Я родился 19 января 1923 года в Минске. Нас в семье трое детей было, я самый младший. Брат на десять лет меня старше, сестра на тринадцать. 1941 году я окончил 10 классов, еще, при Дворце пионеров я окончил планерную школу и, незадолго до окончания школы, поступил в аэроклуб, прошел медкомиссию, здоровье у меня хорошее было.

Надо сказать, что это сейчас мы привыкли к среднему образованию и оно не вызывает особого удивления, а тогда оно было достаточно высоким, я это почувствовал, когда попал в армию. Выпускной у нас был 21 июня 1941 года…

Традиционный выпускной бал в школе. На память нам вручили бумажники для хранения документов, а утром мы гуляли по Советской улице, сейчас это Центральная. Правда, нынешняя Центральная – это совершенно другая улица, ее после войны строили. Я когда в отпуск из Германии приехал, вышел на вокзал – все в руинах…

Так вот, 22 июня мы гуляли по Советской улице, хотели идти на открытие Комсомольского озера. В Минске-то река Свислочь протекает, но она довольно мелкая, и вот решили в Минске выкопать озеро. Строила его молодежь, поэтому и назвали Комсомольским.

Так как я всю ночь не спал, то проснулся уже довольно поздно. Жил я в деревянном доме, недалеко от стадиона «Динамо», окна открыты, и тут по репродуктору передают, что через несколько минут будет важное правительственное сообщение. Выступил Молотов – война.

Надо сказать, что тогда мы приближение войны чувствовали. Смотрели фильмы «Если завтра война», читали книгу «Удар на удар». До войны пропагандировалось, что на любой удар мы ответим тройным ударом… Все время проводили учения: светомаскировка, заклеивали окна и т.д. Напряжение чувствовалось…

22 июня мы уже видели немецкие самолеты, пролетавшие над Минском, а 23 первые немецкие бомбы упали на город. Мама мне сказала: «Давай уйдем из города», – а у меня тогда такой сверхпатриотизм был, я ей возмущенной отвечаю: «Ты же слышал, что сказал Сталин, Ворошилов!» И все мы очутились в потоке беженцев…

Надо сказать, что эвакуация из Минска происходила стихийно. Как началась война – так все руководство города исчезло, не ощущалось его. Начали таскать из магазинов…Единственное, что из довоенных распоряжений выполнили – бежали на свои предприятия. Отец мой работал жестянщиком на станкостроительном заводе им. Ворошилова, так сразу, после объявления войны пошел на завод. Брат, он на десять лет старше меня был, уже инженером работал, он тоже побежал к себе на завод, а я с ребятами в школу побежал. С 22 на 23 там переночевали, потом нам учителя говорят: «Идите домой». Транспорт уже не работал. Никакого управления, абсолютно ничего не было… Отец и брат ушли на фронт, мужа сестры призвали 23 июня, остались мы вчетвером – мама, сестра, я и племянница.

С матерью и другими беженцами мы дошли до Смолевичей, но это еще недалеко, километров сорок было, другие аж до Могилева пешком шли, а это уже 200 км… В Смолевичах стоял товарный состав, сели на него, оглянулся назад – город сплошное зарево… Я в поезде уснул, а на Смолевичи в это время налетели самолеты, но про это мне потом рассказывали, я так устал, что не слышал этой бомбежки… В конце концов товарняк тронулся и мы поехали. Куда? Не знали, куда поезд идет…

Мы оказались в Саратовской области, там к тому времени был создан совет по эвакуации, который возглавил Шверник, до войны он был лидером центральных профсоюзов, крупная фигура в то время.

Мы в Казань попасть хотели, потому что там брат моего отца с семьей жил. Стали наводить справки. Написали письмо в Казань, а местные власти нам и разъяснили, что, пока ответа нет, будете работать в колхозе, на станции Баланда. Потом из Казани пришел ответ, что нас могут принять, и, на основании этого нам разрешили переехать. Добрались до Саратова, там с трудом сели на пароход, все штурмом и силой брали, тогда такое движение народа было… Добрались до Казани, где я поступил на авиазавод.

Осенью меня направили на сооружение укреплений между Казанью и Ульяновском. Рыли противотанковые окопы. Помню, зима тогда суровая была, до 40 градусов доходило, так что обморозил себе нос. После окопов меня направили в Сталинград, в училище, фронт тогда далеко от Сталинграда был.

Я до войны фильмов насмотрелся, все мечтал в танковое училище попасть, но попал в артиллерийское. До войны в нем обучение два года было, потом на трехгодичный срок перевели, а у нас курсы были – всего шесть месяцев. Пока мы учились, фронт подошел к Сталинграду, город стали бомбить. Классы у нас в траншеях были, сами на бруствер садимся, а ноги в траншеи опускаем. Нагрузки у нас большие – двенадцать часов занятий в день, девять часов – обязательные занятия, три часа – самоподготовка, а ночью регулярные тревоги, всю ночь не спишь, так что мы на занятиях засыпали. Помню, случай был, начальник училища пришел, спрашивает у преподавателя: «Какие претензии?» «Да вот засыпают». «Кто спит?» «Все». «Ну, если организованно тогда хорошо!» Эту хохму я на всю жизнь запомнил…

Потом, когда немец к Сталинграду подошел, из учебной техники, у нас в училище 76-мм пушка обр. 1939 г. (УСВ) была, потом 76-мм полковая пушка, сорокопятки, вот из них и сформировали смешанный дивизион и направили на подступы к Сталинграду. Где-то мы окопались, в прямой бой не вступали, но стрельбу вели. Спустя некоторое время пришел приказ вернуться в училище. Вернулись, после чего училище эвакуировали в Молтов. Все имущество погрузили на баржи, слабосильных на них же погрузили, а остальные пешком до Камышина шли. Пока шли до Камышина – видели как горела нефть… Немцы баржи бомбили, нефть разливалась, горела – такое ощущение было, что Волга горит. Шли мы по ночам. До Камышина около 200 километров, степь, воды нет, постоянно хочется пить, вот это ощущение жажды – это самое неприятное.

Дошли до Камышина, там нас погрузили на баржи и уже по Каме мы добрались до Молотова, сейчас это Пермь. В октябре я с отличием окончил училище. Я и в школе и в училище отличником был, так что, после окончания училища, мою фамилию на мраморную доску занесли, таких всего семь человек было. Мне присвоили звание лейтенанта, кто похуже учился – младшего лейтенанта, а тем, у кого тройки были – сержантов.

После училища, в начале октября, я снова попал под Сталинград, в 4-й танковый корпус. Корпус состоял из двух танковых и одной мотострелковой бригады, при которой был отдельный артдивизион, вооруженный 76-мм оружиями ЗИС-3. Меня назначили командиром 1-го огневого взвода. В это время там бои местного значения шли, так что, в основном, мы стреляли с закрытых позиций, а вот уже после 19 ноября, когда началось контрнаступление – там и на прямую наводку орудия приходилось выкатывать.

В артподготовке мы не участвовали, нас уже в прорыв ввели, и вот в один такой день немцы пытались прорваться. Я орудия на прямую наводку выкатил, до немцев километра полтора было. По телеграфным столбам сориентировался, межу ними метров 50 было. На бинокле есть деление угломера, задача треугольников, и первый же снаряд попал в гущу немцев. Они стали падать. Когда после этого боя вернулся в бригаду, меня первым парторг встретил, а нам еще до прорыва говорили, что после первого боя, в зависимости от того кто как вел себя, могут в партию принять. Парторг мне предложил заявление написать, я написал, а потом на партсобрании спрашивают: «Как вел себя? Не трусил?» У нас на батарее санинструктор была, Шура Никитина, мы ее за маленький рост все Шурупчиком звали, так она за меня отвечала. Говорит: «Я все видела, нет, не трусил». Проголосовали, приняли в партию.

Через одиннадцать дней после начала наступления, 30 ноября, на нашу батарею один самолет налетел и сбросил всего одну бомбу… Земля мерзлой была, вверх огромными комьями взметнулась, я даже в ровик заскочит не успел, как мне такая глыба на поясницу упала. Я застонал, и опять этот Шурупчик: «Я все видела!» Видимо, питали друг к другу симпатии, из-за роста. Затащили в хату, а меня прижало, необходимо мне опорожниться. Хозяева притащили немецкую каску, как горшок, каким-то образом приспособили, я же ни туда, ни сюда повернуться не мог. Когда стемнело, троих раненых положили на грузовую машину, без всякого укрытия и повезли. Долго добирались… Кругом степь, водитель еще поблуждал, но добрались до Калача. В Калаче госпиталь в школе был, нас туда затащили и положили на пол. Раненых тьма-тьмущая, каждый своей очереди ждет. Я как-то неосторожно повернулся, видимо, что-то там произошло, и меня дикая боль пронзила. Я стал орать… Подошла молодая девушка, думаю, если бы мне сейчас ее фотографию показали бы – узнал, такое ощущение, что на всю жизнь ее лицо запомнил. Принесла стаканчик жидкости и дала мне ее выпить. Я одурел и провалился в сон, что-то опиумообразное было. Где-то под утро затащили на стол к хирургу, положили на живот. Он провел по позвоночнику рукой и тут же сказал: «Закрытый перелом, – оказывается у меня четыре позвонка было сломано. – Положить в кроватку». Это такая гипсовая повязка, с головы до ног обмотан был. Положили меня на второй ярус. Подошла сестра, принесла мне немного спирта. Я говорю: «Не пью». Отказался от такого угощения… И потом началась эпопея – из госпиталя в госпиталь.

Очутился в Камышине, из Камышина перевезли в Энгельс и вот в Энгельсе я и долечивался. Палата была в физкультурном зале школы, вообще-то, в госпитале отдельные офицерские палатки, но, видимо, там мест не было, и меня поместили в общую. С одной стороны лежал казах, мы как-то сдружились. Потом меня перевести в офицерскую палату перевести хотели, но я сам отказался, сдружился с ребятами.

Лежащих в нашей палате было всего несколько человек, в том числе и я, большинство ходячие были. Помню, как-то во время обеда ходячие ушли, а нам в палату поесть принесли и пошел разговор, какие евреи трусы, как они из Москвы бежали… Я все это слышу, а они меня не видят, зал-то большой. Я тогда все это за чистую монету воспринял, съежился…

Еще у нас в палате один морячок лежал, раненый в ногу. Он все на костылях прыгал, кушал всегда стоя и с юмором. Бывает, не доест, у него спрашивают: «Почему все не съели?» «Это для приличия»…

В этом зале шведская стенка была, так, иногда, на нее простыню повесят, и довоенные фильмы показывают. Бывало, и певица приходила, пела для нас.

В госпиталях я пролежал три с половиной месяца. После выписки меня направили в Саратов, в распоряжение Приволжского военного округа. Волга тогда еще замерзшей была, так что я, по льду, наискосок километров семь прошел, прибыл в отдел кадров, доложился. Из Саратова меня направили в Пугачев. Поезда все забитыми шли, в вагон даже залезть нельзя, а прибыть надо в срок, так что я на подножку вскочил, рукой за поручень ухватился и так поехал. Потом как-то удавился, потом опять удавился и так пробрался в тамбур, битком все было забито. Из Пугачева меня направили в Уральский военный округ, в резерв офицерского состава. Там собирались офицеры без должностей, но оплата и питание шло. А потом из этого резерва направили в Чебаркуль, на курсы командиров батарей. Там я, как и в училище, хорошо учился, преуспевал, так что, после окончания курсов меня там хотели оставить, тогда же как раз должности замполитов рот и батарей ликвидировали, а офицеров направили на переподготовку, но еда там страшенная была… Позавтракаешь, думаешь об обеде, пообедаешь думаешь об ужине… Так что я отказался, и меня направили в Москву, в распоряжения управления кадров артиллерии.

Из Москвы меня отправили под Воронеж, на станцию Беляево. Там в это время находилась на формировании 230-я стрелковая дивизия, в которую меня назначили начальником разведки артдивизиона. Дивизия вступила в бой уже на Украине. Нам во время формировки новая техника поступила, студебеккеры, тягачи. Мы совершили марш, прорвали оборону немцев на Миусе, река небольшая была, но бои там ожесточеннейшие были. Началось наступление на Донбасс. За шесть дней освободили Донбасс. За освобождение города Сталино, сейчас это Донецк, дивизии было присвоено почетное наименование Сталинская, правда, сейчас, на встречах, мы ее уже Донецкая называем.

Начальником разведки дивизиона прошел путь до Днестра. Как артиллерийский разведчик я все время взаимодействовал с пехотой, все время рядом с командиром полка был, подполковник Петрусенко, молодой такой, ему всего 25 лет было. Со мной всегда два разведчика и два радиста с радиостанциями 6ПК, большие такие станции. Я на НП находиться должен был и, по необходимости, вызывать огонь дивизиона.

Во время Ясско-Кишиневской операция мы форсировали Днестр. Захватили плацдарм, как всегда – ожесточенные бои, потери… Там погиб командир дивизиона, командир взвода управления… Командиру взвода управления перед боем вручили орден Красной Звезды, так он его всего полтора часа носил…

После уничтожения Ясско-Кишиневской группировки, войска ушли в Румынию, а нашу дивизию передали в 5-ю ударную армию и, по железной дороге, направили в Польшу. Когда прибыли в Польшу, мне тогда 21 год было, начальника штаба дивизиона ранило и меня, сперва, назначили исполняющим обязанности штаба дивизиона, а потом утвердили в должности. Так, за три года войны я дошел от лейтенанта-командира огневого взвода, до капитана-начальника штаба дивизиона, а на гражданке, как сел на одну должность, так и просидел всю жизнь.

Потом Одерский плацдарм… Мне вообще вся война по плацдармам помнится – Днепровский, Днестровский, Вислинский, Одерский… Так вот, на Одере очень ожесточенные бои были. Недавно в журнале «Дружба народов» опубликовали мемуары Эммануила Левина, который был редактором во власовской армии, так он пишет, что когда Гитлер наконец разрешил вступить власовцам в бой, они должны были с Одерского плацдарма 230-ю дивизию сбросить… Тяжелые там бои были, в первой батарее тогда все командиры орудий и все наводчики погибли…

Потом с Кюстринского плацдарма на Берлин пошли. Захватывали-то мы другой плацдарм, севернее Кюстрина, но потом его передали 1-й армии Войска Польского, со всей документацией, с картами, на которых уже и цели отмечены и ориентиры, а нас переместили на другой плацдарм, несколько южнее Кюстрина.

Кюстрин тогда весь в развалинах был, так мы собрались в каком-то подвале, начальник штаба полка подполковник Броммер, он после войны в Академию поступил, как он смог проскочить в те времена-то, полковником стал, в Бресте служил, и начальники штабов трех дивизионов. Сели мы в этом подвале, за полчаса подготовили артиллерийское наступление, наметили ориентиры, а в это время начальник связи приходит, говорит: «Слушай, иди сюда, смотри, сколько кухонь привезли!» Темнота же. А когда присмотрелись – оказалось прожектора. В это время артподготовка началась, а потом прожектора зажглись, да куда там… Там столько пыли поднялось, луч не пробивал тучи этой пыли, только освещенная пыль и видна была…

Потом бои в Берлине… Очень тягостные бои. Там, за полчаса до капитуляции Берлина погиб мой друг, командир второй батареи Иван Хомутович… Его тяжело ранило, близко мина разорвалась, его всего изрешетило, и он скончался… Я потом пытался письмо его семье написать, успокоить, пытался подобрать слова, да куда там… Это невозможно… Мы деньги собрали, посылки (тушенку), и, с письмом, отправили в Черниговскую область. А оттуда отец прислал письмо: «Зачем вы мне это прислали?! Верните мне Ваню!» А как его вернуть…Так и остался наш Ваня в Берлине, умер за полчаса до победы…

После войны я из армии уходить не собирался. Хотел в Юридическую академию поступить, но не давали – пятая графа. Нас было таких двое, я и еще Гриша Лещук, он потом полковником стал. Мы с ним на войне очень дружили, там пятый параграф абсолютно не фигурировал, а вот после войны… Мы с Гришей документы в Академию послали, его вызывают, а меня нет. Правда, Гриша тоже в Юридическую не попал. Пока доехал, уже половина экзаменов прошли. Он в другую академию пошел.

Потом началась замена офицеров – из внутренних округов приезжали офицеры, а нас на их место. Надо сказать, что после Победы, из-за сокращения армии, должности на одну ступень стали снижать и я, из начальника штаба дивизиона, стал командиром батареи. В Академию меня не принимают, должность снизили, я с братом созвонился, объяснил ему ситуацию, он говорит: «Пока ты молод, тебе надо учиться, еще не известно, как сложиться военная служба». Я рапорт написал, а тут из Алма-Аты мой сменщик приехал и меня направили комбатом в 360-ю дивизию, в Термез.

Там я женился, жена моя тоже из Минска, и я ее еще до войны знал, хоть и в разных школах учились. Отец у нее профессор-историк, его в 1937 году посадили, 8 лет дали.

Из Минска она чудом выбралась. Она на даче была, и когда война началась, говорит: «Пойду, посмотрю, что делается дома». А немцы уже в городе были, так ее одноклассник, Ваня Краснов встретил, говорит: «Уже не вернешься, там немцы». И как-то вывел. А ее мать, брат и сестра погибли в гетто, только младшая сестра выжила, она, когда война началась, в детском саду была и этот детский сад эвакуировали. Жене потом пришлось заново экзамены на аттестат зрелости сдавать, все же в Минске осталось. Потом она поступила в Московский университет, потом переехала в Самарканд, оттуда в Ташкент. Мы поженились, когда я заканчивал службу.

После увольнения из армии я поступил в университет, после окончания попросил в ЦК работу и меня направили в Брест, в областную газету, на открывшуюся вакансию. И вот так 60 лет я живу в Бресте, и ни о чем не жалею.

- Спасибо, Аркадий Моисеевич. Еще несколько вопросов. Как жили перед войной?

- Роскоши особой не было, но и бедствия тоже не было. Отец работал на заводе, мать работала периодически, тогда так принято было, старший брат работал и учился. Он перед войной, работая, окончил техникум, потом, после войны, институт. Сестра работала продавцом в Центральном советском гастрономе, а меня как младшего берегли – работать до войны мне не приходилось.

- Часы, велосипед, радиоприемник – что-нибудь из этого было?

- Радиоприемник у нас появился в 1940 году, когда Вильнюс передали из Польши в Литву. В Вильнюсе тогда радиозавод был, и его перевели в Минск, вместе с рабочими. Завод разместили на бывшем деревоотделочном заводе им. Молотова. Причем рабочие этого завода, которые прибыли из Литвы, недовольны были, в Белоруссии материальный уровень хуже, чем в Литве был. Один рабочий даже пытался снова вернуться, но его задержали и осудили. Так вот, на этом заводе приемник «Героль» выпускался, когда завод в Минск перевели его «Пионер» назвали. Потом приемник «Комрад» был, его тоже как-то переименовали.

А в 1941 году, войны еще не было, поступил приказ все приемники сдать.

- Когда бежали из Минска, какие ходили разговоры?

- Настроение было паническое. Ходили разговоры, что кругом немецкие десантники, и они действительно были. Немцы, для создания паники, сбрасывали десантников. Ну и шпиономания была. В Минске напротив нас жила еврейская семья, в ней семеро детей было, и ее в первый же день забрали. Разговоры ходили: «Это шпионы, это враги народа».

Потом разговоры были, что вот, во всем виновато командование Западного фронта, что они шпионы…

Вообще, мы тогда до такой степени оболванены были… Помню, когда началось дело врачей, я тогда работал в областной газете и по телетайпу передали сообщение ТАСС. Я как прочел, стало не по себе – одни еврейские фамилии. Прихожу домой, это было 13 января 1953 года, и говорю: «Вот сволочи и из-за них нам покоя не будет!» Жена говорит: «Это очередная провокация!» «Ты что!!! Это же будет опубликовано в «Правде».

Вот настолько оболванены были – если напечатано в «Правде», то все!

Я до ХХ съезда такой сталинист был! А потом, когда читали закрытое письмо – неделю спать не мог…

- Как воспринималось отступление? Довоенная пропаганда говорила: «Малой кровью, на чужой территории», – а тут отступление.

- Всегда была надежда, что победим. Я даже когда установил связь с будущей женой, то писал ей: «Сталин сказал, что мы победим!» Была вера, что победим. Ничего другого даже в мыслях не было. А уж когда началось контрнаступление под Москвой…

- Как вам дался переход на военную службу?

- Мне с детства военная служба нравилась. Мечтал попасть в танковое училище. Когда в школе началась строевая подготовка, так я старался вышагивать. Потом, в училище – подготовка, учение – я все с интересом воспринимал.

- Как вы оцениваете действия нашей и немецкой авиации?

- Под Сталинградом немцев огромные армады были. Такое впечатление, что у немцев тогда самолетов больше было.

Мы даже когда под Сталинградом контрнаступление начали, наша авиация мало участия принимала. Осень, погода пасмурная.

А вообще, я авиации всю войну боялся… Меня же от самолета стукнуло, так что я, как увижу самолет, сразу прятался.

- Как взаимодействовала артиллерия с пехотой?

- Структура такова. Дивизия – три стрелковых полка и один артполк. В артполку три дивизиона. Когда идет наступление, то артполк распределяют по стрелковым полкам – первый дивизион поддерживает такой-то полк, второй дивизион такой-то, третий дивизион такой-то. Соответственно, командиры батарей, устанавливали связь с командирами батальонов, иногда они на одном наблюдательном пункте могут быть. Вот таким образом осуществлялось взаимодействие. Потом, еще были чисто артиллерийские подразделения, но они были РГК, их уже придавали корпусам и так далее.

- В штурмовые группы артиллерия входила?

- Да, в Берлине, когда штурмовали рейхстаг.

- Личное оружие было?

- Да. И пользоваться приходилось.

Помню, заняли одну немецкую деревню. А на нее, видимо, из окружения немцы выходили, такая солидная группа. И они нас обстреляли и погиб один москвич, Богданов, молоденький еще, ему, кажется, даже 20 лет не было. Пуля прямо в лоб попала… Мы как увидели, что он погиб, как рванули артиллеристы в сторону немцев, с криками «Ура!» Повыхватали пистолеты, и немцы стали разбегаться. В такой вот атаке пришлось принять участие.

- Огневой вал первый применяли?

- Да. На Висле первый и последний раз. Даже на Одере не использовали. Там, на Одере, до наступления бои местного значения были, когда стреляешь, когда не стреляешь. Но снарядов уже было достаточно.

- Лимит снарядов был?

- Да. На протяжении всей войны. Особенно жесткий лимит был на бронебойные снаряды.

Расскажу такой эпизод, он еще чем интересен, я описание этого эпизода в одной израильской газете нашел. Наши войска форсировали Днепр, ушли далеко на запад, а у немцев Никопольский плацдарм остался, и наша дивизия должна была ликвидировать его. И вот, километрах в 20 от Днепра, там такая деревня Рубановка была, а вокруг нее посадки, там же степь, и до войны деревья сажали, чтобы снег удержать. И вот как-то из этих посадок вышли танки. Мы их за немецкие приняли, позже узнали, что это американские «Шерманы» были. Стали мы по этим танкам лупить, свои по своим, а бронебойные снаряды были на строгом учете. Подбили один танк, потом второй танк. Мы видели, как из танка выскочили танкисты, потом смотрим немцы к ним побежали…Разобрались, что это наши танки…

Когда подбили танки, начали идти рапорта наверх. Подбили-то всего два танка, а, как всегда, по рапортам уже получилось двадцать… Но потом стали отнекиваться, лимит же бронебойных снарядов мы израсходовали…

Лимит существовал все время. Где было раздолье? Это уже при наступлении на Берлин, там да, там уже раздолье.

- Было ощущение, что у немцев таких лимитов не было?

- Не задумывались над этим.

- Как на фронте относились к особистам?

- С опаской. Помню, когда Донбасс освобождали, попал на один немецкий склад, где пропагандистская литература была, книги на русском. Взял я одну книгу, «В подвалах ОГПУ», стал листать, а там такое написано… И все время только еврейские фамилии. Подержал, оглянулся и бросил, не дай бог особист заметит.

- Сами с особитсами сталкивались?

- Нет. У нас в полку особистом старший лейтенант Сипурин был, он все время с командиром полка был, а я с ним не сталкивался.

А так, у нас в дивизионе был командир батареи-чеченец, грамотнейший артиллерист, артиллерия, вообще наиболее интеллигентный род войск. Он окончил полный курс Тбилисского артиллерийского училища, командовал гаубичной батареей. Темпераментный такой кавказец. Когда чем недоволен был, все время говорил, шутя: «Зарежу»…И вот в один прекрасный день нам сказали, что Басто отправляют на учебу, были такие случаи на фронте, на учебу отправляли. Еще у нас один депутат Верховного Совета Молдавии был, так, когда освободили Молдавию, его тоже отозвали из армии. И вот так Басто отправили, его как раз Сипурин провожал. И только после войны мы узнали, что его выселили вместе с чеченцами.

И такая же судьба постигла одного наводчика орудия, Кудинов его фамилия, крымский татарин. Тоже отозвали и выслали.

Вот такую они проявляли бдительность. Не дай бог, увидят что-нибудь подозрительное…

- Каков был уровень образования в вашем дивизионе?

- По-разному. У меня же на фронте еще одна обязанность была – писать в дивизионную и армейскую газеты. Что-то публиковали, что-то нет. Политработники заметили это дело, и сказали: «Будешь писать письма», – некоторые ребята не могли даже письмо написать. Командир дивизиона у нас, Семен Ильич Емельянов, так у него и семи классов не было, довоенный сверхсрочник, старшина, с 1914 года. После начала войны ему присвоили звание младшего лейтенанта, потом стал майором. Мудрейший человек! Такому бы человеку образование!!!

Он очень хорошо относился к людям. Он сам из Удмуртии, по-моему, даже удмурт по национальности, он все открыто говорил. Если человек подготовлен – он это ценил, понимал, заботился.

- Какой в дивизионе был средний возраст солдат?

- Какой в дивизионе был средний возраст солдат?

- По сути дела войну завершали школьники…

У нас и сын полка был, Владимир Тарновский, на Украине к нам прибился. Его отец на фронте погиб, мать немцы расстреляли, и, когда мы были на Украине, он просился, просился, и его зачислили в разведку. Поскольку я начальником разведки был – он мне очень помогал, у него три боевых ордена. После войны его направили на Украину, в детский дом. В 21 год он окончил школу, потом институт морского флота, попал в Ригу, на судоремонтный завод. На этом заводе прошел путь от рядового инженера до директора завода. Мы поддерживали связь. Я ездил в Ригу, он приезжал в Брест. Потом, когда Союз распался, я потерял с ним связь. Только из журнала узнал про него. Я позвонил, его дома нет. Когда я представился – его семья очень удивилась, думали я в Израиле. Проходит полчаса, звонок:

«Докладывает ефрейтор Таровский». Проговорили, естественно долго. Он сейчас зам. председателя Ассоциации борьбы с нацистами в Латвии. Потом он мне прислал письмо, рассказывал, как нашим ветеранам в Латвии живется. О том, что ордена запрещают носить и т.п.

Вот снимок, пацанчик расписывается. Это Тарновский и я около Рейхстага.

- Кроме ранения под Сталинградом еще ранения были?

- Да. Осколок снаряда в ягодицу попал, когда на животе лежал. Попал в медсанбат, потом вернулся в свой дивизион. Над этим ранением все смеялись.

И еще у меня контузия, это когда перелом получил. Сразу и контузия и перелом. Когда меня в госпитале на кровать положили, дней десять, лежишь и такое впечатление складывается, что кровать становится вертикальной. Я, по инерции, машинально хватался… Когда рассказал врачу, он диагностировал, что это последствия контузии. Потом, видимо, молодой организм как-то восстановился. Но я всю жизнь ощущал последствия, быстрее уставал.

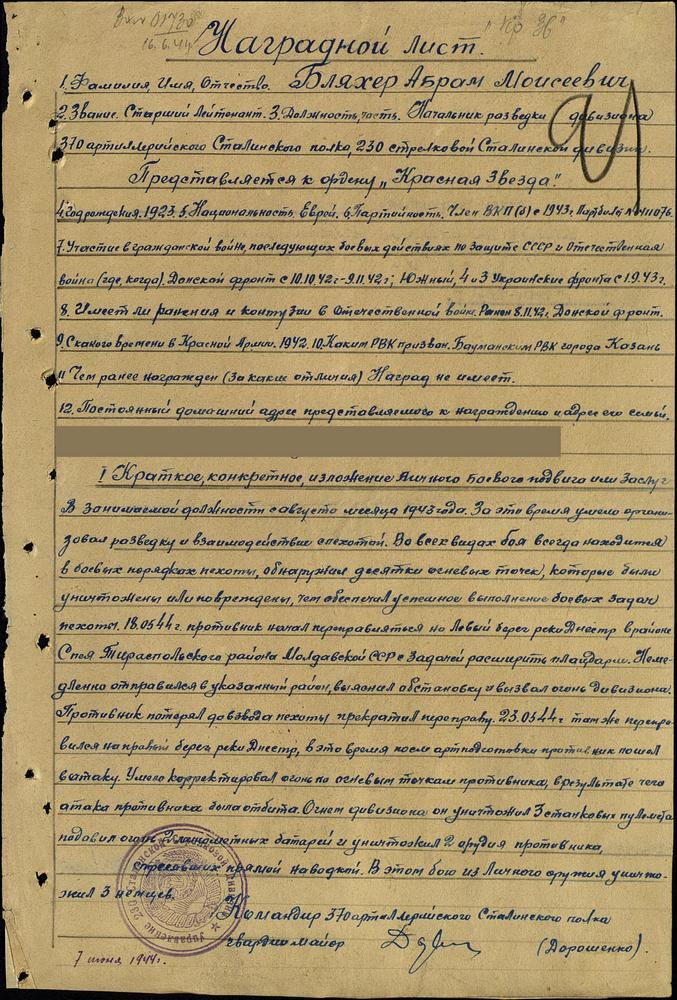

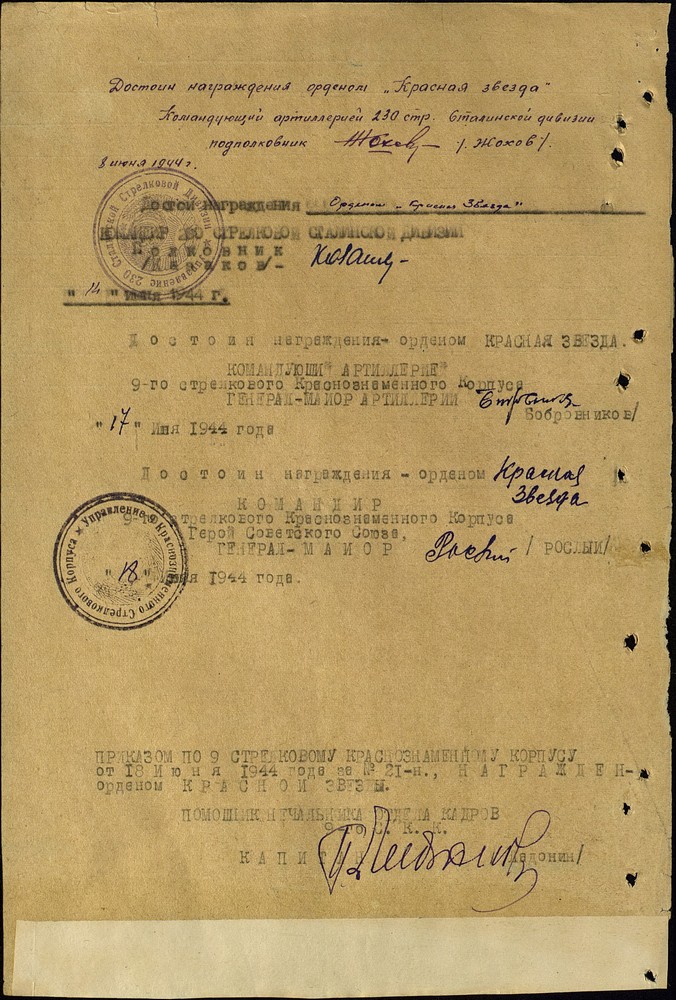

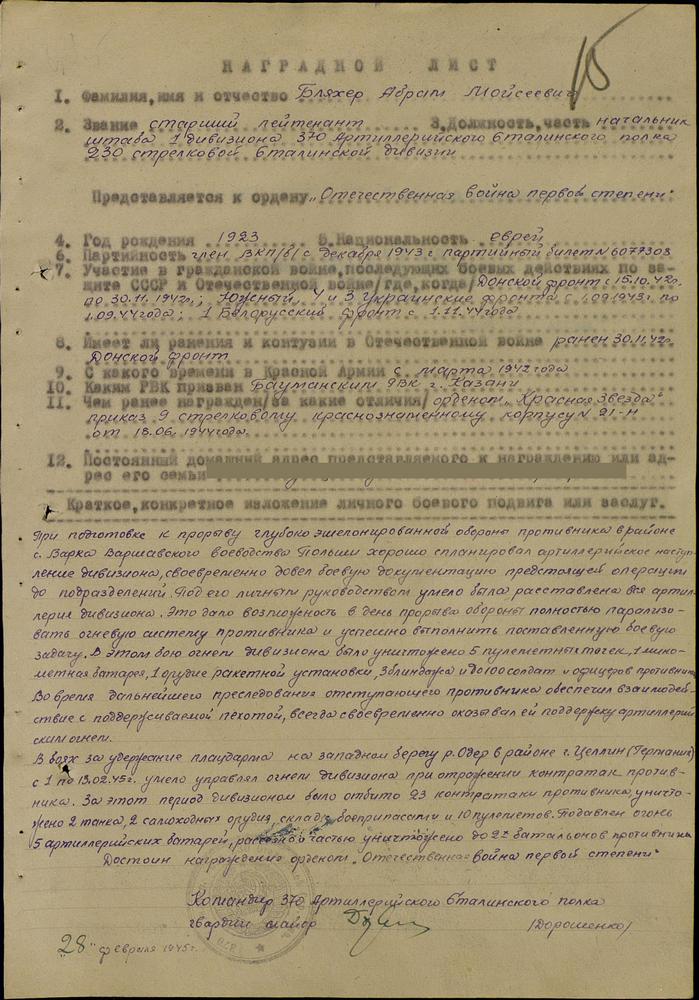

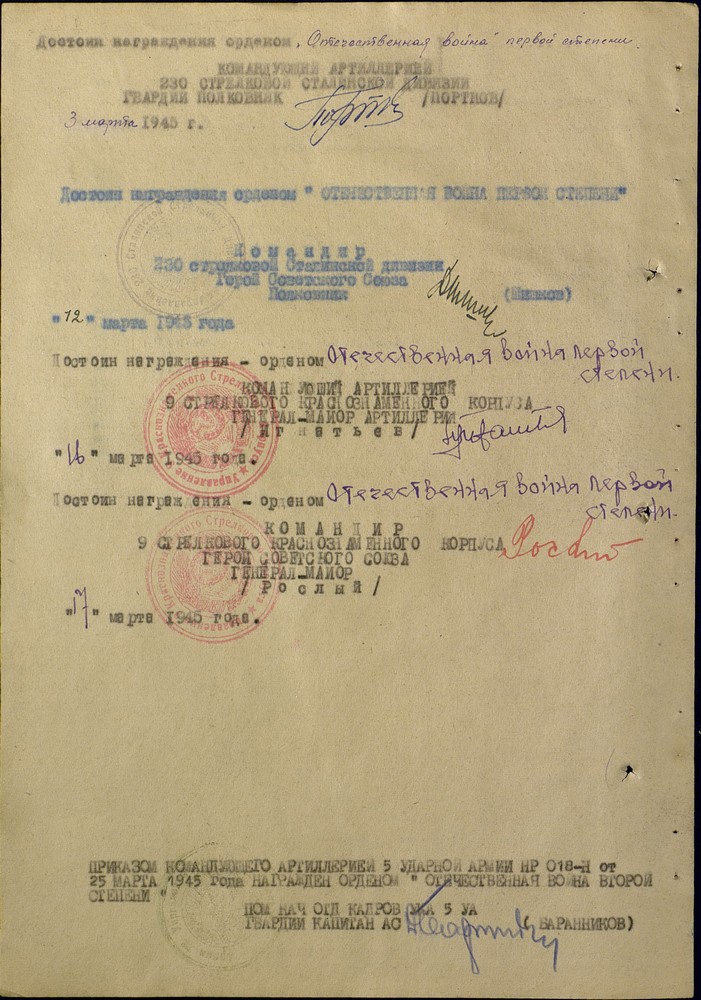

- Вы награждены орденом Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны. Награждали за конкретный подвиг, или по совокупности?

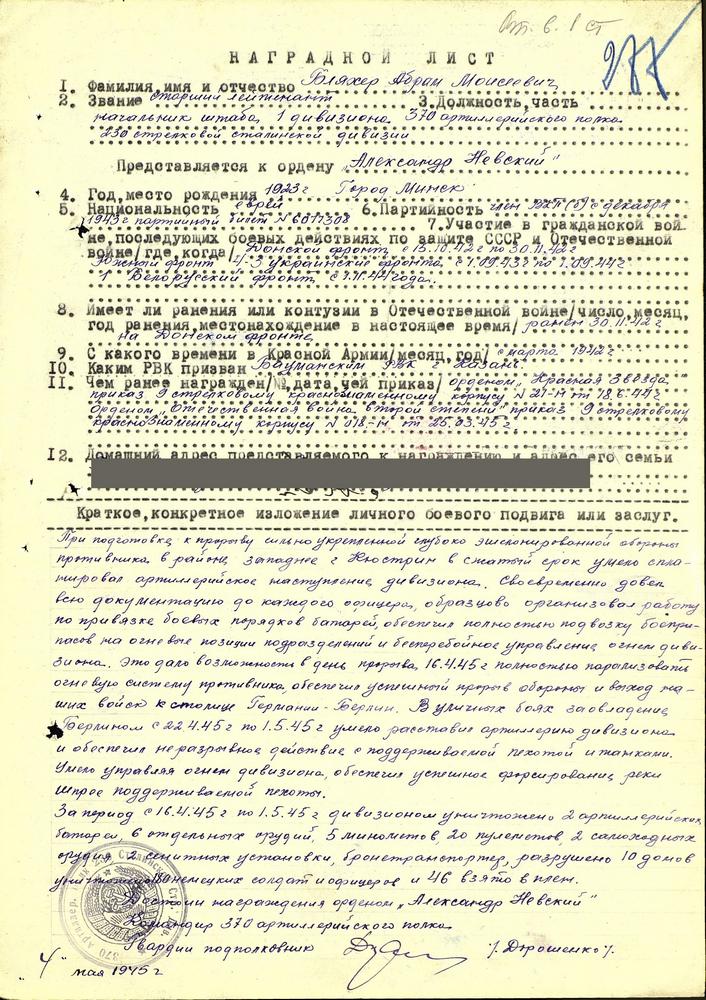

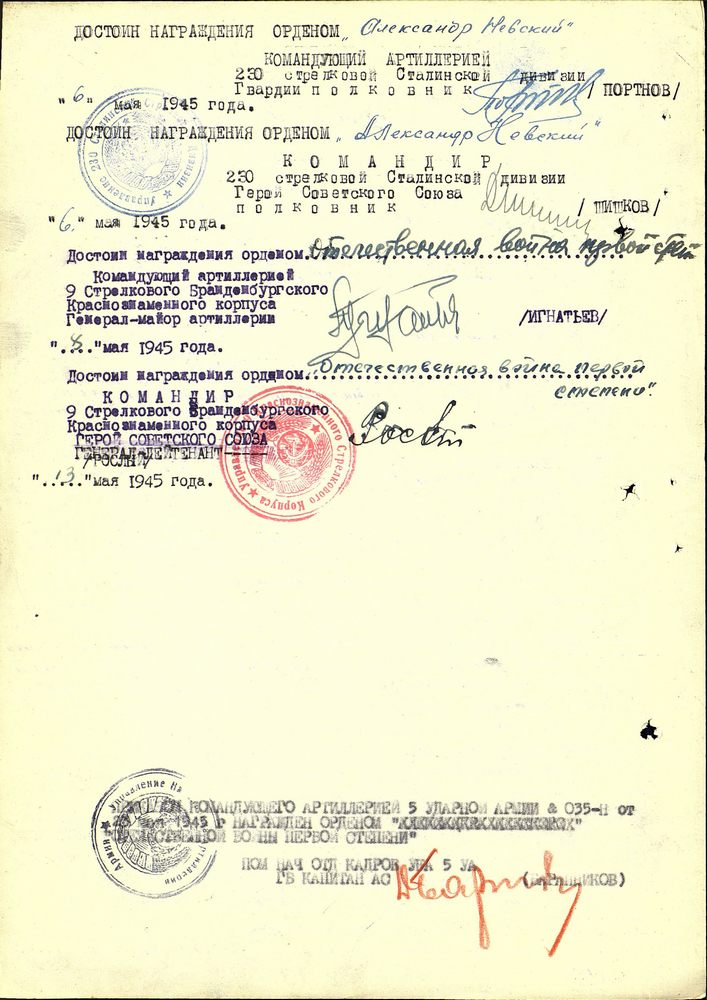

- Меня в Германии в ордену Красного Знамени представляли, а командир полка написал резолюцию – орден Александра Невского на наградном листе. А мне Невский по должности не положен, он командиру батареи положен, командир дивизиона, начальнику штаба полка, а начальнику штаба дивизиона не положен. Так что мне переписали наградной, а писарь, Столяров забрал старый и принес его мне. Так там анекдот был – читаю этот наградной лист, а там сколько уничтожил немцев и тому подобное. Да разве можно это подсчитать? Иди, проверь, сколько уничтожил. Сколько израсходовали снарядов знали, сколько стреляли знали, а куда и как они попали, поди угадай.

- Потери большие были?

- Да. Сколько командиров батарей… Был случай, одним снарядом сразу двоих, Балакирева и Васильева, прямое попадание на наблюдательный пункт…

Каждый день потери… Когда я начальником штаба стал, то одной из моей обязанностей было на пергаментной бумажке с карты снять копию для родных, где похоронен. Там же как – где убьют, там и хоронят. Выцарапают имя и вперед…

- Суеверия были?

- Какие-то были. Кто-то сказал, что надо всегда доедать кусок хлеба до конца, если оставишь кусочек, пойдет на поминки.

- На фронте о чем мечтали?

- Живым остаться, вот и вся мечта…

- Как кормили?

- По-разному. В Чебаркуле ужасная еда была, а в госпитале питание было нормальным, но уж очень маленькие порции. Если бы еще одну принесли, то не помешало бы. На фронте два раза в день кормили, утром и вечером.

- Сто грамм давали?

- Да. Но я не очень увлекался. Водка не такого вкуса была, чтобы я увлекался. Начал уже после войны.

Тогда уже поголовная пьянка пошла, особенно в Германии. Открыли в Берлине три ресторана: «Нева», «Москва» и Волга, Москва на Александр плаце. По нынешним временам там был рай. Цены сумасшедшие, но нам перечисляли советские деньги, а на руки давали оккупационные марки и довольно крупные суммы. Кто помудрее, кто более опытен – они эти деньги хранили, а кто расшвыривали…Мы, молодежь, все на развлечения тратили. Каждый вечер в ресторан, танцы, музыка, обслуживание…

Потом у нас в дивизионе такой случай был. Где-то раздобыли метиловый спирт и люди отравились. И вот за это у нас одного фельдшера, Артамонова, лишили орденов и влупили несколько лет.

- Зарплату во время войны получали?

- Да. Должностной оклад, плюс 25% полевых, а потом, когда мы в Ударной армии были, еще 50% оклада, Гвардия и Ударная по 50% дополнительно получала, но это не суммировалось. Суммы образовывались большие, мы же полностью на государственном обеспечении, на фронте тратить негде было. Клали на банковские счета. У начфина в ведомости распишешься, часть аттестата родителям посылал, а остальное на банковский счет.

- Вши были?

- Полно. Потом научились с ними бороться. Брали пустые бочки от бензина и прожаривали одежду. Люди оправляются, так потом на снегу прямо черные точечки. Более-менее организованно стало с 1943 года. Опыт обрели

- Женщины в дивизионе были?

- Да. Санинструкторы или телефонистки, человек десять на полк наберется. В штабах повыше, конечно, их больше было – связистки, радистки, поварихи.

- Романы были?

- Конечно. Даже песенка была: «Раньше расписались на рейхстаге, а потом и на бумаге!»

В первой батарее, где погибли все наводчики и командиры орудий, была санинструктор Рая, так они вышла замуж за командира этой батареи, и прожили они интересную жизнь. Броммер тоже женился на русской девушке, москвичке Кате Ерошкиной. Мой друг Ящук, с которым мы хотели поступить в Юридическую академию, тоже на однополчанке женился.

Это те, у которых сложилась судьба, а так – многие уезжали беременными… А беременность, сперва, чуть ли не членовредительством считалась. С нашего полка так Люся уехала. Ее любовник Голиков был, он в нашу офицерскую среду не вписывался, труслив был, всегда держался от линии фронта, воевал плохо, наград у него не было, кончилось тем, что его отстранили от командования и он уехал. Он все твердил, что маршал Голиков его дядя, а мы смеялись. После войны уже узнали, что наш Голиков стал генералом, начальником Калининского суворовского училища, маршал действительно его дядей был.

Вообще, девочкам очень сложно было. Солдаты из Рама звали, так помню, марш, девушка на повозке сидит, пехота ее увидела и давай кричать: «РАМА, РАМА», – а она отвечает: «Держи хрен прямо!» – на самом деле, еще похлеще сказала.

Там, где были отдельные женские подразделения, в штабах, им полегче было, но, все равно они по рукам шли – другого выхода не было. У нас в полку все девушки были разобраны теми, кто к ней по служебным делам поближе…

- С антисемитизмом на фронте сталкивались?

- Не все определяли мое еврейское происхождение. Когда, после первого боя пришел, так ребята даже поспорили, еврей я или украинец.

А вот когда стал начальником разведки дивизиона, меня всему разведмастреству такой украинец обучал, Ламброчук. И вот такой эпизод был. Сидим мы в землянке, я, Лаброчук, замполит, он погиб потом, настоящий человечный был комиссар, и еще один офицер. А Ламборчук не вник в мою биографию. Он сам с еврейского местечка, с 1939 года в армии, сначала солдатом был, потом направили в училище. И вот он рассказывал, как встретил войну на реке Прут, на самой границе, с первого дня. Говорит: «Подошли к реке, а там эти ебаные евреи». А я рядом сижу. А он при мне это рассказывает, и матом так и хлещет. Потом когда мы сдружили с Ламброчуком, он, уже после войны, в Германии, этот эпизод вспомнил и говорил мне: «Я рассказываю, а замполит мне на ногу жмет. А понять не могу в чем дело». Но мы с ним потом настоящими друзьями стали.

- Вы прошли Польшу, Бессарабию, как складывались взаимоотношения с местным населением?

- Тогда они хорошо встречали. Те, с которыми мне приходилось общаться – очень хорошо. Хотя там была Армия Крайова, были случаи… Нас даже предупреждали.

- Какое у вас было отношение к немцам?

- Отрицательное. Но я неодобрительно относился к самосуду. А такое было без конца.

Вот, когда Богданов погиб, и мы пошли в атаку, немцы стали разбегаться. Большинство мы перебили, двое убежали, а одного поймали. Мне тогда шел двадцать второй год, и он мне казался пожилым, хотя ему от силы было 40 лет. Повели его под руки. Он так орал! Подвели к воротам, достали веревку, и давай его вешать. Накинули петлю. В общем, задушили его. Эта сцена стоит до сих пор перед глазами. Но таких, скорых на расправу, у нас единицы были.

На Одерской плацдарме были такие кирпичные хорошие дома и в этих домах наверху был наблюдательный пункт. В одном таком домике осталась раненая молодая немка, больше там немцев не было. Она лежала, не могла подняться, лежала, может быть, неделю или больше. Все под себя. Потом как-то слышу, солдаты шепчутся, что она им мешает, и пристрелили ее. Выбросили через окно.

- С пленными немцами сталкивались?

- Да. Командующим артиллерии дивизии у нас был полковник Портнов, еврей родом из Мозыря. Он до войны окончил Академию, довольно грамотный артиллерист. И вот на территории Германии выловили двух спрятавшихся немцев, притащили к нему, и он лично их стал допрашивать, но не по-немецки, а по-еврейски. Задает вопросы, а немцы только плечами пожимают, не знают, что ответить. Портнов руки растопырил и обратился ко всем собравшимся: «Посмотрите на них, забыли свой родной язык!»

- В Германии изнасилования были?

- Если попадет женщина и представляется возможность – насиловали. Это было сплошь и рядом. И еще об этом хвалились, это был как некий подвиг. Такой мужской разговор. Причем призывалось, я так прикидывал около 30 возрастов. Самый последний, кто призывался 1927 год, а у нас еще служили с 1908 года. Почти 30 лет. Им уже 47 лет. И вот пацан 19-летний и 47-летний сидят в кругу и рассказывают об одном и том же. И хохочут. Были случаи и группового изнасилования.

Мы же когда проходили по своей территории, и видели разрушенные города, сожженные села, возникало чувство мести. А когда вошли в Германию, была такая армада мужчин…

Но были и романтические истории. Я с одной немкой подружился, и долго мы с ней дружили в Берлине. Потом отошла на американский сектор. Но тогда еще такого строго разграничения не было, можно было свободно перемещаться и я к ней в гости ездил, на встречи, на свидание…Она оставила такой добрый след.

А был такой случай, когда изнасиловали жену прямо в присутствии мужа. Секретаря какой-то коммунистической организации. У нас этот случай на офицерском собрании оглашали, читали приказ по армии. За изнасилование, мародерства наказывали, но все равно это совершалось.

- Трофеи брали?

- Брали. Официально было разрешено отправлять посылку – 10 офицерам, 5 кг – солдатам.

Мы размещались в Берлине и брали для посылок в домах немцев. Или они сами убегали, или их выселяли, а имущество оставалось. Так вот идешь и берешь. Чем выше начальство, тем больше трофеев. Я домой посылал какие-то тряпки, шубу и какую-то одежду. Потому что из Минска ушли в чем были.

- Как встретили День Победы?

- День Победы мы встретили 2 мая. Встреча проходила по одному и тому же сценарию – стрельба вверх, танцы, пляски. Уйма военнопленных, огромные колонны.

Понадевали чехлы на орудия. Нам команда поступила: «Одеть чехлы!» А на фронте мы чехлы не одевали. Представляешь, что это значило?! Такая команда!

Пили без конца! В Берлине не было ни одного окна, где бы не было белых простынях. Капитуляция! На Рейхстаге расписывались. Помню, подъехали, писали, писали, все выше и выше. Я с фотографом политотдела дружил, который на партбилеты фотографировал, так через него раздобыл фотоаппарат и фотографировал.

- С американцами, англичанами приходилось сталкиваться?

- У меня были снимки, где мы в обнимку стояли. А когда началась компания против космополитизма, потом эти врачи, начали сажать, меня жена уговорила, уничтожить эти фотографии.

- Как выглядела жизнь в Берлине после войны?

- Постепенно налаживалась, но из-под развалин долго трупный запах шел…

- Как переход к мирной жизни давался?

- Довольно болезненно. Без конца собирались офицерские совещания и читали приказ, то по армии, то по корпусу, то по дивизии. Помню, между Потсдамом и Берлином танковый полк 5-й танковой армии стоял, в хорошо сохранившемся военном городке, так нам как-то зачитали приказ, в котором рассказывается, как один Герой Советского Союза из этого танкового полка поехал в отпуск на родину, а оттуда пришло письмо, как отвратительно он себя там вел.

Был случай, когда собрались офицеры нашей дивизии и на виллисе отправились в Париж, по соответствующим заведениям. Объявили построение.

Еще случай был, воскресение, объявили построение, а людей собрать не могут, особенно офицерский состав. Начали посылать посыльных, тогда еще был Институт ординарцев. Выискивали по домам и т.д. И один высокий политработник обнаружил одного лейтенанта за пикантным занятием у немки. Этого лейтенанта в часть незадолго до окончания боев перевели, даже вопрос стоял, давать ему медаль «За Победу» или не давать. Тут же собрали офицерское собрание. Политработники хлещут: «Немцы разрушали, громили. А вот этот вот занимается такими делами!»

Он вытянулся в струнку. Стоит, слушает. А потом выпалил: «Я товарищ гвардии полковник, ее использовал с вражеской ненавистью!» Зал ахнул. Такой хохот стоял…

Когда, спустя 20 лет после войны стали встречаться ветераны дивизии, так все этот эпизод вспоминали.

- Война снится?

Бывает…

Война и память о ней – это пожизненно, это состояние души. Среди журналистов я единственный участник войны остался, а когда попал в «Зарю» – от сторожа до главного редактора все были участниками войны…

| Интервью: | А. Драбкин и А. Пекарш |

| Лит.обработка: | Н. Аничкин |