Родился в 1924 году в городе Пушкино Московской области. После окончания 7 классов школы поступил в артиллерийскую спецшколу, в которой проходил обучение до начала войны. В 1941 году вступил добровольцем в артиллерийский полк, в составе которого участвовал в боях под Можайском. В октябре 1941 года был ранен. После излечения в госпитале был направлен в Красноярск для продолжения учебы в артиллерийской спецшколе. После окончания спецшколы поступил в 1-е Киевское артиллерийское училище, дислоцированное в Красноярске. После окончания училища по ускоренному курсу с присвоением воинского звания «лейтенант» был направлен в 21-ю гвардейскую артиллерийскую дивизию прорыва Резерва Верховного Главнокомандования (РГК). Занимал должности командира взвода разведки, командира батареи, начальника штаба дивизиона. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, двумя орденами Красной Звезды. После войны продолжил службу в Вооруженных Силах СССР.

Я родился в 1924 году в городе Пушкино Московской области. Родители мои были самые простые рабочие: отец работал на заводе, мать — в столовой. Так что у меня самое такое пролетарское происхождение. Сам я до войны ходил в школу. Сейчас много говорят о репрессиях довоенного времени. Но в нашей местности в довоенное время никто почему-то не пропадал. Это я потом только узнал, что люди в то время бесследно исчезали. А до этого — нет, ничего и не слышал об этом. Но ведь я попал уже на войну в возрасте шестнадцать с половиной лет. А до этого какой возраст у меня был? Совсем никакой. Но жили мы в те годы спокойно. Никого из моих близких не репрессировали в те годы. О том, что на самом деле в стране происходило, мы ничего не знали. И вообще не знали до тех пор об этом, пока после смерти Сталина не стали вспоминать про этот 1937-й год и так далее. Это сейчас я про все это знаю. А тогда я был всего лишь пацаном и ничего этого не проходил, о чем сегодня говорят.

Конечно, начавшаяся 22-го июня 1942-го года война не была для нас неожиданностью. Эту войну мы, честно говоря, ждали все 24 года после революции. То есть, бдительность была все эти годы у нас очень высокая. Причем, надо отметить, с самого начала возникновения Советской власти в нашей стране, начиная с Ленина и так далее, все время стоял этот вопрос: о возможном на нас нападении. Почему? Потому что мы были единственной в то время страной, которая совершила такую у себя революцию. То есть, в мире больше и стран таких-то не было, как наша. Поэтому этот вопрос постоянно обсуждался. И это все, кстати говоря, было как в школах, так на предприятиях, так и по месту жительства, - короче говоря, везде. В общем, этот вопрос ставился всегда и постоянно. Но, по правде говоря, именно того, что начнется война точно в 1941-м году, мы не ожидали, - это тоже правда. Так что война началась для нас все-таки неожиданно. И если вам кто-то говорил о том, что война началась для нас внезапно, то это действительно так и было.

Расскажу о том, как я непосредственно узнал о начале войны. Мы об этом, знаете, узнали тогда, когда нам объявили об этом по радио. Сказали: «Сегодня бомбили немцы Киев, нам объявили войну...» Ну и так далее. Когда мы об этом услышали, это было 22-го июня в 11-12 часов дня. И представьте себе, для нас, для людей моего возраста, то, что началась война, вызвало восторг. И мы тогда, помню, все бегали и говорили: «Вот, мы пойдем на войну и так далее. Мы победим и все прочее этих фашистов». Конечно, другие возраста по-другому на все это реагировали. Рядом с нами стояли родители, взрослые люди, которые плакали, так как понимали, что из-за этой войны уйдут их близкие. Но, как говориться, война есть война. Вот так мы, значит, узнали о начале войны.

Между прочим, к тому времени, когда началась война, я проходил обучение в специально артиллерийской школе, которая находилась в Москве. Но потом, когда война началась, ее эвакуировали в Сибирь. Я вместе с этими ребятами не поехал, - тогда не все туда с ними поехали. Это специальная артиллерийская школа готовила будущих артиллеристов. Практически это было как сейчас Суворовское военное училище. Ребята заканчивали ее как 10 классов, после чего их брали в военные училища как настоящих таких воинов. И вот я, значит, там учился перед войной. Но так как началась война в период летних каникул, это дело застало меня в Пушкине, где я в то время жил.

А потом ОСОАВИАХИМ (была такая полувоенная организация в то время) направил нас на рытье окопов и траншей для обороны. Конечно, там все было. Но мы, как говориться, и сделать там ничего не успели. Уже в августе 1941-го года нас немцы начали бомбить. Потом на нас же пошли танки. После мы оттуда разбежались и разошлись. Затем я сам, так как спать было негде, пристал к одному артиллерийскому полку. И с ним я, по сути дела, и начал воевать. Положение в войсках тяжелое было в то время. Помню, когда начались лично для меня боевые действия, в войсках была и паника. Но такое, конечно, творилось везде и повсюду: и в Москве, и под Москвой, - везде чувствовалась война. Народ, разумеется, после этого всего какой-то мрачный стал. Разговоры везде только и шли о войне. Потом уже начали поступать известия о гибели близких людей, о бомбежках и так далее. Одним словом, такая на фронте в то время была обстановка.

Между прочим, тот день, когда я впервые побывал во фронтовой обстановке, я очень хорошо помню. Это случилось во второй половине августа 1941 года: как раз тогда, когда я попал в артиллерийский полк, с которым мы пошли в наступление. Тогда в полном разгаре проходила битва за Москву. Тогда началась в столице эвакуация: многие, значит, люди оттуда уезжали. Вот таким было общее состояние везде и повсюду. Но, несмотря на то, что в стране было такое положение, патриотизм был высочайшим. Не было таких случаев, чтобы кто-то не хотел воевать с фашистами. Во всяком случае, я не помню такого, чтобы кто-то говорил: «Я не пойду воевать, я убегу». Всего этого, конечно, не было. Другое дело, что когда пошли сами непосредственно боевые действия, там уже каждый реагировал на это по-разному. Про себя я могу, в частности, сказать то, что мой мальчишеский подход к войне пропал сразу же после первого моего участия в боевых действиях. Ведь что было на фронте, на передовой? Там прежде всего очень активно действовала немецкая авиация: бомбежки были беспрерывными. Кроме того, когда мы шли, то встречали на своем пути и танки. Вообще, я вам так скажу, первое время, когда мы начинали воевать, таких героев среди нас не было. Я честно вам об этом говорю! Ведь война есть война. Я когда впервые на фронт попал, то и плакал, и маму вспоминал. Почему? Потому что война — это страшное же дело. Это сейчас о войне всякие разговоры ведут люди, которые об этом мало что знают. Война, конечно, и особенно в начальный ее период, была и тяжелая, и сильная. В это время были какие-то переживания, какая-то растерянность, так как не знали мы, что вот немец так далеко у нас пойдет.

Кстати говоря, первый бой под Можайском у меня был. Чем мне запомнился этот первый бой? Желанием остановить врага. Но так как немец все шел на нас, мы не успевали этого делать. У нас были и бомбежка, и эти танки немецкие шли на нас. Немцы, конечно, делали такие действия, чтобы окружить нас во что бы то ни стало. Но наш полк артиллерийский отбивался от них как мог. Наш полк был противотанковый: на вооружении у него были 76-миллиметровые орудия. Он на прямой наводке сколько-то немцев уничтожил. Потом мы обратно чего-то отступали. Но я примерно в октябре 1941 года был ранен. Ранило меня так. Мы собирались тогда наступать. Наша артиллерия должна была расчистить путь пехоте. Мы вышли на прямую наводку, и тут вдруг из танка в нашу сторону вылетел снаряд, который разорвался близко от нас. Я получил осколочное ранение в грудь и в бок. Пошла кровь, сделалось очень больно. Так я получил ранение. После этого меня эвакуировали. Между прочим, я так и не помню номера полка, в котором в самом начале начал участвовать в боях. Номера полевой почты тоже, кстати говоря, не вспомню.

Я попал в полевой госпиталь в Одинцово. Там уже налажено было все. В этом госпитале я пролежал месяц с небольшим. После этого меня отпустили из армии, потому что я был несовершеннолетним еще. Тогда я поехал в свою специальную артиллерийскую школу. Я догнал ее в Красноярске. Они меня, конечно, там сразу приняли, и я в ней закончил учебу. После же окончания этой школы меня направили в артиллерийское училище. В то время в Красноярске дислоцировалось артиллерийское училище, эвакуированное из Киева. Называлось оно так: 1-е Киевское артиллерийское училище. Я там проучился по ускоренному курсу шесть месяцев. После этого я выпустился из этого училища, получил звание лейтенанта и и был направлен на фронт офицером. Было мне тогда всего лишь 18 с половиной лет. Я попал на Калининский фронт, в 21-ю артиллерийскую дивизию прорыва Резерва Верховного Главнокомандования (РГК). И вот наш, значит, полк (я был в полку) вел в составе дивизии наступательные действия в районе города Духовщина в Смоленской области. Там стояли немцы, державшие в этом направлении оборону где-то, наверное, с полгода. Оборона их была очень мощной и укрепленной. Ее много раз пытались прорывать, но как-то все это дело шло неудачно. Было, конечно, и очень много жертв. Но в конце концов, после длительных артиллерийских подготовок, танковых ударов и ударов нашей авиации, мы, значит, эту оборону прорвали и вошли в Смоленскую область. Я к тому времени был уже командиром взвода разведки. И так дальше мы прошли через всю Смоленскую область: сначала Духовщину освобождали, потом - остальную Смоленскую область. Затем мы шли через Белоруссию. Особые бои проходили, в частности, у нас под Витебском. Мы его брали, короче говоря, во время этих наступательных боев. После мы Прибалтику всю освобождали, - брали Ригу, значит, потом — Вильнюс, ну и так далее. Затем вышли к Кенигсбергу. Этот Кенигсберг мы тоже штурмовали. А после этого наша дивизия попала в Польшу. Там, в Польше, для меня в 1945-м году 9-го мая и закончилась война. Я закончил ее в звании капитана и с тремя боевыми орденами. Сейчас у меня — четыре боевых ордена. Это — два ордена Отечественной войны (1-й и 2-й степеней), два ордена Красной Звезды, ну и медали - «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией». Должности в качестве офицера во время войны я занимал разные. Сначала я был командиром взвода разведки. Потом я стал командиром батареи. Войну же я закончил в должности начальника штаба дивизиона. Одно время я числился адъютантом и был, как говориться, при роте. Но фактически и на самом деле я там не был. Но как я стал начальником штаба дивизиона? Понимаете, это же тебя назначают, а не ты сам назначаешься. Тебя, значит, выдвигают: командир полка предлагает тебя назначить на эту должность, а утверждает командующий фронтом, а это — уже большая инстанция. Не буду хвалиться, но меня вот по какой причине начальником штаба назначили. Я был удачным и разведчиком, и командиром батареи. Я прямой наводкой орудовал хорошо. В общем, нормальным был командиром. Поэтому и повышение получил. А потом, когда уже война закончилась, был назначен на должность командира артиллерийского дивизиона.

Как вы узнали непосредственно о конце войны?

Как мы узнали? Значит, 8-го мая 1945-го года мы окружили группировку немецкую. Дело в том, что после Польши нас отвели обратно в Литву. Там находилась курляндская группировка немцев такая. Короче говоря, две армии фашистских там оставались. Мы их окружили там. И тут вдруг 8-го числа вечером там, где передний край немецкий проходил, мы видим следующее: везде белые простыни. И тут вдруг нам по команде сверху объявляют: «Война с немцами закончилась, но будьте бдительны...» Ну и так далее, и тому подобное. И мы пошли тогда в сторону немцев из любопытства. Когда пришли, оказалось, что там находится немецкий госпиталь. Там — раненые. Они, когда нас увидели, так сползли, подняли руки вверх и начали кричать: «Гитлер капут!» И так далее. Потом ими СМЕРШ занимался. Что интересно: еще в районе Кенигсберга я видел выход пленных власовцев. Так поскольку начальство знало, что наши могут разорвать их в клочья, и это все знали, выводили их так. Выстраивали две шеренги только из офицеров, вооруженных, и их вели по этому коридору. И вот, когда они шли, наши ревели и рвались броситься на них. Пришлось даже стрелять вверх, чтобы кое-кого удержать. Тогда только те прекратили свое дело. А потом их ночью стали выводить. Ненависть, конечно, у наших была к ним самая настоящая. Она была просто огромнейшая. И не надо было никого агитировать за эту ненависть. Надо было просто один раз посмотреть на то, что делают фашисты, и все. А мы это, конечно, видели...

Расскажите о том, какие потери были у вас во время войны (там, где вы воевали).

Значит, я буду вам об этом говорить так, как я это дело понимаю. То есть, не отвечать на вопрос, который вы мне ставите, а говорить в целом о том, что такое война и как я, короче говоря, эту проблему представляю. Значит, что такое война? Война – это, наверное, самое тяжелое испытание для человечества. Особенно - наша война, Отечественная, та, которую мы пережили. Ведь она отличалась от всех других войн, которые у нас были. Такой войны еще никогда не было: ни раньше, ни, слава Богу, позже. Эта война принесла нам огромные потери: и людские, и в отношении военной техники. За ней последовали большие жертвы. Достаточно сказать, что у нас 27 миллионов погибло людей. Но это, конечно, ориентировочно так говорится, потому что никто четко наших жертв, которые мы тогда понесли, подсчитать не мог. Вот что я подразумеваю под словом война. Война, - это, как я уже вам сказал, большое испытание для любого человека. Но особенно, конечно, это было большим испытанием для того, кто непосредственно находился в боевой обстановке. Сейчас всех нас, бывших воинов того периода, объединили общим названием «ветеран войны». Но «ветеран войны» для меня лично - это совсем не точное название, чтобы им нас обозначать. Ведь есть участники войны, которые непосредственно участвовали в боях. И есть в то же самое время ветераны, которые были в тылу и работали на заводах и так далее. Их тоже принято считать ветеранами войны. Но этого многие не знают. Поэтому когда им говорят: они ветераны войны, те ошибочно считают, что это как раз те, которые побывали на войне. Нет, они не были участниками войны. Участниками войны были только самые настоящие фронтовики. Вот у меня есть значок «Фронтовик». Что это значит? Что там, на фронте, на войне я был по-настоящему, а не где-то там в тылу. Как фронтовика меня, бывает, в иной раз спрашивают: «А как вы могли пережить такое во время войны?» Об этом я могу сказать следующее. На войне человек при своем особом положении ко всему привыкает. Сначала при обстреле человек в боевой обстановке от всего и везде шарахается. Где-то летит если бомба — он тоже прячется, и так далее. Выручала, правда, нас в то время земля. Но человек, как известно, ко всему привыкает. И проходит месяц — полтора, и он на это уже не обращает своего внимания. А если бы, конечно, мы бы жили на фронте все время с этими напрягами, то сошли бы с ума. Почему мы не сошли с ума? Потому что человек ко всему со временем привыкает. Больше того, он вырабатывает свой стиль поведения, который состоит в следующем: чтобы как можно меньше было для него самого угрозы гибели и так далее. Было на фронте, конечно, очень трудно и тяжело. Но если ты идешь в бой, ты уже настолько ко всему привыкаешь, что даже уже знаешь по полету снаряда, где он разорвется. Если пуля где-то свистит, ты уже знаешь, куда она попадет. На фронте все меняется. Такого, чтобы все было одинаково от самого начала и до конца, не было.

И еще я должен вам сказать такую вещь. Во время войны, несмотря на то, что в любой момент человек мог погибнуть, была железная дисциплина на фронте. И был величайший патриотизм, которого у нас сейчас и близко нет, - скажем об этом так прямо и откровенно. Так что вот таким порядком человек на фронте начинал привыкать к обстановке и постепенно входить в эту систему. Он уже имел опыт, знал, где нужно спрыгнуть, где щель, а где — выход. И все время все копали мы окопы. Как только у нас объявлялась где-нибудь какая-нибудь остановка, так сразу копали блиндажи и траншеи, чтобы от немцев можно было где-то упрятаться. Если был лес, то уходили в лес, и так далее. Но всем этим делом руководил наш товарищ вышестоящий: он давал нам направление, куда двигаться, где воевать, сообщал, какие части и где должны воевать, ну и так далее.

Если в целом говорить о войне, то особенно яркие бои были у нас, когда мы пришли в Смоленскую губернию. Там ничего, кроме труб торчащих, не было, - ни домов, ни чего другого не существовало. Фашисты все уничтожали на своем пути. И там же мы в первый раз увидели, как немцы повесили наших партизан. И поэтому никакой агитации в плане патриотизма с нами проводить было и не нужно. Меня спрашивают иногда: «А как вы были патриотами?» Я отвечаю: никакой агитации проводить нам было не нужно. Достаточно было все эти ужасы увидеть, как ты уже после этого становился самым настоящим бойцом и патриотом. И ужас этого положения становился уже в крови у нас. Поэтому беспощадность в войне у нас была беспредельной. Особенно — когда мы пошли в Белоруссию. Белоруссия ведь почти все чистая была. Она больше всех пострадала во время войны. Каждый четвертый житель там погиб. И нам встречались в этой Белоруссии и лагеря смерти, и выжженные города и поселки, и казни наших людей, и рвы, куда бросали трупы, не успев закопать, и так далее. Освобождать эти места, особенно — Минск, Витебск, было большим подвигом для нас. А я как раз в этом направлении воевал. Потом — Прибалтику освобождал. Все это мы делали, конечно, с очень большим напряжением. Потом уже, ближе к 1945-му году, когда дело шло к окончанию войны, воевать стало полегче. Ведь тогда пошли уже наступательные бои. А самыми тяжелыми были для нас оборонительные бои — это когда, значит, на тебя немцы идут. А наступать было уже полегче.

Помните, как наших убитых хоронили?

Для этого, для этих похорон, существовала специальная команда. Называлась она так — похоронная команда. Между прочим, такая команда имелась в каждой дивизии. В ней, как правило, служили не то чтобы инвалиды, но негодные к строевой службе солдаты. После того, как заканчивался бой, они проходили по местам разным, собирали убитых и хоронили. Но недостаток был в том, что не все наши солдаты носили эти посмертные номерки. Из-за этого до сих пор находят наших погибших солдат, установить имена которых невозможно.

Вы сказали, что во время войны командовали взводом разведки. Скажите, у вас «языки» были свои?

Да.

Какие вот походы вам запомнились?

У меня как у разведчика четыре «ходки» таких было. Что интересно, когда я пришел к своим разведчикам как вновь назначенный командир взвода, там сидели одни бородатые дядьки. А я — пацан. Мне всего 19 лет было. Они посмотрели на меня тогда как-то очень не ласково. «А что ты, - сказали они мне, - вообще умеешь? Как ты будешь нами командовать?» А они, конечно, тогда уже опытными были разведчиками. Я понял их и не стал перед ними гонориться. Не стал им говорить чего-то вроде: «Встать, смирно». Это было исключено. И у меня отношения с ними были основаны на дружбе. Первоначально они мне помогали справляться с заданиями. А потом привыкли ко мне и стали меня уже слушаться: выполняли все, что было нужно. Ну и я их тоже слушал. И вот, значит, с ними мы делали вылазки за линию фронта. И на моем счету вместе с ними было три языка живых и один неживой.

А почему четвертый неживым-то был?

Потому что когда мы его схватили, он был ранен. Мы его взяли и потащили. Но пока тащили, он и отдал душу. Вообще немцы, когда мы их захватывали, все вели себя одинаково. Они шли, подняв руки вверх, и кричали: «Гитлер капут!» А некоторые, я помню, приспосабливали к себе еще и повязки с красными крестами. Делали вид, что они были на фронте якобы санитарами. А на самом деле они являлись обыкновенными солдатами. Эсэсовцы, когда к нам попадали, так вообще все с себя срывали. Эсэсовцы — это была самая сволочная команда. Так вот они у себя все ликвидировали, чтобы никто не узнал, что они были эсэсовцами. С этими пленными могли быть разные трагедии. Вот вам пример. Взяли, скажем, «языков» немецких в плен. Так их в боевых порядках после этого держать было невозможно. С ними что угодно могли наши солдаты сделать. Поэтому их отправляли дальше в тыл. Создавали, значит, специальную команду такую, где главным назначали сержанта. Также там назначали еще каких-то старших, ну и охрану давали. Им говорили, допустим: отведите пленных в штаб полка или в штаб дивизии. Так было несколько на моей памяти таких случаев, когда пленных до места не доводили. Почему? Потому что если в эту команду кто-то попадал из тех, у которых погибала от немцев семья, от того человека немцу капут был. И получалось такое: что хотя и существовали жесткие приказы о том, что немцев нужно в живых оставлять, такая особенность поведения наших все-таки была.

То есть, получается, что были самосуды?

Ну как сказать: самосуд? Это же — война. Там нет самосудов. Там действует другой закон: кто кого раньше убьет, тот, как говориться, и будет победителем. Но вот такие случаи бывали. Но особенно важных пленных у нас, конечно, охраняли. Если захватывали какого-нибудь такого офицера, то его сопровождала особая охрана. Но этим не мы занимались. Была такая организация СМЕРШ, которая все это делала.

А с этими смершовцами сами вы вообще сталкивались во время войны?

А они, эти смершовцы, всегда были вместе с нами. Значит, в полку у нас был один их представитель, в бригаде же их было целых трое или четверо, и все - офицеры. И у них, кроме того, команда была еще своя. Вот когда приводились в исполнение приговоры всяким дезертирам и прочим изменникам родины, они там свою работу в этом направлении и выполняли.

У вас во время войны проводились показательные расстрелы?

В нашем полку, насколько мне помнится, этого дела не проводилось. Но однажды как-то случайно я такой показательный расстрел видел. Приехал, значит, куда-то там за боеприпасами и увидел: зачитали приговор трибунала и двоих человек расстреляли. Но это привычное дело было на фронте. Ведь когда ты в бой идешь, делается кругом-то что? Кругом — трупы, причем, как наши, так и наших противников. Голова — в одном месте, нога — в другом, и так далее. И ты уже не останавливаешься, когда трупы видишь, и ничего уже не делаешь, потому что для тебя это становится самым обычным делом. Вот такие были в основном с этим дела.

Как у вас замполитами складывались отношения во время войны?

У меня с ними были очень хорошие отношения. Вот я вам покажу на фотографии одного замполита (показывает). Вот это я, значит, это - командир дивизиона, а это - замполит, фамилия его - Попов. Это был замечательный и просто очень прекрасный человек. Мы так втроем, с ним и с командиром дивизиона, очень крепко все время дружили. Так войну вместе и закончили. Честно говоря, меня к к замполитам, может быть, в противовес другим, всегда очень хорошее было отношение. Лично я считаю, что они очень много сделали для нас во время войны. Во-первых, тогда комсомол играл очень большую роль для всех нас. Я, например, - старый комсомолец. А комсомол — это мощнейшая была в то время организация. Там находились преданнейшие люди, это были строители нашего будущего и самые настоящие энтузиасты своего дела. Так что комсомол был очень хорош, про это нечего и говорить. И мы, как комсомольцы, на войну вместе все и шли. Больше того, даже во время войны у нас прямо на фронте организовывались комсомольские и партийные ячейки, группы и так далее. И то, что это на фронте смогли организовать, что были и призывы комсомольские, и что многие комсомольцы в ВКП (б), то есть, в партию стали вступать, - это, конечно, была заслуга замполитов. Так что, я считаю, в этом плане они очень многое сделали для нас.

Штрафники вам встречались на фронте?

Нет.

То есть, вообще не встречались?

Вообще — нет, не встречались.

Но вы, наверное, знали или, во всяком случае, что-то слышали об их существовании тогда?

Знали, конечно. Почему не знали? У меня даже, например, был один такой случай, с этим связанный. Значит, один боец, который был призван в армию из Западной Украины, попал к нам в часть. Сам он по своему характеру был очень трусливым человеком. У него дома оставалась только одна мать, и он все время сидел и плакал по этому поводу. По должности своей он был связистом. А связь, знаете, у нас была в основном проволочная. А проволочная связь — это что такое? Это значит, что если любой снаряд разорвется, так из-за этого обрыв в связи происходит.

А ведь когда ты сидишь на наблюдательном пункте, а батарея за километр от тебя, и ты без связи, как говориться, – так это пустое дело. Поэтому, если такое случается, ты посылаешь исправить связь какого-нибудь связиста. Так я послал одного солдата-связиста, чтобы он мне связь наладил. Он не пришел. Второго послал — тот тоже не вернулся с задания. Тогда я отправил этого третьего солдата, призванного с Западной Украины. Фамилия его, кажется, начиналась на букву С. Он пошел и тоже обратно не явился. Потом уже двое моих людей поползли и соединили связь. А этот солдат, значит, исчез. И оказалось что? Выяснилось, что он пытался дезертировать от нас. Трибунал его судил. Его отправили в штрафную роту. А в штрафной было как? Ты один раз идешь в бой, и если, значит, остаешься жив, то с тебя все наказание снимают. Его из штрафной направили обратно к нам. Но уже не в мою батарею, а в другую. И его там, в этой самой батарее, ребята спрашивали: «Как же ты так сделал?» А он плакал в ответ и отвечал: «У меня одна мама...» Вот и все.

В атаку вам приходилось подниматься во время войны?

Все время. А как иначе-то?

Скажите, а какие ощущения вы испытывали, когда поднимались в атаку?

Ощущения какими были? Это, естественно, был тяжелый момент для всех нас. Но особенно он тяжелым был для тех новобранцев, которые только-только к нам в часть поступали. Иногда нам, офицерам, очень трудно было солдат в бой поднять. А офицер — он какую роль в этом деле выполнял? Если он в атаку своих солдат не поднимет, то он получит трибунал. Вот и приходилось солдат в бой поднимать. Иногда, конечно, для этого разные методы предпринимали. Но это больше было в пехоте. А мы, артиллеристы, как это в то время называлось, «сопровождали пехоту огнем и колесами». То есть, впереди шла пехота и сразу же за ней шли мы, артиллерия. Если попадался пулемет или огневая точка, а уж тем более — танки, все это мы должны были подавлять. В артиллерии поступать невозможно было по-другому. Но все-таки полегче было, чем в пехоте. Ведь в пехоте происходило что? Каждый раз менялся там состав. Если хотите знать, в пехоте после боя в живых оставались единицы. В артиллерии потерь тоже было много, но основная масса все же сохранялась. Но пополнение мы каждый день получали. Ведь случалось иногда и такое, что из всего расчета из пяти человек оставался один наводчик или еще кто-то там.

Кстати, а орудия у вас какие были?

Истребительные, 76-миллиметровые.

А вы по каким целям стреляли вы чаще всего и в основном?

Значит, стреляли мы в основном по прямым целям: по танкам, по дзотам, дотам, и так далее. Короче говоря, стреляли мы по прямым целям, которые от нас требовались. Ну и потом, самое главное для нас на фронте дело было, это - артподготовка. Ведь перед каждым наступлением нами проводилась артподготовка, которая длилась порядка от часу до двух. То есть, уничтожалось все, что могло встретиться нашим войскам при наступлении. Тем не менее, несмотря на это, все равно некоторые огневые точки, когда наши начинали идти в атаку, вновь оживали. Почему? Потому что все уничтожить все равно нам не удавалось. Хотя, конечно, и артподготовка, и авиационная подготовка, и авиационный мощный поток, – все это проводилось вместе. И расчет был такой, что все мы уничтожим у противника. Но все равно появлялись боевые точки и так далее. Потом уже, когда к концу войны немцам терять уже было нечего, противник еще жестче стал нам сопротивляться. Особенно сильное сопротивление нам оказывали особые дивизии СС и всякие такие формирования, которые у этих немцев там были.

Случалось ли у вас во время войны такое, что вы по своим попадали?

Бывали, конечно, такие моменты, что и авиация могла бахнуть по нам. На фронте все ведь трудно было рассчитать. Ну? Это сейчас некоторые историки пишут, что наши как будто нарочно бомбили по своим. Но это было абсолютно исключено. И я, честно говоря, этот вопрос даже и не хочу обсуждать.

Расскажите, исходя из вашего личного опыта командования батареей во время войны, о том, как вы выходили на цель.

Значит, батарея состояла из четырех орудий. Для того, чтобы видеть впереди поле, у батареи имелся наблюдательный пункт, который располагался примерно в 800 метрах или в километре от батареи впереди. Там была у нас и своя небольшая разведка, где было человек пять. Наблюдательный пункт был у каждого командира: у командира батареи, командира дивизиона, командира полка. Визуально цели нам были видны. Ведь если была тишина, то мы видели отдельные где-то там вспышки. Но артиллеристам, честно говоря, нельзя было открывать огонь по своему желанию, - иначе тебя тут же засекали бы и уничтожали. Поэтому цели только так появлялись. Но самым главным в период моего участия в боевых действиях в качестве командира батареи было то, что мы перед наступлением проводили артиллерийскую подготовку. Здесь цели у нас, по правде говоря, уже были разведаны. Кроме того, нам цели аэростаты перед этим показывали. Ну и, помимо всего прочего, пристрелка была уже до этого. Артиллерист ведь должен был обязательно пристреляться. Можно было сначала сделать перелет, потом — недолет, затем — споловинить и так далее. И уже, как говориться, после этого цели были бы заранее выявлены. Поэтому, конечно, артподготовка у нас мощнейшая проводилась по этим целям. Но, тем не менее, несмотря на все это, конечно, стопроцентного попадания могло и не быть. Поэтому пехота без этого, как говориться, не поднималась в атаку. Но она не могла подняться по одной простой причине: ее бы сразу уничтожили. Она поднималась ведь только после артиллерийской и авиационной подготовки. Ведь иначе на нее и танки шли, и как-то там по-разному цели отдельные оживали. И вот когда артиллерия шла за ними всплошную, она уже все на их пути уничтожала. Но ведь бывало и такое, что и артиллерию уничтожали тоже, и что по своим случайно били. Сколько таких было случаев!!!

Свое расположение вы как-то засекречивали?

Да, засекречивали. Но как понять — засекречивали? Расположение в боевой обстановке мы старались делать так, чтобы видимость была на наблюдательном пункте очень хорошая. Сама же батарея могла быть и за бугром: поскольку она же поднимает ствол и, как говориться, стреляет. Поэтому у нас было такое дело, что если во время наступления случалась остановка, тут же у нас строили огневую позицию: копали, ставили орудие. Причем, пушки старались ставить так, чтобы от них одни стволы торчали. Естественно, делали маскировку: строили блиндажи и траншеи. Это делалось обязательно. Вне зависимости от того, на час ты остановился или на два. Но бывало такое, что они разведывали наши цели. Это, впрочем, и наша авиация у них делала. Ну и они тоже, значит, этим занимались. И особенно опасно было, когда ты открывал огонь. Ведь тебя могли засечь. А если тебя засекли, то тебе так врежут, что и пушки не покажутся.

А что вы больше всего боялись на фронте — бомбежек или обстрелов?

Я лично боялся больше всего бомбежки. Это было связано с тем, что первый раз я пацаном попал под бомбежку в 1941-м году. И это как-то в памяти у меня отложилось Почему? Потому что это было очень страшно. Они же еще что придумали уже в то время? Они, значит, когда бросали бомбы, то привязывали к ним ревущие всякие штуки. От этого получался такой вой жуткий, что по телу мурашки пробегали. Кроме того, от бомбежек очень трудно было на фронте спрятаться. Ведь они бросали на нас тяжелые бомбы и с очень большим радиусом действия. Так-то, конечно, наши солдаты от них прятались. Но и погибало их от этого очень много. Что же касается артобстрелов, то к ним можно было как-то приспособиться. Ведь они, как говориться, стреляют, а ты это слушаешь и уже знаешь, что куда летит. Самым ужасным и плохим, конечно, на фронте были для нас пулевые обстрелы: из автоматов, пулеметов и так далее. Ведь там если пуля в тебя летит, то ты совсем не слышишь ее. Ты находишься совсем рядом от нее, и тебе ее не слышно. А вот если она в тебя попадет, то все: ты или ранен, или — убит.

Нехватки боеприпасов не было?

Это тоже было. Вначале давали нам даже лимит. Например, говорили: вот тебе три снаряда на пристрелку и 10 снарядов на время боя. И все, больше, как говориться, уже не получишь ничего. А уже к 1944-му году снарядов привозили сколько захочешь. Тогда уже было так: чем больше выстрелишь — тем лучше. Так что к концу войны проблем с боеприпасами не было.

А с тягой как обстояли дела?

Тягой, значит, в основном у нас были американские «Студабеккеры» вот эти. Они были, вообще-то говоря, мощными и вездепроходимыми машинами. И «Виллисы» тоже, значит, у нас были. «Виллисы» – это маленькие такие машины. Так что тягой в основном у нас была техника наших союзников.

В странах, которые вы освобождали, в частности — в Польше, как к вам мирное население относилось?

Да, мирные жители нам там встречались. Надо сказать, что польское население как-то недружелюбно к нам относилось. И точно такое же было отношение к нам и в Прибалтике. Там же, в этой Прибалтике, уже после войны против наших действовали эти «зеленые банды, когда, как говориться, днем люди были мирными жителями, а на ночь уходили в леса. И они где только могли, там и убивали наших людей. Ну а потом, через какое-то, значит, время, было принято решение в эти леса, где они прятались, сосредоточившись всей артиллерией, дать сплошной огонь. В Польше было, кстати говоря, то же самое примерно. Там вообще была, как бы сказать, своя история. Там они наши войска вообще не признавали. У них была, как говориться, своя Армия Крайова, как она называлась. Но без нас они не могли ничего с немцами сделать. Поэтому отношение у населения к нам было такое неважное. Мы, конечно, не сталкивались с какими-то конкретными случаями этих проявлений. Мы ведь не ввязывались в такие дела. Там у нас были особые люди, которые этим занимались. Правда, в лагеря фашистские, в частности — Освенцим, мы заходили. Там, конечно, я не воевал, а просто по мере нашего движения заходил. Так мы видели и сам этот лагерь, и убийства, которые там проводились, и ужасы, и все эти камеры, там находившиеся. Это вызывало, конечно, очень большой гнев на немцев.

А как было у вас с питанием на фронте?

А с питанием на фронте у нас дела обстояли так. Значит, когда мы наступали на немцев на нашей территории, то было не очень, так скажем, хорошо с питанием. Нам привозили перловку, кашу такую, которую мы ели. Ну полевые кухни, конечно, работали, с этим было все в порядке. Кроме того, нашим бойцам перед наступлением давали сто грамм. Командирам их тем более давали. А так про наше питание я вот еще что могу рассказать. У меня был, например, такой случай, когда прямо перед нами прошла кавалерийская дивизия наша и оставила много конных трупов прямо на месте. И мы рубили их на мясо и их ели. И очень неплохо, кстати говоря, этим мясом питались. Несмотря на то, что оно было жесткое и с запахом, все равно наедались им. А потом, когда вошли мы в Прибалтику, с этим питанием стало у нас полегче. Там получилась такая вещь, что люди перед нашим приходом из той же Прибалтики убежали от нас. А коровы, которые от них остались, мычали. Так мы получили команду и от души все, как говориться, что было, ели. Поднимали скот, короче говоря, и ели. И так продолжалось до самого конца войны.

Получается, что сто грамм перед каждым боем вам выдавали?

Вообще выдавать сто грамм нам каждый день было положено. Но иногда бывало, значит, и такое. Вот сидит мы, скажем, в блиндажах и в окопах. Не все же время наступать! И вот нам тащит старшина от кошеваров в больших термосах еду. Разжигать было ничего нельзя, поэтому так сразу все и ели. Так бывало такое, что попадет пуля в термос с водкой, и все — водка вылетает оттуда. Он приходит к нам. Мы его и спрашиваем: «Где водка?» А он говорит: «А вот у нас так получилось — водка вылилась». На этой почве были у нас такие мелкие разборки. А так, конечно, положено было всегда эту водку давать: и зимой, и летом. Потому что мы же постоянно в боевой обстановке находились. Зимой было, кроме того, еще очень холодно и так далее. В это самое время наши офицеры ходили в полушубках и валенках. Сержанты — тоже, кстати говоря. Но большинство носили шинели и туда поддевали для тепла всякое.

Трофеи брали во время войны?

Несмотря на то, что я закончил войну в Польше, ни один трофей я не взял. Я привез к матери домой одно только одеяло, да и то — с нашего обоза. Мне, правда, рассказывали о том (сам я в этом не участвовал), что с заграницы шли к нам домой целые эшелоны с трофеями и будто бы наши генералы сами в этом виноваты были. Некоторых из них вроде даже и посадили. Но нас, таких рядовых в сравнении с ними бойцов, это совсем не касалось.

А проблем со вшивостью не было у вас?

Так все мы вшивые были. Бывает, приходишь, снимаешь гимнастерку, а там кругом — вши. Они особенно часто гнездились под погонами. Приходишь, смотришь: вся батарея стоит и поджигает этих вшей, а они — щелкают. А когда стали наступать, так все: пропали эти вши в миг. Не было, короче говоря, их после этого больше. А до этого они были кругом и везде. И там только сами мы с ними боролись, как только могли. Помню, в бане была такая бочка. Так мы нагревались и — туда.

Встречались ли вам на фронте представители других, помимо русских, украинцев и белорусов, национальностей?

Знаете, ко мне лично в батарею в начале 1944-го года привезли шесть узбеков. Причем, что самое интересное, привезли их в халатах и тюбетейках. Они совершенно не могли разговаривать по-русски. И вначале они прямо, знаете ли, кучкой ходили друг за другом под ручку. Но потом мы их, конечно, переодели там. И это были очень исполнительные люди. Наводчиками, конечно, они не были. Они стали у меня подносчиками снарядов. И они были весьма исполнительными людьми. Вот как сейчас эти узбеки строят кругом здесь все и убирают, на таких работах примерно они и тогда находились. Со своими обязанностями они справлялись хорошо. Они преданные были люди, хотя по-русски плохо говорили. Единственный их недостаток состоял в следующем. Вот если во время любого боя кого-то из них убьют или ранят, они бросают все, садятся вокруг него и начинают свою бесконечную молитву. А тут, понимаете, бой идет, тут этого делать никак нельзя. Ты их прямо оттуда оттаскиваешь, а они все равно упираются. Чувство родства у них, конечно, колоссальное было. Что характерно, один из этих узбеков у меня остался в живых. Он был сержантом. И его как-то орденом Славы наградили. Так вот, он в 1945-м году попал на знаменитый Парад Победы. Узбек по национальности! К сожалению, я фамилии его не помню уже. Я сейчас многого не помню!!! Вот такими были отношения к другим национальностям. Я сегодня слежу за событиями последних лет. И меня, знаете, возмущают сегодняшние националисты. Когда на стадионах поднимают фашистский флаг, это же беспредел вообще. Как же это так? Наша страна Россия оставила жить многих благодаря тому, что победила фашизм. Эти люди иначе бы не родились. Если бы фашист пришел к нам окончательно, он бы все уничтожил. Такая была его задача, которая записана в том числе и в документах у Гитлера. А у нас почему-то все это процветает. Что это такое? Это так возмущает нас, фронтовиков, что мы просто готовы идти морды бить этим болельщикам и всем прочим, которые к ним примазываются. Это — ужасное дело!

Пополнение вы сами себе набирали на фронте?

Нет, пополнение нам привозили. Мы не отбирали его. А вот что касается техники, то мы иногда посылали наших солдат куда-то ее получать: те же, скажем, машины, пушки. Но я, правда, в этом деле сам не участвовал.

Как вас награждали во время войны?

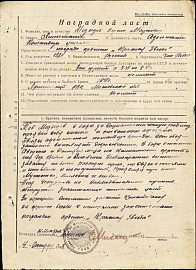

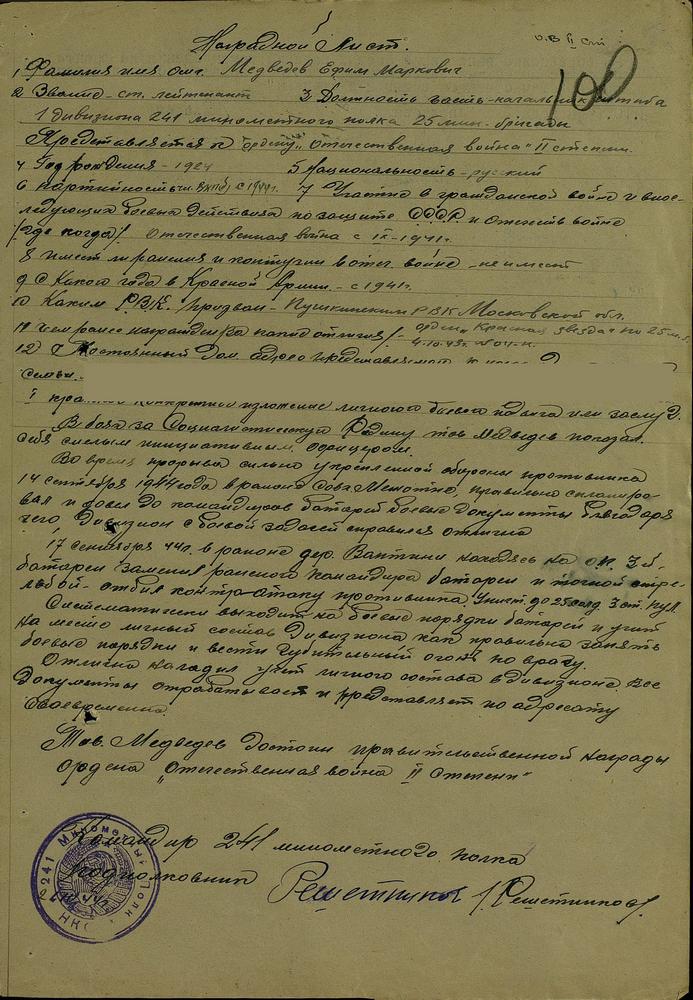

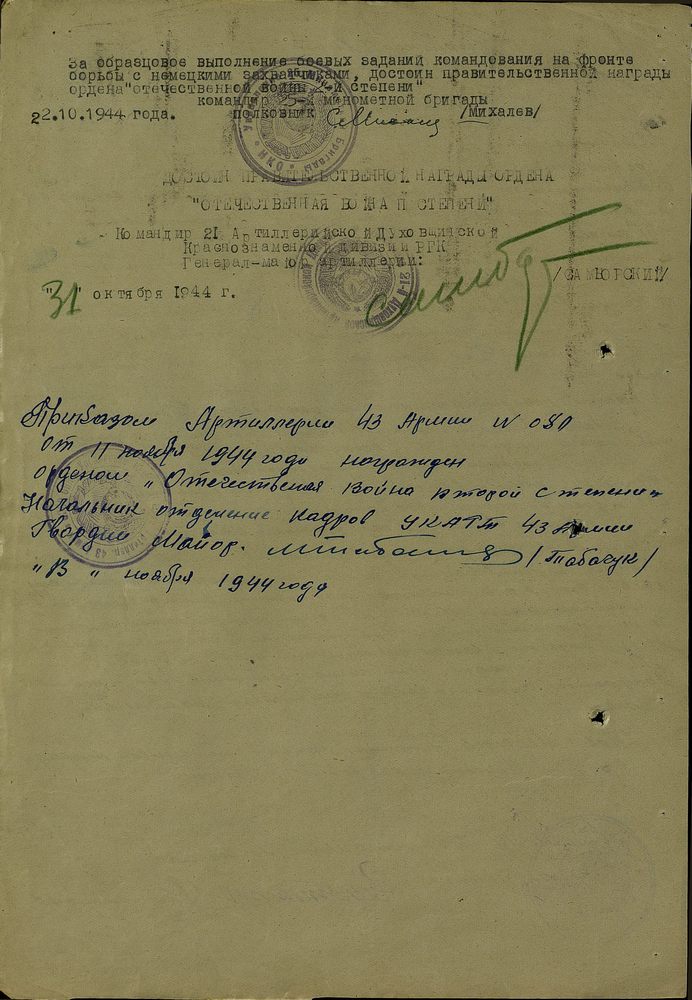

А так и награждали. Значит, поступал приказ командующего войсками округа или командующего фронтом, предположим, такой-то: «Указом Президиума Верховного Совета СССР наградить за то-то и то-то тех-то и тех-то». И после писали, допустим, такой-то наградной лист: «Медведева наградить за то-то и то-то орденом «Красной Звезды». Значит, какие у меня были награды? Сначала я получил два ордена Красной Звезды. Затем, третий свой орден, Отечественной войны 2-й степени, я получил уже под конец войны. Четвертым же орденом Отечественной войны меня уже после войны наградили, - это было тогда, когда всем ветеранам вручали этот орден. Так что на фронте с наградами так и было: указом от имени Президиума Верховного Совета всех награждали. А вручали награды всем торжественно или в бою. Бывает, построят, вручат, обнимут, поцелуют, 200 грамм дадут, и пошел, как говориться, уже ты дальше.

А как вы считаете, на фронте вас справедливо награждали?

По крайней мере за себя я, понимаете ли, могу сказать: мне грех на это жаловаться. Меня оценили наградами нормально. Но кем я, собственно говоря, был? Ведь в 20 лет я уже войну закончил. Что такое 20 лет? Совсем ничего. А я получил уже к тому времени три боевых ордена и медаль «За боевые заслуги». Поэтому, значит, я считаю, что меня не обошли наградами вполне. А как там с другими поступали, я и не знаю. Вот еще я, например, знаю, что звания Героя Советского Союза в основном давали за форсирование рек. Я, кстати говоря, форсировал реку Западная Двина. Нас было 11 человек, участников этого события, но дали Героя только одному человеку. Но я не в обиде на него, - раз дали, значит, правильно дали. Он был тоже командиром батареи, но — из другого дивизиона. Фамилии его я уже сейчас и не помню.

Из высшего командного состава вы встречали кого-то на фронте?

Ну я вот, например, Баграмяна видел — командующего нашим 1-м Прибалтийским фронтом. Это я точно помню. Он на лошади скакал, и с ним, значит, там его охрана была. И он остановился у нас. Был он, как сейчас помню, в таком плаще-накидке. Веселый очень оказался человек. Помню, подошел к нам, со всеми поздоровался, расспросил, как, кто и чего. Сказал еще: «За Победу». Он, вообще-то говоря, с акцентом говорил. Но я и других высоких начальников на фронте видел. Например, командующего 43-й армией генерал-полковника Белобородова, когда мы входили в состав его армии. К нам он просто приезжал на боевые позиции. Редко, конечно, они, такие большие начальники, так близко с нами встречались, но бывало, что и приезжали. Наведывались к нам, например, члены Военсоветов фронтов, -они, значит, у нас тоже были. Но это они так, эпизодически нас навещали. Когда шел бой, их с нами тут никогда не было. А я-то ведь был все время на передовой, где они редко бывали.

А банды попадались вам в Прибалтике? В той же Литве, скажем так?

Попадались, конечно. После войны ведь нашу дивизию отправили в Литву как раз для борьбы с ними. Я же про них говорил вам: они днем — нормальные, а ночью — бандиты. Был у нас, помню, такой городок Мерге. Так там они расстреляли нашего начальника штаба полка. Короче говоря, днем 11 пуль из автомата ему бандит такой всадил.

Как во время войны к Сталину относились?

К Сталину относились однозначно. В бой ходили с возгласами: «Да здравствует Сталин», «Ура! За Сталина», ну и так далее. Вот сейчас говорят, что это было совсем не так, что за Сталина никто не шел. Но на самом деле мы же не знали глубины этого дела: что, значит, было при Сталине. У нас Сталин считался вождем. Мы так и шли под его именем и кричали действительно: «За Сталина, за Родину!» Это я вам как участник всего этого дела заявляю.

Как вы считаете, война на вас психологически повлияла?

Война на всех повлияла психологически, особенно - на первых порах. Почему? Потому что после войны мы только об одном и мечтали: «Вот мы теперь когда приедем домой, тогда свобода нам будет, каждому дадут по хате, и предоставят то-то и то-то». Но этого ничего не произошло. Я остался служить в армии. Многие из армии уволились, а я — остался. Я, как говориться, кадровый военный: прослужил в армии 45 лет. И получается, что как нажимали на нас в войну, так и после войны, особенно — при Сталине, оставляли в армии. В армии, конечно, были жесткая дисциплина и порядок.

Как вы оцениваете современные фильмы о войне?

Все современные фильмы о войне я, конечно же, не воспринимаю всерьез. Вот только фильмы Петра Тодоровского смотрю, это — точно. Остальные фильмы вызывают у меня большие сомнения. Говорить об этом сложно. Я не хочу в этом никого винить. Показать войну в таком плане, как это было на самом деле, очень тяжело. Почему? Потому что все эти режиссеры, которые снимают фильмы о войне, на самом деле на войне не были. Они этого не знают совсем. Актеры — тем более. Иногда, когда фильмы о войне показывают, замечаешь, что в этом что-то есть. Но изнутри, как это на самом деле было, они войны не показывают. Вот Тодоровский — тот показал. Но он показывал не столько войну, сколько переживания солдат и прочее. Я вообще имею в виду все его фильмы. Вчера буквально показывали отрывки из какого-то его фильма. У него все фильмы, за исключением «Интердевочки», патриотические и про войну.

Расскажите о том, как сложилась ваша послевоенная жизнь.

После того, как закончилась война, я остался служить в армии. Потом я попал в 1-е Московское артиллерийское подготовительное училище. Что это такое было? Были спецшколы раньше, и они, значит, перешли в Министерство обороны. Вот я там был с этим связан. Затем, в 1956-м году, я поступил в Военную академию. После служил везде: и у нас, и за границей. В итоге дослужился до полковника. Предпоследняя моя должность в армии была — командир полка, а в последнее время я был военным комиссаром одного из районов в Москве. Из армии я уволился довольно поздно — в 1986 году. Мне было тогда 62 года. Я был тогда самым старым полковником в Вооруженных Силах СССР, - меня долго не отпускали. После увольнения я 17 лет работал тоже в системе Министерства обороны, но уже, как говориться, гражданским человеком.

| Интервью и лит.обработка: | И. Вершинин |