ОТРЫВКИ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ.

АРЗАМАС - город моего детства.

Я родился в 1924 году в городе Арзамасе Нижегородской области, который знаменит тем, что там родился Аркадий Гайдар, известный писатель и герой Гражданской войны, который в 14 лет командовал полком Красной армии.

Я родился в 1924 году в городе Арзамасе Нижегородской области, который знаменит тем, что там родился Аркадий Гайдар, известный писатель и герой Гражданской войны, который в 14 лет командовал полком Красной армии.

Гайдара, кстати, мне довелось видеть когда в 1936 году, когда мне было 12 лет, нас, пионеров, привели на встречу с ним в редакцию газеты "Арзамасская правда".

Еще я смутно помню встречу с Максимом Горьким, нашим нижегородским земляком, который, кажется, приезжал в Арзамас в начале тридцатых годов.

Зато я хорошо помню основную особенность города Арзамаса: при численности населения 60 тысяч человек в городе было 36 церквей и 4 монастыря.

Арзамас - крупный железнодорожный узел. Через него проходит железная дорога, которая соединяет Москву с Казанью и продолжается дальше на восток. Через Арзамас проходит железная дорога из Нижнего Новгорода на юг до станции Рузаевка, которая тоже является крупным железнодорожным узлом. В городе был Учительский институт, две начальных школы (в которых дети учились до 4 класса) и 2 средних школы (с 5 по 10 класс). Одна школа носила имя А.С.Пушкина, а вторая - Ворошилова. Школу имени Ворошилова я и окончил перед самой войной, в июне 1941 года. В здании этой школы я потом, во время войны, лежал раненый. Интересна, с моей точки зрения, история проникновения евреев в такую русскую религиозную глубинку.В XVIII или в XIX веке в Арзамасе открыли Кожевенный завод. С ним и связано история появления нашей семьи в Арзамасе.

Все мои родственники были из Могилевской губернии, где они все были обувными заготовщиками. Заготовщики из кожи кроили, а потом шили верх обуви. Уже готовые заготовки они продавали сапожникам, которые из них делали обувь - с подметками и каблуками. Поскольку самой распространенной кожаной обувью были сапоги, у которых, как известно голенище сплошь кожаное, то работы заготовщикам хватало.

У отца было 7 братьев и 2 сестры. У отцовских сестер мужья все тоже были заготовщики.

В конце XIX века муж старшей папиной сестры - тети Сани Рапопорт, первым перебрался в Арзамас и открыл мастерскую по изготовления заготовок обуви. За ним приехали остальные Осиновские и все открыли мастерские. А сапожники жили рядом с Арзамасом, в селе Выездное. Эти сапожники и покупали у нас готовые обувные заготовки.

Отец мой был самый младший в семье и в 1907 году, в возрасте 14 лет, приехал в Арзамас работать подмастерьем (вернее, учиться ремеслу) к одному из братьев. Но Арзамас Нижегородской губернии был далеко за чертой оседлости, в пределах которой тогда разрешалось жить евреям. За чертой оседлости власти разрешали жить лишь купцам и мастеровым, имеющим свое дело. Отца два или три раза высылали обратно в Могилевскую губернию, до тех пор, пока старший брат не заплатил за него, и тогда отец получил право жить в Арзамасе.

В те времена, когда я еще был подростком, обстановка в нашем городе была такая, как будто мы жили в старой Руси. По улицам Арзамаса ходили нищенки, они стучали в окна и просили "подайте Христа ради". Мужики и бабы из окрестных деревень все ходили в лаптях. Я помню как босоногая баба, войдя в город, села на лавочку (а наш дом был на окраине), и надела новые лапти, которые до этого висели у неё через плечо на веревочке. Думаю, что она шла молиться в собор. А по воскресеньям в Арзамасе был такой красивый перезвон церковных колоколов, какие теперь только в кино или по телевизору можно услышать. Другой традицией города Арзамаса была драка улицы на улицу. Компании парней, в основном подростков, ходили по улицам и думали, как сказал бы в Одессе писатель Бабель: "Об дать кому-либо в морду".

17 лет мне исполнилось 17 июня 1941 года, за 5 дней до начала войны.

В этот год я окончил 10 классов и получал аттестат зрелости. Само название этого документа подсказывает, вроде бы, что уже пора, уже можешь принимать зрелые решения. Но до зрелых решений еще, как оказалось, было очень далеко.

Незадолго до начала войны я через арзамасский военкомат послал документы в Севастопольское училище береговой обороны, так как очень хотел быть артиллеристом. Артиллеристом был мой старший брат Илья, но, в отличие от него, я хотел ходить в морской форме, а не в обыкновенной зеленой, которую носили сухопутные артиллеристы. Но 22 июня Севастополь уже бомбили, и в военкомате мне сказали, что в Севастополь на учебу послать не могут. Тут в мою судьбу вмешался отец. Он узнал в военкомате, что в мои 17 лет, когда в армию еще не брали, можно поступить учиться в Ленинградскую Военно-Медицинскую Академию. И я поехал в Ленинград поступать в Военно-Медицинскую Академию. Был июль 1941 года. По дороге в Ленинград я сдружился с ребятами, которые тоже ехали туда поступать. Поступающим надо было сдать пять экзаменов: сочинение, русский язык (устно), физику, математику, химию. Может быть, ещё что-то надо было сдавать, но я не помню - всё же более шестидесяти лет прошло с тех пор. Все мои земляки дружно получили двойки и им отказали в приеме в военно-медицинскую академию, зато им предложили поступить в Первое ленинградское артиллерийское (!) училище. Я же, получив на четырех экзаменах одни пятерки, для поступления в академию должен был сдать ещё только одну химию, которую я знал, как пять своих пальцев. Но моя мечта была - стать артиллеристом! Кроме того, я видел, что академия готовится к эвакуации, а ее слушатели ходят с толстенными учебниками. Перспектива зубрить науки в тылу, когда Родина воюет, меня вовсе не радовала. И я пошел в учебный отдел академии и заявил, что не хочу поступать в академию, а хочу учиться в артиллерийском училище. Мне, конечно же, отдали документы и со своими новыми друзьями я пошел поступать в Первое артиллерийское училище.

Первое, что я увидел там, были лошади. Оказалось, что артиллерия Красной Армии до сих пор была еще на конной тяге. Тем не менее, я бодро пошел с ребятами в штаб училища, но уже через полчаса вышел оттуда не солоно хлебавши. Оказывается, в артиллерийское училище принимали с восемнадцати лет, и меня отправили домой, в Арзамас.

Может быть, я и мог тогда вернуться в Академию, но мне, семнадцатилетнему, тогда это даже в голову не пришло. И я поехал домой. Возвращаться в Арзамас было сложно, так как Ленинград уже был частично блокирован. Наш поезд шел семь суток через Рыбинск, потом через Горький. Поезд шел по ночам, а днем отстаивался в лесах. Вот так закончилась моя попытка стать артиллеристом. Я потом расскажу, как я все-таки попал в Военно-Медицинскую Академию и, закончив ее, стал врачом.

Прощание с детством

Мои родители не были людьми образованными и грамотными.

Отец окончил один класс ЦПШ. Это была не Центральная Партийная Школа, как, может быть, подумают некоторые, а, всего лишь, церковно-приходская, где детей учили грамоте. Отец по-русски писал плохо, а мама, окончив два класса ЦПШ, уже неплохо писала по-русски и много читала. Мои родители свою цель в жизни видели в том, чтобы дать детям образование, чего они сами были лишены. Недавно читал воспоминания, автор которых вспоминает, как в голодные годы, годы коллективизации, бедные родители своих детей распределяли по родственникам, на обеды. Точно так же было и у нас.

В 1932-34 годах было очень голодно, нечего было купить, да и денег не было, так как папа часто болел и не всегда мог работать. Уже потом, будучи врачом, я понял, что у него болезнь, которая называется циклофрения. У человека, больного циклофренией, периодически наступают периоды угнетения, раздражительности. От таких симптомов, проявляющихся у отца, страдала, в первую очередь, мама. А в период ремиссии он был очень хороший и добрый человек. Но жили мы бедно, за исключением периода НЭПа в 1926-29 годах, а все остальное время бедствовали.Во время НЭПа мы, наверное, жили хорошо, так как у родителей был двухэтажный дом, была мебель, было несколько комнат и, так называемая "зала", с роялем и хрусталём. Во дворе была корова, а внизу жила домработница. Но это все продолжалось недолго и я плохо помню это время, так как мне было тогда года четыре или пять. А потом у нас началась нищета. Мы тогда сбежали в Нижний Новгород. Вначале мы жили у моей тёти в Канавино - это был очень грязный район Нижнего Новгорода, где тогда жили татары и евреи. А потом вновь вернулись в Арзамас.У нас дома в Арзамасе была одна большая комната, в ней стояла русская печь и большой стол. Еще была печь "голландка" (круглая), для отопления. В доме была сооружена перегородка, но неполная, то есть - не до потолка. За перегородкой стояла двуспальная кровать родителей и кровать для меня. Остальные трое детей и бабушка жили большой комнате и спали, наверное, на полу, так как кроватей в доме не было. Еще у нас была одна широкая русская лавка вдоль стены под окнами. В семье у нас было четверо детей: старший брат Илья, сестры Лиля и Рита, а я был самый младший. В голодные годы мне было 8 лет, Рите - 10, Лиле - 16-17, а Илье - 14. И мы ходили обедать к папиным братьям. Я ходил к дяде Лёве Осиновскому. У него с отцом были натянутые отношения, поскольку он и его родня упрекали отца в бедности. Но папа часто болел, не мог работать в полную силу и я думаю, что причиной нашей нищеты была болезнь отца. Но все мы, я, мой брат и сестры, получили образование. В этом я вижу заслугу Советской власти, потому что все смогли учиться и получить образование бесплатно. Поскольку мы жили бедно, у нас не было хорошей одежды, да и купить ее было негде. Я часто ходил в штанах, которые мне доставались после старшего брата, а на штанах уже были заплатки. До 10-го класса я ни разу не носил новый костюм. Но, тем не менее, мы все считали, что живем в счастливой стране. Вот такова была наша жизнь.

Школу-десятилетку я окончил в 1941 году, за 15 дней до начала войны. Мне тогда было 17 лет и в армию меня не взяли, зато послали рыть щели. Щели - это такие земляные канавы для укрытия людей от вражеских авиационных налетов. Когда диверсанты взорвали в Арзамасе электростанцию, то я работал на ее восстановлении.

В 1941-1942 годах фашисты далеко продвинулись на восток, и Арзамас вошел в прифронтовую зону. Когда немецкие самолеты летали бомбить город Горький (Нижний Новгород), то они пролетали над Арзамасом. В городе начинали выть сирены и объявлялась воздушная тревога. Помню случай, когда во время ночной тревоги мама вывела всех нас, своих детей, во двор и закричала: "Дети, все ко мне, умрем вместе".

Мой старший братаИлья еще до войны был призван в армию и успел в 1940 году поучаствовать в освобождении Литвы. В Арзамасе оставались мои родителя, сестра Рита, я и старшая сестра Лиля, которая с маленькой дочкой Танечкой эвакуировалась из Москвы. В сентябре 1942 года меня призвали в армию, и с тех пор в Арзамас я приезжал только к родителям и на лечение после фронтового ранения.

ОТ КУРСАНТА ДО СЕРЖАНТА

Начало военной службы

В армию меня призвали в сентябре 1942 года и отправили в Горьковское училище зенитной артиллерии. Так и выстроилась моя биография: сперва зенитчик и артиллерист, а затем, после войны, военный врач.

Учиться в этом училище пришлось мало, так как Горький бомбили каждую ночь, и мы стреляли из зенитных пушек "по площадям", то есть, стреляли, не видя куда летит пущенный нами снаряд. Это было что-то вроде заградительного огня. Вместо армейских казарм, жили мы непосредственно на огневых позициях, в землянках.

Горьковское училище я не закончил, как потом оказалось - к счастью. А не закончил я его по очень оригинальной причине. Мой отец работал закройщиком в сапожной артели. Через пять дней после моего прибытия в училище, когда я еще всего боялся, меня вдруг вызвали к командиру дивизиона майору Зайцеву. Майор для меня был так же далеко, как господь Бог. Зайцев был высокий, с усами, в петлицах носил две шпалы. Начал он издалека, откуда я, где живут родители? А когда я сказал, что отец работает в сапожной артели, он попросил сделать жене туфли. "Сейчас с обувью так трудно", - пояснил он.

А для себя командир дивизиона попросил хромовые сапоги. Я тогда написал отцу письмо и передал ему просьбу майора. Отец написал в ответ, что они шьют только армейские ботинки, и в артели даже кожи подходящей нет, но если мне надо, то он достанет, хотя это будет дорого. Через два месяца после этого разговора, когда мы уже выехали на огневые позиции, меня с батареи вызывают к телефону в штабную землянку. Звонит сам "тридцать восьмой". Вся батарея, как сказали бы теперь, "встала на уши". "Тридцать восьмой", а это был майор Зайцев, спросил , как насчет его просьбы? В свои 18 лет я еще не понял глубины его вопроса и ответил, что сейчас невозможно выполнить заказ, так как нет кожи, нет условий и очень дорого. Результат моего отказа сказался через месяц. Из училища на формирование воздушно-десантной дивизии отправляли в Ногинск, под Москву, всех курсантов старше 1924 года рождения. Таких в училище было несколько сотен человек. Среди них только я один был 1924 года, хотя все мои одногодки оставались в училище. Так майор Зайцев отомстил, мне за то, что ему не сшили дармовые сапоги.

А почему это было к счастью? А потому что весь выпуск зенитного училища, которое мне не дал закончить майор Зайцев, попал на фронт под Харьков, где вместе с другими нашими войсками был в 1943 году окружен и уничтожен. Я тоже чуть было не попал туда в составе пехоты Воронежского фронта, но по пути к Харькову 10 августа 1943 года я был ранен и отправлен в госпиталь. А дивизия наша "благополучно" попала в окружение.

Перед боем, в котором меня ранило, я вступил в партию, чтобы "умереть коммунистом", но партбилет не успел получить и на все мои запросы из госпиталя получал ответ, что дивизия погибла в окружении и документы не сохранились.

Вот что значит судьба - лотерея!

На Калининском фронте

После того, как меня из Зенитного училища отправили в Воздушно-десантные войска, мы прибыли в окрестности города Ногинска, под Москву.

Жили мы там в больших бараках в лесу, спали на двухъярусных нарах. Причем нары были сделаны не из досок, из мелких бревнышек. Постелью служил тюфяк набитый соломой, такая же была подушка, а накрываться мы могли тонким одеялом. Был январь 1943 года, стояли морозы, а солдатская шинелька одежда тоненькая. Я вначале носил под шинелью ватную безрукавку, которую мне дала тетя Ида в Горьком, но старшина её отобрал, сказав, что не положено. В Ногинске нас учили складывать парашюты и прыгать с вышки. Учились прыгать с вышки мы недолго, фронт требовал пушечное мясо. Поэтому парашютов мы так и не получили, с самолетов мы не попрыгали, а уже через месяц, в феврале 1943 года, нас всех оправили на Калининский фронт в качестве пехоты. Однако на фронт меня отправили в качестве наводчика 45-мм пушки.

В составе стрелкового батальона был противотанковый взвод: два орудия 45-мм на конной тяге. Эти орудия прозвали "Прощай Родина!" из-за высокой смертности личного состава, который стрелял из таких пушек. Мне позже, в августе 1943, на Курской дуге, довелось видеть раздавленную танком 45-мм пушку со всеми ее солдатами: четырьмя или пятью человеками...Хотя на фронт мы отправлялись пехотинцами, но, зато, с голубыми петлицами. Эшелоном нас довезли до какой-то станции в Калининской области, а дальше мы шли пешком несколько дней, так как машин не было, да и дорог тоже не было.

Шли мы не строем или колонной, а так, каждый сам по себе. Ночевали в лесу в снегу, поскольку все деревни были сожжены и на пожарищах торчали только печные трубы.

Оказалось, что в снежном сугробе можно спать. Одеты мы были тепло: валенки, ватные брюки, телогрейки под шинелью, рукавицы меховые, и, главное, плащ-накидка, завернувшись в которую можно было не замерзнуть даже в сугробе.

Питались мы тогда сухим пайком, в основном это был суп-пюре гороховый, который сами варили на костре в котелке. Потом нам, бойцам противотанкового взвода, выдали пушку 45-мм, но лошадь не дали. Потому дальше мы двигались, толкая пушку своими силами. Это было нелегко делать на бездорожье. В довершении всего, колесо нашей пушки задел какой-то танк, и колесо стало яйцеобразным. И мы двигались зигзагом, мотаясь из стороны в сторону. Наши стрелковые роты ушли на передовую, а мы, безлошадные, остались сзади в лесу, в паре километров от передовой.

Это происходило около городов Торжок и Адреанаполь. Недалеко была река Ловать, которая с наступлением весны очень разлилась и стала бурной. Одна страшная картина всплывает в моей памяти. Река размыла крутой берег, а на высоком берегу была братская могила, берег осыпался, могила обнажилась и река стала вымывать трупы, которые поплыли по бурной реке. Когда начали таять снега, нам перестали доставлять продукты, так как дорог не было, машины до нас не могли доехать, поскольку застревали по пути в болотах. И у нас начался жуткий голод. Самый настоящий. Иногда нам давали половину котелка пшенного супа на четверых, а иногда ничего не давали. У нас в отделении был татарин Хабибуллин. Он стал срезать мясо с убитых лошадей, которые лежали под снегом, и мы варили на костре в котелках конину, но это было нечасто, так как уже растаял снег и трупы лошадей стали несъедобными. Если нам выдавали сухари, я выменивал их на табак, который нам тоже выдавали, поскольку мы были гвардейцами. Машины с продуктами застревали по дороге в наш лес, но одна все-таки дошла до передовой. Мы надеялись, что в ней привезли продукты, а в ней оказались гвардейские значки, которые нам, голодным бойцам Красной Армии торжественно вручили. Этот значок у меня хранится до сих пор. Так я стал гвардейцем. В другой раз машина с сухарями застряла в болоте и за ними послали солдат, тогда ещё они назывались красноармейцами. Солдаты шли почти по пояс в воде и принесли мешки с сухарями. Когда их стали распределять, то на каждого человека не хватало даже одного сухаря. Тогда старшина раскрошил сухари и стал делить сухарную крошку - по две ложки на человека. Эту крошку мы тут же отправляли в рот.

Немцы обстреливали наши позиции на болотах из минометов. А там, в болотах , и окопы как следует не выкопать, тем более, что это было зимой. В полку было много узбеков, хотя в нашем подразделении кроме русских, татар и евреев других национальностей не было: какая - никакая, а элита, 45-мм артиллерия.

Хотя в нашем взводе и была пушка, но лошадей не было, что позволило нам быть на не самой передовой. Однако и у нас люди гибли, если начинался минометный обстрел.

Однажды во время такого обстрела немецкая мина упала и ранила узбека. Я этого момента не видел, но услышал, как он начал кричать. Другие узбеки сбежались к раненому и стали кричать "Алла! Алла!". В это время по этому месту ударила вторая мина и побила собравшихся солдат.

Спали мы в шалашах, которые сами соорудили из еловых ветвей, грелись у костров, поэтому почти у всех были прожжены валенки, ватные штаны и шапки. В этом лесу на нас напали вши. У нас вшей было множество, и по одной их нельзя было уничтожить. Мы вытряхивали рубашки над костром и вши с треском сгорали, а многие потом и рубашку выбрасывали в костер. Три месяца у нас ни бани у нас не было, ни смены белья.

Половодье, которое и стало причиной голода, началось в марте 1943 года. Примерно в десяти километрах от передовой, в тылу был огромный армейский продовольственный склад. Прямо в лесу, на земле лежали мешки с сухарями, крупами, комбижиром, пищевыми концентратами. Когда обильные снега начали таять, вода в лесу стала подыматься и заливать продукты. И наш взвод пешком по грязи оправили на этот склад переносить мешки с продуктами на более высокие места. Сейчас я с трудом представляю, что с нами тогда произошло. Мы столько голодали, а тут горы сухарей, комбижира, других продуктов. В первый день мы, перенося мешки с сухарями, рвали их и набивали карманы сухарями. Сухари мазали их комбижиром (было такое сало "Лярд", говорят, что его делали из нефти) и всё время жевали. Запивали сухари холодной водой из заброшенного колодца, в котором, как оказалось, плавал труп немецкого солдата. К ночи у всех начался понос. Мы на складе работали дней 10, потом нас отправили в тыл до железной дороги. Наша дивизия понесла большие потери и дивизию отправили на формирование в тыл. До железной дороги мы шли пешком несколько суток. Ночевали в лесу или в разбитых деревнях. Был апрель, болота растаяли и кое-где были построены щитоколейные дороги из досок, уложенных на бревна. И мы шли по этим доскам трое суток. Один раз, по пути к железной дороге, мы ночевали в разбитой деревне, где из сохранившегося дома был организован обогревательный пункт. В доме топилась печка, было тепло. Туда набились солдаты и спали прямо на полу. Но нам грязным и вшивым это не подходило, так как в тепле вши ползали по телу и мы начинали чесаться. Многие, в том числе и я, вышли во двор и там легли по привычке спать. А было мне тогда восемнадцать с половиной лет. Сейчас это даже трудно представить. Позднее, в июне-июле 1943 года, когда началось наше наступление, то в брошенных немцами окопах и блиндажах мы видели топчаны с перинами, ранцы с хлебом (!), который мы не видели несколько месяцев, причем хлеб у них был в упаковке и не черствый, видели шоколад, кофе и шнапс. Но больше всего, кроме перин и хлеба, нас поразило шелковое белье. По-видимому, в шелковом белье вши не заводятся.

На пути, по которому мы шли к железной дороге, был организован обмывочно-дезинфекционный пункт, где мы помылись, свою одежду "прожарили" в камере, и, кажется, нам выдали тогда чистые рубашки и кальсоны. Баня был оригинальная.

В лесу стояла большая палатка, в которой находилась раскаленная докрасна печка, сделанная из металлической бочки. А рядом стояла установка ДДК (дезинфекционно-душевая камера), которая давала горячую воду для мытья. Здесь же были и были дезинфекционные камеры. В палатке было тепло, на полу лежала солома, а поскольку под ней был снег, который от тепла растаял, то мы стояли по щиколотку в воде.

Когда мы добрались до железной дороги, началась погрузка в эшелоны. Дивизия наша сумела разместиться в одном эшелоне, хотя раньше их было три. Столько людей дивизия потеряла при попытке прорвать немецкую оборону.

Не все солдаты стремились снова попасть на фронт. В нашем полку солдат, или, как в то время говорили - красноармеец, будучи на посту учинил себе самострел, чтобы не попасть на фронт. Он отстрелил себе пальцы на руке, решив, что лучше трибунал и тюрьма, чем гибель на фронте. Но он, как я сейчас думаю, он был психически нездоров.

Мы же вновь ехали на войну, и у нас не было другого желания, кроме победы над врагом. Откуда-то появилась наша 45-мм пушечка. Её погрузили на открытую платформу, а поскольку я был наводчик, то должен был находиться около нее. Было уже тепло, наступил май, так что на платформе я не замерзал. Но во время погрузке я снял автомат ППШ и положил на землю, а кто-то его украл. Номер этого автомата был записан в красноармейской книжке, которая до сих пор хранится у меня. Я тогда получил нагоняй от командира взвода и приказ: "Где хочешь, но чтобы автомат у тебя был!".

На нашей платформе рядом с пушкой, для прикрытия эшелона от вражеской авиации расположили зенитный пулемет. И вот ночью я увидел, что весь пулеметный расчет спит, а автомат одного из бойцов расчета висит на пулемете и раскачивается на ходу поезда. Я снял чужой автомат, разобрал его на детали и спрятал в зарядный ящик пушки, под снаряды. Это называлось солдатской находчивостью. Утром у пулеметчиков был шум. Мой командир догадался и тихо сказал мне: "Молодец!". С этим автоматом я потом был ранен и сдал его в полковом медпункте чужого полка, куда без оружия чужих бойцов не принимали...В это время как раз ввели погоны, мне присвоили звание младшего сержанта и я получал погоны полевые с голубым кантом (воздушно-десантные войска!), на которые поперек нашил две красные сержантские лычки.

А везли нас, оказывается, в Курскую область, на Курскую дугу.

Курская дуга

Когда мы прибыли в Курскую область, на фронте шла позиционная война.

Ни одна из сторон не наступала. Наши войска еще только готовились наступать и войска двигались к боевым позициям множеством потоков. Во время движения боевых частей часто раздавалась команда "воздух", и тогда все разбегались и ложились на землю. От самолетов было нелегко прятаться, потому что Курская область - это степи, и только кое-где на холмах росли деревья, тогда это называлось лесостепь. Иногда в небе появлялись наши самолеты, и мы наблюдали воздушные бои советских летчиков с немецкими.

Движение войск происходило сплошным потоком. Однажды мы, пехотинцы, ожидали очереди на переправу через мост. Там были такие давки, такие пробки! Машины были, в основном, полуторки - ГАЗ АА. У меня потом, в 1945 году, была такая полуторка, вся разбитая, скорости выскакивали, и водитель, вечно пьяный пожилой солдат, придумал ставить деревянную рогульку под рычаг скоростей, чтобы тот не выскакивал. А погиб мой водитель в самом конце войны, около Берлина, когда чистил картошку на полевой кухне, и их обстрелял самолет.

Так вот, такая же полуторка застряла на этом мосту, образовалась пробка и тогда застрявшую машину просто столкнули в реку. В это время я там видел Жукова. Маршал стоял на пригорке в кожаной куртке и, по видимому, ругал тех, кто к нему подбегал. Командиры, получившие жуковский нагоняй, от него отбегали пулей. Подобный эпизод был потом показан в фильме (кажется, фильм назывался "Освобождение"), но это все было правдой. Мы тогда до ночи стояли у переправы, на опушке рощи. Было лето сорок третьего года, ночи уже были теплыми. Ночью мы куда-то пошли и к утру заняли позиции, где и отрыли укрытие для пушки. Однако в нашем тылу, в овраге, оставалась лошадь с передней частью орудия и ездовой. Я думаю, что это была вторая линия обороны, так как немцы непосредственно в нас не стреляли, но только их самолеты господствовали в воздухе. Стояли мы так долго. Была хорошая погода, пели соловьи (курские!). Только кормили нас почему-то плохо: утром и вечером пшенная каша, днем пшенный суп. Изжогу от этой пищи помню до сих пор. В этой местности было очень много ежей. И наш татарин Хабибуллин предложил съесть ежа. В костер положил свернутого ежа. Когда сгорели колючки, он его вытащил, почистил и оказалось, что еж похож на свинку. Когда сварили тушку в котелке, то вкус у ежа очень напоминал на свинину. Но это было лишь один раз.

Была у нас в батальоне женщина. Санинструктор, старшина медицинской службы. Блядь - ужасная! Между прочим, моя землячка, из Арзамаса. Она обходила расположение батальона и с кем-нибудь ложилась среди бела дня. Особенно любил её посещения наш старший сержант - помощник командира взвода. Они уходили не очень далеко от нашей батареи и пристраивались за бугорок. А, поскольку высоких бугорков в Курской области не было, то сапоги старшего сержанта виднелись из-за маленького бугорка.

И был у нас солдат, еврей по фамилии Львович. Такой смешной, носатый, всегда ходил ступнями наружу. В один из таких дней, когда старший сержант прилег с санинструктором за бугорок, командир взвода, младший лейтенант, приказал:

- Львович! Позовите старшего сержанта!

Львович мнется, а младший лейтенант строго ему говорит:

- Выполняйте приказание!

И вот Львович подошел к бугорку, за которым старший сержант лежал на санинструкторе и, отвернув голову, стал дергать за сапог старшего сержанта и говорить:

- Товарищ гвардии старший сержант, Вас товарищ гвардии младший лейтенант вызывают!

Старший сержант отталкивает его руку сапогом и продолжал своё дело. Мы все хохочем, так как это было близко, всё нам было видно и слышно.

Львович вскоре вернулся и доложил:

- Товарищ гвардии младший лейтенант! Ваше приказание выполнено.

В середине июля 1943 года началось наступление наших войск.

Мы шли пешком, ночью, по ужасному бездорожью. Наши ноги и колеса пушки вязли в жирном черноземе. Наконец мы заняли позиции на высотке. На расстоянии около километра - сплошь немецкие окопы. Сзади лес, куда подъехали и начали разворачиваться "Катюши". Все кричат: "Бежим отсюда", так как после залпа "Катюш" немцы начинали яростно обстреливать место, где были "Катюши".

Так оно и было. Потом на этой высотке каждый отрыл себе индивидуальный окопчик. Этот день я хорошо помню, потому что в небе появилось сразу 22 немецких самолета бомбардировщика "Хенкель". Они были большие, двухмоторные и гудели как жуки. Когда они пролетали над немецкими окопами, там одновременно взлетело 20-30 штук светящихся ракет. Так немцы обозначили свой передний край.

Бомбардировщики, пролетев над немецкими позициями, сразу начали снижаться и нас посыпались бомбы. Кругом грохочут взрывы, летят комья земли. Я вжался в свой окопчик настолько, насколько смог. И вдруг в спину мне удар. Я думал - всё! Прошло несколько секунд, но я живой. Осторожно выглядываю из своего окопа, а из соседнего скалит зубы грязная морда моего соседа. Оказывается, он шутил и бросил в меня ком земли. Смешно было потом. В этот же день, через несколько часов (или минут), я первый раз увидел в деле советскую авиацию, когда она наносила массированный удар.

Вначале появились краснозвездные штурмовики ИЛ-2 (их было много - пятнадцать или двадцать) и они начали обрабатывать передний край немцев, которые полчаса назад так аккуратно обозначили ракетами свой передний край.

Мы все вылезли из окопов, стояли в полный рост и кричали "Ура!". Потом началось наше наступление. Мы шли во второй цепи наступления. Там я видел знаменитый немецкий пикирующий бомбардировщик Юнкерс-88. Самолет спикировал на танк, и его бомба попала прямо в танк, после чего танк раскололся как орех. Большой кусок брони танка, размером, примерно, два на полтора метра воткнулся в землю ребром и остался там торчать. При этом он рассек пополам лежащего на земле солдата, видимо из нового пополнения, так как он был в новенькой гимнастерке и в кирзовых сапогах (мы то были в ботинках с обмотками). Потом у нас были ночные марши, один из которых кончился для меня ранением.

Ранение

Ранило меня около деревни Казачья Лопань , недалеко от Харькова, 10 августа 1943 года.

Все это произошло уже после Курской битвы, когда мы, прорвав немецкий фронт, победоносно шли пешком по украинской грязи прямо в западню к фрицам. Потом, когда меня ранило, под Харьковом была кровавая баня, о которой можно рассказывать, только приняв сто грамм. Так что рассказ этот будет в другой раз.

Мы шли ночью (южная ночь - тёмная) по проселочной дороге и вдруг с двух сторон по нам начали стрелять пулеметы. Оказывается, немцы врыли в землю два подбитых танка по обе стороны дороги и одновременно, с двух сторон, открыли огонь по колонне.

Я был в орудийном расчете 45мм-пушки, у неё щит, примерно, полтора метра. Мы залегли позади пушки, к нам подползали другие солдаты. Там мы защищались от вражеского огня.

К утру мы отошли на опушку березовой рощи, развернули там орудие, отрыли окоп по всем правилам, то есть отрыли один для орудия и два боковых окопа, один для снарядов, второй - для укрытия солдат. Ездовой с лошадью и передок находился сзади нас, в овраге. Вдруг из-за холмика, со стороны немцев появился танк, который открыл по нам огонь. Мы в ответ начали стрелять по нему из пушки. Но пушечка маленькая, 45 мм - это маленький снаряд. Но я же наводчик! Сделал два выстрела из пушки и попал в гусеницу. Тогда танк стал боком отходить за холмик. Сержант оттолкнул меня от пушки и тоже выстрелил ему вдогонку. Эта стрельба оказалась последней для нас.

Немцы засекли нашу пушку и стали стрелять из минометов. Одна мина попала в ящики со снарядами и всех нас вывела из строя. Командир взвода упал с расколотым пополам черепом. Я получил удар по ноге и спине, перевернулся в воздухе и ударился грудью о березу. У сержанта перебило руку. Остальные, наверное, погибли. Остались в живых двое раненых - я и сержант. Кроме того, был еще ездовой с лошадью в овраге.

Осколок ударил меня в правую ногу выше лодыжки, но на счастье обмотка сползла и осколок пробил все витки обмотки, что ослабило его удар, но когда я его взял в руку он был горячий. И вокруг раны на ноге был пузырь от ожога. Болела спина и гимнастерка была в крови. Но я был на ногах, хотя очень болела грудь от удара об дерево. У сержанта была перебита рука, мы ему завязали рану перевязочным пакетом, подобрали свои автоматы ППШ и поковыляли вниз в овраг.

В овраге нас встретил заплаканный ездовой. Недалеко стояла полевая кухня нашего батальона. Первый раз за всё время повар сварил для нас рисовую кашу с колбасой из американских больших банок. Повар тоже плакал: "Кормить некого".

Поев каши, мы пошли искать полковой медпункт. К деревьям были прибиты указки: куда идти в ПМП (полковой медицинский пункт). На пути нам попался медпункт другого полка, но поскольку мы были с оружием, то нас туда приняли. Причем объяснили, что "чужих" раненых без оружия они не принимают. Там нам перевязали раны и отправили на ДМП (дивизионный медицинский пункт - медсанбат). Точно не помню как мы туда добрались, но мне кажется, что мы дошли до медсанбата пешком, так как машин там не было, пройдя, приблизительно, два километра.

ДМП представлял собой ужасную картину. На открытой местности с редкими кустиками стояло несколько больших палаток. Вокруг них лежали сотни раненых. В небе кружили немецкие самолеты. Раненые стонали, кричали, а некоторые уже молчали. Потом, когда я учился в ВМА , я узнал, что Пирогов, основатель военно-полевой хирургии, писал, что оказывать помощь в первую очередь необходимо не тем, кто громко стонет, а тем, кто молчит, то есть более тяжёлым раненым. Но я был на ногах и поэтому ждал очереди довольно долго. Когда я вошёл в палатку, врачи в окровавленных халатах обрабатывали большую рваную рану на ягодице раненого и говорили солдату, лежащему на столе, что он, наверное, удирал, раз его ранило в зад.

Осмотрев меня, хирург написал на "карточке передового района" слово "эвако". Поскольку кроме ранения ноги, у меня была небольшая рана под правой лопаткой, то они решили, что у меня проникающее ранение грудной клетки - а это серьезно, и поэтому отправили в тыл. Как потом оказалось, ранивший меня осколок остановился около ребра, где он и находится до сих пор. Даже потом, в госпитале, врачи не обнаружили этот осколок и у меня в справке о ранении было написано "касательное ранение правой половины грудной клетки". Но благодаря этой ошибке врачей я был с фронта оправлен в тыл и, поэтому, остался жив. Из медсанбата нас грузовиками отправляли в эвакогоспиталь в город Старый Оскол. В кузове грузовика лежали трое лежачих раненых, а у бортов на корточках сидели ходячие и я, в том числе. По пути нас обстреливали немецкие самолеты и мы останавливались в деревне. В Старом Осколе я был 2 дня, затем нас погрузили в товарные вагоны и мы доехали до станции Мичуринск, где было много госпиталей, потому, что в Мичуринске располагалась госпитальная база фронта. Там нам раздали на руки документы и приказали садиться в грузовики, которые развезут раненых по госпиталям. Здесь я совершил поступок, о котором позже старался никому не рассказывать. Еще в вагоне я познакомился с тремя солдатами из Арзамаса. Один из них подговорил нас не садиться в машину, которая должна будет везти раненых, а, получив на руки документы, сбежать в Арзамас, где тоже были госпитали. Мы так и поступили и, нырнув под вагоны, нашли товарняк, который шёл в сторону Арзамаса. Мы проехали два дня и две ночи на платформах и на вторую ночь прибыли на узловую станцию Арзамас II (была ещё не узловая станция , Арзамас-1). Пройдя через весь город, поскольку наш дом находился на противоположной стороне города, я подошёл к дому № 39 по улице Володарского. Я принялся стучать в окно и калитку. Дело было в августе, окно во двор было открыто. И я кричу:- "Мама, папа!". Мама проснулась, и я слышу, что она будит отца: - "Файтл, Милик гекумен!" . Отец ей говорит: - "Ду бист гор Мишуге геворден" .

Я кричу: - "Папа, это я, Милик". Папа выскочил в окно и открыл калитку.

Надо признаться, что я несколько месяцев не писал домой - дурак был, наверное, поэтому потом у мамы была гипертония и инфаркт. Хотя у нас не было ни бумаги, ни карандаша, но, самое главное, не было ума, чтобы думать о родных. Никто тогда не писал писем. Я ни разу не видел, чтобы кто-нибудь в тех условиях писал письмо.

Три дня (или больше?) я был дома, навестил знакомых. Ребята все были на фронте.

А потом пошёл в эвакоприёмник. Это две комнаты, где сидели врач и сестра. Я сказал, что отстал от санитарного поезда, он меня обругал и, конечно, не поверил, но документы были в порядке и меня направили в госпиталь, который находился в школе, где я учился. В госпитале я пробыл 1,5 месяца. А потом, уже навсегда, уехал из Арзамаса.

Опять курсант

Пока я лежал в госпитале, о моей дальнейшей судьбе позаботился мой старший брат Илья.

Илья был офицером и преподавал во Втором ленинградском артиллерийском училище. Он узнал, что есть приказ, в соответствии с которым тех, кто некогда учился в военном училище и, не окончив училища, был направлен на фронт, возвращали в училище для продолжения учебы. Офицеров в нашей армии в 1943 году катастрофически не хватало.

Илья сумел выслать в госпиталь запрос на меня и я, закончив лечение, поехал в Белорецк для продолжения учебы во Втором ленинградском артиллерийском училище. Если бы не запрос, организованный братом, то меня должны были бы направить в Горьковское училище зенитной артиллерии. 2-е ЛАУ (так называлось Ленинградское артиллерийское училище) было эвакуировано в город Белорецк Башкирской АССР, который находится в Уральских горах. Городок полностью окружён горами и зимой весь занесён снегом.

В училище я прибыл в октябре 1943, когда занятия продолжались уже больше двух месяцев, поэтому мне пришлось догонять других курсантов и осваивать довольно сложный курс теории стрельбы, топографии и других предметов. На это мне выделили две недели, после чего устроили публичный экзамен, который я сдавал перед всей группой, а, точнее, взводом численностью 20-25 человек. По всему пройденному курсу мне задавал вопросы лейтенант Морозов. Теперь я удивляюсь, как я это выучил и перед всеми чётко и правильно отвечал. Правда, мне это было интересно. Кроме того, со мной занимался мой брат Илья, который преподавал в этом училище теорию стрельбы. Вскоре я стал сержантом, командиром отделения, а потом меня назначили помощником командира взвода и я стал старшим сержантом. Летом 1944 года, после снятия блокады, училище возвратилось в Ленинград. Из Белорецка в Ленинград мы ехали эшелонами несколько суток. И вдруг я вижу, что наш поезд едет по дороге в Арзамас, а это мой родной город, причем эшелон долго стоял на узловой станции Арзамас-2, через которую все поезда идут на восток и обратно. Никто не знал, сколько времени простоит эшелон. Но я, рискуя отстать, побежал повидать родителей, а это довольно далеко. Прибежал я домой, а дом закрыт. Соседи сказали, что родители сейчас на рынке наши продают вещи, так как они собрались уехать из Арзамаса в Москву. Я побежал на рынок, благо, что рынок был по пути на железнодорожную станцию, и, действительно, нашёл там своих родителей, которые продавали вещи, разложив их на земле. Помню, что большое зеркало в старинной раме стояло прислонённое у стены. Повидав своих родителей, я побежал на станцию и застал наш эшелон на месте, после чего мы еще два или три часа ждали его отправки.

В Ленинграде наше училище заняло своё старое место на ул. Воинова и там я проучился до самого выпуска из училища, то есть до 1 января 1945 года.

В училище каждое утро в 6 утра нас заставляли бегать на физическую зарядку. В сапогах, брюках и нижней нательной рубашке мы бегали по Воинова до Литейного моста, затем по Пироговской набережной. Каждый раз мы встречали у Литейного моста худенького старичка, который шёл с Литейного проспекта по набережной, а затем возвращался по противоположной набережной в сторону Финляндского вокзала. Старичок был в форме генерал-лейтенанта медицинской службы. Он был в шинели с генеральскими погонами и когда ветер поднимал полу шинели, то была видна красная подкладка генеральской шинели. Мы посмеивались над этим старичком, который каждое утро совершал такие большие прогулки. Оказалось, что это профессор Воячек , заведующий кафедрой "Ухо-горло-нос" в Медицинской Академии. Как я мог предположить, что через 5-6 лет, поступив в Военно-Медицинскую Академию, я буду слушать его лекции.

Когда я учился в училище, то в 1944 году я попал в сложную ситуацию. Во взводе, где я был помощником командира, учился курсант Карл Голубев. Отец Карла был генерал-лейтенант, заместитель командующего Ленинградским фронтом . Карл был распущенный малый, хотя и добродушный, но дерзил начальству и нарушал дисциплину. А я был старший сержант, и поэтому мне казалось, что все мои приказания подчиненные должны выполнять. Когда мы были в Белорецке, то так и было. Я Голубеву за проступки назначал взыскания, например, мог ему приказать помыть ночью полы в казарме или дать другие наряды на службу, но ситуация изменилась, когда мы приехали в Ленинград.

В Ленинграде Голубев стал получать увольнения каждый выходной. Однажды за неподчинение командиру я решил лишить его увольнений сроком на две недели. А по уставу я имел на это право и никто не мог отменить наложенное мною взыскание.

И вот мама Карла Голубева, генеральша, узнала от сыночка, что он в этот выходной не придёт домой. Она возмутилась, что какой-то сержант не пускает её сына (сына генерала!) в увольнение и позвонила в училище генералу - заместителю начальника училища, чтобы он принял меры. Генерал этот вызвал полковника Ведомана, командира нашего дивизиона. Но полковник уставы знал, и знал то, что у него нет права отменить моё наказание. Полковник тогда не вызвал меня в кабинет, а позвал меня на плац и мы с ним ходили туда и обратно и разговаривали. Он просил меня подумать, нельзя ли отменить мое приказание, так как он в неловком положении, поскольку жена заместителя командующего просила нашего генерала, а генерал просил его - полковника.

Но я, старший сержант, так и не уступил. Полковник меня похвалил за принципиальность и отстаивание своего авторитета, а Голубев две недели не ходил домой. Когда об этом узнал его отец, генерал-лейтенант, он вообще запретил сыну приходить домой. Вот такая история. Но после окончания училища мы все поехали на фронт, а Голубев остался в Ленинграде, в артиллерийском училище на Литейном. Тогда он был вроде лаборанта, готовил наглядные пособия для занятий. Мы были на фронте, некоторые погибли, некоторые получили ордена, а он все был там, возле мамы. Когда я уже учился в медицинской академии на пятом курсе, через восемь лет, в 1952 году, когда я еще был старшим лейтенантом, то случайно встретил Карла Голубева на Литейном.

Голубев уже был майором, на груди у него красовались орденские планки. Вот такая история. Sic tranzit gloria mundi .

АРТИЛЛЕРИСТ

Младший лейтенант

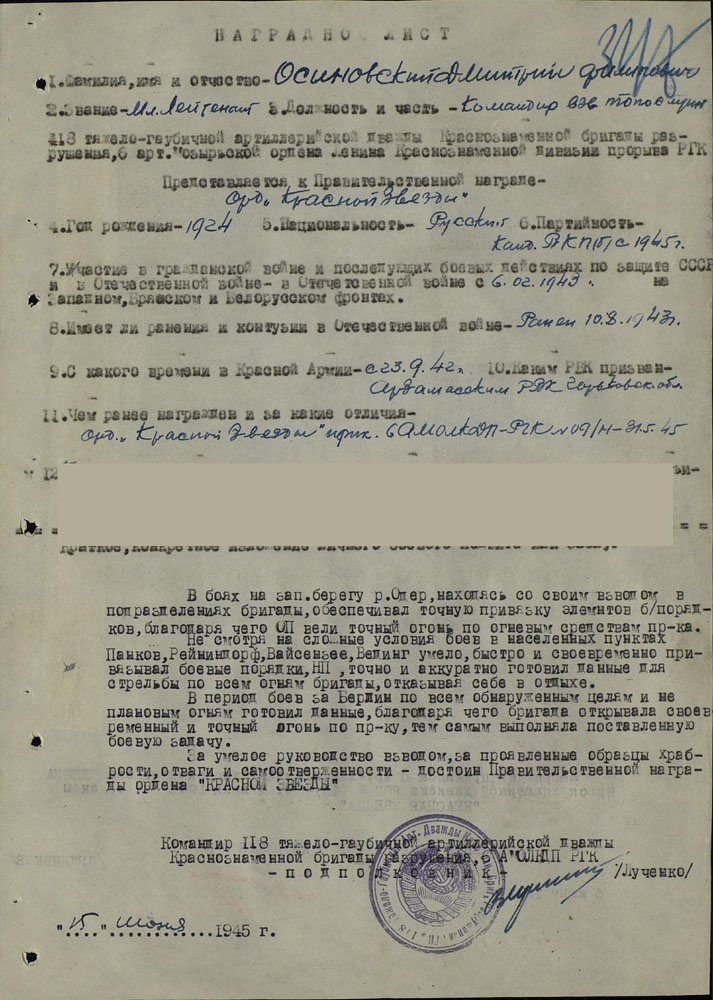

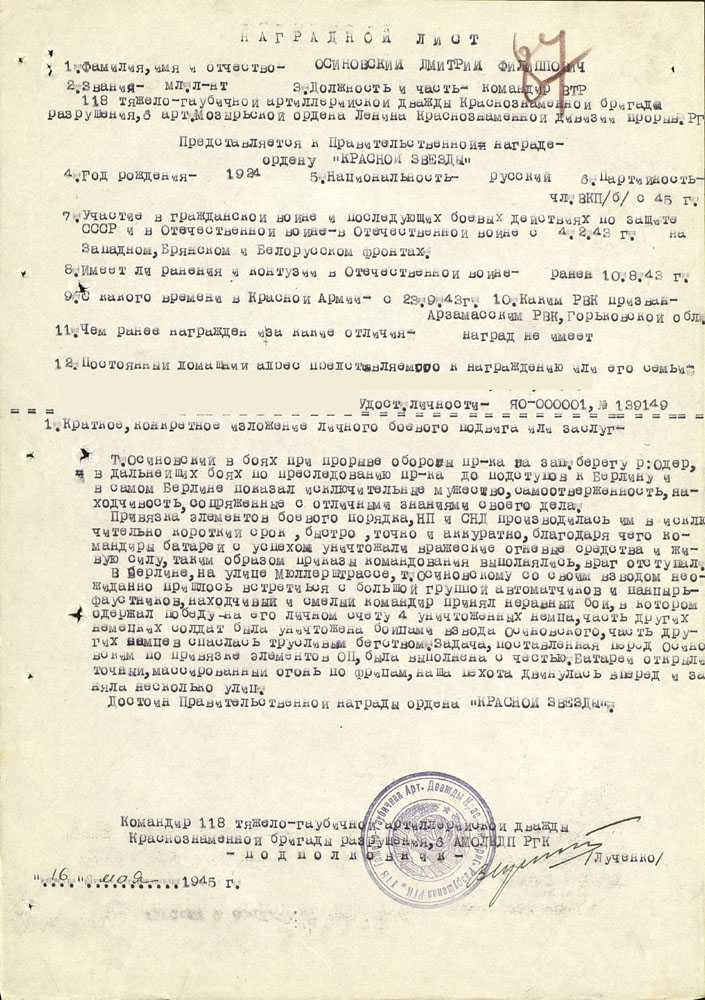

Окончив училище 1 января 1945 года, я получил одну звездочку на погон, стал младшим лейтенантом и поехал на фронт.

Кстати, одну звездочку я носил почти три года, а, может быть, и больше. Я в конце войны имел два ордена Красной Звезды, а на погонах по прежнему красовалась одна звездочка. Только в 1948 году мне присвоили звание лейтенанта, но этот приказ был прислан из той дивизии, из которой я уехал в 1947 году учиться в Академию.

Тогда же, по выпуску из училища, я был направлен на 1-й Белорусский фронт и в первых числах января 1945 года прибыл в свою "118 тяжело-гаубичную артиллерийскую бригаду 6-й артиллерийской дивизии прорыва РГК", которую я догнал в Польше.

Фронт наступал и войска все время перемещались на запад.

Мы - я и мой товарищ Дзюба, добирались до бригады на попутных грузовиках. Была зима и стояли морозы. Помню, что из Бреста мы доехали до города Бяла- Подляска и там я, представившись командованию, получил должность - командир взвода управления. У нас в артиллерийской бригаде на вооружении были 152-мм гаубицы-пушки, но возили их трактора с бензиновыми двигателями, на гусеницах и довольно скоростные. В результате, передвигались эти трактора с пушками не хуже грузовых автомобилей.

У меня же был грузовик ГАЗ-АА, полуторка. Машины была очень старая, с огромным количеством неисправностей. При машине был шофёр, старше меня в 2 раза, и солдат-радист. Шофёр при каждом удобном случае напивался. А таких случаев было много, так как в Польше почти в каждом населенном пункте был частный спиртзавод, на котором делали вино, ликёры и тому подобные напитки. Естественно, нашсолдат не мог пройти мимо. Помню, как в польском городе Иновроцлав встретили мы солдата, который нес брезентовое ведро (такие брезентовые ведра были при повозках, чтобы поить лошадей). Это ведро было наполнено красным вином. Этот солдат сказал нам, где есть винный подвал, в котором находится очень много бочек с вином. Мы спустились в этот подвал, там стояли огромные бочки, простреленные из автоматов, из отверстий хлестало вино, на полу вино доходило до лодыжек, и все черпали вино прямо с пола или шли по этому вину к бочкам и подставляли тару: ведра, котелки, фляжки. У нас были с собой котелки и мы тоже набрали вина, но далеко котелок не унесешь и поэтому пили вино прямо на улице, выйдя с мокрыми ногами из подвала.

Потом стрелковый корпус, которому была придана наша дивизия, наступал на Варшаву. Мы со своими тракторами вошли в пригород Варшавы Прагу, и тогда мы получили приказ о прекращении наступления, поскольку Варшава была уже взята нашими войсками (освобождена). Затем наши войска стремительно продвигались до самого Одера .

По дороге всюду попадались следы победоносного наступления Красной Армии. Позже, уже когда я был уже в Берлине, мне одна симпатичная немецкая б… (они все там б..) подарила мне фотографию с надписью "Zum anderken auf dem sigreichen formarsoh die russen" .

Следы наше наступления были, наверное, меньше чем в свое время следы от наступления немцев на Советский Союз, но тоже были впечатляющие. Помню, что после переезда через реку, которая была границей Германии, нас встретил плакат: "Вот она проклятая Германия!". А дальше нередко попадались трупы стариков, женщин и детей.

Я видел убитую старушку, у которой в половые органы был вставлен деревянный кол длиной метра полтора. Грабежи и насилие тогда считались обычным делом. На наших солдат действовала статья писателя Эренбурга в газете "Правда": "Кровь за кровь, смерть за смерть!". Немецкие жители в страхе бежали от наступающей Красной Армии, а те, кто не убежал, подверглись грабежам . Особенно ценным считалось в то время забрать часы. Была в ходу такая байка: "Советский солдат (хохол) входит к немке с автоматом и говорит: "Храу, гурви маешь? Чи-ни? А то як звиздну ".

Однажды ночью я получал задание: с двумя бойцами пойти на хутор (отдельно стоящий дом), чтобы охранять там немецкую семью: женщину и детей, так как она пожаловалась командованию, что её насилуют каждую ночь. Мы прибыли в этот дом и устроили засаду. За ночь мы задержали 12 солдат, которые хотели её изнасиловать. Когда рассвело, то она попросила отвести её в другую деревню, где жили её родственники. И мы её отвели, пройдя, кажется, километров пять - семь.

Когда наша дивизия приближалась к реке Одер, то нас направили на север, к городу Штеттин, где Одер впадает в Балтийское море. Там были упорные бои, и там очень плотно были расположены населенные пункты. Поэтому там было много немецкого населения.

А у нас в полку был один старший лейтенант, который при любой возможности под угрозой оружия насиловал немок. Он рассказал нам, что там, в пригороде Штеттина увидел девушку лет пятнадцати, вынул пистолет и сказал: "Ком (иди)!". Мать в неё вцепилась и закричала: "Найн, найн", но он тут же при матери её изнасиловал. Мать девушки держала ей голову и плакала. Однажды, около города Альтдамм, где мы уже занимали позиции, он вдруг исчез на несколько часов. Когда вернулся, я его спросил, где он был. Оказывается, три дня назад он изнасиловал женщину , а потом обнаружил, что заразился гонореей (триппер). Он разыскал велосипед, вернулся, нашел этот дом, эту женщину и застрелил её. Мы все возмутились, когда он это рассказал. Она ведь не виновата, что кто-то её заразил. Но он сказал: "Больше она никого не заразит".

Последние бои войны

Альтдамм - особый эпизод в моей жизни.

Это город напротив Штеттина, очень укрепленный и наши войска в окрестностях Альтдамма прочно застряли и несли большие потери.

Как я понял, нашему дивизиону (16 штук 152-мм гаубиц-пушек) дали приказ подавить огневые точки немцев. Там проходила железная дорога и была насыпь. Перед насыпью залегли наши войска, а за насыпью находились сплошные немецкие дома, среди них виднелась кирха. Разведка обнаружила, что в кирхе находятся наблюдатели, которые корректируют огонь своих орудий и минометов. Я, младший лейтенант, командир взвода управления, вместе с майором, командиром дивизиона, и солдатом-радистом залезли в дом около насыпи, оставив пушки в тылу в полной в боевой готовности. И майор приказал мне лезть на крышу, чтобы оттуда корректировать огонь нашего дивизиона. Я был так горд. Такая честь для младшего лейтенанта стрелять из 16 крупных орудий!

Майор же остался внизу в подвале. Я, будучи на крыше, подавал команды ему в подвал, а он по радио передавал их на батареи. На крыше было неуютно. Стоял апрель 1945 года, был сильный ветер с моря, а, самое главное, крыша обстреливалась. Кругом свистели пули, по крыше барабанили осколки. Я с биноклем стал наблюдать за кирхой и увидел там блеск стекол биноклей. Мне после артиллерийского училища впервые пришлось применять в бою свои знания теории стрельбы, за которые я в училище получил пятерку. Зная по карте координаты наших орудий, я определил прицел и азимут (направление), после чего крикнул майору первую команду на первый выстрел. Снаряд, выпущенный из одного орудия, разорвался позади кирхи. Тогда я дал другую команду, изменив угол стрельбы, то есть ее дальность. Второй снаряд разорвался перед кирхой. Вилка! Это то, чего артиллеристы всегда стремятся добиться при стрельбе. Третий выстрел должен быть ударить по середине и накрыть цель. Я крикнул майору: "Вилка!", - и определил новые данные для стрельбы. Он кричит мне: "Даю залп всем дивизионом". Дивизион - это 16 орудий, по 43 кг каждый снаряд! Раздался такой грохот, и кирха рухнула в обломках кирпичной пыли. Обстрел наших войск сразу прекратился, а я кубарем скатился с крыши. Майор сказал мне: "Молодец, … твою мать!". Вот такой боевой эпизод был в моей фронтовой жизни. Я за это получил орден Красной Звезды, а наш майор, сидя в подвале, - орден Красного Знамени.

Поскольку наша бригада, да и вся дивизия считались резервом главного командования, то нас перебросили на Одер около Кюстрина, в направлении на Берлин. Там войска готовились форсировать Одер и штурмовать Берлин.

Была середина апреля 1945 года. Меня к этому времени назначили командиром взвода топографической разведки. Это очень важная должность в тяжелой артиллерии, так как от точности определения координат батареи и координат цели зависит точность стрельбы.

А поскольку я в Альдамме, сидя на крыше без приборов, пользуясь только картой, сумел добиться точного поражения цели, то меня и назначили на эту ответственную должность.

Среди младших офицеров была такая иерархия: командир огневого взвода при пушках и тракторах; командир взвода управления - связь, приборы, выполнение распоряжений командира батареи. В батарее 2 огневых взвода: 4 орудия, 4 трактора, один грузовик.

В дивизионе - 4 батареи, то есть 16 орудий, 16 тракторов и так далее. Начальник разведки дивизиона - хотя и младший лейтенант, но уже интеллигенция, элита, хотя должность, всего лишь, капитанская. Кого попало на эту должность не ставили, так как для начальника разведки требовалось умение пользоваться картой, умение вести стрельбу и так далее. Я на этой должности, как ни странно, сменил фельдшера - старшего лейтенанта со множеством орденов и медалей. Однако этот фельдшер хорошо проявил себя на артиллерийской должности. Он был очень обижен, когда снова стал "лепилой" (так называли фельдшеров и санитаров, так как они лепили повязки на чирьи и другие повреждения). Но, по-видимому, кто-то потребовал, чтобы на этой должности был все же артиллерист, а не фельдшер. А я, хотя закончил артиллерийское училище только 3,5 месяца тому назад, по-видимому, сумел доказать, что я уже артиллерист.

К этому времени наши захватили узкий плацдарм - полтора-два километра на другом берегу Одера. Захвата плацдарма я не видел, так как прибыли мы туда на следующий день, когда уже был построен хлипкий мост. Около моста лежало множество трупов женщин немок в форме и с белыми повязками на рукаве с надписями: "За мужа, за сына, за отца". Конечно, все надписи были на немецком языке. Так Гитлер погнал женщин защищать Берлин. Плацдарм и весь мост простреливался. И бежать по нему (именно бежать, а не идти) разрешали только ночью.

Командовал тогда 1-м Белорусским фронтом Жуков, который приказал, чтобы не демаскировать плацдарм, то все работы производить ночью. А днем стрелять по каждому, кто появиться на плацдарме. Уже не помню, как тогда переправили наши пушки, ведь мост был очень хлипкий, но их переправили, вкопали в землю и хорошо замаскировали.

Я должен был дать точные координаты каждого орудия. Для этого надо было замерить расстояние от пушки до какого-либо места, которое есть на карте, кстати, там были и тригонометрические знаки - небольшие вышки, координаты которых были точно известны по карте. Но зря зачем лезть под пули и терять солдат при обстреле? Я сел на пенёк, взял бинокль и на глазок отметил место нахождения каждой пушки (всего их было 16). Затем относительно ориентиров на местности определил координаты каждой пушки и подал их в штаб. Но наступление готовили серьёзно и через пару дней из штаба фронта прислали взвод из дивизиона АИР - артиллерийской инструментальной разведки: лейтенанта и несколько солдат с металлическими лентами для измерения расстояний.

Они там ползали ночью, измеряли расстояния до ориентиров. У них там во время ползания погиб один солдат. Я, конечно, волновался, ожидая результатов проверки, но не очень сильно, поскольку в свои 20 лет был уверен в себе . Через некоторое время они дали заключение: координаты определены в пределах допустимых ошибок, самое большое расхождение было 60 метров, что для тяжелой артиллерии не считается ошибкой.

Потом, когда началось наступление, а у дивизиона были хорошие результаты стрельбы, то меня наградили орденом Красной Звезды - уже вторым, так как первый орден у меня был за Альтдамм. Правда, представили меня к ордену "Отечественной войны" второй степени, но пока всё оформлялось, война закончилась, и штаб фронта, который принимал решение о награждении, был расформирован, и писарь штаба сказал, что теперь "Отечественную войну" будут давать в Наркомате Обороны. "Давай я тебе переделаю наградной лист на Красную Звезду", (которой имел право награждать командир дивизии) - предложил мне писарь, и я согласился.

Берлин

Вспоминая штурм Берлина, я, в первую очередь, вспоминаю, как у меня болел зуб.

Наше наступление началось включением сразу многих сотен прожекторов, которые ослепили немцев. Но я этого не видел, да и не знал, когда это началось, поскольку время наступления хранилось в секрете. Поскольку у меня ужасно болел зуб, то я, подобрав брошенный велосипед, поехал искать медсанбат куда-то в тыл, километров за три - пять. Но до него я не доехал, так как патрули не пускали в тыл. У меня отобрали велосипед, тогда я вернулся и узнал про это знаменитое наступление с прожекторами. Узнал, что наши пушки стреляли хорошо, а я оправдал надежды начальства.

Во время этого наступления в нашей артиллерийской бригаде осталось два снаряда и не было больше подвоза, так что орудия большей частью остались в лесочках. А я, как начальник разведки дивизиона, находился при штабе стрелкового корпуса, имитируя артиллерийскую поддержку действия пехоты. Хотя с тех пор нашей бригадой не было сделано ни одной выстрела, но я всё время был впереди, "на лихом коне", то есть на разбитой полуторке, с радистом и шофером. Был такой эпизод, когда наши передовые части захватили населенный пункт и двинулись дальше. Рация, которую я возил с собою, это расстояние уже не брала и мы остались в захваченной деревне. Там находились старики, женщины и дети. Мы пили с ними кофе и мило разговаривали. Но тут подошла вторая волна наступления и прибывшие солдаты учинили разгром. Мужчин тут же расстреляли, женщин и детей заперли в сарай и начали грабить. На меня накричали, что я якшаюсь с фашистами. Вот такое у нас было наступление.

Второй эшелон фактически не воевал, но грабил и убивал безнаказанно.

В этот же период произошел такой эпизод. За Берлином много, как у нас говорят, перелесков, то есть лесочки там не густые. Ночью стрелковая часть, в которой я находился, получила приказ идти на выручку батальону (или полку), который попал окружение. У немцев уже не было сплошной линии фронта, а были отдельные группы, которые воевали "по обстановке". И вот один полк Красной Армии весь перепился и забрел куда-то, где кругом были немцы, которые их и обстреливали. Бедолаги по рации запросили помощь и нашей пехоте дали команду идти на выручку красноармейцам.

Дело было ночью и к утру мы наткнулись на наших красноармейцев без всякого боя с немцами. Они были настолько пьяные! Я видел их командира, майора, который заплетающимся языком рассказывал, как они заблудились и попали к немцам. Такой же случай был лично со мной, после Берлина, но о нём позже.

Итак, Берлин. 22 апреля 1945 года наша часть вошла в Берлин, в район Вайгензае, красивый и не разрушенный окраинный район. Обращала на себя внимание аккуратность домиков, чистота, всюду садики. После окраин советских городов это было очень удивительно. В центре Берлина всё было разрушено, улицы были завалены мусором, дома горели, а здесь, в пригороде, была мирная идиллия. Здесь мне встретились приветливые люди, а некоторые более чем приветливы. При всей моей скромности и отсутствии опыта общения с женщинами , я не устоял перед напористостью девушки по имени Урсула. Урсула подарила мне фотографию. На обороте своего фото Урсула написала "Zum anderken auf dem sigreichen formarsoh die russen" . Эта Урсула дала мне свой адрес и просила приезжать к ней. Через несколько месяцев после войны, я, будучи в Берлине, заехал к ней, но она стала рассказывать, что ходит в клуб к американцам и русским, но она проверяется и что она "nit krank" (не больная). Я, конечно же, испугался, попил кофе у неё и уехал, хотя она просила остаться: "Митья, ком!". Но зато я дал её адрес своему другу ещё по училищу Володе Дзюба, который был менее разборчив. И он у неё остался, а потом говорил мне: "Заеб..а меня твоя Урсула!"

Итак, Берлин! Я не помню, что я там делал, так как в бой не вступал, поскольку был придан штабу стрелкового корпуса, а там, в основном, отмечали грядущую победу.

Улицы города были объяты пламенем, то тут, то там попадались трупы. Был я у Рейхстага, но расписаться там уже было негде - всё было исписано до меня. Из подвалов выводили пленных, в основном подростков в немецкой форме, которая висела на них мешком. Однажды наш солдат принес мешок шоколада россыпью, высыпал на стол целую гору! Тут же нашлось вино. Так и жили. Берлин пал 2 мая, а мы были в Берлине до 5 мая. Мы стояли в каком-то мало разрушенном районе. У меня был комвзвода старшина Вахрушев, лет на 10 меня старше. Так он всё время ходил по квартирам - "отмечался".

И когда наша колонна машин уже построилась, чтобы отправляться дальше, то Вахрушева не могли найти. Мне указали дом, куда он пошёл. Я нашёл эту квартиру, позвонил, он мне сам открыл, пьяный, из носа кровь, но в гимнастерке без пояса. Я спросил: "Ты что тут делаешь?", он ответил: "Еб..сь!". Потом рассказал, что в роскошной квартире с огромной кроватью, зрелая дама вынула из тумбочки пачку фотографий, где она изображена в различных сексуальных позах и он выбирал какую позу сейчас надо. В то время для нашего советского воспитания это было ужасно. Я как 20-летний командир стал его стыдить, вроде того, что с покоренными народами нельзя так поступать. А он говорит, что она сама так хотела. Это был последний наш день в Берлине. Затем наша штабная колонна (пушки и трактора где-то отстали) двинулась на запад. За Берлином находилось много населенных пунктов, очень аккуратненьких, чистеньких, утопающих в зелени и цветах.

Я проехал один городок, где все улицы носили названия композиторов: Штраус, Вагнер, Чайковский и других. В то время уже не было сплошной линии фронта и можно было нарваться на группу немецких войск, оказывающих сопротивление. Тогда со мной произошел случай, который мог сломать мне всю жизнь. Ночью меня вызвал начальник штаба бригады, майор, фамилию которого я забыл, хотя думал, что не забуду никогда и буду проклинать его всю свою жизнь. Он сказал, что я поеду с ним на то место, куда я потом должен буду привести нашу колонну. Была темная ночь, мы ехали через немецкие населенные пункты и я дорогу не запомнил. Но он на карте показал точку, куда мы должны были приехать всей нашей колонной. Оказывается, что обстановка переменилась и это место, которое было обозначено на карте, захватили немцы. Он с командованием согласовал новую точку прибытия, но мне об этом мне не сказал. Когда майор уходил в штаб стрелкового корпуса согласовывать новое место прибытия нашего штаба, я сидел в машине и не знал, чего это он ходит и зачем. Помню, что около этого дома на тротуаре у стенки лежали трупы расстрелянных стариков- немцев. Была у некоторых наших "вояк" такая "милая привычка" - при захвате населенного пункта оставшихся немцев (в основном стариков) ставить к стенке и расстреливать. Причем это делали не передовые наши части, а именно второй эшелон, как их звали - "обозники". Так вот, я запомнил эти трупы у стенки: 8-10 человек. А что за город, как он называется - не знал. А мой умный начальник штаба ничего мне не сказал, а главное, что не показал это место на карте. Он там остался и приказал мне привести штабную колонну сюда. Я же был уверен, что это как раз то место, которое он мне показал на карте.

Вернувшись к утру в расположение нашего штаба, я построил колонну машин, среди которых была и штабная машина: крытый фургон, в котором находилось знамя части и секретная часть. Была еще машина политотдела во главе с начальником политотдела, подполковником. А я всего лишь младший лейтенант. И подполковник с пренебрежением относился ко мне. Всего было машин 8-10, я ехал впереди на легковой машине начальника штаба М-1 ("эмка"). Уже наступил рассвет, кругом встречались дома, изредка попадаются открытые участки шоссе длиною один - два километра. Это, по-видимому, было между населенными пунктами.

Я вел колонну в то место, которое на карте обозначил начальник штаба. Вдруг впереди послышалась стрельба. Я один поехал вперед, там залегли наши солдаты, и говорят мне: "Куда ты прёшь, там немцы". Я говорю, мы ночью там были на рекогносцировке. Он мне говорит, что немцы нажали и наши отступили. А куда дальше? Штаб бригады со знаменем стоит на обочине дороги, в зоне обстрела. Я поворачиваю назад, ставлю колонну во дворе какого-то дома и говорю подполковнику, что он остаётся за старшего, и до моего возвращения всем стоять на месте. Он даже скривился: младший лейтенант даёт приказание подполковнику! На эмке, в которой также сидела жена начальника штаба (вроде она была лейтенантом), я поехал рыскать по переулкам, городишкам. Мы попали под обстрел, вернулись, и вдруг я вижу: трупы у стены.

И там я нашёл майора, своего начальника штаба.

- "Где колонна?" - спросил он. Я сказал, что она ждёт в укрытии. Но когда я приехал туда, где оставались наши машины, там никого не было, ни единой машины. Я возвращаюсь обратно и вижу, что все машины уже на месте, но нет штабной машины со знаменем.

Майор мне говорит:- Если пропадёт знамя - тебе трибунал. И я поехал обратно, ездил, ездил, опять попал под обстрел, но не нашёл машину. И приготовился уже к аресту, как тут въезжаем во двор, где были наши и я вижу, что стоит наша машина со знаменем.

Я даже не сразу смог выйти из машины. Оказывается, колонна штабных машин, не дождавшись моего возвращения, по инициативе начальника политотдела, подполковника, (вроде он сказал: "поехали, что этот младший лейтенант знает!") уехала, чтобы самостоятельно найти место. В процессе розыска, штабная машина со знаменем отбилась и ехала отдельно. Я получил нагоняй от начальника штаба, который сказал:

- Ваше счастье, что они нашлись!

Мои попытки сказать, что он не указал мне место, на которое следовало прибыть, он оборвал, сказав, что я на этом месте был и всё видел.

Впрочем, отношение ко мне после этого случая не изменились. Я был в батарее управления командиром взвода топографической разведки, а это значит быть всегда на побегушках и выполнять различные приказания. Наша бригада по противнику огонь уже не вела, так как после взятия Берлина в бригаде осталось 2 снаряда, а других не подвезли. И мы только и делали, что двигались со штабом стрелкового корпуса, якобы для поддержания его действий огнём. Двигался в основном я, радист и шофёр на грузовой машине. Остальные где-то отстаивались, но я должен быть на связи, в зоне действия радиостанции АПК, которая трёт бока, так как она носилась на спине.

Когда наши вышли на Эльбу и встретились с американцами, я был при штабе стрелкового корпуса, который и вышел на Эльбу. Но встретиться с американцами мне не пришлось.

Немецкая деревня, где стоял штаб, и где я жил утопала в сирени.

Май. Я и солдаты мои жили в доме у немки, которая нас очень хорошо кормила, объяснила, что богачи и торговцы бежали, а остальные разобрали их запасы продуктов.

Там жила также русская девушка из числа тех, кого угнали в Германию. Она была очень довольна своей жизнью в Германии. Она работала работницей у немцев в этой деревне и говорила, что к ней хорошо относились. Интересно, как сложилась её судьба? Я не думаю, что ей было легко вернуться в СССР.

Победа!

Об окончании войны я узнал из плаката на стене.

Утром 9-го мая 1945 я, как всегда, пошёл в штаб, и вижу, что на стене висит огромный плакат: "Родина приветствует своих победителей!"

Я спрашиваю:

- В чём дело?

А мне сказали:

- Вчера была подписана капитуляция.

Я ещё несколько дней был при штабе стрелкового корпуса, а потом получил команду вернуться в свою часть, которая находилась тогда около Берлина. Но при этом мне сказали, чтобы я привёз свинью, так как надо отметить Победу: спирт есть, а закуски нет. Два моих солдата сказали, что в одном дворе видели хорошую свинью. Мы подъехали к дому, и я хозяйке сказал по-немецки, что нам нужна её свинья. Она без всякого возмущения сказала: "Битте, битте (пожалуйста)", помогла нам загнать свинью в кузов. Мы ей сказали "данке" и поехали в свою часть.

Как отмечали Победу, я плохо помню. Но зато помню, как вскоре отмечали день рождения командира нашей батареи управления, старшего лейтенанта Щебетенко.

Это было через несколько месяцев, когда мы уже были в городе Ратенов и жили в немецкой казарме, которая не чета нашей казарме. Комбат тогда заказал повару сделать брагу. Повар сделал всё в бочке, бочку закопали в землю, наверное, на месяц или два.

А потом на день рождения бочку открыли, и мы пили брагу, которая нам показалась квасом. Но я быстро отключился. Еще говорят, что я хотел выйти на улицу через балкон второго этажа и меня еле успели поймать.Но это было позже.

А пока, сразу после войны, мы жили в лесу в палатках. У нас сменился командир бригады, приехал полковник, который ещё в царской армии был поручиком. Он завёл такие порядки! Стал требовать соблюдения дисциплины, проводить построения и проверять внешний вид. А мы ходили в гимнастерках, носили брюки-галифе и сапоги, те самые, в которых еще недавно воевали. Но новый командир ежедневно стал устраивать смотры внешнего вида офицеров. Вот тогда он приказал всем носить подтяжки для лучшей заправки. Полковник жил в отдельной палатке, у него был повар и он захотел иметь кроме солдата - ординарца еще и адъютанта. И он выбрал меня в свои адъютанты.

Я должен был ходить за ним всюду, и все его замечания и указания вечером подавать ему в письменном виде. Он сидел в своем кабинете до двух часов ночи, а я должен был сидеть в приемной. Однажды он оставил на моём столе письмо для отправки, на конверте был указан адрес и я узнал, что его жена живёт в Москве, в одном доме с моей сестрой. Через несколько дней я написал письмо сестре Лиле и конверт с адресом оставил на столе. Результат был такой: через месяц или два, он отправил меня в Москву за своей женой. Хотя это была настоящая афера, так как ещё не разрешали гражданским лицам въезжать в Германию. К тому времени он меня от должности адъютанта уже освободил. Я думаю, что он прогнал меня за то, что я, однажды, проспав завтрак в офицерской столовой, пришёл к его повару, чтобы он меня покормил. А полковник это увидел и ему такое мое поведение не понравилось. К слову сказать, наша артиллерийская часть была бригадой и должность командира бригады была генеральская, то есть это была "вилка" - полковник/генерал. Вот он и приехал из Генерального штаба за генеральскими погонами. Говорят, что полковник даже пошил себе генеральский мундир. Но генерала не получил, хотя повадки его были генеральскими, причём я думаю, что еще с царских времён. Что с ним стало потом, я не знаю, так как через год нашу бригаду расформировали и слили с другой, а в 1947 году я поступил в академию, не артиллерийскую как я когда-то хотел, а в медицинскую, и уехал учиться в Ленинград. Так вот этот полковник и послал меня в Москву за своей женой.

Мне выдали документы на отпуск (или в командировку) сроком на 2 недели. Еще мне сделали документы на его жену, как будто она, служит в нашей части и следует вместе со мной в командировку. Все документы: проездные, командировочные и еще какой-то документ (не помню точно какой), надо было отмечать в комендатурах при выезде из Германии и при прибытии в Брест. И я ходил в комендатуру, отмечал оба документа, будто она едет со мной: в Берлине, в Бресте и в Москве. Когда я с женой полковника ехал обратно, то также везде отмечал оба документа, как будто мы с ней вместе возвращаемся.

В Бресте была пересадка на советский поезд, так как в Советском Союзе более широкая железнодорожная колея, нежели в Польше или Германии. И до сих пор колея в Европе более узкая, но только сейчас поезда уже не заменяют, а меняют у них колеса .

В Бресте на вокзале и в комендатуре было столпотворение, ведь только что кончилась война и тысячи людей ехали в Россию, причём поезда были ужасные, набитые до отказа, никаких расписаний не соблюдалось. Я ехал до Бреста двое или трое суток. А обратно до Бреста из Москвы мы ехали в купе! Жена полковника была простая пожилая дама 45-50 лет, а мне было всего 21 год. В Бресте нас ждала машина: грузовик, переделанный в фургон. В машине была спальня, постель, но приготовленная не для нас. Ребята в Бресте ждали меня 3 дня, так как точного расписания поездов не было, да и телефонов не было тоже. В машине нас ждал шофёр и мой друг лейтенант из нашей батареи Федя Печенов, который сменил меня на должности адъютанта. Правда, комбриг изменил его обязанности: он не ходил за ним как я, с блокнотом, а выполнял различные поручения. Потом в армии у больших начальников были так называемые порученцы, вот таким порученцем и стал мой друг Федя. Интересно, а какая связь между званием поручик и должностью порученца? В Брест мои ребята прибыли весёлые и довольные. Оказывается, что когда они ехали в темноте по Польше, то на дороге стояло стадо кабанов. От света фар пять кабанов сбились в кучу, уткнулись мордами друг к другу и так стояли на дороге. Тогда шофёр разогнал "Студебеккер", врезался в этих кабанов. Три кабана остались лежать на дороге. Вот была это охота! И ребята с этими кабанами потом жили в Бресте припеваючи. Продавали мясо полякам, меняли мясо кабанов на продукты или спирт, сами ели свежее мясо с удовольствием. Жили они с комфортом в домике у поляка .

Обратная дорога домой, в Ратенов, много времени не заняла. От Бреста до Берлина мы ехали по шоссе, а от Берлина до Ратенова, где, к тому времени стояла наша часть, всего 80 км по знаменитой немецкой автостраде (автобану) - бетонной, прямой как стрела. Таких дорог мы никогда раньше не видели. Командир бригады к приезду жены получил (или снял?) двухэтажный дом: внизу была кухня и столовая, а наверху две комнаты: спальня для него и спальня для неё. Вся бригада смеялась, когда узнали, что он и жена спят в разных комнатах. Такого в Советском Союзе не знали. В Советском Союзе в одной комнате жили все: муж, жена, дети и родители супругов.

Таких условий жилья как у немцев, я в Советском Союзе нигде не видел. Например, в одной квартире, из которой бежали хозяева, в спальне был большой шкаф для одежды с раздвижными дверками (не то, что наш "шифоньер" с зеркальной дверью, шириной не более 1,5 метра). Так вот, в этом шкафу висело 14 отличных мужских костюмов. У меня же не было ни одного костюма, даже когда я учился в Ленинграде, в медицинской академии. Первый костюм у меня появился к свадьбе в 1949 году, и то пошили мне его за счёт родителей невесты. В Германии мы жили в замечательной казарме: с кафельными полами, отличными туалетами, что вообще для нас было в диковинку: мы-то привыкли бегать во двор к вонючей яме.

Ратенов

Но вернусь в 1945 год. Сентябрь и октябрь мы жили в казарме.

Примерно через полгода нам разрешили снимать квартиры в городе. Город Ратенов на реке Хафель был разрушен в центре, но на окраинах города стояли аккуратные домики, двухэтажные, которые построили "Baugenossenschaft" (Баугеноссеншафт), то есть строительный кооператив. Мы с моим другом Володей Дзюбой поселились у фрау Мюллер. Квартира у нее была небольшая: три комнаты, то есть три спальни и салон, а также кухня и современный санузел . В квартире жило пять человек: хозяин - не старый, но больной. Он уже был на пенсии после операции на кишечнике. Его жена фрау Мюллер, женщина лет 35, намного его моложе. Фрау Мюллер говорила, что у ее нынешнего мужа умерла жена и осталась маленькая дочь Хельга, ради которой она и вышла замуж за Мюллера. Но и сама фрау Мюллер родила мужу двоих детей: дочь Герду (12-13 лет) и сына Юргена (10-11 лет).

Вспоминаю об этом так подробно, потому что прожил у фрау Мюллер почти два года. Жили мы очень дружно, тем более, что со старшей дочерью семнадцатилетней Хельгой у нас была взаимная симпатия. Кстати, у меня сохранилась фотография этой семьи.

Первый год среди офицеров у нас в Германии, было принято регулярно устраивать пьянки. Существовал даже график пьянок: среда и воскресенье. Наша компания состояла из трех человек: я, Федя Печенов и кто-то ещё с нашей батареи. Ординарец приносил нам квашеную капусту и хлеб, поскольку магазинов с продуктами ещё не было, но водку, немецкий шнапс, уже продавали в военторге. Мы сидели за этой нехитрой выпивкой и закуской по несколько часов, пока совсем не сваливались. А утром мы одевались, чтобы идти на службу, и ремни, портупеи, кобуры с пистолетами нам отдавала фрау Мюллер, которая снимала снаряжение с нас пьяных и прятала, чтобы утром возвратить нам это с милой улыбкой. Знание немецкого языка, конечно же, не хватало. Правда я учил в школе немецкий, и, кроме того, кое-что понимал на идиш, так как дома родители говорили на идиш. Однажды, в первые месяцы после войны, был случай, когда мой немецкий язык довел одну немецкую семью до хохота, хотя они относились к нам с почтением (Победители!). В Германии, в первые месяцы после войны было достаточно русских, угнанных немцами из СССР. Мы познакомились с молодыми парнями, которые уже хорошо говорили по-немецки. И они предложили нам познакомиться с немецкими девушками. Привели нас в семью, очень приличную, ещё молодая мама и две дочери. Нас там хорошо приняли. Всего нас было два офицера и один очень приличный русский молодой парень. Мы сидели в гостиной, разговаривали, а немки стали накрывать на стол к чаю. В основном это была посуда: чашечки, тарелочки, но потом появились и бутерброды. Тогда я, гордясь, своим немецким языком, захотел сказать, что у них много закусок, но сказал, так, что они стали хохотать, убежали в другую комнату и там корчились от смеха прямо на полу.Оказывается, я перепутал похожие слова. Хотел сказать: "как много у вас закуски," что в то время это было редкостью: "So fil schpeise", но вместо слова "шпайзе" (закуска) я сказал "шайзе" (говно). Можно теперь представить, как это тогда выглядело: красивая посуда, красивые девушки, и вдруг такие слова.Потом, конечно, я стал говорить лучше, но местный берлинский диалект сильно отличался от правильного немецкого языка, который назывался "Bunen deutsch ("бюнен дойч", "бюне" - сцена), то есть театральный. Моё свободное владение языком позволило мне впоследствии в Академии сдать экзамен по немецкому на полгода раньше других слушателей, а мы учили язык полтора года. Поэтому я вместо уроков немецкого шёл в анатомичку, чтобы зубрить названия по латыни. В Германии я пробыл после войны до июля 1947 года, после чего уехал поступать в Военно-Медицинскую Академию.

Как я решил поступать в Военно-Медицинскую Академию? Случайно!

Я хотел поступить в Артиллерийскую академию и даже написал туда, но мне тогда ответили, что в академию принимают с должности не меньше должности командира батареи или роты. А я был взводный, младший лейтенант.

В то же время наш фельдшер, старший лейтенант Корейко, готовился к поступлению в Медицинскую Академию, куда принимали с любой должности. На курсах по подготовке в Академию при доме офицеров преподавал математику майор Кваша, еврей, так он меня уговорил поступать в Медицинскую Академию. Кваша говорил: "Хотя бы шесть лет поживешь в Ленинграде". Ну, я и подал документы в медицинскую академию . Всего нас из Германии поехало поступать 23 человека, а поступили всего трое.

Конкурс был тогда 10 человек на место...

Отрывки из личных воспоминаний переданы сайту "Я помню" ветераном лично и публикуются с его разрешения.