Я родился 3 января 1920-го года в селе Михайловка Синельниковского района Днепропетровской области. Родители мои были обыкновенными крестьянами-бедняками, в те времена трудно было развиваться, жили мы в селе все одинаково бедно, трудно и тяжело. В семье имелось пятеро детей. Хорошо помню коллективизацию. Сначала в Михайловке организовали товарищество по совместной обработке земли, СОЗ, начальную форму колхоза. Каждому отдельно свой кусочек земли обрабатывать было трудно, а надо садить семена, потом убирать, кормиться и государству сдавать, что там положено. Вместе стало попроще трудиться, а в конце 1920-х годов организовали общее собрание, на котором рассказывали о том, что такое колхоз. В 1932-1933-х годах начался голод. Голод есть голод, все население пострадало от него, и на Украине, и в России. Нехватка зерна образовалась в связи с сильной засухой и неурожаями. Но все равно люди выжили, а на следующий год урожай созрел хороший, и голод ушел. Так что отец и мать стали колхозниками, мы, дети, учились, и одновременно помогали родителям в посевную и жатву.

Я окончил семь классов, и стал работать, ходил во второй половине дня в вечернюю школу, и заочно окончил десятилетку. Трудился в Михайловке на почте, потом в Илларионово послали. Там почтальона забрали в армию, и меня перевели на его место. Вскоре и мне пришла повестка 20-го января 1940-го года. Направили сначала на курсы молодого бойца, трехмесячные, здесь учили строевой подготовке, атаковать штыком, у нас частенько боевые стрельбы проводили, стреляли из винтовки Мосина, учили метать гранаты. Причем в конце обучения каждый из нас кинул боевую гранату, хотя ими не очень разбрасывались. Направили в стрелковую дивизию, где меня определили в полковую батарею 45-мм орудий. Стояли мы возле Новороссийска, в деревянном военном городке у берега моря.

Дальше меня послали в артиллерийскую школу для обучения на наводчика орудия. Здесь нас также учили стрелять из ручных пулеметов ДП-27. Затем был переведен в другую стрелковую дивизию, номер которой, к сожалению, не помню. Определили на все те же «сорокопятки». В 1941-м году нашу часть направили для участия в войсковых учениях около западной границы Советского Союза. Сначала зазимовали около Шепетовки, а затем нас направили в какие-то леса намного южнее.

В начале июня 1941-го года начались постоянные учебные тревоги, которые проходили буквально каждый день. И рано утром 22 июня нас подняли по очередной тревоге и направили на запасную артиллерийскую позицию. Мы не знали, для чего подняли часть, так что разожгли маленькие костры, у которых начали греться. И вдруг, когда уже начало рассветать, услышали гул летящих в небе самолетов. Сначала мы не придали этому значения, так как решили, что это наши самолеты летят. Но вскоре послышались разрывы авиабомб, и мы немного перепугались, как-то жутковато на душе стало. Взрывы слышались как некий отдаленный гул. Тут уж мы догадались, что началась война, ведь мы каждый день ждали и чувствовали ее приближение.

Первое время мы отступали перед немцами и румынами, не вступая в боевое соприкосновение. Первый бой произошел на подступах к Одессе. Наш полк поставили на прикрытие частей, отходящих к городу. Мы замаскировали свое 45-мм орудие, мимо проходит отступающая пехота, и вскоре появляется колонна мотоциклистов и автомобилей врага. Они шли смело, ведь практически не встречали сопротивления. И мы открыли сильный огонь, выстреляли практически все снаряды. А немцы упорно атакуют засевшую перед нами пехоту, и дело дошло до рукопашной. Пришлось нам идти в атаку на врага. У них винтовки со штыками, а у нас карабины без штыков, у меня как у наводчика еще и наган имелся. Мне навстречу рванул немец, шпортанул вперед штыком, я ударил прикладом карабина по винтовке, она ушла в сторону и прорезала мне руку, до сих пор ясно виднеется шрам от первого ранения в первом бою. Затем из наган выстрелил ему в грудь, и смотрел в глаза убитому мною человеку. Тогда этот немец показался мне страшным и здоровым, хотя, быть может, таковым и не был. От страха враг буквально вырастал перед твоими глазами.

Наши орудия вскоре окрестили «Прощай, Родина!» Мы всегда тащились с орудием на конной тяге вместе с пехотой, и сражались на передовой. Выжить шансов было мало. К счастью, нашу батарею в числе еще нескольких частей погрузили на какой-то сухогруз в Одессе, и отправили в район Новороссийска на мое первое место службы. В нашей батарее потери составили трое или четверо убитых. По прибытии начались интенсивные учения, а 10 декабря нашу батарею включили в состав 832-го стрелкового полка 400-й стрелковой дивизии. Дивизия была многонациональная, со мной служили азербайджанцы, грузины, армяне и представители горных кавказских народностей. И когда зима уже была на подходе, нас отправили на Таманский полуостров. Шли мы пешком, погода стояла очень холодная, морозы, мы не знали, куда идем. Солдат есть солдат, приказ есть приказ, топаем. К большому несчастью, нам не выдали ни одного полушубка, все шли в шинелях, к счастью, у старослужащих остались военные полукафтаны старого довоенного образца, это была очень хорошая одежда, тепленькая. А вот представителям кавказских народов особенно тяжело давался переход. Ребята садились около стоявших у обочины стогов сена или соломы. И многие замерзали насмерть. Так что некоторые из нас не дошли до Тамани. Здесь же мы стали ждать десанта. Под новый 1942-й год нас высадили в Крыму. Никакой учебы не было, просто погрузили в большие лодки, которые сразу несколько тащил один катер. Кстати, в ходе высадки мы узнали, что передовые отряды моряков, высаженные на берег, практически все остались на крымской земле.

Как происходила сама высадка? Очень просто. Катер довел нашу лодку до берега, мы по пояс прыгали в воду, и выбегали на берег под обстрелом немецкой артиллерии. Вода была ледяная, у берега как будто бы шуга наросла. Как высадились, пошли дальше, и вскоре заняли оборону. Наш батальон высадился где-то в районе Жуковки, хорошо помню, что берега крутые были. Других ориентиров не запомнил, сами понимаете, что тогда возможности экскурсию проводить не было. Дошли до Владиславовки Кировского района и здесь засели в оборону. Здесь наши войска 11 апреля 1942-го года пошли в наступление, и мое 45-мм орудие открыло огонь по немецкому пулемету, расположенному в районе железнодорожной будки, и уничтожило его. Теперь стали ждать ответного огня со стороны немцев, которые всегда открывали минометную стрельбу по нашим пушечкам. А мы заранее приметили немецкую землянку, оставленную врагом. Мы решили всем расчетом в ней засесть, хотя выход из этой землянки вел в сторону врага. Но только начался обстрел, как один из вражеских снарядов прямиком накрыл эту землянку, мне осколок попал в левый бок под сердце, а младшего лейтенанта, сидевшего рядом со мной ранило в живот.

Меня положили на повозку и отправили в тыл. Сначала лежал в армейском госпитале в Аджимушкае, в какой-то каменоломне, здесь я пролежал дня два, не больше. Отсюда отправили на металлургический завод имени Войкова, где раненых под стены завода укладывали. Ждали кораблей с той стороны, с Большой Земли. И оттуда меня ночью отправили на Таманский полуостров. Мы доплыли до Новороссийска, и на корабль налетели немецкие самолеты. Меня спасло только то, что когда меня погрузили на корабль, один из матросов, зенитчик, ему было лет 40-45, оказался моим земляком из Днепропетровской области. И он дал мне пробковый пояс, он у него запасной имелся. Нас же прямо около Новороссийска потопили. Тогда я положил свои документы в непромокаемый морской пакет, кинул его в солдатские кальсоны, которые завязывались и сверху, и снизу, и зенитчик меня вытолкнул на палубу и скинул в воду. При этом земляк мне объяснил, что нужно как можно активнее отплыть от корабля, иначе меня может затянуть в воронку тонущего судна. Попробовал отплыть подальше, у меня левая рука работала хорошо, а левая висела вдоль тела. К счастью, рядом плавал какой-то матрац, на котором лежал убитый моряк. Я схватился за матрац, а погибший ушел под воду. Дальше я потерял сознание, и очнулся только в Новороссийске. Там нас привезли в баню и помыли. Постригли и на поезд усадили, отправили в тыл.

Попал я в Нальчик. На окраине города стояла двухэтажная школа, в ней оборудовали госпиталь, и в окна моей палаты виднелись горы. Хотелось на излечении подольше побыть, но раны во время войны согласно документам заживали очень быстро, потому что фронт испытывал крайне острую необходимость в людях. Перед самой выпиской мне неимоверно повезло. С товарищами по палате мы вышли рано утречком на рассвете в поле, где спрятались под копнами сена и стали курить. Со мной лежали пожилые дядьки лет под 50 каждому. И вдруг в это время на госпиталь налетели какие-то горцы на лошадях. Я высунулся, чтобы посмотреть, кто это такие, тогда дядьки схватили меня, прижали в земле и рот закрыли, и сами прижались. Эти горцы ворвались в здание школы и ножами перерезали раненых на всем первом этаже. Затем быстренько отступили к лошадям, вскочили на них, погикали, и исчезли где-то в стороне гор, потому что через пустырь от нас располагался какой-то запасной учебный полк, и в нем подняли тревогу, ведь они что-то заподозрили. Слава Богу, с нами все обошлось.

Из госпиталя перевели меня сначала в выздоравливающий батальон, там сколько-то побыл, с неделю, быть может, ведь сразу на фронт нельзя, раны еще как следует не зажили. Оттуда направили меня в мае 1942-го года в 633-й стрелковый полк 157-й стрелковой дивизии. Определили наводчиком 76-мм полкового орудия. Стояли мы где-то во второй линии обороны и меня только начали учить, как неожиданно 10 июня 1942-го года вызвали в политотдел дивизии и предложили поехать на курсы младших лейтенантов Северо-Кавказского фронта. Офицеров в боях выбивало, и фронт нуждался в новых командирах.

Мы окончили трехмесячные ускоренные курсы, большинство выпустили в звании младших лейтенантов, а отличников учебы, в том числе и меня, решили направить в Тбилисское горно-артиллерийское училище имени двадцати шести Бакинских комиссаров для продолжения учебы. Попал в учебный гаубичный дивизион, который располагался в отдельном военном городке. В начале 1943-го года состоялся выпуск младших лейтенантов для 122-мм гаубичной артиллерии. И тогда нам впервые начальник училища вручал погоны младших лейтенантов.

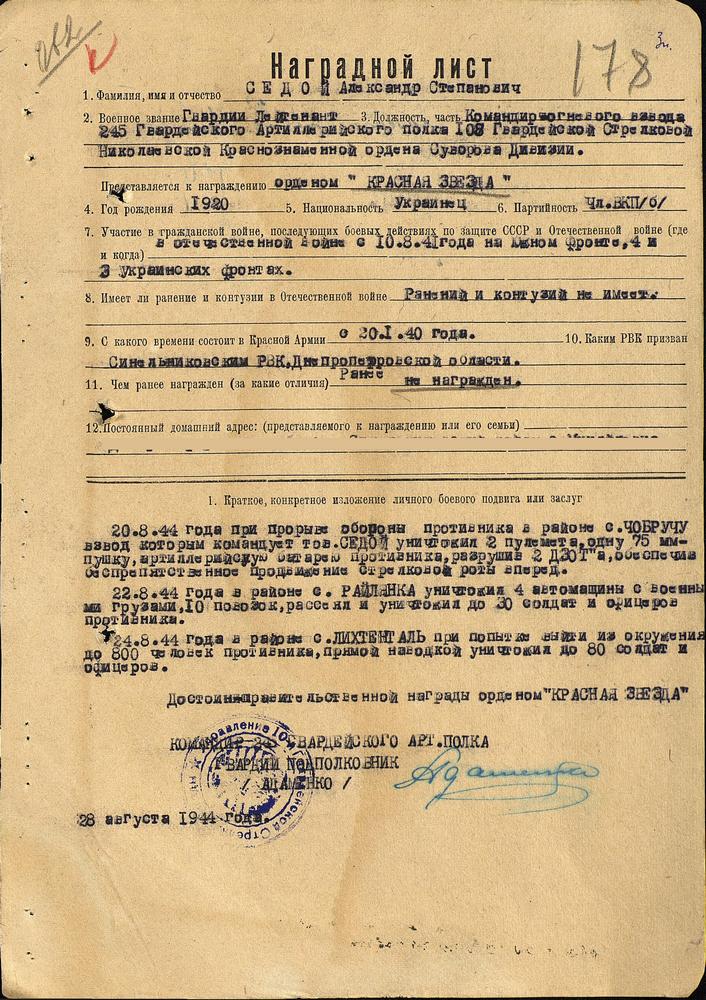

Отправили на фронт, назначили командиром 1-го огневого взвода 9-й батареи 3-го дивизиона 245-го гвардейского артиллерийского полка 108-й гвардейской стрелковой дивизии, которая в ходе войны получила почетные наименования «Николаевская» и «Краснознаменная», а также была награждена Орденом Суворова. В то время, когда я прибыл на место службы, наша часть была разбита и стояла на переформировке в каком-то болгарском селе. Местные люди нас очень хорошо принимали. Вскоре мы получили новую артиллерию, 122-мм гаубицы образца 1938 года (М-30). Это были приличные и удачно сделанные орудия. Система заряжения была раздельным, сначала посылали в ствол снаряд, потом гильзу, в которой мы формировали нужный заряд согласно таблице стрельбы. Кстати, сам снаряд досылали специальным затыльником, чтобы он вошел немножко в резьбу.

На переформировке я стал понемногу вникать в новую для себя должность. Так, командир первого огневого взвода был одновременно и старшим офицером на батарее. Как правило, командиров вторых взводов почти никогда у нас не было, офицеров не хватало, ведь в боях постоянно кого-то ранило или убило, кто-то по болезни вышел из строя. Но в тот раз нас укомплектовали полностью, командиром второго огневого взвода стал младший лейтенант Кульгейко.

После доукомплектования мы двинулись на передовую и сражались за станицу Крымская. Здесь я принял первый бой в качестве командира огневого взвода. Стреляли в первую очередь по пехоте противника, бризантными гранатами, это очень эффективное оружие против наступающих цепей. Она разрывается в воздухе, главное, правильно установить взрыватель. Также били по дотам и дзотам противника, по различным огневым точкам. Несколько раз открывали и контрбатарейную стрельбу.

От станицы Крымской мы пошли на Николаев, и в ходе боев освободили этот город. Здесь ночью произошел интересный случай. Мы ночью передвигались по городу, в колонне шла и пехота, и артиллерия, и обоз, и какие-то грузовики. Поэтому, чтобы ночью орудие стволом случайно при повороте или задержке не врезалось в кабину грузовика или не ударило следующего за ним солдата, мы делали так – ставили позади гаубицы солдата с самокруткой, который с ее помощью немного освещал пространство около орудия. Это служило ориентиром на марше. И вот так двигались, а затем кто-то где-то уснул и не туда повернул. Мы передвигались на «Студебеккерах», и в результате неудачно поворота пристроились к своей же колонне, только позади. Получается, сделали круг, кто-то из солдат заметил, что мы то же самое место проходим во второй раз. Когда во всем разобрались, были неприятности, ведь командование пришло в ярость.

Чем мне еще запомнился Николаев, так это своим спиртоводочным заводом. Когда мы освободили его территорию, кто-то из солдат заметил стоявшую на площадке цистерну с водкой, по ней открыли огонь из автоматов, но я сам видел, что пули эту цистерну не смогли пробить, но потом выстрелили из винтовки и потекли ручейки. Эту водку ведрами таскали, пока командиры не дали по загривку кому следует.

Здесь, в Николаеве, погиб мой хороший товарищ, солдат-грузин по фамилии Гогуадзе. Причем буквально на подступах к городу мы с ним чудом выжили. Он где-то нашел тело убитой лошади и отрезал от него несколько кусков. Пришел ко мне в окоп, и мы решили сварить себе бульон. После сидим в окопе, он небольшой, его ноги в одну сторону вывешиваются, мои в другую. И тут, пока мы кушали, начался минометный обстрел. Одна из мин упала прямо в наш окоп. За мгновение мы побелели так, как будто кто-то всю кровь из тел выпустил, ведь выбраться из окопа мы не успеем. Но мина не разорвалась, только стабилизатор немного торчал над землей. В голове тут же забилась мысль: «Надо выскочить, пока нет взрыва». Бросились в сторону, но взрыва так и не последовало. Тогда Гогуадзе сказал мне: «Саша, жить будем, раз уж на этот раз не попало». А в Николаеве во время артиллерийского обстрела он встал под каким-то домом, снаряд разорвался впереди, и его насмерть убило осколком. Такие случаи, как с миной, на фронте случаются не раз и не два. Только удивляешься, сам не знаешь, почему в этот раз выжил. Война есть война, тут ничего не скажешь и ничего не сделаешь. В мирное время человек не способен даже представить себе, как можно ночевать и спать в окопе, ведь там возможно только сесть на корточки. Укрываешься плащ-накидкой, а всюду грязь, сверху или дождь капает, или снег идет, куда ты денешься. В мирное время на учениях не каждый выдерживал и несколько дней такой жизни, а на войне мы все как-то привыкали, все происходило, как будто так и надо. Конечно же, было страшно и тяжело на фронте, поэтому сильно помогала надежда – все ждали, что вот-вот придет Победа. Но я, особенно когда стал офицером и научился мыслить хоть и не стратегически, но тактически, понимал – до Победы еще очень и очень далеко, для начала нужно освободить советскую территорию, а потом еще и добить врага в его логове. И я думал: «Сколько еще людей погибнет при освобождении родной земли, да еще и неизвестно, как оно будет впереди, на чужих территориях!» Слава Богу, все обошлось и мы победили.

От Николаева мы двинулись в сторону Одессы, и здесь пришлось переправляться через знаменитые лиманы. Встали у села Татарка, сидели на своих американских ленд-лизовских «Студебеккерах», когда начался сильный артиллерийский обстрел. Один снаряд разорвался неподалеку справа от моей машины, ей пробило борт и меня ранило в правую ногу. Осколок вошел в сухожилие под коленную чашечку. Он и до сих пор здесь сидит. Отправили меня в госпиталь, но операцию делать не стали, сказали, что попробуют так заживить, ведь при неудачной операции, если повредить сухожилие, нога перестанет сгибаться. Я дал свое согласие на такое лечение, полежал недели две в медсанбате, и только стало полегче, быстренько вернулся в свою батарею. Дело в том, что в ходе боев за Одессу наши артиллеристы накрыли какой-то немецкий обоз, нашли там уйму немецких и румынских орденов, да еще и таких красивых, что понадевали себе на грудь, и щеголяли в них, пока кто-то из контрразведчиков по жопе не надавал. И хотя награды позабирали, ребятам осталось в качестве трофеев очень много продуктов, а ведь тогда на фронте кормили не очень-то сытно. Мои солдаты принесли в медсанбат мне в качестве гостинцев несколько немецких пайков, и здесь я впервые попробовал плавленый сыр из жестяной баночки. Правда, мы все тогда решили, что это масло, и только потом разобрались, что к чему. Да еще там набрали много конфет и колбас, особенно полукопченых. Так что я вернулся в свою часть отъедаться. Из Одессы мы двинулись на Румынию, участвовали в Ясско-Кишиневской операции, в ходе которой окружили немецкие и румынские войска. В итоге последние встали на нашу сторону, но младшие командиры с румынами не общались, это решалось в верхах, мы с ними не пересекались.

А дальше перед нами лежала Болгария, вот здесь было хорошо воевать. Сначала мы два дня простояли на границе Румынии и Болгарии, и я с несколькими офицерами из любопытства решил осмотреть границу. Пошли в кукурузное поле. Поле как поле, вдалеке виднелась будка болгарских пограничников, ничего интересного нет. Вот и все, а по возвращении смершевцы надавали нам по шапке за самодеятельность. Тогда шли какие-то переговоры с болгарскими властями, и мы своим визитом могли все испортить. Кто-то донес о нашем походе, и от серьезных неприятностей спасло только то, что нас было несколько человек, все офицеры, а на передовой артиллеристами, тем более на командных должностях, не разбрасывались. На следующий день пришел приказ наступать на Болгарию. Конечно же, такую войну, как с болгарами, можно вести. Мы ни одного выстрела не сделали. Двинулись вперед на «Студебеккерах», а местные жители встречают нас хлебом-солью. Прямо к нам в кузов бросали целые буханки хлеба, а мы двигались потихоньку и даже пехоту к себе подсаживали. Останавливались в селах по пути следования, и в каждом нас встречали угощениями. Болгары выставляли покушать все, что у них было. Они тоже не очень хорошо жили, война есть война, она для всех одна. Но всем, чем могли, угощали. А потом из Болгарии мы на Югославию пошли. Здесь нас тоже очень хорошо встретили, мы после пересечения границы ночью в какое-то югославское село зашли, молодые девочки нас обнимают и целуют, все люди радостные. И тут мы тоже не стреляли, побыли в селе сутки или двое, переночевали в домах, угощали хорошо, и двинулись дальше.

А вот дальше жизнь пошла не так, как хотелось. В Болгарии и Югославии было хорошо, поэтому нельзя останавливаться надолго. Так что вошли в Венгрию, и снова началась самая настоящая война, венгры были вояками не хуже немцев. Мы их прозвали «модерами», потому что когда брали в плен кого-то из них, они все здоровые ребята были, и сразу же начинали кричать: «Модер!», «Модер!» Мол, он не немец, а мадьяр, так что его не надо стрелять. Да мы их и не расстреливали, ну их к черту, отправляли в тыл, куда там положено. Но в целом венгры сильно сопротивлялись.

И здесь мы снова начали нести потери. Одним из первых в моей батарее погиб Моня, одессит по фамилии Доценко. Он был невысокого роста, молодой пацан, в любое время мог развеселить нас, ведь исконные одесситы настоящие юмористы. В одном из боев под скирдой стояло орудие, а Моня сидел в окопе, только голова выглядывала, и его снайпер убил. Попал в шею, мы его в Венгрии и похоронили. Сначала выкопали могилу, затем «Студебеккерами» притащили деревянный телеграфный столб, вкопали кусок от него в землю, и приклеили бумажку, на которой написали, что могли, о Моне.

Но самым тяжелым сражением стало освобождение Будапешта. Мы штурмовали город со стороны Буды, где была холмистая местность, а на другой стороне, за Дунаем, лежал равнинный Пешт. Переправились через реку, и начались бои буквально за каждый дом. Поначалу наши гаубицы били только с закрытых позиций, но сопротивление было настолько сильным, что пару раз пришлось и с открытой позиции стрелять по домам. Это очень опасно для артиллерии, ведь весь расчет один вражеский снайпер может перещелкать, поэтому я приказывал выкатывать одновременно два орудия, и стрелять по дому, а не по огневым точкам, потому что наши мощные снаряды с первых же попаданий разрушали до основания даже многоэтажные здания. Так что венгры и немцы сильно воевали. Будапешт трудно нам дался.

В ходе уличных боев мы каждую минуту подвергались опасности. Один эпизод особенно врезался мне в память. Мне что-то надо было на другой стороне улицы, и я перебегал через нее. Пытался пробраться незаметно, но отовсюду шла стрельба, и меня засек вражеский пулеметчик. Я укрылся от пуль под телом убитой лошади. Никуда не денешься, раз стреляют, даже прочь отползти нельзя. Причем немец стрелял практически в упор. Под лошадью лежал долго, очень долго, до вечера, только когда окончательно стемнело, меня вытащили. Затем в аналогичную ситуацию попал мой комбат Федяев, они решили с командиром взвода управления и связистами взять какой-то покинутый немцами дом, проскочили через активную стрельбу, и тут их резанули из пулемета. И комбат, точно так же, как и я, лежало раненный под лошадью, но при этом еще и истекал кровью. Вечером наш санитар вытащил комбата, я точно не помню, как это было, но в итоге Федяев остался жив. Он впоследствии из госпиталя написал мне письмо, в котором указал, мол, смотри, не сделай такую шутку, как мы совершили. «Не будь храбрым до дури», - так он писал, ведь еле жив остался. Так что в Будапеште не только я под лошадью лежал.

В результате упорных боев мы блокировали остатки вражеского гарнизона в районе Королевского дворца, и здесь засело много власовцев. С их помощью немцы организовали прорыв. Власовцы под видом красноармейцев окружили немцев и провели их в темноте под видом пленных через окружение. На нашем участке враги дошли до самой окраины столицы Венгрии, но там неподалеку находился штаб нашей дивизии, они разгадали хитрость врага, и открыли из зенитных пулеметов сильнейший огонь. Их побило столько, что машиной нельзя было проехать по дороге, повсюду валялись тела. На том и закончилась наша эпопея в Будапеште. Мы вышли из города, и нас отправили на отдых. Сколько мы простояли на переформировке, сказать не могу, потому что каждый день казался неимоверно длинным, но, к сожалению, он проходил очень быстро, когда не сидишь в окопе. И тут внезапно под Балатоном немцы погнали наши войска и стали рваться вперед. Тогда наши части срочно сняли с места и бросили на ликвидацию прорыва. В первом же бою нам пришлось сдерживать атаки пехоты противника и проводить контрбатарейную стрельбу. А дальше нас ожидала встреча с «Тиграми». В нашем 3-м дивизионе было, кроме нашей, еще две батареи 76-мм орудий, их выставили на танкоопасное направление, и тут появилось два «Тигра». Они начали обстреливать наши пушки, те в ответ стреляли по танкам, но у них ничего не получалось, эти «Тигры» казались заговоренными. Тогда пришлось из гаубиц кумулятивными снарядами стрелять по врагу. С первого снаряда не попали, зато со второго пробили вражескую махину, а второй танк кто-то другой подбил, и он отошел к себе в тыл. Так что хорошо ударила наша гаубица по «Тигру». В результате нашего выстрела «Тигр» загорелся, танкисты выскочили, их перестреляли, после боя у одного убитых немцев я забрал красивые швейцарские карманные часы. Кстати, в ходе боев в Венгрии меня наградили Орденом Отечественной войны II-й степени.

Из Венгрии мы двинулись в сторону Австрии. 8 мая 1945-го года утром часов в десять наши самолеты У-2 сбросили много листовок, в которых мы прочитали, что сегодня в 11-00 вечера по московскому времени закончится война. Больше ничего не написали, уже днем политруки нам разъяснили, что как война закончится, ни одного выстрела в сторону немцев нельзя сделать, только вверх можно стрелять. И действительно, около 11-00 вечера окончилась война, и началась страшная стрельба в воздух. Мы тогда стояли под городом Грац. Открыли активную стрельбу из гаубиц, ведь нам натаскали много боеприпасов, и чтобы их с собой не возить, решили выстрелить все. Гаубицы не выдерживали, ствол орудия перегревался, накаты не работали. Под конец мы их вручную накатывали. У меня из-за этого чуть не случились большие неприятности. Командир дивизиона спрашивал, почему мы медленно стреляли, пришлось объяснять, что мы сами накатывали. При этом стреляли на очень большое расстояние, чтобы, не дай Бог, кто-либо из мирных жителей не пострадал бы. Потом все напились, как идиоты. Всю ночь пили, что у кого было. У меня ничего не было, я отдавал свою норму фронтовых сто грамм командирам орудий. У меня ими были старшины, тридцатитрехлетний Перышкин и Мурзин, примерно такого же возраста. Пили, и при этом боялись, вдруг немцы все равно нападут. Но, к счастью, война на этом для нас окончилась, мы поставили свои орудия в боевой порядок, и простояли на позициях, пока не дали команду свернуться и ехать на Родину.

- Что было самым страшным на фронте?

- Где-то заграницей мы в лесу заняли боевую позицию, а немцы находились неподалеку от нас, и контратакой прижали нашу пехоту, она отступила, и мы с орудиями оказались в тылу у противника. Нас выручила наша же пехота, не бросили своих же артиллеристов, помогли выбраться. А в целом страшно везде было. Это неправда, мол, кто-то был героем и ничего не боялся. Не верьте в это. На войне всегда страшно. Снаряд прилетит – бах, и нет тебя, или ранят. Убило – ладно, а если тяжело ранят – это страшно, я был несколько раз ранен, знаю, как это трудно. Что тут скажешь, война есть война.

- Как относились к партии, Сталину?

- О, мы к Сталину относились очень хорошо, все его любили, не было ни одного человека, кто бы плохо о нем говорил. Что-то такое ведущее с его именем у нас было связано, Сталин умел руководить страной. Может, где-то были и непорядки, я не знаю, но для нас все было четко и ясно. Кроме того, мы с большим уважением относились к Георгию Константиновичу Жукову, Константину Константиновичу Рокоссовскому и Федору Ивановичу Толбухину. Чем строже был командующий, тем большую любовь со стороны солдат завоевывал. Но были у нас и антиподы. В Крыму мне очень не нравился Мехлис. Как-то на передовой нас согнали со всех частей, и мы копали ему целые катакомбы во втором эшелоне. А в Крыму это было очень и очень непросто, песок постоянно обваливался, людей засыпало, дров-то не хватало, чтобы все это дело укрепить. И все равно мы копали командный пункт. Мехлис был нехорошим человеком, он солдат держал за быдло. Так что я не любил его, как и другие солдаты. Командирам же мы всегда четко подчинялись. Наши люди только слабину почувствуют – тут же провал. И Сталин правильно делал, что дисциплину утверждал жесткими методами.

- Как кормили на фронте?

- Очень плохо, пшенной кашей и пшенным супом, я и сейчас не могу пшено кушать. Утром дадут кашу, она сделана из какого-то концентрата, причем приходили как можно раньше, пока еще темно, чтобы противник не засек. А обед, он же ужин, приносили, когда стемнеет. Так что кушали два раза в сутки. Настоящий праздник случался, когда давали макароны. И однажды, когда я еще служил в 45-мм артиллерии, пришла моя очередь топать за макаронами. Пошли за ними с солдатами рано утром, взяли с собой термоса и сумки, и на обратном пути чуть-чуть опоздали, начало рассветать. Было уже недалеко до переднего края, до наших огневых позиций, когда немец заметил нас, и начал стрелять из минометов. Осколки от мин летят низко над землей, термос был у меня за спиной, в него попали осколки, на меня полилось что-то горячее, и я решил, что ранен. Когда стрельба прекратилась, перебежками добрались до окопов. А там посмотрели – все термоса осколки побили, так что одни макароны остались, остальное все вылилось. Давали и горох, но редко, перловку с рисом иногда готовили. Вот рисовый суп или каша, это была хорошая еда. Летом нам вместо сахара давали кишмиш, виноград без косточек. Но только покушаешь его, потом почему-то изжога случалась.

- Как офицер вы получали дополнительный паек?

- Да, получал. Но я вам скажу, что он далеко не всегда был, вот ближе к концу войны стал регулярно получать печенье, небольшой кусочек масла, и папиросы. Вот после войны его стали каждый день давать, да и масла, и печенья стало побольше.

- Как мылись, стирались?

- Редко. Вшей было много, куда от них денешься. На отдыхе во втором эшелоне находили бочку из-под бензина, сверху поперек бочки клали полено, воды наливали, ставили на костер. Когда вода нагреется, мы всю одежду с себя снимали и бросали туда, закрывали крышкой, и в итоге вода паром убивала вшей. Рядом грелась другая вода, которой мы обливались из котелка или из ведра. Вообще же, когда мы на отдых отходили, это было самое лучшее время. Соседи наступают или обороняются, а нас отводят километров на пять-шесть в тыл и там пополняют, ведь потери большие. Мы остановимся на отдых, тут же помоемся, изредка настоящую баню где-то организовывают. Ее натопят, вымоешься вдосталь, и дальше отдых – это тебе не война. Главное – по тебе не стреляют, максимум, вражеские самолеты прилетят и отбомбятся. Но это происходило далеко не всегда, и не каждый день. Изредка шальной снаряд прилетит. Это было сильное чувство, находится на отдыхе, самое лучшее на войне.

- Кто приходил для пополнения артиллерийских частей?

- К нам в гаубичную артиллерию направляли в основном раненых из госпиталей, а призывников присылали к нам очень мало. Молодежь в основном направляли в формируемые части.

- С пленными немцами сталкивались?

- Да, конечно. В плену они все очень хорошо себя вели. Я не видел, чтобы они были агрессивными, все послушные, ведь куда им деваться. Первых же немцев я видел на расстоянии в бинокль. После этого мне они стали неинтересны. А в целом относились мы к ним обыкновенно, как к людям. Конечно, в начале войны они были настоящими героями, куда там. Но их сильно потрепали русские морозы, ведь только в России они узнали, что такое зима. Под конец же войны нам встречались два типа противников – истрепанные части врага слабо сопротивлялись, а вот элитные войска, особенно эсесовцы – сражались отчаянно, до последнего патрона.

- Посылки домой с фронта отправляли?

- Отправляли. Разрешали нам это дело, не помню, с какой регулярностью, примерно раз в один или два месяца, и не больше 20 килограмм. Но что толку, что я отправлял домой матери посылку – она ее не получала. Махинации какие-то были, их забирали те, которые сидели на почте. Тыловые крысы, они умели забирать, и потом как я об этом узнаю на фронте. Даже если мама напишет в письме, они его не пускают ко мне, ведь письма подвергались перлюстрации. Сами понимаете, и тогда поганых людей тоже было достаточно.

- Женщины у вас в части были?

- Да, к ним хорошо относились. Женщина есть женщина, мы их жалели, ведь на передовой все спали в окопе, там тяжело, особенно когда грязно или проливной дождь идет. Единственное, на передовой было мало женщин, разве что санитарки. К примеру, у нас в дивизионе в 8-й батарее имелась радистка. Девушки больше служили в тыловых частях, на стационарных радиостанциях, установленных на автомобилях, эта работа считалась среди радистов очень престижной. Мы же ко всем тыловикам относились не очень хорошо, прямо скажем, не любили их, то были люди гонористые.

- К замполиту как относились?

- Нормально, как к командиру, мы считали, что это такой же командир, как и другие. Но замполитов у нас на передовой мало было, я и не помню их как-то во время войны.

- С контрразведкой сталкивались?

- А то. Он у нас был один на несколько подразделений, но успевал повсюду. К счастью, лично с ним не пересекался, он с теми встречался, кто чаще всего какой-то грешок имел. Я же на батарее и тем более в своем взводе ничего такого не допускал. Единственный раз, когда контрразведка нами заинтересовалась, был связан с командиром орудия ростовчанином Маринченко. Видный парень, он встрял в какой-то спор с командирами, и смершевцы начали его доставать, прижимали так, что будь здоров. Тогда я ему как-то говорю: «Маринченко, ты прекрати свои склоки, ведь за собой нас ведешь, они за тобой прилазят на батарею. Зачем смершевцы нам тут нужны, когда у нас все в порядке?» А так на фронте я их почти и не видел. Правда, однажды в Крыму наблюдал работу военно-полевого трибунала. У нас в расчете в Крыму служил один грузин, небольшого роста, и как-то дежурил ночью у землянки, а мы для освещения использовали кусок телефонного провода, его когда подожжешь, он тихонько горит и дает небольшой свет. И в его дежурство весь провод выгорел, и он решил срезать какой-то телефонный кабель рядом. И его поймали за этим делом. Тут же через несколько дней судили, я лично видел эту тройку, правда, его дальнейшую судьбу и вынесенный приговор не знаю, так как к нам в расчет этот грузин так и не вернулся.

- С власовцами сталкивались?

- Нет. Как я уже рассказывал, они сидели в Королевском дворце в Будапеште, но, слава Богу, мне не приходилось лично с ними сталкиваться.

- Расчеты орудий всегда имели полный штат или нет?

- Почти всегда в расчетах имелось по пять-шесть человек, но за всю войну я не припомню, чтобы хоть раз до штатного расписания расчеты были укомплектованы, одного иди двух бойцов всегда не хватает.

- Как бы вы оценили подготовку личного состава гаубичной артиллерии?

- Мы их сами готовили. Расчет чаще всего не имел специальной подготовки, приходили раненые солдаты после госпиталя, бывшие артиллеристы, они уже были обучены, а из совсем молодых после учебки у нас был только командир орудия старший сержант Ляшковский из Ленинграда. Командовал четвертой гаубицей, он действительно молодым был. Грамотный паренек. А остальные все в возрасте служили. По сути, на как таковую учебу времени не было, когда отстрелялись – собирал расчеты и рассказывал, кто и что неправильно делал. Поругаешь провинившегося солдата, рассказываешь, что и как надо делать. Но большей частью артиллеристы выполняли свою роль и обязанности хорошо и добросовестно. А если поругал – то здесь не было никаких обид.

- Отделение разведчиков-наблюдателей у вас в батарее имелось?

- У нас были разведчики в дивизионе. Данные с передовой на батарею передавал нам комбат, или же командир взвода управления. У последнего имелись в штате наблюдатели, но в основном всех определяли не в разведчики-наблюдатели, а в связисты, их чаще выбивало. А так, у наблюдателей-разведчиков в артиллерии круг обязанностей абсолютно маленький, это не те разведчики, что ходили в разведку в пехотных частях. Их и не пускали, ведь они были специально обучены для наблюдения.

- Орудия зимой окрашивали белой краской «под снег»?

- Мы никогда не окрашивали.

- Какие снаряды использовали против пехоты?

- Бризантные гранаты. Это та же шрапнель, очень эффективная против пехоты. Она разрывается в воздухе, главное, правильно установить ключом по таблице стрельбы расстояние.

- Приходилось ли вести контрбатарейную стрельбу?

- Да, очень часто приходилось. Засекают наблюдатели вражескую батарею, после чего комбат приказывает нам открывать огонь. Пристреливались примерно по засечке. Для этого берется какая-то определенная площадь в квадрате, где определили орудия противника, и по ней стреляли.

- Вы больше боялись вражеской авиации или орудий противника?

- Орудия опаснее. Кончено, самолеты тоже очень опасны, но у немцев ее столько не было, чтобы за каждым орудием гоняться, и, кроме того, мы неплохо умели маскироваться, далеко не всегда с воздуха можно увидеть. А вот артиллерийские наблюдатели противника умели засекать наши позиции. У немцев всю войну были очень сильные корректировщики. Они хорошо различали наши позиции в стереотрубы. У наших же наблюдателей особого снаряжения не имелось.

- Кто копал позицию для орудия?

- Сами артиллеристы, а кто же еще. Это первое дело на войне. Я сам лично, уже будучи офицером, так же копал, как и солдаты. Одновременно и для себя, и для солдат вырывали окопы. Орудие нужно сохранить, чтобы было чем воевать, а себе окоп сделать – чтобы было, кому воевать. Так что копали одновременно, одни копают ячейки, а другие позицию для орудия и тут же маскируют его.

| Интервью и лит.обработка: | Ю. Трифонов |