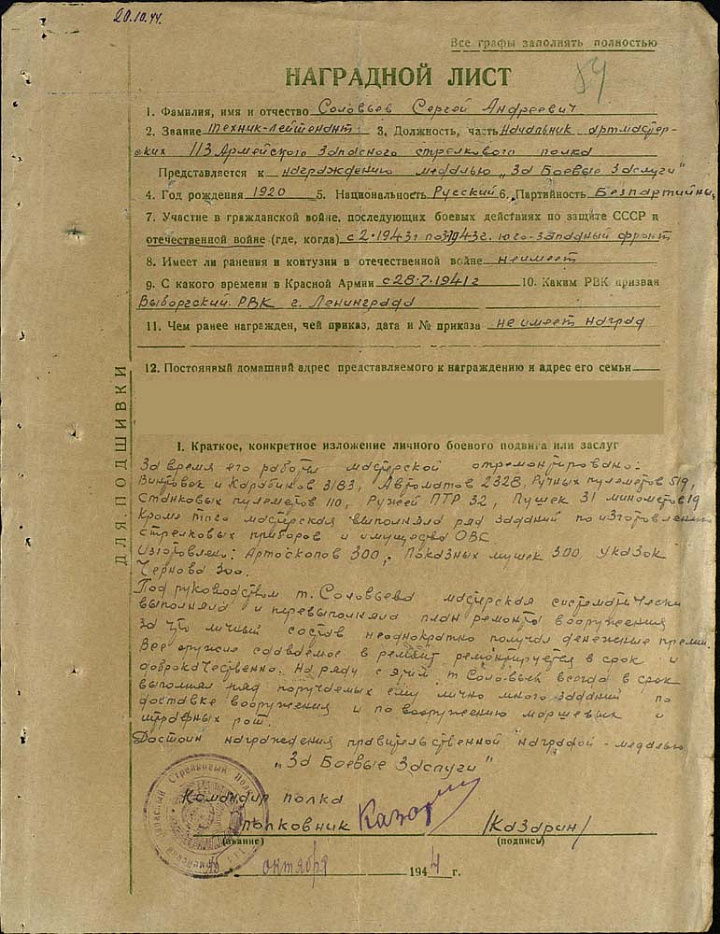

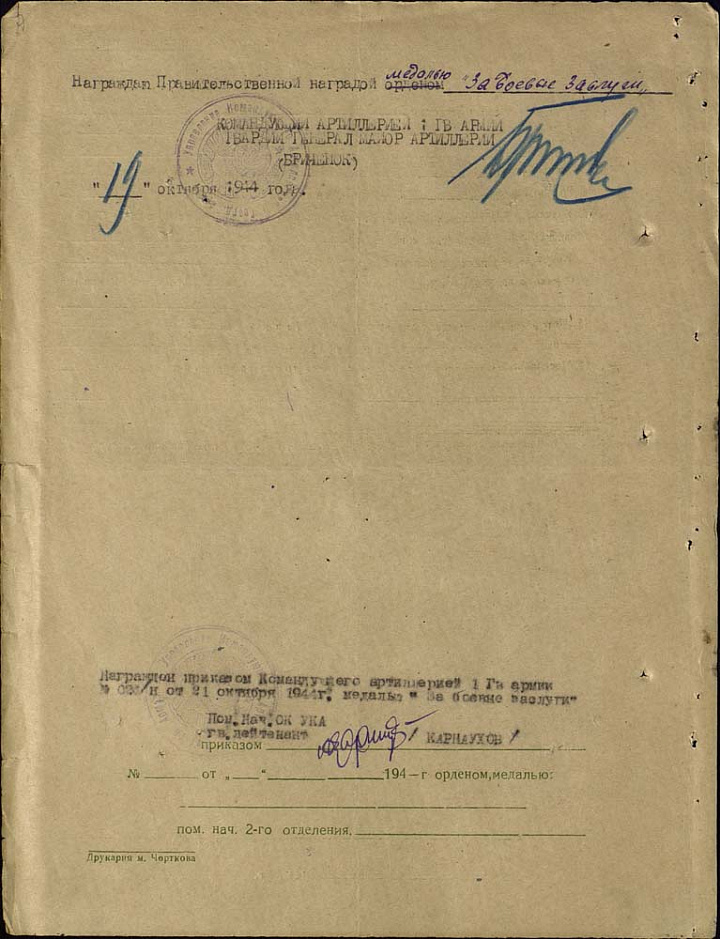

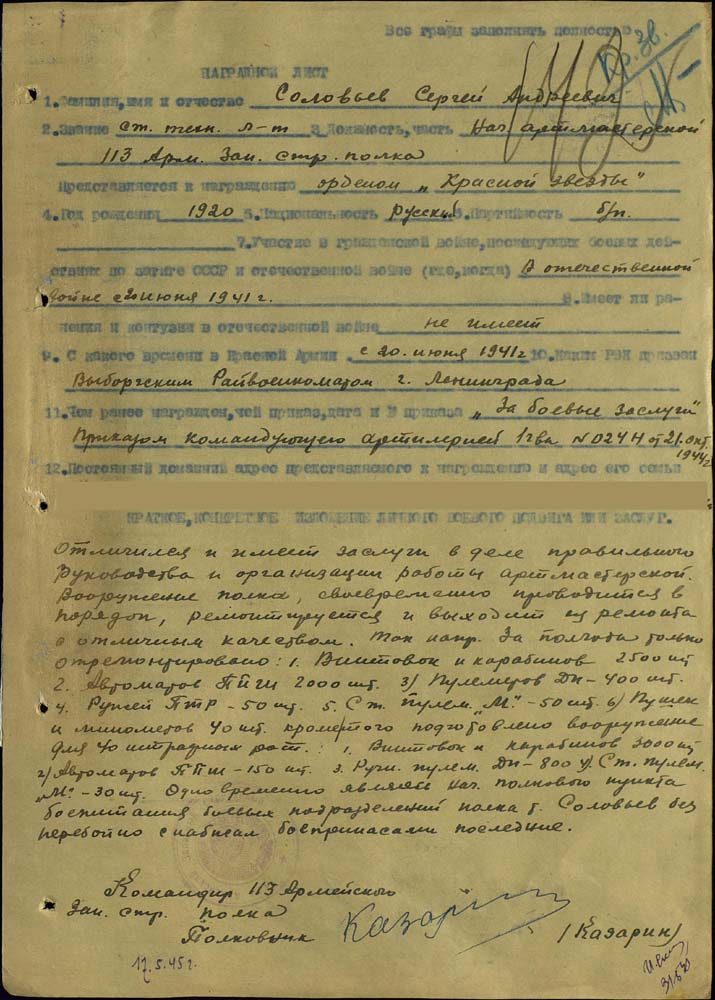

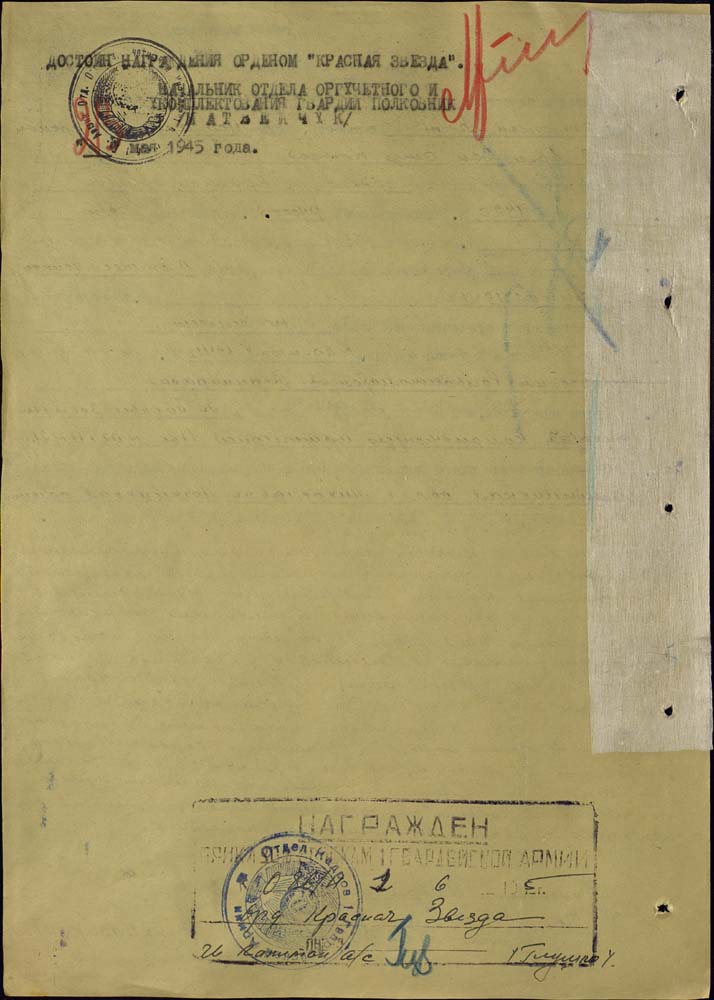

Родился 5 июня 1920 года, воевал на Юго-Западном, 1-м Украинском и 4-м Украинском в составе 1-й Гвардейской армии. Войну закончил ст. лейтенантом, начальником полковых артиллерийских мастерских.

Родители мои соединились в семью из совершенно различных сословий русского общества. Отец происходил из крестьян деревни Яконово Новоторжского уезда Тверской губернии. Его предки были крепостными баронов Врангелей, у которых близ города Торжка имелось небольшое имение. Отец мой Андрей был сыном Михаила, который состоял единственным батраком у мелкого прасола (мясника) Флягина в городе Торжке. Отец Михаила Ефим, крепостной Врангелей, оставил о себе память только тем, что умер совсем молодым "от пальца". Отец Ефима Иван никакой памяти о себе не оставил.

Со стороны моей матери все ее предки были духовного звания. Отец мамы протоиерей Вячеслав Орлов служил в храме иконы Скорбящей Божией Матери погоста Выставка, его отец протоиерей Арсений служил там же, протоиерей Сергий, отец Арсения, служил в Выставке еще раньше. И вся родня со стороны матери была из семей духовенства: из Прутни, Райка, Торжка, Марьина, Дмитровского.

Орловы имели почет и местную известность. Мои же предки со стороны отца фамилии не имели, их звали по отчеству: Андрей Михайлов, Михаил Ефимов и т.д. Да еще у них было деревенское прозвище, почему-то "карась толстопузый".

Отец мой после церковноприходской школы отучился два года в учительской семинарии в городе Торжке, но с началом первой мировой воины был призван в армию. Потом был почему-то откомиссован из нее и поступил писарем в Новоторжский уездный суд. Здесь-то и выбрал он себе фамилию Соловьев. Так что я носитель этой фамилии всего во втором поколении.

Рано овдовевший протоиерей Вячеслав имел двух дочерей: Марию, мою маму и Анастасию. Еще двое его детей умерли в младенчестве. Моя мать окончила с отличием Новоторжскую классическую гимназию и поступила еще до революции во 2-й Московский университет на медицинский факультет. Хотя отец Вячеслав часто болел, и храм, где он служил, рано подвергся закрытию и осквернению, он все-таки смог дать старшей дочери Марии высшее образование. Умер он рано, еще до репрессий.

Родители мои познакомились в первые же послереволюционные годы. Они жили рядом, от Яконова до Выставки было всего три версты. Поженились они в 1919 году. Мать моя была еще студенткой, когда в 1920 году родился я. Жили мы в Яконове в доме бабушки Агриппины Трофимовны, матери моего отца. Другой моей бабушкой была тетка моей матери Анна Ивановна, которая имела маленький, но кирпичный дом в городе Торжке. Иногда мы жили и там, так что в младенчестве мне довелось пожить и в городе, и в деревне.

Но вот мама моя окончила в 1924 году свой университет и была направлена на работу врачом в поселок Калашниково Тверской области, где был стеклозавод. Поначалу мы поселились в трех километрах от Калашникова в новом доме посреди леса, в котором разрубалась вырубка и строилась новая больница, но лет через пять переехали в сам поселок.

В 1928 году я пошел в школу: сначала в ШКМ (школа крестьянской молодежи), а в пятый класс уже в ФЗС (фабрично-заводская семилетка). В Калашникове родились мой брат Борис в 1926 году и сестра Ольга в 1929 году.

Затем моя мать была переведена в районную больницу в городе Лихославле, куда мы и переехали в 1934 году, поселившись на территории стационара Лочкино. Я поступил в шестой класс железнодорожной средней школы № 7. Выдающихся успехов я там не показал, но все-таки 10 классов в 1938 году окончил.

Без особого призвания в том же году я с большим трудом поступил в Ленинградскую лесотехническую академию на факультет лесного хозяйства. Жили студенты скудно, все время прирабатывая то на разгрузке вагонов, то на очистке снега, то грузчиками в булочной.

Однако учили нас замечательные педагоги: Федоров, Мальчевский, Ивaнов, Тюрин, Иванкин, Доппельмаир. Специально не упоминаю их звания, они разные, здесь и академики, и кандидаты. Понемногу стал у меня пробуждаться интерес к биологическим дисциплинам. Я начал посещать кружки геоботаники, охотоведения. Зато в математике, аналитической химии бывали и "хвосты".

Летом 1941 года мы, студенты третьего курса, поехали на практику по таксации в Лисино. 22 июня сдали зачет и через 2-3 дня должны были сдавать экзамен. После зачета выпили и пошли стрелять по бутылкам в 204-й квартал, напротив дворца. Вернувшись, слышим: сегодня война. Никто не верит, ведь нерушимая дружба была объявлена между двумя друзьями. Радио не было, все как-то неопределенно. Вдруг видим, на машине едут со стороны Костенской моряки, они объявили твердо о великой беде. Автобуса не было, пошли пешком в Тосно и здесь услышали по радио выступление Молотова. На второй же день войны в Ленинграде были введены карточки на продукты питания. Учебные занятия в академии не прекратились. Сразу начались медицинские комиссии, а вскоре из студентов первого, второго и третьего курсов был организован отряд по строительству оборонительных сооружений под Ленинградом. И вот мы за ночь дошли из общежития до объекта под Вортемяками. Здесь мы строили землянки и работали по устройству лесных завалов, проволочных заграждений и эскарпов около двух месяцев. Кормили нас хорошо, и мы старались на совесть, ребята и девушки.

Постепенно ребят стали вызывать в военкомат. Студентов определяли в основном по военным училищам. Я с несколькими друзьями попал в Ленинградское артиллерийское техническое училище, что на Литейном, напротив печально известного Большого дома. После вольготной студенческой жизни "школа молодого бойца" показалась нам очень уж жесткой. Все по уставам, четкая субординация, бессмысленная бесконечная шагистика, командиры как бы специально ловили нас, чтобы наказать.

Начались налеты фашистской авиации на Ленинград, и в начале осени весь личный состав нашего училища погрузили в эшелоны и перевезли в Ижевск. Здесь мы заняли здания педагогического института. В январе 1942 года нас уже выпустили, присвоив звание "воентехник Ш ранга" - один кубарь.

Отсюда отправили почему-то не на фронт, а на центральную военную базу в поселке Ададым в Красноярском крае, около Назарова. Там скопилось нашего брата человек 200, все бывшие студенты, а делать было нечего. Весной нас направили опять в Ижевск в наше родное училище на "повышение квалификации", где мы опять учили ОУМЧБ (основы устройства матчасти боеприпасов) и т.д. Но обращение с нами улучшилось: мы были средними командирами. Зато питание настолько ухудшилось, что я, например, непрерывно страдал от голода. Все лето 1942 года постоянно ждали отправки на фронт и со все большим нетерпением.

Однако лишь осенью повезли некоторых из нас по формирующимся частям. Я попал в 7-ю отдельную лыжную бригаду морской пехоты, которая формировалась близ станции Дербышки под Казанью. И здесь мы проформировались до февраля 1943 года, когда нас повезли, наконец, на войну. А ведь она, проклятая, пожирала народ по многу тысяч в день, а я болтался по глубоким тылам не по своей воле. Скоро наша бригада попала в окружение. Это был, наверное, самый тяжелый и страшный период моей жизни. Выбравшись, я с некоторыми товарищами очутился в запасном полку 1-й Гвардейской армии. Лето 1943 года мы просидели в обороне, пока другие наши войска решали исторические задачи на Курской дуге и в других сражениях. Немцы без больших боев отступали к Днепру. В конце лета наша армия вела безуспешные попытки форсировать Днепр напротив Днепропетровска, но в связи с большими потерями была отведена на пополнение.

Вдруг в ноябре другие соединения форсировали Днепр и с ходу взяли Киев и Житомир. Нас сразу же бросили в прорыв, и тут опять пошли бои, наступления и отступления. В общем, в течение 1944 года мы перешли Карпаты, вступили в Словакию, Чехию, Польшу и, наконец, в Германию.

обеда астала меня в Моравской Остраве.

Потом началась демобилизация старших возрастов, ограниченно годных и некоторых специалистов народного хозяйства. Я ни в одну из этих категорий не попал, а сердце рвалось на свободу. Часть нашу расформировали, и я оказался в резерве офицерского состава во Львове. В итоге войны я не был ранен, только контужен, засыпан землей в Дарнице, получил нефрит, 2 боевых ордена, 1 медаль и звание старшего техника-лейтенанта. Последующие брежневские медали за награды не считаю, ведь они давались нам лишь за то, что мы вместе с "Рулевым" пережили очередные 5 лет. Осенью 1945 года дали мне отпуск, и я на месяц съездил домой, а по возвращении меня поставили начальником складов НЗ (неприкосновенного запаса боеприпасов). Уже после Победы мне в течение полутора лет довелось участвовать в насаждении социализма в Западной Украине. Удалось демобилизоваться путем разных ухищрении лишь осенью 1946 года.

Почти сразу после демобилизации поехал в родную ЛТА, досдал некоторые экзамены за третий курс и перешел на четвертый. С войны я вернулся другим человеком: самостоятельным, решительным и более энергичным, отметки были только "5". После войны еще 2 года были карточки, в Ленинграде было голодно, и много помогала поддержка от родителей из Лихославля картошкой, салом и прочим.

Еще будучи студентом в 1948 году поехал в Лисино, где вскоре получил должность старшего лесничего учебно-опытного лесхоза. Годы идут, а я все холостой, живу на квартире у хозяйки. Но вот в 1952 году я решительно переменил свою судьбу, поступив в аспирантуру на кафедру лесных культур ЛТА и в том же году женившись. Жить я перешел в тещин дом или, по-украински, в приймы. Работа над диссертацией шла довольно туго, отвлекаемая и ленью, и семейными и не только семейными обстоятельствами. А содержать-то растущую семью надо, и я поступил преподавателем в Лисинский лесной техникум. Семью не прокормишь на зарплату старшего лесничего - 78 рублей. В техникуме преподавал разные лесные науки, но больше всего общее лесоводство. Наконец в 1956 году защитил диссертацию. И хотя имел несколько приглашений на лесные опытные станции, от своего дома, тещи и ее коровы оторваться не смог - было уже трое детей. Осел в Лисино. Отработав 6 лет в техникуме, поступил опять в ЛТА, теперь уже на должность старшего научного сотрудника в Проблемную лабораторию живых элементов дерева. Здесь я не поладил с ее руководителем Ф.Т. Солодким и, проработав всего 4 года, перешел в Лабораторию лесоведения АН СССР. Здесь на должности младшего научного сотрудника я стал получать 160 рублей, после прежних 240, а адаптироваться к этому было трудновато, деточки росли.

Зато работа была экспедиционная, я там жил на полевые и энцефалитные, а зарплата вся шла домой. К тому же, отчитавшись осенью за экспедицию, я с декабря по апрель был в основном свободен, сочиняя науку дома. Лаборатория наша (ныне Институт лесоведения РАН) находится в селе Успенском Московской области, и я там бывал всего 4-6 раз в году с отчетами и на ученых советах. Вдруг однажды вижу себя, к собственному изумлению, в списке научных сотрудников, глубоко изучающих марксистско-ленинскую философию по первоисточникам. Как же не ценить такую работу? Тем более что постепенно и здесь стал старшим научным сотрудником.

Мы закладывали стационар для долголетних научных исследований в деревне Сосвятское Западнодвинского района Калининской области. И здесь много пришлось приложить труда, риска и неправд, чтобы капитально ремонтируя 2 деревянных здания, построить еще 6, в том числе двухэтажную кирпичную лабораторию. Я имел неограниченное доверие начальства, полностью его оправдывая, деньги, спирт, хорошо смазывающий скрипящие места и подходящие законы. А в лесу-то - капитальные водосливы, скважины, дороги, мачты, лизиметры, будки и множество приборов. Несколько лет трудилась бригада специалистов-электронщиков (4-6 человек), чтобы автоматизировать сбор научной информации. Работать было интересно, и к моим трудам относились адекватно. Но наступали уже старость и немощь, не подходящие для экспедиционной работы, и в 1982 году я попросился на пенсию. Затем, правда, съездил еще три раза на два летних месяца в Сосвятское, а потом уже окончательно осел в Лисино.

К тому времени мои родители и родители жены умерли. Дети выросли, выучились и обзавелись своими семьями, родив на радость жене и мне внуков. На пенсии я вновь попытал свои силы на педагогическом поприще: согласился вести факультативные уроки лесоводства в средней школе в поселке Лисино, но увы. Дело это я люблю и, кажется, знаю, но хотя мне изо всех сил помогали директор школы и коллеги - педагоги, ученики так резко не приняли мою науку, что через три года взаимных мук мне пришлось уйти. Опять известный вопрос: " Кто виноват?" Теперь я занимаюсь делами, за которые не платят: числюсь председателем церковного совета местной церкви и председателем совета ветеранов нашего поселка. Но чувствую, что здесь работаю плохо.

Часть 1

|

Наша семья 1-й ряд: Суханов П.А и я (артиллерия), Коля Шитенков (сын полка, наш воспитанник, сирота), Ерофеев В.П.(начальник), Дидковский И.Л.(писарь) 2-й ряд: Козлов Н.Ф., Бездетко М.Я.,Чернобай, Меркулов А.И., Бутузов Д.И.(мастера) Чехословакия, январь 1945 г |

Осенью 1941 года наше военное училище эвакуировали из Ленинграда в Ижевск. В первое же увольнение мы с Вадимом Романовым пошли посмотреть город. Идем по одной из окраинных улиц, слышим крики. Поспешили туда. Трехэтажное каменное здание, вероятно, школа. Из него несутся вопли и стоны. Подошли поближе. А это госпиталь, переполненный раненными защитниками Отечества. От него по всей улице разносится страшный трупный запах, вой и крик изуродованных людей.

Содрогнулись необстрелянные мальчики Вадим и Сережа: не ждет ли и нас такая же участь?

Вадим с войны не вернулся.

***

По окончании училища нас, несколько человек бывших студентов, отправили на центральную военную базу, на станцию Ададым Красноярского края.

Как-то втроем мы отстали от поезда в Новосибирске. Идем по пустынной платформе. Издалека видим какие-то мешки, разбросанные в конце тупика и на платформе. Подходим ближе. Да это же люди! Вернее, трупы, которые выбросили из поезда, везущего ленинградцев на восток.

РАССТРЕЛ ПЕРЕД СТРОЕМ

Этот способ казни является "педагогическим". Он придуман для устрашения непокорных, сокрушения воли сомневающихся. Он всегда оставляет самое тяжелое впечатление и запоминается на всю жизнь. К нему привыкают, наверное, только профессионалы.

Технически расстрел перед строем производится следующим образом. На достаточно большой площади выстраивается воинское подразделение каре, то есть буквой "П". В свободное пространство выводится человек, подлежащий казни, зачитывается приговор, который на глазах у личного состава приводится в исполнение. Мне довелось присутствовать при этом три раза, причем каждый раз ощущения были совсем разными.

Первый раз это случилось, когда мы были еще в училище, необстрелянными мальчиками. Наше артиллерийское техническое училище было эвакуировано из Ленинграда в Ижевск. Шел второй год войны. И в деревню Новый Игерман в 25 километрах от Ижевска пробрался дезертир с фронта, вооруженный пистолетом. Там он устроился у какой-то бабенки и, воспользовавшись тем, что все сильные люди были на фронте, а здесь, в глубоком тылу, не было ни милиции, ни крепкой власти, стал устанавливать свои порядки. Думаю, что если бы он жил мирно, ему бы так и удалось отсидеться в тылу. Но он обнаглел. Здоровый и вооруженный, он стал грабить людей, и без того истощенных условиями военного времени. Когда к нему пришел вернувшийся с войны инвалид, бандит застрелил его. На председателя колхоза, пожилую женщину, бросился с ножом и ранил. Тогда из деревни прибежи мальчики и сообщили о террористе. Областные власти попросили помощи у нашего училища. На другой же день в Новый Игерман был отправлен взвод вооруженных курсантов из второй батареи под командованием старшего лейтенанта Жирова, который уже побывал на фронте, воевал в разведке, так что имел необходимый опыт. Идти пришлось пешком, так как автотранспорт находился на пределе своих возможностей - "все для фронта, все для победы". Бандита взяли легко, без сопротивления и привели на гауптвахту. Я в этом деле не участвовал. Через два дня трибунал приговорил преступника к расстрелу перед строем.

Наше училище выстроили на аэродроме по-батарейно. Привели обросшего мрачного негодяя, и комиссар училища подполковник Голубев, вернувшийся с фронта искалеченным, произнес речь, которую я запомнил на всю жизнь. "Ты хотел жить, и это понятно. Наши курсанты тоже хотят жить. Но ради спасения своей Родины и своих близких, они пойдут в бой. Некоторые из них погибнут, но на их могиле Родина поставит памятник. А на твоей могиле, ненасытная тварь, мы будем с..ть". Мы слушали это с воодушевлением и ненавистью к бандиту. Зачитывается приговор. Вдруг преступник падает на колени и ревет диким голосом. Раздается команда: "По изменнику огонь!" Трое незнакомых в штатском исполняют команду из автоматов. Потом один из них стреляет в голову поверженного негодяя из пистолета. Мы сообразили, что это были городские НКВДешники, которых власти держали в тылу для таких случаев. "Направо, шагом марш". Курсантам страшновато, но ощущается удовлетворение справедливым решением.

Мне пришлось еще раз стоять в таком же строю по другому случаю. Мы были на фронте уже больше года, испытали и страх, и ощущение победы. Казалось бы закалились. В наступлении, как всегда, у нас были большие потери личного состава. Пополнение шло из тыла, но отчасти и за счет мобилизации молодежи из освобожденных районов. И вот однажды где-то на Западной Украине мы начали мобилизовывать освобожденную молодежь. Но не тут-то было. В селе оказались мормоны, которым религия запрещает брать в руки оружие. Уговоры и угрозы не помогали. Тогда командование решило поступать по законам военного времени. Арестовали и судили одного юношу. Полк выстраивается в каре. Выводится бледный, худой, стриженый мальчик. Белые губы его что-то шепчут. Капитан из КРО "СМЕРШ" читает приговор. Команда: "По изменнику Родины огонь". Трое автоматчиков дают залп, и пули прошивают тело насквозь, из спины вылетают клочья ваты от ватника. Тошнит, ощущение тягостное, хотя мы уже обстреляны и видели смерть рядом, но то была какая-то "законная смерть". После этого мобилизация в селе пошла успешно.

В третий раз дело было уже после воины, зимой 1946 года. Мы "обеспечивали свободу выборов в Верховный Совет СССР" и для этого стояли по деревням, где советская власть была непрочна. НКВДешники ловили украинских самостийников. Схватили какого-то хлопца, который пробирался зачем-то по селу задами, целиком по снегу. Наспех судили, т.к. приближался день выборов, и приговорили к расстрелу. Опять каре, приговор, команда. И вдруг хлопец поднимает руку: "Хай живе Укр…" -рев автоматов. Молодой хлопец, но крепкий, провалил труды НКВД.

Наверно, на войне были и изменники, и шпионы, но мне как-то ни разу не пришлось видеть, что с ними делают. Бериевское ведомство КРО "СМЕРШ" находилось в армейском тылу и там, как говорят, непрерывно шли расстрелы, но втихую. Показывали пожилого усатого старшину, который, якобы, приводил приговоры в исполнение. Эта фабрика смерти перерабатывала вернувшихся их плена, фальшивых партизан, репатриированных и много другого народа. В КРО были сексоты (секретные сотрудники) и следователи, и прокуроры, и судьи и усатый старшина. Мы их никак не касались: засекречено, далеко, да и мы к ним относились настороженно, хотя на войне ведомство Берии делало свою необходимую, но грязную работу.

ОКРУЖЕНИЕ

На войне было всякое, не только победы. Свой первый период войны я служил в 7 й отдельной лыжной бригаде, которая готовилась для выполнения боевых операций в тылу противника.

Личный состав бригады был составлен из моряков с разных флотов. Все были поставлены на лыжи, тащили на лямках волокуши с боеприпасами и другим имуществом, имелась большая рота подвоза на лошадях. Артиллерия состояла из отдельного противотанкового истребительного дивизиона 45 мм пушек. Нас вооружили автоматами, кинжалами, одели в полушубки и валенки. Отдельная армейская группа из лыжных бригад и танковых корпусов под командованием генерал-лейтенанта Попова представляла мощную мобильную силу.

Во второй половине зимы 1943 года наша бригада выгрузилась из вагонов на станции Калач на Дону. Немецкие войска спешно отступали без больших боев, и мы едва поспевали за ними. Наша мощная сила оторвалась от станций снабжения на 150-200 километров. С воздуха нам начали перебрасывать боеприпасы и горючее на "дугласах", но часть сброшенного груза терялась, разбивалась и доставлялась не по назначению.

Начиналась весна, снег стал таять. Автомобили застревали, ломались, лошадей стало нечем кормить, да и самим все больше не хватало продовольствия. Деревни на пути встречались сожженными дотла. Немцы перешли к активным действиям и стали окружать вырвавшуюся вперед нашу группу. Бои принимали все более ожесточенный характер. Немецкие танки давили наши части, а нам отбиваться скоро стало нечем. В наших прекрасных шубах было жарко, а валенки намокли, мы в них топали по грязи и мокрому снегу. Лыжи и волокуши мы побросали, частично сожгли. Наша сильно разбитая, растерявшаяся в разных местах бригада потеряла управление. Не зная, где наши, где немцы, мы малыми группами начали выходить в направлении Славянска. Я как-то придерживался капитана Талызина, командира роты ПТР (противотанковых ружей). Его бойцы побросали свои противотанковые ружья и держались около наших повозок, на которых мы везли раненых, сбросив бесполезные мины и револьверные патроны. Некормленые лошади постепенно падали, мы их пристреливали и питались их мясом. Кругом гремели бои. Днем над нами почти постоянно кружили "юнкерсы", сбрасывая мелкие бомбы и расстреливая из пулеметов скопления людей. Ночью кругом вспыхивали немецкие осветительные ракеты. Нас, постоянно мокрых в наших шубах и валенках, непрерывно знобило от физического истощения. Капитан где-то достал початки сухой кукурузы, которые мы грызли на ходу. А как тяжко было видеть батареи наших пушек, стоящих на огневых позициях и покинутых расчетами. Проблуждав так в страхе и отчаянии несколько суток, мы вышли к реке Оскол, на которой лед вздулся, поверх шла вода. Кое-как, проваливаясь и вытаскивая друг друга, мы ночью перешли реку и оказались у своих.

Нам сказали, что 7-я и 10-я отдельные лыжные бригады потеряли свои знамена, и люди пошли на пополнение 1-й гвардейской армии. Радостно было встретить многих знакомых, переодеться в шинели, переобуться в ботинки с обмотками и заняться истреблением вшей, которые сплошь нас облепили. В своем вещмешке я принес секретные материалы о вооружении нашей 7 й бригады, выбросив свои личные вещи. Сдаю документы в КРО (контрразведывательный отдел) "СМЕРШ (смерть шпионам)" запасного полка, а они смеются - бригада потеряла знамя и неизвестно, где командование, а добросовестному дураку не во что будет переодеться...

Но каждый по-своему видит свой долг, как на войне, так и в мирной жизни. И я ни о чем не жалею.

***

Досаждали нам бомбежки. Убивали и глушили они нашего брата. Помню белокурого лейтенанта, с которым мы только что выпивали трофейный шнапс. Осколок сразил его прямо в висок на моих глазах.

Меня самого взрывом крупной бомбы завалило землей в Дарнице. Я оглох, ничего не соображал. Но шло наступление, наши форсировали Днепр прямо напротив Киева и было не до меня. Постепенно как-то все обошлось. Но это была "штатная" ситуация, на то мы и были солдатами.

А вот в деревне Маяки было иначе. Фашистский самолет только что отбомбил улицу. Обломки домов еще сыплются, и осколки бомбы шипят в лужах...

Вдруг раздается пронзительный визг где-то рядом. А это женщина поднимает дочку с земли, прижимает ее к себе, а у той осколком распорот живот, и кишки висят до земли. Девочка доживает последние минуты, а мать рядом кричит и визжит страшным голосом.

Мы в ближнем тылу. Спим. Передовая разговаривает километрах в десяти. Вдруг, стрельба на нашей улице, слышим очереди "шмайсеров". Немцы прорвались!

Вскакиваем, бросаемся к оружию. Капитан громко кричит: "Слушай мою команду! Соловьев и Дидковский, установить пулемет Горюнова на чердаке, взятьо пять ручных гранат, не пропускать фрицев по улице! Кольчак, Меркулов и Суханов - с автоматами у окон! Огонь открывать по моей команде! Коля (сын полка), лезь на крышу, сообщай о движении неприятеля!"

Но фашистов отбили и без нас. Зато дрожь и озноб запомнились. Это ведь было мое первое боевое крещение.

ЗАПАХ ВОЙНЫ

Летом 1943 года мы были в тылу наших войск на формировании после выхода из окружения. Стоим в каком-то селе посредине беспредельных украинских полей. Подгоняем оборудование, которое мне почему-то все коротко, учимся мотать обмотки.

Слышим, летит тяжелый "Юнкерс". Выскочили на улицу. Видим, по нему стала густо лепить батарея 25 мм зенитных пушечек. Расчеты таких батарей зачастую состояли из наших девушек, только командир батареи был какой-нибудь молоденький лейтенант, у которого только-только начали пробиваться усы.

Вдруг видим, от хвоста самолета полетели какие-то клочки. Ай да девки! Самолет пошел в штопор и упал где-то, как нам показалось недалеко. Бросились бежать к месту падения. Оказалось, что это километра 1,5-2. Пока спешили, самолет взорвался и загорелся. Подходим ближе с автоматами наготове (парашютисты не выскакивали). И тут нас охватило облако дыма от горящего самолета. Страшный, тяжелый, удушливый запах горелого мяса. Это горели наши враги!

Затем этот знакомый отвратительный запах войны везде преследовал нас.

После того, как был сломан хребет фашизму под Орлом и Курском, немцы начали быстро отступать без боев на нашем участке фронта. Они-то отступали на автомобилях, а мы преследовали их пехом. Естественно, между нами и немцами образовывался разрыв в 2-3 дня, который изверги использовали для уничтожения городов и деревень. На политзанятиях нам говорили, что существовал приказ Гитлера, чтобы на месте густо населенной Украины оставить коммунистам пустыню. Здесь фюрер шел по стопам своего друга, "вождя народов", издавшего такой же приказ еще в 1949 году.

Разница лишь в том, что сталинский приказ исполнялся в условиях паники и неразберихи, руками партизан, и поэтому дал результат случайный. У Гитлера же приказ исполнялся хладнокровно, специальными отрядами "зондеркоманда".

Приезжает такой отряд из 15-20 солдат в деревню, дает для острастки пару очередей из автоматов, выгоняет всех жителей из хат на улицу и специалисты-факельщики поджигают кровли этих домов. Обычно кровли соломенные или из очерета (тростника) и горят быстро. План выполнен, поехали дальше.

На другой-третий день в село вступаем мы. Видим ряды дымоходов и печей, среди которых копошатся несчастные люди, перемазанные, плачущие, рыдающие. Они и радуются нам, и поглощены своей страшной бедой. Раскапывают горелую картошку, ищут погибший скот.

Вот здесь-то снова все окутано ужасным запахом горелого мяса, запахом войны. Конечно, сгоревших людей встречать не приходилось, но в хатах сгорели шубы, подушки, валенки и прочий небогатый скарб колхозников.

И потом, из подбитых танков, сгоревших домов в городах, везде нас сопровождал мрачный, ужасающий запах горелого мяса, запах войны.

"ФЕРДИНАНД"

Почти все лето 1943 года мы простояли в обороне на берегу реки Оскол, где-то недалеко от города Изюм. Наши войска занимали левый пологий берег реки, а немцы - правый, покрытый меловыми скалами. Конечно, наши позиции были неравноценны.

Штаб нашего полка (и артиллерийские мастерские, в которых я работал) находился в большущем селе Загрызове в 1-2 километрах от реки. Активных боевых действий у нас не было, немцы село не обстреливали. Только за высунувшимися нашими солдатами днем вели охоту немецкие снайперы, а сами фашисты сидели в меловых скалах. Поэтому на нашем участке фронта было спокойно. Мы даже по ночам иногда ловили рыбу в реке (что было строго запрещено).

Однако мы непрерывно строили оборонительные сооружения, используя складки местности: оборудовали огневые позиции артиллерии, пулеметные гнезда, рыли хода сообщения и устанавливали минные поля. Мы ожидали вылазки гитлеровцев.

И вдруг однажды утром из-за скал вылез какой-то странный танк, сделал пару выстрелов, и сразу подбил нашу пушку, а потом уполз задним ходом. Что за чудовище?

Наш штаб постоянно получал сведения о новейших вооружениях немцев из вышестоящих штабов. Так мы узнали, что у нас появился грозный противник - штурмовое орудие "Фердинанд". Эта самоходка имела чудовищную лобовую броню - 200 мм и была вооружена прекрасной 88 мм пушкой, которая обладала колоссальной дальностью прямого выстрела и потому била очень точно. Но у "Фердинанда" оказалась "ахиллесова пята" - вовсе не было брони сверху машины, а в ходовой части помещались электромоторы - тоже уязвимое место, недоработка Порше (за Порше не ручаюсь).

Следующим утром монстр выполз опять, но не успел сделать выстрел, как наши молодцы-артиллеристы залепили ему прямо в лоб два снаряда. Это вреда ему, конечно, не принесло, но не понравилось фашистам, и черепаха уползла назад. Такая дуэль продолжалась несколько дней с потерями с нашей стороны. То гад разорит пулеметное гнездо, то минометную батарею, плохо замаскированную.

Но вдруг чудовище исчезло. Мы подумали, что его уже увезли.

Ночью с того берега прибежал мальчик, у которого тетка жила в Загрызове. Он сообщил, что сгоняют жителей из деревень для строительства траншеи в скалах. Мы сразу сообразили, что в траншее самоходка защитит ходовую часть, зато потеряет возможность маневра.

На оперативном совещании было решено достать врага сверху навесным огнем минометов. Пока жители долбили траншею, мы попросили на помощь у соседей 120 мм минометы. Ночами тайно установив их батареи, мы увеличили мощь минометного огня. Но пристреливание делать было нельзя: мы щадили мирных жителей в траншее и скрывали нашу задумку.

Через пару дней выполз наш враг - появился броневой щит и пушка, которая сделала точный выстрел. Мы не отвечали.

На следующее утро, только взошло солнце, подлый гад высунул свою пушку. Тотчас в небо пошла сигнальная ракета, и мы открыли беглый огонь из всех огневых средств по врагу, все окрестности заговорили. Внезапно в траншее раздался мощный взрыв, столб дыма и пламени поднялся над меловыми скалами. Ура! Ура! Мы уничтожили новейшую разработку немецкой мысли и техники.

Так и стоял обгорелый остов "Фердинанда" на месте до сентября, когда фашисты, разбитые на Курской дуге, стали спешно отступать. Мы без боев переправились через реку и пошли на запад.

Думается, что немцы хотели испытать свою новинку в позиционной войне, но неудачно. На Прохоровском поле "Фердинанд" пригодился бы гитлеровцам больше.

***

Когда мы вступили в Проскуров, то к нашему удивлению и негодованию увидели, что многие его улицы и площади переименованы по-фашистски. Запомнились "Германгерингштрассе", "Эсэсгассе" и другие.

Солдаты палили из автоматов по ненавистным табличкам, мы плевались на эту пакость. А теперь есть защитники "исторического прошлого". Так, может быть, стоило бы сохранить наименования наших мест, оставленных нам оккупантами? Это ведь тоже история.

НА ЗАКРЫТЫХ ПОЗИЦИЯХ

Летом 1944 года мы стояли в обороне в Карпатах. Я был начальником артиллерийских мастерских стрелкового полка. Основная наша работа заключалась в обеспечении всего полка боеприпасами. Приходилось ремонтировать артиллерию, минометы и стрелковое вооружение и следить за их состоянием.

Прибегает как-то к нам в артснабжение солдат с артиллерийских позиций и говорит: "Пушки при стрельбе прыгают, наводка сбивается, никак не можем заглушить фашистских минометчиков". Сообразив в чем дело, мы со старшиной Мишей Бездетко отправились на позиции. А незадолго до этого батарее пришлось много пострелять, отбивая атаки немцев, да и раньше наши ЗИС-3 (завод им. Сталина) хорошо поработали, так что у них износились сальники противооткатных устройств и вытекла часть жидкости.

На огневые позиции пришлось пробираться через лощину, которая простреливалась из пулемета гитлеровцами. Вдруг сопровождавший нас солдат упал со стоном, ему пуля перебила руку. Легли на землю, перевязали его наскоро из индивидуальных пакетов, и я приказал ему отправляться в тыл, медсанбат. Другая пуля хлестнула перед лицом Бездетко по кустам, и отскочившая веточка просекла ему кожу на лбу, пошла кровь, но мы увидели, что это пустяки.

Подходя к батарее, видим, что в воздухе кружит "рама" - немецкий самолет-корректировщик. Надо спешить, с его помощью немецкие минометчики быстро разобьют нашу батарею, хотя они и сами начали пристреливаться, но все шли недолёты. Было жарко, и мы бросили наши шинели на кусты. Наспех подтянули у пушек гайки сальников, подкачали в накатники стеол. Боеприпасов довольно, пушки пошли стрелять устойчиво. Командир батареи скомандовал: "Беглым огонь", а уж к нам совсем близко стали залетать "лягушки", немецкие прыгающие мины. Но расчеты замечательно слажено работали, наши 4 пушечки загрохотали дружно и почти сразу же задавили батарею фашистов. "Рама" улетела. Ура! Радость маленькой, но нашей победы!

Смотрим, а заряжающий одного орудия бледный, схватился за бок, он был ранен осколком, сгоряча в бою продолжал подавал унитарные патроны, а теперь лег на землю. Оказалось, что ранение неопасное, но он потерял много крови, которая пропитала ему гимнастерку и шаровары. Командир батареи посмотрел на Мишу Бездетко и говорит: "Да и ты ранен в лоб, но как еще жив?" Тут мы все рассмеялись - у него просто засохла на лице кровь. Наш смех послужил разрядкой после горячки боя. Все закурили, и мы со старшиной и раненым солдатом пошли обратно. Подходим к нашим шинелям, которые мы оставили на кустах, а они сплошь посечены осколками от поганых фашистских "лягушек".

***

Цисна - стремительная речка в Карпатах, глубиной по колено, с чистой, но такой холодной водой, что при одном воспоминании о ней меня до сих пор пробирают мурашки.

За рекой - огневые позиции двух наших батарей, которые простреливают дорогу между какими-то городишками. У них кончаются боеприпасы, и я их везу с одним солдатом на машине. Шофер всю ночь чинил свой ЗИС и сейчас поминутно засыпает в пути; я его шиплю и дергаю за волосы.

Подъезжаем к условленному месту, но моста нет. Шофер вываливается из кабины и засыпает. Мы с солдатом разгружаем ящики на берегу. Подходят артиллеристы и начинают переносить боеприпасы на плечах через речку. Первая батарея - недалеко от берега, вторая - за бугром, подальше.

Неожиданно слышим на батарее стрельбу из автоматов. Прибегает сержант: "Напали фашисты, все на защиту! Комбат просит ставить взрыватели "на картечь".

Батарея дала пару залпов картечью, остальных врагов отбили из автоматов. Вторая батарея подбила бронетранспортер с немецким подкреплением и просит боеприпасов.

Мы вдвоем с солдатом переносим ящики на плечах через Цисну, в бой не рвемся. Я имею лишь пистолет, а солдат забыл свой карабин. Вскоре мой помощник на камнях вывихнул ногу (или притворился ?). А у меня на проклятых камушках оторвалась подошва от сапога. Кое-как отрезал остаток и пру ящик за ящиком. Снизу - холод, сверху - жар. Батарейцы прибегут за очередным ящиком и опять на батарею, ждут новых атак. Принесли двух раненых, один немного постонал и умер.

Горячка, бой.

Я почти один перетаскал вся машину боеприпасов на другой берег. Наши удержали свои позиции и продолжали держать вражескую дорогу под обстрелом.

Эх, Цисна, Цисна!

***

Выполняя "сталинскую стратегию маневрирования", нас непрерывно переводят с одного участка фронта на другой. И мы идем десятки километров пешком, чаще всего ночью. Естественно, что в конце марша валимся с ног от усталости.

Попали в целую неразбитую деревню. Захожу в хату. Хозяева приветствуют и приглашают нас на отдых. Сами привычно забираются на печь.

Вижу, стоит бамбетль - что-то в роде самодельного деревянного дивана, внутри набитого соломой.. С ходу бросаюсь в эту солому. Не успел заснуть, чувствую, меня словно облили кипятком. А это - миллионы изголодавшихся блох! В отличие от привычных вшей они кусаются больно. Бранясь почем зря, как-то отряхиваясь, выскакиваю в сени, где и засыпаю на полу.

***

Стоим в Окоциме, известном пивоваренном городе, а неподалеку от нас - знаменитый Освенцим. Туда пока не пускают. Но через два-три дня, когда оттуда вывезли последних оставшихся в живых мучеников, мы ездили смотреть лагерь.

Огромное огороженное колючей проволокой пространство с какими-то постройками, а посередине - громадная улица, прямой проспект, с выложенными по обеим сторонам штабелями трупов. Голые тела педантично уложены поочередно головами и ногами вперед, как бревна, в штабель высотой полтора метра.

Чисто, ровно, никакого запаха. И тишина.

Какая же здесь концентрация людских судеб, мыслей и чувств!

***

Нашим никак не удается выбить немцев из городка: фрицы на своей земле стоят крепко. Вдруг появляются наши штурмовики ИЛ-2. Они идут стремительно, настильно, волна за волной. Городишко - весь в дыму и проблесках разрывов реактивных снарядов. И новые волны штурмовиков, пока не пропадает сопротивление обороняющихся.

Иваны с криками "Ура!" поднимаются с земли. Грудь наполняется радостью победы.

***

Едем какой-то долиной и вдруг видим целое поле, уставленное немецкими карабинами, воткнутыми стволами в землю. Немцы здесь сдавались в плен. Ряды - безупречные, фрицы - аккуратный народ. А нам это видеть - такая радость.

Часть 2

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ РОМАН

|

| Зина Колачек. |

Силезия - огромный промышленный район в центре Европы, расположенный в трех государствах. В Германии она так и называется Верхней и Нижней Силезией, в Польше это - Шленск, в Чехии - Витковицкий промышленный район. Здесь имеются залежи железной руды и каменного угля, сильно развита промышленность и густое население. Города и промышленные предприятия тянутся на десятки километров и связаны железнодорожными и трамвайными путями. Моравская Острава и находится в Витковицком промышленном районе.

Дело было в конце войны, когда наши войска выбили фашистов из Остравы. Мы едем со своими боеприпасами по мощенным брусчаткой мостовым крупного города. Остановились недалеко от площади, и я вижу подходящий вроде двор за железными воротами, где нам было бы удобно развернуть склад боеприпасов. Кованые двери не заперты, я захожу во двор, вижу хороший навес и командую отворять ворота и въезжать автомобилям.

Вдруг слышу из окна голос женщины: "Родненькие наши, наконец-то вас дождались". Русская речь посреди чужого города - как-то неожиданно. Из подъезда благоустроенного европейского дома выбегает женщина средних лет, обнимает и целует воинов, вся задыхается от радости. Плачет. Думаю, какая-то беглянка из фашистской неволи. Нет, сама приехала. Совсем непонятно. Зовет к себе в квартиру. Но некогда: разгружаемся с машин, грузим боеприпасы на повозки и везем на батареи и в роты.

Вечером иду к удивительной хозяйке. Оказывается, она дочь священника из города Ирбита на Урале, где стояли чехословацкие части, поднявшие известный мятеж. Ее оттуда и увез унтер-офицер Зденек Колачек к себе на родину. Ксения Капитоновна, как ее звали, сильно скучала по России, никогда не слышала здесь родной речи и вся сияла, оказавшись среди своих. Непрерывно щебеча, стала скорей ставить угощение. Заметно было, что речь ее правильна, но как-то несовременна, вроде я говорю с человеком из пьес Островского или Чехова. И никакого акцента. Ксения Капитоновна окончила гимназию в Ирбите. Она непрерывно расспрашивала о России, но мы и сами там давно не были. Узнав, что я учился в Ленинграде, говорит, что мечтала там побывать когда-то, но не пришлось. Квартира большая, хорошо обставленная, в углу православные иконы и лампады.

Неожиданно приходит очень красивая девушка лет двадцати. Она прекрасно одета, что как-то не вяжется с войной. Застенчивой ее не назовешь, все движения ладные, смелые, быстрые. "Это моя дочь Зиновия, она в балетной труппе Чешского театра и учится в балетной школе". Старший сын Иван в войсках генерала Свободы, а муж Зденек, мастер литейного цеха, на работе. На столе появляется ром, бисквит. Чудеса какие-то. Я стесняюсь своей промасленной шинели, плохо выбритой бороды, нечищеных кирзачей.

Но во дворе наши что-то кричат, надо идти. Одеваю шинельку, иду. Вдруг в коридоре Зина догоняет меня и целует. Вот те раз! Отчего-то кружится голова, выпил вроде мало.

Капитан посылает меня с двумя повозками мин на батареи минометчиков в ночь. "Может быть, ночь будет темная, проскочите проклятую лощину на лошадях, иначе придется таскать ящики на плечах". Знаю, что батареи за оврагом, а по нему нет-нет, да и прочертят смерть трассирующие пули. Говорю: " Прорываемся самостоятельно, как только луну закроет облако". И вижу, другая повозка, где ездовой был посмелее, загрохотала. А мой Пилипенко, мужик, годящийся мне в отцы, трусит. "Да в мине ж дiти". "Это приказ, застрелю на месте". Не помогает. Бью пистолетом по голове и стреляю в воздух. Течет кровь, и это его отрезвляет. Вижу, трассы переносятся на нас и бьют два пулемета. Лошади бешено рвут вперед - и вот мы уже за холмом, в безопасности. Радостные минометчики моментально разгружают повозки, и мы едем обратно. И никому уже не страшно, хотя трассы по-прежнему чертят смерть.

Еду и мечтаю о Зине, какая она красивая, бойкая, подвижная. Но почему это она вдруг при первом знакомстве, поговоривши всего с полчаса, первая целует меня? Гм! Какой уж я кавалер.

Приехали. Докладываю капитану: "Задание выполнено, потерь нет". "Молодец! А теперь я вот что скажу: почему это вокруг тебя такую суету подняли Колачеки? Ксения все меня расспрашивает про тебя. Как ты успел за один день всех их взбаламутить? Никогда я не замечал за тобой такой прыти". "Да ничего еще и не было, просто некогда, ведь мы все на виду". "Гм!" С тем я и завалился уже под утро в сено на повозку.

Слышу вдруг стук, запрягают лошадей, совсем светло, не поспал, а надо вставать. Неожиданно подбегает Зина, обнимает при всех и зовет домой. Гм! И тут у меня почему-то поднимается дух противления. Как это получается, что вся инициатива принадлежит им? Дома меня встречают как генерала, Ксения Капитоновна бросается снимать шинельку, в которой только недавно перевелись вши, и она пахнет лошадьми. На столе закуски и коньяк. Удивляюсь. Никому из нашего артснабжения, даже капитану, нет таких почестей. Но вот заходит и он. Подкрепляемся, и он берет меня за руку и уводит. "Здесь что-то нечисто, они хотят охомутать тебя. С чего бы это? Ты же не давал повода". "Конечно!" Капитан, вижу, держит меня постоянно на прицеле и отправляет с машинами в армейские тылы за патронами. Так у нас с Зиновией ничего и не сладилось. Мы куда-то передислоцировались, через неделю была объявлена Великая Победа, которая своим восторгом и значением затмила все и для всех. Мы с Зиной обменялись фотографиями и адресами, но писем не писали: настоящего чувства между нами не возникло. Думаю, что переусердствовала ирбитская поповна, а то быть бы мне мужем красавицы балерины из Моравской Остравы. Было бы это счастьем? Не знаю.

***

Настоящая военная музыка - великая сила. Меня в восторг и трепет снова и снова приводят звуки "Колонного марша" и "Егерского марша". Их непрерывно играли духовые оркестры в дни нашей Победы. Говорили, что их исполняли еще в Отечественную войну 1812 года. Но так ли это?

Зато знаменитый марш "Прощание славянки" связан у меня с чувством беды, потери. Мы под его звуки хоронили в Дрогобыче генерала Васильева. В его "виллис" было прямое попадание вражеского снаряда.

ГДЕ ЗЕМНОЙ РАЙ

(Из чешского гимна)

Когда мы перешли из Словакии в Чехию, меня сразу как-то поразило различие в языке. Словацкий язык красивый, певучий, во многом похож на украинский. Провоевав полтора года на Украине, нам не составляло труда сразу же общаться со словаками. Чешский же язык показался нам каким-то грохочущим, рубленым и грубым, в нем часто встречаются сочетания из согласных звуков, что делает для нас их речь непонятной.

Но это только поначалу. Вскоре мы поняли, что большая часть чешских слов имеет общие славянские корни, и если прислушаться со вниманием, то разговор с чехами вести можно, тем более, что они еще лучше понимают русский язык, чем мы -чешский.

Затем удивила гражданственность чехов: на второй день после освобождения их дома уже были украшены национальными трехцветными флагами. Когда это они успели? Ведь при немцах за хранение национальных символов СС запросто расстреливало. И чем дальше продвигались мы в Чехию, тем больше усиливалось наше удивление и восхищение страной и народом.

Они - прежде всего граждане. На окраине городка Надражи-Богумина еще продолжается стрельба, наши солдаты добивают последние очаги сопротивления фашистов. Во многих домах выбиты стекла, пробита черепица крыш. А на улице, где посредине дороги развернулся танк и образовалась яма, уже появилась женщина с четырьмя подростками, которые на тачке подвозят щебень, засыпают яму и трамбуют засыпку.

Чехи радостно приветствуют своих освободителей. В Новом Йичине у нашей машины с боеприпасами лопнул баллон. Измученный шофер с фронтовыми проклятьями лезет под машину, отвязывает прикрученную проволокой трубу - замену домкрата, и мы, подложив ящики, начинаем вывешивать колесо. Ящики крошатся, так как машина груженая, и мы понимаем, что без ее разгрузки не обойтись. Вдруг видим, подходят несколько молодых людей и мальчиков и предлагают свою помощь. Приносят откуда-то длинную вагу и ловко поднимают весь перед автомобиля. Хватились шофера, а он уже спит на траве, изнуренный бессонными ночами. Тем временем к нам подходит симпатичная девушка и приглашает к себе в дом.

Здесь ее родители угощают нас какой-то вкусной едой, а девушка протягивает альбом и просит советского офицера оставить свой автограф. Старшие улыбаются, кланяются и говорят: "Это составит нам честь". Поставив запаску, едем дальше.

Как-то ночевали мы недалеко от Оломоуца, а утром приехали наши товарищи с бочкой пива, угостили нас. Мы, естественно, хотим иметь свою бочку. Они объяснили, где пивзавод, и вот мы уже там. Хозяин завода немец ушел с семьей, а на заводе теперь распоряжается наша братва. В подвалах в огромных деревянных цистернах вызревает вожделенный напиток, кругом разные трубы, краны и насосы, а где зрелое пиво - не поймешь. Мы дегустируем просто: подошел к цистерне - бах из пистолета, и пробуем струю. Несколько цистерн прострелено, струи хлещут кругом, на бетонном полу пива уже по щиколотку, а все не то. Хмель действует, в голове шум. Неожиданно приходят рабочие чехи с деревянными пробочками, быстро забивают наши пробоины в баках. Мы им торжественно объясняем, что буржуев немцев мы прогнали и теперь они, рабочие, хозяева завода. В общем, несем обычную хмельную чушь. Чехи вежливо кивают, улыбаются и ведут на склад выбрать бочку. Моментально налив бочку зрелого пива, они ловко закатывают ее в кузов, но у нас в глазах уже мутно. Только к вечеру привезли мы свой трофей в расположение.

Равнинная часть Чехии занята ровными прямоугольниками полей, которые обсажены черешней, грецким орехом, грушей. Дороги в идеальном состоянии, только кое-где попорчены. Откосы и канавы вымощены камнем на века. Видно, что все здесь ведется солидно из поколения в поколение.

Вот мы в Литомышле. На карте это маленький кружочек, а на деле чистый, благоустроенный и вовсе не маленький город, жители которого гордятся тем, что здесь жил и творил великий Бедржих Сметана и нынешний министр Зденек Неедлы. Через улицу протянут лозунг: "Братская Чехия приветствует освободителей". В окнах первых этажей домов выставлены фотографии Сталина Бенеша, беседующих за столом. Город цел, улицы полны народа, нарядно одетого, приветливого. Нам странно видеть, как почтенные паны снимают шляпы и раскланиваются друг с другом, блестя лысинами. Хотя город старый, улицы вовсе не кривые и узкие, как в Риге или древних немецких городах.

Но наше расположение в Дольнем Уезде, невдалеке от Литомышля. Это село, преимущественно сельскохозяйственное, тоже цело, и тут мы останавливаемся на несколько дней. Как живет здесь народ, нам показалось удивительным. Семья имеет 4-6 коров и пару лошадей, или трактор. Этот трактор, кажется "урсус", имеет одноцилиндровый мотор с калильной головкой и может работать на керосине, нефти и даже мазуте. Он используется и для обработки почвы, и как транспортное средство. Все семьи имеют наделы земли, некоторые ее арендуют. Многие жители деревни, помимо сельского хозяйства, имеют приработки. Один ремонтирует велосипеды и прочую технику, другой чинит обувь, кто-то имеет маленькую лавочку, есть свой пекарь, часовщик. В результате, в своей деревне имеется набор бытовых услуг, а многие семьи обеспечены приработками. Нас удивило, что какого-то классового расслоения, зависти, борьбы и конкуренции у этих странных чехов не заметно. Есть в деревне довольно большой универсальный магазин, принадлежащий какому-то Кампеличке, но о хозяине магазина люди с усмешкой как-то умалчивают. Мы подумали, что это скрывшийся немец.

Я поселился у Йозефа Кисилки, мясника и колбасника. Он был, по-нашему, прасолом: покупал коров и свиней, забивал их, силами своей семьи делал колбасы и окорока, торговал мясом. Йозеф мне говорил, что при взаимных расчетах между односельчанами и просто знакомыми людьми все держится на слове: никаких квитанций, расписок. У него много должников за мясо, колбасы и т.д., но они отдадут деньги в свое время, это его не беспокоит.

Наш командир - капитан жил у человека побогаче. Его хозяин покупал яйца, паковал их в плоские ящики и отвозил куда-то на своем автомобиле. Прибегает ко мне как-то вечером служанка яичника, вся дрожит и плачет: "Пан капитан, пан капитан". Прихожу, вижу, что наш капитан, изрядно пьяный, буйствует в подвале, где пан хранит яйца. Много ящиков разбито, а пан, схватившись за голову, бегает и причитает: "Неужели вы, пан капитан, хотите, чтобы я подумал, что вы не есть хороший человек?". Насилу удалось успокоить нашего капитана, который объяснял потом свое поведение элементарной завистью: "Вот они как живут, а мы, настрадавшиеся на войне, когда этого достигнем?" Потом всем было стыдно и пришлось как-то улаживать дело с паном: мы ему, кажется, отдали бочку ружейной смазки, которую все использовали в качестве автола.

Мой хозяин Кисилка был все время занят по хозяйству (он в семье один мужчина): то разрубает мясо, то промывает коровий рубец. Зато я подружился с его соседом помоложе, Яном Чижеком, деревенским переплетчиком и фотографом. Ян мне рассказывал про жизнь и нравы чехов, подарил порядочно фотографий.

Чехи - патриоты, в чем мы убедились, наблюдая как в Дольнем Уезде проходил "День славности", то есть 51-летие президента Бенеша. Деревня все-таки. Утром начинается шествие: оркестр из трубы, скрипки и барабана, на которых старики играют национальные мелодии, затем идет пожарная команда тоже из стариков в начищенных медных касках, потом шествуют школьники по классам со своими учительницами. Они несут флажки, чешские и советские. На площади перед костелом расставлены столы, здесь улыбающиеся девушки угощают пивом освободителей. Поначалу были и кнедлички, которых, впрочем, всем не хватило, зато хватило пива.

Конечно, такое необыкновенное дружественное, радостное отношение народа к советским воинам вызывало и в наших славянских сердцах соответствующий отклик. Солдаты катают детей верхом на лошадях, вечером на улице работает кинопередвижка, мы усиленно ухаживаем за девушками. Не слышно о воровстве или грубости со стороны русских, всякие посягательства иных распущенных воинов пресекались в солдатской же среде. В Польше и Германии были нередки случаи жалоб жителей на солдат: у нас было много пополнения, прибывшего по схеме: тюрьма - штрафная рота - к нам. Сами же солдаты здесь предотвращают попытки иных длинноруких товарищей хозяйничать в освобожденных местах. А это надежнее расстрельных приказов о мародерстве.

У меня сложилось представление о Чехии как о наиболее благоустроенной, стабильной и прекрасной земле. Народ дружелюбный, честный, здоровый и красивый. В каждом селе костел, школа, "соколовна" - вроде нашего клуба, лавочки, пожарная команда и другие общественные учреждения. Но не заметно почему-то назойливой власти. Нам как-то непривычно было видеть стойки для велосипедов около "соколовны" и магазинов. Значит, пока пан отдыхает за кружкой пива, велосипед его терпеливо ждет около заведения. Кто же сторожит его? (В довоенные годы у нас, по крайней мере в Калининской области, велосипед составлял большую редкость, и оставить его на улице было нельзя). По утрам хозяйка, подоивши своих коров, ставила бидоны с молоком около дома, специальная развозка собирала бидоны, везла их на молокозавод и вечером, чистые и прошпаренные, ставила обратно. Тогда это было для нас странно, но в 60-80 годы такой обычай появился и у нас в колхозах.

В моих записных книжках сохранились некоторые записи о национальном характере чехов. Быть может, это самонадеянные суждения юного философа, но тем не менее. "Чехи чрезвычайно деловиты, трудолюбивы, трезвы и рассудительны. Зато нет у них широкого размаха русской души, русской беззаветности и простодушия. Чех всегда поможет другому, но всегда с рассудком, чувством меры, бережливостью и не всегда от чистого сердца. Благородного кипения сердца и высоких, хотя бы внешне бескорыстных порывов души, как у нас, у чехов нет. Зато удивительная трезвость во всем, твердая воля, упорство в труде с чрезвычайной мягкостью и вежливостью в обращении. Их честность и добросовестность, верность слову достойны удивления. Дружелюбие также их черта, ни разу мы не заметили натянутых отношений, жалоб, недовольства и ругани". Далее идут сравнения, конечно, чисто субъективные, чехов с немцами и поляками.

Уезжая из Чехословакии после войны, мы думали, что здесь-то наши народы наиболее дружны, сердечно расположены друг к другу, наше единство истинно. Но вот в 1968 году команда наших "мудрых героев-старцев" все враз испортила, насильно посадив во главе прекрасной страны презренного коллаборациониста Гусака, привезенного на танках. Теперь, просматривая старые фотографии, только вздыхаешь.

СЛОВАЦКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ВОССТАНИЕ

Не претендуя на абсолютную достоверность, я хочу изложить свои впечатления о некоторых исторических событиях, свидетелем которых мне довелось быть. Именно свидетелем, а не участником.

В 1939 году после известных мюнхенских уступок демократических стран Гитлеру, фашисты захватили Судетскую область Чехословакии. Затем установили "дистрикт Богемии и Моравии", фактически оккупировав всю Чехию. Тогда Словакия выделилась в самостоятельное государство. Во главе его стал президент Йозеф Тисо, членами кабинета были Ян Голый, Глинка и другие. Помню портрет Тисо. Это был католический монах, обрюзгший, с тонзурой на голове, в сутане, с тяжелым взглядом. Гербом Словакии был шестиконечный крест, установленный посредине трех гор: Татра, Матра и Патра. Гимн: "На Татрах са блиска…". И вот, после вероломного нападения Германии на СССР, Словакия объявляет войну Советскому Союзу. Видимо, при этом было оговорено, что в Словакии не будет немецких войск, а будут лишь дипломатические представители в Братиславе. Как нам объясняли политработники, Словакия была государством фашистского типа. В чем это выражалось, мне не понятно до сих пор. Словакия объявила СССР войну, а солдат-то Гитлеру не дала. В большом количестве из нее в Германию шли поставки вина, сигарет и еще кое-каких второстепенных товаров. Как известно, немцы несли тяжелые потери на восточном фронте. После Сталинграда, Курской дуги, Ясского сражения и других наших побед, их положение стало катастрофическим, требовалось все больше "пушечного мяса". Гитлер стремился выжать из своих союзников максимум солдат. Итальянцы, испанцы, власовцы, бандеровцы, румыны - все летели в мясорубку. В самой Германии была осуществлена мобилизация в фольксштурм, куда согнали мужчичуть ли не с 15 до 60 лет. Так ли это, надо бы проверить по другим источникам. А вот Тисо не дал Гитлеру ни одного солдата, несмотря на отчаянные усилия германской дипломатии. А война приближалась уже к границам Словакии, и вскоре мы вступили на ее территорию. Логично было бы ожидать здесь сражений, диверсий, убийств, ведь Словакия находилась в состоянии войны с СССР. Но не было произведено ни единого выстрела, ни одного человека не было убито.

И вот мы вступаем в земной рай, благословенную долину реки Лаборец. Бардеев, Травиште, Медзилаборце, потом Кошице, здесь народ живет мирной жизнью. И это когда вокруг Словакии в Греции, Югославии, Румынии, других странах и по всей Европе - огонь боев, партизанское движение, бомбежки, сожженные города, трубы на месте жилищ в деревнях, бесконечные беженцы - мирные жители, всеобщее разорение. В Словакии же народ спокойно трудится, живет своей жизнью и не думает ни о каких угрозах. С удивлением вижу я множество маленьких домиков (вроде наших "на 6 сотках"), где живут цыгане, и курчавые цыганята с перьями из подушек в волосах уже пришли к нам. Нас угощают мутным свежим вином, дарят "паляницы", круглые белые хлебы, копченое сало с чесноком. Все рады, дружелюбны. Какой-то крестьянин привел продавать корову за 700 крон (моя месячная зарплата). Конечно, это длилось только первое время, но было потрясающе, удивительно.

По дорогам навстречу нам идут рота за ротой красивые, здоровые солдаты словацкой армии, поют незнакомые песни, все в новеньком светло-зеленом обмундировании. Их сразу же направляют на пополнение корпуса (потом армии) генерала Людвига Свободы. А мы измученные, в старых шинелях, ботинках с обмотками, перевязанные, идем на запад. Оказывается, были проведены предварительные переговоры между нашим командованием и командованием Словацкой армии о ее добровольном переходе к нам, во избежание потерь. И все произошло без единого выстрела. Когда советские войска вступили в Братиславу, никто из правительства Словакии не бежал. Наши НКВДешники арестовали всех их, судили и повесили как врагов словацкого народа. Мне сейчас думается, что монах Йозеф чувствовал при этом удовлетворение: ценой жизни ему удалось спасти свой народ. В последующие годы нам объяснили, что Словацкое национальное восстание организовала и провела коммунистическая партия Словакии во главе о Густавом Гусаком. Не исключено, что Гусак в чине рядового или ефрейтора и был в ту пору в армии. Но невероятно, что коллаборационист, вонючий трус (его и в должности президента-то охраняли советские КГБешники) Гусак был способен на это.

На самом деле, решающую роль сыграло здесь славянское единство. Болгары, сербы, словаки, черногорцы, чехи и другие славянские народы (кроме поляков) всегда надеялись на великую Россию, и среди них до последнего времени были различные союзы, братства по изучению русского языка, русской культуры. Например, кружок православного священника Наумовича. Зная настроение своего народа и опираясь на него, Тисо и спас свой народ. Словаки еще и повоевали против древних своих врагов - немцев и австрийцев.

В начале 80-х годов я прочел в "Литературной газете", что специальная комиссия по канонизации святых при Папе Римском работает над вопросом причисления Йозефа Тисо к лику святых католической церкви. Там же ряд советских писателей во главе с Марковым и Чаковским выразили свое возмущение этим.

ЖЕНЩИНЫ НА ВОЙНЕ

Я люблю Василя Быкова, очень уж он пронзительно писал о войне. Но и у него есть свое упущение - он почти ничего не писал о малых фронтовых радостях: вечеринках, забавах, ухаживаниях, мимолетных утехах, выпивках, самодеятельных хорах. А ведь все это было.

Огромные массы людей, находящихся в расцвете сил, смешивались, страдали морально (страх) и физически (все прочее). При этом, как и везде, судьба каждого складывалась по-разному. Более слабым доставалось больше. К более слабым прежде всего здесь я отношу женщин. У них своя психика, своя физиология, более осложненный быт. И вот на фронт прибывают девушки, как правило, робкие, невинные, только что от мамы. Они все горячие патриотки, дома учились стрелять из пулемета, изучали медицину, топографию, радиосвязь и другие нужные на войне науки. А высадившись из эшелона, растерянно оглядываются вокруг. И благо, если сразу же попадают на работу, например, в медсанбат, да еще к строгому пожилому главврачу. Другие, тоже благо, оказываются в БАО (батальоне аэродромного обслуживания) или роте связи, где все женщины.

Много хуже, если они рассеиваются по одной. Красивые и боевые нередко становятся ППЖ (полевая походная жена) у разного рода начальников, тогда у них есть мощных покровитель. Иные ходят по рукам, меняя поклонников, чаще всего не по своей воле, этим судьба хуже всех. Но ведь никуда не денешься, массы здоровых, сексуально озабоченных мужчин обращают свои взоры на вновь прибывшую. А у нее естественные потребности. И раздаются крики:" Воздух" и "Га-га-га". Многие быстро опошляются, адаптируясь к условиям, и ничего уже не боятся, другие же - бедняги - испытывают непрестанное угнетение своим положением. Но это фронт, где все моментально меняется, и вот уже страх и смерть смотрят в глаза, и голод, и бегство, и мучения.

Здесь возникают самые удивительные истории, которые в мирной жизни просто исключены. Впрочем у женщин, в отличие от мужчин, на фронте почти всегда есть безопасный выход - забеременеть.

И вот ты опять у мамы, а вместо страшной войны, да и всего мира, у тебя весь мир в Ванечке, который срыгнул, у него плохо заживает пупочек, и надо каждый день греть воду для его купания.

Здесь я привожу некоторые истории из своих встреч с женщинами на фронте.

ШУРОЧКА

|

| Капитан Влас Парфенович Ерофеев |

Когда наши войска освободили Сватово, к нам в полк пришла местная девушка Шурочка и попросилась взять её добровольцем. Её мать убили фашисты, маленький братец умер от голоду, дом сожгли партизаны, выполняя известный приказ, а отца взяли в Красную Армию ещё до войны, и связи с ним не было. Шурочка была комсомолкой, рвалась на фронт, ненавидела фашистов, и её после соответствующих проверок привели к нам в артснабжение. Командир полка, учитывая большое уважение, которое было у всех к нашему начальнику капитану Ерофееву, и его немолодой возраст, прислал Шурочку писарем.

Шурочка девушка была скромная, маленького роста, тихая и невзрачная. У неё был слабый, но приятный голос, она любила петь и развлекала нас украинскими и русскими песнями и модными в то время романсами. Принесла она с собой маленькую, но очень звучную гитару, и по вечерам к ней присоединялись все мы, отводя душу за "Сулико", "Дан приказ ему на запад", "Посiяла огирочки", "Утомленное солнце" и т.д. Пока мы стояли в обороне, и работы было мало, она обжилась в отдельном углу палатки, потом за занавеской в комнате разбитого дома и старательно изучала по наставлениям матчасть и уставы. При первом же налете немецкой авиации показала себя трусихой и противно визжала от страха. В наступлении, когда ночь смешивалась с днем, напряжение достигало предела: батареи непрерывно требовали боеприпасов, минометчики врывались с криком : "Мины на исходе", все время происходила путаница с расположением подразделений и прерывался подвоз боеприпасов из тыла, мы все изматывались до полусмерти, засыпали где попало. И здесь наш писарь все перепутал и потерял секретные документы. Но война, как известно, всё списывает. Продвинулись мы мало и опять встали в обороне. Шура почти не выходила из своей "комнаты" за печкой в хате.

Однажды ночью меня будит старшина Петр Суханов, очень смелый и ловкий, находчивый человек, уже обстрелянный солдат и весь перепуганный говорит шепотом :" Техник, Шурочка умерла, ничего не говорите капитану". Ночь спокойная, только справа вдалеке разговаривает артиллерия большой мощности. Забираюсь в закуток к Шурочке, щупаю пульс - жива, но без чувств. "Воды!" Бледная, вялая Шурочка постепенно приходит в себя. Что произошло - непонятно.

Вскоре великолепные товарищи, близкие друзья, Петр Суханов и Миша Бездетко начинают враждовать открыто, ненавидят друг друга. Но некогда разбираться в отношениях, немцы прорвались недалеко от нас, захватили соседнюю деревню, иам приходится выковыривать их оттуда.

Опять тащим боеприпасы на повозках и на плечах, и вот уже нашего товарища - сержанта Кольчака ранило.

Шурочке уже надоело, ей страшно, она хочет обратно в Сватово. Все говорят, что из-за неё происходит вражда между нашими лучшими двумя старшинами. И мудрый капитан передает Шуру по команде в армейские прачечные. Говорят, она быстро забеременела, и была отправлена в тыл.

Одни хлопоты с этой женщиной : слабоволие, растерянность и, главное , вражда между товарищами. Напоследок Шура оставила Мише свою гитару и пролила море слез при расставании.

МАРУСЯ - "ЖАЖИГАЛКА"

Маруся была очень красивая девушка. Невысокого роста, очень проворная, старшина медицинской службы как-то сразу к себе всех располагала. Постоянно улыбающаяся, шутливая, разговорчивая хохлушка. Маруся постоянно была в центре внимания солдат и офицеров. Но избрала она лишь одного - лейтенанта Смагу, командира пулеметной роты, и поселилась в его палатке. Недолго было счастье: Смагу убило, и Маруся осталась фронтовой вдовой. Что она испытывала : горе, отчаяние, ненависть к врагу, знала лишь она.

Опять к ней многие подбивали клинья, но Маруся рвалась на передовую, под огонь, показывая удивительное мужество и отвагу. Вытаскивая раненых из-под огня, делая перевязки под обстрелом, она много спасла жизней. Её многократно награждали, и даже шел разговор, что по количеству вытащенных раненых её можно бы представить к званию Героя, но не хватает вытащенного оружия. Дело в том, что московские паркетные генералы разработали специальную шкалу для награждения санинструкторов :"За столько-то вынесенных из боя человек с оружием - орден Красной Звезды, за столько-то - орден Боевого Красного Знамени и т.д. вплоть до Героя ". Маруся людей-то спасала, а оружие не тащила.

Но вот и Маруся попала под залп шестиствольного немецкого миномета "ишака", как его мы звали. "Ишак" действительно при стрельбе как-то прерывисто отвратительно выл. Маруcю тяжело контузило, её вытащили из окопа и увезли в тыл.

Месяца через два она опять вернулась к нам, у неё плохо поворачивался язык, но её веселый, общительный нрав не изменился, даже стал еще активнее, чем до ранения. Вот она говорит: "Жажигалка не жажигается"- и мы все хохочем. Так и прозвали её Жажигалкой. Уже после 9-го мая, когда наши войска боролись с армией несдавшегося фашистского генерала, Марусю ранило снова, и её опять увезли в тыл.

Вскоре после Победы началась демобилизация старших возрастов и ограниченно годных, а также солдат, имеющих нужные тылу специальности. Нашу часть расформировали. Я попал сначала в офицерский резерв, потом в дивизию, расквартированную во Львове. И вот однажды на рынке, в толпе, чувствую, что меня кто-то дергает за рукав. Да это же наша Жажигалка! "Техник, увидела тебя, обрадовалась. Где и как наши? Я вышла замуж, пойдем, познакомлю со своим майором, дербалызнем за встречу". Вижу, речь у неё исправилась и вид радостный, цветущий. Но мне надо было через час расставлять караулы у хранилищ боеприпасов. Так мы больше и не виделись.

ПИСАРЬ ПФС

ПФС означает продовольственно-фуражное снабжение, которое должно кормить солдат и лошадей. Так вот в нашем ПФС писарем была очень разбитная женщина, которая бравировала своей удалью в области секса и примитивной похабщиной. У неё на устах всегда были двусмысленности, сальные анекдоты, она постоянно меняла поклонников. Про бедняг - отставных мы узнавали разные интимные подробности, а ей все было мало. Через ПФС к нам шли и знаменитые "фронтовые 100 граммов", и поэтому при стоянии в обороне дама эта стала устраивать коллективные вакханалии преимущественно со старшинами рот и батарей. Эта в сущности неглупая (к сожалению) женщина находила удовольствие в разных нелепых свадьбах, когда её "брали замуж" подряд несколько человек, постепенно совершенствуясь в извращениях.

В нашем ПФС развивались нравы современной Англии. Начальник ПФС, безвольный пьяница, обычно все эти безобразия проводил во сне, и нашим продовольствием заведовала везде успевающая писарь. Но нашлась и на эту даму управа - гонорея, которую она успешно распространяла и которая наконец проняла и её. Однако, полечившись в армейском госпитале, наша писарь снова вернулась к нам, без неё никак не мог прокормить солдат и офицеров почтеннейший начальник ПФС. Дело кончилось тем, что наша героиня наконец приобрела сифилис, и её окончательно списали.

Что касается венерических заболеваний, так они поначалу были мало распространены в армии, кроме лобковых вшей. В России народ был исконно, в основном, чистый. В Германии чистота поддерживалась гитлеровской строгостью и немецкой аккуратностью. Но по мере того, как в войну вступали союзники немцев итальянцы, румыны и испанцы, ситуация стала меняться. Эти вояки, наверное, больший ущерб наносили нам, заражая мирных жителей европейскими прелестями, чем в ходе боевых действий. Эти разнообразные прелести доставались все же привилегированным воинам - старшинам и офицерам. Простые солдаты и сержанты больше страдали от вшей, грязи, плохого питания, простуды и, конечно, ранений.

Красавец мужчина старшина Вася Бондаренко имел радость дважды лечиться от гонореи. Первый раз его вылечили таблетками сульфидина. Но сульфидин по мере продвижения нас на запад становился все более дефицитным. И вот Вася попался снова. На этот раз, как он рассказывал, лечили варварским способом. Сначала сделали внутривенное вливание коровьего молока, от которого поднялась температура выше 41 градуса, затем его положили на стол, 4 солдата держали, а санинструктор сдирал слизистую оболочку мочеиспускательного канала зондом. Он, конечно, орал и брыкался (ведь без анестезии), но ребята сильные, а санинструктор приговаривал: "Твоим товарищам, получившим честные ранения, не хватает лекарств, а мы тебя полечим так". Но самое страшное наступало, когда надо было помочиться. Зато выздоровление пошло очень быстро, и урок хороший. Я всех этих радостей не испытывал и веду тему по рассказам товарищей.

ЖЕНА МАЙОРА ЗОЛОТЧЕНКО

Майор Золотченко командовал минометным батальном. Это был боевой, опытный офицер, пользовавшийся всеобщим уважением, человек лет около сорока. Он имел за боевые дела несколько орденов, которые мы тогда высоко ценили (не то, что сейчас). И как у многих других старших офицеров, у него была ППЖ (полевая походная жена), какая-то молоденькая связистка.

Дело было в Польше в Бельско-Бяло, городе, известном своими суконными заводами. Вдруг слышим, что к Золотченко приехала жена. Как она его разыскала и как ринулась на фронт - непонятно. Только связистки и след простыл. А жена майора оказалась дамой исключительно ходовой и нахальной, всем указывала, тащила без конца тюки сукна, заставляла и солдат из минбата обслуживать себя, и ее визгливый пронзительный голос был слышен в самых неожиданных местах.

Конечно, мы ее все дружно возненавидели. А она, пользуясь авторитетом Золотченко, приходила даже на оперативные совещания. Наверное, командир нашего полка, человек уравновешенный и деликатный, намекал майору о неуместности этой дамы. Но наглая женщина таскала трофеи и никого не слушала.

И вот однажды у штаба полка стоял часовой - обстрелянный солдат. Жена майора смело идет в штаб. Солдат ее не пускает. Она говорит: " Я жена майора Золотченко, мне можно". Солдат ей и говорит: "Мы все знаем и уважаем майора Золотченко, а вы, гражданка, здесь не при чем. Кругом!" И, обругав ее как следует, он уставил штык ей в грудь, так как она все равно лезла. Та в слезы, пошла жаловаться, что солдат ее оскорбил и чуть не убил. Только на другой же день жена майора Золотченко поехала в тыл на двух повозках, нагруженных сукном. Часовой, выполняя свой долг, ее урезонил.

ВЕРА

К нам на пополнение пришла капитан медицинской службы врач Вера. Ей было порядочно за тридцать лет, и по всем показателям она выглядела более зрело, чем мы, 18-25-летние мальчишки. Она рассказала, что замужем, муж тоже где-то на войне, а детей нет. До нас она воевала во 2-й Ударной Армии, близко видела Власова и говорила, что его и там не любили за строгость и жестокость. Вскоре к ней стали приставать, как обычно, то один, то другой ухажеры. Но Вера неизменно всех их отгоняла и умело ставила на место. Как-то сразу чувствовалось превосходство этого человека над нами по уму, жизненному опыту и возрасту.

Свои обязанности врача Вера выполняла безукоризненно, и никто не мог похвалиться, что погладил ее по спине или подержал за руку. Пожалуй, Вера была суховата, не участвовала в разных самодельных развлечениях и вечеринках. Ее многие невзлюбили, прозвали мрачной старухой, недотрогой. Наверно, у нее были причины для такого поведения, но друзей ни среди мужчин, ни среди женщин из того же медсанбата она не нашла.

Другая Вера, рвущаяся в бой по велению комсомольского сердца, только что достигшая фронта, была убита на походе пулеметной очередью с "мессершмидта". Бутон, не успев развернуться, завял. Никто даже не успел с нею познакомиться.

ЛЕНА

|

| Михаил Бездетко и Петр Суханов, 15 декабря 1943 г. с.Бабенцы Киевской обл. |

Однажды осенью нам достался тяжелый денек где-то в Польше. Вечером сидим в сарае вокруг самодельной печки, сушим шинели и портянки, давим вшей. Воздух густой. Вдруг к нам заходит незнакомая женщина - солдат в промокшей шинели, видно, сильно изнуренная. "Ребята, пустите ночевать. Зовут меня Лена, я ищу свою часть". "Давай, поужинай с нами и ложимся спать, очень устали".

Утром просыпаемся, Лены нет. Странно как-то. Но некогда, запрягаем повозки, грузим боеприпасы, доставляем их артиллеристам на прямой наводке, благо туман и дождь, авиация врага нас не видит. Вечером расспрашиваю своих товарищей: "Куда делась Лена?". Никто не знает. Митька Бутузов, ухмыляясь, говорит: "Спросите Суханова". А тот и говорит: "Я ее ночью прогнал". "За что?". "А я к ней было полез, а она в неисправном состоянии. Так что же мне мучиться из-за этого всю ночь? Пришлось ее выставить". Конечно, он выразил все это попроще.

Каково же было бедной Лене и куда она пошла? А ведь Петька Суханов вовсе не подлец и, подумав, его можно считать разве что эгоистом. Конечно, Лена могла бы поднять визг. Но гордость!

ХРИПЛАЯ КУРИЛКА

У нас в санчасти работала медсестрой пожилая женщина лет пятидесяти, вся какая-то жилистая, давно уже находящаяся на фронте. Она имела хриплый голос, непрерывно, даже говорят во время операций, курила, выпивала, густо сквернословила и все объясняла очень уж по простонародному. Но дело свое вела четко и жестко. На передовую ее обычно не пускали, жалели все-таки.

Однажды у меня на пальце образовался панариций. Пустяк вроде, но кто испытывал - ценит. Ни сна, ни отдыха. Пришел к курилке. "Садись. Сразу предупреждаю, что будет очень больно. Кричи, ругайся сколько угодно, но не толкни меня, сразу вышибу, и сказала адрес. Лекарств нет, терпи". Взяла палец, обработала, ланцетом разрезала и стала его давить. Выдавила какие-то зеленые сопли. О переживаниях умолчим. Но вскоре стало легче, и все прошло. Что было в прошлом у этой женщины?

БАНЯ

Летом то ли дело, всегда легко помыться. Зато зимой часто одно мученье. И вот помню зимой то ли 1943, то ли 1944 года мы не были в бане с осени. А вши, грязь, чирьи. Вошебойки ведь только портили пуговицы, комплект насекомых восстанавливался уже к вечеру. Нас послали в тыл на двух полуторках за боеприпасами. Пока мы стояли в очереди автомобилей, прибегает наш сержант и говорит на ушко: "Техник, за углом в землянке баня истоплена, только там наши девки, может не прогонят". Мы приготовились к внезапному штурму: размотали обмотки, расстегнули, где можно, пуговицы и, бросив шинели, вскочили в землянку. Наши славянки, кое-как загораживаясь тазами, подняли визг: " Нахалы, вон!". Но, увидев наши костлявые телеса и поняв наше состояние, когда нам даже разглядывать их не хотелось, дали таз с кипятком на двоих. Помню, как я бросил в кипяток синюю майку, и она сразу покраснела. Вши, как и раки, вареные краснеют. Кое-как ополоснувшись и поблагодарив добрых девчат, мы как раз успели к погрузке.

Тогда нам было не до девушек, да и им, видимо, не до нас. Этично ли ставить вопрос: война и половые потребности, не знаю. Большинство писателей эту тему обходят. Но ведь было же. Свою роль сыграли эти потребности и на войне. Тогда говорили, что у немцев были организованы специальные отряды женщин, обслуживающих воинов. Но так ли это, не знаю. Потом нигде читать об этом не приходилось. У нас таким предохранительным клапаном являлись местные женщины, которые тоже подолгу не видели своих мужчин, а на нас, освободителей, смотрели как на героев. Во всех странах местные женщины и подкармливали нас, и обстирывали, чаще всего бескорыстно.

***

Война перевернула жизнь всех ее участников, резко изменила характеры и всю дальнейшую судьбу. Взять хотя бы меня. До войны я был робким ленивым увальнем, все три курса Лесотехнической академии имел одни тройки, редко четыре. Пришел же с войны другим человеком, учился уже только на пять. Конечно, это сравнение формализовано, да и возраст сыграл свою роль. Но все же страшное горнило войны перековало всех оставшихся в живых. Так подходим и к вопросу о фронтовых подругах. Мы как-то не спешили жениться на них, повидав их на фронте. Оттуда пришли смелые, самостоятельные, пробивные женщины с закаленным характером, энергичные и настойчивые. Конечно, это не закон, но статистически достаточно достоверно. Счастливые семьи сложились на фронте, когда они не растеряли друг друга. Но это было редко.

А после войны, встречаясь с совсем незнакомыми фронтовыми подругами, например в поезде или совместной экспедиции, больнице и т.д., как-то быстро переходишь на ты, без салонных ужимок и лишних стеснений. Чувствуешь, что это товарищ, с которым ты делал когда-то невероятно страшное, трудное, но необходимое дело.

ТРОФЕИ

Во все времена и во всех войнах трофеи являлись неизбежным составляющим этих народных бед. Прежде всего нужно определиться. По-настоящему трофеями следует считать вражеское оружие, боеприпасы, военную технику и прочее оборудование для ведения войны. В нашем же сознании трофеями числится все то, что удастся увезти или унести победителю. Ну а побежденному остается только бросить свое имущество и бежать, чтобы не попасть в плен или не быть убитым. Поскольку вся кампания состоит из отдельных побед и поражений, трофеи тоже достаются то одной, то другой стороне. В Отечественную войну советская и фашистская армии находились в этом смысле в совершенно разном положении.

У фашистов, имевших опыт победоносных войн в Европе, была специальная служба, которая с немецкой добросовестностью доставляла по указанному адресу валенки, самовар, шаль или зеркало, отобранные гитлеровцами у нашего населения. Конечно, при взятии городов, когда им доставались общественные ценности, например музеи или дворцы, немецкие тыловики организовывали для их вывоза специальные службы. А личных богатств у советского народа было не густо. Промышленное оборудование наше тоже было более отсталым по сравнению с немецким, поэтому фашисты активно вывозили нашу технику как черный и цветной металл в виде лома.

Красная Армия была с самого начала ориентирована на защиту Родины, а не завоевание чужих стран или богатств. Поэтому, когда мы вышли за рубежи нашего Отечества, стали применяться весьма жесткие приказы о мародерстве с показательными расстрелами перед строем.