Я Тутурова Екатерина Ивановна родилась в ноябре 1922 года. Наша семья проживала в Ленинграде. Мама умерла в 1934 году, и мы жили с отцом. Из трёх сестёр, я была самая младшая.

В 1940-м году я закончила школу, в 41-м уже училась в Юридическом институте. Мы сдали все экзамены за первый курс, и собирались в воскресенье отдохнуть в Центральном Парке Культуры и Отдыха имени Кирова. Встретились все вместе, и тут узнали, что в двенадцать часов будет важное сообщение. Так мы услышали, что началась война. Тут уже никуда мы не поехали. Ребята пошли в Военкоматы, узнавать что и как. У нас в институте были ребята прошедшие финскую войну. Они были студентами, и со второго, третьего курса пошли воевать, потом они вернулись, и тут снова война. Страха никакого не было, просто думали что эта война будет такая же короткая, как финская. Надеялись, что немцев быстро разобьют. Тогда был высокий патриотизм, началось формирование Ленинградской Армии Народного Ополчения. Наша четвёртая дивизия народного ополчения формировалась третьего июля 1941 года Дзержинским Райкомом партии. У нас в школе преподавали военное дело, так что какое-то понятие у меня было. Мы подали заявления в Комитет Комсомола и нас направили в разные подразделения. Меня назначили в четвёртый отдел штаба дивизии, писарем. Отдел занимался получением пополнения - учётом рядового и сержантского состава. В дивизии было два стрелковых полка. Артиллерийского полка у нас не было, был только батальон, потому что наша дивизия сперва готовилась к партизанскому движению. Думали, что нас направят в тыл, как партизанскую часть. Командовал дивизией Пётр Иванович Радыгин, начальником политотдела был секретарь Дзержинского отдела партии Щуров Александр Васильевич, он погиб потом на «Невском Пятачке». Ребят, с которыми я пришла, разбросали по разным частям. В 1942 году когда мы были в полку, вдруг мне передали записку, в которой было написано: «Вы меня не узнали, а я вас узнал». Бывший студент, теперь солдат. Я потом пыталась узнать, но так и не узнала, кто мне такую записку написал и положил в карман шинели.

На Марсово Поле было завезено обмундирование. Оно прямо на земле кучами лежало, и дивизии получали всё это обмундирование. Так что нас полностью обмундировали. Мне выдали пилотку, гимнастёрку, синюю юбку, кирзовые сапоги и винтовку. В нашей дивизии оружие было у всех. Семнадцатого июля дивизия была направлена на Лужский рубеж. Приехали эшелоном на станцию Котлы. Выкопали окопы и заняли оборону в районе Нарвы - река Пята. Работников штаба тоже привлекали к рытью окопов. Немцы наступали, и мы перешли в район Кингисеппа. Там вели бой за деревню Пустошка - с одной стороны деревни наступали мы, а с другой курсанты Петергофского командного пехотного Училища имени Кирова. Потом наша дивизия попала в окружение. Но дивизия не была разгромлена, выходили целиком штаб и полки. Транспорт пришлось бросить потому, что выходили лесами и болотами. Конечно были потери, некоторых тяжелораненых приходилось оставлять в деревнях. Шоссе переходили ночью, чтобы не встретиться с немцами. Был август месяц, в лесу можно было найти ягоды и грибы. Мы собирались выходить в районе Молосковицы, но там были уже немцы, пришлось снова обходить и вышли в районе Гатчины. Когда все полки собрались и проверили личный состав, нам поручили бой за деревню Пустошка. Мы до окружения вели бой за деревню Пустошка, и тут снова пришлось вести бой за деревню с таким же названием. Потом нас срочно перебросили в район Усть-Тосно, потому что 31-го августа немцы взяли Мгу, и перерезали последнюю сухопутную дорогу соединявшую Ленинград со страной. Штаб расположился в районе станции Сапёрная в подвале недостроенного здания завода Ленспиртстрой.

23-го сентября приказом по 55-й армии наша дивизия стала кадровой 86-й стрелковой. А 1-я дивизия Народного Ополчения, понесшая большие потери, была расформирована . Оставшиеся ополченцы вошли в состав нашей дивизии и стали 169-м стрелковым полком. Теперь в дивизии было, как и полагалось, три стрелковых полка. С Ижорских заводов мы получили орудия и был сформирован артиллерийский полк. Всё пополнение мы получали ночами, потому что днём невозможно. Бомбёжки, обстрелы были, поэтому только ночью приходило пополнение. Мы сидели в землянке, бойцы садились около, и мы по очереди вызывали, оформляли и распределяли пополнение по полкам. Записывали в «красноармейские книжки» все данные, специальность. Некоторые уже воевали, были допустим, пулемётчиками, миномётчики и так далее, так уже знали, куда их направлять. Весь рядовой и сержантский состав обязательно проходил через 4-ый отдел. Он же оформлял потери. Если спокойное время, то потери оформляли в полку, а если нет, то сообщал штаб дивизии.

Тогда на фронте не хватало солдат, из отделов отзывали мужчин, а женщины занимали их места. У нас в Политотделе были девочки, на других отделениях тоже, даже карты чертили в Оперативном отделе. А потом я была в 330-м полку в службе «ПФС» (продовольственно-фуражная служба). Это было уже после того, как 330-й полк понёс большие потери на «Невском Пятачке», куда он был переправлен двадцатого октября. Мы обеспечивали полк продовольствием на правом берегу. Фураж на «Невский Пятачок» не перевозили, там лошадей не было. К нам приходили старшины со списками, сколько у них числится живых, на сколько человек им надо получить продовольствия. Мы оформляли, по нормам рассчитывали, какая норма полагалась. Это было голодное время. И мы этот паёк передавали. Горячее повара варили на этом берегу, а потом, в термосах переправляли на левый берег. Я несколько раз переходила по льду на «Невский Пятачок». В конце ноября Нева встала. Поверх льда наложили хворост и доски, чтобы всё это вмёрзло и можно было быстрее пробежать. Сапёры натянули трос и сделали петли. Там бывали промоины, доски шевелились, надо было придерживаться за трос. Эту дорогу прозвали - «Невский проспект». Переправлялись только ночью, потому что днём невозможно - всё простреливалось. С 8-й ГРЭС (Государственная Районная Электростанция) немцы же всё просматривали. Вдоль берега на «Невском Пятачке» была дорога, так она называлась - «беги бегом», потому что и она вся простреливалась.

На левом фланге «Невского Пятачка» расстояние между окопами было порядка шестидесяти метров. Немцы бросали гранаты, так некоторые солдаты умудрялись эту гранату поймать и швырнуть обратно. Пропаганда у немцев была поставлена на высшем уровне. Немцы знали, что у нас голод, и кричали: «Рус приходи, хлеб!» Бросали листовки, но их было запрещено даже читать. Надо было собирать и сдавать в контрразведку.

В марте 1942 года всех женщин оттуда эвакуировали, уже мы на «Пятачок» больше не переходили. Но и на правом берегу - в Невской Дубровке, где мы находились, всё простреливалось

27 апреля 1942 года, когда начался ледоход, 330 полк оказался отрезан на левом берегу. Немцы собрали войска со всего берега, и наш полк был уничтожен. Всего нескольким удалось вплавь, между плывущими льдинами, переплыть на наш берег. Но часть штаба и служб полка оставались на правом берегу. Полк получил пополнение, был назначен новый командир полка Чирков. А прежний командир полка - Блохин раненым попал в плен, ему там ампутировали обе ноги. После войны он, на протезах, приходил на встречи ветеранов полка.

До этого был у нас заградотряд, из него все погибли, вместе с солдатами 330-го полка на «Невском Пятачке». Они так же воевали, как и остальные солдаты. После приказа №227 из солдат дивизии был сформирован новый заградотряд, но я не знаю, какие они функции выполняли, мы с ними не сталкивались.

26 сентября 1942 года второй раз брали «Невский Пятачок». Мы располагались на правом берегу, в районе Малого Манушкино. Такой обстрел шел, и мимо нашей землянки, по лесу, бежал начальник химслужбы дивизии. Мы окликнули его, говорим: «Подожди, смотри какой обстрел». Он быстро подошел к нам, а мы стояли в тамбуре землянки, и говорит: «Да нет, я очень тороплюсь». В это время на Неве ставили дымовую завесу, и вот он торопился туда. Он постоял минут пять – десять, говорит: «Нет, я все-таки побегу». И вот он выбежал от нас, пробежал наверно метров сто и в то место где он бежал, бухнула мина, и он исчез - взрывом разорвало. Так же погиб при переправе командир 330 полка Чирков Борис Петрович. По 6-е октября части дивизии находились на «Невском Пятачке», потом мы держали оборону на правом берегу, в районе Невской Дубровки. Тогда уже начиналась подготовка к операции «Искра» по прорыву Блокады Ленинграда.

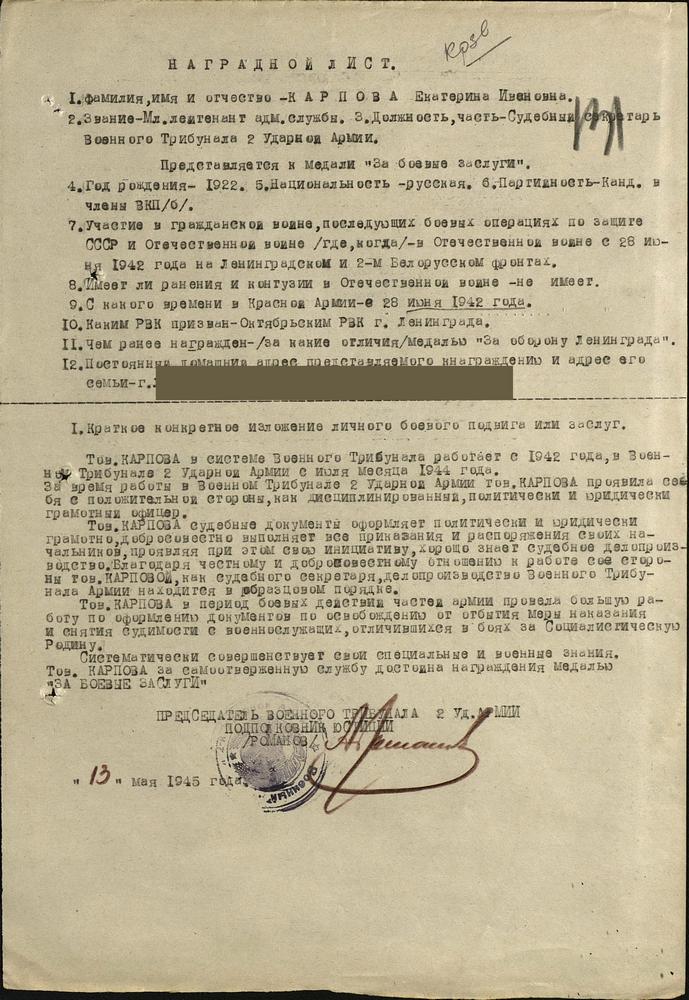

После «Невского Пятачка», из 330-го полка меня перевели в военный трибунал дивизии. Там я получила звание, сперва младший лейтенант, потом лейтенант, войну закончила в звании Гвардии лейтенанта. Сперва, служила в военном трибунале 86-й дивизии, после освобождения Эстонии, служила в военном трибунале 2-ой Ударной армии. Возможно одной из причин моего перевода в трибунал, было моё обучение в Юридическом институте. Председатель трибунала приехал за мной в 330-й полк, а меня не было, я в это время была на переправе. Возвращаюсь, а мне сотрудники говорят: «Ну, тут за тобой приезжал военный трибунал. Хотят тебя забрать от нас». Через несколько дней он снова приехал. Поговорили с ним, и он меня забрал. Я стала судебным секретарём. Вот, мы дела рассматривали, я вела протокол и потом оформляла эти протоколы. Писала сообщения в Военкоматы, откуда призывался этот товарищ, о том кого мы судили, чтобы там было об этом известно. Иногда нам придавалась штрафная рота, вот в частности при прорыве блокады, в дивизии, была штрафная рота. После боёв к нам поступали документы на штрафников, которые отличились в боях, и мы снимали судимость. И эти солдаты имели право даже не говорить, что они судимы трибуналом. Судимость снималась полностью. Штрафная рота нам придавалась Ленинградским фронтом. Когда начинались боевые действия, в ней были бойцы, можно сказать, со всех дивизий. По-сколько оперативно они принадлежали нам, то их документы поступали в наш трибунал, и мы снимали судимость. Не знаю, о каких ужасах сейчас говорят, у нас никаких ужасов не было. Дел было очень мало. На рассмотрение не больше шести дел в месяц поступало. Вот когда мы начали освобождать нашу территорию, там пошли полицаи, предатели разные. Там уже было много дел. А здесь у нас было очень мало дел. Мы в основном проводили профилактическую работу. Каждый день намечали, в какой полк, какой батальон мы направляемся. По сколько поступали новобранцы, люди незнакомые со службой в армии, мы им разъясняли, что такое самострел, дезертирство, что такое самовольная отлучка, какое наказание за это бывает. Вообще, рассказывали им о воинских преступлениях, и какие за это бывают наказания, чтобы они не совершали такого. Поэтому, у нас дел было очень мало. В конце 1942 года, весь 1943-й шли в основном самострелы. Мы получали пополнение, где были узбеки, таджики, киргизы. Малограмотные, незнакомые с армией, русский язык плохо знали. В основном среди них и были самострелы, Когда их судили, все дела слушались с переводчиком. Другой раз просто жалко делалось, что он такой беззащитный, что он от трусости это сделал, а сейчас уже и сам жалеет, что сделал.

Тогда были уже созданы штрафные роты, и мы старались их направлять в эти роты. Они сами начинали просить, что они, вот струсили и так далее, что просят направить их в штрафную роту. Они лечились в госпитале, а затем направлялись в штрафные роты. Если лишение свободы, то это лет на семь – десять. А в штрафной роте, как участвуешь в боях, если ты там себя проявил, как следует, то могли и после первого боя снять судимость. Поэтому никаких сроков не было, направляли в штрафную роту, а там как ты себя покажешь. Некоторые погибали, другие получали ранения, это всё засчитывалось, что они кровью искупили свою вину. Были такие случаи, когда освобождали и без ранения, бывали случаи, когда и награждали, Награждал командир дивизии, а освобождение шло через нас, выносилось определение. В штате у нас был только председатель трибунала и секретарь трибунала, а заседателями были разные люди. У нас имелся список утверждённый командиром дивизии, в каком полку кто является заседателем. И когда рассматривали, выезжали в этот полк и брали двух человек заседателей из этого полка. В другой раз заседание проводилось в землянке. Солдаты набьются в землянку, и тут же мы сидим, в кругу этих солдат, по одному вызываем свидетелей, его допрашиваем в присутствии всех солдат. А когда хорошая погода, так всё проходило на улице. Все заседания были открытыми. Конечно, когда шел бой, то ожидали когда будет возможность. Дивизионный трибунал имел право судить лиц, в звании до капитана, от майора и выше судил уже вышестоящий трибунал.

Был всего один случай показательного расстрела. 12-го января 1943 года форсировали Неву в районе Шлиссельбурга, и полк залёг, и штрафники залегли на середине Невы, потому что, не были выявлены секретные огневые точки. И с горы Преображенской, немцы стали обстреливать. Когда шла артиллерийская подготовка, наши про эти точки не знали, немцы их не открывали, а тут начался сильный обстрел со стороны немцев, и полк залёг, и штрафники тоже. Один штрафник, от страха побежал обратно на наш берег. Был суд, опросили свидетелей, не просто так взяли и расстреляли, а вынесли приговор. И его здесь расстреливали, на берегу. Дело было открытое, и он был расстрелян, чтобы другим было неповадно бежать обратно.

После прорыва блокады и взятия Шлиссельбурга, мы держали оборону в Синявинских болотах. Вели бои, проводили разведку боем. Мы жили в землянках, в роще «Тигр». В середине лета дивизию сняли с фронта, перевели на правый берег Невы, в район Островки – Кузьминки, здесь мы получали пополнение и готовились к окончательной ликвидации блокады. Нас перевели под Пулковские Высоты и оттуда уже повели на Запад. Освобождали Ленинградскую, Псковскую области, потом Эстонию. За бои по освобождению Тарту, нашей дивизии присвоили почётное наименование - Тартуская. По освобождении Эстонии нас погрузили в эшелоны и повезли в Польшу, в состав 2-го Белорусского фронта. В августе 1944 года я перешла в военный трибунал 2-ой Ударной Армии. Я была комсомолкой, в партию вступила в августе 1943-го.

Как я уже говорила, когда мы начали освобождать оккупированную территорию, в трибунал стали поступать дела на предателей. Мы останавливались, допустим, в Тарту. Отдел контрразведки передавал нам уже оформленные дела на предателей из числа местных жителей. Приговоры в основном были к лишению свободы, до десяти лет. До десяти лет тогда давали. К смертной казни приговоров почти не было. Я помню только два - зимой 1943 года штрафника и потом был, по-моему, ещё один какой-то случай, не помню. А так давали лишение свободы.

Осенью вся армия эвакуировалась в Польшу. Мы прибыли в Остров Мазовецкий, это километров шестьдесят от Варшавы. 12-го января 1945 года начались бои. Освобождали Цеханов, Място и другие населённые пункты, а потом вошли в Восточную Пруссию. Здесь мы занимались немцами, военными, судили гестаповцев, абверовцев, эсэсовцев судили. Отдел контрразведки оформлял все эти дела, разыскивали их, устанавливали факты. К нам поступали уже оформленные дела, и мы рассматривали в судебном заседании, с привлечением свидетелей и так далее. Здесь у нас уже был полный состав суда, не заседатели, а уже были кадровые члены суда. Три человека, и секретарь четвёртый. Бывало, судили через день, бывало и каждый день, по-разному было. Гражданское помню было у нас одно дело. Судили одного Бауэра - помещика такого, крупного. У него работали наши, советские граждане, угнанные в германию. И вот он над ними там издевался, и насиловал и кормил как свиней, в общем, было заведено на него уголовное дело. В его же имении мы его и судили. Свидетелей было очень много. Там не только наши, там и польские были женщины и чехи, но больше всего советские женщины у него там работали. Приговор был к лишению свободы на десять лет. Немцы этого боялись, Сибири они боялись больше расстрела. В этом имении мы пробыли с раннего утра до позднего вечера. Всё это время шло судебное заседание. И вот сделали перерыв, подходят ко мне две женщины, наши русские, которые там работали у него, и говорят: «Разрешите нам его покормить, ведь он голодный с самого утра, а уже шесть часов вечера». Я говорю: «Так он ведь так издевался над вами, а вы заботитесь о том, чтобы его покормить». Они говорят: «Да, конечно он издевался и всего претерпели мы, но все-таки он человек». Я говорю: «Ну, хорошо, я сейчас спрошу у председателя трибунала, можно ли его покормить». Пошла спрашиваю у председателя трибунала, вот так и так. А пусть, говорит, покормят. И вот они принесли ему миску каши и кусок хлеба. Он встал с этой миской около окна, а окно выходило в большой парк. И вот он ел эту кашу и смотрел в этот парк. А когда после этого продолжилось заседание суда, он встал на колени, и стал просить у всех прощение, за то, что он себя так вёл, издевался и так далее, а русские женщины его пожалели. Вот такое было дело.

Власовцы тоже попадались, были дела и против них. Этих тоже осудили к лишению свободы. Ни одной женщины у нас не было под судом. Ещё был один оправдательный приговор, здесь у нас на Ленинградском фронте, когда одного солдата судили за побег с поля боя. Так было оформлено дело прокуратурой - за побег с поля боя. А свидетели показали, что он никуда не сбежал, а командир роты дал ему задание, и он шел выполнять это задание и, что побега не было. И вот тогда был вынесен ему оправдательный приговор.

Когда мы приехали в Пруссию, нам было сказано, что нужно провести разъяснительную работу, среди солдат, чтобы не допускать никаких изнасилований, издевательств, ведь что у многих здесь в Ленинграде и семьи погибли и так далее. Поэтому проводилась большая разъяснительная работа. Политотдел работал, и правоохранительные органы занимались, поэтому у нас таких случаев не было. Может быть, и происходили отдельные такие случаи, но до суда значит это не доходило.

Дальше мы освобождали портовые города по берегу Балтийского моря. Кёнигсберг, Данциг, Штеттин, Росток. В городе Шверин, в котором мы после войны стояли, это на берегу Эльбы, была встреча с английскими войсками. Запрета общаться с ними не было, языка не знали, поэтому солдаты, как в песне поётся – «махнём, не глядя, как на фронте говорят». И действительно не глядя, менялись, часами и прочим. Особенно разговаривать было некогда, они своим делом занимались, мы своим. Потом они переправились на другой берег. Мы были на одном берегу Эльбы - они на другом.

Всё, что мы увидели за границей, было для нас ново и неожиданно, а всё же тянуло домой. Всё равно все ждали, когда домой поедим. В микрорайоне, где стояла армия, местного населения не было, его отселили, но в город мы спокойно выезжали, там трамваи ходили, автобусы. Выезжали, встречались с немцами, разговаривали с ними спокойно и это не только в Шверине, но и в других городах. А в Польше население было очень бедное. Они все жаловались. У них фраза была: «Пшисказерна Герман забрал», что ни чего нет, всё немец забрал. А первые города, которые мы освобождали в Германии, в Восточной Пруссии, так там вообще населения не было. Они боялись репрессий, знали, что это наступает бывший Ленинградский фронт. Боялись, что им будут мстить. Когда освобождали город, входили в дома, всё открыто. Бельё, даже в прачечных лежит мокрое, замоченное к стирке, а людей нет, одни собаки бегают. А потом всё больше встречали немцев не уехавших. Вот город Грайфсвальд, который сдался без боя, так, когда туда мы вошли, так из каждого окна белый флаг. Вывешены были наволочки. Комендантом города был Рудольф Петерсхаген, который воевал у нас на Сталинградском фронте, был там тяжело ранен и направлен на лечение в Грайфсвальд. Он решил сдать без боя этот город, потому, что рядом был город Анклам, который настолько был разрушен, что он просто решил спасти свой город и сдать его без боя. В городе находились эсэсовские войска, но ему всё же удалось послать парламентёров к Красной Армии. По распоряжению командования 2-ой Ударной Армии, была создана оперативная группа, в которую вошли работники отдела контрразведки, военной прокуратуры, военного трибунала. В ночь с 29-го на 30-е апреля выехали в Грайфсвальд. Утром принимали капитуляцию. Я-то на самой капитуляции не присутствовала. Мы приехали туда, расположились и занимались своими делами. Там были эсэсовцы, в городе боёв не было, но они успели взорвать аэродром, прокуратура и контрразведка занимались расследованием этого дела. А капитуляцию принимал командующий - генерал-полковник Федюнинский, со своей группой офицеров. Петерсхагена я видела мельком, когда его везли в машине.

За время моей службы в трибунале были, конечно, бомбёжки и обстрелы, но Бог наверно нас хранил. Во время боёв на Ленинградском фронте у трибунала была полуторка - фургон из фанеры, потому, что подследственный, которого предстояло судить, допустим, сидел в «КПЗ» отдела Контрразведки. Мы его забирали и ехали в ту часть, где он совершил преступление. А в Германии были уже трофейные легковые машины. Трибунал садился в машину и ехал в населённый пункт, где предстояло рассматривать дело. Никаких специальных автозаков не было. В дивизии нас было два человека - председатель, я и третий шофёр. В прокуратуре был - прокурор, следователь и секретарь, у них даже машины не было. А в трибунале армии был уже полный состав суда, и канцелярия была и всё как надо. Подсудимых конвоировал солдат из комендантского взвода, никаких наручников тогда не было и руки никому не связывали, только ремень снимали и всё.

Конечно, девушкам на войне было много труднее, но в нашей дивизии к нам очень хорошо относились. Помню, когда меня переводили из четвёртого отдела штаба дивизии в 330-й полк, так майор Вакорин, командир 120-го сапёрного батальона, как раз тоже шел в 330-й полк. Мы с ним вместе пошли, и он мне говорит, что, мол, там будет гораздо труднее, там солдаты, и могут приставать и так далее, так вы, мол, не стесняйтесь, всегда обращайтесь, если что, то я всегда вам окажу содействие, помогу вам. Командир сапёрного батальона, хорошо относился к нам, девчонкам. Ну, а любовь конечно у девчонок была, любовь. Вот у Оли Будниковой и доктора Аграчёва была любовь. Когда в 1990 году на «Невском Пятачке», поисковики нашли блиндаж, где погибли Щуров и офицеры штаба полка, то там, в планшете доктора, была обнаружена записка: «Оленька, родная, мы с тобой больше не увидимся. Прости, что я не выполнил то, что тебе обещал». Когда она уходила с «Невского Пятачка», то отдала ему свой маленький пистолетик, он ещё засмеялся, говорит: «Ну, с него только себе пулю в лоб, а врага не убьёшь. Я когда вернусь с «Пятачка», я тебе его отдам». Вот он не вернулся, погиб, а записку ей передали поисковики в девяностом году, представляете?

После войны много семей сложилось. У нас начальником штаба дивизии был полковник Тутуров, мы по работе несколько раз встречались. С председателем трибунала, нам приходилось иметь с ним дела по оформлению документов. Мы встречались, он приходил к нам в землянку. Когда бывало затишье, они с председателем трибунала играли в шахматы. Потом я ушла из дивизии во 2-ю Ударную армию, и когда война уже закончилась, в ноябре 1945 года армия готовилась к переезду в Архангельск, меня перевели в 74-ю гвардейскую стрелковую Нижнеднепровскую дивизию. И там начальником штаба опять оказался Николай Сергеевич Тутуров и мы там встретились и полюбили друг друга и я вышла замуж за него. В 1946-м году я демобилизовалась, а он продолжил службу начальником штаба корпуса. В декабре 1948 года мы вернулись в Ленинград. Я продолжила учёбу в своём институте, который закончила в 1953 году. Работала на заводе «Комсомольская Правда», юрисконсультом. У меня двое детей и внучка.

Трофеи, конечно, брали, но что может солдат взять, у него только мешок за плечами. Какие он может взять трофеи? Я знаю, что некоторые брали понравившиеся картины. Вырезали из рам, сворачивали и клали в мешок. Потом, после войны, уже никаких трофеев брать нельзя было. Покупали у немцев. Если вещь, какая-то понравилась, договаривались с немцем. После войны у них тоже голод был, так что они некоторые вещи меняли на хлеб. Первое время ходили рейхсмарки, и мы получали зарплату марками. Но у нас в военторге торговали за рубли.

Когда война кончилась, немцы относились к нам лояльно, спокойно разговаривали. Никакой партизанщины. Был, правда, один случай, когда в городе, в подвале сидели два эсэсовца с автоматами. По-видимому, когда шли бои, они спрятались, а потом боялись выйти. После победы, их нашли, но они не стреляли, ничего.

К Сталину у меня нормальное отношение. Я ничего плохого не могу сказать ни против Жукова, ни против Сталина. Меня не коснулись репрессии. Конечно, репрессии это преступление, но Сталин все-таки дошел до Победы, был верховным главнокомандующим, на конференциях вёл себя достойно, и с ним считались и Рузвельт и Черчилль. Мы, безусловно, знали о больших потерях, но мы тогда об этом не думали, тогда знали одно - надо защищать Ленинград, и защищали его. Почему-то всё время, люди верили, что всё равно мы победим. Хотя бои под Ленинградом долго были без продвижения, на одном месте. Вот тот же «Невский Пятачок», то немцы продвинутся, то мы отхватим кусочек. Конечно, потери очень большие были и оружия сперва не хватало. Пока автоматов не было, воевали винтовками, и обмундирование было плохое, вот только когда прорывали блокаду, так все получили полушубки и шапки и брюки ватные, в общем одеты были прекрасно.

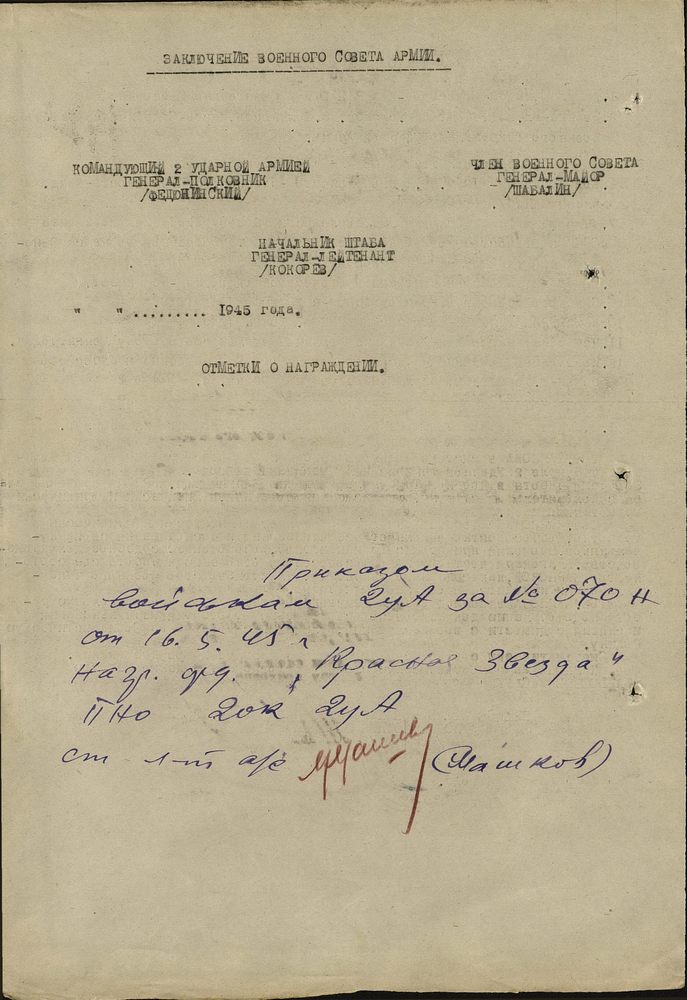

За войну я была награждена орденом «Красной Звезды», медалями: «За Оборону Ленинграда», «За Взятие Кёнигсберга», «За Победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945г.».

Санкт-Петербург 2013 г.

| Интервью и лит. обработка: | А. Чупров |

| Правка: | Б. Кириллов |