1939-1941 годы были очень тревожным временем. Всюду много толковали о войне. Пресса и радио много места уделяли гитлеровской Германии, ее агрессивной, захватнической политике. Германия поглощала одну европейскую страну за другой. Ходили разные слухи и толки. Но в одном наш народ, одурманенный сталинской пропагандой, был уверен: если война и будет, то она будет на чужой территории. Наша страна войны не хочет, чужая земля ей не нужна, но и своей ни одного вершка не отдадим. Но это была голая пропаганда, пустые, ничего не значащие слова для одурманивания народа. Но как тогда объяснить зимнюю войну 1939-1940 года с Финляндией? В том году стояла невиданно суровая зима, кое-где даже повымерзли сады. А на севере холода были еще более лютые: столбик термометра опускался до отметки -40 градусов. Финны хорошо подготовились к войне. На Карельском перешейке была создана знаменитая линия обороны, линия Маннергейма. Советские войска не были подготовлены к войне ни в материальном, ни в моральном отношении. Они не ожидали, что маленькая Финляндия окажет такое мужественное сопротивление. Ведь в те годы бытовала еще старая большевистская легенда, что рабочие и крестьяне капиталистических стран не будут воевать против армии первой социалистической страны или, как ее называла пропаганда, родины всех трудящихся мира. Но финские рабочие и крестьяне с треском опровергли эту коммунистическую утопию. Они не только не спешили переходить на сторону Красной Армии, но оказали такое сопротивление, что сорвали все первоначальные замыслы Сталина: включить Финляндию в состав Советского Союза. Красная Армия, плохо подготовленная к боевым действиям в суровых природных условиях севера, несла огромные потери. Десятки тысяч советских бойцов погибли в лесах и болотах Карельского перешейка, многие просто замерзли. В финскую войну погибло пять молодых парней из моего родного местечка Зембина. Наше правительство оправдывало войну тем, что завоеванные территории нужны для обеспечения безопасности Ленинграда. Эта ложь продержалась более 50 лет, и только в период перестройки мы узнали правду и о целях войны, и во сколько человеческих жизней обошлась эта неподготовленная авантюра.

Так в тревоге и заботах жили, работали, готовились к худшему. Но убеждены были, верили, что наше мудрое правительство во главе с великим Сталиным сделает все возможное и невозможное, чтобы не дать Гитлеру вовлечь нас в войну. Нужно сказать, что вся довоенная пропаганда, вплоть до конца августа 1939 года, носила боевой антифашистский характер. Исключалась даже мысль, что с Гитлером и фашистами можно о чем-то договориться. Непрерывно вдалбливали, что коммунизм и фашизм - два антипода, между ними не может быть не только союза, но даже какого-либо временного примирения. Потом добавляются новости: из Германии 23-го августа 1939 года в Москву прилетел министр иностранных дел Риббентроп. Все газеты запестрели сообщениями о цели его приезда: подписание Договора о ненападении. От прессы не отставало радио: круглые сутки вещало о предстоящем подписании договора. Мы с моим мужем Федором Игнатьевичем с 1939 года жили в местечке Обчуга, недалеко от Орши. Федор Игнатьевич был в тамошней средней школе завучем и преподавал историю в старших классах, а я работала учительницей начальных классов. Наш хозяин квартиры ,восьмидесятилетний старик, сапожник по специальности, не отходил от радиоприемника. 24 августа почтальон принес нам газеты. Федор Игнатьевич раскрыл “Правду” и на первой странице увидел такую картину: Кремль, за столом сидят Молотов, напротив Риббентроп и, конечно, Сталин. Довольные, они подписывают Договор о ненападении и дружбе. В знак дружбы подняли бокалы. Федор Игнатьевич подозвал хозяина, прочитал ему текст и показал исторические снимки... И хотя прошло уже больше пятидесяти лет, но до сих пор помню, как хозяин, внимательно всмотревшись в снимок, сказал с уверенностью: “Риббентроп обманывает наших руководителей. Он в душе смеется над ними. Всмотритесь по-внимательнее в его лицо. Не верьте написанному”. Мы страшно испугались. За такие слова можно было оказаться в местах не столь отдаленных, как говорится в таких случаях. Но старик не боялся: он знал порядочность Федора Игнатьевича, знал, что тот не донесет на него. Федор Игнатьевич пытался доказать старику, что тот не прав. Но прав оказался неграмотный, умудренный жизненным опытом старец. А вот педагог Скумс, историк с высшим образованием, искренне верил Сталину и другим вождям того времени. И не удивительно. Нам с самого раннего детства вдалбливали, и, как оказалось, не безуспешно, что наша страна, светоч и надежда всего передового человечества, могучая и непобедимая, наше правительство проводит мудрую и дальновидную политику. Никто не сможет обмануть таких людей. С высоты прожитых лет хочется склонить голову перед мудрым стариком. Думаю, что таких людей было много, но они молчали. После подписания договора о ненападении с Германией на какое-то время стало жить спокойнее. Но 17-го сентября того же года советские войска перешли границу Польши и освободили своих единокровных братьев белорусов и украинцев от ига капитализма. Освободителей встречали с цветами. Так пресса освещала те события. А действительную правду узнали много позже. А пока искренне верили, что осчастливили западных белорусов и украинцев, присоединив их к великому Советскому Союзу. Но ничего или почти ничего не сообщалось в советских средствах массовой информации о положении евреев на территориях, контролируемых нацистами. Ничего не говорилось, что евреев загоняют в гетто, заставляют носить желтые звезды, что над ними издеваются. Знали об этом, но молчали. Ведь фашистская Германия стала нашим союзником. Если пресса и радио молчали, то беспроволочный телеграф работал исправно. Некоторые обреченные бежали из соседней Польши в Советский Союз. Эти немногочисленные беженцы рассказывали о жестоком обращении с евреями, мы их выслушивали с сочувствием, помогали, чем могли. Все эти беззакония и преследования творились где-то далеко, за границей. У нас такого не будет. Но как мы ошибались!

|

Анна Марковна и Федор Игнатьевич Скумсы 1938 г., Земби |

21-го июня 1941 года десятиклассники, выпускники школы, собрались на выпускной бал. Я отправила мужа в школу, а сама не пошла: у меня было какое-то предчувствие надвигавшейся беды. На рассвете муж вернулся домой, но не успел уснуть, как мы услышали какой-то шум на улице. Распахнула окно и увидела толпу людей: все слушали выступление В.М.Молотова о начале войны.

С началом войны местные власти запретили собираться группами, людям говорили: ”Не поднимайте паники, немцам у нас не бывать”. Запретили уезжать. Ежедневно в газетах сообщалось, что взяли столько-то пленных, много военной техники, врага отогнали от наших границ. Но, как вскоре выяснилось, все оказалось ложью. Ходили слухи, что немцы бомбят Минск и его скоро возьмут. Местные власти собрали мужчин-учителей и распределили, кто когда будет дежурить по ночам и ловить немецких диверсантов (поползли слухи, что немцы сбрасывают десантников, которые убивают коммунистов и ответственных советских работников). На дежурство выходили с пустыми руками. Я даже пошутила, сказав мужу: ”Возьми хоть палку”. Конечно, никто никого не задержал. 3-го июля по радио выступил И.В.Сталин. Он объявил, что Родина в опасности, и каждый советский гражданин должен стать ее защитником. На следующий день учителя получили повестки явиться в военкомат, получил повестку и мой муж, хотя он и не был военнообязанным и в армии никогда не служил (учителей сельских школ в армию не брали). Но на пушечное мясо годились все. Всех подмели подчистую и отправили в действующую армию на фронт. Перед тем как уйти Федор Игнатьевич купил много конвертов и бумаги для писем. Он был уверен, как и многие, что война будет недолгой, что врага скоро изгонят с нашей земли и разгромят на его территории. Ведь нам беспрестанно внушала пропаганда, что, если война и будет, то она будет быстротечной и без больших жертв. Без конца повторяли: “Мы войны не хотим, но себя защитим малой кровью, могучим ударом”. И большинство людей, особенно молодых, выросших после революции, верили этим заклинаниям. Уходя, муж говорил, что через несколько дней он будет пить чай в Берлине, а мне оттуда ежедневно писать письма. Настоящей правды, истинного положения не знал никто. Никто не мог и предположить, сколько жертв будет стоить война. За прошедшее пятидесятилетие трижды менялись официальные цифры потерь Советского Союза в годы Великой Отечественной войны: вначале говорили о десяти миллионах, затем о двадцати, а ныне - уже о двадцати семи миллионах, сколько на самом деле - одному богу известно. Потери не обошли ни одну семью. Не знал Федор Игнатьевич, что прощается навсегда и что его сын никогда не увидит отца. Долгих четыре года не знала я о судьбе мужа. Все эти кошмарные годы жила надеждой, что он вернется.

|

А. М. (слева) с подругой. Январь 1941 г., Москва |

А спустя несколько дней ворвались в местечко на мотоциклах “завоеватели”. И тогда открылось истинное лицо каждого. Откуда-то вынырнули два преподавателя нашей школы: физик Микитинский и историк Ковалев. То ли им не вручили повесток, то ли они умышленно не явились в военкомат. Правдоподобнее последнее. Они с радостью встретили немцев и пошли к ним на службу. Появились какие-то темные личности, которые стали помогать немцам устанавливать “новый” порядок. Сразу же взялись за евреев. На каждом заборе были расклеены приказы: “С жидами не разговаривать, не здороваться, не пускать их в свой дом, не пускать в баню, ничего им не продавать. Иначе расстрел”. Немало повылазило подонков, которые захотели обогатиться за счет чужого добра, за счет чужой крови. Здесь проявилась истинная натура человека, всплыли глубинные, часто скрываемые, черты характера, его подлинный облик. Прошли тяжелейшие испытания дружественные и родственные отношения. Нередки были случаи, когда мужья выдавали жен, а жены мужей. Приведу несколько случаев. В Обчуге со мной работала учительницей младших классов Анна Васильевна (не хочу называть ее фамилию). Муж ее был еврей, портной по профессии. У них было двое детей. В начале войны Анна Васильевна со своей семьей уехала в свою родную деревню. Муж прятался в тайнике. Ей надоело с ним возиться и, чтобы обеспечить себе спокойную жизнь, она привела полицаев и указала убежище мужа. Его схватили и на глазах всей деревни повесили. В той же Обчуге жила семья Бакановских. Глава семьи - белорус, по профессии фельдшер. Незадолго до войны он умер. Осталась его жена Ольга Яковлевна, еврейка. Она работала акушеркой, и через ее руки прошли все новорожденные Обчуги. Еще до революции она приняла православие. У нее было трое детей. Старшая дочь Люба преподавала в школе немецкий язык, два сына, Адам и Виталий, школьники. Ничего еврейского у них не было. Но не тут-то было. Близкие родственники мужа настояли, что они евреи и подлежат уничтожению. И их убили, а дом и имущество забрали родственники. Конечно, основная масса людей сочувствовала евреям, хотя и не могла оказать им практической помощи. Ведь даже мимолетное общение с этой “низшей расой” грозило смертью, а на героизм, как известно, способен далеко не каждый. Но случаи смелости в сочетании с истинным благородством все же проявлялись повсеместно. Причем часто это были чужие и даже незнакомые люди. Я приведу пример предательства и жестокости родственников и благородства чужого человека. В Холопеничах Минской области работали учителями Самцевич Петр Иванович и его жена Берта Самуиловна, еврейка по национальности. У них было трое детей. В начале войны Петр Иванович ушел на фронт. Берта Самуиловна отвезла детей в деревню к сестре мужа, а та детей выдала, и их фашисты расстреляли. Саму Берту Самуиловну спас православный священник отец Василий Вержболович. И таких примеров было много.

|

А.М. среди участников художественной самодеятельности студентов Борисовского педагогического училища (справа сидит), май 1931 г. |

Теперь прерву последовательность моего рассказа и вернусь к моей малой родине Зембину. В 1922 г. в Зембин приехал новый заведующий школы со своей семьей, Харитонович Василий Филиппович. Его семья: жена Доминика Филипповна и малолетний сын. При школе для заведующего имелась квартира. Там они и поселились. Василию Филипповичу было тогда лет 30-35. Он был красив, с густыми волосами каштанового цвета, откинутыми назад с высокого лба, прямой нос, умные темно-серые глаза; высокий, стройный, с военной выправкой, элегантно одетый, носил всегда блестящие, красивые сапоги. Жена его Доминика Филипповна - женщина интеллигентного вида, голова вся седая, поэтому она всегда носила беленький батистовый платок, прикрывая седые волосы. Она была уже не первой молодости. На лице всегда доброжелательная приятная улыбка. Но никто не знал, не мог догадаться, что за этой милой улыбкой скрывается змеиная злоба. Но это потом, через много лет выяснится. А тогда это само воплощение доброты, вежливости, внимания к окружающим людям. Никто не знал, откуда они приехали, да никому это знать не надо было, никто этим не интересовался. Василий Филиппович преподавал математику, его жена - русский язык и литературу. Василий Филиппович оказался прекрасным учителем: объяснял понятно, доступно каждому ученику. К ученикам относился с уважением. Он был требователен, но справедлив. Ученики его полюбили. За глаза его называли отцом. Он для многих был идеалом человека и учителя. С него во всем старались брать пример. Такого уважения и любви заслуживает далеко не всякий учитель. Математика стала для нас любимым предметом. На уроках мы ловили каждое его слово. По математике мы получили прочные знания. Прошло более семидесяти лет, а я помню алгебраические формулы, помню геометрию, помню доказательства многих теорем. В конце 20-х годов семилетняя школа не могла вместить всех желающих учиться, а желающих было много: хлынул поток детей из деревень. И за короткое время на территории семилетней школы построили трехэтажное здание. Вместо семилетки открылась средняя школа. Василий Филиппович стал директором этой школы. Учителя бывшей еврейской школы влились в коллектив средней школы. Директор сумел сколотить дружный, сплоченный коллектив. Он с уважением и вниманием относился к каждому учителю, заботился о каждом. И учителя уважали и любили своего директора, восхищались им. Но кого не любили ни учителя, ни ученики, так это его сына Толика. Он был плохо воспитан, необуздан, драчлив. Он мог оскорбить старшего, обругать учителя. У Харитоновичей всегда была домработница. Домработницы менялись часто из-за Толика. Они рассказывали, что Толик оскорбляет их, а иногда пускает в ход и кулаки. Говорили, что растет бандит. И не ошиблись. Но это потом, а пока ему все прощали, учитывая, что он один ребенок у немолодых уже родителей. Кроме своей основной работы Харитонович имел много общественных нагрузок. Он стал первым активистом в местечке. Он входил в состав местечкового и сельского советов, являлся членом правления местного колхоза. Ни одно собрание, ни одно заседание не обходилось без него. На всех торжествах он делал доклады, выступал с речами. Он обладал ораторскими способностями, умением увлечь, заинтересовать людей. Когда в объявлении было написано, что с докладом или лекцией будет выступать Харитонович, то клуб был переполнен. Приходили даже старики. Харитонович знал в местечке всех жителей поименно, и все его знали и уважали. Но никто не знал, никто не мог догадаться, никто в мыслях не мог допустить, что это маска, а он умело, как заправский актер, играл роль активиста, сторонника и пропагандиста советской власти. Он с нетерпением и надеждой ждал своего часа. И дождался. Но чтобы дождаться времени, когда можно будет скинуть ненавистную маску, пришлось играть роль доброжелательного человека, интернационалиста и гуманиста. Правда, как-то шепотом, по секрету, передавали друг другу, что Василий Филиппович бывший белогвардеец. Ну и что! Белогвардейцы тоже были разные. Немало было среди них порядочных, культурных людей. Так думали одни. Другие вообще не придавали значения такого рода сплетням. Мало кто что говорит, мало ли что кому в голову взбредет. Годы шли. Авторитет Харитоновича растет. Ему уже за пятьдесят. Не раз ему предлагали вступить в Коммунистическую партию, а он все откладывал, я думаю не без причины. Он, вероятно, боялся, чтобы при проверке его прошлого не всплыли какие-то нежелательные факты. Возможно, он вообще носил не свою фамилию. Но вот, наконец, он решился стать членом партии. Недостатка в рекомендациях для самого авторитетного человека в местечке не было. Его без возражений приняли. И авторитет Василия Филипповича поднялся еще на одну ступеньку.

И вот началась война.

В начале июля 1941 года Зембин оказался под властью гитлеровцев. Вот тут-то и наступил звёздный час для всеми уважаемого директора школы Харитоновича Василия Филипповича, для его жены Доминики Филипповны и их сына Анатолия. Харитонович сразу же сбросил маску, стал тем, кем был на самом деле. Двадцать лет он ждал этого момента и дождался. У Доминики Филипповны исчезла с лица интеллигентная добрая улыбка. А о сыне, студенте педагогического института, и говорить нечего. Пришло их время. С первого же дня оккупации семья Харитоновичей стала верой и правдой служить “новому порядку”. Они служили преданно, проявляя жестокость к евреям. Особой жестокостью, граничащей с садизмом, отличался молодой Харитонович. Его руки обагрены кровью невинных людей. За свою “ответственную работу” он получал от хозяев награды: железные кресты и имущество уничтоженных им жертв. Проявившего себя в кровавых расправах Анатолия перевели сначала в Борисов, а потом и в Минск. Гитлеровцы были довольны усердием своего холуя. Родители радовались, глядя на успехи своего отпрыска. Под стать своему директору был и преподаватель немецкого языка русский немец Давид Эгоф. Особой жестокостью прославился и бывший председатель зембинского сельпо Филипп Кабаков. В 1942 году Кабакова настигло заслуженное возмездие: его убили партизаны. Как тараканы, из щелей выползла разная нечисть, желающая служить новым хозяевам. Им нравилось безнаказанно убивать и грабить. Таких подонков немцы охотно брали к себе на службу. В услужение оккупантам пошли полуграмотные, ленивые, тупые, завистливые и жестокие жители Зембина, как Гнот, его сын, Голуб и некоторые другие.

|

Федор Игнатьевич Скумс (муж А.М.), 1935 г. |

С первых же дней оккупации начались гонения против еврейского населения. Всем евреям было предписано носить на груди и спине желтые звёзды Давида. Общение с остальными зембинцами запрещалось. Улица, прилегающая к еврейскому кладбищу, была превращена в гетто, куда все евреи были насильственно переселены. В этом зловещем лагере евреи голодали, терпели унижения, издевательства. В гетто томились ученики, коллеги Харитоновича. Многие пытались связаться с ним, просить помощи для своих детей. Но, увы! Он никого знать не хотел. Жалости к безвинным жертвам у него не было. Я до сих пор удивляюсь, не могу понять, как можно было более двадцати лет притворяться, суметь завоевать такой авторитет, уважение. Теперь высмеивают, считают массовой шизофренией существующую в предвоенные годы шпиономанию, но если глубже вдуматься, то, по-видимому, всё же не было дыма без огня. Было достаточно и шпионов, разного рода резидентов враждебных разведок. Другое дело, что подозрительность дошла до абсурда, до патологической шпиономании. Возможно, одним из резидентов германской разведки и был Харитонович. Но, скорее всего, он был одним из тех представителей господствующей до революции верхушки, которых советская власть лишила имущества и привилегий, и он затаил на эту власть звериную злобу. Просуществовало зембинское гетто всего один месяц. В середине августа в Загорном, в лесу 18 евреев в течение нескольких дней копали огромную яму, которая якобы потребовалась для свалки оставшейся на полях военной техники. Яму вырыли, однако сделанные земляные ступеньки не могли не вызвать тревожных подозрений. Всё прояснилось в понедельник 18 августа 1941 года, когда полицаи Гнот и Голуб обошли гетто и объявили распоряжение немецкого командования: всем без исключения евреям собраться возле базара для проверки документов. И когда все собрались, стало ясно, что назад возврата не будет. Вооруженные палачи оттеснили толпу поближе к яме и поставили на колени. Потом разрешили людям сесть на землю, но только для того, чтобы “отдохнуть” в ожидании своей очереди. Первыми увели в лесок, где находилась яма, около 20 наиболее сильных на вид мужчин, и вскоре оттуда донеслись приглушенные выстрелы, что привело сидящих на земле людей в умопомрачающее состояние. Но слёзы и душераздирающий крик вызвали у фашистов лишь яростное рукоприкладство. Обреченных группами по 15-20 человек пинками и ударами гнали навстречу смерти. Раненых добивали прикладами, штыками, палками. К трем часам дня всё было кончено. Яму, где лежали в крови более 900 человек, засыпали. Эта жуткая акция была осуществлена под руководством начальника борисовской службы безопасности (СД) гауптштурмфюрера Шенемана, коменданта Борисова Шерера, коменданта Зембина Илека, а также переводчика Люцке. Им активно помогали фашистские прихвостни В.Ф.Харитонович, Д.Эгоф, Ф.Кабаков и другие. В сельской местности Борисовского района могила зембинских евреев является самым массовым захоронением жертв войны. После войны могилу родственники погибших оградили и установили памятную доску.

Как мог после такого преступления Василий Филиппович спокойно жить, есть, спать? Неужели по ночам не раздавались в ушах вопли обреченных? Неужели не мучили его кошмары содеянного? Неужели не преследовали его тени безвинно замученных стариков, женщин, детей? Неужели никогда не пробудилась у него совесть? Нет. Совесть его не мучила, кошмары не преследовали. Он был глух и слеп к людским страданиям. Одно мне непонятно, на что Харитонович рассчитывал. Он же был умным, образованным человеком. Неужели он верил в победу Германии. Наверное, верил. Или, может быть, ненависть к советской власти затемнила его разум. В одном я убеждена, что спокойной жизни у него не было. Он, наверное, дрожал при каждом ночном шорохе: боялся народных мстителей - партизан. Партизаны не давали покоя гитлеровцам и их прислужникам. Партизаны разгромили комендатуру. Немало предателей пало от партизанских пуль. На протяжении десятилетий я мысленно искала в жизни Харитоновича хоть малейшее оправдание его поступков, но не находила. Мог бы уйти к партизанам? Мог, но не ушел. Мог ли кого-либо из своих коллег спасти? Мог, но не спас. 1944 год. Фашистов гонят с территории Белоруссии. Освобожден Зембин. Вместе со своими хозяевами бежал с семьёй Харитонович, Эгоф и другие прислужники гитлеровцев. С тех пор следы Харитоновича исчезли навсегда. Сразу же после освобождения населенных пунктов партизаны и регулярные части Советской Армии без суда расправлялись с наиболее жестокими пособниками гитлеровцев. Их можно понять и оправдать. Они возвратились в родные места, но не нашли ни своих близких, ни своих очагов. Но потом был издан приказ судить полицаев и других изменников по закону. С моей точки зрения их судили не строго. Зембинские полицаи Гнот-старший, Гнот-младший, Голуб, Ярошевич, Килбасевич и другие получили по 10 лет. Их семьи не трогали, награбленное имущество не конфисковывали. Полицаи и в лагерях, и в ссылке неплохо устраивались. Некоторые из них зверствовали и в сталинских лагерях, становились там добровольными охранниками, занимали теплые местечки. Они издевались над безвинными жертвами сталинского произвола. Несколько таких случаев описал А.И.Солженицын в своей книге “Архипелаг Гулаг”. После отбытия срока они неплохо устраивались, забирали к себе свои семьи. Через некоторое время после отбытия своего срока приезжали к своим родственникам в гости, как ни в чем не бывало. Например, бывший полицай Килбасевич, по локти обагренный кровью невинных жертв, приезжал в Борисов к родственникам, полицаи Гнот отец и сын обосновались в Борисове. Они получили хорошие квартиры, работу и жили совсем неплохо. И когда я однажды лицо в лицо столкнулась в Борисове с Гнотом-старшим, мне стало страшно. Сколько на его совести невинной крови! Он посмотрел на меня с такой ненавистью, как будто готов был со мной расправиться.

Некоторые полицаи вовсе избежали всякого наказания. Они просто удрали с тех мест, где жестоко расправлялись с мирным населением и часто жили по чужим документам. Например, начальник Кащинской полиции Бутько. Он прославился своей жестокостью. Когда почувствовал, что близится час расплаты, он со всей семьёй исчез ночью. Когда за ним пришли партизаны, хата была пуста. Многие из них дожили или доживают свой век, не понеся никакого наказания за совершенные злодеяния. Если к предателям правительство отнеслось гуманно, то к сельским труженикам относились жестоко, несправедливо. Первые послевоенные годы были тяжёлыми, голодными. За малейшую провинность сурово и несправедливо наказывали. Приведу такой факт: в деревне Колочинцы Холопеничского района жила семья Худоешко. Кормилец погиб на фронте. Осталась вдова с малолетними детьми. Они голодали. Однажды старший сын этой несчастной женщины ночью на колхозном поле срезал немного колосьев ржи. Его поймали. Судили. Парнишку присудили к 10 годам лагерей. Отсидел от звонка до звонка. Вот какие были контрасты.

После войны прошло много лет. Всё это время меня преследовала мысль о том, чтобы поехать в Зембин и посетить место трагической гибели моих друзей, коллег, родственников, соседей, да и просто знакомых. Ведь я одна из немногих зембинских старожилов-евреев, которым суждено пережить войну. Но заботы трудных послевоенных лет, когда приходилось буквально бороться за существование, за выживание себя и своего несовершеннолетнего сына, захлестнули мою жизнь. И как только в конце 50-х годов немного устроилась моя жизнь, я поехала в Зембин. Пассажирский автобус остановился на бывшей базарной площади. Несмотря на то, что уже прошло почти полтора десятилетия после войны, всюду были видны следы разрушений. Но я не стала рассматривать Зембин. А пошла по пути, по которому гитлеровцы и полицаи гнали свои жертвы в последний путь в никуда. Прошла в Загорное, в лес. Это окраина Зембина. Я сразу увидела то страшное место. В сосновом лесу было длинное широкое углубление, на месте страшной ямы, последнего пристанища большинства зембинцев. Яма была обнесена низкой каменной оградой. Яма за прошедшие годы заросла травой. На земле, пропитанной кровью, выросли молоденькие сосенки. Стоял знойный июльский день. Небо было чистое-чистое, на нём ни облачка. Не было ни ветерка. Стройные высокие сосны обступили яму, как бы охраняя покой жертв нацистского преступления. В природе всё ликовало. Воздух чист. Лес жил своей жизнью. Раздавалось птичье щебетание, стрекотание кузнечиков, жужжание пчёл. Жизнь в лесу была прекрасна, если немного отвлечься от той трагедии, что произошла здесь в 1941 году. Но я вновь вернулась к реальности - к страшной яме. Села на пенёк и мысленно вернулась к далёкому 1941-му. Перед моим мысленным взором встали образы погибших. Я полностью отключилась от окружающей обстановки и как бы мысленно беседовала с ними. Я должна поименно назвать своих друзей, знакомых, запомнившихся и сохранившихся в моей памяти. Многие мои друзья жили в разных городах необъятного Советского Союза. В Зембине жили их старые родители. Но они не забывали свою маленькую родину и каждое лето во время отпусков приезжали в Зембин. Не был исключением и 1941 год. Не знали они, что едут навстречу своей смерти. Вот некоторые имена. Славина Бася со своим маленьким сыном приехала из Борисова. Райнес Мера с тремя детьми - из Москвы. Горшман Маня со своей дочерью приехала из Ленинграда к своей одинокой старой матери. Полякова Мера приехала тоже из Ленинграда, она болела туберкулёзом и каждое лето приезжала в Зембин поправлять здоровье. Элькинд Зина со своим маленьким сыном приехала из Борисова. Перед моим взором встала голубоглазая красавица-блондинка Аксель Соня, которая только в апреле вышла замуж. Жила вместе со своими родителями, работала учительницей младших классов зембинской средней школы. Белкина Маня приехала к родителям из Плещениц. Поднос Лиза со своим маленьким сыном жила у родителей, а муж был в армии. Тайц Юдифь - моя близкая, дорогая подруга. У нас были параллельные классы, мы вместе писали планы, готовились к урокам и всегда вместе придумывали что-либо интересное для учеников. Дорогая Юдифь! Какая она была талантливая! Обладала прекрасным голосом, плясала, была участницей всех спектаклей самодеятельного театра. Жила она со старой больной матерью, муж был в армии. Хейфец Соня - муж её тоже был в армии. У неё было двое маленьких детей. В последний путь Соня шла, держа одного ребёнка за руку, а другого несла на руках. Её старые родители шли, поддерживая друг друга. Не могу не вспомнить и такую жуткую картину: на Гатской улице жили старики Элькинды. Старуха была полупарализована и совершенно слепа. Их дети и внуки жили в Москве. Когда полицаи стали выгонять их из дома, старик стал просить, чтобы его и жену пристрелили дома, потому что жена ходить не может. Но этот довод не помог. И несчастный старик взвалил на спину жену и понёс её, подгоняемый штыками и прикладами. А путь на Голгофу был не близкий. Он падал, жена сползала на землю, но жалости не было никакой. Фашисты превратили эту жуткую картину в развлечение. Они гоготали, когда старик падал, а вместе с ним, как мешок, падала его жена, потерявшая рассудок. Другая картина - не менее страшная. На Борисовской улице жила восьмидесятилетняя больная старуха Фридман Фая. Её дочки жили в Борисове. У Фаи были больные ноги, и она самостоятельно двигаться не могла. Её почти волоком тянул родственник, молодой парень. Он вышел из окружения, вернулся домой. Родных он не застал: они все успели эвакуироваться. Он же разделил участь своей тёти Фаи. Почему никто из местных жителей не запечатлел на бумаге эти страшные картины? Почему никто не сфотографировал кровавые деяния этих людоедов? Все безучастно смотрели, как двуногие звери уничтожают безвинных людей. Никому до несчастных не было дела. Почему весь мир молчал, когда начались преследования евреев? Почему ни одна страна не выразила протеста против геноцида целого народа? А что в нашей стране? Как в советской прессе освещалась гибель евреев? Да никак. Об этом как-то не принято было писать. И не удивительно, что те счастливцы, которые были в эвакуации или в армии, ничего или почти ничего не знали о судьбе своих близких. А если что и узнавали, то из слухов и других неофициальных источников.

В подпольной партизанской газете “Народные мстители”, которая выходила в Холопеничском районе, никогда ничего не писали о поголовном истреблении евреев. Я пишу это не с чьих-то слов. Я сама читала эту газету. В этой газете освещалась героическая борьба партизан с фашистскими оккупантами. Рассказывалось в ней о зверствах фашистов, о расправах над мирным населением, об издевательствах над военнопленными. Это всё правильно. Но забыть об уничтожении целого народа - это кощунство. Меня учили, да и всех нас учили, а потом и я учила своих учащихся о том, что наша необъятная страна сцементирована дружбой народов: “А дружба народов нам силу дала”, - говорилось в популярной песне. Цемент - материал крепкий. Но, как выяснилось, дружба народов была скреплена песком. А песок, когда высыхает, рассыпается.

После войны в городах на поставленных жертвам войны памятниках не писали слово “еврей”, а писали о погибших советских гражданах. А это понятие растяжимое.

Долго я сидела у страшной ямы. Мысленно разговаривала со своими друзьями, близкими. Дала себе клятву, что напишу о них в моих незатейливых записках в меру возможности. Дорогие мои! Я уже стара. А вы остались в моей памяти такими, какими были более полстолетия тому назад. Мне мама с детства внушала: “Бог справедлив, всемогущ, он всё видит, всё слышит”. Почему же он так равнодушно созерцал, как двуногие звери расправляются с невиданной жестокостью с невинными людьми, почему он это допустил? За какие грехи он их наказал? И какие грехи могут быть у безвинных младенцев? Ответа нет, и никогда не будет.

Никто даже приблизительно не может сказать, сколько жертв покоится в этой яме. Никто не может назвать их пофамильно. Никаких архивов фашисты не оставили, да и, скорее всего, у них не было точного списка жертв. Сразу же после освобождения местные власти могли, конечно, по свежим ещё следам составить список погибших. Ещё были живы свидетели трагедии. Но никого это не волновало. Не принято было об этом говорить, вспоминать. Об этом заговорили открыто только в конце восьмидесятых годов. Время упущено, и в памяти очевидцев остались лишь немногие имена.

Очнулась я от оцепенения, когда услышала звук приближающихся шагов. Это была моя зембинская знакомая Соня Гордон, приехавшая из Луганска. Поговорили, вспомнили былое, общих знакомых. День близился к вечеру. Я еле встала. Усталая, обессиленная от воспоминаний, обрушившихся на меня, я поплелась от этого страшного места. Решила пойти на старое еврейское кладбище и поклониться могиле отца. Пришла. Но что это? Не могу найти кладбища. Куда же оно исчезло? Может, я забыла, где оно? Нет, не забыла. Кладбище находилось на окраине Гатской улицы и занимало огромную площадь. Даже днем, в солнечную погоду, на кладбище было сумрачно. Кроны столетних деревьев закрывали доступ солнечным лучам. Много здесь росло кустарника. Но ничего этого не осталось. Сколько надо трудиться, чтобы вырубить все деревья, кустарники, выкорчевать все пни. Памятники все вывезены. Всё распахали, сравняли, засеяли травой. Вся эта огромная площадь заросла зелёной сочной травой. Даже мёртвых не оставили в покое. Старались искоренить всякую память о прошлом Зембина. Но что это? Посреди поля стоял, как страж, как напоминание, чей-то огромный чёрный гранитный памятник. На нём даже сохранилась написанная золотыми буквами эпитафия. Почему этот памятник остался? Может быть, не смогли выдернуть и увезти. То ли его специально оставили, чтобы показать, во что превратили кладбище. Пусть всё останется на совести тех, кто это сделал.

Рассказав о судьбе моих земляков, я не могу не остановиться на одном эпизоде, имевшем место в эти трагические дни. В Зембине жила одна замечательная белорусская семья - Ходасевичей. Одна из их дочерей - Надя Ходасеивч-Леже стала известной французской художницей. Ее два брата были женаты на еврейских девушках. Одна из невесток Хася жила со свекровью в Зембине после того как ее мужа в 1938 г. репрессировали. Когда евреев погнали на расстрел, в эту страшную мясорубку попала и Хася со своими детьми. На глазах детей была убита их мать. Когда дети уже были в яме, прибежала их тетка Евгения Петровна и в последнюю минуту выхватила детей и привела их домой. Гриша, пятилетний мальчик, от страха потерял рассудок и вскоре умер. С большим трудом удалось спасти дочь Рему. В период перестройки она уехала в Израиль.

С бывшего еврейского кладбища я отправилась на православное, чтобы поклониться праху моих дорогих друзей Юстыны и её дочери Анти Гиро. Могилки я отыскала быстро. Они находились рядом. На каждой был крест, и химическим карандашом было написано: “Здесь спят вечным сном мать и дочь”. По бокам могилок росли стройные берёзки. Они как стражи оберегали их вечный покой. Постояла, мысленно поговорила с ними и навеки простилась. Спите спокойно. До конца своих дней буду помнить вас.

Покинув это место, пошла на Заречную улицу. Всюду царило запустение, везде было уныло, ничто не напоминало былого Зембина. Мельницы не было, исчезла река. На том месте, где протекала когда-то река, осталось длинное углубление, заросшее крапивой, бурьяном. Пошла к моей бывшей школе. Школы не было. Разрушена. Всюду валялись осколки стекла и куски кирпича. Сад и парк, прилегающие к школе, уничтожены. Все деревья и кустарники вырублены. Торчали только пни, почерневшие от времени. Я прошла все заветные, памятные уголки, где прошли мои детство и юность. Но к прошлому нет возврата. Ничто больше не напоминает шумное местечко, где так бурлила и клокотала жизнь. Это уже не местечко - захолустная, грязная, запущенная деревня. Ни один еврей там уже не живёт. Старожилов в Зембине почти не осталось. Там за эти годы сменилось уже два поколения. Ещё раз подошла к месту, где когда-то стоял дом моего детства. Мысленно распрощалась с Зембином навсегда. Дала себе клятву написать обо всём, что сохранила моя память. Опять работа, опять захлестнули меня житейские заботы, повседневная текучка. Никак не могла собраться и написать задуманное. А жизнь прошла, пробежала, вытекла, как вода между пальцами. И только теперь, на исходе, смогла я выполнить своё обещание. Конечно, многое стёрлось из моей памяти. Слишком поздно принялась за работу. Как получилось - судить не мне, как могла, так и написала.

Я оказалась одна среди чужих людей, ждала ребенка. Через несколько дней после установления “новой власти” в Обчуге к дому, где я жила на квартире, подъехала машина, и в комнату ворвались немцы в сопровождении полицаев и забрали у меня большинство вещей, нажитых нелегким и честным трудом. Жила я на квартире у стариков-евреев. Немец тыкал штыком в мой живот и громко гоготал, а полицаи говорили: “Все, ваше царство кончилось”. Мои хозяева-старики забились в угол и дрожали от страха. Немцы тягали старика за волосы и кричали: ”Юде, капут!” Когда они, наконец, ушли, я подошла к окну и замерла от ужаса: прямо напротив дома, лицом к стене соседнего дома, стояли три старика-еврея, а в них целились немцы. Раздался залп, и безвинные жертвы упали замертво. Для меня начались тяжелые дни одиночества и голода, ведь у местных жителей были какие-нибудь запасы, а у меня - ничего. Единственный продовольственный магазин в местечке был разграблен: мешками выносили оттуда муку, сахар, соль и другие продукты. Евреев к нему и близко не подпускали. Что делать? Под сердцем у меня теплилась новая жизнь, а знакомые боялись общения с еврейкой. Я приняла решение - идти в Борисов, где жили мои близкие: мама, сестры и брат со своими семьями. Это было в августе 1941 года. Вместе с дочерью моего хозяина и ее десятилетним сыном, жителями Борисова, тронулись в путь. Дочь моих хозяев бежала с сыном из города во время бомбежки в местечко к родителям в надежде, что немцев отгонят и все вернутся к своим очагам. Но, убедившись, что и здесь нет спасения, возвращалась домой в Борисов. Стоял жаркий солнечный день. Целый день мы шли измученные жарой и жаждой. А что творилось на дороге! Бесконечным потоком шли в разные стороны люди: с детьми, без детей, мужчины, женщины, старые и молодые. Если бы у них спросили, куда идут, никто не смог бы толком ответить. На шоссейной дороге гремело, шумело, свистело, стучало. Это спешили, мчались на восток здоровенные немецкие солдаты и офицеры на мотоциклах, танках, новеньких грузовиках. Казалось, конца этому не будет! По обочинам дороги измученные люди под палящими лучами солнца копали траншеи. Их подгоняли немцы. Пешеходов не трогали. Но время от времени вызвавших подозрение останавливали, а некоторых для развлечения расстреливали. На подходе к Борисову нас остановили немцы. Посмотрели на нас, схватили мою спутницу, крикнули: “Юде, капут!” - и тут же застрелили ее и ее маленького сына. Я затряслась от страха. Знаю, что следующая пуля моя. Стою спиной к немцу, чтобы не видеть ничего. Вдруг слышу: “Рус, рус!” Я стою как вкопанная. Не двигаюсь с места, ничего не понимая. А немец настойчиво зовет меня, машет рукой. Я подошла, а он показывает на убитую женщину и говорит: “Юде капут, рус гут”. Я молчала, язык во рту не ворочался, губы потрескались от жажды. Немец достал флягу с водой, налил в кружку, дал мне выпить. Я залпом выпила воду, а потом он дал мне краюху хлеба, указал дорогу. Потрясенная всем пережитым, я ушла. Повезло - не убили. К вечеру пришла в Борисов. Все сестры с мужьями и детьми были в мамином домике. Их дома сгорели во время бомбежки. Дети плакали и просили есть, но еды в доме не было. Евреи уже носили желтые латы, их готовили к отправке в гетто. Все понимали, что их ждет. С риском для жизни выходили, брали вещи и меняли у соседей на хлеб и картошку. В тот день, когда я пришла, одна из сестер с ребенком на руках, договорившись с соседкой, что принесет ей обручальное кольцо, а та даст ей буханку хлеба и немного картошки, вышла из дома, забыв нацепить желтую лату. До калитки оставалось несколько шагов, когда прогремел выстрел. Полицай застрелил сестру и ребенка, она упала, картошка рассыпалась, а хлеб остался в руках ребенка. До конца своих дней не забуду эту жуткую картину. Поздно ночью, крадучись, мы перенесли трупы в дом. Обмыли, переодели и закопали на огороде. После войны хотела перезахоронить сестру на кладбище. Перекопала весь огород, но ничего не нашла. Кому-то, видно, мешали останки. У мамы уже и слез не хватало, чтобы выплакать свое горе. Немного придя в себя, она обратилась ко мне: ”Зачем ты пришла?” Я ответила: “Хочу погибнуть со всеми своими”. Мама стала умолять, чтобы я ушла. Она говорила: “Здесь ты погибнешь, если уйдешь - можешь спастись, ты должна остаться жить”. Сразу я не поняла, почему она так настойчиво требует моего ухода. А потом догадалась. У нее теплилась надежда, что меня спасут родители мужа. Вслух об этом не сказала. Но я то знала, что это невозможно. Как я ошибалась! Как была права мама! Материнское сердце ее не обмануло. Уступив настойчивым просьбам мамы, я согласилась уйти. Распрощалась со всеми навсегда и ушла. Вышла из города, остановилась в нерешительности и думаю, куда идти. Решила вернуться в Обчугу, откуда уходила два дня назад, как мне казалось, навсегда. Значит, судьба. Так надо. Вернувшись, пришла в дом, где снимали с мужем квартиру. Старики-хозяева сидели, убитые горем. Они мне рассказали, что сын, который был в армии, вышел из окружения и ночью пришел домой. Кто-то выследил его и донес. Пришли, забрали и расстреляли. О том, что случилось с дочерью и внуком, я не рассказала, не смогла. Уже и в местечке приказано было нашить на одежду желтые латы. Из лоскута, который мне дала хозяйка, я сшила себе эти позорные знаки. Стали всех евреев выгонять на работу, не считаясь ни с возрастом, ни с состоянием здоровья. Работала со всеми и я. Копали какие-то окопы, рыли канавы. Работали до полного изнеможения. Слабых, неповоротливых подгоняли ударами нагаек, били по чем попало. В моем положении этот труд был непосилен. Согнусь, а разогнуться не могу. Мне помогали вставать, выполнять работу. Приходила домой голодная, измученная. Однажды, когда мы работали, полицай крикнул: “Эй, пошевеливайтесь, идет начальник!” Еще быстрей замелькали лопаты в руках измученных людей. Я взглянула на начальника и обомлела, опустив голову. Этим начальником оказался мой бывший коллега Ковалев. И он меня узнал, отвел взгляд. Вероятно, в душе у него что-то дрогнуло. Нас всех отпустили домой раньше обычного. Дома сразу же легла, хозяевам ничего не сказала. Ночью, когда все затихло, ко мне постучали. Открыла дверь и охнула: пришла жена Ковалева - Волковец, по поручению мужа. Принесла немного хлеба, кусок сливочного масла. Безусловно, это был смелый поступок. Она попросила у меня книги (их у нас было много). Я дала ей столько, сколько она могла унести, ведь мне, казалось, они уже были не нужны. На работу меня больше не выгоняли. Еще раз приходила ко мне Волковец с продуктами. Видно, совесть мучила Ковалева (уже после войны я узнала, что он ушел в партизаны и в одном бою с немцами погиб). Иначе сложилась судьба Микитинского. Он верой и правдой служил фашистам, поднимался по служебной лестнице выше и выше, получал в награду железные кресты. Потом забрали его в Минск, и он с семьей уехал. Следы его затерялись.

|

Cвекровь Софья (Зося) Кузминична |

Конец лета 1941-го года. Жизнь ужасная. Есть нечего, надежды никакой. У меня наступила какая-то депрессия, безразличие ко всему. Единственное желание - умереть. Но крохотная жизнь, которая теплилась у меня под сердцем, приводила меня в чувство реальности. Лежала, не поднимаясь, в каком-то забытьи. И вот в эти полные безысходности и отчаяния дни ко мне приехала на подводе мать моего мужа Зося Кузьминична. Пока она доехала до моей квартиры, ей рассказали, что ее сына, моего мужа, забрали в армию, а меня ограбили немцы. Взволнованная, она вошла в дом. Увидев меня, заплакала. Привезла кое-что из продуктов. Расспросила меня обо всем и предложила ехать с ней в деревню. Я категорически отказалась. Во-первых, я ее почти не знала, никогда в ее деревне не была, а она только раз приезжала нас навестить на один день. Во-вторых, я была очень наивна и всех неевреев мерила одной меркой. Мне казалось, что они все желают гибели евреев. Я не поехала. Продуктов хватило на две недели, а потом опять голод. Положение евреев ужасное: на каждом шагу унижения и издевательства. Узел смерти затягивался все туже и туже. Что же Зося? Она не находила себе покоя. Жила одной мыслью, как бы спасти меня. Она снова выпрашивает коня и решает ехать за мной. Приезжает, привозит продукты и настойчиво требует, чтобы я с ней ехала в деревню. Я отказалась, а ей ответила, что хочу погибнуть со всеми евреями в местечке. Не хотела, чтобы из-за меня погибли старики и пострадала деревня. Большую часть того, что у меня еще оставалось, я погрузила на повозку, отдала даже кровать. Мне уже ничего не надо было. Со слезами на глазах Зося простилась со мной. Казалось, уехала навсегда. Всю дорогу, как рассказывала мне потом, плакала. Как она терзалась, что не смогла вырвать меня из когтей смерти! Тем временем пошли слухи, что евреев будут вывозить куда-то на новое место жительства. Мы прекрасно понимали, что вывозить будут на расстрел. Снова нас переписали, усилили наблюдение. В небольших селениях с евреями не церемонились, отовсюду шли слухи об акциях по уничтожению. В больших городах их держали в гетто подольше. Изо дня в день мы ждали конца. Однажды утром хозяин нашел записку у дверей дома. Там было написано: ”Вас всех на днях уничтожат, спасайтесь”. Но где и как мы могли спастись? Мы были измучены, голодны, обессилены страхом. Все дороги для нас были закрыты. К этому времени уже была установлена местная оккупационная власть с суровыми порядками военного режима. Никто никуда не имел права передвигаться без пропуска.

Что же Зося, моя дорогая Зося Кузьминична? Она узнала, что во многих ближайших местечках уже уничтожены евреи. Она не знает, что делается в Обчуге, что со мной, жива ли я. Она обращается в волость (сельсоветы переименовали в волости), чтобы ей дали пропуск для поездки в Обчугу. Отказали на том основании, что Обчуга находится в Крупском районе, а Липовец - в Холопеническом районе. Тогда она принимает смелое решение: пойдет пешком без пропуска. Ее муж Павел не отпускал ее идти в такую даль на верную гибель. Она ответила: “Приведу Аню, а если не приведу, жизнь для меня не имеет смысла”. Никакие уговоры не помогли. Собралась и отправилась в далекий путь. А ведь она была больная, немолодая женщина. Как она добралась, один бог знает. Уже совсем стемнело, когда тихонько постучала в дверь. Я открыла и ахнула. С нее градом лился от усталости пот, говорить она не могла. Как я обрадовалась ее приходу! Почувствовала какое-то облегчение. Мы говорили шепотом, чтобы не привлечь внимания круглосуточно дежуривших бобиков (так окрестили местных полицаев). Зося рассказала мне, что в Холопеничах и в Краснолуках евреев уже уничтожили, поэтому мы должны незаметно уйти. Собрали кое-что из оставшегося. Сложили узлы. Надо уйти, пока на улице никого нет. Подождали, пока на улице все стихло. Нигде не видно ни души. Большой узел она завязала себе на плечи, а меньший отдала мне. Тихонько открыли двери и незаметно вышли. Затаив дыхание, мы, как преступники, крались вдоль заборов. Главное - незаметно выйти из местечка. Шли и оглядывались назад, не выследил ли кто. О радость, местечко осталось позади. Все спали крепким сном (это было в начале октября). Наступило утро. Небо покрыто тяжелыми свинцовыми тучами. Хлестал холодный осенний дождь. Кругом тихо, пустынно. Сено скошено, хлеба свезены, картошка выкопана. Кое-где на лугах видны стога сена. Не слышно пения птиц. Все живое спряталось от непогоды. На дороге не видно ни прохожих, ни проезжих. Это сама природа защищала нас от встречи со злыми людьми. Шли по обочинам, по тропам. Было тяжело: грязь, ноги разъезжались, мы падали, вставали и, держась за руки, шли, шли, шли. Молчим, говорить от усталости не можем. А в голове роились тревожные мысли. Каждая из нас думала о своем. День клонился к вечеру, идти дальше не было сил. Зашли в лес, сели под березку. Во сне увидела: сидит моя Зося возле меня, а из глаз ее на меня падают горючие слезы. Очнулась, около меня сидит Зося, прислонившись к березке, с закрытыми глазами. А березка осыпает нас холодными каплями дождя. Стемнело. Свекровь говорит: ”Надо дойти до какой-нибудь деревни и попроситься переночевать. Хотя бы к злым людям не попасть”. Прошли немного и увидели вдали огонек. Шли на него, дошли до деревни. В крайней избе попросились переночевать. Нас очень ласково и приветливо встретила еще молодая и красивая женщина, хозяйка дома. С жалостью посмотрела на нас и велела снять мокрую одежду. Растопила печь, повесила сушить одежду, сварила большой чугун картошки. Поставила на стол молоко и пригласила поужинать. За сутки мы первый раз поели. Вскоре пришел хозяин с взрослым сыном. Они как-то подозрительно посмотрели на нас, особенно пристально на наши узлы. Может, подумали, что там есть что-то ценное. Кто его знает.

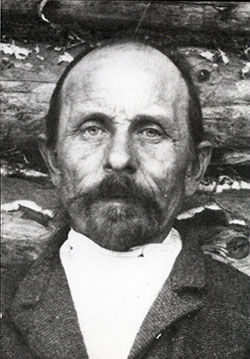

|

Cвекор Павел Нестерович Булай |

Потом хозяин начал расспрашивать, кто мы такие, откуда и куда идем. Жена прикрикнула на него, чтобы оставил нас в покое. Он смолк и больше ни с какими вопросами к нам не обращался. Хозяйка постелила нам кровать и велела отдыхать. Легли, но свекровь дрожала от страха. Ей хозяин показался подозрительным. Когда все, казалось, уснули, хозяин с сыном встали, взяли пустые мешки и куда-то уходили, возвращались и что-то приносили в мешках. На протяжении ночи это повторилось несколько раз. Мы со свекровью не спали и все это видели. Они где-то грабили. И когда, наконец, мужчины улеглись и уснули, мы тихонько встали, оделись и незаметно ушли. Дождя уже не было. Но холодный осенний ветер пронизывал до костей. Шли тропами, по бездорожью, никого не встретили в пути. Двое суток шли пешком. Откуда же брались силы у больной пожилой женщины и женщины на девятом месяце беременности? Уму непостижимо. Когда второй день уже близился к вечеру и начало темнеть, запахло дымом. Свекровь показала в направлении, откуда доносился запах дыма, и радостно воскликнула: ”Вот, наконец-то, и пришли. Ведь это наша деревня Липовец”. Домов не видно, куда ни посмотришь, кругом лес. И я задала глупый вопрос: ”А дальше что дорог нет?” Спустя несколько минут вошли в деревню. Ни в одном доме ни огонька. Объяснялось это просто: и до войны здесь не было электричества, дома освещались керосиновыми лампами. А теперь из-за отсутствия керосина для освещения использовали лучину. Подошли к дому, где мне пришлось прожить тяжелые военные годы. Дом второй от края, никто не видел, как мы пришли, один только Павел стоял возле дома и ждал, хотя и не надеялся уже, что вернется Зося, да еще со мной. Как обрадовался, увидев нас! Вот уже четыре долгих дня не было Зоси дома. И как не думать, что ее уже, может быть, нет в живых. Ведь на дорогах грабили и убивали. Хорошо, что все обошлось. Павел приготовил поесть. Это был высокий, худой старик, с изможденным, но добрым, приветливым лицом.

* * *

Назавтра я вышла из дома - посмотреть на деревню. Деревушка оказалась маленькой - одна небольшая улица, посреди нее колодец. Всего около 20 семей проживало в ней. Хатки (их домами и назвать нельзя) маленькие, с небольшими оконцами. Крыши соломенные. Поля вокруг сплошь усыпаны камнями. На всех огородах кучи камней. У нас на огороде огромный, в рост человека, камень-валун. Мне подумалось, что это следы доисторического периода, ледникового периода. Почва песчаная, неплодородная. Жили бедно. На трудодни из колхоза почти ничего не получали. Правда, мастеровые: портные и кузнецы - жили сносно. Там, где нищета и недоедание, там и болезни. Особенно свирепствовал туберкулез. В каждой семье кто-нибудь да и умирал от этой страшной, в те времена слабо поддающейся лечению, болезни, а одна семья почти полностью вымерла. Осталась от большой семьи лишь старуха-хозяйка. За всеми она ухаживала, всю свою родню похоронила. Все звали ее Захариха (никто не звал по имени). Никакие бури-завирухи, обрушившиеся на голову этой женщины, не сломили ее. До конца своих дней помогала она людям, служила им, как могла. Была в деревне главным лекарем. Неграмотная старуха знала названия всех растений и трав. С ранней весны и до поздней осени собирала лечебные травы, сушила их, готовила разные настойки, никому не отказывала в помощи, лечила взрослых и детей то травами, то заговорами, то молитвами. Всегда ли помогало - не знаю. Но одно ее присутствие, ласковый голос и добрые руки облегчали страдания.

Через несколько дней пришли соседи познакомиться с невесткой Зоси и Павла. Все они произвели на меня хорошее впечатление: голубоглазые, светловолосые, с добродушными, бесхитростными лицами. Мужчины в лаптях, вся одежда из самотканой материи, среди женщин кто похуже одет, кто получше. Словом, типичные белорусы из затерявшейся среди лесов и болот деревеньки. Знали ли они, что я еврейка? Да, знали. И не их вина, что об этом узнали в соседних деревнях, а оттуда слух дошел до волости и немецкой комендатуры. И все три года за мной охотились, как за диким зверем.

В ноябре 1941 года приближалось время родов. 10 ноября был небольшой мороз. С утра почувствовала себя плохо, на душе тоска и печаль. Зося сразу поняла, что это роды. Врача или акушерки и до войны не было. Рожать возили в райцентр, в Холопеничи. Но там оккупанты и полицаи, а время не ждет. Зося побежала за Захарихой и бабушкой Аленой. Мне все хуже и хуже. Поминутно теряю сознание. Когда приходила в себя и открывала глаза, видела, как добрые женщины стояли, склонившись надо мной, и плакали. Захариха вливала мне в рот какую-то настойку из трав. Весь день прошел в родовых муках, и только под вечер раздался пронзительный крик новорожденного. Все вздохнули с облегчением. Этот крик утверждал, что убить жизнь нельзя, что она, вопреки всему, продолжается. Я услышала: ”Мальчик”- и потеряла сознание. Как ухаживали за мной и ребенком, как берегли нас Зося и Павел! Как заботливая мать к ребенку относилась ко мне свекровь. Сколько бессонных ночей провела она около меня, а Павел день и ночь нянчил внука. Почти два месяца после родов я пролежала, не могла подняться. Когда приходили немцы, меня укрывали с головой, а свекровь говорила: ”Панночки, дочка заболела тифом”. И они мгновенно уходили. Зося меня выходила, я выздоровела. Через несколько дней после рождения сына свекровь обратилась ко мне с вопросом, как назовем новорожденного. Я предложила ей самой, по своему усмотрению, подобрать имя. С ее выбором буду согласна. Она назвала несколько имен. Среди них было и имя Валентин. На нем и остановились. Так мой сын стал Валентином. Вскоре перед нами встал еще один вопрос, не менее важный. Это - крестить ребенка. Дело в том, что в тридцатые годы большинство священников выслали, как говорится, в края не столь отдаленные, где Макар телят не гонял, как социально вредных элементов, распространяющих “опиум” для народа. Как говорил один из героев романа А.Н Толстого “Хождение по мукам” поп-растрига: “Священник - это человек, имеющий образование лженаучное, а по профессии - паразит”. С ними и обращались в соответствии с этим определением. Большинство церквей было закрыто, и использовались они для других нужд. А жизнь шла своим чередом. Дети рождались и росли некрещеными. Старики умирали и их хоронили без церковных обрядов.

Как только фашисты оккупировали Белоруссию, они в больших селах и местечках разместили свои гарнизоны. И там сразу же появились священники. Не знаю, то ли по указанию оккупантов, то ли по инициативе созданных ими местных властей, появился приказ за подписью бургомистра о том, чтобы всех детей, подростков, да и взрослых некрещеных крестили. Иначе они не будут считаться православными со всеми отсюда вытекающими последствиями. Ближайший от Липовца священник находился в Краснолуках. Туда возили новорожденных, подростки и некрещеные взрослые валили туда валом из всех ближайших деревень. Их крестили, они официально становились православными и получали право жить и работать на новых хозяев. Что нам делать с новорожденным? Крестить - это шанс, хотя и маленький, выжить. Моя свекровь очень дипломатично, осторожно спросила, согласна ли я крестить ребенка. Она знала, что я и Федя - атеисты, не верим ни в черта, ни в бога. Но это необходимо. И я согласилась. Я готова была в любую минуту пожертвовать собой, лишь бы мой сын выжил. Решение принято. Встал вопрос, кого взять крестным. Зося прекрасно понимала, что выбрать надо умных, смелых, авторитетных людей. Выбор пал на Вольку Дирко и Прокопа Булая. Это были люди среднего возраста, имеющие своих детей, пользующиеся в деревне большим авторитетом. Это было очень важно. И в дальнейшем жизнь показала, что Зося в выборе крестных не ошиблась. Просьбу Зоси они приняли. С их стороны это был смелый шаг. Ведь они знали, что являюсь отверженной и живу вне закона. Это их не испугало. Прокоп сходил в Краснолуки договорился с священником, когда можно привезти ребенка. Декабрь 1941 года. Моему ребенку нет и двух месяцев. В 1941 году зима была суровая. В назначенный день Прокоп и Волька на санях подъехали к нашему дому. В тот день погода была ужасная. Все небо было покрыто тяжелыми свинцовыми тучами. Валил снег. Завывал ветер. Метель. Дорога заметена снегом. Кругом глубокие сугробы. Дороги не видно. Ветер сбивал с ног, а до Краснолук - 8 километров. В таких случаях в деревне говорили: “Черти женятся”. Но все же решили ехать, откладывать нельзя. Ребенка закутали, Волька прижала его к своей груди. С собой дали бутылку молока, а в рот вместо соски - тряпочку, в которую была завернута корочка хлеба. Прокоп взял вожжи в руки погнал лошадь. Мы смотрели вслед, как тронулась лошадь, и через минуту сани растворились во мгле. Они едва добрались до Краснолук, лошадь проваливалась в сугробах. Несколько раз сбивались с дороги, которой не было видно. Но все обошлось. Волька и Прокоп приехали в Краснолуки усталые, замерзшие. Немного обогрелись и пошли к священнику. Ребенка крестили. Свой долг они исполнили честно. К вечеру еле-еле добрались до Липовца. Мы трое весь день с тревогой ожидали их возвращения. Ведь всякое могло случиться. Но к счастью все обошлось. Мой двухмесячный сын стал православным. Крестные оказались людьми добрыми и благородными. Вспоминается такой случай. В нашей волости особой жестокостью и коварством отличался начальник Кащинской полиции Бутько. Много крови невинных людей на совести этого пособника оккупантов. После появления партизан в наших лесах оккупанты и их пособники-полицаи охотились за народными мстителями. Они знали, что партизаны по ночам приходят в деревни за продовольствием, и часто устраивали засады. Однажды, в конце декабря 1941 года, группа полицаев во главе с Бутько устроили засаду в Липовце. Они расположились в доме Вольки: ее дом стоял на окраине деревни, близко от леса, и туда обычно заходили партизаны. В эту ночь партизаны не пришли: их предупредили. Бутько был недоволен. Операция сорвалась, нечем было отчитаться перед своими хозяевами. Он решил все же вернуться с “трофеями”. Он с хитростью начал тогда выпрашивать у Вольки, правда ли, что где-то в этих лесных деревушках скрывается еврейка (он даже не сказал, как обычно, жидовка). Он сказал, чтобы усыпить бдительность Вольки, что ничего не имеет против евреев. Но правда ли это и где она живет? Но Волька разгадала несложную западню фашистского холуя. Она ответила, что о таком случае она ничего не слышала. Уловка и хитрость бандита не сработали.

Всю колхозную землю разделили между бывшими колхозниками. Получали на каждого члена семьи. Мои старики получили наделы даже на меня и на новорожденного внука (нормы не помню). Кроме пахотной земли получили несколько соток луга для сенокоса. С каким энтузиазмом принялись обрабатывать свою, собственную землю! Обрабатывали каждый клочок земли. Работали все: и стар, и млад, потому что земля-кормилица была своя, собственная. Несмотря на то, что земля - каменистая, неплодородная, урожай снимали приличный. Хлеба хватало до нового урожая себе, отдавали оброк фашистам, содержали партизан. Труд был очень тяжелый, работали вручную. Сельхозтехники не было никакой. Основные сельскохозяйственные орудия: плуг, борона, серп, коса, вилы, лопата, мотыга. Впрочем, и в бывшем колхозе была та же техника. Тракторов, сеялок, косилок не было. Очень трудно приходилось нашей семье: не было рабочей силы. Во всей деревне было всего три лошади. И их распределяли по очереди. С посевной как-то справлялись. Сеяли картошку, рожь, овес, ячмень, пшеницу, лен и, конечно, овощи. Всего понемногу. Уже в начале июня начиналась сенокосная пора. Накануне готовили косы. Вставали рано, до восхода солнца, брали косы на плечи, и косари шли на работу, как в бой. Косили, в основном, мужчины. Но если в семье не было мужчин, то косили и женщины. Косьба - трудная работа, требующая навыка и мастерства. Целый день взмахивали косами. Время от времени косари останавливались, точили косы. Кругом раздавалось дзинь-дзинь-дзинь. Трава ложилась ровными рядами. Так работали все, так работал и Павел. Когда трава на солнце подсыхала, женщины граблями переворачивали ее на другую сторону. Это было уже сено. Потом сено сгребали в копны. Работали даже по воскресеньям, используя каждый погожий день. На этом тяжелый труд не кончался. Сено надо скорее перевезти и сложить в сарае. Первый укос - самый лучший. К осени трава еще раз вырастет, ее скосят, но сено не такого качества (отава).

Лошадь получить не так просто. Они все время в деле. Но вот, наконец, Павел получил лошадь на пару часов. Надо побыстрее управиться. Вилами укладываем сено на воз. Для того чтобы уложить сено на воз, требуется умение и сноровка, иначе сено будет сыпаться с воза. Павел укладывает сено, а мы с Зосей вилами подаем его. Подъехали к сараю. Сено вилами снимается с воза и аккуратно укладывается в сарае. Пока все сделаешь, обольешься десятым потом. Все идет хорошо, когда стоит теплая, солнечная погода. Но когда идут дожди, а такое часто бывает во время сенокоса, работа еще больше усложняется. Но вот с сенокосом покончено. К этому времени поспевают зерновые. Начинается жатва. Вручную, серпом, надо сжать рожь, пшеницу, ячмень, овес. Казалось, жать серпом работа простая. Но это только так кажется. И здесь нужны умение и сноровка. Зося меня долго учила, как работать серпом, как связывать снопы. У нее работа шла быстро, споро, а я едва поспевала за нею, а временами и отставала. Время движется к вечеру. Повеяло свежим ветерком. Работа окончена. Снопы раскиданы по всему полю. Их надо теперь собрать. По пять снопов ставят в бабки. К заходу солнца все поле уставлено бабками. Наконец можно разогнуться. Целый день работали согнувшись. Чувствуешь себя разбитой: руки болят, спина ноет. За ночь отдохнешь, а на следующий день повторяется то же самое. За несколько дней в хорошую погоду снопы высыхают, а если погода не позволяет, то снопы сушат под навесом. Чтобы зерно не высыпалось, надо снопы своевременно смолотить. Молотили на току ручным способом. В Липовце имелся единственный общественный ток. Он представлял собой отдельную постройку. Молотьба - труд коллективный, в коллективе от двух до пяти человек. Снопы развязывают, стелют на полу (пол цементный). Вокруг расстеленных снопов становились мужчины с цепами в руках и колотили по снопам. Все должны быстро и одновременно опускать цепы. При работе сработавшегося коллектива только слышны ритмичные удары. От ударов зерно отделяется от соломы. Когда молотьба заканчивается, собирают солому, вытряхивают и кладут отдельно. А потом веником сметают зерно и очищают от всякой примеси, просеивают, чтобы не остался песок. Очищенное зерно ссыпают в мешки и доставляют домой. Но это еще не хлеб. Чтобы вкусить хлеб нового урожая, еще впереди много тяжелого труда. Зерно надо смолоть. А где? И до войны близко от Липовца не было мельницы, а теперь и подавно. И до войны, и во время войны, и в послевоенное время у каждого липовчанина была своя “мельница”. Когда я впервые увидела эту, так называемую, мельницу, мне показалось, что я попала в первобытную эпоху, в каменный век. Такие приспособления я видела в учебниках истории и музеях быта прошлых веков. Постараюсь кратко описать эту “мельницу”. Подробности устройства этой домашней мельницы я уже забыла, но общее представление осталось. В специально отведенном месте стоял крепкий деревянный стол. На нем расположен большущий, круглый, тяжелый, отполированный камень. В центре камня - широкое отверстие. Сверху другой, такой же формы и величины камень с таким же круглым отверстием в центре. Верхний камень не прикасается к нижнему, хотя он висит почти над ним. К верхнему камню прикреплена длинная деревянная ручка. Верхний камень крепится ремнями к потолку. В отверстие верхнего камня насыпают зерно и ручкой крутят верхний камень. От трения зерно превращается в муку. Работа эта примитивная и нелегкая. Сразу много зерна не смелешь. Но вот зерно смололи. Мука собрана. Теперь из муки можно испечь хлеб. Кратко опишу процесс выпечки хлеба в те времена, говоря научным языком, его технологию. У каждой хозяйки для выпечки хлеба имелась специальная бочка, внутри которой хранился кусок кислого теста. В бочку всыпали необходимое количество муки. Муку размешивали в теплой воде (но не в горячей). Раствор закрывали крышкой и ставили на ночь в теплое место. За ночь в тепле рощина должна укиснуть. Утром следующего дня бочку вскрывали, туда всыпали соль, муку, добавляли немного холодной воды и начинали месить тесто обеими руками. Руки время от времени опускали в холодную воду. Месят до тех пор, пока тесто начинает отставать от рук и делается рыхлым. Месят тесто довольно долго. Затем бочку, по местному дешку, закрывают крышкой и ставят в теплое место, хорошо сверху укрывают. Тесто должно подняться, подойти. К тому времени готовят печь. Печь протапливают березовыми дровами. Когда дрова сгорят и печь накалится, угли сгребают в одну сторону, выметают золу. Затем помелом намачивается и очищается под печи. Печь готова принять в свое лоно каравай хлеба. К этому времени тесто выпирает из-под крышки дешки. Еще раз несколько минут руками месят тесто. Для доставки каравая в печь имеется длинная деревянная лопата. На лопату кладут 1-2 листа хрена или дубовые листья, а иногда вместо листьев посыпают поверхность лопаты мукой. А теперь самое ответственное: мокрыми руками берут кусок теста и придают ему круглую форму. Каравай кладут на лопату и переносят на горячий под. Таким способом помещают в печь необходимое количество караваев. Печь закрывается заслонкой. Когда хлеб почти готов, каждую буханку вынимают из печи, смачивают ее поверхность холодной водой и оглаживают руками. И опять лопатой ставят в печь. От воды поверхность буханки блестит, а корочка становится румяной, блестящей. Еще некоторое время хлеб допекается. Тем временем готовится место, куда положить готовый хлеб. Для этого подушка застилается скатертью. Хлеб достается лопатой, и каждую буханку кладут на подушку низом вверх. Во всей хате распространяется запах ароматного вкусного хлеба нового урожая. Запах слышится и на улице. Так в поте лица получали в годы войны хлеб. Но не только хлебом одним жив человек. Нужны и другие продукты. Круп, макарон никаких не было. Но и их получали в домашних условиях. Для получения круп использовали зерно ячменя, пшеницы, овса. Ячмень немного подсушивали и ссыпали в деревянную ступу. Ступа нам всем известна с детства. Ведь в ней разъезжает баба-яга. Ячмень толкли в ступе толстым и тяжелым деревянным толкачом. Подливали немного воды, перемешивали и снова толкли до изнеможения. Постепенно шелуха отставала от зерна, и оставалось что-то, похожее на перловку. Содержимое ступы вынимали, очищали, промывали, и крупа готова. Можно приготовить перловый суп, кутью к празднику. Пшеничной муки было мало. Из нее варили кулеш, затирку, а в праздничные дни готовили мочанку.

С сентября начиналась уборка картофеля. Всю работу делали вручную. Выкопанную картошку просушивали, сортировали: отдельно на семена, для еды, а мелкую - скоту. Всю картошку, овощи хранили в истопке. Истопка - небольшое хозяйственное строение. Она поделена на отсеки. В одном отсеке хранилась картошка, в другом - свекла и т.д. Часть истопки служила и баней. В углу из камней сложена печка. Посредине, ближе к стене, из досок сделан полок, где можно было попариться березовым веником. В другом углу стояли две деревянные бочки с водой. Печку затапливали и в нее клали камни. Когда камни накалялись докрасна, их бросали в одну из бочек с водой. Таким способом нагревалась вода. Пол в бане был земляной. Когда мылись, то вода лилась на землю и образовывалась густая, теплая грязь. Чем не грязелечебница? Ноги получали грязевые ванны. Из бани выходили в “черной обуви”. Чтобы зайти в дом, надо было во дворе вымыть ноги. Я описала нашу баню. У некоторых липовчан бани были получше, с деревянным полом.

В годы войны одежда в основном шилась из самотканой материи. Для этой цели каждая семья сеяла лен. И наша семья не была исключением. Технология получения материи изо льна сложна и многостадийна. Подробно описать я уже не могу, многое забыла. Лен сортировали: первый сорт лен-долгунец, второй - похуже. Изо льна первого сорта получается тонкая ровная нить, со второго сорта - нить более толстая, неровная. В дом вносится ткацкий станок и начинается работа. Из тонких нитей получается тонкое полотно, так называемый кужель, а из толстых ниток полотно грубое, изребье. Потом полотно надо отбелить. В солнечный день выносилось полотно на луг, расстилалось и заливалось водой. За день вода испарялась, и полотно высыхало. Так повторялось несколько раз, пока полотно не становилось белым. Вот теперь можно шить одежду. Из кужеля шили нижнее белье, постельные принадлежности, верхние мужские рубахи. Из изребья шили штаны, армяки и т.д. Верхнюю одежду окрашивали в разные цвета. Кроме того, ткали полотенца, скатерти, покрывала. Для этой цели предварительно красили нитки в разные цвета. А затем надо было подобрать узор. Выткать красивое покрывало, скатерть - это настоящее искусство. Зося была искусной мастерицей. Подобной ей не было ни в Липовце, ни в других окрестных деревнях. К ней приходили учиться, консультироваться. Обувью служили лапти. Материала для лаптей в окрестных лесах было сколько угодно: использовали лыко липы. Искусным мастером по плетению лаптей был Павел, который снабжал всю семью легкой и удобной обувью.

В первые месяцы после оккупации у сельчан, и у нас в том числе, был еще какой-то минимальный запас соли, спичек, сахара. Но вскоре ничего этого не стало: запасы истощились. Купить их было негде. Без сахара и спичек жить трудно, но можно. А без соли жить невозможно. Это кошмар. Пища без соли не лезла в горло. Кто хоть раз испытал мучение есть без соли, тот поймет меня. В больших селах были до войны магазины, и когда началась война, жители этих селений растащили имеющиеся в них продукты. А в Липовце и в других небольших деревеньках магазинов не было, и поэтому никто не смог создать необходимых запасов. Идти искать в других деревнях, где можно было бы выменять хоть немного соли, было делом опасным. Можно было поплатиться жизнью. Вот и мучились без соли. В городах, в крупных местечках остались продовольственные склады, советские войска, отступая поспешно, не успели их ни вывезти, ни уничтожить. Немцы - народ деловой. Захватив эти склады, сразу поняли, как их лучше использовать. В каждом гарнизоне открыли ларьки, где торговали фашистские ставленники и прихлебатели. Ближайшие от Липовца гарнизоны размещались в Краснолуках и Кащино. Как можно было купить у них соль? Денег не было. Советские деньги не принимались, а оккупационных марок у жителей Липовца не было. А деньги и не нужны были. Шел простой натуральный обмен. Соль меняли на яйца, масло, сало, ягоды, грибы, как на свежие, так и на сушеные. Ягод и грибов в наших лесах было множество. Сельчане приносили их целыми корзинами. За это паны давали один-два фунта соли. И тому были рады. Вагонами отправляли фашисты в свой “фатерлянд” ягоды и грибы для своих фрау и киндер. Особенно охотно принимали они лекарственные ягоды. За околицей нашей деревни рос небольшой кустарник. В Липовце его называли ягленец. Ягоды тоже называли ягленец. Может, в ботанике их называют по-другому, не знаю, но у нас их называли так. Ранней весной кусты начинали цвести, затем появлялись ягодки на ветках. Ветки очень хрупкие и ломкие. Поэтому сама природа позаботилась о сохранении этих редких кустарников. Ветки были усеяны ягодами и колючками. К ягодам было трудно подступиться: колючки кололи больнее иголок. Поздней осенью спелые ягоды осыпались на землю вместе со своими стражами- колючками. С земли собирать неудобно. И вот я подставила под ветками корзину и палкой слегка ударила по веткам. Ягоды вместе с колючками мигом посыпались в корзину. Ни одна веточка не была повреждена. Принесла домой, перебрала, почистила и высыпала в деревянное корыто. Корыто с ягодами стояло на видном месте. Павел не успел снести ягоды в ларек. Вдруг в деревню ворвались немцы. Они часто делали такие налеты. Как только они увидели ягоды, сразу бросились их есть. Эти ягоды очень похожи на чернику по цвету, но по размеру они меньше и тверже черники. Павел бросился к немцам и на белорусско-польско-немецком пытался объяснить, что ягоды несъедобные и можно отравиться. Немцы отпрянули. Один из них подошел к Павлу и на русском языке сказал: “Дедушка, пускай жрут, может, сдохнут скорее”. Вот такие бывали случаи. Поди, узнай, кто есть кто.

Без спичек как-то обходились. Зимой было проще. Печку топили два раза в день: утром и вечером. Если печь топили березовыми или дубовыми дровами, то угли, покрытые золой, тлели до следующей топки. Доставали тлеющий уголек и к нему подносили сухую бересту. Вспыхивал огонек. Огонь получен. Иногда за угольком ходили к соседям. А вот летом труднее обходиться без спичек. Но и тогда нашли выход. Как в древние времена, огонь получали при помощи трения или высекали искру при соударении двух камней. Вот так и выходили из, казалось, безнадежного положения. А вот сахар заменить было нечем. Редко когда удавалось достать несколько маленьких кусочков сахарина. Вкус сахара и конфет дети не знали. Не знаю почему, но в Липовце не было садов. У одного только Николая Дирко во дворе росли два вишневых дерева. Постепенно фашисты уничтожили всю живность деревни. В первую очередь жертвой оккупантов пали собаки. Да, собаки. Не возлюбили оккупанты почему-то собак. Может, потому что недружелюбно встретили липовецкие собаки оккупантов. Их всех немцы перестреляли. К концу первого года войны в Липовце не осталось ни одной собаки. Следующей жертвой фашистских оккупантов стали куры. Не возможно представить хозяйство без кур. В каждом подворье было по несколько десятков кур. В нашем хозяйстве их было более десяти. Как оказалось, немцы очень любили яйца и курятину. А достать эти продукты не доставляло большого труда. Оккупированную Белоруссию со всем ее богатством немцы считали своей собственностью. А свое иди и бери. А то, что белорусский народ все это нажил своим трудом и что ему тоже надо есть, пить, кормить своих детей, это их не касалось. Зимой 1941 года фашисты были разгромлены под Москвой. Раненые и обмороженные завоеватели после госпиталей направлялись для восстановления здоровья в тыловые гарнизоны. У трудолюбивого белорусского народа в конце 1941-го, в начале 1942 г. еще водилась живность и были продукты. И вот из ближайших гарнизонов начали шастать завоеватели по деревням. Частыми гостями они были и в Липовце. Чувствовали они себя еще в относительной безопасности, потому что партизанское движение только набирало силу. Когда фашисты заходили в дом, то первым их приветствием было: “Юде капут, юде нихт” и ребром ладони правой руки проводили по горлу, наводя страх на людей. А потом: “Матка, яйка, млека, шпик”. Им давали продукты. Но этого казалось им мало, и они лазили по чердакам, по курятникам и забирали все яйца. Но и этого им было мало. Подкрепиться, так подкрепиться. Впереди еще много боев. Здоровье нужно крепкое. Началось истребление кур. Одним весенним днем фашисты пришли в Липовец. Они разбрелись по деревне группами. Около нашего дома остановилось несколько гитлеровцев. Они посыпали в качестве приманки пшено и стали созывать кур. Куры приблизились и, увидев пшено, стали его жадно клевать. Вот тут-то и началось. Вояки бросились на землю и по-пластунски стали подползать к птицам и ловить опешивших кур. Крик, хлопанье крыльев, кудахтанье. Оккупанты тут же при всем честном народе скручивали курам головы и бросали их в мешок. С богатыми трофеями вернулись фашисты в свой гарнизон в Краснолуках. После двух-трех таких визитов в Липовце почти не осталось кур. К концу 1942 года фашисты забрали и свиней. Остались одни коровы, но и их стали забирать по одной, по две. А в 1943 году угнали все стадо. Немцы сдержали свое обещание. Они обещали свободу, и они ее дали. Освободили от всего, забрали все. Теперь и земля была уже ни к чему. А лошадей угнали партизаны. Остались у сельчан только хатки и жизнь. Но всему свой час. У фашистов все с немецкой пунктуальностью спланировано.

В конце 1941 года оккупанты создали органы власти на местах. Думали, что обоснуются на захваченных территориях навсегда. Сельсоветы переименовали в волости, приказали в каждой деревне выбрать старосту. Старосты должны были доводить до населения распоряжения оккупационных властей, собирать для них оброк: хлеб, молочные продукты, скот, теплую одежду и все, что прикажут новые господа. Староста должен был доносить на неблагонадежных соседей: кто недоволен “новым порядком”, кто связан или помогает партизанам (к этому времени в окрестных лесах уже действовали партизанские отряды) и т.д. Были старосты, которые верой и правдой служили фашистам. Они чаще всего становились жертвами партизан. А те старосты, которые старались помочь населению или партизанам, жестоко уничтожались немцами и их прислужниками. Во всех окрестных деревнях уже были старосты, и только в Липовце никто не хотел им стать. А из волости шлют приказ за приказом: немедленно избрать старосту. И вот очередное собрание сельчан. Думали-гадали, что делать. И приняли “соломоново” решение: все мужчины по очереди по неделе будут старостами. Так и выполняли они свои обязанности вплоть до освобождения в 1944 году. И никто из старост не пострадал.