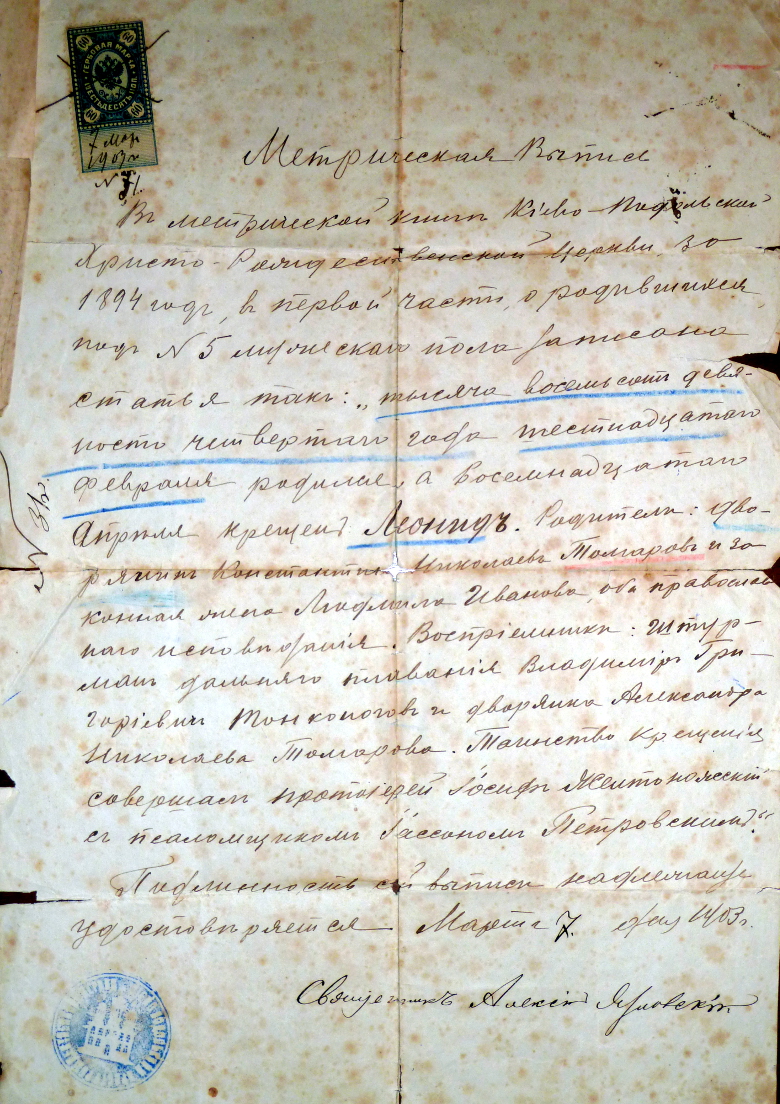

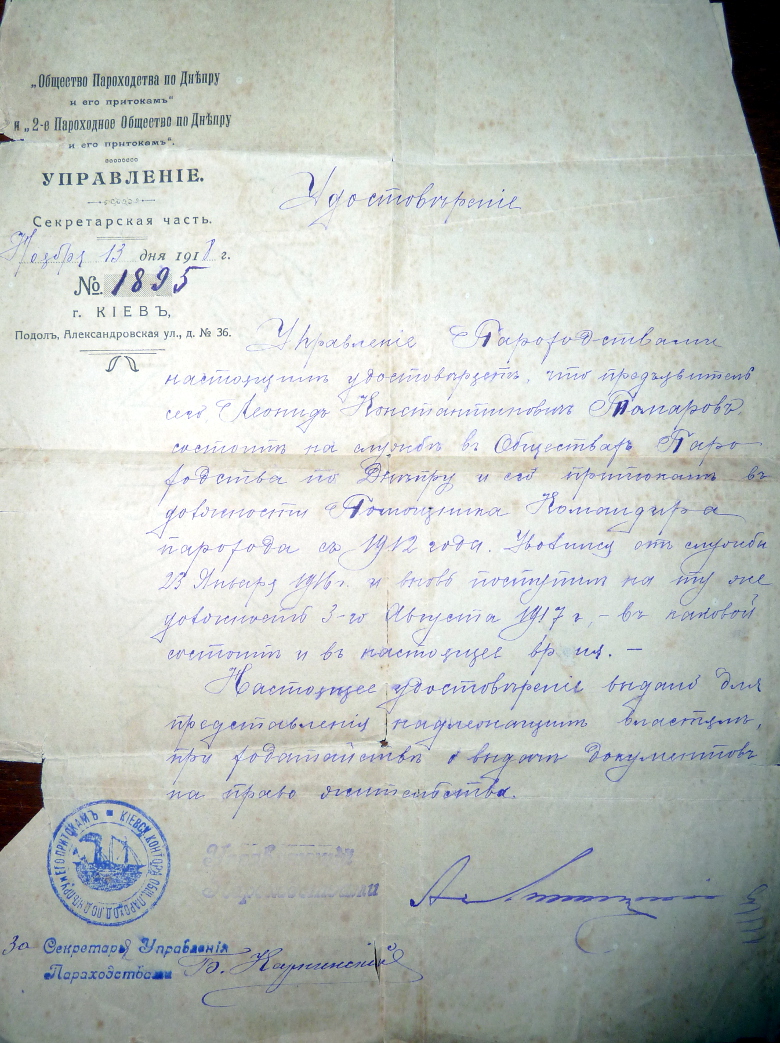

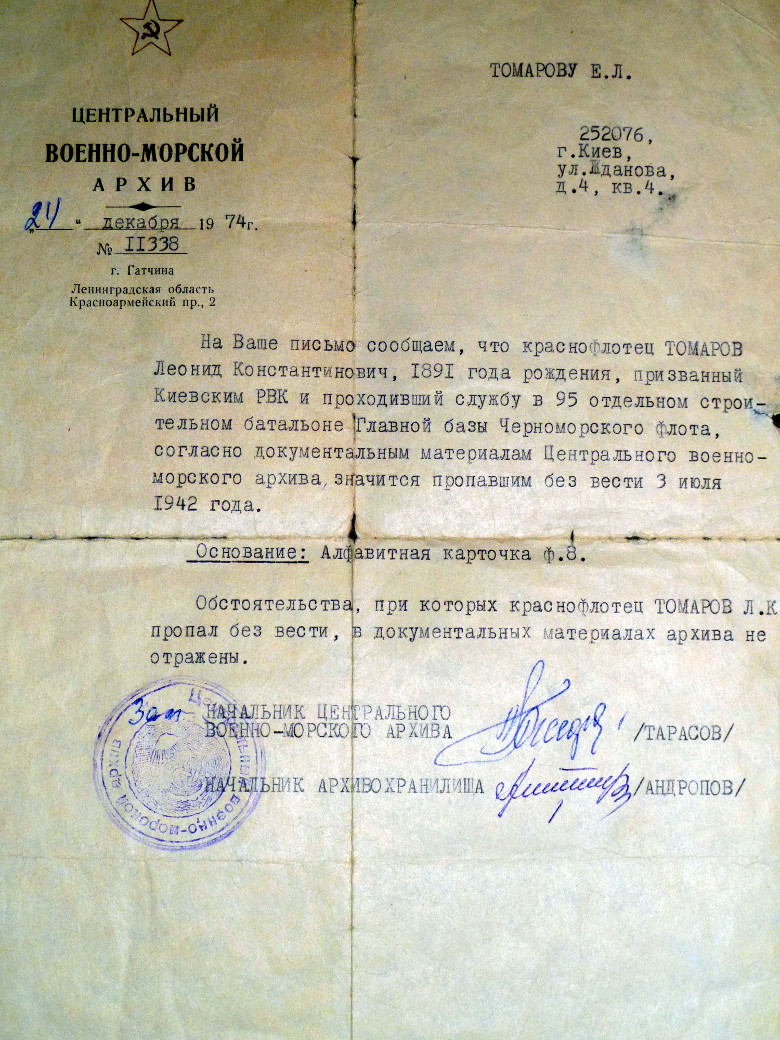

- Я родился на Трухановом острове в 1924-м году. Это Киев. Отец у меня – капитан-речник, моряк. Перед войной он был замначальника детского пароходства. У нас тогда существовало детское пароходство! Оно привязывалось, как политическая часть Дворца пионеров. А практическая часть – Главречфлота. Погиб отец в 1942-м году, защищая город Севастополь. Ну, мать – домохозяйка была. Там, правда, училась где-то… и в детском садике работала немножко. А брат старший – был майор понтонного полка. Ну, контузия – умер. Лет шесть тому назад. Дедушка мой – три раза кругосветное путешествие делал. А дедушкин покровитель, когда родился отец, написал такое письмо: «Я не могу прибыть с Одессы, вот на рождение сына 125 рублей». А что такое 125 рублей в то время?! Это колоссальные деньги, колоссальные!

Документы эти про дедушкины путешествия в 1943-м – пропали. Почему пропали? Я Вам скажу. Отец же у меня погиб – а его брат родной с Харькова, Всеволод, приехал – и говорит (меня не было дома, мама была):

- А где тут есть документы отцовы про три раза вокруг света?

Ему отдали. Такие, Вы знаете, необычные: материя, наклеена бумага… три раза – кругосветное путешествие! Он был штурман дальнего плавания. А я…

|

|

|

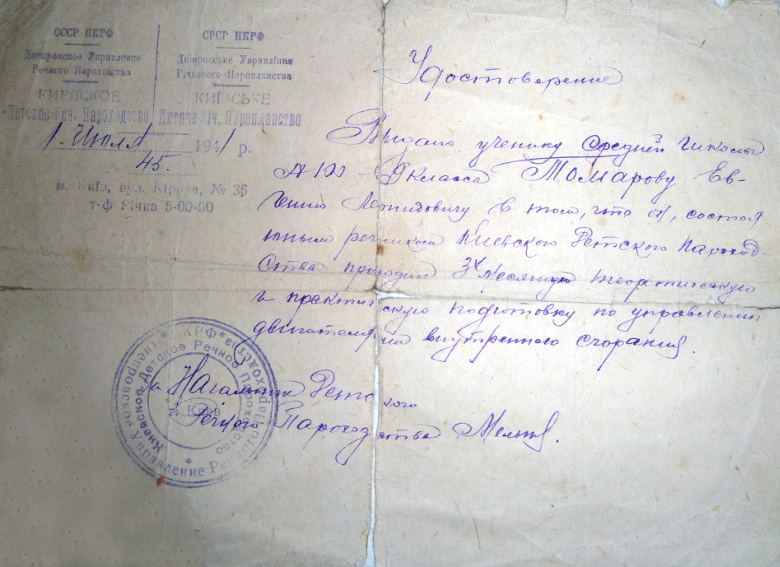

Мы в Главречфлоте ещё в 1940-м году занимались, у нас были корабли «Павлик Морозов», «Юный речник», «Дзержинский»… под него и под ещё один пассажирский пароход, который мы использовали, нам целую пристань дали! Работали мы там и в 1941-м году. Когда Польшу разделили, наши репрессировали один такой корабль – бронекатер. Который забрало сюда к нам начальство. А начальство – это можете даже не записывать, потому что есть немножко секрет… начальство украинское – это Косиор, Постышев, Чубарь – там все эти! Они этот военный катер береговой обороны переоборудовали себе в прогулочный. Сняли оружие всё, сняли в середине, внутри бархатом всё обклеили… всё это было сделано. А в 1940-м году их же забрали всех! И расстреляли, их не стало. Так нас вызвали – и отдали этот теплоход нам. Где-то за Киевом. Привезли его – и передали. Помню, двигатель такой, всё это... устройство я уже в детском пароходстве знал: у нас была моторная лодка. Инструктор – Шпинарь Иван Иванович. С ним мы ездили, и я мотор изучил, как свои пять пальцев!

|

Но завести тот движок на корабле, на польском бронекатере – я не мог. Не хватало силы. Ну, шестнадцать лет: какие они есть? Механик был – а капитана не было. А надо было сюда оттуда привести его. И я на капитанском мостике в пятнадцать лет или шестнадцать, сам, без никого, привёл его к нам в Киев! Здесь меня встречали эти все: триста шестьдесят человек школьников Дворца! Форму мы носили морскую, а на бескозырке было написано «КДРП»: Киевское детское речное пароходство. Были преподаватели очень хорошие, занимались нами. А школа наша – украинская была. Занимались мы и преподаватели – на украинском. А так по жизни вели речь по-русски. Ну, в общем, кто на каком языке хотел – так и разговаривал.

|

У нас в семье была лодка с мотором – и в наводнение я ездил прямо по острову. Только, правда, меня ругали очень часто, чтобы я самым малым ходом ехал. Ну, еду так, как лодка еле движется. Ко мне много школьников с города приходило. Кататься. Ну, Вы сами понимаете, что в то время значили велосипед, оружие... Мне и оружие доверял отец: в четырнадцать, пятнадцать лет – я его спокойно брал с собой.

Прославился в газете: или «Красная Звезда» или «Красное Знамя» или какая-то такая. Опубликовали мою фотографию – и было подписано, что пионер помог военным. А были манёвры наших войск, и амфибии перешли реку. Я лодкой моторной подъехал, проезжал – а они на берегу. Я вижу – танки стоят, а несколько – в земле уже. Видно, песок когда осыпался – они в нём загрузли. А у меня ж и собака была, и ружьё ж было: я брал, отец разрешал… ружьё – вот скажу: восемьсот рублей стоило, бельгийское такое, серебряная отделка, красивое! Ну, я когда проезжал – вижу, что ракеты начали зелёные пускать, флагом мне машут военные эти. А они все, как сегодня помню, были в чёрных комбинезонах: танкисты. И каски тоже не зелёные, а чёрные были. Не каски, а шлемы надеты. И стреляют, а потом этак машут мне. И я уже слышу, что кричат, чтобы я подъехал.

Ну, знаете, ехать… думаю: ружьё, собака… Я тогда ружьё в носовую часть там спрятал, собаку на цепь закрыл – и правлю к берегу.

- Что же ты, - говорят, - не едешь? Мы тебе все машем, и ракеты пускали! Ты нам должен помочь. Видишь, плот стоит – колоды там? Надо поехать туда, десятка полтора колод этих забуксировать – и привезти к нам. Смотри, вот танки наши загрузли.

Первый раз в жизни я в танк полез. Я там как хозяин был. Внутри лазил. Но я не видел, что там был корреспондент, который фотографировал меня. Пришла, чего-то стояла бронемашина. Первый раз я увидел бронемашину, залез в середину – два руля. Руль стоит в эту сторону, и руль стоит в ту. Ему не надо разворачиваться. Он бросает этот, выключит, пошёл сел за другой – и поехал. Понимаете, было такое в технике дело: ты едешь, тебя обстреляли, тебе надо разворачиваться. А как ты боком повернёшься – будет цель большая, и тебя поразят. А тут не надо разворачиваться, она одинаково и вперёд, и назад едет.

Они мне помогли все с брёвнами, а потом привезли газету, что благодарят того, кто помог им задание высокое, как-то там обозначено, выполнить. Меня. Это я помог им выполнить это задание переправиться: колоды эти привёз, прибуксировал. А, я ещё им сказал, что у меня бензина нет. И главный команду дал, так они – знаете, такие цистерны, баки такие лужёные, белые, килограмм по двадцать, наверное (По описанию – канистра. – Прим. ред.) – таких штук пять или шесть мне привезли. А этого мне хватило на целое лето! Бензин же не продавали до войны. Негде было купить.

- До войны – не продавали бензин?!

- Нет. Нигде. Только торговали шофера. Три рубля или два цистерна стоила. Вот, а тогда после той газеты мне в школе проходу не было, слава гремела, носили меня, что заметка есть такая. Ну, всё это было до войны, понимаете?..

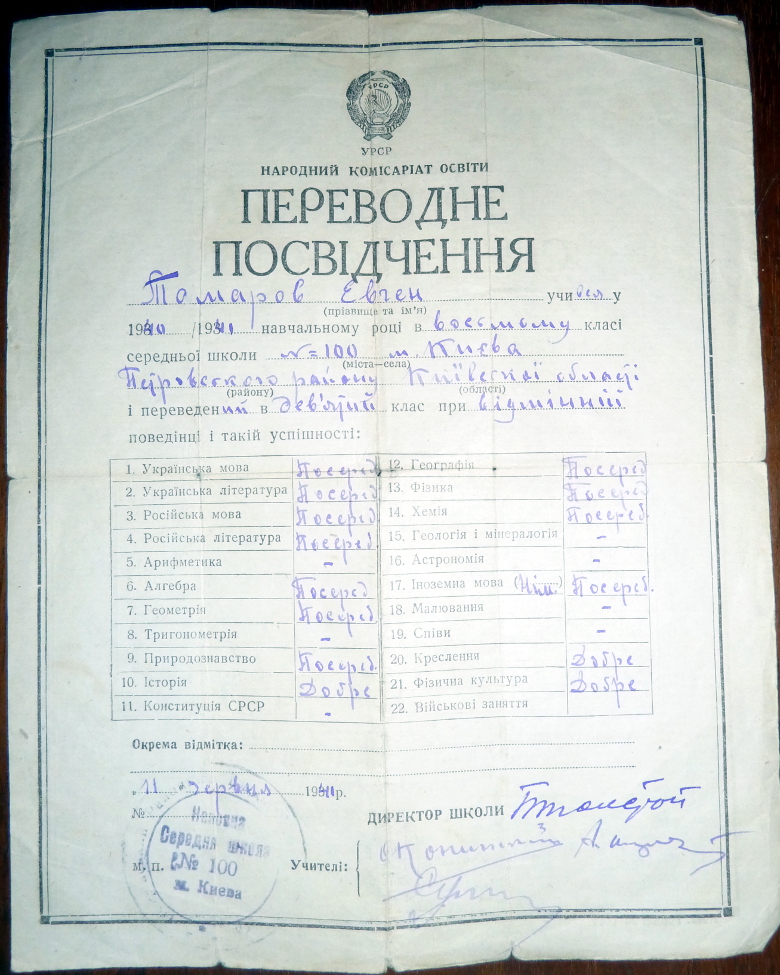

Война меня застала в девятом классе 100-й школы. Сразу же, я не помню как – мы только некоторые вещи с собой забрали – и нам предложили ехать на Ирпень, на старую границу: в ополчение. Что такое граница? Там же ДОТы эти железобетонные! До войны построенные, довоенные, ещё 1920-го года. Всё это заросло. И нас прислали, привели туда, чтобы мы расчистили поле обстрела, помогли какие-то там эти военные принадлежности, всё это в них заносить. Ну, и мы думали, что будем там сражаться: «О, будем воевать тут, туда-сюда!» А нас – мы почистили, приготовили, поставили там пулемёты, всё – на машинах повезли в Киев. Когда нас туда доставили, то мы… ну, всё равно рвались в бой: патриотизм был очень высокий!

- Как Вы узнали о начале войны?

- Двадцать второго числа июня – это было воскресенье. Собрались мы поехать на катере погулять, отдохнуть… мне доверили всё это дело. Отец, правда, тогда ещё там командовал. Забрали мы теплоход, нагрузили… там сто двадцать сил машина, как сейчас помню, была. Но бензину съедала очень много. Набрали топлива – всё, ехать! И мы его подставили под остров, где-то часов в одиннадцать или в десять. А здесь, откуда ни возьмись – самолёты немецкие налетели! И чего-то они не особенно высоко шли. Потому что у нас зенитная артиллерия ещё работала слабо. И, когда они летели, то от Канева (Так у автора. – Прим. ред.) мониторы Пинской флотилии, я не помню их названия, открыли огонь по этим самолётам. И один, видно, сбили, потому что он загорелся так… и где-то, говорят, потом за Киевом, за городом – упал. Ну, мы кричали: «Ура!» Нас потом взрослые разогнали:

- Зенитки так лупят, что осколки сюда летят. Уйдите отсюда!

Ну, мы вот так и узнали, что война началась. У нас же – что? Радиоточек на острове не было, потому что население было – всего пять тысяч.

Война началась, дальше – такой был патриотизм, что мы сейчас немцев разобьём, туда-сюда, куда там! А нас с Ирпеня погрузили, сказали:

- Вы пока не нужны; когда нужно будет – мы вас вызовем, соберём.

И где-то через, может быть, неделю или через сколько – получаем мы повестки все, молодёжь. Особенно – Подола, сотой школы этой. Написали: на три дня взять продуктов и явиться в 124-ю школу. Явились мы в неё, собрались… майор как раз какой-то, я помню, командовал. Нас было, наверное, человек шестьсот молодёжи. Такие, как я. Мы все взяли еды. И там очень жарко было, как и 22-го числа тоже. Мы все рвались и кричали на майора: ты чего, чего мы сидим, давайте будем идти уже – пешком нам надо было 600 километров идти в Донецк. Донецк – ну, Сталино… Он:

- Подождите.

И нас держали до вечера. А вечером, как только часов девять или десять – уже всех построили и повели. Меня отец, помню, ещё там провожал, а девочки и наши школьники все – прощались на почтовой площади. Мы так и ушли. Дальше пошли, дальше… И только мы на мост ступили, а здесь – немецкие самолёты! И нам этот майор сказал:

- Видите? Мы не могли вас днём вести: тут «рама» летает, она наблюдает. Где только колонна какая-то появляется – через пять минут её бомбардировщик и бомбит. Поэтому и дальше вы будете идти пешком только ночью. Днём будете спать в лесу или ещё где-то.

Но нам не пришлось спать. На фронт поезда и машины идут гружёные, а назад – пустые. И нас в эти пустые собрали… покормили, ухаживали, всё было очень хорошо. Лучше – дай бог всякому! Мы потом из них выгрузились – и поехали поездом. Ну, такие товарные вагоны, конечно: никто ж не давал нам купированные. Приехали в Полтаву. В ней надо было пересадку делать, потому что там этот поезд поворачивал влево, а нам надо было вправо. И мы пошли в военкомат зашли. Атаковали: что вот, мол, давайте туда мы пойдём, берите нас в армию, то, то… Этот полковник говорит:

- Я вас не возьму никого!

В общем, отговаривал: чего, да что… я, говорит, не имею права, есть указ Сталина (обычно все эти строгие указы подписывал Сталин). Чтоб в армию брать в 1941-м году только в двадцать лет. Меньше – никого. Ну, стоим мы здесь, в Полтаве… приехало ещё какое-то начальство. Всех нас построили:

- Кто окончил десять классов?

Есть там несколько человек, окончило…

- Выходите! Кому больше восемнадцати лет – мы вас отправляем в училище военное. Пока там война, вы сейчас училище закончите!

И забрали их туда. А остальных – с военкомата вышвырнули. Прислали роту охраны городской комендатуры, нас всех выставили и закрыли здание. И тот полковник вышел, говорит:

- Товарищи. Есть приказ. Вот он: Сталина. Чтоб в двадцать лет брать в армию. Если я вас кого-то возьму – меня отправят в штрафбат и разжалуют, потому что я нарушаю указы. Я знаю, что вы все хотите на фронт, но…

Я Вам скажу, что при советской власти указы очень строгие были. Если был – то нарушать его никто не рискнул бы никогда, поэтому некоторые и страдали. Может, кто-то и невинный поплатился, там это легко было…

Вот. А дальше мы в этой самой Полтаве садимся на поезд. Приехали в Сталино. Где-то утром как раз. Было, наверное, человек до шестисот. Пошли в центр города к горисполкому. Нас там построили – и приехали две машины такие, «эмки». Чёрные, я помню. Вышло начальство. И говорит:

- Кому есть восемнадцать лет – два шага вперёд.

Никого уже нету. И тот тогда говорит:

- Так, ну тогда вы нам не нужны.

Как не нужны?! Чего мы ехали?! Знаете, как начали?!

- Ой, мы вас устроим сейчас!

И где-то через час поприезжали тачанки такие, лошади запряжные все. И нас всех погрузили на них – кто по пять, по шесть человек – и развезли по колхозам. И вот эту мою справку про моторы – там я показал.

- А, так ты же можешь на тракторе!

- Могу!

И мне дали трактор «ХТЗ»: с колёсами, знаете, такие были... дали, а завести я его не могу: силы же не хватает. Вы сами понимаете, шестнадцать же. А трактористы – в основном девочки были. Девяносто процентов девочек. Ну, они мне помогали там. Берут верёвку, на ручку... Там самое страшное – на магнето стоит ускоритель, и если ты не успел мёртвую точку убрать, так ручка в тебя назад отдаёт, может ударить. Заводили – и я ездил на этом тракторе. Работали мы до тех пор, пока не очутились на оккупированной территории, у немцев. Они продвигались сильно, быстро тогда. И дали нам приказ:

- Вот это всё, что убрали – сожгите.

- Чего?!

- А вы на территории немцев: это останется немцам.

Мы сожгли это всё.

- А теперь, - говорят, - спасайся, кто как может.

Вот такое вот…

- Как Вы немцев тогда первый раз увидели?

- Первый – ещё там. Ну, мы так шли лесом… когда в Киев. Я Вам скажу откровенно, что как я приехал в Киев – я не помню. Но немцы тогда особенно к нам, к молодёжи, не цеплялись, не трогали как-то нас. Почему? Они чувствовали себя завоевателями, понимаете… типа выше этого. Ну и мы так ещё не в курсе дела были: как, что эти немцы. И нас не замечали они так вроде.

Правда, трогать они начали всех, когда в 1941-м году зима, когда окружили Москву… не окружили, а подошли к ней. Это было в октябре… в ноябре, ну, в общем, и зимой это было. Сорок градусов мороз же стоял. А Вы знаете, подо что оружие приспособлено? Тепло – смазываются одним маслом автоматы. И эти орудия, пушки – тоже. А если мороз сорок градусов – другим. А если смажешь летним – оно заедает и не стреляет. И вот откуда-то сибирская армия тогда пришла. Появились – в белых таких, я помню, кожухах были, белых перчатках все одеты – и они ж тогда за три дня чуть ли не на шестьдесят или на семьдесят километров немцев от Москвы отбили. Разбили их, и все газеты тогда, я так помню, ещё показывали, и все иностранные тоже, весь мир почти начал сообщать, что немцам капут; такое высказывается мнение, что они не разобьют Советский Союз, не победят коммунистов…

- Каково было в Киеве зимой 1941-го года?

- У нас же мостов – не было! А мороз – был. И они вот там, где Дарница идёт мост, где сейчас метро – там они вроде наморозили. Как это намораживается? Бросаются разные деревья там, всё такое – и оно заливается водой, и делается лёд такой толстый, что может даже… по-моему, кто-то сказал, что даже чуть ли не поезда вагонов перегоняли по нему: он был чуть ли не в метр! Так что – мог выдерживать. Вот это – было, только я сам – не видел, не был там. Потому что мы с острова вообще старались никуда не выходить. На нём так и жили, вот.

Ну, а в 1942-м году – это уже лето, а немцы начали забирать в Германию. А мы что сделали? У нас получился изменник один – замдиректора Гаркуша Сергей Лукович. Я его ещё помню, когда он математику у нас преподавал. Такой был, ну… как Вам сказать… что и не разберёшься, такой-сякой.

И вот я шёл или дрова взять, или рыбу ловить – это я уже не помню. Утром: часов, наверное, семь утра было. Где мост этот самый железнодорожный, с пешеходным. Немножко ниже на острове деревьев было очень мало, потому что фруктовые, например, вообще не росли: вода затапливала. А были – лоза, верба. И я, когда захожу, смотрю – вот такой пакет, большой такой пакетище квадратный, завёрнутый, завязанный крепко, и рядом привязана к нему вот такая вот скрученная труба – тоже из газет!

Оказывается, с самолёта сбросили. Но кто сбросил – мы так и не узнали. Кто и кому сбросили – это никто не знает. Я посмотрел, достал: вижу, что бумага… – что ж делать? Ну, немцы вокруг. Возьму я это нести – пострадаю. Ну, я отодвинул там кустарник, спрятал – и целый день и целую ночь там проходил… мне дома мама говорила: «Где ты был?» Я говорю: «Охранял». Должен был кто-то прийти, а оказывается – никто не пришёл. Видно, понимаете, я сам и спугнул…

- Вы говорили, что немцы начали забирать людей в Германию и что кто-то у Вас предатель был…

- Предатель – Гаркуша Сергей Лукович, завуч. Так слушайте, теперь ещё что. Сергей Лукович начал составлять списки уже на всех школьников наших. Директор был у нас исключительный. Это Борис Петрович. Он погиб. А в советское время – служил в КГБ, его призвали. Ну, как обычно: с высшим образованием – они все лейтенантами же были. И его вот этот завуч продал немцам. И немцы его забрали и расстреляли. Борис Петрович… Дочь его – вот сейчас уже послёдний год не могу никак связаться… а то она приходила всегда.

Днепровская флотилия и весь наш флот гражданский в Матвеевском заливе – потопили его. Весь. Но там же, когда потопили, пошли мы доставали что-нибудь на корабль: там у нас был монитор. Я, по-моему, помню, что это ростовец был, потому что я эмблему нашёл. Он потонул, а верхняя палуба – торчит. Глубины не хватило. Ну, мы тогда в него забрались: это хотели обстреливать немцев. Я вот не помню, кто со мной тогда был. По-моему, Журавский Вова, Новгородский Николай – школьники мы. Открыли рубку: всё это – броня, я помню, ствол этот, пушку посмотрели. Пушки – внутри такие блестящие стволы. Всё есть: и снаряды – всё есть. А замков – нету. Видно, эти моряки, когда топили – замки взяли и выбросили. А куда выбросили? Мы так впустую башнями покрутили, покрутили…

Конечно, может быть, это и хорошо, потому что если бы мы обстреляли… немцы, конечно, бы нас поймали, потому что там только вышел – а куда идти? Всё. Там же остров…

Ну, пошли мы тогда… был тол – взрывчатое вещество. Такой, как мыло. Куски – и у них отверстия там. Вставляешь капсюль, вставляешь бикфордов шнур. И мы этому заму директора (это Гаркуша Сергей Лукович) подложили под балкон – и взорвали. Но он как раз в этот момент – это днём было, летом – ушёл. И не попал под эту диверсию.

Так партизаны взрослые – были Корнев там, Землянский – нас чуть не побили:

- Мы вас, - говорят, - разгромим, что вы делаете?! Ведь он сейчас же немцам доложит! Он же знает, кто: вас же придут, позабирают – и неизвестно куда вас денут, куда вы денетесь?!

И тот почувствовал, что за ним уже начали охоту – и ушёл на Спасскую улицу. Я не знаю, какой номер дома, но знаю, что он ушёл с женой туда. Они вдвоём жили там. И он оттуда руководил уже… только списков больше он уже не составил ни одного, так как эти партизаны наши старшие переоделись в форму полицаев – и пошли туда на Спасскую. Это уже мы не участвовали, это всё было очень секретно, тайно. Они узнали, когда жена его или в деревне, или где-то к кому-то из родственников ушла. Пришли туда, прочитали ему приговор – и расстреляли его там же на Спасской. Но они его не расстреляли. Это я просто нашим так говорю. Ножом убили. Потому что стрелять нельзя было.

И староста Николай Петрович такой ещё был. Директор на водной станции. Он ещё с отцом моим в Севастополе встречался. Так его тоже убили. Всё. И – тишина стала. С ним они так же сделали. В полицейской форме пришли, убили, закрыли – и ушли. И немцы на второй день… кто-то, видно, сказал там, что вот туда-сюда... ловили-ловили – никого. И так никого немцы и не поймали. И после этого уже старосты у нас и не было. Никто не рисковал.

Потому что всё-таки на острове у нас был дружный народ. Я ж говорю, что пострадали только те, которые сами лопухнулись. У нас же как было в 1941-м: наши полицаи составили такое объявление, что все коммунисты там, НКВД-исты, комсомольцы, весь актив – должны явиться к старосте и зарегистрироваться. И тогда они якобы прощают всё это дело. И многие коммунисты – вот Щербак, потом Краснокутские, я помню... ну, и поверили. Ведь все же про них знали – они и подумали, что «ещё кто-то выдаст – лучше пойду сам зарегистрируюсь». И их в 1942-м году всех забрали. Но забирали опять же не немцы, а наши полицаи. Всех: до грудных детей. Забирали – и расстреляли их. Вот этих – Щербака, Шуру… они со мной жили рядом. А к нам не пришли.

Да, в 1942-м году мы какое-то время не шли работать, а потом, когда немцы забрали в Германию человек двадцать, то мы пошли… нам кто-то сказал… не знаю кто, потому что не помню. У нас же Трухановская верфь была при советской власти – для несамоходного флота, в основном. Там ремонтировали всё. И немцы там устроили своё: лесопильный станок-то остался, и всё осталось. Пароходы все были потоплены: так, торчит только палуба одна. Всё это они не успели даже тронуть, не поподнимали даже. Где-то в других местах они поднимали и устраивали новую флотилию «Днепровскую». А здесь – они не трогали, потому что мелко было. И вот мы пошли работать на Трухановскую верфь. Чернорабочими. Нас человек двадцать там было. Молодёжи. На лесопилке работали, в столовой там всю чёрную работу делали. А пилили эти доски – так там один немец у нас был. Такой, знаете… против Гитлера. Потому что он расхваливал нас всегда и говорил «Гитлер капут. Война нехорошо». А потом он, когда случилось там у нас несчастье, даже фотографию показал детей своих. У него двое или трое детей – и девочки были, а сам он – преподаватель, учитель. Он с нами так… ну, как Вам сказать… не целовался, конечно, но – так старался себя вести, что, в общем, ещё дети мы.

- А что за несчастье?

- А, было такое, что лес нам привозили с Пущей Водицы. А там же стреляли много – и в дерево втыкались осколки. И вот, когда осколок попадал под пилу – сейчас же она летела, рассыпалась – и останавливался станок. Там это на три, на четыре часа пауза, пока заменят пилу. Мы с Григорием так и «работали»: железку под пилу сунешь... нам наш участок было за счастье постоянно вырубать. Всё-таки молодёжь была молодёжью. Ругали другой раз нас. «Что это, что делаете?! Не думайте, что немцы такие глупые!», – говорят.

Ну, и этот вот немец крикнул что-то по-своему: типа, мол, давай топор ему. И Шура Дорожко стал ему давать топор, а лесопилка – там, знаете как? Там же есть такой груз… и в этот момент, когда немец туда сунулся, этот груз падает ему на голову. Разбивает ему всё, кровь, упал он... Немцы сбежались – и Вы знаете что?! Тут всё время они галдят: что да кто это, кто в этом виновен?! А он – «нихт, нихт», как помню всегда: «нихт» всё! Что, мол, никто из нас не виноват, что он сам виноват. Забрали они его, перевязали. И он через пару дней опять пришёл – и опять работал. А если бы он сказал, что мы виноваты – всех забрали б нас, и всё…

- Чем немцы Вам платили за работу?

- Платили – деньги давали. Я Вам скажу – даже не помню, какие. И – кормили нас. Давали суп там какой-то. А вот хлеб, как сейчас помню, квадратный, но почему-то его в форму металлическую вставляли. Насыпали просо… эти… шулупайки от проса насыпали – и ставили хлеб. Его, когда вынесут – он весь полностью обросший был этими… Надо было соскребать шелуху эту, потому что её есть нельзя совершенно. Вот так кормили нас. Один раз, по-моему, в день давали. Потом я расскажу за буфет этот, за официантов, потому что уже у нас был отряд организован тогда.

Их было много там, немцев. Но один был – украинский язык знал. Ну и нас всех гонял, бил. Чуть что – так за палку, и бежит, и бьёт всех этих ребят. Мы боялись-боялись... Такой маленький немец, на украинском языке говорит даже, а как где-то что-то такое, ты что-то не то сделал… или тебе говорят: «Колоду – поднимай вдвоём!» А как же вдвоём поднять, когда мы не можем?! Так он – за палку, и, это я помню, за Шурой тогда гонялся.

Ну так вот. Что я Вам скажу. У нас был патриотизм, сильный патриотизм! Все между собой старались вот как-то: то подлянку сделаем, то что-то разобьём. Ну, это ж надо было делать?! Но немцы – не глупые были. И вот в один прекрасный день, седьмого ноября – это день, особый день, это… праздник Революции. И седьмого никто не ходит на работу. Никто с молодёжи нашей и не вышел. Я не помню количество, но – никто не вышел на работу! Немцы закрутились, туда-сюда... На второй день – вышли, они нас всех собрали на этой лесопилке, построили – и приехал Рентельн, я вот вспомнил. Рентельн – это начальник, немец был. Он командовал пароходством этим вот, но тоже говорил по-русски хорошо. Сам он с дворянской какой-то семьи, майор… потом в конце он, когда выступал, сказал, что «я не буду вас спасать от Гестапо»:

- Вот сделаете ещё один раз мне такую забастовку – я спасать вас не буду.

Вот, когда Крещатик горел, так облава была: триста человек поймают, соберут на машины, вывезут – и на второй день пишут плакат, что за то-то и то-то, что вчера была диверсия – триста человек расстреляли. Понимаете? А этот немец нам раньше всегда говорил, что «мы вас в концлагерь не отправим». Почему – оказывается, они каждый день отчитывались перед командованием в городе. Сколько сделали леса, сколько не сделали, сколько не отправили, сколько куда отправили. Так что если нас завтра заберут – работать будет некому. Леса – отчитаться – не будет. Сейчас же командование подумает, что они плохо работают. Их – на фронт, а на лесопилку пришлют других: и начальство, и людей. А они же фронта боялись. Потому что фронт – это фронт.

Ну, что… нас построили, и там было человека четыре полицаев. Я, как сейчас помню, один в шляпе: они все, эти предатели украинские, обязательно шляпу надевали – знаете, такой вид создавали строгий. И вот этот самый и ещё двое их так прошли вдоль ряда, потом второй раз прошли: «Это – Дуся Внукова, сестра Героя Советского Союза Внукова»…

- Сюда иди.

Отозвали её со строя. Потом прошли – и Миша Серов.

- Серов Миша, тоже давай сюда.

А потом дали команду, чтоб все остальные – на работу. Ну, и пошли мы работать. Забрали этих двоих. Повезли их там в Гестапо или куда-то. И к вечеру привезли к дому и выбросили. Били их там. Шомполами… Мы, когда с работы пришли, спрашиваем:

- А чего ты не садишься? Ты же вот стоишь.

- А я не могу.

Показал – весь, всё избито шомполами. Его и её. Двоих. И они им сказали, чтобы нам всем передать: если кто будет ещё повторять забастовку – будет всем так же. Будут всех по одному-два забирать и бить, чтобы не прекращать работу остальных на предприятии.

Ну, я начал организовывать этот отряд. Мы ж никаких списков никогда не писали, никого… Вы сами знаете, что на этих списках, где ты пишешь фамилию или что-то – у нас многие погорели. В райкомах когда писали и забирали в партизанские отряды – это не особенно было сделано секретно. В общем, на памятнике у нас – 86 фамилий: Букина – партизанка, Кушнеров там… у нас много есть кого. Где-то было около десятка человек. А всего на острове было около двадцати, которые в подполье и в партизанах были. Стахорский, Внуков, Макумянец Петя, Демидко Володя, Нина Бубнова… кто ж ещё у нас?

Нина Бубнова – в столовой работала уборщицей. Я помню всегда, потому что она по телевизору как-то выступала. И её спрашивают:

- А как Вы воевали?

- А мне, - говорит, - Женя Томаров давал газеты и листовки, чтобы я их в столовой там…

Но – что я тогда сказал я ей? «Чтобы ни одной листовки, ни одной газеты ты не расклеивала!» Вот так: не приходила и не клеила. Пришла, где-то оставила, «забыла» – и ушла. Чтобы никто не знал, кто принёс. Потому что ж немцы тоже не дураки! И она работала. Вот умерла недавно.

Были ещё – Галя Хоменчук, Землянские. А Володя с Чернобыльской! Потом я ж ещё был связной между отрядом «имени Чапаева» и отрядом «За Родину». Конечно, это всё было страшно. Если бы немцы меня поймали – конечно, расстреляли бы.

- То есть, с острова Вы тогда уже ушли?

- Нет, так и жили там. Я Вам скажу, наводнения у нас – вот столько воды бывало в доме! Мы поставили доски такие, козлы, и еле-еле жили. В 1942-м году было очень много снега. Вы знаете, что ещё была зима суровая и 1943-го года? Ну, а идти нам куда-то – некуда. В Киев, в город пойдёшь – тебя же никто не знает. Немцы заберут – и всё. Чем ты можешь доказать? Всегда надо было доказывать. Я ж и в Гестапо был, и в лагере военнопленных... И приговорён был к смертной казни.

А Жору Чернокозинского – так и убили немцы. У нас были аусвайсы, а мы за городом были. Не помню из-за чего, но нас немцы окружили, патруль. Проверять давай. Ну, так проверили – иди. Проверили всех. Жора Чернокозинский – последний шёл. Они посмотрели – тоже «иди». От отошёл пять метров – и ему в спину выстрелили. Или они посчитали, что он еврей, или ещё что-то. Ну, убили. Нам потом свои:

- А что же вы?!

А что мы могли сделать?! Мы были без оружия, без ничего. Перестреляли бы немцы всех, да и всё…

Мы всё-таки эти и газеты, всё это – распространяли, всё это двигалось вперёд. Галя Шорай ещё с нами была. Вася её был тоже в партизанском отряде. Фараонов Миша, потом, кто ещё… а, Коля Маханёк. Это все они были преданными, можно было каждому довериться. Всяк знал, на что идёт. Ну и немцы тоже прислушивались к каждому…

Важно, чтобы сейчас люди читали, знали, что такое немцы! Им самое главное – нужно было нашу природу, ископаемые наши. Мы – никому не нужны были. Вот, бери, читай книгу: почему мы оказались в партизанах?! Казалось: для чего? Да немцы вывозили на вагонах даже нашу землю. А мы – взрывали… казалось, чувствуем: жизнью рискуем за какой-то кусок земли.

Были бандеровцы. Ну, я не могу сказать, кто. Но факт, что это были наши украинские или русские. И они что сделали? Смотрю: у нас переправа была. Одетый в шляпе ловит рыбу. Ну, мы же знаем, что здесь, где переправа – мелко, и рыба не ловится. Чужой. И их несколько человек было. Так окружили остров. А чего они пришли? Кто-то передал… предал, что партизаны должны прийти в аптеку нашу островскую и получить там медикаменты. Всё для перевязок. И вот немцы следили, когда кто пошёл. Вася Землянский был в партизанах, но он почему-то не успел прийти. Где-то его задержало. Ну, в общем, не смог. А другой наш, который это должен был получить – пришёл. И здесь эти немцы окружили дом. Оля там, жена этого Васи, была. Так она спряталась в сарае между дровами, и немцы её не нашли. А родителей – забрали. Все наши островские, помню, видели, как их на лодках перевезли и расстреляли.

А я не был уже здесь. Так мама говорит, что слышала, как выскочил он. У него пистолет был. Он начал отстреливаться. Но их же было много, а он-то – один. И сколько там в пистолете? Девять патронов или восемь. И он добежал до дома Килесова Васи. Там у них был такой вроде блиндаж сделан. Ну, они тогда в первые дни немцам сказали, что это от осколков прятаться. И он – туда. Ну, они окружили, и он, конечно, сдался, вышел. Его немцы тоже забрали и, конечно, расстреляли. И мать его, и отца.

И – такой Корнев ещё партизаном был. Он, когда со мной связался, так говорит:

- Женя, чтоб ты запомнил: если ты знаешь – это секрет. Если ты знаешь с Васей или Ваней или ещё кому-то сказал – это уже не секрет.

Мне дали задание тогда: отправить радиодетали и батарейки в Остер: чтобы они слушали новости, какие идут военные действия… Я шёл туда – и не знал даже, к кому. И – что ещё скажу: что есть такое выражение – счастье и везение. Дошёл! Мне в Дарнице тогда дали батарейки и лампы, дали вещевой мешок, и картошку и бураки туда положили. Приходит этот руководитель партизанского отряда. А я его не помню фамилию, потому что никого не знал по фамилии. Но меня узнали старшие, они работали у отца. Отец же капитаном плавал на «Чекисте». И его боцман меня узнал там. Говорит:

- Иди сюда, Томаров, ты кушать хочешь?

А кушать – что ж… Мы ж не могли прийти просто так взять где-то у кого-то. Вообще, очень было строго. Если ты придёшь в какую-то деревню, или где-то хата, и можешь сказать «Давай корми!» – ну, расстреляют. Тут же, партизаны, за мародёрство. Это было очень сложно у нас.

Один раз зашли к кому-то, не помню, а когда выходили – так кошка вот такой гарбуз громадный, спечённый уже в печке – добралась – и ела. Так мы этого кота прогнали, а гарбуз забрали. С таким удовольствием, как сейчас сегодня помню!

В 1941-м году, когда началась война, мы с товарищем Михайловым Владиком почувствовали, что лодки или немцы, или наши войска заберут: потому что нужна же переправа. Так я с лодки двигатель снял, принесли домой. А я там сделал такую нишу, выкопал. И спрятал этот двигатель, а лодку – была прокопана канава, и дальше такой круг. Там была станция водников. И вот я тогда туда зашёл и лодку утопил. И не воспользовался после войны ей. Пришёл – а там, видно, немцы или наши – кто-то заметил, что её можно достать, и бросили туда гранату. И носовую часть разорвало. И так она и осталась. Наверное, если бы сейчас её найти, там же – валы, винт гребной, руль – всё это осталось металлическое. Наверное, можно б было найти. Но я не искал. Оно не нужно было. После войны уже дядька сделал новую лодку. А двигатель поставили – этот.

И вот из-за этой вот лодки и двигателя – меня продали! Ну, там у нас был на острове один немец, Шлюзер. Ему лет шестьдесят или семьдесят было. Он вот эту лодку делал, мастер был хороший такой. И вот он, видно (это я считаю, что это он) написал на меня в Гестапо немцам, что у такого-то есть лодка, ну, для партизан… он там написал, хотя нигде ж у меня не видел ничего. Листовок он тоже не видел – но написал этим немцам. И в один прекрасный день, в 1942-й год, я ушёл куда-то: или рыбу ловить, или доски чтобы где-то достать, сварить обед. Всё-таки кушать надо ж было. Мама была, а она у меня инвалид первой группы, ходила на костылях, но окончила гимназию и знала немецкий и французский языки. И вот это её только и спасло позже.

Приходят три наших, говорит мама, и два или три немца. Их человек пять пришло.

- Такой-то – здесь проживает?

- Такой-то, такой-то – да. Я вот одна дома.

- А где он?

Мама говорит, что вот я или рыбу ушёл ловить, или по доски ушёл или ещё куда-то. Ну, офицер был с ними – немецкий. С Гестапо. А двое – мама говорит – то были наши. Потому что по-русски разговаривали. В общем, они:

- А когда он придёт?

- Я не знаю.

Сидели так сидели, а потом офицер передаёт этому, который был там переводчик, что, говорит, не будем, мол, ждать. Потому что он может и ночью прийти. А мы целый день просидим. А там, видно, у них есть работа какая-то. Пишут записку мне, что я – такой-то, такой-то, такого-то числа должен прийти на Розы Люксембург… Там же раньше и наши органы были, НКВД там же ж была. И дом номер такой-то, комната такая-то.

Я пришёл туда, такой подъезд был громадный, и стоял немец с автоматом. Я подошёл, а там было написано по-немецки и по-русски. Показываю, что такой-то меня вызывает. Положение у меня было безвыходное. Не пойду я туда – они придут, заберут маму…

Что самое страшное? Когда часовой ту бумагу прочитал. Прочитал – и говорит мне идти. И когда я только отошёл так метров пять, слышу: он автоматом – щёлк, щёлк, щёлк… и, ну, Вы сами понимаете. Чувствую, что… тем более, что тогда Жору этого застрелили. Думаю: выстрелит в спину. Ну, передать это невозможно. Это всё. Это надо самому…

И вот они меня вызвали, в комнату я зашёл, помню, на этаж второй или третий. Там у них ещё комнаты такие были: решётки поставлены, вроде как тюрьма, не тюрьма, а что-то там, не знаю. Предъявил эту бумажку. Они прочитали. Сидело две девочки в форме этой немецкой. И у них пишущие машинки. Но они знали русский язык, по-моему.

Это ж счастье моё, что гестаповцы пришли к нам на остров – и меня не застали. Если б я был – у меня в сарае стоял приёмник, два ружья охотничьих мелкого калибра – третьего, и вот это ж было у меня оружие! Ещё и там кортики эти все – это оружие ж было! Если б я был – они б сделали обыск и нашли. А так – они ни обыска не делали, ничего: повернулись и ушли.

И меня сразу представили, сразу вопрос «где лодка?» Кто-то там ещё второй был. Их сидело – немцы и переводчики. Ну, переводчики – они спрашивают и спрашивают: что, как, а где вы дели лодку, где ваш двигатель, где катер этот. «Катер» они называли. Я говорю:

- Я не знаю, меня ж тут не было в сорок первом году. Я ж был в Донецке.

- Как в Донецке?

Я говорю:

- Вот, пожалуйста, я могу назвать фамилии наших ребят, посылайте к ним, они скажут: мы уехали в Донецк, нас вывезли, человек шестьсот нас вывезли. Вы ж знаете.

- Да, да.

Они знали всё. Я говорю:

- И приехал я в Киев, когда ваши уже войска эти самые в Киев вошли. Я не знал ничего.

В общем, они меня спрашивали три дня. Три или четыре – спрашивают, спрашивают… Закрыли меня, я там сидел. Бить не били. Вот дня четыре был – и никто. Так даже со мной, знаете, как-то так разговаривали вроде по-человечески: чтоб я расслабился. Это хитрость немцев такая была. Так это им надо было. Но мне надо было говорить каждые три дня одно и то же. Потому что – меня спрашивают, те печатают, а потом они, видно, всё сравнивают. Ну, я уже ж был восемнадцати-семнадцати лет. Я ж уже соображал всё-таки.

Так, потом последний день – вызвали меня. Было два офицера ихних вот немецких этих. По-моему, СД, потому что, Вы знаете, что СД носили форму коричневую, а те носили… в общем, СД – это которые охраняли армию в тылу. Они поговорили – и написали мне записку, что если я сказал неправду или скрыл об оружии там, или что-то ещё, или о пребывании партизанского отряда, потому что листовки же везде видно (кто-то сказал, что они появляются и на заводе) – то там было сказано: «Будет отвечать по законам военного времени». Всё. Отдали мне эту записку, и я ушёл домой.

Теперь уже расскажу случай, что тоже везёт, что есть счастье. Я и Алексей Стахорский. Он, правда, старше меня, но мы сидели на одной парте. С ним учились и держались вместе, потому что он ходил во Дворец пионеров в кружки, а мы ж модели делали, всё это у меня было. Ну, золотые руки у Жени! Я ж четырнадцать моделей только одних сделал при советской власти! Так и вот, мы идём на верфь. И идёт капитан Коноваленко. Он был лет под шестьдесят, наверное. Его в армию не брали. И – до нас:

- Ребята, куда вы?

- Нас в контору вызывают.

- А ну, идите сюда. Вы знаете, чего вас вызывают? Я, - говорит, - там был только что, беседовали: листовки, газеты – кто поприносил здесь? Кто-то сказал, донёс, что это вы, что вы в этом участвуете. Не говорили, что вы их принесли, но что вы в этой передаче задействованы. Куда вы идёте? Поворачивайте и идите, куда хотите. Туда придёте – немцы заберут и расстреляют вас. Виноваты вы, нет – что бы вы там ни говорили, всё равно вас уже обвинили.

Мы с Алексеем так постояли – а что ж делать? Нину предатели не вспомнили, что самое главное. А кто написал – так и не знаю. Я когда-то думал насчёт лодки, что это тот шлёнзик, Шлюзер написал. Но – я Вам скажу откровенно: может быть, и нет. У меня и брат, и дядька жив – генерал – говорят:

- Ты сто процентов уверен, что это он написал на тебя?

- Да я не уверен, но – больше некому.

И он всегда завидовал нашей лодке прекрасной, потому что там двигатель стоял советский. Этот двигатель – Л-3. Вот так можешь: лодка стоит, пустил – он «тах-тах», работает и работает, не глохнет. Высокого качества. Ну, он же знал нас.

- Что дальше с Вами было, после Гестапо?

- Гестапо. Я пришёл домой. И в какое-то время начали жечь остров. Но нас немцы уже знали, фамилии наши. И там с ними эти полицаи тоже. Жгли в основном полицаи наши. И нам сказали, что «поймаетесь – расстреляют, идите и уходите». И начали в одном месте палить остров. Но они ж два или три… два с половиной дня жгли! Мы собрались – и ушли со Стахорским. Перешли в Борисполь. Нет, в Бровары. Но когда мы пришли в Бровары, так нас там встретили не совсем хорошо. Нам же было в 1943-м году уже по восемнадцать, по девятнадцать. Лёша – старше меня: уже двадцать. Посчитали, что мы шпионы. Это – вторая линия заградительная. Но оно было правильно сделано. Что всех надо контролировать, всех надо проверять. Как узнаешь, шпион ты или предатель? Приезжали даже – и пистолет был к голове приставлен, если не скажешь, кто ты такой. А у нас же ничего нет. Никаких документов, ничего. Правда, там часа два, наверное, вот такими слезами мы плакали. Плакали, да. Кто ещё был с нами третий – не знаю, кто. Я и Алеша Стахорский – это мы. Капитан там был тогда с Наганом, по-моему. Не ТТ.

- Так, ты это скажешь! Ты такой, ты сякой, ты предатель, ты пришёл – расскажи, мы тебя простим!

Ну, знаете, как это было…

- А там уже наши были?

- Да, это ж наши войска. Это наши меня уже так, нас двоих. Вторая линия заградительная.

- Как же Вы через линию фронта прошли?

- А как. Перешли линию фронта туда. Прямо перешли. Дело в том, что это же только называется «линия фронта». Здесь – солдаты стоят, а пройдёшь двести метров – никого нету. Можешь свободно проходить. Понимаете? Это понятие такое. Вот здесь есть войска, а здесь нет. Вся суть была в разведке, чтобы показать, где этот есть пробел, чтоб прорваться там.

Ну, мы прошли ночью через минное поле… я помню. Немцы, когда уходили, заминировали. Но что у них получилось? Что они к минам ставили такие флажки или палочки. И они ушли – а это всё осталось: мы, когда проходили – видели это всё дело. Они ушли и бросили свои метки. Не закончили. Им надо было флажки убрать, чтобы был секрет, где мина. Так там же у нас всё равно взорвался один транспорт… и лошади взорвались. Везли вошебойку, как я помню всегда. Последние все прошли войска – а они туда, и – бабах! Карета – взорвалась. А мы – прошли.

А когда попали туда – там же охрана. Ты ж должен был предъявить документы. За линией шёл ещё полевой военкомат, но мы не попали в него. Он уже мобилизовывал всех в армию. Ну, и нас всё-таки выпустили, извинились… и мы ушли. И после этого Алексей ушёл один, а я ушёл в Требухово. И там мы спали: окоп вырывали, такую нору… всё это в ноябре и в октябре, а по-моему, ещё даже и в сентябре было… мокрые ложились, спали. И я заболел воспалением лёгких. Это было в Требухове. Температура – сорок, наверное, если не больше. Меня положили там в доме. Такой был кирпичный. А там двое или трое детей. И – она, такая молодая. Потом уже на второй день она начала возмущаться:

- Для чего это мне нужно?! Я буду за ними ухаживать?!

А я ей говорю:

- А где Ваш муж?

- Я не знаю где, вот ушёл куда-то…

- Да он же полицай: удрал, убежал. Так что, если вы не будете нам оказывать помощь, мы вас выселим вообще и заберём дом!

И после этого всё прекратилось, я просто лежал. Тут же на второй день генерал зашёл какой-то. Есть такая пословица: свет не без добрых людей. Он подошёл, за руку меня взял, я ему сказал, кто я такой…

- Пускай лежит. Что ты его, куда ты? Он же с винтовкой упадёт.

Ну, так я и остался. А потом уже пришёл в Киев. Это в 1943-м году. Как раз день освобождения Киева. Вот так, как стоишь – всё, ничего ж нет, всё сгорело. Маму увидел раньше ещё, издалека. Пришёл – а она сидит. Дом сгорел. Только один пепел – и она на нём. И немцы её не тронули.

Они ж там, знаете, расстреляли у нас мальчика? Девятилетнего Толю Перепечу расстреляли немцы. Он оказал им какое-то сопротивление – и его убили. И Витю. В Витю, правда, неприцельно выстрелили, видно. Ну, ему задело немножко руку, что-то такое. Он в кустарник там спрятался в какой-то – и остался жив, а Толю с бабушкой – убили. Мы, когда заняли остров, освободили – через некоторое время собрались, достали железо, достали крест, с церкви взятый, принесли – и их похоронили. И вот там нам одни похороны только и оставались…

А немцы, когда мама на пепле сидела – она, видно, по-немецки с ними поговорила. Они видят – она на костылях: что её брать или убивать? Наверное. А кого-то грузили на понтон – и вывозили в Киев. И в Киеве лозунг был: спасайся, кто как может. Выгрузили – кто в машину, кто мимо машины, и увозили за границу. В Германию увозили, всех везли. Ну, пять тысяч!

Вот, про Германию. Раз я шёл на Крещатике. Ну, не помню, какое это число. Но это было уже тепловато так. И откуда ни возьмись – два немца. Ну, Вы знаете, что солдат у нас же до войны брили, а офицеры были с волосами. А я после строевой там, после детского пароходства – старался себя держать, как моряк. И вот эти немцы приметили меня, что я военный. А потом, когда они глянули – а у меня здесь рубашка и тельняшка! Я форму не носил, потому что за форму сразу бы пристрелили, а тельняшку – носил. Два раза я с ней попался (а потом уже – не надевал). И они меня забрали, отвезли на Керосиновую. На Керосиновой – там лагерь военнопленных был.

Я там дня три или четыре провёл, если не больше. Не помню. Через день машина выезжала, полуторка наша. На неё грузили трупы, вывозили их. Потому что всё было во дворе, а все раненые и ночью холодно уже. Болели люди. Ну, и не выдерживали. А потом в какой-то день пришёл туда эшелон, вагоны пригнали немцы – и построили всех этих военнопленных. Ну, те, которые больные были – их, конечно, пристреливали, в основном. По набережной когда гнали их тоже – говорят, они между собой помогали друг другу. Как только кто не мог идти – немцы вытаскивали собаками и стреляли. Помню, по-моему, одиннадцать человек на набережной расстреляли этих военнопленных. И когда меня начали спрашивать, кто да что – я сказал: «Я не военный». Вот так и было: собрали, построили нас – и грузили… и там один бывший наш стоял, записывал: Иванов – кто ты? Слесарь, там, токарь, кем работал и служил и всё такое, да. Составлял список. И когда дошёл до меня – я говорю:

- Я не военный, я цивильный, вот же у меня паспорт!

И там стоял офицер ещё дальше. Предатель ему что-то крикнул. Что они говорили – я ж не знаю. Потому что мы немецкий язык не хотели учить в школе. Он взял, позвал этого офицера – немца. Этот немец постоял, а потом пошёл позвонил ещё кому-то. И два переводчика были. Один немецкий, а один наш. Как я его там! Говорю:

- Предатель ты!

- Чего я предатель? Ну, подработать же надо. Жить надо, хлеба надо…

А я всё равно говорю:

- Ты предатель, вот!

И он меня когда увидел – пошёл ещё куда-то. Четыре офицера немца пришло. Что-то дали команду – вижу, идёт ещё четыре немца! Только идут не с автоматами, а с винтовками. Ну, я не знаю, им на меня показали – и забрали… там скамейка была. Посадили на скамейку – и что-то сказали. И они, так вижу, сели все: тот там, тот там. Вчетвером сели, чтобы я не ушёл. Я сижу. Те немцы, офицеры, забрали у меня паспорт, пошли куда-то, не знаю куда. Я говорю переводчику:

- Я не был в Киеве!

Ну, рассказываю, что вот только недавно, как приехал, вот пришёл. Потом они возвращаются, и этот предатель переводит:

- Ты – дурак. Для чего ты нам паспорт показал?

- Ну а что ж я должен был – сказать, что я военный? Чтобы меня погрузили в эшелон и увезли в Германию?

Знаете, что они сказали, эти?!

- Тебя – расстрелять, ты – шпион. Тебя заслали сюда в эту самую компанию, чтобы ты вместе с этими солдатами проник туда к нам!

Потом немец через переводчика спрашивал меня некоторые технические всякие данные. Там что-то за радио или что-то ещё, или прочие какие-то. Проверяли меня: способный ли я умственно. Потом – всё:

- Тебя расстреляют.

Так и сказали.

- Вот видишь – четыре немца охраняют тебя? Найди мне здесь ещё такого «военнопленного», когда вон их один немец с собакой сто человек охраняет!

Ну, я сидел-сидел, а потом проходит какое-то время… часа два или три, наверное – и идут два немца уже с автоматами. Подошли. Что они тем четверым сказали? Мне:

- Давай, ком сюда!

Ну, что, мол, они забирают меня. И забрали. Идём. Я вижу, что у одного немца в руке паспорт мой. И вот они довели меня до дверей, где выходить из лагеря. Тот, спереди который немец – открыл дверь, а этот сзади меня кааак ударил ногой! Сапогом в задницу! Так, что я упал через эти двери, через эти ворота – и на улицу сюда. Тот бросил вслед паспорт – и на этом всё и окончилось.

Видно, они сначала посчитали, что я шпион. Четыре офицера было немецких! И переводчика – два. И охрана – четыре солдата, и потом ещё два. И все вокруг меня там. Есть такая пословица про везение… а, я уже говорил, да.

И ранен я два раза был. Раз – в руку вот, в пальцы. И – в ногу. Оттуда – у меня уже здесь в хирургии нашей на Госпитальной осколок вынимали. Хранил тоже. И где-то он делся, осколок этот…

- Что с Вами было, когда пришли наши?

- Наши пришли войска – теперь рассказываю. Брат же был уже лейтенантом у нас… и там Питошин – это командир ихний, полковник. Понтоны. Я говорю:

- Знаешь что, Вова, так скажи Питошину: пускай меня заберут в эту понтонную часть!

- Нет, - говорит, - не возьмут тебя. Я не дам согласия.

И вот помню, потом – оказывается, СМЕРШ, по-моему... Да. Там у них лейтенант был. Володя, как я его помню. Он пришёл ко мне – и говорит:

- Женя, тебя не возьмёт никто. Если Вова тебя возьмёт – он послезавтра погибнет. Почему? Солдаты ж – не думай, что солдаты дураки у нас. У нас, если надо идти на разведку… или вот сейчас будем строить ещё мост через Днепр... тут же они этот строили одиннадцать дней! Вода ж холодная. А надо лезть в неё. Надо идти туда. А он тебя – что, думаешь, в роту пошлёт? Он тебя будет беречь. И это сразу заметят. И где-то может ещё твой брат сам пострадать в этом деле… люди скажут:

- Что ж ты своего брата не хочешь посылать? Посылай – его!

И – меня не взяли. И отца раньше тоже не взяли. Ещё в 1941-м году он мог в эту часть пойти, потому что понтоны – знает, море – знает, управление, всё это. Так я тогда как-то сам за себя даже успокоился…

| Интервью: | А. Драбкин |

| Лит. обработка: | А. Рыков |