Анна Униат, 30-е гг. |

Родилась 21 июля 1918 года в селе Ивангород Бахмачского уезда Черниговской губернии. До войны окончила ФЗУ, работала на электростанции, в 1939 году поступила в Политехнический институт в Ленинграде, который окончила уже после войны в 1948 году. С 4 ноября 1941 года по 30 января 1942 года работала по вольному найму в 60-м эвакогоспитале Ленинградского фронта в должности электромонтера (город Ленинград). Уволена по собственному желанию в связи с эвакуацией из Ленинграда. Жила в Краснодаре, работала в химико-технологическом институте. 17 января 1944 угнана на принудительные работы в Германию, находилась в концлагере под Дрезденом, освобождена 23 апреля 1945 г. Была награждена медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» После окончания института работала начальником электрохозяйства на строительстве Верхне-Свирской ГЭС (1948-51 гг.), начальником отдела оборудования на строительстве Нарвской ГЭС и Прибалтийской ГРЭС, начальником ОКС на Кольской атомной электростанции, затем — снова в Нарве (работала на заводе «КВО и Т», в горбольнице)

Анна Михайловна, расскажите сначала о вашей семье. Кто были родители, где и когда вы родились?

Я 1918 года рождения. Сейчас мне 93 года. Ну что сказать? Мы жили на Украине, в Черниговской области такой. Отец и мать у меня были преподавателями в младших классах школы. Оба они работали вместе в одной школе. Отца перевели в школу, где работала моя мать, с центральной школы. И так они работали в одном предпоселке на Украине. Но мать моя была репрессирована где-то примерно в 1929-1930 годах. Осуждена она была на пять лет по той простой причине, что она, так сказать, в своей жизни никогда не терпела хамства. На нее был донос. Когда делали обыск, у нее дома нашли фотографию ее родного брата в царской форме. За это ее и осудили. Семья, в которой она росла, состояла из двух братьев и трех сестер. Самый старший брат ее был на 10 лет ее моложе. Он женился в Омске. Она тоже жила в Омске и закончила там гимназию. Так вот, этот брат и был в царской форме: после гимназии он служил в каком-то полку в Петербурге, в общем, он обслуживал царскую семью. Ходил он, конечно, в военной форме. И его фотографию нашли у матери. У нее хватило ума не сказать, что это ее родной брат. Сказала: «Ну что? Ну знакомый! Ну в форме. Ну и что?» Ей сказали: «Ах так? Вы знались с офицерами, вы знакомы с белогвардейцами? Вот вам пять лет!» И ее репрессировали. Отправили ее в Печорские лагеря. Там она отсидела пять лет, в 1935 году ее выпустили.

Мама ваша о своем пребывании в лагере рассказывала?

Мама о лагере ничего не рассказывала. Она не хотела рассказывать. Кстати, на родине мама отработала до пенсии. Там, значит, она выработала пенсию. В то время учителю нужно было иметь 25 лет стажа, и она прожила и проработала там до тех пор, пока не отработала своих 25 лет. Потом приехала к отцу. Отец все время жил на Украине, в городе Борзне. Отца, конечно, после того, как мать арестовали, с центральной школы вытурили и направили работать в школу на окраину, что в местечке Конышевка расположена. Там же у него был дом, где жили его мать и три сестры. Сестры его не имели образования, только 4 класса школы закончили. А мать его занималась тем до Империалистической войны, что снимала сады. Ведь в то время в городе у каждого мещанина имелся кроме дома свой личный сад, который он старался оборудовать разными там фруктовыми деревьями. Оборудовать такой сад старались, как правило, так, чтобы было очень красиво. Вот она и снимала эти сады в начале цветения, а потом их продавала. Потом научилась выбирать и хранить сорта. Потом у них в семье появился приусадебный участок, появился свой огород. Там были прос, тыква, кабачки. Все эти продукты не могли храниться, поэтому немцы все это не брали. Это их и спасало: питались семечками от тыквы и кабачков. А так сеять ничего не сеяли. Вот мама потом так с отцом моим и жила, как из лагеря освободилась.

Кстати, хорошим человеком был мамин отец, Влас Иванович. Его и после войны очень хорошо помнили. Он, как говорят, был врачом от Бога. В восемьсот каком-то году его взяли на какую-то войну. Там он попал в роту к одному фельдшеру. Работа фельдшера ему понравилась. И потом, когда он вернулся с армии, сам стал этим делом у себя заниматься. Никакого института он не кончал! Он сам учился, где-то кому-то что-то сдавал, потом сам стал людей лечить. Если кто-то в деревне чем-то заболевал — он того человека лечил. А лечил он такие болезни, как краснуха, кидзема, проказа, еще какие-то болезни, которых я не знаю, названий их не знаю, составлял рецепты, выдавал мази. И его люди хорошо помнили. Даже рассказывали мне как-то один известный случай. Один солдат, который родом был с Базны, лечился в каком-то госпитале. Ему хотели отнять ногу. Говорили ему так: «У тебя начинается гангрена, надо ногу отнимать.» Тогда он так и сказал: «Нет, нет, нет, резать ногу я не дам. Раз начинается гангрена — везите меня к Влас Ивановичу.» Привезли его к моему дедушке, и тот того солдата вылечил. Говорили, что слава Влас Ивановича на 100 километров заходила. Везде только и говорили: «Если ты очень сильно заболел — так иди к Влас Ивановичу, он тебя вылечит.» И вот у него, у Власа Ивановича, было пятеро детей: брат Сергей, который служил в охране у царя, мама моя, ее Александра звали, и три ее сестры: Валентина, Катерина, Евгения. После того, как закончилась Империалистическая война, деду, поскольку у него была большая семья, выделили дом. И он там жил. Уже потом, когда в 1941 году началась Отечественная война, младшая самая мамина сестра забрала его к себе в Сураж, там он и умер. А жена его, моя бабушка, умерла раньше его. Мамина семья была очень дружная, несмотря на какие-либо невзгоды, все друг друг друга выручали, все помогали друг другу.

Что было после того, как ваша мама вернулась из мест не столь отдаленных?

Значит, в 1935 году моя мама вернулась на родину. А родина наша — это Украина. Если вы читали Гоголя, то эти места знаете, - есть такой город Нежин, расположен недалеко от Чернигова. И есть там местечко Базна такое. Вот туда мама вернулась. Раньше это был хороший уездный город, там было 18 церквей, имелось две гимназии. Но это было до тех пор, пока у нас не стали строить железные дороги. А как построили дороги, так город оказался между двумя этими железными дорогами. С одной стороны дорога шла 18 километров, а с другой стороны — 20 километров. И город остался, как говорят, брошен. Город, когда мама приехала, к тому времени уже захирел совсем. Тогда там уже ничего, кроме сельского хозяйства, и не было. Но все-таки школа семилетняя там была, вернее сказать, гимназия. Там работали учителя. Была там и селекционная станция такая.

Ну и вот, в 1935 году мать вернулась к себе на родину. Но ее нигде не берут на работу. Тогда она, недолго думая, всем им говорит: «Не хотите брать на работу — и не надо.» И какое-то время она не работала. А мама, я уже вам сказала, просидела в Печорских лагерях, в таком местечке Ухта. Если слышали такой город, то представляете, наверное. Ну и вот, представьте себе ситуацию. Раз мать у меня арестовали, то в школе ко мне стали плохо относиться. Но мамины братья и сестры, мои дяди и тети, были как-то очень дружны между собой. Они и посоветовали моему отцу: «Не оставляй детей на Украине у себя! Привози их к нам!» А нас в семье было трое: я, брат и сестра. А мамины братья и сестры жили и работали в Белоруссии. Есть такой город Добруж в Белоруссии, что расположен недалеко от Гомеля. Вот там они и жили. В это время в городе работала бумажная фабрика князя Паскевича. В то время это была знаменитая фабрика, до революции там делали бумагу для бумажных денег, бумагу для папы Римского. В общем, это была знаменитая фабрика, она была в высшей степени оснащена электрическими машинами, все было там сделано по первому слову техники. Вообще-то князь Паскевич был не дурак, он с умом построил свою фабрику. Там в то время было две паровые машины - «Орликон» и «Локон», были электропаровые турбины, были электромашины, все они обеспечивали работу фабрики электричеством. Кстати, этот завод заботился о своих рабочих, поэтому для них выделялись специальные такие большие дома. В общем, князь Паскевич выделял своим рабочим и мастерам земельные участки и дома. И вот, когда в 1930 году начался ужасный голод на Украине (а голод был не только на Украине, но и в Белоруссии и в Поволжье), когда все стремились переезжать в города, отец привез нас туда. Ведь в то время на этой самой бумажной фабрике работала родная сестра отца, которая была замужем за главным механиком фабрики, и работала вторая сестра отца (она была постарше), которая была замужем за главным электриком фабрики, кстати, героем труда.

В общем, так я и попала в город Добруж. В то время мне было уже 12 лет, и училась я в седьмом классе. А в то время город Добруж был забит сплошным потоком беженцев до отказа. Все стремились туда, на фабрику, где была хоть какая-то работа, потому что рабочие имели там свои специальные участки, в общем, стремились туда, где что-то хотя бы было. Положение было такое, что все время выселяли, переселяли, столпотворение было невероятное. И было там общежитие для иногородних. Я заканчивала семь классов, был уже апрель месяц, оставалось доучиться совсем немного. Но я прослушала очень мало предметов. И тут вдруг я узнала о том, что в городе Добруже в 1932 году организуется техникум. Этот техникум должен был готовить мастеров и электриков для этой самой бумажной фабрики. Потом этот техникум по каким-то соображениям преобразовали в ПТУ. Вот я закончила это ПТУ, получила шестой разряд семи разрядной сетки. Нас три человека окончило этот ПТУ. Это было уже в начале июня месяца 1934 года. Мне тогда уже было 16 лет. Паспорта своего тогда у меня еще не было. А потом через какое-то время сестра матери переехала в город Славаш, тоже в Белоруссию, и там устроилась на другую фабрику. Там и условия работы были лучше, и выделялся целый дом с участком. У нее родился сын, эта работа ее устраивала. Муж ее, электрик, уехал работать на фабрику в город Шклов. И я уехала с ней в Славаш. Там я поступила в школу ФЗУ (школа фабрично-заводского ученичества). Общежитие было, а раз было, то, значит, платили 18 рублей стипендию. Кормили нас каждый день. Кормили когда как, но, во всяком случае, суп был каждый день. Жили мы в общежитии вчетвером в комнате. Отцы троих моих соседок по комнате работали на фабриках. У меня сохранилась фотография с нашего выпуска. Я, кстати, пока училась в ФЗУ, три раза тонула. Ведь мы жили у реки. А река эта была, во-первых, глубоководная, а во-вторых, там были такие меловые горы. Ребята умели плавать, потому что они местные были, а я — нет. Но об этом, наверное, не стоит рассказывать. Ну и вот, закончила я это ФЗУ. А в 1935 году приезжает мама и говорит: «Давай, поедем со мной на родину, посмотришь, как там люди живут.» Ну и приехала туда, отработала там какое-то время. Потом пошла на электростанцию. Устроили меня дежурной на электростанции. И работала я там уже до 1936 года. Дежурила, значит, на электрощите.

Скажите, а что именно у вас был за завод?

|

Анна Униат стоит вторая слева. |

Этот завод занимался добычей радия из воды. Во-первых, в этих местах была нефть, во-вторых — радий в воде. Вот этим завод и занимался. Но в то время это был не город, а место, где в основном были лагеря и где добывали нефть и радий из воды. И в 1935 году, как сейчас помню, там был добыт первый грамм металлического радия. Ну а потом из этого создавали приборы, которые что-то там просвечивали. Сами догадываетесь, наверное, какие это были приборы. Они просвечивали легкие и прочее-прочее. В 1936 году вернулась на родину. ФЗУ у меня было закончено, но это образование считалось как 7 классов школы. Надо было учиться дальше! Я поехала тогда к маминой сестре в Сураж, закончила там десятилетку. Училась я без троек. А в 1938 году поступила в Политехнический институт в Ленинград. Поступила я в этот институт с первого захода. И вот до самой войны проучилась три года в этом институте. Но так как я имела уже разряд электромонтера, то мне после трех лет учебы в институте была положена ознакомительная практика на заводе по специальности. Но она мне, как говорят, уже не нужна была. У меня уже был шестой разряд. И я просто пошла работать на завод, работать с электроаппаратами, чтобы просто заработать денег на лето и куда-нибудь уехать в путешествие. На Кавказ, например, или куда-нибудь еще. Работала я по монтажу цеха. И вдруг в 1941 году началась война. И планы попутешествовать, конечно, из-за этого были отменены.

Анна Михайловна, помните ли вы голод на Украине в начале 30-х годов?

Конечно, помню. Я тогда как раз училась в ФЗУ. И в это время в Поволжье, в Белоруссии и на Украине начался страшный голод. Но мы же все-таки тогда были молодыми, нам было по 12-13 лет. Что мы делали во время этого голода? В летнее время плавали на лодках по реке Импучь. Река эта в то время была не судоходная, а лесосплавная. Пароходы в то время не ходили. Вот мы по этой реке и сплавляли лес. А там на островах росла черемша. И мы, как только весна начиналась, добывали ее. Когда сплавляли лес, нам давали каждый день какой-то суп. Этот суп был с крупой и с капустой, добавляли в него неважно что — лишь бы только плавало. На обратном пути мы привозили целую лодку черемши, продавали ее на рынке, и на эти деньги могли себе купить буханку хлеба. Я уже не помню сейчас, сколько эта буханка хлеба тогда стоила. В общем, не помню я, какими были тогда цены на хлеб. Но я все время, кстати, на Украину к маме отправляла пайки. Каждый месяц их отправляла! И меня это устраивало. На Украине же был страшный в то время голод. Помню, ели такую траву, как лебеда. Знаете, как выглядит лебеда? Она похожа вот на этот цветок (показывает), который здесь у меня в комнате стоит, но листья у него как бы сплошь покрыты таким как бы снежком. Она была толстая и на вкус безвкусная. Так ее можно было есть. Из нее, помню, у нас во время голода суп варили, салат делали. Она еще очень рано вставала. Так мы и спасались во время голода.

Какие до войны у вас были увлечения?

Я отродясь занималась спортом. Я могу даже вам показать одно такое интересное удостоверение. Это была такая организация ОСОАВИАХИМ, которая готовила людей к спорту, к военной службе. Полувоенная организация это такая была. Мы сдавали нормы для значков «Готов к труду и обороне», «Ворошиловский стрелок», «Сантехническое образование». Для меня это все было новое, и мне это нравилось. Вот, занималась я спортом и получала такие вот значки.

Кстати, а с чего началось это ваше увлечение спортом?

А получилось это так. До того времени, пока маму не арестовали и я училась, то есть, до 1929 года (а родилась я в 1918 году), мы жили в доме для учителей. В первой половине этого дома жили одна одинокая женщина, две комнаты занимали отец с матерью, и мы, двое их детей, тоже там жили. А был еще вторая половина дома: у дома все-таки с двух сторон были входы. С той стороны дома было тоже три комнаты и кухня. Так вот, в этой второй половине дома жил преподаватель, у которого было шесть душ детей, и все — мальчики. Вот и получилась, что в доме я была одна девочка, а все остальные мальчики: мой брат и шесть детей этого преподавателя. Вот я и жила, как и все мальчишки. Ну как мне можно было от них отставать? Я от них не отставала. Дружили мы все время. Между прочим, я ни тогда, ни после не боялась абсолютно ничего. Вот отродясь ничего не боялась! Ведь я все свое время в детстве проводила в компании мальчишек. А мальчишки что делали? Играли в футбол, дрались, лазили по деревьям, ну куда-то там ходили, воровали лодки. Ну и как все мальчишки, я также хулиганила. Нельзя же было отставать, если ты находишься в компании. Нужно делать было так, чтобы с тобой считались так же, как и со всеми. Поэтому так и проводили мы наше время. Помню, ходили мы ночью на кладбище. Было такое испытание: кто выдержит целый день на кладбище. Я это все выдерживала. Страха, между прочим, повторюсь, я никогда не испытывала, никогда. Никогда ничего не боялась, ни в детстве, ни потом, в более зрелые годы.

Между прочим, один раз со мной был один несчастный случай. Получилось это так. Однажды играли мы: запускали тогда какие-то стрелы. В общем, стрела полетела. Я начала смотреть за тем, куда же она полетела. И это стрела вдруг мне попала в правый глаз. В этом правом глазу у меня был пробит зрачок. И с тех самых пор правым глазом я уже больше не вижу. Вернее, вижу, но так плохо, как если бы вам на глаза марлю надеть. Пробит был зрачок! Это у меня было всего в девять лет. Но, слава Богу, я попала не к таким плохим врачам, которых встречаю сегодня в Нарве. Но не буду выражаться плохо о них. В общем, попала я со своим искалеченным глазом к врачу от Бога. Он примерно неделю или дней, наверное, около десяти, меня выхаживал. Не знаю так до сих пор, какими именно лекарствами он меня там пичкал. Но он делал все, чтобы температура была не больше 39, - это чтобы не вынимать глаз. Хотели у меня его вынимать, а он сказал на это: «Девчонка без глаза! Куда она годится? Что это с ней после этого будет?» И так десять дней меня выхаживал. И вдруг температура начала у меня падать. Тогда он перекрестился и сказал: «Слава Богу, сумел спасти девочке глаз.» У этого врача, кроме того, была еще своя частная клиника. Ведь это было время НЭПа, примерно 1925-1927 годы, когда все это разрешалось. И я целый месяц после этого ездила к нему в клинику. Там мне делали укол в глазное яблоко. Во всяком случае, глаз мне спасли. Да и второй глаз стал у меня видеть нормально. А они, эти оба глаза, между прочим, между собой как-то связаны. В общем, все у меня было нормально после этого.

Но, между прочим, несмотря на то, что перестала видеть одним глазом, я «ворошиловским стрелком» выбивала с десяти возможных в восьмерке-девятке восемь штук. Кроме того, сдавали номы для значка «Готов к санитарной обороне». Тогда ведь я работала на фабрике дежурным электриком по сменам, и в течение целого года, когда было свободное время, работала в хирургическом отделении больницы сначала помощником медсестры, а потом, когда некоторые вещи научилась делать сама, была медсестрой. Вот так я и осваивала санитарную оборону. Вот такие были дела!

|

Удостоверение от ОСОАВИАХИМА. 1935 г. |

Ну и еще по линии ОСОАВИАХИМа летала я на планерах таких. Это были маленькие самолетики такие. В таком самолете была кабина, был пропеллер, который заводился резиновым шлангом таким. Шланг этот был толщиной с руку. Вот, бывало, этот шланг закрепляешь, он растягивается, как резинка на рогатке, на 50 метров. Потом этот шланг отпускаешь, и самолетик взлетает. Самолетик летел на небольшом расстоянии. Дальше уже зависело от твоих мозгов, они уже работали... И тут было только одно: либо ты плюхался, либо ты летел дальше. Тогда ведь на планере, как и на нормальном самолете, можно было регулировать все это дело на крыльях и пролетать на этих же крыльях какое-то количество времени. Планеры, - это были, так сказать, первые наши птички, первые самолетики. Вот на них я и летала.

Но вас сначала учили летать?

Естественно, были инструкторы, которые нас обучали. Но инструктора были хорошие! Вот, между прочим, со мной было одно такое дело. У меня мама болела мигренью. А тогда считалось, что это наследственное заболевание и оно никак не вылечивается. И первое время в детстве я действительно этим очень сильно болела, у меня были головные боли. Это болезнь была самая настоящая дрянь! Помню, бывало, какой-то сильно пахнущий цветок понюхаешь, - и тебя как наркотиком убивает, ты теряешь сознание, а голова трещит во все стороны. Тогда ты ложишься и ни двигаться, ни чего-либо другого делать не можешь. Так было от любого запаха, не обязательно от определенного. Мама лечилась от своей мигрени и в санатории, но ничего ей не помогало, ничего не спасало. А мне помогли физические занятия: вот то, что я шланг на планере рукой растягивала. У нас было так: шесть человек шланг растягивали, а шесть в это время отдыхали, Так и летом, и зимой работали, все свое свободное время: с 6 часов утра до 9 часов утра таскали шланг. О еде особенно не беспокоились: считали, что если кусок хлеба и кусок колбасы есть, значит, все нормально. Так я проработала год. И после этого совсем забыла, что такое головные боли. Я, конечно, до этого не понимала, что это мне поможет. Потом до моих мозгов дошло: мигрень может спасти только физическая работа на воздухе, и ничего другое не поможет: никакие другие лекарства в этом деле не помогут. Ведь что такое мигрень? Это насыщение крови углекислородом. Выгнать этот углекислород из крови не может ничего другое, кроме того, если ты будешь все время дышать воздухом и работать на воздухе, работать много, вплоть до потери сознания. Тогда уже постепенно-постепенно кровь у тебя меняется. В общем, получилось у меня так, что получая удовольствие в физической работе, я спасла себя, избавилась от мигрени. И с тех пор я больше не знала, что такое головные боли. Никогда больше этого не знала!

А сколько раз вы летали на планере?

А у меня все в специальной книжке записано, их было 37, по-моему.

Как в первый раз полетели, помните?

Конечно, помню. В первую очередь, я помню это потому, что плюхнулась о землю носом и чуть голову себе не разбила. Разве сразу, с первого раза, полетишь как надо? Плюхнулась я тогда здорово! Но постепенно удавалось хорошо летать, правильно. И это все меня спасло от мигрени.

Несчастные случаи были?

Нет, не было. Ушибы бывали, но не смертельные, конечно. А ушибы были, значит, такие: кто колено себе разобьет, кто руку малость вывихнет, кто в морду ударится. Кто нас разобьет. А смертельных случаев у нас никогда не бывало. Это потому что если и падали, то всего на метр от земли. И из-за этого уже таких больших травм у нас не было.

Предчувствовали ли вы, так сказать, приближение войны в конце 30-х — начале 40-х годов?

А кто ее предчувствовал? Мы, молодежь, ее, конечно, не предчувствовали. Мы жили в такое время, что нам было весело, работа была интересная. Ленинград, кроме того, был большой, и прочее-прочее-прочее. Мы жили на Лесном проспекте. Там был такой студенческий городок, он имел шесть корпусов, шесть секций, каждая секция — по 50 метров, наверное. В нашем Политехническом институте, где я училась, было 8 тысяч студентов. Студенты все жили в общежитии. Мы жили там вчетвером в одной комнате: я, подружка, родители которой жили (говорит неразборчиво), еще одна подружка, родители которой жили в Витебске, и четвертая подружка была сама псковская, родители ее жили где-то в деревне под Псковом. Вот так мы вчетвером и жили, пока учились в институте. Одновременно до 1941 года я работала на заводе «Электроаппарат».

Потом я пережила блокаду Ленинграда. Транспорта не стало. Пришлось ходить пешком. Но мне, наоборот, совсем не страшно было ходить пешком с Лесного проспекта на Васильевский остров. Для этого надо было все время рано вставать. Иногда, бывало, подумаешь: ну хоть бы бомба упала бы на наше место, чтобы не надо было идти на работу. А потом в нашем студенческом городке образовался эвакогоспиталь. Его оборудовали как первую помощь Ленинградскому фронту. Туда привозили раненых солдат для оказания первой помощи. Ходить на работу мне было тяжело, и я устроилась работать в госпиталь электромехаником. Ведь я знала отлично всю электросистему студенческого городка, и поэтому обеспечивала госпиталь электрохозяйством полностью.

Сколько человек лечилось в вашем госпитале?

Это было в зависимости от поступавших к нам раненых. Там было когда как: когда много раненых поступало, а когда и немного их поступало.

Должность ваша какая была в госпитале? Какие были ваши непосредственные обязанности?

В госпитале я электриком была. Непосредственно я обеспечивала освещением все операционные палаты, в моем ведении было все электрохозяйство госпиталя.

Насколько я знаю, в Ленинграде где-то с поздней осени 1941 года уже не было электричества. Как вы его добывали для госпиталя?

А у нашего госпиталя имелись свои динамомашины. На триллерах приезжали со своим оборудованием. Размещалось все это в помещениях. Так и обеспечивали. А я обслуживала электрохозяйство нашего госпиталя, значит.

Из госпиталя кто-нибудь вам запомнился?

Никого я не запомнила. А мы как-то не называли друг друга по фамилиям. Помню только, что по номеру госпиталь был 60-м.

В госпитале умирали раненые?

Конечно, умирали.

Где располагался ваш госпиталь?

Наш госпиталь же располагался в студенческом городке, адрес такой: Лесной проспект, 65.

Сколько человек у вас работало в госпитале?

У нас немного работало: были доктор и свои медсестры.

В Ленинграде под бомбежки часто попадали?

Бомбили нас немцы. Первая бомбежка была, наверное, в июне 1941 года, сразу после начала войны. Я тогда работала на электроаппарате. Ну и конечно, когда немцы сбрасывали зажигали, мы дежурили наверху домов, бомбы горели, и эти горящие бомбы мы, как дежурные, скидывали. Ой, бомбежки, конечно, были. Каждый день немцы нас бомбили. А бывало, что и по три раза на день были бомбежки. Артиллерийские обстрелы тоже были. Бывало, идешь по улице, а там на доме на специальной табличке написано: по этой стороне улицы не проходить — обстреливается. Так что немцы обстреливали и бомбили нас. Но я когда ходила на работу, то уже не обращала на это внимания. Считала: если упадет — ладно, так попадет, если не попадет — хорошо, так не попадет. И тогда проходишь мимо. В убежище я почти никогда не ходила. Я считала так: если летит самолет и бомба с него упадет, так она, значит, если надо, и в бомбоубежище попадет, а не попадет, - значит, не попадет. Но я не ходила в убежища еще и потому, что мне надо было успеть на работу, там поработать, а потом еще и вернуться назад. А то че было мне сидеть в убежище? Что я бы там делала бы? Кто бы за меня тогда работал бы? Поэтому я в убежище почти никогда не ходила.

О блокадном голоде что можете рассказать?

Это действительно было. А я работала ведь еще. Нужно было все время рано вставать, чтобы пешком уходить на работу. Ведь на работу кроме как пешком добираться было абсолютно не на чем. Ужасное было время, холодное, голодное. Мне запомнился один такой случай. Мы жили вчетвером и ходили по очереди получать хлеб. На всех получали одинаковое количество хлеба. Но так как я работала, то мне больше хлеба полагалось, они не работали — и получали хлеба чуть поменьше. Ну а я работала, у меня были деньги. И кое-что мы покупали в магазине. Но что в то голодное время можно было купить в магазине? Можно было купить баночку силосной капусты, можно было купить столярный клей, можно было купить лавровый лист... Вот со столярного клея с лавровым листом и варили суп так называемый. А если удавалось в магазине купить капусты, то это считалось уже шикарно. И вот запомнился мне случай, значит, такой. Иду я за хлебом. Впереди меня идет человек, а сзади за ним — идет еще один человек. Первый человек падает. А раз в голодное время этот человек упал, то и не поднимается. Сзади к этому человеку подходит тот человек, который шел за ним, и смотрит: что , мол, у него есть? Смотрит на валенки, соображает, что у него они похуже, а у этого упавшего — получше. Он берет и снимает с него валенки, свои с себя снимает и на него надевает, и идет дальше. Потом видит у какого-то лежачего хорошие варежки, снимает их, на себя надевает и идет дальше. И так было постоянно. И что характерно: для жителей города это считалось как бы в порядке вещей. И на это никто уже не обращал внимания. Или, к примеру, запомнился мне еще один ужасный такой случай. Дело было уже в магазине. Я пошла туда за покупками. Там впереди меня стояла и покупала пожилая женщина. Но, может быть, мне так только казалось, что она пожилая, так как освещения не было, а она вся была в черном, а она, может быть, совсем и не пожилая была. В общем, в магазине она получала на себя паек. Паек она получала на два дня: на день полагалось 125 граммов хлеба, и она получала, значит, 250 граммов хлеба. Это был такой небольшой кусочек хлеба. И только ей этот кусочек взвесили, как через плечо к ней высунулась чья-то рука, цапнула этот хлеб и затолкала себе в рот. Я повернулась и увидела: стоит молодой человек. Глаза у него были сумасшедшие. Он старался, как мог, этот хлеб проглотить. Его глаза на всю жизнь мне запомнились. Он уже не понимал, что он делает. От голода он потерял всякий облик человеческий. Он мог, мне кажется, сделать в магазине что угодно, мог тут же эту пожилую женщину, если бы она возражала против хлеба, задушить. И она только заплакала и ушла из магазина. Вот этот случай запомнился мне на всю жизнь. А так по сравнению с этим эпизодом в Ленинграде все было более-менее нормально. Ну что еще можно сказать? Никакого транспорта в городе не было. Но к Неве, помню, спуски были, прорубали воду, и таскали воду кто откуда мог. Но это если кто поближе к Неве жил. А для тех, кто жил на Лесном проспекте, водой был только снег.

Как часто люди умирали в Ленинграде?

Умирало людей много у нас. Помню, бывало, пока идешь каких-то сотни метров, так за это время прямо по дороге три-четыре человека умирало. Возвращаешься обратно: еще человека один-два умирает. Очень много людей умирало!

Как хоронили умерших блокадников?

Когда хоронили, а когда и не хоронили. Часто люди замерзали и оставались прямо замерзшими на дороге, так и умирали они. Они так и оставались лежать на дороге, и никто их никуда не вывозил. Кстати, когда в Ленинграде пошли морозы, было очень много снега. Морозы, надо сказать, были очень большие. И если человек падал, то он моментально замерзал. Потом его запорашивало снегом и уже прямо по нему люди ходили. Ходили так, как будто его и не было. В то время в Ленинграде было такое ужасное пренебрежение к жизни, что об этом и сказать нельзя. Это надо было видеть, это надо было пережить. Ни один фильм не сможет это объяснить. Ведь человек считал, что пройтись по замерзшему человеку, это все равно как выпить чашечку чая. Если он снимал сапоги с другого человека, он крестился и был рад, считал: значит, раз есть сапоги, это хорошо. Разве нормальный человек в наше сегодняшнее время будет радоваться такому? А в то время он радовался, считал, что, слава Богу, ему посчастливилось достать обувь. Представляете, какие мысли были в то время у человека? Ему было начхать, мертвый ты или живой. Он считал, что если можно воспользоваться твоим имуществом, то это хорошо. Конечно, были в Ленинграде в то время более зажиточные бандиты, которые грабили квартиры, набивали себе карманы различными драгоценностями и золотом. Я, конечно, не видела этого, но слышала об этом.

Чем в основном питались в блокадном Ленинграде?

Ну, во-первых, когда я работала на «Электроаппарате», мне как его работнику платили зарплату. А у монтажников, ну таких, как я, была всегда хорошая зарплата. Я очень много работала, хорошо зарабатывала и могла что-нибудь на рынке купить. Покупали, помню, силосную колбасу. Иногда, бывало, где-нибудь кто-то исподтишка продавал свой кусочек хлеба. Покупали также столярный хлеб, из которого со специями и с лавровым листом варили суп. Вот этим, собственно, и питались. Потом, когда в городе стали курсировать поезда и мы с подругой уехали из Ленинграда, то нас отправили в санаторий в Ростов и там нас целый месяц откармливали. Так как денег у меня было полно, то мы, кроме того, что кормились в санатории, то ходили летом еще на рынок и покупали там мясо, покупали лук и потом лежа ели там у себя. Голод уже прошел. Но у нас было такое состояние, что в горло пища не лезла, а глаза все еще хотели есть. А мы, помню, в Краснодаре пошли на сбор урожая. Там виноград нужно было собирать. Так мы там за день съедали по вот такой (показывает) корзине винограда. А виноград ранний был. Это было до тех пор, пока немцы там не появились. А появились они там 26-го августа 1943 года.

Как вы выбыли из блокадного Ленинграда?

А когда образовался свободный вывоз из Ленинграда, но не машинами, а уже поезда из города начали ходить, то наш госпиталь начал эвакуироваться. Мне начальник госпиталя и говорит: «Поедем с нами!» Я говорю: «Нет, я еще останусь в Ленинграде, мало ли чего.» Но недолго пришлось остаться, так как у меня была подружка одна. Она всего-навсего десятиклассница была. А я еще до войны ФЗУ окончила, три года работала электромонтером, и я, естественно, физически здоровее ее была. А она слаба была. И вот оттуда, с Ленинграда, я с этой подружкой в 1942 году уехала в Краснодар. Это была после того, как только открылась дорога. Но подруга моя была в таком состоянии, что мне ее буквально на саночках пришлось вывозить. Когда мы ехали в поезде, помню, один муж и жена втихомолку от всех нас ели шоколад. А нам на станциях, когда мы останавливались, давали только кружку кипятка и небольшой кусочек сахару. Потом, когда мы приехали к Тихвину, это уже где-то на границе с Ленинградом, то нам сразу выдали по вот такой вот буханке белого хлеба (показывает руками). Моя подружка лежала чуть живая. Как увидела она этот хлеб, так и хватила его руками. Я еле отняла его у нее. Помню, сказала ей: «Ты что, одурела? Если ты его съешь, у тебя тут сразу же будет заворот кишок, и ты тут же умрешь.» Она мне говорит: «Ты фашист, ты такая-сякая». А мне приходилось, чтобы ее спасти, через какое-то время этот хлеб ей по кусочкам выдавать. Ведь я все это знала, потому что пережила в своей жизни четыре голода. На тот момент я пережила три голода: в 1918 году на Украине, голод в 30-х годах, который был на Украине, в Белоруссии и в Поволжье, голод в блокадном Ленинграде, и еще потом я пережила голод уже после войны, это был тоже очень страшный голод. Потом приехали мы в Краснодар. Так получилось, что в Краснодаре я начала работать в химико-технологическом институте. Я ведь до этого же отучилась три года в Политехническом институте в Ленинграде. Вот я и работала в химико-технологическом институте. А у моей подруги родители были немцы, которые еще при Петре первом переселились в Россию, жили здесь, ну и так далее. Отца ее когда-то, не то в 1926-м, не то — в 1927-м году арестовали, и он там где-то погиб. А у нее оставались дедушка и бабушка по матери, и она к ним, значит, приехала. Так что этот дедушка был, как говорили тогда, петровский немец. Но немцы, между прочим, к нему очень хорошо относились, считали, что он правильный, говорили ему: «Мы дадим тебе большой надел и что ты будешь там работать...» Но дед был умный, все понимал, и немцам он только поддакивал: ладно-ладно, хорошо-хорошо, гут-гут...

Кстати, Анна Михайловна, а какая в целом была обстановка в Краснодаре в 1942-1943 годах?

В Краснодаре было хорошо. Было достаточно и хлеба, и всего, что нужно. Мне там вот еще что запомнилось. У морей подружки была одна подружка. Она жила в одном из таких домов, которые выходили галереями. Наверное, видали когда-нибудь? Так вот, там у нее жил очень хитрый кот. Как бы хозяйка ни прятала мясо, как бы ни варила что-то там ему, коту все равно удавалось открывать крышку, вытаскивать мясо и уносить. Очень хитрым был этот кот! Например, он часто приходил в мясную лавку. Там ему давали одно-другое-третье. Он это не ел и даже не нюхал. Ну, там в магазине решили, что этот рыжий кот молодец, что он ничего не возьмет, и его свободно пропускали в магазин. И даже не обращали внимания на него, когда он по лавке ходил. И что, думаете, он сделал? Он все ходил-ходил, просидел сколько-то времени в магазине, потом выбрал то, что ему понравилось, одну секунду цап — и его нет, украл. Одним словом, очень был хитрый кот. У нас, помню, на рынке лотошники продавали пирожки с мясом. Так вот, кот знал, где и когда проходят лотошники с мясом, и караулил их на дереве. Он сидел на самом верху и его было, конечно, не видно. И было так, значит. Вот лотошник проходит мимо этого самого дерева. В одну секунду кот спускается, цап лотошника, хватает пирожки и бежит, - все добро пропадает. Такой был бандит. Она в другой раз рассказывала: «Все тащит, если не мясо тащит, то тащит колбасу.» Но когда воровал колбасу, то хватал кусок такой величины, какой бы мог унести. Он не хватал больше: иначе бы его поймали. Бывало, притащит он колбасу, как подружка наша у него ее заберет, а ему скажет: «Хватит! Иди на охоту обратно, ты найдешь себе еще.» Это было до тех пор, пока немцы не пришли в Краснодар. Такие шутки были.

Потом было вот что. Немцы подходили тогда к Краснодару. Наш институт собирались уже эвакуировать. Собирались, а на следующее утро немцы уже взяли Краснодар. Штаб фронта был на расстоянии где-то 120 километров от Краснодара. Не фронт, а именно штаб. Но немцы каким-то образом Краснодар обошли и взяли. Во всяком случае, и я это точно помню, 14-го августа 1942 года немцы взяли Краснодар. Там они обосновались, но пробыли в городе не так уж и долго: всего каких-то восемь месяцев. Но она, моя подруга, как говорят, немка была. А про меня почему-то тогда решили, что я еврейка. А во-вторых, попадала под подозрение, потому что была из Ленинграда. Меня вызвали в комендатуру, предложили обрисовать положение, сказали, что Ленинград погибает, ну и сказали на прощание: идите домой, подумайте. Я пришла домой к подруге, рассказала обо всем. Дедушка ее и говорит мне: «Не слушай ты никого. Ноги в руки и мотай ты с Краснодара, иначе ты попадешь в Германию.» Так что он меня предупредил. Что потом с ним было — я не знаю. Я именно так и сделала, как он мне подсказал. Но как было идти по занятой немцами территории? Но я пошла от Краснодара, удирала, значит, с Краснодара по дороге в Запорожье. А я хотела попасть к себе домой на Украину.

Как немцы вели себя после того, как захватили Краснодар?

Первое время спокойно вели они себя. Никого никуда не гнали, никого ничего не забирали. Я говорю, что меня в самом начале просто вызвали в комендатуру. Тогда пришел ко мне оттуда посыльный и просто сказал: «Ты должна явиться завтра в комендатуру в такой-то отдел.» Вот и все, вели себя нормально, без всяких яких. Как потом с этим было — я не знаю, поскольку через месяц я ушла из Краснодара.

Но в Запорожье я попала в облаву. Совершенно случайно попала. Там на рынке немцы сделали облаву, всех окружили, ну и начали проверять: кто местный, а кто — не местный. Если кто-то что-нибудь продавал, забирали его и то, что он продавал. А тех, кто были не местные, фить — и сразу отправляли на принудительные работы в Германию, грузили в эшелоны и отвозили туда. Паспорт у меня на руках был ленинградский, меня и задержали. Это было уже в конце 1943 года. После этого отправили меня в Германию. И проработала я там до самого конца, пока не победили и не освободили Германию. Так что я с двух сторон была враг: и потому что мама у меня была арестована и репрессирована как «враг народа», и потому что в Германии была, и тоже была как враг. Так что такой вот я человек была!

Интересно вот что еще. Я находилась в концлагере под Дрезденом. Но так получилось, что когда нас везли в Германию, то к нам каким-то образом сумела попасть беременная женщина. Пока всех нас везли, она родила мальчишку. И тут же, как только родила, умерла после этого. Через какое-то время, потому что была уже не в состоянии выжить. Кое-как, кто как, кто на чем, но добрались мы до места. Разгрузили нас. А рядом с этой умиравшей женщиной лежал один мужчина. И когда нас довезли до лагеря, он сказал: «Спасайте этого мальчишку!» Ну я его и взяла с собой. Потом нас в лагере разместили. И так получилось, что с этим парнем мы старались все время рядом быть. Он был с города Мариуполя. После бомбежки его там заарестовали, кстати, тоже где-то на рынке, когда облавы делали. Ну меня тоже взяли на рынке, только в Запорожье, из-за того, что я была с ленинградским паспортом. Сказали: раз с ленинградским паспортом, значит, топай в Германию, там будешь работать. И вот с этим мальчишкой мы жили рядом. От него у меня родилась дочь. Это было в Германии уже, она родилась 1-го мая 1945 года.

Как назывался лагерь, в который вы попали?

Ну место, где наш лагерь находился, называлось Нойгенбуке. Он находился под Дрезденом. Это был небольшой лагерь. В основном там находилось бензиновое хозяйство, и заключенные обслуживали его: ремонтировали машины, электрические приборы, электрическое оборудование, ну и машины также.

Как обращались немцы с вами в лагере?

А их там, можно сказать, вообще не было. Был охранник, который выводил нас на работы, была казарма, в которой мы жили, вот и все. Но охранники сменялись, между прочим, не один человек работал. А мальчишку моего все прятали от них. Однажды он чуть не погиб от руки этого охранника. А дело так было, значит. Так получилось, что это было время перерыва на обед. Охранник хотел бросить ребенка в печь. Но так получилось, что его куда-то позвали. Там тогда заварушка такая получилась: нарочно закричали мы, чтобы его отвлечь, а сами тем временем ребенка спрятали. И с тех пор больше никто из этих охранников этого ребенка не видел. А тогда этот охранник хотел сжечь его. Я схватила его руками и не давала сжечь. А лагерь у нас тогда отапливался железными печками. Так я руку обожгла, хотя ничего страшного. Рука у меня потом зажила от ожогов, а следы, вот видите (показывает), остались.

А охранников сколько было?

Не знаю, они все время менялись.

А как охранники в целом обращались с вами, как к заключенными?

Вы знаете, это уже был все-таки 1944-й год, - а это было совсем уже немножко не то , что было в 1941 году, когда к нашим пленным они плохо относились. Но наказания были, конечно. Но как нас наказывали? Например, поднимали нас среди ночи, выстраивали, ну и заставляли стоять возле лагеря два-три часа. Потом шли спать, а еще позже шли на работу. Вот только такие наказания были, других наказаний не было.

А кормили вас в лагере как?

А вот, кстати, очень интересный вопрос. Кормили нас там такой вещью, которая делала нас такими как бы зомби. Не знаю, что они туда добавляли, но мы постепенно после этого в зомби превращались. Мы уже не были людьми, все команды выполняли автоматически: там, направо пошли, налево пошли. Вот такими мы становились! Хотя я там, в лагере, пробыла полтора года, конец 1943 года, весь 1944 год и начало 1945 года, а восстанавливала я собственную память десять лет. Было такое, что когда я училась в институте: прочитаешь что-нибудь — и после этого не помнишь ничего из прочитанного. 10 лет я восстанавливала собственные мозги! Особенно трудно, я говорю, это было во время учебы в институте восстанавливать. По нескольку раз приходилось в текст вчитываться. Раньше я отлично училась: у меня никаких троек и в помине не было: ни в школе, ни в институте, нигде их не было. А тут приходилось по четыре, по пять раз одно и тоже перечитывать, чтобы хотя бы что-нибудь запомнить. И память у меня потом восстановилась.

Людей много вместе с вами в лагере?

Нет, людей было немного: порядка 250 человек.

Каким был контингент заключенных?

Люди были разными. Там были и русские, и латыши, и казахи, в общем, люди разных национальностей там находились.

Лагерь был женский?

Нет, в основном были мужчины - их было 80 процентов. Женщин было человек двадцать, не больше. Так что в основном это мужской лагерь был. А почему, знаете? Потому что эта работа была связана с ремонтом хозяйства. Я работала там, в лагере, по ремонту электроприборов. Амперметры были, ну и всякая там мелочь. Сейчас таких счетчиков, которые там были, не увидишь уже нигде.

Как вас освободили? Что было после этого?

Ну, в 1945 году закончилась война, и нас освободили. Я помню этот момент. Очень даже хорошо все это помню. Тогда, помню, приехала машина, дверь открыли, вышли люди и нам сказали: «Вы свободны! Вот выходите.» А перед лагерем была еще такая площадь. И всех нас начали по очереди выводить, стали нам делать проверку такую. Проверяли у нас, кто что делал, кто что говорил, кто где работал, кто где служил.

Этот парень был с Мариуполя, и так как он считал, что его семья во время бомбежки погибла, то вернулся туда. Я с ним приехала туда. Но нас отправили по его месту жительства: меня, его, мою дочь и моего приемного сына. 1 мая 1945 года у меня ведь родилась дочка. И в метриках так у нее и записано: 1-го мая. Но тогда наш лагерь был освобожден. Дрезден ведь освободили 22 апреля 1945 года. Но оказалось все наоборот: и жена, и две дочери остались живы, и мать его тоже осталось жива, и хозяйство все ихние было на месте. Бомба как-то не попала, к счастью, куда надо. А я оставалась с двумя детьми. Ну я и говорю: «А что это мне тут оставаться? Я уеду домой.» Сообщила обо всем матери, она приехала за мной, и вместе с ней мы уехали в Борзну. Приехали мы в эту Борзну в начале августа 1945 года.

Из Германии сразу вас отправили домой?

Примерно недели через три.

Местное население встречалось вам?

Да. Но местное население к нам неплохо относилось. Но кто там были? Немного: местного населения очень мало видно было. Но к лагерю подходили некоторые.

Подкармливали они вас?

Нет. Они подходили уже тогда, когда нас от немцев освободили. А когда мы были в лагере, так они даже и близко не подходили. И близко их не было!

Проверку вы проходили, как только вас освободили?

Вот только ту, которая была сразу после лагеря сделана. Все! Больше никаких комиссий я нигде не проходила. После войны, когда это надо было, я во всех анкетах писала, что была в Германии в лагере. И где-то у меня есть справочка о том, что я в лагере находилась. Сейчас посмотрю. Ага, вот, смотрите (показывает).

Какими-то наградами вы были во время войны отмечены?

|

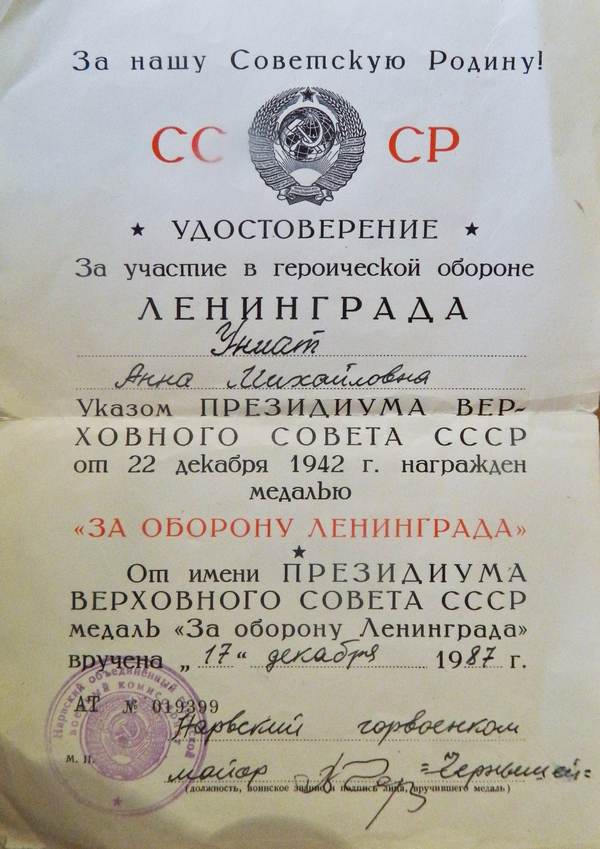

Удостоверение к медали «За оборону Ленинграда». |

У меня есть медали «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией». Но их я получила уже после войны, где-то в 80-х годах. Есть еще у меня значок «Житель блокадного Ленинграда». А так всяких медалей полно у меня.

Как сложилась ваша послевоенная судьба?

Ну так вот, когда этот парнишка вернулся к себе в семью, приехала я с мамой в Борзну. Это было в августе 1945 года. В Борзне тогда был голод. В это самое время моя дочка заболела оспой. Ужасно, надо сказать, заболела, она вся была покрыта волдырями, и ее ну некому было спасать. Что было делать? А в это время в Белоруссии, в городе Минске, проживал один наш родственник: маминой сестры муж. Белоруссию тогда уже освободили, война-то закончилась уже. Он был членом местного правительства, сам электрик, и преподавал там в местном Политехническом институте. Детей у него не было. И он написал матери, чтобы я приехала к нему в Минск и поступила бы в Минский Политехнический институт. Потому что, как он написал, учиться в Ленинград ее все равно не пустят — в то время там был запрет на тех, кто был в Германии. В общем, было такое правило: кто находился в Германии — тому нельзя было жить в Ленинграде. А в Минске таким людям, кто был в Германии, кто находился в оккупации, жить разрешалось. Я приехала в Минск и поступила в Политехнический институт. Меня поместили жить в общежитие. Там как раз было разное общежитие. У меня была 20-я комната. Таких комнат там было три. И нас там жило 18 человек. Стояли кровати, было две печки... Все это для студентов было построено! Чуть дальше от нас располагалась булочная. Все остальные комнаты, кроме тех трех, в которых мы жили, пустовали и были разбитые. Кстати, так как рядом от нас была булочная, то развелось в нашем районе очень много крыс. Крыс этих было ужас сколько! Помню, бывало, сидим, уроки делаем, а крысы бегают через наши кровати и по нам же прыгают, на наших занавесках покачиваются, в печь запрыгивают. Мы все время укрывались, чтобы крысы нас не съели. Когда они по одеялу бегали, на это как-то и не обращали внимания, считали, что это ерунда. Боялись только, как бы они на лицо не запрыгнули бы. Не дай Бог на лицо запрыгнет! Этого и страшились, поэтому укрывались под одеялом с лицом. Крыс этих ничем было не стравить. Они ну ничего совершенно не боялись. У нас из-за этого, специально для крыс, и кричали, и танцевали, и устраивали концерты. Но крысы на это никакого внимания не обращали. Они по-прежнему занимались своим делом: прыгали, гуляли, танцевали под нашу музыку, вот и все. А потом из-за этого произошел у нас один страшный случай. Муж с женой, которые с нами жили, задержались у кого-то в гостях. У них был ребенок, которому было полтора года. Вернулись они от гостей и сразу заснули. Ну, наверное, в гостях-то там выпили. А утром, когда проснулись, обнаружили, что их ребенка объели крысы. После этого они не могли прийти в себя. Их забрали в больницу. Я так и не знаю, что с ними стало потом. И был еще один случай, который мне в связи с этим запомнился. К нам приходила такая помощь от американцев — называлось это Юндро. Это приходила такая помощь из Америки пострадавшим во время немецкой оккупации. И в первые годы после войны, лет, наверное, десять, нам эту помощь как от союзников выплачивали оттуда. Помощь союзника — так называли мы эту помощь. Но эта помощь была, между прочим, хорошей. Каждый месяц каждому из нас давали вот такую банку мясных консервов (показывает), чуть поменьше банки с другими консервами, в том числе и овощными. В общей сложности вся такая посылка весила примерно 5 килограммов. И вот, каждый месяц каждому студенту приходила такая вот посылка, вот такая была как бы помощь. А в то время на Украине был же голод. У меня, кроме того, на руках было двое детей. И такая посылка меня здорово выручала.

Ну так вот, проучилась я какое-то время после войны в городе Минске: поскольку мне, как дочери «врага народа», запрещалось в Ленинграде учиться. А потом решила плюнуть на все эти запреты «можно — не можно» и поехала в Ленинград. Приехала я в Ленинград, значит. Слава Богу, декан нашего Политехнического института оказался жив-здоров. Он очень обрадовался тому, что я приехала. Нас там у него, ну всех, кто на четвертом курсе из-за войны оставил учебу, собралось всего восемь человек. Не так уж и много нас собралось. Остальные кто погиб, кто служил в армии. Потом к нам еще трех человек добавили. И так получилось, что оканчивали мы институт вдесятером. У меня сохранился диплом об окончании Политехнического института. Окончила я его в 1948 году. Ну а после того, как я этот институт окончила, декан мне и сказал (а у меня после окончания института было два пути: либо устроиться на месте в Ленэнерго, либо самой себе выбрать работу): «Не ходи в Ленэнерго. Ты там работать не сможешь. Разве ты забыла, что ты была в Германии? Какой из начальников тебя может принять и доверять тебе? Там никто доверять тебе не будет и работать ты не будешь, и все твои потуги будут напрасны. Езжай работать в другое место.»

|

Анна Михайловна Униат со своими сыном (слева) и дочкой (справа), 1948 г. |

А в это самое время как раз начала строиться Верхне-Свирская ГЭС. Была, да и есть сейчас такая судоходная река Свирь, которая протекала недалеко от Ленинграда. Вот она, эта самая электростанция, там тогда и строилась. Декан факультета как раз мне про это сказал: «Я знаю, что на строительстве этой станции главным инженером работает мой друг, который у нас на электротехническом факультете учился, он тебя примет, и если ты будешь нормально работать, и тебя будет и работа, и доверие к к тебе будет.» И так я поехала работать на строительство Верхне-Свирской ГЭС. Это было уже с 1948 году. Я с двумя детьми своими поехала туда. У меня сохранилась даже фотография вместе с ними, которая датирована 1948 годом. Мы, значит, туда приехали, нам дали квартиру, и я начала работать начальником электрохозяйства района основных работ. Это была огромнейшая территория: там имелись котлованы для ГЭС, котлованы для шлюзов, и все это находилось под моим началом. Очень много там работали! Работали там в основном заключенные, которые имели судимость от 15 до 25 лет. Но из этого количества заключенных примерно 50 процентов — это были бывшие окруженцы. Но как попадали сюда люди? Было это, предположим, так. Рота попадала в окружение. Потом из окружения выходила. Но солдаты попадали к придурку-военному. Он считал, что они предатели, что они виноваты в том, что попали к немцам в окружение. И им после этого давали по 15, по 20 лет тюрьмы. Вот таких, как говорят, у нас было 50 процентов. Лично я считаю, что они не были виноваты. Но командиры были всякие: были нормальные, были и придурки. Если рота попадала к нормальному военному, то он проверял все это дело, устанавливал точное место, где это происходило, и солдатам, так сказать, оформлялось что-то в виде штрафной роты. Ну и они оформлялись в армии заново, как бы говоря. В конце войны те могли уже вернуться домой. А те, которые попадали к придурку, после войны сидели какое-то время в тюрьме. Но у нас работали всякие. Вторая половина наших работников — это были уголовники. Это были ужасные люди, бандиты в высшей степени. Дело доходило до того, что они заживо бетонировали людей. К сожалению, такие случаи были. Помню, значит, такое. Рабочими у нас были только заключенные, я уже вам это сказала. А прорабами и начальниками участков были вольнонаемные. Я тоже была вольнонаемной: ну как начальник электрохозяйства. А там было такое дело, что начальник участка много людей к работам не приписывал, так как получалось так, что электростанция была почти вся выстроена. И он говорил: «Я больше не могу приписать!» А заключенные просили приписать. Поэтому разговор с ним у них был короткий: «Ах, ты не можешь подписать?! Ныряй в бетон.» И бетонировали так его. Так при мне заключенные забетонировали у нас на станции трех прорабов.

Так что работать с ними нужно было очень осторожно. Но я их не боялась. Они, ну заключенные-то вот эти, у меня такие буровые машины, вибраторы так называемые, обслуживали. Когда-нибудь, наверное, слышали, что за звери были эти вибраторы? Вот вибраторы эти они у меня и обслуживали. Помню, значит, такой случай. У меня работали две девочки с Ленинграда. Они получили специальности, кое-что в электротехнике понимали, и их привезли сюда. И они как раз эти вибраторы обслуживали. Если в блоке, где работали заключенные, вибратор портился, то к ним приносили другой вибратор. А ремонтом вибраторов тоже занимались заключенные. Таких у меня было восемь человек. Когда я их себе подбирала, то им так, значит, говорила: «Вот, если будете честно работать — будете получать дополнительные пайки в лагере. Если плохо будете работать, будете халтурить — можете что хотите делать, жаловать или что-то еще, - тогда я пишу рапорт, и будете тогда вы сидеть там, где положено. Или работать, или сидеть, дело ваше. Хотите работать — работайте, не хотите — как хотите.» Ну они у меня и работали. И за все время, пока я там почти четыре года отработала, пока, наконец, не приехала на строительство Нарвской ГЭС, это с 1948 по 1951 год, мои работники ни разу не схалтурили. А случай тогда был, значит, такой. Заключенные находились в блоках, ну в таких как бы больших помещениях. И вот, когда я обхаживала свое хозяйство в блоках, проверяла, как там работают насосы, какое там освещение, достаточно ли света, все ли хорошо работает, когда зашла в один блок, то увидела: идет моя девочка с вибратором со слезами на глазах. Спрашиваю ее о том, что случилось. Она мне и говорит: «Четвертый раз ношу им блок. Портят и портят.» Я говорю: «Ладно, иди!» Захожу в блок. Смотрю: сидит такая огромная морда, рука - моих три руки, а сам - килограмм 150 весом. Я недолго думая подхожу к нему и говорю: «Ах ты, паразит. Как тебе не стыдно? Ты посмотри на свою рожу. И ты посмотри на эту девчонку. Как тебе не стыдно? Как ты не можешь понять: она ни в чем не виновата. Не хотите работать? Не работайте. Зачем вы издеваетесь? А может, где-то рядом живет такая же бедная твоя дочь? И над ней вот так вот будет издеваться какой-то паразит? Ты будешь молчать?” Тогда он меня спрашивает: «А ты что хочешь?» Я говорю: «А я хочу, чтобы вы работали и не издевались над девчонками. Они принесли вибратор — работайте, не хотите работать — не работайте. Но не смейте портить им вибраторы! Не издевайтесь над ними. Дело ваше. Это меня не касается. Есть строительное начальство, с ним разбирайтесь, что вам не нравится — предъявляйте претензии, но над девчонками чтоб вы больше не издевались. Если вы им еще хоть раз испортите вибратор — я пишу рапорт на всю вашу бригаду в лагерь.» Он мне говорит: «А ты не боишься, что тебе что-то будет?» Говорю: «Не боюсь и не боялась всяких придурков. Ты посмотри на себя. И посмотри на нее.» «Как ты можешь так говорить? - говорит мне он. - Ну, коль ты такая храбрая, ладно, больше портить вибраторов не будем. С остальным мы разберемся.» Ну и так решили эту проблему.

|

А на этой фотографии запечатлен наш класс после окончания войны: все, кто окончил десять классов и остался во время войны жив, приехал на встречу уже после войны. |

Или еще один такой случай, который на всю жизнь мне запомнился. Как-то раз нам надо было обеспечить воздушные линии электроэнергией, то есть, перекинуть воздушную линию с одного берега работ на другой. Это расстояние занимало примерно 180 метров. Нам нужно было выбрать место большой металлической опоры, ну для того, чтобы это поставить, чтобы это не мешало экскаваторам работать. 12 часов дня, проходим это место. Заключенные работают. Но тут у них объявлен перерыв. У них часто объявлялся перерыв: то они садились обедать, а то просто делали перерыв, и что хотели, то и делали, например, могли в карты играть. Ну и тут они тоже, значит, в карты играли. Мы решили: играют в карты — ну и ладно с этим. Так вот, пока ходили и определялись с местом, пока то — другое, когда возвращались обратно, остолбенели от увиденного: лежит один рабочий без головы — голова отдельно валяется и кровью истекает. Я спрашиваю у рабочих: «А что это с ним случилось?» Один из “зеков» поднимается и мне и говорит: «А мы играли в карты. Играли на то, что кто куда попадет. Кто освободится, а кто будет здесь сидеть. Вот он освободился, а я пойду доложу, что я ему отрубил голову, и тогда мне дадут дополнительное место, и я остаюсь здесь». Вот были такие тоже случаи.

Так что с заключенными надо было очень осторожно работать. Но я их не боялась. Я не знаю, почему это так у меня было, но я нисколечки их не боялась. Не было ни одного случая, чтобы мне они сделали какую-то гадость. Не было такого! Бывало, звонит главный инженер и говорил: «Анна Михайловна! Вот жаловались, что ночью в таком-то месте плохое освещение. Поэтому за вами придет машина в два часа ночи мы с вами поедем и посмотрим, что там за беда случилась.» Я всегда ходила свободно, без охраны. И главный инженер, между прочим, тоже ходил без охраны. Никогда с ним охрана не ходила, и заключенные к нему с уважением относились. И вот, мы тогда с ним вместе проходили. Смотрели, где правда, где неправда, где плохо, все обошли, ну и приняли соответствующие меры. Оказалось, что все было там нормально!

А запомнился мне во время работы на строительстве этой станции еще один трагический случай. Был у нас такой заместитель главного инженера по строительной части. Заключенные относились к нему с большим уважением. Но он погиб случайно. А получилось это так. В это время я как раз находилась в отпуску. Вместо меня начальником электрохозяйства назначили парня, который до этого работал в головном участке: там он обслуживал распределительные устройства. Чем он не угодил заключенным, я не знаю, но они решили его убить. Убийство было запланировано днем. И вот днем, значит, шла комиссия: заместитель главного инженера, механик, электрик, ну и этот начальник электрохозяйства, которого вместо меня назначили. Рядом шли бригады заключенных. Так они обошли одно место, потом, значит, другое место. И в одном месте нужно было сделать спуск: блок там был очень высокий, и там проходила вот такая крутая лестница вниз. Там они должны были выйти, чтобы посмотреть, как работает канал шлюзов. В этом месте и запланировано было начальника электрохозяйства убить. Первым там шел электрик, за ним — заместитель главного инженера, начальник электрохозяйства шел третьим. Так вот, около этой лесенки, не знаю, каким там образом, но этот начальник электрохозяйства стал не третьим, а четвертым. А там уже все было приготовлено: как, мол, убьет его. А так получилось там, что он где-то в сторонке задержался. И вдруг летит большая такая плаха и попадает в затылок главного инженера. Заключенные очень его уважали. Как только это случилось, моментально подъехала машина и его на ней отвезли в больницу. Оказалось, что ему череп снесло на два пальца. Но он не выжил: промучился два дня и умер. А этот начальник электрохозяйства, который меня заменял, так больше в том котловане и не появлялся. По распоряжению главного инженера он после этого самого случая был переведен на другое место. Вот такие там на станции были друзья, такая была у меня работа.

Потом, в 1951-м, значит, году, я поехала работать сюда в Эстонию — на строительство Нарвской ГЭС. Тогда там только велось строительство канала. Главным механиком этого строительства был Елецкий такой, главным электриком — Петров. А я стала заниматься обслуживанием электрохозяйством всех экскаваторов, насосов и прочего-прочего. Проработала я так неделю. И вдруг по какой-то причине у меня сгорел трансформатор. Но я тогда знала, что трансформатор не может сгореть вдруг и ни с того ни с сего. Если трансформатор сгорел, то, значит, тому должна быть какая-то причина. А там, на строительстве станции, до меня начальником электрохозяйства был Келлер такой. По национальности он был литовец. Так вот, доложили как-то главному инженеру, что сгорел трансформатор и чтобы в течение восьми часов его бы заменили. Прошло какое-то время, и произошел второй точной такой же случай. Тогда я прихожу к главному инженеру и говорю (я понимала, что он был строитель, а не электрик, и тонкостей этих не знал): «Этого не должно быть. Трансформатор обязан работать без перерыва 25 лет. Только что раз в год надо его проверять, брать пробу масла, и если выяснится, что оно уже отработало, то поменять это масло. И так трансформатор дальше будет работать. И ничего делать больше не нужно.» А он, этот главный инженер, как оказалось, выписывал этому Келеру премию за то, что он вовремя поменял сгоревший трансформатор. Этому главному инженеру стало от этого неудобно передо мной, и он, когда прошло какое-то время, перевел меня работать начальником отдела оборудования. Ему неудобно как-то было все время со мной встречаться: ведь оказалось, что его, инженера, строителя с высшим образованием, такой жулик «провел». А он ему премию выписывал. Но я его не виню: он был строитель и ничего этого не знал. Ну откуда строителю было знать фокусы, которые творились в электрохозяйстве? Для этого же надо было иметь электротехническое образование! Так вот, с тех самых пор я работала начальником отдела оборудования на Нарвской ГЭС, потом перешла работать на Прибалтийскую ГРЭС.

На Прибалтийской ГРЭс я тоже начала работать начальником отдела оборудования. Но потом, в 1965 году, начала строиться Кольская атомная электростанция. И вот, первый директор станции, которого на эту должность назначили, приехал в Нарву и начал меня уговаривать туда к нему перейти работать. Он все говорил, помню: «Поехали со мной, будешь работать. Будешь у меня начальником ОКСа, на Кольской атомной электростанции, будешь хорошо зарабатывать. Все условия у меня для тебя обеспечены.» И я поехала туда работать. Сын у меня тогда только отслужил армию. А дочка моя жила в этой квартире вместе с моим отцом. Училась она сначала в вечерней школе, потом поехала поступать в архитектурный институт. По конкурсу она почти туда прошла. Но вдруг вызывает ее ректор института и говорит: «Вот, ты посмотри! Твои отметки и отметки вот этого парня. Как ты думаешь: кого я приму в институт, тебя или его? Конечно, парня. Потому что если я тебя приму, то я не могу гарантировать, что ты будешь работать архитектором. Ты можешь выйти через год - через два замуж, потом родишь, и ты не будешь работать по специальности. Поэтому ты не обижайся. Я должен брать того, кто кончит институт и будет работать архитектором.» После этого она, конечно, обиделась на ректора, но потом подумала-подумала и перешла учиться в Ленинградский институт легкой промышленности, там обучали по изготовлению кож галантереи и меховых изделий: шуб и прочего-прочего. А потом моя дочка работала на кожзаводе технологом.

Ну и вот, пошла я работать на Кольскую атомную электростанцию. Проработала я там весь 1966 год, весь 1967-й год, весь 1968-й год и 1969-й год. Ну, начинали работать, конечно, с нуля. А потом директора, который меня принял, перевели куда-то там работать главным инженером, а на его место прислали нового директора — генерала Романа Ивановича Белова. Этот генерал работал раньше начальником таких лагерей, в которых сидели ученые и писали диссертации, но считалось, что они были их соавторами, а он, генерал Белов, их автором. И вот, прибыл он: чуть ли не профессор, ни хрена в своей области ничего не знающий, но генерал. Ну что ж? Он директором станции стал. А потом у нас с ним произошла такая, значит, стычка. Приходит разнарядка на поставку корпуса реактора. Ну делается это так: сообщается, что, вот, примерно в такое-то время, где-то в августе месяце, приходит разнарядка на поставку корпуса реактора. А у нас не то что места для реактора не было - у нас еще котлован не был выкопан. У нас не было железной дороги. У нас не было крана. У нас ничего не было. Я ему тогда говорю Белову на это: «Давайте попросим министерство посмотреть, есть ли другие станции, где ждут реактор корпуса, где уже готовы строительные работы. Ну где он будет стоять?! Где-то на путях? Стоять полтора года, пока мы оформим котлован для корпуса реактора?» «Нет, - сказал мне на это генерал, - мы отказываться от корпуса реактора не будем.» Я говорю: «Я как начальник ОКСа с вами не согласна, от собственного имени как начальник ОКСа я напишу письмо в министерство с просьбой рассмотреть необходимость отсрочки поставки реактора на год.» За это генерал меня снял с начальника ОКСа. И вдруг после этого нам отменили поставку реактора: пришла разнарядка, и нам сообщили, что нам поставка будет осуществлена через полтора года. И тогда на приказ Белова о снятии меня с должности начальника ОКС я написала жалобу в министерство. Ну написала в таком духе: «За что он меня снял? Если он дурак, так я-то тут причем?» Его вызвали в министерство, я не знаю, что ему говорили, как ему все объясняли, но он, как только приехал, тут же восстановил меня в должности начальника ОКС. Сказал: мы с тобой сумеем сработаться. А перед тем, судя по всему, как я поняла, он прочитал мою автобиографию, где было написано, что я была в Германии, и решил, так сказать, сыграть на этом: вдруг баба-дура испугается и начнет умолять «Не делайте, пожалуйста, этого, не снимайте меня»? Ну и вот, восстановил меня он в должности и говорит: «Ну что, дальше работать будем мирно?» И я ему на это так ответила: «Нет, дорогой Роман Иванович, сегодня я могла доказать, что вы не правы. А завтра? Если получится стечение обстоятельств, что я явно не смогу доказать, что я права, вы надо мной отыграетесь. Конечно, отыграетесь. Так что я с такими подлецами, как вы, работать не буду.» После этого написала заявление об уходе по собственному желанию и ушла с Кольской ГРЭС.

А я в то время хорошо знала начальника треста «Гидроэлектромонтаж» Неймана Владимира Александровича. Когда строили Нарвскую и Прибалтийскую ГРЭС, он не раз приезжал сюда. А когда-то мы еще вместе работали на Верхне-Свирской ГЭС, он был там начальником технического отдела, а я — начальником электрохозяйства. Так что знал он меня по работе на Верхне-Свирской ГЭС. Он мне тогда, когда история с этим генералом Беловым произошла, сказал: «Не расстраивайся. Вот мне нужен на Братскую ГЭС в технический отдел человек. Вот тебе направление и езжай туда.» И я уехала на Братскую ГЭС. И поработала я там два года.

|

Анна Униат, 60-е гг. |

А потом пришлось уволиться. Получилось у меня, значит, следующее. Когда моя дочь училась на третьем курсе института, то она вышла замуж. Мужем ее стал Ф., которого назначили главным энергетиком комбината «Кренгольмская мануфактура». Сам он был дурак дураком: он ни хрена не понимал в электрохозяйстве, он кончил десять классов и кончил институт. Но кроме технических книжек он ни разу не брал в руки даже отвертки. Но раз он кончил институт, то его назначили на Кренгольм, который посылал его на учебу, кстати говоря... Он приехал с дипломом инженера с института и его сразу же назначили главным энергетиком. А работали за него мастера, которые над ним посмеивались, но это — не столь важно. Он женился на третьем курсе своего института на моей дочери, он на год раньше ее его закончил. Так вот, когда он работал на Кренгольме, дочери осталось еще сдать некоторые предметы для того, чтобы закончить институт. Так вот, сначала она забеременела, а потом родился ребенок. Мать Ф сказала, что как только моя дочка разродится, она будет с ребенком нянчиться, а пусть дочка кончает институт. Но когда пришло время (ребенок родился 1-го мая) собираться в институт, то мать сказала: «Нет-нет-нет. Как я могу отвечать за чужого ребенка? Не буду.» Я поехала на Братскую ГЭС и рассказала обо всем начальнику станции: что вот у меня такое положение, мне надо увольняться. Он говорит: «А че ты расстраиваешься? Увольняйся. Пенсию уже ты выработала, 55 лет тебе уже есть, так что ты не расстраивайся, вот мы тебе поможем, за тебя закажут транспорт, довезем тебе все, что нужно, привезут тебя в Нарву. Больше того, выпишем тебе премию за прошлый год, насобираем тебе деньги, чтобы тебе можно было восемь месяцев прожить, пока дочь заканчивает институт. И будешь ты не работать, а нянчить ребенка... » Спасибо тресту «Гидроэлектромонтаж», который меня тогда выручил. В Ленинграде я сняла квартиру, нянчила ребенка. Потом дочка закончила институт, и с дипломом пошла работать технологом на кожзавод.

А потом начальник треста «Гидроэлектромонтаж» попросил меня пойти работать на Курскую ГЭС. Но я не смогла этого сделать: потому что дочь переехала в Ленинград, уже внучка поступила учиться в Политехнический институт в Ленинграде, а отец у меня болел. Я сказала Нейману: «Валентин Александрович, извините, но я должна остаться в Нарве. У меня болен отец, я пойду работать на завод КВО и Т.» Этот завод, «КВО И Т», относился к организации «Севзаптехмонтаж»: они трубопроводы в основном вели там. Начальник Дубчак меня принял туда с ходу. Но и тут, как говорят, не обошлось без фокусов. Я тогда писала заявление. Директор попросил оформить начальника отдела кадров инженером в котлотурбинный цех. Вдруг этот начальник отдела кадров приходит и директору говорит:

«А как я ее могу оформить? У нее ж целый год, целый год она не работала. Она где была? Она же не работала целый год. Как вы можете ей доверять?» Он говорит: «А что же: я тебя буду спрашивать, как мне поступать? Я тебе написал — оформляй.» Этот начальник отдела кадров возвращается от директора и мне и говорит: «Напишите мне объяснительную, где вы были.» Я говорю: «Я писать объяснительную не буду. Знаете что? Вы хотите знать, где я была? Вот подождите, пока меня арестуют. Вот как только арестуют, как только вам придет повесточка, как вам укажут мои погрешности, — тогда вы все узнаете. А до этого будьте добры выполнять приказ директора, оформите меня.» Вот такой там на заводе был начальник отдела кадров. Если бы он просто спросил, как говорят, по-нормальному, мол, почему же так получилось, что тебе пришлось год не работать, я бы ему просто объяснила, почему именно. А раз он начал бегать к директору и жаловаться, говорить, что, мол, не бери ее, что она в Германии была в концлагере, пришлось ему объяснить по-другому. Вот я работала на заводе «КВО И Т». Так я там проработала какое-то время.

А потом отец ушел в мир иной, на пенсии я работала очень давно, и поэтому я три года прожила, нигде не работая. А моей соседкой была такая Письменная. Работала она в женской консультации в больнице начальницей. Она в соседней с моей квартирой тогда жила. Она мне и говорит: «А че ты сидишь дома? Тебе 65 лет. Какого черта ты сидишь дома? Тебе что, делать нечего?» А мне и правда — делать было нечего. Она мне и говорит: «Ладно, будешь в регистратуре работать. Пошли в отдел кадров.» И приводит меня туда к себе устраивать на работу. В отделе кадров говорят: «Ей же 65 лет, она пенсионер. Че она будет работать.» Она говорит: «А ты не волнуйся за нее. Я начальник и я буду за нее беспокоиться! А вы оформляйте.» Ну оформили быстренько, и я проработала 10 лет в регистратуре в больнице. Работала, пока Письменная там была. А потом сказала: «Хватит!» И перестала с тех пор работать.

|

Анна Униат, декабрь 2011 г. |

Ну что еще вам такого сказать? Существует у меня и сейчас свой дачный участок. Его я получила в 1979 году. Когда сын женился и уехал работать на Кольскую атомную электростанцию, то сказал: «Мама, давай оформим дачный участок!» И так вот оформили. А эту вот квартиру, в которой с вами мы разговариваем, я тоже получила интересным способом, тоже, значит, с фокусом. Когда я работала на Нарвской ГЭС, брат с армии освободился и посоветовался со мной: «Куда бы мне поехать?» Я ему тогда и сказала: «Как раз на Нарвской ГЭС требуется начальник ЖКО, приезжай, тебя оформят начальником ЖКО.» Он приехал сюда в Нарву, его оформили работать начальником ЖКО, а потом он стал работать уже начальником дизельной станции. Он был тогда уже женат. Жена его была дочерью секретаря какого-то районного обкома в городе Куйбышеве. Так вот, она пришла к директору Прибалтийской ГРЭС Борису Петровичу Мгалобелов и так обо мне заговорила (я тогда на Прибалтийскую ГРЭС была уже переведена): «Вот вы держите такого начальника отдела оборудования. Она была в Германии, неизвестно, что она из себя представляет, и те-те-те...» Он ее выслушал, сказал: да-да-да, хорошо, я приму меры. И ушла она после этого. А я в это время по каким-то делам уезжала. Ну я часто ездила в Москву по делам оборудования. Приезжаю, прихожу на работу, а мне Мгалобелов и говорит: «Ты знаешь, что на тебя жаловалась твоя золовка?» Я говорю: «Нет, не знаю.» «А че она жалуется?» - говорит мне Мгалобелов и передает весь разговор с ней. Я все поняла и сказала ему: «Так ей обидно, что на нас, на четыре человека, на меня, двоих моих детей и отца, дали двухкомнатную квартиру, а им (их жило четверо: мой брат, она, ее отец и ребенок) — только одну комнату, но побольше. А мне дали две комнаты, но поменьше. Так вот ей обидно: почему начальнику ЖКО дали только одну комнату, а мне две?» Мгалобелов мне и говорит: «Ааа, вот чего ее волнует? Ну ладно. Вот вводится дом, пойди-ка ты в технический отдел и возьми план, посмотри, какая тебе квартира нравится, приди ко мне с этим планом, покажи пальцем, какая тебе квартира нравится, и на такую квартиру ты ордер и получишь.» «Как же? - удивлялась я. - Я же работаю от стройки, от стройуправления, там же начальник — Кузин, он же должен мне квартиру давать, а не вы.» «А он, - сказал Мгалобелов, - у меня подрядчик, я директор строящейся станции. И какую я квартиру дам — такую и получишь. А ей, чтоб она не ходила жаловаться, я подселю экскаваторщика, пусть поживут вместе, чтоб она понюхала, почувствовала, как экскаваторщик приходит в своей пропитанными мазутом одеже, как ему приходиться отмываться. Это чтоб больше не ходила она жаловаться!» Таким образом я получила эту квартиру.

| Интервью и лит.обработка: | И. Вершинин |