Я родился 14 октября 1920 года в с. Дейкаловка Зеньковского района Полтавской области. Родители мои были крестьянами, но с 1930-го года отец стал трудиться рабочим, простым грузчиком. Дело в том, что когда начало чувствоваться приближение выкачки хлебных запасов из села, то отец понял, что все это закончится неприятностями, и ушел работать в город Полтаву. Со временем мы всей семьей туда переехали. Хочется несколько слов сказать о моей семье. Мой папа, 1894-го года рождения, происходил не из рода простых крепостных, он был из рода вольных казаков, за это мы несли царю службу. Поэтому все мужчины по папиной линии проходили свою службу в лейб-гвардии Измайловском полку, что сказалось в дальнейшем на его отношении к моей военной службе. Папа являлся участником Первой Мировой войны и Октябрьской революции. У отца был выбит один глаз. Когда я окончил десять классов в 1939-м году, тогда было сложно с питанием, и я одновременно с десятым классом учился на курсах рабфака в Полтавском педагогическом институте, причем делал это не столько ради знаний, сколько для того, чтобы стипендию получать. Окончил его с отличием и поступил в 1939-м году в Харьковский авиационный институт. В сентябре начало занятий, и тут меня как октябрьского по месяцу рождения должны были призвать в армию. Поэтому в институте в Харькове сразу же после первых лекций пригласили в отдел кадров и сказали: «Юноша, ваш призывной возраст подошел». И тогда я приехал назад в Полтаву, потому что мне нужно было явиться по месту жительства в военкомат на призывную комиссию. И когда зашел домой, то папа меня увидел и сильно удивился: «Что, сынок, неужели из института выгнали?» Я ответил, что нет, меня призывают в армию. Отец воспринял эту новость весьма торжественно, и сказал, что военная служба – это прежде всего в жизни мужчины.

В Полтаве было военное тракторное училище, которое готовило тракторных техников для армии. Это было почетное дело, отец хотел, чтобы меня туда направили. Но когда я подал документы, и меня пригласили на медицинскую комиссию, то первый же врач «ухо-горло-нос» заявил, что я не гожусь не только в училище, а даже вообще в армии служить. Я сильно удивился, в чем же дело, тот объяснил, что у меня проблемы с гландами. Тогда не понимал, что такое эти «гланды». Папа тоже не понимал. Он пришел с работы и поинтересовался, приняли ли меня в будущие военные трактористы, а я объясняю, что вообще не попал на военную службу. Тогда отец закурил большущую самокрутку, он сам табак выращивал, за голову взялся возле макушки и очень огорчился. Говорю ему: «Папа, что ты переживаешь, я же крепкий и здоровый, у меня есть все значки: «ГТО», ГСО», «Готов к ПВХО» и «Ворошиловский стрелок». Тот отвечает: «Тебе, сынок, ничего. А что я скажу завтра на работе? Только вдумайся – единственный сын и не годен к армии». Для него это был страшный позор. Если сейчас откупаются от армии, то в наше время военная служба была прежде всего. Ну, меня спасло, естественно, то, что шел 1939-й год, уже случились польские события, у нас в Полтаве были мобилизованы многие врачи. Поэтому я обратился с письмом в областной военкомат, в котором написало, что без меня и армии быть не может. И тогда на моем письме начальник полтавского облвоенкомата написал резолюцию: «Начальнику сануправления. Срочно сделать операцию». И я прямо от него, получив свое письмо с резолюцией, лег в обкомовскую больницу, и мне на второй день сделали операцию, а через неделю выписали, и я снова пошел на медицинскую комиссию. Там меня определили в Военно-морской флот. И когда я вернулся домой, дождался возвращения отца с работы, рассказал ему, что меня определили в Морфлот, отец сразу же, раз, вытер слезу, и сказал: «Кронштадт, Кронштадт, Кронштадт». А солдаты из отцова полка вместе с балтийскими матросами штурмовали Зимний дворец во время Октябрьской революции. Так что у папы перед глазами сразу же встали его друзья-балтийцы, с которым он вместе воевал. И когда дошло дело через пару дней до того, чтобы меня провожать, то отец провожал не так, чтобы двое вели под плечи, а третий еле переставлял ноги. Он провел меня до калитки, вытер слезу и сказал: «Сынок, я тебя прошу только об одном. Не опозорься сам и не опозорь меня». Вот таким было отношение простых рабочих людей к армии.

Меня отправили не на Балтику, как думал отец, а на Черное море, в Черноморский флот. По прибытии на распределительный пункт начали наши командиры решать, кого отправить в Севастополь в плавсостав, а кто попал в Керченскую военно-морскую базу. Оказался среди второй группы, по железной дороге мы добрались в Керчь, и здесь я был определен в части противовоздушной обороны, в 67-ю зенитно-артиллерийскую батарею 54-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона противовоздушной обороны Черноморского флота. У нас на вооружении состояли 76,2-мм зенитные пушки образца 1938 года с высокой скорострельностью в 20 выстрелов в минуту. Кстати, наш набор в 60 с лишним человек был первым, новобранцы которого имели в основном полное среднее образование. В то же время мы были моложе тех краснофлотцев, что служили раньше, они все были крепкими взрослыми мужчинами, с красивыми чубами, ведь их призывали в 21 год. Зато мы по сравнению с ними считались грамотными. Первыми на зенитной артиллерийской батарее определяются дальномерщики, потому что далеко не всякий глаз способен ощущать глубину воздушного пространства. И поэтому всех нас пропустили через дальномер, в итоге отобрали трех человек, в том числе и меня. Так я стал наводчиком четырехметрового восьмикратного дальномера системы Цейса. Это был отличнейший дальномер, и самое обидное заключалось в том, что в последствие, в связи с началом Великой Отечественной войны политрук заявил, мол, от моего дальномера пахнет фашизмом, и его сняли с батареи, взамен мне дали советский корабельный дальномер. Эта громадина весит больше тонны, а мой цейссовский дальномер было достаточно станину взять в одну руку, а трубу – в другую, и спокойно перемещаться. То, что от него якобы пахло фашизмом – это дурь была.

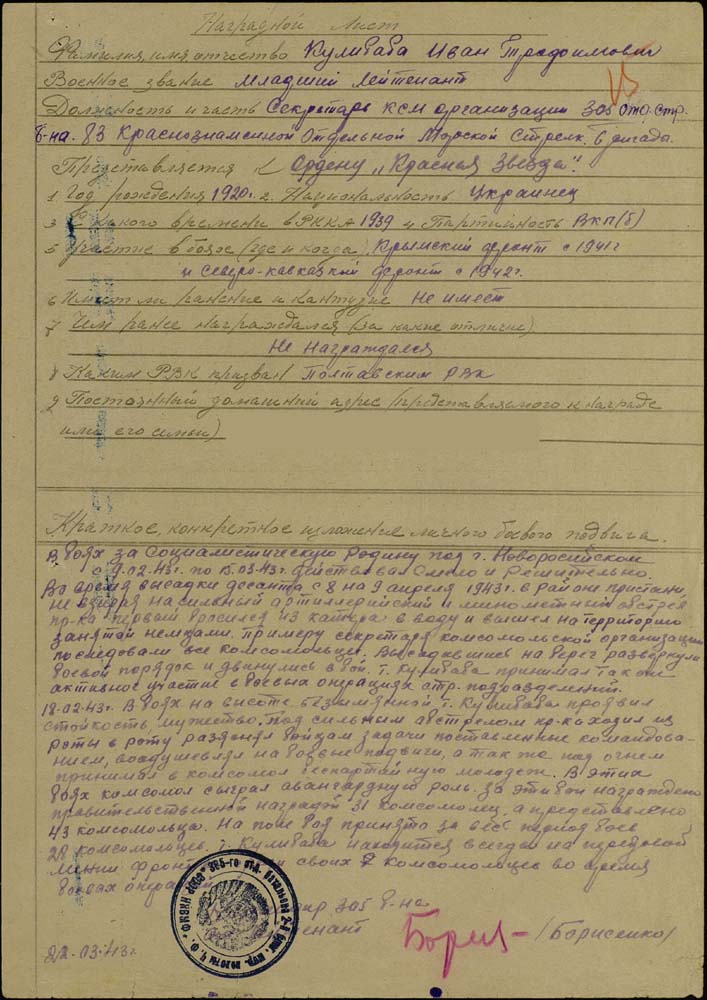

Со временем я стал командиром дальномерного отделения, а на батарее наблюдательный пост состоит из двух приборов – это дальномер и прибор управления зенитным артиллерийским огнем ПУАЗО-1. оба прибора находились в моем непосредственном ведении. Перед войной мы получили новый прибор ПУАЗО-2. То, война будет, где-то в верхах чувствовалось, поэтому Народный комиссар Военно-морского флота Николай Герасимович Кузнецов заранее привел военно-морской флот в боевую готовность. Наша батарея стояла стационарно в казематах, со своей электростанцией. Я уже отслужил больше полутора лет, и вдруг нам в конце мая приказали передислоцироваться на берег Черного моря, на Змеиный мыс, хотя до этого мы никуда ни разу не выезжали. Это местность в промежутке между городом Керчь и металлургическим заводом имени П.Л. Войкова. Началась серьезная предвоенная служба, увольнение нам не разрешалось, в воскресенье отпускали не более пяти-семи человек в город за мылом и зубным порошком. И вот группка наша собралась в субботу 21 июня 1941-го года попроситься на час или два в увольнение. Мы тогда были одеты по форме два, во флоте порядок, каждый день по Керченской военно-морское базе объявлялась форма одежды. Так что мы обратились к командиру батареи. Тот вышел к нам, построил личный состав и говорит: «Товарищи матросы. Увольнения сегодня не будет, потому что 19 июня наш флот был переведен в готовность № 2. Я не имею права нас отпустить». Так что мы никуда не пошли, но у разводящего был фотоаппарат, и мы сфотографировались. Я послал домой фотографию, она сохранилась и сегодня, а потом мы говорили – никто и не думал, что завтра будем стрелять из зенитных пушек по вражеским самолетам.

Наконец наступило это самое завтра. У нас у зенитчиков была отдельная линия связи, и о том, что рано утром донные неконтактные мины сбрасывали на Севастопольскую бухту, мы уже знали. По крайней мере, командир батареи обладал точной информацией. И в четыре часа ночи раздалась боевая тревога, мы все заняли свои посты. И так мы простояли до утра, уже знали о том, слухи ходили, что кто-то бомбил Севастополь. Но никто ничего четко не знал, а в 10 часов утра уже и кушать на боевые точки привезли, потому что наш пищеблок оставался на старых позициях, там были и камбуз, и полевая кухня. Каждый стоял на своем месте и ел паек, и вдруг около 10 часов утра пост воздушного наблюдения, оповещения и связи передал о том, что в сторону Керчи летят самолеты противника. Я тут же настроил прибор ПУАЗО-2 и подготовил дальномер, находившийся в моем подчинении. А сам уцепился в окуляры прибора. Одновременно закричал и дальномерщик, и я. Мы увидели три самолета Юнкерс-88. Почему мы так быстро определили тип самолета? Дело в том, что за все время службы утром вместо физзарядки сигнальщики бегали со своими флажками тренировались, а дальномерщики шли на дальномер тренировать глаза – утром для этого самые хорошие условия. Я и сейчас знаю силуэты самолетов, поэтому мы легко отличали многоцелевой бомбардировщик «Юнкерс-88», средний бомбардировщик «Хенкель-111», или пикирующий бомбардировщик с неубирающимся шасси «Юнкерс-87», разведчик «Фокке-Вульф-189», больше известный как «рама», различные модификации истребителя «Мессешмитта-109». После обнаружения самолетов противника командир огневого взвода, естественно, приказывает дальномерщику дать высоту, ведь исходные данные для прибора ПУАЗО-2 – это высота. В это время Миша Гончаренко стоял у дальномера, и он говорит: «Совмещения нет». Что это значит? Самолеты есть, а когда крутишь прибор, ромбик бегает, но до самолета не достает, то есть он далеко. Потом наконец-то все совместилось, ромбик над самолетом, в окошечке посчитали высоту – 3 220 метров, потом 3210, потом 3215. Обычно прибор ошибался до пяти метров. Командир огневого взвода сам уже утверждает высоту. Дал мне данные на ПУАЗО-2, и пошла дальше работать автоматика. Определили «темп-пять», то есть залп через каждые пять секунд. Наш 54-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион состоял из трех батарей – наша 67-я, 68-я стояла на горе Митридат, а 69-я находилась в керченской крепости. И буквально одновременно, разница была в секундах, мы все открыли огонь. В результате заградительный огонь был настолько плотным, что немецкие самолеты буквально сразу же развернулись и полетели обратно. Они никак не могли пробраться в город. Так что для меня война началась ровно в 10 часов утра. Потом в двенадцать часов мы прослушали сообщение народного комиссара иностранных дел Советского Союза Вячеслава Михайловича Молотова о том, что началась война с Германией. Причем мы его прослушали, находясь на боевых постах, у нас был приемник, который потом куда-то забрали и закрыли в сейфе, не разрешалось, чтобы мы не слушали радиопередачи противника.

|

Группа краснофлотцев и старшин 67-й зенитно-артиллерийской батареи 54-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона противовоздушной обороны Черноморского флота. Крым, мыс Змеиный, 21 июня 1941-го года. Никто и не думал, что завтра начнется Великая Отечественная война. |

Митинга у нас не было, разве что организовали импровизированные выступления, на которых главный смысл всех разговоров был один – защитим наше Отечество. У нас было настолько развито предвоенное и школьное военно-патриотическое воспитание, так что о том, чтобы умереть за Родину – это не являлось само по себе героическим поступком. Каждый был готов отдать свою жизнь за нашу страну. Буквально через несколько месяцев на батарею приехало две «эмки», из которых вышли контр-адмирал Петр Никифорович Васюнин, и с ним комиссар, у которого ан рукаве было много нашивок, нас построили и говорят: «Одесса просит помощи, она обороняется от румынских захватчиков. Кто имеет желание добровольно пойти в морскую пехоту, помогать одесситам?» Все до единого человека, а спрашивали поименно, сделали два шага вперед. У меня в отделении был Юра Качалов, он только пришел к нам на батарею, молодой матрос, учился в Сталинградском военно-авиационном училище, без разрешения вел дневник курсанта, и его за это дело списали к нам. Так он ответил: «Я тоже готов, только есть проблема – я еще не изучил ручной пулемет». Ребенок, дите. Тогда командир батареи лейтенант Матвиенко сказал: «Товарищ командующий Керченской военно-морской базой. Я бы попросил от имени личного состава не расформировывать батарею, а послать нас в полном составе на оборону Одессы». Петр Никифорович Васюнин ответил: «Хорошо, спасибо, ваши пожелания мы обсудим и учтем». Я не знаю, была ли это проверка или нет, но никуда нас, ни одного человека, не взяли. Но так как продвижение немцев вперед шло довольно-таки быстро, уже в сентябре 1941-го года немцы оккупировали Полтаву, то буквально через несколько недель нас подняли по тревоге и отправили на Перекоп навстречу противнику. Нашу батарею собирались использовать как противотанковую. Но до Перекопа мы не дошли, остановились в Джанкое, там была узловая станция, и тут уже шло массовое отступление наших войск, они смотрели на нас и говорили: «Матросы, куда же вы едете? Впереди немцы!» В общем, мы там пробыли недели две или три, если не больше. Стали зенитчиками вместо противотанкистов, так как станцию очень сильно бомбили, немецкие налеты совершались через каждые 15-20 минут. Естественно, что немцы пытались подавить нашу батарею, и появились первые раненые, убитых еще не было. А потом поступила команда и нам уходить, там же не было самовольного отхода, кто куда хочет. Отступление шло организованно, основная часть войск шла на Севастополь, нашу же батарею направили назад в Керчь. По дороге мы заранее подготовили огневые позиции, так что все было готово к отражению возможных атак противника. Не вступая в бои, мы прошли свои старые позиции и заняли свою основную позицию там, где стояли на боевой готовности до начала войны. Началась оборона Керчи, в ходе которой мы уже не столько стреляли как зенитчики, а больше били как сухопутчики по наземным войскам. В ноябре 1941-го года произошел наш первый серьезный бой. По нам открыли огонь из минометов, одна из мин ударила в машину, которая тащила пушку, ее кабина загорелась. А рядом с ней стоял прицеп со снарядами, моя винтовка была в машине, кабина горела, я же полез в кузов за винтовкой, в это время рядом снова мина ударила, и я был ранен осколком. Как мне показалось, ранение было легкое, хотя осколок попал в затылок и вдавил в рану вату из шапки. О госпитализации мы тогда не думали, мой подчиненный матрос Трофименко перевязал мне голову, и тут раздалась команда: «Прибор ПУАЗО-2 и дальномер разбить и уничтожить». Артиллеристы еще стреляли, а мы уничтожили приборы, и отошли в город. И наступила наша последняя ночь в Керчи, это было уже 15 ноября 1941-го года. Хорошо помню, как мы стояли на переправе, я сперва думал, что это будет какой-то мост или паром. Ничего не было, подходил катер, на корме которого установлен пулемет на турели и два матроса с автоматами стоят кроме этого. Брали на борт только лежачих раненых, если ты ступишь ногой на борт – они угрожали оружием. Стоячие раненые должны были еще защищать Керчь и прикрывать отступление войск. Мое ранение не давало мне право на эвакуацию, и я не помню, каким путем, но мы отошли к металлургическому заводу. На улицах города скопилось несколько тысяч машин, которые шли из Крыма, в основном гражданских, в их кузовах можно было найти все, что ты хочешь. И, между прочим, было обидно видеть, как казакам из какой-то кавалерийской части, которые отошли от Перекопа, приказали уничтожить лошадей. Ты представляешь себе – да казак быстрее свою жену пристрелит, чем кобылу. Так что эти лошади бесхозные там ходили. Мое дальномерное отделение при мне держалось, на подступах к городу велась перестрелка, и мы отстреливались, как пехота. Был приличный мороз, уже ничего не ели ни вчера, ни сегодня, только так, если что-то под руку попадется. Один из моих матросов принес бутылку водки и большую банку замерзшим бычков в томате. Я до сегодняшнего дня больше не ем бычков. Это было ужасно. Воды не было, был какой-то колодец, в котором лед стоял, мы пробили ледышку, чтобы воды добыть, но она оказалась нечистая, и тогда все из горла пили эту водку, закусывали бычками. Объелись ими сильно. И ночью нас эвакуировали – там был металлургический завод им. П.Л. Войкова, подошли наши орудия с остальными краснофлотцами, и в нашу задачу входило его охранять, а у него был свой причал. Когда мы подошли, там уже стояла баржа – на этой посудине было так тесно, что я не знаю, как умудрились погрузить пушки, мой прибор был разбит, а народу на палубе было столько, что ногой не ступишь, чтобы на человека не наступить. Что в трюме делалось, не представляю. И так я ходил-ходил-ходил, было холодно, не мог приютиться нигде, пока аж на корму не дошел. И как-то здесь нашел скобу, дернул за нее, а там люк. Спрашиваю, кто-то есть – никого нет, и лестница вниз ведет. Я по ней спустился вниз, и у меня получилось целая каюта. Оказался в помещении, которое называется бак пищевой воды, он сделан так, чтобы вода была всегда холодной для экипажа. Но там воды не было, так что я обрадовался, а потом там стало так холодно, что пока нас кто-то тащил на буксире до Таманского полуострова, то мне показалось, что у меня мясо от костей поотмерзало по всему телу.

Мы были эвакуированы на Таманский полуостров, на котором быстро заняли оборону. Все четыре зенитные орудия установили на огневых позициях, и я в это время вступил в члены ВКП (б). Нужны были новые приборы, в моем отделении не было даже дальномера, и тут ввели новую должность на батарее –

заместитель политрука. У меня партийного стажа не было, но все равно на эту должность поставили. Перезимовали на позициях, я ездил за дальномером в Анапу, привез новый. ПУАЗО как не было, так и не появилось, налеты вражеской авиации были сильные, мы стреляли по вражеским самолетам прямой наводкой. Когда наводили на Керчь дальномер после того, как в мае 1942-го года наши войска снова оттуда отступили, то видели, как немцы вытравливали людей из Аджимушкайских каменоломен.

В августе 1942-го года немцы дошли до подступов к Темрюку. Внезапно нам была дана команда разделить батарею на две полубатареи. Одна часть с настоящим политруком и командиром огневого взвода направили на косу, а две пушки с комбатом и со мной как с политруком бросили в направлении Темрюка. Я понятия не имел, каковы мои задачи как политработника. Дело в том, что у нас политруком был Верещак, очень неграмотный человек, говорил, что товарищ Пушкин был из народа, и мы его не почитали. Он имел всего четыре класса образования, и долгое время работал начальником политотдела машинно-тракторной станции. И его дали нам политруком. Мы все понимали, что он слабенький в отношении политической грамотности. Так что мне учиться новой работе было не у кого. Поэтому вспомнил кадры из довоенного кинофильма «Мы из Кронштадта», который показывал бои матросов с Юденичем на подступах к Петрограду. И там был представлен очень сильный образ комиссара Мартынова, который шел с наганом впереди войск. У меня нагана не было, была только винтовка, но по прибытии на место я занял боевые порядки впереди батареи, потому что с суши на нас наступала вражеская пехота. И я с винтовкой матросов воодушевлял. Мы заняли хорошую огневую позицию, и когда увидели, что шла большая немецкая колонна мотопехоты, может, там были и танки, но из-за деревьев нам не было ничего видно, только пыль столбом шла на два километра. И мы открыли массированный артиллерийский огонь по этой колонне. Но долго стрелять нам не пришлось, так как тяжелая немецкая артиллерия нас засекла и начала обстреливать. Вскоре у нашей пушки одну станину оторвало и разбило колесо, потом мы изменили позицию и переехали в тыл, а немцы уже на машинах не двигались, а вели наступление пехотой. Мы стреляли теперь и из винтовок, и из пушек. Перед нами были плавни, то как только мы открывали огонь, то немцы сразу же залегали, так что в камышах нам их даже не было видно. Потом нам говорили, что атаковали румыны, потому что кто-то стрелял по ним сзади из 50-мм ротных минометов, чтобы поднять в атаку. Только они вставали – мы снова от них отстреливаемся. Короче говоря, так мы провоевали вечер и ночь, после чего снова сменили огневую позицию. Где-то часов в десять вечера появился матрос верхом на лошади, который передал приказ командования взорвать пушки. При этом командир батареи даже не посчитал нужным меня поставить в известность, куда собирался уходить с личным составом. Но поскольку я был политруком, то мне как партийному работнику приказали остаться для взрыва орудий. Со мной были два командира орудия, старшины первой статьи Мыкола Косенко и Гриша Зозуля. Я должен был проследить за тем, чтобы орудия не достались врагу. Нас учили до войны, что если песчинка попадет в орудие, то ствол разорвется. Поэтому мы запихали в ствол железяку метра два с руку толщиной, которая называется вага, она предназначена для того, чтобы переводить зенитное орудие из походного в боевое положение. Кроме того, насыпали туда же земли, разбили снарядный ящик, забили все это клиньями, зарядили оба орудия боевыми снарядами и направили их в сторону станицы Старотитаровской.

Но у нас было еще довольно много снарядов, ящиков по двадцать на каждое орудие. Их тоже надо было уничтожить, и здесь решение принимали командиры орудий как специалисты. Гриша разрядил снаряд, достал порох. Мы так думали, что зажжем пороха, и от него загорится ящик, затем остальные ящики и снаряды. Так что и пушки будут выведены из строя, и снаряды уничтожены. Но в гильзе 76,2 мм снаряда порох оказался как длинная макаронина, в ней семь отверстий, для того, чтобы туда поступал кислород, и когда мы его подожгли, то такая пороховая макаронина представляла собой ракету, которая мгновенно вылетела из ящика, после чего куда-то разлетелась. Но мы же все хохлы, соображаем, поэтому разрядили два снаряда и прикрыли эти макаронины крышкой, так что теперь никуда они не полетят, И действительно, в этот раз загорелся снарядный ящик, а пушки у нас уже готовы к взрыву. Ну, ящик горит серьезно, Гриша говорит: «Ну, прощай Нюрка!» Он был уже женат до войны. И дернул за шнур – как бабахнет первое орудие, что аж погасило взрывной волной наш костер. Подходим к пушке – она, голубочка, как стояла, так и стоит. Куда улетела вага и земля, непонятно. Тогда мы решили повторить те же действия с орудием, но рядом валялось брошенное противотанковое ружье, и командиры орудий решили прострелить пневматический накатник, тогда пушка при выстреле откатится, а наката не получится, потому что механизм будет уничтожен. Так мы и сделали с обоими орудиями. Когда прострелили накатник, там прямо что-то зашипело, загудело и полилось. Мы снова подожгли снарядные ящики, разгорелось все серьезно, после чего снова выстрелили из орудий и наши бедолажки-пушки откатились и не накатились. Моя комиссарская совесть была чиста, и я мог подписаться, что оба орудия выведены из строя. Но все это заняло много времени, командир с личным составом уходил часов в десять вечера, а мы управились только к трем часам ночи. Что делать, не знаем, идем примерно в том направлении, куда наши уходили. Вдруг раздается команда: «Стой! Кто идет, тудыт-твою-мать?» Приказали нам ложиться, говорим, что мы матросы, взрывали пушки и сейчас ищем своих. Они слышали взрывы, но дальше искать своих не пустили, сказали, мол, если все в тыл уйдут, то кто же будет прикрывать отступление. Под нос сунули автомат ППШ, куда ты денешься. Так мы втроем попали в группу прикрытия отвода наших войск с Таманского полуострова. Переночевали до рассвета, откуда-то по нам били из пулеметов немцы, мы их не видим. Мы по ним стреляем, они нас, судя по всему, тоже не видели.

Утром взошло солнце и во всей красе появилось наше ласковое Черное море. Погода была благодатная. Наша группа организовано отступала отрядами по 10-20 человек, двигались перебежками по 50 метров. И я очутился около воды. После войны читал в мемуарах советских военачальников информацию о том, что за спасением прикрытия прибыло 14 торпедных катеров. Так вот, я живой свидетель этому. Когда появились на горизонте и кильватерной колонной шли торпедные катера, для нас они стали настоящим спасением, потому что там не было ни причала, ничего, а у торпедных катеров – мелкая посадка. Поэтому они свободно проходили даже тогда, когда человеку было всего по пояс воды. И я вижу, что к первому катеру побежала группа матросов, но под пулями сильно не побежишь, немцы нас уже обстреливали. Кое-как на катер забрались, подходит следующий, мне оттуда машут руками, мол, забирайся. На катере же было две здоровенные торпеды, на каждой толстый слой пушечного сала, ведь иначе от морской воды торпеда может заржаветь, как нам рассказывали еще до войны. Там уже сидело верхом на одной торпеде два матроса, а на второй – один. И я успел все-таки добежать, пока катер отходил, винтовку бросил туда, а сам ухватился за фальшборт, то есть огораживающий палубу металлический прут. И эти двое ребят быстренько схватили меня за ремень, одновременно с этим катер как дал по газам, что мои ноги только болтнулись в воздухе и меня втащили на торпеду. Вот так я был эвакуирован вместе с прикрытием.

Вражеские истребители носятся по Черному морю и ищут эти торпедные катера, чтобы их расстреливать. Но дело в том, что когда идет торпедный катер, то за ним поднимается бурун метров на пять в высоту, и падает на эти торпеды. А тут мы на них сидим, пока не добрались до порта. Прибыли в Новороссийск и выгрузились прямо на причал, а я такой мокрый, что даже на всем теле мясо от кости отмокло. На причале орут: «Быстро выскакивай!» Да еще и винтовку надо подобрать, ведь катеру нужно поскорее тикать в море, ему в воде легче и не страшно, он будет маневрировать и крутить, так что удерет от «Мессершмитта». Нас же погрузили на машину, и мы поехали в Кабардинку. Когда выгрузились, то увидели, что там стояло множество и множество людей военных, и такие же мокрые, как мы, и сухие, и всякие. Тут раздается команда: «Всем встать! Слушай мою команду – в две шеренги становись!» Мы построились и начали считать, каждого десятого назначали командиром отделения, после чего садились на машины, кто и как попадал в различные отделения, мы втроем держались друг друга, я встретил обоих командиров орудий, они также эвакуировались. Так мы вошли в состав 1-го батальона 83-й морской стрелковой бригады под командованием майора Ивана Васильевича Красотченко. Его направили на оборону Новороссийска, который тогда еще не был сдан. И мы четыре дня вели тяжелейшие бои за город. Тогда было убито и ранено множество наших ребят, противник до ужаса точно бил из пулеметов. Передовая есть передовая. При этом я не могу сказать, что нас сильно бомбили или обстреливали из артиллерии. К тому времени, когда мы подошли к подступам Новороссийска, город уже был пустой. Два или три дня и ночи мы держали оборону в пригороде, потом под вечер была команда сняться с позиций и отойти в город, где занять оборону на центральной улице. Я попал на второй этаж в одном из домов. Начался ночной уличный бой. Это было страшно. И под утро прошла команда по матросскому «телефону» о том, что город оставлен, а мы остались в качестве единственного прикрытия. Поэтому на рассвете майор Красотченко построил нас, сколько осталось от батальона, человек двести, не больше. Это было 11 сентября 1942-го года, я в жизни не забуду этот день, и комбат нам сказал, что если мы продержимся один день, то ночью за нами пришлют корабли. Сначала нас в тюрьму завели, чтобы мы всем батальоном заняли там оборону, но я сказал, что не пойду в тюрьму, потому что там готовый концлагерь, лучше уж засесть где-то на чердаке в доме неподалеку. В итоге вывели нас из тюрьмы и мы перешли к берегу у рыбацкого поселка Станичка (ныне – Куниковка), где заняли в домах оборону. Домики там были стандартные, больше двадцати, целая улица, у каждого приусадебные участки, а дальше уже берег идет. В этот день утром мы не то, чтобы воевали, а больше спрятались, но где-то часа в три дня немцы нас обнаружили. И начали мы сражаться по серьезному, кто из чердака, кто с земли, кто где укрылся, оттуда и бил. Мы втроем сидели на чердаке, и с нами был Леша Барабаши с ручным пулеметом Дегтярева. А оружия в оставленном городе можно было найти какое хочешь, но я не расставался со своей винтовкой Мосина, только красивый нож подобрал. При первой же вражеской атаке мы решили показать матросскую лихость немцам, выставили этот пулемет и открыли огонь по пехоте. Но мы не подумали, что враги быстро определят, где мы засели. А я в щель посмотрю, они уже стреляют по дому, так как быстро поняли, что мы на чердаках сидим, и били зажигательными пулями и снарядами. Вскоре горело пять или семь домиков, но еще штук пятнадцать стояло невредимыми. Вдруг, мы даже не успели опомниться, как шарахнуло по нашему домику. Помню, мы окровавленными летели с чердака, оружие осталось там, я честно говорю, как было. Ну, не сказать, что был уже поздний вечер, в то же время чувствовалось, что вот-вот сумерки наступят. Нас осталось только трое, один погиб на чердаке. Как я очнулся во дворе, то не помню, что разорвалось, или немецкая граната, или наша, но у моего товарища на поясе висела противотанковая граната, и его разорвало в пух и прах. Остались в живых Леша Барабаши и я. Он меня перевязал, все лицо у меня в крови, и так как у нас уже не было даже винтовок, то мой товарищ, сам штангист, крепкий и здоровый, разогнался, чтобы не перелазить, а проломить забор. Но ограда у дома попалась крепкая, его отбросило, тогда он надел на голову валявшуюся во дворе брошенную кем-то каску, и кричит мне: «Прыгай на меня!» И я на него прыгнул, мы проломили забор, бросились к берегу, где под горящей лодкой увидели еще троих человек. А уже вечерело, в метрах двухстах от нас немцы стреляют по тем, кто плывет в Цемесской бухте. Расстреливают прямо на плаву, и тут мой товарищ Леша что делает – вчера, когда мы были в городе, то проходили через новороссийский холодильный комбинат, а он был большой любитель покушать, и прихватил кусок ветчины, который спрятал в немецкий трофейный рюкзак. С чердака летел, свой ручной пулемет отбросил, а с рюкзаком не расстался! Так вот, теперь он этот окорок выкинул, взял у меня нож и поплавки с сетей срезал, которые бросал в рюкзак. Набил рюкзачок, и говорит: «Ваня, вдвоем поплывем». А у нас до войны был развит спорт – он был штангист, а я пловец, были у нас среди моряков и бегуны, и волейболисты, кто ничем не занимался, так те как минимум перетягивали канат. Поэтому для меня плавание было не таким уж страшным делом – я Цемесскую бухту особенно не испугался. Только морда вся в крови была, у меня и сейчас два осколка возле глаза остались. Но бросать своих товарищей нельзя, рядом с нами другие матросы лежат. Сижу и думаю о том, каков же у нас выбор – или плен, или расстрел, уже видно, несмотря на темноту, как несколько матросов немцы повесили в начале поселка. Я все-таки как бывший командир отделения принял решение организовать эвакуацию, быстренько схватил несколько бревен, мы их связали, голые разделись, за бревна ухватились и втроем на этом импровизированном плоту подошли к берегу. Подошли втроем, два морских пехотинца куда-то делись, потом еще один прибежал, отдал мне свой автомат ППШ, а я начал искать свой партийный билет, нельзя допустить, чтобы он врагу остался. Тарас Бульба из-за люльки попал к полякам в плен, а я мог оказаться в лапах немцев из-за партийного билета, который остался в кармане гимнастерки. Вернулся за ним, забинтовал его и положил на бревна. После моего возвращения мы оттолкнулись, и наш плот поплыл. Решил про себя – погибнуть, так в Цемесской бухте по-морскому, утонуть, а не у немцев в плену сгинуть. Я даже не помню, нас было четверо, а это нелегкое дело, переплывать, нужны весла, мы мучали-мучали свой плотик, и поняли, что до берега на нем не дотянуть. И где-то посередине Цемесской бухты решили его бросить, поплыть своими собственными силами. Причем мы еще и переплывали через пятно мазута, разлившегося в воде. Я не знаю, как время отсчитывалось, но когда я почувствовал под ногами гальку, то был не в состоянии встать ровно. И пока сила воды меня поддерживала, то казалось, что иду, а потом на четвереньках я выполз, за мной мои товарищи. И потерял сознание. Если честно, были у нас стопроцентно сломлена сила воли, все было безразлично, нет ни оружия, ни сил. Очнулся только от страшного холода, меня всего начало трясти. Ну, и мои товарищи к тому времени очнулись, начали уже ходить, а берег крутой, нигде нельзя подняться наверх. Уже взошло солнце, когда мы нашли тропинку, всего в лощине собралось девятнадцать голых человек. Все дрожащие, кто как плыл, кто с помощью плота, кто сам. Тут на берегу появился наш молоденький солдатик и скомандовал: «Руки вверх!» А мы говорим: «Сынок, ну куда нам еще и руки вверх поднимать, мы и так смертельно замерзли». Стал он интересоваться, кто мы такие, а там стояла 76,2-мм зенитная батарея, точно такая же, как и моя. По правилам же выделяется дозор из личного состава для того, чтобы проверить берег. Мы попросили его позвать какого-нибудь офицера. Рассказали, что переплыли Цемесскую бухту.

Пришел младший лейтенант, посмотрел на нас, ушел куда-то, по возвращении принес большую банку горохового супа-пюре, литров пять там было, штыком открыл ее и еще принес котелок чачи, чтобы мы немножко согрелись. Мы котелок этот пустили по кругу, с ним банку, руками брали и закусывали супом-пюре. А в овраге стоял эвакогоспиталь, в котором с раненых, у которых была оторвана рука или нога, снимали одежду. Там можно было приодеться в вещевом складе. Младший лейтенант привел нас туда, и мы действительно приоделись, если бы сделать наш снимок в то время, сегодня он вызвал бы гомерический хохот – кто в чем был одет, у некоторых морды в мазуте, черные, страшные. В полевом госпитале у меня из лица повытаскивали великое множество мелких осколков, но два, как я уже говорил, остались. Потом нам сказали идти по тропинке к окраине Новороссийска, которая еще не была занята противником, ее наши войска удержали. Там была организована сильная оборона, и находился заградительный отряд, который задерживал дезертиров. Что было самое интересное, так это то, что когда я подошел туда, то увидел, что заградотрядом командовал политрук моей батареи Верещак. Он меня, конечно же, в таком виде не узнал, а я же, как новый член партии, был у него секретарем парторганизации. Говорю Верещаку: «Товарищ политрук!» Он на меня удивленно смотрит и спрашивает: «Кто вы такие, что это за войско такое страшное?» Тогда я отвечаю: «Товарищ политрук, вы меня не узнаете, я ваш секретарь парторганизации старшина Кулибаба Иван Трофимович». Он сразу спрашивает, где командир нашего 1-го батальона майор Красотченко. Я не знал, куда он делся. Нас посадили в машину, а там сидит пленный немец, но я попросил его выгрузить, а то мы от злости пленного не довезем. И отправили нас в Геленджик, где происходила переформировка 83-й морской стрелковой бригады. Мы страшные туда прибыли, нам дали керосина, там была развернута в палатках полевая баня, и душевые имелись, с керосином мы друг друга от мазута отмыли и привели себя в порядок. После этого меня первым к себе пригласил особист, который сразу же спросил, где моя винтовка. Я отвечаю, что переплыл голым Цемесскую бухту, сперва на бревнах, потом сам, и, естественно, с винтовкой не смог бы переплыть. Особист отвечает: «Значит, пойдешь в бой без оружия, государство не может разбрасываться винтовками. Там и добудешь себе карабин у врага!» Потом ко мне пришел политработник, говорит, что нужно представить меня к награде. Вот тут я допустил ошибку, не знал, что рассказал Лешка Барабаши. Мне говорят, что я убил нескольких немцев, но ответил, что стрелял по противнику, и они падали, это точно, но вот убил их или ранил, не знаю. Был слишком честным и не мог соврать. Спрашивают, скольких наверняка я поразил. Ведь легко мог соврать, сказать сколько хочешь, но был настолько наивным, что ответил одно – не знаю. Лешке Барабаши дали медаль «За отвагу», а мне ничего не досталось, поскольку не назвал ничего конкретного.

После пополнения и отдыха, который продолжался примерно недели две, наша 83-я отдельная морская стрелковая бригада, которую в сентябре почему-то переименовали во 2-ю отдельную бригаду морской пехоты, но потом вернули старое наименование, была сформирована. Кстати, в ходе войны наша бригада получила такие почетные наименования, как «Новороссийско-Дунайская», «Дважды Краснознаменная» и «ордена Суворова II степени». Затем нас начали бросать в бой, я был в 305-м отдельном батальоне морской пехоты. Стал комсоргом этого батальона как партийный человек. И в составе этого батальона провоевал до апреля 1943-го года. Были тяжелейшие бои на перевалах от Новороссийска до Туапсе. Там такая местность, с нашей стороны полого, а со стороны немцев более круто, Кавказский хребет так идет. И все заросло деревьями, так что там особенно не разгуляешься с маневрами. Были отдельные тропы и перевалы, на которых мы вели очень тяжелые бои. Где только пехота не удерживала оборону, на ликвидацию прорывов посылали нас, матросов. Когда я плыл в сентябре через Цемесскую бухту, днем еще была страшная жара, а ночью не более 10 градусов, поэтому в воде плывешь как в теплом чае. А на улице, то есть над водой, было страшно холодно. А теперь, когда нас одели на голое тело в пехотные брюки и гимнастерки, а также шинели, то почему-то не выдали ни майки, ни кальсон, ни трусов, и в таком виде мы пошли в первый бой. Был страшно жаркий день, так что я оставил шинель в окопе. Все время нахожусь при какой-то роте, сегодня в одной, завтра в другой. Иду рядом с комсомольцами, как же иначе я буду их воодушевлять. А ночью стало очень холодно, и до того замерз, что до чего додумался – там в посадке росли дубочки, с которых не опала листва, эти листья оборвал и засунул себе за пазуху. Даже в штаны засунул, стало теплее, зато стал весь круглым. Но при этом понятия не имел, что на каждом листочке есть хозяин – живое насекомое, которое спало в холод, а из-за тепла моего тела они все ожили, и начали по мне ползать, это было страшное дело. Кое-как от них избавился, и на следующий день добился того, чтобы нам выдали нижнее белье.

Все бои на перевалах были похожи один на другой – постоянные наши атаки и контратаки противника. Но один эпизод мне запомнился на всю жизнь. Начальник политотдела нашей бригады полковой комиссар Андрей Иванович Рыжов, впоследствии Герой Советского Союза, вызвал меня к себе в штаб и говорит: «Комсорг, вот по этому проводу идет телефонная связь с нашим передовым отрядом, ты двигайся рядом с ним и сможешь подняться на перевал, мы не знаем, что с этим взводом стряслось, удержат ли они свой участок в горах». А я все время был в боях, у меня в батальоне имелось триста комсомольцев. Так что должен быть на самом опасном участке. Пошел я в этот взвод. Когда пришел туда, там осталось в живых три человека, но пулемет «Максим» у них, есть патроны и телефон работает. Вокруг валяются убитые, и старший во взводе Быков мне сказал, что он уйдет с этой позиции последним на небеса, ни один человек живым не отступит, будут держать позиции до последнего. По телефону Рыжов попросил меня передать им благодарность от имени штаба 83-й отдельной морской стрелковой бригады, а я отвечаю, что не могу ее передать, потому что ребята все глухие. Они почти ничего не слышали, приходилось орать в прямо уши. Воевали не на жизнь, а на смерть. Вечный покой, вечная слава всем храбрецам, сложившим свои головы на этих проклятых перевалах. Причем получалось до ужаса обидно – только мы закрепимся на позициях, передадим их пехоте, сразу же подгонят машины «Студдебеккеры», погрузят нас и перебросят в другое место. И снова очередная мясорубка. Таким вот образом мы провоевали осень 1942-го года, а в ноябре были выведены в резерв командующего Черноморской группой войск, и сосредоточились в Туапсе. В это время я заболел дизентерией, меня забрали в госпиталь, и там объявляют, что мне присвоено звание младшего лейтенанта. За участие в боях, ведь комсорг батальона – это уже офицерская должность. Я пришел из госпиталя, бригада уже стояла в Туапсе, наш батальон расположился в пригороде у берегов реки Паук. Здесь мы смогли подсчитать свои потери и увидели, что разбили нас так, что в нашем 305-м отдельном батальоне морской пехоты осталось в живых из почти 800 человек всего чуть более 250 солдат и офицеров. Раскромсали всех. Хорошо то, что выжил парторг Гридинский, он был мне как отец, вот кто меня учил и жить, и воевать, и обучал политической работе и патриотизму. К большому несчастью, впоследствии Гридинский погиб в боях. Жили мы в семьях как родные люди, ведь в каждой семье кто-то воевал. Получаем паек – делимся с жителями, они нам готовят еду, старались помочь друг другу, и отдавали последнее.

Наконец мы получили пополнение. До этого я считал, что на Кавказе живут только грузины и армяне, а тут пришли в мой батальон комсомольцами представители тридцати национальностей. Это были армяне, азербайджане, грузины, осетины, кабардинцы, дагестанцы, мингрелы, балкарцы, чеченцы, и многие другие кавказские и закавказские народы. Все они молодые ребята со школьной скамьи, совершенно необученные военному делу. И мы всех одели в тельняшки, начали тренировать с ноября 1942-го по январь 1943-го годов. Поначалу учили преимущественно по пехотным стандартам, учили ползать по-пластунски, как правильно окопы рыть, точно стрелять по мишени, разбор и сборка винтовки и автоматов, которые мы массово получили только в конце 1942- го года. Занимались каждый день с утра до вечера только с перерывами на обед. А потом начались учебные тренировки высадки десанта. Идем на причал, садимся на катера или баржи, они дают в море круг, и где-то в другом месте высаживаемся в воду. В основном прыгали по пояс или по колено, не глубже, осень, к счастью, была теплая. Несмотря на учебу, многие ребята все еще очень плохо говорили по-русски. Ну, большинство, конечно же, разговаривали. Примерно половина новобранцев были комсомольцами, и моя задача заключалась в том, чтобы увеличить количество комсомольцев, в итоге после проведения агитационной работы у меня в батальоне снова комсомольцами стали порядка трехсот человек. Многие ветераны после войны рассказывали мне о том, как они проводили комсомольские собрания, но я скажу так – где ты их будешь проводить даже на переформировке? Постоянно идет учеба, не до официоза.

Мы хорошо подготовились, прекрасно научились прыгать в воду поротно и повзводно, движения отработали до автоматизма. И в феврале 1943-го года наша бригада приняла участие в Новороссийской десантной операции. В ночь на 4 февраля нас подняли по боевой тревоге. Вообще-то нам частенько по ночам объявляли тревоги, но все они были учебными. А тут по-настоящему, привели нас на причал, где стоял громадный сухогруз. Очень большое судно, куда погрузились части нашей 83-й отдельной морской стрелковой бригады. Тогда нам ничего не сообщили, просто отправили в трюм и на палубу сухогруза наш кавказский винегрет. И здесь мне хочется отметить отношение мирных людей к нашим солдатам и офицерам. Пришли проводить в бой все те люди, у которых мы жили. Та семья, где я жил, меня провожала как родного, они плакали, и мы плакали. Погода была пасмурная, уже темно, мы поняли, что идем на ночной десант. Наступил момент, когда раздалась команда: «Отдать носовой! Отдать кормовой!» Моряков провожают не так, как поезда, с песнями, люди махали нам руками и не могли сдержать слез. Не могу сказать, кто именно, но неожиданно кто-то запел песню «Прощай, любимый город… Уходим завтра в море…» Пели эту песню многие, это была как наша клятва людям о том, что мы не подведем их, что мы защитим их. И сегодня не могу без слез вспоминать этот момент.

Шторм в море был страшнейший. Уже на корабле мы узнали, что будем высаживаться в районе Южной Озерейки, где находился удобный пляж для высадки. На рассвете мы подошли к берегу примерно на три морские мили, но наши большие корабли остановились во втором эшелоне. Мы увидели с борта страшную картину – на берегу стоит баржа с горящими танками, в воздухе опускаются парашютисты, их освещают прожекторами с земли, после чего расстреливают из пулеметов. На берегу идет бой. По нашему сухогрузу начали бить из крупнокалиберной артиллерии. Произошло несколько касательных попаданий, на борту появились раненые. Немцы нас, по сути, не подпустили к берегу, и я не увидел наших кораблей поддержки, а ведь в море мы очень надеялись, что высадке окажут поддержку такие боевые корабли, как крейсеры «Красный Крым» и «Красный Кавказ», лидер «Харьков». Но что-то не получилось по времени, это корабли куда-то ушли, и нас вернули обратно в Геленджик, где мы переночевали. Утром мы с удивлением узнали, что отряд под командованием Цезаря Львовича Куникова, который наносил вспомогательный удар в районе того самого рыбацкого поселка Станичка, где мы оборонялись, высадился очень удачно и закрепился на берегу, такого шороху там наделал, что немцы опомниться не могли. И нас срочно подняли по тревоге, после чего в ночь с 8 на 9 февраля 1943-го года мы снова погрузились на корабли. На рейде Геленджика все еще стоял наш огромный транспорт, но к причалу подходили всевозможные канонерские лодки, тральщики, моторные и сторожевые катера. Погрузили нас, и перебросили под Мысхако, причем мы высаживались на необорудованный берег, прыгали в воду, а бросаться в клокочущее море было страшновато. Но меня подозвал к себе парторг нашего 305-го отдельного батальона морской пехоты Гридинский, и сказал: «Ваня, кончился период агитации, сейчас личный пример дороже всего. Ты помоложе меня, и лучше плаваешь, давай-ка покажи пример своим комсомольцам». А вчера перед посадкой на корабли был митинг, я там выступал с речью, говорил о том, что «не щадя живота мы пойдем помогать братьям и сестрам своим на плацдарм освобождать наш город Новороссийск». И я прыгнул, волной с меня сбило шапку, холода не почувствовал, поднял автомат над головой и закричал: «Братцы-матросы, земля под ногами! Вперед!» И началась высадка.

Наша задача заключалась в том, чтобы расширить плацдарм. Катер, который нас высадил, вскоре ушел, десять градусов мороза, пурга, ничего не видно, и на море страшный шторм – все это нам на руку. Если ты уцепился в берег, то тебя никакая сила не сдвинет назад, ведь сзади ледяная вода, так что путь только один – вперед. А немцы чувствуют, что что-то делается, приходят подкрепления, но им из-за погоды ничего не видно, поэтому они методично обстреливают плацдарм из минометов по квадратам. Тут мина в воду упадет, там на берегу разорвется. И без того при высадке были раненые и убитые, а теперь пошли новые потери. Катера быстро сгружали десант, и вскоре наш батальон сосредоточился на плацдарме. Мы пошли в бой, первой захватили немецкую пушку, по всей видимости, ее расчет поспешно отступил, когда почувствовал, что впереди мы высаживаемся. И за первый день к вечеру мы подошли к восточной окраине совхоза «Мысхако». После чего каждый день начались исключительно тяжелые бои. Ночью подвезут подкрепление, а днем уже большинство этих новоприбывших перебьют. Эвакуируют их, и снова к нам подвезут очередное подкрепление. Потом наш плацдарм вошел в историю под названием «Малая Земля», и стал известен благодаря тому, что будущий генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев, будучи в то время полковником, был начальником политотдела 18-й армии. Он приплывал на Малую Землю, но я даже духу его в то время не видел на передовой.

Мы же все время воевали, и через каждые два-три дня штурмовали одну проклятую высоту. Февраль, снег, холодно, земля в воронках, в которых ты справляешь свои надобности. Хорошо помню, как однажды сунулся по надобности в одну воронку, а там уже сидела Вера Макаренко, наш санинструктор, как говорится, заняла оборону. И она мне говорит: «Спина к спине, Ваня, сядем. Ничего, мы свои». Жили там дружно. В итоге на плацдарме накопилось прилично войск. Немцы каждый день бросали нам листовки с призывом сдаваться в плен, но они не имели никакого эффекта на морских пехотинцев. Наконец впереди было, 20 апреля, день рождения Адольфа Гитлера, и за неделю до этой даты у нас появились листовки о том, что фюрер в честь своего дня рождения гарантирует всем нам жизнь, если мы сдадим плацдарм немецким войскам. И вот 16 апреля нам дали день на раздумье, а 17 апреля 1943-го года началось сильнейшее контрнаступление противника. Немцы всегда воевали по науке и не занимались безобразием, в восемь часов завтрак – значит, завтрак, никакой войны. А это уже апрель месяц, птички поют, на деревьях листики появляются. Немцы же позавтракали, и тут солнце закрыли немецкие самолеты, в которых я как дальномерщик без труда узнал пикирующие бомбардировщики «Юнкерсы-87». Наши летят тройками, а немцы атаковали «ключом» одним за одним. Пикируют все по очереди, каждый бросает бомбы, при этом они включают сирены, жуткие завывания которых оказывают сильное психологическое воздействие. Ужасно было. Причем я считал их сначала, но вскоре сбился со счета, потому что со стороны Анапы постоянно прилетали и улетали все новые и новые самолеты. Через два часа не осталось ни кустика, ни листочка, ни птички. А что делают немцы? У нас во всем батальоне не было сигнальной ракеты, а у них на каждое отделение имелась своя ракетница, поэтому они пускали зеленые ракеты, чтобы немецкие летчики по ошибке их не пробомбили. Тогда мы ползем к ним поближе, и попадаем в прибрежную полосу под защитой немцев. Это нам очень помогло, ведь кто попал в этот налет авиации, был либо убит, либо ранен. И через два часа после начала авианалета немцы с засученными рукавами пошли в атаку. Во весь рост, они считали, что ничего живого на наших позициях уже ничего не осталось. Они по-своему что-то говорят, мы кричим в ответ: «Полундра, тудыт-твою-мать!» Наши соседи – пехота орут: «Ура!» А враги в ответ что-то по своему кричат. Мы в атаку любим бежать, немцы же шли спокойно, причем стреляли исключительно трассирующими пулями, зелеными, красными или синими. Били ими и пулеметы, и автоматы, и карабины. Атака происходила в первой половине дня, так что трассирующая стрельба была не особенно заметна, а вот когда ты шел в ночную атаку, то тогда складывалось такое впечатление, что на тебя летит сноп искр. Фейерверк настоящий, и кажется, что все пули до единой летят в тебя. В этот же раз мы молчим, расстояние до врага становится все ближе и ближе. Рядом со мной находился командир нашего 305-го отдельного батальона морской пехоты старший лейтенант Борисенко, по его приказу мы открыли огонь, сначала одиночные выстрелы, потом мы ощетинились на врага залпами, и тут наш пулемет «Максим» по приказу комбата как чесанул по немцам, что ужас. И положил их столько, что Слава Тебе, Господи. Немцы залегли, потом их командиры заругали солдат, они снова поднялись в атаку. И пошли во второй раз, большой лавиной. Снова пулемет как чесанул, что страх один, наш станковый пулемет «Максим» в обороне был самым грозным оружием во время войны. И вдруг он замолчал, Борисенко орет: «Мать-перемать, пулемет, пулемет! Медсестра, почему «Максим» молчит, чего ты чухаешься, иди, проверь в чем дело». А санинструктором у нас была девушка Клава из Кубани, все наши девочки были невоеннообязанными, шли в армию добровольцами по призыву райкома комсомола. Они шли в райком комсомола и получали путевку, по которому их в военкомате призывали в армию. Им было по семнадцать лет, а то и по шестнадцать. Клава подползла к позиции, а пулеметчик был убит, так она как уцепилась в гашетку «Максим», и стреляла до тех пор, пока не закончилась пулеметная лента. Немцы залегли, санинструктор сделала нам погоду при отражении их атаки. И после боя комбат спрашивает, кого назначить пулеметчиком, а все морские пехотинцы говорят: «Как кого? Вот же Клава есть!» Ее назначили пулеметчиком. Потом убило командира пулеметного отделения и ее поставили на его место. 17 апреля 1943-го года стал тяжелейшим днем на Малой Земле, у меня было побито огромное множество комсомольцев. Дальше стало еще тяжелее, 19 апреля вызывает нас с Гридинским к себе старший лейтенант Борисенко и говорит: «Братцы, надо идти к берегу, может быть, вы там найдете пусть одного, двоих, троих ребят, способных держать винтовку. И приведите их к нам. Нас осталось тридцать пять человек во всем батальоне». Людей действительно не было. Мы пошли туда, а целый день мы, конечно же, ничего не пили и не ели, ведь бои шли бесконечные, немцы твердо решили, не считаясь ни с какими потерями, сбросить нас в море. Прошлой ночью кто-то из тыловиков привез питание, на одного человека выдавали огромную булку хлеба и двухкилограммовую банку тушенки, такие огромные потери были. И что мне запомнилось – в шапку высыпали целую горсть чернослива. А так как там земля каменистая, то я себе с парторгом, который в трех метрах от меня себе конуру вырыл, смог сделать примерно по пояс в глубину ямку, и то в нее не укрыться. Это не окоп. Когда мы пошли на берег, мне не захотелось таскать с собой шинель, я оставил ее в своей ямке, взяв только винтовку, а Гридинский – автомат. Там же оставил свой чернослив, банку тушенки и хлеб. Ночь была ясная и лунная, мы набрали немного тыловиков и привели в батальон в качестве подкрепления. Вернулись примерно через час. Я начал искать свое место, смотрю, что-то блестит, поднял – жестянка, чувствую, что тушенкой пахнет, и начал разгребать. Вот судьба. Оказалось, что в мой окопчик произошло прямое попадание снаряда – если бы я там сидел, то все, погиб бы. Когда достал шинель оттуда, она была вся изрешечена осколками. Утром начался бой, меня ранило. Сквозное ранение левой руки, пуля прошла через всю руку.

Меня отправили на берег, оттуда на Большую Землю. Отлежался в Архипо-Осиповке в госпитале, он располагался в здании довоенного санатория. Пролежал весь апрель и целый май. Когда я вышел из госпиталя, то пошел в кадровый отдел 18-й армии. Меня там поздравили, вручили медаль «За отвагу», после чего выдали справку о том, что мне присвоено звание лейтенанта и проинформировали, что есть приказ Верховного Главнокомандующего – со всех фронтов лейтенантов, выросших из солдатской и матросской массы, отправить учиться на шестимесячные командные курсы, чтобы мы получили специальность. Я выбрал танковое направление, и в результате был направлен в Камышинское танковое училище, которое в это время находилось после эвакуации в Омске. Про себя я подумал, что даже если меня не примут в училище, то пока я доеду до Омска, и потом вернусь назад, это пройдет не меньше месяца. А что такое месяц не думать о том, что тебя в любой момент могут убить. Хотя, скажу тебе честно – не думали мы об этом на передовой, ну, не думал я о смерти. А ведь человек чувствует гибель, с утра ноет, мол, его обязательно убьют. Мне такие мысли никогда не приходили в голову, хотя я все время был среди своих комсомольцев на передовой.

В итоге я окончил Камышинское танковое училище, после чего меня должны были направить на фронт. И в это время освободили Полтаву. Я иду к начальнику училища и говорю о том, что уже, по сути дела, навоевался, разрешите съездить в Полтаву. Дело в том, что когда я узнал о боях за Харьков, то сразу же написал в военкомат и соседям, и, естественно, домой, о том, что я живой. Причем после освобождения Полтавы пришло письмо и соседям, и в военкомат, а вот матери позже всех. Оказалось, что мама у меня дома осталась одна, мы с отцом оба воюем. Моя сестра Галя окончила техникум и считалась военнообязанной, работала в госпитале, пока Полтаву не оставили, была на войне, а потом у нее как раз родилась девочка, и ее не стали забирать в эвакуацию с маленьким ребенком. Она жила по соседству от мамы, а ее муж Федя всю войны отслужил в авиачасти, механиком в батальоне аэродромного обслуживания. Отец же, имея поврежденным один глаз, считал, что его уже в армию не заберут, но когда объявили возраста, подлежащие призыву, то и он пошел в военкомат, а там никто ничего не проверял, был один приказ: «В две шеренги становись, равняйся, направо!» И погрузка в эшелон. Их даже не переодевали и не переобували, а послали воевать туда, где уже были немцы, начальство разбежалось, и всех забрали в плен. Отец находился в лагере для военнопленных, где сгрудилось до 60 тысяч человек, как он мне потом рассказывал. Но немцы были умными людьми, они колхозы не распустили, и из этих пленных стали создавать трудовые команды. Оккупанты начали назначать старост и отправляли их в этот лагерь с наказом – если там есть твои земляки, то забирай их к себе на работы в колхозе. И таким образом многие были освобождены, ведь старосты смотрели и на тех, кто из соседних районов, а одна женщина пришла и забрала сразу человек пятьдесят, мол, все ее. Каждый просился, мол, меня возьми, так что эта смелая и умная баба набрала себе целую команду. Отец вместе с ней переехал в район, соседний с Зеньковским, и там трудился. А когда освободили Полтаву, он пришел домой, мама обрадовалась, но тут снова его возраст попал под мобилизацию и он пошел в армию, ведь в самом папином нутре сидела дисциплина лейб-гвардии Измайловского полка. Таково было его отношение к службе – каким бы ты не был, защищать Родину обязан. И снова отец пошел в военкомат, опять же не проходил никакую медкомиссию, его направили в артиллерийский полк. И отец пришел с войны награжденный Орденом Отечественной войны II-й степени и медалями «За отвагу», «За взятие Будапешта» и «За освобождение Праги». Все это я узнал тогда, когда приехал домой в отпуск.

В это время завершилась Курская битва, в ходе которой выяснилось, что у нас нет эффективных средств борьбы с «Тиграми». Поэтому решили срочно активизировать производство тяжелых самоходно-артиллерийских установок СУ-152 на базе танка «КВ», а также разработать новую ИСУ-152 на базе тяжелого танка «ИС». И кто не успел из нас уехать на фронт, а было таких семь человек, мы были в отпусках, отправили в 1-е Горьковское танковое училище для подготовки механиков-водителей для самоходно-артиллерийских установок. Потом из нашего выпуска трех отличников, в том числе и меня, направили в Казанское Краснознаменное танковое училище имени Верховного Совета Татарской АССР для подготовки на зампотехов танковых рот. И в Казани для меня война закончилась. 9 мая 1945-го года мы еще учились. Утром все встали в строй, вышли на улицу и пошли в город. Нам есть большущая площадь, здесь объявили о конце войны. люди прямо в трамваях обнимались и целовались, нас военных на руках качали. Народ ликовал, радость была огромная.

- Как кормили на фронте?

- В бою есть не хочется, проходят сутки, вторые, а о еде не думаешь. Поэтому давали обязательно сто грамм или на Кавказе стакан вина, чтобы ты после ужасов передовой хоть что-то съел. Ведь от вида обезображенных трупов порой выворачивало наизнанку. А так кормили нормально и регулярно, только один раз, когда мы в горах воевали, то продовольствие не могли подвезти и мы три дня один кизил ели. А так не ощущали недостатка. Много консервов было, и кухня полевая. У нас, матросов, все прямо на передовую приносили в термосах.

- Как мылись, стирались?

- Вшей имелось море. Хорошо помню, как санинструктор Зоя Сайфутдинова голышом нас раздевала на Малой Земле, и в бочке паром прожаривала нашу одежду, чтобы вши не завелись. А так обычно каждый сам себе стирался. Вот уже в училище была, по сути, мирная жизнь, там со вшами проблем не было.

- Что было самым страшным на войне?

- Самым психологически тяжелым для меня войне был тот момент, когда я сидел под горящей лодкой в поселке Станичка и принимал решение, что же мне делать – или в плен сдаваться, или утонуть в Цемесской бухте. Но долго думать некогда было, и я с товарищами поплыл. А остальное все время на фронте я воспринимал как ежедневную тяжелую работу.

После войны я продолжил службу, окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе, затем служил в управлении Одесского военного округа 17 лет, после чего демобилизовался и теперь живу в городе-герое Одессе.

| Интервью и лит.обработка: | Ю. Трифонов |