Я, Горячева Зоя Андреевна, родилась 20 февраля 1920 года в Ярославской области. Жили мы в деревне Большое Михалёво, куда моя мама была выдана замуж. Когда мне было полтора года, мама умерла. Отец вскоре снова женился, но мачеха меня обижала, поэтому примерно с восьми лет воспитывалась я у тётушки, которая взяла меня к себе. Я себя помню с четырёх лет, и тогда я уже работала, носила дрова. У нас была площадка, называлась «подозеро» – туда я в шесть лет уже ходила огребать картошку. Помню, один раз произошло большое наводнение: всё в округе было залито водой, и хоть Большая река протекала далеко от нас, но моя бабушка водила меня смотреть на огни проходящих пароходов, это мне запомнилось.

У нас в селе была очень хорошая начальная школа. Её построил какой-то богатый человек, по фамилии, кажется, Градов. В школе стояли такие хорошие парты с медными чернильницами, я таких парт больше нигде не видела. Вставала я раньше всех, затапливала печь, ставила печенье, в смысле – пирог или хлеб, потом будила мачеху и только тогда шла в школу. У отца с мачехой родились ещё двое детей. Как-то в субботу родители пошли в баню, а мне велели затопить самовар и поиграть с маленькими. Мы играли резиновыми мячиками, эти паразиты взяли и пихнули оба мячика в самоварную трубу. Вонища, родители пришли и мне – «дранина». Потом как-то у нас появилась приблудная кошка. Мачеха говорит: «Возьми кошку, посади её в мешок, пойди за баню и убей её там, а не убьёшь – я тебя убью». Мне и жалко, и страшно, а что делать? Я посадила кошку в большой картофельный мешок, завязала и отнесла за баню. Взяла какую-то длинную палку и, не глядя, стала бить. Не знаю, куда там я била, но думаю, что всё – убила. Зажмурившись, развязала мешок, вытряхнула и пошла. Прихожу, а кошка уже дома. И мне опять так было!.. Потом тётя Таля взяла меня к себе и мы жили с ней вдвоём. У нас была лошадь, корова, куры. Но на тётю наложили какое-то «твёрдое задание», после чего у нас отобрали корову, отобрали лошадь. В десять или одиннадцать лет меня отправили к другой тётушке, в Ленинград. С тётей Полей мы жили на улице Чайковского. Она работала гардеробщицей в Строительном Институте, жила в общежитии. В комнате их было четверо, ну и я с тётушкой на одной кровати. Здесь я окончила семилетку и поступила в строительное училище. Проучилась год, но тут, попав под машину, погиб мой дядя и я лишилась всякой помощи – дядя Лёша был бездетный и помогал мне материально. Я пошла в медицинское училище при больнице имени Мечникова, пришла туда тридцатого августа. А там был очень хороший директор – Сергеев Фёдор Сергеевич. Я пришла, он говорит: «Девочка, экзамены уже закончились». Я спрашиваю: «Что же мне делать?» Он в ответ: «Ну, расскажи: как, что?..» Я всё ему рассказала, как, что… Он попросил показать зачётную книжку, посмотрел и говорит: «Ладно, приходи первого числа на занятия», вот так меня приняли. Училась и работала санитаркой в пятнадцатом павильоне больницы имени Мечникова. В училище хирургию преподавал врач, тоже работавший в пятнадцатом павильоне. Я приходила на работу и он мне всё, что преподавал, показывает на практике: как что делать. Я ему очень благодарна.

В июле 1939 года я вышла замуж. Ну, если вас интересует, расскажу эту интересную историю. Как я говорила, моя тётушка работала гардеробщицей в Строительном Институте, её там знали все: от преподавателей до студентов, знали и меня. Однажды тётя Поля попросила студента-первокурсника Арсения Гаврилова отвести меня в сад: я ещё училась в школе и одна далеко в город не ходила. Ну вот мы с ним за ручку всё и ходили. Вот так и ходили, я уже училась в медицинском училище, а всё – за ручку, не так, как сейчас ходят. С какого-то курса института Арсения, кажется по комсомольской путёвке, направили на учёбу в Военно-морское училище имени Фрунзе. В один день, уже вечером, я была в клубе института. Вдруг меня вызывают и говорят: «Зоя, тебя тут какой-то моряк спрашивает». Я выхожу, вижу – это не Арсений, тоже моряк, тоже очень симпатичный, высокий. Он пришел и спрашивает Савельеву – я тогда Савельева была, его послали к дворнику, фамилия которого тоже была Савельев. Он посмотрел и говорит: «Не то – мне Зоя нужна». Я выхожу, он поздоровался и говорит: «Я от Арсена, вы знаете, он сломал ногу и не может прийти. И просил вас к нему привезти». Я сказала, что уже поздно, моряк говорит: «Ну хорошо, я завтра за вами заеду, только возьмите с собой паспорт». Я ответила, что паспорта у меня нет. Договорились, что я возьму паспорт у своей знакомой, а она была старше меня лет на десять. На следующий день в точно назначенное время он заехал за мной. Сумочки у меня не было и паспорт я несла в руке. Коля сказал: «Ну давайте я к себе в карман положу!» Приходим к училищу Фрунзе, я говорю, что туда с ним не пойду. Он говорит: «Ну подождите на улице», – и ушел, а я на улице его жду. Жду, замёрзла, а его нет. И хоть плачь! Паспорт, да ещё чужой, остался у него, а я только и знаю, что зовут его Коля. Через какое-то время он выходит и говорит: «Пойдёмте всё же в помещение». Он меня раздел, ботики резиновые снял, как раньше делали в старой армии, и говорит: «У нас сегодня вечер». Это было, кажется, 26-го января, перед началом каникул. Он говорит: «Пойдёмте, пройдём туда! Только нужен паспорт». Мы пошли, там спрашивают паспорт, он говорит: «Ну, сейчас я достану», а ему отвечают: «Ладно, Коля, не надо, идите». Мы прошли, не показывая этот паспорт, а если бы показали, то вот смеху было бы! Ладно, пошли, я спрашиваю: «А где же Арсений?» Он ответил: «Хорошо, вы постойте здесь, а я пойду поищу Арсения». Я стою, а его нет и нет! Моряки меня окружили, говорят: «Девушка, пойдёмте с нами!» Вот они мне и рассказали, что они уходят на каникулы, а сегодня – вечер, концерт, после концерта – кино. Потом пришел Коля и говорит: «Арсений сейчас занят и не может подойти». До чего я была глупая, Господи! Это не теперешняя молодёжь. «Он сломал ногу, он не может подойти, да?» (рассказывает, улыбаясь) Вот, мне в голову не пришло ничего. Мы пошли, там очень большой, красивый актовый зал. Мы сели с левой стороны, идёт концерт, Арсения нет. Концерт кончился, Арсений опять не приходит. Я спрашиваю: «А где же Арсений?» Николай загадочно говорит: «Как хлеб будет искать, найдёт». Кино кончилось, Арсения нет. Я говорю: «Коля проводите меня, я ухожу». Только он пошел меня провожать, навстречу идёт Арсений, и говорит: «Зоенька, ты как сюда попала?» Я отвечаю: «Не важно, как попала. Вот так и попала!» Я была такая злая, ну как же так-то?! Говорю: «Коля, проводите меня, пожалуйста». Он проводил меня до дома и говорит: «Я завтра уезжаю домой в Коломну, но перед этим зайду к вам», я ответила: «Ну ладно». А Коля мне понравился. На следующий день приходит Арсений, и говорит: «У нас снова будет вечер, я принёс билеты, приходи». Я ответила, что у меня нет паспорта, а второй раз брать чужой я не хочу. И я не пошла. В точно назначенное время, пунктуально, пришел Коля, я пошла проводить его на вокзал – вот так я познакомилась с Колей. Потом, уже после, он мне признался, что в первый раз приносил от Арсения записку, но решил, что если девушка ему понравится, он записку не отдаст. И он мне её не отдал.

Потом Коля предложил мне выйти за него замуж. Я отказала, Коля говорит: «Ты может Арсения ждёшь? Так Арсений женился. Женился!» Ну всё, раз женился, то и я пойду замуж. Коля пришел к моим тётушкам, сам разговаривал, а я спряталась за занавеску. Они говорят: «Да, Коля, она ещё глу-у-пая совсем». Потом как-то иду по улице – я шла по панели – мимо проезжал трамвай, смотрю: Арсений! Он меня увидел, а народу – полно. Всё же он выскочил, подошел и говорит: «Ты что, вышла замуж? Николай сказал, что он женился». Я отвечаю: «Нет, не обязательно, не знаю. Это ты женился. Вот он мне это сказал!» Я не призналась, что вышла замуж. Арсений говорит: «Да, я женился 29-го августа!» А мы поженились 19-го июля. Тогда я говорю: «Да, Арсений, мы поженились!» Он говорит: «Ну оставь ты его, поедем со мной». Я сказала: «Нет, я никуда не поеду!» Тогда Арсений говорит: «Возьми на память мою фотокарточку». Они только что окончили училище и на фотографии он был уже в офицерской форме. Я взяла, но Коля эту фотокарточку нашел и спрашивает: «Откуда у тебя эта фотокарточка? Нам недавно выдали эту форму!» Он взял фотокарточку и порезал ножницами. Тётя Таля схватила обрезки и выбросила в мусорное ведро. Ей Арсений нравился больше и она была против Коли – даже на свадьбу к нам не пришла. Свадьба-то была, правда: чаю попили и всё. Потом, когда она пожила с нами, то уже говорила, что лучше Коли нет. И слушайте дальше! Потом тётя Таля достала эту фотокарточку, склеила и сохранила – до сих пор эта фотография у меня. Как мне потом рассказали, Арсений погиб во время войны, где-то на Севере. (По данным ОБД «Мемориал», Гаврилов Арсений Михайлович 1915 г.р., уроженец Орджоникидзевского края. Служил на Северном флоте. Капитан-лейтенант, помощник командира, командир БЧ 1 ПЛ М-173. Погиб в море со всем экипажем при выполнении задания 13 августа 1942 г.)

Когда я закончила медицинское училище, меня взяли на финскую войну, даже не дали получить диплом – это было в начале октября. О причинах войны нам ничего не говорили, мы знали одно: на нас напали – надо воевать. Служила фельдшером в 9-ом дэп (девятый дорожно-эксплуатационный полк), он дислоцировался между Ухтой и Петрозаводском, недалеко от Беломорканала. Сперва нас довезли до станции Кочкома, а дальше – ещё куда-то ехали. В Беломорканале я чуть не утонула: мне надо было идти в подразделение, проверить… Я прыгнула на лёд, а там ещё не замёрзло, но меня ребята успели ухватить. Не знаю, почему полк назывался дорожно-эксплуатационным, но использовали нас как пехоту. Медпункт располагался в каком-то сарае. Морозы были страшные, по ночам в небе – северное сияние. Спали в шапке, в шубе, просыпаемся – все покрытые инеем, водку привезут – а она замёрзшая. Раненых было много. Мы обслуживали не только своих, а всех, кого привозили. Самой мне с поля боя выносить раненых не приходилось: это не входило в мои обязанности. Я оказывала им помощь у себя в санчасти и их отправляли дальше. А финны были такие злые: одна наша девочка наклонилась над одним, чтобы сделать перевязку, а он её – ножом в спину. И как его не обыскали, когда принесли?! А мы с ними возились. Один раз я от передовой ехала на грузовике, кроме меня в кузове были двое солдат с пленным финном, специально для пленного выдали тулуп. Из-за морозного ветра в кузове можно было только лежать. Финн плохо говорил по-русски, но всё же я поняла, что он спрашивал, как я сюда попала? Ответила ему, что так и попала. На мне была надета шинель и он укрыл меня своим тулупом. А ребята боялись, что он меня там под тулупом убьёт. Я доехала до своей санчасти, а они поехали дальше. Вот такой был случай.

У финнов было очень много снайперов, сидевших на деревьях – я сама их видела. Возле передовой попадались финские листовки, но нам было некогда их читать. Там я впервые ездила на оленьих упряжках. Ой, как они несутся, только держись! Один раз шли к передовой и на середине озера финские снайперы начали нас обстреливать, не давая поднять головы. Мы упали на лёд и так лежали в снегу до темноты. У меня были сырые валенки и поэтому там я себе отморозила ноги. Когда наконец меня привезли в санчасть, то врачи, посмотрев мои ноги, сказали, что уже начинается гангрена и, вероятно, придётся ноги отнять. Я говорила: «Нет, нет!». Я плакала, плакала, ревела, кричала: «Не дам!» Совершенно не помню, как меня перевезли в какой-то лучший госпиталь, там пришел профессор из Академии. Я реву, он подходит и спрашивает: «Что?» Я кричу: «Не дам!» Он: «Что не дашь?» Я говорю, что не дам ноги отнять, он велел отвезти меня в перевязочную. Я кричу: «Не дам! Не дам!» Ну, что мне было, девчонка же совсем. Он посмотрел и говорит: «Никакой у тебя гангрены нет. Просто обморожение». В общем, мне как-то оттирали, ещё что-то делали, короче говоря, я осталась с ногами. Кроме этого у меня было двустороннее воспаление седалищного нерва, ещё три месяца я пролежала со страшными болями.

Мой муж везде писал, чтобы меня отпустили из армии, и в апреле меня демобилизовали. К тому времени выяснилось, что в армию я ушла, уже будучи беременной, а я и не знала. К этому времени Коля служил на минном заградителе «Марти», который станет первым гвардейским кораблём на Балтике. Командовал им капитан первого ранга Мещерский, он – из бывших князей Мещерских. Один раз мы с мужем и Николаем Иосифовичем смотрели фильм «Суворов». Он мне говорит: «Зоя, вот сейчас к Суворову придёт адъютант царя – это мой пра-пра-прадед». Очень интересный, очень хороший был человек. После войны я его не видела, знаю только, что у него на войне погиб сын.

23-го августа 1940 года у нас родился сын. По договору с Эстонией наши корабли стали базироваться в Таллине, в их числе ушел и «Марти». Я хотела уволиться из больницы Мечникова и поехать к Коле, но меня не отпускал главврач. Люди мне посоветовали приносить ребёнка и я с ним таскалась на работу. Приду, положу его в ординаторской, улучу минутку – забегу проведать, другой кто придёт – тоже покачает. В конце концов, меня отпустили и я приехала к мужу. В Таллине мы снимали квартиру на улице Люфияльг, как раз подъём на Вышгород. Управляющим дома был немец, и когда он приходил, то мой ребёнок как его увидит – так начинал плакать, так плакал, что управляющий сказал: «Я больше к вам заходить не буду, а то мальчик плачет». Лично ко мне там относились очень хорошо. У нашей хозяйки была дочь, Нелли, на девять лет моложе меня, мы с ней очень дружили и до последнего времени переписывались, я туда ездила и Нелли приезжала ко мне. Но бывало всякое. Помню, когда мы только приехали и я ещё не знала эстонского языка, мы с ещё одной женой моряка стояли на улице и разговаривали. Вдруг к нам подходит эстонец и, думая, что мы эстонки, начинает что-то говорить. Мы сказали ему, что мы не понимаем, что мы русские и только что приехали. Тогда он по-русски обложил нас матом и ушел. Потом, когда я уже знала по-эстонски и одевалась по-эстонски, ко мне относились хорошо. А тётя Таля пойдёт за молоком – ей ничего не дают, я иду – мне всё дают! Один раз я с хозяйкой и её дочкой пошла в баню, а там же была и финская баня и бассейн. Я уже вымылась, наплавалась, всё, говорю: «Идёмте!» А они отвечают: «Нет, мы ещё и не мылись!» Они туда шли на целый день и еду с собой брали. Вот такая интересная была баня, её во время войны разрушили.

Я работала в военном госпитале, а с сыночком сидела приехавшая к нам тётушка.

В ночь на 22-е июня я дежурила. Вдруг, часа в три ночи, к нам в госпиталь привозят раненых моряков. Откуда, что случилось – никто ничего не знает! Мы их обрабатываем, делаем всё необходимое. Оказалось – это моряки с гидрографического судна «Вест». Из раненых только один мог как-то говорить, хотя был ранен в челюсть. Он сказал, что никто ничего не понял, кто и как их подбил, сверху, снизу – не известно. Пришла я домой и ничего не знала, пока по радио не выступил Молотов. Когда я пришла домой, тётушка сказала, что Колю ночью вызвали на корабль. Потом он прислал моряка передать, что он не сможет прийти. Вот так для меня началась война.

Госпиталь должен был быть куда-то переведен, в первый же день начались сборы. А в то время у нас лежал начальник санитарной службы 16-й стрелковой дивизии имени Киквидзе, подполковник Белодубровский, чем-то он болел. И когда я пришла, он говорит: «Зоя, чего ты куда-то поедешь? У тебя здесь ребёнок, у тебя тут муж, оставайся у нас в медсанбате!» Мы же не думали, никак не думали, что мы сдадим Таллин, и что война продлится так долго. Я Коле сказала, он говорит: «Конечно, я здесь – и ты будешь здесь, а Вову мы отправим с тётей Талей». Тётушку и сына, которому тогда было девять месяцев, Коля отправил на корабле в Ленинград, по пути их бомбили, но они доехали благополучно. Потом они с ещё одной моей тётушкой уехали в Ярославскую область. Так я стала служить фельдшером в медсанбате, звание у меня было: «лейтенант медицинской службы».

Фронт очень быстро приблизился, на подступах к Таллину разгорелись тяжелые бои. Раненых было очень много и всем медикам приходилось вытаскивать их с поля боя. Очень сильный бой был за Марьяму, не знаю, что это – посёлок или что-то другое. Из медсанбата взяли фельдшеров, санитаров, писарей, и всех – туда, потому что было уже некому вытаскивать раненых. Наш начсандив сам полез в подбитый танк, чтобы вытащить раненого танкиста, в этот момент в танк попал второй снаряд и его самого ранило. Я вытащила из горящего танка нашего начсандива. За этот поступок меня перед строем наградили именным пистолетом. Это был бельгийский браунинг, второй номер, на нём была укреплена пластина с надписью.

До этого я ходила в юбке, а когда всех людей из медсанбата послали на передовую, фельдшер Пожарский, такой же высокий, сказал: «Зоя, я всё равно не вернусь, вот у меня новая форма, она тебе хороша будет». И правда, он там был убит. И вот с тех пор я ходила только в брюках. Кажется, тогда же я выбросила свой «смертный медальон» и больше никогда его не носила, многие их выбрасывали.

Запомнился один раненый, он пролежал на жаре трое суток. У него нога до колена держалась только на коже и он её сам себе отрезал. И вот его привезли, а в такую жару это гангрена – и всё! Когда мы стали его обрабатывать, у него в этой ране было столько червей!.. И они ему спасли жизнь – гангрена не началась. Вот так!

В ходе этих боёв наша дивизия разделилась: одна часть отошла к Нарве, а другая оказалась в Таллине. Раненых из медсанбата эвакуировали в Таллин, где их развозили куда попало, в любую медсанчасть. Когда в очередной раз мы сдали раненых, я попросила заехать домой – может, увижу мужа. Едем мы на санитарной машине, а навстречу – пьяные эстонцы на легковой. Мы – налево и они – налево! Мы – направо и они – направо! Вот так нас не пускали. Моему шофёру некуда деваться и он резко через канаву направо – и они повернули! И обе машины врезались в какой-то сарай, от удара дверца открылась, я вылетела и оказалась на земле между машинами. Если бы они не упёрлись в этот сарай, то обязательно меня переехали бы. Тут появились моряки и забрали всех в комендатуру. Там я познакомилась с комендантом Таллина, генерал-майором Конышевым. Я всё объяснила: что хотела повидать мужа, он сказал: «Поезжай домой». Машину нам там починили, Конышев позвонил на корабль, мужа отпустили, и мы ночевали. Утром за мной пришла машина, а муж поехал на корабль. Сутки нас не было в части и некоторые стали поговаривать, что мы, наверно, сдались, а другие говорили, что – нет, Зойка не такая, чтобы перейти к немцам! В это время мы стояли в лесу на каком-то хуторе в двухэтажном доме. Мне говорят: «Слушай, у нас тут первый пленный немец!» Я говорю: «Да? А как бы его посмотреть?» Мы ж не знали кто такие немцы, как они себя поведут, мы ж ничего не знали, это же было самое начало войны! Мне говорят: «Так идти неудобно, а вот сейчас будет обед – возьми и отнеси ему обед!» – вот так мы ещё рассуждали: неудобно пойти к нему и посмотреть на него. Как сейчас помню, на обед были макароны. Тогда, в начале войны, кормили здорово: макароны прямо плавали в масле. С большой тарелкой макарон я поднялась на второй этаж. В комнате он лежит на кровати, рядом с которой стоит круглый столик. Я вошла, поздоровалась – он молчит. Я поставила тарелку на столик, поближе к нему и говорю: «Кушайте пожалуйста!». Он посмотрел на меня и как оттолкнет тарелку по столу прямо в меня! Макароны полетели на меня, жирные брызги. Я говорю: «Ах, ты сволочь такая!» – и ушла. Пришла и говорю: «Убью этого паразита, он меня всю забрызгал жиром!» У нас была одна врач, говорившая по-немецки, она пошла к нему и о чём-то с ним говорила. Потом передала мне его слова: «Пускай эта девочка ко мне придёт, она мне понравилась. Когда кончится война, я её найду и на ней женюсь». Вот это был первый немец, которого я видела, потом их будет много. Мы будем им оказывать помощь. Помню, как-то раненые узнали, что мы в медсанбате перевязываем немца, и как поднялись! Кто мог двигаться – хотели его убить, но мы, конечно, не дали.

Мы расположились в самом Таллине. Бои шли уже на окраинах города, в парке Кадриорг. Раненых было столько, что мы не могли всех обрабатывать. Начсандив мне говорит: «Зоя, у тебя муж – моряк. Поезжай в гавань, может кого увидишь: раненых-то, может, удастся на корабли? А так куда их девать-то, некуда!» Я думаю: ну что я поеду?! Но всё же поехала. С начальником штаба нашего медсанбата на легковой машине мы поехали в гавань, приезжаем в Минную гавань, а там никого уже нет. Поехали обратно, видим – идёт генерал-майор Конышев. Он говорит: «Зоя, отправляй машину. Я тут недалеко живу – пойдём, чайку попьём». Я пересела в его машину, тут подбегает моряк и говорит: «Бои идут в Кадриорге!» Он говорит: «Давай поедем туда». А это потому, что наши моряки дрогнули. Приехали, он говорит: «Ты сиди в машине и никуда не выходи!» А я страшно боялась плена, я огня так не боялась, как боялась плена. Машина стояла на краю парка за кустами. Я смотрю: моряки бегут! Я до того испугалась, что сейчас наши пробегут и я окажусь в плену, что, не соображая, что делаю, вылезла из машины и, вынув свой наградной браунинг, побежала им на перерез и закричала: «Куда вы!? Куда!?» Вы знаете, они как обалдели, остановились и повернули обратно! Возвращаюсь к машине, а генерал-майор уже там, я подхожу к машине, а меня всеми словами: «Тебе сказано было, чтобы ты сидела в машине! Хорошо вот кто-то вернул моряков, а так – где бы ты оказалась!?» В общем, ругал меня последними словами, а я боялась сказать, что это я там была. После войны я работала в институте онкологии. И вот один больной ходит за мной, смотрит, смотрит. В конце концов я говорю: «Что ты всё ходишь, на меня смотришь?» А он говорит: «А мне вот ваше лицо вот как запечатлелось». Я говорю: «Что?» А он спрашивает: «А вот такое-то, такое-то и там-то, там-то было?» Я отвечаю, что да, было. Он говорит: «Я там был и вот вы в моих глазах запечатлелись». Как такое может быть, я не знаю.

И вот мы поехали назад. Конечно, никакой чай пить не заезжали. Тут только от него я узнала, что мы оставляем Таллин. Я рассказала ему, что нам раненых девать некуда, что родные сотрудников – там жёны, другие гражданские – сидят, ревут. Он говорит: «Поедем в Купеческую гавань, я прикажу, чтобы на корабли взяли ваших сотрудников. Хочешь, я и тебя устрою на корабль?» Я ответила, что на корабль не пойду, а вернусь в медсанбат. Приезжаем в Купеческую гавань, там стоит корабль «Луга». Он и сказал, что вот эта девочка привезёт сотрудников, которых надо взять, и отвёз меня в медсанбат. Я собрала всех гражданских и отвезла на «Лугу». Возвращаюсь, начсандив говорит: «Вези раненых в гавань!» Я опять повезла автобус с ранеными. У меня их не берут, говорят – полно. Но всё же потом взяли, но сказали: «больше не привози!» Я вернулась, а там раненых – ещё больше! Опять повезла туда же. Командир корабля вышел и говорит, что «я же тебе сказал, такую мать, чтоб не привозила больше! Зайди, – говорит, – ко мне на корабль!» Я зашла, он кричит: «Я тебе сказал!.. Вот я тебя расстреляю! Ты что!?…». Я говорю: «Ну что – расстреляй, только пойдём на палубу. Пойдём туда, к раненым, там расстреляешь!» «Ох, – говорит, – упрямая девчонка!» Опять взял у меня этих раненых, но сказал, что больше – всё. Я вернулась в медсанбат и сказала, что больше не повезу. Этот корабль, «Луга», был потоплен, и почти все, кого я привезла, погибли. Знаю, что из наших спаслись трое: одна врач и муж с женой, фельдшеры.

Тогда же я видела, как прямо со стенки пирса сбрасывали машины. Грузовики, нагруженные продуктами, заводили и – прямо в море, чтоб не оставлять немцам.

Пришел приказ сворачивать медсанбат и грузиться на корабль. Всех уже отправили и грузили последнюю машину. А бои ещё идут. Тут какой-то моряк: «Сестрёнка, помоги!» Я спрыгнула, схватила его. С машины у меня его взяли, подтянули, а шофёр не слышал и поехал. Моряка взяли, а я осталась, одна. К счастью, подъехала машина начсандива, он открыл дверцу и кричит: «Ты что тут?! Скорей в машину, сейчас взорвут мост!» Я нырнула в машину, ноги ещё на улице, а машина уже рванулась. Только мы проехали мост с большими красными перилами, как его взорвали. Потом нас посадили в автобусы и повезли в Русско-балтийскую гавань. И когда мы уходили из Купеческой гавани, по нам со всех чердаков стреляли эстонцы. Русско-балтийская была последней гаванью. В два часа ночи, 28 августа, нас погрузили на корабль «Казахстан», нашу погрузку прикрывал последний отряд моряков. В кильватерной колонне наш корабль шел последним. Сразу после выхода нас начали бомбить и обстреливать с берега из орудий. В кают-компании мы развернули санчасть. Как раз шла операция по ампутации ноги у моряка, я сняла китель и работала в рубашке и брюках. Операция закончилась и я уже забинтовывала ему ногу, как прямо к нам в кают-компанию попала зажигательная бомба. Всё вокруг вспыхнуло, у меня загорелись волосы и ещё я была ранена. Где моряк, где что – я уже не помню, что куда девалось, всё горело! Кто-то меня с силой подтолкнул к иллюминатору. Наполовину вылезла, а дальше – никак: лежащий в кармане пистолет не пускает. Кто-то бежал мимо, я уцепилась, дёрнулась и полетела на палубу. Кто-то крикнул: «Корабль горит! Спасайся, кто как может!» Вы не представляете, что это было: раненые, без рук, без ног прыгали в воду потому, что корабль горит. Вокруг корабля плавало много-много голов, как жарким днём на каком-нибудь пляже, все они, конечно, утонули. Я стою у борта, из раны на голове течёт кровь, один глаз не видит, а у меня такое состояние – то, что не объяснить. Я стою и выбрасываю из своего пистолета патроны, думаю, что если пожар, то патроны в огне будут взрываться. Так я их, все до единого, побросала за борт. Тут вижу нашего начальника медсанбата Любавина – он в чужой одежде, в каких-то ботинках. Я спрашиваю: «Господи, в каком вы виде!?» Он отвечает: «Зоя, а я тоже прыгнул и чувствую, что тону. Плавать я не умею. Попалась какая-то лесенка и я по ней забрался обратно на корабль, а одежды моей уже не нашел, вот и оделся в то, что сумел подобрать». Мне тоже дали какую-то белую кофту и шинель, чтобы прикрыться. В карманах шинели лежали сухари, что оказалось кстати потому, что после попаданий в корабль всё, что можно, было выброшено за борт, чтобы облегчить корабль.

Потом говорили, что рядом с нашей кают-компанией, где была развёрнута перевязочная, в каюте находился тяжело раненый лётчик, один из первых Героев Советского Союза, а с ним – медсестра, она его не оставила и оба они сгорели.

Несмотря на то, что корабль бомбили почти беспрерывно, пожар удалось потушить. Говорили, что капитан и первый помощник погибли, а командование взял на себя третий помощник капитана. Нас относило на минное поле, но этот третий помощник как-то довёл корабль до острова Вайндло – небольшой островок, на котором стоял маяк. Большинство людей перебралось на остров. Немцы бомбили корабль, но больше – остров. Я, Любавин и фельдшер Фащенко остались на корабле. Мы лежали на палубе, тут прилетают три самолёта с красными звёздами. Все повыскакивали на палубу: вот наши, наши с красными звёздами! А это оказались немцы, и они как начали с бреющего полёта бить из пулеметов! У нас такой был ужас! Один врач из нашего медсанбата застрелился. Сказал, что «я больше этого вынести не могу!» и его никто не отговаривал. Потом пришел катер и на этом катере вместе с другими ранеными меня повезли в Кронштадт. Была уже ночь, ко мне подошел капитан катера, и говорит: «идите в мою каюту!» Я пришла, а каюта-то малюсенькая: одна койка и плотно к ней приставленный стул – вот и вся каюта. Я села на стул. Капитан говорит: «Можно я прилягу? Я уже несколько суток не спал». Он лёг и сразу заснул. Тут подошла ещё одна раненая дивчина и мы с ней стали разговаривать через открытую дверь. Вдруг командир катера вскочил, закричал и начал стрелять, и вы знаете – в темноте, эти пули… Мы перепугались! Потом он опомнился. К счастью, пули ни в кого не попали. Подбежал моряк и говорит: «По курсу два корабля, или наши или противника – не знаем!» Оказалось, это были минный заградитель «Марти» и лидер «Ленинград». А я, глупая, нет бы попросить сообщить мужу, что я жива – нет, не догадалась. После прибытия в Кронштадт нас стали грузить на машины, чтобы куда-то везти, но я в грузовик не села, а осталась в городе. Думаю: «А мне надо найти Колю, он должен быть в Кронштадте». В медсанбате, располагавшемся в кирпичных зданиях школы связи, мне вытащили из головы осколки. Я кричала: «Только не стригите мне волосы!», но как тут не стричь. Глаз у меня затёк и мне сказали, что с ним надо идти в госпиталь, рассказали как туда пройти, и я пошла. По дороге повстречался моряк с «Марти». Увидав меня, он сказал: «О, ты жива! Мы скажем Коле». В госпитале посмотрели, но сказать, цел глаз или нет, не смогли потому, что всё отекло. Я вернулась в здание школы связи в надежде дождаться Колю. Оказывается, он меня искал: я сказала моряку, что буду в красном кирпичном здании, а там таких очень много. Коля везде ходил и спрашивал про меня. Кто-то из нашей дивизии сказал, что я погибла, но он-то знал, что это не так. Стою я, вся перевязанная, разговариваю с одной дивчиной, она и говорит: «Смотри, какой симпатичный моряк, и с усиками». А я с одним глазом вижу плохо, так и не посмотрела, мы повернулись и пошли. Моряк догоняет и говорит: «Вот, курносая, ещё и пошла». А это – Коля, нашел! Пришли мы к нему в каюту, там один стул. Он меня к себе на руки посадил, тут входит комиссар. Закричал: «Что это такое!?» Коля встал и говорит: «Товарищ комиссар, извините, но это моя жена», комиссар вышел. Я сказала, что не терплю усы и чтобы он их сбрил, иначе я больше не приду, и он их сбрил. Товарищи смеялись, говорили: «Зоя, ты что? Он их растил, только вчера подравнял!» Через два дня Коля меня провожал, мы шли в строю, а Коля шел рядом. Всё, больше я его не видела.

Знамя нашей 16-й дивизии утонуло, поэтому нас влили в 10-ю стрелковую дивизию. Мы развернули медсанбат недалеко от Володарки. Там, на берегу Финского залива, находилась школа милиции имени Куйбышева, сейчас это территория монастыря, а тогда мы там развернули медсанбат. Там было столько раненых детей! Вероятно, не успели вывезти пионерский лагерь или другие детские учреждения. Столько раненых детей я больше никогда не видела! Всё же мы успели всех их обработать и отправить в Ленинград. Раненых красноармейцев было тоже очень много, мы их подбирали, обрабатывали и отвозили. В очередной раз собрали четыре или пять машин раненых. Начальник медсанбата говорит: «Кто знает больницу Мечникова? Надо раненых везти». Я вызвалась довезти машины потому, что хотела ещё узнать: как, где муж, может быть, в Ленинграде я узнаю что-нибудь про него. Начальник говорит: «Ну поезжай!», а комиссар против, говорит, что полно раненых – надо работать, и всё же я решила поехать. Отправила четыре машины вперёд, говорю: «Поезжайте вперёд, пока они спорят, я вас догоню». Когда мы ехали по шоссе, то наши солдаты лежали уже в придорожных канавах. Их немцы оттеснили к самому шоссе, проходившему по берегу Финского залива, солдаты кричали: «Куда вы едете!? Куда!? Куда!?» Мы уже догоняли наши машины, я их видела. Тут перед нашей машиной на дороге разорвался снаряд, и нам никуда не проехать и всё! Я говорю: «Давай обратно!» Шофёр как-то развернулся, и мы уехали обратно. А те четыре машины попали в плен. Таким образом, дорога в Ленинград для нас была закрыта.

Мы своих раненых на носилках по берегу моря вынесли в Петергоф. Шли через нижний парк мимо скульптуры Самсона, так по берегу зашли на Петергофскую гору. Оттуда 22-го сентября мы наблюдали массированный налёт на Кронштадт, на корабли. Три налёта было: шли тучи самолётов, на нас сыпались осколки зенитных снарядов. Вот во время этих налётов у меня погиб муж. Мне потом рассказали, что 22-го сентября, когда налёты закончились все вышли на палубу, в этот момент прилетел всего один снаряд и разорвался недалеко от корабля. Прилетел всего один осколок, и Колю как будто выбрало, одного из всех – прямо в сердце. Он вскочил, хотел что-то сказать и упал… И всё. Мне это рассказывал один матрос – как выбрало – и стоял-то не с краю! Мне сказали, что они отправили его на катере в Кронштадт. И всё, и с концами. Куда я только ни писала: и в архивы, и следопытам, и писателю Смирнову. Так и не известно, где его могила, может вы попробуете что-нибудь узнать? (По данным ОБД «Мемориал» Горячев Николай Иванович 1915 г.р., лейтенант, командир минной группы минного заградителя «Марти» КБФ. Выбыл по смерти не позднее 01.11.1941)

Когда Коля погиб, его мать поехала в Ярославскую область, нашла там тётушек с Вовой и привезла к себе под Москву, в Коломну. А я об этом ничего не знала.

После тяжелых боёв за Ораниенбаум нас морем перевезли в Ленинград. Нашу часть расположили на Поклонной Горе, в каких-то бараках. Помню, что было уже холодно, а кругом стояла непролазная грязь. Прибывало пополнение, а командиров не хватало, так я водила солдат в баню. Они помоются, а пока там одеваются, я одна вымоюсь.

Тогда я ещё не знала о смерти Коли и подошла к комиссару – попросилась съездить в Ленинград, сказала, что у меня там тётя Поля – может она знает что-нибудь о муже, о Коле? Он говорит: «Ну ладно, поезжай, купи нам блокнотиков там». А тётя Поля уже всё знала: к ней приезжали, привозили остававшиеся на корабле Колины вещи. Приезжаю я к тёте Поле, на мой вопрос она отвечает, что Коля ранен. Я говорю: «А как? А где? Давай поедем!» Она видит, что я настойчиво говорю: «давай поедем!», тогда она сказала: «Коля погиб». Тут я потеряла сознание. Вернулась в медсанбат, доложила комиссару: так мол и так. Ребята спрашивали, отчего я всё время плачу, а он говорит: «Не трогайте её, у неё муж погиб».

Становилось уже холодно, а у меня дома, у тёти Поли, лежали хорошие, красивые бурки стального цвета, купленные в Эстонии. Где-то, кажется при штабе дивизии, был такой доставала по фамилии Азбель, даже не знаю, какая у него была должность. Командир дивизии спрашивал: «Азбель, а ты можешь достать танк?», он отвечает: «А как же! Готовый или в разобранном виде?» За чем-то его посылали в Ленинград и ребята, собрав деньги, попросили его купить пластиночек. Я говорю: «Заедешь к тёте Поле – привези мои бурки!» Он вернулся, привёз пластинки и приносит мне какие-то бурки – не бурки, не знаю что. Я говорю: «А что это такое? Мне это не надо!» Он сказал, что тётя Поля ему бурки не отдала. Ну не дала и не дала! Через какое-то время мы приехали в город и заодно зашли к тёте Поле, я её спрашиваю: «Тётя Поля, а почему ты бурки мне не дала?» Она отвечает: «Как же? Азбель приезжал, увидел ещё Колины бурки и сказал: «Зоя велела взять её бурки и Колины». Я обе пары отдала». Потом ребята говорят: «Поставь пластиночку». Смотрю – одной нет, другой нет. Спрашиваю: «Тётя Поля, а где пластинки?» Она отвечает: «А тут Азбель выбирал пластинки». Он выбрал у меня пластинки и нам же их продал! Когда всё это выяснилось, командир дивизии срочно послал его куда-то к своей семье, и он уехал. После войны я его видела, но ничего ему не сказала.

Пополнив, нашу 10-ю дивизию бросили на Невский Пятачок, но медсанбат оставался на правом берегу Невы. Когда наши форсировали Неву, уже стояли морозы. Вы не можете себе представить, что такое был этот «Пятачок смерти»! Я один раз, когда было много раненых, ползала туда; на левый берег, вели, кажется, четыре переправы. Самой страшной была переправа у 8-й ГРЭС (Государственная Районная Электростанция): на пятачке – землянки из замороженных трупов, траншеи из трупов. А немцы с этой 8-й ГРЭС гоняли наши пластинки, Пичковского и другие. У нас кроме раненых было много обмороженных. Вернувшись с левого берега, я принесла оттуда вшей, ничего не стала делать, просто всё сняла – и в печку. А так среди поступавших раненых завшивленность была небольшая, и ни одного случая заболевания тифом не было. Вообще больных я не помню. Был один случай сумасшествия: привели солдата из какой-то азиатской республики, он всё время кричал одну фразу: «Конец войне! Конец войне!» Я говорю: «Ребята, подождите, я с ним поговорю». Ребята боялись, что он на меня нападёт, и стояли за пологом палатки. Он пришел, говорит: «Конец войне!» И как на меня напал! Захватил мне ноги, я закричала. Ребята вскочили и схватили его.

Был у нас майор Херасков, помню, он пришел к нам и рассказывал: «Привезли мне этих узбеков–казбеков, я веду их на пополнение – они еле идут. Я говорю: «шире шаг!», а они – не идут, как будто не им говорят! Я: «Мать-перемать, шире шаг!» Тут один выходит и говорит: «Каши нет, хлеба нет – шире шага нет!»».

Медсанбат располагался в палатках, а жили мы в маленьких землянках, я работала на сортировке. Кого отправить в первую очередь, кого в какую палатку, одних туда, других – сюда, тяжелых отправлять… Каждому раненому я давала направление, заполняла: фамилия, имя, отчество, какое ранение, направляется туда-то. Если раненый не мог говорить, то списывала данные из «смертного медальона». А если никаких документов не оказывалось, то отправляла просто с таким-то ранением, и всё. Острой нехватки медикаментов и перевязочного материала не было, но использованные бинты стирали, сушили, скручивали и снова забинтовывали, этим занимались санитарки. Когда мы были в Невской Дубровке, столько было раненых! Мы просто падали, а есть давали по два сухаря – и всё. И вот пришли ко мне командир медсанбата Гусев и комиссар, и говорят: «Выпиши на раненых буханку хлеба, мы хоть по сто грамм выдадим своим, а то люди падают и не в состоянии обрабатывать раненых!» Я выписала и отдала им бумажку, всего три дня я выписывала по буханке. Про это разузнали, и нас троих судили. Я сидела на скамье подсудимых за то, что выписывала. Я сказала, что мне было приказано – и я выписывала – я же не получала! Я этого хлеба и не видела, а людей-то надо было поддерживать, им же надо работать! Вот идёт суд: сидит командир, комиссар и я, девчонка. Вдруг заходит недавно приехавший, новый, комиссар дивизии – Сосновиков Владимир Васильевич. Пришел, посмотрел, и говорит: «Не дело вы затеяли. Кого вы судите? Вы с кем пришли воевать? Вы что, с этой девчонкой пришли воевать, или с немцами?» Короче говоря, суд прекратился. Меня не стали судить, а командира и комиссара приговорили к штрафному батальону, а ведь они тоже этого хлеба не видели, а выписали, чтобы дать врачам дополнительно по сто грамм! Но в штрафбат их не послали и оставили в медсанбате, только Гусев стал обычным врачом.

Был такой случай: наша землянка находилась на правом берегу, недалеко от Невы, с левого берега к нам часто залетали пули – разрывные, трассирующие и обычные. У меня была кожаная морская шапка, и вот один раз пуля прочертила по меху, но голову не задела, а только повернула шапку. В другой раз наш фельдшер вышел на улицу и вдруг возвращается с открытым ртом, полным крови: пуля пробила ему обе щеки. Мы смотрим – щёки пробиты, а все зубы целы. Потом он рассказал, что, выйдя из землянки, сладко зевнул и в этот момент пуля пробила ему обе щеки, не задев челюсти.

Когда мы стояли на Невской Дубровке, то видели, как по левому берегу стреляли «катюши». Потом кто-то на мотив песни про Катюшу сочинил такие слова:

Разлетались головы и туши,

Дрожь колотит немца за рекой.

Это наша русская Катюша

Немчуре поёт за упокой:

«Ты лети, лети, как говорится,

На кулички к чёрту на обед.

И в аду всем рыжим, толстым фрицам

От Катюши передай привет!

Пусть все помнят русскую Катюшу,

Пусть услышат, как она поёт.

Из врагов выматывает души,

а друзьям отвагу придаёт”.

На тот же мотив помню фрагмент песни, которую пели на финской войне:

Не цветут здесь яблони и груши,

Здесь леса чудесные растут.

А в лесах……………..

…………… в руках послушен

И враги границу не пройдут!

Не забудь и ты меня Катюша …

…………………………………..

У того, кто часто письма ждёт,

У того, кто счастье бережет.

Кажется, в конце марта нашу дивизию сменили и отвели в район деревни Манушкино. Медсанбат расположился на берегу озера. За время службы в 10-й дивизии я успела поработать почти во всех подразделениях: и в истребительно-противотанковом дивизионе, и в заградотряде, и почти во всех полках, кроме разве 304-го. Затем наша дивизия встала в оборону против финнов на Карельском перешейке, здесь раненых было, конечно, меньше.

Однажды я посылаю с каким-то поручением одну девочку, надо было пройти несколько километров. Она мне говорит: «Я не могу идти, посмотри: у меня все ноги стёрты». Делать нечего, пришлось идти самой. Возвращаюсь из штаба, а на месте нашей палатки, где оставалась эта девочка – только глубокая воронка от тяжелого снаряда, вот так.

Когда в январе 1944 года началось наступление с целью окончательного снятия блокады, из медиков нашей дивизии была создана группа усиления, направленная в 64 Гвардейскую стрелковую дивизию, которой командовал Романцов – бывший командир нашей 10-й с.д., в эту группу попала и я. Мы брали Красное Село, там тоже было очень много раненых. Один раз из-под Красного Села мы привезли в Ленинград машину раненых. И когда их сдали, решили заехать к тёте Поле, попить чайку. Только сели, как вдруг объявляют, что блокада снята, мы выбежали на улицу. Люди бежали грязные, чёрные, плакали, целовались, совершенно не знакомые люди обнимались. И был салют – я первый раз видела салют. Такого салюта, мне кажется, я больше никогда не видела. Даже в День Победы не было такой радости, какая была в тот день.

Вы всё спрашиваете, что было тогда-то, что происходило там-то, а потом? Но я же ведь ничего не знала и не видела, что происходило вокруг – мы по двое суток не спали. Помню, стояли мы где-то в лесу. Рядом с большой операционной палаткой находилась другая, в ней мы спали, там были носилки. Я спала, в это время произошел налёт, нас бомбили и обстреливали. Загорелась операционная палатка, а я спала, ушла с дежурства и спала, я ничего не слышала. Нашу палатку тоже простреливали, котелки летели со стола. Когда все вернулись, говорят: «Её, наверно, убило». Одеяло у меня было прострелено, а мне ничего не было – одеяло простреливалось, а я спала.

О взятии Выборга помню только, рассказывали, что там был пивной завод, наши прокалывали штыками бочки, пили пиво и один, никак, утонул… А так не помню – только раненые. Я же не была не в боях, ничего – раненые и всё. Но вот характер ранений зависел от рельефа местности. На Карельском перешейке ранения в основном были в голову и грудь, потому что там много больших валунов. Солдат выглянул – и всё. В разных местностях и ранения были разными.

Когда дивизия стояла на формировании, у нас тоже появлялось немного свободного времени, было время попеть песни. Была своя художественная самодеятельность, я тоже в ней участвовала. Моим номером было исполнение песни из художественного фильма «Юность Максима»: «Крутится, вертится шар голубой, крутится, вертится над головой…»

Когда брали Нарву, это был вообще кошмар, просто ужас! Там проходили какие-то три дороги. Наш медсанбат поставили как-то на углу: так – Нарва, так – немцы. В общем, поставили так, что недолёт – наш и перелёт – наш, поэтому первые раненые были среди персонала. Потом всё же решили нас отвести, и когда мы отходили, был большой налёт. Три девочки легли на дорогу – и все погибли, а мы скатились в канаву – и остались живы. У нас там Зоя была. Сказали, что Зою убили. Решили, что меня, а это была девочка-санитарка. Та-а-ак досталась нам эта Нарва! Столько погибло наших, Господи, Господи!

Когда мы подходили к Таллину, немцы уже выходили группами и сами сдавались в плен. Я сама это видела, потом ещё ребята рассказывали.

Наш медсанбат передвигался на машинах. Машины были наши и медикаменты, по-моему, были только нашего производства. Из помощи союзников помню только американскую тушенку.

Палатки для безнадёжных у нас не было, как-то старались всех отправлять. В основном у нас служили очень хорошие люди, но был один случай членовредительства: одного санитара надо было послать на передний край, а у него всё нога болит! Потом его поймали – оказалось, что он к ноге привязывал желтые лютики, отчего у него образовывалась язва. Говорили, что его расстреляли. А так самострелы – нет, не попадались. Правда, был у меня один сомнительный случай на «Казахстане»: я встретила одного, учившегося вместе с Колей, он был ранен в пальцы левой руки. Это, казалось бы, самострел, но он утверждал, что это не самострел. Его бы, конечно, судили и расстреляли, но я дала ему направление, его катер забрал и он уехал, я его спасла от этой смерти. Бывали, конечно, и трагикомические случаи. У нас был санитар Синебрюхов, послали его на передний край, а оттуда принесли раненым. Я подхожу и спрашиваю: «Куда ты ранен?» Он отвечает: «В канал ствола» (смеётся) Я подумала… Открываю, а он не даётся! Оказывается, он был ранен в задний проход, а говорил – «в канал ствола!» Я тогда была смешливая и как-то разинула рот – и потерявший убойную силу осколок немного повредил мне зубы. Всякое бывало: была и любовь, а как же! Правда, забеременевшие девочки должны были демобилизоваться. А некоторые говорили: «Я больше не могу этого вынести, забеременею – и уеду!» – и так было. Таких я много знала, отправляла. Там надо было держаться крепко! После войны про фронтовичек чего только не говорили, а я расскажу такой случай: когда летом 1944 года на Карельском перешейке мы стояли на пополнении, я тогда служила в автороте. И вот к командиру этой автороты из Ленинграда приехала жена. Как-то приходит она ко мне и начинает ругать наших девчонок: что, мол, они то-то и то-то, «ППЖ» и такие-то–растакие-то! Я конечно говорила, что вы не правы, нет, а она всех девчонок – под одну гребёнку! И вот однажды они с мужем поехали куда-то на мотоцикле, вдруг ночью прибегает ко мне этот командир роты и говорит: «Зоя, у меня жена умирает, у неё сильное кровотечение! Я уже одну простыню замочил, не знаю, что делать!» Я конечно к ней побежала, вызвала санитарную машину, и её увезли в медсанбат. Оказалось, что от езды на мотоцикле у неё случился выкидыш. Вот так: она ругала девчонок фронтовиков, а сама приехала беременной. И потом он её отправил и сказал: «Больше ты мне не нужна!».

Под Таллином наша 10-я дивизия участвовала во взятии Клооги. Там располагался лагерь смерти. Когда наш медсанбат вошел на территорию лагеря, там догорали пять штабелей, каждый примерно длиной 25 метров и 10 – в ширину, сложенных из чередующихся слоёв трупов и дерева. А возле этих догорающих костров лежала всякая одежда – вероятно, их перед смертью раздевали. У костра попался детский ботиночек с ножкой! (рассказывает со слезами в голосе). Детский ботиночек, ножка в ботиночке – она до сих пор у меня в глазах. Значит, там были и дети! В другом месте мы подошли к колодцу. Там висел привязанный за ноги вниз головой наш лейтенант – вероятно, его живого туда спустили. Мы его достали, но он был уже мёртв.

В Таллин мы не входили, а пошли дальше – на Ригу и на Либаву. Помню, ещё была высадка на остров Курессааре. Это было, кажется, в октябре: шел дождь, было холодно-холодно, переправлялись на плотах или каких-то открытых судах. Наши войска там закрепились и для их поддержки из медсанбата послали несколько человек, ну и я была на этих Курессаарах. Там я никуда не ходила потому, что всё было заминировано, кругом лежало много трупов, но их не собирали по той же причине. В одну из ночей немцы ушли с этого острова и мы вернулись.

Мы знали, что уже конец войне, но Курляндская группировка не сдавалась и нас туда везли. Вот это было самое страшное: войне конец, а нам надо ещё воевать. Нас привезли на станцию Вайноде, мы выгрузились, поставили палатки. Я в это время была в дивизионе связи. Стояла ночь, нам сказали ждать. И вдруг прямо возле палатки раздалась такая стрельба! Я среди ребят связистов была единственной женщиной. Ребята говорят: «Ну, значит, немцы прорвались из Курляндской группировки!». Один говорит: «Сейчас я подползу». Он подполз, а там наш солдат, одуревши, стрелял в воздух из автомата и кричал: «Конец войне!» Они ему на своём языке, на матерном, говорят: «Ты что!?» А он: «Связисты слышали по радио. Курляндская группировка сдалась! Конец войне!» Наши стали искать, искать и нашли, поймали эту волну, по которой говорили, что Курляндская группировка сдалась и конец войне. И вот когда этих немцев вели, везли в автобусах, они тоже радовались и кричали: «Гитлер капут!» Я вошла в этот автобус посмотреть, какие они такие, что не сдавались, я была такая злая, мне хотелось их всех перестрелять, но они были такие радостные и кричали: «Конец войне, Гитлер капут!»

По случаю Победы начальник аптеки медсанбата выдал спирт, они там выпили. Я в это время служила в дивизионе связи, но наши палатки стояли рядом с медсанбатовскими. Вдруг я слышу – выстрел. Подбегаю, смотрю: врач Гусев лежит и у него кровь просто хлещет, рядом лежит начальник аптеки Бульба. Я решила, что он тоже убит. Оказалось, что он невредим, а Гусев тут же умер. Они, значит, выпили и о чём-то повздорили. Рассказывали, что Гусев ударил Бульбу, а тот выхватил пистолет, выстрелил и попал ему в аорту. Вот такая смерть нелепая, а ведь этот Гусев прошел всю войну! Во время Таллинского перехода, спасаясь с тонущего корабля, он сутки плавал на бревне, потом его чуть не отправили в штрафной батальон, я вам про это рассказывала.

Наш медсанбат развернулся в Литве, на озере Плателяй. У нас был новый командир дивизии – полковник Монес Моисей Яковлевич, он меня знал, знал, что я жила в Ленинграде, что у меня муж погиб, что в Ленинграде у меня сын. Тётя Таля уже к тому времени приехала. Командир дивизии уезжал в Ленинград. И вот он возвращается, открывается дверь машины, и выходит Вовка! Маленький мой сын – ещё пяти лет ему не было. Откуда? А командир говорит: «Я заехал туда к ним и спрашиваю: «Вова, поедешь на машине?» Ну, а как же! И вот привёз». Я говорю: «А как же теперь?» Он отвечает: «А я обратно поеду и его отвезу». Тогда проводилась первая демобилизация, на прощание они фотографировались. И вот у меня есть фотография, где кто-то из них держит моего сына. Там стоит какое-то начальство, и он там. Есть такая фотография, его малюсенького.

В это время началась война с Японией и мы должны были на неё ехать. Но эшелон дошел только до Харькова, где нас выгрузили потому, что война кончилась. Так я не успела доехать на третью войну, вот так. Потом нашу дивизию привезли в Сталинград, вот оттуда я демобилизовалась в 1946 году. Вот так для меня окончилась война.

Ездила в Таллин. Пришла в квартиру, где мы жили, спросила, где хозяйка. Бабушка мне ответила, что она на работе. Я пошла на работу, смотрю – идёт, в моём платье. Она рассказала, что управляющий сказал, что мы оба убиты. Я говорю: «Коля убит, а я нет». Из наших вещей ничего не сохранилось, кроме фотоальбома, сделанного ещё Колей. Фотографии с видами Крыма были вырваны, но наши семейные сохранились. Я забрала этот альбом, и до сих пор он у меня.

После войны оставшихся в живых защитников Таллина раза два приглашали в Таллин, были мы и на местах боёв в Марьяме, ходили в школу на встречу с учениками. Везде нас принимали очень хорошо, дарили подарки. У меня до сих пор хранится подаренная такая эстонская фуражка.

Тридцать лет я проработала в институте онкологии старшей медсестрой. Ребёнка было поднимать очень трудно, работала на полторы ставки в институте онкологии и на одну ставку на Высших курсах. Ещё хорошо, что у меня тётушка была с сыном. Он пошел в высшее инженерное училище на ул. Каляева, окончил его с красным дипломом. Дослужился до полковника, сейчас на пенсии.

Вот, теперь и шагу не ступят бесплатно, а мы ходили после работы разбирать руины домов, убирать город, и всё это – совершенно бесплатно. Мы не считали, что за это нам кто-то должен платить – этого и в голове не было! Надо было после войны всё убрать потому, что разруха была в Ленинграде. Я живу ещё в том времени, с этим временем я не могу никак сжиться, сродниться, ничего не могу.

В 1942 году я вступила в партию. Я тогда даже и не понимала. Пришли, говорят: «Давай, пиши заявление!» – я и написала. А вот сейчас я совсем по-другому к этому отношусь. В 1982 году я ушла из института и в том же году пошла в церковь. До этого я в церкви была один раз: в 1949 году, пришла тётя Таля и говорит: «Сказали, что в следующее воскресенье будет служба о здравии Сталина. Ему исполняется семьдесят лет». Я сказала, что тоже пойду. Она спрашивает: «Как же ты пойдёшь? Ты же не веришь!» Я говорю: «Нет, нет. Ты с Вовкой останешься, а я пойду», – и действительно пошла. Народу было – руку не поднять! И служба была, я не понимала этих служб. И вот священник читал проповедь, без бумажки. Он, наверное, часа полтора говорил. Сопоставлял Ленина, Сталина с Христом: если Христос призывал поделиться с бедными, то Ленин и Сталин тоже призывают к этому. То есть – отбирали у богатых и отдавали бедным, вот в таком смысле. Все стояли и слушали в такой тишине, что как говорится, слышно, как муха пролетит. Моё отношение к Сталину со времени войны не изменилось. Я читала, что он пришел к Богу, покаялся и его отравили. Через несколько лет после его смерти я была в Тбилиси, посетила могилу Грибоедова и матери Сталина. Так вот, в Тбилиси уже тогда говорили, что Сталина отравили и что из мавзолея его вынесут. (Далее излагает историю Ильи – митрополита гор Ливанских)

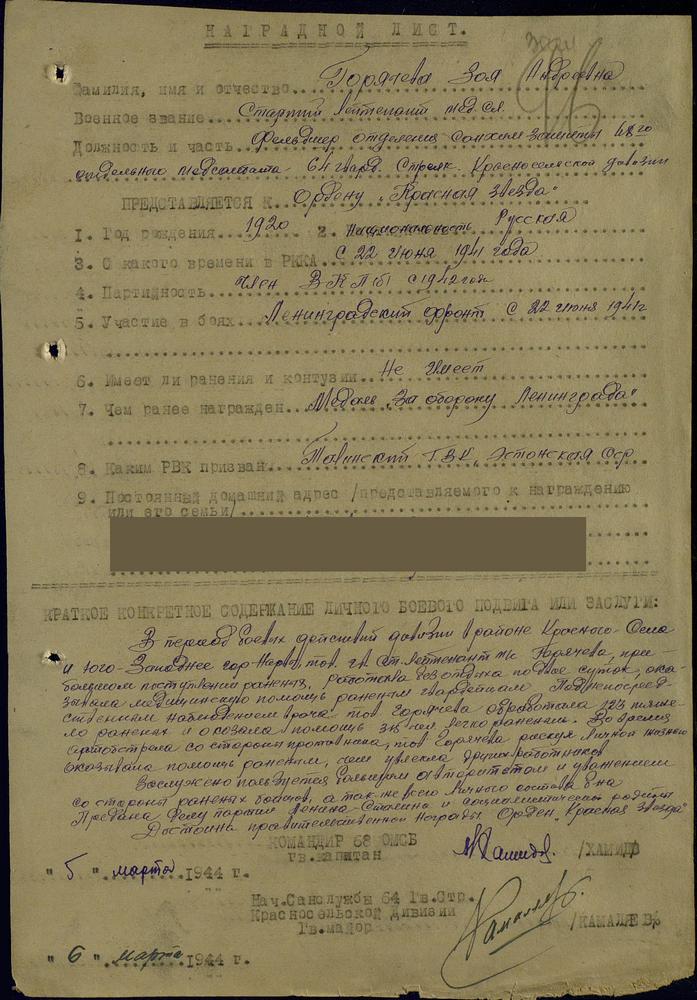

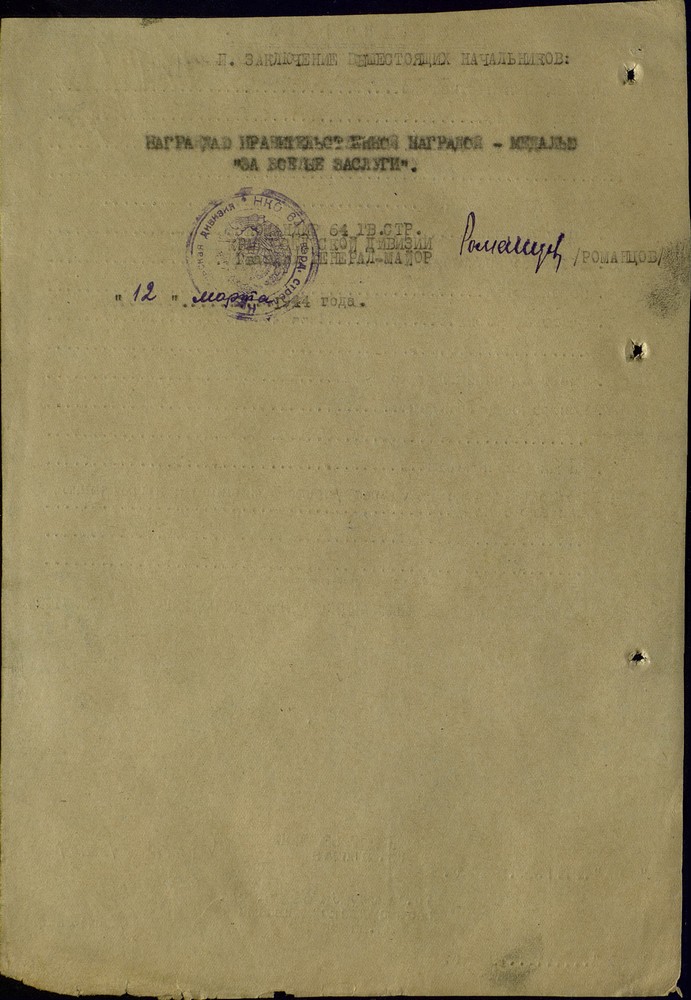

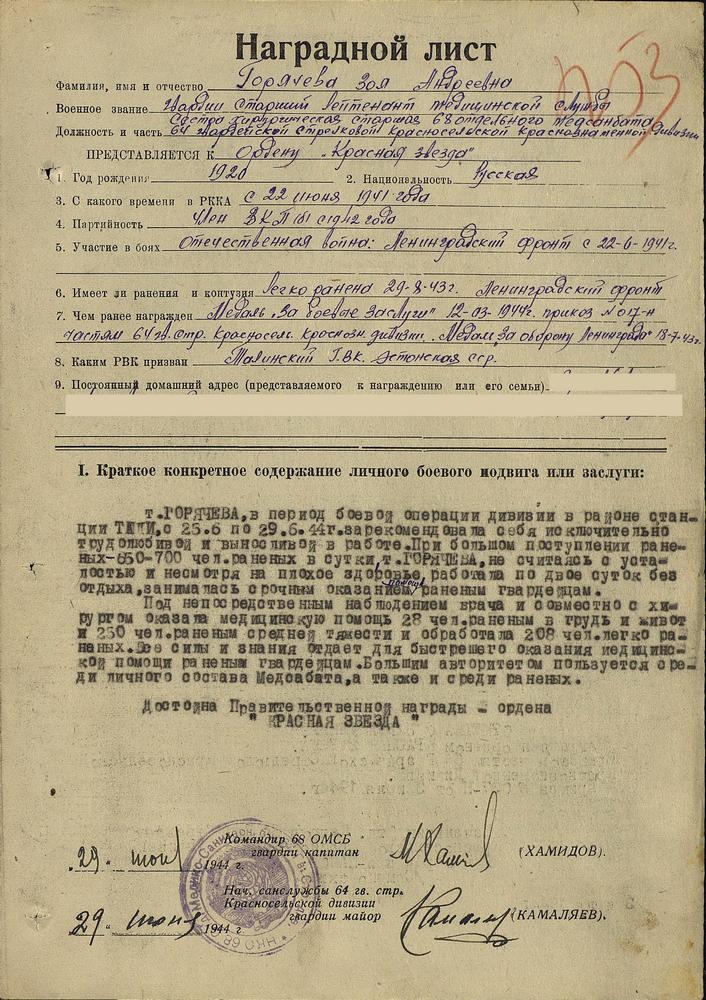

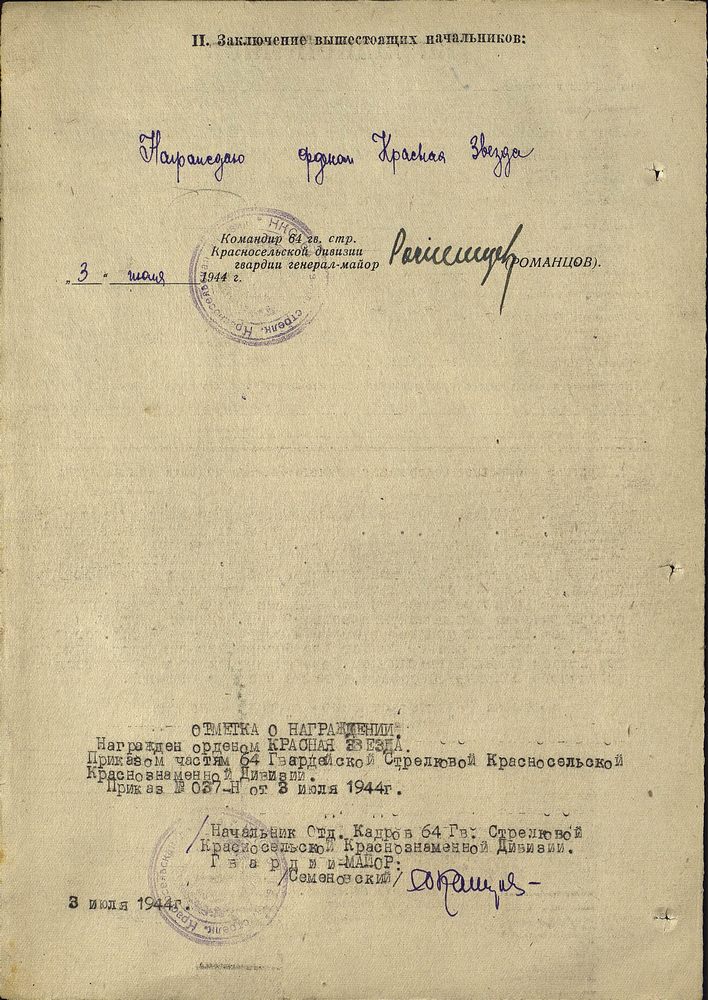

За войну я была награждена медалью «За Оборону Ленинграда», орденом «Красной Звезды» и медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.», ну и именным оружием. Правда, когда после войны объявили, что надо сдать всё имеющееся на руках у населения оружие – иначе будут сажать – тётя Таля взяла мой наградной браунинг, завернула в тряпочку, перевязала верёвочкой и выбросила в Неву.

Трофеи? Никаких трофеев у меня не может быть, я же маленький человек. А, картинка! Это ребята мне привезли, и говорят: «Зоя, это тебе. Это к тебе тут жених пришел». Такая картинка, и сейчас она у меня в раме: сидят три девушки, и к одной пришел жених. Они смеются.

Санкт-Петербург 2011 год.

| Интервью и лит.обработка: | А. Чупров. Правка - С. Олейник. |