Я родилась 19 марта 1922 года в городе Орша Витебской области. Но сразу же после моего рождения родители переехали в Смоленск. Родилась я в семье служащего, мама была домохозяйкой, а отец работал на складе. Семья у нас была дружная, музыкальная. Все пели и играли на музыкальных инструментах. В доме были рояль, а также три гитары. Сначала жили на частной квартире, затем получили коммунальную. Семья у меня была большая: бабушка, папа, мама, мои сестры Нина, Аня, братья Александр и Николай. Моя бабушка, 1858 года рождения, Наталья Сафроновна Гурьева. Ее отец - Сафрон Агафонович Гурьев, мать - Пелагея Григорьевна. Оба православные. Крестили бабушку в Смоленском Вознесенском монастыре. Бабушка была акушеркой. Когда я была ребенком и ходила в школу, бабушка уже получала пенсию. Мой папа, сын бабушки, Гурьев Николай Афанасьевич родился 12 января 1887 года. Считался незаконно рожденным. Я никогда не слышала ни фамилии, ни имени своего дедушки во время семейных разговоров. А так папа работал в торговле. Последние годы жизни он трудился на смоленской текстильной базе, где был заведующим отделом шерстяных тканей. Родственники папы были, видимо, люди состоятельные. Я помню, что мама рассказывала, как умер кто-то из них, они с отцом пошли туда, когда уже все поделили. Мама сказала: «Дайте нам только вон ту икону Николая Чудотворца». А на следующий день моя бабушка Наталья Сафроновна выиграла по лотерейному билету.

Я помню, что в 1937 году на него один служащий написал донос, в котором заявил, что он сын князя. Отца сняли с работы, и он полтора года не мог нигде устроиться на работу. Потом в газете «Смоленская правда» я прочла маленькую заметку, что он восстановлен на работе. Папу я запомнила выдержанным, спокойным, интеллигентным и добрым человеком. Никогда я не слышала, чтобы он повышал голос. Я была самая младшая сестра в семье, и отец меня очень любил. Я его всегда встречала с работы, и у него в его кармане всегда для меня было припасено лакомство. Всегда аккуратен. С дамами он всегда вежливо здоровался, при этом всегда приподнимая головной убор. Старшая сестра Нинусенька всегда заботилась о том, чтобы у отца был чистый надушенный носовой платок. Сам он никогда не пользовался духами. Был очень дружен с сыновьями, вместе с ними занимался поднятием тяжестей, упражнениями на турнике, кольцах. Боролись, меряя силы. Отец до конца жизни успешно сдавал нормы на ГТО. Это то, что я хорошо помню. Еженедельно по воскресеньям или субботам у нас были гости. Они с отцом играли в преферанс и другие карточные игры. Папа неплохо играл на гитаре и немного пел. Он был ратником ополчения второго разряда (уже было 5 детей). Числился смоленским мещанином. Был скрупулезно честным человеком. Работая на базе, всегда вел свой, отдельный, учет и. когда объявляли недостачу, отец ночами сидел дома и доказывал все до копейки. Эта дополнительная работа не однажды его выручала. Меня он тоже учил честности. Когда я собирала комсомольские членские взносы, будучи комсоргом школы, то деньги держала дома, а отец мне сразу же сказал: «Доченька, из этих денег ты не должна брать ни копейки, даже если ты могла бы их через час положить обратно». Когда по моей просьбе он давал мне деньги, то всегда спрашивал, для чего они нужны, но никогда не отказывал. Только говорил: «Все деньги у мамы». Поэтому у него я деньги просила очень редко. Когда задерживалась в школе, или в театре, то отец всегда ждал меня, остальные спали. При этом даже поздно вечером обязательно накормит меня.

Отец мечтал, чтобы я получила высшее образование. Моя сестра Аня жила у маминого брата в г. Брянске, где он был директором школы, и я туда поехала, чтобы закончить 10-летку. Детям служащих тогда почему-то не разрешали учиться в 10-х классах. Когда папа неожиданно умер, я дана себе клятву выполнить его желание, и, несмотря на войну и блокаду Ленинграда, продолжала учебу, и окончила институт. Умер папа 16 мая 1939 г. в городе Смоленске. Накануне мама и сестра Нинуська пошли в театр. Я уже спала, когда они вернулись, а проснулась, услышав стоны из его комнаты. Я ринулась туда, а отец задыхался. Вызвала скорую. Потом прибыла вторая скорая, и отец у меня на руках умирает. У него были слабые легкие, но он умер, как тогда говорили, от «грудной жабы». Ему было всего 53 года. Но самое странное, что я во сне видела, что он умирает, и от этого ужаса проснулась, когда услышала его стон. В это время я была секретарем комсомольской организации смоленской школы №3. Директор школы и мой учитель математики пришли к нам, отнеслись очень внимательно ко мне и к семье, освободив от экзаменов за 9-й класс. Смерть папы я перенесла как самую страшную трагедию в жизни. Я даже переехала на время из дома и жила в семье своей подруги, с которой дружила с трех лет. Я была поражена, как много народа собралось на похороны отца. Он родился в городе Смоленске, его знали многие. Похоронили его около церкви. После войны, к большому сожалению, мы с мужем не могли найти его могилу после войны, ведь в Смоленске были жестокие бои, город два раза переходил из рук в руки, я помнила только место и не знала точных координат. Бомбы и снаряды изменили территорию кладбища.

Мама, Христина Михайловна Гурьева (в девичестве Березкина) родилась 19 июля 1885 года. Отец ее, Михаил Березкин, был зажиточным крестьянином. Мать у мамы умерла рано, когда ей было всего 12 лет. Мама окончила с отличием по всем предметам 4-хгодичную приходскую школу. В 12 лет маму отдали ученицей в швейную мастерскую в г. Смоленске, которой владела помещица-дворянка. По рассказам мамы, жизнь таких девочек-швей была очень тяжелой. Днем выполняли различные поручения, а ночью приходилось стирать себе белье, так как форма, белые передники и т.д. должны быть всегда чистыми, накрахмаленными. Мама была скромной и красивой девочкой, с постоянным румянцем на щеках, поэтому ее часто отсылали с готовыми изделиями к заказчицам. Иногда мама получала от клиенток угощения.

Ее родной брат Тимофей Михайлович окончил в Смоленске гимназию. Высокий, статный, потом женился на дочери попа. Работал в советское время директором средней школы в г. Брянске, точнее, на ст. Песочная. Кстати, выучиться ему помогла помещица, входившая в какой-то народовольческий кружок. Мама моя очень любила своего брата, который опекал ее, когда она училась в швейной мастерской. Я помню, что когда Тимофей Михайлович приезжал к нам в гости в г. Смоленск, то в семье был праздник. Доставались парадные сервизы, мама пекла очень вкусные пироги. Я бывала у него в гостях в г. Брянске, а моя сестра Аня даже жила там, чтобы окончить среднюю школу. В те годы, то есть еще раньше, чем я училась, детям служащих не разрешали образование больше 7 классов. Жизнь мамы, когда она вышла замуж за моего папу, сразу резко изменилась. У них при рождении первого ребенка появилась няня. Эта няня вырастила всех детей, кроме меня. В 1922-м году был голод, и содержать няню семья не смогла. А до тех пор и бабушка, и мама не работали. Портниха жила неделю у нас дома и всех обшивала, даже прачку нанимали. А папа на складе получал 25 рублей. Бабушка тоже получала пенсию в 25 рублей. Это обеспечиваю приличную жизнь. Моя мама обладала чудесным характером – молчаливая, спокойная, трудолюбивая. Она такой была и после Великой Отечественной войны, когда жила со мной. Позже я расскажу, что когда выходила замуж, то сразу поставила ряд условий. Главное – мама будет жить с нами...

Мама была незлоблива и совсем незлопамятна. Стремилась поддерживать хорошие отношения с родственниками. А меня учила одному: «Прощай людям все мелкие обиды, кроме предательства». У мамы было много родственников в деревне. Брат Пахом, сестра Агаша, сестра Мария - все очень хорошие люди. Приезжали к нам в Смоленск, где что-то продавали. Мама всем им, чем могла, помогала. В нашей семье всегда отмечали все праздники. Мама готовила, пекла. Мама не только вырастила нас, пятерых детей (еще одна моя сестра, Зина, умерла в 3 года в 1921 году), но и воспитала племянницу Соню, дочь своей старшей сестры Агафьи, которая умерла в 93 года в г. Керчи, но и замуж ее выдала, и приданое Соне дата. Я не могу забыть, как после смерти мамы Соня, посетив могилу мамы, бросилась на колени, плакала и благодарила ее за все.

Теперь я хотела бы подробнее рассказать о своих сестрах и братьях. 11 января 1908 года родилась моя старшая сестра Нина, мы все звали ее Нинуськой. Она училась в гимназии. Она была очень начитанной, в детстве я ее постоянно видела с книжкой в руках. Кстати, в нашей семье была замечательная библиотека. Огромные фолианты в твердых обложках. Это были книги обо всех частях света, на твердой глянцевой бумаге с большими фотографиями. Я помню портреты красавиц всех рас и народов. Имелось также и полное собрание Л.Н. Толстого. Десятки томов в мягких обложках светло-зеленого цвета с силуэтом Шиллера, Шекспира и т.д. Много старинных журналов, особенно «Невы», и приложения к журналу с французскими романами, которыми я зачитывалась. Жаль, что после смерти папы в его комнате поселился студент, который вывозил во время каникул книги к себе домой, вроде бы как почитать. Мама до войны успела только продать сочинения В.И. Ленина - нужны были деньги. Нинуська очень хорошо рисовала карандашом портреты, которые она помещала между страниц какой-то книги, но никому не показывала. Но я как-то в ее отсутствие заглянула в Нинуськину тумбочку, и нашла там эти портреты. Очень красивые. Для нас, ее сестер и братьев, она была ходячей энциклопедией. Меня она учила всему: как разговаривать, как ходить. Замуж она так и не вышла до войны, хотя за ней ухаживали профессор один из Смоленского университета, сослуживец, который, будучи на курорте, высылал посылки с фруктами и виноградом.

5 января 1910 года родилась вторая дочь - Анна. Дома все ее звали Анечка, Анчок. Живая, энергичная, музыкально одаренная. Она умела играть на всех инструментах - на балалайке, на домре, на аккордеоне, на гитаре, на фортепиано. Играла на слух и без нот любую услышанную мелодию из опер, оперетт, но особенно любила народные песни и пела, что называется, душой. Когда после войны она приезжала к нам в гости в Симферополь, то целыми часами играла на фортепиано. Все жильцы дома слушал ее игру, и восхищались. А ведь все музыкальное образование заключалось в том, что она взяла только несколько уроков у гитариста. А до всего остального дошла сама, своими силами. Так сложилась жизнь, что она не смогла раскрыть своего дарования. У нее были свои музыкальные сочинения. Причем, она не только сама играла, но довольно настойчиво и интенсивно учила и других. Например, однажды за один вечер она научила Танечку, мою дочь, играть 8 песен на слух. В юности она хорошо танцевала восточные танцы. Лихо каталась на мотоцикле, прекрасно плавала. В течение 25 лет посещала бассейн в Ленинграде. Играла в оркестре, участвовала в групповых выступлениях спортсменов. Это было популярно в те годы. Каталась на коньках. До войны Анечка окончила вечерний институт, после чего работала преподавателем немецкого языка в вечерней школе Ленинграда, а затем трудилась воспитателем детского сада. Активно участвовала в работе профсоюза. А в детском саду она со своей группой занятия проводила часто под аккомпанемент фортепиано. Трудолюбивая, очень честная, любящая людей и детей, всегда помогала своим коллегам, не брезгая никакой тяжелой работой.

В 1912 году родился мой брат Александр. Мы всегда его звали в семье Шура, а жены называли его Саша. Он окончил радиотехнический техникум, но еще до войны работал на должности инженера. Очень способный, я его считала самым умным в нашей семье. В армии был капитаном в морском флоте. Окончив техникум, уехал в Ленинград, где уже жила сестра Аня. Женился на разведенной женщине. Сам собрал радиоприемник, хотя они только стали входить в наш быт. Был внимательным мужем. Жили в маленькой комнате на 14 этаже на проспекте Майорова в Ленинграде. Почти ежегодно менял в своей квартире обои, а также изготавливал оригинальные люстры.

Коля, второй мой брат, родился 21 марта 1915 г. Окончил семилетку, затем физкультурный техникум. Хороший спортсмен, лыжник и конькобежец, Николай еще и отлично играл в футбол. Скромный, интересный, высокого роста, темный блондин. Ничего не пил, даже пиво не переносил, никогда не курил. Учился в Смоленском артиллерийском училище. Когда началась война, досрочно окончил его лейтенантом, добровольно пошел на фронт, будучи уже женатым человеком. Играл на фортепиано, хорошо танцевал. С любовью относился к родителям, сестрам, братьям и особенно ко мне, младшей в семье. Когда вышел Указ о том, что надо платить за обучение, а я уже училась в Ленинградском текстильном институте, Коля, зная, что мама будет волноваться за меня, нелегально ушел в увольнительную, прибежал домой и маме сказал: «Мамочка, не волнуйся. Лиля будет учиться в институте, я буду помогать». Это было очень кстати, т.к. мама, узнав о введении платы за обучение, так сильно расстроилась, что не заметила, как оказалась на другом конце города. Очнулась, только когда ее кто-то окликнул, после чего пришла домой. И действительно, Коля мне ежемесячно точно изо дня в день присылал половину своей стипендии, которую получал в артиллерийском училище (60 рублей из 120).

Очень хорошо помню, что когда я училась в школе, а Николай в артиллерийском училище, то в день получки стипендии он всегда приходил домой и приносил мне конфеты, которые обязательно клал на мою полочку в комнате. И он делал так несмотря на то, что уже был женат.

Кроме того, 5 ноября 1918 года в нашей семье родилась сестра Зина, но уже в 1921-м году она умерла. Как я помню из рассказов мамы, что сестренка съела мороженое яблоко, после чего у нее заболело горло, и в наш дом пришла смерть.

Теперь расскажу немного о себе. Родилась я самой последней в семье, в 1922 году. Причем родилась с 6 пальцами на руках. Когда мне было две недели, на дом вызвали известного профессора. Пальчики висели маленькие и с ноготками. Мне их убрали. Остались рубцы на мизинцах, которые, как видите, до сих пор видны. Братья мне рассказывали, что родители за операцию заплатили куском сукна.

С трех лет у меня была подружка, с которой я тесно общалась до окончания учебы в смоленской средней школе № 3 имени Николая Гавриловича Чернышевского – это была Ната Тимофеева. Очень хорошо помню, как я самостоятельно записалась в библиотеку в 7 лет. До сих пор помню, как ходила и меняла книги «Муха-цокотуха» и др. В школу пошла в 8 лет. Детство было прекрасным временем. Воспитывалась в школьных коллективах, училась дружить, понимала, что главным принципом в жизни должен быть принцип взаимопомощи. Первый свой доклад я сделала в четвертом классе о дне 8 марта – у меня долгое время хранилась даже фотография с первого доклада.

За время учебы в школе я неоднократно избиралась звеньевой, а затем и председателем пионерского отряда, старостой класса, председателем ученического комитета, в 9-м же классе я стала секретарем комсомольской организации школы. Правда, в середине 10 класса сама пошла к директору и попросила освободить меня от обязанностей секретаря комсомольской организации, так как эта работа у меня отнимала все свободное время, а нужно было поступать в институт. Я до сих пор помню первую свою учительницу Любовь Александровну Соколову. Мы с ней переписывались и после Великой Отечественной войны. Кроме того, я долго переписывалась с преподавателем биологии Евгенией Ивановной Баруевич. Хорошо помню и нашего историка - Реббеку Борисовну Лившиц.

Что еще могу рассказать о школе? Пожалуй, все, единственное, у меня ближайшими подругами были Сима Соколова и Ия Рябцова.

Когда я окончила 10-й класс, мы с Нинуськой остались одни. Жизнь не была легкой, потому что мама уехала в Ленинград, где помогала по хозяйству Анечке и заботилась о Шуре. Мама очень хотела, чтобы я поступила в Ленинградский химический институт. Остались мы со старшей сестрой одни, дома готовила всегда Нинуська, и всегда подкладывала мне в тарелку лучшие кусочки мяса, супа и т.п. Хорошо помню, как однажды она вышла из комнаты, а я быстро переложила мясо к ней в тарелку. Когда Нинуська пришла и все это увидела, то сказала мне: «Если ты еще раз так сделаешь, то я вовсе кушать не буду!» Вот так мы, сестры, заботились друг о друге.

В сентябре 1940-го года я поступила в Ленинградский текстильный институт на механический факультет, при этом конкурс составлял четыре человека на место. Жила я в общежитии, расположенном в Лесном, так тогда назывался район Ленинграда. После начала войны нас перевели в общежитие, которое находилось на улице Герцена (сейчас Малая Морская) в помещении самого института на 4-м этаже. Это было прекрасное новое здание, которое строили при Сергее Мироновиче Кирове, оно носило его имя.

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. В этот день утром я готовилась к экзамену по химии за I курс института. Мы как раз вышли на пригорок рядом с общежитием, расстелили одеяло и разложили учебники. Только начали готовиться, как кто-то к нам пришел и рассказал о том, что немцы напали на Советский Союз. Сдала все экзамены и перешла на II курс, на котором училась до января 1942 года, когда добровольно пошла в военкомат, и меня направили на работу в ЭП № 2015. Во время занятий в институте участвовала в создании оборонительных сооружений: копала траншеи под Пулково, противотанковые рвы под Пушкино, у станции Заклинье и Мшинская вместе со студентами институтов и женщинами фабрик и заводов готовили большой противотанковый ров. После войны я узнала, что жителями Ленинграда было создано свыше 100 узлов обороны, тысячи артиллерийских и пулеметных дотов, огневых точек и десятки километров заградительных баррикад. Всего в создании оборонительных сооружений участвовало около 500 тысяч ленинградцев.

Хотела бы подчеркнуть, что создание этих оборонительных сооружений было не только тяжким, непосильным трудом, но еще и очень опасным. Немцы в первые месяцы войны беспрерывно наступали, а наши войска вынуждены были под огнем противника отступать, и не всегда гражданское население, готовившее оборонительные сооружения, успевало вовремя отступить. С противником я в первый раз столкнулась под Пушкино, когда фашисты заняли этот город. Ночью наш многотысячный отряд подняли, и мы отходили от Пушкино огромной колонной через Колпино и Ижору до действующей железной дороги, где нас посадили в поезда и отправили в Ленинград. Шли, неся свой скарб: одежду и хлебный паек. Топали беспрерывно, лишь изредка слышался приказ: «Привал!» Тогда мы дружно молча ложились на пыльную дорогу. Я не выдержала и бросила свой мешок, после чего пошла дальше налегке. На одном из привалов слышу голос подруги Вали Макаровой: «Лиля, Лиля... возьми!» Она, оказывается, несла и свой, и мой мешки.

Затем мы начали копать траншеи под Пулково. Приходили мы к окопам в определенное место к определенному часу, а затем немцы методически начинали артиллерийский обстрел точно того самого места, где мы копали. Огромное количество студентов и женщин бежали назад по шоссе беспорядочной толпой, среди которой то там, то тут разрывались снаряды, и мы оставляли на своем пути раненных и убитых. А уцелевшие бежали дальше. Я помню, как я бежала и говорила: «Господи, спаси!..» Это было непроизвольно, ведь я была атеисткой и комсомолкой.

А вот когда мы копали противотанковые рвы у какой-то станции, по-моему, Мшинской, то попали в окружение. Положение многотысячного отряда было не легким. К счастью, во главе нас был поставлен решительный человек из Севморпути, депутат районного совета Ленинграда, Анатолий Алексеевич Браун. В нашей колонне только он имел стрелковое оружие - пистолет. Мы уже не знали, что нам делать, впереди находились немцы. И тут мы внезапно услышали звуки приближающегося поезда. Состав шел по железнодорожному пути, точнее, по какой-то секретной ветке. Он был совершенно пустым, в вагонах сидело только несколько военных. Останавливаться они не думали. Тогда Браун вышел навстречу поезду на пути и остановил его. Он заставил железнодорожников принять нас в эшелон. Все бросились в вагоны, но места было мало, стояли, чуть ли не на одной ноге, заполняя тамбуры, крыши, все, где можно было держаться. Так мы случайно выбрались из окружения. Это произошло в августе 1941 года. А 8 сентября 1941 года кольцо блокады вокруг Ленинграда замкнулось.

Мне сейчас трудно объяснить, но почему-то даже после окружения никто не ушел из гражданского отряда. Могу сказать только за себя – в институте я была избрана в бюро комсомольской организации нашего факультета, и я не могла подводить студентов, ведь какой бы пример я им подала, если бы не стала участвовать в подготовке обороны Ленинграда. Кстати, вскоре после начала войны началась эвакуация преподавателей и студентов в город Барнаул, куда переводили наш институт. Но вскоре к нам в общежитие пришли представители партийной организации, и спросили: «Если вы уедете, то кто будет защищать Ленинград?» После этого часть студентов сразу же отправились в народное ополчение, я один раз видела проход ополчения по улицам города – это зрелище одновременно и воодушевляло и убивало. По Невскому проспекту шла колонна мужчин, в которой безусые юноши соседствовали со стариками. И здесь я впервые увидела голодающих – у одного молодого человека, почти мальчишки, лицо было, как решето, испещрено ямочками, и оно было коричневого цвета. Авитаминоз. А рядом с ним шел совершенно седой старик интеллигентного вида, по всей вероятности, ученый. Я же вместе с другими комсомолками пошла на курсы медсестер при отделении Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, хотя и не хотела идти в медицину. Но надо было, и я пошла. По окончанию курсов получила удостоверение медсестры, добровольно пошла в военкомат и была мобилизована в ряды Красной Армии, была направлена на работу в эвакогоспиталь №2015, который располагался рядом с Московским вокзалом в здании школы, в качестве перевязочной сестры. Курсы были рассчитаны на 6 месяцев, но мы проучились всего 1,5 месяца. В ленинградских госпиталях нужны были медицинские сестры, причем в большом количестве.

А так занятия в институте продолжались до января 1942 года. Учеба проходила на фоне голода, холода, отсутствия света, тепла, при замерзшем водопроводе, неработающей канализации и почти без еды, при пайке в 125 грамм хлеба в день. Иногда, особенно в декабре 1941 года, когда ежедневно умирали тысячи людей от голода, ничего кроме этого «хлеба», который мы называли жмых, у нас не было. Но Ленинград продолжал сопротивляться, он жил, и мы с ним.

1941-й год стал для нас самым страшным годом. Умирали студенты и преподаватели, оставшиеся в блокадном Ленинграде. Живя в общежитие еще в Лесном, мы пытались ловить ракетчиков. Это были предатели, лазутчики, засылаемые в город, чтобы сигнальными ракетами показать наиболее важные объекты: железнодорожные узлы, предприятия и т.д. Когда мы видели, откуда летела ракета, мы туда бежали и искали их, но ни разу не пришлось их поймать. Кстати, еще живя в этом общежитие, пытались обмануть голод. Жарили желуди на касторке. А как-то я, помню, опоздала к этому «пиршеству», и ела их холодными. Ужасно невкусно, желуди можно есть только горячими.

В паевые же месяцы блокады Ленинграда были опустошены все аптечки, пропали птицы, собаки, кошки. Студентов оставалось очень мало, кто-то эвакуировался, кто-то ушел в ополчение. Помню, как преподаватель аналитической геометрии, профессор, автор одноименного учебника Безикович проводил занятия с 3 студентками. Одной писал в тетрадь вместо доски, а мы, две другие, тут же переписывали себе в тетрадки. И все же даже в такой обстановке мы продолжали учебу. Помню, как я иногда ходила на квартиру к сестре Анечке, которая ранее эвакуировалась вместе с детским садом и сыном. Из ее квартиры я выносила остатки еды, которые оставались там: кусочки заплесневевшего пирога, нашла 100 или 150 грамм макарон, остатки горчицы, немного сахарного песка. И мы с подружками на всех делили мою добычу в комнате. Однажды вернулась только с ремнем и 2 свечами. Никогда не забуду, как мы дружно сосали ремни и свечку. А моя подруга, Валя Макарова, с которой мы жили в одной комнате (всего в комнате было 14 человек), возьмет в рот кусочек свечки и не сумеет сдержаться, проглотит, а ей говорю: «Валечка, ты соси ее, ведь вот видишь, сколько у нас осталось? Мало».

Однажды нам сказали, что в кафе «Квисисана» (на Невском проспекте, недалеко от института) будут давать котлеты без карточки. Тогда уже почти не отоваривали карточки, продуктов было мало. Когда мы туда пришли, там уже теснились студенты, в итоге я в толпе потеряла сознание от голода. Девочки довели меня до общежития. Я им сказала: «Девочки, если хотите, чтобы я жила, сделайте так, чтобы я сегодня с кипятком съела не 125 г своих, а двойную порцию, а я вам в следующие дни отдам». Они так и сделали. Сокурсницы относились ко мне очень хорошо, так как я все время их морально поддерживала словом, даже принесла от сестры патефон с пластинками. Однажды, когда все ушли, я осталась одна в комнате и разревелась. Вернулась одна студентка и говорит: «Вот нас поддерживаешь, а сама ревешь!».

В тяжелые моменты голода мы отвлекались от тягостных мыслей тем, что переписывали рецепты: мечтали о том, как будем есть царские блинчики и разные другие разносолы. Иногда я вязала, были еще нитки, часто вышивала гладью девочкам ночные сорочки, а они мне иногда штопали чулки. Тогда были простые чулки, и они быстро рвались. Я им говорила: «Вот мою работу будете всегда помнить».

Хорошо помню еще и такой случай. Я шла за своим хлебом, пайком в 125 грамм, а подруга говорит: «Лиля! Возьми и мне». После чего дала мне свою карточку. Хлебный магазин располагался на Невском проспекте недалеко от знаменитого магазина трикотажных изделий, который назывался «Смерть мужьям», так как там до войны продавали очень хорошие женские костюмы и платья, но очень дорогие. Это было в мирное время. Я купила свой паек 125 г. с маленьким довесочком. Хлеб девочек завернула в бумагу отдельно, оба положила в авоську, и иду по той же стороне тротуара. Вдруг из подъезда выбежал высокий очень худой мужчина и схватился за мою авоську. Я так испугалась, что, видимо, мою руку схватила конвульсия. Ему не хватило силы вырвать у меня авоську с хлебом. Я представила, что мне никто не поверит, будто у меня вырвали хлеб - цену жизни. Ведь в блокадном Ленинграде это было высшей степенью доверия - получить чужой хлеб!

В Ленинграде такие нападения были редкостью. Люди знали, что значит остаться без хлеба – ведь это верная смерть. Честность блокадников я лично могу оценить как высшую степень, а тот человек, конечно, был с нарушенной психикой, это ясно.

Врезался в память и другой случай. Когда я принесла от сестры больше 20 пачек махорки, они у нее лежали наверху контрамарки у печки, студентка-финка из нашей комнаты мне говорит: «Лиля, ты мне дай махорку, а я тебе из дома принесу молока и лепешку». Я согласилась, она так и сделала. Мы с моими подружками все это съели за один раз. На следующий раз мы с Валей Макаровой пошли в город, попали на какой-то рынок и увидели, что за одну пачку махорки там давали целую булку хлеба. Это все бы мои подруги ожили бы!!! Ведь у нас в комнате в декабре 1941 года умерла от голода одна девочка, хотя она устроилась контролером на фабрике и получила 250 г хлеба. Но она получит свой паек, положит, и все смотрит на него, и смотрит... Я поступала иначе: получу свою пайку хлебушка, налью кипяток, покушаю и стараюсь обмануть голод до следующего дня.

В ноябре-декабре 1941 года мы занимались в институте и одновременно проходили практику в госпитале, где лежали раненые. Больше всего были ранения в челюсть, но привозили к нам и солдат с ранениями ног. Нам было тяжело, голодным, одновременно обучаться на курсах медсестер. Хочется еще рассказать о том, какие прекрасные, честные люди были рядом с нами - ленинградцы. Однажды меня вызвали в деканат. Время было тяжелое, денег почему-то не было. Мне сказали: «Получите 500 рублей, которые вы внесли в счет оплаты за обучение на 1-ом курсе. У вас умер отец, а мать домохозяйка». Не представляете себе, как это было кстати. Как вы помните, когда я поступила в институт, вышел правительственный указ об оплате за обучения в институте. Ведь никто бы и не узнал, если бы мне не вернули деньги.

К декабрю 1941 года в институте училось совсем мало студентов. Да и многие преподаватели уехали. Первые этажи здания института были уже заняты под палаты для раненых. Прекрасное общежитие со светлыми комнатами, прекрасными фойе с красивыми тюлевыми занавесками превращалось в ничто: туалеты не работали, водопровод замерз и т. д. и т. п. А в декабре занятия в институте окончательно прекратились, комнаты не отапливались, вскипятить воду негде было. В январе 1942 года, когда я была военкоматом мобилизована и работала уже в госпитале, жила еще в общежитии в таких вот условиях. Затем дали место в общежитии госпиталя, в бывшем здании школы на ул. Восстания, где и сейчас находится школа. После войны в этом общежитии не один раз принимали после войны всех оставшихся в живых работников госпиталя.

Итак, занятия на курсах медсестер закончились досрочно, и уже 11 января 1942 года я была направлена в эвакогоспиталь №2015 в качестве перевязочной медсестры. Попала в I хирургическое отделение (п/я 554, Ленинград, 25, часть 783). Здесь я познакомилась, а затем и дружила с девочками, с которыми прошла и пережила не только блокаду Ленинграда, но и прошла фронтовые дороги в Белоруссии, Польше и Германии. Это Тося Мурик (затем Антонина Алексеевна Курпатова), Валя Макарова ( после войны Валентина Кирилловна Петрова), Оля Баутрук (Ольга Васильевна Сысоева).

С Тосей Мурик мы учились полтора года в Ленинградском текстильном институте на механическом факультете, пока добровольно не пошли в военкомат. Валя Макарова училась в этом же институте, но на экономическом факультете. Тося после войны окончила киноинститут. Муж ее работал преподавателем морской академии. Валя закончила экономический факультет, муж трудился инженером. Вырастили 3-х сыновей. Оля Баутрук была профессиональной операционной медсестрой, мужем стал архитектор. У них родились 2 девочки-двойняшки.

Когда я пришла в госпиталь, Оля сказала своим коллегам: «Зачем привели Лилю Гурьеву, ведь она все равно скоро умрет». Вот какой у меня был вид. И действительно, скоро у меня распухли и отекли ноги до паха, затем покрылись круглыми фиолетовыми пятнами. В госпитале устроили консилиум. Врачи осмотрели меня и молча ушли. Оказалось, что у меня авитаминоз и дистрофия. Все хирурги в госпитале - это врачи разных специальностей до войны: невропатологи, стоматологи, педиатры, терапевты и т.д. Все они после начала войны стали у операционных столов. И теперь они сказали, что мне поможет только время. К счастью, мое состояние после двух недель работы медсестрой стало улучшаться. 400 грамм хлеба и трехразовое ежедневное питание, хотя и скудное, сделали свое дело. Но главное, что удержало меня на плаву, это моральное, оптимистичное настроение, вера в скорую победу, да и привычный комсомольский характер.

Я быстро влилась в коллектив медсестер, большинство из которых также были комсомолками, и стала осваивать азы медицинских знаний и умение перевязочной сестры. Начальником 1-го хирургического отделения была Торкачева Мария Ивановна. Это была женщина очень знающая, опытная, уверенная в себе, без особых эмоций, требовательно относящаяся к нам, медицинским работникам. Когда она ежедневно проходила обход раненых, по палатам слышались стоны, вздохи, но зато вечером, как по мановению палочки, у всех раненых резко снижалась температура, а также улучшалось их состояние. Помню, как я в первый раз переливала кровь. Это было нелегко. Тогда не было сегодняшних систем, а только воронка, резиновый сифон и толстые московские иглы. Мария Ивановна подозвала меня к себе и спросила: «Ну как, хорошо прошло?» Я пожала плечами, а потом она вручила мне половину шоколадки. Это было что-то в голодное время. Но это была не просто жалость – сладость стала наградой за хорошее начало.

Ко мне Торкачева относилась с большим вниманием, даже с любовью, но очень требовательно. Я ей безропотно подчинялась, осознавая, что эта женщина много делает для раненых. Часто бывало, что только сядешь в столовой, как раздается очередной возглас: «Гурьева в перевязочную». Тогда я немедленно все бросала и шла. Знала, значит, кому-то нужна моя помощь. Муж ее, Яков Освальдович, был моложе Марии Ивановны на 20 лет, и она им командовала открыто. А мы между собой называли его «Яков Тротуарович». Высшим показателем ее отношения ко мне было то, что как-то она пригласила меня к себе домой. У них не было детей, и я стала в какой-то степени привязанностью заведующей отделением. Очень внимательно я присматривалась к ее действиям, работе. Вскоре я не только делала перевязки, но и накладывала большие гипсы: на руку, грудь, ногу, тазобедренных суставов; давала наркоз, хотя постоянно очень боялась это делать, так как тогда наркоз - это эфир и маска. Дашь мало - болевой шок и смерть от боли, дашь лишнее - смерть от эфира. Делала и секцию на венах у тяжелобольных, почти безнадежных. Постепенно осваивала и специальность операционной сестры. Особенно тяжело приходилось в период наступлений наших войск по прорыву блокады Ленинграда: чтобы снять ее, когда в госпиталь поступало до 900 человек, а он был рассчитан только на 300 пациентов. Подавала инструменты на 3 стола одновременно, хотя операции были различные, и справлялась, иначе нельзя было, а под конец дня ставало трудновато, так как инструментов не хватало, а какие-то были старые и иногда почти непригодные для операций.

Работа в отделении – это был тяжелый, изнурительный труд, без выходных и отпусков, всю блокаду и войну. Особенно трудно было то, что, будучи комсомолками, мы, медсестры, после напряженного труда, шли ночью в прачечную и стирали в теплой воде, почти без мыла, без освещения, гнойное, кровяное и вшивое белье и бинты. Вскоре вши появились и у нас, мы боролись с ними. Часто приходилось ночевать в перевязочной, в гипсовой, на инвалидных колясках. Там же мы мыли головы, хотя это было запрещено. Однажды нас застал начальник госпиталя во время обхода, но он сказал Марии Ивановны: «Пусть моются, вшей будет меньше». Но все эти трудности мы переносили стойко, не ныли, не жаловались, так как понимали - это надо нашим воинам, Родине. А ведь до войны я никогда не занималась этим. Будучи младшей из 5 детей в семье, меня отстраняли от всего: от уборки, стирки. Война всему меня научила: закалила, но не озлобила; научила дружбе, взаимопомощи, любому труду, доброте вниманию к окружающим людям, готовности им помогать во всем. Стараюсь во всей своей жизни осуществлять полученное понимание в своей семье, на работе, в общении с друзьями, соседями.

Кроме своих прямых обязанностей мне приходилось выполнять разные поручения. По решению горисполкома была послана вместе с другими сестрами на заготовку дров. Три девочки должны были спилить деревья, сложить в штабеля за день по 3 куб. м. на человека. Это было очень трудно, так как у нас не было ни спецодежды, ни надлежащего инструмента, да и питание было очень слабым. Правда, я начала изучать там полуторатонную газогенераторную машину и учиться водить ее. Жили мы в землянке, я спала на верхней полке. Помню, как приехала меня проведать Мария Ивановна и политрук. Помню, как они зашли в землянку, а я лежала и читала, изучая инструкцию по машине. Политрук почему-то спросил: «Лида, ты тоже куришь? » Я сказала: «Что вы, нет!»

Помню, как при большом поступлении раненных мы пошли сдавать кровь. А у меня кровь не взяли: у меня была III группа, и я от обиды и досады расплакалась. Вот такими патриотками мы были.

Однажды меня послали сопровождать выздоровевшего раненого с документами на сборный пункт, который располагался на Васильевском острове, почти на побережье, и мы шли по Невскому проспекту через мост, пройдя весь до пункта назначения. Ленинград тогда показался мне мертвым городом, засыпанным снегом. Таким был и Невский проспект. Транспорт не ходил, а мы шли по покрытому ледяными корками и сугробами тротуару, спотыкаясь и скользя на грани падения. Нам встречались худые, изнеможенные, с бледными лицами ленинградцы с ведрами, чайниками и другими емкостями, они шли к Неве за водой. Навстречу нам по середине Невского проспекта, засыпанного снегом, шел мужчина и за верёвку тянул лист фанеры, на котором лежал труп женщины, завернутый в одеяло и перевязанный веревкой, а по снегу из-под одеяла тянулись длинные волосы. Он вез свой груз, часто останавливаясь, и, отдышавшись, шел дальше, видимо, к месту сбора трупов, откуда отряды комсомольцев отвозили умерших на кладбище, где мерзлую землю взрывали снарядами, готовили общие могилы и хоронили там людей. Я пишу только о том, что видела собственными глазами в этот день. Это было действительно страшное время.

Как-то я опять вышла с поручением из госпиталя, а по Невскому проспекту шла женщина, спотыкаясь, закутанная в платок и в черную каракулевую шубу, перевязанную простой веревкой. Только я с ней повстречалась, как увидела, что навстречу мне шел мужчина по тротуару, вдруг упал, и все... Трупы тоже везде подбирали специальные отряды. В это время от голода умирали по четыре-пять, а то и шесть тысяч человек в день.

На Васильевском острове мы наблюдали картину, которая запечатлелась на всю жизнь. Здание завода, в которое попала бомба. Нет крыши, нет двух стен, стоит станок и у станка худой рабочий, идет сплошной снег, а он продолжает работать. Теперь я понимаю, что Ленинград выстоял только потому, что там был рабочий класс высшей пролетарской пробы. Они стояли насмерть и на фронте, и на Кировском заводе продолжали одновременно работать и сражаться, стоявших в трех километрах от завода и, главное, ленинградцы выстояли. Для защиты Ленинграда нужно было оружие, боеприпасы и они до конца выполняли свой долг. Причем каждый день ходили пешком, доходя до места работы 6, 7, а то и 12 км. В Ленинграде была строжайшая дисциплина, не было беспорядков. Не было человека, который, не жалея себя, не помог бы другому. А Ленинград подвергался постоянному артобстрелу и каждые 10-15 минут звучал звук сирены, означавший приближающуюся бомбежку.

Еще раз хотела бы отметить, что в Ленинграде была особая, высочайшей пробы нравственность, дисциплина и порядок. Я ни разу не слышала ни об одном случае, чтобы кто-либо прикоснулся к общему хлебу. А ведь буханки в булочные возили на саночках такие же опухшие от голода продавцы. Никто не призывал людей к честности и порядку. Сознательность, взаимовыручка, высокая гражданственность, чувство общественного самосохранения, страстное желание спасти город и свою Родину - вот что двигало людьми, заставляло неукоснительно выполнять законы. Если бы в Ленинграде было бы воровство и мародерство, город бы не выдержал. Не было человека, кто бы требовал для себя особых привилегий, пользовался тем, что не положено. Привилегия была одна - всего себя полностью отдавать Родине. Нам, ленинградцам, было очень тяжело, но мы были и счастливы. Мы видели величайшие проявления человечного духа, стойкость, героизм.

Однажды я, Тося и Валя пошли на квартиру моей сестры, Анны Николаевны Гурьевой, которая эвакуировалась вместе с сыном на Большую Землю, как мы говорили тогда. Мы хотели забрать ручную швейную машину, которая так необходима была нам в общежитии при госпитале. Сестра жила на улице Канал Грибоедова, дом 70, квартира 1. Шли оттуда по Садовой, несла машину Валя, она была самой выносливой из нас. Когда мы почти дошли до Невского проспекта, началась бомбежка. Мы остановились под аркой домов, недалеко от библиотеки им. Сильвестра Щедрина. А я говорю: «Девочки, давайте пройдем во второй двор». Все прошли и зашли в подъезд другого здания, я встала в самом углу. Бомба разорвалась под первой аркой и все, кто остался там, погибли, даже упал кирпич сверху в подъезде, где мы стояли, пролетев в нескольких сантиметрах от моей головы.

Но не всегда бомбежки заканчивались для меня так удачно. Однажды меня послали вызвать срочно медсестру, которая жила на Невском проспекте. Я переходила Невский проспект во время затемнения и бомбежки. Темнота была абсолютная. А я первый день надела теплое, на вате, зимнее пальто и меховую шапочку с ушками. Это был январь-февраль 1943 года. На середине Невского меня сбила легковая машина, которая ехала очень быстро, без огней. Разбросала мою обувь, я лежала. Меня подобрал случайно проходивший военный корреспондент с ручным фонариком. Удар был очень сильным: по голове (после началась контузия) и по спине. Мое счастье, что на мне была меховая шапочка; сзади все пальто до тела разорвано (спасла вата), оставив небольшую ранку. Уже после войны мне делали операцию на месте удара на спине. От удара образовалась опухоль - фибролипома с кулак величиной. После операции профессор сказал: «Ваше счастье, что вовремя удалили эту опухоль». Дважды делали рентгеновский снимок головы. Пролежала в госпитале полтора месяца.

Военным корреспондентом был Г. Гофман. Он подобрал меня, и с трудом довел до пункта скорой помощи, который находился как раз на Невском, против места моего падения. Там оказали первую помощь, после чего корреспондент довел меня до госпиталя на ул. Восстания, недалеко от Невского. Дважды мне сделали рентген снимки головы, уложили в постель на 1,5 месяца. После этого он посетил госпиталь, чтобы узнать мое состояние здоровья, где встретил главного хирурга Валентина Михайловича Белогородского. Они были знакомы до войны. Валентин Михайлович хорошо знал его отца - профессора. «Что вы здесь делаете?», спросил он. Г. Гофман рассказал, что пришел навестить медсестру Лиду Гурьеву, на что Валентин Михайлович ответил: «Да, это хорошая девушка!». Г. Гофман спросил у меня: «Вы не курите?». Я ответила, что нет. Однажды не дождавшись меня, я была занята, он оставил записку, случайно она сохранилась у меня. О дальнейшей его судьбе я ничего не знаю. Бомбежки, артобстрел продолжались, и операции не прекращались, иногда они проводились почти без света, при маленьких лампочках. Раненым делали операцию, а бомбы вокруг разрывались, однажды одна из авиабомб разорвалась даже во дворе госпиталя. Но операции продолжались при любых условиях.

Во время блокады Ленинграда, будучи медсестрой, я участвовала в соревнованиях по стрельбе из мелкокалиберной винтовки, в соревнованиях на велосипеде, в соревнованиях по волейболу. Это было трудно, так как иногда приходилось идти пешком в расположение другого госпиталя. Но это было нужно для поднятия боевого духа среди медперсонала. Кроме того, я участвовала в госпитальном ансамбле песни, у меня остались фотографии ансамбля и команды госпиталя по волейболу. Участвовала в сестринской конференции госпиталей Ленинградского фронта. Доклад мой был по теме «Осложнения при подкожных, внутримышечных и внутривенных инъекциях и их предупреждения». Мой доклад редактировал и утверждал главный хирург госпиталя Валентин Михайлович Белогородский. Текст доклада есть у меня и сейчас, он был вложен в мое личное дело, которое я получила в июле 1945 года, выезжая из Германии на Родину. Начальник госпиталя Кирзнер получил благодарность за мой хороший доклад, который был один из трех лучших на этой конференции.

Иногда мы посещали театры, особенно театр оперетты, артисты которого самоотверженно выступали в нетопленых помещениях, а мы сидели в зимней одежде и варежках. В это время я посетила Малый оперный – там шла «Сорочинская ярмарка». В Мариинском шли «Травиата» Джузеппе Верди, «Ночь перед Рождеством» - Римского-Корсаков. А в Малом оперном меня особенно впечатлила опера «Чио-Чио-Сан» Джакомо Пуччини.

После прорыва блокады мы иногда ходили на танцы, которые организовывали в хороших помещениях, я помню мраморный зал с прекрасными колоннами, но не смогу сейчас назвать адрес. Даже во время блокады мы отмечали своеобразно и скромно все наши праздники, оставляя еду от обедов и ужинов. Мы трудились тяжко в условиях войны и бомбежек. При этом мы жили, а не геройствовали, выполняя священный долг по выздоровлению наших советских воинов, возвращая в строй воинов.

В 1943 году в сентябре месяце было новое поступление раненых, и среди них оказался и мой будущий муж, Иосиф Артемович Мавренко, с которым мы дружно прожили 60 лет. Он был старше меня на семь с половиной лет. Большие серые глаза, спокойный уравновешенный характер, держался скромно, отличался выдержкой, хотя ранение ног было очень тяжелым. Не ныл. Не стонал. У него было множественное осколочное минное ранение обоих ног. В медсанбате хотели ампутировать ноги, как он мне рассказывал, но муж не дал.

Я хорошо помню его многочисленные раны, обе голени были изрезаны как арбуз, глубокие раны на подошвах, снимать повязки он никому не давал, сам осторожно снимал. Это ведь мучительная процедура. Вот это меня сильно удивило, когда его привезли в первый раз в перевязочную. Характер у мужа был стойкий. Старший лейтенант, политрук батальона на фронте в свои 29 лет. В армии служил с 1936 года и по 1946 год. Многие месяцы он ходить не мог, его возили всюду на каталке. Шли месяцы, он постепенно выздоравливал, затягивались раны, дважды еще ему делали операции, удаляли осколки наиболее крупные, но до конца его жизни в ногах оставалось около 40 осколков мелких, которые в течение его жизни постепенно выходили. И ни разу я не услышала от мужа ни одной жалобы. Дважды его собирались отправить на Большую Землю, но он отказывался. К тому времени он уже обратил внимание на меня. В августе 1944 года он был выписан в запас. Сделал мне предложение, но я отказалась, т.к. шла война. Его направили после выздоровления на работу, комиссаром, госпиталя № 3152 в г. Воткинск Удмурдской АССР, где он проработал до 1946 г., когда был демобилизован.

Однажды один раненый прислал мне открытку с поздравлением, к какому-то празднику, я просто перевязывала ему раны. Мы всегда старались поддержать каждого, и я тоже передала ему ответную открытку. Когда же я зашла в эту палату, она была очень большая, чтобы вызвать на перевязку очередного по просьбе врача раненого, меня встретил громовой хохот, я растерялась, ушла и попросила другую сестру узнать, в чем дело. Оказывается, он получил открытку и решил, что это моя фотография и всю ночь целовал её, а утром когда расцвело, узнали правду. Я часто проводила политинформации по палатам. Но была уже очень осторожна.

В декабре 1944-го года уже в третий раз сделал мне предложение Иосиф Мавренко. Я согласилась, и мы зарегистрировали свой брак 24 декабря 1944 г. Конечно, никакой свадьбы не было. Свадебным моим платьем был обычный шелковый трикотаж палевого (соломенного) цвета с бархатным черным бантиком. Жила я тогда у женщины, с которой жил мой старший брат Александр - Наташи. От нее мы вышли и пошли по Невскому. Муж извинился, подошел к постовому милиционеру, узнал точный адрес ЗАГСа. Это было на Невском проспекте, во дворе одного дома. По узкой железной лестнице поднялись на второй этаж, открыли дверь и оказались у входа в большую комнату; вдали стоял старый столик, покрытый красной старой тканью. За столиком сидела девушка и беседовала с другой, стоявшей у стола. Я оторопела, т.к. она даже не взглянула на нас.

Я пришла в ужас: «Что же это за свадьба?!» и бросилась к двери. Леня загородил мне дорогу, раскрыв руки. Тогда они обратили на нас внимание. Подошли, мы подали документы, получили справку на маленьком тонком желтоватом листе и все. Я - жена. Наташа, у которой остановился мой будущий муж, и у которой я часто ночевала, приготовила стол. Прежде, как только мы вошли в квартиру, она разбила большую красивую тарелку и мы, по ее просьбе, собирали осколки, которые выбросили сразу в печь. Мужу Наташа подарила большую серебряную цепь для карманных часов, а мне браслет из дутого золота. Интересно то, что муж перед отъездом, не сказав мне ни слова, взял собой половину браслета, а мне оставил другую. Он считал, что так мы, уж наверняка, встретимся. Так и случилось. Потом я сделала из него золотое кольцо. Когда он ухаживал за мной, то подарил мне кольцо, серебряное с прекрасным натуральным камнем. Тогда в Ленинграде это была редкость, оно стоило 760 рублей. Вот и я поменяла серебро на золото в этом кольце, оставив камень. Тогда же, еще перед свадьбой, он подарил мне черные, лаковые босоножки. Я долго не соглашалась взять, но мои подруги уговорили меня. До свадьбы, даже тогда в блокаде, он ничего для меня не жалел и так было всю нашу долгую жизнь. Он никогда не оставлял себе карманных денег, никогда не спрашивал, куда я потратила семейные деньги. И если я что-то хотела себе приобрести, то не отступался, пока я не выполняла своего желания. Но все серьезные дела семьи я всегда обсуждала предварительно с ним. Выдержанный, спокойный, немногословный он был моей опорой, надежным тылом. Поделишься трудностями, проблемами на дорогом плече и услышишь одно: «Не обращай внимания».

Он был политруком, после войны работал в МВД СССР, его советы были очень полезны. Недаром на одном торжестве, посвященном дню Победы, один его сослуживец так сказал: «Мавренко – это человек, в кармане которого никогда не звенела чужая копейка». Никогда нигде не выступал, рассказывая о своих заслугах. А он ведь, воюя на Ленинградском фронте, был представлен к званию Героя СССР, но награжден был Орденом Боевого Красного Знамени и многими другими орденами и медалями. Особенно он помогал мне советами, когда я становилась как директор школы в общении с коллективом и людьми. Эти советы всегда мне помогали.

В 1944 году блокада Ленинграда была прорвана, и я должна была ехать на второй Белорусский фронт в связи с передислокацией госпиталя после ликвидации Ленинградского фронта на запад. Я поставила перед мужем условия перед бракосочетанием – по окончании войны обязательно продолжать учебу в институте и моя мама будет жить с нами. А сейчас жить мы с ним не будем. Кто теперь поверит, что так может быть? И муж согласился. 25 декабря 1944 года мы разъехались: он на Восток, а я на Запад. 11 января 1945 года небольшой группой, всего 30 человек, врачи и несколько операционных и перевязочных сестер, мы выехали в Москву, так как фронт остро нуждался в медицинских кадрах. Там нас встречали торжественно, с оркестром. Помню, постелили на каком-то вокзале - кровати или раскладушки с белоснежным бельем, что особенно запомнилось после тяжелых условий блокады.

В Москве я позвонила родной сестре мужа - Лиде, которая работала тогда в здании правительства СССР. Муж ее был дипломатом и работал в Англии. Это была очень обеспеченная семья: условия, квартира, но она не выдержала продолжительных отлучек мужа и добилась развода, уехав впоследствии из Москвы. Так я познакомилась с одним из членов его семьи. Она потом написала мужу, что я ей понравилась.

На фронт ехали поездом, наш эшелон остановили на какой-то станции, где комендантом был офицер. Хорошо помню, что я очень удивилась, что у входа в здание стояли велосипеды. Вдали виднелось озеро, мы с Симой Морщиной попросили у коменданта разрешение съездить к озеру, так как поезд должен был стоять 3 часа. Но когда мы вернулись, то увидели только хвост поезда. А мы были раздеты и только в карманах трусиков были спрятаны комсомольские билеты. Нам пытались помочь догнать состав, но сумели мы догнать своих только с помощью майора, который помог нам устроиться в гостинице, утром покормил, и отправил следом на составе, а мы не удосужились даже спросить его фамилию. Он, правда, тоже отстал от своей части и сопровождал. Вот так мы благодаря своей наивности чуть было не попали в беду. Спасибо, что в госпитале никаких взысканий нам никто не сделал. Догнали мы состав в Дзядлово (Зольдау).

В итоге мы приехали в один из небольших польских городков (не помню названия), где нам сказали, что в предыдущую ночь банда вырезала всех раненых и медперсонал какого-то госпиталя. С нами был парторг, который один имел оружие. Так мы всю ночь на ногах простояли в какой-то большой комнате, ожидая своей судьбы. К счастью, все обошлось, и мы двинулись на открытых машинах дальше. Приехали в небольшой городок Вышкув. Работали в полевом госпитале. Нас, четырех подруг, поместили в небольшом домике, который состоял из одной комнаты и маленькой прихожей, дверь в которой открывалась прямо на улицу. Хозяева уступили нам в комнате две спаренных кровати. Иногда мы спали по очереди, чередуя смены на работе. Вообще же семья поляков относилась к нам исключительно внимательно. Муж хозяйки подшил мне валенки, которые развалились, да и носили мои валенки и ботики все четверо по очереди. Младшего сына хозяев, 14-ти лет, я научила играть в шахматы.

Работа в госпитале была очень тяжелой. Особенно тяжело приходилось потому, что врачей было мало. Мне часто приходилась ассистировать во время операций главному хирургу. Помню, однажды мы сделали 6 резекций коленных суставов, а это тяжелый и физический труд. После операций я чувствовала себя неважно, но старалась не показывать вида.

Выдержала еще, но после 8 операций стало плохо, лицо покрылось капельками пота. Мое состояние заметил хирург и заставил меня уйти. Оказалась, что у меня высокая температура. Так началась у меня инфекционная желтуха. Пропал аппетит, тошнота, а затем я стала желтеть. Пришлось лежать. Тося мне вводила глюкозу, девочки за мной ухаживали. Хозяйка наша очень чутко ко мне относилась. Я ей очень понравилась и она сказала, что хотела бы, чтобы ее сын женился на мне. Он служил в польской армии. То, что мне привозили из части, я есть не могла. Жили хозяева очень бедно. Цены были бешеные. 800 злотых стоили шелковые чулки, 400 – килограмм сахар, французская булочка - 25 злотых. У них не было ни сахара, ни хлеба. Хозяйка мне нажарила картошки, а хозяин купил булочку за 20 советских рублей на рынке. Я была так благодарна им, своим отношением они помогли мне выздороветь. Не знала, что сделать. У меня были новые чулки и брошь серебряная с белым камнем, бабушкина - все подарила. Но, к сожалению, я не записала их точный адрес, фамилию и их имена. Кстати, поляки были очень бедными людьми. Обувь у них была на деревянной подошве.

Работали мы изнурительно, иногда до 2-4-х часов ночи, а иногда и до 6 утра, а уже в 10-11 утра мы вновь трудились в операционной. А госпиталь двигался, и я боялась, что вынуждена буду остаться. Но я выздоровела, и пришло время расставаться с городом. Вышкув в 1945-м – это красивый город, хотя и с одноэтажными зданиями, улицы не мощеные, грязные. Недалеко протекает р. Буг.

Следующая остановка была в городе Торн. Это красивый, европейского типа город. Встречала нас приветливо местная власть, отнеслась с уважением. Но мы помнили, что надо быть осторожными. Подарили нам сапоги 42 размера. Тося в них работала, а утром Аня. Надо помнить, что никакой одежды, обуви нам не выдавали. Оказывается, нас демобилизовали еще в июле 1943 года, и мы не должны были ехать на Западный фронт. Но потом мы узнали, что жены политрука и начфина были оставлены в Ленинграде, а они были медсестрами по образованию, профессионалами. А кто знал?

В марте месяце мы оказались уже в городе Бромберге, где обустроился наш ленинградский госпиталь № 2015. Врачи в госпитале случайно узнали, где мы и потребовали нас вернуть к ним. Они были очень рады нашему возвращению, потому что в буквальном смысле бедствовали из-за недостатка операционных и перевязочных сестер. Они всех нас расцеловали и встречали с радостью. Здесь началась та же работа, с 9 утра до 12 ночи, а то и позже. Никаких, конечно, выходных. Обуви не было, я донашивала сандалеты. Оля помогла мне купить синие брезентовые ботинки на деревянной подошве с железными петлями. Но это уже было в середине июня, а пока бедствовали. Мои галоши украли в Торне. Война приближалась к концу. Но здесь мне приходилось не только ассистировать, но и делать циркулярную новокаиновую анестезию, после чего хирург удалял стопу. Делала хорошо, раненый без общего наркоза мог даже следить за операцией ампутации стопы. Среди раненых большинство стремились поскорее вернуться на фронт в свою часть, даже не долечившись полностью. Но, к сожалению, были и такие, которые стремились продолжать лечение. Был такой случай, когда у одного раненого оставалась ранка на голени. Он приложил медный пятак, и ранка загноилась. Но это кончилось судебным делом.

Вот на таких маленьких ранках я в госпитале делала операцию по пересадке кожи по Дэвису: с другого бедра брала маленькими кусочками кожу и накладывала на ранку. Ранка быстро заживала, эпителизация шла быстро. Весной 1945 года мы передвигались дальше за наступающей армией. Госпиталь был расположен в каком-то имении, но адреса я не запомнила. Только когда 9 мая кончилась война, мы на следующий день узнали, что 2 мая был взят Берлин. Мы работали, работали и работали, ничего не зная о взятии Берлина и Победе. И уже 20 мая 1945 года мы, шесть медсестер, бывшие блокадницы, получив командировочную, на грузовой машине доехали до Штеттина, а оттуда на двух легковых машинах добрались до Берлина. И только тут я испытала подлинное чувство радости от Победы – его невозможно передать. После стольких мук мы очутились в логове зверя. Я поднималась на второй этаж Рейхстага, он был сильно разрушен, был почти без стен. Везде преобладал черный цвет, и редко можно было увидеть белые колонны. Везде, где только оставались стены – они были испещрены надписями. Но особенно мне запомнилась Колонна Победы - монумент расположен в центре парка Тиргартен на площади Большая Звезда. Колонна была построена по приказу германского императора Вильгельма I в честь побед Пруссии в Датской войне 1864 года, Австро-прусской войне 1866 года и Франко-прусской войне 1870—1871 годов. Мы пробрались туда, и забрались на высоту почти в 67 метров, и мы увидели панораму Берлина. Колонну венчала позолоченная статуя, изображающая женщину-ангела. Потом мне рассказали, что это скульптура богини победы Виктории высотой 8,3 метра. И только тут, стоя на колонне, я поняла, насколько велик Берлин – мы смогли увидеть только одну его часть, близлежащую к нам. Во все концы города от парка Тиргартен расходятся дороги, которые теряются в дымке. Берлин действительно больше Ленинграда, при этом построен по плану. Я могла сравнить два вида – с Исаакиевского собора и с Колонны Победы. В центре города было несколько зеленых мест. При этом город был весь разрушен. Также мы посетили памятник «железному канцлеру» Отто фон Бисмарку. По улицам города ходило довольно много немцев, которые вели себя весьма приветливо, а наши советские солдаты, которых мы встречали по пути, чувствовали себя хозяевами положения. Немцы педанты, если они потерпели поражение, то они так и вели себя, как побежденные. И признавшие нашу победу.

Об этом визите я подробно сообщила своему мужу в письме. Мой муж, как впоследствии оказалось, сохранил все мои письма, которые я ему писала с фронта, а я сохранила почти все, которые он мне присылал из Воткинска в госпиталь. Эти письма он писал каждый день, иногда отправлял по два письма в день.

После окончания Великой Отечественной войны со мной случилось несчастье. Перевозя инструменты на повозке, я сидела сверху ящиков. Мимо проезжали наши «Студебеккеры» и задели за торчавшую между ящиками каталку. Тут я вместе с ящиками полетела вниз – получила полный сложный перелом обоих костей предплечья, а часы остались целыми.

Опять я пострадала. Хорошо, что госпиталь уже не функционировал. Ждали распоряжения о возвращении в Советский Союз. Я вынуждена была выехать раньше выписки, так как муж написал, что он в госпитале. Мне разрешили выехать к нему июле 1945 года, но мне поставили условие, чтобы я перед отъездом написала историю комсомольской организации госпиталя. Выехать же было трудно, записывали все, начиная со звания майора. Но все-таки меня отпустили, и я ехала с сестрой-хозяйкой. Нам помогли получить билеты на поезд по Москвы. Так я оказалась в столице СССР, а затем началась моя семейная жизнь в Воткинске, где работал мой муж.

- Что использовали для обработки ран в госпитале?

- Мы больше всего использовали перекись водорода, и зачастую раны перевязывали повязками с риванолом. Кроме того, как я уже говорила, приходилось накладывать гипс. А потом меня даже неофициально определили к операционному столу – делать мелкие операции. И все врачи закрывали на это глаза. Однажды было большое поступление, я делала удаление осколков из стопы, как меня научила Мария Ивановна Торкачева, на стол лег какой-то солдат из Средней Азии, и я ему все сделала, удалила осколки из стопы, очистила подошву ноги от гноя, промыла перекисью и наложила повязку с риванолом. И вдруг старший хирург Валентин Михайлович Белогородский, замечательный специалист и хороший человек, сделал послеоперационный обход, остановился около моего пациента, и требовательно спрашивает: «Кто сделал операцию?» Заведующая отделением так и застыла, ведь я не имела права как медсестра делать, пусть и легкие, но все же операции. А я стою у стола, сама в маске, а мой пациент вдруг сказал: «Профессор, вот тот доктор меня лечил». И указал на меня. Белгородский, конечно же, узнал меня, но ничего не сказал, только распорядился дать пациенту хлорэтил, положил дренаж и ушел. Никогда мне не напомнил об этом случае.

- Как были настроены раненые?

- Очень патриотично. Могу сказать одно – многие из них удирали из госпиталя на фронт, даже не долечившись. Правда, справедливости нужно сказать, что были и самострелы, правда, к нам такие раненые не попадали.

- Замполит в госпитале был?

- Да, под его началом ходил секретарь нашей комсомольской организации, в которой состояли преимущественно медсестры. Замполит в госпитале был очень хорошим человеком, а на втором белорусском фронте я бы не сказала, что они работали хорошо. К примеру, секретарь комсомольской организации постоянно где-то пропадал, а мне приходилось вести за него всю документацию. А вот с особым отделом я ни разу за всю войну не столкнулась.

- Что было самым страшным на войне?

- Я как-то не боялась войны, я знала только одно, что служить Родине является моим долгом. Я боялась пуль, почему-то бомб не боялась, ведь ее слышишь и видишь, а вот случайные пули или осколки от самолетов, которые атаковали друг друга в воздухе, меня страшили, и сильно страшили. Хорошо помню, что, когда мы копали противотанковые рвы, то от испуга прикрывали головы лопатами. Но мимо проходил какой-то военный и объяснил нам: «Не делайте так, лучше прячьтесь, потому что лопаты вам от осколков не помогут».

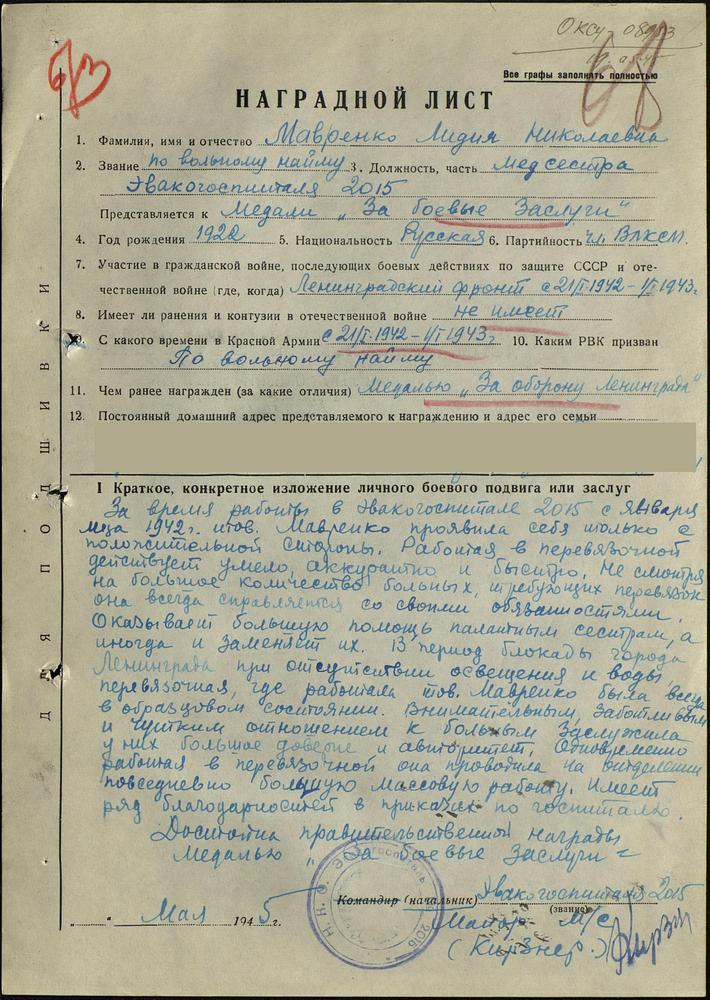

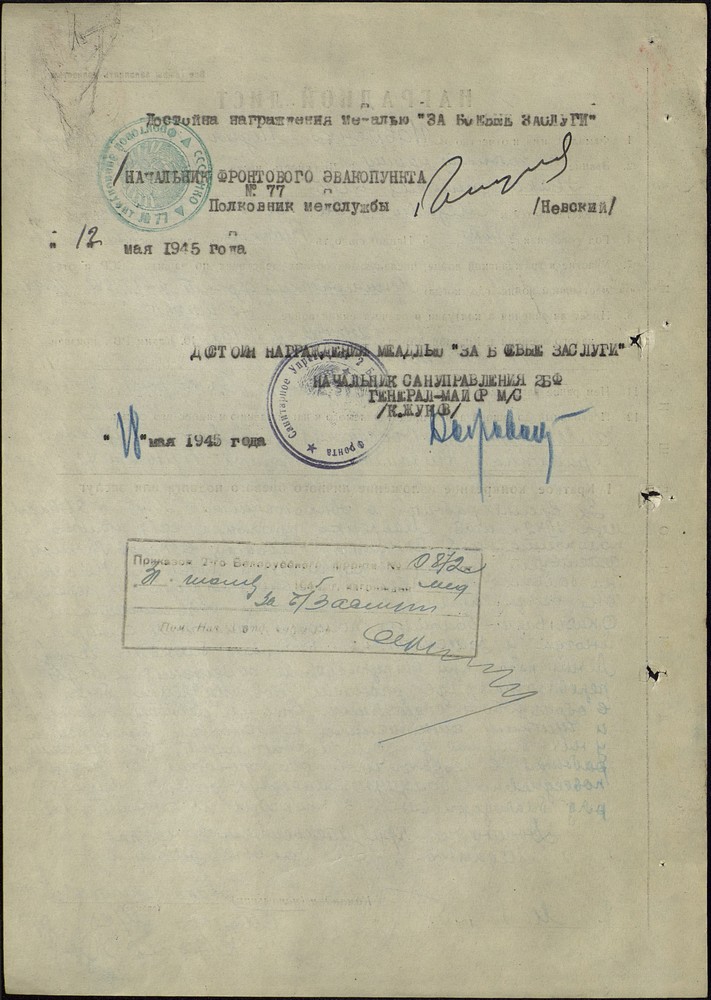

- Как вы были награждены во время Великой Отечественной войны?

- Самая дорогая для меня медаль – «За боевые заслуги», которую мне вручили в мае 1945 года за работу в госпитале в блокадном Ленинграде. Не менее дороги мне и медали «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг.». Как видите, три медали. Сейчас же у ветеранов на груди множество медалей, но в основном это юбилейные награды. Перечислю только основные награды, которые мне вручали в разное время. Это, во-первых, Орден «Отечественной войны II-й степени» и Орден Мужества. А также следующие медали: Жукова, «20 лет победы в ВОВ», «25 лет победы в ВОВ», «30 лет победы в ВОВ», «40 лет победы в ВОВ», «50 лет победы в ВОВ», «60 лет победы в ВОВ», «65 лет победы в ВОВ», «250 лет городу-герою Ленинграду», «300 лет Санкт-Петербургу», «50 лет освобождения Украины», «50 лет прорыва блокады Ленинграда», «Житель блокадного Ленинграда», «Участник боевых действий», «Ветеран войны», «Ветеран войны Украины» и «Захисник вітчизни України».

- Как Великая Отечественная война отразилась на судьбах ваших родных?

- Начну по порядку. Мама была эвакуирована на Урал, а после войны стала жить с нами. Мой муж и моя мама за все время ни одного раза не поссорились. Оба с уважением относились друг к другу. Однажды мой муж сказал мне: «Знаешь, Лидуська, больше не бери у мамы пенсию. Она так много делает для нас. Пусть собирает и ездит в Ленинград». Там тогда жили моя сестра Аня и брат Александр. Мама меня все время опекала. Ходила на рынок, готовила, обшивала моих дочек, отправляла в школу. В общем, делала все по дому. Я работала тогда директором школы, рано утром уходила и вечером приходила. Она обижалась на меня, что я мало с ней разговариваю и очень мало помогаю ей. Мне очень стыдно, но времени не вернешь. Я очень уставала на работе и, придя домой, я часто полчаса не выходила из комнаты, чтобы придти в себя, и потом нормально общаться со всеми. Однажды мама посетовала: «Ты как квартирантка». А я ей ответила: «Мама, вот ты знаешь, как все пожилые люди живут в двух близлежащих дворах. Скажи, кто лучше тебя живет». Она улыбнулась. Полное уважение ей. Она входила в комнату и сразу, если кто-то сидел на кресле, а оно было одно, вскакивал и уступал место. Муж ей подавал пальто, был внимателен, и во дворе она всем его хвалила. Он и полы помоет, и белье стирал он, особенно когда купили простую стиральную машину. Скольких детей мама воспитала, но никогда не напомнила о своих добрых делах. Никогда ни на кого не повысила голоса. Так выросли у нее на руках и мои Нонночка и Танюша. Ее любил и Олег - первый муж Нонночки, рано ушедший их жизни. Он всегда вспоминал, какие вкусные пироги пекла моя мама и жарила котлеты, берегла наши нервы, здоровье.

Однажды мы готовились к Новому году. Мама ни словом, ни намеком не обмолвилась, а 2 января утром рано мне говорит: «Лиля, я иду в больницу, мне надо делать операцию». Я была в шоке. Мама так долго молчала, чтобы нам всем не испортить новогоднее настроение. Она просто святая. Ей удалили грудь без предварительного анализа. Якобы она дала согласие, а анализ был хороший. И никогда она не стонала, не жаловалась. Даже когда заболевала, то не любила лежать.

Один раз в году мама ездила в Ленинград к Ане и Александру. Съездила последний раз и в родной Смоленск. Наша землячка из Смоленска жила в Симферополе, была женой художника, который реставрировал картины во дворце-музее княгини Марии Клавдиевны Тенишевой. Она поехала в Смоленск, в свою квартиру, привезла оттуда несколько картин, шубу. Поехала и моя мама, где оставались вещи, мебель. Вошла во двор. Ее узнал дворник и крикнул: «Мадам Гурьева приехала!» Проводил ее в квартиру и сказал жившим там людям, что мама раньше жила здесь. Хозяева, сидевшие на крыльце черного хода во дворе, как рассказала мама, быстро поднялись и скрылись в квартире. Мама постояла и решила туда не ходить. Там осталось пианино, швейная машинка, старая мебель, посуда, но мама уехала, даже не побывав там. Когда она вернулась, я ей сказала, что она правильно сделала. Наш дом остался целым. Но ведь многие потеряли все, как и мы. И не нам судить людей. У нас уже была новая квартира в Симферополе, постепенно, медленно, но мы покупали мебель и все необходимое.

24 июля 1970 г .был день рождения мамы. Приехала к нам в гости жена моего брата Коли, который погиб на фронте. Она купила торт, а я приобрела духи и цветы: каллы и розы. Мама за столом сказала: «Я хорошо пожила. Еще бы годик». А 27-го она попала под машину – и смерть. Она погибла в 85 лет, переходя дорогу у симферопольского железнодорожного вокзала. Ее сбил автобус «Икарус» насмерть. Тогда там не было еще светофора. Мою маму любили все родственники, соседи и особенно наши дети Нонночка и Танюша.

Старшая моя сестра Нинуська работала секретарем-машинисткой в Союзнефтесбыте, в секретной части. Эта организация занималась снабжением Красной Армии бензином и другими горюче-смазочными материалами. Когда немцы подходили к Смоленску, начальство все куда-то подеваюсь, а сестра сжигала документы, закапывала дела. Немцы заняли Смоленск, и ей пришлось уходить через лес. Шла 10 дней без пищи, питаясь тем, что попадалось. Простудила легкие, и когда оказалась на Урале в эвакуации в поселке (с 1944 года – город) Карталы Челябинской области, то тяжело заболела воспалением легких. Молодая врач, делая поддувание легких, вместо паров воздуха по ошибке ввела ей пары воды, и Нинуська скоро скончалась, за сорок дней, молодой девушкой в 35 лет. Смерть приняла спокойно, все говорила и беспокоилась, со слов мамы, обо мне. Так как я была тогда в блокадном Ленинграде, то всех подробностей не знаю. Умерла Нинуська 4 июня 1943 года, но мама мне написала об этом через год, чтобы меня не волновать. Они знали, что я была еле жива от голода. Нина мне писала открытки, а после смерти мама ходила на работу к Ниночке и ей там печатали открытки от ее имени. Я до сих пор сохранила эти открытки. Сколько любви, нежности, заботы в них. Ведь я была младшая в семье и всеми любимая старшими братьями и сестрами. Сейчас часто вспоминаю, как Нинуська мне вышивала гладью, ришелье платья. Зимние платья мне шили из шерсти, а летние - изо льна. Помню красивый ансамбль: платье с короткими рукавами, вышитое внизу ришелье, а по нему анютины глазки и труакар (сейчас называют кардиган) сверху белого льняного. Когда родился Юрочка у сестры Ани, то Нинуська шила и ему тоже, особенно любила вышивать рубашечки.

Вторая моя сестра Анечка вместе с сыном была эвакуирована в Калугу, затем в Тулу в 1941-м году. У нее с мужем Иваном Семеновичем Самолуковым родился в 1937 году сын Юрий. Он хорошо учился, занимался боксом, окончил Ленинградский политехнический институт и работал главным инженером на строительстве приливных станций на Севере. Сейчас он пенсионер, здоровье слабое. Жена умерла. Живет в Рязанской области Российской Федерации. Это мой единственный родственник из нашей семьи Гурьевых. Детей у других моих братьев не было. Очень добрый, интеллигентный, хороший человек. У него единственная дочь Татьяна, живет в Италии.

Анечка была очень добрым человеком с глубоко развитыми родственными чувствами. Она получала небольшую пенсию 57 рублей в месяц, но обязательно всем членам нашей семьи присылала подарки ко дню рождения. Это были недорогие подарки по 3-5 рублей. Например, мне она высылала коробку шоколадных конфет, мужу - электрическую грелку и т.д. И Нонне, и Тане также обязательно делала подарки. И маме, конечно же, тоже. В последние годы жизни она мне подарила эмалированные маленькие мисочки и ковшик и сказала: «Я не могу подарить тебе на память что-то дорогое, но когда ты будешь их брать в руки - будешь меня вспоминать». Так и есть. Сейчас только взяла в руки, сразу же вспоминаю, что «это Анечка подарила». В трудную минуту жизни Танечки она, будучи на пенсии, поехала к ней. Заболела Наташа, ее дочурка, и сама Танечка. Вот такой чудесной дочерью, сестрой и тетей была Анечка. Моя Танечка всегда ее называла Анечкой. Она с благодарностью всегда часто вспоминает ее. До самой смерти в 1985-м году в Ленинграде мы все ощущали тепло сердца Анечки. Много внимания она уделяла нашему брату Александру, который тоже жил в Ленинграде. А в последние годы его жизни, после смерти Шуриной жены, она и стирала, и кормила брата, и уборку делала в его квартире. Последние дни жизни ухаживала за ним в больнице, где он и умер.

Александр во время войны Великой Отечественной войны на Ленинградском фронте ремонтировал «Катюши», затем от Ленинградского электромашиностроительного завода устанавливал секретные приборы на подводных лодках на Дальнем Востоке и на Черном море. Видимо, там же и облучился. Однажды неожиданно приехал домой, а в кровати у жены моряк. Он перерезал себе вены. Вызвали сестру Аню, она его спасла, а с женой брат развелся. Женился на другой, но и с ней не получилось счастливой жизни - стала пить, но он смотрел ее до самой смерти. Умный, интересный, интеллигентный человек. Всегда подтянут, при галстуке, не сквернословил. Никогда не обидел словом ни одной женщины. Его женщины очень любили. Прекрасно играл на гитаре, пел, как говорится, душой, прям как Утесов. Участвовал в олимпиадах в Ленинграде среди гитаристов. Среднего роста, широкоплечий, темный блондин. Умер 9 июля 1979 года в Ленинграде, в больнице. После войны одно время работал в колхозе электриком-умельцем. Устраивал иллюминации и т.п. Детей у него не было. Сослуживцы относились к нему хорошо. Спокойный, уравновешенный человек.

Николай погиб на фронте. Когда на фронте он получил первую зарплату лейтенанта, сразу же мне выслал 400 рублей. Это помогло выкупать продукты по карточкам в блокадном Ленинграде. Последнее письмо его с фронта хранится у меня. В своем последнем письме прислал фотографию, где он стоит с биноклем и пишет, что его все здесь называют Чапаевым. Письмо это - письмо патриота, человека готового отдать жизнь за Родину. Оно сохранено. Приведу здесь некоторые выдержки из него. «Дорогая женушка! Не нахожу тех слов, чтобы описать свои чувства. Перво-наперво крепко-крепко целую -надцать раз и крепко жму в объятиях. До своего отъезда старался из всех сил с родителями и с тобой, но ответа на письма не получал. Во время войны по мере возможности сообщал о себе на Смоленский адрес, телеграфировал в Москву Жоре (брат его жены – Ю.Т.). наконец-то получил ответ, в котором Жора сообщает о тебе, моя милая женушка, но ничего успокоительного о моей матери. Жора пишет, что ты с мамой была в деревне, потом вы выехали в Пензу, и больше ничего не сообщает. Ты, моя прелесть, должна сама понимать, насколько мне радостны вести о тебе и родных после почти трехмесячной разлуки, да еще и при таких обстоятельствах. Не хватает терпения, чтобы дождаться вестей от тебя лично, и решил написать сам. Если имеешь связь с мамой, то сообщи ей, чтобы она о барахле и не думала, Аллах с ним, ибо сейчас нужно думать о другом – о Родине. Понимаю, что тебе сейчас нужны деньги, немедленно сообщи о месте жительства. Помни, что ни на минуту я не забываю о тебе, у меня есть две твои фотокарточки, и глядя на них, тебя часто вспоминаю. Скоро все будет хорошо, сгоним фашистскую мразь с наших земель, и заживем вновь. А сейчас всем нам надо трудиться и пережить. Я понимаю, что сейчас вам трудно и голодно, но это дело временное, были бы все живы и здоровы. Как всегда, служу народу честно и добросовестно, как всегда, часто вспоминаю о тебе, моя прелесть, знаю о том, что и ты все отдашь в пользу родных. Я принят в партию. Передай маме, чтобы она за меня не волновалась и передай все о моих родных. Пиши обо всем. Надюшка, я много пережил, волнуясь за вашу участь. И когда Жора сообщил, стало намного легче. Не знаю, где мама, совсем ничего не знаю о Лиде. Я буду теперь занят только одним – буду ждать денно и нощно твоего письма, ведь я люблю тебя вечно. Никогда не забуду прошедших дней. Горю одним желанием – вновь увидеть тебя. И тысячу раз целую, чтобы не забывала меня моя прелесть...»

6 декабря 1941 года лейтенант Николай Николаевич Гурьев, командир батареи 723-го гаубичного артиллерийского полка, пропал без вести у с. Безбородовка.

Несколько слов о родителях мужа. Его отец Артем Илларионович Мавренко работал плотником в совхозе им. Перовской г. Севастополя. Он сам построил дом на берегу моря, посадил сад, в котором был хороший виноград и огород. Пока жива была его мама, Феодора Арефеевна, они имели корову, держали свиней, кур. Это была хорошая, добрая женщина. Я ее звала «мама Дора». Она любила меня, была очень внимательна. Умерла она трагически, еще молодой, в 53 года. Ставила ведро с водой на электрическую плитку, которая была неисправна, и ее ударило током. Отец мужа, Артем Илларионович умер в 87 лет.

В сентябре 1945 года я заочно поступила на первый курс исторического факультета Ленинградского педагогического института им. Александра Ивановича Герцена, который первым восстановился после войны в связи с тем, что стране были крайне необходимы педагоги. Меня без экзаменов принимали в медицинский институт, но я не хотела туда идти, потому что всегда сильно переживала за раненых и при этом всегда сильно волновалась. В феврале 1946 года была переведена в Крымский государственный педагогический институт им. М. В. Фрунзе по месту работы мужа. Здесь я быстро ощутила, что Смоленск и Ленинград были очень культурными городами, а вот в Симферополе говорили намного проще. Когда я посетила Ленинград после столицы Крыма, мне подружки даже сделали внушение, мол, как я могу так неловко разговаривать на русском языке. Мне стало очень неловко, потому что мой учитель русской литературы в школе учил нас речи Маяковского, Пушкина, Лермонтова. Окончила я институт в 1949-м году и была направлена преподавателем истории в мужскую среднюю школу № 7, в которой и прошла вся моя трудовая профессиональная жизнь в течение 28 лет: сначала работала учителем, с 1952 года стала завучем, а с 1965 года - директором школы. На этой должности проработала до ухода на пенсию по возрасту в июне 1977 года. Коллектив наших учителей тесно сотрудничал с кафедрой педагогики и кафедрой психологии моего родного института, который ныне называется Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. Регулярно проводили семинары о новинках в области педагогической науки и практики. В эти годы я сдала кандидатские экзамены по кафедре педагогики, 12 лет была членом горкома коммунистической партии. В 1968 года была избрана делегатом XI Всесоюзного съезда учителей в г. Москве.

Педагогический коллектив нашей школы в годы моей работы осуществлял интересные, нелегкие, серьезные эксперименты. В частности, мы осуществили переход от мужской школы к смешанному обучению мальчиков и девочек. Затем семь лет по правительственной программе работали без второгодников, переходя из класса в класс с двойками по предметам неуспевающих учащихся. Результаты были хорошими. Учащиеся, которые имели «двойки», как правило, успешно учились в следующих классах. За эти годы только 3-м учащимся не выдали аттестаты зрелости, а только справки. По инициативе ЦК КПСС Украины в нашей школе была организована совместная работа коллектива школы и пищевого техникума. По окончании школы учащиеся получали вместе с аттестатом зрелости и диплом специалиста пищевой промышленности.

Одной из первых в Крыму наша школа осуществила переход на кабинетную систему и занималась внедрением элементов научной организации труда в учебный процесс. Это помогло нам организовать четкое текущее и 5-летнее планирование воспитательной и учебной работы школы. Были созданы оптимальные условия для работы учителей и учащихся. В течение одного года было создано 11 кабинетов и осуществлен переход на кабинетную систему. Коллектив учителей работал напряженно, увлеченно и результативно. Хорошо укреплялась дисциплина, товарищеские отношения в учительском и ученическом коллективах. В эти годы был заложен большой фруктовый сад, приусадебный участок, построены столярные и слесарные мастерские, спортзал.

Особую гордость я испытываю от того факта, что в школе был создан музей знаменитого крымского партизана Алексея Васильевича Мокроусова, который в годы Великой Отечественной войны был назначен командующим партизанским движением Крыма. Под его руководством действовало 29 партизанских отрядов.

На базе нашей школы № 7 результативно и интересно работал единственный в Симферополе клуб юных моряков, действовавший в содружестве с моряками Черноморского Флота и Севастополем. Ежегодно мы проводили акцию «Дни здоровья»: весь состав учителей и учащихся этот день проводил на стадионе. Торжественно отмечался «День школы им. А.В. Мокроусова»: мы приглашали участников партизанского сдвижения, организовывали шествие учащихся по улицам, проводили торжественное собрание.

За время работы в средней школе № 7 с 1949-го по 1977-й годы я была награждена медалью А.С. Макаренко, знаком «Отличник Народного образования УССР», Грамотой Министерства Народного образования УССР, медалью «За доблестный труд» в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, а также медалью «За долголетний и доблестный труд». Кроме того, по инициативе командования Черноморского флота меня дважды награждали знаком ДОСААФ СССР «За военно-патриотическую работу».

После ухода на пенсию в июне 1977 года по возрасту я работала 9 лет на общественных началах в Горкоме партии председателем внештатного отдела учебных заведений Железнодорожного района г. Симферополя. Сейчас нахожусь на пенсии.

| Интервью и лит.обработка: | Ю. Трифонов |