ВОСПОМИНАНИЯ О ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

Конечно, мне надо было своевременно делать хотя бы самые краткие заметки с именами и датами, так как прошло уже 57 лет с 1915 года, когда меня призвали в армию. Я только закончил 4-ый курс Московского медицинского факультета, и поэтому мне было дано звание зауряд-врача 2-го разряда. На фронте врачей не хватало.

На обмундирование мне выдали 100 рублей, что было маловато, так как цены быстро росли. Мне надо было приобрести сапоги, шинель, штаны, гимнастерку, ремень, фуражку и шашку (саблю), так как её ношение обязательно требовалось, такая была форма. На фронте все сдали свои шашки в обоз второго разряда, и никто их не носил. Особенно трудно было обзавестись хорошими сапогами.

|

|

|

М. Яковенко, 1905 г. |

М. Яковенко, 1908 г. |

|

|

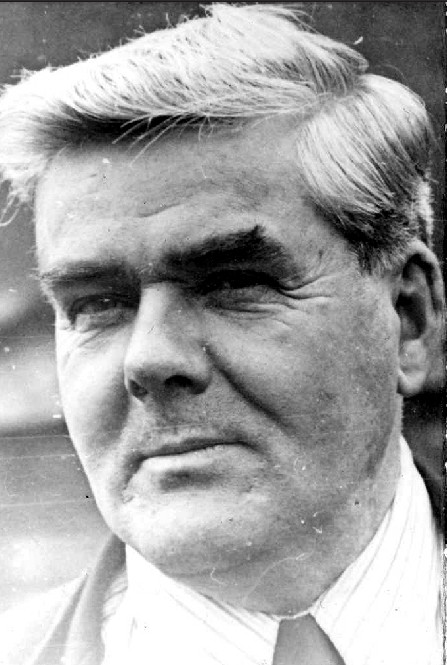

Мстислав Яковенко, зауряд-врач второго ранга, |

Выдали литеру для получения билета на юго-западный фронт, куда меня назначили.

По дороге я заехал к своим родным на станцию Яреськи (Киево-Полтавской железной дороги). Больше я билетов не брал, так как человек в офицерской форме мог садиться на любой поезд, и у него билета не спрашивали. Когда я в Москве одел форму, то сразу почувствовал изменение отношение ко мне, все стали очень любезны. Вначале вновь испеченные врачи делали некоторые ошибки, например, отдавали честь полицейским офицерам, так как у них были такие же погоны, только уже военные. Но вскоре всё наладилось.

Командированные зауряд-врачи имели путевки до города Люблин, где их собиралось уже довольно много. В городском ресторане заказали прощальный обед, и уже тут война дала «о себе знать»: продукты подорожали, некоторых совсем не было. Обслуживали ресторан поляки, и мы сразу заметили с их стороны некоторое отрицательное отношение к нам. Так было и дальше на запад, зато гуцулы (западные украинцы) относились к нам очень хорошо, а поляков не любили. Неплохо относились они и к евреям.

В конечном результате я и мой однокурсник Барков, очень энергичный и толковый человек, попали в город Львов. Здесь тоже не знали, куда бы нас приткнуть и, наконец, направили в автотранспортный отряд, специально перевозивший тяжело раненых. С каждой боковой стороны машины были устроены по две полки, так что машина могла перевозить только 4 человека лежачих. Мы с Барковым уже успели бегло познакомиться с городом, и одну ночь перед явкой в автотранспортный отряд нам пришлось переночевать в гостинице. В отличие от наших гостиниц нам вместо одеял дали перины.

Первая же поездка за ранеными была довольно тяжела. Бои шли у городских озер, ясно были слышны выстрелы и разрывы снарядов немецких пушек. У наших очень плохо обстояло дело с боеприпасами, берегли каждый патрон, а раненых было много. Они все подтягивались к городу, кто на телегах, кто на носилках, а легкораненые сами шли. Мы принимали раненых с носилок и, отвозя в город, сейчас не возвращались обратно за новыми.

В небе на небольшой высоте летали редкие немецкие самолеты, они бросали небольшие бомбочки и следили за отходом наших войск. На улицах Львова было очень тесно от массы транспорта. Машина, на которой я ехал, чуть не попала под тяжелый грузовик, наш шофер здорово устал и хорошо, что мне удалось вовремя схватить руль и повернуть машину на тротуар.

Наш автотранспорт обосновался в большом здании Львовского политехникума. Начальник был очень рад нам, устроил отличный ужин и притащил несколько ящиков с вином. После трудового дня мы с Барковым навалились на это угощение и крепко заснули. Вдруг меня будит денщик начальника: «Ваше благородие, вставайте скорее, немцы входят в город, нам надо попасть на последнюю машину, а то все уже уехали». К счастью, удалось вскочить на последнюю (действительно последнюю) машину, и на полной скорости уехать из Львова в направлении города Буск.

Но не успели мы проехать и 10 километров, как у нашей машины лопнула шина, а запасной не было. Мы уже собрались идти пешком, как вдруг вдали показалась легковая машина, идущая из Львова. Я стал среди дороги и поднял руку. Машина остановилась. В ней сидели генерал с адъютантом. Я изложил наши обстоятельства и попросил передать первой же санитарной машине, которую они догонят, чтобы она взяла запасное колесо и ехала к нам Действительно, через некоторое время к нам вернулась одна из наших машин с запасным колесом.

В Буске мы попали в военно-полевой госпиталь № 3... (точно не помню) и, наконец, через несколько дней – в военно-полевой госпиталь № 448, куда нас прикрепили. Ни в одном из этих госпиталей работы не было, раненые не поступали. Госпитали не стояли на месте, они постоянно передвигались в восточном направлении. Со стороны Австрии близко к русской границе, был городок Подкамень. Здесь на некоторое время задержался наш 448 госпиталь.

|

|

Подкаменье, 1915 г. |

Своё название городок получил от большого камня – скалы, расположенного около большого доминиканского монастыря. Монахи утверждали, что этот камень нёс в лапах дьявол, чтобы задавить монастырь, но почему-то выпустил его, не долетевши до монастыря. Я решил исследовать этот камень, и мне удалось, пользуясь небольшими углублениями взобраться наверх, где была небольшая площадка.

Уже вечерело, и надо было спускаться обратно. Это мне сделать не удалось. Опускаясь, я не видел тех выемок, которыми пользовался, влезая. Вначале решили перекинуть мне пару одеял, чтобы я переночевал на камне, а утром что-нибудь приготовить для спуска. Но кому-то пришла более оригинальная мысль: мои товарищи растянулись в цепь, передний полез по моим следам, пользуясь углублениями, я спускал ноги, а он направлял их в эти углубления. Более нижний в цепочке проделывал ту же операцию находящемуся ниже него. И вот таким образом меня сняли со скалы.

В самом монастыре мы думали достать хорошего вина, но монахи, как один, говорили, что никакого вина у них нет. Они предложили нам осмотреть монастырь, в особенности его подземелья, проложенные в известняке. Около 300 лет назад в этом местности была эпидемия холеры, и трупы умерших клали в эти подземелья, где они отлично сохранились, только сильно высохли.

В непосредственной близости от городка было владение графа Цейтнера. Сравнительно небольшой двухэтажный красивый дом, в котором расположился другой русский полевой госпиталь. Перед домом большой розовый сад и парк. Этот сад, как я потом узнал, был вырублен нашими властями для лучшего обстрела, и основной дом сожжен.

Граф Цейтнер собирал коллекции трубок и мундштуков, а также сигар, чему мы были очень рады. Кроме того, у него был завод лошадей англо-арабов (скаковых) и его управляющий охотно продавал их, так как боялся, что военные части заберут их бесплатно. Несколько молодых лошадей купили врачи того госпиталя, который располагался в доме-замке. Они платили за лошадь по 160 рублей. Я хочу сказать несколько слов о штатах нашего госпиталя. Начальником, главным врачом, был военный врач. Мы с Барковым очень сомневались в его врачебных знаниях. Рецепта, даже самого простого он выписать не мог. Жил он безо всякого стеснения со старшей сестрой. Завхоза я не помню. Для отпевания покойников был в штате иеромонах Августин, малограмотный, бывший кавалерист, большой лентяй. Подписывался он "Иеромонах Августин".

Из врачей - неплохой хирург (фамилию не помню), два врача молодых с полным медицинским образованием. Один из них – Саххара – большой любитель музыки, он мог играть на рояле целые дни, и было так, что нам попадались квартиры с роялем. Кроме того, 3 или 4 сестры милосердия.

Из Подкамня нас перевели на северо-восток в местечко Радзехов. Здесь на многих дверях и окнах были записки с надписью «Cholera». Думаю, что большинство этих записок было вывешено затем, чтобы избежать военного постоя.

Форма холеры, с которой мне пришлось впоследствии столкнуться, была лёгкой, и я не видел ни одного смертельного случая.

В госпитале лежали 2—3 больных и один раненый в зад, в мягкие части. Он, по существу, войны не видел, его часть передвигалась на позиции, а он взял котелок и побежал к реке набрать холодной воды. Тут его и ранило какой-то шальной пулей.

Наши врачи разъехались по соседним частям, у них там оказались знакомые. Вдруг меня вызывает к себе главный врач, очень взволнованный. Вот что он сказал: «Завтра осматривать наш госпиталь приезжает великий князь Борис (кажется что Борис) - это племянник царя. (С этим именем мог быть только Борис Владимирович Куликовский. Мне дедушка в устных рассказах говорил, что это был Константин [примеч. внучки, О. И. Яковенко]). А в госпитале сейчас нет врачей, я им всем разрешил навестить своих знакомых в рядом расположенных частях. Нужно найти хотя бы одного, а то будет скандал. Поезжайте, отыщите и привозите в госпиталь!».

Я потребовал ординарца, и с ним вдвоём поехали искать, не имея адресов. Всю ночь мы проканителились, никого не нашли. Главврач был в ужасе, и рапортовать, а также водить по госпиталю приказал мне, хотя это мог сделать и он сам – потом мы узнали, что он очень боялся.

Я хорошо вымылся холодной водой и поехал встречать этого Бориса, который в точно назначенный им срок приехал к нам. Это был очень высокого роста молодой человек, напоминавший дядьку Николая II – Николая Николаевича, которые был в начале войны во главе всей армии. Этот Николай Николаевич нам, молодым, нравился тем, что был очень бесцеремонен и, говорят, часто бил генералов палкой за их провинности, а этих провинностей и безобразий было много. Но Николая Николаевича за такое поведение быстро сняли с поста главнокомандующего.

Итак, я четко отрапортовал Борису о числе больных и раненых и повел его в госпиталь. На больных он смотреть не пожелал, а прямо направился к тому солдату, который получил пулю в мягкие части без боя. Я ему кратко рассказал об обстоятельствах ранения, и он вынул из кармана георгиевский солдатский крест и налепил его на грудь раненого. Я был очень поражен таким оборотом дела, но потом мы узнали, что у Бориса был полный; карман крестов, и он подряд их раздавал. После вручения креста, меня заменил главврач, у него страх прошел.

|

|

|

|

Открытки, 1916 г. |

Ночью, во время розыска врачей, мне пришлось проехать через ряд лесов, около Радзехова. Все они содержались в очень большом порядке и чистоте. В одном месте дорогу перебежало небольшое стадо газелей. Это было очень красиво.

Несмотря на то, что была эпидемия холеры, солдаты многих проходящих через Радзехов частей пили прямо из колей и луж на дороге. Офицеры их за это били. Цель этого питья была заболеть и избегнуть фронта и окопов.

Но вот наш госпиталь получил приказ переехать на другое место. Мне оставили только около 200 человек больных холерой, из которых только один был в плохом состоянии, и я распорядился сделать для него гроб. Но утром, когда гроб был уже закончен, больной почувствовал себя хорошо и уже курил «собачью ножку». Эвакуировал я всех больных без замедления.

Уже в Радзехове вместо иеромонаха у нас был нормальный молодой священник. Иеромонаха уволили за лень: отпевал не всех покойников.

Из Радзехова мы попали в Кременец. Городок старинный, весь высечен в камне. На его окраине гора «королевы Бонны», на вершине которой остатки старинных крепостных стен и огромной глубины колодец.

В самом городе во время дождей и сразу после них бывает идеальная чистота: вся грязь, которая выплескивается и выбрасывается прямо на улицы или дворы, смывается водой.

Госпиталь занял самое большое здание – бывшую духовную семинарию. Следует упомянуть, что обозная команда была превосходной, вся из татар. Все сборы в дорогу производились очень быстро и четко.

А фронт подкатывался все ближе, уже у нас говорили о выезде. Заведующий хозяйством семинарии обратился ко мне со следующим предложением: если при уходе госпиталь не сможет захватить все свое имущество, то я его могу спрятать так, что немцы не найдут. Оказывается, в этом старом помещении существует подземный ход большого сечения и ведущий куда-то очень далеко. Когда семинария функционировала, семинаристы уходили по этому ходу. Решили ход закрыть, и чтобы никто не подумал его открыть, на месте входа установили огромный железный бак, который при желании все же можно было сдвинуть при наличии большого количества людей. Госпиталь этим предложением не воспользовался.

(Мне дедушка рассказывал несколько иначе: их госпиталь эвакуировался последним из этого городка. Он отвечал за его эвакуацию, поэтому он не мог уйти со всеми. Тогда монахи в монастыре открыли им подземный ход, который начинался под купелью – старым медным баком. Купель отодвигалась, а под ней уходили вниз ступеньки. И вот уже в самом подземном ходе была свалена гора сухих худых трупов, фактически, мумий, в старинных одеждах. Монах сказал им, что 300 лет назад здесь была холера, умерших бросали в колодец, вот они с тех пор и лежат.

Сейчас, прочитав эти воспоминания, я думаю, что дедушка из двух фактов – холерных трупов и подземного хода под баком придумал приключенческую историю, которая выглядела, как описано выше в примечании. Вряд ли я могла ошибиться в том, что запомнила, очень уж романтичная история была, а рассказано это было тогда, когда я увлекалась всякими мушкетерами [прим. ОИЯ])

Через день-два после этого разговора в госпиталь начали поступать раненые в очень большом количестве, всего около 3000 человек. И одновременно требовалась их дальнейшая эвакуация, так как немцы могли не сегодня, так завтра захватить Кременец. Делались только самые необходимые операции, и началась погрузка в товарные вагоны.

Мне поручили сопровождать этот поезд. Поездка была кошмарная, обслуживающего персонала почти не было, из вагона в вагон переходить было нельзя, поезд на станциях не останавливался. Раненые требовали ухода.

Когда мы проезжали Шепетовку, то эвакпункт не хотел принимать наших раненых из-за перегруженности. С большим трудом я сдал поезд, и, найдя подводу, сейчас же поехал обратно в госпиталь. Навстречу мне попалось много одиночек, потерявших свои части, были и пьяные, которые спали по обочинам дороги, несмотря на плохую погоду. Шел мелкий дождь. Наличие пьяных объяснялось тем, что в Кременце были какие-то склады спирта, или, может быть, водочный завод, и при приближении немцев было приказано все это добро спустить во рвы и канавы. Говорили, что в каком-то подземном туннеле группа наших солдат напилась до бесчувствия, и потом кто-то из них закурил, при этом пары спирта в воздухе воспламенились, и произошел взрыв, которым несколько человек было убито. Госпиталь наш опять стали передвигать, и, в конце концов, мы оказались в Ровно. Здесь диверсанты подожгли баки с бензином, был сильный пожар.

Больных и раненых опять было мало, войны мы так и не видели. Барков и я написали заявление, чтобы нас перевели в полки.

Первого перевели Баркова в Керчь-Никольский полк, а второго меня – в 15-ый стрелковый полк «железной» дивизии. Такое название дивизия получила во время войны с турками за оборону позиций на горе Шипка, где все турецкие атаки значительно превосходящими силами были отбиты.

Название «стрелковый» имели далеко не все части. В стрелковых частях дивизия делилась на 3 полка, полк на 3 батальона, батальон не 3 роты и т.д. Кроме того, эти части снабжалась хорошо боеприпасами. А в обычных пехотных частях дивизия делилась на 4 полка, полк – на 4 батальона и т.д.

Командовал нашей дивизией (был начальником дивизии, как тогда говорили) небезызвестный в истории, тогда еще генерал-майор Деникин. Командиром полка был любимец Николая II флигель-адъютант полковник Сухих Владимир Иванович. Был он любим Николаем II за то, что был хорошим для него компаньоном по выпивке, был малокультурен и очень ленив, в военном деле был несведущ, зато батальонные командиры в полку были очень хорошие, особенно штабс-капитан Удовиченко Михаил Дмитриевич, уже имевший офицерский георгиевский крест.

В полку имелся один зауряд-врач I разряда, т.е. закончивший 5 курсов, но еще не сдавший государственного экзамена, по фамилии Плущевский. Он сразу поднял вопрос, как мы с ним разделим работу, которая по существу делилась на две части: обслуживание передовых перевязочных пунктов и приём в околотке, т.е. проверка больных, их лечение и отправка в тыловые медицинские учреждения. Я поставил вопрос так, чтобы мне обслуживать передовые пункты, а Плущевскому работать в околотке, чему он очень обрадовался.

Мы ночевали в деревне, расположенной километрах в 8 от передовых окопов. Там же располагался и штаб полка. Утром я решил осмотреть передовой перевязочный пункт. Мне дали очень ленивого серого жеребца, и я поехал. По пути ко мне присоединились два офицера моего полка. Мы уже проехали километра три, как вдруг над нами разорвалось два шрапнельных стакана. Офицеры немедленно во весь опор разъехались в разные стороны, я же продолжал ехать, считая, что по мне одному не будут стрелять. Так оно и было, только у моей лошади слегка была поцарапана грудь шрапнельной пулей. Начались кустарники, и офицеры опять присоединились ко мне. Деревушку, скорее небольшую группу хат, где расположился перевязочный пункт, я нашел без затруднения. Там было около хаты два фельдшера и человека три санитаров. Около хаты, рядом с колодцем стояла телега с двумя лошадьми, которые с удовольствием ели овёс из подвешенных им на шеи мешков. На другой стороне большой лесной поляны стояла наша, батарея трехдюймовых орудий. Раненых на пункте не было. Очень близко на запад от нас была готовая линия вторичных окопов.

Мы услыхали далёкий пушечный выстрел, а затем разрыв снаряда в направлении той деревни, где ночевали. Это повторилось раза три, а затем мы услышали типичный свист приближающегося снаряда. Этот снаряд разорвался вблизи наших орудий, и как стало потом известно, разрыв произошел при попадании в дубовый пень. В результате несколько человек убито и ранено.

Затем снаряды через равные промежутки времени разрывались полукругом, калибр снарядов был очень крупным. Наконец, по моим расчетам снаряд должен был угодить в нашу избушку, и я скомандовал укрыться в окопе. Но не успел я спуститься в окоп, как меня подхватило воздухом и прижало к стенке окопа. Я быстро выскочил и увидел такую картину: снаряд разорвался между колодцем и лошадьми, которые с прежним удовольствием едят овес. В окне хаты бьётся человек – один из фельдшеров, который со страху кинулся в окно и там застрял, благодаря своей полноте.

Возвращался я в деревню, когда уже крепко стемнело. Но, странная вещь, я не мог найти своей хаты. Наконец я встретил санитара, который рассказал мне, что снаряд попал прямо в эту хату и вместо неё там теперь яма. А врач Плущевский? Он в это время куда-то выходил и был жив.

Моя металлическая складная кровать была несколько погнута, но без труда удалось её исправить.

Такого количества разнообразных приключений, как в этот день, у меня не было за всё последующее пребывание в полку.

Наша дивизия не стояла на месте, её все время перемещали на новое место. Полки двигались только ночью, по возможности без шума и света. Недалеко в тылу за дивизией следовал хирургический отряд имени Родзянко, ставшего в то время председателем Государственной Думы. Другой хирургический отряд имени Родзянки- младшего обслуживал какую-то гвардейскую часть. Родзянки были очень богаты, но я не знаю, целиком ли они содержали эти отряды на свои средства, или частично. В нашем отряде работали братьями милосердия два хорошо мне знакомых москвича – Юрий Дилерский и Анатолий Савич.

Однажды мы с Плущевским заночевали в сарае при доме лесника в очень густом лесу. Мне сразу приснилось, что кипит огромный бак, и я сразу проснулся. Оказывается, идет усиленная перестрелка, передний край был близок, и всю эту музыку было отлично слышно. Я перебрался в дом, но там было такое количество клопов, что я сейчас же вернулся назад.

Через несколько дней нас, врачей, предупредили, что на рассвете будет наступление и чтобы мы были готовы. Когда уже достаточно смерклось, наши части стали занимать окопы, где раньше стояла кавалерийская часть, в боевом отношении очень слабая. Немцев и нас разделяла река Стырь, несколько южнее старого городка Чарторийска, в котором были немцы, так как он располагался на западном берегу реки. У нас к берегу реки подтянули резиновые плоты и другие плавучие средства, и как только начало развидняться, начали работать все наличные пулемёты. Немцы никак не ожидали атаки со стороны ранее стоявшей здесь кавалерийской части и поэтому были застигнуты врасплох, а стоявшие здесь их части были очень сильными: 1-ая гренадёрская дивизия имени кронпринца.

Наши ворвались в деревню, рядовые немцы сдавались массами, офицеры полуодетые выбегали с пистолетами из изб и попадали на штыки наших стрелков. Одним словом разгром был полный, очень много пленных. Дорога на запад была открыта, У нас потерь было мало.

По плану наша дивизия должна была идти прямо, а соседние части вступить в контакт с нашей дивизией на флангах и также пробиваться на запад. Но никто с флангов к нам не подходил, слышалась только редкая ружейная стрельба. Всё же части нашей дивизии шли на запад и, пройдя 11 километров, дошли до деревни Градье. Вдруг мы увидели, что к нам едет какая-то странная карета. Её не трогали, и она подъехала к штабу полка. Оказалось, что это почтовая карета, и некоторые пленные немцы получили письма. В немецком тылу не были информированы о нашем прорыве, и их почта ехала без опасения.

Но вскоре немцы собрали все близ расположенные части и вздумали нас окружить. Со всех сторон кругом полка начали посвистывать пули: пришлось и мне взять трофейный маузер.

Полк рывком разорвал слабую цепочку окружения, взял некоторое количество пленных и вернулся ближе к реке.

Оказывается, соседние части и не думали поддержать нас. Офицеры дивизии говорили, что начальники других дивизий не любили и завидовали Деникину за его удачливость в военных делах, и это в те годы было вполне возможно.

Наш полк не ушел опять на восточный берег Стыри и расположился в лесах западного берега. Выло трудно с помещением. Штаб полка расположился в доме лесника, там же ночевали мы с Плущевским. Ночью было слышно, как пули стучали о бревна дома, но они были слабые, на излёте.

Однажды я с тремя вооруженными винтовками санитарами шел по лесу к нашему передовому перевязочному пункту. Вдруг перед нами появился отряд человек в 200 в австрийской форме. Офицер дал команду отряду остановиться, сам подошел ко мне, отдал честь и спросил по-чешски, где дорога к нашему штабу. Это была сдающаяся часть, которая перебиралась в нашу сторону через болото. Я ответил ему по-украински и указал дорогу.

Пришел приказ в отношении командира полка, лентяя Сухих, его повышали в чине – теперь он был генерал-майором – и переводили в другую часть командовать дивизией.

Было решено его торжественно проводить, и полку дали полный отдых. Мы с Плущевским решили использовать это обстоятельство и хорошо поесть, так как с пайком почему-то не ладилось, и мы были наполовину голодны. Наше чистое белье, хорошие гимнастёрки и штаны хранились в сундуках в обозе II разряда, мы туда и направились. Переехав на восточный берег реки, мы наблюдали красивую картину: стреляли З-х дюймовые пушки, что в вечерних сумерках было очень эффектно, и одновременно играла полковая музыка.

Начальник обоза встретил нас очень хорошо и накормил отличным обедом, а через день приехал Сухих с офицерами и два дня провел в обозе. И мы с Плущевским ухитрялись обедать каждый день по два раза: один раз у начальника обоза, а другой – с Сухих и его провожающими. Так продолжалось два дня, и я думаю, что на третий день мы не смогли бы это проделать. Кто-то из начальства спросил, правда ли это, но мы отрицали. Отъелись мы здорово.

Но пора было уже возвращаться в полк. Я попросил начальника обоза дать мне верховую лошадь. Но он задумался и сказал, что сейчас у него ничего подходящего нет, вот только разве немолодой конь, которого обозники подобрали, раненого в грудь, на поле после кавалерийской атаки наших частей, но конь очень неспокойный, и едва ли я с ним справлюсь. Я тогда хорошо ездил верхом и попросил дать мне этого коня. Коня оседлали, я вскочил в седло и поскакал хорошей рысью. Конь был отлично выезжен, никаких признаков буйства у него не было, и, в конце концов, я заплатил за него 50 рублей и был очень доволен, так как этот конь неоднократно выручал меня в трудных случаях: например, при отыскании дороги или, сидя на нем, можно было спокойно спать, что особенно было ценно при ночных переходах и т.д.

Таким образам, с этого момента у меня было два коня, что особенно мне понадобилось впоследствии.

Я не буду писать об отдельных операциях полка, особенно серьезного ничего не было. Временно командовал полком самый старший из батальонных командиров, самый неспособный. Фамилию я его забыл. Про него рассказывали, что он провел часть своего батальона по болотам в тыл австрийцам, откуда наши стрелки с криком «Ура!» кинулись на неприятеля. Австрийцам оставался один выход – бежать, и именно на русскую часть, стоявшую перед ними. Они в панике бежали, бежала и внезапно атакованная русская часть, и все они были окружены остатками батальона Стрелкова. Австрийцев взяли в плен, но вообще вышла довольно скандальная история, и Стрелкову дали выговор. Было ли так точно, я не знаю.

Наконец к нам прислали нового командира полка, Сафонова. Это был заядлый черносотенец, до последнего времени работавший в ставке главнокомандующего, в бою ещё не бывший. Свою неопытность он проявил сразу. Желая показаться полку и произнести патриотическую речь, он собрал в довольно широких окопах довольно много солдат и офицеров и начал речь. В это время вверху начал сверлить неприятельский снаряд, и он лег на землю, чего никто не сделал, так как по звуку было слышно, что снаряд идет далеко. Сафонов был очень смущен, все на него смотрели, сдерживая улыбки.

Плущевский заболел сыпным тифом, и его отправили в госпиталь. Одно время в полку я был один, и было довольно трудно: ночь – перевязки и отправка раненых (ночью их было значительно больше, так как шла разведка, делали новые земляные работы), днём – принимать больных в околотке; отдыхать мне времени не было. Наконец в полк прислали двух врачей. Одного, которым был давно, ещё в Одессе, приписан к полку. Его фамилия была Штегеман, он плохо говорил по-русски. У него был денщик из намцев-колонистов – Шумахер. Его в полку не любили и считали, что когда он рассказывает о каких-нибудь военных делах и говорит «наши», то под этим словом он подразумевает немцев. С денщиком он всегда говорил по-немецки и очень часто звал его. Штегемана уже направляли в полевой госпиталь, но там он не сжился, как и в полку. О его знаниях как врача я ничего сказать не могу, просто он их не проявлял, всё шло без его помощи.

Второй врач был еврей, фамилии я не помню, знающие терапевт, чем сразу воспользовался командир полка Сафонов, у которого начиналась сахарная болезнь. С приездом врачей мне удалось получить командировку в Киев для фиктивной закупки гидропультов. Это было в январе 1916 года, и я во время этой командировки успел жениться, за что на меня сильно рассердился Сафонов по возвращении меня в полк. Оказывается, я не имел права жениться без его разрешения, это была для меня новость. Моя жена, Евгения Ивановна, сумела перевестись в хирургический отряд Родзянко, и я мог часто навещать её, так как отряд всё время следовал за дивизией, и до него было не более 10 километров, что легко было проехать на хорошей рыси верхом. Вот тут-то мне очень понадобилась купленная мною лошадь.

(Евгения Ивановна, урожденная Крыжановская, с 1914 года ушла добровольцем на фронт и была сестрой милосердия. За свою храбрость при вытаскивании раненых с поля боя она получила георгиевскую медаль. Затем она была хирургической сестрой в госпиталях, стоявших прямо на передовой. Мой дедушка говорил, что он в жизни не видел более смелой и готовой на самопожертвование женщины [прим. ОИЯ])

|

|

Женя Крыжановская - сестра милосердия, 1915 г. |

|

|

Женя и Мстислав Яковенко. После бракосочетания, 1916 г. |

|

|

Женя Яковенко в палате с ранеными. Госпиталь Родзянко, 1916 г. (Евгения Ивановна перенесла сыпной тиф, была стрижена наголо, поэтому носила чепец) |

К маю 1916 года начали говорить о предполагаемом наступлении, но об этом нельзя было болтать. Однажды, возвращаясь в полк из отряда Родзянки, я был задержан патрулем чужого полка и меня допрашивали, почему я езжу без разрешения. Пришлось на время прервать мои поездки.

15.V.1916 года мне был указан большой блиндаж, где я должен был развернуть перевязочный пункт. Ни один из приехавших врачей не желал работать на этом пункте, а Штегеман сказал мне, что все телеги, а это было единственное перевозочное средство, он забирает в тыл. Я с ним поругался и сказал, что он будет разговаривать с командиром полка, чего он испугался, и телеги в основном забрал я. У меня был великолепный помощник, фельдшер Карнаухов, который много лучше меня накладывал перевязки.

(Видимо, об этом фельдшере мне рассказывал дедушка. Он говорил, что у него был очень опытный фельдшер, который прошел не одну войну, и который научил, в частности, его лечить рожу облучением, поскольку тогда это было одно из самых распространенных заболеваний, и лекарств от нее практически не имелось [прим. ОИЯ])

Блиндаж был расположен в отличном месте, за небольшими высотками, и немецкие снаряды или сбивали верхушки сосен, или взрывались на равнине, довольно восточнее блиндажа. Некоторые снаряды прыгали по земле и не взрывались. Как потом выяснилось, в них вместо взрывчатки был песок.

С 16.V.1916 г. наши батареи открыли сильный огонь по немецким позициям, стреляли преимущественно 6-ти дюймовые пушки. Огонь вели беспрерывно почти двое суток, затем началось очень удачное наступление

Я хотел хотя бы на час вздремнуть после двух бессонных ночей, но в землянке (на двух человек) не было покоя, земля тряслась. Наконец мы получили известие, что немцы побежали, раненых больше не подносили, надо было осмотреть неприятельские окопы и подобрать раненых. Но там были не только раненые, но и спрятавшиеся, которых мы тоже забрали.

Вообще неприятельские окопы имели ужасный вид. Все они были перепаханы артиллерией, в воронках от снарядов лежали трупы. Я попросил Тяпкина, нашего заведующего оружием, заснять эту картину – только у него был фотоаппарат, но он категорически отказался снимать трупы. Несколько снимков он сделал там, где трупов не было.

|

|

Окопы после артобстрела (Фотография Тяпкина, 1916 г.) |

|

|

Артиллерийские позиции (Фотография Тяпкина, 1916 г.) |

|

|

Наши могилы (Фотография Тяпкина, 1916 г.) |

|

|

|

Мстислав Яковенко в окопах (Фотография Тяпкина, 1916 г.) |

|

Этот Тяпкин делал много для полка в отношении вооружения. Во время боев нам доставались вражеские пулемёты, но под наш патрон они не годились, а трофейных попадало немного. Тяпкин приспособил к этим пулемётам наши винтовочные стволы, и пулемёты заработали, хотя стволы быстро приходили в негодность, но Тяпкин их сейчас же заменял. Это было очень ценно, так как по существующим правилам в пехотные части выдавалось мало пулемётов, еще наши дубовые руководители не доучли возможностей пулемётов.

В этом великолепном наступлений, организованном Брусиловым, несмотря на огромные трофеи и множество пленных, наши части не полностью использовали наш успех. Наша дивизия, как и в наступлении на Стыре, выдвинулась клином вперед, и через некоторое время нам пришлось отступать на некоторое пространство для выравнивания фронта.

Бот тут-то произошла ужасная для нас комбинация, совершенно не нужная для русских. Наша дивизия занимала высоты, на, которых располагалась деревня Шельвово, великолепное место для обороны. Деникин получил приказ от командующего армией (фамилию его я не могу вспомнить, но она была не русской). Батальонные командиры и штаб дивизии говорили, что оставление Шельвова будет величайшей глупостью, и вначале Деникин несколько раз отказывался выполнить этот приказ, но, в конце концов, вынужден был это сделать. Через два дня пришел новый приказ взять Шельвово обратно, но дивизия сделать этого не могла. Тогда начали подводить гвардию с огромным количеством артиллерии, с самоходными орудиями крупных калибров.

В то время мой перевязочный пункт располагался в домине-шалаше немецкого производства [рядом] с молодыми белыми березками. Этот участок земли был отбит у немцев во время большого наступления, и они не успели разорить свои временные сооружения, Стены из кустарника были очень жидкими, через них свободно проходил ветер, но крыша обычного дождя, не пропускала. Немного глубже в лес был второй такой же домик, где расположился Сафонов со штабом полка. Кругом довольно густой молодой лес, на его краю, ближе к полю, на высоком дереве обосновался артиллерийский наблюдательный пункт. Домики стояли в лощинке. Рядом с перевязочным пунктом проходила дорога.

Ещё до нашего предполагаемого наступления ко мне, когда уже было темно, явился крупный полный мужчина, весь забрызганный грязью и мокрый. Это был один из членов Государственной Думы с довольно известной тогда фамилией (я сейчас не могу вспомнить), кадет (т. е. член буржуазной конституционно-демократической партии). Он приехал из Петербурга специально посмотреть на боевые действия на фронте и, подъезжая к нашей дивизии, попал вместе с повозкой в глубокую яму от снаряда, где было много воды. Я дал распоряжение дать ему сухое бельё, но все размеры оказались для него узкими. С трудом он переоделся и попросил меня на следующий день поехать с ним в отряд Родзянки и информировать его о существующем положении. Утром он пошел к Сафонову, но тот не принял его, сказав, что все кадеты – революционеры, и их нужно арестовывать.

Из хирургического отряда прислали коляску с двумя лошадьми, и мы поехали. Во время пути туда и обратно я информировал гостя, ничего не скрывая. Постановка дела в хирургическом отряде ему понравилась. Относительно Шельвовских дел я тоже его информировал, о той глупости, которую мы совершили но приказу высшего командования. По приезде обратно он сразу пошел к артиллеристам на наблюдательный пункт.

|

|

В хирургическом отряде (Фотография Тяпкина, 1916 г.) |

|

|

Наступление (Открытка, 1916 г.) |

|

|

Наступление. Окопы (Открытка, 1916 г.) |

В это время ко мне зашел Деникин, поздоровался за руку по штатскому и спросил о нашем госте, кивнув головой в сторону штаба нашего полка; – «Он туда ходил?»– «Да». – «И его этот (он не назвал Сафонова ни по фамилии, ни по имени-отчеству) принял? – «Нет». Деникин рассмеялся: – «Я так и думал. А сейчас, где приезжий?" Я ему сказал, и он тоже направился на наблюдательный пункт. Деникин сочувственно относился к кадетам, возможно, что он и сам был в партии. На следующим день началась артподготовка, немцы слабо отвечали. План был таков: слева, наступают гвардейцы, а справа наша дивизия. Гвардейские солдаты были на подбор, все высокого роста, молодые, отлично одетые. Сразу видно было – где гвардеец, а где наш стрелок.

После артиллерийской подготовки началось наступление. Командование гвардией пустило несколько полков в психическую атаку, части шли густыми колоннами во весь рост, шагом. Вот тут-то [немцы] и развили такую силу огня, что даже половина наступающих не могла дойти до средней линии между окопами. Косили наших гвардейцев бесчисленным количеством пулеметов, да и многочисленная артиллерия поливала шрапнелью. Раненых почти не было, все падали мертвыми. Ни одной линии окопов гвардейцы не взяли.

Наши стрелки наступали перебежками и довольно быстро взяли две линии окопов, потерь было не так много. Но удержать взятые линии было трудно, так как ни справа, ни слева поддержки не было, а немцев было много.

Сколько раз повторялась психическая атака, я не могу сказать, но все поле между окопами было усеяно трупами гвардейцев.

Шельвова так и не взяли.

Дня через два немцы предложили прервать боевые действия для уборки начавших разлагаться трупов. Их отвозили полными грузовиками и закапывали в братские могилы.

Потери в людях были ужасающие. Ни одной строчки в наших газетах не было напечатано об этом деле.

Всю эту картину видел и член Думы. Армию, в которой временно была наша дивизия, расформировали, её командующего сменили, Деникину дали корпус, и далее (при поддержке кадетов Временного Правительства), он начал делать быструю и удачную карьеру.

Удовиченко получил второй офицерский георгиевский крест, и в 1916 г. был уже произведен в генерал-майоры.

К нам вместо Деникина назначили Станкевича, очень культурного и неглупого человека. Штегельмана опять куда-то перевели, и вместо него зачислили Гуринова Бориса Панкратьевича.

Через некоторое время Станкевич сделал инспекторский смотр. Смотр заключался в том, что инспектирующий осматривает часть сам, а затем часть выстраивается, инспектирующий проходит перед фронтом и спрашивает, у кого есть какие-нибудь претензии. Если кто-либо жалуется, то это является большой неприятностью для командира части.

Когда Станкевич дошел до меня, то выступил из рядов и заявил, что претензия у меня имеется. Сафонова так и подкинуло: – «Какая же у вас претензия?» – «Вот уже прошло много времени, а мне не дают хотя бы двухнедельный отпуск». (Я имел право его получить, но Сафонов не давал). Тогда Станкевич приказал Сафонову разрешить мне этот отпуск.

То, что я пишу – отрывочно, многое забылось. Относительно описанного промежутка времени в полку могу добавить, что мне в санчасть были присланы две дрессированные санитарные собаки с сопровождающим. Использовать их нам не удалось, но однажды после одного из удачных наших наступлений, я проходил около опушки леса, и вдруг обе собаки начали рваться с поводков в направлении широкого углубления в земле, заваленного ветвями и сучками. Оказывается, там прятались немцы в ожидании ночи, их было около 15-20 человек, без оружия. Мы их забрали.

Возвращаясь после отпуска, я узнал, что дивизия переведена в Румынию, на восточный склон Трансильванских Альп (граница с Венгрией).

Поезд до Ясс был сильно перегружен. В купе для двух нас ехало шесть человек. У меня нашлось два попутчика – офицера, возвращавшихся в ту же дивизию. В Яссах комендант отвел нам ночевку в еврейском семействе. К евреям здесь относились нехорошо. Когда наши хозяева узнали, что мы русские они просто не знали, как нам угодить. Дошло до того, что постельное бельё и одеяла они нам дали, несмотря на наш протест, из приданого дочери. Угощали, чем только могли.

На следующий день или через день, я не помню, мы поехали по осо6ому маршруту. Небольшой паровоз тащил всего два вагона. Причем эта дорога, чем дальше, тем более принимала дикий вид – по узким карнизам скал, через многочисленные туннели. Мелькали красивые горные виды.

Нас в офицерском вагоне ехало мало, из местных один румынский полковник, который угостил нас замечательный коньяком из винограда собственного сада. Эта любезность произвела на нас хорошее впечатление, так как это был 1916 год, и Румыния собиралась перейти на сторону немцев. К русским вообще начали относиться плохо, военной помощи нам Румыния почти не оказывала. Армия её была очень слаба и нестойка.

Наконец мы приехали в какой-то маленький городок (название вроде Терга-Окне), а оттуда на лошадях поехали в дивизию.

Штаб моего 15-го полка был расположен довольно далеко от фронта, тянущегося по склонам довольно высоких гор (высотою в километр и более). По гребню гор н далее были венгерские земли, и там стояли немцы. До перевязочного пункта можно было доехать по узкоколейке, по которой перевозили срубленный лес с гор. Эта узкоколейка тянулась на 21 километр. Станций не было, просто надо было поднять руку, паровоз притормаживал, и пассажир садился.

Перед тем, как ехать, я достал карты, и по ним тщательно изучил местность и названия гор в районе дивизии.

И вот я стою на узкоколейке и поднимаю руку. Подходит паровозик с несколькими пустыми платформами для леса. Паровоз толкает сзади, на передней платформе будочка, а перед ней – скамейка. На скамейке два генерала. Один – Станкевич, другой, полный и дряблый, только что назначенный в помощь Станкевичу (я думаю, для слежки за ним) бригадный генерал Иванов. Станкевич указывает мне место садиться рядом с собою и спрашивает Иванова: – «Ваше превосходительство, скажите, как называется гора, в направлении которой мы едем?». Иванов не знает. Тогда Станкевич спрашивает меня, я называю. И так мне приходится перечислять названия всех гор, на склонах которых расположена наша дивизия. Иванов не знает ни одного названия. – «Почему доктор знает, а Вы, бригадный генерал, не знаете местности, где расположены наши войска?» И начал честить Иванова, Через несколько дней Иванов был отчислен.

Мы приехали на конечный пункт. Здесь стоял довольно объемистый деревянный дом, где было уже несколько наших офицеров. А затем ночью их явилось так много, что спать было невозможно. Я перебрался в скалы, а затем в перевязочный пункт, расположенный выше на склоне горы.

Работы было немного, и я много гулял. Местность была покрыта сосновым лесом, среди которого были небольшие озера. На дне одного из них мы нашли алюминиевую лодку, в которой можно было покататься. Я практиковался в стрельбе из нагана. Наступление дивизии прошло удачно, были захвачены вершины гор.

С каждым днем я чувствовал своя всё хуже, быстро начала развиваться симметрическая алопеция, и меня эвакуировали как больного. (Облысение. Симптоматическая форма облысения (алопеции) может развиться в результате различных патологических процессов как общих, так и местных. Выпадение или поредение волос наступает часто после острых инфекционных заболеваний, после родов, операций, а также при эндокринных расстройствах (тиреоидиты, тиреотоксикоз, пролактинома), при недостаточном содержания в крови микроэлементов (железо, цинк и др.), при длительной анемии, туберкулезе, сифилисе, голодании. По данным фирмы LOreal более половины всех пациентов страдают выпадением волос различной степени) Меня хотели лечить в лесах, но там было очень много больных, и никаких условий для моего лечения. С трудом я попал в Киев, где условия для моего лечения была превосходные. Это был декабрь 1916 года.

Мой папа перевел меня на работу в Российский Красный Крест, но там я, по существу, не работал. В первом случае из госпиталя ушел хирург (Штарк), а я ведь был только студентом 4 курса, и операций делать не имел права. Во втором случае меня командировали на санитарный поезд, которого я дожидался 5 дней на станции Дубно и вернулся обратно в Киев. Это была первая половина 1917 года, и я получал извещение, что от военной службы освобождаюсь и направляюсь в Университет для прохождения 5-го курса медицинского факультета.

(4 февраля по ст. стилю (17 февраля по новому) родилась дочь Мстислава Владимировича и Евгении Ивановны, Мира. Имя ей дала Евгения Ивановна, т. к. находясь в войсках на Балканах, ей там понравилось это южнославянское имя [прим. ОИЯ])

СУДЬБА НЕКОТОРЫХ ЛЮДЕЙ

После моего отъезда из полка на мое место был назначен Косоуров, с которым с 1926 года я работал в Москве. Он мне рассказывал, что Сафонов был расстрелян в 1917 году, когда организовывались солдатские комитеты в войсках.

Врач Гуринов работал в институте Эрисмана, к нему заходил бывший наш фельдшер Карнаухов. Он закончил медицинский факультет и работал врачом-хирургом в Одессе.

В хирургическом отряде Родзянко одно время во второй половине 1915 года работал врач-хирург Нунберг, который, по его словам, закончил в Италии. Смертность при его работе была, как говорили, 120%, то есть он иногда делал операции тем, кто в этом не нуждался, и после его ножа оперируемые умирали. Персонал отряда подал соответствующее заявление, Нунберга сняли и прислали хорошего хирурга Волкова, при котором смертность резко сократилась. Но Нунберг продолжал заниматься частной практикой, я сам видел его объявление на Владимирской [улице] в Киеве, около Золотых ворот.

Барков быстро выдвинулся как человек очень энергичный и живой. Он женился (это была не первая его жена) на женщине, которая одно время жила с Ягодой и имела от него дочку. Барков был в генеральском чине и ведал санитарной частью всей нашей погранохраны. После ареста Ягоды Барков и его брат были арестованы, и судьба их дальнейшая не была известна, надо только предполагать, что он в тот период, когда уничтожали самых преданных коммунистов и героев гражданской войны (Блюхера, Тухачевского и др.) был также арестован. Даже его заместитель Ежов, которого я хорошо узнал в 1944 году, ничего не мог мне о нем сказать, кроме того, что Барков был прекрасным работником. (Однофамилец Николая Ивановича Ежова – наркома НКВД в 1936-1938 гг. (прим. дочери, Миры Мстиславовны Яковенко))

Плущевского я видел в Шишаках, он там короткое время был врачом в районной больнице. В отношении меня он был кем-то отрицательно настроен, и я с ним не мог поговорить по душе о наших общих знакомых по полку.

Фотографии Жени Крыжановской

|

|

Женя Крыжановская в центре слева (Война 1914-1916 гг.) |

|

Женя Крыжановская с подругой Катей (Война 1914-1916 гг.) |

|

Женя Крыжановская с персоналом госпиталя (Война 1914-1916 гг.) |

|

Женя Крыжановская с персоналом госпиталя (Война 1914-1916 гг.) |

|

|

Женя Крыжановская между подруг (Война 1914-1916 гг.) |

|  |

ВОСПОМИНАНИЯ ВРЕМЕН ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Я пишу эти воспоминания по настоянию дочери (Миры Мстиславовны Яковенко), поэтому самое начало войны, первые бомбежки Москвы и прочее, известное ей, я не описываю.

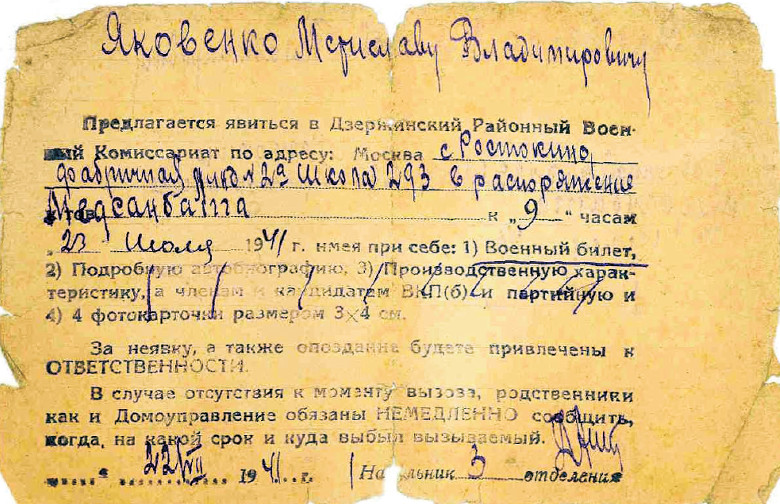

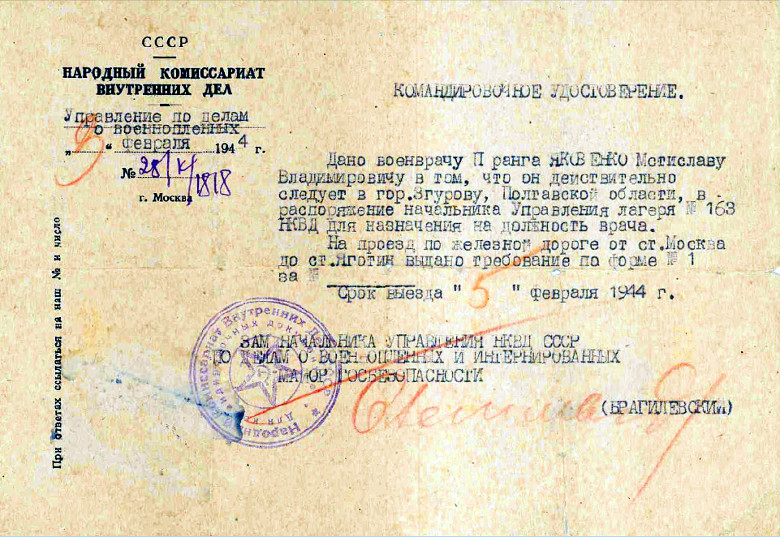

В двадцатых числах июля я был мобилизован и попал в Медико-санитарный батальон (МСБ) Ростокинской ополченческой 13-ой Стрелковой дивизии. Батальон формировался в здании школы на Ростокинском шоссе. Я был назначен командиром санвзвода, который состоял из лаборатории и отделения химзащиты. Одновременно с этим формированием в Москве было формирование того же батальона в Осташкове (около Волоколамска). При этом получалось так, что в каждом из формирований были свой командир и комиссар.

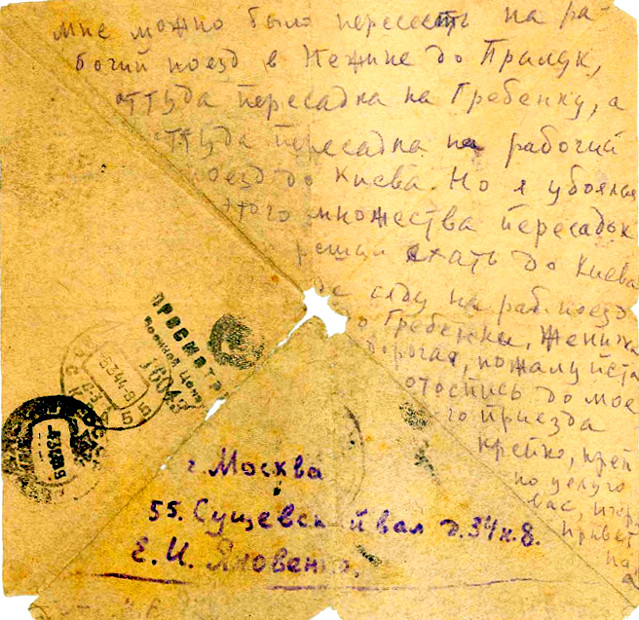

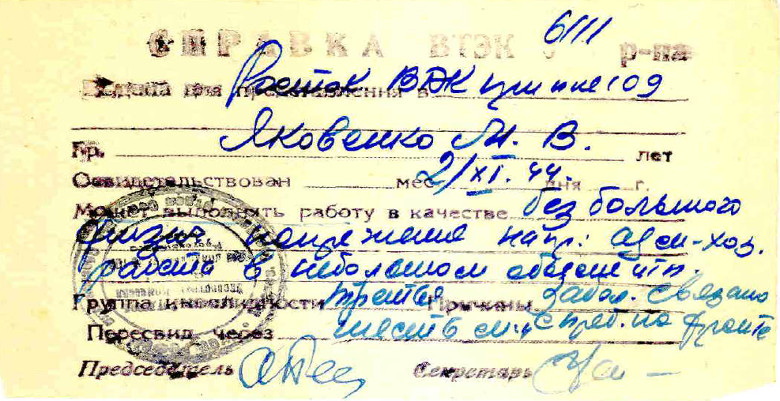

|

Мобилизационная повестка Мстислава Владимировича Яковенко |

|

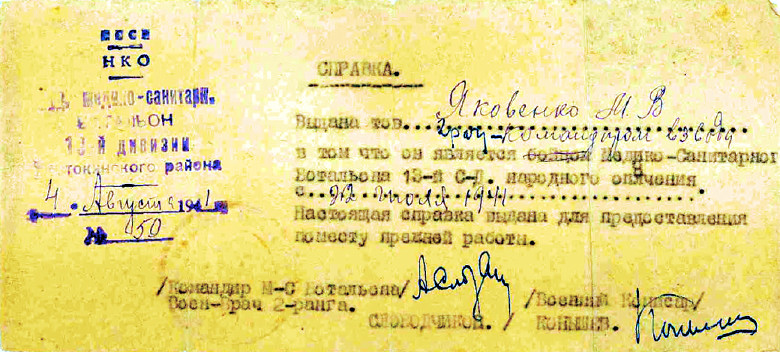

Справка о назначении командиром медицинского взвода |

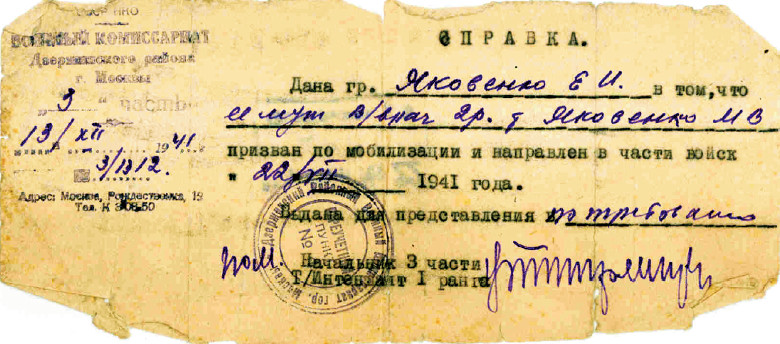

|

|

Справка (две стороны), выданная Евгении Ивановне Яковенко о том, что ее муж, Мстислав Владимирович |

Во время бомбежки нашему московскому командиру, врачу Васильеву, осколки оконного стекла поранили лицо. Московский комиссар остался в Москве заканчивать работу по формировке, а весь штат батальона из Москвы направился в Осташков. Здесь нас встретил другой командир? Александр Иванович Слободчиков? и комиссар Конышев. Возле Осташкова располагались полки формируемой дивизии, командовал которой полковник Морозов.

Бойцы дивизии были весьма своеобразны и не подходили к обычному типу красноармейцев. В основном это были вчерашние счетные работники, музыканты, хозяйственники, инженеры и техники – одним словом, служащие московских предприятий, все народ пожилой и сугубо мирный, в большинстве никогда не имевший дала с огнестрельным оружием, слабый и больной тысячью хронических болезней. Во время моих частых объездов по полкам дивизии я никогда не видел учебных занятий обычного типа. Как правило, занятием этих бойцов было рытье земляных укреплений, и целые дни они рылись как кроты в промокших от пота гимнастерках, которые им запрещалось снимать во время работы.

Бойцы вооружены трофейными польскими винтовками, типа старых немецких «маузеров», но обращаться с ними и стрелять из них не умеют, их этому не учат. Полковник Морозов интересуется больше своими личными делами, чем боевой подготовкой вверенной ему дивизии. Он питает нежные чувства к женщине-врачу Литвиненко, которая вначале была в одном из полков дивизии, а затем ее перевели к нам в медсанбат. Литвиненко часто ездит в Москву и проводит там большую часть своего времени (командировки). Морозов жалуется на болезненные ощущения в области желудка и также ездит в Москву. Однажды вышел разнобой – он уехал в Москву, а Литвиненко осталась. Тогда он телеграфировал, чтобы Литвиненко немедленно выехала в Москву для сопровождения его из Москвы в подмосковный дом отдыха (кажется, в Архангельское).

Отношение к нам, врачам МСБ, со стороны начальства какое-то странное. Например, выходить за пределы маленькой усадьбы Осташкинской школы не разрешается. Купаться в р. Вязьме, протекающей рядом, разрешается только под «охраной» бойца – старого полуслепого бухгалтера, ни разу за всю свою жизнь не стрелявшего из ружья.

Со мной в МСБ находится несколько человек врачей: 1) Молчанов Владимир Иванович (в моем взводе) – начальник лаборатории; 2) ….. также в моем взводе – начальник отдела химзащиты, терапевт, готовится стать матерью; 3) Васильев – хирург, полагаю, что эту фамилию он носит недавно, так как по национальности он – еврей; 4) Коровников – терапевт; 5) Кланг Глафира Антоновна, имеет склонность к хирургии; 6) Дидык – молодая, недавно закончившая институт; 7) и 8) два молодых врача – мужчины, фамилии их не могу вспомнить; 9) еще одна жещина-врач, фамилию ее я забыл. Некоторые из вышеперечисленных врачей попали в наш медсанбат несколько позже. Дивизионным врачом был Филонов.

Оригинальный случай был с врачом-хирургом Васильевым. Командир батальона Слободчиков собрал как-то нас, врачей, и упомянул о своих планах на будущее. Причем сказал, что он намерен пригласить, как старшего, другого хирурга. Васильев очень обиделся на это, несколько резко поговорил со Слободчиковым и после этого сказал мне, что он не останется в батальоне. В первую же ночь он непрерывно стонал, жалуясь на боль в желудке, весь следующий день лежал и ночью опять стонал. Его, действительно, отправили назад в Москву, и его видели впоследствии работающим на своей старой работе (гражданской).

Я езжу на грузовике по подразделениям дивизии, наблюдая за санитарным состоянием стоянок, пищеблоками, обмывкой бойцов. Понемногу занимаюсь личным составом дивизии.

В середине августа начался пеший переход частей дивизии к Вязьме. Переход давался туго, многие отставали и, подпираясь палками, медленно двигались небольшими группами и в одиночку по проселочным дорогам. Безнадежно отставших подвозили на автомашинах и телегами.

МСБ направился к Вязьме в товарных вагонах и выгрузился, не доезжая до города. Было очень жарко.

После некоторых колебаний выбрались дневную стоянку на лесистом склоне к реке, недалеко от деревни. Вблизи был железнодорожный мост через речку. За речкой в леске установили кухню. Многие выкупались, простирнули белье и развесили его сохнуть тут же на берегу.

Во второй половине дня я и несколько человек, в том числе девушки-дружинницы, возвращаясь после обеда около кухни, подходили к переправе через речку. В это время появилось несколько немецких бомбардировщиков, и один из них сбросил пять бомб, по всей вероятности желая попасть в железнодорожный мост. Вторая бомба попала как раз в место переправы через узенькую речку, третья в метрах сорока от меня, на лужайке. Эти бомбы не принесли вреда, но психически повлияли здорово, в особенности на дружинниц и на начальство батальона.

После захода солнца мы все направились к Вязьме и, не заходя в город, обошли его и продолжали свой путь ночью.

Была темная безлунная ночь, в просветы между облаками виднелись яркие звезды. По временам слышался гул пролетающих на большой высоте самолетов, совершенно не видных за облаками, да и вообще в такую темную ночь. Наше начальство (особенно старалась политчасть – комиссар и два политрука) при каждом шуме мотора отдавалj тихим голосом приказ, чтобы все ложились на землю и вставали только тогда, когда шум затихал вдали. Я начал горячо протестовать против такой бессмыслицы и после ожесточенного спора все же настоял на своем – приказ о маскировке был отменен, и мы пошли быстрее.

К утру добрались до небольшой, но густой сосновой рощи на холме, где расположились на отдых. В дальнейшем пути мы наблюдали, как два истребителя сбили какой-то самолет, говорили, что это наши сбили немца.

Конец перехода я проехал на грузовике и таким образом попал в будущее место расположения нашего МСБ на сутки раньше остальных. Здесь уже были комбат Слободчиков и комиссар московского формирования (фамилию забыл), очень толковый и культурный человек, умный и энергичный, хороший товарищ.

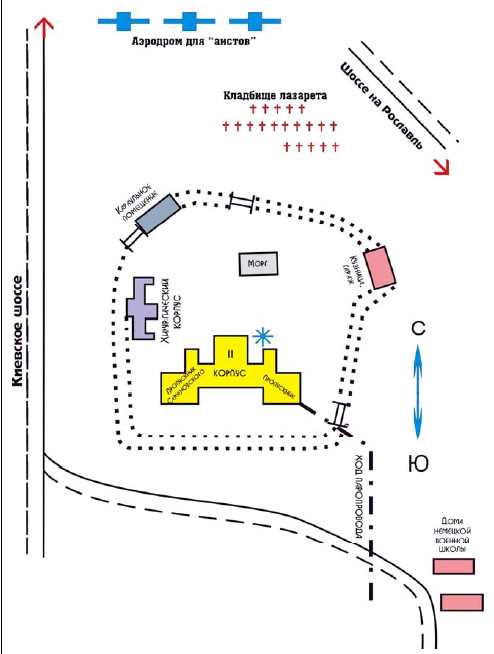

Место, выбранное для стоянки МСБ, находилось в небольшом нетронутом лесу километрах в тридцати на запад от Вязьмы, недалеко от трассы на Минск. Около леса, на востоке, располагалась одиноко стоящая так называемая Лопатинская больница. Самый лесок на карте был обозначен как «урочище Пролетарское». Рядом протекала река Вязьма, на С-З стояло несколько жилых домов и с.х. строений в виде больших каменных сараев. Здесь располагался танковый батальон нашей дивизии и почта, а далее, на возвышенности, покрытой леском, врылся в землю штаб нашей дивизии. Полки дивизии были расположены главным образом на Ю и Ю-З от медсанбата.

По прибытии всего состава МСБ были разбиты большие палатки для комсостава, больных и аптеки. Команда сделала себе шалаши.

Скоро начала работать медицинская комиссия, и потянулся бесконечный поток ополченцев на освидетельствование. Люди – безнадежный брак, старые, с потерей зрения, язвами желудка и двенадцатиперстной кишки, с несросшимися переломами, например, бедренной кости, и т.д. многие из них на непривычной работе разбили очки, у некоторых испортились зубные протезы. Каких только чудаков здесь не было!

Когда они были в Москве на своей привычной работе, они были героями и особенно не чувствовали своих лет и недостатков. Кушали они у себя дома досыта, на службу и обратно ездили на авто, или на каком-нибудь виде городского транспорта, испорченные случайно очки или зубные протезы сейчас же заменяли новыми, жизнь текла размеренно в определенных берегах, и они не утомлялись, выполняя свою специальную работу. Здесь же при полном изменении режима, как в отношении питания, так и быта, при напряженной физической работе по рытью земляных укреплений их физическое состояние сделалось весьма тяжелым. Разбитые очки и сломанные протезы не заменялись, больные органы резко реагировали на непривычные условия быта и работы.

Солдат из «бойцов» дивизии не вырабатывали. Сколько я не посещал полки на месте их стоянок, я нигде не видел стрельбищного поля и не наблюдал боевой подготовки – велись исключительно земляные работы. Бойцы при опросе их мною, подтверждали это. Под моим началом было более 20 человек: два врача, фельдшер, санинструктора, санитары. На весь взвод было выдано четыре винтовки (трофейных), пятую имел я, так как мне постоянно приходилось ездить по расположению дивизии, а личного оружия еще никому не было выдано. Я хотел на случай тяжелой обстановки обучить санитаров и санинструкторов элементарным правилам обращения с винтовкой и стрельбы из нее. С этой целью я их научил сборке-разборке винтовки, прицелу и спуску вхолостую, без патронов. Затем я неоднократно обращался к комбату и комиссару Конышеву с просьбой организовать учебную стрельбу, дать каждому бойцу выстрелить хотя бы по пяти патронов. После долгих просьб была выделена группа человек в тридцать из всего батальона, в том числе и часть комсостава, и было разрешено выпустить по 3 патрона по цели в 100 метров. Из моей команды, включая и меня, участвовало 5 человек. Этим и закончилась боевая подготовка бойцов, несмотря на желание других бойцов в свою очередь узнать, как можно стрелять из винтовки.

С комсоставом начали по утрам проводить строевые учения. Вел их адъютант Стрелков, маленький полный человечек. Он говорил, что в гражданскую войну командовал полком. Старые команды он подзабыл, новые не усвоил, очень часто путал, в общем, все учение свелось к маршировке и сдвоению рядов.

Один раз какой-то чужой инструктор показал нам, как следует обращаться с ручной гранатой, но бросить ее даже без капсулы, никому не разрешили. Показывали также один раз, как зажигать танки, зажигая предварительно засунутую около бутылки с бензином длинную спичку. Одной женщине даже разрешили бросить такую бутылку в чугунное колесо, что она и проделала трижды без успеха, пока сам инструктор не подошел вплотную к этому колесу и не проделал это более успешно. Конечно, если бы перед нами был настоящий немецкий танк, танкисты спали бы крепким сном? и танк не двигался бы, то может быть и удалось бы его воспламенить после нескольких попыток.

Из начальства никто серьезно не помышлял о возможности действительного столкновения с немцами, в пока «богоспасаемой» ополченческой дивизии существовал подходящий к ней медсанбат. Мне, участнику Первой империалистической войны, бывшему врачу 15-ого полка 4-ой «железной» стрелковой дивизии, делавшей много проломов немецкого фронта, видеть все это было тяжело и больно.

Второй комиссар МСБ, москвич, был отправлен в Москву еще в двадцатых числах августа. С ним, я полагаю, можно было бы сойтись во мнениях по всем вопросам организации МСБ-ата.

Питание комсостава МСБ было организовано с большим трудом, не без сильного нажима с моей стороны. Вначале комбат, политработники и хозчасть питались отдельно и неплохо, не включая никого в свою компанию. Медперсонал питался наравне с остальной командой, где на врачей смотрели, как на чужих, и мы просто систематически недоедали. Потом выяснилось, что должно отпускаться продуктов достаточно и возможно организовать неплохую столовую. Но все же и в этой столовой вышеперечисленные сотрудники были на привилегированном положении и питались лучше остальных. После организации у нас комсоставской столовой команду стали кормить также значительно лучше.

В конце августа командование дивизии предложило МСБ-ту отыскать другое, более удобное для полков дивизии месторасположение. После нескольких поездок комбата со мною было выбрано место значительно ближе к Вязьме, несколько западнее дер. Степаньково в хорошем, преимущественно хвойном нетронутом лесу, по южную сторону трассы. Лаборатория расположилась в деревне.

Ранее, говоря об учебной стрельбе, я забыл упомянуть, что, подходя к нашим мишеням, мы наблюдали учебные занятия танкистов нашей дивизии. Три танкетки устарелого типа стояли в лощине, и бойцы старались привести их в движение. Моторы были открыты, к клапанам привязаны веревочки, за которые дергали помощники водителей. Танкетки не двигались. Наконец, с большим трудом две танкетки были выведены, удалось ли пустить в ход третью, я не знаю, так как не дождался. Бойцы говорили, что в их батальоне, кроме танкеток имеется даже один танк, правда устаревшего образца с баком для бензина спереди. Командиром такового батальона был капитан, румын средних лет, довольно приятной наружности.

Итак, продолжаю о жизни МСБ на новом месте. Мною был выработан план расположения частей МСБ, который и начал осуществляться. Думали стоять здесь долго, возможно, всю зиму. Начали строить землянки, что было очень своевременно, так как по ночам начались заморозки, и в одинарных палатках стало холодно. Навесили вторые теплые полотнища, поставили печи.

Первыми сделали землянку бойцы моего взвода, и по их приглашению я пришел к ним ночевать. Было очень жарко и душно.

Строили землянки для всех. Операционную также предполагали устроить под землей. В свободное время я копал землянку для нас, врачей, мужчин и втягивал в эту работу двух молодых врачей. Копать было очень трудно, слежавшуюся плотную глину приходилось просто вырубать заступом.

В лесу было много белых грибов, которые я с удовольствием собирал в свободное время.

Часто ночью и днем немецкие бомбардировщики бомбили Вязьму и ее окрестности. Около МСБ бомб не сбрасывали.

Орудийной стрельбы не было слышно. Фронт стоял сравнительно далеко – за Днепром. На юге фронт подходил ближе, и во время моих поездок в расположение штаба армии хорошо был слышен гул тяжелых орудий.

Многие из дивизии ездили в Москву в служебные командировки или под видом таковых и попутно виделись со своими семьями. Я несколько раз обращался к комбату с просьбой разрешить мне съездить в Москву, но он отказывал мне под разными предлогами.

В этой глуши мне не на что было тратить свою зарплату, и она почти целиком оставалась у меня на руках. Я решил выслать аттестат в Москву на получение денег непосредственно в Москве и выслал одновременно с аттестатом 1000 рублей. Через сравнительно короткое время я получил аттестат обратно и грозное письмо от Евгении Ивановны, в котором она писала, что она выслала деньги мне обратно, и, несомненно, я сам не желаю выехать в Москву, когда все ездят и проч. и проч. После этого письма я здорово накалился, показал комбату возвращенный обратно аттестат и просто начал требовать, чтобы он меня пустил на несколько дней, так как дома у меня неблагополучно.

Демонстрация возвращенного аттестата произвела некоторое воздействие, и комбат послал меня испрашивать согласия у дивврача, который внял моим доводам и согласился. Я брался привезти хинин из собственного запаса (в МСБ его не было) и необходимое лабораторное стекло, которое тоже нельзя было достать обычным путем. Кроме того, мне поручили помочь в некоторых закупках хозяйственникам.

В Москву направлялось несколько автомашин для их ремонта или замены их на отремонтированные. С этими машинами ехало несколько хозяйственников, и всю эту экспедицию возглавлял т. Каминский – начальник аптеки. У него было много дел, так как он снабжал медимуществом всю дивизию, а медикаментов требовалось особенно много в виду не особенно крепкого здоровья бойцов.

И вот 27 сентября 1941 года в 10 часов утра я выехал на автомашине в Москву. Проезжая мимо вяземского элеватора, я видел много бомбовых воронок. Ехали мы быстро, дорога была прекрасная. По дороге сделали одну остановку в придорожной избе для обеда.

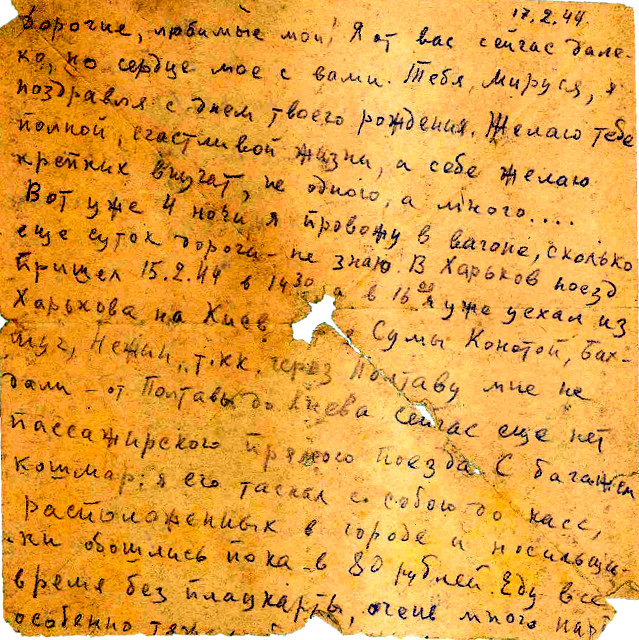

В 4 часа дня я был уже дома. Два месяца моего отсутствия казались мне большим промежутком. Я никогда не разлучался с семьей на такой долгий срок. Дни пребывания в Москве пролетели быстро…

К 5 октября я должен был сдать отчет о месячной работе по дивизии. Второго днем за мной приехала машина с Каминским. Она была здорово нагружена, и Каминский рассказал мне, что обмен машин на отремонтированные произвести не удалось, привезенные машины будут ремонтироваться довольно долго. Он предлагал мне остаться в Москве и через несколько дней прислать за мной машину из Медсанбата.

Предложение было очень заманчивое, но объективных причин для задержки в Москве у меня не было. Кроме того, я был обязан сдать свой отчет вовремя. Если бы Каминский тоже не поехал, тогда другое дело. Кстати, у него не все дела были закончены. Я предложил ему задержаться числа до 8-го, но в то же время сделал предложение, что числа 6-7 по всей вероятности немцы перейдут в сильное наступление, которое они подготавливают своими налетами на наши тылы.

Однако все уговоры Каминского были безрезультатны, на машину погрузили приобретенное мною лабораторное стекло и мои личные вещи, которых я набрал довольно много, не желая терпеть нужду от холода и прочее, как в первую германскую войну.

При отъезде у меня было какое-то очень тяжелое чувство, и служебный долг вел борьбу с желанием остаться хотя бы на несколько дней. Пока мы все еще не выехали из Москвы у меня было желание выйти из машины и вернуться домой на трамвае, но я сидел в кузове, набитом вещами и накрытом сверху брезентом, и дать знать шоферу не мог, а машина шла безостановочно.

Относительно Вязьмы были какие-то странные признаки: железнодорожные билеты не выдавались, и по дороге туда меня поразило какое-то странное безлюдье. Было такое впечатление, что мы едем в том направлении в единственном числе.

Перед самой Вязьмой мы услыхали разрывы авиабомб, стрельбу зениток и, наконец, гудение самолетов, и к нам стала приближаться эскадрилья немецких бомбардировщиков, идущих сравнительно низко. Мы остановили машину и отошли от нее, но такая мелкая цель не соблазнила самолеты, не так как это бывало раньше, когда немецкие самолеты гонялись не только за отдельными машинами, но даже за отдельными людьми.

Безлюдье продолжалось. Я здесь не говорю о безлюдье в отношении населения – ближе к фронту оно в большинстве покинуло свои дома, если последние находились вблизи трассы. Было безлюдно на самой трассе Москва-Минск.

Наконец мы приехали на место стоянки МСБ. Здесь тоже было безлюдно – МСБ ушел по направлению к фронту, осталось, ожидая нас, две машины, политрук Евменов, врач Кланг и еще несколько человек.

Евменов был хороший парень, не вредный, но малокультурный и бестолковый. Однажды я пришел послушать его на политчас. Он пытался говорить о внешней политике Советского Союза, о международном положении, целях войны и положении на театре военных действий. Слушая его, мне сперва казалось, что я очень невнимателен и не могу уловить его мысли, затем для меня стало понятно, что, действительно, никакой мысли в его изложении не было, был ряд плохо штампованных фраз, которые он повторял безо всякой системы. Смысла в его изложении не было. Произношение многих слов было неправильным, речь малокультурна. На лицах слушателей при особенно странных оборотах его речи появлялись улыбки. Слушатели были все-таки культурнее его – бывшие служащие предприятий и др. учреждений гор. Москвы. После мне говорили, что другой политрук – Макаренко – выступает значительно реже, но еще значительно хуже, чем Евменов. Я подумал, как можно выпускать таких людей в качестве политруков? Кто проверяет их знания и подготовленность к этой ответственной работе агитатора и проводника идей коммунистической партии? Почему так несерьезно относятся к этой важной работе? И почему с политруками не занимается комиссар Конышев? Было уже поздно, и мы переночевали в землянке. Утром позавтракали, собрали все еще не взятые вещи МСБ и покинули пустую стоянку, на создание которой было затрачено так много работы! Землянки не разрушались в расчете, что они могут понадобиться еще какой-нибудь части, а, может быть, и нам, впоследствии.

МСБ отошел в общей сложности километров на 40, сперва по трассе на запад, а затем направо, в сторону, вдоль реки Вязьмы до деревни Барково.

Мы ехали мимо деревни Черново, которой МСБ, как и некоторым другим деревням, помог своими людьми и машинами свезти с поля хлеб. В этой работе я принимал горячее участие. Теперь поля были пусты, движение по трассе слабое и исключительно в сторону Вязьмы. Было 3 октября. Настроение у меня было скверное, быть может, на меня действовала разлука с моей семьей.

МСБ расположился на краю большого леса в полуторакилометре от деревни. В деревне устроили операционную и перевязочную, аптеку, вещевой склад, канцелярию, лабораторию, пищевой склад. Обоз, машины, кухни, аптечный склад, палатки, основная масса людей были в лесу.

Вечером я наблюдал первый раз в жизни осеннюю тягу вальдшнепов. Птицы летели, не обращая внимания на людей, и в таком количестве, которого я никогда раньше не наблюдал на весенних тягах под Москвой.

4 октября комбат поручил мне сделать разведку местности. Я взял с собой одного санитара с винтовкой, сам взял винтовку и с утра начал делать обход местности. Лес был большой, обойти его весь я не смог. Местами он был сильно запущен с буреломами и завалами. Среди леса, менее километра от МСБ, была большая поляна с несколькими сараями сельскохозяйственного назначения, почти нетронутыми. Вблизи сараев в лесу была недавно артиллерийская стоянка, были устроены в земле помещения для хранения снарядов.

Артиллерийской стрельбы не было слышно, все казалось спокойным, не внушающим тревоги. Сараи не были заняты, и их можно было использовать как материал для будущих помещений – землянок и т.д. МСБ-ата. В лесу и на поляне около сараев не было ни души.

К вечеру на С-З стали слышны отдельные артиллерийские выстрелы и иногда целые низки разрывов, объяснить которые никто не мог. Вместе с этим начали появляться немецкие самолеты-бомбардировщики, были слышны разрывы авиабомб.

Когда я вернулся на место стоянки МСБ, то в нашей палатке для начальства увидел трех незнакомых людей. Один из них носил знаки различия врача, другой фельдшера, а третий выглядел рядовым красноармейцем в каске. Врач рассказывал, что ему и его спутникам удалось бежать из-под Канютино (ж. д. станция километрах в 35-40 от нашей стоянки на запад). По его словам было спешное отступление, медсанбат, в котором он работал, несколько замешкался, так как в нем шли срочные хирургические операции, и этот медсанбат не успел отойти на 3-4 километра, как его настигли немцы. Судьбы оставшихся он не знает, полагает, что они были убиты или взяты в плен. Им же троим удалось под выстрелами спрятаться в каком-то лесистом овраге и оттуда пробраться через леса и глухие места вдали от больших дорог, к нам. К его рассказу комбат отнесся с недоверием и послал его к дивизионному врачу.

Я сообщил о своей находке сараев, и начальник ХОЗО (хозяйственного отдела) попросил показать ему эти сараи.

Как только мы с ним вышли к сараям, как из леса, начинающегося от задней части поляны, выехало 4 автомашины, в нерешительности остановились и потом быстро подъехали к нам. Они [люди, сидевшие в машинах] взволнованно начали расспрашивать нас, были ли здесь немцы и как они далеко, как можно прямее проехать к Вязьме и т.д. по их словам им с трудом удалось выскользнуть из охватывающего кольца немецких войск, и они боятся, что немцы скоро будут здесь. Они тоже были вблизи ст. Канютина.

Нам было странно слышать такие вести, и в душу начала вкрадываться тревога. Мы сели на две машины и направились к нашему штабу. В штабе решили использовать их, и уложили на них раненых для эвакуации в тыл.

На следующий день 5.Х.41 деятельность немецких самолетов и гул артиллерии значительно усилились. Более четко стали слышны группы разрывов, говорили, что это немецкие самолеты взрывают уложенные нашими войсками минные поля. Но это было не так. Я через несколько дней убедился, что это – очереди взрывов ракетных мин русской «Катюши».

Изредка издалека доносилась пулеметная стрельба. Немецкие самолеты летали большими партиями и сбрасывали бомбы.

Мне было поручено отыскать около деревни Барково удобную площадку для посадки санитарных самолетов. Я очень быстро нашел таковую, и сообщил об этом по начальству, после чего пошел оглядеть расположение нашего батальона в деревне. Зайдя в штаб, я увидел несколько подклеенных карт местности у адъютанта Стрелкова и попросил дать мне одну, так как выданная мне карта относилась к более южному участку. Мне карта была существенно нужнее, так как без нее я не мог ориентироваться при своих разъездах по частям дивизии. Просил я новую карту уже не первый раз, и Стрелков под разными предлогами отказал мне и на этот раз. Это было для меня совершенно непонятно.

У меня начались сильные желудочные боли в подложечной области, что ранее у меня бывало неоднократно. Старясь не обращать на них внимания, я зашел в аптеку. Здесь боль достигла такой силы, что я принужден был лечь и принять порошок белладонны. Но это мне мало помогло. Через некоторое время боль несколько стихла, и я зашел к парикмахеру побриться. Во время бритья я почувствовал, что теряю сознание, и опять лег. Пролежав полчаса, я добрился и с трудом добрался к стоянке МСБ в лесу. По дороге встретились два танкиста из танкового батальона нашей дивизии. Их рассказ был весьма неутешителен: наш танковый батальон (о нем я писал раньше) был послан в бой, чтобы выбить немцев из одной деревни. Немцы встретили их сильным орудийным огнем, танк командира сразу охватило огнем, и он погиб, танкетки были подбиты в несколько минут, и рассказывающие это бойцы ползком по какой-то придорожной канаве сумели добраться к своим. Костюмы на них были здорово изорваны.

По приходе на стоянку мне рассказали, что командир 39 полка Иванов убит, полк сильно пострадал, убит также врач полка д-р Мальцев, а второй врач – Райко (точно фамилии не помню) – ранена.

Вечером направилась автомашина в Вязьму, мне предлагали с ней проехаться и выполнить кое-какие поручения, отчасти связанные с эвакуацией раненых, но я так плохо физически чувствовал себя, что отказался от этой поездки.

Всю ночь был слышен грохот идущих по направлению к Вязьме по трассе танков. Командир батальона сообщил мне, что немцы обошли наши армии и пытаются путем воздушных десантов замкнуть кольцо окружения вокруг Вязьмы. Он говорил, что это окружение подобно паутинке, и что наши танки разорвут его без труда. Я ему возразил, что эта немецкая паутинка может стать железным кольцом, и надо быть готовым к самому худшему, но он только улыбнулся мне в ответ.

На следующий день 6.Х.41 по распоряжению комбата были посланы почти все автомашины батальона с эвакуированными ранеными в тыл. Батальон остался без средств передвижения. Машина, посланная в Вязьму, не возвращалась. Настроение становилось все тревожнее. Изредка доносилась с севера и С-З пулеметная стрельба. Деятельность немецких самолетов продолжалась. Особенно часто слышались бомбовые удары на Ю и Ю-В. Стало всем ясно, что МСБ должен уходить, но вывезти громоздкое имущество было нечем. Всем желающим было предложено получить оружие на нашем вещевом складе, расположенном в Баркове. Это оружие в виде винтовок, автоматов и наганов поступило от раненых.

Я сел на двуконную повозку, едущую в Барково. При выезде из леса внезапно появилась эскадрилья немецких бомбовозов. Повозку остановили, и все стали быстро выпрыгивать из нее. Я сидел сзади и не успел спустить ноги за край повозки, как лошади рванули, и я упал спиной на землю, однако, совершенно безболезненно. Эти самолеты не заинтересовались нами, и мы опять сели в повозку.

На складе я взял старый грязный наган и сменил свою трофейную винтовку на русский карабин. Автомата и десятизарядного полуавтомата я не взял, так как не знал обращения с ними. Немного попробовал полуавтомат, но патроны так заедало, что я решил взять русский карабин, который знаю хорошо.

Ночь прошла в лесу беспокойно. К нам была прислана конная сотня для охраны, так как сообщили, что фронт против нас имеет сильные разрывы. Ночью вернулась часть автомашин, и началась быстрая погрузка имущества.

На рассвете я с группой работников МСБ вышел по указанному нам маршруту по дороге на юг к трассе. Хотя уже было светло, но все было тихо, самолетов нигде не было видно. Только войдя во вторую деревню, мы заметили следы немецкой бомбежки – дымились развалины нескольких домов, и около них лежали остатки трех грузовых машин. За деревней в небольшом лесу, через который шла дорога, были видны большие бомбовые ямы и около них трупы убитых лошадей и разбитые повозки. Особенно много лошадиных трупов было по выходе из леса, в кустарнике. Здесь же лежало несколько трупов людей.

Далее была деревня и мост через р. Вязьму. Не доходя ее, дорога круто спускалась вниз, справа к реке выходил глубокий овраг. Вдоль дороги расположилось несколько небольших воинских частей, жгли костры, варили пищу.

Я с несколькими людьми пошел прямо через овраг, и здесь увидел жуткие картины – бомбовые ямы и трупы красноармейцев. При виде этой картины я подумал о беспечности живых, которые продолжают открыто варить на кострах пищу в непосредственной близости с мертвыми, уже пострадавшими от недостаточной маскировки.

Не успели мы пройти и двухсот шагов, как услышали гул немецкого самолета. Мы залегли среди мелких кустов. Низко над кустарником пролетел самолет с фашистскими крестами, выискивая новых жертв, и вскоре застучал пулемет.

Вдали виднелся лес, конечный пункт нашего маршрута. Дорога к нему шла среди открытого поля. Я решил провести группу своих спутников не по дороге, а несколько восточнее, где местами был редкий кустарник. Расчет оказался правильным, появился второй самолет-разведчик, гоняющийся за отдельными людьми и даже прочесывающий отдельными очередями опушки леса. Мы от него спрятались в группе березок, он пролетел над самыми нашими головами, но не заметил нас.

Наконец почти весь полностью МСБ собрался в хорошем густом сосновом лесу с крупными деревьями. Были разбиты две больших палатки для раненых и больных, заработали кухонные котлы.

Насколько я мог понять, связь с дивизией была налажена плохо. Комбат и комиссар сидели вдвоем в легковой машине и непрерывно о чем-то совещались.

Слышались бомбовые взрывы по направлению к дороге, изредка самолеты строчили из пулеметов по окраинам леса. Настроение было подавленное. Мучительно трудно было сидеть в бездействии и не иметь сведений о том, что происходит, а происходили, безусловно, какие-то весьма печальные для нас события.

Быстро наступила темная осенняя ночь, все мы залегли спать на кучах хвороста, прикрытые брезентом неразвернутых палаток.

Следующий день 8.Х.41 МСБ продолжал оставаться на прежнем месте. Поступило небольшое количество больных и раненых. В операционной палатке шли операции.

Комбат и комиссар по-прежнему сидели в автомашине, кушали, пили чай и совещались.

Никаких приказов о дальнейшем движении они не получали, и положение продолжало оставаться неопределенным и неприятным. Продолжали слышаться звуки бомбежки.

К ночи начался дождь, и, кто мог, забрался в переполненные палатки. Я лег в углу операционной палатки и поздно заснул.

На следующее утро было приказано свертываться и спешно уходить. Палатки оставили в лесу. Оставлено было еще кое-какое имущество для облегчения обоза. Автомашины пошли отдельно, конный обоз отдельно. Одна пешая группа, в том числе несколько санитаров из моего взвода, пошли на юго-восток, предполагая пересечь трассу Москва-Минск и добраться до Брянских лесов. Я с другой нашей группой пошел по маршруту, указанному командованием батальона – на север и затем несколько на восток. Связной, посланный верхом в штаб дивизии, не возвращался.

Я повел группу по ложбине к переправе через реку Вязьму, и несколько не доходя [до нее] повстречался посланный верховой, который не нашел штаба дивизии и не мог дальше поехать на север из-за пулеметного и винтовочного обстрела.

Перейдя реку Вязьму по мосту, мы все же пошли на север по указанному маршруту. За рекой довольно близко была слышна пулеметная стрельба. Навстречу нам все чаще и чаще начали попадаться небольшие группы уходящих красноармейцев и местных жителей. По их словам наше дальнейшее следование по указанному маршруту было невозможно – часть указанных в маршруте деревень уже была занята немцами. После этого я решил идти на запад через лес на дер. Митино. При подходе к лесу мы встретились с нашим обозом, при котором был политрук Евменов. Несмотря на мое утверждение, что проход по маршруту на север закрыт, Евменов настаивал, чтобы обоз шел именно туда, согласно полученному маршруту. С большим трудом я уговорил его не препятствовать движению на Митино.

Собрались вместе все лица начсостава, которые шли вместе с обозом, и на летучем совещании в лесу решили, что поскольку с нами нет командира батальона и комиссара, то считать меня за командира, а Евменова за комиссара.

Дорога через лес была тяжелая – рытвины, заполненные водой, корни, грязь. Лошади с большим трудом тянули перегруженные повозки, часто останавливались, чтобы отдышаться. По моему приказу, несмотря на протесты хозяйственников, сбросили тяжелые котлы и некоторые другие, громоздкие и тяжелые вещи. Лошади пошли быстрее. Когда мы довольно глубоко прошли в лес, с опушки леса, только что покинутой нами, наши батареи открыли беглый огонь по наступающим немцам.