Из книги “На дне блокады и войны”. Автор Михайлов Б.М. СПб, Изд-во ВСЕГЕИ. 2001. 454 с.

Борис Михайлович Михайлов после окончания училища (Из архива Б. М. Михайлова) |

Я, Михайлов Борис Михайлович, родился в 1925 г. в Ленинграде. На Советско-германский фронт - на Заднестровские плацдармы прибыл 9 мая 1944 года после окончания офицерского пулеметно-минометного училища (г. Термез).

В должности командира взвода 82 мм минометов 2-го батальона 1288 полка 113 стрелковой дивизии (бывшей 5-ой ополченческой Фрунзенского района Москвы) прошел от Молдавии до Австрии, где в апреле-мае 1945г был дважды ранен. К этому времени я оставался последним солдатом пехотного батальона, начавшим боевой путь с Днестра.

За год непрерывных наступательных боев наш полк неоднократно выводили в тыл из-за огромных людских потерь. В стрелковых ротах оставались единицы солдат и ни одного офицера.

Моя родная 113 дивизия вышла на Днестр в апреле 45 года, будучи обескровленной тяжелыми боями на Правобережной Украине, но все же остатки ее пехоты сумели переправиться через Днестр и закрепиться там на Шерпенском плацдарме.

На Правобережной Украине стрелковые подразделения дивизии пополнялись в значительной части “чернорубашечниками”. С этим словом, изобретенным немецкой пропагандой и запрещенным советской цензурой, я заочно познакомился еще по дороге на фронт, встретив на бруствере брошенного окопа листовку - пропуск для сдачи в плен.

- Рiднi братя, украiнцi! Чорнорубашечники! Росiяни гонят вас як скiт на убой пiд дулами своих автоматiв. Вам не довiряют новоi зброi, не обучають современной войне, а также не дають обмундирования - все равно смерть! Повертайте зброю протiв ненависнiх жидiв-комiсаров! Переходьте до нас. Тут ви зустрiнете своiх истиных друзiв - борцiв за самостийную Украiну, незалежну от Радяньской тиранii...”

Направление на передовую чернорубашечников, то ест не обмундированных в военную форму призванных полевыми воекоматами и “непроверенных” украинцев было вызвано разными обстоятельствами и, в первую очередь, большими потерями наших пехотных частей в кровопролитных наступательных боях десяти сталинских ударов сорок четвертого года.

На Шерпнский плацдарм я не попал, хотя и был туда направлен. Именно в этот день - 9 мая во время смены частей немцы атаковали боевые порядки дивизии. Началась паника. Пехота побежала. Мало кто из солдат перебрался с плацдарма на “материк”. В минометной роте к моему появлению осталось несколько солдат и один офицер. Наша рота, как и все пехотные части дивизии пополнялись собранными по деревням Одесской области “белобилетниками” - больными и старичками , каким-то образом избежавшими призыва полевыми военкоматами. Практически все они служили в Красной армии и по различным чаще неафишируемым причинам оказались на оккупированной немцами территории, где безбедно прожили три военных года. Большой любви к русским, к возвращению в колхозы у них я не наблюдал.

Все летние месяцы на нашем фронте шли “бои местного значения”. Красная армия готовилась к Битве за Балканы. Эта битва началась на заднестровском Тираспольском плацдарме У11 Сталинским ударом, который вечевым колоколом гремел над Балканским полуостровом и всей юго-восточной Европой долгих три месяца, оповещая мир о скором крахе немецкого вермахта. Весь август-сентябрь-октябрь советские войска, не считаясь с потерями, громили фашистов и их сателитов в Румынии, Югославии, Венгрии. Только в ноябре 1944 года 11 и 111 Украинские фронта вышли на венгерский отрезок Дуная, захватили правобережные плацдармы и завязали бои на подступах к Будапешту.

ПРОРЫВ НА БАЛКАНЫ

“Избранный для прорыва участок фронта (Тираспольский плацдарм - Б.М.) представлял большие неудобства, но зато давал крупнейшие оперативные выгоды [Малиновский. Ясско- Кишеневские Канны. М. Наука.1964.]

Об оперативных выгодах я в то время ничего не знал, поэтому буду говорить только о неудобствах.

Итак, до прорыва остались считанные дни. Вот-вот взлетят ракеты. Мало кто взойдёт на этот косогор. По крайней мере, половина твоих боевых товарищей будет похоронена здесь. Половина шансов за то, что ты останешься лежать в болоте, либо на косогоре, а другие - живые пройдут мимо, оставляя работу похоронным командам и медсанбатам. А пока...

Все ночи напролёт мы укрепляем и без того высокие брустверы, тем самым наращивая глубину окопов, строим землянки, рубим, пилим, маскируем. А утром солдаты, как убитые, валятся спать. Над всем передним краем тревожной мглой висит сознание близких грозных перемен. Кажется, весь воздух пропитан тревогой...

РАЗВЕДКА БОЕМ

- Командиры взводов, к командиру роты!

Спросонья я ничего не понимаю, но ноги сами бегут куда надо. Булганов, хмурый и напряжённый, только вернулся от командира батальона. Тревога моментально передаётся нам, заставляет быть до предела внимательным: наш полк вместе со штрафниками участвует в разведке боем!

Что это значит?

Для начала это значит, что большинство из нас не должно дожить до послезавтра. Но не об этом говорит Булганов. Он медленно рассказывает диспозицию:

-На рассвете 18 августа на участке 113 дивизии в первый ряд окопов придут штрафники. Пехота нашего 1288 полка отойдёт на вторую линию окопов. Два другие полка (1290 и 1292) уйдут во второй эшелон. Артиллерия всех полков нашей дивизии (включая и миномёты-“самовары”), останется на месте и будет “имитировать артподготовку прорыва”, то есть стрелять сорок минут, вызывая немецкий огонь на себя. После артподготовки штрафники поднимутся в атаку, а пехота 1288 полка займёт их места. Немцы, решив, что прорыв начался, откроют огонь. В это время наши наблюдатели всех родов и видов войск (которые ещё гуляют в приднестровских сёлах), будут наносить на свои планшеты обнаружившие себя огневые точки противника.

Задача пехоты - не вылезая из окопов, кричать “ура” и не пускать обратно штрафников;

задача штрафников - своей смертью помочь выявить огневые точки противника;

наша задача (в чём-то сходная с штрафниками) - как-то держаться и буквально на глазах у немцев стрелять сорок минут под прицельным огнём артиллерии “Неприступного Днестровского вала”.

Булганов уходит в пехоту на НП. Я остаюсь старшим на позиции. Связь по проводу.

Мы вернулись во взвода. Одно спасение, если оно есть, - копать. Пусть вода, пусть по колено, по пояс - только копать! Маскироваться бесполезно - всё на виду!

И мы копаем под неумолчный зуд августовских ещё более злых комаров в болотной духоте тростниковых зарослей. Вечер, ночь не приносят прохлады. Кухни где-то застряли. Посланные за ними солдаты заблудились и только к вечеру принесли сухой паёк. Мы безразлично жуём хлеб с американской свиной тушёнкой, запивая вонючей болотной водой...

Подводы, тяжело гружёные ящиками с минами, вязнут в непролазной грязи. Измученные, в кровь избитые ремнями и палками лошади, искусанные слепнями и некормленые, обессилено ложатся в болотную ижу. И не поднять, и мы на себе таскаем мины связками через плечо.

17 августа из госпиталей, медсанбатов, санрот на передовую вернулись все малярики - “Болеть будете потом!”.

К нам в роту пришло человек 10-15. Жёлтые от хины и акрихина, измождённые постоянными приступами, они были плохими помощниками, но всё же... Рота выглядела вполне солидно. Человек тридцать на довольствии (полтора литра спирта в день!)...

Первый приступ малярии у меня был сразу, как мы пришли в болото. Но я не придал этому большого значения, а точнее, не разобрался: в 19 лет здоровое тело легко переносит временный подъём температуры, озноб... Это не семьдесят, когда уже при 37о жуёт кости, ломит голову. Следующий приступ схватил меня через день, когда копали окопы - было не до малярии. По-настоящему она взялась за меня именно в ночь на 18 августа, когда после двух бессонных комариных ночей пришла третья - решающая.

Я пошёл встречать заблудившуюся в тростниках телегу с минами. Долго лазал, кричал, мне отзывались, но я каждый раз выходил на чужие позиции. Наконец понял, что заблудился и дорогу назад не найду. Голова кружилась, всё тело тряслось от озноба. Подкосились ноги. Я сел около какой-то телеги, стоявшей прямо на дороге. Началась рвота... Потом всё было в полудрёме. Ездовой солдат узнал меня, взвалил на повозку с минами, привёз на позицию, уложил на сухой тростник. Я забылся... И вот...

“Редеет мгла ненастной ночи,

И бледный день уж настаёт,

Ужасный день...”

Пока я лежал на тростнике особых происшествий не произошло. Немцы вели беспорядочный обстрел переднего края. Мы стояли метрах в трехстах за пехотой, и к нам снаряды долетали редко. Лишь одна тяжёлая мина угодила в повозку, как раз в ту, которая поздним вечером привезла меня. Ездового закопали здесь же, в одной из болотных луж.

Приступ кончился ещё до артподготовки. Я чувствовал себя вполне сносно, хотя ночные 40о ещё давали себя знать.

Все на местах... В небе три красных, три зелёных: начало!

Я у телефона. Голос Булганова:

- Цель номер один! Десять минут беглый огонь!

Расчётные данные выверены с вечера. Команда чётко передаётся по взводам. Немного вразнобой слышатся выкрики командиров отделений:

- Огонь! Огонь! Огонь!

Привычно чавкают миномёты. Может быть только чуть торопливее снуют подносчики мин и заряжающие. На роту отпущено 600 мин. Через наши головы с редкими интервалами, будто не спеша, летят снаряды полковой артиллерии: пушки- гаубицы 76-мм, звонко пулькают сорокопятки. Через 10 минут смена цели: заряжающие вставляют в стабилизаторы дополнительные заряды:

- Огонь!

...И тут завизжали первые немецкие мины и снаряды - беглый массированный налёт на нашу позицию. Солдаты трёх расчётов бросились в щели.

- Назад!

Я бегу к миномёту и одну за другой пускаю мины, уже не глядя на установку прицела. Вдали вижу Юрку. Он возится у миномёта: плиту засосало в болото, и труба никак не опускается до нужного прицела. У Николая как будто всё в порядке. Одна за другой с его миномётов летят мины. Я уже не командую. Связи с Булгановым нет. И Юрка, и Николай сами переносят огонь в сторону, в глубь обороны, обратно... Прошло двадцать минут. Осталось ещё двадцать. К миномётному обстрелу подключилась тяжёлая немецкая артиллерия. Первый снаряд ухнул слева... второй... третий... Земля заходила ходуном. Один Юркин солдат как-то странно задом влетел в наш окоп и закрутил обалделыми глазами. Он нёс мины. Снаряд попал в бруствер. Весь расчёт его убит, миномёт покалечен. Юрка был в другом окопе. Солдат контужен. Его затащили в землянку.

- Мины! Мины! Давай стреляй!

Новый налёт. Я пробегаю по окопам. В испуге уже не подвластном разуму, солдаты бросаются в щель, дальше в землянку. Вижу, как командир отделения Замурай последним закрывает своим тщедушным телом вход. На позиции один заряжающий. Я выверяю прицел:

- Давай! Давай!

В проходе ещё несколько ящиков с минами. Часть их разбросано взрывной волной и встало на боевой взвод.

- Тащи мины!

Разрыв! Меня больно ударяет о стенку хода сообщения. Весь ход засыпан. Мокрая пыль - пороховая или земляная - залепила лицо, гимнастёрку. Я на четвереньках лезу туда, где только что в стенку хода сообщения ударил тяжёлый снаряд. Задом ко мне на приступке землянки, странно согнувшись, сидит Замурай. Низ гимнастёрки в крови.

- Эй, живы? Вылезай!

Оттуда никто не отзывается. Я тяну Замурая за плечо. Он молчит. В землянке шорох.

- Кто там есть? А ну, помоги вытащить!

Испуганно между Замураем и мной вылезает солдат, он пытается что-то сказать, но только мычит...

Артподготовка кончилась, и там на передке штрафники пошли в свою последнюю атаку. Немцы перенесли огонь на наступающие цепи. А у нас...

Подошёл старший сержант - командир соседнего отделения: они живы и расстреляли все мины. Мы втроём пытаемся вытащить Замурая, чтобы узнать судьбу других, сидящих в землянке. Замурай мёртв. Я залезаю на бруствер, старший сержант подаёт мне руки Замурая. Я тащу... легко... Оказывается, осколками его перерезало пополам. До сих пор в глазах стоит та картина: руки, голова, туловище..., а ноги остались там. От них по стенке хода сообщения потянулись разноцветные потроха. А дальше в темноте землянки застывшие в ужасе глаза одесских “земляков”... Над лесом ни с того, ни с сего завизжали снаряды немецкой дальнобойной артиллерии. Кто был рядом, попадали на дно окопа. Я знаю по звуку - перелёт, но знают ли это снаряды? На всякий случай присаживаюсь на корточки и прижимаюсь к своей половине трупа... Пронесло! “Давай ноги!” Замурая мы похоронили под ивами.

В тот день наша рота потеряла более трети своего состава и ещё один миномёт. Офицеры все остались живы. Ранен только Николай - побита рука. Он сидит забинтованный. Мы не знаем, уйдёт он или нет - решать ему самому. Николай остался и ... совсем нелепо поплатился за это жизнью. Но иначе он не мог. Я думаю, так бы поступило большинство офицеров того времени.

Пришёл Булганов и долго ходил по разбитой позиции. Оставшиеся в живых молча сидели или лежали кто где. Ничего не хотелось. Я не помню никакой радости, удовлетворения, чувства выполненного долга... Нет!

У меня гимнастёрка вся заляпана неизвестно чем, на ней и на руках кровь Замурая, но нет сил помыться...

Малярия, будто чувствуя безнаказанность, перешла в сплошной безостановочный приступ. Булганов обещал достать хину и спирт...

Следующие две ночи на 19 и 20 августа весь плацдарм гудел мощными тракторами, тягачами, машинами. На плацдарме собирался кулак прорыва. Кажется, на этом куске земли не оставалось ни одного свободного места, а с того берега через переправы всё шли и шли танки, пехотные батальоны, “катюши”, “андрюши” и пр., и пр. 240 стволов на километр фронта! Это значит один ствол на 4 метра. На позиции выходила вся артиллерия фронта. Огромные для нас 122 и 152 мм пушки, новые “катюши” и ещё какие-то чудовища, встречавшиеся нам только на тыловых дорогах, выползали на край нашего болота и подымали вверх свои стальные хоботы.

За последнюю ночь рядом с нами ствол в ствол встали миномётные роты двух других полков нашей дивизии, буквально за нашей спиной тяжёлые 120 мм миномёты, даль - пушки-гаубицы.

В ночь на двадцатое был получен приказ о наступлении. Я плохо помню, как мы его восприняли, так как эти два дня для меня превратились в сплошной малярийный приступ. Я пожелтел и превратился в еле подвижную мумию.

Два дня к нам возили мины. Вместо двух разбитых миномётов из обоза принесли запасной. На место убитых и раненых пришли наши обозники. К роте временно прикомандировали полковых “шестёрок” - писарей, парикмахеров и пр. Опять собралось человек тридцать. В самых деталях мы договорились с Булгановым, что делать, если прервётся связь, куда идти, где назначается встреча, и т.д. Правда, завтра всё это окажется ни к чему, ибо искать Булганова можно будет уже только на том свете...

ПРОРЫВ

В ночь на двадцатое никто не спал. У нас уже часам к трём всё было готово, и солдаты томились у миномётов, как провожающие на перроне.

Перед артподготовкой я заглянул в землянку к Николаю. Он хрипло дышал и был в каком-то забытьи. Я хотел уйти, но он открыл глаза - красные, воспалённые. От него несло нестерпимым болезненным жаром. Торчащие из-под бинтов пальцы в призрачном ночном свете были неестественно чёрными. Теперь-то я знаю, что у него началась гангрена и нужна была срочная операция, но тогда... “Потерпи немного. Сейчас отстреляемся и тебя увезут!”

Наконец, откуда-то сзади, буднично и лениво поднялись несколько ракет. Те или не те? Те!

Когда рядом с тобой стреляет пушка, то рекомендуется затыкать уши, чтобы не порвались барабанные перепонки. А как быть, когда одновременно начинают бить тысячи и десятки тысяч стволов?!

Я не знаю. что делалось у немцев, но у нас всё болото ходило ходуном. За два с половиной часа нам следовало выпустить все привезённые на позиции 2000 мин.

После первых массированных залпов “катюш” и тяжёлой артиллерии немцы открыли бешеный ответный огонь. Но и им, и нам было ясно: “Немцам капут”! Гремело и рвалось всё вокруг. Сквозь сплошной рёв еле-еле прорывались крики команд. Куда, какие и чьи снаряды летели?!

Это было не 18 августа! Немецкие пушки и миномёты, стоявшие на передовых позициях, уже минут через 15 - 20 одна за другой “приказывали долго жить”. Косогор был весь в дыму, и из этого сплошного ада протуберанцами вверх вылетали столбы пыли и огня от разрывов снарядов тяжёлой артиллерии. Никакого прицельного огня уже нельзя было вести, и артиллерийские наблюдатели лишь смотрели на общий итог своей подготовительной работы.

Дольше действовала немецкая тяжёлая артиллерия, скрытая на дальних закрытых позициях. Её давили наши штурмовики, безраздельно господствовавшие в воздухе. Немецкие самолёты, по-моему, и не появлялись над плацдармом.

Прошёл час. Мы первый раз переносим огонь на вторую линию обороны.

Телефон в моей землянке. Прибежал солдат:

- Миномёт разбит! Лейтенанта убило!

Я почему-то решил, что Юрку. Бросился в его сторону, но оба Юркиных миномёта стреляют нормально. Сам он рядом, торопливо черпает воду пилоткой и поливает стволы миномётов. До них уже нельзя дотронуться, - вода кипит. Убит Николай. Снаряд попал в угол землянки. Там всё разворочено и бесполезно что-то откапывать... Немецкая тяжёлая артиллерия продолжает бить. Их снарядам не надо искать цели - они повсюду. Ещё час...

Наконец мы уже окончательно переносим огонь вглубь обороны, и в заложенных от стрельбы ушах неясным гулом впереди по окопам катится: “Ура-а-а-а-а-а!” Пехота пошла в атаку! Ожили невесть откуда взявшиеся огневые точки немцев. Пулемётные, автоматные очереди. Это обречённые остатки недобитых фрицев в упор расстреливают атакующих. Сейчас самый ответственный момент - добежит ли пехота до немецких окопов? Этого с замиранием сердца ждут все: танки, пушки, генералы и сам Сталин в Кремле. Она должна добежать, с любыми потерями! Пусть два, пусть один наш солдат будет в передней линии немецких окопов. Все мы ему поможем! Иначе вся артподготовка, все выпущенные миллионы снарядов - пустое дело.

Мы переносим огонь ещё дальше. Стрельба идёт на полных зарядах, то есть на три километра. При каждом выстреле миномёты вздрагивают, как ретивые кобылицы. Из-под плит, глубоко ушедших в болото, вылетают струи вонючей болотной воды и чёрная грязь. Солдаты все заляпаны ею, но уже радость торжества, радость победы, жизни светится сквозь грязные сморщенные малярией лица. Разбит ещё один миномёт с расчётом. Кто-то орёт, стонет, но всё равно - Победа! Её ничем нельзя запачкать, ни с чем спутать, она как алмаз будет сверкать в куче грязного гравия, поднятого с плотика.

Я ловлю ухом стрельбу оставшихся трех миномётов. Вдруг один (мой!) замолкает. Бегу по ходу сообщения. Там толпятся солдаты... окровавленные бинты, крики... Объясняют: в спешке заряжающий не успел убрать руку от ствола, и вылетевшая мина сорвала кожу с мясом до кости. У другого - его земляка то же самое. В добавок к этому ещё и оторвало палец. В то время я не придал значения странному совпадению, а просто встал на его место: ведь артподготовка ещё продолжалась и мины были. Потом, уже на следующий день, а может быть, и позже, ротный писарь мне “тайно шепнёт”, что эти двое земляков - самострелы. Они давно таились вместе и думали, как бы сбежать. Кто знает, как всё это было на самом деле. Ведь измазать человека так просто, а отмыться - ой, как тяжело!

В суматохе с солдатами я не обратил внимания на наступившую вокруг тишину (уши у всех были заложены). Бежит штабной майор:

- Какого вы ... по своим бьёте! Пехота уже в третьей траншее! Вперёд!!”

Телефон молчит. С трудом вытаскиваем из болотной жижи миномётные плиты, связываем оставшиеся мины... Почему-то солдат стало очень мало... Оказывается, все полковые “шестёрки” без разрешения смылись с позиции. Юрка пытался их остановить, но ему на ходу бросили: “Нас придали только на время артподготовки!”. К этим “шестёркам” я ещё вернусь, когда меня заставят писать на них наградные листы. А сейчас не до этого. Нас только-только хватает на миномётные вьюки. Юрка сам тащит ствол. Я навешиваю на себя две связки мин (32кг!), и мы трогаемся вперёд, оставив телефонистов сматывать связь.

Окопы нашей пехоты на краю болотного кустарника пусты. На брустверах, в ходах сообщения валяются шинели, каски, сапёрные лопатки и даже вещмешки штрафников. Всё это уже не нужно их хозяевам. Мы тяжело перелезаем через окопы там, где они разрушены снарядами, и боязливо идём по полю, вчера ещё бывшему ничейной землёй - ведь поле минировано и нами, и немцами! Стрельба идёт спереди и с флангов. Мы, пригибаясь к земле, бегом-шагом преодолеваем поле. За нами охотятся немецкие пулемёты. Но они далеко и не могут вести прицельного огня. Всё же двое ранены. Мы им не можем даже дать сопровождающего - некому нести миномёты и мины.

Наконец, немецкие окопы, перепаханные нашей артиллерией так, что иногда трудно определить, где был окоп. Немецких трупов почти нет. Немцы в любых обстоятельствах делали всё, чтобы унести не только раненых, но и убитых. Но они были. Потом об этом скажет пленный командир 9-ой пехотной дивизии немцев, которая стояла против нас: ...”Моя дивизия занимала выгодные для обороны позиции. Уже в начале наступления мои полки понесли огромные потери от артиллерийского и миномётного огня. Вскоре наша дивизия оказалась в окружении” [Москва № 9, 1984]. Надеюсь, что наши 2000 мин внесли в эти “огромные потери” свою лепту.

И раз уже я отвлёкся, - две коротких цитаты из генеральских мемуаров, поясняющих наши действия

“Ударом с плацдарма южнее Бендеры (это наш Тираспольский плацдарм - Б.М.) в направлении Хуши окружить и уничтожить во взаимодействии со 2-ым Украинским фронтом 6-ую немецкую армию. Главный удар предстояло нанести 37-ой и частью сил 57-ой и 46-ой армий на участке шириною 18 км. ...57-ая армия получила задачу одним своим корпусом (это наш 68 корпус - Б.М.) прорвать оборону противника севернее оз. Ботно и наступать в направлении Золотнянка”.[Р.Я.Малиновский . Ясско- Кишинёвские Канны, М., Наука, 1964].

Что мы и делали.

Мне трудно удержаться, чтобы не прокомментировать следующее предложение из той же книги Р.Я. Малиновского и показать, насколько генералы были далеки от солдат:

“Ну, что же, придётся повторить то, что было на Волге” - говорили между собой солдаты, когда узнали, что перед ними обороняется 6-ая армия”.

О том, что против нас стояла 6-ая немецкая армия, я узнал только в восьмидесятых годах, когда прочитал Малиновского, а “наши солдаты”, призванные, в основном, из районов, ранее оккупированных немцами, не знали не только этого, но и того, что под Сталинградом попала в окружение тоже 6-ая немецкая армия. Наша жизнь и наши помыслы были совсем другими!

День 20 августа был солнечный, жаркий. На тот самый немецкий косогор мы выбрались часам к десяти и остановились передохнуть около разбитой немецкой пушки, недавно стоявшей против нас на прямой наводке. Я отошёл к кусту... Под ним, плотно прижав уши, сидел настоящий большой и живой заяц! Я такого видел впервые в жизни! Помню, как забыв зачем пошёл, схватил зайца за уши и поднял вверх. Он не сопротивлялся, а только хлопал глазами: вероятно, был сильно контужен. Я радостно понёс косого к солдатам. Там меня ждал парторг - приземистый хмурый старший лейтенант, уже в годах. Солдаты, несмотря на усталость, бросились к зайцу. Парторг не пошевелился. Я подошёл к нему.

- Ты оправдал доверие. На, пиши заявление в партию. Он протянул мне листок бумаги и огрызок карандаша.

Это была моя первая награда. Он диктовал, я писал: “...Хочу идти в бой коммунистом”. Я был горд наградой, ибо этим заявлением входил в когорту людей, которых больше всего ненавидели мои лютые враги - фашисты. Фронтовые коммунисты, точнее, коммунисты пехоты, вступая в партию, получали только одну привилегию: первыми подыматься в атаку и первыми гибнуть под немецкими пулями. Я это видел сам, своими глазами.

На нашем участке немцы сопротивлялись свирепо. Оказывается, их линии окопов, расположенные по другую сторону возвышенности, остались почти нетронутыми.

Мы продвинулись на километр, потом ещё ..., ещё ... всего километров на шесть до какой-то очередной линии глубоко эшелонированной обороны, и всё ... Пехота выдохлась. Точнее, её не стало.

Перед нами ровное поле. Дальше небольшой лесок. По краю его то ли сараи, то ли амбары. Там немцы. Наши редкие пехотинцы сунулись было в поле, но тут же залегли под огнём немецких пулемётов. Мы подыскали укромное местечко для позиции.Установили миномёты. Мин уже не было. Связисты потянули провод в пехоту. Я пошёл с ними. Юрка остался на позиции. Связного послали за минами. Хотелось пить, а потом есть.

Слева, километрах в двух-трёх по дороге, идущей по гребню длинного бугра, на запад нескончаемой вереницей медленно, с остановками тянулись машины, лошади, артиллерия... Они уходили в прорыв, оставляя нас одних без танков, без артиллерийской поддержки. Тогда, я помню, подумал: “Как же это так можно?” Сейчас, почитав литературу о войне, понимаю, что основной прорыв с вводом в него танковых соединений был совершён в центре плацдарма. Там оборона была прорвана на всю глубину. Наши войска ушли на Прут, чтобы отрезать переправы, организовать внешнюю линию окружения Кишинёвской группировки. Мы же оставались на внутреннем обводе и должны были по мере возможности затягивать петлю, душить фанатиков-немцев, попавших в окружение. Нам опять доставалась не лучшая участь.

Двух солдат Юрка послал за едой. Они пришли только к вечеру, пьяненькие, с двумя вещмешками хлеба и несколькими банками тушенки. Божились, что спирту им не дали: спирт и еду в термосах забрал старшина и на подводе с минами поехал искать нас.

Налаживалась связь. Я нашёл КП батальона. Там был начальник штаба. Он принял командование после смерти комбата. Начштаба сказал, что Булганов убит вместе с комбатом. Потом мне рассказали подробности.

Булганов, потеряв связь, пошёл нас искать. В это время по нашему левому флангу в прорыв уже вводили танки. Тридцатьчетвёрки, ревя дизелями, шли через минные поля, по узким проходам, обозначенным флажками. Булганов, увидев танки, отскочил в сторону, и попал на противотанковую мину. То, что от него осталось, связной помог погрузить на оказавшуюся поблизости санитарную повозку.

Начштаба показал прямо на местности, где кто занимает оборону, куда будет наступать батальон. Завтра с утра мне надо быть готовым поддерживать наступление, вести огонь по указанным целям...

Старшины с едой и спиртом не было, и злые солдаты, не копая окопов, разбрелись по кустам. Сон...

На следующий день немцы сами ушли, и мы, преследуя их, днём в самый солнцепёк остановились километрах в полутора от большого села. Команда: “Окопаться”.

Что было дальше, мне кажется, я помню час в час с фотографической точностью, вплоть до деталей местности.

Небольшая плоская низина. На ней отдельные кусты и группы низкорослых деревьев. На ровном участке среди кустов мы сгрузили миномёты. Два из них поставили (для проформы, ведь скоро пойдём дальше), а два других свалили в кустах. Впереди на узком длинном валу, идущем вдоль канала, копошилось несколько солдат - остатки нашей пехоты. Метрах в 600-х за каналом начиналось село. Оттуда стреляли немцы. Я дал команду окопаться, а сам сначала пошёл, а потом пополз к пехоте в надежде узнать обстановку. Строевых офицеров там не было. Командование стрелковой ротой принял парторг (тот, который принимал меня в партию). У него был приказ взять деревню. Батальон не выполнил своей задачи,.. полк не выполнил своей задачи... В мемуарах Р.Я. Малиновского я прочитал про те дни: “...не выполнила своей задачи лишь 57-я армия”.

Мы с парторгом, единственные на передке офицеры, лежали на склоне вала. Говорили, что в соседней роте жив ещё один младший лейтенант, но он не появлялся. Было ясно: ни один из оставшихся в живых солдат сейчас не войдёт в канал, ибо в поле за каналом только смерть. Поднять таких людей в атаку выше человеческих возможностей. Это понимал и парторг.

- Мины есть?

- Нет.

- Так чего же ты сюда приполз? Иди, доставай мины, готовь огонь по околице. Будем наступать.

Юрка не был требовательным деловым командиром. Я - под стать ему. Уставшие солдаты, чувствуя нашу слабину, кое-как выкопали каждый себе маленькие ямки-окопчики и, угнездившись в них, спали. Миномёты беззащитно и ненужно стояли на лужайке. Двое солдат ушли искать старшину.

Через час старшина, наконец, нашёл нас. Голодные солдаты к холодной каше и тушёнке получили от провинившегося старшины табак и двойную порцию спирта. Мины должны были вот-вот подвезти. Старшина, разморённый жарою и лишним спиртом (за упокой убитых!) остался у нас. Я из крайнего окопчика выгнал недовольного солдата, взял с телеги лопату и стал копать окоп по росту - 181 см был у меня и тогда. Старшине его окопчик был мал. Он подложил под голову плиту разобранного миномёта, и минут через пь раздались густые рулады храпа...

Было уже далеко за полдень, когда высоко в небе появилась “рама” (“Фокке-Вульф - 110” - двухфюзеляжный немецкий самолёт-разведчик). Она как бы неподвижно парила в воздухе, посылая нам надрывный, иногда прерывающийся, звук мотора. Рама, так рама... Хмельные разморённые солдаты сопели в своих ямках, выставив оттуда кто руки, кто ноги... Полная беспечность, разгильдяйство и безответственность, ну как на Чернобыльской АЭС в ночь перед аварией...

Первая тяжёлая мина разорвалась чуть в стороне, заставив лишь некоторых солдат поплотнее угнездиться в своих ямках. Потом разорвалась вторая, уже ближе. На другом конце позиции из окопчика испуганно высунулся Юрка и опять спрятался. Я кончил копать. На полянке тихо и пусто. Пьяно и громко храпел старшина.

- Эй, старшина, убери голову!

Но он даже не пошевелился... Я бросил на дно окопа шинель и залёг. Делать нечего. Заставить солдат копать окопы? Да где там!

И тут в небе завыли мины. Вся поляна превратилась в укутанный пылью, дымом и пороховой гарью ад. Земля тряслась. Комья её летели во все стороны. Воздух гудел и рвался на куски. Я прижался ко дну окопа. Казалось, что каждая мина летит именно в меня... Потом также внезапно наступила тишина. Отряхнув землю, я выглянул из окопчика. Земля на полянке была чёрная. Миномёты пропали. С Юркиной стороны благим матом орал солдат. Туда уже кто-то бежал. Я выбрался из окопа и, пригнувшись, побежал тоже. Старшина храпел в том же положении, лишь чуть больше запрокинув голову. Плита была в комьях земли и чего-то белого.

- Эй, старшина, за мной!

Но он не обратил никакого внимания. Ведь надо же так нализаться!. Возле окопчика солдата валялась оторванная нога. Он громко голосил, выставив кверху культю с кусками окровавленного мяса. Я знал, что в таком случае надо остановить кровотечение, перетянув ногу в паху, но... кровь почему-то не шла, хотя кровеносные сосуды были очевидно порваны. ... Ещё мина. Я плюхаюсь прямо на солдата. Обломок кости утыкается мне в бок.., истошный крик, пыль, земля, смешанная с человеческим мясом,.. я тоже в крови... И снова тихо. Потом с двумя солдатами накладываем тряпки, кое-как бинтуем всю ногу и укладываем солдата на дно окопа. Он уже только тихо стонет.

Немцы методично бьют по нашей позиции. Иногда перенося огонь на другие цели. Мне здесь нет места, и я бегу к себе. Мина! Я бросаюсь к старшине. Падаю. Рука скользит по миномётной плите. Плита забрызгана чем-то противно- скользким... Мозги! Мозги у старшины на виске, на лбу, на волосах. Но он живой и хрипит, глубоко заглатывая язык. “Перевязывать бесполезно. Сейчас умрёт” - убеждаю я себя, вскакиваю и бегу дальше.

Потом рама улетает. Протрезвевшие солдаты вылезают на полянку. Вскоре приходят обе наши подводы, тяжело гружёные минами. Мы разгружаем их. На дно подводы стелем ветки, траву. Кладём безногого. Совещаемся, что делать со старшиной - он всё ещё жив. Кладём и его. На другую подводу пристраиваем покорёженный миномёт. Туда же садятся ещё трое раненых. В одноконной телеге запряжена моя любимица - караковая молодая кобылка, появившаяся у нас ещё на том берегу. Она не знает, что завтра я её убью, и доверчиво нежными, удивительно чувственными губами берёт с ладони специально для неё припасённый кусочек сахара. Удила мешают ей разгрызть. Сахар падает на землю. Я подымаю , быстро отстёгиваю удила и засовываю уже размокший кусок далеко в ее открытый рот... Подводы уходят в тыл.

Возвращается Юрка. Он ходил подыскивать новое место для позиции, подальше от канала. Вечереет. Мы торопимся перейти туда.

Всю ночь солдаты копали окопы для себя и оставшихся двух миномётов. Потом перетаскивали мины. Стемнело. Я сразу уснул, и только сквозь сон слышал, как матерился парторг, принимая пополнение тыловых “шестёрок”, как слева и в тылу у нас гудели моторы. Из тылов подтягивали артиллерию, выходили на боевые рубежи танки. А левее всё тем же нескончаемым потоком на запад шли тылы тех армий, которые, войдя в прорыв, эавязали бои уже где-то на той стороне Прута, в Румынии...

Ранним-ранним утром меня кто-то больно толкнул в бок:

- Вставай, смотри!

Будь я художником, то и сейчас через 50 лет мог бы по памяти нарисовать ту картину:

Чуть сзади и слева от нас плоская низина, поросшая ивняком. Она вся укутана плотным, чуть шевелящимся туманом. И в этом туманном молоке неясными неземными чудовищами скорее угадываются, чем различаются, танки. Их много. Мне кажется, что целое полчище. Пушки уже приведены в боевое положение и все неподвижно смотрят на деревню. Пощады не будет!

Пока я спал, вокруг на валу народу прибавилось. Нам придали полковой взвод автоматчиков, находившийся в резерве. Рядом встала сорокопятка. Артиллерийские наблюдатели протянули свои провода от дальних батарей. Появились ещё какие-то тыловые команды. Пехотинцы - те, которые должны будут идти в атаку, теряются среди приданных пехоте частей.

Я иду к телефону. Юрка не спит. Мы выверяем данные по целям. Открытым текстом договариваемся о командах. Комбат слышит наши разговоры ( как и мы его), но не материт нас. Ему не до этого. Деревня должна быть взята!

И вот: “Огонь!”.

Мин у нас много. Их все надо расстрелять, чтобы легче было подводам. Первые дома деревни окутались дымом. Мы бьём по переднему краю немцев. Они не отвечают. Наблюдатели сначала чуть высовываются над валом. Потом садятся, а некоторые встают в полный рост. Полчаса... Взвыли танковые моторы. Обдавая нас гарью, грязью, танки рванулись к каналу, чуть замешкались и один за другим стали выползать на тот берег, уже облепленные автоматчиками и пехотинцами. Мы все стояли и орали им вслед.

Пехотинец с танка протянул мне руку. Я вроде бы и не собирался лезть туда, но как-то сразу оказался около башни и уже сверху крикнул связному:

- Сворачивайте миномёты! В деревню!

Танки, лязгая и гремя гусеницами, дёргаясь на колдобинах, шли вперёд. При каждом толчке нас трясло и больно било о разное железо. Но деваться некуда - вперёд! Танки, развернувшись по всему полю, казалось летели на деревню без потерь. Лишь когда мы, то есть, танки, дошли до середины поля, разорвался первый немецкий снаряд. Потом второй.., третий... и четвёртый - рядом. Меня сбросило, и больно ударившись коленкой о что-то железное, я упал в воронку от снаряда. Танки с солдатами ушли вперёд. На галифе выступила кровь. Я, прихрамывая, пошёл к деревне. Около ближнего сарая лежал наш убитый автоматчик. Я поменял свой карабин на его автомат (всё равно кто-нибудь возьмёт).

Первые дома были полностью либо разрушены, либо сожжены. Некоторые ещё горели. Стёкол не было нигде.

Около каждого дома сад. На некоторых персиковых деревьях наверху завлекательно среди листвы краснели персики. Танки прошли через село и бой идёт на другом конце. В селе слышатся автоматные очереди, разрывы гранат - это наши выкуривают последних немцев. Мне торопиться некуда. Юрка подъедет не скоро. Я выломал из забора несколько палок и занялся охотой на персики. Они уже спелые, и шмякаясь о землю разбиваются в лепёшку - вкусно!

Главная улица села постепенно заполняется разными тылами. Едут подводы, артиллерийские обозы, санитарные повозки, машины. Разноголосые толпы тыловых солдат (их видимо-невидимо) растекаются в стороны по соседним улицам и домам. Стрельба затихает. Деревня наша. Мне пора выходить на дорогу искать своих... И вдруг... где-то в самом конце деревни крики, надсадный вой самолётов, резкая пушечная стрельба, разрывы снарядов...

Я прусь за дом. Низко над деревенской улицей один за другим проносятся три наших краснозвёздных ИЛа. Они бьют из крупнокалиберных пулемётов в самую гущу улицы, набитой техникой и солдатами. Это было так молниеносно, неожиданно и несправедливо! Заходит другая тройка...

- Стой! Кого бьёшь?!!

Я выскакиваю из-за дома, вскидываю автомат... И-и-и-у.., и-и-и-у... - это из-под широких разлапистых крыльев ИЛов огненными струями на дорогу летят реактивные снаряды. Пыль, огонь, проклятия накрывают колонну. Между мной и краснозвёздной “чёрной смертью” не более пятидесяти метров. Я бью в мотор, в пропеллер, мне так хочется убить эту падлу, но ... мимо. А может, пули отлетают от бронированных боков. Второго, не осознавая, что делаю, я встречаю на дороге. Очередь..! Но, вспарывая воздух, ревёт мощный мотор, и прямо надо мной ИЛ взмывает вверх, подставляя под автомат своё бронированное брюхо. Рожок пуст. Я опускаю автомат. Рядом стоит солдат и то ли со страхом, то ли с испугом, но одобрительно смотрит на меня.

Может быть, сейчас жив этот солдат и вспоминает иногда явно ненормального, тощего младшего лейтенанта, стрелявшего по советским самолётам. Может быть, икнется и лётчикам тех ИЛов, на далёких тыловых аэродромах гордившихся перед друзьями вмятинами от моих пуль.

Я перескакиваю кювет. На дороге в предсмертной агонии хрипят кони, дымятся подводы, где-то в огне ещё рвутся патронные ящики, полуторка с красным крестом уткнулась в землю. Кабина пуста. Около неё лужа крови. На дороге, прижав руку к окровавленному животу, сидит солдат. Другая рука тоже в крови. В бессильной злобе он грозит ею в сторону улетевших ИЛов.

- У... к блядям полетели шоколад жрать!

Я с ним заодно. Разница лишь в том, что его распоротый живот - верная мучительная смерть, а я ещё увижу то, о чём кричал, а значит и знал солдат: уютные землянки полевых аэродромов, внутри аккуратно застеленные постели, столовые на открытом воздухе и порхающие около них “бабочки” - ППЖ и ППШ - другая, сказочная для пехоты жизнь.

Всё ещё прихрамывая, я иду вдоль колонны, ищу своих. Нет.., нет... . Никто не знает. И уже совсем отчаявшись, натыкаюсь на них. Небольшая группка растерянных солдат копошится около одноконной подводы. Моя караковая любовь недвижно стоит, низко до самой земли опустив голову. Сзади у неё кровавое месиво. Я смотрю в её огромные чёрные сливы. На них мухи. Отгоняю мух. Мне на ладонь капают крупные слёзы. Никогда ни до, ни после, я не видел, чтобы лошадь плакала. Солдаты осторожно, сторонясь кровавой лужи, распрягают лошадь. До них, всю войну безбедно проживших в своей Одесской области, только сейчас доходит весь ужас, вся жестокость войны. Потом кобылу ведут к обочине. Она тяжело прыгает на трёх ногах. Я набиваю рожок. Наши взгляды на секунду сходятся. Мы оба знаем, что это конец. Я поднимаю автомат. Очередь... Моя любовь как-то неестественно вскидывает голову, падает передними ногами на колени и затем на бок в кювет. Ещё несколько раз в предсмертных судорогах вздрагивает тело. Всё. Я почему-то кричу на солдат. Они молчат.

Потом мы все вместе рассматриваем лошадей второй подводы. Они пугливо дрожат. На одном мерине алая кровь запеклась на боках, но выше шлейки. Ноги целы. Перегружаем всё на одну подводу.

Вдоль колонны уже бегают незнакомые офицеры:

- 1288 полк, выходи строиться на дорогу!

Незнакомые офицеры - это из различных штабных служб, которые сейчас составляют основу полка. Сам полк, его стрелковые роты остались на косогоре и в немецких окопах. Что не успели сделать немцы, завершили “краснозвёздные соколы”... “Убитые сраму не имут”, а виновные?...

Хоть мне и не нравится А.Зиновьев, но:

Скажи мне, почему фронтовики молчат,

Когда военный подвиг превозносят,

Или невнятно что-либо мычат,

Когда об этом их другие просят?

Я знаю, что война - не карнавал,

А голод, холод, тяжкие мученья

Банальна суть. Убитые молчат,

Живой пройдоха подвиг превозносит,

Случайно уцелевшие ворчат,

Их вспоминать давно никто не просит.

Не чувствуя за прошлое вины,

Плетут начальники военную науку,

И врут писатели романтику войны,

Очередную одуряющую скуку.

Вот почему...

Потом приехали кухни. Нас накормили, но спирту и табака не дали: мы вовремя не подали сведений о списочном составе роты.

Мы - пехота покорно сидим вдоль дорожной канавы , копя горечь и злобу на радостно снующих вокруг нас тыловых крыс , жирующих и пьющих в три горла за тех, кто остался там. Чем больше убитых - тем больше достаётся им.

Ротный писарь жив. Я назначаю старшиной самого пожилого солдата. Мы как-то составляем “отчётные документы”. В роте осталось два миномёта, два офицера и сколько-то солдат. Сейчас не помню, но совсем мало - человек восемь-десять. Это у нас в миномётной роте! Что же осталось от пехоты?

Я иду к командиру за боевым заданием на завтра. Но боевого задания нет. Завтра с утра мы выступаем походным маршем на юг к Белгороду-Днестровскому.

Это было уже числа 26 августа.

На севере от нас гвардейцы остались добивать окружённую под Кишинёвом шестую немецкую армию. А на западе... На западе фронт ушёл вперёд километров на 200-300. Ни с того, ни с сего мы оказались в глубоком тылу. Ясско-Кишинёвская операция - YII Сталинский удар для нас кончился.

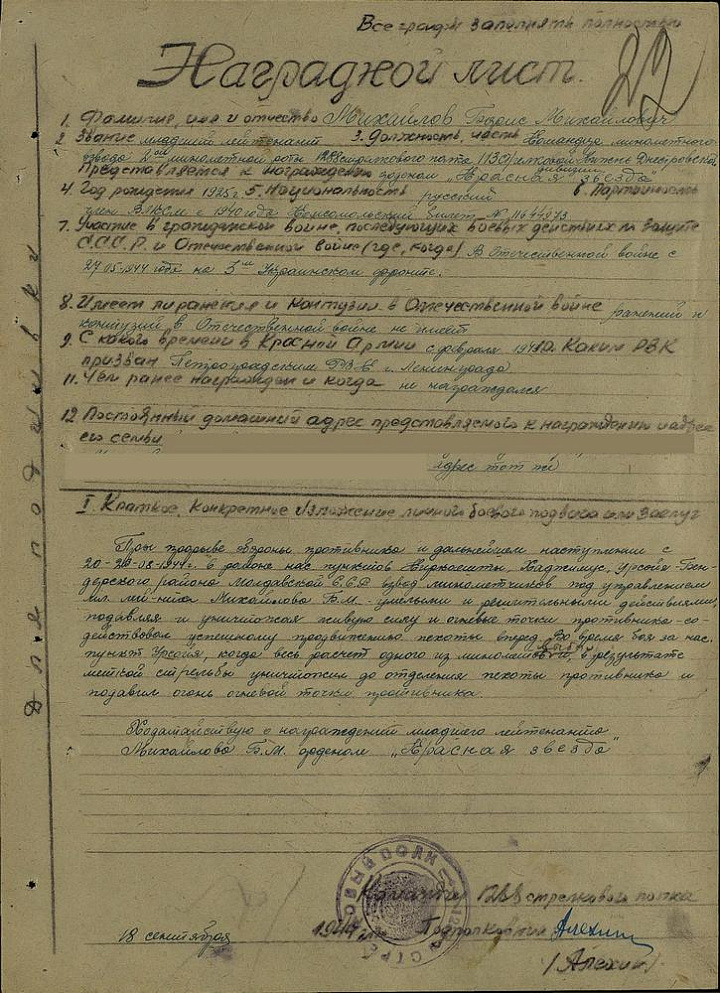

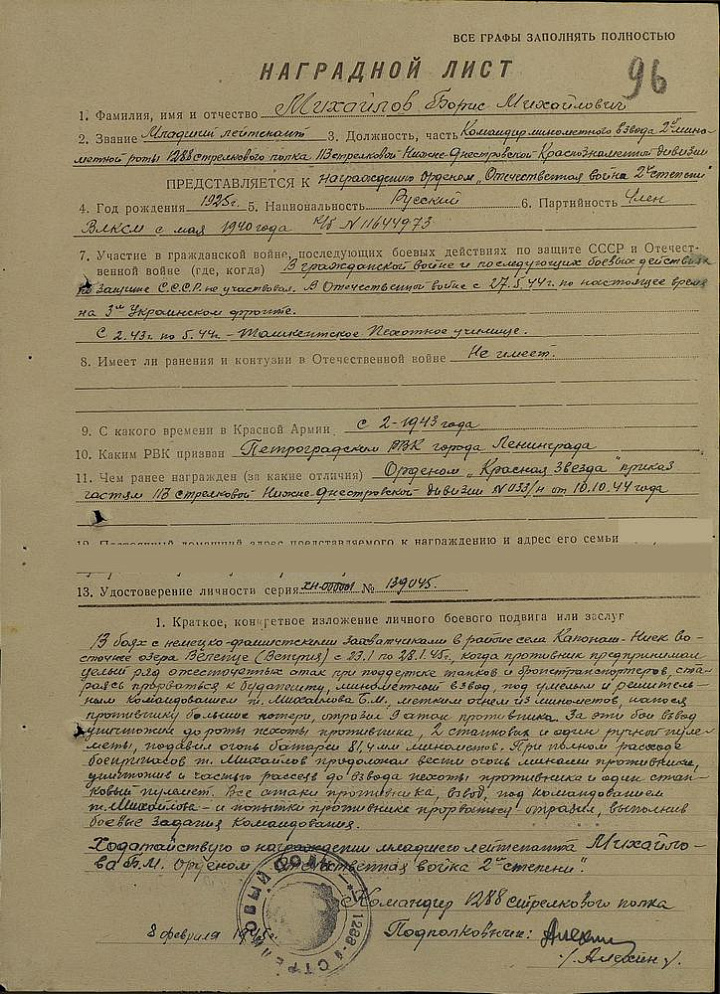

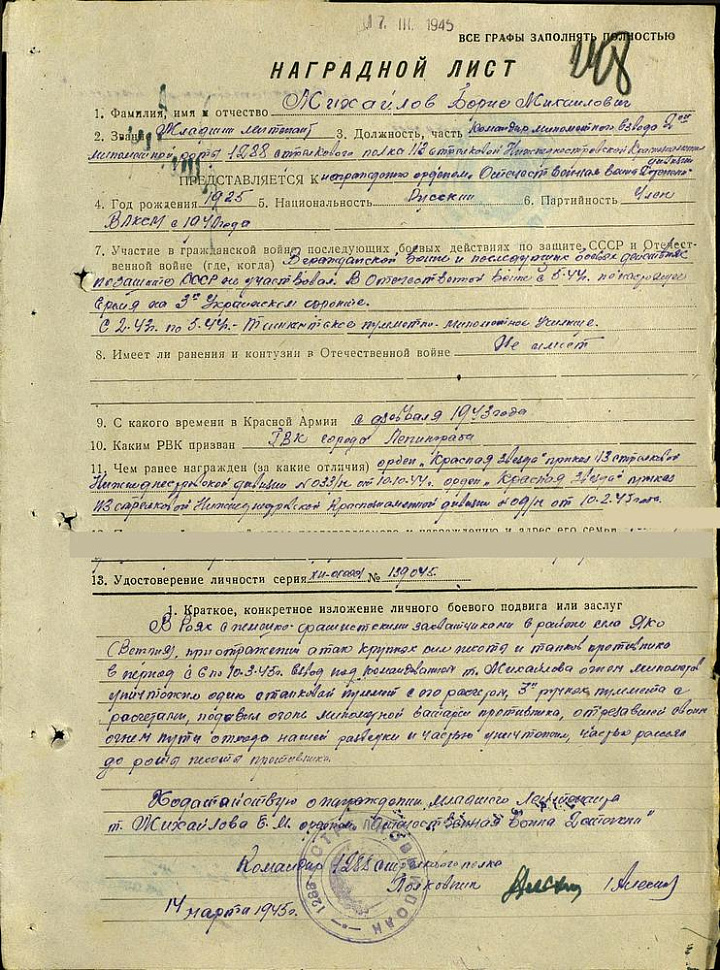

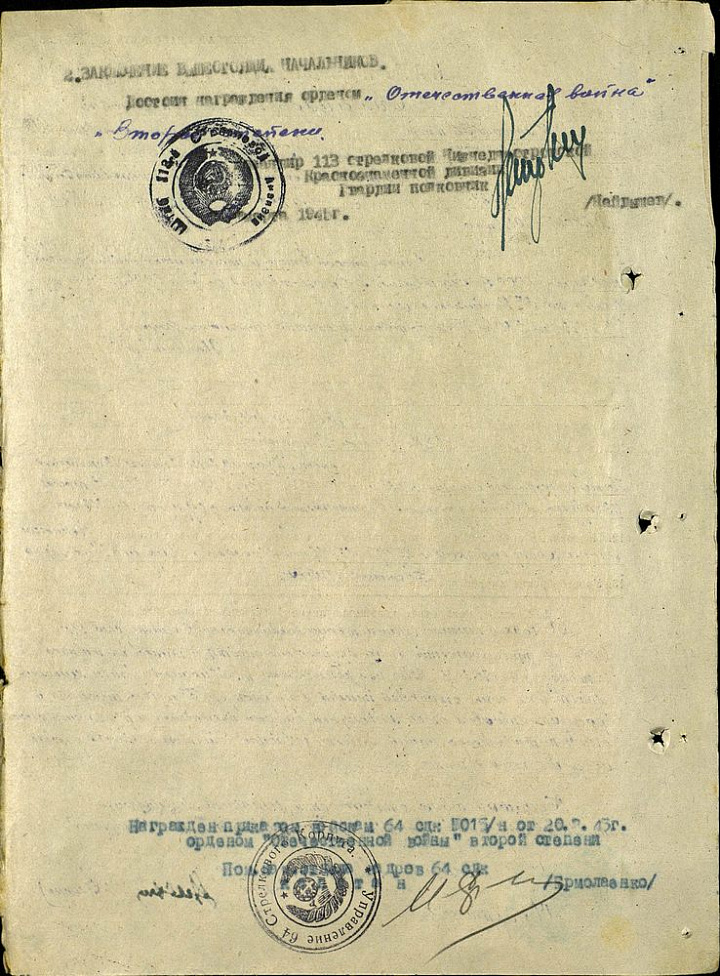

На марше начальник штаба батальона передал мне для подписи несколько наградных листов, аккуратно заполненных каллиграфическим почерком штабных писарей. Незнакомые мне по фамилиям рядовые и сержанты представлялись к орденам и медалям за геройство, проявленное при прорыве.

- Кто это? - наивно спросил я.

- Это те, кто был придан вашей роте на время прорыва. На своих можешь написать сам. Тебя мы представили к “Отечественной”, а Нурка - к “Звёздочке”.

Я позвал нового писаря и старшину. Списки нашей роты куда-то пропали. Мы составили новые. В них, естественно, попали только оставшиеся в живых. Лишь кое-кто припомнил фамилии раненых земляков. Конечно, наши наградные, несмотря на все мои старания, не были столь сочны и виртуозны, как у набивших руку штабных писарей, но всё же, не в пример пехоте, солдаты нашей миномётной роты могли рассчитывать на награды.

Все наградные листы, насколько я понимаю, проходили через сито полкового начальства, поведение которого в вопросах награждения определялось многими, часто непредсказуемыми обстоятельствами: количеством “спущенных сверху” наград, более или менее пропорциональным распределением наград по крупным подразделениям, настырностью командиров этих подразделений, литературным и фантазийным талантом тех, кто писал наградные листы, явной очевидностью совершённого подвига, и пр., и пр.

Забегая чуть вперёд, скажу, что в итоге за прорыв на Тираспольском плацдарме я был награждён орденом “Красной звезды”, а Юрка - медалью “За отвагу”. Многие солдаты остались без наград. Я уже не говорю о убитых и раненых - на тех даже не писались наградные листы.

23 августа 1944 года Сталина.Москва салютовала нашей победе. Мы все получили грамоты с благодарностью

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Во второй половине августа 1986 года вчетвером: мой добрый знакомый Владимир Маркианович Гаращук, тоже воевавший на Днестре, и наши жены встретились в Тирасполе, чтобы через сорок два года вспомнить минувшее.

В первый же день на пригородном автобусе мы проехали в центр Тираспольского плацдарма - большое село Кицканы. Там главный “Днестровский музей Слы”. Музей помещается в высокой колокольне церкви бывшего мужского монастыря, действовавшего здесь до 1964 года. Сейчас каменные монастырские дома занимает больница. В колокольне с сохранившимся большим золоченом крестом в то памятное августовское лето 1944 года помещался наблюдательный пункт (“НП”) 3-го Украинского фронта.

Залы музея производят гнетущее впечатление: стандартный, “полученный из центра” и жестко проверенный цензурой набор экспонатов: турникены с известными снимками минувшей войны, оружие. Пылятся на полках и в витринах мундиры героев войны, аккуратно уложены ордена, прострелянные пулями комсомольские и партийные билеты ... Все, как везде.

Музейные солдаты, после войны бросавшиеся в атаку за парторгами с криками “За Сталина!”, потом - “За партию!”, “За родину!”, сегодня молчат. Вероятно, Главлит с началом перестройки благоразумно решил временно закрыть им рты.

Музей выполняет план...Из зала в зал перемещаются группы школьников..., по льготным путевкам автобусы подвозят ветеранов... заученно ведут рассказы экскурсоводы...

Идет экскурсия ветеранов 5-ой ударной армии, введенной в прорыв на Кицканском плацдарме 21-23 августа: группа человек 30 пожилых дородных, не смотря на жару одетых в тяжелые старомодные костюмы, разукрашенные бижутерией дешевых значков, среди которых теряются ордена и медали военных лет ... Я смотрю на них: большинство устало маются от жары, по стариковски согнувшись, сидят на станинах музейной 76мм пушки. Да они и сами сейчас тронутые патиной экспонаты, на которые с тревожным любопытством глядят школьники. Контакта нет. “Экспонатам” хочется рассказать о себе, “излить душу”. Экскурсовод с застывшей улыбкой выслушивает рассказы сорокалетней давности: “...а он как жамахнет!... А я вот так упал на бруствер, чувствую ранен ... кричу А-а-а-а-а”. Ветерану надо разрядиться и он кричит свое “А-а-а-а” немощным стариковским дискантом. Кто-то оборачивается на крик: что случилось? Подходит экскурсовод: давайте, расписывайтесь и поехали. Автобус ждет”.

Записав свое имя и званье,

Разъезжаются гости домой.

Так глубоко довольны собой,

Что подумаешь в том их призванье

Н.Некрасов

Я не удержался: “Скажите, пожалуйста, а пехотинцы среди Вас есть?”. “Конечно, у нас есть командир стрелкового батальона. Грицук! Грицук! Где Грицук?”. Мне очередной раз не повезло в поисках пехотинцев.

“ Слава Богу, уехали!” - не стесняясь меня, бросила им вслед девчонка - служащая музея.

Экскурсовод торопился на обед. Я пошел его провожать. Завязался разговор. “ Да, я слышал о налете наших Илов на деревню, занятую 113 дивизией, но не помню ее названия. ... Да, 18 августа в разведке боем участвовали штрафники, они захватили первую траншею немцев, но никто назад не вернулся. Это стало известно после нашей артподготовки, когда в этой траншее нашли трупы штрафников. Погибли они от нашей артиллерии.

На следующий день мы уезжали из Тирасполя с желанием вернуться и недельку пожить в соседней деревне, не спеша походить по памятным местам...

Владимир Маркианович вскоре умер... Добраться до тех мест практически невозможно...

Походной колонной, растянувшейся на несколько километров, дивизия прошла Молдавию, Румынскую Добруджу и остановилась перед фашистской Болгарией. Стрелковые роты на ходу пополнялись молдаванами, с которыми мы - русские офицеры частенько разговаривали через толмачей - украинцев, оставшихся в Бессарабии после ее оккупации Румынией в 1918 г. За время марша роты обзавелись лошадьми и параконными румынскими телегами - каруцами, на которых громоздились объемные солдатские вещмешки. Еды хватало.

Вскоре появились слухи, а потом приказ - распоряжение : все каруцы сдать в обоз, минометы и боезапас вьючить на лошадей - идем через болгарские горы в Турцию. Стрелковым ротам выдвинуться к границе. Артиллерии подготовить огни по болгарским позициям. Сегодня пишут, что ни один советский снаряд не был выпущен на болгарскую территорию. Это неправда. Что значит для артиллериста подготовить огни? Это значит надо по карте измерить расстояние до цели, определить ее координаты и пр. Поскольку карты у меня не было, то все операции я провел “на-глазок” и для проверки : “Одна мина - Огонь!”. Около моей цели - болгарской пограничной заставы корова, странно взбрыкнув копытами, галопом унеслась в поле. Не знаю, как корове, но мне было смешно. Ко мне со страшным матом выскочил ординарец командира полка: “Прекратить! В Болгарии революция!”. Новый приказ: грузиться на болгарские подводы и быстрым маршем идти в Югославию на помощь Тито.

Первые бои на Югославской земле были за сербский город Неготин. За Неготином начинались Сербские горы. Нашей 57 армии был придан свежий 4-ый гвардейский мехкорпус. В штабе фронта решили: пусть пехота возьмет горы “в лоб” без огневого сопровождения, а мехкорпус “ввести в сражение после преодоления стрелковыми войсками горного массива”[Толубко, Барышев, На Южном фронте. М. Наука. 1973]. Это решение современными историками названо “новаторским и единственно правильным”.

Пехота свою задачу выполнила. Горы взяла. Минуя оставшиеся в горах ее трупы, гвардейские танки без потерь ворвались в Моравскую долину и ушли на Белград.

Новым пополнением - белорусскими партизанами с примесью нацменов мы без огневого сопровождения брали Крагуевац, через который верные Гитлеру итальянцы с косоглазыми мулами бежали из Албании. Остатки 113 дивизии после падения Белграда ушли на Задунайские плацдармы. Могилы последних белорусских партизан, всю войну проведших в лесах родной Белоруси, надо искать под Надьканижей - последним источником натуральной нефти германского вермахта.

Зимою 1944 - 45 годов в кровавую мясорубку задунайских плацдармов наш 1288 стрелковый полк трижды выводили с передовой “на переформировку”. Иначе говоря, трижды наши стрелковые роты теряли боеспособность из-за людских потерь. Три команды сниматься с передовой для оставшихся в живых пехотинцев - три возвращения с того света. Вряд ли кому-либо из солдат стрелковых рот удалось продержаться всю зиму на передовой: либо “НАРКОМЗДРАВ” (госпиталь), либо “НАРКОМЗЕМ” (могила).

Борис Михайлович Михайлов 1946 года. Отпуск в Ленинграде (Из архива Б. М. Михайлова) |

ВЕСНА ПОБЕДЫ

13 февраля 1945 года в Москве гремел победный салют - взят Будапешт!

В тартарары рассыпались надежды Гитлера сохранить за собой Венгрию - последнего сателлита, верой-правдой служившего ему всю войну.

На правобережье Дуная, истерзанном непрерывными четырехмесячными боями, таял снег и все дышало Победой. В эти радостные по-весеннему теплые дни 113 стрелковая дивизия возвращалась на юг под Капошвар. Точнее возвращались главным образом ее тыловые службы: штабы, медицинские, автотранспортные, ремонтные подразделения, пекарни, банно-прачечный батальон, агитбригада и пр., и пр., т.е. всё то, что во время боев находилось позади пехоты. Никто не хотел думать (и не думал) о братских могилах и тысячах безымянных холмиков, брошенных на произвол судьбы вдоль кровавых путей дивизии. Мало кого из нас - оставшихся в живых интересовали и тысячи раненых, уже отправленных скитаться по бесчисленным госпиталям. Все это осталось в прошлом. “Живой о живом и думает”. А думать и заботиться было о чем.

Наш 1288 сп погрузили в кургузые будто грушечные пассажирские вагоны и мадъярские машинисты под надзором полковых автоматчиков покатили нас мимо еще кое-где дымившихся пепелищ станционных построек, мимо залитых солнцем просыпающихся полей и виноградников, навстречу Судьбе.

Радость Победе

- особое ни с чем не сравнимое чувство заполняло души. Ликовали трофейные аккордеоны, баяны, русские гармони, визгливо вырывались из многоголосия песен губные гармошки. На редких остановках венгерские мужчины молчаливо сторонились наш состав, но девушки, молодые женщины приветливо и безо всякого страха окружали солдат, смеялись, подхватывали наши фронтовые песни, пели свои. Смех, молодость, выскочив из вагонов, сразу же заполняли все вокруг. Может быть мне это казалось, или кажется сейчас? Ведь как же могли веселиться матери, жены, подруги венгерских солдат - наших врагов, в большинстве своем находившихся там - в составе гибнущего немецкого вермахта? А впрочем “женская душа - потемки”.

В оправдание венгерских женщин можно заметить, что не так уж монолитно выступали мадъяры на стороне Гитлера. 22 декабря 1944 г. на востоке Венгрии в освобожденном 2-ым украинским фронтом Дебрецене было образовано временное национальное правительство, которое 28 декабря объявило войну Германии. На свет божий появились коммунисты. С тех дней запомнился случай: ко мне подбежал прилично одетый старовато-толстоватый венгр и на очень ломаном русском языке затараторил : ”Господин офицер, господин офицер я коммунист, я коммунист...” Оказалось, что солдаты взломали дверь в его богатом особняке и то ли забрали все, что можно послать в нищую Россию, то ли изнасиловали его жену или дочь...

Разложение коснулось и венгерской армии. Были сформированы воинские подразделения нового правительства. Я помню этих молчаливо-угрюмых солдат одетых во френчи зеленовато-серого цвета, узкие брючки, заправленные в высокие под самое колено добротные яловые сапоги. Мы с ними не общались. Кстати, эти солдаты так и не появились на фронте, за что Венгрия поплатилась своей Трансильванией, которая после войны была передана Румынии.

Всю ночь справа по ходу поезда устало рокотал и светился фронт. За ним немцы, зализывая раны, готовились к новым боям. Мы же, не думая о будущем, беззаботно спали ...

На следующий день без особых приключений мы прибыли туда, куда надо (кажется в Капошмаре - поселок, расположенный километрах в пяти западнее Капошвара).

Смутно помню длинный барак - нашу казарму на западной окраине Капошмере. С одной стороны к нему вплотную подходил то ли парк, то ли дикий лес. С другой - в сторону немцев - тянулось открытое всем ветрам поле. К концу февраля опять упала температура. Небо покрылось темными снеговыми тучами. Потянулись неуютно-холодные безалаберные дни не то учебы, не то ожидания нового пополнения и новых боев. В нашей роте после январских боев из девяти положенных минометов осталось четыре. Мы - командиры взводов выводили из теплой казармы на замерзшее ветреное поле поднятых с соломенных лежанок солдат (спали не раздеваясь) и ... ждали команды на обед. Часы и минуты тянулись удивительно медленно. Коченели пальцы, морозный ветер щипал нос, щеки. Как кротам, вытащенным из нор, нам хотелось нырнуть в привычные землянки, окопы, траншеи, прижаться друг к другу и, проклиная войну, в полудреме коротать время...

Но нам было по 18-20 лет! Вернувшись в теплый барак и проглотив горячую сытную баланду, мы резко меняли образ мыслей.

Все жилые дома Капошмаре были плотно заселены дивизионными и полковыми службами. Неподалеку от нас квартировал дивизионный медсанбат. У медсанбата имелась собственная стационарная баня с прожаркой. Реализация полученного ротой разрешения на “помывку” навела страшную панику на наших родных “породистых черноспинных ...”. После бани, помню офицерам выделили отдельное помещение (“общагу”), сменили подстилки, выдали офицерские доппайки с американской тушенкой и ... оказалось, что в общаге (если прислушаться) со стороны медсанбата слышны женские голоса, смех ... Пошли слухи, появились очевидцы, на следующий день уже все знали где живут медсестры, кто и как их охраняет... Это было 5 марта 1945 года. Мне уже 20 лет.

В обед чубатый здоровенный “петээровец” (командир взвода противотанковых ружей) сказал: “Вечером пойдем к сестричкам. Они приглашали”.

И вот долгожданный вечер! Мы в начищенных ни весть чем но до блеска кирзачах с подшитыми белыми подворотничками, с остатками офицерских доппайков и бутылкой самогона-первача появились под ярко освещенными заморской лампой ”люкс” окнами сестричкиного дома. За закрытыми окнами надрываясь хрипел патефон, а на покрытом простыней столе громоздились бутылки с этикетками и горы еды. Около заветных сестричек толпились штабные и медицинские офицеры. Среди них, как хозяин, выделялся высокий горбоносый капитан-медик.

Этого капитана я увижу и сразу узнаю летом 1987 г. в музее села Бутор на левом берегу Днестра. Он будет также заученно улыбаться с любительской фотографии в окружении сонма молодых веселых сестричек.

... Нас не ждали ...

Не помню как вел себя я, но до сих пор в ушах застряли обрывки длинного и грязного мата петээровца. Он было рванулся бросить в окно бутылку первача, но его удержали и мы вернулись в пустую общагу.

Я быстро отвалился и не участвовал в той грустной попойке. Всю ночь пьяные песни, крики неслись наружу сквозь распахнутые настежь окна из душного табачно-самогонного угара. Мои фронтовые друзья - пехотные ваньки-взводные бесшабашно торопились жечь свои здоровые и также молодые жизни. На это им были отпущены считанные месяцы (а кому и дни).

Тревога! В ружьё!!

С похмелья трещит голова. Муторно. Мои собратья только-только угомонились, их спящие тела разбросаны по полу там, где свалил перепившийся сон.

Подъем !!

БОЙ 6 - 7 МАРТА

За окнами серый рассвет, женские визгливые крики, снуют посыльные. Слышно, как выбираясь на шоссе, урчат груженные машины и тут же, набирая скорость, уходят в тыл в сторону Капошвара.

Появился политрук: “ ... вашу мать! Перепились, как скоты! Где солдаты ?!”

Немцы прорвались на Яко. Их танки вот-вот будут в Капошмере. 1290 полк нашей дивизии, державший оборону за Яко, бежит. Фронт открыт!

Мат политрука, его пистолет чуть сбрасывает хмель и приводят нас в чувство. Медсанбат и штабы уже эвакуировались. Последние машины с ранеными осторожно перебираются через колдобины. Приказ: “Занять круговую оборону!”. Мимо казармы солдаты чубатого петеэровца проносят свои неуклюжие ружья. Четверка батальонных кляч протащили сорокапятку. Пехота деловито окапывается по окраине поселка ... Нам идти некуда. Наше место тут, за первыми домами. Я иду искать чердак для НП (повыше и пооткрытее). Натыкаюсь на вчерашний дом с медсестричками. Дверь распахнута настежь. Захожу. На столе разбросаны остатки еды почему-то вперемежку с разбитыми бутылками. После сестричек уже кто-то здесь побывал. Красное вино будто кровь разлито по белым простыням. На столе разбитый венский стул ... Связисты уже тянут провод к дому. “Давай, наверх!”.

Проходит час, два. Над Яко огромные клубы дыма. Там далеко и поэтому тревожно грохочет бой. Пришло донесение: 1290 полк еще держится, но уже большая часть села у немцев. Мы во втором эшелоне. За нами занимает оборону третий (1292) полк нашей дивизии.

К полудню приказ: “Выступать!”.

До Яко около десяти километров. Сначала полк идет походным маршем. Потом стрелковые роты расходятся в цепь. Мы, отстав километра на полтора, продолжаем держаться своих подвод, чтобы не тащить на себе минометы и боевой запас мин. Яко стоит на пригорке и его видно издали. Глухой грохот разрывов снарядов, мин, сухая дробь пулеметов, автоматов, ружейная стрельба. Мы подходим к посадке. За ней долина небольшой речки и подъем к селу. Дальше идти нельзя. В посадке пункт сбора раненых. Их много. “Ходячие” после перевязки идут своим ходом навстречу нам. Солдаты с тревогой спрашивают: “Ну что там?” - “Прет!”. В Яко немецкие тигры. Наши засели в домах. Их окружили немецкие автоматчики.

Грешнов дал команду окопаться здесь, за поселком. Но только солдаты взялись за лопаты, как сзади из тыла появились полковые офицеры. - А ну, вперед! В Яко! Там окопаетесь! Село наше!. Минометные вьюки тяжелые. Тащить их в Яко, в огонь, где идет бой и неизвестно где наши, а где немцы ... ? Деваться некуда. Вброд перейдя речку, мы кучно, прячась за кустами, потянулись к горящему селу. Ближе к домам стрельба усиливается. За визгом пуль, за разрывами снарядов, мин ничего не слышно. Солдаты задерживаются в воронках, прячутся за кустами, выбирая удобный момент для перебежки. Пока нам везет. Но вот разрыв! Мы падаем. Истошный крик. За ним громкий мат Грешнова. Во втором взводе убитый и раненые. Грешнов командует мне уходить вперед, а сам остается с остальными. Мы проходим еще метров триста. Навстречу, пугливо озираясь, пробегает солдат. Кто такой?! Наверное, бежит 1290 полк? “Та нi! Це ж з нашого батальону, вiн мiй земляк!” - кричит мне подносчик третьего миномета. Куда ж мы лезем? Из кустов выскакивают еще трое солдат. Я выдергиваю из кобуры “вальтер”: “Стой! Стой, стрелять буду!”. У солдат бессмысленно открыты рты, глаза. Я стреляю над их головами раз ... другой ... Они бегут на меня. Стреляю еще: “Стой! С какой части!?”. Солдаты без оружия бегут мимо. Лишь последний волочит за собой карабин. Это паника. Паника - особое состояние человеческого организма. Как я понимаю сегодня, в это время головной мозг не работает. Человек подчиняется каким-то другим, не подающимся разуму законам природы. В панике он часто совершает безрассудные поступки: спасаясь от пожара, выбрасывается из окна небоскреба, не умея плавать, прыгает с моста в реку и пр..

Может быть это последние солдаты нашей пехоты и сейчас в кустах появятся немецкие автоматчики? В ответ на немой вопрос над головами бьет пулемет. Мы, не сговариваясь, поворачиваем назад.

“Стой, ...тригосподадушу….! Куда бежите?! Назад!! То есть вперед!!” - на тропинку выскакивает замполит соседнего батальона. К вечеру его убьют, но пока что пистолет в руке замполита куда серьезнее, чем в моей. “Трибунала захотел ... мать твою ... Ставь минометы!”. Я, естественно, не хочу ни трибунала, ни немецких автоматчиков, ни самого замполита: “Мины кончились!” - “Я тебе покажу распрона так ... мины кончились! А это видел?!” Он тычет мне в лицо вороненым стволом “ТТ”. “Каждому миномету десять мин беглый огонь и тогда назад!”.Да, все было так. Он один сумел тогда остановить нас, находившихся на грани панического бегства, прийти в себя и открыть огонь. Буквально под пистолетом замполита и огнем немцев я на глазок прикинул данные, полулежа установили прицел, угломер ... “Огонь! Огонь!”. Лихорадочно зачавкали минометы, с каждым выстрелом загоняя опорные плиты в болотистую почву кустарника. Все! Быстро на вьюки и бегом назад!

Я уходил последним. У третьего миномета засосало плиту. Мы остаемся вдвоем с подносчиком и пытаемся силой затащить ее из проклятого болота. Автоматная очередь. Оба падаем, уткнувшись головами в землю. Подносчик подымает окровавленную голову. Еще очередь. Голова безжизненно падает на землю. Немец подкрался со стороны подносчика и явно видит нас. Я пытаюсь, не двигаясь, залезть под убитого. От этого его тело шевелится. Длинная очередь. Ни жив, ни мертв я слышу или чувствую, как пули впиваются в труп. Сейчас, вот сейчас, немец подойдет и убьет меня в упор! Секунда ... минута ... Тело холодеет, душа давно в пятках и готова при первом выстреле выскочить наружу ...

Немец не пришел. Потом я вероятно бежал. Конечно бежал. Не мог же я спокойно, как ни в чем не бывало, возвращаться к своим. Я бежал. И довольно быстро хотя бы потому, что очутился среди своих, когда они только что подошли к траншее, выкопанной вдоль опушки посадки. Траншею выкопала и заняла оборону свежая пехота 1292 полка нашей дивизии. Здесь же сидели автоматчики, которые задерживали всех бежавших со стороны Яко солдат двух других - 1290 и 1288 полков. Появился Грешнов и нас пропустили в тыл.

Шли мы, вероятно, быстро, поскольку не заметили, как оказались на тыловой стороне посадки около удобно выкопанных кем-то добротных землянок. Здесь бы и остановится! Но дальше в тыл сам Бог прокопал и обсадил кустарником канаву. Горбясь под тяжестью вьюков и хоронясь от уже редких пулеметных очередей, мы бегом-шагом устремились в тыл к приметно темнеющим сараям. Но - не тут-то было! Бог что-то не учел и уже метров через триста нас встретил полковой заслон автоматчиков (заградотряд) и прогнал назад. Мы вернулись к землянкам. Впереди автоматчики немецкие, сзади наши. Наши страшнее. Хочешь жить - стреляй!

Бой набирал второе дыхание. До передовой траншеи было не более сотни метров и немецкие пули посвистывали над позицией. Я с телефонистом потянул провод через посадку в пехоту. Вся посадка дрожала от разрывов. Мины рвались в ветвях, снаряды снизу выбрасывали комья земли. Деревья умирали стоя, обезображенные огнем и железом. Трассирующие пули немецких автоматов резали воздух со всех сторон. Помню ощущение: будто тебя засунули в цирковой ящик, через который фокусник пропускает сабли.

Где ползком, где на корячках мы, наконец, добрались до опушки и свалились в передовую траншею около зарытого в землю и замаскированного “гроба на колесах”. Траншея была пуста. “Гроб” не стрелял. Командир самоходки со стрелком ушли налево ловить пехотинцев. Я пополз по траншее в другую сторону. Вскоре там встретил командира стрелковой роты. Заглушая стрельбу, он крикливым матом пытался собрать своих солдат. Подошли трое.

- Где немцы?!

Поле до самого Яко рвалось и корежилось. Казалось оно все напичкано немецкими автоматчиками. Справа на откосе железнодорожного полотна высоко к небу задрав ствол пушки черным костром горела наша тридцатьчетверка. Еще две уже потухшие или просто подбитые темнели ближе к нам. Говорят, четыре подбиты за насыпью. Три немецких подбитых танка еле видны около первых домов села. Яко полыхает огнем и дымом. По нему бьет наша тяжелая артиллерия из-под Капошмере. Кустарник, откуда мы недавно выбрались, у немцев. Солдаты, перебивая друг друга и путая русские, украинские, молдавские слова, азартно показывают мне откуда бьют немецкие пулеметы, где сидят автоматчики, куда они притащили пушку ...

Связь есть! Мины есть! ... Огонь!

Родные трехкилограммовые (3 кг 300 г) мины на одном основном заряде, не торопясь, почти видимо (скорость 20 м/сек) перелетают посадку и рвутся там, где надо, образуя хоть и дырявую, но какую-то защиту совсем поредевшей пехоте. Видя удачные разрывы мин, солдаты, рискуя жизнью, подползают ко мне, просят, требуют огня ... огня! Стреляют самоходки, сорокопятки, из тылов бьет артиллерия, стреляет все, что может стрелять. К вечеру в нашей траншее появилось сборное пополнение тыловиков. Немцы же, вероятно, понеся большие потери, умерили свой наступательный пыл. Бой затухал. Вечерело. Стрельба распалась на отдельные очаги, которые вдруг внезапно и злобно взрывались разрывами гранат и длинными пулеметными очередями, будто собачий лай во время псиных свадеб.

Уже в полутьме немецкие автоматчики накопились в рощице перед самой траншеей и открыли оттуда шквальный огонь трассирующими пулями, надеясь на ночь глядя психологической атакой ворваться в заветную посадку. Мы с командиром стрелковой роты рискнули: по его команде солдаты ушли из траншеи и мне удалось накрыть огнем минометной роты всю рощу вместе с траншеей. Немцы исчезли.

В книге “Путь к Балатону” об этом дне будет лаконично сказано: “ Бои 7.03 носили исключительно ожесточенный характер. 113 сд отразила боле15 атак. На траншеи, обороняемые подразделениями капитана Жук ( командир нашего 2-го батальона 1288 сп - Б.М.) и ст. лейтенанта Новохатского ( командира стрелковой роты - Б.М.) наступало до полка пехоты под прикрытием десяти танков и самоходных орудий. Шесть из них пытались проскочить к железной дороге и выйти во фланг”.

Прошу читателя обратить внимание на танки. О них дальше пойдет целый рассказ. А пока что ночь. Принесли ужин, спирт за живых и усопших... Ешь, пей “от пуза!”.

Будто вчера мы удобно разлеглись в глубокой бомбовой воронке чуть в глубине посадки. Весь день в воронке орудовал наш старичок , ему уже , вероятно, было за тридцать, - командир .батальонного санвзвода вместе с неизменной Асей и санитарами. Только что здесь сидел комсорг батальона - мой тезка - тихий и безобидный еще совсем мальчик. Он плакал молча и безропотно, прижимая к лицу полуоторванную челюсть, всю в крови и торчащими из мяса белыми зубами. Санвзвод ушел в тыл, оставив после себя окровавленные бинты, вату и острый запах свежей медицины.

Усталость валит с ног. Тишина ... Все молчат.

Вдруг что-то грузное свалилось сверху - командир батареи наших батальонных сорокопяток!

- Это кто же тебя так разукрасил?

Наискосок через всю физиономию никогда не унывающего коренастого весельчака ст.лейтенанта - комбата- 45 шел багрово-синий кровоточащий шрам.

- Гуртовенко! Мать его... Налей! ...

Из рассказа комбата - 45.

“Я докладываю Гуртовенко: Товарищ полковник, мои орлы шесть танков подбили. А он не дал мне договорить, хвать дрын, хрясь по морде. “Я тебе...распрона… покажу танки! Вон отсюда!” Потом схватил пистолет и заорал: “Чтоб все пушки были здесь! Не приведешь, расстреляю!” И я убег”.

Комбату дали еще спирта. Он немного похорохорился и вскоре исчез. Больше я его никогда не видел. Может быть и жив?

И вот только теперь, когда все спят, я не торопясь, более внятно расскажу о том бое 6-7 марта, который совершенно неожиданно имел массу различных последствий, не только для Гуртовенки - драчливом командующим артиллерией дивизии, о палке которого ходили легенды, не только для комбата-45, но и для меня.

С утра 6 марта батальонная батарея из четырех сорокопяток вместе с пехотой благополучно добралась до северной окраины Яко. Бой шел еще за селом. Наши медленно отступали.

В середине дня немецкие танки ворвались в Яко, через которое проходила разграничительная линия советских и болгарских войск.

Смертники-сорокопятки бились, сколько могли. Две пушки были разбиты прямыми попаданиями танковых снарядов. Две другие, расстреляв боезапас, сумели подцепиться на крюк и броситься наутек. Две четверки лошадей с отчаянным гиком понеслись через поле мимо вышедших из укрытия немецких танков, мимо автоматчиков, к своим! К удивлению видевших эту сцену, обе пушки добрались до речки. Одна вместе с комбатом, с ходу перескочила брод и благополучно влетела в наши траншеи. Другая же замешкалась и немецкий танковый снаряд угодил в лошадей. Солдаты попытались было отцепить пушку... а впрочем, остались ли живые солдаты? Короче, новенькая длинноствольная сорокопятка была брошена на радость подоспевшим немецким автоматчикам.

На ликвидацию прорыва Гуртовенко направил приданный ему танковый дивизион. Вскоре командир дивизиона по рации сообщил о первых успехах: подбиты четыре немецких танка, дивизион заходит в тыл немцам. Гуртовенко тут же распорядился наградить танкистов. Затем прибежал запыхавшийся “петеэровец” (командир взвода ПТР - противотанковых ружей) : “Товарищ полковник, мы подбили четыре немецких танка!”. За ним появился командир самоходок с сообщением о подбитых им танках. За самоходчиками потянулись артиллеристы... Счет подбитых танков перевалил за десяток!

Но, одновременно с победными реляциями, на НП командующего артиллерией просочились и другие сведения.

Из танковой контратаки мало кто вернулся назад. Восемь тридцатьчетверок подбиты немцами. Наша пехота бежит. В речке брошена новенькая сорокопятка. Расчет сбежал...

И надо же было как раз в этот момент перед его глазами появиться комбату-45 - очередному “сыну лейтенанта Шмидта -уничтожителю немецких танков!”.

Что же было дальше?

Свой приказ о награждении танкистов Гуртовенко отменил. Он был зол на всю свою подопечную артиллерию: “Никого не награждать!”.

Но четыре подбитых фашистских танка как бельмо на глазу чернеют на нейтральной полосе. И еще кто-то видел, как немцы уволокли к себе огромный подбитый “фердинанд”... Не награждать же нас минометчиков? Хотя ... я лично не исключаю что одна из наших мин (помните, пущенных под дулом замполитова пистолета) угодила в мотор фердинанда: “Чем черт не шутит, когда Бог спит”. В таком случае справедливости ради надо было наградить нас и посмертно замполита.

ПОЛИТОТДЕЛЬСКАЯ ИДЕЯ

В этой сложной ситуации, дерзкая и смелая идея пришла в одну политотдельскую голову, пожелавшую остаться инкогнито: “А почему бы нашей дивизии не заиметь собственного Александра Матросова?”

Найти претендента на столь почетное место было не трудно, ибо от пехоты полка остались “рожки да ножки”. Из “достоверно убитых” были отобраны: коммунист - командир отделения сержант Афанасий Смышляев, и комсомолец - рядовой Федор Щелкунов. Дивизионные борзописцы сочинили легенду, по мотивам которой художники создали душещипательный рисунок, повествующий о том, как коммунист и комсомолец, обвязав себя гранатами, с патриотическими возгласами бросаются под танк. Этот рисунок позже был переведен в красочную картину, которая уже после войны долго висела в нашем дивизионном клубе в Рымникул-Сэрате в Румынии.

Через несколько дней листовка (боевой листок) появилась в наших окопах. Казалось бы все “шито-крыто”, но первые комментарии к листовке прозвучали уже на следующий день из немецких рупоров: и Смышляев, и Щелкунов оказались живы-здоровы! Политработники дивизии не сдавались и объявили все “вражеской пропагандой”. Солдаты в присутствии офицеров молчали.

Рассказ солдата 2-го батальона 1288 сп, услышанный мною в апреле 45-го года, после возвращения из Бачальмаша.

“С утра шестого марта нас послали на Яко. Мы подошли к первым домам - никого. Стреляли на другом конце села. Кто-то сказал, что там “братушки” воюют с фрицами. Нам приказали держать оборону. Мы заняли крайние дома. Подошли пулеметчики и сорокопятки и тоже окопались. Потом из села по нам стали стрелять то-ли болгары, то ли фрицы. Мы тоже стали стрелять. Потом стали бить минометы. Подошли немецкие танки. Сорокопятки стали стрелять по ним. А те их шпок! Шпок! И нет пушченок. Мы попрятались в дома. А из-за танков немецкие автоматчики кричат: “Русь, сдавайся!” А нам что делать? Стали по очереди выходить. Два расчета сорокопяток за домами успели запрячь пушки в лошадей и тиканули по закоулкам. А нас немцы построили в колонну и повели накрай села окопы копать. Щелканов и Смышляев были с нами. Русские сильно били из минометов. Многих поубивало. Может и Смышляева тогда убило. Потом я его уже не видал. Потом немцы нас повели в тыл километров за пятнадцать тоже окопы копать. Со жратвой было хоршо и курево давали, но работать заставляли ого-го. Чуть что фриц кричит: “Шнель, шнель!” и палкой замахивается. На том месте русские нас и захватили. Свои же солдаты пришли. Это было уже недели через две.

Теперь посмотрим как тот же эпизод войны описан в генеральских мемуарах М.Н. Шарохина, отредактированных фронтовым борзописцем В.С. Петрухиным

(Путь к Балатону. Изд. Мин. обороны СССР, М.1966).

Итак, начнем с того момента, когда солдаты нашего батальона 6-го марта 1945г. заняли оборону в крайних домах Яко, и немцы атаковали их, а я с пистолетом в руках встречал первых бегущих с передовой солдат.

“... теперь не больше ста пятидесяти метров отделяли гитлеровцев от пулеметчика. “Вот она гвардейская дистанция” - сказал командир и нажал гашетку. Пули Николая Анисимова точно попадали в цель. За несколько минут более двадцати фашистов навсегда успокоились на подходах к пулемету. За первой вражеской цепью поднялась вторая и снова ее резанул пулемет. Еще тридцать фашистских молодчиков намертво свалились на землю. Три атаки отбил доблестный пулеметчик, истребил в этом бою семьдесят гитлеровцев.”

Мне кажется, что даже у неискушенного читателя подобная генеральская белиберда может вызвать только усмешку, а у бывших пехотинцев плюс к этому и возмущение кощунственной ложью к их фронтовым друзьям. Но ведь подобное печатается у нас в стране в миллионах экземплярах!

Читаем дальше:

“Бессмертный подвиг в тот день совершил командир отделения 3-ей роты 1288 сп 113 сд. Афанасий Смышляев - коммунист и красногвардеец Федор Щелкунов - комсомолец. “Будем драться до последнего человека, а последний человек до последнего патрона. Мы победим. Мы должны победить!”. Прижав к груди гранату, Смышляев бросился под гусеницы танка ... Но танк продолжал двигаться. Тогда навстречу ему ринулся комсомолец Федор Щелкунов. Через минуту его поглотили клубы пыли и дыма. Снова разрыв - танк остановился. Ценою жизни коммунист А. Смышляев и комсомолец Ф. Щелкунов преградили путь фашистким танкам”.(М.Н. Шарохин, В.С, Петрухин. Путь к Балатону. Изд. Мин. обороны СССР, М., 1966. Тоже повторено в В.С. Петрухин. На берегах Дуная. Изд. ДОСААФ, М., 1974).

Журналисту В.С. Петрухину в 70-х годах удалось встретиться в одном из сел Одесской области с благополучно бодрствующими комбайнером Федором Щелкуновым. В своем последнем произведении Петрухин приводит рассказ Федора Щелкунова:

“Щелкунов рассказал, что он бросил гранату, но рядом разорвался снаряд ... “Меня контузило и засыпало землей”. Щелкунов потерял сознание. Пришел в себя ... в плену. Откуда он бежал.”

Ради истины, мог бы сегодня в пору “гласности” пенсионер Щелкунов не уносить в могилу, а рассказать правду. Ведь сейчас сдача в плен не считается изменой Родине. За это в Сибирь на каторгу не сошлют.

Ну, да Бог с ними со Щелкуновым и Петрухиным. Ибо на этом история со злополучными немецкими танками не закончилась. По крайней мере для меня она еще вся впереди и будет иметь конец такой, которого, я уверен, никто из читателей не может предугадать.

Сначала несколько слов об оставшейся сиротой сорокопятке. Гуртовенко приказал поставить ее впереди пехоты на прямую наводку. Сорокопятка выстояла и еще долго была с нами, пока ею не стал командовать я. И не просто командовать, а стрелять по танку. Я прямой участник и свидетель ее славной гибели 8 мая 1945 года, накануне дня Победы. Но об этом потом.

ТАНКОВАЯ ИСТОРИЯ

В марте же события под Яко развивались следующим образом:

В один злополучный мартовский день 1945 года я щеголял по траншее переднего края в белой барашковой кубанке с синим верхом и красным крестом - моей заветной мечте, исполненной ротным портным.

Наверное, как раз здесь уместно отметить, что мой вещевой мешок после Будапештской операции не был столь пуст, как большинство пехотинских. Ведь он ехал не на мне, а на минометной подводе среди снарядных ящиков. Кроме кое-чего прочего в нем давно уже без движения лежали белые барашковые шкурки, синий атлас от поповской ризы и красная лента. Кое-что прочее я готовил для посылки домой.

Новый замполит, вероятно чувствуя во мне соперника, в разговоре среди солдат бросил в мою сторону: “А что, лейтенант, сходим пошуруем в немецких танках?”. Многие танки, как немецкие, так и наши в конце войны представляли собой склады награбленного барахла и были лакомой добычей фронтовых мародеров. Откровенно говоря, мне совсем не хотелось лезть под немецкие окопы, но ... солдаты смотрели на меня, на мою лихо заломленную барашковую кубанку и деваться было некуда.

Как только стемнело, мы вдвоем вылезли на бруствер боевого охранения и, чуть пригибаясь, пошли к речке. Кусты в пойме - ничейная земля. Наши разведчики не раз натыкались там на немецкие патрули. Моросил дождь. От этого ночь была еще чернее. Благополучно миновав речку, мы уже ползком либо на четвереньках стали подыматься по пологому косогору к деревне - к танкам, боясь наскочить на мины. Но и здесь все обошлось. Танк черной громадой вырос внезапно. Екнуло сердце. “Давай лезь. Я буду на стреме!” - шепотом то ли приказал, то ли дал указание замполит. Я приподнялся и сразу же из немецкого окопа взлетела ракета. Мы прижались к земле. Ракета шлепнулась рядом и долго шипела, обдавая нас искрами. Прошло минут пять, а может быть десять. Лезть в танк не хотелось. Я с надеждой смотрел на немецкие окопы, но они молчали.

Верхний люк танка был открыт. Я залез сзади на моторную часть. Снял с предохранителя пистолет и головой вниз свалился в танк ... Дальше все произошло мгновенно и я бы сказал профессионально: сильный удар по затылку, кто то клещами схватил и завернул за спину мою правую руку, от этого я скулой врезался в острый выступ железа. Сильная боль, как электрический разряд пронзила все тело ...