П.О. – Я родился в Киеве 30 ноября 1925 года. Мы жили на улице Введенской, которая тогда носила имя Ратманского – секретаря Киевского горкома комсомола, погибшего в 1919 году в селе Триполье от рук «зеленых». Нашего дома уже нет на том месте, он у нас был двухэтажный, старый. Наша семья жила на втором этаже в комнате на шестнадцать квадратных метров, без кухни, а «удобства» были во дворе. В семье нас было пятеро: отец, мать, две сестры и я. Я был самый младший, одна сестра 1921 года рождения, вторая, Рива – 1923 года. Отца звали Овсей Пинхусович, он был 1894 года рождения, участвовал в гражданской войне на стороне красных. Маму звали Малка Моисеевна, девичья фамилия Цимберг, она была 1899 года. Мы все время жили на Подоле, в 1931 году пережили сильное наводнение – первый этаж нашего дома залило водой, а по Подолу люди плавали на лодках. Вода доходила аж до Верхнего Вала. Меня тогда отправили в еврейский детский сад, который находился между улицами Хоревой и Спасской, возле нынешней пожарной станции.

В восемь лет я пошел в школу, меня определили в первый класс еврейской школы, она находилась на улице Константиновской, возле кинотеатра «Жовтень». Там я проучился всего один год, потом меня перевели в украинскую школу на Ярославской, даже не знаю почему. Кстати, дом, в котором она находилась, до революции принадлежал еврейской общине Киева, а в начале войны в нем организовали сборный пункт районного военкомата.

Жили мы бедно, отец работал на разных работах – одно время охранником, а потом работником «Вторсырья». Мать работала швеей на фабрике. Развлекались мы в духе того времени – ходили в бывшую синагогу на улице Щекавицкой, которую до войны занимал клуб завода имени Томского. В клубе показывали немые фильмы, а для детей была детская комната с играми. Несколько раз я был в пионерских лагерях в Пуще-Водице, в Ворзеле – играл в волейбол и футбол за команду лагеря. Почти все дети в нашем дворе ходили босиком с весны и до начала холодов. Часто носили только штанишки на шлейке, и в этих штанишках без рубашки можно было все лето проходить. Ходили на рыбалку в урочище Наталка, сейчас на этом месте расположен жилой массив Оболонь. После весеннего половодья там в углублениях на берегу оставалась рыба, которую мы ловили. А зимой у пацанов была забава цепляться крючком за сани и ехать за ними на самодельных коньках.

В 1932-33 годах мы пережили голодомор. Хотя киевляне и не умирали от голода, но все равно было тяжело. В основном пострадали люди из местечек и сел, они приезжали в Киев, чтобы раздобыть хлеба и умирали прямо на улицах. Я видел, как зимой 1933 года трупы грузили на сани, накрывали брезентом и куда-то вывозили. Я хочу сказать, что многие киевляне давали пищу этим несчастным людям, но большинство из них было уже в таком состоянии, что все равно умирали. Чтобы как-то выжить, у нас во дворе люди даже держали коров и лошадей, которых гоняли пасти на луга к Днепру. Тяжелая была жизнь до войны, но по понятным причинам никто не возмущался.

В 1940 году в городе появилось много военных, под Киевом стали часто проводиться маневры, на улицах установили прожекторы, которые вроде как искали по ночам чужие самолеты. А накануне войны зенитки стреляли по каким-то самолетам, наверное, немецким разведчикам – а нам говорили, что это проводят учения. Недавно я читал, что перед самой войной немцы летали над Киевом, а тогда это никак не отображалось в печати. Утром 22 июня в Киеве уже бомбили аэродром и железнодорожные станции, мы слышали взрывы и тоже подумали, что это какие-то учения. Только когда в 12 часов дня по радио выступил Молотов и объявил о начале войны, нам стало все ясно. А уже через пару дней после начала войны «юнкерсы» летали над нашей улицей и бросали бомбы в районе мостов на Днепре, причем летели низко – метров сто над землей. Когда начиналась бомбежка, мы выходили из дома и прятались в сарае – хотя как бы это нас спасло от бомб? В нашем доме жил один военный, он с первых дней был где-то у себя в части и приезжал в Киев по делам. Когда в небе появлялись немецкие самолеты, он не обращал на них никакого внимания – наверное, понимал, что на наш дом никто бомбы сбрасывать не будет.

Как только объявили о войне, родители сразу кинулись на базар, чтобы запасти какие-то продукты. Так же поступили и многие другие люди, поэтому цены на базаре сразу же поднялись. Где-то в начале июля вокруг Киева начали копать окопы. Моей матери сказали, что она должна тоже идти копать, и я пошел вместо нее, мы копали противотанковый ров в Пуще-Водице.

По радио передавали сводки о том, что творится на фронте – где идут бои, где отступают, где контрнаступление. Но дело в том, что населению все это передавалось с большим опозданием – когда в начале августа говорили, что бои идут еще где-то далеко, немцы уже подходили к Киеву.

В первые же дни войны отцу пришла повестка от Петровского райвоенкомата явиться на призывной пункт. В то время ему было уже сорок семь лет, и мы не знали, куда отправили таких пожилых призывников. Те, которые вернулись, рассказывали, что они воевали где-то под Москвой. Я даже не знаю, в каких войсках служил отец. После войны мать получила извещение, что в списках убитых и раненых он не числится, поэтому судьба моего отца до сих пор остается неизвестной.

В начале июля пришла повестка и мне, я пришел на призывной пункт на улицу Ярославскую, там призывали 1924 и 1925 годы рождения. Перед этим хотел пойти работать, пошел устраиваться на авиазавод, он находился на улице Гарматной, сейчас на этом месте завод «Киевприбор». Пришел один раз, так ничего и не узнал, а на следующий день этот завод уже бомбили, и рабочих туда перестали набирать. А тут пришла повестка, и нас, еще не военнообязанных по возрасту, обули в кирзовые сапоги, собрали в группу человек тридцать-сорок, дали пару лошадей с подводой и повели пешком из Киева на Борисполь. С группой шли несколько работников военкомата. Мы уходили на восток, а нам навстречу по этой же дороге двигалась тяжелая артиллерия на тракторах. Хотя я помню, что других войск, шедших на Киев, мы видели немного. Через пару дней дошли до Барышевки (это километров сто от Киева), там нас посадили в вагонетки из-под угля. И мы так доехали до Сталино, а оттуда нас направили в Мариуполь. Вот там я первый раз в жизни увидел море и отлично в нем искупался. В Мариуполе пробыли недолго и двинулись на город Буденновск – не знаю, как он сейчас называется, это в сторону Таганрога. Идти было тяжело, потому что стояла сильная жара, но люди в селах нам помогали – разрешали отдохнуть в хатах, поили водой и молоком. Потом повернули в село Коминтерново, и нас начали распределять по колхозам, жили в домах у местных жителей – по два-три человека. Люди там жили хорошие, приняли нас хорошо. Мы помогали убирать урожай в колхозе, а потом весь этот урожай не смогли вывезти, и он достался немцам. Через некоторое время, в августе, колхозу пришла разнарядка дать людей на рытье окопов – отправили нас. Дали нам лошадей, телеги, и мы поехали аж под Бердянск, там есть очень большое село Осипенко. Там такая местность, что сначала возвышенность, а потом спуск, потом опять подъем. И возле какой-то речушки мы копали противотанковый ров, а жили в сарае. Работать было не тяжело – на чистом воздухе, никаких норм не ставили, а кормили неплохо. А вообще это все пустое дело, ничего не дали эти рвы, потому что немцы не особенно наступали на этом направлении – они выбирали пути там, где рвов не было.

Вернулись назад в Коминтерново, а там нам говорят, что, мол, по радио передают, что в Киеве все хорошо, никаких боев там нет, в городе даже кинотеатры работают. И мы с одним парнем, которого звали Шура (я его хорошо знал еще до войны – я жил на Введенской, 31, а он на Введенской, 33) решили поехать в Киев, тем более, что нас в колхозе никто и не держал. Взяли продуктов, я еще и свой костюм продал хозяйке, у которой мы жили – поменял на продукты. И на попутной телеге добрались до Волновахи, а оттуда где в угольном вагоне, где на тендере паровоза доехали до Полтавской области, станция Ромодан. А там нам говорят, что на Киев уже не идет ни один поезд. Помню, волновался я сильно – мы ж не знали, что творилось в Киеве, а я думал, что мои мать с сестрой остались там. Но к счастью, они эвакуировались сразу после того, как меня забрали. Ну что, делать нечего, возвращаемся в Полтаву, а там на вокзале толпы беженцев, все ждут поездов. И тут я встретил своего двоюродного брата Мишу Цимберга, он сидел на привокзальном базаре и чинил обувь. Он рассказал мне, что мать эвакуировалась на Северный Кавказ, в город Моздок. Вместе с братом мы приехали в Харьков, там в школах собирали эвакуированных перед отправкой дальше на восток, мы спали на полу, доставали где-то кипяток – в общем, выживали как могли. Брат дал мне адрес матери, и я поехал дальше – на станции Основа сел в пассажирский поезд, который шел на Баку. Во время войны, между прочим, бесплатно не особенно-то и возили, поэтому пришлось на последние деньги купить билет.

Когда приехал в Моздок, то сначала зашел в исполком, уточнил, здесь ли живет такая и такая, там подтвердили, сказали точный адрес. Мать с сестрой, конечно, очень обрадовались, что я их нашел. Стали мы жить в Моздоке, у меня работы никакой нет, у матери тоже нет работы, а выживать как-то надо. Потом мне повезло, нанялся в Горпищепром возчиком – развозил на лошади грузы. Это было уже в октябре, холода наступили рано, река Терек замерзла. Потом хозяйка, у которой мы жили в доме, не захотела, чтобы мы у нее оставались, и власти выделили нам заброшенный домик. И мы там стелили солому и спали прямо на полу, покатом. Моих заработков не хватало на жизнь, приходилось продавать последние вещи, которые мама с сестрой смогли вывезти из Киева.

30 ноября 1941 года мне исполнилось шестнадцать лет, и я получил паспорт. Где-то под Новый год мы узнали, что за двадцать километров от нас, через Терек, есть немецкая колония Гнаденбург, и оттуда только что выселили всех немцев. А русские остались, но их не хватало для местного колхоза, поэтому начали привлекать эвакуированных. Колхоз дал нам для проживания половину кирпичного домика, я стал работать конюхом на конюшне, и мама с сестрой тоже работали. Колхоз до войны разводил лошадей для скачек, считался очень хороший, богатый, поэтому там мы жили неплохо. В колхозе у меня было на попечении три лошади, а руководил этим всем один местный житель, уже инвалид войны, комиссованный после тяжелой контузии. Кроме того, я ездил за сеном на большой арбе с двумя лошадьми, а на зиму мы меняли колеса на полозья, и из арбы получались сани. Сила у меня уже была, работал наравне со взрослыми мужиками. Я был городской мальчик, но как-то быстро многому научился – мог правильно увязать сено на арбе, мог косить, мог ухаживать за лошадьми. Так и работал до 7 августа 1942 года. В тот день мне принесли повестку о призыве в армию. Мы не знали, как обстоят дела на фронте, а тут мне говорят, что немцы уже на Северном Кавказе, а другая их армия подходит к Сталинграду.

А.И. – Почему Вас призвали в августе 1942 года? Ведь Вам к тому времени не исполнилось и семнадцати лет.

П.О. – По сути – это беззаконие. Я должен был попасть на фронт только в конце 1943 года. Но старшие возраста к тому времени уже все были на фронте, поэтому призвали многих ребят 1924 и 1925 годов рождения. Пешком пошли в Малгобек, было очень жарко, а идти пришлось километров тридцать, если не больше. В Малгобеке каждому из нас выдали по литру спирта и немного продуктов. Все, что получил, я отдал матери, и потом она воспользовалась этим спиртом – когда услышала, что подходят немцы, и надо было выбираться на железную дорогу. Рядом отступали какие-то части Красной Армии, мама дала солдатам спирт, и они помогли им с сестрой выбраться в тыл.

А нас, призывников, повезли попутным железнодорожным транспортом из Малгобека в сторону Махачкалы, присяги мы еще не принимали. Привезли нас в Махачкалу, разместили под открытым небом, прямо на песке, на берегу Каспийского моря. Я не помню, чтобы среди нас были кавказцы – только русские и эвакуированные евреи. Порядка у нас не было, многие убегали домой, а тех, кого ловили, расстреливали в присутствии всех остальных. Расстреливали еще до принятия нами присяги, а чтобы мы не видели самого момента расстрела, перед залпом всегда давалась команда: «Кругом!» Помню, как вывели одного мальчишку лет шестнадцати-семнадцати, он стоял перед нами совсем бледный. Расстреляли… А что он тогда соображал?

Вскоре меня зачислили в учебный батальон, в котором готовили командиров пехотных отделений. А попал я туда потому, что у меня было шесть классов образования, а у большинства остальных только по два-три класса. Батальон входил в состав 337-й дивизии, но это я узнал значительно позже. Сначала нас поместили в какую-то конюшню или кошару для овец, выдали форму. Я был худой, поэтому форма на мне висела. В батальон набрали человек триста, нас обучали штыковому бою, стрельбе из винтовки. Я стал вторым номером ручного пулемета Дегтярева, был вооружен винтовкой СВТ. Обучить полностью нас не успели, а отправили сразу на фронт. В начале октября мы выдвинулись к линии фронта – опять под Малгобек, пришлось пешком пройти километров двести-триста. Двигались только по ночам, потому что немцы жестоко бомбили колонны на дорогах. Тяжело было идти, я до этого никогда не ходил на такие большие расстояния. Еще и обувь была неудобная – какие-то ботинки, на плечах скатка, оружие и все остальное. Среди нас были такие ребята, которые не хотели идти дальше – так их заставляли, а на привалах привязывали к деревьям, чтобы не убежали. Один парень, тоже из эвакуированных, тронулся умом – так вот его привязали к телеге и тянули. Обстановка была такая, что с людьми никто не считался – не смотрели, больной ты или здоровый.

Под Малгобеком мы остановилось в предгорьях, заняли какие-то окопы в лощине. Немцы находились где-то впереди нас, думаю, что до них было довольно далеко, потому что их пули нас не доставали, а долетали только снаряды. Время от времени подъезжали наши «катюши», стреляли в сторону Малгобека. Меня удивляло, как эти «катюши» умудрялись так быстро уезжать после залпа – еще не успел дым развеяться, а их уже нет! В ответ иногда прилетали немецкие снаряды, но потерь у нас, по-моему, не было.

Через несколько дней начались дожди, лощину стало заливать водой. Пришлось копать ямы и перекрывать их шпалами и рельсами с ближайшей узкоколейки, в таких землянках мы спасались от дождя и холода. У меня было плохо с ногами – в детстве я их несколько раз обмораживал, поэтому в холодных окопах было тяжело. Ходил в санчасть, там мне мазали йодом ногу, но облегчения это не давало. Еще у одного парня была чесотка, и в санчасти ему почему-то ничем не могли помочь. Долго он мучился, а потом сделал «самострел» – ранил сам себя из винтовки. Я видел, как подошел командир батальона и добил этого парня, выстрелил ему в голову.

3 ноября 1942 года, ночью, командиры вывели нас на передовую позицию, растянули в цепь и показывают: «Вот там немецкие окопы. Ползите туда и забрасывайте их гранатами». А вокруг темнота, где-то впереди немцы постреливают из пулеметов. Что делать, поползли вперед. Рядом со мной полз командир нашего отделения, он был уже опытным фронтовиком. Я себе ползу понемногу, тащу свою винтовку, диски для пулемета и пару гранат. Немцы пускают осветительные ракеты, бьют из пулеметов, впереди взрывы гранат – то ли немцы кидают, то ли наши. Я прополз еще вперед, кинул свои две гранаты в сторону немцев, а через какое-то время батальону дали команду на отход. Не знаю, какие потери были у нас, а какие у немцев – я так ничего толком и не увидел. Приполз назад в окоп, там уже сидел один парень.

На рассвете немцы начали минометный обстрел, и почти сразу на бруствере нашего окопа разорвалась мина. Меня всего как будто обожгло, шинель изрешетило осколками. Этот парень смотрел на меня испуганными глазами, хотя его даже не поцарапало. Я вылез из окопа и пошел в санчасть, прошел метров пятьдесят и лег на землю, больше не было сил. Тут меня увидела медсестра, сделала перевязку. Оказалось, что осколки попали в ягодицы, в левую руку, левую ступню и правое плечо. По-моему, это была мина от небольшого миномета калибром 50 мм, потому что осколки были мелкие. В плече и в руке эти осколки сидят до сих пор, их не стали вытаскивать. То ли металл чистый, то ли организм хорошо с ними справился, но я не чувствую никаких последствий от этих осколков. Вспоминаю о них только когда иду на рентген.

Когда медсестра меня перевязала, я смог идти дальше и увидел какую-то тыловую часть. Подошел к ним, они между прочим сказали мне, что эта местность называется Чиж-балка, и это в двадцати-тридцати километрах от Гнаденбурга. То есть оказалось, что я воевал на территории колхоза, в котором работал до призыва в армию. Уже после войны я узнал, что в тех местах в ноябре 1942 года были страшные бои, в которых погибли тысячи наших солдат, но немцев дальше не пропустили.

Прошел еще немного в тыл, и там меня подобрали санитары из санроты, дали водки, перевязали и отправили в медсанбат. В медсанбате еще раз перевязали и на телеге повезли в сторону Грозного. По дороге была высотка, которую надо было переехать, а немцы ее постоянно обстреливали. Поэтому на телеги клали всего по двое-трое раненых, чтобы не перегружать, и на большой скорости везли. Под Грозным находился полевой госпиталь, нас привезли туда, положили всех на пол. Не было никаких болеутоляющих, ничего. Мне было легче терпеть боль – все-таки ранения в мягкие ткани, а другие люди мучились страшно. И когда меня взяли на операционный стол, то оперировали тоже без наркоза. Часть осколков вынули, и в товарном вагоне отправили меня в госпиталь под Махачкалу, и в этом госпитале 30 ноября мне исполнилось семнадцать лет.

Хотя кости и не задело, но мои раны были большие, ходить я не мог, и меня отправили дальше – в стационарный госпиталь в Баку. Везли в специальном поезде для раненых, а в Баку нас из вагонов выгружали совсем молодые девочки – лет по семнадцать-восемнадцать. Как они только справлялись?! Тогда были совсем другие люди – более стойкие, чем сейчас.

В бакинском госпитале я пробыл с декабря 42-го по март 43-го. Месяц-полтора лежал, а потом на костылях стал ходить в туалет и понемногу выздоровел. В палате у нас было радио, и все слушали боевые сводки из-под Сталинграда. Когда 19 января 1943 года передали, что наши пошли в наступление, то в госпитале было такое воодушевление, что не могу Вам этого передать! Многие думали, что уже конец войне – мол, немцев погнали, и они скоро сдадутся. Но, конечно, все оказалось совсем не так…

В начале марта 1943 года меня выписали из госпиталя и отправили в батальон выздоравливающих в Хашури, в Грузию, а вскоре перевели в учебную часть в Сурами, номера этой части сейчас не вспомню. И вот там я попал в группу, где обучали минометчиков.

А.И. – На каких минометах вы учились?

П.О. – В части были батальонные 82-миллиметровые минометы. Нас быстро научили стрелять из них и отправили в минометную роту запасного полка, который находился в Гори, на родине Сталина. В минометном расчете нужна взаимозаменяемость, поэтому каждый из нас умел и заряжать, и наводить, и носить плиту от миномета.

Кормили в запасном полку плохо, все ходили голодные. Давали в основном хлеб и холодную перловку, она была аж синяя. Только изредка нам попадал суп или маленький кусочек мяса. А в Гори еще и местность неплодородная, ничего хорошего там нет, люди в то время жили совсем бедно, так что нам негде было особо подкормиться. Да я хочу сказать, что и на фронте под Малгобеком нам не хватало питания – выдадут утром хлеб, ты его весь съешь и потом весь день голодаешь.

В этом запасном полку мы пробыли где-то до конца апреля. И вот настал день, когда нас одели в новую форму, свозили в домик Сталина на экскурсию и собрали на вокзале, чтобы отправлять на фронт. Подали товарный эшелон, играл оркестр, человек пятьсот с музыкой погрузились в вагоны и поехали. Поехали почему-то вкруговую – сначала до Баку, потом в Махачкалу, а оттуда в Краснодарский край. Выгрузились в станице Абинской, там как раз шли бои. Сама станица уже была в наших руках, но немцы ее сильно обстреливали из тяжелой артиллерии. Пришли в 10-ю гвардейскую стрелковую бригаду, которая до этого воевала под Нальчиком и освобождала Пятигорск. В Пятигорске даже есть улица имени 10-й гвардейской стрелковой бригады – один из наших ветеранов там жил и добился, чтобы эту улицу так назвали. Бригада состояла из трех отдельных батальонов, в каждом батальоне была рота 82-миллиметровых минометов, и я попал в такую роту, в 1-м батальоне. Сначала моя работа была таскать плиту от миномета, и плюс к этому нужно нести свое оружие и снаряжение. В общем, было тяжеловато. В мае 1943 года бригаду направили на передовую под станицу Крымскую. А от станицы Крымской начинались возвышенности, которые немцы основательно укрепили, эти укрепления назывались у них «Голубая линия». Ночью мы сменили в окопах какую-то другую часть, а когда наступило утро, то оказалось, что немцы так простреливают эти окопы, что нельзя и голову поднять! Пришлось лежать до темноты в окопах, а ночью пошли на свои огневые позиции. А пехота в это время атаковала немцев и заняла их окопы немного впереди нас. А на нашей огневой позиции рос мелкий кустарник и уже были выкопаны какие-то окопы, мы их потом докапывали и оборудовали.

Еще через день началось наступление на следующую высоту. Пехота наступает, а мы сидим и обстреливаем немцев. Но тут не все так просто – дело в том, что минометчикам нужен человек, который будет видеть то место, куда упадет первая мина и даст корректировку, чтобы следующие мины летели куда надо. А когда это место уже пристреляно, то минометчики наводят по прибору и стреляют. Поэтому перед атакой мы всегда посылали вперед корректировщиков и пристреливали высоту, а когда начинается атака, то у нас уже все готово – только сиди и стреляй. Немецкие минометы тоже били по нам в ответ, но в первые дни рота не несла никаких потерь. Ну, а у пехоты потери, конечно, были, и немалые. Вообще мне очень повезло, что я попал в минометчики. У нас потери всегда были намного меньше, чем у пехоты или у танкистов. Пехота гибла больше всех – бывало так, что после боя в ротах оставалось по десять-двенадцать человек. Еще очень большие потери несла противотанковая артиллерия.

На фронте все снабжение производилось по ночам – приезжала кухня, подвозили мины и все остальное. В ящиках было по десять мин, и весили они около пятидесяти килограммов каждый. Кормили нас в то время плохо, поэтому, когда я нес этот ящик, то шатался из стороны в сторону.

Однажды на рассвете командир нашего взвода получил команду идти на передний край и оттуда корректировать огонь минометов. Командир взял с собой меня и еще одного парня. А местность там была такая, что с левой стороны большая лощина, с правой стороны высота и на этой высоте немцы. Где бегом, где ползком добрались туда вдвоем с командиром, а этот парень куда-то подевался. Подождали немного, а его нет и нет. Потом оказалось, что по дороге его ранил в руку немецкий снайпер, и он вернулся назад. А мы просидели сутки на этом наблюдательном пункте, там был оборудован небольшой блиндаж. Немцы особой активности не проявляли, но они наш блиндаж и окопы возле него так пристреляли, что стоило мне каску поднять, так и слышу: пуля просвистела. Но свое задание мы выполнили и успешно вернулись к себе на огневую. А потом мне часто приходилось быть наблюдателем и корректировщиком.

В те дни немцы нас сильно обстреливали – видимо засекли нашу позицию. Снаряды падали все ближе и ближе, а потом прилетел их самолет и сбросил две большие бомбы. У нас чудом никто не пострадал, в одной из воронок от этих бомб мы устроили туалет, а в другой хранили мины. Вообще потери в нашей роте были небольшие, хотя трагедии иногда случались. Один из расчетов стал вести беглый огонь – быстро бросать мины. Одна мина еще не вылетела из миномета, а они уже бросили вторую, а у мины такое свойство, что достаточно малейшего прикосновения к взрывателю, и происходит взрыв. В общем, миномет разорвало, и три человека погибло. Вообще в расчете каждого миномета было пять человек, но стрельбу вели трое – наводчик, заряжающий и командир расчета. Мы похоронили погибших на том же месте и на могиле поставили дощечку с именами.

Всего на этих огневых позициях мы пробыли дней двадцать, и однажды меня послали в штаб батальона, который находился метров за сто пятьдесят от нас, на возвышенности. Я пошел перебежками, чтобы снайпер не подстрелил. Поднялся на высоту, смотрю – со стороны нашего тыла заходят два самолета. Я сначала не рассмотрел, чьи это самолеты, но тут они идут на снижение, и от каждого отрывается по бомбе! Я думаю, где-то на немецкой передовой находился корректировщик, который указывал им, куда бомбить. Я лег, и через несколько секунд раздалось два очень сильных взрыва, полетели целые глыбы земли. Было очень страшно, земля дрожала, я закрыл голову руками, а эти куски земли все падали и падали. Когда все это кончилось, я поднялся на высоту и увидел, что бомбы угодили между двумя блиндажами в траншею, и получились колоссальные воронки. В штабе батальона сидели саперы и связисты – так их разорвало на куски. Вокруг лежали части человеческих тел, в общем, зрелище было ужасное. А блиндажи так перекосились, что те люди, которые сидели внутри них, не могли вылезти наружу. Может быть, немцы посчитали, что там сидело очень высокое начальство, потому и отправили эти два бомбардировщика. Там же недалеко находился и наш взвод разведчиков, но у них никто не пострадал.

Через несколько дней наш батальон сменила другая часть. Нас отвели в лес на переформировку, стали нас обучать тому, как действовать против танков. Выкопали траншеи, мы должны были сидеть в этих траншеях, а через них пустили танки. Когда танки проехали, то оказалось, что три или четыре человека завалило землей, но, к счастью, их удалось откопать живыми. Непонятно, зачем нам было это обучение. Немцы на Кавказе танки особо и не использовали – во всяком случае, я такого не помню. Там же пересеченная местность, танком сильно не развернешься.

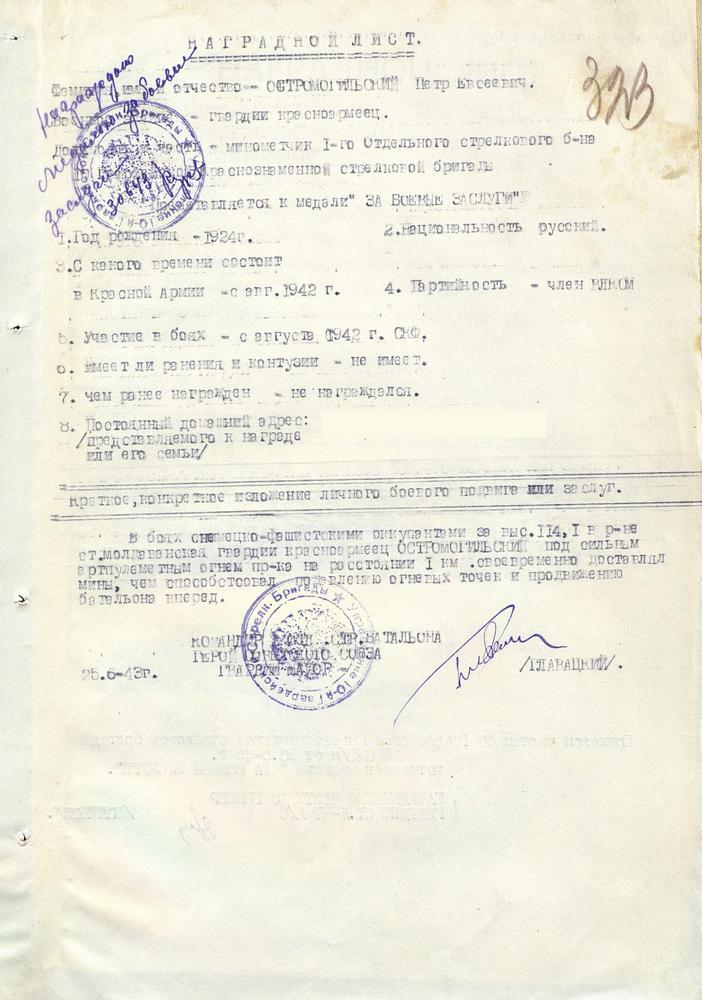

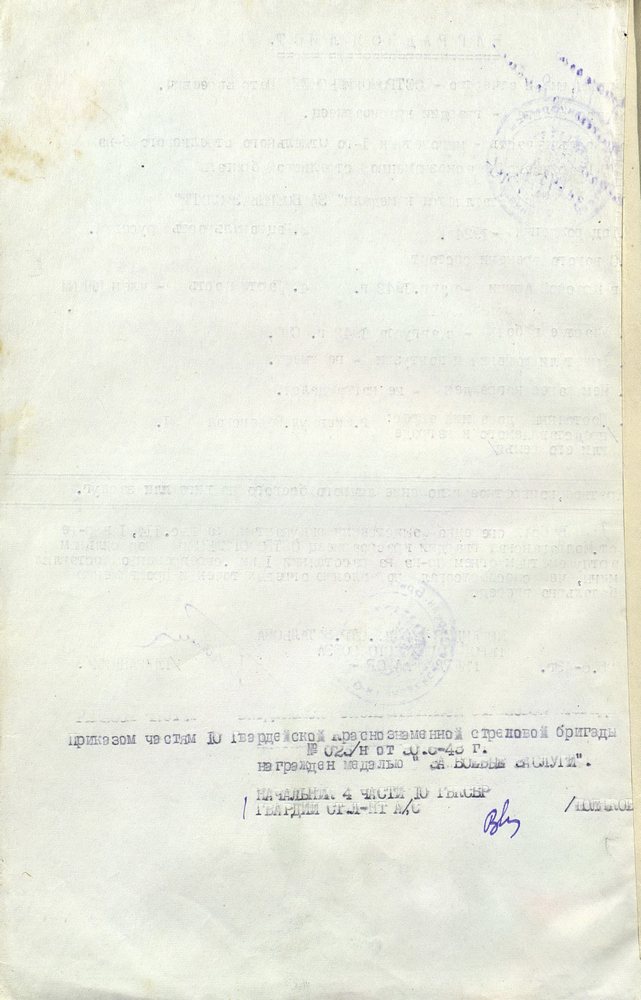

Во время той переформировки меня наградили медалью «За боевые заслуги». Наградили за все сразу – за то, что находился на наблюдательном пункте вместе с командиром и корректировал огонь, за то, что ходил в штаб батальона с различными поручениями, за то, что вел минометный огонь и за все остальное. Эта медаль была еще старого образца, на маленькой красной колодочке. Кроме меня, у нас в роте наградили еще пару человек. Я хочу сказать, что в 1943 году награды не сильно раздавали, хорошо награждать начали только в 1944-45 годах. А те, у кого много наград – это в основном не те люди, которые воевали в стрелковых ротах, потому что там физически почти невозможно долго уцелеть. Для того, чтоб тебя представляли к наградам, тебя должны в части знать! А если ты пришел в часть, побывал раз или два в бою и ушел в госпиталь или погиб, то на тебя никто не обратит внимания. Разве что совершишь какой-нибудь очень большой подвиг.

Где-то в июне бригада получила приказ опять выдвинуться под станицу Крымскую – там намечалось большое наступление. Сейчас я понимаю, что это наступление не было стратегическим, что оно было нужно для того, чтобы немцы не оттянули свои войска из Краснодарского края под Курск. Сначала наш батальон оказался в резерве дивизии, мы находились на большом расстоянии от передовой. Но все равно, снаряды долетали до нас постоянно, иногда прилетали немецкие пули. У нас в роте погиб один человек, как раз от такой шальной пули. Помню, что его фамилия была Черных, с Донбасса, лет сорока, рябой такой. А дивизия понесла колоссальные потери, потому что там артобстрелы были сильнейшие.

А.И. – Как спасались от артобстрелов?

П.О. – Мы очень хорошо окапывались, лопата была у каждого. Кроме того, строили блиндажи, причем хорошие – даже если снаряд попадал прямо в блиндаж, то люди все равно оставались живы. Я пережил такое несколько раз, и без ранений. Хотя контузии у меня были, это я только сейчас понял. Во-первых, поражены сосуды головного мозга – бывает так, что я выхожу из метро и не знаю куда идти. Потом постою и понемногу начинаю вспоминать. А во-вторых, глухота наступает.

Когда мне было где-то под шестьдесят, захотелось посмотреть места, где я воевал. И я на работе попросил командировку в Краснодарский край. Приехал в Краснодар, зашел в обком и говорю, что, мол, я воевал под Крымской. Они позвонили в райком, говорят мне: «Езжайте, Вас там встретят». И когда я приехал в Крымскую, то меня повезли на те места, где я воевал. Я их не узнал, все изменилось! На этих холмах не было такого места, чтобы туда не попал какой-то снаряд. Там и памятник есть – бетонный солдат с винтовкой, высотой метров тридцать.

Пока мы находились в резерве, наши взяли пару высот. Опять у пехоты были огромные потери, а результаты небольшие. Но тут еще дело в том, что эти высоты имели большое значение для артиллерии как наблюдательные пункты. Через некоторое время, ночью, на передовую перебросили и наш батальон. Заняли какие-то окопы, весь день там просидели, а ночью слышали шум моторов – это вытаскивали с нейтральной полосы наши подбитые танки.

Сильные бои на нашем участке кончились, когда немцев разбили под Курском. Они стали отступать и у нас на Кавказе, но отходили постепенно – им же надо было удерживать Керченский пролив, чтобы перевезти свои войска в Крым. Получилось так, что часть краснодарской группировки немцев ушла в Крым, а другая часть – через Ростов на Украину. И на этом направлении, за Ростовом, образовался так называемый Миус-фронт. Нашу 10-ю гвардейскую бригаду в июле переименовали в 108-ю гвардейскую стрелковую дивизию, я попал в 305-й стрелковый полк. Дивизию отвели на отдых к Азовскому морю в район Ейска. Там мы находились возле самого моря, грелись на солнце, купались. Хорошо помню нашу роту – все были такие крепкие, подтянутые, головы брили наголо. Я тоже и голову брил, и бороду, хоть она у меня тогда еще толком и не росла. Куда нас тогда готовили, не знаю, но говорили, что, мол, будут выбрасывать десантом в Таганрог, который тогда был еще занят немцами.

Где-то в конце августа или начале сентября нас погрузили в железнодорожные вагоны, завезли за Ростов, высадили из эшелона, и мы пошли пешком на запад. Боев не было, фронт был впереди нас. Шли долго, прошли Мариуполь – он был уже освобожден. Шли только по ночам, чтобы немецкие самолеты-разведчики не видели, куда мы идем. Эти немецкие «рамы» летали постоянно, но только днем, а ночью мы могли спокойно передвигаться. Отдыхали обычно в селах. Помню, в Запорожской области несколько раз располагались в покинутых немецких колониях, там были очень хорошие каменные дома, крытые черепицей. В каждом доме имелся большой погреб, в который вела лестница. Все было очень фундаментально сделано – так строили только немцы, в украинских селах таких домов не было.

Недели через две мы вышли в район реки Молочной, пришел приказ остановиться на высотах возле реки. Выкопали себе огневые позиции, а позиция для каждого миномета – это круг диаметром полтора-два метра и глубиной сантиметров восемьдесят плюс насыпан земляной бруствер. И тут же рядом выкапывается траншея для расчета. Вообще, лучшая позиция для минометчиков – это где-нибудь в овраге, чтобы быть незаметными для противника. Миномет же стреляем навесом, поэтому нам оттуда очень удобно вести огонь. Я уже умел хорошо стрелять из миномета, поэтому был наводчиком, а при необходимости подменял и заряжающего. Командиром расчета у нас был балкарец Халаев, 1923 года рождения.

В общем, заняли позицию метрах в пятидесяти от передовой. Пехотинцы сидели впереди нас, выкопали себе небольшие ячейки, глубиной примерно по полметра, с бруствером – такие, чтобы можно было в них лежать. Ну, и начали мы стрелять из минометов, пристрелялись немножко по немецкой передовой. Стреляли из миномета мы вдвоем – я и еще один парень, новый, он к нам попал из пополнения, мины подавал. Я залег, выложил несколько мин возле себя, стреляю по командам, которые дает взводный. У нас уже все было слажено – спокойно наводим, подаем мины, стреляем. Немецкая артиллерия стала вести ответный огонь. Слышу – один снаряд упал, второй, а третий уже совсем недалеко от нас. Я глянул на этого парня – а он ранен, ему осколок попал в грудь с левой стороны. Он еще необстрелянный, так сильно испугался! Я вижу, что его вроде бы не очень сильно ранило, кричу ему: «Давай отползай назад, там тебя кто-то перевяжет!» Ну, а я так на огневой позиции и остался, стрелял дальше. Снаряды рвались рядом, но меня каким-то чудом не задело. А наша пехота пошла в атаку, и с ними пошло пару танков. Впереди с одной стороны было немецкое село с каменными домами, а с другой лесополоса – и там, и там немцы. Налетели наши «илы» и как дали по лесополосе реактивными снарядами! Немцы оттуда сразу же начали отходить. Наша пехота зашла в село, начался бой. И вот в тот момент, когда пехота стала занимать село, немцы применили огнеметы. Непонятно, где именно сидели эти немцы – то ли в домах, то ли в окопах, но я видел колоссальное пламя. И те, кто прорвался вперед, попали под это пламя. Я не знаю, какими словами это можно описать… Понимаете, люди горели заживо… Потом подошли немецкие танки, и наши стали отступать из села. Один командир роты нам после боя рассказывал, как его увидел немецкий танк, и как он бежал от этого танка. В тот же день, вечером, немцы отступили. Наш батальон построили в колонну, и ночью мы вместе с пехотой зашли в село. Возле крайних хат я увидел брошенную немецкую пушку большого калибра – миллиметров сто, а, может, и больше. По-моему, именно эта пушка и стреляла по нашей позиции.

Идем и идем, думаем что все немцы уже ушли, доходим до конца села, и тут начинается пулеметный обстрел. Темнота, непонятно, кто стреляет. Все остановились, никто ничего так и не понял. Скоро начало светать, колонну рассредоточили по селу, мы расположились в каком-то доме, командир роты пошел в подвал. Утром слышу – ни с того ни сего опять началась стрельба. Оказывается, пять или шесть наших танков зашли в село с запада и, видимо, посчитали, что мы немцы. И стали обстреливать дома. У нас в роте погиб один человек по фамилии Селищев, про потери в других ротах я не знаю, но убитые были. От этого обстрела многие разбежались кто куда. А в это время еще и немцы начали бить по селу из артиллерии! Хорошо еще, что мы сидели в крепких каменных домах, стены нас защищали. Потом кто-то бросил в танк гранату, у того оборвало гусеницу, танкисты поняли, что это свои, прекратили стрелять. Вот такие были мои первые сутки на фронте в районе Молочной. К вечеру нас перевели на другие позиции – в поле за селом.

Немцы все время обстреливали это село и дорогу возле него, причем снарядами дистанционного управления, которые разрывались, не долетая двадцать-тридцать метров до земли. Осколки летели вниз – очень сильное поражающее действие. Но мы тогда никаких потерь не понесли, потому что стояли на расстоянии от села. Возле нашей позиции лежал какой-то один убитый с оторванными ногами, но это был не наш, неизвестно из какой части. Мы его закопали, потому что он уже стал разлагаться.

Нам на этом поле было неплохо – как раз созрела картошка, мы ее варили и ели. Конечно, она была чужая – потом люди придут, а мы уже все выкопали, но что делать, сидели голодные, а кухня не всегда до нас доезжала. Обычно кухня приезжала ночью или под утро, привозили суп или кашу, хлеб, сахар выдавали. А такого, чтобы давали американскую тушенку, я не помню – наверное, это уже позже началось. Иногда, когда прерывалось снабжение, давали одни сухари и больше ничего.

Простояли мы на этом поле несколько дней, а в это время немецкую оборону прорвали, и бои начались уже где-то впереди нас. А потом мы двинулись к Днепру. Оно же как получается на войне – если ты воюешь, прорвал оборону и идешь вперед, то твоему соседу, может быть, и не надо воевать, потому что немец выравнивает линию фронта и отходит. Вот и в тот раз кто-то где-то прорвал фронт, а мы шли вперед уже без боев. В Запорожской области мы воевали недолго, всего дней двадцать. Но я хорошо помню, что в местах боев лежало много наших убитых в гражданской одежде. Дело в том, что когда передовая часть занимала какое-нибудь село, то своих людей уже оставалось мало. Поэтому тут же призывали местных, и, ничему не обучая, отправляли в бой. И убивало их очень быстро.

Где-то в октябре мы вышли к Днепру в тех местах, где сейчас Каховское море. В то время там были какие-то села, два рукава Днепра и между ними острова. Мы переправлялись на эти острова на таких маленьких лодочках, их на Днепре называли «човныками». Садилось в лодку четверо солдат, а сзади рулевой – сапер. Плывем, а вода буквально на ладонь от борта! Сначала тихонько переправились на остров, там стояли брошенные немецкие машины – немцы их через один рукав как-то переправили, а через второй уже не смогли. В них, наверное, и продукты какие-то были, но у нас туда никто не лез – мало ли чего, может, заминировано. А холодина была – легли спать, мокрой плащ-палаткой укрылись, а утром эта плащ-палатка была замерзшая, как железо. И штаны, и одежда – все обмерзло. И вот мы переправились на остров, дальше никакой команды не поступало. Пошел я еще с кем-то к берегу и начали наблюдать за той стороной. Вижу – ходит какой-то немец – видно, офицер, и с ним солдаты. А на той стороне стояла пустая лодка, и, видимо, их заинтересовало, почему эта лодка стоит, и они начали по берегу искать. Потом видим – нашли в кустах двоих наших. По-моему, они были не из нашей части – то ли какие-то разведчики, то ли еще кто-то. Нам запретили стрелять, потому что нельзя было «светиться», так что мы просто наблюдали. Немцы этих двоих взяли в плен и куда-то повели.

А потом у меня вышло так, что я получил ранение. Лег в землянке подремать, а командир нашего взвода Шибалкин чистил свой пистолет. И слышу – меня что-то обожгло. А это пистолет выстрелил, и пуля попала мне в спину, чуть ниже шеи, прошла навылет. Сделали мне перевязку и говорят: «Ну, иди в госпиталь». Довели меня до переправы, перевезли на тот берег, я пошел в госпиталь и там меня разместили в крестьянской хате, на полу. Когда я лежал в этом госпитале, то по радио передали, что наши взяли Киев, это был ноябрь 1943 года. В госпитале я недолго задержался – нас, целую группу, построили и сказали идти в запасной полк. Вышли мы на дорогу, а там один едет на лошади. Я спросил его: «Где 108-я дивизия?» Он мне показал, куда идти, и все пошли в запасной полк, а я в свою часть. В ноябре месяце у нас на фронте была спокойная обстановка, больших наступлений не было, уже становилось холодно, все сидели в своих окопах. Пока я там находился, то несколько раз ходил в санроту подлечиться. Рана все время болела – там же место подвижное, мышцы постоянно внатяжку, толком нельзя перевязать. Пойдешь в санроту, и там или без дела сидишь, или дежуришь.

Потом нас переправили на другой берег Днепра, там уже был занят плацдарм. Переправлялись ночью, нас не обстреливали. На плацдарме выкопали новые окопы, оборудовали блиндажи, а потом начались сильные холода, выпал снег. Мы свой блиндаж утеплили соломой, сделали небольшую печечку. Ложили в нее какие-то палочки, и уже создавалось тепло. В этом блиндаже вшей завелось – тьма! Боролись с ними так – когда мы мылись, то всю нашу одежду кипятили в бочке. Бочку делали так, чтобы вверху в ней были решетки, на которых лежала одежда, а внизу кипятилась вода, и паром убивало вшей. Но, наверное, не все вши от этого погибали, потому что через какое-то время они опять начинали нас кусать. Приходилось их искать и давить. Как только выпадала свободная минута, то сидели и давили.

В феврале 1944 года я получил обморожение ног. Обут я был в ботинки с обмотками, да еще и рваные – в них проникла вода, начали болеть пальцы, я на них как-то посмотрел, а они аж почернели на одной и на другой ноге. Командир взвода говорит: «Иди в санчасть!» В санчасти мне тут же сделали укол от столбняка и переправили на другую сторону Днепра. Привезли в какое-то село, по-моему, в Малую Лепетиху. Там нас погрузили на самолет «Дуглас» и привезли в Мелитополь, в госпиталь. Места не хватало, поэтому лежал на полу, на соломе, а вши заедали невыносимо. Не знаю, чем они меня лечили, но заживали эти раны очень плохо, на обеих ногах сошли все ногти. Потом из Мелитополя отправили меня в госпиталь в Сталино, там я тоже лежал на полу, госпиталь располагался в здании какой-то школы. Там пробыл недолго, отправили меня дальше, в Кутаиси. И аж по июнь месяц 1944 года я лечился в госпитале в Кутаиси. Когда потеплело, то мы ходили по городу в кальсонах и рубашках – бывало, приходим на базар, просим, чтобы нас угостили вином. И грузины наливали нам вина. Вообще попробовать вина – это тогда считалось в порядке вещей, никто за это денег не просил. Патрули нас гоняли, не разрешали всем этим заниматься, но мы все равно ходили.

В июне меня выписали из госпиталя и отправили в Гори, в запасной полк. Прихожу туда, а там как раз идет набор какой-то команды, а куда – не знаю. Туда не брали тех, кто был в оккупации, а поскольку я в оккупации не был, то меня взяли. Сформировали команду и привезли нас в Баку, посадили на пароход и повезли куда-то дальше. Привезли нас в Иран, там стояли наши части, потому что оттуда шли поставки от союзников. Стояли мы на берегу Каспийского моря, несли службу по охране коммуникаций и занимались боевой подготовкой. Я служил в роте ПТР. Кормили нас очень хорошо, единственной проблемой была малярия – я не болел, а многие другие болели.

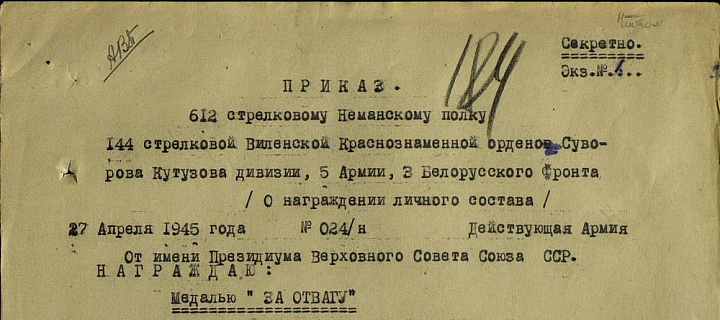

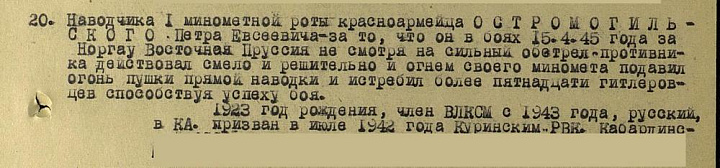

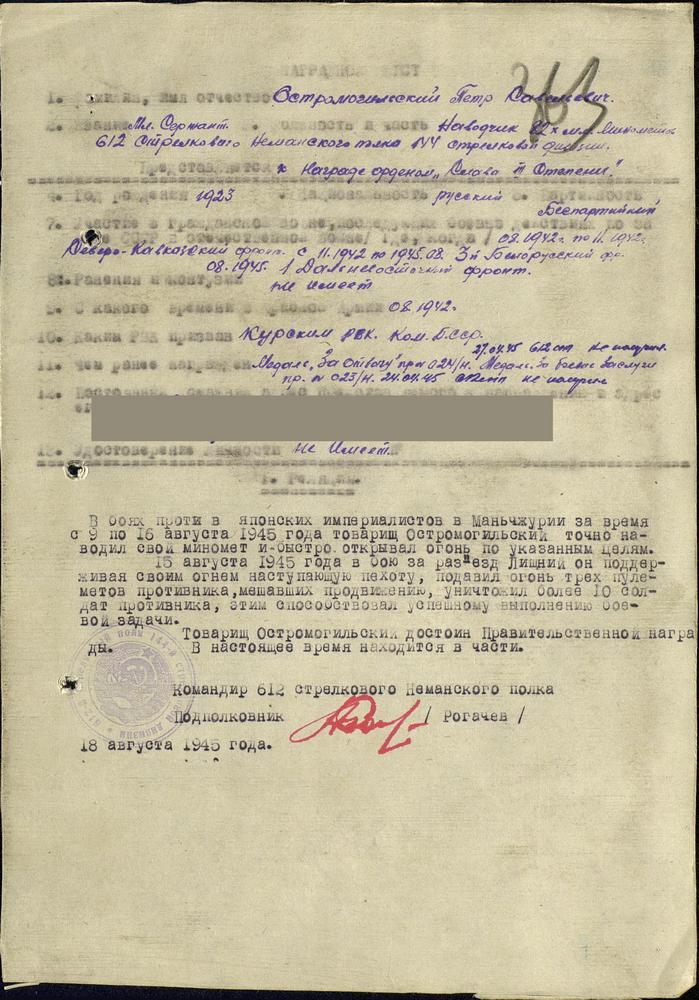

В конце 1944 года шел набор в военное училище, и поскольку я имел шесть классов образования, то меня записали туда. Посадили нас на машины и повезли в Советский Союз. Как только переехали границу, сразу же видим – страшное дело, голодные люди стоят вдоль дороги, просят милостыню. Отправили нас в Тбилиси, в военное училище, все считали, что война уже кончается, а мы не хотели быть военными. Гоняли нас, муштровали в этом училище, а когда пригласили на комиссию, то несколько человек, в том числе и я, сказали, что не хотим учиться. В то время уже можно было сказать, что не хочешь быть офицером. Не хочешь – не надо. И тех, кто отказался, опять отправили в запасной полк в Гори, а там вместе с другими погрузили в эшелоны и повезли на фронт. По дороге была остановка за Ростовом, там нас покормили, это дело было очень хорошо организовано, и повезли дальше. Я думал, что повезут через Киев, но где-то в районе Конотопа эшелон повернул на Беларусь. Приехали в Бобруйск, это был где-то уже январь или февраль 1945 года. Через несколько дней нас отправили в Восточную Пруссию, в район Кенигсберга. Там я участвовал в боях в составе 144-й стрелковой дивизии, 612-го стрелкового полка, опять был минометчиком. Под Кенигсбергом мы воевали до середины апреля. Наша часть в сам город не заходила, а шла в обход. Бои были сильные, но тогда уже у наших было очень много артиллерии – люди уже не просто шли вперед, а немцев сначала обрабатывала артиллерия. В людской силе мы тоже превосходили немцев. Когда заняли Литву и Латвию, то в армию забрали многих наших военных, которые оставались там «приймаками» еще с 1941 года. Призывали их – и вперед, на фронт. Это были опытные солдаты, из них получалось хорошее пополнение.

В самом конце войны я чудом остался живым. Возле Кенигсберга мы вышли к заливу Фриш-Гафф, нужно было прорвать немецкую оборону, а немцы там заминировали все, что только можно. Сначала наши провели сильнейшую артподготовку, потом саперы провели нас через минные поля – надо было идти друг за другом, не отклоняться в сторону. Один наш солдат наступил не туда, куда надо и подорвался на мине, получил тяжелое ранение. Пошли дальше, и тут внезапно открыл огонь крупнокалиберный пулемет, я успел залечь в самый последний момент, очередь прошла прямо надо мной. Причем я упал на землю так быстро, что парень, который бежал рядом, потом сказал: «Я думал, что тебя убило!»

Под Кенигсбергом у нас как-то раз кончились боеприпасы, а рядом лежали немецкие мины, и мы стреляли ими из наших минометов. У немецких минометов калибр был 81 миллиметр, а у наших 82 миллиметра. То есть, они не могли использовать наши мины, а мы их мины – могли.

Помню, заняли какой-то пригород Кенигсберга, там находились немецкие госпиталя и хозяйственные части. Там я себе взял пару хороших шерстяных одеял и пару пальто на меху. Так вот тогда вместе с немцами к нам попал в плен один русский. Пока он шел, все наши давали ему тумака – не убивали, но били крепко.

Ближе к концу апреля 1945 года, когда бои уже заканчивались, 144-ю дивизию отправили на Дальний Восток. День Победы мы встретили в дороге, когда проехали Москву. На Дальний Восток привезли нас на голое место, шли дожди, начали строить шалаши, то да се, и там стояли аж до августа месяца, а потом пошли к границе. Там есть такая гора Верблюд, на ней находился японский военный городок, а внизу проложена железная дорога – мы двигались вдоль нее, а японцы нас хорошо видели и начали обстреливать из артиллерии. С одной стороны болото, с другой – железная дорога, и не знаешь куда деваться. У нас сразу появились потери, но не особенно большие – в нашей роте, по-моему, никто не погиб. Мы тут же, под огнем, установили минометы и стали вести ответную стрельбу, и, наверное, вели ее успешно, потому что за этот бой меня наградили орденом Славы ІІІ степени.

Потом дивизия двинулась дальше, было еще несколько боев, но они мне особо не запомнились. Для меня война закончилась в городе Муданьцзян, после капитуляции Японии мы двигались на Гирин, но не дошли до него, потому что нас поставили охранять японских военнопленных. Там их был целый лагерь. Потом командира взвода и нас, двоих солдат, направили в комендатуру в деревню. Главная задача комендатуры была смотреть, чтобы наши солдаты не заходили, куда им не положено – в общем, обеспечивать порядок. Для меня это была легкая служба. Один раз местные жители привели японца-солдата, и мне приказали отвести его в часть, километров за десять. Японец шел себе спокойно, не сопротивлялся, я его отвел без приключений, сдал в часть.

В это время в Маньчжурии шла заварушка между китайцами, и наша часть в ней участвовала. Советские войска помогали китайским коммунистам – иногда мы выезжали на местность, устанавливали минометы, в случае надобности вели огонь. Вот так и получалось – война кончилась, а эшелоны с нашими ранеными все равно шли в Советский Союз. И потом эта борьба между китайцами шла еще очень долго.

В начале 1946 года проходили выборы в Верховный Совет СССР. Мы в то время стояли в военном городке возле Муданьцзяна. Так вот, тогда, чтоб кто-то не проголосовал – это считалось ЧП. Во время выборов кое-какие наши офицеры были в городе где-то в бардаках, и их там находили и привозили в часть, чтоб они до двенадцати часов дня обязательно проголосовали!

Я демобилизовался в 1947 году в звании младшего сержанта, приехал в Киев, пошел учиться в седьмой класс вечерней школы. Мама с сестрой вернулись из эвакуации еще в конце 1944 года, в эвакуации они жили под Свердловском. Сестра работала на военном заводе, а мама шила для людей, за это они ей давали какие-то продукты. Другая сестра, Рива, до войны работала на телеграфе, была военнообязанной, и когда началась война, то она до последних дней оставалась в Киеве. Когда Киев сдали, то она пришла домой, переоделась в гражданскую одежду и ушла из города, а так попала бы в Бабий Яр. Моя сестра внешне не похожа на еврейку, поэтому ей удалось перейти линию фронта, и всю войну она служила в армии, демобилизовалась в 1946 году. Сейчас моя сестра живет в Нью-Йорке. А наши знакомые ребята-евреи с Подола, кто остался в Киеве – все погибли. Кого-то сразу загнали в Бабий Яр, другие прятались, и потом их выдали немцам.

Когда я окончил седьмой класс, то пошел работать в Военкнижторг – летом торговал в магазине в летнем военном лагере, а остальное время работал на складе. Поступил на заочное отделение книготоргового техникума, окончил его с отличием. Потом поступил в торговый институт, окончил и его, и после этого еще десять лет проработал в торговле. Потом работал в строительной организации экономистом, в шестьдесят лет ушел на пенсию, но еще понемногу работал, уже будучи пенсионером.

А.И. – Хочу задать Вам еще несколько вопросов о войне. Какое индивидуальное оружие было у минометчиков?

П.О. – У меня была винтовка-трехлинейка. А вообще любой из нас мог взять автомат – немецкий или наш. Я тоже одно время носил немецкий автомат, пока к нему хватало патронов. Да и винтовку можно было всегда найти и нашу, и немецкую – убитых лежало много, брали оружие у них.

А.И. – Какое оружие Вам больше нравилось?

П.О. – Очень удобный автомат – ППШ с круглым диском, потому что при стрельбе его можно положить на бруствер. Автоматы с рожком не такие удобные. И опять-таки, у ППШ в диске больше патронов, в бою это важно.

А.И. – Как хоронили убитых?

П.О. – В пехоте вообще никого хоронили, им было некогда, потому что в бою одни гибнут, а остальные или идут вперед или сами выходят из строя. Этим занимались в основном похоронные команды – они собирали убитых в братскую могилу, записывали какие-то их данные, если было что записывать. А вот артиллеристы своих убитых хоронили по-человечески, над каждой могилой надписывали табличку.

А.И. – Как Вы относились к немцам во время войны?

П.О. – Ну, во-первых, обо всех их злодеяниях я тогда не знал. Хотя, когда освобождали Краснодар, то нам передавали, что там у немцев машины-душегубки, в которых они травили людей газами. Но все-таки у меня не было особой злости к немцам. Такое понятие как злость больше зависит от человека – человек или злой сам по себе, или не злой.

А пленных немцев я увидел уже в конце войны, в Восточной Пруссии, их заставляли работать – закапывать своих убитых. Отношение к ним было разное. Одни относились спокойно, а те, у кого друзья погибли, могли и застрелить. Один раз я видел, как откуда-то из штаба наш солдат вывел троих немцев, достал пистолет – видимо, ему дали команду их расстрелять. Они перед ним на землю падали, умоляли, просили, но он их все равно застрелил. А ведь это не так легко психологически – из пистолета убить безоружного человека!

А.И. – Брали трофеи в Восточной Пруссии?

П.О. – У нас трофеев как таковых не было. Потому что возникал вопрос – куда их деть? Хорошо, если можно было что-то положить на повозку. Так и то, в 144-й дивизии наш комполка лазил по повозкам, рылся в наших вещах – что-то выбрасывал, что-то забирал себе. Что мы брали, так это часы. Как-то раз Федин, командир расчета из нашей роты, пошел вперед, а там понад берегом шли немцы сдаваться в плен. Так он их останавливал и у каждого забирал часы. Помню, что эти немцы почти все были пожилые – лет по пятьдесят или даже больше.

А.И. – Как обстояло дело с межнациональными отношениями в роте? Вы сталкивались с проявлениями антисемитизма?

П.О. – Отношения были хорошие. Например, у нас в роте был казах, и никто его не обижал. Антисемитизм, конечно, был. Но у меня же на лбу не написано, что я еврей – тем более, что назывался я Петром, а не своим настоящим именем. В общем, я этого особо не афишировал, а меня никто не спрашивал. Важнее было, откуда ты родом. Встретил кого-нибудь с Украины – это земляк, независимо от того, кто он по национальности. Хотя анекдоты про евреев шли колоссальные, например, была шутка про «5-й Украинский фронт» в Ташкенте. Но все-таки во время войны еще не было такого обостренного чувства к евреям. А после войны, если ты еврей, то по службе не продвигаешься, и на хорошую работу тебя тоже не возьмут. Хотя, например, в партию меня приняли в 1945 году, и партийный билет лежит до сих пор, я его не выбрасываю.

У нас в роте дисциплина была на высоком уровне, не было такого, как сейчас, что в армии солдаты друг друга бьют. Слова «дедовщина» мы тогда даже не знали. Когда мы приехали на Дальний Восток, то нам дали пополнение 1927 года рождения, и мы все прекрасно относились к этим ребятам.

А.И. – С кем-то из боевых товарищей поддерживали отношения после войны?

П.О. – Я дружил с Халаевым, командиром расчета. Хороший был парень, после войны жил под Новороссийском, мы ездили друг к другу в гости. Он умер не так давно, года три назад. Халаева ранило в 1944 году, он демобилизовался, хотел вернуться домой на Кавказ, а его вместо этого отправили в Среднюю Азию. Всех балкарцев выселили туда, потому что некоторые из них помогали немцам – проводили их по тропам на Эльбрус.

Командиром взвода у нас был Ребров, мы с ним виделись на встречах ветеранов, и он тоже приезжал ко мне домой. Я ездил на встречи ветеранов и в 144-ю дивизию, и в 108-ю. Еще меня приглашали на встречи 337-й дивизии, но поскольку я там совсем мало провоевал, то не стал ездить. А нас, как ветеранов 108-й дивизии, принимали в Запорожской области в городе Гуляйполе, в Николаеве, в Коминтерновском районе Одесской области, в Молдавии. Хотя туда я во время войны не дошел, выбыл из строя. Дивизия потом воевала в Венгрии и дошла до самой Австрии. После войны ее вернули в Советский Союз и расформировали. А 144-я дивизия в 1941 году участвовала в обороне Москвы под Звенигородом. Поэтому меня приглашали и в Москву, нас там очень хорошо встречали.

А.И. – Чем Вы награждены за участие в войне?

П.О. – Первую медаль, «За боевые заслуги», я получил еще на Кавказе, и потом долгое время меня ничем не награждали. А когда я воевал в Восточной Пруссии, то в наших частях вообще никаких награждений не было. Видимо, потом власть посмотрела и подумала, что люди прошли войну, по нескольку раз ранены, а наград не имеют. И когда мы находились на Дальнем Востоке, то по ротам ходил командир полка и спрашивал, кто сколько воевал, где воевал, где ранен. И говорил, кому какую награду записать. Мне дали медаль «За отвагу». А орденом Славы меня наградили позже, за бои в Маньчжурии – я уже рассказал Вам об этом. Еще у меня есть медали «За оборону Кавказа», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Японией», «За победу над Германией», но эти медали я не считаю боевыми.

А.И. – Часто вспоминаете войну?

П.О. – Бывает. У меня те события до сих пор перед глазами. Я их помню лучше, чем то, что было со мной вчера! И время от времени снится война – просыпаюсь и нехорошо себя чувствую – или голова очень болит или что-то в таком духе.

Не знаю, будет ли это Вам интересно, но я хочу рассказать одну историю из моей сегодняшней жизни. Прошу Вас включить ее в текст нашего разговора. Дело в том, что я долгое время работал в организации «Украгропромстрой», а в 90-е годы все имущество этой организации приватизировали и нам дали ваучеры. Причем имущество было довольно большое – например, туда входило два двухэтажных здания, большой гараж и многое другое. Поскольку я там проработал двадцать лет, то получил 14000 акций. И потом наше руководство решило акции продать, а я в этот момент болел, и большую часть акций продали без меня, а многие люди, в том числе и я, остались с акциями на руках. Нам сказали, что наши акции тоже выкупят, но обманули, и никто их не выкупил. А когда акции продавали, то руководство взяло по 75 гривен за акцию, некоторым давали по 25 гривен, а нам вообще ничего. И я остался ни с чем – вроде бы я акционер, но кто-то скупил большинство акций и управляет организацией, а я хожу на эти все мероприятия, но от меня ничего не зависит, и никаких дивидендов мне не платят, хотя организация работает с прибылью.

И вот в 2010 году, 9 мая, я вышел на Майдан Незалежности, и тут выступает Янукович – говорит, что старается для ветеранов войны. Я думаю: «Ну раз так, то посмотрим, как ты стараешься». Написал ему письмо – что так и так, меня, участника войны, обманули. Понятное дело, мое письмо отправили какому-то «стрелочнику», этот «стрелочник» написал, что дело подлежит расследованию. Я пишу второе письмо – чтоб, мол, прокуратура рассмотрела. Городская прокуратура направила меня в Печерскую районную прокуратуру, а те перенаправили к тому же «стрелочнику», который дал мне первый ответ. Я третье письмо написал – опять та же самая песня. Тогда я надел награды, написал небольшой плакат о своей проблеме и пошел протестовать под Верховную Раду. Пришел к Верховной Раде, меня начали прогонять оттуда – мол, где разрешение на то, чтоб ты тут стоял? Я говорю: «Какое разрешение?! Я, старый человек, буду ходить и искать какое-то разрешение?» Стал в стороне, прошло мимо меня несколько депутатов. Прошел Костенко, прошла вот эта женщина из партии Ющенко, Григорович ее фамилия – на меня ноль внимания. Потом подходит какой-то человек, говорит: «Я тут проезжал со своим начальником, и он сказал, чтобы я поинтересовался, в чем дело, почему Вы здесь стоите». Я ему дал прочитать свой плакат, все рассказал, дал свой телефон. Он выслушал и сказал, что его ко мне послал Виктор Балога (в то время – Министр чрезвычайных ситуаций Украины – прим. А.И.) В конце дня звонит мне сам Балога, спрашивает, что и чего, и говорит: «Сомневаюсь, что у нас что-то получится, но я дал своему подчиненному задание помочь Вам». На следующий день звонит его юрист, я и ему дал всю информацию. Он сделал запрос в Верховную Раду, и через несколько дней получаю я ответ – все те же отписки, что мне присылали раньше! А еще через какое-то время звонит секретарь Балоги и говорит, что сделать ничего нельзя. Вот и получается, что в нашей стране простого человека можно обмануть, ограбить, и он никак не сможет себя защитить. Хоть головой об стенку бейся – толку не будет…

| Интервью и лит.обработка: | А.Ивашин |