В.Ю. - Я родился 23/2/1924 в городе Севастополе. Мой отец, 1897 г.р. уроженец Курска, до революции был членом организации эсэров, после Гражданской войны стал журналистом, работал в редакции газет "Комсомольская Правда", "Труд", "Гудок", "Авиационная газета". Мама была родом из Крыма, работала фармацевтом. В 1925 году наша семья перебралась в Москву, сначала мы жили в коммунальной квартире в Просвирином переулке на Сретенке, но в 1938 году переехали на Таганку. После окончания 7-го класса, в 1939 году я перешел учиться в специальную военно- авиационную спецшколу, находившуюся на Озерковской набережной.

Г.К. - В авиационную спецшколу был особый отбор?

В.Ю. - В спецшколу я пошел сам, по собственному желанию, никто меня не отбирал, и никто не ходил по обычным московским школам осуществлять набор.

В Москве с конца тридцатых годов существовали несколько военных спецшкол, учиться в них считалось престижным, и каждый желающий мог подать в них документы для продолжения учебы. Смотрели только на успеваемость в предыдущей школе, отличникам учебы на приеме отдавалось предпочтение в первую очередь.

Я не думаю, что при приеме в спецшколу кто-то особо пристально копался в наших анкетах.

Я, например, имел репрессированного дядю, но меня приняли в школу без волокиты. Младший брат отца был начальником Главного управления, как тогда говорили, - огнеупорной промышленности. Его жена, актриса театра Немировича-Данченко, сказала как-то в 1937 году в компании одну фразу: "Я бы этого наркома Ежова своими бы руками удавила".

Ей дали десять лет лагерей, а моему дяде "за недонесение" - достался срок в 5 лет…

Ходили мы в форме ВВС: габардиновые брюки, синие кителя, синие шинели.

Учеба в спецшколе была интересной, мы гордились своей принадлежностью к ВВС и сомнений в выборе будущей профессии военного авиатора - у большинства из нас не было. О том, что скоро будет война с немцами, всерьез я не задумывался, хотя в школе ходили разговоры на эту тему.

Г.К. - Как для Вас началась война?

В.Ю. - 22-го июня 1941 года мы гуляли в Кратово, вечером сели в электричку, чувствуем, что-то не так как обычно, все кругом какие-то хмурые, и только здесь от людей мы узнали, что началась война. Мою маму призвали в армию в первый же день, она служила в армии начальником аптеки санитарного поезда и демобилизовалась только в 1946 году.

Уже 25-го июня всех спецшкольников отправили в летние лагеря под Наро-Фоминск, где мы находились до сентября. 12-го июля ушел в ополчение Краснопресненского района мой отец, я даже не смог с ним попрощаться. Отцу предложили служить военным корреспондентом, он отказался, и пошел воевать рядовым бойцом, но перед отправкой на фронт ему присвоили командирское звание. Мой отец, командир огневого взвода, лейтенант Ян Львович Юдицкий пропал без вести в Вяземском окружении…

В сентябре спецшкольников вернули в Москву, нас разместили на казарменном положении в нашем школьном общежитии в Лаврушинском переулке. Десятиклассники дежурили по ночам на крышах домов, сбрасывали бомбы-"зажигалки" с крыш. 15-го октября была очередная бомбежка Москвы. Дежурный по школе приказал: "Всем спуститься в бомбоубежище!", но я с одним товарищем отказался это сделать и сказал дежурному: "Если ты боишься бомбежек, то иди, сам прячься. А мы здесь будем". На следующий день утром выстроили всю школу, и наш начальник, полковник Шкловский, объявил перед строем, что за невыполнение приказа я отчисляюсь из школы. В этот же день московская авиационная спецшкола отправилась в эвакуацию на восток. Уже после войны я встретил своего одноклассника Башашкина, ставшего знаменитым футболистом ЦСКА и игроком сборной страны. Он рассказал, что наш класс после окончания спецшколы был направлен в авиатехническое военное училище, и пока они доучились, война фактически закончилась, почти никто из них на фронт так и не попал.

16-го октября я вернулся в свою комнату в "коммуналке". В квартире пусто, и только огромная библиотека, собранная отцом, напоминала, что когда-то было и мирное время...

Вышел на улицу, встретил знакомого, которому рассказал, что со мной произошло, и я не знаю что делать - в армию или в ополчение меня не берут по возрасту, а куда идти искать работу - не знаю (к этому времени почти все московские заводы были эвакуированы), товарищей или родных в городе не осталось. Он посоветовал мне пойти с ним в 1-й Коммунистический госпиталь (это госпиталь Бурденко), где набирали санитаров на работу. Я выглядел совсем мальчишкой, но меня приняли на работу. До самого призыва в армию, до августа 1942 года, я проработал санитаром в хирургическом отделении, начальником которого был полковник медицинской службы Гусев.

Работы у санитаров было невпроворот. Насмотрелся на человеческие страдания, на увечья, на трупы, и к моменту ухода в армию хорошо понимал, что такое война. Жил в госпитале, в город почти не выходил. Москва в сорок втором году выглядела грустно: осадное положение, комендантский час, кругом противотанковые "ежи", небо над центром закрыто аэростатами…

Г.К. - Куда Вас направили после призыва?

В.Ю. - Призвали в августе. Не было никаких призывных и мандатных комиссий, просто колонну призывников привели в Лефортовский парк. Нас выстроили. Появился какой-то капитан и, проходя вдоль строя, стал пальцем указывать на тех, кого он отбирает в свою команду: "Ты… ты… ты…". Он отбирал только призывников высокого роста, и я со своими 182-мя сантиметрами роста тоже попал в эту команду "гренадеров". Нас построили и привели в Лефортовские казармы, в 1-е Московское военное пехотное училище имени Президиума Верховного Совета.

Нам объявили, что мы зачисляемся курсантами в это училище. Никто не задавал нам никаких вопросов, не спрашивал у кого какое образование, состав семьи, где находятся родные и так далее. Уже потом, во время учебы нас стали проверять "до седьмого колена".

Я был зачислен в минометную курсантскую роту, в которой готовили командиров взводов 82-мм минометов. Нашим взводным был лейтенант Драган, очень приличный человек, курсантским батальоном командовал грек, капитан Филлипиди, а начальником училища был ГСС генерал Младенцев. Начались тяжелые курсантские будни: бесконечные изматывающие переходы и марш-броски с полной выкладкой и минометами до Солнечногорска и обратно. Когда возвращались в Москву с учений, то по городу шли до своих казарм парадным шагом.

Наш взводный Драган жалел своих курсантов, относился к ним по-человечески, кто-то на него "настучал", и за "мягкотелое отношение к подчиненным" Драгана из училища отправили на передовую. Старшиной нашей курсантской роты был типичный хохол-службист, жестокий и малограмотный, так он, пользуясь неограниченной властью, все время пытался третировать курсантов, имевших фамилии Розенфельд, Коган и тому подобные.

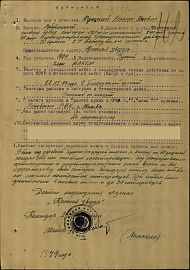

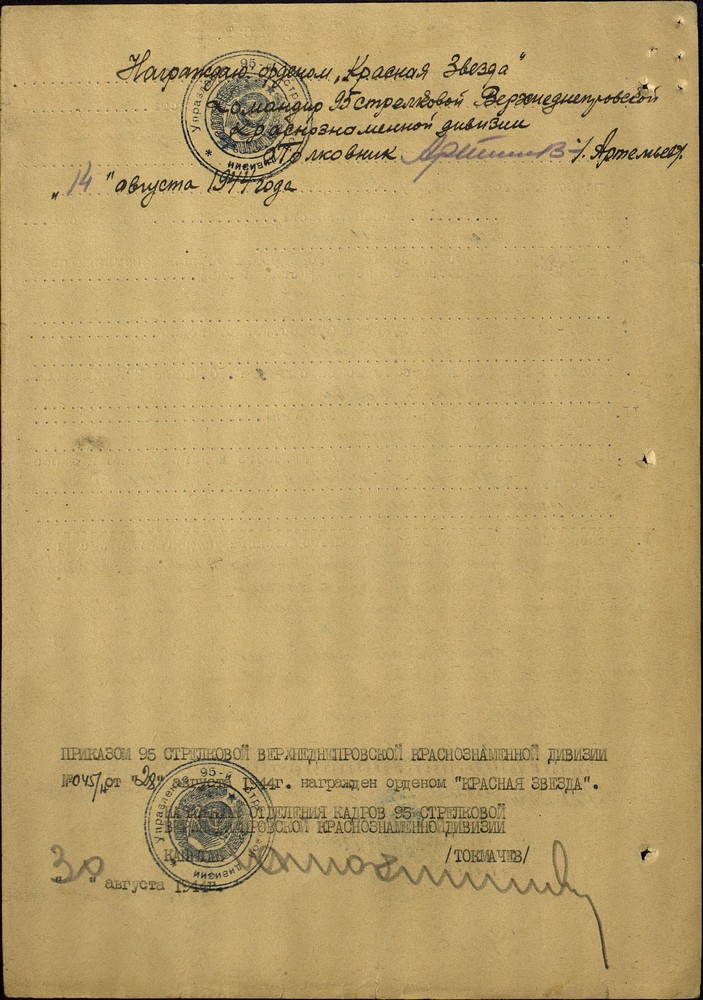

Атмосфера в училище была довольно суровой, все было рассчитано на грубое подчинение, даже в курсантской столовой нас "дрессировали" раз по десять перед приемом пищи: "Шапки снять! Сесть! Встать! Сесть! Встать!.."., пока командирам не казалось, что достигнуто абсолютно синхронное выполнение команды. Наш выпуск состоялся в конце весны 1943 года, курсанты получили кирзовые сапоги вместо обмоток, погоны младших лейтенантов, и всех - 300 человек из нашего набора отправили на Волховский фронт, только двоим отличникам учебы, Владимирову и мне, было сразу присвоено лейтенантское звание. Владимирова оставили командовать курсантским взводом в училище, а мне дали все документы на руки и "отдельное распределение" - предписание прибыть в Тульскую область, где в поселке Ленино стояла на формировке 95-я стрелковая дивизия, командовал дивизией полковник Виндушев.

Рядом с ней формировалась "советская" польская дивизия имени Костюшко.

Из дивизии меня направили в 241-й стрелковый полк. Начальник артиллерии полка посмотрел мои бумаги и сказал: "Мы формируем батарею 120-мм минометов. В ней пока никого нет. Бери формировку на себя". Постепенно на батарею стал прибывать личный состав, сначала прибыли взводные лейтенанты из артучилища: москвич Боря Курман и Коля Стрелков.

Потом появился назначенный командир батареи, уже имевший боевой опыт и орден Красной Звезды. Фамилия его была Приходцев, но по национальности он был украинцем.

Мои воспоминания о нем остались неоднозначными, это был человек самовлюбленный и властный, с низким уровнем культуры и знаний, но обладавший большим умением выслуживаться перед начальством. Батарея делилась на три огневых взвода, по два миномета в каждом. Наводка проводилась с помощью буссоли. Формировка дивизии продолжалась примерно месяца три, а потом мы выступили на передовую.

Г.К. - Из кого формировался личный состав батареи 120-мм минометов 241-го СП?

В.Ю. - Рядовой состав батареи был набран из недавних призывников из сельской российской глубинки. К нам специально как, например, в артиллерию, не отбирали бойцов с образованием. Рядовой и сержантский состав состоял из простых деревенских ребят. Но ездовыми к нам прислали таджиков, до получения механической тяги минометы и боеприпасы перевозились низкорослыми диковатыми монгольскими лошадками. Когда мы получили машины, то ездовых - таджиков отправили в полковой обоз, поскольку толку от них было мало, даже подносить мины было трудно им доверить, чуть что, они начинали прятаться по щелям и углам или отлынивать от боя, заводили "свою привычную песню" - мол, "командыр, не могу, курсак болит". Каждая мина к миномету нашего калибра весила 16 килограмм, и чтобы под ответным огнем противника в нужном темпе подносить их к минометам - здесь нужно иметь здоровье, поэтому подносчиками мин назначали крепких ребят, у нас был такой сибиряк, Кобельков, здоровый, косая сажень в плечах. Всю войну так было, кого пришлют - с теми и воюешь. У нас, например, орудийные расчеты полковой батареи 45-мм орудий были полностью сформированы из амнистированных уголовников, которых прямо с тюремных нар отправили на фронт.

Г.К. - Как быстро Вы адаптировались во фронтовой обстановке?

В.Ю. - Как и у всех, заняло какое-то время привыкнуть к тому, что кругом смерть. Когда в первый раз выдвигались к передовой, то попали под серьезную бомбежку, немецкие пикировщики сбрасывали на нас не только бомбы, но и пустые бочки, которые с диким, жутким свистом летели к земле, выматывая из нас всю душу. Я тогда впервые увидел, как от напряжения у меня дрожат пальцы, закурил первый раз в своей жизни. Рядом был госпиталь, так немцы его разбомбили в пух и прах. Заняли позиции на передовой, было относительное затишье. Я пошел в гости к артиллеристам, рядом батарея 76-мм орудий вела огонь по площадям. Вдруг возле орудия разрывается снаряд, молодой парнишка только успел произнести: "Мама", и упал замертво, сраженный осколком… Через месяц-другой на передовой уже ко всему привыкаешь…

Послали нас с пехотой на штурм высоты, бежим к ней, а немцы по нам ведут огонь из самоходок. Пехотный взводный бежал чуть впереди меня, и тут ему осколком снесло голову, но обезглавленное тело еще по какой-то инерции сделало 3-4 шага, и только потом взводный упал…

Г.К. - Я посмотрел по мемуарной литературе боевой путь Вашей дивизии, и получается, что первая половина 1944 года для 95-й гв. СД была относительной спокойной - почти три месяца на участке дивизии не велись активные наступательные операции, да еще полтора месяца дивизия находилась во втором эшелоне армии. Чем занимались минометчики батареи в обороне, когда на передовой было относительное затишье?

В.Ю. - С февраля месяца до конца июня 1944 года мы стояли в обороне, но минометчики и артиллеристы периодически были задействованы. Из 120-мм минометов огонь по площадям не велся, но все время мы получали от артразведчиков или от начальника артиллерии полка новые данные на ведение огня, по каждой новой засеченной немецкой цели.

Часто проводились разведки боем, которые мы поддерживали, но фронт стоял на месте.

После тяжелых боев конца сорок третьего года нам эта передышка - переход к обороне - была просто необходима. Дивизия была обескровлена, в стрелковых ротах по десять человек оставалось. У нас в сорок третьем году на батарее больших потерь не было, но мой товарищ, командир взвода Боря Курман, выбыл из строя, ему оторвало ногу.

Мы окопались, вырыли для себя землянки. По вечерам взвод собирался вместе, проводились политинформации, а потом кто-то начинал "тискать романы", пересказывать "Графа Монте-Кристо". Бойцы немного пришли в себя, кормили нас в обороне неплохо, пшенной каши на всех хватало, как тогда говорили: "Пшенку рубаем - немцев убиваем".

Давали еще суп, заправленный лососью из консервных банок. Офицерам стали выдавать доп.паек: масло, шоколад, тушенка и сахар-рафинад. Я себе оставлял только рафинад, а остальное из доп.пайка отдавал солдатам… От вшей понемногу избавились, Когда мы были во втором эшелоне то дважды к нам приезжала фронтовая концертная бригада, на поляне поставили ЗИС, борта у грузовика опустили, и артисты дали концерт.

Уже в мае стало ясно, что скоро пойдем в наступление, нам привезли дополнительный боекомплект, стали чаще появляться политработники и всякие проверяющие.

Г.К. - А как июньское наступление для Вас начиналось?

В.Ю. - Сначала была проведена трехчасовая артподготовка по немецкому берегу, а потом началась массовая переправа через Днепр, кто вплавь, кто на лодках и плотах, кто на понтонах. Мы захватили плацдарм и закрепились. В первых немецких траншеях было большое количество немецких трупов, но попадались и живые, оглушенные и контуженные немцы, после нашей мощной артподготовки они находились в прострации и не могли оказать серьезного сопротивления. Мы вели на плацдарме непрерывный огонь по отступающим от Днепра немцам, и у меня во взводе один миномет разорвало. За бои на днепровском плацдарме я был награжден орденом Красной Звезды. Что интересно, когда нас вывели с плацдарма, и я доложил начальнику артиллерии полка, а затем начальнику арт. технического вооружения полка о том, что один мой миномет полностью вышел из строя, то мне заявили: "А ты докажи, что исправный миномет не бросил! Возвращайся на плацдарм, вези сюда миномет, мы проверим, и тогда дадим новый", и мне пришлось снова переправляться на плацдарм за обломками миномета.

Потом мы начали зачищать "котел окружения", в котором по лесам метались в разные стороны, пытаясь прорваться на запад, десятки тысяч немцев. Здесь мне впервые пришлось убить немца в упор. Шли по роще, а навстречу нам внезапно появились четыре немца, сразу началась перестрелка, расстояние между нами - какие-то считанные метры. Я из ТТ одному немцу попал прямо в шею, он закачался, а потом рухнул мертвым на землю. Одного из этой "четверки" мы взяли в плен. Это был высокий, здоровый блондин, мы его накормили, дали ему выпить водки, повели к штабу, и тут заметили, что он какие-то ключи сбросил в воду. Стали допытываться - что за ключи? - молчит, и мы немца сдали в СМЕРШ, пусть там с ним разберутся.

Когда вышли к Неману и получили приказ - без промедления переправиться через реку и захватить плацдарм - что мы и сделали. На две минометные батареи и на потрепанный стрелковый батальон достался участок обороны длиной в восемь километров. Комбат передал приказ комдива: "Стоять насмерть! Ни шагу назад!". Но как удержать такой большой плацдарм столь малой группой, да там еще лес на многих участках вплотную подходил к срезу воды, нельзя было прикрыть все направления. И немцы, пробравшись в наш тыл, без единого выстрела вырезали всю батарею 82-мм минометов, всех до единого, и тех кто находился на огневых, и тех кто в траншеях… Все минометчики заняли оборону в окопах, и как-то ночью слышим жуткий мат, это появился наш командир полка со свитой, оказывается мы опять "проспали немцев", противника перед нами уже нет, немцы отошли на новый рубеж обороны.

А через несколько дней меня тяжело ранило, и на этом война для меня закончилась.

Г.К. - Как ранило?

В.Ю. - Меня вызвали на КП, я только поднялся, как разрывная пуля попала мне в верхнюю треть бедра, наверное, стрелял снайпер. Несли в санбат мимо своей батареи, ребята накидали в вещмешок еды, часы, трофеи (но все украли госпитальные санитары, а когда после операции я очнулся от наркоза, то увидел, что кто-то снял часы с моей руки. Нашли эту медсестру, которая своровала мои часы, потребовал, чтобы она их вернула). Меня отправили в полевой госпиталь, где сделали операцию, наложили шины, сказали, что рана чистая, и отправили меня во фронтовой госпиталь, в Гродно. На носилках меня с другими тяжелоранеными положили в кузов ЗИС-5, но по дороге мы попали под бомбежку, и двоих, лежащих в кузове рядом со мной, убило осколками бомбы. В Гродно меня положили в палату, где уже лежал раненый генерал-майор, он стал меня расспрашивать, кто я, при каких обстоятельствах ранен, и тут появляется медсестра и говорит, что хочет посмотреть мою рану в процедурной комнате. Когда она сняла бинты, то в лице сразу изменилась, говорит кому-то: "Срочно зови сюда капитана". Пришел молодой капитан, зауряд-врач, посмотрел на рану: "Не повезло тебе лейтенант. У тебя газовая гангрена!" - "Не может быть!", тогда врач взял в руку пинцет и, касаясь им места ранения, спросил: "Чувствуешь прикосновение?" - "Нет" - "Ну вот тебе и доказательство. Надо срочно оперировать. Без ампутации - смерть". Я сразу согласился на операцию. Утром очнулся в палате, ногой повел… - а там пустота…При высокой ампутации культю не сшивают, а разрезают в двух местах и постоянно накладывают повязки с мазью, но мне это не помогало, гной из культи течь не переставал. Меня поместили в офицерскую палату, где стояли двухэтажные нары, меня наверх, внизу лежал раненый майор. На обходе появился генерал, главный хирург фронта, посмотрел на меня и изрек: "Давайте ему больше пить". На санитарном самолете У-2, в "люльке", меня перевезли в эвакогоспиталь в Белосток, а оттуда, уже на санитарном поезде, отправили вглубь страны. Перед Моршанском мне стало плохо, и в Моршанске меня с еще одним парнем вынесли из вагона на носилках на перрон. Мимо нас шли старенькие бабушки, которые дали нам картошки и по кусочку хлеба. Я попал в госпиталь Наркомздрава, а оттуда меня перевели в военный госпиталь в Москву, и надо же было такому случиться, что я попал именно в тот госпиталь, в котором работал санитаром до призыва. Заносят меня на носилках, а мимо проходит врач Виноградова, узнала меня, остановилась, откинула одеяло с носилок, посмотрела, как меня покалечило, и произнесла только одно слово: "Жаль…". А лечащим врачом в моей палате оказалась Мария Антоновна, с которой я также раньше работал. Вскоре мне пришлось пройти еще одну операцию под спинномозговой анестезией, рана гноилась, кость вылезала из культи…

Лежал в офицерской палате, с одной стороны от меня капитан-сибиряк, кавалер ордена Боевого Красного Знамени, которому оторвало одну руку и ногу, а с другой стороны лежал офицер Иван Белоцерковский. И как-то этот Белоцерковский понес на евреев, мол, жиды-сволочи, и прочее в подобном духе, так капитан стал бить его протезом, а потом сказал: "Еще раз услышу - убью, как бешеную собаку!". Из московского госпиталя меня выписали в мае 1945 года, на костылях, я долго ждал протез, но… Квартира наша была на шестом этаже в доме без лифта, и когда я первый раз поднимался к себе на костылях, то от отчаяния матерился.

Г.К. - С мыслью, что теперь вы навсегда остались инвалидом, тяжело было сразу свыкнуться?

В.Ю. - Мне тогда было всего двадцать лет, а в этом возрасте все равно в будущее смотришь с оптимизмом. Пройти через "мясорубку войны" на передовой и остаться живым, пусть даже без ноги… - это большое везение… Иногда я забывал, что ноги нет, помню, в госпитале на какой-то праздник взял у товарища по палате галифе, подвернул их на ампутированной ноге, спустился на костылях туда, где собирали ходячих раненых, нам дали выпить по 100 грамм, меня немного развезло, и тут я забыл про костыли, сделал шаг вперед, и упал на пол, размозжив культю. Ко мне все кинулись, а я кричу первым делом: "Штаны снимайте! Они чужие!". Но все равно галифе были залиты кровью… Но каждый из раненых по своему реагировал на полученные увечья.

Один парнишка, 1925 г.р., безногий, получил от своей девушки письмо, в котором она написала: "Мне инвалид не нужен", и он, прочитав письмо, выбросился из окна, разбился насмерть…

Самый тяжелый период наступил после выписки из госпиталя.

Мне дали 2-ую группу инвалидности, а через полгода перевели на 3-ую группу, моя инвалидная пенсия составляла всего 190 рублей и тогда это были просто сущие гроши. Отец погиб, мать еще служила в армии, я был в Москве совсем один, не имея специальности или средств к существованию, хорошо хоть, что мать часть своего армейского аттестата пересылала мне.

В Ленинграде до войны жила родня, но мой двоюродный брат Саша Векслерчик, механик-водитель Т-34, сгорел в своем танке на Волховском фронте, а его брат Рафаэль, военврач, был тяжело ранен под Берлином и остался инвалидом, так что ехать мне было некуда.

Получил протез, стал ходить с палочкой, но подобрать нормальный протез после высокой ампутации бедра это очень сложно, протез постоянно натирал культю до крови, и, помучившись с ним до середины шестидесятых годов, я снова стал ходить только на костылях.

Инвалиды войны, безногие и безрукие калеки, которым страна после войны положила мизерные пенсии и обрекла на нищенское существование, собирались по пивным и шалманами, где с "шумом" или потихоньку окончательно спивались, и вырваться из этого замкнутого круга отчаяния могли только молодые ребята, не потерявшие веру в себя и жажду полноценной жизни. Чтобы не спиться, надо было идти учиться или работать. Я поступил в вечернюю школу рабочей молодежи, закончил в ней 10-й класс с серебряной медалью и решил поступать на юридический факультет МГУ, куда инвалидов войны должны были брать без экзаменов, но мне отказали в приеме, даже не утруждаясь объяснить причину отказа.

Люди, знающие обстановку, мне объяснили, что на юрфаке МГУ введен запрет на прием евреев на учебу, и я понес свои документы в Московский государственный юридический институт, расположенный на улице Герцена, где ректор Гавриил Иванович Федькин, порядочный человек, смело брал на учебу евреев, участников войны, без процентных ограничений. На нашем курсе было множество инвалидов ВОВ, два Героя Советского Союза, в группах училось по 30 человек, курс обучения в институте длился 4 года. В 1948 году, когда "борьба с космополитами" стала набирать обороты, то и в наш институт перестали брать евреев на учебу, начались гонения, первой жертвой которых пал профессор Гурвич. Но на распределении после окончания института, нам окончательно дали понять, что на войне мы были нужны, а теперь все евреи зачислены в "неблагонадежные". За исключением двоих, никто из евреев не получил распределение на работу, путь на работу в прокуратуре, в судебные или милицейские органы для выпускников-"космополитов" был наглухо закрыт секретными партийными инструкциями - "жидов не пущать!". Не смотрели, кто инвалид безногий, а кто герой Сталинграда. У нас в группе учился Зеликович, бывший армейский разведчик, награжденный шестью боевыми орденами и лично принимавший участие в пленении фельдмаршала Паулюса - и ему тоже дали от ворот поворот. Оставалось только идти самим искать работу в адвокатуре или юристконсультом на предприятиях, но и в коллегии адвокатов уже ввели на евреев "процентную норму", так что, работу в Москве без целевого распределения я найти не мог, и поэтому, бросив все, со своим товарищем Ароном Щигликом я уехал в Хабаровск, где сначала преподавал в юридической школе, а затем в школе милиции. В 1952 году стали поголовно увольнять евреев с работы, и мою маму тоже уволили, она написала письмо на имя Ворошилова "… я пять лет была в армии, муж погиб на фронте, сын - инвалид войны. За что?.."., но ответа не дождалась… Невзирая на увечье, я был оптимистом, любил жизнь такой, какой она сложилась, не чувствовал себя ущербным, так как интенсивно работал.

Г.К. - Как солдаты и офицеры батареи относились к политработникам, к служащим в тыловых подразделениях и к представителям СМЕРШа?

В.Ю. - Вслух принародно свое недовольство к их деятельностью никто не выражал, за подобные высказывания можно было дорого заплатить. К политработникам на фронте отношение было неважное, хотя среди них нередко попадались смелые и интересные люди.

Они считались "лодырями", а их фронтовая работа - "не бей лежачего". Но негативное отношение комиссарам в немалой степени было основано на несправедливых предубеждениях, мне приходилось видеть замполитов в 1-й траншее, которые с призывом "За Родину! За Сталина!" поднимали бойцов в атаку. Сам я в партию вступил на фронте, искренне веря в правое дело ВКПб.

С "особистами" почти не приходилось сталкиваться, они терлись в тылах и считались "тыловыми шкурами", но само слово СМЕРШ звучало на войне весомо и зловеще.

У нас на батарее "особисты" арестовали парня, который пошел по нужде и подтерся газетой с портретом Сталина. Это не анекдот, но парня забрали от нас под конвоем.

Второй раз мы увидели "особистов" у себя, когда батарею пытались обвинить в том, что мы своим огнем "накрыли" нашу пехоту. Было проведено расследование, с нас сняли все подозрения, так как было доказано, что по своим ударили артиллеристы из дивизионного артполка, а не минометчики.

Тыловиков-штабистов ненавидели все на передовой, мы просто завидовали "тыловым крысам", что они хорошо одеты и обуты, всегда сытые, все в орденах, а мы тут в грязи под пулями и бомбами, а от зависти до ненависти - меньше чем четыре шага.

Настоящие "окопники" с войны возвращались только с нашивками за ранения, одинокой медалькой на гимнастерке, с костылями в руках или с тощим "сидором" за спиной, а "тыловые крысы", увешанные орденами, тащили к себе трофеи в чемоданах, награбленные в Германии.

У нас во дворе жил полковник, начальник тыла армии, так после войны до самого конца сорок пятого года к нему, как по графику, все время приходили набитые добром грузовики с "немецкими трофеями"…

Г.К. - Отношение к немцам, как к противнику?

В.Ю. - Сказать, что мы сильно чувствовали применение немецкой артиллерии - я не могу. Немцы часто вели огонь по площадям, но в обычном бою наша артиллерия действовала лучше немцев. Божьим бичом для нас были немецкие самоходные орудия, это была страшная вещь, доходило до того, что на Немане против самоходок выводили "катюши" на прямую наводку.

Пленных немцев у нас в полку не убивали, и я даже видел, как в сорок четвертом году вели мимо нас колону пленных "власовцев", которые дрались в окружении до последнего патрона, но и их не расстреливали по дороге…

Г.К. - Вы сказали, что были моменты, когда минометчиков использовали как простую пехоту?

В.Ю. - Такое случалось несколько раз. В окопы я всегда брал с собой винтовку СВТ и гранаты, а так обычно ходил только с пистолетом ТТ и имел еще трофейный "дамский браунинг".

Перевод в пехоту из минометной или артиллерийской батареи считался как наказание, помню у нас на батарее 45-мм орудий один расчет пошел в "самоволку", так всех за это отправили в пехоту, а сержанта, командира расчета, еще и разжаловали в рядовые. Но были моменты, когда передовую держали минометчики, просто больше уже никого не оставалось в строю…

Я вот что хочу добавить. Пехотинцы это были обреченные труженики войны, но почестей им досталось меньше, чем другим… За год пребывания на фронте, я насмотрелся, как погибает пехота, штурмуя каждую высотку, которая вряд ли кому была особо нужна.

Поднимается пехота в атаку, навстречу огненный смерч, половина уцелевших откатывается назад. Но снова приказ комполка: "Вперед! Вашу мать! Любой ценой!", и так пока всю пехоту не перебьет. И хорошо, если с четвертой попытки эту высоту захватывали…

Людей не жалели, к пехоте относились как к быдлу, гнали ее всегда в лоб, это после войны, все генералы стали в своих мемуарах выставлять себя мастерами обходов, маневров и охватов, а на самом деле стрелковые батальоны безжалостно гнали в бой - тараном вперед, не считаясь с потерями…

Г.К. - С кем-то из фронтовых товарищей после войны довелось встретиться?

В.Ю. - Коля Стрелков, взводный, отличный парень, единственный офицер из нашей батареи 120-мм минометов которому посчастливилось дойти до Берлина. Он в 70-е годы стал собирать ветеранов дивизии и организовывать наши встречи. Сначала я наладил связь с ним.

От него я узнал, что половина нашей батареи погибла в боях в сорок пятом году.

Боря Курман жил в Москве, и с ним я встречался. Однажды нас пригласили на телевидение в Останкино. Вы должны помнить, была такая очень популярная передача в семидесятых годах - "От всей души". Так на эту передачу привезли нашего комбата Приходцева, сначала ему прямо на сцене вручили орден Александра Невского, который искал его с войны, а потом ведущая Леонтьева говорит на всю страну, обращаясь к бывшему комбату: " У нас для вас еще один сюрприз. Мы разыскали ваших фронтовых товарищей, которых вы не видели тридцать с лишним лет, они у нас в студии! Ваши взводные командиры: Николай Стрелков и…", и тут Леонтьева запнулась, дальше шли двое евреев на костылях, Юдицкий и Курман, но как в то время сказать две еврейские фамилии по Центральному ТВ, ведь "все евреи в Ташкенте воевали", и Леонтьева сумела "выкрутиться", сказала так: "Николай Стрелков и… другие ваши боевые товарищи!"…

Коля Стрелков жил в Петрозаводске, но давно уже мне не пишет.

Хочется верить, что он еще жив…

| Интервью и лит.обработка: | Г. Койфман |