Я родилась в Минске 29-го декабря 1928 года.

Пару слов, пожалуйста, о корнях вашей семьи, довоенной жизни.

Нас было всего трое – отец, мама и я. Папа у меня белорус из деревни Дайнова Минской области. Он всей душой принял революцию и в семнадцать лет вступил в партизаны. Там он видно хорошо проявил себя, потому что его направили в знаменитое Кремлевское училище. Но он там недолго проучился. Мама мне объяснила, что он стеснялся своего скромного образования, у него за плечами была только церковно-приходская школа, и попросил перевести его в другое училище.

А мама у меня из семьи сталевара из Днепродзержинска. Когда в 1921 году разразился страшный голод, семья собралась, и поехала к бабушке в Быхов. Но дорогой они заразились брюшным тифом, и на полпути их ссадили с поезда и поместили в тифозный барак. Вскоре ее мать и две сестры умерли, и мама в свои пятнадцать лет осталась одна… Все их вещи изъяли и сожгли еще при поступлении, и при выписке из больницы ей выдали только больничную сорочку и полбулки хлеба. На билет денег не было и она одинокая, полураздетая, босая пошла по шпалам… А питалась только тем, что ей давали рабочие-путейцы встреченные по дороге. Так она и пришла к бабушке…

Пожила у нее года два, а после смерти бабушки осталась совсем одна. Но к ней в домик попросилась жить молодая семья, и она взялась нянчить их маленького ребенка. Люди оказались хорошие, добрые, что сами ели, тем и ее кормили. И к ним часто приходил друг, молодой, красивый командир - мой папа. Так они и познакомились.

Папа был военнослужащим, поэтому детство моё прошло на колесах – его всё время переводили с места на место. Жили и в Белоруссии, и на Украине, и в России. Но все эти переезды тяжело давались маме, со временем у неё пошатнулось здоровье, и папа решил уволиться в запас. Папа всегда был на хорошем счету, поэтому командование пошло ему на встречу и в 1939 году он вышел в запас. Встал вопрос – где жить? Вначале недолго пожили в Бекетовке под Сталинградом, но потом родители решили переехать в Днепродзержинск.

Мама стала работать кассиром на вагонном заводе, а папа работал на «Дзержинке» (знаменитый «Днепровский металлургический комбинат имени Ф.Э.Дзержинского» - прим.Н.Ч), кантовщиком что ли. А жили мы на Первомайской улице, 60. Выкупили у хозяина дома крохотную квартирку: комната, кухня и коридорчик. Вот в этой квартире нас и застала война.

|

Родители – Мария Нестеровна и Константин Иванович |

Голод 1932-33 годов помните?

Непосредственно мы не голодали, всё-таки семьи военнослужащих обеспечивали централизованно. Но голод в Фастове, папа тогда там служил, конечно, был, но насколько я знаю, люди там не умирали. Именно там я пошла в 1-й класс, и хорошо помню, как на большой перемене после 2-го урока нас кормили. Сделали такую отгородку, куда приезжала кухня, и вот там детям выдавали хлеб и по тарелке супа. Дети подбегали и кричали: «Целушку мне! Целушку!», горбушку т.е. И я это тоже кричала, не понимая смысла.

Там же в Фастове папа впервые написал прошение об увольнении, и ему предложили два года отработать председателем колхоза. Это где-то 34-й год был, самая голодовка, и как раз массово проводили коллективизацию. Вот это я уже хорошо помню.

Весной мы уехали в деревню. Названия не вспомню, но совсем близко от Фастова. Папа начал принимать хозяйство, открыли бурты с картошкой, но она оказалась замёрзшей. Тогда он всех колхозников собрал и предложил: «Давайте переберем её. Мороженную пустим на крахмал, хорошую - на семена, а пищевую - раздадим на трудодни». И вот это простое решение как-то обрадовало людей и сразу дало ему необходимый авторитет. Дело пошло, и за два года колхоз поднялся, люди ожили. Помню, что за успехи руководство премировало колхоз племенной свиноматкой. А в пруду, на который мы ходили купаться, развели рыбу и на трудодни стали выдавать и рыбу. В общем, колхоз стал передовым и папу за успешную работу наградили велосипедом.

Репрессии 1936-38 годов вашей семьи как-то коснулись?

Нет, но уже потом я поняла, что в это время родители жили в постоянном страхе… Потому что несколько наших знакомых было арестовано.

Мы тогда жили в Черемхово под Иркутском, там в это время строился завод №328 что ли. (Судя по всему здесь имеется ввиду стройка завода химических источников тока № 389 в Свирске – прим.Н.Ч.) Начальником строительства был некто Лиссовский, жена которого была родной сестрой Троцкого. У них был сын Вова, Володька, с которым мы вместе бегали. Хороший мальчик, воспитанный. И когда Лиссовского пришли арестовывать, а он был заслуженный коммунист, имел много наград, так он вышел с пистолетом на крыльцо, и предупредил чекистов: «Куда надо я сам пойду, но если только пальцем ко мне притронетесь - застрелюсь!» Сам сел в машину и его увезли… Вот это я знаю.

А у моей подружки – Анечки Набережной отец работал инженером на строительстве этого завода. Когда мы у них играли, её мама угощала нас вкуснейшим чаем со сливками. И мне запомнилось, что как-то мы опять у неё играли, а тут её папа пришёл: «Ну, Анечка, где твоя подружка? Сейчас будем чай со сливками пить!» Увидел меня и спрашивает: «Чего ты такая печальная?» А у меня была такая большая кукла, у которой глаза сами открывались, закрывались, и во время игры мы её уронили, и глаза выпали. Аня отвечает: «У её куклы глазки отвалились!» Он стал её чинить, а уже когда стемнело, на руках отнёс меня домой. А на второй день Аня мне рассказывает: «Папу ночью арестовали…» Но чем в итоге закончилось, я не знаю. В общем, время было тревожное, и когда на нашей улице останавливалась машина и гудела, родители не спали…

Многие ветераны рассказывают, что в последние предвоенные годы жизнь улучшалась прямо на глазах.

Я бы не сказала, что жизнь так уж улучшилась, скорей это наше сознание улучшалось. Из детей мы превращались в подростков, и восприятие мира, конечно, становилось другим. Да и репрессии к тому времени прекратились, к людям уже по-другому относились.

Но я помню, что во время войны с Финляндией начались перебои с хлебом. Чтобы купить хлеб маме приходилось ночью вставать и идти занимать очередь. А утром ведь на работу… Но потом нам всем сказали пошить по два мешочка и подписать их. И наши общественники приносили в одном булку хлеба, а пустой забирали. Без очереди, без ничего.

Так что жили пусть и тяжело, но как-то умели радоваться жизни. Я прекрасно помню, как еще в Фастове, в те голодные годы на праздники нас, детей, сажали в автобусы или грузовые машины со скамейками и возили с транспарантами по городу. Сами полуголодные, но как же нам было весело… И мечтали не о чём-то обыденном, а о высоком. Я, например, мечтала стать капитаном дальнего плавания, и мои друзья считали, что я обязательно им стану, а они будут моими помошниками.

Что-то говорило о том, что приближается война?

Какие-то слухи о грядущей войне стали ходить ещё во время войны с финнами. Ничего конкретного, тем более что с Германией, но какой-то дух прямо витал в воздухе. Все дети постоянно играли в войну, а в пионерских лагерях вожатые организовывали военные игры. Помню, в Черемхово очень интересно играли. На майки нашивали номера и прятали знамя или пионерский галстук в лесу.

А уже перед самой войной к нам приехал муж папиной сестры, он воевал в финскую, и после ранения у него на одной руке осталось всего два пальца. Так он нам рассказывал про «линию Маннергейма».

Как вы узнали, что началась война?

Когда объявили по радио, некоторые решили, что это не всерьёз. Как так, кто решится напасть?! Ведь мы такие непобедимые! Как в песне поётся - «… и танки наши быстры, и наши люди мужества полны…»

У меня же по правде сказать были какие-то смешанные чувства. С одной стороны понимала, что война это большое горе для народа, а с другой радость, оттого что можно подвиг какой-то совершить. Я ведь читала очень много книг о войне, о разных героях, подвигах. И воспитание было такое – не для себя, а от себя…

Но уже когда прошли первые бомбежки, и когда соседний дом разбомбили, а у нас волной вырвало все окна и двери, вот тут мы уже поняли, что это всерьёз…

Мы собирались эвакуироваться на Урал вместе с маминым вагонным заводом. Даже вещи уже были сложены, но маму всё задерживали на заводе, потому что нужно было сделать окончательный расчёт. А потом папа вдруг нам объявил – «Мы никуда не едем!» Как потом оказалось, его вызвали в военкомат и сообщили, что ему нужно остаться для работы в подполье. Но он нам, конечно, тогда ничего этого не сказал. И только потом я узнала, что мы с папой состояли в одной организации, только я в другой группе.

Как в город вошли немцы?

Немцы пришли уже 23-го августа. Причём не с запада, откуда их ждали, а со стороны Днепропетровска. Большой паники в городе не было, но некоторые люди стали грабить магазины. Помню, как на дороге лежал мешок сахара, видно кто-то слишком нагрузился и по дороге бросил.

А еще за несколько дней стали взрывать заводы, в том числе взорвали водокачку, и в результате весь город остался без воды. За ней приходилось ходить к бассейну за десять километров от нас. Я ходила туда с коромыслом. Вешала на него два ведра и ещё одно умудрялась нести в руке. Ведь очень далеко же ходить. И то ли накануне, а может даже в тот же день мы с моей подружкой Пашей пошли за водой. Когда уже возвращались, спускались по Банному спуску, а он очень крутой, мы упирались, чтобы не расплескать. До середины дошли, тут навстречу какой-то раненый командир на красивой лошади: «Девочки, как мне до переправы добраться?» Объяснили ему, а лошадь храпит, видно воды хочет. Я предложила: «Может, напоить?» - «Нет, девочки, я её на переправе напою. А вы будьте осторожны, немцы уже в городе!»

Когда Широкую улицу заняли до нас дошли слухи, что там немцы расстреляли мужчин и юношей. Там у питомника был ров с речушкой, и их прямо на берегу поставили и расстреляли… Но мы как-то с недоверием отнеслись. Потом стали подходить к нашей улице.

А у нас в парке стояла артиллерийская часть, и мы с Пашей побежали туда. Решили так - если они ещё тут, то мы вместе с ними и уйдём. Прибегаем туда, они уже все собирались, запрягали лошадей. Подходим к командиру: «Мы идём вместе с вами!» Он начал нас отговаривать: «Девочки, вас уже мамы, наверное, ищут!» - «Нет, мы пойдём с вами!» Тогда он решил схитрить. Сказал что-то своим солдатам, и они принесли нам в гимнастерках несколько флаконов одеколона, какой-то веер: «Девочки, смотрите, что мы вам дарим! Отнесите подарки домой и возвращайтесь!» Побежали домой, а тут уже и мама навстречу с ремнём…

Прибежали к Паше, их дом стоял во дворе нашего. А ещё до этого в каждом дворе вырыли щели. Их чем-то накрывали, маскировали, и прятались в них во время бомбежек. А у них окно выходило во двор, и смотрим, а там человек шесть наших солдатиков. Говорю Паше: «Если что, будем их перевязывать!» А тут уже и немцы идут по нашей Первомайской улице. Солдатики кинулись за сараи, а один начал отстреливаться. Стоит и стреляет. Немцы и по тем вдогонку, и по нему. А потом у него видно патроны кончились, достал гранату и хотел её бросить, но он уже ранен был, и когда отвел руку назад, сил бросить не хватило и граната по инерции полетела прямо нам в окно… Ударилась о подоконник, взрывом окно вырвало и такой едкий запах пошел…

Упали с Пашей на пол, и она говорит: «Давай в погреб спрячемся!» Тут как раз из него вылезает её брат. Мальчик лет пятнадцати: «Девчонки, как солдату поможем?» - «Так он ведь погиб…»

Тут опять выскакивает моя мама с ремнем: «Быстро в убежище!» Втроём заскочили туда, закрыли люк над собой, но вскоре услышали крики: «Хальт! Хальт!» Люк открывается, а там немцы: «Выходи!»

В убежище находилось и человек десять мужчин, в основном пожилые, деды, но первыми пошли женщины. Чтобы не сразу расстреляли, а хоть начали разбираться. За женщинами мужчины, и только после них вышли уже мы. Но как вышли, мужчин сразу отделили, построили в шеренгу, а женщин с детьми в другую. Всех мужчин кого собрали, человек сорок-пятьдесят, посадили в подвал молочного магазина. И сразу всех предупредили, если убьют хоть одного немца, то всех этих заложников немедленно расстреляют. В итоге продержали их там дней четыре-пять, а потом отпустили. Просто повезло, потому что расстреливали ужасно…

У нас в Романково жил один знакомый, который прекрасно знал немецкий язык. Кажется, он в I-ю Мировую побывал в немецком плену, там языку и научился. И когда их вывели из убежища, все вышли, немец ему приказывает: «Принеси воды!» А он отвечает на немецком: «Хорошо, у нас в колодце очень вкусная вода!» Только повернулся и пошел к колодцу, как тот ему в спину выстрелил… Вот так мы сразу почувствовали, что такое оккупация…

А вечером мама пошла в сарай за углём. Заходит, а там сидят те самые шесть солдатиков, и просят её: «Не выдавайте, пожалуйста, а то нас расстреляют! А ночью мы уйдём, будем пробираться к своим». Мама пришла домой, набрала каких-то папиных рубашек, кое-как их одела. И ночью они ушли, но чем закончилось, не знаю.

Какое первое впечатление осталось от немцев?

Вы знаете, мы же привыкли, что нам пропаганда рисовала фашистов как зверей, а тут пришли те же самые мальчишки, чуть ли не наши ровесники. Ведь к нам первыми пришли отборные войска, эсэсовцы, а они же самая молодежь. Насколько я знаю, воспитанники из детдомов, которым хорошенько промыли мозги. И с виду они были не озлобленные, наоборот, с добродушными лицами. Просто выполняли всё как мясорубка. Крутишь, и она всё подряд мелет…

|

Площадь Днепродзержинска перед городским театром во время оккупации. (1942 г.) |

К вам в дом они заходили?

В первый что ли день и зашли. По дому особо не рыскали, из вещей ничего не брали. Но как раз перед их приходом мама напекла немного оладьев: «Садись доченька, покушай, а потом и папе отнесешь!» Но только напекла, заходят трое немцев: «О, матка!» На меня показывают: «Цурка?», в смысле дочка. – «Да!» На оладьи показывают: «Вкусно?» - «Да!» – «Можно попробовать?» И что мама могла ответить? - «Пробуйте!» А они взяли и всё съели. - «Вот и поужинали…» Вроде это как-то и вежливо, попросили, но смертью от них пахло. Чуть что не так сделаем и всё…

Ещё в город пришли итальянцы, у них были каски с перьями. Были у нас и венгерские части, причем не в форме, а вроде как в национальных костюмах. У них такие лаптики и белые штаны, мы говорили – подштанники. Но я их видела только в городе, когда они по проспекту Пелина проходили, а близко нет. Я подумала, господи, словно на какой-то маскарад вырядились. Может и поэтому, но мне как-то и не было страшно. И вскоре произошел такой случай.

У нас по улице вели колонну пленных. Но это была уже поздняя осень, и после проливных дождей дороги превратились в сплошное месиво. Тут ещё морозы ударили как никогда рано, и земля замерзла в уродливых буграх и кочках. Немцы шли, кутаясь в шарфы и шинели, но было видно, что их это не спасало. А на наших было просто невозможно смотреть… Измученные, истерзанные, голодные, они брели из последних сил, стараясь не упасть. Многие разутые, босые. Некоторые сняли гимнастерки и обернули ими ноги, но и это не спасало. За колонной на снегу оставался сплошной кровавый след…

Люди стали бросать в колонну у кого что было: калоши, ботинки, тряпки, шарфы. Бросились выносить из домов хоть что-то из продуктов, но немцы не разрешали передавать. А я оказалась там с большим куском хлеба, и не чувствуя страха, пошла прямо к колонне. Я и не отдавала себе отчет, что делаю. Даже не поняла сразу, из-за чего вдруг стало так тихо. А люди просто замерли в ожидании выстрела… Успела передать хлеб первому попавшемуся пленному: он дрожащими руками схватил его, и опасаясь что не успеет, давясь и кашляя стал судорожно глотать… Конвоир закричал: «Хальт!», но тут мама подскочила и оттащила меня от колонны. Вот тут конвой решил покончить с милосердной миссией и дал автоматную очередь в воздух. Люди отхлынули, а пленные продолжили свой мученический путь…

Многие из тех, кому довелось пережить оккупацию, вспоминают, что в первые дни оккупации немцы устраивали акции устрашения. Обычно вешали кого-нибудь из коммунистов.

В начале оккупации я такого не помню, но в зиму на 42-й год произошел такой случай. Зима выдалась очень суровая, и немцы объявили сбор теплых вещей. Хочешь, не хочешь, а сдать обязан. Найдут, что не сдал, не пожалеют…

Собранные вещи сносили на вагонный завод, а сортировать и грузить их набрали подростков 14-16 лет. И один из этих мальчиков взял и переобулся. Свои рваные там оставил, а хорошие надел. Но на выходе его засекли и забрали в гестапо. Потом вывели в парк, там уже стояла виселица.

Поставили на эшафот, надели ему эти ботинки на шею, и табличку с надписью по-украински: «Я вкрав німецькі речи». Наделю петлю на его тонкую детскую шею, а он казалось, и не понимал, что происходит. У меня это всё до сих пор перед глазами… Окинул взглядом толпу людей и неожиданно громко, жалобно позвал: «Мама…» Тут полицай ударом ноги выбил табурет, тело парнишки судорожно рванулось и … о чудо - верёвка оборвалась. Все на мгновение оцепенели, и тут же из толпы вырвался вздох облегчения. Люди обрадовались: «Бог защитил дитя, не допустил греха!» Паренек с минуту, наверное, полежал, пришел в себя, и вдруг вскочил и побежал. Но полицаи бросились за ним, догнали и привели обратно. Я помню, что из толпы раздались голоса: «Два раза не вешают!» А какая-то немолодая женщина молила: «Родимые, накажите его как-нибудь по-другому, он же дитя неразумное!» Люди надеялись на чудо, но оно не случилось… И дня три, наверное, он провисел в назидание другим…

Вы знали, как немцы поступают с евреями?

Конечно, мы видели, что евреев обязали носить на рукавах повязку «JUDE». Если кого ловили без неё, сразу убивали. Могли подойти на улице, и по лицу ударить, и всё что угодно…

А евреи в Днепродзержинске тогда жили в основном на Старой почте. Там, например, жил один папин знакомый, прекрасный сапожник. Как-то папа у него пошил хромовые сапоги и не уставал ими восхищаться: «Это не сапоги, а перчатки!» Такое удовольствие было их носить. Совсем не натирали, но так облегали, что ноги в них никогда не промокали.

И как-то папа сказал нам: «Поедем к Мише что ли, навестим его!» Мы-то с мамой думали, он просто хочет его навестить, а оказывается, папа уже знал, что назавтра всех евреев будут вывозить оттуда. И когда пришли, папа ему это сообщил, и насколько я знаю, они до утра быстренько собрались, и растворились в темноте.

А тех, кто остался, немцы предупредили: «Мы вас перевезём в другое место. Возьмите с собой только ценные вещи!» Но вывезли их на станцию Баглей, там такой котлован на пустыре, и расстреляли… Об этом сразу стало известно, да немцы это и не скрывали. Там потом и коммунистов расстреливали и подпольщиков. По 200-300 человек за один раз…

Вы должны были где-то встать на учет?

В здании 3-й школы на проспекте Пелина немцы организовали биржу труда, и вся молодёжь была обязана там зарегистрироваться. Никто не верил никаким советским документам – обязан зарегистрироваться и точка. Я тоже там зарегистрировалась, но я была помладше и просто числилась. А вот из тех, кто постарше, немцы отбирали здоровых ребят и девушек для отправки на работу в Германию. Начиналось это, правда, на добровольной основе. И некоторые, из числа любителей посмотреть мир, поехали добровольно. Но попадали там неизвестно куда…

У меня была знакомая ровесница, мы с ней в одной школе учились. Верочка, а фамилия Велимбия что ли. У неё был брат Ваня, года на три-четыре постарше. Очень красивый, и сама она просто красавица. Из интеллигентной семьи, музыке обучалась, в общем, развитая была девочка. Так они с братом добровольно уехали ещё в 42-м. Но где-то в 43-м уже вернулись. Я её случайно встретила на улице вскоре после войны и спросила: «Верочка, а как вам удалось уехать?» - «Лучше и не спрашивай… Мы в таком аду побывали, что даже врагу не пожелаю…» Вроде их не преследовали, но как они смогли вернуться, я не представляю. Мало ли что там могло быть. Но я знаю и таких, которые добровольно поехали в Германию, а сейчас получают пособия как пострадавшие. Помню, одна уезжала, села к немцу сзади на мотоцикл, как настоящая немецкая б… А потом такие возвращались и замаскировались, вроде как в рабстве там были.

А знаю и обратный случай. В доме с Пашей жила такая Маня. Она была постарше меня года на два, а её сестра года с 23-го. Но отец у них был безногий инвалид, и чтобы хоть как-то прокормить семью ей пришлось устроиться санитаркой в немецкий госпиталь. Вот её я не виню, потому что ну так сложились обстоятельства, что другой возможности прокормить себя и родных у неё просто не было. А перед уходом немцев её кто-то настращал: «Если ты останешься, то тебя посадят!» И она уехала с немцами… Но по дороге её где-то там арестовали, и посадили года на три. Свой срок она отработала на Донбассе в шахтах. Потом вернулась, стала работать у нас на заводе, квартиру однокомнатную получила, но замуж так и не вышла. Считай тоже искалеченная войной судьба…

Хоть от кого-то из них слышали, что в Германии им было хорошо?

Может, так кто-то и думал, но вслух никто об этом не говорил. Но я знаю, что некоторые попривозили оттуда чемоданы дорогих вещей.

Чем вы занимались во время оккупации? В школе, например, учились?

Школа работала только в самом начале оккупации. В октябре, наверное, набрали 7-8-9-е классы. Но до войны я училась в 1-й школе, которая считалась самой лучшей в городе. В центре города, лучше всех оборудована. Но в её здании немцы обустроили комендатуру и нас перевели в здание 2-й школы, возле больницы. А там батареи лопнули, и была такая ужасная холодина, что мы по полу как по льду катались.

Но по новой программе учиться и не хотелось. Да и чему могли научить учителя, которые вместо привычного «Здравствуйте, дети!», должны были нас поприветствовать по-новому: «Хайль Гитлер!» А мы же дети ещё совсем были и старались показать своё неуважение и даже ненависть к оккупантам. В ответ всякие глупости кричали: «Хам Гитлер!» или «Гав Гитлер!» Они, конечно, молчат, делают вид, что не понимают. Так что никому это не нужно было и вскоре немцы школы закрыли.

А как вы жили в материальном плане? Родители где-то работали?

Папа по заданию подпольной организации устроился в охрану на свой завод. У их группы была главная задача - чтобы немцы не смогли запустить ни один цех комбината. Только они там что-то наладят, как подпольщики сразу демонтируют. Там, наверное, ему что-то платили или паёк давали, я уже и не помню. Но жили в основном чем? У папы был фотоаппарат, так они с мамой ходили по деревням и фотографировали в обмен за какие-то продукты: кусок сала, банка сметаны. А попутно смотрели и собирали информацию. Где, что, как?

Или же просто какие-то вещи на продукты меняли. У мамы, например, было две шубы, так их за бесценок обменяли на картошку. Даже на месяц не хватило.

К работе в подпольной организации вас папа привлёк?

Нет, не папа. Однажды к папе зашел его знакомый – Василий Лукьянов. Он часто бывал у нас и раньше, но беседовать с ним мне как-то не приходилось. А тут папы дома не оказалось, и мне пришлось занять гостя беседой. Вначале разговор не особенно клеился, но потом мы перешли к волновавшей меня теме. Понимаете, я не только выглядела старше своих тринадцати лет, но и думала совсем по-взрослому. Я мечтала вести борьбу с оккупантами, но даже поговорить на эту тему ни с кем не могла. И вот когда в разговоре мы заговорили о сложившемся положении, я прямо-таки взорвалась. Сказала Васе, что не осталось больше настоящих комсомольцев, что страх парализовал всех и что стыдно смотреть на покорные рожи тех, кто еще недавно казался честным человеком. Много дерзостей и глупостей наговорила, но Вася мне не мешал. Мало того, я увидела, что эти слова он с болью принимает и в свой адрес, и от этого ещё больше завелась.

Когда, наконец, я замолчала, Вася сказал: «Не горячись! Я знаю, что ты честная девушка и тебя ни кнутом, ни рублем не сломишь. Если хочешь продолжить разговор, приходи к нам в гости на Красноармейскую». И вы знаете, эти простые слова меня поразили и заставили прислушаться к себе. Он назвал меня – Девушка, т.е. подчеркнул, что я уже не девочка, а взрослая. Во мне сразу что-то созрело, даже мысли пошли как-то плавно. И конечно, поняла, что неспроста Вася зовёт меня в гости. Ну, не на чашку же чая. Но теперь мне казалось, что я показала себя очень глупой и где-то даже ненормальной психопаткой, поэтому дала себе слово отныне держать себя в руках.

Когда пришла к ним в гости, там оказалось много народу. Вася, его жена Тоня, сёстры Надя, Вера, Лида. В углу мама сидит, что-то штопает. Раньше бывая в их семье я не чувствовала никакой робости, а тут вдруг почувствовала, что все эти люди смотрят на меня как-то по новому. Словно впервые увидели. Да и мне они казались новыми и страшно интересными людьми.

После пришёл высокий, худой парень, подал мне руку: «Василий», и только потом я узнала, что это был Страшнов. И видимо его ждали, потому что все сразу оживились, начали смеяться и болтать всякий вздор. Но это было настолько отвлеченно, что меня настигло разочарование, и я решила уйти. Как вдруг Страшнов сам стал со всеми прощаться и спросил меня: «Валя, сколько тебе лет?» Это был самый больной для меня вопрос. Я снова покраснела, но храбро солгала: «Скоро будет шестнадцать!» Все как будто обрадовались, заулыбались, а Страшнов ещё раз посмотрел мне в глаза и коротко сказал: «Хорошая девочка!» С тех пор я часто стала бывать у Лукьяновых и незаметно для себя вошла в подпольную группу. Мне стали давать какие-то задания.

Например, вести агитацию среди тех, кто уезжал на работу в Германию. На станции выходили прямо к вагонам: «Ребята, мы сейчас охрану отвлечем, а вы разбегайтесь!» Но мало кто решался, потому что вполне могли и застрелить.

Но чаще всего задания были связаны с листовками. Их нужно было написать и распространить. Обычно меня вызывали к Лукьяновым, у них был радиоприемник, давали информацию на словах, и мы от руки писали листовки и где-то расклеивали. На столбах, на стенах. Помню, как-то с подружкой прошлись по проспекту, и то я её закрою, она клеит, то наоборот. Где удобно, там и клеили.

Такие поручения сменялись одно другим, и со временем меня стали посылать с листовками даже за пределы города. И вы знаете, мысли об опасности меня не преследовали. Я себе представляла, будто я пионерка в школе, и выполняю обычное комсомольское поручение. И уже только потом пришло ощущение того, насколько опасным делом мы занимаемся.

Помню, как-то ранним летом мне поручили поехать в Николаевку, это на левом берегу Днепра. Дали адрес брата и сестры, оба чуть постарше меня, чтобы через них связаться с их комсоргом и выявить, сколько там надежных ребят, чтобы привлечь их к работе.

Поехала туда, встретилась, поговорила, переночевала у них, но видимо немцам стало что-то известно. Часов в семь утра этот парень повёз меня на лодке через Днепр, смотрим, а на берегу уже все оцеплено: и полицаи стоят, и немцы. Он спрашивает: «Валя, что будем делать?» - «Я не знаю!» - «У тебя что-нибудь есть с собой?» - «Может, листовки ещё остались». – «Где они?» - «Под вишнями!» А они мне такую корзиночку вишни набрали, я её на коленях держу. - «Бросай корзинку за борт!» А я так хотела маму вишней порадовать: «Нет, вишню жалко! Неужели станут высыпать?» - «Ну, смотри…»

Подплываем, но там же много лодок, и всех нас окружают. Там одна группа стоит и проверяет, подальше другая, третья. Спрашивают нас: «Кто такие?» - «Вот ездила за вишней до тёти своей. А что такое?» - «Нам нужно одного человека найти». – «Кого, девочку или мальчика?» Они смеются: «Девочку нам надо, девочку!» То ли шутят, то ли нет, пойди, пойми.

Тут подходит ко мне совсем молодой парень: «Валя Гулякевич?» - «Да». – «Пойдем со мной!» Полицаи его спрашивают: «Ты её забираешь?» - «Да, забираю!» Идём, спрашиваю его: «Куда ты меня ведешь?» - «Прежде всего, будем знакомы. Меня зовут Яша Беленький. Мой дядька работает начальником комендатуры, - что-то в таком роде. – И если нам кто-то встретится, ты идёшь со мной». Один раз его спросили, и он ответил: «Эта девочка со мной!» Вот так он меня оттуда вывел, довёл до самого дома и признался: «Валя, ты мне давно очень нравишься!» И потом то носовой платочек вышитый пришлёт, то открыточку. Они до сих пор у меня где-то лежат.

Вы упомянули, что писали листовки от руки. А не боялись, что вас по почерку найдут?

Нет. Обычный ведь школьный почерк, кто там найдёт? Но, конечно, печатная машинка была нужна. Да вот где её взять? Но еще больше была нужна машинка с немецким шрифтом, чтобы можно было подделывать немецкие документы. И вскоре было решено украсть подходящую машинку из комендатуры на Банном спуске. Почему оттуда, потому что эта комендатура слабо охранялась. На ночь там оставался всего один охранник. Это важное задание поручили организовать мне. Потому что я и сама была боевая, и у меня было много знакомых ребят.

Но ведь украсть может далеко не каждый. Даже смелый, но не имеющий сноровки человек мог сорвать дело. Первая кандидатура сомнению не подвергалась - Петя Поддубный. Это был соседский парень лет девятнадцати. Высокого роста, хорошо сложён, голубые глаза под густыми бровями, тёмный волос гладко зачесан. Но главное – характер. И Петя и Володя Когут это были такие ребята, которые улицу знали, и улица их знала. Если прямо сказать, хулиганы, но порядочные люди. Напрасно не ударят, слабого защитят, в своём роде Робин Гуды. Не какая-то шушера, которую щёлкнешь по лбу и они тебе сразу всё расскажут. Они могли и подраться и отстоять, одним словом – настоящие советские ребята.

Хотя признаться поначалу Петя мне не понравился. Показался хулиганистым и несерьёзным. Но как-то он увидел у меня в руках книгу «Вера Фигнер» и попросил рассказать содержание. К моему удивлению наша беседа о книге вышла серьёзной и заставила меня переменить мнение о нём. Под его внешней бесшабашностью я увидела серьёзные мысли и целеустремлённость. Оказалось, что мы очень хорошо понимаем друг друга, нам легко беседовать, и наши беседы доставляют обоюдное удовольствие. И как-то я ему открылась, сказала, что он может использовать свою энергию более полезно.

А вторым решила взять Феликса Следзинского. Когда мы переехали жить в Днепродзержинск, среди наших соседей оказалась семья Следзинских, которые стали нам добрыми друзьями. Мама – тётя Руня, Алина - девочка младше меня на год и Феликс, с которым я особенно сдружилась. Он был 1924 г.р., высокого роста, русоволосый, несколько мешковат, но, пожалуй, даже что и красивый. Феликс прекрасно рисовал, был начитан, но при этом немногословен. Хороший и верный друг, которому можно было смело доверять. А отец у них работал инженером на заводе «имени Дзержинского», но ещё до войны его арестовали как «врага народа». Когда мы сдружились, Феликс мне рассказывал, как это произошло. Когда за отцом пришли, он бросился к нему: «Папочка, ты же не враг народа!» - «Нет, сынок, это враги народа меня забирают». Это были его последние слова…

Вас кто-то проинструктировал, как к ребятам подойти, как предложить?

Нет. Сказали только: «У тебя много знакомых ребят, но ты подбери двоих. Хороших, боевых. Нам интеллигентных мальчиков не надо, а нужны боевые, сорвиголовы. Которые могут и украсть, и в зубы дать». Предполагалось, видимо, что я выберу тех, кого хорошо знаю и полностью доверяю. А они же были влюблены в меня, и мне достаточно было просто сказать: «Надо помочь, сделать то-то и то-то». И никаких сомнений я у них не увидела.

В итоге на задание пошли вчетвером. Гасана Карабагирова нам дали от организации, Петя, Феликс и я. Решили сделать так. Ребята должны были украсть машинку, и мне передать. Если бы их заметили, они должны были отвлечь на себя внимание, чтобы я через разбитые дома успела выйти на нашу Первомайскую улицу. Ведь с наступлением темноты начинался комендантский час, и хождение по улицам было строжайше запрещено. На наше счастье всё прошло относительно удачно.

Когда мы вышли к старой почте, к нам подошел парень невысокого роста. В темноте я разглядела лицо с узким разрезом глаз, это и был Карабагиров. Меня поставили внутри развалин близ стоящего дома и велели стоять и не показываться, что бы ни происходило. В случае неудачи мне нужно было доложить, как всё произошло. А при благополучном исходе я должна была принять машинку и встретиться с Петро в условленном месте.

Ребята ушли на свои позиции и стали ждать подходящего момента. Ждали не больше часа, но он мне показался вечностью. Казалось, вся ночь пройдёт, а мы ничего не сделаем.

Наконец Петя выждал момент и лёгкой тенью, как ночная птица скользнул за спиной часового. Помню, что в этот момент сердце в моей груди бешено заколотилось, и каждый удар отдавался в висках. Прошло время, и Петя должен был уже вернуться, но как назло взошла луна и к тому же часовой прислонился к дереву, причем лицом к площадке, откуда мы ждали появления Петра. Напряжению моему не было предела…

Вдруг в стороне послышалось какое-то кряхтение, часовой сразу насторожился, вскинул оружие и крикнул: «Хальт!» Но тут с противоположной стороны послышался детский крик. Я узнала голос Феликса. Часовой обернулся в ту сторону, и в это время Петя ловко скользнул в сторону развалин. Пока часовой сообразил, он уже оказался возле меня. Чем-то больно толкнул меня в грудь, я невольно схватилась, и в руках у меня оказалась пишущая машинка. А Петя сразу же метнулся от развалин в противоположную сторону, пересёк улицу, и на освещенном месте даже специально замедлился, чтобы часовой его заметил. Когда раздался выстрел, он уже перемахнул через забор.

Я не знала, что с моими друзьями, но точно знала, что доставить машинку нужно любой ценой. С тяжелой ношей с трудом выбралась из развалин с противоположной стороны и через дворы благополучно добралась до места встречи. А Петя пришёл только под самое утро. Брюки на нём были изорваны, по пути он наскочил на собаку, но с довольной улыбкой на лице. Отпустив пару шуток, он бережно взял у меня машинку, и только тут я почувствовала как одеревенели мои руки, как устала и замерзла за ночь… Но зато я была по-настоящему счастлива. Задание выполнено, и друзья остались невредимы…

Благодаря этой машинке десятки людей получили новые документы. Уже потом я узнала, что Тамара Дуракова, которая работала переводчицей на переправе в речном порту, печатала на украденных бланках справки. Но её потом тоже арестовали и отправили в концлагерь.

За успешное выполнение этого задания Петю приняли в подпольщики. Стали давать новые задания, и каждое из них он выполнял добросовестно. Часто мы работали в паре. Если меня отправляли с листовками в кинотеатр, то Петро следовал за мной неотлучно, и с ним я чувствовала себя как за каменной стеной.

Вы многих подпольщиков знали?

В организации я знала человек десять-двенадцать. Знала Лукьяновых, Страшнова, ведь они меня и в организацию принимали и в Комсомол. Я ведь во время оккупации в него вступила.

Как-то Страшнов меня спросил: «Валя, что ты думаешь насчёт вступления в Комсомол?» В этом вопросе я услышала одновременно и доверие, и вознаграждение, и чувству, охватившему меня, не было предела.

Меня принимали 20-го июня 1942 года. Обстановка была очень скромная. Полутёмная комната с едва мерцающей коптилкой, но сколько же торжественности было в моей душе, как радостно билось сердце. За столом пять человек: Лида и Вася Лукьяновы, Василий Страшнов, Полина Светальская, Владимир Рыбенцов. Меня тепло поздравили, и помню, кто-то сказал: «Ты, Валя, счастливая! В такое время вступаешь в Комсомол. Таких комсомольцев наше будущее поколение никогда не забудет!» Мой комсомольский билет, некоторые документы и папины награды сейчас хранятся в музее Днепродзержинска.

А не знаете, сколько всего людей входило в подпольную организацию? Чем занимались, какие были успехи?

Насколько я знаю, на момент освобождения в организации состояло около ста пятидесяти человек. Конечно, я и в оккупации слышала о каких-то акциях, и после войны что-то узнавала, но полной картины до сих пор не имею.

А то, что сама участвовала, так я этим никогда не козыряла и свой вклад не преувеличиваю. Я не стреляла, не взрывала, просто делала, что могла. А то есть некоторые, что начали приписывать себе какие-то геройства. Знаю одну женщину, которая любит рассказывать: «Я убила одного немца, везла его на санках…» Но я точно знаю, что это ложь! У нас было одно геройство – что не струсили и держали себя достойно. Что не продались, что не стали сотрудничать, не гуляли с немцами, как некоторые… Главой городской управы немцы назначили некоего Самойленко, так он себе жену выбрал, и такую пышную свадьбу сыграли, что вы. Так что некоторые такой путь выбрали, а наши ребята и эшелоны под откос пускали, и за два года так и не дали запустить «Дзержинку». Хоть немцы и били, и грозили, и всё, но днём вроде все работают нормально, а запустить не могут. Зато после освобождения меньше чем за месяц запустили комбинат и дали электричество.

(На сайте www.molodguard.ru есть статья о деятельности подпольной организации Днепродзержинска: «В Днепродзержинске для работы в подполье было оставлено 32 коммуниста во главе с подпольным горкомом КП(б)У в составе: К. Ф. Ляудис (секретарь), И.М.Тюрин, Ф.Ф.Бендер и С.Я.Щербина.

Деятельность подпольщиков началась в крайне тяжелых условиях. Заняв Днепродзержинск 25 августа 1941 года, гитлеровцы сразу же развернули массовый кровавый террор. Только в первый день оккупации за то, что кто-то убил немецкого офицера, в городе было расстреляно 200 первых попавшихся на глаза фашистам людей. В последующие дни были проведены облавы. Около 500 мужчин из задержанных гитлеровцы отправили в концлагеря. По городу развернулась массовая охота за коммунистами, комсомольцами и беспартийными активистами. Ежедневно происходили аресты и казни. Однако подпольный горком партии сразу начал свою работу. Были подобраны явочные квартиры, установлены пароли и шифры. На заседании в конце октября 1941 года горком принял решение: а) распределить оставшихся коммунистов по участкам города и заводам; б) выяснить, какие практические меры принимают гитлеровцы для восстановления заводов. За И.М.Тюриным была закреплена работа в городе и на цементном заводе, за Ф.Ф.Бендером - в селе Романково и на ГРЭС, за С.Я.Щербиной - на коксохимическом заводе, за И.Ф.Ляудисом - в транспортном и мартеновском цехах металлургического завода «имени Дзержинского» и на вагоностроительном заводе.

Подпольный горком партии имел три радиоприемника и пишущую машинку. Это позволило быстро организовать приём и выпуск сводок Совинформбюро, а также листовок, составленных на местном материале. Подпольщики вели и устную пропаганду. 6-го января 1942 года немецкое командование и городская управа опубликовали «воззвание» к населению о сдаче белья и тёплой одежды для немецких солдат. По сути это был приказ. В воззвании определялся срок исполнения – 11 января. Подпольный горком партии поручил Л.Д.Корнецкому, И.Ф.Ляудису, Ф.Ф.Бендеру и С.Я.Щербине подобрать нужных людей и сорвать план фашистов. В результате затея оккупантов не удалась. Был назначен новый срок - не позднее 15 января. Но саботаж продолжался. На заборах и домах появились надписи: «Тот, кто сдаст теплую одежду, является врагом своей Родины, своего отца, сына, брата, сестры, сражающихся на фронте с немецкими фашистами». Четыре раза гитлеровцы назначали сроки сдачи тёплых вещей, но население и не думало выполнять их приказы. Тогда гестаповцы произвели репрессии: было арестовано 20 коммунистов. В их числе оказался член подпольного горкома партии С.Я.Щербина. Он стойко перенес пытки и 15 февраля 1942 года погиб от рук фашистских палачей.

5-го февраля 1942 года оккупанты объявили о «добровольном» наборе рабочей силы для Германии. Они на все лады трубили о благах, которые ждут молодежь в стране «арийской культуры». Подпольный горком партии разоблачил ложь фашистов. Подпольщики собрали письма юношей и девушек, угнанных в Германию, и рассказывали всем о германском «рае». Письма передавались из рук в руки. В результате фашистская пропагандистская затея была сорвана.

Большое значение придавал подпольный горком партии разоблачению пособников оккупантов - украинских буржуазных националистов. Один из подпольщиков специально собрал сведения об их предательской деятельности. Горком выпустил листовки, в которых раскрывалось подлинное лицо националистов.

Большие усилия предпринял подпольный горком партии, чтобы сорвать попытки оккупантов восстановить и использовать промышленность Днепродзержинска. Вслед за гитлеровскими войсками в город прибыли представители фирмы «Гюттенверке» и других немецких монополий.

В первую очередь был намечен пуск цементного завода, продукция которого нужна была гитлеровцам для строительства оборонительных сооружений. Но они сразу же натолкнулись на упорное сопротивление организованных подпольщиками рабочих. Эффективность саботажа подкреплялась действиями подпольщиков. Работавшая в химической лаборатории завода комсомолка Г.С.Терещенко низкокачественный цемент маркировала как цемент высшего и среднего качества. Главный механик завода И.В.Лихачев и техник-плановик Давыдов возглавили группу рабочих, которые разрезали приводные ремни, транспортные ленты, а затем бесконечно их ремонтировали. На сложные агрегаты Лихачев ставил неквалифицированных рабочих, вместе с Давыдовым срывал предупредительный ремонт оборудования, вносил неразбериху в паспортизацию продукции. В результате массового саботажа и диверсий работа на заводе, который до войны давал тысячу тонн цемента в сутки, при оккупантах еле-еле теплилась.

Когда оккупанты задумали пустить мартеновский цех № 2 на металлургическом заводе «имени Дзержинского», подпольный горком партии призвал рабочих сорвать восстановительные работы. Организацию диверсий и саботажа горком поручил механику цеха И.К.Шиманскому и бригадиру слесарей В.Я.Становому. Они делали всё, чтобы максимально затянуть дело. Аналогичное положение было и в листопрокатном цехе. Здесь по заданию горкома саботаж организовал электромеханик Дедышко. Он тоже затягивал ремонт и установку моторов, в результате цех, намеченный к пуску в январе 1942 года, начал работать только в марте 1943 года. Но и после восстановления цехи из-за массового саботажа практически не дали продукции.

Для руководства комсомольско-молодежными организациями горкомом ЛКСМУ была оставлена группа комсомольцев: Л.Е.Лукьянова, В.Т.Страшнов, П.И.Каплина, В.Н.Жировой. Все они вошли в состав подпольного комитета комсомола, секретарем которого была Л.Е.Лукьянова.

Свою деятельность комитет комсомола начал с того, что мобилизовал население, в первую очередь молодежь, на оказание помощи оставшимся в городе раненым бойцам и командирам Красной Армии. Около 200 советских воинов под разными предлогами были размещены в городской больнице и на частных квартирах. Всем им была оказана медицинская помощь. По мере выздоровления комитет комсомола снабжал воинов документами, одеждой, помогал им переправляться на восток. Вот что пишет о деятельности днепродзержинских комсомольцев спасенный ими командир Красной Армии А.П.Сольский: «... комсомольцы уделяли максимум внимания и заботы о воинах Красной Армии, которые по случаю ранения остались на оккупированной территории. Все уходившие из больницы были снабжены справками и одеждой для перехода линии фронта. Раненым, оставшимся на продолжительное лечение в больнице, оказывалась надлежащая врачебная, материальная и моральная поддержка».

Многие комсомольцы выполняли задания по приобретению документов, диверсиям и т.д. Так, работавшая в управлении металлургического завода К.В.Горбенко доставала различные бланки и удостоверения. Возглавлявшаяся В.А.Рыбниковым комсомольско-молодежная группа на вагоностроительном заводе «имени газеты «Правда» организовала молодежь завода на массовый саботаж: работы велись так, что через 40-45 часов отремонтированные вагоны снова приходили в негодность. Члены группы, работавшие на находившихся на заводе немецких складах обмундирования, обливали одежду кислотой, вкладывали в карманы листовки и карикатуры» - http://www.molodguard.ru/heroes85.htm).

Когда на весь мир прогремела история про «Молодую гвардию» из Краснодона, вы не проводили параллели на свой счет? Ведь, по сути, у вас очень похожие истории.

Ну, у них более романтично, что ли получалось, а у нас более просто. Обыкновенные поступки совершали. Хотя, может, если их по-другому рассказать, то и они в ином свете будут выглядеть.

Когда я в интернете искал информацию про ваших товарищей, то наткнулся на рассказ про футбольный матч с немцами, аналогичный знаменитому киевскому «матчу-смерти», в котором участвовал и Пётр Поддубный.

Про такой матч я никогда ничего не слышала. Думаю это вымысел автора.

Когда вас арестовали?

Первая волна арестов прошла ещё в феврале 43-го. Были арестованы Лукьянов, Страшнов, Рыбенцев, другие ребята, и в том числе и Поддубный. Но вскоре нам стало известно – Пётр сбежал. Я тут же получила задание от Лиды Лукьяновой – во что бы то ни стало связаться с Поддубным. Большого труда мне это не стоило.

Однажды вечером Феликс вызвал меня во двор: «Тебя хочет видеть Петро!» Не передать с каким волнением и радостью я встретилась с ним. Прежде всего, он сообщил мне, что в гестапо есть предатель, который знает многих и опознаёт их на очных ставках. Но кто он, Петя не знал: «Мужчина. Говорят из военнопленных». Мы ведь занималась ещё и тем, что помогали бежать военнопленным. Этим в основном ребята занимались, а мы им помогали лечиться. Ведь они больные все были. У кого чесотка, у кого, что. Например, нам на квартиру периодически приводили людей. Но они не постоянно жили, такого не было. А придут, переночуют и уходят. Какие-то документы им выправляли. И видимо среди таких беглых оказался и внедренный немецкий агент. А может и не агент, а просто человек попался, не выдержал пыток и выдал, кого знал. Но факт тот, что до сих пор точно не известно, кто же всё-таки предатель…

И ещё Петя попросил меня достать ему новые документы и держать его на связи с группой. С тех пор мы стали встречаться, но как прежде вместе уже не работали. Он боялся, что его опознают и тем самым он погубит и меня. Насколько я знаю, он прятался где-то на левом берегу Днепра. В Куриловке что ли. Там и задания выполнял.

А меня арестовали 5-го мая. Наша квартира считалась конспиративной и к отцу «в гости» приходили наши боевые товарищи. И накануне, 4-го мая вечером, часов в десять, к нам пришли… У нас как раз «гостили» Феликс Следзинский, Володя Когут, кто-то ещё, в общем, человек шесть вместе с папой, и арестовали. А на меня как-то не обратили внимание. Во время обыска ничего криминального не нашли, но помимо прочих бумаг они нашли и забрали с собой записки Петра ко мне. В них не было ничего особенного, но следователь ими заинтересовался и утром за мной пришли…

Часов в шесть я проснулась, мамы нет. Уже побежала куда-то. Смотрю, подоконники с цветами немного запылились, стала их протирать. Вдруг у меня падает один вазон с цветами и разбивается. Нагнулась собрать осколки с землей, тут сзади голос: «Гулякевич?» Оборачиваюсь, стоит немец и два полицая. - «Да!» - «Собирайся, пойдешь с нами!» Тут и мама забегает в квартиру: «Что такое?!»

Повели меня через весь город. Специально, наверное, чтобы люди видели.

О чём вы в тот момент думали?

Вы знаете, страха особенного не было, скорее какая-то тревога – что же будет? А чтобы я сильно испугалась – нет. Скорее чувство стыда, вроде как ведут преступника по городу. Тем более девочка.

Первый раз меня вызвали на допрос на второй день. Допрашивал следователь Карнаух, украинец. У него вызвала интерес записка Поддубного ко мне: «Кто этот Петро, что просит выйти в 7 часов к калитке?» Я хоть и молодая совсем была, но как-то сразу поняла, что врать здесь не нужно. Назвать кого-то другого значит впутать невиновного человека в неприятности, тем более это очень легко проверить. Поэтому мой ответ удивил Карнауха: «Поддубный». От неожиданности у него даже глаза чуть на лоб не полезли. Мы-то оба знали, что он бежал из гестапо и находился в розыске. Опомнившись, он с удивлением спросил: «И где же он сейчас?» И я также с удивлением спокойно ответила: «Не знаю… Может быть дома?» Карнаух сощурил глаза и язвительно процедил: «Геройство проявляешь?!» И повернувшись к полицаю, зло выкрикнул: «Принеси наши инструменты! Пусть они ей помогут понять, куда она попала!» И не успела я сообразить, как передо мной оказались эти «инструменты»: шомпол, резиновая палка, шланги, плети.

Передо мной поставили стул и приказали лечь на него. Я удивилась, как можно на него лечь?! Вдруг неожиданный удар в затылок и я уже лежу на стуле животом. Посыпались удары чем-то тяжелым и мягким…

Когда меня подняли, я без притворства плакала и не старалась успокоиться. Приняла вид испуганной и ничего не понимающей слабенькой девочки, как-то инстинктивно почувствовала в этом свою защиту. И видно у меня это получилось, потому что следователь спросил: «Знаешь ли за что тебя сейчас били?» - «Видно сказала что-то не так, поэтому буду молчать!» Карнаух смотрел на меня с интересом и, смягчившись, сказал: «Бить тебя больше не будут, но ты должна рассказать всю правду о Поддубном!» - «Я бы могла рассказать, да боюсь, вы отцу передадите, а от него мне влетит не меньше чем от вас!» - «Обещаю, что ничего твоему отцу не расскажу!»

Не меняя испуганного вида, я начала рассказывать ему свою «сокровенную тайну»: «С Петей мы познакомились на танцах, но мои родители категорически запретили дружить с ним. Папа пообещал, что снимет мне голову, если только увидит с ним. Поэтому мы стали встречаться тайно. Петя вызывал меня или через девочек или вот такой запиской». – «Когда и кто передал тебе эту записку?» - «Эту записку я получила давно, уже больше месяца, наверное. Петя сам положил её в наше условленное место над дверью сарая. Но мы с ним тогда немного поссорились, и он больше не хочет со мной встречаться». Я видела, что Карнаух очень пристально наблюдает за мной, но по некоторым репликам со стороны полицаев поняла, что мой рассказ кажется им правдоподобным. Да я и сама в тот момент верила в него безоглядно. Наконец допрос закончился, и меня отвели в 12-ю камеру.

Девушки что там сидели сразу забросали меня вопросами: «Кто я? За что арестована? Что слышно на свободе?» Но вдруг низенькая блондинка остановила всех: «Оставьте её, дайте прийти в себя!» Бережно усадила меня в уголок, прямо на голый пол. Ведь кроме параши и ведра с водой никакой мебели в камере не было. Даже табурета. Причём, камера крохотная, в ней даже 9 квадратных метров не было, 2,5 на 3 метра, наверное, и если бы стояли нары, то поместилось бы всего два-три человека. А так в пустой помещалось шесть-семь девушек. Поэтому на полу и кушали, и сидели, и спали. Стелили прямо на голый пол у кого что было. Мне мама потом передала маленькую подушечку и фланелевое одеялко, вот и вся постель… Но я же там летом сидела, а как зимой, даже не представляю.

Помню, прикрыла глаза и стала соображать. Вела себя как будто неплохо и вроде бы даже Карнаух поверил мне. На последующих допросах ничего нового не добавляла, держалась той же линии – мол, наивная, легкомысленная девчонка, влюблённая в Поддубного, но не имеющая никакого понятия о его подпольной работе. И мне вроде верили. Правда, как-то вызвали в коридор, и начальник тюрьмы Пуль сообщил мне, что отныне я буду собирать грязную посуду, которую арестованные выставляли после еды из камер. Догадаться, что за мной будет вестись слежка, даже мне было не трудно. Поэтому при встрече с товарищами мы держались как незнакомые, и только изредка ребята, словно заигрывая с незнакомой девушкой, отпускали мне комплименты. Я расценивала их как сигнал, что держу себя правильно, и мои друзья одобряют меня.

Так прошло месяца два, а потом наступил трагический день. Днём мне передали записку: «Валя, Петя в тюрьме!» А вечером открыли камеру, заходит Пуль и говорит мне: «Твоего жениха поймали!» Но я уверена, он сам пришел, чтобы меня освободили. Я попросила: «Дайте мне его увидеть! Я его так люблю, может, хоть в последний раз увижу!» Но нам и так хотели устроить очную ставку.

Пуль послал за ним одного из полицаев, я однажды случайно слышала его фамилию – Тягниродно. Пока за ним ходили, я всё думала, что же делать? Ведь мы никак не договаривались на этот случай. И как подвели, я сразу из камеры к нему на шею кинулась: «Петя, мы же всё равно любим друг друга! Я на тебя совсем не обижаюсь, что ты ко мне долго не приходил». На нас посыпались удары, меня стали отрывать от него, но я быстренько-быстренько на словах всё-таки успела дать ему понять, что якобы мы просто влюбленные. Он улыбнулся, значит, всё понял. И только тут я увидела, что они с ним сделали… Весь избитый, в крови, беззубый, и какой-то опухший, словно водой налитой… Его спросили: «Она помогала тебе в работе?» Он с улыбкой на разбитых губах ответил: «Виноват я только в том, что сбежал с тюрьмы, а больше ни в чём своей вины не вижу. И помогать мне не в чем, да и люблю я её, чтобы рисковать ею». – «Ты ей записки писал!» - «Так я её на встречи вызывал». В общем, наши показания в принципе совпадали, но нас всё равно не выпустили. Но Петя вскоре опять сбежал, а я просидела в тюрьме почти до самого освобождения.

Сколько в общей сложности?

Надо считать. Днепродзержинск был освобожден 25-го октября 1943 года, недели две перед этим я была в бегах и пряталась, ещё месяц пролежала в больнице, значит, находилась в тюрьме с 5-го мая по середину сентября.

Расскажите, пожалуйста, подробно про тюрьму. Всё-таки сейчас мало кто может рассказать какого это, четыре месяца отсидеть в гестапо.

Что вас интересует?

Как часто, например, допрашивали?

За всё время меня таскали на допросы раз десять, наверное. Не больше.

И всякий раз били?

Конечно. Но один раз сильно, другой раз не очень. Передышку давали… Но меня, наверное, выручало то, что я была очень молодая. А может, и жалели, но вряд ли. Однажды хорошенько избили, а в камере же ничего нет, ни кроватей, ни лежаков, прямо на полу спали. Так эта блондинка – Марыся, положила меня прямо под батарею. Потому что с неё вода капала, а у меня вся спина прямо горела, платье всё иссечено… Нагайкой наверное, били, но разве там станешь смотреть? А как всё стало заживать, опять на допрос…

И не сочтите мои слова за пустое хвастовство, но у меня тогда даже и мысли такой не было – как я кого-то могу выдать? Ведь я воспитана на такой литературе, что честь это превыше всего. Поэтому я даже не боялась, что могу сознаться. Всё возможно, заплакать, зарыдать, но только не предать!

Как бы вы современной молодежи объяснили, как вы, 14-летняя девушка умудрялись переносить побои?

Вы знаете, меня родители в детстве почти не били, и я вообще не знала, что такое сильные побои. Но, собственно говоря, это первый удар очень сильно чувствуешь, второй, а потом уже как-то тупеешь. И когда ты первый раз это перенёс, и страху не поддался, то тебя уже тяжелее сломать. Это как укол – в первый раз страшно, а если каждый день, то уже сам руку подставляешь. И нужно понимать, что это можно пережить, а вот если ты сломаешься, то тебя обязательно добьют. Сломленные уже не живут… Но главное, конечно – идея! Если она есть, и настоящая, то за неё можно перетерпеть очень многое.

А пытки применялись?

Нет, насколько я знаю, в нашей тюрьме их не применяли. В этом плане нам, конечно, крупно повезло. У нас только били, но зато очень хорошо умели это делать.

И чем вы занимались целыми днями?

Ничем. Всё время сидели в камере и разговаривали. Даже книг не имели, поэтому развлекались только разговорами. Каждый рассказывал какие-то свои истории. Причем, старались смешные рассказывать, какие-то анекдоты, потому что если ты по настроению не нытик, а бодрый, оптимистичный, то всё это и самому легче переносить, и людям легче. Кто-то что-то смешное расскажет. Даже придумали какую-то игру, что если проиграешь, то будешь или петь или танцевать. Да, представьте себе, что даже танцевали в этой камере. И песни пели.

Это же сейчас музыки избыток, а тогда каждый, кто умел играть или петь очень ценился. Ребята знали, что я хорошо пою, и частенько кричали из своих камер: «Двенадцатая! Двенадцатая!» Но потолки в камерах высокие – 3-х метровые, и вот мне ставили парашу, я на нее становилась и еще подтягивалась, чтобы быть на уровне с окошком, и пела погромче.

Какие песни пели?

«Трембита», «Мама», (напевает):

«Я не умру, меня не похоронят,

и доживу до солнечного дня,

но и тогда не выходи навстречу,

ты все равно не узнаешь меня»…

Украинскую песню: «Тёмна ночка зори скрыла…», одним словом, песни тех времен. И полицаи тоже слушали, но когда видели, что кто-то идет, так начинали стучать в двери: «А ну прекратить, а то в холодную запрем!» А «холодная» – это камера метр в ширину, метр в длину, и стены там настолько холодные, что к ним не прислонишься. На дворе хоть и жарко, а в ней темно и холодно, и только стоять можно. Ни сесть, ни лечь и темнота… Даже дверной глазок – прозурка, и тот закрыт. В «холодной» я всего один раз побывала, и мне показалось, что очень долго. Потом слышу, бряцают, открыли камеру: «Будешь ещё?» - «Не буду!» - «Ладно, иди!»

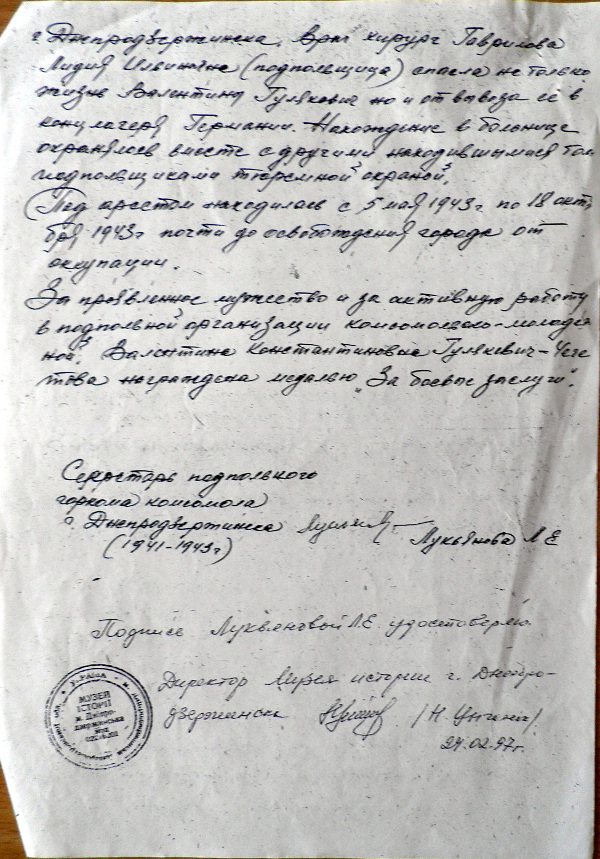

|

С мамой (1943 г.) |

Со стороны полицаев какое-то чувство симпатии, сострадания встречали?

Полицаи все были молодые ребята, а как они могут относиться к симпатичной девчонке? Но никто из них не позволял себе даже ущипнуть меня. Мама меня воспитывала очень строго. Это сейчас женщину назвать сексуальной, то делают ей комплимент. А в наше время если бы такое сказали, то я бы два дня плакала, за такой «комплимент»… Так что если человек себя ведет достойно, то это ценят даже враги.

Как-то мне мама передала хлеб, кувшин с кислым молоком и письмецо: «Доченька, я так за тебя переживаю…» А я в ответ передала записку: «Не так страшен черт, как его малюют!» Так мама чуть не сомлела, когда его прочитала. Потом она мне выговаривала: «Как ты могла через полицейского такое передать?! Он же читал, я сама видела. И сказал мне: «Пусть она не делает этого!»

А кормили, кстати, как?

Давали только обед. В каждой камере у всех были свои миски и ложки. Открывается дверь: «Выходи баланду получать!» В коридоре стоит бак, вся камера выходит, остальные по своим сидят. Подходишь с миской, дают по поварешке, по кусочку хлеба и обратно в камеру. Так раз в сутки и всё. Но, конечно, родные умудрялись что-то передавать. Тюремное начальство на это закрывало глаза – им тоже неинтересно, чтобы в камерах люди умирали. Но ничего роскошного, конечно, не передавали. Хоть кашу какую-то, хоть хлеба кусок. А многим вообще ничего не передавали.

Прогулки?

Один раз в сутки. Каждый день в камере дежурили два человека. В их обязанности входило: как все поедят, выставить все миски, чтобы помыть. И утром вынести парашу. Когда парашу выносят, все выходят на прогулку и пять минут ходят по кругу по маленькому дворику. Ни травиночки, ничего, небо только и увидишь… Меня в мае арестовали, как раз вишни и абрикосы расцвели. А потом мне ребята умудрились передать веточку акации. Как же она пахла… Поэтому я и сейчас очень люблю запах цветущей акации.

С кем-то из девушек сблизились за это время?

Мы с Марыськой прямо подружились, она очень много внимания мне уделяла. Даже как-то восторгалась мной. Помогала во всём, и словом и делом. Когда меня принесли сильно избитую, она меня и под батарею уложила, и сама мне раны смачивала. Одним словом, оберегала, словно старшая сестра. Мы ведь умывались как? В углу ведро воды стояло, вот по кружке воды взяли и над парашей умылись. Но я-то совсем молодая была, пятачок умыла и свободна, а вот женщинам постарше туго приходилось. Когда эти женские дела начинались, Марыська меня обнимала: «Валечка, давай твою головочку отвернём!»

Но уж на что мы с ней сдружились, но даже с ней, мы не вели откровенных разговоров. Понимали, что в нашем положении доверять до конца нельзя никому. Я, например, по сути так и не знаю про Марысю ничего: откуда она, кто такая, как её фамилия, и даже не поняла, за что её арестовали? Она ведь не местная была, её откуда-то привезли. Вроде из Польши, потому что в её речи было много польских слов. При мне её вызывали на допросы, но ненадолго и не били. Видимо уже ждали какого-то решения. Но я подозревала что она или полячка или даже еврейка, хоть она и блондинка была. Но крашеная или нет, не знаю. Я тогда в косметике совсем не разбиралась. Так ничего про неё и не знаю. Осталась ли жива?..

И не только мы, все так осторожно себя вели. По фамилии я знала, например, только одну соседку. Шевцова что ли, как-то так. Как потом оказалось, она тоже входила в нашу подпольную организацию. Но она почему-то сразу после освобождения уехала в Сибирь. И когда я о ней спрашивала, мне сказали, что вроде как на неё думали, что это она выдавала. А она немного смахивала на евреечку, и когда мы вместе сидели, я думала, что её по этой причине арестовали.

А вы понимали, что среди соседок может оказаться «подсадная утка»?

Понимали, поэтому и осторожничали так. Однажды произошёл такой случай.

Изредка группу заключённых выводили на работу в 12-й совхоз, уж не знаю, что они там делали. И как-то объявили: «12-я камера – на работу! Гулякевич остаётся!»

Я осталась одна, вдруг открывается дверь и заходит пожилая женщина. Не знаю почему, но она мне сразу не понравилась. И сразу со слезами ко мне: «Ой, моя девочка, а тебя-то за что арестовали?» - «Да, ничего особенного. Пустяки. Поздно возвращалась». Я ведь никому в камере не говорила, за что меня взяли. И тут она говорит: «А я попалась из-за людей, которые свою шкуру спасают, а чужой не жалеют. Но я себя в обиду не дам, нет! Есть у меня один секретец-то, вот только не знаю, как поступить. Вижу, ты девка надежная, могу тебе доверить. Только не выдай старую!» Я кивнула и она продолжила: «Понимаешь, три дня назад арестовали моего квартиранта – Василия Лукьянова. Но после обыска я нашла у него бумажку - списочек небольшой с фамилиями. Я-то его припрятала, но как думаешь, рассказать мне о нём или не надо?» Я постаралась не подать виду, какое волнение охватило меня. Но, во-первых, я точно знала, что Вася не жил у этой тетки, а во-вторых, сразу поняла, что он бы никогда не стал хранить подобного списка. Это же готовый смертный приговор для всех! Но я задумалась, откуда им стала известна фамилия Лукьянова? – «Да ты, милая, меня не слышишь?» Но с ней мне всё было ясно – это провокатор: «Как не слышать? Правильное дело ты задумала! И награду получишь приличную. Сколько обещали?» Ласковая до этого тётушка, сразу как-то холодно посмотрела на меня: «Ты знаешь, тут где-то сидит Валя, а фамилия Гулякевич что ли». Смотрю на неё, она же меня не знает: «А что, вам кто-то про неё рассказывал?» - «Так вешать её завтра будут. Там уже виселица в парке готовая…» Но я виду не подала: «Нет, не знаю такой!» В общем, до самого вечера она со мной просидела, всё пыталась вызвать на откровенность, и только перед приходом наших её увели и больше я её никогда не видела. Но я, конечно, была взволнована и поделилась с Марыськой: «Ты знаешь, а мне и не скучно было. Так и так… Она мне сказала, что для меня уже виселица готова. Как думаешь?» - «Это враньё, не верь ей! Это провокатора к тебе подсылали!»

В тюрьме у вас случались моменты отчаяния?

По правде сказать, именно в тюрьме во мне появилось чувство взрослой ответственности. Не то подростковое бесшабашное ухарство, а именно взрослое. Когда чувствуешь, что за твоей спиной стоят другие ребята и никак нельзя их подвести. Сама, например, поняла, что вообще никому доверять нельзя. Я же вам говорю, что даже с Марысечкой мы так до конца и не открылись друг другу.

Но я вам скажу, что после того как фронт покатился в обратную сторону, особенно после Сталинграда, то сами немцы поняли, что возможно за свои поступки им придется вскоре ответить. Поэтому в каких-то моментах с их стороны чувствовалось небольшое послабление. Зато у нас тонус наоборот, намного повысился. Мы намного увереннее стали, даже начали немножко наглеть.

А у вас, кстати, в начале войны, когда фронт так стремительно катился на восток, не было момента, когда бы вы подумали, ну все, война проиграна?

Вы знаете, я в тот момент еще не соображала толком, проиграем или выиграем. У меня тогда еще как-то не возникло серьезного понимания момента. Было какое-то такое детское романтичное отношение, вроде как школьная игра, в которую мы играли… А вот когда вплотную соприкоснулись с кровью, когда там убили, там расстреляли, сразу поняли, что это уже не шуточки. Притом, поняли, что война войной, но если мы будем себя вести как дохлые цыплята, то добром это не кончится.

А люди как-то обсуждали неудачи начального периода войны?

Тогда было одно убеждение - все неудачи оттого, что наш бывший союзник так вероломно на нас напал. А те пленные, которым мы помогли бежать, рассказывали нам, что многое было сделано преднамеренно. Несколько ребят было прямо с границы - пограничники, так они рассказывали, что к началу войны граница была фактически разоружена. Не было ни бензина для транспорта, ни вооружений сколько нужно. И если бы только один такое говорил, а если все хором одно и то же?! Но ведь об этом и говорить нельзя было вслух. Один военнопленный, причем командир, например, рассказывал: «Дали мне отпуск перед самой войной и говорят – бери семью и езжай на курорт! Я говорю, мне еще дела нужно доделать. Нет, приказ - езжай!» И вот так очень много отправили командного состава, кого в отпуск, кого на учебу, и оголили границы. И только пока опомнились, пока собрались…

Что для вас было самым страшным в тюрьме?

Если слышим, что ночью ворота открылись, и машина заехала, значит, сейчас начнут ходить по камерам и называть фамилии. Забирать людей на расстрел… Мы уже знали, что людей на расстрел увозят только ночью. Всегда, как услышим сигнал и что машина заезжает во двор, Марыська прижимается ко мне, обнимает, и ждём, назовут или нет наши фамилии… Из нашей камеры так забрали одного или двух человек… Я не знаю за что их арестовали, скорее всего поймали на воровстве. Например, на кухне работали и своровали продукты – за это немцы сразу расстреливали.

Ваш отец тоже сидел в тюрьме или его куда-то отправили?

Нет, папа тоже всё время сидел в этой тюрьме. Я знала где, мне сообщили. Даже видела его во время дежурства. Повезло, что у нас дома ничего подозрительного не нашли, и ему с ребятами ничего конкретного предъявить не могли. Видимо арестовали просто по подозрению. Но их и допрашивали и били, конечно. А потом мы с папой вместе сбежали.

Как вам это удалось?

Там получилась целая история.

Если можно, расскажите, пожалуйста, поподробнее.

Где-то в начале сентября меня на допросе хорошенько избили. И не просто избили, а еще и голову проломили. Сзади ударили, я и не видела чем, думаю, что табуретом. Очнулась уже только в камере. Жутко болели голова, спина, плечи. Все спали, и только Марыся прикладывала к моей голове мокрые компрессы. Заметив, что я открыла глаза, она склонилась надо мной и радостно зашептала: «Сестра моя кохана, денькую матер Боску, ты жиешь!» Почувствовав облегчение, что я не одна и рядом подруга, то ли уснула, то ли провалилась в забытьё. Несколько дней меня не трогали, я отлежалась и окрепла до такой степени, что смогла вместе со всеми выходить на прогулки.

Однажды утром нашу камеру вывели на прогулку, но во дворе против обыкновения оказалось многолюдно. В углу двора стояло несколько десятков мужчин, и среди них я заметила своего отца. Увидев, что я его заметила, папа поднял руку, сжал кулак и поднял большой палец, мол, всё будет хорошо. В этот момент к нам подошли Пуль, Геллерфорт - начальник городского гестапо, переводчик и ещё какие-то незнакомые немцы. А как раз перед этим у нас прошёл слух, будто нашу тюрьму должен посетить какой-то большой начальник, который и решит кого куда. Кого оставить для дальнейших допросов, кого в Германию, а кого на расстрел… Все они смотрели на меня, на мою разбитую голову перевязанную грязными окровавленными тряпками и о чём-то переговаривались. И в этот момент у меня словно непроизвольно вырвалась фраза: «Герр Пуль, я хочу к папе!»

Тут надо признаться, что Пуль относился ко мне с симпатией, потому что я была похожа на его дочку. Когда он меня в первый раз увидел, долго и пристально всматривался в моё лицо, а потом грустно так сказал: «Эта девочка очень похожа на мою дочь!» И только так меня и называл - «Моя цурка». Когда, например, проводил осмотр камер, и полицейские открывали нашу, он всегда говорил так: «Ну и где есть моя цурка?» Он мог немного объясняться по-русски, потому что был вроде как не немец, а поляк. Так у нас говорили во всяком случае. Но я думаю, что, скорее всего он был немец из Польши. Фольксдойче. Он был постарше, чем Геллерфорт, немного полноватый, белёсый, и на вид скорее даже добродушный. Он меня и не бил никогда и перед Геллерфортом выставлял безобидным ребенком, который оказался там по детской глупости. А бил только Карнаух со своими подручными полицаями.

И когда я это сказала, Пуль так посмотрел на меня, потом на папу, немного поколебался и все-таки разрешил: «Гулякевич, становись!» Я бросилась в толпу мужчин и прижалась к моему родному и любимому папочке…

Нашу группу погрузили в грузовые машины и повезли в 12-й совхоз. И хотя дорога там недальняя – 18 километров, но в пути мне стало очень плохо. Сильно тошнило, рвало, жутко разболелась голова, но зато рядом был папа.

В совхозе всех разместили в каком-то бараке, а нас с папой отдельно. Там ведь все мужики и только я единственная девушка, тем более больная. Утром выводят на работу, а мне плохо. Несколько дней меня не трогали, позволили отлежаться, но я понимала, что папе приходится работать за двоих.

За эти два-три дня я пришла в себя, подкопила сил и вечером папа меня спросил: «Нельзя упускать такую возможность, надо бежать! Но хватит ли у тебя сил?» - «Хватит…»

У папы уже был готов план, мы только обсудили детали и ночью сбежали. Понадеялись, что нас хватятся только на утренней проверке, а до этого времени мы успеем дойти до города. И в принципе всё так и получилось. Только-только начинался рассвет, а мы уже подошли к нашему дому.

Папа осторожно постучал в окно, и спустя мгновения я увидела лицо мамы. Она на миг замерла, потом закрыла лицо руками и бросилась открывать дверь. Я слышала, как родители что-то быстро обсуждали, потом папа обнял нас, и сказал: «Мне нужно ненадолго уйти. Во всём слушайся маму и самостоятельно ничего не предпринимай! Ничего не бойся, я рядом!» С этими словами он ушёл.

Несколько минут мы просидели с мамой молча, как вдруг в коридоре заскрипели половицы, дверь приоткрылась и показалась голова тёти Руни. И первое что она спросила: «Как там Фелик?» Я как смогла, постаралась её обнадёжить: «Думаю, что его скоро выпустят. На очных ставках его никто не признал, а сам он держится молодцом». Так потом и получилось. Доносов на него не поступало, очные ставки ничего не показали, к тому же он был сыном репрессированного, мне кажется, это было немаловажно.

Мама и тётя Руня смотрели друг на друга о чём-то думая. Тётя Руня первая прервала молчание: «Валю надо немедленно перевести в нашу квартиру!» Мама лишь рукой махнула: «Ты с ума сошла! Да они в твоей квартире обыск сделают не хуже нашего!» - «Ну и пусть делают. Всё равно ничего не найдут!» Мы с недоумением посмотрели на неё, и она объяснила, в чём дело. Всё оказалось просто. Оказывается, под нашей общей верандой было свободное пространство до земли высотой в 60-70 сантиметров, и там они хранили картошку. Старые доски веранды не вызывали подозрений, но со стороны их квартиры несколько из них были аккуратно пропилены, и в этот незаметный проём свободно пролезал Феликс.

Едва меня там закрыли, как во дворе послышался шум подъехавшей машины. Вначале немцы обыскали нашу квартиру, потом Следзинских. Я слышала, как двигали мебель, грозные фразы на немецком. Особенно много голосов слышалось с веранды, и среди них робкие фразы тёти Руни и мамы: «Мой муж и дочь в тюрьме! Они не виновны!» Потом кто-то попрыгал на шатких досках, и вдруг что-то тяжелое рухнуло на пол. Вслед голос тёти Руни, которая перемежала немецкие и польские слова: «Пожалуйста, врача! У неё больное сердце!»

Наконец немцы ушли, наказав тёте Руне немедленно сообщить в жандармерию, если кто-то из нас объявится. Сосед-фельдшер привел маму в чувство, дал сердечных капель.

Несколько дней я провела в этом убежище. Всё время лежала там на маминой шубе и только на ночь поднималась в квартиру. Еще раз или два к нам опять приходили с обыском, но всё обошлось.

Возможно, в этом убежище я бы пряталась до самого освобождения, но у меня сильно болела голова, рана загноилась, к тому же по всей голове высыпали гнойнички, а из-за вшей был невыносимый зуд. Тогда же не было пенициллина, а даже красный стрептоцид было не достать. Видя мои страдания, родители посовещались и решили, что единственный выход – положить меня в больницу, где хирургом работала Лидия Ильинична Гаврилова, которая очень много помогала подпольной организации.

Папа договорился с товарищами, и поздно вечером за мной приехала «скорая помощь» - больничная повозка с красным крестом на боку. Меня положили, накрыли какой-то дерюжкой, мама села рядом.

Помню, едем, тишина кругом… Подъехали ближе к полуночи, ворота сразу открылись, Лидия Ильинична ждала уже прямо на пороге. Глянула на меня: «Валечка, ты?!» Я же в одно время была в группе добровольцев, которая всячески помогала ей в больнице. Мы и бинты стирали, и полы мыли, и судна выносили, чего только не делали, лишь бы наши раненые ребята быстрее вылечились, а потом помогали переправить их через Днепр. И оказавшись в ее руках, я как-то сразу успокоилась и поверила, что она моё спасение.

Меня тут же в операционную, повязку сняли, и провели операцию. Как Лидия Ильинична мне потом рассказывала, рану она хорошенько прочистила, но чтобы меня сразу опять не забрали в тюрьму, она специально не закрыла пару сосудов и даже отрезала кусочек кожи, чтобы рана подольше не затягивалась.

А для персонала больницы решили представить, что я с трамвая упала. Но кто-то всё-таки донёс. Утром Лидия Ильинична склонилась надо мной и прошептала: «Геллерфорт и Пуль уже в больнице. Сейчас они в палате у Грушевского, но скоро зайдут и к тебе. Молчи, не разговаривай и делай вид, что никого не узнаёшь!»

Вскоре они действительно вошли, я слышала, как они обменялись несколькими фразами по-немецки. Но вид у меня был настолько живописный: косы отрезаны, повязка и подушка все в крови, я сама вроде как в беспамятстве из-за потери крови, что даже они меня пожалели. Пуль с каким-то сожалением в голосе сказал: «Мы ведь хотели вас с отцом в Германию отправить, а теперь…» А Геллерфорт даже указал на подушку, мол, замените на чистую. Я же всё время изображала, что ничего не понимаю…

Лидия Ильинична вроде убедила их, что со мной все серьёзно: пробита голова, тяжёлый ушиб мозга, поэтому поправлюсь я нескоро, и Геллерфорт разрешил оставить меня в больнице. Под охраной, естественно. В коридоре круглосуточно дежурили два охранника. Там же со мной ещё один парень лежал, моряк по фамилии Грушевский, так ему ампутировали ногу. Она была просто прострелена, и её можно было лечить, но жандармы приказали врачам: «Нужно отрезать, чтобы знал, как бегать!»

Не могу сейчас вспомнить, как долго я пробыла в больнице. С месяц, наверное. Рана затянулась, гнойнички сошли, помытые волосы снова стали мягкими и блестящими. Только радоваться мне было нечему. Ведь всех, кто там лежал под охраной, должны были либо вывезти обратно в тюрьму, либо в Германию, либо расстрелять. Но Лидия Ильинична и тут меня спасла. Она добилась, чтобы на медкомиссии меня комиссовали по 1-й группе инвалидности, а такую рабсилу в Германию не отправляли.

Освободить меня не освободили, но в это время фронт подошёл совсем близко, уже была отчетливо слышна орудийная канонада, всем уже стало не до нас, и я из больницы сбежала.

Но немцы объявили тотальную эвакуацию, всё население города под угрозой расстрела, обязано было уехать. По городу начались облавы на мужчин и молодёжь. Немцы вместе с полицаями обшаривали дома, чердаки, сараи, словом искали везде, где можно спрятаться, поэтому папа на сутки укрыл меня в подвале какого-то разбомбленного дома. От него самого мало что осталось, но зато под ним сохранился большущий подвал, в котором собралось человек двадцать. Все кроме меня мужчины.

А потом мы с неделю, наверное, прятались в нашем сарае. Но у нас же собралась большая компания: мой отец, мама, я, Феликс Следзинский с мамой и 12-летней сестрой Алиной, соседский парень Цесик – Вячеслав Пеликан, да ещё бабушка. Это была мама двоюродного брата моей мамы. Она должна была уехать с его семьей в эвакуацию на Урал, но буквально за три-четыре дня до отъезда, попала под трамвай и ей ампутировали ногу. В таком состоянии ее забрать, конечно, никак не могли, а родители уже знали, что никуда не едут, и пообещали дяде Мише, что заберут ее к нам. Всю войну она жила с нами, и, несмотря на свое увечье, старалась работать наравне со всеми. Готовила, иногда даже стирала. Мы ее любили как родную, и когда она вернулась в свою семью, очень по ней скучали.

В общем, в квартирах всем оставаться было небезопасно, поэтому решили поступить так. У нас во дворе два сарая стояли рядом, так в одном заложили двери, замазали их, а изнутри между ними снизу проделали лаз, и замаскировали его – поставили на это место свиное корыто. Получилось такое небольшое изолированное помещение, кинули на пол кожух, тулуп, старую мамину шубу, подушки и вот там мы лежали впятером: Фелик, Алина, Цесик, папа и я. А наши мамы сидели дома, и вечером приносили нам поесть.

Но потом папа решил, что лучше нам будет перебраться в дом. Навесили на двери большой замок, а изнутри закрыли ставни. Сидели взаперти и только в щели наблюдали за тем, что творится на улице. В последние дни перед освобождением город словно вымер. Только патрули ходили по улицам, а все люди попрятались по своим норам.

А в доме поступили так. Окно из нашей спальни выходило на улицу, а комната из квартиры Следзинских осталась без окна. Так дверь загородили гардеробом, и из нашей спальни под полом проделали туда лазейку, и если возникала малейшая опасность, все сразу переходили туда. В нашей квартире оставались только тётя Руня, мама и бабушка. Бывало, немцы к дому подойдут, замок потрогают, хорошо окна не трогали, но вроде как никого нет. Бабушка стоит возле окна, молится, а мама и тётя Руня стоят на страже.

А было несколько раз, что немцы заходили в квартиру тёти Руни, ходят по ней, стучат, а мы все лежим в этой глухой спальне. Но что интересно, у нас же ещё и собака была. Папе до войны кто-то подарил щенка северной лайки, и Лимус всё это время с нами пережил. Удивительно умный был пёс, понимал буквально всё, что мы ему говорили. Представляете, мы ему приказали «Молчи!» и он ни разу не гавкнул, не заскулил. А ведь из-за него мы все могли погибнуть.

На крайний случай у нас было приготовлено оружие: два топора, ломик, всё это стояло в кухне возле двери. Сдаваться не было никакого смысла, всё равно расстреляют… Я даже не знаю, может, у папы и было нормальное оружие, но мама его умоляла: «Пожалуйста, только не стреляй!» А уже потом мне Цесик признался: «Валя, я тебе не говорил, но у меня был пистолет. Я хотел тебя освободить, но не мог придумать как». Вот так мы там прятались, пока не услышали на улице русскую речь: «Ставь пулемет сюда! Заводи машину!» Вышли все, тут и объятия, и слёзы…