Родился я 5 октября в 1919-м «ненадёжном году» (говоря словами Осипа Мандельштама) в Киеве в семье служащих. О «ненадёжности» того периода говорю потому, что тогда было ещё непонятно, как именно всё сложится в стране. Отец мой Рейнгольд Людвигович Пореш учился в политехническом институте. Мать работала счетоводом и машинисткой. Два года спустя отец умер от туберкулёза. После этого мать вместе со мной, её единственным ребёнком, переехала в Одессу, где у нас были родственники. Она устроилась работать служащей. Жили мы трудно. На Украине тогда никому богато не жилось. Пришлось пережить и голодные годы. Но Одесса - очень живой город, и всё трудности там переносились проще, легче, без уныния.

Я учился в школе, и всё складывалось неплохо, пока однажды не собрались у нас по какому-то поводу гости. У нас в комнате висела фотография моего отца. А так как он был студентом Киевского политехнического института ещё в дореволюционную пору, то на этой фотографии на отце красовался китель с маленькими эполетами. На этих эполетах был вензель Николая Второго. Один из гостей посмотрел на фотографию, спросил мать: «Это кто такой?» Она сказала: «Это мой муж». «Где он сейчас?» - уточнил гость. «Умер», - ответила мать.

Шёл 1937-й год. Через неделю после того застолья посреди ночи к нам пришли с обыском и мать арестовали. Оказалось, гость, выслушав её ответы, доложил, что у Пореш Алисы Карловны муж - белый офицер и находится в эмиграции где-то за границей. Тогда такого было вполне достаточно для ареста.

Признаюсь, когда до этого у нас постепенно забрали чуть ли не полдвора, я долгое время думал: видимо, за дело какое-то людей забирают, не могут же просто так. Уж такой мы были молодёжью, нас воспитывали, что советская власть всё видит и не может ошибаться. Однако после ареста матери я начал задумываться. В газетах писали о том, что по всей стране идут процессы над врагами народа, над вредителями… К моменту, когда забрали мать, доброго, отзывчивого человека и добросовестную служащую, мне уже стало понятно, что происходит это не из-за произвола на местах, а, видимо, по команде из центра. Понимали это, наверное, многие. Но вслух говорить опасались. А если кто и говорил, то затем обычно следовал арест.

После ареста матери я остался один, и, чтобы как-то прожить, мне пришлось бросить школу, где я учился раньше. Начал я работать, а заодно доучивался в вечерней школе для рабочей молодёжи.

С тех пор мне навсегда запомнилась жизнь шумного одесского порта. Там я на специальных курсах получил звание матроса первого класса и, соответственно, работал матросом. Среди рутинной работы того периода выделяется то, как мы поднимали со дна корабль «Пётр Великий». Он ещё в Первую мировую войну затонул в двадцати километрах от Одессы. Нам по заданию ЭПРОНовской организации (аббревиатура «ЭПРОН» означала: экспедиция подводных работ особого назначения, так называлась специальная организация для подъёма затонувших судов, производства аварийно-спасательных и подводных строительных работ) нужно было не только поднять этот корабль, но ещё дотащить его в порт и там разобрать. Я был разнорабочим, но ещё учился водолазному делу. Мне это потом очень пригодилось.

Потом в нашем же порту снимался морской бой со шведами для фильма «Пётр Первый». Мне удалось побыть матросом на фрегате «Полтава». Платили за это дело довольно неплохо, а мне нужно было заработать. Однако именно там меня впервые ранили. Заметьте, ещё до войны.

Как получилось? Начну с того, что мы ж там не просто матросами были, как обычно в порту. Нас ещё и одели соответственно колориту того времени, о котором снималась кинокартина. На всех были камзолы петровской эпохи, треугольные шляпы с подшитыми длинными волосами, красные чулки и соответствующие туфли - добротные и красивые! И выдали нам ещё пиротехнические ружья. Они были сделаны из дерева очень похоже на настоящие, только вместо ствола - кусок водопроводной трубы. И вот, в эту трубу опускался бумажный мешочек с порохом. (Для корабельных пушек в качестве мешочков, простите за пикантную деталь, использовались презервативы). От ствола ружья шло два электропровода: один к скобе, другой к спусковому крючку, а в прикладе стояла четырёхвольтовая батарейка. При нажатии на крючок раздавался выстрел.

Такая, значит, нехитрая конструкция. Только я и два моих друга, чтобы стрелять было интереснее, набивали в ствол поплотнее двойной - тройной заряд пороха. Съёмка в зависимости от погоды шла не очень интенсивно, появится солнце, начинают снимать, а чуть оно зайдёт за тучу, тут же команда: «Стоп!» Когда съёмка пошла в очередной раз, мы с друзьями были на своём месте, высоко на марсовой площадке грот-мачты. У моего товарища почему-то ружьё не выстрелило, и, когда снимать перестали, он от досады стукнул прикладом о палубу. Выстрел пришёлся мне прямо в лицо. Вроде и холостой заряд, но ведь в упор почти что. Конечно, мне досталось, так что я попал в знаменитую Филатовскую клинику (академик В.П.Филатов - офтальмолог, родоначальник пластической хирургии глаза и автор многих других разработок). Мне там сохранили зрение. А лицо у меня ещё долго было в порохе.

Хорошо, что хоть мать к тому времени выпустили, и она снова работала. Ей удалось доказать, что муж умер. У неё было свидетельство о смерти. И следователь, убедившись в этом, после трёхмесячных допросов мать отпустил.

Ну а я, несмотря на все эти перипетии, всё-таки окончил школу. Работал потом на толевой фабрике накатчиком в картонном цехе на бумагоделочной машине. Картон накатывался на большие рулоны. Я следил за тем, чтобы они ровно наматывались, затем снимал и отвозил в пропиточный цех.

Так я работал, пока в 1939-м году не пришло мне время идти в армию. (Это как раз было накануне приказа о призыве с восемнадцати лет, а не с двадцати.) Ребята, с которыми я работал в порту, занимался парусным спортом, плаваньем - мы все хотели служить на флоте. При приписке так нас и обозначили. Однако мои друзья вскоре получили повестки, а я нет. Пошёл узнавать, в чём дело. В военкомате посмотрели моё приписное свидетельство, зачеркнули в нём слово «русский», и написали: «немец». А мне говорят: «Свободен, немцев в армию не берём!»

Горько, конечно, от такого было. Я ведь был комсомольцем, готовился служить вместе с ребятами, моими товарищами, а тут отказ, да ещё по такому поводу. Тем более, что отец мой был только на четверть немец, потомок тех немцев, которые переселились в Россию ещё при Петре Первом.

Однако, раз не взяли в армию, делать нечего. Попытался я поступить в медицинский институт. Но туда тоже не попал. Сдал все экзамены, а по конкурсу вроде как не прошёл. Однако к тому времени я был уже настороже: понимал, что играют роль не только мои знания, но и политические мотивы. Я решил уехать из Одессы.

Будущим местом учёбы я выбрал Ленинградский государственный институт физической куль¬туры имени П. Ф. Лесгафта. Свою роль в моём выборе сыграло то, что Одесса была городом спортивным и мы с детства занимались с друзьями гимнастикой, плаваньем, парусным спортом. Мой одесский тренер в своё время окончил именно этот вуз, туда поступили кое-кто из друзей. К тому же, у меня в Ленинграде жили родственники, у которых можно было поселиться на время учёбы.

Сдал экзамены я успешно, и на этот раз меня приняли. А когда немного позднее я пошёл в военкомат, то там меня спросили, почему в паспорте значится, что я русский, а в военном билете, что немец. Я рассказал всё, как было. Военком усмехнулся и выписал мне новый билет, где национальность соответствовала паспорту.

Летом 1941-го я оканчивал первый курс и вместе с остальными студентами и преподавателями находился на загородной базе института в поселке Кавголово. Там был спортивный лагерь, и мы готовились к учатию в Всесоюзном физкультурном параде (такие парады в тот период, начиная с 1936-го года, ежегодно проводились в Москве на Красной площади, а потом на стадионе «Динамо»). Одновременно сдавали зачеты и экзамены летней сессии. Мужчины жили в палаточном городке в просеке прилегающего леса, а женщины - в корпусе лыжной базы. Живописная местность, сосновый бор, озеро, на редкость жаркое для Ленинграда лето, дружный коллектив, хорошо организованный быт, сытная еда - всё располагало к активной работе по подготовке к гимнастическому выступлению. Настроение не портили даже сложности экзаменационной сессии и полувоенный режим, установленный в лагере. Поэт Твардовский удивительно верно заметил: «Таких хлебов, такого лета не год, не два ждала война…»

Конечно, Вторая мировая уже шла, и мы знали, что и нас эта доля не минует, готовились к ней. Под руководством военной кафедры изучали военное дело, тренировались и выполняли нормативы комплекса ГТО, Ворошиловского стрелка, но были уверены, что если и придётся воевать, то, во-первых, нескоро, так как недавно (в августе 1939-го) нашим и германским руководством был подписан пакт о ненападении, во-вторых, если будем воевать, то недолго и только на территории противника.

Субботу 21 июня я провёл в Ленинграде, куда был отпущен по семейным обстоятельствам, а на следующий день возвращался на базу поездом и, находясь в пути, не слышал выступление Молотова, а потому узнал о начале войны только в Кавголово. Почти все студенты, находящиеся на сборах, в первые же дни войны подали заявления о добровольной отправке на фронт, не дожидаясь повестки из военкомата. Частью студентов были укомплектованы тринадцать отрядов численностью по 20 - 22 человека каждый. Эти отряды должны были вести диверсионные действия в тылу врага.

Остальные студенты и многие преподаватели вступили в формирования Народного ополчения. Среди них и я был записан в 4-ю дивизию, сформированную в Октябрьском районе Ленинграда.

Хорошо помню июльский день, когда после краткой подготовки нас последний раз построили на кавголовском плацу и директор института Иван Исаевич Никифоров в своём напутственном выступлении пожелал нам победы над врагом и скорого возвращения в свой родной институт. Через несколько дней наш ректор стал комиссаром второго полка 6-й дивизии Народного ополчения.

К сожалению, из тех, кто стоял в строю, вернулись в институт очень немногие. Война оказалась не такой, какой мы её себе представляли. Забегая несколько вперёд, напомню, что уже в апреле 1942-го года за образцовое выполнение заданий командования и высокое качество подготовки резервов армии институт решением Президиума Верховного Совета СССР был награжден орденом Красного Знамени. В первые недели войны в городе были сформированы десять дивизий добровольцев и много других специальных формирований, необходимых фронту, куда входили рабочие предприятий, служащие учреждений, студенты и преподаватели вузов, работники культуры и т. д. Враг рвался к городу, и времени на подготовку почти не было. В кратчайшие сроки формировались подразделения и части ополченцев, выдавалось оружие, в основном Мосинские винтовки-трехлинейки образца 1891/30 гг., патроны, обмундирование, противогазы, саперные лопатки, другое необходимое снаряжение, и «шагом - марш» на передовую, которая стремительно приближалась к городу.

Наш сборный пункт был в одной из ленинградских школ. Номер уже не помню, но это было массивное здание ещё дореволюционной постройки, неподалёку от которого находилась легендарная тюрьма «Кресты». Среди пришедших выделялась не только студенческая молодёжь, в армии не служившая, но и люди обученные, прошедшие службу в своё время, а также старики, уже не подлежащие призыву. Их, кстати, не так уж и мало было.

В отличие от привычных для ленинградцев воздушных тревог, объявлявшихся помногу раз в сутки, первое ощущение близкой войны, фронта пришло к нам, когда колонна нашего батальона при приближении к деревне Ивановская, расположенной у Невы и устья реки Тосно, была обстреляна минометным огнем, и батальон понес первые потери убитыми и ранеными. Впервые оставшиеся в живых хоронили своих товарищей, с которыми всего несколько минут тому назад делились табаком, шутили, собирали вдоль дороги землянику, не ведая еще пока, что такое реальная смерть на войне. Потом было много смертей, крови, потерь близких фронтовых друзей, но это потрясение под Ивановской было первым и запомнилось на всю жизнь.

Под миномётным и артиллерийским огнём мы рыли окопы вдоль оврага у деревни Ивановская. Окопов до нашего появления там практически не было. Так, несколько крохотных, едва врытых в землю ячеек. Воздух был пропитан пылью и дымом. Дышалось тяжело. Гудело в висках. Мы ждали, что в любую секунду немцы начнут наступать прямо на нас. Поэтому каждый делал всё возможное, чтоб поскорее выкопать хотя бы крохотную ямку, куда можно лечь грудью. Вскоре началось первое наступление фашистов. Мы его отбили и продолжили рыть. Надо было накопать перед ячейкой хотя бы небольшой бруствер, чтобы иметь маломальскую защиту от огня противника.

Вырыть настоящие глубокие окопы нам так и не удалось. Пытались из загоревшейся Ивановской немцев выбить, но это окончилось неудачей. Утром следующего дня пришлось окапываться дальше. Два дня спустя одна из фашистских мин взорвалась перед моей ячейкой и всего меня обсыпала осколками. Один из осколков попал в лоб. Однако судьбе было угодно, чтобы я остался жив. (Хотя один металлический осколок, как я узнал недавно на рентгене, сидит в черепе до сих пор.) Ко мне сразу подползла санитарка. В овраге рядом с нашими позициями находился медпост. Меня перебинтовали и отправили в Ленинград. Везли туда на полуторке вместе с другими ранеными. В конце концов я оказался в госпитале, расположенном в Михайловском замке, бывшей петербургской резиденции Павла Первого.

При очередном воздушном налёте одна из авиабомб угодила в северо-восточную часть замка. В случае бомбёжки ходячие больные, как и всё население Ленинграда, спускались в бомбоубежище. В Михайловском замке стены и подвалы были не хуже, чем в Петропавловской крепости. Да и во всём городе, в зелёных его зонах, были вырыты щели, например, на Бульваре профсоюзов и на Исаакиевской площади были выкопаны глубокие убежища, впоследствии даже накрытые сверху накатом. Люди там укрывались при бомбёжках. Осенью в Ленинграде ещё ходили трамваи, но если раздавалась сирена воздушной тревоги, вагоны сразу же останавливались, люди выходили и спешили в ближайшее убежище.

Но вернусь к тому, как бомбили Михайловский замок. Я стоял около ворот замка, проводив навещавшую меня родственницу. Вроде бы я и считался ходячим, но охоты бежать к убежищу у меня не было. Так всю бомбёжку и простоял под воротами, остался цел. А те лечившиеся, кто не мог встать, оставались в это время в палатах. Понятное дело, среди них оказались и повторно раненые, и убитые. Однако здание замка оказалось достаточно крепким, и жертв было не много.

- М.С. Какой к тому времени была обстановка в городе?

- Блокада Ленинграда, эти страшные девятьсот дней, ещё только начиналась. Наступление немцев хотя и было остановлено, но на опасно близких подступах к городу, особенно у юго-западной его окраины. Полное окружение Ленинграда было завершено 8 сентября 1941-го года захватом немецкими войсками Шлиссельбурга. Несколько ранее, взятием Тихвина, немцами была перерезана последняя связывавшая Ленинград со страной железнодорожная ветка. Город оказался в кольце, где с южной стороны от Финского залива до Шлиссельбурга у Ладожского озера находились немцы, а с севера, вдоль старой советско-финской границы от Белоострова до Ладоги, - финны. С этих пор на все дни блокады, до ее прорыва 18 января 1943-го года, связь с внешним миром могла осуществляться только через Ладогу и воздушным путем. Следует иметь в виду, что в Ленинграде тогда находилось более трех миллионов жителей и беженцев из прилегающих областей, не считая тех, кто непосредственно на передовых позициях защищал город. Естественно, того продовольствия, что перебрасывали по воздуху и по «Дороге жизни» (так её стали называть несколько позже) не хватало, да и не могло хватить.

Кроме того, фашисты ещё те запасы, что остались в городе, старались уничтожить. Бомбёжки шли постоянные зажигательными, фугасными бомбами. Люди на крышах дежурили, бомбы сбрасывали, засыпали песком или заливали водой. Но не всегда это удавалось, от зажигательных бомб постоянно горели жилые дома, промышленные предприятия… В один из первых авианалётов были подожжены Бадаевские склады. Говорят, они трое суток горели. А это ведь была основная продовольственная база города. Не удивительно, что постоянно снижали нормы выдачи продовольствия. У нас, военных, норма была чуть выше, как и у рабочих, которые получали к концу ноября в сутки 250 грамм хлеба, 20 грамм жрв и по 50 грамм мяса, крупы и сахара. Для служащих нормы составляли половину этого. Нормы иждивенцев и детей были и того меньше.

Вот как жили! А ведь город ещё постоянно артиллерия обстреливала. В Ленинграде долго в память о том времени сохранялись надписи на домах, предупреждающие жителей, на какой стороне улицы находиться наиболее опасно при артобстреле. Одна из надписей, как своеобразный памятник, цела до сих пор. Она находится напротив улицы Гоголя в конце Невского проспекта.

- М.С. В госпитале вы пробыли долго?

- Нет, примерно недели три. А потом меня направили в батальон выздоравливающих, находившийся на Исаакиевской площади в Мариинском дворце, где долечивали солдат и младших командиров, поступавших туда из госпиталей города, и формировали маршевые роты для отправки на различные участки Ленинградского фронта. Я пробыл там тоже около трёх недель. Кормили нас в этом батальоне, как и всех ленинградцев в ту пору. Но мы к тому времени уже адаптировались в какой-то мере. Да и в октябре такого голода, как начался в ноябре, ещё не было.

Жили мы в фойе, которое окаймляло помещение для заседаний. Это помещение было закрыто, а по всему фойе плотно друг к другу стояли нары. Мне после войны захотелось снова на всё это взглянуть, но в Мариинском дворце располагался Ленсовет, и охрана стояла, взирая на всех бдительным оком, кого попало туда не пускала.

А во время войны я в том дворце дождался отправки на фронт. Там даже бомбёжка была не так опасна, потому что под дворцом тоже были крепкие и глубокие подвалы-бомбоубежища. Однажды, пока я ждал отправления на фронт, мой родственник принёс мне во дворец флакончик яблочной эссенции на спиртовой основе. Мы с другом взяли по корке хлеба и спустились в это бомбоубежище. Эссенции было немного: грамм двести пятьдесят - триста, но запах настоящих антоновских яблок проник и растворился почти по всему дворцу. Ребята ходили, принюхивались, и командование не знало, откуда этот запах берётся. Только дня через три он окончательно выветрился.

Вскоре нас направили на один из участков фронта, требовавших постоянного пополнения свежими силами. Это была Невская Дубровка. От раненых солдат, успевших там побывать, мы уже знали, что оттуда редко возвращаются живыми.

Этот сравнительно небольшой поселок располагается на правом берегу Невы. На левом её берегу, где до войны был поселок Московская Дубровка, находились позиции противника. Река Нева, которая, как известно, соединяет Ладожское озеро с Финским заливом, на всём своём протяжении (а это 74 километра) глубоководная и широкая. Невская Дубровка находится примерно в тридцати километрах от южной окраины Ладоги и расположенного там Шлиссельбурга. Именно в этом месте немцы сосредоточили большие силы с намерением прорвать нашу оборону, соединиться с финнами и тем самым лишить нас единственной связи с Большой землей через Ладогу. Выбор места был не случайным и продиктован особенностями рельефа, где наш правый берег был низменным и пологим, а левый - высоким и обрывистым. Это давало фашистам преимущество обзора, наблюдения и ведения прицельного огня по нашим позициям и всему участку, включающему Невскую Дубровку и прилегающие к ней окрестности. Командование Ленинградским фронтом предприняло меры для того, чтобы не только противопоставить немцам достаточно мощную оборону, но, форсировав реку, захватить плацдарм на левом берегу и, развивая успех, предпринять попытку прорыва блокады и соединения с Волховским фронтом.

В конце сентября 1941-го года советскими войсками была предпринята атака. В результате удалось захватить небольшой плацдарм, сначала до четырёх километров по фронту, но под ударами превосходящих сил немцев сократившийся до двух километров, а глубиной до восьмисот метров. Дальнейшее продвижение было остановлено сильнейшим огнем противника и мощными укреплениями вдоль шоссейной дороги Ленинград - Шлиссельбург.

Однако захваченный плацдарм нужно было ещё и удержать, отбивая жестокие контратаки немцев, стремившихся столкнуть наши подразделения обратно в Неву. Для удержания Невского пятачка (как стали называть это место) необходимо было организовать постоянное пополнение живой силой, обеспечивать бойцов боеприпасами, продовольствием, медикаментами, связью. Но если при первом форсировании Невы в определенной степени сработал момент неожиданности, то в дальнейшем выполнять задачи, связанные с защитой плацдарма, приходилось под постоянным артиллерийским, минометным и фланговым пулеметным огнём немцев. Фашистская авиация также атаковала весьма интенсивно. Всё это мне предстояло ощутить в полной мере.

Утром 2 ноября наша маршевая рота, входившая в состав 576-го стрелкового полка 115-й стрелковой дивизии, прибыла по железной дороге на станцию Дубровка. В течение дня под слабым прикрытием прилегающего к станции обгорелого леса мы получили оружие, патроны, кое-что из обмундирования и сухой паек, состоявший в основном из сухарей и папирос «Ракета». Командир роты проинструктировал нас о порядке переправы и о стоявших перед нами задачах. Мы в последний раз поели горячую пустую кашу, отдохнули немного и ночью, пройдя километра полтора, вышли к берегу реки. Укрывшись в прибрежных траншеях, мы ждали команды на погрузку, коченея от холода и пронизывающего насквозь ветра. Мороз тогда был градусов тридцать, а то и ниже. Первая военная зима выдалась удивительно ранней и суровой. Но, что примечательно, хотя Нева рано покрылась крепким льдом, однако постоянный артиллерийский и минометный огонь превращал поверхность реки в местах переправ в битые ледяные глыбы и густую шугу, по которой невозможно было вплавь быстро преодолеть полкилометра, разделявшие берега. А чтобы выжить, нужно было всё-таки быстро. В местах, где это оказывалось возможным, некоторые подразделения переходили пешком по льду.

У нас такой возможности не было. Наше плавсредство - деревянная гребная лодка, рассчитанная человек на десять - было нагружено до краёв. Нас в эту лодку запихнули человек двенадцать, причём у каждого был ещё и боезапас, и винтовка, и гранаты, и противогаз, и подсумок. С таким весом и в спокойных условиях можно перевернуться. А мы ведь ещё плыли при ярком свете немецких «люстр» (световых ракет, которые медленно парили на парашютах и, благодаря этому, подолгу освещали очень большое пространство мертвенно бледным светом) и непрекращающемся минометном огне.

Только одно плавсредство из пяти достигало цели, остальные, пораженные огнем, шли ко дну вместе с убитыми и ранеными, да и уцелевшие мало имели шансов выбраться из ледяной воды при полной выкладке. Тем не менее, наша лодка оказалась той пятой, которой хоть и с потерями, но все же удалось достичь левого берега. За полтора месяца со дня высадки первого десанта Невский пятачок ежесуточно поглощал пополнение живой силой, большинство которой гибло на переправе, а те, кому удавалось переправиться, гибли в бою, в окопах и траншеях от бомбежки и постоянного навесного минометного и снайперского огня.

К моменту высадки нашей роты все окопы, ходы сообщений были забиты замерзшими трупами. Они лежали на всей площади «пятачка», там, где их настигла пуля или осколок. Трудно об этом вспоминать, но так было: укрытие, в котором мне и моим двум товарищам довелось разместиться, было вместо наката перекрыто окоченевшими трупами, трупами были частично выложены стены, амбразуры для ведения огня были оборудованы между трупами, уложенными вдоль окопов вместо бруствера. Вся площадь пятачка представляла из себя кладбище незахороненных солдат и офицеров.

Ни одного деревца или куста, ни одного кирпича на кирпиче - всё снесено огнем, а ведь совсем недавно тут был благоустроенный рабочий поселок Московская Дубровка.

Всё это на фоне постоянного грохота нашей и немецкой канонады, специфического запаха минного пороха, отвратительного звука немецких штурмовиков, стона раненых, мата живых, кроющих немцев, войну и этот гиблый пятачок, а иногда и наших артиллеристов, лупивших по своим позициям.

В такой обстановке нужно было не только сдерживать постоянные попытки немцев ликвидировать плацдарм, но и предпринимать наступательные действия, выполняя приказ командования о необхоиости прорыва блокады.

Одной из повседневных проблем являлась необходимость обеспечения питанием всех находящихся на плацдарме. О горячей пище не было и речи, так как в таких условиях было не до нее. Все продовольствие, в той степени, в которой это было возможно, доставлялось тем же путем, через Неву и оставлялось на кромке берега. Это были прежде всего сухари, кое-что из консервов, иногда водка, папиросы или махорка. Воду, пахнущую порохом и кровью, зачерпывали из Невы в коробки от пулеметных лент. Вылазки за продовольствием предпринимались большей частью ночью, ползком. Замирая при свете ракет, один-два солдата с помощником командира взвода доставляли еду на позиции. Так как всякое перемещение на плацдарме отслеживалось немцами при постоянном освещении упомянутыми ракетами и при обнаружении движения немедленно открывался минометный и снайперский огонь, часто рейды на берег за продовольствием кончались смертью или ранением наших солдат. Мне, как помощнику командира взвода в то время, приходилось организовывать эту работу все дни нахождения на плацдарме.

Мало кто надолго задерживался на этой земле и выходил оттуда живым, День-два, максимум неделя, и неизбежное ранение или смерть, а на их место переправлялись все новые и новые бойцы.

Чрезвычайно сложной, трудной и, как все на этой земле, являлась задача оказания первой медицинской помощи и эвакуации раненых, особенно тяжело раненых, не способных самостоятельно добраться до берега, где в обрывистом склоне, в блиндаже была размещена медицинская служба. Санинструкторам и девушкам-медсестрам необходимо было в этих условиях, на шинелях, плащ-палатках, а иногда без них, на своих плечах вытаскивать раненых из-под огня с самого переднего края и под огнем доставлять к берегу, передавать врачам, а затем размещать на плавсредствах для отправки на правый берег. Каковы условия переправы, было сказано выше: здесь также редко какая лодка достигала цели, большинство гибли от огня, тонули в ледяной воде.

Восемь дней моего пребывания на пятачке - это сплошной огонь по позициям немцев с нашей стороны и ответный огонь немцев из всех видов оружия по нашим окопам, вернее тому, что от них осталось, и по всей площади плацдарма. Периодически и с той и с другой сторон предпринимались попытки прорыва с целью выполнения своей задачи каждой из сторон: мы пытались, атакуя, прорвать блокаду и соединиться с Волховским фронтом, немцы пытались столкнуть нас в Неву. Для сна оставалось не более двух-трёх часов в сутки в укрытиях, представлявших собой боковую яму у дна окопа, между замерзшими трупами.

На рассвете девятого дня, после очередного рейда за продовольствием и раздачи его взводу, от которого осталось меньше отделения, у лаза в наше укрытие разорвалась мина. Одного из моих товарищей, ленинградского шофера Мишу убило наповал осколком в висок, меня ранило в голову и левую голень. Третий, Олег, школьный учитель, вел наблюдение за нашим сектором, оглушенный мощным разрывом, видимо в шоке, попытался выпрыгнуть из укрытия, но тут же был застреляй снайпером, всю неделю охотившимся за нами. Тело его сползло вниз, к моим ногам. Я остался один, раненый, контуженный, но живой. Попытался оказать помощь ребятам, но убедившись, что она им уже не нужна, уложил их рядом на дно укрытия, закрыл глаза, накрыл плащ-палаткой, попрощался. Индивидуальным пакетом перебинтовал себе голову, сапог с раненой ноги снять не смог. Нужно было, несмотря ни на что, продолжать вести огонь, давать знать, что ячейка не опустела, и ждать замены. Все равно раньше наступления темноты пробраться к берегу было невозможно. Так прошел короткий тяжёлый зимний день рядом с убитыми товарищами, с которыми мы пробыли вместе в госпитале, в батальоне выздоравливающих, были вместе по дороге в Дубровку, вместе переправлялись на левый берег и рядом все эти дни вели бой с немцами. Только вечером после замены, оглохший, с тупой болью в голове, ослабевший от потери крови, я пополз к реке вдоль узкоколейки, остатки которой частично прикрывали от света ракет и прицельного огня. Ночью добрался до блиндажа медиков, где мне обработали раны, перевязали и вместе с другими ранеными оставили ждать на берегу прибытия транспорта. Под утро усилился обстрел плавсредств, подвозивших очередную партию пополнения. На этих лодках отправляли скопившихся у санроты раненых. На одной из них находился и я. Мы только отплыли, когда разрывом крупнокалиберного артиллерийского снаряда была обрушена часть высокого берега, в которой находился блиндаж медслужбы. В этой могиле остались врачи и девушки-медсёстры, только что оказавшие нам помощь, согревшие нас, дав каждому по полкружки водки. Надежд благополучно добраться до правого берега по Неве, кипящей от разрывов снарядов и мин, было ничтожно мало. Нашу лодку немецкая мина настигла у самой кромки правого берега, все находящиеся в ней очутились в ледяной купели, убитые остались в воде, вторично раненым помогли выбраться на берег солдаты, обслуживающие переправу. Я очнулся в медсанбате только на вторые сутки.

Этим закончилась для меня Невская Дубровка. Плацдарм удерживался нашими войсками около четырёхсот дней. Только один раз за это время немцам удалось на время захватить его. Начавшийся в апреле 1942-го года ледоход отрезал плацдарм от правого берега, лишив возможности обеспечивать поддержку наших войск всем необходимым. После нескольких дней ожесточенных боев немецко-фашистские войска 29 апреля ликвидировали плацдарм. Однако 26 сентября войска Невской оперативной группы снова овладели им и удерживали до января 1943 года, приняв участие в прорыве блокады.

- М.С. Вы сражались за Невский плацдарм в качестве солдата. Как вам кажется, стоило ли его удержание таких огромных жертв?

- В условиях блокированного фашистами Ленинграда и всех жесточайших бед, вызванных этой блокадой, такой вопрос возникнуть не мог. Это потом, когда были подсчитаны потери убитыми, ранеными, искалеченными, нам, оставшимся в живых, стало жутко от реальной цены этого «пятачка» и возник этот вопрос: «А стоило ли?» А в то время Невская Дубровка была единственной надеждой на прорыв блокады и снятие угрозы голодной смерти оставшихся ещё в живых ленинградцев, ведь от Невского пятачка до боевых порядков Волховского фронта было всего-то семь километров. Военно-стратегический смысл Невского плацдарма, кроме этого, заключался и в противостоянии опасности соединения немецких и финских войск, что могло полностью отрезать Ленинград и Ленинградский фронт от Большой земли. Наконец, понимая опасность прорыва блокады с позиций Невского плацдарма, немецкое командование вынуждено было концентрировать на этом участке значительные силы, тем самым лишая себя свободы маневра и ослабляя свои усилия на других участках. Это в определенной степени помогло нашим частям прорвать блокаду в районе Шлиссельбурга. И сразу после этого бои на Невском пятачке закончились. Он был необходим для снятия блокады. По крайней мере, в тот период мы все верили, что он необходим. И когда в начале 70-х на братской могиле, где стоял обелиск защитникам Невского плацдарма, установили памятник, то на одной из граней его было написано:

«Вы,

Живые,

Знайте,

Что с этой земли

Мы уйти не хотели,

И не ушли.

Мы стояли насмерть

У тёмной Невы.

Мы погибли,

Чтоб жили вы».

- М.С. Как вы считаете, кому было сложнее: тем, кто сражался за город, или мирным жителям, которые оставались в блокадном Ленинграде?

- Пожалуй, это по-разному могло складываться. Великой Отечественной посвящены огромные тома научных исследований, многочисленные художественные произведения. Однако поиски историков, писателей, журналистов до сих пор открывают нам что-то новое. Очень многоликой была та война. Но всё-таки, будучи человеком, воевавшим на таких горячих участках фронта, как деревня Ивановская, Невская Дубровка, Пулково, я уверен, что на Ленинградском фронте в абсолютном большинстве случаев на передовой было легче.

На фронте, несмотря на смертельную опасность, впереди был реальный и зримый враг. Его нужно было уничтожать, удерживать от вторжения в город, а потом, когда пришло время, гнать с нашей земли. Фронт есть фронт, и мы знали, что война - это смертельная работа. Кроме того, как бы плохо и голодно солдат не кормили, всё же фронтовой паёк был сытней, чем у тех, кто оставался в блокадном Ленинграде. Я это особенно резко почувствовал, когда после ранения на Невском пятачке снова лежал в госпитале.

Была первая, самая суровая блокадная зима. Кроме продовольственного голода, город испытывал ещё голод топливный. Поэтому в Ленинграде не было электричества и не работал водопровод. Электроэнергией снабжались только госпиталя и предприятия, необходимые для обороны. Да и того удавалось добиться с трудом. В тридцатиградусные морозы не было никакой возможности согреть жилище. Голодные люди умирали не только от голода, но и от холода.

В эту зиму тяжело приходилось и в госпиталях. Я оказался в госпитале, расположенном в здании лесотехнической академии. Лежали мы в просторных студенческих аудиториях. Однако в них всё равно было тесно, так как размещалось в них от восемнадцати до двадцати человек. Хотя, как говорится, в тесноте, да не в обиде. А вот хуже то, что в эту зиму голод и холод были особенно страшными. У нас в госпитале кончились даже сухари. Единственная горячая еда, которую нам давали один раз в сутки, - это заваренные на кипятке оставшиеся сухарные крошки. Выручало лишь то, что нам ещё выдавали одну ложку сахара или сгущенного молока, два-три раза случалось, что вместо этого мы получали по десять граммов колотого шоколада. А это были какие-никакие калории.

От цинги врачи пытались нас спасти горчайшим хвойным отваром. Не всем это помогало. В палатах хоть и топили, но в четверть нормы и при тридцатиградусном морозе это мало грело. Раненные, ослабевшие от потери крови, постоянного холода и длительного недоедания, с большим трудом поддавались лечению. Многие страдали от истощения или цинги. Нередко случалось, что за ночь кто-нибудь из таких больных тихо умирал, и утром санитары уносили из нашей палаты покойника.

- М.С. Вам запомнились люди, которые лежали в госпитале вместе с вами?

- Честно говоря, тут больше всего помнятся те, с кем после того, как подлечишься, потом вместе в часть попадаешь. Да и то: помнятся лица, имена, а вот фамилии нет… Столько десятилетий прошло. Если сейчас кого встречу, так не узнаю, да и меня не узнают.

Запомнилась атмосфера, которая царила в госпитале. Раненые, уйдя от постоянного напряжения и опасности смерти на передовой, там физически и психически расслаблялись, по разному проявляя себя. Некоторые страдали от этих условий и стремилось быстрей встать на ноги и отправиться вновь в свою часть. Те, кто по причине сложности и тяжести ранения задерживались в госпитале надолго, вынуждены были терпеть и ждать своей очереди эвакуации. Постоянное чувство голода и длинные ночи приводили к воспоминаниям о разнообразной и обильной еде, которую готовили до войны дома, о том, что продавалось в магазинах, что подавали в ресторанах и т.п. - в подробностях с описанием вкуса и запахов. Эти разговоры раздражали воображение и приводили иногда к галлюцинациям, нервным срывам. На моих глазах один наш раненый солдат продавал за деньги бoльшую часть своей еды и купюры складывал в наволочку запихивал. В результате через три дня он умер с никому не нужными бумажками под подушкой. Я спасался от такого, уходя в книги.

Наша палата находилась рядом с богатейшей библиотекой академии. Одна беда только, что электрического света в палатах не было, а дни короткие: всего пять-шесть часов светлого времени, остальное - ночь. Но у меня, по счастью, появилась возможность обменять ложку сахара на едва светившую коптилку. При её свете я читал, пока видели глаза. В основном брал из библиотеки книги классиков. Конечно, перечитал я тогда «Войну и мир». Большее впечатление на меня произвёл роман «Прощай, оружие!» Эрнеста Хемингуэя. Он тогда публиковался в журнале «Интернациональная литература» (сегодня журнал называется «Иностранная литература»). Это издание было довольно популярным до войны. Я прочитал в нём много переводных вещей. Но «Прощай оружие!» больше всего зацепило душу, это была первая в нашей стране публикация этого романа. Единственная вещь, которая меня настолько же не оставила равнодушным, это «Василий Тёркин» Твардовского. Его я прочитал на войне уже позднее. Отрывки последовательно публиковались в нашей фронтовой газете. Поэма очень точно передавала обстановку на фронте и бодрила, внушала оптимизм.

- М.С. Но если вернуться к Хемингуэю. Ведь именно в романе «Прощай оружие!» главный герой, говоря словами автора, «заключает сепаратный мир», то есть фактически дезертирует. Каким было Ваше собственное отношение к дезертирам, и не хотелось ли убежать от войны?

- Желания убежать не возникало. Я понимал, что если я убегу и другой, и третий убежит, то кто же будет сражаться с врагом. Просто хотелось, чтобы война скорей закончилась и наступил мир. Но до мира было ещё очень далеко. Мои ближайшие друзья мыслили точно так же. Другое дело, что дезертирами считались порою люди, которые и бежать-то с фронта не собирались. Допустим, отпустили кого-то на два дня или на день в деревню, которая поблизости, и где у отпущенного родственники или даже жена с детьми. Не всем хватало воли вернуться вовремя. Всё-таки война - штука жестокая, а тут семейный уют, относительное затишье. Вот и приходил солдат на несколько дней позже, чем положено было. Его судили, как дезертира, иногда наравне с теми, кто просто бежал с фронта, а это - штрафбат или при отягчающих обстоятельствах - расстрел. На фронте обстановка жёсткая была. Контрразведка наша и заградотряды работали очень чётко, и беглецов в основном успешно ловили. И знали это все. Поэтому если у кого-то появлялась идея податься в тыл, то практически всегда от такой попытки отказывались хотя бы из страха быть пойманным и судимым.

А в Ленинграде обстановка с каждым днём ужесточалась. Многие здания горели от бомбёжек. На борьбу с пожарами, как и с топливным голодом, было мобилизовано все трудоспособное население и, прежде всего, молодежно-комсомольские отряды. Они в городе и в ближайшем пригороде разбирали старые деревянные дома, в которых жильцов уже не было, и таким образом в какой-то степени помогали горожанам. Топлива не хватало катастрофически. Люди в основном жили только в одной из комнат вымороженной квартиры или коммуналки, где в жестяной или чугунной печурке-времянке, так называемой «буржуйке», с трубой, выведенной в форточку, сжигали мебель, свои библиотеки, доски полов, всё то, что горело и могло хоть как-то согреть, дать возможность вскипятить воду. Да и вода тоже добывалась с большими трудностями в прорубях на Неве, Мойке, Фонтанке, в городских каналах.

Не удивительно, что в первую блокадную зиму, особенно с ноября по февраль с каждым днём увеличивалась смертность. Люди умирали в своих холодных домах, на работе у станков, на улицах, в очередях за хлебом. По данным блокадной статистики, всего в первый год блокады умерло более одного миллиона жителей города.

Единственный путь сообщения через Ладогу позволял лишь в самой минимальной степени обеспечивать нужды фронта и гражданского населения. Тем не менее, Ладожская трасса дала возможность Ленинграду выстоять в этом противоборстве, не случайно она получила название «Дорога жизни». Однако эта трасса и в летнее, и в зимнее время постоянно находилась под огнем противника. Немецкие самолеты бомбили, штурмовики обстреливали корабли и автоколонны из крупнокалиберных пулеметов, постоянно действовала артиллерия. В ясную погоду немецкая авиация буквально висела над транспортными колоннами, в результате многие корабли, а зимой автомобили с людьми и грузами шли под воду.

Уже в сентябре 1942-го года мне, тяжело раненному, лёжа на носилках на палубе самоходной баржи, довелось наблюдать за методической охотой немецких штурмовиков за нашим судном, на котором было более двухсот раненых. Многим из них так и не удалось доплыть живыми до Большой земли.

- М.С. Однако не будем забегать вперёд. Вас выписали из госпиталя, когда вылечили ранения, полученные на Невском пятачке. А после этого вы попали…

- На Пулковские высоты. Впрочем, этому опять предшествовало пребывание в запасном полку. Этот полк находился на улице Карла Маркса в казармах, построенных ещё при Екатерине Второй. И вот, в этих казармах концентрировался запасной состав, который, как и я, после госпиталей направлялся на фронт. Народа там очень много было. В помещениях, где много людей, обычно чуть потеплее. Но там тепло не было. Февральский мороз свирепствовал вовсю. А спали мы на двухъярусных нарах.

Каждый день нам, недолеченным толком, недокормленным, приходилось вытаскивать замёрзшие брёвна из Невы, выкорчёвывать изо льда плавуны и пилить их. Благодаря такой работе, запасной полк хоть в какой-то мере обеспечивался топливом.

Кормили нас там гречневой кашей, великим лакомством по блокадным меркам. Еду приносили в больших умывальных тазах и ставили на столы, за каждым из которых вмещалось до взвода. Все одновременно хлебали: кто сколько успеет. У меня же мою столовую ложку ночью украли. Она у меня, как и у всех, была спрятана в голенище сапога. Но после тяжёлой работы так устаёшь, что спишь беспробудно, вот её и вытащили. Мне стало нечем есть эту горячую кашу. Конечно, я себе смастерил что-то из деревяшки и жестянки, но толку от такой самоделки мало было. Потом, в конце концов, выручил меня товарищ, сосед по нарам. У него, помимо той ложки, которой он пользовался, была ещё запасная. Деревянная, правда, не самая вместительная, но я и такой был рад.

А уже к середине февраля из нас, выписавшихся из госпиталей солдат и младших командиров, сформировали маршевую роту и отправили к Витебскому вокзалу.

Мы прошли через всю центральную часть города с Выборгской стороны через Литейный мост. Улицы были сплошь занесены сугробами. Идти можно было только по протоптанным тропинкам. В лицо дул очень холодный ветер. Изредка нам встречались застывшие трамвайные вагоны и троллейбусы. Они стояли уже без стёкол, кое-где разворочённые осколками. Транспорт в городе перестал ходить ещё в начале зимы.

Витрины и двери магазинов, мимо которых мы проходили, были заколочены деревянными щитами. Временами встречались закутанные во всё, что только можно, с трудом передвигающиеся люди. Саночек с умершими уже никто из них не вёз. Покойников в тот период в Ленинграде оставляли прямо там, где они умирали: на улице и в промёрзших квартирах. Сил вывозить трупы ни у кого не было. По пути изредка нам попадались тела в лежачем или сидячем положении, рука или нога, торчавшие из-под снега («подснежники», как их называли в ту пору).

Безусловно, рассказывая обо всём этом, я вряд ли назову что-то новое. О блокадном Ленинграде столько уже писали. Тот же Даниил Гранин, Олесь Адамович, академик Дмитрий Лихачёв и многие другие. Но я говорю именно о том, что увидел сам пасмурным февральским днём 1942-го года, увидел, во что пока ещё полугодовая блокада превратила город и его жителей.

Мы прошли по Литейному проспекту до Невского. Там совсем рядом на улице Марта стоял дом, где я до войны жил у родственников, когда учился в институте. Вскоре через Владимирский и Загородный проспекты мы вышли к вокзалу и остановились передохнуть в помещении вокзального ресторана. Там были голые стены и нигде не валялось даже обломков мебели. Всё, что было деревянное, уже давно сожгли, пустив на дрова.

Привал длился всего около получаса. Мы снова двинулись в трудный путь. После госпиталя практически каждый из нас был ослаблен голодом, ранением и цингой. Пулковские высоты были единственной возвышенностью в той части пригорода. С них просматривался весь Ленинград, вплоть до северных окраин.

Меня там определили командиром взвода роты автоматчиков при штабе 864-го стрелкового полка 189-й стрелковой дивизии (в прошлом 6-я дивизия народного ополчения). Оборону мы держали в районе всемирно известной и в дребезги разбитой астрономической обсерватории академии наук СССР. В глаза сразу бросался зияющий проран в её куполе на месте главного телескопа.

Штаб нашего полка располагался в основании холма, на котором находилось старинное кладбище, спускавшееся с высоты вниз в тыловую сторону. То есть, в этот холм были врублены проходы и помещение для штаба. В нём кое-где торчали останки захороненных. Но никто на это внимания уже не обращал, до того на войне всего навидались.

Наша рота считалась полковым резервом. Мы должны были охранять штаб полка, который находился в разные периоды в каких-то двухстах - восьмистах метрах от передовой. Однако слабая линия обороны и ежедневная убыль убитыми и ранеными создавали необходимость в постоянном пополнении. Поэтому все три взвода нашей роты по очереди несли службу на наиболее уязвимых участках передовой линии.

Вражеские окопы располагались достаточно близко к нам. Иногда можно было слышать разговоры немцев. Гитлер к тому времени решил не штурмовать Ленинград, а взять его голодом. Соответственно, и стрельба в окопах велась довольно вяло до тех пор, пока противник или наши не предпримут разведку боем или просто откроют огонь по той или иной движущейся цели.

Обстановка была трудной. Не хватало и боеспособного пополнения, и кормили нас очень скудно. В большинстве случаев сидели на сухарях и очень мизерном приварке.

Из дивизионной газеты узнали о боях под Москвой и с надеждой ждали результатов контрнаступления. В конце марта 1942-го года мы в полковой землянке-клубе, вырытой рядом с кладбищем в железнодорожной насыпи (именно там сегодня проходит ветка Смоленск - Санкт-Петербург), был организован просмотр документального фильма о победе под Москвой. Это была первая наша победа после стольких месяцев! До сих пор помню впечатление от тех кадров, где мы увидели своими глазами бегство немцев под ударами наших войск. Конечно, такое зрелище очень сильно поднимало боевой дух.

Немцы старались это, как могли, нейтрализовать и очень большую агитационную работу проводили. Я уже обещал вам рассказать об одном случае. В перерывах между боями от позиций немцев на Пулковских высотах до нас доносилась весёлая музыка. Это в некоторых фильмах хорошо показано. А теперь представьте, что у нашего солдата, который в окопе сидит, в деревне, занятой фашистами, жена и дети. Деревня эта совсем рядом. И немцы на русском языке через громкую связь заманчиво так приглашают: «Иван, иди домой, там жена, дети. Ты в окопе голодаешь, а мы дадим тебе колбасу, хлеб, водку. Иди, зачем тебе голодным сидеть в окопе?» К сожалению, некоторые покупались на такую пропаганду. Но добежать до немецких окопов редко кому удавалось, наша пуля догоняла перебежчика.

После полутора месяцев пребывания на Пулковских высотах я солнечным утром в начале апреля 1942-го года снова был ранен. Упала мина, ранила меня и ещё человек пять. Я попал в госпиталь, расположенный в Александро-Невской лавре. Оттуда после операции переведён для дальнейшего лечения в эвакогоспиталь на Старо-Невском проспекте, расположенный в здании старой школы. Там я пробыл практически до конца весны, но на поправку шёл медленно, сказывался характер тяжёлого осколочного ранения. Меня решили отправить на большую землю, по Дороге жизни на барже (я про это уже рассказывал) и далее поездом в город Киров.

- М.С. Что вам запомнилось в кировском госпитале?

- Там по сравнению с блокадным Ленинградом были прекрасные условия. Нас, отощавших питерцев, интенсивно откармливали и лечили. В тыловой обстановке расслаблялись, ходячие осваивали город, знакомились с населением, особенно с девушками. После блокадного режима рады были выпить, на что и тратили своё денежное довольствие.

Госпиталь наш находился в школьном здании, расположенном неподалёку от городского рынка. Тем, кто пока ещё ходить не мог, спиртное организовывали местные ребята. Мы им корзину с деньгами на верёвке спускали, они туда бутылку клали. Так торговля и происходила. А потом уже, когда на поправку пошли, сами в город и на рынок стали ходить.

Кировский рынок, как, наверное, все рынки в тыловых городах, представлял собой зрелище весьма живописное. Здесь торговали не только съестным, но и всем, чего душа пожелает: в основном военной и гражданской одеждой, всяким довоенным тряпьём и предметами быта, шёл обмен часов, изделий из золота и серебра, чаще всего поддельных, кто хотел, мог приобрести оружие, патроны. Основной валютой была водка, единицей - поллитровка. Напёрсточники, картёжники, аферисты, жулики, воры занимались своим промыслом. На этом пёстром фоне очень выделялись солдаты и офицеры, которые уже прошли свой участок войны, остались кто без руки, кто без ноги, а кто и того тяжелее. Им нужно было жить, вот и искали приработка к своей скудной пенсии, многие, конечно, пили, иногда буянили.

Многие инвалиды искали заработок в поездах. Безрукие, безногие на самодельных платформах на колёсиках переходили из вагона в вагон, пели, играли на гармошке, просто рассказывали о своей судьбе, просили милостыню. Люди их жалели, сочувствовали, ведь почти у каждого кто-то был на фронте, кто-то был в плену или пропал без вести, и по возможности давали деньги, еду, иногда наливали в кружку. Однако шло время, и примерно через пару лет после окончания войны тяжёлых и одиноких инвалидов стало не видно. Видимо, некоторые ушли из жизни, некоторых приняли сердобольные вдовы, а часть из них оказались в специально созданных для них пансионатах, в том числе и на острове Валаам на Ладоге.

Но вернусь к своему житью-бытью. В Кирове я пробыл около года, потому что, когда окончилось лечение, был комиссован и признан временно ограниченно годным к фронту. Рана никак не хотела заживать. Пришлось мне ехать в столицу, в штаб Московского военного округа, за назначением. Там меня, как ограниченно годного, спрашивают: «Куда хочешь?» Ну а куда мне податься? Родные Киев и Одесса были оккупированы, возвращаться в Ленинград инвалидом тоже смысла не имело. И решил я поехать обратно в Киров, всё-таки пообвыкся там немного, пока в госпитале лежал. Туда и подписали мне назначение.

В последний вечер пребывания в Москве запомнился один эпизод, очень в событийном плане незначительный, внешне никак на меня не повлиявший, но почему-то очень затронувший и оставшийся в памяти.

Помню, вышел я на станции метро Маяковская. У меня перебинтованная левая нога в большом разношенном белом валенке, на правой ноге чёрный валенок. Подпоясан я каким-то тонким брезентовым ремешком, на голове старый треух, кубари пришиты нитками прямо на воротник шинели, за плечами вещмешок с имуществом и едой на дорогу. В таком обмундировании меня неоднократно останавливали московские патрули, но так нас одевали в госпитале, новое я получил по прибытии на место службы.

И вот, иду по станции, народу вокруг немного, вечер уже. И, вижу, с лестницы спускается группа лётчиков. Видимо, только из училища: очень юные ребята. Идут они в «собачьих валенках» - унтах, в кожаных куртках, в добротных шапках, бравые, весёлые, видимо, чуть выпили и смеются, что-то беззаботно обсуждают. И, знаете, вроде, лётчикам, армейской элите, ещё даже до войны большинство завидовало, а мне очень жалко их стало. Думаю: «Ребята, надолго ли вас хватит остаться такими». Это ведь были истребители, очень гибли они на той войне. Ни я их не знал, ни они меня. Но я-то уже прошёл большой отрезок фронта, а они его ещё не видели. Очень напомнили мне меня самого в первый месяц войны. А как у них дальше сложилось, одному Богу известно.

- М.С. Что же вы стали делать, вернувшись в Киров?

- Я был направлен на работу в воинский комиссариат города для службы в качестве инструктора военной подготовки учащихся общеобразовательных школ.

Вели эту подготовку в основном бывшие фронтовики - инвалиды войны. А инструктора из военкоматов осуществляли инструктаж военруков, контроль над состоянием этой работы и, когда возникала необходимость, проводили занятия в школах, где военруки по тем или иным причинам отсутствовали.

В то время военное дело преподавалось, начиная с четвёртых классов. Ребята проходили общевойсковую подготовку, а девушки изучали санинструкторскую работу, учились на телефонисток. Для всех мальчишек, окончивших девятый класс, во время летних каникул проводились спортивно-военизированные лагерные сборы. Там они проходили на практике азы тактической подготовки, учились плавать и преодолевать водные рубежи, учились ориентироваться в условиях военной игры, осваивали стрелковое дело. А потом сдавали не только нормативы ГТО («Готов к труду и обороне»), но и нормативы существовавшего тогда комплекса «Ворошиловский стрелок». Лагерные сборы проходили в несколько смен по две недели каждая на базе одной из пригородных школ или пионерских лагерей. Вопросы организации сборов решались органами образования и военкоматами. Мне интересно было участвовать в такой работе, но хотелось вернуться на фронт.

Шёл 1943-й год. Пока я лечился в госпитале, а затем служил в воинском комиссариате, свершилась Сталинградская битва, была прорвана блокада Ленинграда, освобождены Воронеж, Курск, Вязьма, затем Смоленск, в августе в Москве был дан первый салют в честь освобождения Орла и Белгорода. Всё это будоражило мысли, всё больше хотелось встать в строй фронтовиков и принять участие в наступлении. Киров со всеми своими тыловыми прелестями становился не мил.

- М.С. И, в конце концов, вы опять попали на фронт…

- Да. К этому времени моё здоровье немного выправилось, я обратился с просьбой о досрочном снятии ограничений. Это был уже сентябрь 1943-го года. После медицинского переосвидетельствования меня направили в расположение штаба Московского военного округа, а оттуда в резерв 4-й танковой армии, которая потом стала Гвардейской.

После боёв на Брянском фронте 6-й механизированный корпус этой армии расположился для переформирования в лесах между Брянском и Карачевом. Танкисты принимали новую технику, ремонтировали старые, побывавшие в боях «тридцатьчетвёрки», самоходные артиллерийский установки, обучали пополнение. Таким образом, готовились к новым боям.

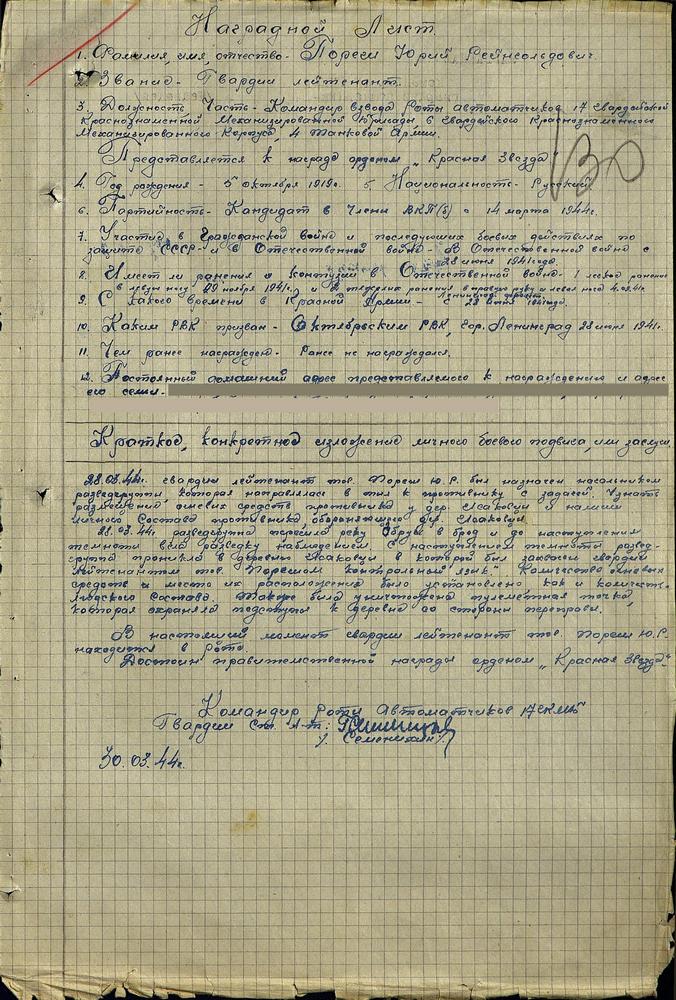

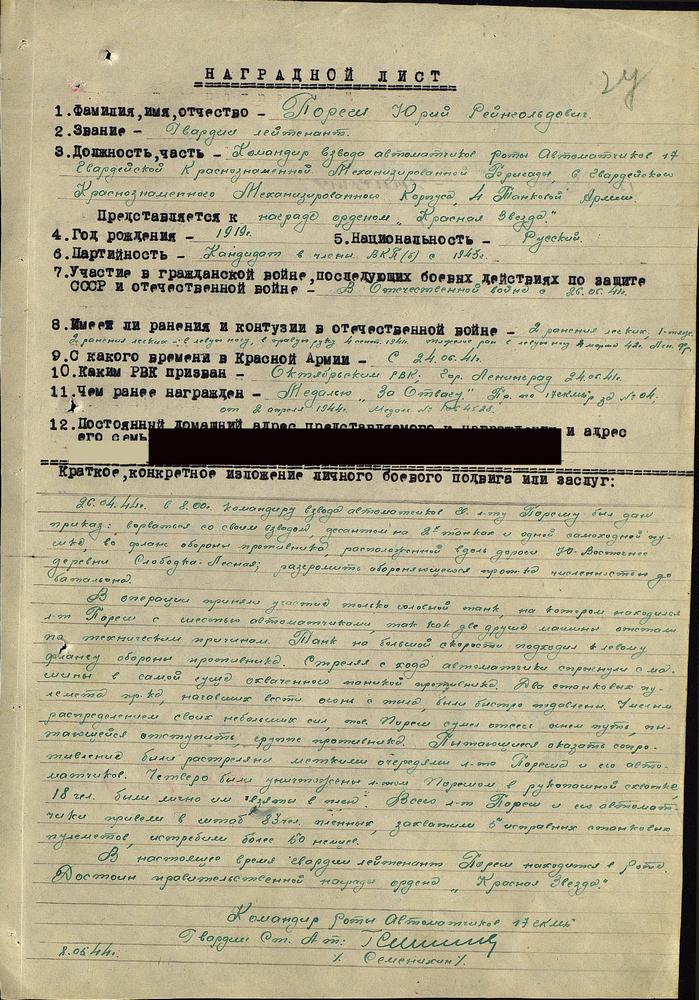

Я получил назначение в 17-ю гвардейскую механизированную бригаду этого корпуса. Бригада тогда уже была краснознамённой, а к окончанию войны была награждена орденами Суворова, Кутузова и Хмельницкого Второй степени.

Когда я прибыл под Карачев, армия была переведена главным командованием в резерв и находилась в этом лесу около полугода, до февраля 1944-го. Все эти месяцы были насыщены обучением пополнения, напряжённой подготовкой к предстоящим боям всего личного состава. Наша рота автоматчиков участвовала в тактических учениях бригады, в марш-бросках. Солдат обучали поведению под огнём противника, учили скрытно передвигаться на местности и другим премудростям, необходимым на войне. Много времени уделялось стрелковой и огневой подготовке, а также умению вести себя в условиях танкового боя. Всё это, плюс обязательные политзанятия, плотно занимало наше время. Отдыхать было некогда. Хотя время для прогулок в соседние деревни за самогоном выкраивали.

- М.С. В период нахождения армии на формировании, СМЕРШ продолжала свою работу так же, как и на фронте?

- Да, пока мы обучали пополнение и готовились к предстоящим военным действиям, военная контрразведка, прокуратура и трибунал занимались своим делом. К сожалению, в такой массе людей находились и дезертиры, и мародёры, были случаи разоблачения агентов противника. Следовали суд, приговор, который по законам военного времени был суровым и часто содержал высшую меру наказания. С целью более активного воспитательного воздействия на солдат и офицеров в период нахождения армии в тылу, на формировании, приговор приводился в исполнение публично. На опушке леса выстраивалась вся бригада, выводили осуждённого, зачитывали приговор, и командир комендантского взвода или другое лицо по его поручению стрелял в затылок осуждённому, стоявшему на коленях перед заранее вырытой ямой. Зрелище тяжёлое, но запоминающееся во всей своей трагической сущности.

- М.С. А как продолжилась для вас война на Украине? Свою первую боевую награду вы получили именно там?

- Да, это была медаль за отвагу. Шёл уже 1944-й год, мы освобождали Западную Украину. Я участвовал в одной из разведывательных операций. Возле местечка Скала нам нужно было форсировать реку Сбруч, проникнуть в немецкий тыл и разведать наиболее слабые места их позиций. Нам удалось выполнить задание, за что все участники операции были награждены.

Там же, в районе города Коломыя, разведка донесла штабу бригады, что в одном из участков нашего тыла появились немцы. Предложили взять взвод танков, взвод автоматчиков и принять соответствующие меры. Оказалось, что это были не немцы, а венгры - мадьяры. Наши танки вышли на фланг занятой ими позиции, открыли предупредительный огонь вдоль дороги и предложили сдаться. И что вы думаете, примерно батальон венгров сдался одному нашему взводу автоматчиков и взводу танкистов. После нашего звонка в штаб бригады подъехали наши штабисты, построили их и увели. Видимо, венгры так именно и задумали, для этого и прорвались в наш тыл. Этот эпизод упоминается в мемуарах командующего нашей армией генерала армии Д.Д. Лелюшенко и в книге «Стальным тараном» о боевом пути 4-й гвардейской танковой армии.

За участие в этой операции командир танкового взвода, я и парторг Л.В. Берёзкин были награждены орденом Красной звезды. Награждены были также некоторые наиболее отличившиеся сержанты и солдаты.

Говоря о службе в танковых частях, интересно вспомнить, что танкисты завидовали нам, а мы танкистам. Мы считали, что они сидят в броне, там пуля или осколок не возьмёт. А танкисты считали, что мы спрыгнем с танка и укроемся в любой борозде на поле, в любой выемке, а им смерть, ранение или контузия, если шарахнет бронебойный снаряд, или танк подожгут, или снесёт ему башню. Жизнь и смерть на войне ходили постоянно рядом и были понятиями весьма относительными.

Я участвовал во всех операциях бригады до сентября 1944-го года. То есть вплоть до боев за Сандомирский плацдарм, где напомнили о себе старые раны, и я вновь очутился в госпитале. Но, как бы трудно и сложно ни приходилось, это было не сравнимо с тем, что происходило в дни блокады в Ленинграде, и особенно с тем, что мне пришлось увидеть и пережить в боях за Невский пятачок. Война в конце 1943-го, а уж тем более в 1944-м стала другой, наступательной. И хотя по-прежнему мы несли потери, но они были несравнимо меньшими. И появился азарт побед, хотелось побыстрее прогнать врага с родной земли и освободить Европу.

- М.С. Было ли у вас в те годы ощущение, что на стороне врага тоже воюют живые люди?

- Разумеется, мы понимали, что эти люди в значительной мере пошли на войну не по своей воле. По крайней мере, я это понимал. Но они были врагами, которые захватили нашу территорию. Нас возмущало, что они смогли оккупировать такую большую часть страны. Нам обещали, что мы будем воевать на вражеской земле, а они подошли к самой Москве, к Волгограду и Кавказу. Поэтому было необходимо убивать врагов, иначе они убьют нас. Война есть война. У меня была ненависть к фашизму, как явлению, к фашистам, затеявшим всю эту кровопролитную мировую свару, к убийцам и палачам, творившим зверства с военнопленными и мирным населением, но не к немцам, как нации.

Вообще, сейчас, когда речь заходит о Великой Отечественной, много говорится о героике, много говорится о подвигах. Это всё правильно. Об этом надо помнить и рассказывать молодым. Однако война это не только совокупность подвигов, а будничная, рутинная, смертельная работа.

Михаил Кульчицкий, поэт погибший под Сталинградом в январе 1943-го года очень точно написал:

звучит вот так: "Налейте нам!"

И, зная топографию,

он топает по гравию.

Война - совсем не фейерверк,

а просто - трудная работа,

когда черна от пота вверх

скользит по пахоте пехота.

Марш! И глина в чавкающем топоте

до мозга костей промёрзших ног

наворачивается на чёботы

весом хлеба в месячный паёк.

На бойцах и пуговицы вроде

чешуи тяжёлых орденов.

Не до ордена.

Была бы Родина

с ежедневными Бородино.

- М.С. После четвёртой танковой армии, насколько я знаю, на фронт вы больше не попали?

- Да. После операции в санбате корпуса я был эвакуирован на юг, в Сочи, к Чёрному морю. Ленинградские незалеченные ранения давали о себе знать, и там я перенёс неоднократные операции по удалению всякого железа. Плохо заживающие послеоперационные раны продержали меня в руках врачей до марта 1945-го года.

Конечно, мне хотелось вернуться в свою бригаду, в свою роту автоматчиков и вместе с ними закончить войну. Однако так получилось, что победу я встретил в штабе центральной группы войск в Австрии. Там велась работа по комплектованию штатов для создававшейся службы репатриации советских военнопленных.

Весь остаток 1945-го и начало 1946-го года моя служба проходила в 306-м транзитном фильтрационном лагере, находившемся у посёлка Маннерсдорф, километрах в тридцати от Вены. Сеть таких наших лагерей была создана в Германии и Австрии для приёма из немецких концлагерей советских военнопленных, а также соотечественников, увезённых немцами с оккупированных территорий в качестве рабочей силы для своих промышленных предприятий, работы в сельском хозяйстве и других отраслях, нуждающихся в рабочих руках.

Для такой цели ещё в октябре 1944-го года было создано центральное управление по делам репатриации при правительстве СССР, созданы центры по репатриации в освобождённых от оккупации Украине, Белоруссии, Молдавии, прибалтийских республиках.

В соответствии с договорённостью между руководителями союзных держав, Германия и Австрия были разделены на зоны влияния: советскую, американскую, английскую и французскую. Американцы, англичане и французы советских пленных должны были передавать в наше распоряжение.

Наш лагерь размещался в нескольких двухэтажных зданиях кирпичной капитальной постройки. Ранее это были австрийские казармы. Мы не успели ещё полностью оборудовать лагерь, а люди начали уже поступать. При этом следует иметь в виду, что по мере своего продвижения наши части, американцы и англичане, освобождая военнопленных - не только русских, но и всех других национальностей, - выполняя главную задачу наступления, предоставляли им относительную свободу, до поры до времени не ограниченную никакими административными мерами. В обстановке долгожданной свободы и эйфории от победы многие обзаводились трофеями. Кто-то брал с собой в лагерь кожаные изделия, кто-то целый чемодан часов или кремней для зажигалок, которые были в то время дефицитом, кто-то другие трофеи. В лагере развернулось даже что-то вроде рынка, где люди обменивались всем этим. Однако самым опасным было, что практически все, кто мог и хотел, обзаводились оружием. В основном пистолетами и револьверами немецкого производства. Со всем этим добром они и поступали в наш лагерь.

Я первое время служил в роте охраны, затем в штабе и принимал участие в этой трудной и порой опасной работе. Охране лагеря, особенно в первые недели, когда территория была слабо оборудована и не ограждена, приходилось справляться с организацией всей этой массы людей, прекращать возникавшие конфликты, успокаивать наиболее агрессивных, часто пьяных, наших подопечных.

Прежде всего, необходимо было как можно быстрее дооборудовать лагерь. И уже вскоре у нас заработал пищеблок (а значит, появилась горячая еда вместо сухого пайка), появился клуб. С течением времени обстановка нормализовалась. Лагерь оградили, оборудовали контрольно-пропускные пункты, установили регулярную охрану, патрулирование и ввели чёткий режим внутреннего распорядка. Репатриантов разоружили, и при поступлении новых партий сдача оружия являлась безусловным требованием. Количество людей, содержавшихся у нас, колебалось в разные периоды от пятисот до полутора тысяч.

- М.С. Какие настроения царили среди репатриантов, поступавших к вам в лагерь?

- В основном у всех преобладало желание вернуться домой. Но встречались и такие, которые понимали, что их ждёт непростая доля. Особенно опасались те, у кого совесть была нечиста. Это те, кто в плену сотрудничал с немцами: надсмотрщики, осведомители, палачи, бывшие полицаи и т.п. Задачей СМЕРШа было отфильтровать людей, которые себя скомпрометировали. В первую очередь выяснялись обстоятельства пленения: сдался ли сам, в окружении или был раненым. Люди, не прошедшие проверку СМЕРШ, отправлялись уже в советские лагеря.

Обстоятельства резко изменились, когда репатриантам стало ясно, что фильтрацию благополучно проходят очень немногие. Если для выявленных предателей наказание являлось естественным и заслуженным, то очень многие попадали в категорию врагов только потому, что, будучи в плену, вынуждены были в той или иной мере в зависимости от своего места нахождения и положения общаться с охраной лагерей, администрацией и надзирателями предприятий, сельскими хозяевами, местным населением.

Такая же судьба постигла многих наших солдат и офицеров, которым удавалось бежать из немецких лагерей с каторжных работ на заводах и, если везло, найти и влиться в формирования сопротивления: югославских партизан, французских маки, норвежских подпольщиков.

Я хорошо помню, как в наш лагерь поступила группа русских ребят, сражавшихся в рядах французского Сопротивления, награждённых французскими орденами и другими почётными знаками отличия за храбрость. Эти ребята стремились вернуться на Родину в качестве победителей, гордящихся тем, что, несмотря на плен и всё что с ним связано, им удалось внести свою лепту в борьбу с фашизмом и победу над ним. Но это не спасло их от наших лагерей.

Происходящее очень быстро стало достоянием тех военнопленных, которые были ещё в зонах оккупации союзников. Союзники стали в нарушение договорённости сдерживать передачу пленных нашим властям. Американцами и англичанами создавались специальные резервации, где проводилась работа по фильтрации и дальнейшей натурализации наших граждан на территориях, не входивших в советскую компетенцию.

Кроме того, в тот же период специальные органы американской и английской армий начали вести работу по отбору и подготовке лиц для разведывательной деятельности в нашей стране. По сути, уже началась холодная война, и потребовались годы, чтобы всё же вернуть тех, кто желал вернуться.

Лагерь просуществовал чуть больше года. Под конец интенсивное поступление наших граждан уже закончилось. Пленных солдат больше не было. Шли только мирные жители, мужчины и женщины, порою успевшие обзавестись семьями и детьми. Когда лагерь расформировали, я вздохнул облегчённо. Там мне задерживаться не хотелось.

- М.С. За время работы в лагере репатриации не возникало ли у вас ощущения, что власть относится совсем не так, как должна, к людям, пережившим трагедию войны?

- Эти события последних месяцев войны и последующего года, касающиеся работы органов репатриации, почти не нашли объективного отражения ни в истории Великой Отечественной войны, ни в мемуарной литературе, несмотря на то, что касались судеб миллионов людей, оказавшихся в плену как с первых дней войны, так и попавших в плен в последние её недели.

Я знаю лишь одну серьёзную работу, посвящённую этой проблеме. Это труд П.Поляна «Жертвы двух диктатур. Остарбайтеры и военнопленные в третьем рейхе и их репатриация», вышедшую в свет только в 1996-м году тиражом всего 850 экземпляров.

Естественно, что исчерпывающие материалы о работе органов репатриации имеются в виде статистических выкладок, отчётов, докладов нашей контрразведки, СМЕРШа, однако они в своём большинстве продолжают храниться под грифом «секретно».

Значительный период нашей послевоенной жизни для миллионов бывших пленных, а также проживавших на временно оккупированной территории, был омрачён репрессиями, ссылками, несвободой выбора места жительства, недоверием и ограничениями при приёме на работу.

Сотни тысяч погибших в тюрьмах и лагерях, поломанных судеб, несбывшихся надежд остались на совести руководителей нашей страны и репрессивных органов. Только после двадцатого съезда КПСС начались довольно робкие попытки пересмотра результатов культа личности Сталина, а некоторые практические шаги по реабилитации были предприняты лишь в 80-х начале 90-х годов после создании комиссии Политбюро ЦК КПСС по изучению материалов, связанных с репрессиями. Реабилитация в эти годы была уже в основном посмертной.

Я уже говорил о том, что в 30-е годы арестовали мою мать, а затем посадили снова после войны на пять лет лагерей и ссылки. Двоюродного брата Георгия Альбертовича Пореша арестовали в 1937-м году в период его срочной службы в армии и по печально знаменитой 58-й статье посадили на полных десять лет. Старшего моего сына Владимира арестовали после окончания ЛГУ в 1979-м году и осудили по известной тогда 70-й статье на пять лет лагерей, где он просидел не пять, а семь лет.

Давно нет 58-й статьи, отменили 70-ю. Мою мать реабилитировали посмертно. Брат и сын реабилитированы «по отсутствию состава преступления», как гласят выданные документы. Но последующая реабилитация практически ничего не компенсирует.

Думаю, что в России практически нет семьи, которой не коснулись бы репрессии. Кто считает, что у них в роду ничего такого не было, просто плохо знает о судьбах своих, не таких уж далёких предков. Зачастую страх, боязнь за свою судьбу, судьбу своих детей заставляли молчать, «забыть» о репрессированных родственниках.

- М.С. Как сложилась ваша судьба после демобилизации?

- В 1946-м году я демобилизовался и вернулся в Одессу. Однако вскоре уехал опять в свой институт имени Лесгафта. Там познакомился с будущей женой Юлией Владимировной, она тоже пережила самую страшную первую блокадную зиму. Через некоторое время мы поженились, потом родился первый сын. А когда окончили институт в 1949-м году, то были направлены в Смоленск. Оно и к лучшему, что в этот город. Моей матери ведь, когда её выпустили, запрещено было жить в крупных городах, вроде Ленинграда и Москвы. А так она смогла жить несколько лет с нами в Смоленске. Надолго её, к сожалению, не хватило. Здоровье было уже подорвано.

Работал я в техникум физической культуры заместителем директора по учебной работе. А жена в Смоленском пединституте преподавателем. Потом в 1950-м в городе открылся институт физической культуры, и я перешёл туда. С 1958-го по 1964-й работал председателем Смоленского областного комитета физической культуры и спорта. А с 1968-го по 1979-й был ректором физинститута. Потом доцентом кафедры там же. В 2001-м году вышел на пенсию. Дети, внуки и правнуки распределились примерно поровну между Ленинградом и Смоленском. Сейчас я много читаю, иногда кое-что пишу для внуков. Что ещё делать, когда тебе без малого девяноста лет? Люблю книги, за многие годы собрана значительная библиотека.

- М.С. А с фронтовыми товарищами связь поддерживаете?

- С товарищами военной поры сохранялись отношения много лет. К сожалению, почти все они уже ушли из жизни.

Особенно близким товарищем для меня был парторг нашей роты в четвёртой танковой армии. Мы потеряли связь друг с другом к концу войны, и я его разыскивал потом через справочные бюро, через совет ветеранов армии. Наконец, мне написали ответ, что Берёзкин Лука Васильевич живёт совсем рядом - в Орше. Мне сообщили его адрес, только перепутали фамилию. Написали: «Берези». Но я надеялся, что это именно он - мой друг. И так оно и оказалось. Сначала письмо ему написал, потом мы встретились почти через сорок лет. Первый я к нему поехал, потом он ко мне приезжал. И так каждый год, пока он жив был, я с женой и с внуками на своём «Запорожце» приезжал к нему. Встречаясь, вспоминали былое и, конечно, без бутылки не обходились.

С Игорем Лесневским, ещё одним моим товарищем мы переписывались, пока он учился в институте. Он после войны окончил институт восточных языков, и сразу пропал. Видимо, был задействован в специальной работе, и ему больше нельзя было писать. У меня его фотографии сохранились.

Ещё с одним сослуживцем Евгением Булатовым, товарищем по совместной службе в Австрии, мы долго переписывались. Потом переписка надолго оборвалась. На одном из совещаний ректоров вузов, проходившем в Ростове, я его нашёл. Он был известным юристом у себя в городе в своё время.

Кроме того, в течение многих лет ежегодно в третье воскресенье сентября в Доме культуры поселка собирались ветераны боев на плацдарме, в основном инвалиды. Мы вспоминали о памятных событиях, а затем на подготовленных катерах переправлялись через Неву и вновь, как тогда в 1941-м, вступали на памятный пятачок, где погибли друзья, а мы сами только чудом остались в живых.

В таких встречах я участвовал трижды. Находил заросшее травой и почти сглажжённое временем место моего окопа у памятной узкоколейки, доставал припасённую бутылку, нехитрую закуску и пил за упокой души двух оставшихся там лежать моих товарищей и всех, кто остался на этой земле. Смотрел по сторонам, невольно искал знакомые лица тех, кто был рядом именно в те несколько дней ноября. Но никого не узнавал. Даже если и был там кто-то из моих боевых товарищей, разве можно узнать друг друга через двадцать пять - тридцать лет.

Но пить я продолжал уже не один, а с ветеранами, расположившимися рядом. Мы разговаривали, но чаще молчали, пытаясь вновь и вновь осознать всё то, что было здесь, на этой земле, думали о тех, кто навеки остался в этих окопах и о судьбах оставшихся в живых.

Тех, кто воевал на Невском плацдарме, с каждым годом остаётся всё меньше и меньше. Сейчас перестали проводиться ежегодные встречи, и Совет ветеранов Невской Дубровки уже не шлёт нам поздравительные письма в юбилейные и праздничные дни.

В январе 1994-го, когда пятидесятилетие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады отмечалось всей страной, я ездил в Санкт-Петербург. Смоленский областной совет ветеранов включил меня в число членов делегации на торжества.

В программу этих торжеств была включена и поездка по местам наиболее тяжёлых боёв за Ленинград, в том числе к Невской Дубровке и Шлиссельбургу, у которого блокада была прорвана. На левом берегу у Невского плацдарма к празднику был выстроен замечательный мемориальный комплекс с панорамным изображением основных участков Ленинградского сражения, в том числе боёв на Невском пятачке.

- М.С. А если бы вы вдруг поймали золотую рыбку, которая предложила снова стать молодым, но пережить всё то же, что вы пережили. Вы согласитесь?

- Нет. Правда, помнится мне гораздо больше хорошего, чем плохого. Однако воспоминания - это та вещь, которая и так всегда со мной. А война - страшное горе. Мне самому это горе не хотелось бы пережить снова, а уж тем более, чтобы это горе снова досталось людям.

Интервью: |