Вельяминов Георгий Михайлович - главный научный сотрудник Сектора правовых проблем международных экономических отношений ИГП РАН, доктор юридических наук, профессор. Участник Великой Отечественной войны в 1943-1944 гг. В боях при форсировании Днепра и в Корсунь-Шевченковской операции, дважды ранен. Награжден Орденом Отечественной войны I степени; медалью «За Отвагу», «Ветеран труда» и шестнадцатью другими государственными медалями, в т.ч. две – украинских. Г.М. Вельяминов поступил в 1944 г. в Институт внешней торговли Минвнешторга СССР на юридический факультет и окончил его с отличием в 1949 г. С 1955 по 1957 гг. обучался в заочной аспирантуре при Институте внешней торговли МВТ СССР. Научный руководитель – проф. А.Д. Кейлин. Звание профессора присвоено ВАК СССР в 1989 г.

В 1949-88 гг. на ответственной оперативной юридической и экономической работе в Министерстве внешней торговли СССР, в Торгпредстве СССР в Швеции, в Секретариате Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ). Участвовал в многочисленных заседаниях высших международных органов СЭВ; органов Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД); в международной Конференции в рамках Северного Совета и др. В течение десятилетий является арбитром Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ, Арбитража при Московской торгово-промышленной палате. Участвовал в качестве арбитра в Стокгольмском арбитражном институте.

ВОЙНА СНИЗУ. СОЛДАТСКИЕ МЕМУАРЫ

Война – не приключение.

Война – болезнь. Как тиф.

А. де Сент-Экзюпери

Первое время после войны 1941-1945 годов о ней вспоминали мало. Тогда, когда были живы почти все те, кому удалось уцелеть, побывав на фронтах; когда не заросли еще следы, оставленные на земле окопами и воронками от снарядов; когда еще свежими были солдатские могилы, – тогда как раз напоминать о войне было как бы не принято. Не принято почему-то стало скоро и носить полученные в войну ордена и медали. Даже праздничный день Победы был довольно скоро после войны сделан рабочим днем. Впрочем, подавляющее большинство жившего тогда народа прочувствовало войну, что называется, на своей шкуре, и вспоминать о войне, раны которой еще кровоточили, не очень-то и хотелось.

Только с шестидесятых годов произошел заметный перелом. Этот перелом совпал с приходом к руководству страной Л.И.Брежнева, который был участником войны и весьма гордился своим военным прошлым, даже и сверх действительных своих заслуг. День Победы был восстановлен как нерабочий праздничный день, фронтовиков стали награждать юбилейными военными медалями, давать им различные бытовые льготы. В селах появились обелиски, а на предприятиях – мемориальные доски с именами павших. Пионеры-“следопыты” стали отыскивать солдатские могилы и восстанавливать имена похороненных. Появились в печати многочисленные военные мемуары, увы, с 25-30-летним опозданием – отнюдь, не по горячим следам (Имело, очевидно, в свое время значение то, что И.В.Сталин, конечно не случайно, отрицательно относился к мемуарам по свежим следам войны (А.М.Василевский. Дело всей жизни. М., 1973, С. 6).)

Теперь, за многие истекшие годы о войне оказалось написано немало. Нужно ли писать еще?

Одному из древнеримских писателей (а они умели выражаться красочно) Плинию Младшему принадлежат слова: “Счастлив тот, кому милостью богов даровано либо делать то, что достойно написания, либо писать то, что достойно прочтения; счастливейшие же те, кому даровано и то и другое”. Из литературы об Отечественной войне наиболее значимы для большой истории – можно сказать для макроистории – записки прославленных полководцев, командовавших армиями и фронтами. Эти люди, если верить Плинию, и есть “счастливейшие”. В их мемуарах война видится “сверху”, как бы с птичьего полета. Описываются задуманные и осуществлявшиеся под руководством военачальников движения огромных солдатских масс, в результате чего были одержаны громкие победы.

Что было бы достойно написания и прочтения после воспоминаний этих “счастливейших”? Наверное, ничего, если бы не было кроме большой истории, то есть истории армий и целых государств, еще и микроистории – “малой” истории судеб и быта простых людей, а во время войны – рядовых солдат. Но рядовые своих “мемуаров” о войне “снизу” обычно не оставляют.

Совсем немного о повседневном солдатском военном быте можно почерпнуть и из художественной литературы. Писатель стремится дать то, что наиболее увлечет читателя: острый сюжет, необыкновенные ситуации, столкновения сильных страстей и характеров, поступки из ряда вон выходящие. Обыденная же фронтовая, а тем более тыловая рутина внимания литераторов обычно не привлекает. А между тем, именно из нее складывалась почти вся незамысловатая, без шумного героизма жизнь миллионов солдат. Сугубо будничными были и их скромные повседневные подвиги, которые заключались лишь в том, что солдаты стояли (шагали или ползли) насмерть там, куда их посылали. Без красивых жестов ежедневно и тысячами отдавали свои “маленькие” жизни для тех самых больших побед, о которых вспоминают полководцы. Солдатскими жизнями оплачивались и ошибки военачальников, ошибки, о которых они в своих мемуарах предпочитают не вспоминать.

Журналисты иногда красиво называют будни “героическими”. Не знаю, уместен ли сей пышный эпитет по отношению к весьма прозаическим солдатским будням даже и военного времени. Описания – они все же заслуживают, хотя бы для того, чтобы память об этом не умерла вместе с вымиранием военного поколения. Хотя бы память у наших близких.

Чтобы, однако, нехитрый рассказ о том, как рядовой солдат жил изо дня в день в тылу и на фронте, чем питался, где спал, каким он был и как воевал, – чтобы это все было действительно достойным прочтения, непременным условием должна быть правда. Поэтому, принимаясь за эти свои солдатские “мемуары”, такие же короткие, как и сама солдатская жизнь на передовой, напоминаю сам себе: говорить только правду обо всем хорошем и плохом, без домыслов, ибо полуправды не бывает. Полуправда – всегда ложь, причем худшего сорта.

Пишу все, что помню о наших солдатских буднях, в надежде, что память сама отобрала за сорок лет и сохранила существенное. Мне, рядовому, пробывшему в армии военного времени всего пятнадцать месяцев, доступен для воспоминаний только небольшой кусочек военной жизни, быть может, в чем-то не показательный, но, безусловно, скорее типичный, так как вокруг были тысячи таких же точно солдат, и все мы жили одинаково.

|

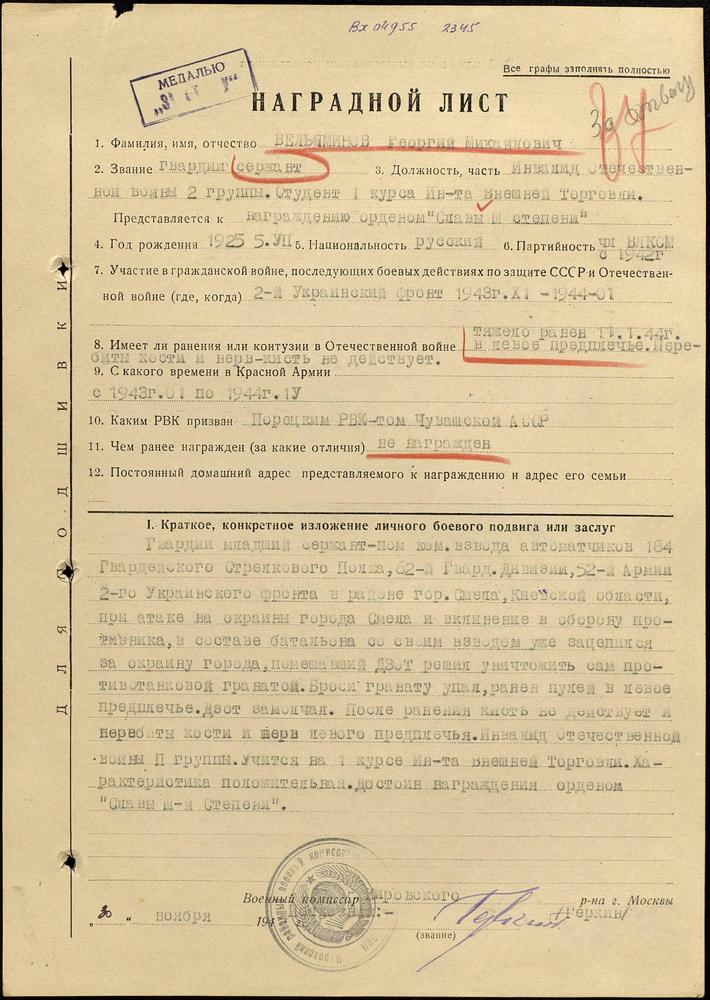

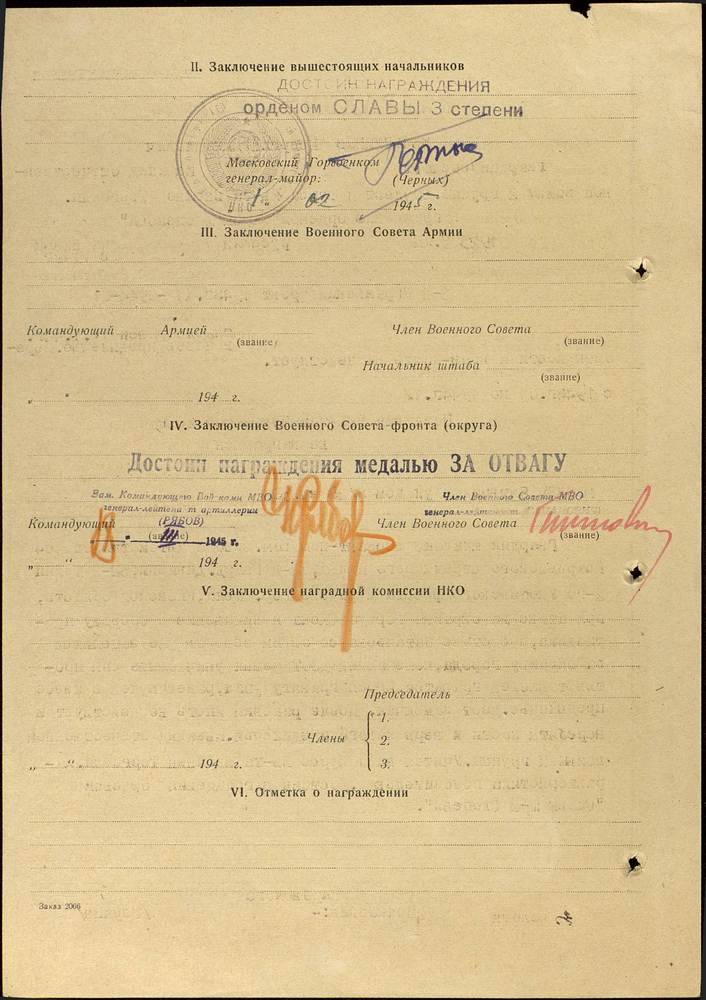

Сводный учебный пулемётный расчёт курсантов Полковой школы (Алкинские лагеря, Башкирия). В центре помкомвзвода, комвзвода. Крайний слева — Г.М. Вельяминов. Авг. 1943 г. |

Еще все впереди

Возраст один для любви

и для ратного дела пригоден.

Овидий Назон

Войну встретил я, шестнадцатилетний подросток, в Расторгуеве на даче под Москвой. 22 июня в воскресенье, часов в 12 дня, ничего не подозревая, отправился я с ведрами на колодец за водой. Здесь собралась кучка людей. Говорили, что выступал по радио Молотов (тогда председатель Совмина), объявил о нападении Германии. И вот я не только с водой, но и с ошеломляющей новостью вернулся домой. В первые дни ничего особого не происходило, но скоро кривая событий круто изменилась. Детские ясли, в которых на летней даче работала мама врачом, вернулись в Москву. Мама и мы, ее сыновья – Саша 4 лет и я – вернулись тоже. А ровно через месяц, 22 июля, когда немцы далеко уже продвинулись по нашей земле, начались еженощные бомбежки Москвы. Сбрасывали, но немного, тяжелые фугасные бомбы, а в основном – мелкие “зажигалки”. В первые ночи бомбежек мы ходили в “бомбоубежище” – просто подвал под одним из домов в нашем же дворе. Потом стали оставаться дома. Разница представлялась не очень большой. Едва ли не столь же страшен, как вой самолетов и разрывы бомб, был отвратительный звук сирены при воздушной тревоге.

В городе ночью действовало затемнение. Кроме того, стекла в переплетах оконных рам для прочности велено было заклеить крест-накрест полосками бумаги. Подняты были аэростаты воздушного заграждения.

Отчима перевели на казарменное положение на заводе, где он работал. Дома он появлялся не каждый день. Началась массовая эвакуация из Москвы сначала женщин и детей, а потом и целых предприятий. В августе месяце и от работы отчима была организована эвакуация семей сотрудников. Выбора ехать или не ехать вообще не стояло. Брали с собой фактически только то, что можно было нести в руках. Куда нас отправляют, никто толком не знал. Знали только, что с Казанского вокзала.

Незабываемое зрелище представляли собой Казанский вокзал и вся привокзальная площадь: море людей, женщины и дети в ожидании отправки стоят, сидят, лежат; тут же едят и спят. К платформам подаются эшелоны, составленные из товарных вагонов. Посадка в них, как и вся эвакуация, организованы были по предприятиям, семьи работников которых эвакуировались. Москву в это время немцы бомбят с воздуха каждую ночь, стремительно приближаясь к городу по дорогам, по полям и лесам.

Рассаживается по вагонам и наша партия. Вещи с собой и провизия – все, что могли унести на себе. Все эшелоны идут на восток, но даже направление известно только приблизительно. Наш товарный вагон, или “теплушка” – четырехосный. Не помню, сколько вмещалось в нем людей, что-то около шестидесяти (были еще двухосные вагоны: “40 человек или 8 лошадей”).

В вагоне голые нары в два яруса. Самые “лучшие” места на верхних нарах у оконцев – отдушин (примерно 40х60 см), по четыре в каждом вагоне. Вагоны этого типа и до сих пор в эксплуатации. Посередине вагона у широких раздвижных дверей пустое от нар пространство. Это вагонный "клуб", тут сообщаются последние эшелонные новости, здесь всевозможные рассказы бывалых людей и балагуров, зимой здесь же и железная печурка – “буржуйка”. Но это потом, в зимних эшелонах, а тогда в 1941 году стояло позднее теплое и сухое лето. Мы были еще по довоенному сытые, ехать было ребятам вроде меня даже интересно. Среди женщин и малолетних ребятишек я себя чувствовал за “мужика”.

Хотя сводки с фронтов не радовали – врагу отдавали ежедневно один город за другим, – эшелон, медленно ползший на восток, жил своей будничной жизнью. Железнодорожный путь – одноколейный, и на разъездах подолгу стоим, пропуская составы, идущие на запад, с солдатами, с вооружением. На многочисленных остановках крестьянки продают по доступным, еще довоенным ценам всякую деревенскую снедь: молоко, свежие ягоды, картошку. Огромная страна медленно и нехотя отвыкает от мирного житья.

На узловой станции Канаш в Чувашии эшелон стоит несколько дней, как будто в нерешительности, куда двигаться дальше. Решаем сойти, остаться в этих местах.

Покинув несмышленого Сашку на попечение Нади – племянницы отчима, также ехавшей вместе с нами, – мама и я, на ночь глядя, в кузове попутного грузовика направляемся за сто километров в Чебоксары – республиканский центр. Здесь мама хочет получить направление на врачебную работу. При въезде в Чебоксары всех нас, ехавших в грузовике, на рассвете задерживают. В отделении милиции проверяют документы, долго выясняют, почему на лацкане моего пальто следы крови (в грузовике у меня почему-то шла из носу кровь). Тогда повсюду усиленно искали немецких шпионов и диверсантов, видели их едва ли не в каждом незнакомце. В конце концов нас отпускают с миром. Мама в тот же день получила назначение на работу врачом в районное село Порецкое, где мы потом и оседаем в эвакуации.

По приезде в Порецкое я записался в местную школу – в десятый, последний класс. Вообще, занятия наши в школе все время оттягивались и до глубокой осени перемежались с полевыми уборочными работами, с которыми я тогда впервые близко познакомился. Все они тяжелы, но не требуют по сути особого мастерства. Я быстро освоил и косьбу, в том числе косой с грабельками для овса и вики, жатву серпом и вязание снопов, скирдование соломы и т.п. Тут я познакомился с Надей Игониной, с которой сохранили мы дружбу до самой ее кончины в 2004 г. Надю военные ветры занесли в Порецкое из уже осажденного Ленинграда. Потом, но это почти через год, когда началась наша первая у обоих юношеская любовь, мы встречались почти ежедневно. Много вместе гуляли, мечтали и целовались. Танцевали фокстроты и танго под патефонные заграничные пластинки очень популярного тогда русского певца-эмигранта Петра Лещенко. Надя потом будет мне писать в армию хорошие письма, присылать свои фотокарточки (в 1943 году уже из Москвы)

Другая дружба и тоже на всю жизнь завязалась у меня на уборке картошки с харьковчанином Володей Семеновым (он тоже умер в 2004 г.). Надо сказать, что в Порецком эвакуированных было множество из Москвы, Ленинграда, Украины, Белоруссии. Только в нашем десятом классе – человек пять девочек и мальчиков. Очевидно, не по доброй воле были туда же депортированы и эстонцы, и поволжские немцы, но и те и другие держались особняком.

Основную роль в нашем сближении сыграл, конечно, характер Володи – общительный, открытый, уважительно-деликатный, короче, – обаятельный. Скоро узнал я от него, что в Порецком он с родной теткой и ее семьей, а отец его и мать арестованы в 1937 году. Как потом узналось мною, отца, областного прокурора в Чернигове, еще дореволюционного большевика, расстреляли. Мать сослали на десять лет, как ЧСИР – “члена семьи изменника Родины”. Поводом, как потом, много позднее узнал Володя, было то, что отец его – прокурор не давал санкций на повальные аресты заведомо невиновных людей, обвинявшихся в троцкизме и т.п.

Приобрел я вскоре друзей и среди местных ребят. Первым оказался Леня Рябов, сам пришедший ко мне познакомиться еще до начала занятий в школе. Он был с 1923 года рождения, и его уже ранней осенью 1941 года призвали в армию прямо со школьной скамьи. Тогда же в Москве ушел в армию и мой близкий родственник и с детства закадычный друг – Володя Нальханов, тоже родившийся в 1923 г. Этих ребят учить в Армии военному искусству в те страшные первые месяцы войны было некогда, и посылали сразу на фронт. Оба тогда же и погибли. Лишь ничтожная часть мальчиков этого рокового возраста пережила Войну, дай Бог, малый процент поколения.

Теплая дружба связала меня в десятом классе с поречанином Валей Полтевым, бредившим профессией киноактера. Кумиром его был известный артист Крючков. В армии Валя стал командиром танка и погиб в Чехословакии в конце Войны. В Порецком остались его мама и бабушка, вся их жизнь была сосредоточена на их единственном мальчике. На долю этих одиноких женщин осталось вечное горе и вечная память о нем.

Когда наступила зима, а была она в 1941-42 годах небывало суровой – в Порецком вымерзли, в частности, все плодовые деревья – посылали нас и на лесоповал, так что и эту профессию освоили. Потом всех ребят старше семнадцати, вместе с другим населением примерно на месяц в самые лютые морозы мобилизовали на строительство противотанковых рвов. Ждали, видно, немцев и туда, в Чувашию. А так как старше семнадцати в десятом классе было большинство, занятия в школе и вовсе прекратились, и учебный год у десятиклассников фактически возобновился где-то уже в середине зимы. Труд школьников продолжали использовать и по другим случаям. Например, в начале лета 1942 г. к Порецкому подогнали огромную баржу с солью. Разгружали, в частности, школьники, но за это разрешили взять бесплатно соли, кто сколько унесет. Соль была дефицитом, не случайно еще долго после войны, да и до наших дней, всякие кризисные в государстве моменты вызывают скупку населением соли, спичек и мыла.

Мы все были искренними патриотами. С нашим военным патриотизмом связано и мое вступление в комсомол в 1942 году. Я удостоился проникновенной беседы с секретарем райкома комсомола – молодой женщиной. Она дала мне понять, что, по меньшей мере, странно, что я отличник, собирающийся скоро в армию, и вдруг не комсомолец! Им я тогда же соответственно и стал.

В июне 1942 года сдали мы выпускные школьные экзамены, получили аттестаты. Вообще, мысля ретроспективно, у меня впереди до призыва было еще полгода, и я вполне мог попытаться поступить в вуз, причем как отличник – без экзаменов. Но такая мысль, к чести моей и моей мамы, нам тогда даже в голову не приходила. Я же собирался только на войну...

А сразу после выпуска многих ребят, поскольку мы в школе получили теоретическую трактористскую подготовку, зачислили автоматически на работу в районную машинно-тракторную станцию (МТС). Я сначала попал на должность помощника комбайнера. Работали мы при самой МТС, готовили комбайн к уборочной. Подготовка во многом заключалась в умении украсть для “своего” комбайна, с других комбайнов недостающие детали.

Вскоре меня перевели из МТС за двенадцать километров от Порецкого в большое село Семеновское работать помощником тракториста. Еще ранее туда же послали и Володю Семенова, но он попал в другую бригаду, жил в другом месте, и мы практически не виделись.

А еще через месяц или пару месяцев всех моих ребят-одноклассников 1924 года рождения призвали в армию. Я – родившийся в 1925 году, остался один. Искренно завидовал своим однокашникам, которые уже слали письма с мест своей службы.

Пытался попасть я в армию добровольцем. Хорошо помню посещение мною в декабре 1942 года соседнего с Порецким районного города Алатыря. Там располагалось летное училище. Над Порецким иногда на зависть летали, практикуясь, курсанты этого училища на знаменитых в войну одномоторных бипланчиках “У-2”, так называемых "кукурузниках".

И вот, в морозное зимнее утро декабря 1942 года я пешком отправляюсь из Порецкого в Алатырь, чтобы поступить в это училище. На ногах у меня валенки, для экономии вдетые в лапти – тогда еще в деревнях лапти были, хотя и мало, но еще употреблявшейся обувью, за плечами сумка с кое-какой скудной провизией.

За все 50 километров мне почти никто не встретился. По пути была лишь одна единственная мордовская деревня Кувакино, бывшая в зимнюю стужу, как вымершая. К этому времени автобусы к Порецкому уже давно не ходили. Не было ни автобусов, ни шоферов. Мужчин в деревнях, кроме стариков и инвалидов, не оставалось – все были на войне. Да и что зимой, в мороз делать в поле. Но зато, я посреди пути встретил единственный раз в жизни волка. Он сидел метрах в десяти от дороги и отнюдь не потрудился ретироваться при моем приближении. Я же, памятуя рассказы любимейшего мною тогда Джека Лондона о волчьих повадках, “смело” прошел мимо волка, как бы не обращая на него внимания. В общем встреча, на мое счастье, окончилась мирно, верно, волк был сытым. В самом конце пути меня догнал на лошади в розвальнях старичок, который подвез меня последние километры до города. Он же разрешил мне (“смелым” везет) переночевать в своем доме в Алатыре. Если бы не эта встреча, вряд ли кто-нибудь пустил бы меня, на ночь глядя, в дом. Впрочем, в те времена это еще в деревнях было принято. Не то, что теперь (2000г.) при массовом бандитизме и обилии криминализированных “бомжей”.

На другой день отправился я проситься в летное училище. Но меня и слушать не стали, попросту не допустили до начальства. Переночевав еще одну ночь у гостеприимного деда, на третий день я, не солоно хлебавши, пустился по морозцу пешком обратно в Порецкое. В конце дороги сильно устал, и больших усилий стоило удержаться от соблазна забраться в какую-нибудь скирду соломы и заснуть, была уже ночь. Но мороз был слишком для этого крепким, я даже отморозил щеку. Встречных и попутчиков опять совершенно никого не было за всю долгую дорогу!

|

Школьные друзья, демобилизованные по ранениям фронтовики. Справа налево: Владимир Сергеевич Семёнов (1924-2004) и Г.М. Вельяминов (р. 1925). Москва, сентябрь 1944 г. |

Как нас перевозили

Не столько важно положение, в каком мы находимся, сколько направление, в каком мы движемся.

О.У.Холмз

Всякая солдатская жизнь начинается с транспорта, прежде всего от места мобилизации до места службы.

В начале января 1943-го в Порецком из Чувашии нас семнадцатилетних ребят 1925 года рождения, наконец, призывают в армию. “Наконец” – потому, что этого момента я давно и с нетерпением ждал, завидовал своим старшим на год школьным друзьям, призванным раньше. От них приходили уже вести о том, где и как они учатся военному ремеслу. Некоторые из нас, и я в том числе, успели окончить десятилетку, но большинство было призвано из десятого и даже из девятого классов школы.

И вот – райвоенкомат, призывной пункт. Уже вечер, темно, мороз. Нас человек двадцать. Мы и как бы гордые, так как чувствуем себя мужчинами – еще бы, едем воевать! И несколько растерянные: начинается новая, неведомая жизнь вдали от матерей, от семей. Выстроились и ждем посадки в сани розвальни, в которых нас на лошадях доставят в Шумерлю на ближайшую железнодорожную станцию в сорока километрах от Порецкого. Одеты – кто во что. Конечно, в ушанках, в валенках. Провожают родня, матери, а немногих счастливчиков и девушки. Матери плачут, чувствуют и знают: не каждая увидит своего сына снова. Но мы об этом не думаем. Мыслями и душой мы уже далеко, где-то в нашем неизвестном, но, разумеется, героическом будущем.

У каждого с собой огромный, по размерам стандартный (вместимостью на полцентнера картошки) мешок – “сидор”, как его тогда почему-то называли; в нем сухари и кое-какая другая провизия (хлеб, пироги, немного сала, меда и т.п.) – все это заранее сушили, заготовляли наши матери, по уже сложившемуся с началом войны опыту, за несколько недель и месяцев до призыва сыновей, отказывая во многом остальной семье. Времена были уже голодные. На этом “сидоре” нам предстояло существовать до самого места назначения, которого мы и сами не знали, но, как в конце концов оказалось, оно в далекой Башкирии. До нее мы тащились в теплушках недели две-три и никакого казенного питания за это время совершенно не получали.

Наконец, наш обоз трогается, родные еще с километр идут с нами вместе. Меня провожают мама и Надя, моя милая подруга.

Но вот провожающие отстают, мы – одни, сразу исчезает приподнятое настроение. Усаживаемся по саням. Но не спится, да и морозно. Потихоньку под скрип полозьев дремлем всю ночь до самой станции Шумерля. Здесь в какой-то избе ночуем вповалку на полу еще одну ночь. Потом поездом нас довозят – это недалеко – до знакомого мне Канаша. Тут, таких как мы, уже много, несколько сотен. Нас отводят километров за 7 в соседнюю деревню. Под своими, еще огромными “сидорами”, обливаясь потом в теплой одежде (на мне ватные штаны, ватная безрукавка, шерстяной джемпер, короткое пальто на вате), совершаем свой первый “военный" переход.

В деревне нашу компанию размещают в каком-то просторном доме. Валяемся там на полах пару дней, ждем, как выяснилось, пока наберется достаточно новобранцев для целого эшелона. Перевозили солдат во время войны в массовом порядке исключительно в товарных составах – эшелонах, в вагонах – теплушках, о которых немного уже сказано выше в этих Записках.

Итак, обратный переход на станцию Канаш – и нас размещают по теплушкам. Все поречане в одном вагоне. Расползаемся по нарам и обживаем наш новый “дом”. Посреди вагона печурка – “буржуйка”, которую мы непрерывно топим чем придется, таскаем для нее доски от заборов, всякие чурки и т.д. Печка топится круглые сутки, около нее тепло, в углах вагона – холодно, почти как с наружи. Но на своем еще домашнем довольствии мы сыты и не мерзнем. У каждого свои домашние кружка и ложка. Кипяток с размоченными сухарями – суп; кипяток с сухарями вприкуску – чай. Остальное съестное – что у кого найдется в “сидорах”, в основном те же сухари.

И в этом эшелоне, и потом в других по дороге на фронт, кипяток мы обычно брали из-под паровозов. Были у них снизу некие небольшие краники, из которых постоянно подтекал перегретый кипяток, на вкус мало приятный. У паровоза на остановках всегда небольшая очередь, все с кружками в руках. Машинисты нас отгоняли, говорили, что в воду против накипи добавляется что-то вредное, химическое. Это нас не останавливало, хотелось горячего, а другого в пути не было. “Настоящий”, питьевой кипяток встречался “в разлив” только на крупных станциях, но на них эшелон либо вообще не останавливался, либо стоял очень недолго.

На остановках мало что можно было купить съестного, разве что картофельные оладьи, продававшиеся почти повсеместно какими-то шустрыми тетками. Хлеб стал на рынке очень дорогим. Буханка черного хлеба стоила по рыночным ценам до 500 рублей, а так называемая “пайка” хлеба (200-250 граммов) – 30-50 рублей. (Зарплата моей мамы – врача была 600-700 рублей). Но по карточкам хлеб стоил копейки. Дневной хлебный паек по “рабочей” карточке (т.е. для рабочих и некоторых категорий служащих) был 550 граммов, для пенсионеров – 300 граммов и т.д. При скудости других продуктов эти нормы были остро недостаточны.

Откуда же появлялся хлеб на черном рынке? Были, кто работал при столовых или имел иной, не всегда честный доступ к продовольствию, но большинству “продавцов”, даже и голодая, приходилось продавать свой собственный хлебный паек, когда требовались деньги для каких-либо неотложных нужд.

Рынки военного и послевоенного времени – это целая особая тема. Свободная торговля в магазинах с началом войны прекратилась. Все продавалось только по карточкам (продовольствие) или по ордерам (одежда, обувь), но при этом всего не хватало. Однако почти любую вещь (хлеб, папиросы, водку, сапоги, белье, хлебные карточки, иголки, пуговицы, шинель, посуду и т.д.), можно было по высокой, конечно, цене купить на толкучках.

В Москве, например (с этим я познакомился впоследствии) легально существовало с десяток больших толкучих рынков, не считая мелких. Такие большие рынки, как Тишинский, Зацепский, Преображенский, представляли собой внушительное зрелище. Многотысячные толпы людей – мужчины, женщины, дети – впритык друг к другу, живой шевелящейся массой далеко выплескивались за официальные рыночные границы, заполняя прилегающие площади, переулки. Толпа на Тишинском рынке, к примеру, кроме теперешней его территории запруживала всю Тишинскую площадь и соседние улицы. Каждый носил свой “товар” в руках или под полой, многие бойко выкрикивали либо свой товар, либо то, что хотели бы приобрести. А найти здесь можно было все – от портянок до ювелирных изделий. Тут же пристраивались зазывалы сыграть в уголке в картишки, разумеется, на деньги. Ловкие мужички, многие из них инвалиды войны на какой-нибудь дощечке раскладывали на глазах у публики узор из тонкой бечевки, предлагали поставить денежную ставку и прижать палец в середке любой из образовавшихся петель. Если после того как “мастер” потянет с двух концов за веревочку, петля затянется вокруг пальца – получишь вдвое, не затянется – проиграл. Конечно, простаки проигрывали.

Уже будучи студентом, в 1944-47 годах, чтобы приодеться, я на толкучке приобрел себе американские ленд-лизовские (Ленд-лиз – союзническая программа помощи, по которой во время войны в Советский Союз “взаймы или в аренду” поступали из США и Англии вооружение, амуниция, продовольствие.) солдатские ботинки, английскую солдатскую куртку. Для этого и сам продавал иногда хлеб, иногда папиросы, которые не курил, но как и все получал по талонам; получал за копейки, продавал за рубли. Купил как-то себе и сильно подержанную каракулевую шапку, но придя домой, обнаружил, что кожа под мехом во многих местах расползается. Пришлось чинить и опять поскорее продать, хоть и с убытком.

Много было на толкучках, конечно, жуликов, воришек, нищих. Но купить нужную до зареза вещь можно было только там. Рынки эти просуществовали еще несколько лет и после войны и отмены карточной системы, где-то до начала 50-х годов.

Впрочем, по масштабам описанные толкучки военного времени меркнут по сравнению с тем, что происходило, если не ошибаюсь в середине 1992 г. после принятия известного Ельцинского указа о свободной торговле. Народ, а вернее некая часть его, восприняла эту свободу как полную вседозволенность всяческой спекуляции, жульничества, рэкета и т.п. По крупному воспользовались Указом уже подпольно существовавшие теневики, коррупционеры, бывшие партократы, криминалитет. Именно тогда происходило великое “первоначальное накопление”, преступная приватизация, явно задуманная как средство безнаказанного разграбления национальных богатств в феерических масштабах, о чем в деталях мы еще, очевидно, не скоро узнаем, а может быть, не узнаем вообще.

Ну, а “низы” пустились в безудержную продажу и перепродажу всего и вся по мелочам. Тому, кто этого не видел, трудно вообразить себе, во что превратился центр Москвы. Театральная площадь, Театральный проезд, улицы Петровка, Б.Дмитровка (Пушкинская), Столешников переулок, Кузнецкий мост, все прилегающие закоулки и дворы – превратились в кишащую продавцами и покупателями гигантскую барахолку, по сравнению с которой восточный базар – недосягаемый образец порядка. Я работал в это время как раз на Петровке, напротив Столешникова переулка и имел хорошую возможность наблюдать все это столпотворение. А там даже убивали средь бела дня… Власти, через пару-другую месяцев все же "очухались", стали теснить и, наконец, ликвидировали это позорище. Последствия нелепого и бездумного (а скорее, хитроумного!) Указа мы расхлебываем, однако, и до сего дня.

Но вернемся к нашим новобранцам в эшелоне. У нас в теплушке своя маленькая коммуна – несколько человек поречан, знающих друг друга по школе. Мы все в одном углу вагона. К сожалению, со мной не было самых близких моих друзей, с которыми вместе кончал десятилетку. А где, как не в школе, заводят верных друзей на всю жизнь! Мои одноклассники были почти все с 1924 года рождения, и их призвали в армию еще осенью 1942 года. Среди них и самый закадычный мой друг харьковчанин Володя Семенов. Эвакуированных ребят в Порецком вообще было много, только в нашем десятом классе – человек пять девочек и мальчиков. Володя попал на Ленинградский фронт, остался жив. Другой мой школьный друг Валя Полтев, – погиб...

В эшелоне я ехал с ребятами в основном на класс моложе меня, но все же знакомыми. Их призвали из десятого класса, не дав закончить школы. С Левой Рязановым мы до призыва одно время оба и небезконфликтно ухаживали за Надей, что не помешало нам в эшелоне и позднее в училище стать почти приятелями. Здесь и Володя Кудашкин – наш школьный комсомольский вожак, после войны ставший дипломатом и даже послом. Из всех ребят нашего призыва только этих двоих мне случилось встретить после войны.

Путешествовали мы от Канаша в Чувашии до Уфы в Башкирии вполне безбедно. Почти все мы раньше на такие расстояния не ездили, скучно не было, “сидоров” хватило до самой Уфы. Мы вволю спали, целыми днями болтали. Эшелон стоял, как говорится, у каждого столба, можно было и прогуляться по станции, а то и в чистом поле.

Намного иначе осенью того же 1943 года, таким же эшелоном пришлось мне ехать в обратном направлении – с востока на запад, на фронт. Этот эшелон шел побыстрее, от Башкирии до Украины доехали дней за десять. “Сидоров” с собой уже не было. За все время пути горячим питанием покормили раза два и то плохо, кажется, в Куйбышеве (Самара) и в Пензе, в специальных воинских огромных транзитных столовых. Остальное время давали “сухой” поек, в основном – хлеб, сахар.

Один-два раза выдали вместо хлеба муку. Из нее можно было сделать болтушку, засыпав в воду. Некоторые умельцы месили в котелках тесто и потом налепляли на раскаленную “буржуйку” – получались сыроватые лепешки. Эта мука чуть не послужила для меня причиной большой неприятности. Эшелон ближе к фронту на станциях стоя часами, и где-то уже под Харьковом на узловой станции Марефа я и еще один или двое солдат решили попросить какую-нибудь хозяйку испечь нам из муки хлеб. Хозяйку нашли, хлеб был испечен, но каков был наш ужас, когда вернувшись, мы не обнаружили нашего эшелона. Он ушел без нас. По законам военного времени отстать от эшелона – приравнивалось к дезертирству и грозило штрафной ротой. Штрафная рота считалась почти верной смертью, но больше всего пугало само клеймо штрафника. К счастью, попутным грузовым составом нам удалось догнать свой эшелон на одной из следующих остановок.

Ехали мы здорово голодными. На остановках торговки картофельными оладьями прытко подхватывали свой товар и улепетывали, увидев останавливающийся фронтовой эшелон, – у многих из нас платить за оладьи было нечем, а есть хотелось.

Лично мне было в этом эшелоне неуютно, потому что пришлось ехать одному, без своих поречан, с которыми успел за время военной учебы в Башкирии сойтись. Кругом – все чужие. Поречан отправили на фронт немного раньше, пока я негаданно оказался в госпитале.

Что еще интересно: казалось бы, воинские эшелоны должны были двигаться быстрее всех других поездов, по “зеленой улице”. Но это не так. Пассажирские составы ходили гораздо быстрее. Так, осенью 1942 года мы вместе с отчимом сопровождали по заданию от военкомата мобилизованных в армию мужчин от Порецкого до Москвы. Мы довольно быстро, дня за два, доехали через станцию Шумерля туда и так же быстро – обратно. Всего за пару дней добрался я пассажирскими поездами с пересадками весной 1944 года из госпиталя в Саратовской области до Чувашии. Но, конечно, пассажирские поезда брались с боя, билеты продавались по специальным документам – требованиям, и ни о каких плацкартах не было и речи. Железнодорожники в войну вынесли на своих плечах огромную тяжесть. На железных дорогах лежали все перевозки по нашей необъятной стране, а паровозы топились дровами, угля остро не хватало. Тепловозов еще не было, электротяга была редкостью, только кое-где для пригородного сообщения при крупных городах.

Нельзя не вспомнить добрым словом и лошадь. Я не имею в виду боевых коней, носивших на себе лихих кавалеристов. О них я мало что знаю. Вспоминаю самых обыкновенных, рабочих лошадок. В деревнях, да и в городах перед войной большинство мелких перевозок осуществлялось на лошадях. На них развозили в Москве по домам дрова, которыми отапливалось огромное большинство домов, на лошадях доставлялись в магазины хлеб и другие продукты.

С началом войны как мужчины, так и лошади, но обоих полов, подпадали под всеобщую мобилизацию. В деревнях это было особенно заметно. К 1943 году в Порецком не оставалось уже ни способных к военной службе мужчин, кроме немногих ответственных партийных и советских работников, имевших так называемую “броню”, ни лошадей, кроме бракованных кляч. На фронте на лошадях возили полевые кухни, пушки, на них доставляли на передовую боеприпасы, хлеб, а обратно везли тяжелораненых. В пехоте лошади, можно сказать, служили рядовыми, и их, как и полагалось рядовым, также часто убивали. Эти труженики войны давно заслуживают себе памятник, тем более, что с войной вообще окончилась в стране эра лошадей. После войны лошадиное племя уже никогда не оправилось. Лошади вымирают на наших глазах, как уже “вымерли” паровозы.

Между прочим, примерно до 1970 года в Москве, на Малой Дорогомиловке около моего жилья существовала допотопная фабричонка по производству горчицы и хрена, а при ней состояла еще всамделишная рабочая лошадь. Не последняя ли в городе?

|

Экипаж танка Т-34, командир Валентин Полтев (1924-1944) (сидит справа). На обороте надпись: «Дорогому другу от Вальдона в знак нашей большой дружбы, сентябрь 1944. Ч-с». Школьный друг Г.М. Вельяминова, погиб в 1944 г. |

Как и чему нас учили

Тяжело в учении, легко в бою.

А.В.Суворов

В девятом и десятом классах школы, еще до того как мы по возрасту стали допризывниками (т.е. когда нас поставили в райвоенкомате на учет и наголо, на всю потом военную жизнь остригли) нас начали обучать военному делу. Это был Всевобуч – всеобщее военное обучение, введенное тогда по всей стране. В чем оно заключалось?

Во-первых, “святая святых”, азбука воинской науки – строевая подготовка, не сразу дающееся искусство маршировки, слаженного хождения колоннами и шеренгами, по двое, по четыре и даже по восемь человек в ряд; умение всем одновременно или поодиночке поворачиваться по команде направо, налево или кругом; приветствовать командиров – отдавать им “честь”; ходить в строю просто или “по-строевому”, звучно “печатая шаг” подметками, а также выполнять многие другие подобные ухватки. Искусство для настоящей войны совершенно бесполезное, а во многих случаях, если бы осуществлялось во фронтовых условиях, и прямо гибельное. Но зато незаменимое в тылу, для того чтобы быстро собрать солдат в определенном порядке, пересчитать и вести их красивой, радующей сердца командиров-строевиков колонной, с песнями в столовую, на занятия, в баню. Это, конечно, нужно, хотя и кажется каким-то наследием старинной прусской системы, когда в бой солдаты ходили под барабан сомкнутым строем, “воодушевляемые” палками капралов. С этой системой пытался, кажется, бороться еще Суворов, но она оказалась непобедимой силой даже и для него.

Дело, видно, в том, что в войне решающее значение имеют слаженные действия огромных солдатских масс: армий, корпусов, дивизий, которые состоят из полков, батальонов, рот и т.д. Солдат выполняет свою главную полезную роль не как отдельно взятый боец Иванов или Петров, который “один в поле не воин”, но как безотказно действующая “шестеренка”, “винтик” всего большого военного механизма (И.В.Сталин понимал решающее в конечном счете значение этих “винтиков”. Недаром, и не без доли “монаршего” патернализма, помнится, вскоре после окончания войны Сталин провозгласил на одном из торжеств здравицу за простых “винтиков” государственного механизма – солдат и тружеников.). Поэтому солдат должен постоянно приучаться чувствовать себя не просто Ивановым или Петровым, но неотъемлемой составной частицей своей роты, взвода. В столовую, на занятия, а потом и в бой ведут не Ивановых и Петровых, но роту, взвод. В этом и заключается подспудное воспитательное значение строевой подготовки, секрет ее непреходящей необходимости для армии. Обо всем этом мы, конечно, и во Всевобуче, и позднее в армии не думали, но строевые занятия не любили, как изнурительные, механические и явно для войны бесполезные.

Во-вторых, учили нас штыковому бою. Мы, вооруженные деревянными винтовками – “макетами”, отрабатывали на соломенных чучелах или просто на воображаемом “противнике” затверженные в русской армии еще с суворовских времен (“пуля дура, а штык молодец”) приемы: изготовить винтовку к бою, то есть выставить ее штыком вперед, отбить по команде штыком винтовку противника вправо (или влево) и, сделав (непременно!) шаг вперед соответствующей ногой, уколоть врага штыком или, перевернув винтовку, ударить его прикладом. Причем при всех этих последовательных, выполняемых под команду эволюциях предполагалось, что противник, подобно соломенному чучелу, будет, не нарушая этикета, терпеливо ожидать, когда его проткнут или оглоушат. Увы, это благородное искусство немного запоздало. Хотя потом на фронте и пришлось встречаться с немцами лицом к лицу, но не только они, но и мы были, как правило, вооружены, не винтовками со штыками, а уже автоматами. Автоматчик же и близко к себе не подпустит противника со штыком, этим, когда-то грозным русским оружием, реликтом старинной пики, дожившей в таком виде до наших дней. Кроме штыкового боя, еще учили нас бросать гранаты – тоже, конечно, “макеты”.

В-третьих, мы прилежно осваивали “материальную часть”, изучали устройство знаменитой русской трехлинейной винтовки со штыком, образца 1891 года. Учились разбирать и собирать ее затвор, чистить. Все же, при многих анахронизмах программы, учеба была не без пользы, мы приучались чувствовать себя солдатами.

Наконец, наш эшелон с новобранцами в Уфе. Отсюда еще сорок километров пешком и уже налегке, без съеденных “сидоров” наша партия целую ночь идет до города Благовещенска на реке Белой. И вот – мы курсанты Южно-Уральского пулеметного училища, из нас готовят будущих лейтенантов, срок обучения – 6 месяцев. Тут познали мы полной мерой, что такое долгожданная воинская служба с ее нежданной жестокой дисциплиной. И далекий фронт стал для нас воистину землей обетованной и вожделенным избавлением от “строя”.

Подъем в шесть утра по команде. На одевание (спим раздевшись до белья), на “заправку” одеялом и простыней матраца на нарах, на то, чтобы схватить свой карабин и встать в строй – на все это считанные секунды. Подъем “по тревоге” особенно скор – 45 секунд. Взводный стоит с часами в руках. Опоздание – наряд “вне очереди": мытье ночью после отбоя полов в казарме за счет одного-двух часов сна. Внеочередных нарядов сыпалось столько, что до “очередных” дело не доходило.

Обычно на подъем давалось времени даже меньше положенного, так как одевание ограничивалось брюками, ботинками с портянками и обмотками. Сколько проклятий посылалось тому, кто выдумал эти обмотки! На них-то и уходило в основном время, отпускаемое на одевание. В брюках и нижних рубашках нас выводят из расположения части, зимой еще затемно. Команда: “оправиться” (или с казарменным остроумием: “открыть затворы, спустить курки” – это по аналогии с винтовкой) – можно помочиться. Затем пробежка в любую погоду и умывание, зимой обтирание снегом. И мы не простужались, хотя морозы в Башкирии те же сибирские. Тут же построение, и строем – на завтрак, в столовую. Опять построение и без захода в казарму или с заходом (чтобы взять карабины, станковые пулеметы “Максим”, противогазы) – на занятия.

Все занятия, включая политподготовку, под открытым небом. С занятий строем – в столовую на обед; после обеда опять занятия до ужина, потом, уже в казарме чистка и перечистка личных карабинов (если в дуле будет замечена пылинка – наряд “вне очереди”), подгонка обмундирования, подшивка белых “подворотничков” на гимнастерку, для этого рвались на полоски старые простыни, выдаваемые старшиной. Наконец, в одиннадцать вечера долгожданный отбой. Раздевание, аккуратная укладка одежды, развешивание портянок для сушки и укладывание в постель – тоже за считанные секунды и тоже под угрозой наряда “вне очереди”. На сон, если точно помню, 8 часов зимой, 7 – летом.

Ни минуты не предоставлен курсант сам себе. И так – день за днем, никаких увольнительных за все время учебы в училище; город видим только, проходя по нему строем. Нас “гоняют”, вышибают из нас “гражданскую” неповоротливость и неорганизованность, приучают к беспрекословному подчинению командирам. Разумеется, это необходимо для армии, но, ох, как нелегко. На всю жизнь запомнил своего первого взводного командира, носившего в петлицах по тогдашней форме по одному красному квадратику – или “кубарю”, – младшего лейтенанта Крутика. Небольшого роста, аккуратный и подтянутый, с колючими прозрачными светло-серыми глазами, лет 27-ми, еще довоенный кадровый командир, общее образование, помнится, – 7 классов. До середины 1943 года, т.е. за 2 года войны, на фронте он не был, зато был “фрунтовой профессор”. Поблажек не давал никаких, за любую промашку – наряд наготове. Впрочем, всегда формально “за дело”. Держался недоступно, ненавидели его курсанты дружно и даже не за строгость, а за то, с каким явным удовольствием пользовался он своей неограниченной властью над нами.

Идем с занятий, строем, усталые, что называется “в лоск”. Надо “поднять” нам настроение. Команда взводного: “запевай”. Усталый взвод не поет. Команда: “ложись”. Ложимся со всем снаряжением посреди дороги. Особенно не повезло тому, кому в это время досталось нести станковый пулемет (он разбирается на 3 части: станину, ствол и щит, их несут отдельно 3 человека – общий вес около 45 килограммов). Команда: “вперед по-пластунски 20 метров”. Ползем. Команда: “встать, шагом марш, запевай”. Поем. Поем бодрую строевую песню. А курсанту Иванову, который полз, недостаточно приживаясь к земле, – наряд “вне очереди”.

Наряды “вне очереди” полагались за плохую заправку гимнастерки под ремень, – если ремень не туго затянут, и командир сможет перевернуть его пряжкой вовнутрь, сколько раз перевернет – столько и нарядов. Если не успеешь во время отдать “честь”, если плохо убрана постель на нарах, не застегнута гимнастерка, нечищены ботинки и т.д.

Более серьезные провинности: самовольные отлучки из расположения части, невыполнение приказов командиров, мелкое воровство и т.п. – грозили “губой”, то есть гауптвахтой – простой (на тяжелых или грязных работах) или строгой (хлеб и вода) от одного до 20 дней. За более тяжкие нарушения, например, открытое неповиновение, оскорбление словом или действием начальства, дезертирство, – можно было угодить и под военный трибунал, где не шутили: присуждались штрафные роты, а то и расстрел. Сурово каралось и рукоприкладство. Его никогда не было ни со стороны командиров, ни между курсантами или солдатами. Ныне широко известного понятия “дедовщина” – тогда не существовало.

Второй наш самый непосредственный начальник – помощник командира взвода – “помкомвзвода”. Старший сержант (три красных треугольничка, иначе – “сикиля” – в петлицах). Тоже довоенного призыва, лет 25-ти, тоже на фронте не был. По национальности казах, по-русски говорит не очень хорошо, но команды и службу знает четко. Дисциплину нам прививал так же жестко, как и взводный. До сих пор не знаю, что это были за люди. Просто ли службисты, строевики, сами прошедшие такую же суровую школу и уверенные в ее полной пользе? И как за два года войны избежали фронта? Кажется, также, слишком большая и привычная власть поселила в них и кое-какой элемент садизма. Проскальзывала и некая “образовательная” ущербность. Курсанты все были с 10-ти, 9-ти классным образованием, больше, чем у командиров. Так или иначе, но во избежание неприятностей на фронте, где в руках было оружие, “учеников” и “учителей” вместе на фронт никогда не отправляли.

Другой запомнившийся командир – старшина роты. Этот тоже был строг и спуску за нарушения не давал, но умел и пошутить, наказывал без столь явного удовольствия, а как-то весело; выговоры делал в форме необидной. Был он тоже лет 25-30, украинец, небольшого роста и весьма упитанный, на фронте тоже не бывал. В его ведении была каптерка. Старшина обычно водил роту строем в столовую. Вообще фигура была для нас очень значительная. Он ведал и обмундированием.

Что касается более высокого начальства, командиров роты, батальона, не говоря уже о полковнике – начальнике училища, – мы их видели мало и от них в нашем повседневном нелегком быту, по существу, не зависели.

Учили нас много строевой подготовке, здесь она доводилась до совершенства. Иногда на плацу устраивались строевые смотры – “парады” всего училища. Каждая рота – их было 20 – должна была пройти строевым маршем мимо начальства и каждая должна была спеть свою собственную ротную песню. Среди других была у нас и особая маршевая песня пулеметчиков (думаю, что еще со времен I мировой войны). Она начиналась словами: “Я пулеметчиком родился и пулеметчиком умру…”. В припеве же перечислялись основные детали пулемета “Максим” (наверное, для их лучшего усвоения):

Эх, кожух, короб, рама, ударник с шатуном,

Возвратная пружина, надульник с ползуном!…

Боролись за первое место по училищу в строевых упражнениях, что нас несколько занимало, возбуждало даже некий ротный “патриотизм”.

Строй – святое место. Разговоры в строю между собой строго запрещены. Если командир их услышит, звучит сначала команда: “оставить разговоры в строю!” (или просто: “разговорчики!!!”). В случае не прекращения разговоров после такого предупреждения (а то и без всякого предупреждения) следует обычное взыскание – все тот же наряд “вне очереди”. В строю нельзя курить, нельзя самовольно выйти из строя, опоздать встать в строй и т.д. Всякое неповиновение, ослушание, совершенные в строю, караются особо строго. К строевой подготовке примыкает и освоение воинского “этикета”. Например, прежде чем заговорить с командиром надо, подойти к нему не ближе, чем за три шага, встать по стойке “смирно” и спросить: “разрешите обратиться, товарищ старшина?”. Выслушав приказ, отвечать следует: “есть!”, а не “да”, ”хорошо” и т.п. “Этикет” этот соблюдался в училище неукоснительно и многократно отрабатывался на учениях.

Из “книжной” науки мы осваивали премудрости различных воинских уставов: полевой службы, караульной службы, дисциплинарный устав и, не помню теперь, какие еще. В них-то и регламентировалась вся наша служба, которую мы познавали не столько по книжкам, сколько на собственной шкуре.

Продолжались старательные занятия на “макетах” штыковым боем. А также с метанием учебных гранат. Изучали боевую технику. Училище было пулеметное, и бывший тогда на вооружении станковый пулемет системы “Максим”, образца 1882 года, мы знали “назубок”. Сложный замок (затвор) пулемета разбирали и собирали за считанные минуты, чуть ли не с закрытыми глазами. Стреляли из “Максима” на стрельбище, но редко, всего несколько раз за все время учебы. Стрельба из пулемета – дело не простое, при стрельбе он дрожит, попасть в цель, правильно выбрав прицел по расстоянию, особенно в подвижную цель, не так легко, как кажется по кинофильмам. На ежедневные полевые занятия курсанты каждого отделения (10-12 человек) несут свой пулемет поочередно на руках в разобранном виде, и вовсе не для стрельбы, а для “порядка”. Хотя у пулемета есть колеса, но на них в училище пулемет возить не разрешают, для лучшей его сохранности.

Мы изучали также ручной дисковый пулемет Дегтярева, досконально освоили устройство трехлинейной винтовки. За каждым из нас был закреплен личный карабин, который полагалось содержать в хирургической чистоте. Командир в любой момент мог на выбор взять со стойки первый попавшийся карабин и, если обнаруживалась недостаточная его чистота, владелец тут же получал свой наряд "вне очереди". Карабин – это та же винтовка, но предназначавшаяся для артиллеристов и кавалеристов, а поэтому с укороченным дулом и без штыка, что для нас было хорошо уже тем, что легче по весу, так как карабины, хотя и без патронов, полагалось носить при себе на все ежедневные полевые и иные занятия.

Знакомы мы были очень поверхностно с минометами, автоматами и противотанковыми ружьями, которые только еще начинали поступать в широких масштабах на вооружение нашей армии. Немецкое стрелковое и другое оружие не изучали, с ним пришлось освоиться и при случае использовать уже на фронте. Не изучалось нами, хотя готовили из нас офицеров, и артиллерийское оружие, даже широко распространенные в наших пехотных частях 45 и 76-мм пушки.

Самыми трудными, но и наиболее нужными для будущей фронтовой жизни были тактические занятия. Нас обучали окапываться, отрывать окопы, ходы сообщения, пулеметные “гнезда”; ходить в наступление поочередно поднимающимися цепями, перебежками, под воображаемым огнем “противника”; ползанию “по-пластунски”, то есть, не отрывая тела от земли; умению выбирать на местности позиции, огневые точки и т.д. Хотя на фронте очень многое оказалось и не совсем так, как на учениях, но основы закладывались полезные, кое-кому сохранившие в дальнейшем жизнь.

На занятиях по топографии обучались, но очень поверхностно, читать топографические карты, по картам определять огневые позиции для пулеметных гнезд, для окопов.

Один день в неделю был “химический” – весь день полагалось ходить в противогазах. Дышать в них было тяжело, лицо в резиновых масках сильно потело даже и зимой. Научились “маленьким хитростям”, хотя и наказуемым: под выдыхательный клапан вставляли спичку или щепочку и дышали “напрямую”, минуя фильтр. Пользовались случаем, когда в противогазах с нами проводились какие-нибудь сидячие занятия – по политучебе, топографии, тогда в противогазе можно было незаметно подремать. Но сосед мог при этом и невинно подшутить, потихоньку залепить бумажками стекла – очки противогаза, а потом, внезапно толкнув в бок, шепнуть: “подъем!”. Заснувший вскакивал, как встрепанный. Тут, командир либо позволял себе улыбку, если был в добром настроении, либо дело, как полагалось, оканчивалось нарядом.

Топография, политзанятия был желанными отдушинами в учебе. Не столько потому, что они были кое-чем для ума, сколько потому, что занятия эти были сидячие, что уже было отдыхом. Все остальное время мы почти всегда были на ногах, даже в столовой ели стоя.

Когда рота дежурила, несли также караульную службу. На гауптвахте дежурить было неплохо, арестованные были редко, и можно было в свободное от стояния “на часах” время “покемарить” на нарах в арестантском помещении. Малоприятной была охрана всяких складов и т.д. Стояли на постах по очереди, кажется, по два часа, с заряженными карабинами. Помню – глухая ночь, хоть глаз выколи, проливной дождь, охраняю какой-то склад, выхаживая вдоль здания. Спать хочется так, что карабин чуть не вываливается из рук. Ждешь "разводящего" командира с подменой, как манны небесной.

Однажды нас ночью подняли по тревоге и устроили почти на сутки маневры, со стрельбой холостыми патронами, с разбивкой на две “воюющие” стороны. Несколько раз также будили по тревоге ночью и устраивали марш-броски, полубегом на несколько километров. Одним словом, учили по-суворовски: “тяжело в учении, легко в бою”. Физическую и моральную закалку в училище мы, несомненно, приобрели. Из “маменькиных сынков”, какими многие из нас были, старались сделать солдат. Это бы, наверное, получилось вполне, будь мы на год, два постарше, а, следовательно, покрепче.

В училище пришлось мне присутствовать на показательном расстреле дезертира. Для этого со всех многолюдных окрестных воинских частей, лагерей и т.д., включая наше училище, выделили делегатов-зрителей. Отбирали, кажется, по двум критериям: самых “недисциплинированных” и, наоборот, “дисциплинированных”. Первым, видно, в назидание, вторым – уж не знаю по какому принципу, в награду что ли? По какой категории проходил я сам, сказано не было. Надеюсь, что по второй. Вообще-то, для моих взводных отцов-командиров я своей “десятилеткой” и кое-каким интеллигентским налетом был, наверно, мало симпатичен. Но я был достаточно вынослив и ловок, ухитрялся вскакивать по подъему в срок, исправно маршировал, ремень носил плотно затянутым и за все время учебы лишь однажды “схлопотал” за что-то наряд “вне очереди”. А на соревнованиях по стрельбе из пулемета (это было уже позднее – в Алкинских военных лагерях) наш расчет занял даже первое место по полку. Я был “первый номер”, т.е. стрелок; “второй номер” – это заряжающий; “третий номер” подносчик патронов и т.д. В награду нас сфотографировали (и фото сохранилось).

Всех “зрителей” на показательном расстреле собралось несколько тысяч. Нас расположили в естественной котловине амфитеатром. В середину вывели осужденного за неоднократные побеги из армии дезертира, поставили в нескольких метрах лицом к свежевырытой могиле. Видно издали его было плохо. Он был пожилой и безучастный. Громко, но невнятно прочитали приговор. Осужденного поставили на колени, завязали ему глаза. Сзади подошли двое офицеров, выстрелили ему одновременно из двух пистолетов в затылок. Тут же солдаты подхватили его под руки и отволокли в могилу, которая сразу была солдатами и зарыта. Нас развели по своим частям.

Что касается “недисциплинированных”, то вспоминается один такой, наш, из Порецкого парень Виктор Лелюшенко. Он был, как и я эвакуированным, но откуда-то с Украины. Отец его работал начальником почты в Порецком. Сам парень типичный домашний, интеллигентный мальчик, писал стихи, был начитан, и совсем не был приспособлен к казарменной жизни, всюду не успевал, наряды так и сыпались на него. После отбоя мы ложимся спать, а Лелюшенко опять моет полы. Наконец, от вечного недосыпания он стал буквально спотыкаться и падать прямо на ходу. Пошла, видно, цепная реакция: чем больше он слабел, тем меньше у него было шансов бодро вскакивать утром при подъеме и успеть все сделать вовремя. Но наших взводных это мало интересовало и не останавливало от наложения дальнейших взысканий. Помню, как однажды он, нагруженный тяжелым станком пулемета “Максима”, спотыкнулся, упал и с трудом поднялся. Снова суровый выговор взводного. Жалко было товарища, но помочь ему было невозможно, а кое-кто не прочь был и посмеяться над “недотепой”. Не знаю, что с ним случилось в дальнейшем. После училища, в Алкинских лагерях его уже с нами не было.

Полугодичный срок нашего обучения близился к концу. Но в середине 1943 года вышло новое положение об офицерских училищах. Срок обучения был продлен до двух лет, и многие училища, наше в том числе, расформировали. Нас, курсантов (а мы проучились около пяти месяцев) погрузили в трюмы на баржи и по реке Белой доставили до Уфы, а оттуда – поездом около тридцати километров – до станции Алкино.

Здесь мы оказались в больших военных лагерях, в так называемой полковой школе, готовившей младший комсостав. Но для этого мы уже и в училище получили более чем достаточную подготовку. Поэтому в полковой школе фактически просто повторяли то же самое и даже в меньшем объеме. В пределах возможностей наших командиров-наставников учить нас больше было явно нечему. Дисциплина и тут была строгая, но уже далеко не такая, как в училище. Хотя так случилось, что помкомвзвода у нас остался тот же, что и в училище, но зато был новый взводный, совсем не похожий на прежнего. По-военному достаточно требовательный, он в то же время был человечен и участлив к нашим нуждам. Иногда уводил взвод из расположения части на занятия и где-нибудь в леске, подальше от глаз высокого начальства, разрешал нам на полчасика, как говорилось, “перекур с дремотой”. На этом фоне не свирепствовал во всю силу и помкомвзвода.

Стояло прекрасное башкирское лето. Что тоже было облегчением сравнительно с суровой тамошней зимой. Занятия шли с прохладцей. По-видимому, просто ждали, когда мы достаточно “подрастем” для отправки на фронт. Этот долгожданный момент наступил только осенью – она на Урале, правда, наступает рано. Наконец, нас экипируют по-зимнему, топаем на станцию. Где нас ждет эшелон, назначением на Запад – на фронт. Перед отправкой присваивают нам звание сержантов. Но нас таких, видно, “напекли” слишком много – перепроизводство. И мы все отправляемся на фронт и будем там воевать в качестве рядовых солдат. Именно их-то больше всего и “расходуется” на войне. Лишь в конце моей фронтовой службы, когда от нашего “сержантского” пополнения почти никого на передовой не осталось, меня уже перед ранением назначили помощником командира взвода.

Как и где мы спали

Сон – это чудо матери-природы, Вкуснейшее из блюд на земном пиру.

В.Шекспир

Сон – превосходнейшее изобретение.

Г. Гейне

Как мы жили и спали в вагонах-теплушках, а это по времени довольно значительная часть солдатской службы, я уже рассказал раньше. Стоит заметить, что ехать в эшелоне – всегда своего рода отдых; здесь отсыпались, отдыхали от строя, от мелочной опеки младших командиров. Спали в теплушках на голых нарах во всей одежде.

В училище наш батальон (четыре роты) был расквартирован в отдельном “расположении” – большой двор с тремя-четырьмя вместительными одноэтажными домами – похоже, бывшие школьные здания. В каждом доме – несколько комнат. В одной из них, с довольно высоким потолком и размером примерно в 30 кв.метров (наверное, бывшая классная комната), на двухэтажных нарах нас спит около 30 человек, весь наш первый взвод. В других комнатах этого же дома – остальные три взвода нашей роты. Младшие командиры (сержантский состав) спят отдельно. Офицеры – на частных квартирах в городе.

На нарах соломенные тюфяки, впритык друг к другу, узкие, шириной с полметра; на каждом подушка, тоже соломенная, с наволочкой, простыня и тонкое полушерстяное одеяло. Каждая постель должна быть аккуратно, по форме заправлена. Есть клопы, но не очень много (где их не было!). В этой же комнате большая печь, стойка с нашими личными карабинами и противогазами, вешалка для шинелей, несколько лавок и табуреток, стол. При входе в дом бочонок с густым машинным маслом – тавотом вместо ваксы для смазки ботинок.

Огромный, на весь батальон сортир во дворе. В него ходим тоже по команде.

Вход и выход из “расположения” без разрешения запрещен, кроме особых случаев, в основном по поручениям (увольнительных для свободного пребывания в городе курсантам никогда не давали). Режим почти тюремный. За ворота выходим и обратно входим только строем. Как я уже говорил, в своей казарме в основном только спим, все остальное время мы на свежем воздухе.

В баню за пять месяцев пребывания в училище нас вывели только однажды. Это был настоящий праздник. На человека выдано было по одной единственной шайке горячей воды, в ней надо было суметь вымыть голову (впрочем, всегда стриженную наголо еще со времени призыва в райвоенкомате) и вымыться самому, мыло выдано было каждому по мизерному кусочку. Но все равно, это был праздник. Кстати, для повседневного пользования мыло вообще не выдавалось, и взять его было негде. Здесь можно заметить, что в деревнях, откуда были почти все мои однокашники-курсанты, каждая суббота, даже в то военное время, свято была семейным банным днем. В Порецком, например, на задворках любого самого плохенького домика обязательно была своя банька, топившаяся всегда “по-черному”, что, между прочим, кроме экономии, имело свою особую, как я теперь понимаю, прелесть для настоящих ценителей русской бани – стены прокопченные и в саже, но сухие.

Печки в казарме топились дровами. Дрова мы носили из леса километра за 3-4 на себе. За дровами нас выводили раза три. Каждый должен был принести двух-, трехметровое довольно толстое бревно. Это запоминается.

Зимой и весной после целодневного хождения по снегу и мокроте ботинки, портянки и отсыревали, и промокали. Сушили их, ложась спать, развесив, где удастся, у печки. Утром, вскакивая по подъему, надо не перепутать, схватить свои. Но иногда происходит и путаница с соответствующими мелкими конфликтами. Был и другой эффективный способ сушки портянок – это просто подложить их на ночь под себя и сушить теплом собственного тела.

Где-то в феврале-марте были сильные метели. Шоссе к городу, там, где оно шло по открытому полю, заносило сугробами, высотой, без преувеличения, с одноэтажный дом. Это нарушало подвоз продуктов. Училище в полном составе выводили несколько дней подряд на расчистку дороги – прорывалась широкая, глубокая и длиннющая траншея в снежной толще. Это тоже запомнилось.

Иные жилищные условия были в лагерях вблизи станции Алкино. Здесь мы 3-4 месяца жили в громадных – человек на двести каждая – землянках, расположенных на большой огороженной и охраняемой территории. Вход в каждую землянку с двух сторон, вдоль нее – двухэтажные нары в несколько рядов. На нарах узкие соломенные тюфяки впритык, подушки, одеяла. Не помню, были ли и простыни. Но кошмаром на всю жизнь – полчища клопов. Вечером, ложась спать, видишь над собой шевелящийся “живой” потолок, с которого эти кровопийцы прямо пикируют на тебя вниз. Впрочем, это не мешало после целого дня занятий на свежем воздухе засыпать почти мгновенно и спать беспробудно до подъема.

Другое незабвенное воспоминание о лагерях – сортир, огромная, метров 5 на 15 и глубиной метра 2 яма под открытым небом. Над ямой с промежутками сантиметров в 30 проложены жерди. Это все. Запомнился даже страх свалиться вниз. Кстати уж на эту же тему: страшную картину являли собой небольшие железнодорожные станции и полустанки, на которых сортиров вообще не было, но через которые регулярно шли и делали остановки воинские эшелоны.

Но что греха таить, общественные уборные у нас, а особенно пристанционные, и до сего времени по своей “нормальной” обычной загаженности не поддаются описанию приличными словами. Помню в эшелоне, на одной из прифронтовых станций попалась на глаза оставшаяся еще от оккупации табличка на будке уборной на русском языке: “только для немцев”. Это возмущало и оскорбляло, понималось, как проявление расизма. Уже после войны мне довелось побывать в Германии, там я увидел, в какой чистоте содержатся общественные уборные, в том числе и пристанционные. Причем за счет, главным образом, аккуратности самих же посетителей. И теперь я совсем не уверен, что упомянутая табличка вызвана была расистскими соображениями. Да простит мне читающий эту мало изящную тему. Но я лишь следую принятому с самого начала правилу: писать правду, в том числе и неприглядную, может быть, и не очень существенную.

В Алкинских лагерях, кроме жилья и все прочее, включая госпиталь и т.д., было в землянках или, как например, столовая, сортиры – просто под открытым небом. Здесь у всех нас поголовно к концу лета приключилась какая-то кожная болезнь, очевидно, чесотка. Тыльные стороны кистей рук и предплечья чесались, появлялись маленькие, долго незаживающие гнойнички в виде редкой сыпи. После того как они подсыхали, оставалось четкое белое пятнышко величиной с чечевичное зерно. На фронте эта болезнь прошла сама собой. Но белые отметинки сохранялись почти полгода, оставались они и когда я уже демобилизовался и жил в Москве летом 1944 года. Это вызывало вопросы. Но сказать простую правду было почему-то стыдно.

С этой чесоткой возили нас однажды в Уфу на какую-то обработку, которая, однако, не помогла. В бане же, за 2-3 месяца в лагерях, мы были всего один раз, перед отправкой на фронт, и с той же обычной меркой – шайка теплой воды на человека. Правда, один или два раза в разгар лета купались в прекрасной речке Дёме. Купались, стирали белье, наслаждались своей кратковременной чистотой. Но это из каких-то высших военно-воспитательных соображений не считалось просто купанием, а трактовалось как полевые занятия “по форсированию водной преграды”.

Другим запомнившимся праздником был день, когда нас повели за несколько километров помогать соседнему колхозу убирать урожай. Хотя работа была, как и всякая деревенская, физически не легкая – помню, мы скирдовали солому, – но это была полезная и всем понятная работа, в отличие от надоевшей шагистики. Потом колхоз нас немного и подкормил то ли картошкой, то ли каким-то супом. Ели вместе с колхозниками (старики, ребята и женщины), что тоже было вроде праздника. Население было русское.

Запомнились великолепные башкирские холмистые поля, луга, леса. Природа там очень красива. Эти как раз места, речка Дёма, хорошо, с любовью описаны Аксаковым.

А где и как мы спали на фронте? Под крышей спал я там раза два за несколько месяцев. Обыкновенно же на передовой спали в окопах, причем была зима. В одних и тех же окопах – очень редко: это, когда около недели я служил в так называемой роте автоматчиков. По сути, эта рота была боевым охранением, размещавшимся в индивидуальных окопчиках и днем, и ночью вокруг блиндажа – командного пункта (КП) полка.

Война, в которой я потом участвовал на передовой, была сугубо маневренной. Ни одного дня не стояли мы на месте, и ежедневно каждый из нас, рядовых откапывал для себя окоп глубиной в рост человека. Лопаты, причем не походные, а самые обычные, большие были всегда с собой, ценились немецкие, с удобными рукоятками. В окопах и спали, если дело было в лесу, подложив под себя в лучшем случае немного соснового лапника (елки на Украине, в тех местах не растут). Зима была довольно мягкая, и мы не мерзли. Но спать приходилось очень мало. Урывками. Основная, постоянная физическая потребность на фронте – сон, так же как в тылу – еда. Недосыпание было так велико, что спать мы могли в любое время, когда перепадала такая возможность, и под аккомпанемент канонады, и даже под бомбежкой. Причина недосыпания была в том, что при постоянных перемещениях, маневрировании, необходимо было круглые сутки быть всегда начеку, еще и дежурить по очереди.

В те времена я без особой усталости проходил в день 40-50 километров. Но запомнился почему-то один переход, когда за полдня и за ночь пришлось проделать около 70 километров от города Золотоноши на левом берегу Днепра до села Русская поляна на его правом берегу, в обход через находившуюся в стороне понтонную переправу, которую немцы бомбили с воздуха. В конце перехода мы самым буквальным образом спали на ходу, продолжая в то же время, как автоматы, шагать друг за другом и завидуя сквозь сон немногим офицерам, обгонявшим нашу нестройную колонну верхом на лошадях. Наконец, уже под утро наше подразделение располагают в просторном доме лесничего на окраине села Русская поляна. Заваливаюсь спать под чем бы, можно было подумать? Под роялем, к удивлению, оказавшемся в этом богатом доме. Спим вповалку мертвецким сном, не обращая внимание на содрогание земли от воздушной бомбардировки, отдающейся согласным гудением струн рояля.

Второй фронтовой бич, наряду с недосыпанием – платяные вши (в тылу у нас их не было), от их укусов мы постоянно почесывались то в одном, то в другом месте. Один раз, прямо на передовую к нам доставили белье, пропитанное чем-то против вшей, еще сыроватое. Прямо на морозе под открытым небом, благо дело было в лесу, переоделись в него, но на насекомых эта мера не произвела никакого впечатления.

Когда после ранения я попал в полевой госпиталь, первое, что сделали – всю нашу одежду, все буквально вещи, кроме бумажника и одного ремня, пропустили через жарилку с высокой температурой – это уничтожало паразитов эффективно. Для нас самих – бани не было. В жарилке, увы, пропал мой второй, трофейный немецкий ремень (кожа от жары развалилась); он был с большой металлической пряжкой, на который выбит немецкий герб – орел со свастикой и девиз: “Gott mit uns” (“С нами бог”).

В боковой стенке окопа мы ухитрялись устраивать нишу – печурку, в которой разводили маленький костерок “для сугреву”, кипятили воду – “чай”, конечно, без заварки. Такой костер особо не нарушал светомаскировки от вражеской авиации. Днем костры разводились спокойно. Для растопки служил порох, патроны кругом и наши, и немецкие были в изобилии. От грязи, от въевшейся копоти пороха и костров руки были черными в самом прямом смысле, как у негров. Их невозможно было отмыть потом и в госпитале, верхняя прокопченная кожа постепенно просто сходила лохмотьями, а под ней была уже новая, белая.

Кроме окопов для самих себя, приходилось иногда рыть несколько в глубине обороны блиндажи и для офицеров. Блиндажи были пошире, поглубже и побольше, чем окопы, а сверху делали один, два наката бревен. В блиндажах, конечно, было и теплее, и безопаснее.

Немцы свои блиндажи обставляли с некоторым комфортом: походные койки или топчаны, шерстяные одеяла, чугунные печки и, что помню особенно поражало – обилие газет, журналов. Среди последних с ужасом как-то обнаружил вдруг один “Eulenspiegel” (или “Simpizissimus”?, – не помню точно), нечто вроде нашего “Крокодила”, на обложке которого красовалась карикатура. На ней был изображен сам Сталин! В виде пузатого и носатого циркового укротителя с хлыстом, поставившим ногу в сапоге на голову укрощенного Британского льва. Пожалуй, это было скорее унизительно не для нас, а для англичан, но по тогдашним временам уже тем, что мне нечаянно попалась на глаза такая картинка со Сталиным, и отнюдь не в привлекательном виде, – я чувствовал себя чуть ли не преступником.

Наши ежедневно отрываемые окопчики служили не только укрытиями, спальнями, но и могилами. В них закапывали и убитых. Именно закапывали, и это лучше, чем ничего… Никаких похоронных церемоний. Никаких намогильных сооружений, хотя бы просто дощечек с фамилиями. Этим всем на передовой, видно, просто некому было заниматься. Поэтому-то в России и сохранилось столь ничтожное количество солдатских могил по отношению к миллионам убитых. Судя по многочисленным кладбищам советских воинов в освобожденных ими восточноевропейских странах, там их хоронили уже более обстоятельно, по-людски.

Как нас кормили

Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты есть.

А.Брийя-Саварен

Нельзя сказать, чтобы мы по-настоящему голодали, но есть хотелось постоянно. Получилось почти как у Беранже: “…нельзя сказать, чтоб пьян, но весел бесконечно”. Как мы питались в эшелонах, я уже рассказал. Теперь расскажу об училище.

Аппетит у курсантов был такой, что каждый из нас в любой момент, в том числе непосредственно после обеда, мог бы свободно и с удовольствием съесть за один присест буханку черного хлеба или солдатский котелок каши (а это добрых литра два), только таких удовольствий нам не перепадало. Вот, что нам ежедневно давали, – и это был повышенный курсантский паек.

На завтрак: “пайка” черного хлеба – около 200 граммов, хлеб всегда в армии был только черный и он ценился выше белого, так как считался сытнее; 10-15 граммов сливочного масла; столовая ложка (верхом) сахарного песка – норма на весь день сразу; какая-нибудь каша – гречневая (обычно), пшенная, перловая. Ели из мисок, но порция была такой, что могла бы свободно поместиться и в чайном блюдечке. Иногда, если каша была достаточно крутая и доставалась хлебная горбушка, для разнообразия курсанты сооружали себе “пироги”: хлебную мякоть из горбушки выедали, а внутрь укладывали свою порцию каши – она как раз помещалась. В заключение завтрака – кружка жидкого чая.

На обед: такая же, как на завтрак, пайка хлеба; миска водянистого супа или щей; снова, как и утром, порция каши; кружка чая или компота с двумя-тремя плавающими сухофруктинами. В обед выдается и по кусочку мяса, обычно из супа, по размеру с половину спичечной коробки.

На ужин: снова те же порции хлеба и каши, чай. Все это хорошо запомнилось, так как на протяжении месяцев было одинаково изо дня в день.

Столовая на все училище одна, и роты питались по очереди. Водили нас туда и обратно три раза в день строем по городу, с песней. Большое помещение, вроде сарая, с земляным полом, в нем около 20 дощатых столов на козлах. Каждый стол человек на 10. Лавок, табуретов нет. Едим всегда стоя, хотя столы обычной высоты. Входим прямо в шинелях, об “помыть руки” – и в помине не было, да и негде. Команда: “снять головные уборы”. Курсанты занимают свои столы. Прежде всего, на каждые 10 человек выдается буханка черного хлеба. Она делится способом, который, как мне потом довелось прочесть в одной из книг, еще издревле, оказывается, практиковался моряками в английском парусном флоте для дележки пищи, когда ее недоставало, например при кораблекрушениях. Один из нас разрезает буханку своим ножом, по возможности, на одинаковые доли – "пайки". Второй курсант отворачивается. Еще один спрашивает, показывая поочередно на "пайки" хлеба: “Кому?”. Отвернувшийся называет фамилии каждого из своих товарищей и себя. Так делится хлеб, чтобы не было обидно, если кому-то достанется кусок чуть побольше. И так на всех столах.

Приносят алюминиевые миски, кружки. Ножи, ложки (металлические или деревянные) – у каждого свои, еще из дома. Ложки солдаты носили обычно заткнув за обмотки. Где же еще их носить? В кармане легко сломать или выронить. Без ножа еще кое-как обойтись можно. Без ложки же – очень плохо. Потерянную, а то и украденную заменить нечем, нигде не купишь, разве случайно, у своего же брата – солдата. Неудачники без ложек – есть и такие – хлебают суп из мисок прямо через край или дожидаются, когда освободится ложка у товарища. Без ножа в солдатской жизни тоже очень неудобно. Ни отрезать, ни почистить, ни дырку в ремне проткнуть. Это я и сам испытал. В Алкинских лагерях я как-то одолжил свой перочинный нож товарищу, но в тот же день угодил в госпиталь, а товарища вместе с другими курсантами отправили на фронт. В результате остался я без ножа на всю свою остальную военную службу, включая и фронт. А где было взять?

В ведрах дежурные по пищеблоку разносят по столам суп, кашу, чай. К каждому ведру придается разливательная ложка – “разводящий”. Каша, мясо раскладываются по мискам и делятся тем же способом, что и хлеб, иногда также делят и суп.

Младшие командиры питались отдельно, где и как, точно не знаю. Офицеры, очевидно, по домам, на квартирах.

Каков был наш аппетит, видно из того, что, получив в обед хлеб, половина из нас, проглатывала его тут же всухомятку, не имея терпения подождать несколько минут, пока принесут и разольют суп. Лишь немногие, получив утром весь дневной паек сахара, имели силу воли оставить часть его для чая на обед, на ужин.

В столовой во время завтрака, обеда, ужина, командиры наблюдали, когда большинство поест. Тогда раздавалась команда: “встать, одеть головные уборы, выходи строиться”. Все немедленно выходят, независимо от того, успели доесть или нет. Питаться приучались в быстром темпе, как делать и все остальное.

После еды мы выходим на двор, но строят нас не сразу, дается минут 10 на перекур (очевидно, в это время питались младшие командиры). Это были приятные минуты легкого насыщения. Папиросы, табак нам выдавали понемногу всем подряд. Многие из нас курили уже “в гражданке”, до призыва. Закуривали и ранее некурящие. Курево как-то разнообразило солдатскую рутину, сближало, создавало даже иллюзию маленькой “роскоши”.

Но вот команда: “кончай курить, становись строиться!”. И снова строй, и маршировка под команду шагающего сбоку строя старшины: “Р-р-раз, два…л-л-евой…, левой…, левой…”, “шире шаг…”, “запевай…” и т.д. Как сейчас слышу этот на всю жизнь вошедший в мозг сочный, раскатистый баритон, легко управлявший движением всей роты.

За все время пребывания в училище один раз мне посчастливилось все же поесть хоть и не досыта, но поплотнее. Как-то в начале лета, меня и еще одного курсанта Афанасьева вдруг вызывают, дают нам лошадь с повозкой и приказывают доставить из лесу на квартиру командира батальона пару бревен побольше размером. Афанасьев был по национальности чуваш, немного постарше меня и до призыва уже работал, по его словам, в качестве школьного учителя, чему я, почему-то не очень верил. Но в отличие от меня, он умел немного обращаться с лошадью и со сбруей.

В конце-концов, нам удалось к вечеру кое-как доставить по назначению непрерывно расползавшиеся с повозки бревна. Самого батальонного дома не было. Если взводный был для нас царь и бог, то батальонный, образно говоря, скрывался главой своей где-то в облаках на Олимпе. Видели мы его редко. А когда видели, становились, что называется “во фрунт” или проходили мимо строевым шагом, отдавая при этом “честь”. Дома были его жена и то ли мать, то ли теща. Женщины поставили перед нами кринку молока, большую буханку черного хлеба и с изумлением и заметной бабьей жалостливостью смотрели, с какой нескрываемой жадностью мы набросились на угощение.

Иногда, как я уже упомянул, наша рота была дежурной по училищу, нас расставляли на караул по различным постам. Но самым завидным и вожделенным было дежурство на кухне. Раза два это счастье выпадало и на нашу долю. Мы чистили на кухне картошку для супа, мыли котлы, разносили ведра с пищей по столам и т.д. Вся эта работа вознаграждалась остатками супа в котлах; ничего более существенного, вроде каши, для нас не оставалось.

В училище, где-то на полевых учениях, произошел со мной и такой эпизод. Как говорится, “на слабо” съел только что выловленного мальчишками маленького окунька. Почистил ножом и съел с солью без какого-либо для себя последующего вреда. Кроме лихости и глупости (я где-то читал или слышал, что в Сибири едят сырую рыбную строганину), основным стимулом был все тот же волчий аппетит.

Некоторым курсантам изредка приходили из дома небольшие продуктовые посылки. Один раз, всегдашнее спасибо маме, получил и я посылку с сухарями и с кусочком сала. Посылка хранилась в каптерке, куда я, каждый раз с разрешения старшины, наведывался и за два-три приема ликвидировал свое богатство, набивая карманы сухарями. Сало носил несколько дней тоже в кармане в жестяной коробке из-под табака и отрезал по кусочку. Кроме карманов хранить что-либо было негде, а в каптерку часто не походишь: у старшины были и другие заботы.

Вторую посылку от мамы я получил уже в Алкинских лагерях перед самым отправлением на фронт. Сухари оказались очень кстати в эшелоне. Кроме того, предусмотрительная мама в предвидении зимы вложила в посылку жилет из деревенской шерсти и вязаные перчатки. И то и другое на фронте пригодилось. Третью посылку я получить не успел, она меня в тылу уже не застала. Ее вернули маме в Порецкое, но вместо отправленных ею сухарей в посылке, как она впоследствии рассказывала, оказался увесистый кирпич.