Родился я 20 ноября 1926 года в городе Тобольске. Мой отец Фёдор Семёнович Агапов был большевиком, и в 1918-м году его в качестве представителя советской власти направили в Ханты-мансийский округ. Впрочем, в ту пору представители этих коренных национальностей именовались иначе - остяки и вогулы.

Отец объездил всю Тюменскую область, занимался организацией рыболовецких, оленеводческих и охотничьих артелей, одно время был директором рыбозавода, потом в числе руководителей рыбнадзора. А моя мама Елизавета Ивановна работала учительницей.

Основная часть моего детства прошла в селе Берёзово под Тобольском. В определённой степени это было легендарное место. Именно там отбывали ссылку Александр Меньшиков и князь Алексей Долгоруков. У Сурикова даже картина есть "Меньшиков в Берёзово". Я до сих пор помню надгробную плиту на территории церкви, сообщавшую о том, что здесь покоится Меньшиков. Не знаю, сохранилась ли она теперь.

Был я мальчонкой невысоким, но крепким, закалённым. С малолетства ходил на лыжах, стрелял из ружья. У отца было три ружья - 16-го, 12-го и 8-го калибра. Я их все постепенно освоил, научился метко стрелять.

У меня было двое братьев и три сестры. В 1939-м году умерла мама, у неё было больное сердце. Две моих старших сестры и старший брат к этому времени уже самостоятельной жизнью жили. Таким образом, после смерти матери я оставался в семье за старшего, когда отец надолго уезжал по своим служебным делам. Заботиться о младшем брате и сестрёнке приходилось мне. Правда, и до этого в последние годы я постоянно помогал матери, соответственно, и готовить научился, и домашнее хозяйство вести.

Начало войны я не воспринял, как особенное горе. Нас ведь учили, что от врага сразу пух и перья полетят, как только кто-нибудь посмеет напасть на Советский Союз. Однако вскоре после начала войны погиб мой старший брат Иван. Он был младшим политруком, и на Калининском фронте погиб в первых боях. Моя старшая сестра Валентина была врачом. В начале войны она сразу уехала на фронт и работала там всю войну.

Мне летом 1941-го было всего 14 лет. Я оставался в Берёзове до осени 42-го года. А потом отец отвёз меня в Тобольск, чтобы я поступал в речной техникум. Надо сказать, я действительно мечтал стать капитаном речного флота. Отец ещё перед войной начал работать главным инспектором рыбнадзора Омской области, и у него был свой катер. На нём отец плавал до нового порта в Салехарде. Летом он нередко брал меня с собой, и я плавал с отцом по Оби. Обь была полноводной, широкой, и мне, мальчишке, конечно, очень нравилось управлять катером.

В училище я поступил легко: благодаря матери у меня был хороший запас знаний. Однако вскоре мне захотелось на фронт. Многие из моих товарищей рвались на войну. И мне тоже хотелось отомстить фашистам за брата, прогнать их из нашей страны. Пошёл я в военкомат. Но там со мной даже разговаривать не стали. Речной флот с самого начала был на военном положении. Соответственно, приписное свидетельство у меня было с красной полосой, и в действующую армию нас не брали, как мы ни упрашивали.

М.С.: - Как же всё-таки Вам удалось попасть в действующую армию?

Е.А.: - В 1943-м году разрешили, наконец, брать в армию пять процентов от состава речного флота. Я, ни слова не говоря своим начальникам в училище, снова рванул в военкомат.

Направили меня на медкомиссию. А у меня довольно небольшой рост был. Встал я к линейке - 1,48 м! Мне говорят:

- Парень, ну пойми ты, меньше, чем ростом метр пятьдесят в армию призывать нельзя! Никакие законы этого не разрешают. А тебе 16 лет всего. Куда ты только лезешь?!

А я упорным был. Меня убеждай - не убеждай, я через некоторое время снова пришёл в военкомат. Но и второй раз то же самое.

И до чего обидно. Я ведь физически крепким был, несмотря на невысокий рост. На лыжах умел ходить отлично. А как иначе, у нас ведь в Сибири "девять месяцев зима, а остальное лето". Мало того, я хорошо стрелял из ружья и винтовки. У меня даже четыре нагрудных знака было: "Ворошиловский стрелок", ПВХО, ГСО и ГТО. Эти знаки крепились на серебряных цепочках, ими очень гордились в ту пору. Даже один такой знак получить далеко не каждый мог. А у меня их целых четыре было, но всё равно не брали в армию.

Пришёл я в третий раз в военкомат. Снова начали мерить мой рост. Я весь вытянулся, встал на цыпочки. В итоге уложился в норму. Здоровье у меня было превосходным, и дальше я комиссию прошёл без проблем.

После комиссии нас направили на сборный пункт в Тюмень. Это был уже апрель 1943-го.

На сборном пункте кроме нас, только что призванных, находились военнослужащие, уже побывавшие на фронте. Почти все они были до этого в отпуске по ранению. Они рассказывали нам о боях, и нам ещё больше хотелось на передовую. Однако непосредственно на фронт направляли только их, а нас разбили на команды и мы дожидались, пока нас направят в учебные батальоны.

Помню, лежим мы на третьей полке (на призывном пункте были сколочены большие деревянные нары, и мы на них размещались) и вдруг выкрикивают номер нашей и ещё нескольких команд. Приказ:

- Строиться!

Приехал покупатель - лейтенант из Тюмени. Набирал он ребят в учебный батальон противотанковых ружей. А к бронебойщикам тоже определённые требования были: рост не ниже 1,75 м, образование не меньше семи классов (в то время мало кто среднее образование имел).

Выстроилось нас человек сто пятьдесят. Лейтенант отбирает ребят, расспрашивает про образование, про подготовку и т.д. Проходит он мимо меня. Я сразу выпалил:

- Товарищ лейтенант, я желаю быть бронебойщиком, возьмите меня!

Он рассмеялся:

- Иди ты, не шути! У противотанкового ружья отдача шестнадцать килограмм на плечо. Куда тебе в бронебойщики при твоём росте?! - правда, к слову, этот лейтенант и сам-то не намного выше меня был.

Однако походил он, походил. Так и не смог набрать достаточное количество подходящих ребят. Вернулся ко мне, расспросил меня и говорит:

- Ладно, сам маленький, одного маленького возьму. Может, и попадёт мне за это, но что с тобой делать.

Приехали мы в Тюмень на пересыльный пункт. Там нас сразу повели в баню. Медсёстры нас сразу же обстригли - и головы наголо, и снизу. Спрашиваете, было ли стеснение? Нет. Там ведь такой конвейер, стесняться некогда, обстригли, и сразу толкают, чтобы проходил, не задерживал остальных. Перед мытьём одна медсестра нас всех ещё чем-то вроде кисти со специальным раствором мазала в лобковой части. Мы это воспринимали просто как медицинскую процедуру: в те времена другие нравы были.

После бани нам выдали форму. Правда, новыми были только обмотки и портянки, а всё остальное было уже потрёпанным, видавшим виды. Размер обуви у меня был 38-39, а мне выдали ботинки 42-го размера. Дальше я получил гимнастёрку, брюки, шинель. Шинель была длинной, и мне её пришлось обрезать, так что хлястик у меня ниже пояса оказался. Шапку выдали какую-то жёлтую, старую. И вот, обмундированные подобным образом мы пошли по Тюмени. Идём, обмотки разматываются: Бывало, что кто-нибудь наступит, споткнётся. В общем, хоть смейся, хоть плачь!

Правда, пришли мы в расположение учебного батальона, и там нас одели во всё новое. Выдали мне ботинки 39-го размера, новое обмундирование, даже бельё новое.

Началась учёба. Я попал в 4-й взвод 4-й учебной роты и был ниже всех сослуживцев на целую голову. Соответственно, всё время замыкал строй. Командир роты Гуриш сразу определил меня своим ординарцем. Сказал, смеясь:

- Маленький, ты мне как раз подходишь.

Готовили из нас командиров расчётов. Мы овладевали стрельбой из двух видов противотанковых ружей - однозарядное Дегтярёва и пятизарядное Симонова. Учились мы быстро, каждый стремился всё освоить поскорее, чтобы побыстрее на фронт попасть.

М.С.: - Какая из моделей ПТР, на Ваш взгляд, была более удачной?

Е.А.: - Оба противотанковых ружья были довольно хорошими. ПТР Дегтярёва, конечно, весило поменьше, всего 17,5 килограмм, ствол у него был длиной 1,95 м. Конструкция у него была простой. Соответственно, надёжным оно было в любых условиях. Затвор сам автоматически открывался после выстрела, соответственно скорострельность нормальная была.

А ПТР Симонова весило уже около 21 килограмма, длина ствола - 2,05 м. Это был пятизарядный полуавтомат. А поскольку, когда ты стреляешь из окопа, поднимается пыль, то песок попадал в затвор, и ПТР Симонова порою заклинивало так, что даже приходилось по нему сапёрной лопаткой стучать. Зато скорострельность у этой модели была выше, чем у ПТР Дегтярёва. То есть и там, и там были свои плюсы.

Освоили мы эти ружья, выучились вести огонь по бронетехнике (там нужно было стрелять по смотровым щелям и в гусеницы), и в октябре 1943-го нас отправили на фронт, присвоив звания сержантов.

М.С.: - Однако, насколько я знаю, Вам не пришлось повоевать в качестве бронебойщика?

Е.А.: - Как получилось. Нас должны были в воинском эшелоне доставить на фронт. Фронту требовались бронебойщики. Но, пока мы ехали, ситуация изменилась. Наш эшелон остановили на станции Кунгур, это недалеко от города Молотов (ныне Пермь). Оттуда нас, новоиспечённых противотанкистов, отправили в учебные бригады в Кунгуре. Однако теперь мы должны были учиться уже на командиров миномётных расчётов.

Конечно, я подрасстроился. Мне поскорее на фронт хотелось. Но делать нечего. Раз стране требовались миномётчики, нужно было поскорее освоить новую военную специальность.

Зачислили меня в 44-ю учебную бригаду. Мы осваивали 82-мм батальонные миномёты и 50-мм ротные миномёты. Я очень хорошо овладел стрельбой из такого оружия. До пяти мин подряд выпускать научился. А это не каждый может! Стрельба ведь как происходила. Мину опускаешь в ствол, она идёт вниз, ударяется о боёк и вылетает. Только она вылетела, нужно вторую мину опускать, потом, когда та вылетит, третью и т.д. А у нас во время учёбы были случаи, когда мина ещё не вылетела, а миномётчик уже вторую опустил в ствол. Конечно, это плачевно заканчивалось. Хотя, когда наловчишься, там всё не так уж и сложно. Мина, когда вылетает, шипит, скользя по стволу, и ты уже по звуку знаешь, когда надо опускать в ствол следующую мину.

Что ещё характерно, мины применялись с дополнительным зарядом, чтобы увеличить дальность полёта. Иногда этот заряд отсыревал или вообще отсутствовал. Сами понимаете, в тылу хорошо работали, но это ж был бесконечный конвейер, фронту постоянно новые боеприпасы требовались. Естественно, в таких условиях всякое могло получиться. И вот, если с миной что-то было не так, она могла упасть, только вылетев из ствола. В результате осколки поражали самого миномётчика, если у него не было вырыто укрытие или он не успел в него нырнуть. Такое тоже случалось. Но мы выполняли меры предосторожности.

Учили нас и тому, как производить расчёты для стрельбы, чтобы точно попасть по цели. Но, скажу по своему опыту, в бою гораздо больше зависело от глазомера и чутья миномётчика. Во время атаки у тебя просто нет времени что-то высчитывать. К примеру, немцы отошли и держат оборону где-то за укрытием, допустим, за углом здания. Нам же нужно было срочно по ним ударить! И это делалось на глазок, без расчётов. Вот когда стоишь на позициях и нужно куда-то ударить точно, там уже без расчётов никак нельзя. Но на том этапе войны, который я захватил, это требовалось не так часто.

После завершения обучения нас сразу направили в эшелонах на балканское направление. Таким образом, я с самого начала участвовал в Ясско-Кишенёвской операции в составе 2-го Украинского фронта.

Эта операция началась 20 августа 1944-го года. Нашему наступлению предшествовала мощнейшая артподготовка. Рано утром наши артиллеристы открыли огонь из всех своих орудий по немецко-румынским войскам. Мы, миномётчики, также вели огонь по передовым траншеям.

А когда первый эшелон немецкой обороны был практически уничтожен, мы начали атаку. Перед нами километров на семь всё вокруг было чёрным после артподготовки. Немецкие траншеи первого эшелона обороны практически все осыпались, их блиндажи были разбиты. Везде трупы немцев, каша из тел, там рука валяется, там нога: Жуткое зрелище. Но это тогда не воспринималось так жутко, потому что мы были разгорячены атакой, рвались вперёд.

Немного дальше, километров через десять, наша пехота уже начала сталкиваться с обороняющимся противником. Но немцы, а тем более румыны, были деморализованы нашей артподготовкой. Идя следом за пехотинцами, мы, миномётчики, занимали вражеские траншеи, в которых у них у них оставалось огромное количество боеприпасов, в том числе и миномётных мин. Мы тут же начинали вести беглый огонь по врагу с помощью его же боеприпасов. Как раз здесь и пригодилось моё умение вести беглый огонь по противнику.

Надо сказать, в подобных случаях в основном мы старались разворачивать немецкие миномёты и стрелять из них. Однако немецкие мины подходили и для наших отечественных 82-мм миномётов. У немецких миномётов, правда, калибр был 81,6 мм, поэтому их мины в наши миномёты входили неплотно и пороховые газы частично вырывались, что сказывалось на дальности стрельбы. Но всё равно мы нередко пользовались немецкими минами при стрельбе из наших миномётов и достаточно эффективно били по врагу. А вот немцы со своими миномётами нашими минами не смогли бы воспользоваться из-за разницы в калибре.

И вот, так мы наступали и за семь дней разгромили Ясско-Кишенёвскую группировку противника. Нашим войскам удалось окружить целых 18 фашистских дивизий. 27 августа 1944-го года немцы прекратили сопротивление и сдались.

После Ясско-Кишенёвской операции я был награждён медалью "За отвагу". За разгромом Ясско-Кишенёвской группировки последовала капитуляция Румынии. Мы праздновали победу. Румыния была нищей страной (половина румын - это почти те же цыгане), но у них везде росли фруктовые деревья, румыны угощали нас вином. Была ли в Румынии в ту пору развита какая-то промышленность, я не знаю. Сам никаких заводов не видел. Да мне и не до этого было. Я ведь солдат, мне восемнадцати не было ещё. Думал только о том, чтобы война поскорее закончилась и чтобы немцам отомстить.

М.С.: - В немецкой фронтовой мемуаристике существует мнение, что румыны были никуда негодными солдатами. Что Вы думаете на этот счёт?

Е.А: - Так и было. По своему опыту скажу, румыны воевали плохо. Вот немцы, австрийцы - это настоящие солдаты! С ними нам тяжело приходилось. Ещё чехи - не словаки, а именно чехи - были хорошими бойцами, не хуже немцев. А если о наших союзниках говорить, то тех же поляков не всегда можно было назвать хорошими воинами. Я сам видел, как они вели себя в бою. Не то, чтобы явные трусы, но всё-таки смелости и умения им не хватало. Были случаи: немцы узнавали, что на каком-то участке нашей обороны находится польская часть. Так фрицы в этих случаях именно по полякам удар наносили. Нашим частям приходилось помогать полякам, чтобы немцам дать отпор.

М.С.: - Куда направили Вашу часть после боёв в Румынии?

Е.А.: - Через некоторое время после Ясско-Кишенёвской операции нас перебросили на Сандомирский плацдарм, который к этому времени уже был занят советскими войсками.

Да Сандомирского плацдарма мы совершали марш пешим порядком. В районе города Рава-Русская к нам поступили пополнения, и мы некоторое время занимались отработкой того, как должна двигаться пехота за огневым валом.

Как это происходило. Мы занимали позиции, а наши орудия и дивизионные миномёты обстреливали первые траншеи на позициях условного противника. Причём вели огонь не учебными, а боевыми минами и снарядами. Затем артиллерия переносила огонь на следующий ряд траншей, а мы должны были тут же занять первые траншеи, которые только что кончили обстреливать. Вот так нас учили под конец войны.

Конечно, не обходилось и без несчастных случаев. В ходе этой учёбы большое горе случилось. Во время стрельбы командный состав полка и батальона, а также кто-то из руководства дивизии стояли на нейтральной полосе. И одна из мин не долетела, и попала как раз в середину их круга. 18 человек погибло, были и раненые. Кто именно погиб, я не знаю. Я ведь был простым сержантом. Знаю только, что нашего командира полка майора Капустина мы после этого хоронили и командный состав полка очень сильно обновился.

Достигнув Сандомирского плацдарма, мы некоторое время снова занимались тактической и огневой подготовкой. А потом я попал под миномётный обстрел со стороны противника и получил ранение в руку.

В госпитале я пробыл чуть больше месяца, а потом в начале января попал на пересыльный пункт. Там нас много собралось - и молодые, и в возрасте бойцы после ранений.

Приходит на пересыльный пункт капитан. Говорит, что у него разведгруппа ушла на задание, и никто не вернулся. Он пришёл набрать себе новых разведчиков.

А было видно, что война уже подходит к концу, и мне было стыдно сидеть без дела на пересыльном пункте, поскорее снова на фронт хотелось. Да и разведчиком быть считалось почётным.

Я подошёл к капитану, говорю:

- Возьмите меня!

Он посмотрел на меня. Видит, что я сержант да ещё с медалью "За отвагу". Обрадовался, спросил, где я воевал, откуда родом, какое образование. Капитану особенно понравилось, что я сибиряк. Он сказал, что сибиряки, которые у него служили, все как на подбор крепкие и надёжные. Вот так я и стал разведчиком.

М.С.: - В какую часть вы попали? Как проходила подготовка разведчиков?

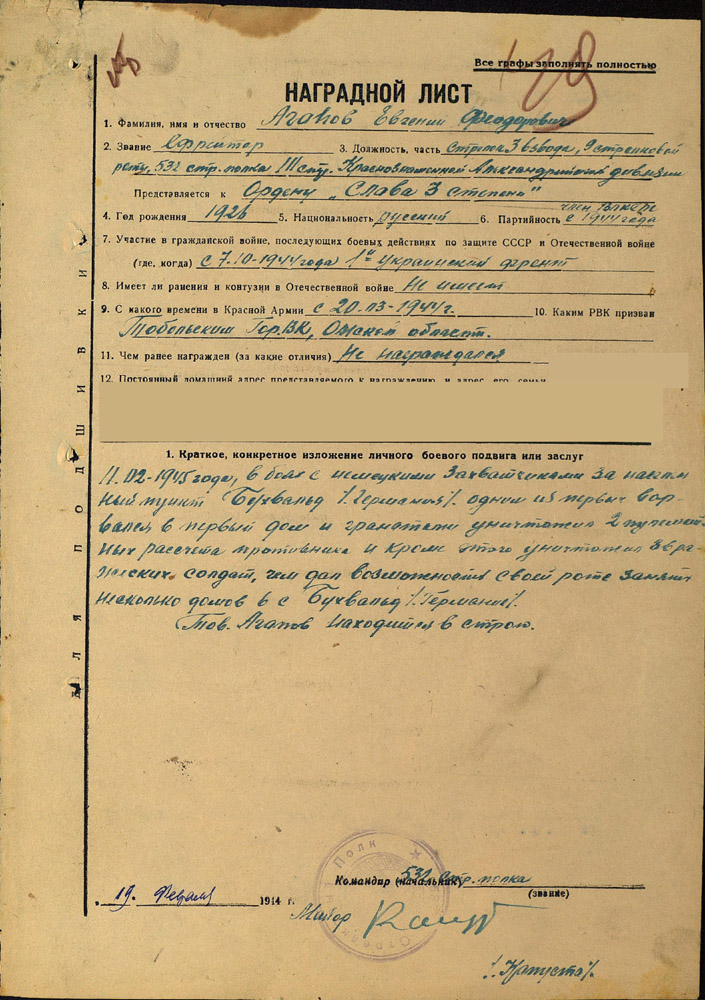

Е.А.: - Попал я в отдельный взвод разведки 532-го стрелкового полка 111-й стрелковой дивизии 52-й армии.

Разведчиков обычно отбирали из пехоты и готовили непосредственно в частях. Подготовка была обязательной для всех новичков. Меня, например, две недели не допускали до боевых заданий, пока я не освоил базовые вещи, необходимые разведчику.

В первую очередь учили приёмам рукопашного боя, приёмам владения ножом. Среди наших разведчиков были ребята, которые до войны в физинституте учились и занимались борьбой или боксом. Они нас и учили рукопашному бою. Мне это давалось легко. Я сам в школе боксом занимался, у меня даже разряды были.

На задания бойцы группы захвата ходили в большинстве случаев только с ППС, пистолетом и финкой. Стрельбе меня не надо было учить. Но, кроме всего, о чём я уже сказал, нас учили бесшумно передвигаться, переходить через заграждения. Обезвреживанию мин не обучали, для этого у нас были сапёры. Зато учили, как вести наблюдение за противником, как визуально выявлять какие-то моменты в организации вражеской обороны, как выбрать языка.

А языка взять - это тоже не просто так. Возьмёшь рядового, так он мало что знает и мало что расскажет. Соответственно, мы должны были разбираться в немецких знаках различия. И всё это нам объясняли наши более опытные товарищи.

На первые задания новички всегда выходили в составе группы из опытных бойцов. Я сразу хорошо себя зарекомендовал, и вскоре, когда мы пошли по немецкой территории, меня, поскольку я был сержантом и имел опыт руководства отделением, назначили командиром группы. Нашим отдельным разведвзводом в это время фактически командовал заместитель командира взвода сержант Кутин, сильный парень, опытный разведчик, по возрасту гораздо старше меня. А командира взвода у нас некоторое время не было, его к нам прислали только в феврале. Его фамилия была Степанов.

М.С.: - В Сандомирско-Силезской наступательной операции Вы участвовали с самого начала?

Е.А.: - С первого дня, как только эта операция началась 12 января 1945-го года. Перед нами шла 3-я гвардейская танковая армия Рыбалко, а мы, пехотинцы, двигались за ней. В первый же день танки прошли 90 километров. Нам пришлось буквально бежать за ними. В результате растянулись мы на несколько километров. На вторые сутки лошади отстали. А у нас ведь основная часть боеприпасов была на повозках, которые лошади тащили. Соответственно, нам пришлось всё на себе нести. А у нас тоже тяжестей хватало в снаряжении. Тот же автомат ППШ с диском, в котором 72 патрона, ещё 3-4 таких диска в сумке и пачка патронов, в которой их, насколько я помню, было 320 штук. А во время многокилометрового марша каждый лишний килограмм в такую тяжесть превращается!

В результате за вторые сутки мы растянулись ещё больше. А привал был всего лишь на два часа. Этого времени хватило только на то, чтобы поесть, переобуться, перемотаться. У кого и просто сапоги были, но большинство с обмотками же шли.

Конечно, такого привала было мало, чтобы отдохнуть. Так, ноги высвободить из обуви. У некоторых мозоли образовались. К таким бойцам тогда было отношение, что чуть ли не как на дезертиров на них смотрели. Они ведь с мозолями не могли быстро идти дальше, сильно отставали. Обычно отставших сажали на повозки, а тут повозок не было. В результате к третьему дню пехота настолько растянулась, что танкам даже пришлось остановиться и дожидаться продвижения пехотных частей в течение двух-трёх дней. Ведь танковый прорыв - это ещё не всё, за ними должна пехота пройти и зачистить территорию от врага.

К слову, мне самому, конечно, было легче выполнять этот многокилометровый пеший марш. Я, как говорится, "втянут" уже был, с детства всё время на лыжах, на коньках, да и в армии постоянно занимался спортом. Благодаря этому, у меня мозолей никаких не было, я даже редко когда потел. Помню, селёдку мог есть, и после этого жажда не мучила, всё благодаря физподготовке.

Что ещё интересно, во время этого многодневного марша, мы как разведчики были обязаны с автоматами охранять полковое знамя. Командир полка и начальник штаба со знаменем ехали на фаэтоне. Фаэтон - это такая конная коляска с открывающимся верхом. "Виллисы" в нашем полку появились чуть позднее.

И вот, мы шли за этим фаэтоном. Ко второй половине ночи всех начинал смаривать сон. Тогда шедший впереди хватался за фаэтон, остальные за него, и все друг за друга. И, не поверите, спали на ходу. Спали и продолжали идти.

М.С.: - А как проходили разведывательные поиски?

Е.А.: - Перед поиском опытные разведчики выбирали участок, где мы будем проникать на территорию врага. Но для того, чтобы обеспечить продвижение разведывательной группы, также требовалось сделать проход в полосе обороны, то есть проход через проволочные заграждения, через минные поля. Соответственно, как правило, действовало три группы: группа захвата, группа обеспечения, группа прикрытия.

Группа обеспечения - это сапёры. Они обеспечивали нам проход и в большинстве случаев ждали нашего возвращения. Их обычно не меньше двух человек было: один с одной стороны дежурил, другой с другой. От них ведь требовалось и в наших заграждениях проход сделать, и в немецких.

Группа прикрытия - это те бойцы, которые будут отсекать противника при отходе группы захвата, если её обнаружат. Кроме того, ребята из группы прикрытия должны были ещё помогать выносить убитых или раненых разведчиков. У нас было железное правило: не оставлять врагу своих товарищей.

Что ещё характерно, начальник артиллерии полка, как правило, готовил какую-нибудь батарею, чтобы, если нас обнаружат, открыть огонь и прикрыть наш отход.

А группа захвата - это те, кто непосредственно выполняет разведывательный поиск на территории врага. Уходили в тёмное время суток и должны были вернуться до рассвета. А так как мы были полковой разведкой, то какие у нас задания были. Очертания переднего края позиций противника выясняли, огневые точки перед наступлением вскрывали. Дальше, если немецкие части пополнялись, нашему командованию важно было знать, какие части и откуда пришли, их состав. Соответственно, мы и такие поиски делали. Ходили в тыл, брали языка.

М.С.: - Как далеко ходили вглубь позиций противника?

Е.А.: - Поскольку мы были в полковой разведке, то в большинстве случаев действовали в полосе обороны. У немцев по ночам пулемётчики дежурили. Нужно было пулемётчиков тихо снять и, если рядом был блиндаж, захватить оттуда офицера. Мы как действовали: один пулемётчика закалывает, другой офицера захватывает. А дальше по обстоятельствам. Иной пленный сам пойдёт, а иного приходилось оглушать и тащить. А когда он очухается, тогда его финкой под задницу, чтобы пошустрее полз и не хрюкал с кляпом во рту.

А вот если, например, нужны были документы или какая-то информация штаба, то мы ходили на расстояние, где находится штаб. Я сам дальше штабов батальона и полка не был. Да и вообще при мне такие задания мы получали очень редко. Подобными вещами обычно дивизионная разведка занималась.

Штабы батальона и полка располагались во второй-третьей траншее. Это несколько сотен метров от нейтральной полосы, в Польше и Германии уже расстояния были небольшие.

У нас был всего один случай, когда мы врывались в штаб батальона и захватывали документы. А обычно нам было достаточно просто захватить штабного офицера. Того же лейтенанта во время подобных заданий не имело смысла захватывать: он вряд ли мог много знать о штабных планах. Мы старались взять кого-нибудь из старших офицеров.

М.С.: - Из скольких человек состояла группа захвата?

Е.А.: - Как правило, 3-5 человек, не больше. Причём пять человек - это только в тех случаях, когда требовалось либо мотоциклиста перехватить, либо из штаба языка брать.

М.С.: - Какое оружие брали с собой во время поисков?

Е.А.: - Группа захвата обычно брала с собой только пистолеты и финки. Ещё я мог взять с собой ППС, их уже в конце января нам выдали вместо ППШ. Автомат ППС был менее громоздким, чем ППШ, и для разведки гораздо больше подходил. В нём вместо большого диска маленький рожок, металлический приклад. Но даже ППС я не часто брал с собой, только если необходимость была.

А вот группа прикрытия, естественно, всегда была с автоматами и ручным пулемётом.

М.С.: - Униформа разведчиков чем-нибудь отличалась от униформы обычных пехотинцев?

Е.А.: - Ничем не отличалась. Единственное, во время поисков у нас на ней не было никаких знаков различия. Были одеты налегке, чтобы ничего движения не сковывало. Маскировочные халаты надевали всегда. С собой не брали никаких ни документов, ни наград, чтобы в случае чего никакой информации о нас враг по нашим вещам узнать не мог.

Конечно, если противник в плен разведчика возьмёт, он от него о многом узнать может. Но при мне разведчики из нашего взвода в плен не попадали, всегда выходили. Вот дивизионная разведка далеко вглубь немецких позиций ходила. Такой разведчик мог в лапы врагу попасть, особенно, если ранен, без сознания. Но я общался с ребятами из дивизионной разведки. Они рассказывали, что всегда делали всё, чтобы вынести своих раненых. А если это оказывалось невозможным, разведчик в подобном случае сам застрелится. В дивизионной разведке служили в основном такие люди, которые уже ничего не боялись.

Впрочем, и мы в полковой разведке были готовы ко всему. Я до этого хоть и не много повоевал, но уже знал, что даже обычный пехотинец из стрелковой роты после двух-трёх сильных атак в половине случаев оказывается или убитым, или раненым. А разведчик ведь постоянно по лезвию бритвы ходит. Но я, ещё будучи миномётчиком, когда впервые рядом со мной вражеский снаряд разорвался, решил, что если мне руку или ногу оторвёт, то я не буду мучиться, не буду становиться инвалидом, а сам себя застрелю. Когда ты совсем молодой, легче быть смелым. А на войне ты, с одной стороны, постоянно видишь смерти, с другой, охвачен патриотическим чувством, когда всё в тебе нацеливается на то, чтобы сделать всё во имя Родины. И я бы в плен живым не сдался. Я сибиряк, у нас в Сибири в ту пору народ был крепким.

М.С.: - А как обычно вели себя немцы, когда вы их захватывали?

Е.А.: - Офицеры в большинстве случаев до последнего пытались сопротивляться, их оглушать приходилось. Но были среди офицеров и те, кто сдавался в плен без разговоров. А простые солдаты, если видели что их дело плохо, обычно не сопротивлялись. Солдат и есть солдат, его демобилизовали, заставили воевать. Другое дело, что от солдата, как я уже говорил, в качестве языка особого толка не было. Мы их редко в плен брали, а обычно просто уничтожали, если натыкались во время поиска.

При допросе немцы тоже по-разному себя вели. Правда, я мало допросов видел. Мы, разведчики, приводим в наш штаб языка. Нам говорят:

- Задачу выполнили, спасибо, ребята! Идите отдыхайте.

А вот если мы языка не добывали, то на следующую ночь снова приходилось отправляться в поиск. Ну а когда всё выполнено, зачем мне в штабе задерживаться? Поэтому допросы я видел всего пару-тройку раз. У немецкого офицера спрашивали, из какой он части, какое в части вооружение, откуда пришли пополнения, их состав. Офицер всё это знает: Иной, конечно, мог упорствовать. Но сам я допросов с пристрастием не помню. Говорю же, очень мало я допросов видел.

Но, так или иначе, в конце войны у нас уже достаточно было информации о немецких частях, против которых мы сражались. У нас ведь постоянно работала разведка и полковая, и дивизионная, и армейская, и агентурная.

М.С.: - Какой паёк получали разведчики?

Е.А.: - Я уже точно не помню, но нам еды хватало. Отчасти мы и сами себя обеспечивали. У немцев же всегда были фляги, полные спирта, и всевозможный эрзац: искусственный мёд, какая-то твёрдая колабаса. Хлеб у них был такой, что мог несколько лет храниться. И мы всегда приносили подобные продукты из поисков.

После поиска отходили с передовой, нас уже горячее ждало. Мы ели, отдыхали. Когда в обороне стояли, то у нас даже свои блиндажи были позади передовой. Но мы и во время отдыха постоянно тренировались, между собой бои отрабатывали.

М.С.: - Получали ли Вы какие-то деньги во время войны?

Е.А.: - Поскольку я был гвардейцем, то у меня был повышенный оклад. На 25 процентов выше, чем у обычного пехотинца. Но деньги на руки мы не получали. Все сто процентов оклада подписывали на займ. Политработники вели работу: надо помочь фронту. И мы вдохновлялись, помогали. У нас во взводе никто денег на руки не получал. Не знаю, может, кто-то и переживал по этому поводу, но каждый делал, как все. У нас сплочённость была, а это важно, когда ходишь в поиски.

М.С.: - Правда ли, что на своей территории немцы сражались особенно яростно?

Е.А.: - А как иначе? Они ведь уже за свою землю воевали. Когда мы подходили к Одеру, то немцы крайне упорно сопротивлялись, почти не сдавались в плен. А вот когда мы по Силезии пошли, там немцы хотя и продолжали сражаться, но уже видели, что война ими проиграна. Поэтому иной раз сдавались в плен целыми группами, а то и подразделения.

Тем не менее, немцы всё-таки предпочитали сдаваться не нам, а американцам с англичанами. Американцы вообще очень интересно наступали. Днём едут на машинах до определённого времени, потом останавливаются, кушают, отдыхают, спят. На следующий день дальше едут. А немцы им почти без боёв сдавались. Видимо надеялись, что с американцами они не воевали, и те будут к ним гуманнее относиться.

А вот эсэсовцы на всех этапах войны бились упорно. Видимо, командиры у них были такими офицерами, что дай бог каждой армии. При этом войска СС - это ведь не Гестапо, обычные солдаты, у некоторых по два-три "киндера" дома осталось. Другое дело, что это были отборные ребята, выученные превосходно. В Германии они пользовались всеми благами, которые мог им дать Гитлер, соответственно боролись до конца. Но у нас если и была ненависть к солдатам-эсэсовцам, то не больше, чем к другим немецким солдатам, мы их с гестаповцами не ровняли. Может, нам с передовой и не всё видно было, но такое о войсках СС складывалось тогда впечатление.

Что ещё интересно, пока мы до Одера шли, в населённых пунктах нигде не было жителей. Как нам объяснили командиры, дело в том, что Гитлер дал команду никому из населения не оставаться на этой территории. А если кто-то не покидал своих жилищ, то их немецкие специальные отряды расстреливали на месте.

И вот мы шли, там оставленные жителями дома везде. Помню, окопались мы на окраине одного населённого пункта, дожидаясь приказа продолжать наступление. А уже февраль был, оттепель, всё таяло, в окопах сыро. Так мы из домов ванны притащили к себе в траншеи, и с комфортом сидели в этих ваннах, пуховые подушки под себя подложив, одеялами накрывшись.

Ещё отдельно скажу о немецких домах. У них всё было очень чистым, ухоженным. Причём даже начиная со двора. Зайдёшь в свинарник, коровник - и там чисто, электричество проведено, поилки стоят, чтобы живность могла сунуть мордочку и пить сколько захочется. Во-вторых, во всех домах были подвалы. Мне, как разведчику, не раз приходилось эти подвалы осматривать. А там, что сразу бросалось в глаза, всегда стояли глиняные корчаги, наполненные куриными яйцами и залитые водой. Дальше - несколько рядов полок, а на них говядина консервированная, свинина, курятина, гусятина. И всё это рассортировано по наименованиям. Дальше - фрукты какие-то, жиры, копчёности. И тоже это всё рассортировано.

У немцев все эти продукты были переписаны, и они должны были по первому требованию сдать их армии. Конечно, у них и для себя достаточно оставалось. Но основная часть содержимого подвалов именно для армии предназначалась. В конечном итоге эти продукты армии и достались, только уже не немецкой, а нашей.

Кроме продуктов, в подвалах можно было найти разнообразные фруктовые наливки. Я сам тогда ещё очень молодым был и не пил 50 грамм спирта, полагавшиеся нам после поисков, а вот наливки с удовольствием пробовал.

Один раз, осматривая подвалы, я чуть не погиб. Взяли мы город Валлау, и я полез осматривать подвал одного коттеджа. Только открываю подвальную дверь, а на меня немецкий пулемёт направлен. Я едва успел отскочить в сторону, а то бы очередь меня изрешетила. Но я же не думал, что меня немецкий пулемётчик будет там ждать. Но он, видимо, тоже опешил, и поэтому я успел выскочить за дверь. А дальше я там возле подвала верёвку какую-то подхватил. Привязал её к дверной ручке, распахнул дверь и из-за угла швырнул гранату. Уничтожил немецкого пулемётчика.

Между тем, к середине февраля наша часть вышла к реке Бобер в районе города Гроссен. Бобер - это приток Одера. Ширина реки там была небольшая - 10-12 метров, а вот глубина значительная, соответственно, в брод не перейдёшь. И там у немцев был мост. Они его охраняли: у них там было пулемётное гнездо и танк вкопанный. По этому мосту немецкие части должны были отойти в случае отступление. И перед моей разведгруппой поставили задачу захватить этот мост, чтобы не дать немцам по нему отойти. Солдаты ведь ещё могли перебраться вплавь, а технику свою им тогда неизбежно пришлось бы оставить.

Мы ночью прошли через лес и подобрались к мосту. При подходе к нему залегли, вели наблюдение. Определили, где находятся огневые точки противника, то есть пулемётчики и вкопанный в капонир танк. Танкисты были у танка и вели земляные работы, продолжали его окапывать. Разобравшись в ситуации, мы молниеносно напали. Без криков "Ура!" чётко и слаженно забросали пулемётчиков и танк гранатами. Уцелевших немцев добили автоматными очередями. Таким образом, уничтожив девять немцев, мы захватили мост и стали ждать подход наших подразделений.

За эту операцию я был впоследствии награждён медалью "За отвагу". А вскоре после этого меня представили к ордену Славы за мои действия во время пехотной атаки. Большая атака была. А в нашей роте уже мало оставалось людей, пополнений давно не было, но продвигаться вперёд нужно было, и нас, разведчиков, отправили в атаку вместе со всеми.

Прошли мы полосы дотов немецких. На наше счастье, в дотах немцев уже практически не было: сбежали все без боя. А в одном доте двое немецких пулемётчиков осталось с МГ. Видимо, упёртые ребята были. И как раз из этого дота простреливалась чуть ли ни вся полоса наступления нашего взвода.

Пулемётчики ведут огонь, мы залегли. А наступать же надо. Но пока мы подберёмся к доту, пулемётчик многих наших ребят положит. А я молодой был, горячий, пополз к доту. Подобрался к нему на расстояние примерно 30 метров, как раз для броска гранаты. И только огонь пулемёта затих на несколько мгновений, я гранату швырнул. Она взорвалась, пулемётчика сразу убило. Но там ещё второй номер был. Однако я не дал ему очухаться, подскочил и разрядил в него в упор полмагазина своего автомата. Таким образом, дал нашим ребятам возможность к продвижению. И вот за это меня представили, а потом вскоре и наградили орденом Славы. Второй свой орден - орден Отечественной войны 1-й степени я уже в послевоенные годы получил.

Конечно, рисковал я сильно, уничтожая пулемётную точку. Запросто мог погибнуть тогда. Но мне везло, судьба меня хранила на войне.

М.С.: - А какие-то приметы, суеверия у вас во взводе были? К примеру, лётчики в некоторых полках никогда не брились перед боевыми вылетами...

Е.А.: - Нет, насколько помню, примет и суеверий у нас не было. Брились наши ребята в любую свободную минуту. А мне самому в те годы брить ещё нечего было. Но у нас все при каждой возможности брились и мылись.

Правда, помыться нам нечасто удавалось. Соответственно, и вшей было предостаточно. Когда была возможность, мы сдавали бельё, и его обрабатывали соответствующим образом. А было и такое, что в обороне сидели и не до стирки было.

Вши в Германии были большие, хорошие, мы называли их "чужими". Бывало, снимешь рубаху и кирпичом их или железкой какой-нибудь обстучишь, а то и просто стрясёшь на землю и опять рубаху одеваешь. А мыться в такие периоды негде было. Но ничего, сидели в окопах, и никто не болел ничем, даже гриппа не было. Вот до чего организм был настроен ничему не поддаваться...

Примет не было, а предчувствия были. Наш разведчик Егорка (фамилию не помню) был моим земляком. Он из Ханты-Мансийска, то есть тоже сибиряк. Ему уже 43 года было. Такого же роста, как я. И вот, когда мы начали бои от Сандомирского плацдарма, он как-то сказал (говорил он с акцентом):

- Слушай, вот румын бил, мадьяр бил, - а Егорка уже был награждён орденом Красной Звезды и медалью "За боевые заслуги". - Вот конец войны, а меня убьют.

Предчувствие у него было такое. И вот, мы ночью перед атакой перешли через Одер. Там мосты были взорваны, понтонных мостов не было, лодок не было, и нам приходилось перебираться через реку по арматуре, которая частично над водой торчала, а частично была затоплена. Соответственно, некоторые участки вплавь преодолевать приходилось. А утром в атаку. Хорошо, там противостояла нам немецкая дивизия Гитлерюгенда, снятая из Франции. Они до этого боёв толком не видели, и мы быстро захватили населённый пункт.

Бой кончился. Смотрим, нет нашего Егорки. Обошли всё, нигде его нет ни раненого, ни убитого. Даже у похоронной команды (это были ребята из музвзвода, они в боях не участвовали, и поэтому у них была дополнительная обязанность собирать раненых и убитых) спрашивали, не попадался ли им такой. Но нет, пропал человек без следа. Один из наших, шедший на левом фланге, как и Егорка, сказал, что у того вроде как отказал автомат. Возможно, его немцы и схватили тогда. Думаю, так или иначе, погиб он в конечном итоге. А мы его не нашли ни живого, ни мёртвого.

М.С.: - Когда вы получили своё второе ранение?

Е.А.: - В конце февраля, вскоре после того, как меня представили к ордену Славы. Это произошло под Гёрлицем. Мы отходили из поиска (за языком ходили), нас обнаружили, и открыли по нам сильный огонь. Даже из миномётов по нам стреляли. И я был ранен в ногу осколком. Товарищи меня вытащили.

С ранением я попал сначала в медсанбат, потом в госпиталь. И, можно считать, мне снова повезло, ранение не самым сильным было. А я считай два месяца интенсивно в поиски ходил. Разведчиков же постоянно убивало или ранило. Только в мою бытность во взводе у нас погибло и было ранено несколько ребят, пропал мой земляк Егорка. А ещё в тот же госпиталь, что я, вскоре после меня попал сержант Кашерский, ленинградец, тоже парень из нашего разведвзвода. Потом, когда в апреле мы оба уже долёживали в госпитале последние дни перед выпиской, Кашерский там ремонтировал что-то и обжёг себе руку с лицом. Соответственно, меня выписали, его оставили.

Что примечательно, когда я был в госпитале, туда Иван Степанович Конев приезжал. Смотрел, в каких условиях лечатся бойцы, сказал медперсоналу:

- Смотрите, девчата, не обижайте бойцов, кормите их, делайте всё, чтобы живы-здоровы были и побыстрее в строй вернулись!

Он и с каждым из нас хоть парой слов, но перекинулся.

Надо сказать, будучи разведчиком, я, когда охранял полковое знамя, не раз видел и других знаменитых военачальников, приезжавших к нам в штаб. В Германии один раз видел самого Чуйкова. А уже после войны, в 1953-м, мне довелось служить в батальоне охраны маршала Жукова. Я оказался в числе тридцати офицеров, которых отобрали туда. После отбора нас два месяца муштровали, чтобы каждое движение было, как на параде. Подготовка окончилась, и меня назначили дежурным офицером в приёмной у Жукова в его штабе во время учений.

Я в течение месяца состоял на этой должности. Естественно, видел Георгия Константиновича каждый день. Иной раз, будучи в хорошем настроении, он мог и парой слов со мной перекинуться.

А один раз за это время меня его водитель переставил в прямом смысле этого слова. Сижу я возле входа в кабинет маршала. Заходит какой-то капитан, здоровый, крепкий парень. Я сразу встал перед дверью:

- Вы куда?

Он, ни слова не говоря, поднял меня и переставил, чтобы я ему проход не загораживал. Но я за оружие хвататься не стал. Это же в штабе дело было. Там каждого тридцать три раза проверяли, прежде чем до приёмной Жукова допустить. Потом пообщались немного мы с этим капитаном. Он весёлый человек оказался, я на него не обиделся.

М.С.: - Чем Вам запомнились последние недели войны и День Победы?

Е.А. - После госпиталя в конце апреля я попал не в свою прежнюю часть, а в отдельный разведывательный взвод одного из полков 294-й стрелковой дивизии. До конца войны оставались считанные дни. Это все понимали. Так, был частичный призыв ребят 1927-го года рождения, и этих бойцов уже не допускали к фронту, старались сохранить. Это я хорошо помню.

А мы, между тем, шли на Берлин. Нам до Берлина оставалось пройти 40 километров, и вдруг нашу дивизию посадили на машины резерва верховного главнокомандования и перебросили под Прагу. Говорили, что гитлеровцы вообще хотели взорвать этот город из-за вспыхнувшего там антифашистского восстания. И нас направили на уничтожение немецких частей.

Ранним утром 9 мая мы подходили к Праге и вдруг узнали о том, что Германия капитулировала и объявлен День Победы. Как узнали об этом? Так ведь в каждой части были радиостанции.

Все сразу остановились. Начались крики:

- Победа! Немцы сдались!

И тут, у кого какое оружие в руках было, всё салютовали из него. По магазину без разговоров выпустили. И никто из командиров не возражал. Они сами из своих пистолетов салютовали.

Конечно, у русского человека принято отметить такую радость. Однако мы не пили, обстановка оставалась боевой, для нас-то война ещё не закончилась. Мы вошли в Прагу.

Прага к этому моменту уже была практически очищена от немцев самими восставшими. Боёв там мало было. И я в них не участвовал. Мы, разведчики, с автоматами охраняли полковое знамя.

За Прагой были высоты, где засели эсэсовцы. Пути к отступлению им уже перекрыли наши части, и немцы окопались, держали оборону. Их уничтожили с помощью артиллерии и "Катюш". Помню, на нашем участке дивизион "Катюш" подъехал, ракеты полетели, и как следует эти высоты побрили. Не знаю, остался ли кто из немцев в живых. Скорее всего, нет. По крайней мере, нас, пехотинцев, после этого не посылали очищать высоты от уцелевших врагов.

Вот на этом и окончилась для меня война 12 мая. Конечно, после этого мы уже смогли отметить Победу.

Потом, в конце июля - августе, мы уже возвращались из Чехословакии назад пешком по тем же местам, где прежде воевали. На полях так и лежали вздувшиеся, почерневшие трупы немцев. Наших убирали похоронные команды, а их некому было убирать. А жара ведь, вонь стояла страшная. Правда, эпидемий вроде бы не было. Оттуда ведь всё население было вынуждено уехать по команде Гитлера.

Сразу после войны, из нас, уцелевших красноармейцев, часть ребят отобрали в военные училища. Одним из критериев отбора было, чтобы ты за время войны не жил на оккупированной территории и твои родители не были в оккупации. Соответственно, меня тоже направили в военное училище. Я отказывался. Моя старшая сестра после войны стала главным терапевтом в городе Фрунзе в Киргизии и писала мне: "Женя, увольняйся из армии. Приедешь, я устрою, чтобы ты в любой институт без разговоров поступил".

И мне хотелось снять форму, освоить какую-нибудь гражданскую специальность. Но кто ж меня спрашивать будет?! Кроме того, в тот период ещё увольняли только призывы 19-го и 20-го годов рождения. Мой год рождения увольнять начали вообще только в 1950-м году. Соответственно, отправили меня в военное училище, и ничего с этим поделать было нельзя. К слову, из моих сослуживцев с желанием пошли в училище только украинцы, им хотелось офицерские погоны носить.

Началась учёба. Нас готовили на командиров отделений. Курса молодого бойца у нас не было, нам это не нужно было, мы ж все из армии. Изучали тактику, топографию и т.п. И тут выяснилось, что для освоения всего этого курсанту необходимы хотя бы какие-то базовые представления об истории, умение читать карту и т.д. У нас этим не каждый владел. В результате после первого полугода обучения у нас процентов сорок отчислили, в том числе и большинство украинцев. А у меня-то хорошие изначальные знания были, я учиться любил, вот и получал одни "пятёрки".

После училища стал офицером. Как теперь из армии уволишься? Это можно было только через суд офицерской чести, если ты что-нибудь натворил. А у меня отдельный взвод в моём подчинении образцовым стал: Так я и отдал всю жизнь службе в армии, дослужился до полковника. Сейчас не жалею об этом. Где бы ещё я мог столько повидать, узнать столько интересных людей?

М.С.: - Вернёмся к последним месяцам войны. Вы брали в Германии какие-нибудь трофеи?

Е.А.: - Когда Красная Армия перешла советскую границу, нам разрешили отправлять посылки на родину. Мы шли по территории, откуда ушло мирное население. Жители покинули дома, взяв с собой только самые ценные вещи - деньги, золото... И то кое-что из этого в домах ещё оставалось. И нам разрешалось заходить в дома и брать то, что мы посчитаем нужным, а потом отправлять посылки домой.

А я ещё молодым был, у меня сразу и в голове не было, чтобы что-то собрать для своих родных. Поэтому, когда нам первый раз разрешили подготовить посылки, я домой ничего не отправил. Во второй раз я уже решил послать домой трофеи. Мой отец курил трубку. А мне попалась фарфоровая трубка с чубуком и с фильтрами. Думаю, оправлю отцу, вот обрадуется сибиряк! Ещё кое-каких вещей по мелочи собрал, запечатал посылку. За нашими посылками должны были приехать и забрать их на почту. А тут вдруг приказ идти вперёд, снова бой: Так я и оставил свою посылку в пути, ничего домой не отправил.

Вот пожилые бойцы... Им было от сорока и старше, а мне в ту пору казалось, что сорок лет - уже старик. Эти были житейски опытными, понимали, что им на разорённую Родину возвращаться. Когда первую партию солдат увольняли с территории Германии, им давали маленький железнодорожный вагон на двоих, не пульмановский, а как бы половинка такого вагона, сейчас подобные уже не увидишь. И вот, бойцы в возрасте везли в этих вагонах каждый по корове, по мешку сахара, по мешку муки, какие-то тряпки и т.п. Когда вторая партия из Германии увольнялась, тем уже пришлось возвращаться поскромнее, уже без коров ехали, но тоже с мешками продуктов. Третья партия ещё скромнее.

А когда мы шли из Праги, многие из наших "стариков" несли в рюкзаках швейные машинки. В деревенском дому это ж целое сокровище! Ещё они старались набрать вещей, которые места занимали немного, а ценились высоко. Тут уж кому что попадало в руки, вплоть да медицинских инструментов. Или те же самые швейные иголки. У нас же после войны ничего не было, и за коробку таких иголок можно было выменять огромное количество разных вещей.

Я сам очень много трофеев мог бы набрать, если б понимал тогда больше. Я же, когда мы шли из Чехословакии по Силезии и по Польше, был в оперативной группе квартирьеров. То есть мы отрывались километров на тридцать от нашей дивизии и должны были в отмеченном на карте населённом пункте, который были предварительно выбран для остановки, всё осмотреть и продумать, как там расположить подразделения дивизии.

Наша группа квартирьеров передвигалась на велосипедах. У меня был велосипед никелированный, трёхскоростной, таких у нас и во сне не видывали! Но перед Краковом нам объявили, что после Кракова у нас никакой личной трофейной техники оставаться не должно: ни мотоциклов, ни велосипедов. И я продал свой велосипед поляку за три тысячи злотых. К деньгам он мне ещё дал несколько колец колбасы и фляжку с местным самогоном.

Вот так мы, молодёжь, и разбазаривали даже те немногие трофеи, которые додумывались взять. Меняли их на табак, на водку, а то и просто раздавали. Те же немецкие часы... Когда немцы сдавались подразделениями, мы их выстраивали, и они сдавали нам своё оружие и часы. У меня в результате было несколько десятков часов. Так мы их совершенно не ценили. Даже стреляли по ним вместо мишеней на спор друг с другом. Попадёшь в часы, он тебе вместо них свои отдаст. А не попадёшь, так всё равно свои часы отдаёшь.

Накопили мы по пути и кое-какие деньги. Но когда границу переходили, нам объявили, что солдат имеет право обменять только такую-то сумму, офицер - такую-то. В итоге те, у кого много денег накопилось, всё равно были вынуждены раздать их остальным. И у нас всех после обмена не самые значительные суммы получились, их мы сразу и протратили.

А вот как перешли границу, тут уж увидели, в каких обносках наши советские люди, и поняли ценность трофеев, которых у нас уже не было. У меня из ценных вещей оставались только женские золотые часы и кортик с позолоченной рукояткой. Так я их вскоре лишился. Как-то раз ко мне подошёл начальник политотдела, говорит:

- Слушай, зачем тебе золотые часы? Я сейчас приду с войны, а мне и жене нечего подарить. Отдай ты их мне.

Я и отдал. А кортик вместе с пистолетом у меня особисты вытащили из-под матраса в военном училище, когда мы все в баню пошли. Нам ведь личное оружие не разрешалось иметь, но мы, фронтовики, его не сдали. И нас не стали убеждать, наказывать, а просто забрали его, пока мы мылись. А мы и возразить ничего не могли.

М.С.: - Каким было на фронте отношение к комиссарам и политработникам?

Е.А.: - Политработники в частях, где я служил, были хорошими, порядочными людьми. Тот же комиссар был всегда солдатам, как отец. К нему можно было подойти и попросить чем-то помочь, тот же отпуск к родителям организовать. Комиссары нам всегда помогали, и командиры их слушались. Мы политработников уважали. Они проводили б?льшую часть времени среди личного состава подразделения, да и на передовой нередко появлялись. Плохих политработников в годы войны в частях, где я служил, на моей памяти не было.

М.С. - После победы каким было Ваше отношение к поверженному врагу?

Е.А.: - Конечно, в первые годы мы никаких тёплых чувств к немцам не питали. Я ведь шёл по территории, с которой они отступали, видел только следы их зверств, людей, которые от них пострадали. Наши товарищи гибли в боях с немцами. Какие тут могут быть чувства, сами понимаете:

А вот с 1969-го по 1971-й год я служил в Германии. Долго служил, всё ГДР объездил. И даже потом готовил водителей для старших офицеров штаба дивизии. Ездил с этими водителями в течение месяца по разным немецким городам, чтобы они освоились с европейскими правилами движения.

С самого начала я присматривался к немцам. И увидел, что люди есть люди. При этом, не в пример нашим соотечественникам, немцы очень ответственные, дисциплинированные. Немец никогда не позволит себе пьяным на улицу выйти или даже окурок где-то бросить. Всё чисто, культурно. Мало того, по одежде с первого взгляда и не определишь, кто перед тобой - министр или простой рабочий. Если у нас на фабриках тогда никаких условий не было, то в Германии они заканчивают работу, принимают душ, переодеваются и идут по улице все в рубашках с галстуками, в руке портфель.

В толпе немец никогда никого не толкнёт, не нахамит. Нормальные они люди. Просто не повезло им, что у них Гитлер к власти пришёл.

В Германии я даже в обществе советско-германской дружбы состоял. Мы встречались, общались. Там были и бывшие немецкие солдаты, даже лётчики. Последние охотно рассказывали про свои воздушные бои. Прежней ненависти между нами не было. Мы даже русские песни вместе пели, в том числе и "Катюшу". Но особенно немцы любили песню "Подмосковные вечера". Уж не знаю, вспоминали ли они при этом своё неудавшееся наступление на Москву:

Но, что ещё интересней, там даже романы возникали между русскими и немками. Правда, это категорически запрещалось. Провинившегося военнослужащего за 24 часа отправляли из Германии. У нас два таких случая было. Один из них особенно запомнился. У нас лейтенант был переводчиком, и у него так завязалось с одной немкой, что они даже пожениться хотели. Командование не разрешило. Причём она даже была готова уехать с ним в Россию. Но, как они ни уговаривали командование, им расписаться не позволили, а его из Германии выслали. Но, тем не менее, видите, как бывает.

Русский человек не способен долго ненавидеть. Мы прогнали врага с родной земли, а дальше у нас ненависти не было. Взяв Берлин, мы не попытались стереть немецкий народ с лица земли. Наше дело было правым, поэтому мы и победили!

| Интервью и лит.обработка: | М.Свириденков |