Я родился 18 ноября 1921 г. Детство и юность мои прошли в г. Симферополе. До войны я попал в цирк акробатом, выступал в цирковом коллективе в Управлении передвижных цирков. Но случилось так, что во время одного из выступлений я упал. Сломал себе обе руки, и когда все переломы срослись, врач сказал: "Юноша, не вздумайте больше заниматься своим ремеслом. Потому что если еще раз сломаете, то можете остаться без руки или вообще без рук". Настало время решать, что делать дальше. И мы с моим другом, партнером по акробатическому номеру Фимой Розбаумом пошли в Одесское высшее общевойсковое пехотное училище им. К.Е. Ворошилова. В это училище мы приехали в 1939 г., успешно сдали экзамены, и началась учеба.

Все было, и практика, и теория. Учились очень серьезно, грамотные преподаватели были, капитаны, майоры, подполковники. Среди них были те, кто прошел финскую войну, с академическим образованием. Обязательно проходили строевую подготовку, по плацу учились маршировать. И боевой подготовкой регулярно занимались, на полигоне, на стрельбищах. У нас даже в училище конный взвод был, и мы, как и остальные части, дислоцированные в Одессе, раз в месяц несли патрульную службу по улицам Одессы. Нас, человек пятнадцать-двадцать, обучили конному делу, как сидеть в седле и держаться. Как раз 21 июня мы патрулировали улицы Одессы. Нам очень хотелось заранее, до выпуска, заказать себе красивые командирские фуражки, которые шили в одесских ателье. И в тот день офицер разрешил нам оформить заказ. А 22 июня началась война:

Дней через десять после начала войны в училище был сформирован сводный батальон курсантов, из тех, кто уже по полтора года проучился. Недалеко от Одессы проходила граница с Румынией, нас привезли к р. Прут и дали задание прикрывать отход нашей Приморской армии, так, по-моему, она называлась, тогда названия частей не разглашали. Немцы и румыны крепко на наши части наседали, мы едва успевали отстреливаться и отходить. Вот так и прикрывали отход. В одном из боев дело дошло до рукопашной, меня один румын ударил прикладом по голове. Я потерял сознание, и товарищи-курсанты вытащили из этого пекла. Привезли в Одессу, пролежал в госпитале при училище где-то две недели, все зажило. Молодой был, шрам только остался.

Через месяц или полтора, мы, несколько десятков курсантов нашей роты, написали рапорт на имя наркома обороны С.М. Тимошенко, с просьбой отправить нас на фронт защищать Родину. Где-то дней через двадцать было выстроено все училище на плацу, все курсанты и преподаватели, и начальник училища пофамильно зачитал что-то около ста или ста двадцати фамилий. Потом отдал команду: "Названные курсанты, два шага вперед перед строем!" Все мы, названные, вышли. После чего начальник училища нам объявил: "Согласно приказу наркома обороны, на основании ваших рапортов, вам досрочно присваивается звание младший лейтенант. И вы отправляетесь на фронт защищать нашу Родину!" Так мы стали младшими лейтенантами, если б проучились еще полгода, вышли бы лейтенантами, а досрочно присвоили младших.

Нас отправили в г. Пугачев Тамбовской области. Там формировалась 62-я отдельная сибирская бригада. Название "сибирская" потому, что основа бригады была сформирована в Сибири, а в Пугачеве ее дополняли. Когда бригада была сформирована, нас всех отправили под Москву. Я был командиром разведывательного взвода, и принимал участие в обороне Москвы. На мою долю выпало защищать столицу нашей Родины на самых ее ближних подступах, когда немцы уже были, как говорится, одной ногой в Москве. И в период боев вот что случилось: 5 ноября, нас, мой взвод, собрали, посадили на машины, и привезли в Москву. На окраине столицы нас поместили в расположении какой-то части. Мы же, разведчики, были в маскхалатах, уже не первой свежести, грязные, порванные. Вся наша служба прошла так: "Там, где пехота прошагала, там разведчики проползли". Выдали новое обмундирование, полушубки, форму, чистое белье. Там нас день подучили маршировать, и 7 ноября в пять часов утра нас снова посадили в машину и привезли в центр г. Москвы, на ул. Огарева. Там мой взвод влили в строй какой-то части, к 9.00 вышли по ул. Горького вниз. Вошли в колонну, которая прошла по Красной площади. Мороз был сильный, около 15 градусов. Парад был назначен на 11.00, а начался в 9.00. У меня в военном билете вклеена фотография, которая была сделана сразу после парада, в том самом новом полушубке.

|

После парада снова на фронт, 5 декабря началось наше контрнаступление, а 15 декабря в ночном бою меня тяжело ранило. Когда я пришел в себя, ко мне пришли какие-то врачи и журналисты из газеты "Красная звезда" Наркомата обороны, рассказали мою историю, как после ночного боя, команда, которая занималась захоронением, подбирала всех убитых в этом ночном бою, в их числе был и я. И вот уже когда в братскую могилу всех опускали, и дошла очередь до меня, кто-то из бойцов этой команды крикнул: "Тут один - живой! Застонал!" Этим живым оказался я. А под Москвой, в деревне Часовня, где-то под Можайском, есть братская могила, где захоронены солдаты и командиры нашей, 62-ой отдельной сибирской бригады. И на памятнике есть фамилии, в том числе и моя. Мне об этом уже после войны московские друзья рассказали, которые специально ездили, сфотографировали и прислали мне фотографию. Что Вам сказать еще?

В общем, после тяжелого ранения под Москвой я попал в московский госпиталь, потом нас, раненых, посадили в санитарный поезд. Привезли в госпиталь г. Канска Красноярского края. Там я лечился около двух месяцев, были тяжелые ранения в руку и ногу. После выписки из госпиталя я приехал в штаб новосибирского военного округа, где получил назначение на Воронежский фронт. В это время вот что еще случилось: 15 декабря меня ранило, и где-то через полгода моя семья, которая находилась в эвакуации, получила извещение о том, что: "Ваш сын, Коган Семен Израилевич, пал смертью храбрых в боях за советскую Родину". Я ведь не знал, куда их из Симферополя эвакуировали, где они. Мать получала за меня, как за погибшего на фронте, пенсию.

На Воронежском фронте тоже тяжелые бои шли. Там возглавил разведку боем. Я был к тому времени лейтенантом, командиром полковой разведывательной роты 959-го стрелкового полка в составе 309-ой стрелковой дивизии. По р. Дон проходила граница между нами и немцами, оккупированный немцами участок берега напротив нас располагался на возвышенности, а наш участок в низине. Дон в этом месте был неширокий, метров, может, восемьдесят в ширину. Оттуда немцам все было видно, как на ладони, и они обстреливали наши передовые части. Днем на нашем участке нельзя было передвигаться, часто полевую кухню обстреливали из минометов. Немцы смеялись, мы слышали их крики: "Рус! Сдавайся!" Как-то в штаб полка вызвали меня, командиров взводов и политрука роты Василия Канторского, он до войны был преподавателем в одной из московских школ. Дали задание переправиться через Дон на плотах и на лодках, только очень тихо, без звука. И вот мы ночью форсировали реку, без весел, на специально изготовленных плотах на двух-трех человек, и на лодках. Ложились грудью на скамейки в лодках, на плоты, руками загребали, чтобы плеска не было. Когда добрались до противоположного берега, тихонечко, на животах выползли наверх по откосу, где уже были передовые немецкие позиции. И пошли в ночную, психическую атаку, в три часа ночи. Ударили концентрированно, в одном месте. Немцы, кроме дозоров, спали в окопах и домах в деревушке, расположенной на высоте. Был очень страшный бой, нас было 160 человек, немцев - порядка 300-400 с пулеметами и артиллерией. Так мы выбили немцев с высоты и деревушки на ней, где у немцев располагался укрепрайон. Потом немцы начали обстреливать нас из минометов и пушек, самолеты-разведчики летали постоянно. Начались бомбардировки, но мы продержались около трех суток. Из 160 человек нас осталось 42 человека. В этом бою погиб наш политрук Василий Канторский. Он был тяжело ранен, ему миной разворотило весь живот. Когда я послал к нему двух солдат, с тем, чтобы его вытащить из этого пекла и постараться как-то переправить через Дон, он отказался. Сказал: "Нет. Вас осталось очень мало, я не хочу, чтобы еще два бойца меня сопровождали, они нужнее здесь". Он умер там, от потери крови, на высоте мы его и похоронили. Все три дня нас сильно бомбили, потом только нам стало известно, что немцы решили, что вся 309-я стрелковая дивизия решила прорвать оборону немцев и развивать наступление именно на нашем участке. А у нас задача в том и заключалась, ее не говорили перед заданием, потом уже сказали - создать впечатление, что на нашем участке сосредоточено огромное количество войск для прорыва, а на самом деле наступление проходило в 30 км от наших позиций. А мы должны были на себя отвлечь все немецкие резервы, авиацию, артиллерию. У немцев такая тактика была: сначала немецкий самолет-разведчик прилетал, корректировал все, определял наши позиции, а затем уже бомбардировщики прилетали или артиллерия огонь открывала. Вот однажды, я как сейчас помню, прилетел их "Фокке-Вульф", мы его называли "рама", набрался наглости, летал низко, чуть ли не 150-200 метров над землей. Все выискивал, где наши позиции. На бруствере у нас был ручной пулемет, и я дал своим команду открыть огонь, когда он достигнет определенной точки. Я из ручного пулемета начал стрелять, мои товарищи из автоматов, винтовок. У автоматов ППШ патроны слабенькие, очевидно, несколько пуль из ручного пулемета попали по самолету. Мы заметили, что после попадания он резко свернул в сторону, задымился, минуты через три-четыре мы услышали грохот взрыва. Когда мы по приказу вернулись на свой берег, ведь задача была выполнена, мы отвлекли на себя значительные силы врага, корреспонденты меня спрашивали, как это было, я отвечал: "Все стреляли, и я стрелял, а попал я из ручного пулемета, патроны просто более мощные". Заметку о сбитом самолете напечатали в газете "Красная звезда". За тот бой я получил свой первый орден - Отечественной войны I степени. И мне присвоили звание старшего лейтенанта.

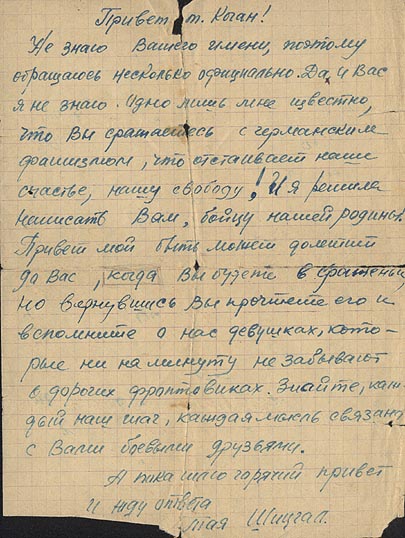

Я храню письмо одно. Знаете сколько ему лет? Я его получил в конце 1942 г. на Воронежском фронте. Как-то к Новому году на передовую пришли небольшие посылочки из тыла. Тогда так было принято, вязали варежки, Кисеты и посылали на передовую. Я получил небольшую посылочку. Там был кисет для махорки с вышивкой "дорогому бойцу Красной Армии", пара теплых шерстяных носок и письмо (стилистика автора сохранена):

Я храню письмо одно. Знаете сколько ему лет? Я его получил в конце 1942 г. на Воронежском фронте. Как-то к Новому году на передовую пришли небольшие посылочки из тыла. Тогда так было принято, вязали варежки, Кисеты и посылали на передовую. Я получил небольшую посылочку. Там был кисет для махорки с вышивкой "дорогому бойцу Красной Армии", пара теплых шерстяных носок и письмо (стилистика автора сохранена):

"Привет, т. (товарищ) Коган!

Не знаю вашего имени, поэтому обращаюсь несколько официально. Да и Вас я не знаю. Одно лишь мне известно, что Вы сражаетесь с германским фашизмом, что отстаивали наше счастье, нашу свободу! И я решила написать Вам, бойцу нашей родины! Привет мой быть может долетит до Вас, когда вы будете в сраженьи, но, вернувшись Вы прочтете его и вспомните о нас девушках, которые ни на минуту не забывают о дорогих фронтовиках. Знайте, каждый наш шаг, каждая мысль связаны с Вами боевыми друзьями.

А пока шлю горячий привет и жду ответа.

Тая Шицгал".

И там, в этом кисете, было вот это письмо и ее адрес. Тогда не только я, несколько человек нас написали ей письмо. Мы так поняли, что и письмо, и кисет, и теплые носки относятся не только ко мне, это был подарок всем нам, фронтовикам. Это письмо я храню все годы, вот уже шестьдесят шесть лет.

Потом начались бои за Харьков. Под Харьковом была огромная немецкая группировка, шли очень тяжелые бои. Мы ночью совершали вылазку, разведывали передовую, когда немцы нас обнаружили и открыли огонь из минометов. В воронку, где залег я со своим ординарцем, попала мина. Меня тогда ранило, оторвало ногу, а ординарца на куски разорвало. Меня разведчики на себе притащили обратно в часть, 500 метров тащили до боевого охранения.

Положили меня в полевой госпиталь с оторванной ногой. Через день перевезли в Харьков. Бои шли очень тяжелые, немцы сопротивлялись страшно, там было сконцентрировано огромное количество наших и немецких войск. Бомбили объекты в Харькове каждый день, в том числе и наш госпиталь. В один день, когда очень сильно бомбили, к нам в палату забегает солдат: "Что вы тут лежите? Немцы уже в подвале, а вы лежите на третьем этаже!" Медсестра плачет, куда спускаться, как?! Я без ноги, подполковник рядом лежал, ему операцию сделали только полчаса назад, удалили осколок в области сердца. Солдат посмотрел: "Ну, тогда держитесь, хлопцы, держитесь!" Он здоровый был, уже в возрасте, ездовым в обозе служил, так подполковника прямо с матрасом поднял и вынес во двор, минут через десять прибежал за мной: "Давай, вставай!" А я без ноги, куда я могу?! Тогда солдат снова: "Ну, тогда держись!" Взял под мышки, поднял с постели, и с третьего этажа стащил меня, ампутированная нога по ступенькам ударялась, боль была адская, я на третьей ступеньке сознание потерял. Очнулся уже в санях, рядом на сене лежал подполковник, укрытый матрасом и шинелью. Солдат этот вез нас восемнадцать суток по деревням, вез ночью, чтобы немцы не обнаружили, не знали же, немцы или красноармейцы в деревнях, отступление шло. Днем привозил в хутор или деревушку и уговаривал людей приютить на день. Как сейчас помню, у меня температура градусов 40, гангрена, я ничего не ем, деревенские женщины приносят молочко, картошку, а я не мог есть. На подполковника смотрят: "Ну, этот выживет", он здоровый был, а я щуплый, вот и говорили, что бледный я, щуплый, не кушал ничего, умереть могу. Рушниками намоченными обтирали лицо, руки, все ведь в поту. И был такой случай в моей жизни во время этой поездки. В один из дней солдат пошел проверить дорогу и разузнать, есть ли в следующей деревне немцы, а в доме осталась хозяйка и ее дочь, девочка десяти-двенадцати лет. И вдруг в деревне раздались выстрелы. Поднялась стрельба, и мат, и крики, и песни пьяные. Женщины испугались: "Это полицаи!" Мы им сказали спрятаться, иначе бы их за то, что они нас укрывают, убили. Они убежали, стрельба продолжается. У меня был именной пистолет, немецкий "парабеллум", командир дивизии подарил за выполнение ответственного задания: мы притащили крупного "языка", чуть ли не майора или подполковника. Для того чтобы "парабеллум" поставить на боевой взвод, его надо усилием взвести, оттянуть затвор. Вот я лежу, у меня полевая сумка, в ней пистолет. Я достал его, думаю, если полицаи появятся на пороге, я застрелюсь. Во-первых, командир Красной Армии, во-вторых, еврей, все рано убьют, так еще мучить будут. Захотел взвести пистолет, и нет сил взвести, я хватаюсь двумя руками за ствол и зубами пытаюсь оттянуть, и снова не могу. И я от бессилия плачу, не от страха, а от бессилия, что я не могу застрелиться. В это время влетают женщина с девочкой и говорят: "Это наши полицаи! Это украинские солдаты!" Только недавно я понял, что это были оуновцы, они напились и на санях гоняли по деревне, стреляли вверх, орали, пели. Не буду говорить о нашем состоянии, минут через тридцать-сорок прибежал наш солдат, начал успокаивать, принес две краюхи хлеба и два "хлыщика", один был со сметаной, другой с молоком.

Потом он нас вывез к своим, в г. Мичуринск, где была железная дорога, сдал военному коменданту, чтобы в госпиталь нас определили. И только когда уже прощались, мы узнали, что нас спас солдат-украинец, Остап Ковальчук, деревню я не запомнил. До конца дней своих я буду помнить его имя, что меня спас украинский солдат.

Так я попал в г. Уфу, в госпиталь. Газовая гангрена у меня была, стопу по кусочку резали все, резали. В Уфе профессор меня осмотрел и сказал: "Хочешь, танцевать будешь?" Мне ведь, 22 года, без ноги, какие танцы? Профессор продолжает: "Я тебе сделаю так, что ты на протезе будешь танцевать! Но для этого нужна последняя операция. Ты уже четыре перенес, я знаю, но нужна еще одна". Я согласился, только попросил заранее о дне операции не предупреждать, а то у нас так было - за 20 дней до операции придут, скажут: "Иванов, Петров или Мухаммедов, через двадцать дней операция". И названные начинают думать дни и ночи, не кушать. Переживать. Вот я и попросил не говорить заранее, сказать за один день до этого, чтобы не осталось времени на переживание. Как-то на обходе профессор подошел ко мне, палата большая была, двадцать человек, спросил: "Ну что, готов? Завтра будем резать. После этого будешь танцевать". Тогда я попросил у лечащего врача разрешения пойти в город. Я думал, приду на базар, куплю где-нибудь чекушку водки, чтобы хорошо спать, не думать ни о чем. Водка-то была по карточкам, но на базаре, в людных местах, спекулянты продавали. Купил я бутылку водки у какого-то гастронома, рядом кинотеатр, демонстрировался английский фильм "Леди Гамильтон". Я подошел купить билет, посмотрели на меня, и сказали: "Ладно, заходи без билета". Привел меня билетер в зрительный зал, усадил. И посадил рядом с девушкой, с которой я учился в Симферополе, в одной школе, в одном классе! Она была эвакуирована туда, в Уфу. После этого она ко мне в госпиталь приходила, она мне потом помогла через архивы разыскать мою мать, сестер, мужа сестры. И как-то, в один из дней, ко мне пришли и рассказали, что моя семья проживает в г. Чуст Наманганская область Узбекской ССР. Туда они были эвакуированы, там они проживали и работали. Я вручил медсестре деньги, она сбегала на телеграф и дала телеграмму, что я жив-здоров. Получаю оттуда ответ: "Наш сын, Семен Израилевич, погиб 15 декабря под Москвой и похоронен в братской могиле в деревне Часовня". Тогда я пошел на костылях в город, сфотографировался в парикмахерской. Написал письмо, вложил туда фотографию и отправил. Через какое-то время пришел ответ, слезы радости в письме. Выписался я из госпиталя, протеза не дождался, так хотел к родным уехать, решил, что на месте уже протез сделают мне, в госпитале сказали, что в Ташкенте есть протезный завод, мне все документы выдали на получение протеза бесплатно как инвалиду войну. Дали сопровождающую медсестру, так как я был на костылях, и мы с ней приехали в г. Чуст к своим родным. Там, через какое-то время я отправился в горвоенкомат, чтобы получить военный литер - бесплатный билет на проезд по железной дороге в г. Ташкент за протезом. Вот я пришел в военкомат, на костылях, к военкому. Сидел такой здоровый, жирный, в новых портупеях. Он меня принял по-хамски, нахамил, дескать, кто я такой, чтобы он каждому встречному литер выдавал. Военком был старший лейтенант, как и я! Тогда я в порыве гнева отбросил костыли и бросился на него: "Как ты посмел так со мной разговаривать, ты, тыловая крыса, сволочь!" Началась схватка. Военком весь побелел от страха и начал кричать: "Друкина! Ко мне! Меня убивают, ко мне!" Заскочила в кабинет красивая молодая девушка, военком ей кричит: "Немедленно вызывайте комендатуру! Пьяный инвалид на меня набросился! Хотел меня избить!" Друкина подошла к столу, я же костыли отбросил, облокотился на стол и держу его за портупеи. Она меня оттащила, усадила на стул, налила стакан воды, успокоила. В общем Друкина - это Октябрина Давыдовна, стала моей женой, 64 года мы живем вместе. Вот так началась для меня мирная жизнь.

- Какое отношение было к комиссарам?

- Очень уважительное. Я никогда не был в партии, меня на фронте вызывал начальник политотдела, предлагал вступить, хотели, чтобы я написал в заявлении: "Хочу умереть коммунистом". Но я умирать не хотел, войну хотел пройти, дальше жить. Отлынивал я от этого дела, говорил, что не созрел для партии, когда созрею, сам к ним приду. Но я живой свидетель того, как коммунисты во всех боях шли в атаку первыми, самые героические поступки совершали коммунисты, как солдаты, так и командиры. Они были храбрыми, честными, шли в бой со знаменем в руках и никогда не сгибались под градом пуль. Таких коммунистов сейчас нет, и после войны я таких не встречал, каких видел на фронте. Вот я рассказывал, как политрук нашей роты, Василий Канторский, будучи тяжело раненым, отказался быть отправленным в тыл, так как у нас каждый солдат был на счету.

- Как кормили на фронте?

- По-разному, иногда, во время тяжелых боев, не вовремя полевая кухня продукты подвезет. А так кормили кашей, супом, хлеб свежий, сухари, зимой наркомовские "сто грамм". Вот во время наступления, когда заходили в какой-нибудь населенный пункт, там жители нам выносили все, что у них было, на радостях последним делились. Так что разные дни бывали, когда сытые были, когда голодные. Полевую кухню разбомбили - голодные. Что делать, война.

- Какое было отношение к пленным, особенно "языкам"?

- У нас, разведчиков, были разные задачи. Когда ставилась задача привести "языка" - это было нашей самоцелью. А когда задача просто перейти линию фронта с целью установить места сосредоточения войск и расположение укреплений, дзотов, штабов - никого не жалели, в плен не брали. А если задача доставить "языка" - мы старались его живым доставить на свою территорию в особый отдел. Я не видел, чтобы позволяли себе убивать пленных, даже во время наступления, когда в плен многие сдавались.

- С особистами сталкивались?

- Непосредственно не сталкивался. Я знаю, что прежде чем в разведку попасть, тебя особисты проверяли, но мы даже не знали, как это происходило, что проверяют там. В том числе и перед важными заданиями бойцов, которые на него отправляться должны, тоже проверяли. Мы когда уходили в разведку - оставляли все документы, чтобы не было известно, в какой части служим.

- Как часто уходили в разведку?

- Во время обороны Москвы ходили каждый день, а то и по нескольку раз в день. Нашему командованию было важно точно знать, как продвинулись немцы и какими силами, есть ли у них поддержка артиллерии. Но перед контрнаступлением уже старались не особенно высовываться, чтобы просто немцы не почуяли, что мы сосредотачиваем силы для атаки. А когда контрнаступление началось, разведчики шли впереди, сзади, метров через 50-100 шли основные силы. Нам, разведчикам, было известно, где минные поля, как их нужно обойти, где укрепления. С нами шли саперы, разминировали проходы.

- Какая форма одежды была у разведчиков?

- Никакой особой формы не было. Зимой - белые маскхалаты, как и у пехоты, летом - гимнастерки, опять же, как у пехоты. Единственное, мы чаще форму меняли, ведь все ползком, как ящерицы.

- Вас часто использовали как пехотинцев?

- Так берегли, но было время, когда использовали как пехоту. Особенно в 1943 г., в наступлении под Харьковом мы шли впереди. Утром продолжается наступление, а ночью мы должны проверить, что находится перед нами, не "посеяли" ли немцы свои "игрушки", мины то есть. В одной из таких ночных вылазок, меня и ранило во второй раз.

- Немецкие трофейные продукты часто использовали?

- А как же, особенно при наступлении занимали какой-либо населенный пункт, там склады. Но во время вылазок - Боже упаси, мы все делали тихо, безмолвно, только на жестах, сосредоточены на выполнении задачи.

- Трофейное оружие приходилось использовать?

- Конечно, автоматы использовали, хорошие автоматы были, часто ими пользовались. Пулеметы тоже использовали, но проблема была в чем - боезапас кончился, отстрелялся, и хоть выбрасывай его. Поэтому предпочитали наше оружие, поскольку всегда были боеприпасы. У нас тоже прекрасный пулемет был - Дегтярев.

- Какое оружие брали с собой на вылазки?

- Только саперную лопатку и обязательно автоматы и пистолеты.

- Вас учили рукопашному бою?

- Конечно, еще в училище учили. Во время войны тоже проходили подготовку. Мы преподавали молодому пополнению, а как же, надо было уметь.

- Как воевали немцы и румыны?

- Румыны были трусливые, немцы же отстреливались до последнего. А румыну винтовку приставишь, он сразу кричит: "Гитлер капут!"

- Как немцы защищались от вылазок разведчиков? Использовали ли тактику нерегулярной стрельбы по нейтральной полосе с целью помешать нашей разведке?

- Конечно, еще ракетами освещали. В первую очередь немцы при обнаружении группы стремились отрезать путь, чтобы мы не могли в свое расположение вернуться. Чтобы мы им достались, тогда они уже у нас могли узнать, какие части против них стоят, как эти части меняются, пополняются.

- Боялись немцы наших разведчиков?

- Да, боялись. Потому что разведчики не щадили. Если была задача взять "языка" - старались взять, если нет, другие задачи поставлены - там в плен не брали, старались убирать быстро, молча, чтобы он не успел крикнуть, чтобы остальные не всполошились.

- Ножи с собой брали или достаточно было саперной лопатки?

- Ножи тоже брали, но в основном саперную лопатку использовали.

- Сколько человек обычно ходило в разведку?

- Зависело от задания. Когда разведку боем на р. Дон проводили, нашу роту в 130 человек усилили до 160 человек. Если обычное задание: "языка" взять или укрепрайон разведать, ходили отделением или взводом. На такие задания большим количеством тяжело было ходить - легче было себя обнаружить.

- Как разделялись функции в разведгруппе?

- Обязательно разрабатывался план операции, каждый знал, какие у него обязанности. Кто ползет впереди, кто сзади, что им следовало делать в определенных случаях, таких как выполнение задания или обнаружение группы противником.

- Были ли регулярные тренировки?

- Как же, постоянно готовились.

- Убитых вытаскивали в случае потерь во время выполнения задания?

- Старались, на себе приносили к своим. Только в период таких операций как разведка боем, когда из ста шестидесяти человек нас осталось всего сорок два - тогда уже хоронили погибших, несмотря на то, что постоянные бомбардировки были. Раненых тем более выносили.

- На какую глубину за линию фронта уходили?

- По-разному бывало. Но перед тем, как уходить в разведку нам уже было многое досконально известно. Там ведь и армейская разведка, и СМЕРШ докладывали, сколько деревень расположено напротив нашего участка обороны, сколько, возможно, размещено немцев, какие укрепления. Наши, войсковой разведки, задачи были другие: разузнать расположение минных полей, особенности немецкой связи, размещение укреплений на передовой, "языка" получить.

- Как немцы себя вели при захвате "языков"?

- По-разному. Бывало, кричали: "Гитлер капут!" Некоторые сдавались, но многие до последнего оборонялись, особенно эсесовцы. Солдаты СД и СС были матерые. Вот когда положение для них под Москвой стало сложным, во время нашего генерального контрнаступления, немецкие части, сдававшиеся в плен, выглядели действительно жалко. Мороз 25-30 градусов, они обмотаны этими шарфами, в рванье. Тогда немцы уже старались бросить оружие и поднять руки, надеясь, что их возьмут в плен и где-то обогреют, обмоют и дадут покушать, очень голодные они были.

- Женщины у Вас в части были?

- Были, врачи, медсестры, связистки, очень хорошо к ним относились. Оберегали их.

- Какое отношение было к нашим бывшим военнопленным, окруженцам?

- Всякое было. У некоторых из них не хватало уже духа. Другие, те, кто видел сгоревшие деревни, убитых детей, стариков, наоборот, на немцах старались выместить всю свою ненависть. Кто-то мог держать себя в руках, особенно командиры старались, мы же должны были быть примером для солдат.

- Носили ли с собой противогазы или старались от них избавиться?

- В начале войны противогаз был обязательно, а потом выбрасывали - это ведь только лишний вес, лишний груз. Это когда приезжала какая-нибудь ретивая проверка: "Где противогазы? Ах, нет!" Начинались взыскания, командирам на вид ставили, солдатам доставалось, но кому это было надо?!

- Какие окопы обычно отрывали разведчики во время задания?

- В основном маленькие окопчики были, в которые можно было влезть. Чтобы сровняться с землей и тебя не видно было. А у пехоты были траншеи.

- Как пополнялся боекомплект? Были ли проблемы с подвозом боеприпасов?

- Почти нет, перебоев не помню.

- Были ли случаи стычек на национальной почве?

- Нет, наоборот, у нас было очень много узбеков, таджиков, совсем молодые были, необстрелянные. И боялись они всего, и нужно им было помолиться как мусульманам несколько раз в день. Вначале было несколько презрительное отношение к ним, а потом уже старались наши политруки и комиссары проводить разъяснительную работу, что у них другая вера, другие обычаи, к этому надо терпимо относиться.

- Молились в войсках?

- Конечно. Молодежь нет, в основном люди постарше, лет тридцати, те, кто жили в селах. А у городских жителей меньше. Но никто на это внимания не обращал.

- Когда было наступление, где Вы, как командир роты, находились?

- Вместе с ротой, на передовой, командир батальона в видимости всех трех рот батальона, либо в досягаемости телефонной связи, а вот высокое начальство, командир полка, сзади где-то находились. Но разведчики не всегда шли впереди. Берегли нас, мы же уже все проползали, знали, где какой камень, где какой куст, подготовили проходы перед наступлением. А так часто были случаи, когда командиры рот, батальонов поднимали в атаку, залегшую под вражеским огнем пехоту. Эти командиры на передовой были.

Когда перед ротой ставили задачу по разведке местности или захвату "языка", даже если ее надо было выполнять силами до взвода, обязательно присутствовал при разборе задач, подготовке, проверял амуницию, состояние оружия. В важных операциях лично принимал участие.

Был у меня и такой случай. Когда во время разведки боем мы переправились через р. Дон, готовились к атаке на высоту, когда каждый жестами указал, сколько переправилось и готово к атаке, я тихонечко скомандовал: "Ну что, братцы, с Богом!" Потом мне это дорого стоило. Комиссар полка на меня насел: "Какой Бог? Почему не было команды: "За Родину! За Сталина!" Какой крик, какая команда: "За Родину! За Сталина!" Так кричали, когда поднимались в атаку, днем, в бою, а тут немцы спят. Их главное не разбудить, не переполошить. Пару раз особисты интересовались, верующий ли я.

- Во время тяжелых оборонительных боев под Москвой, сохранялась ли в войсках уверенность, что мы все равно одолеем врага?

- Вы знаете, когда немцы были уже близко под Москвой, иногда были минуты слабости: "если падет Москва, значит, нет страны". Тогда бесполезно воевать, уже все. Но это были именно минуты, не более, каждому человеку свойственно подобное.

- Что самым страшным было на войне?

- Для меня самое страшное было - это попасть в плен. Я, во-первых, знал, что делается с пленными, а во-вторых, знал, что делается с пленными командирами и евреями. Развороченные тела своих товарищей видеть страшно было, ты с ним вчера вместе ел, самокрутку курил, а теперь нет его.

- Как вы встретили 9 мая?

- Как вы встретили 9 мая?

- Вы знаете, все послефронтовые и послевоенные годы, я ни на какие парады не ходил. Во-первых, мне трудно, потому что я без ноги. Во-вторых, я всегда считал, что скорбь по погибшим, ушедшим друзьям - это все личное, одиночное, не массовое мероприятие. В День победы, я доставал свой пиджак с орденами, брал бутылку водки, наливал две рюмки, одну себе, другую для тех, кого уже нет. И клал на рюмочку кусочек хлеба сверху. Так и все эти годы. И вот однажды в День Победы, в 2001 году, написал экспромт с таким эпиграфом: "В декабре 1991 года я, гражданин Советского Союза, в пьяной Беловежской вечере был лишен Родины":

Уж 10 лет живу я в СНГ, мою страну теперь так называют,

В моем Крыму русскоязычными нас нынче величают,

А попросту, мы пасынки в стране.

Вчерашние секретари ЦК клянут недавно партию родную,

И больше не кричат уже: "Ура!"

Ум, честь и совесть выбрали другую.

Теперь они зовутся президенты, вокруг охрана, слуги, подхалимы,

Их возят мерседесы, лимузины.

Сегодня нет страны моей родной, в том Беловежье Родины лишили.

За ту страну с фашистами ходил я в бой,

Теперь нам сны российские лишь видеть разрешили.

А я в том сорок первом под Москвой в ночном бою с жизнью попрощался,

Могильный ров присыпали землей, не помню, как в санбате оказался.

Но похоронка матери пришла, и пенсию за сына положили,

Что похоронен ей не говорили, не показали страшного письма.

Она не знала, что седьмого ноября в морозный и военный сорок первый,

В параде шел по Красной площади и я, парад был строг, суров и нервный.

С парада я аж до конца войны ходил в атаки, мерз в сырых окопах,

Пока из боя, но уж без ноги, не вынесли сквозь пламя, взрывов грохот.

И вот сегодня поезд наш набит битком, в нем толстосумы, горе-демократы,

А мы, еще вчерашние солдаты, обочиной плетемся в мире том.

И лишь в одном я перед властью виноват - что не приемлю ежедневной фальши,

Уехал бы куда глаза глядят от оборотней и лжецов подальше.

Но тут могилы всех моих родных, тут Родина моя, и дорогие сердцу люди,

Уже не жду уж я радостей земных и не питаю радужных иллюзий.

Теперь один остался праздник у меня, зовется этот праздник Днем Победы.

В тот день я молча выпью за нее до дна, забуду хоть на день про наши беды,

И помяну всех тех, кого уж с нами нет, всем нам досталось в тот проклятый век.

Сегодня души убиенных в той войне припустятся к их праху, припадут к земле,

Благодаря ее. Что приняла погибших, и до Победы так и не доживших.

А сколько их, непогребенных, павших в битвах,

Прославь их, Господи, и поминай в молитвах.

В 1948 г. я вернулся в Крым. Пришел к директору филармонии на ЮБК в г. Ялта. Меня спросили там, что я умею. Я говорю: "до войны был акробатом, а сейчас без ноги. Буду афиши клеить, артистов встречать, все буду делать". Меня зачислили на работу, в этой филармонии я проработал всю свою жизнь. Начал с должности расклейщика афиш, администратора, закончил на должности заместителя директора по концертной работе. Встречал и организовывал концерты многих известных метров эстрады, кумиров публики: Леонида Утесова, Лидии Руслановой, Самуэля Михоэлса, Николая Смирнова-Сокольского, Фаины Раневской, Иосифа Кобзона, Аркадия Райкина, Софии Ротару, Долорес Запашной, Клавдии Шульженко, Анны Герман, Эдди Рознера, Вольфа Мессинга, Игоря Кио, всех не перечислишь.

| Интервью и лит.обработка: |

Ю. Трифонов |