З.К. - Родился 31/12/1922 в городе Сураж Брянской (в то время Западной) области в семье сапожника. Мой отец, 1893 г.р., уроженец города Мглин, участник 1-й Мировой Войны, был кавалером 3-х георгиевских крестов, отличился в Брусиловском прорыве, но в одном из боев на румынском фронте попал в плен, откуда бежал в семнадцатом году и вернулся к себе на родину в Самару. В 1921 году, спасаясь от голода в Поволжье, отец с семьей перебрался в Черниговскую губернию, в Сураж. Родной брат отца, социал-демократ, еще в 1905 году эмигрировал в Америку, и когда после Гражданской войны он узнал, где находятся его родные, то стал высылать нам по 50 долларов, раз в несколько месяцев, тогда это были очень большие деньги, я и помню, как на один из таких переводов мы купили муки. Но отец не без оснований опасался, что за "связь с буржуазной Америкой" его станут преследовать власти и ГПУ, и он написал брату письмо, что, мол, спасибо на этом, хватит присылать деньги, у нас всего вдоволь. Но брат исправно продолжал присылать доллары своему отцу, моему деду в Новозыбков, родных не забывал и поддерживал, как мог. В начале тридцатых годов, в самое голодное и страшное времечко, отец, еще не полностью оправившийся после перенесенного тифа, чтобы купить хлеба для своих детей отнес в Торгсин свои георгиевские кресты...

Нас в семье росло двое сыновей: я и мой старший брат Лева, он с 1921 года рождения.

В 1940 году Леву призвали в Красную Армию, брат попал служить на Дальний Восток, в стройбат, но в 1942 году мы с Левой случайно встретились на фронте, на передовой, под Воронежем, он воевал в артиллерийской разведке в артполку моей дивизии, был награжден тремя орденами и медалью "За Отвагу". Брат умер в 2002 году...

Я учился до 1937 года в еврейской школе, потом продолжил обучение в русской школе-десятилетке, которую закончил 21/6/1941. Хотел стать кадровым военным и в апреле 1941 года, по направлению из военкомата, вместе с девятью ребятами из нашей школы поехал в Орел, проходить отбор в летное училище. Но из десяти претендентов в "сталинские соколы" прошли сито отборочных комиссий только двое, а остальные, включая меня, вернулись в Сураж, заканчивать 10-й класс. Я все равно решил, что после получения аттестата пойду в военно-пехотное училище...

Многие чувствовали приближение войны, мой отец говорил: "Надвигается большое горе, скоро будет война с немцами", и наш школьный военрук Смирнов на занятиях как-то сказал: "Война совсем рядом"... И даже мы, молодые парни, осознавали, что война неизбежна, но кто из нас мог тогда представить, даже в самом кошмарном сне, чем обернется для нас эта война, сколько ребят с нее не вернется, и какой долгой и кровавой она окажется. Большинство моих сверстников 1922 года рождения призвали в армию еще в 1940 году, и большая часть призывников из Суража тогда попала служить на западную границу, в район Бреста и Белостока, из них в живых остались считанные единицы. А мне, как и другим ребятам, родившимся во второй половине двадцать второго года, дали возможность закончить среднюю школу, доучиться до призыва...

22/6/1941 в 12-00 я узнал о нападении Германии, а уже вечером пришла повестка из военкомата. Но меня сразу не мобилизовали, а поручили разносить повестки призывникам. Придешь к кому-нибудь повестку вручать, где матом встречают, а где и с вилами на тебя бросаются. В городе было создано народное ополчение, отряд примерно в семьсот человек, нас учили стрельбе из малокалиберной винтовки, показывали приемы штыкового боя. Ополченцы несли охрану мостов и объектов, патрулировали город, а фронт тем временем приближался к Брянщине.

В нашем районе еще до войны стояла кавалерия, части корпуса Городовикова, в конце июня эскадроны под звуки оркестра уходили на фронт, а через несколько недель остатки кавалерийский полков отходили на восток через Сураж, уже безлошадные, кто седло на себе несет, а кто только при карабине и шашке. Кавалеристы нам говорили: "Уходите из города, скоро немцы будут здесь"... Но самовольно никто покинуть Сураж не имел права. Вскоре всех ополченцев и всю молодежь допризывного возраста из Суража и окрестных сел по приказу военкома собрали вместе и колоннами повели на восток.

На лесной поляне, за городом, сидели за столом представители местной власти, и секретарь горсовета Моисей Ошеров лично забирал у нас паспорта, которые складывали в мешок. Я, отдавая свой документ, спросил его: "А как же мы будем без паспортов в военное время?", но Ошеров резко ответил: "Это не ваше дело".

Вел наши колонны военком, капитан Зунтов, маршрут движения пролегал через Унечу, Стародуб, Трубчевск, Погар..., и дальше на Воронеж. В Трубчевске мы перешли мост через Десну и здесь Зунтов приказал технику-строителю горсовета, командиру запаса Воронину, собрать отдельную колонну из людей пожилого возраста и вести их на юго-запад... В этой колоне был и мой отец, и вместе с другими "стариками" он попал в руки к немцам... О судьбе отца я узнал только в конце сорок пятого года, когда прибыл из Германии в отпуск в родной Сураж. Иду по улице, а навстречу мне этот Воронин, я к нему подошел и спрашиваю: "Товарищ Воронин, а где мой папа?" - "А как его фамилия?" - "Красильщиков Евсей Волькович" - " Когда мы перешли мост через Десну, нам приказали идти на запад, к Чернигову, где нас должны были встретить наши.

Но никто нас нигде не ждал, мы нигде не видели никаких красноармейцев, и мы сами "притопали" прямо к немцам. Идем по дороге и вдруг видим, немцы со всех сторон!

Мы сначала остановились, как вкопанные, потом поднялась паника, но бежать уже было поздно, нас окружили и погнали в лагерь. Всех евреев отделили и бросили за колючую проволоку, не давали им не пить, не есть. Мы, находились "в загоне" рядом, бросали им куски хлеба за проволоку, но постепенно все наши суражские евреи стали умирать от голода. Сначала помер ваш сосед Брагин, а потом умер твой отец. Всех евреев уморили голодом, а русских из Суража вскоре отпустили по домам.."....

Г.К. - А что стало с колонной молодых призывников?

З.К. - До Десны мы еще шли организованно, но когда перешли через реку и нам приказали остановиться на ночевку прямо в поле, то уже следующим утром мы не досчитались трети от личного состава колонны, многие наши земляки, русские и украинцы, сбегали назад в Сураж и его окрестности. Многие деревенские двигались с нами на восток на подводах, так они ночью на лошадях смылись по домам.

До Воронежа из нашей "молодежной колонны" дошло всего человек сто, в основном евреи и комсомольские активисты, а остальные...- решили "не рисковать"...

Судьба дезертировавших призывников сложилось по-разному, кто-то потом пошел на службу к немцам в полицию и в каратели, например, предателями оказались два моих соученика: Анатолий Гладченко и Александр Копацкий.

Кто-то стал брянским партизаном, но многие из сбежавших из колонны призывников летом сорок первого, еще два года "молча отсиживались в хатах", были " ни вашим, ни нашим" и "пахали на немцев", вплоть до самого освобождения Суража, но тут их сразу "замели" на передовую полевые военкоматы и фактически все они попали в пехоту и погибли в конце 1943 года в боях за Оршу и Гомель.

А из нашей группы, в которой было примерно двадцать еврейских парней 1922-1924 г.р. с моей улицы, выжил только я один, а все остальные ребята пали смертью храбрых в боях за Родину... Мы дошли до Воронежа, остановились в какой-то роще, где к нам подошел командир в звании лейтенанта и спросил: "Откуда пришли?" - "Из Суража" - "Оставайтесь на месте, к вечеру всех вас отправим". Потом мы прошли пять километров до железнодорожного вокзала, где нас накормили, а потом посадили в теплушки и мы прибыли на станцию Хреновая. Здесь, нас, призывников, распределяли по колхозам, на помощь в уборке урожая. Я все время держался вместе со своими товарищами: Мишей и Соломоном Каганами, Гришей Лившицем и Мельцером, но здесь наши дороги разошлись. После войны я узнал, что мои друзья все погибли осенью 1942 года в боях в Сталинграде.

А тогда в Хреновой я шел по железнодорожным путям и увидел эшелон с эвакуированными, среди них было много наших земляков из Суража, заметил моего школьного учителя Исая Исааковича и родителей моего друга Соломона Болотникова (их сын в 1942 году попадет в плен под Воронежем и будет, как еврей, расстрелян немцами на месте). Они рассказали мне, что мама успела на последнем эшелоне покинуть Сураж и ее уже отправили вместе с другими в Челябинскую область. Я сел в поезд и поехал на восток, вслед за матерью. Когда в дороге патрули проверяли документы, то я предъявлял комсомольский билет. Добрался до Куйбышева, оттуда до Кинели, где проживала наша родня, семья тети, и у них узнал, что мать находится в колхозе "Красный казак" в селе Солонянка Троицкого района Челябинской области. Через три дня я отправился снова в путь, доехал до Троицка и оттуда пешком пошел в Солонянку. Иду по дороге, вижу крест церкви, деревня находилась в низине, и тут навстречу мне идет мой родной дядька Лившиц (через год он погибнет на фронте). Дядя долго не мог прийти в себя от удивления, откуда я здесь взялся, как их нашел?!? Ну и мама, конечно, обрадовалась...

Эвакуированных разместили на постой по домам у местных колхозников.

Я встал на учет в военкомате, мне сказали, что скоро призовут, и до ухода в армию я три месяца проработал в местном колхозе, сначала в полеводческой бригаде на уборке картошки, а позже возил на машине, грузовике-"полуторке", зерно на элеватор. В день надо было сделать шесть рейсов. Пятнадцатого декабря меня вызвали в Троицк, в горком комсомола, и сказали, что проводится "особый комсомольский набор" в армию.

Здесь собралось несколько сотен молодых ребят, из которых комиссия отбирала самых подходящих. И вдруг я вижу среди членов комиссии знакомое лицо, партработник из Орла, который весной заседал на комиссии, отбиравшей будущих курсантов-летчиков. Меня попросили рассказать о себе, о своей семье, и потом сказали: "Приходи на отправку первого января" - "Да я хоть сегодня готов"...

Наутро после Нового года мать проводила меня в Троицк, в военкомат. Квартирная хозяйка Настя дала на дорогу кусок сала. Всю призывную команду построили во дворе военкомата, оттуда строем повели на станцию и отправили нас в город Сухой Лог Свердловской области, где заново формировалась 167-я СД.

Через неделю нас переодели в красноармейское обмундирование, потом мы приняли присягу, прошло еще какое-то время, как нас весной подняли по тревоге, полки погрузились в эшелоны и поехали на фронт по маршруту Саратов-Моршанск, а оттуда в начале лета мы совершили пеший марш на Задонск, непосредственно к передовой.

Г.К. - В какое подразделение Вы попали служить?

З.К. - Меня направили во взвод полковой пешей разведки. Подошли командиры, посмотрели на меня - высокий, жилистый, руки крепкие, ..., спросили, был ли я спортсменом до войны. Я ответил, что имею первый разряд по боксу, а также занимался футболом, гимнастикой и легкой атлетикой. Потом была пародия на медкомиссию, нас даже не осматривали, врач только кивал головой, мол, - "Годен! Следующий!".

Затем нас построили и стали выкрикивать по фамилиям. И когда прозвучало: "Красильщиков - взвод разведки!", то я не знал, радоваться мне или нет...

Г.К. - Сколько народа было во взводе и из кого формировали полковую разведку?

З.К. - Во взводе было три отделения, всего 30-35 человек, и командовал нами младший лейтенант Куколаев, нацмен с Кавказа. Все бойцы в полковую разведку были отобраны из молодых, физически крепких комсомольцев, уральцев из Магнитогорска и сибиряков, и среди нас не было уголовников и прочей шпаны. Единственным нашим недостатком был факт, что среди нас не было обстрелянных людей, никто во взводе еще не имел фронтового опыта. До того как нас по тревоге подняли и отправили на фронт, мы, если говорить честно, фактически ничему не успели научиться, даже автомат ППД уже изучали во время пешего марша к фронту. Дошли до передовой, в ночном небе висят сигнальные ракеты, перед нами готовые окопы, слышна пулеметная "дробь"...

Утром посмотрели, а у немцев напротив сплошная линия обороны, пулеметные точки, минные поля, колючая проволока, ДОТы, одним словом, тут не разгуляешься...

Перед первым поиском у нас было "окно" - две недели "свободного" времени, и мы в ускоренном порядке овладевали "азами" нашего ремесла: учились, как надо бесшумно ползать, преодолевать минные поля и ряды колючей проволоки. Одним словом, на фронт мы приехали совсем "зелеными", но потом, уже на деле, приобрели нужный опыт. Нашей подготовкой занялись вплотную, для разведчиков специальный инструктор проводил занятия по рукопашному бою, метанию ножей, нас учили как стрелять из пистолетов, как правильно и грамотно маскироваться, как вести визуальную разведку и работать с картой, и так далее...

Г.К. - Ваш первый разведпоиск.

Г.К. - Ваш первый разведпоиск.

З.К. - Нас собрал командир полка Дубов и сказал, что на данном участке фронта уже два месяца не удается взять "языка", не везло нашим "предшественникам", а теперь и нам "карта не выпадает", добавил, что разведпоиски дивизионной разведроты и полковых разведок 465-го СП и 615-го СП закончились неудачей, и сейчас вся надежда на нас, мы обязаны достать "языка" во чтобы то ни стало. Мы стали тщательно изучать подступы к немецкой передовой, еще раз уточняли местонахождение немецких пулеметных точек и постов боевого охранения, время смены часовых... Перед поиском нас разбили на три группы : захвата, прикрытия и обеспечения. Я попал в группу захвата, туда взяли самых высоких и здоровых разведчиков: Арбузова, Кутейникова (по прозвищу "Трактор"), Васю: "Кузнеца" и меня. Ночью, через проходы, сделанные нашими саперами, мы прошли ряды колючей проволоки и выползли на "нейтралку". Бесшумно подползли к немецкому боевому охранению, затем одним броском кинулись в немецкий окоп и одного взяли живым. Вася-"Кузнец" - разведчик, обладавший огромной физической силой, ударом кулака оглушил немца. Сработали чисто, без шума. Немцу сунули кляп в рот, связали ему сзади руки, подняли тело, перебросили на бруствер, и ползком потащили немца в свою сторону. Но "язык" вдруг пришел в себя, стал дрыгать ногами.

И "Кузнецу" пришлось второй раз приложиться кулаком к немецкому затылку, оглушил его "как рыбу". Уже добрались до группы прикрытия, и тут произошло ЧП, один из группы немного отклонился с тропинки в сторону и ногой зацепил растяжку, сработала мина, раздался взрыв, у нас сразу появилось двое раненых, один из них с тяжелым ранением в ногу. На немецкой стороне моментально поднялась тревога, мы слышали крики: "Курт, во бист ду?" ( Курт, ты где?), а потом немцы стали бить из всех стволов по переднему краю. Тогда Вася-"Кузнец" встал во весь рост, взвалил на себя немца и быстро потащил его к нашим окопам, а остальные разведчики прикрывали огнем его с "языком" и своих раненых товарищей. Командир полка чуть не плясал от радости, узнав, что поиск прошел удачно. Наших раненых на месте перевязали и отправили в санбат, а "языка" поволокли в штаб полка на первый допрос, а оттуда уже отправили в дивизию. Потом нам рассказали, что немец оказался разговорчивым, выложил на допросе, все что знал, и самое главное, он оказался из дивизии, которая только что прибыла на наш участок фронта из Франции. А это были важные сведения....

Отдали приказ заполнить наградные листы на разведчиков, а всю группу захвата представить к орденам Боевого Красного Знамени. Но я этого ордена не получил по следующей причине. Начальником разведки полка, ПНШ-2, был у нас тупой солдафон, очень грубый и неотесанный тип, имевший непомерно высокое звание для своей должности, по званию он был майором. Фамилию его я помню не точно, и чтобы не ошибиться, обойдемся без фамилии. Он как-то пришел к нам в землянку и, ни с того ни с сего, начал заявлять: "Ненавижу жидов! Они, б...., жидовские морды, все в Ташкенте отсиживаются, а мы тут за них воевать должны!".

Вот такие слова произнес, в присутствии подчиненного ему целого взвода разведчиков, наш, так сказать, непосредственный начальник, коммунист и кадровый армейский командир со "шпалами" в петлицах, причем, совершенно трезвый. А мои друзья Кутейников и Арбузов, да и остальные, все на меня пристально смотрят, мол, ну что, Зяма, промолчишь, или как... Я встал с места и говорю майору: "А чем вам так евреи не нравятся?!", - а он отвечает: "Ненавижу! Жиды воевать не хотят, а Родину за кусок хлеба продадут!". Я спрашиваю: "Товарищ майор, а где вы видели среди евреев предателей? Может, Власов еврей!? Молчите!? Жидов, говорите, ненавидите!? А если я сейчас твою свинную харю хорошенько набью!?". Он за кобуру, а я схватил в руки автомат и продолжаю: "У меня полный диск, а у тебя в "нагане" всего семь патронов. Ну что, посмотрим, кто кого? Смелый ? Рискни!... Правильно делаешь, что не дергаешься.

Не дай бог тебе, майор, в наступлении впереди меня оказаться! Ты понял!?". Он "пулей" выскочил из нашей землянки и сразу побежал жаловаться в штаб полка, к командиру. Через минут тридцать меня вызвали прямо в блиндаж к командиру полка, и он стал читать мне нотацию, что как я посмел оскорбить честь командира Красной Армии, как я мог угрожать оружием своему командиру, что за такое меня надо отдать под трибунал, расстрелять десять раз подряд прямо на месте, и так далее. И тогда я рассказал комполка все, как было на самом деле, как на духу. Комполка решил "не выносить сор из избы", я тогда очень легко отделался - отсидел под арестом две недели, а мой наградной лист на орден Боевого Красного Знамени был отозван из штаба армии, и в конечном итоге я получил за свою службу в разведке только орден Красной Звезды... Но земля-то круглая. В июле 1943 года, когда я уже воевал командиром взвода автоматчиков в 227-м стрелковом полку 183-й СД, довелось мне с этим майором еще раз столкнуться. После тяжелого боя ротный послал меня с донесением, со "строевкой", в штаб полка, попросить пополнения. Сплошной линии фронта не было, где наши, где немцы сразу не разберешь, кругом одни трупы и воронки. Двигаюсь по направлению к штабу полка и вдруг вижу, как возле разбитого блиндажа сидит наш офицер. Рядом никого живых нет. А офицер сразу показался мне знакомым. Я пригляделся, а это вроде мой старый "фронтовой товарищ", начальник разведки 520-го полка. Я подошел к нему: "Майор, опять довелось встретиться!" - " Я вас не знаю, товарищ старший сержант" - " Забыл разведчика-еврея?! Жидов, говорил, ненавидишь?! Ну, припоминай сорок второй год! Сейчас ты мне, сука, за все заплатишь!". Он, как и в прошлой раз, рукой потянулся к кобуре, а меня чуть смех не разобрал, я стволом автомата только повел.., и майор сразу "застыл", а потом как будто из него "воздух выпустили", он моментально обмяк и сел на землю. И сам не знаю, почему я его тогда пожалел, а не "пришил" на месте, ведь свидетелей вокруг не было...

Я сказал ему: "Вставай, сволочь! Иди вперед, спиной ко мне! Не бойся, я в спину не стреляю". Он побежал, а я так в него и не выстрелил.

Г.К. - Были неудачные поиски?

З.К. - Полковая разведка из соседнего 465-го СП, группа старшего лейтенанта Салтыкова, попала в засаду на "нейтралке" и была перебита, причем - на минном поле. Нас срочно подняли по тревоге и приказали: "Вытащить всех убитых!". Ночью, по снегу мы поползли вперед, прямо на минное поле. А немцы нас там ждали. "Встретили, как полагается"... Мы все равно вытащили тела семерых убитых разведчиков и пятерых еще живых, тяжелораненых...

Г.К. - Многие разведчики в своих интервью рассказывают, что значительную часть бойцов разведподразделений составляли бывшие уголовники и штрафники?

З.К. - У нас такого контингента не было. При мне, до самой весны 1943 года, вся полковая разведка состояла сплошь из комсомольцев-добровольцев. И в роту автоматчиков 227-го полка перед боями на Курской дуге набирали не кого попало "с большой дороги", а только проверенных молодых солдат, коммунистов и комсомольцев, поскольку такая рота считалась своего рода отборным и самым надежным подразделением. Вплотную с уголовниками я столкнулся в сорок четвертом году, когда командовал ротой ДШК. Прислали ко мне с пополнением двух бывших уголовников, после штрафной роты. Начали они перед бойцами "рисоваться", рассказывать, какие они лихие и сколько лет лагерного срока им "намотали" прокуроры еще до войны, и что на всех "начальников" они "ложили хрен с прибором", и прочее, в таком же духе.

Вели себя они очень нагло, взводный с ними справиться не мог, и я одного из них "пригласил на беседу". Он мне сразу заявил: "Начальник, меня тюрьма не исправила, а ты чего дергаешься?". Я ему без разговоров двинул в челюсть, он "вырубился". На следующий день этот уголовник ползал на коленях перед своим взводным Семеновым и умолял его, чтобы снова не отправил в штрафную роту. Мы этого "зека" все же оставили у себя в роте и, кстати, в уличных боях в Берлине, он проявил себя геройски.

Г.К. - Вопрос по подготовке разведчиков. Все усваивали навыки владения холодным оружием и приемами рукопашного боя, или были такие, которые не могли "работать ножом"?

З.К. - Для нас умение убить ножом было вопросом жизни и смерти. Жить захочешь, любого зарежешь... Тут главным было совершенно другое - надо было уметь хладнокровно, тихо, и что важно - одним ударом убить человека.

Ударить правильно и точно, чтобы немец не успел вскрикнуть и чтобы сразу "отъехал на тот свет без пересадок". Так "работать" могли немногие разведчики, а только те, кто уже стали "спецами". Поэтому, состав группы захвата в нас во взводе не менялся, как начинали мы в ней вчетвером, так и продолжали. Мы считались надежными, опытными и хладнокровными разведчиками. А вот насчет приемов рукопашного боя, я скажу следующее - если разведка ведет рукопашный бой, значит, поиск сорван, группа обнаружена и блокирована. Захват "языка" должен проводиться бесшумно, без всяких "боев без правил" в первой немецкой траншее.

За всю войну мне дважды пришлось участвовать в настоящих рукопашных боях. Первый раз это случилось 12-го июля 1943 года в районе рощи Беломестная, это совсем рядом с Прохоровкой. До этого дня мы фактически четверо суток не выходили из боя и буквально валились с ног, и когда нам дали приказ на атаку, то наше состояние было таким, что живые, наверное, стали завидовать тем, кто погиб в предыдущие дни в этом кромешном аду. Мы хорошо выпили перед боем, и, все "под мухой", пошли в атаку на рощу, позиции перед которой держали несколько немецких пулеметных расчетов. Пулеметчиков мы перебили, врываемся в рощу, а там на нас немцы навалились гурьбой. Началась дикая резня, но наша взяла. Мы добили раненых немцев и стали собирать трофеи в больших землянках. Как и сколько я в тот день убил, вспомнить невозможно, любая рукопашная схватка это сплошной кровавый туман, озверевший до предела человек не в состоянии чего-либо четко и точно запомнить...

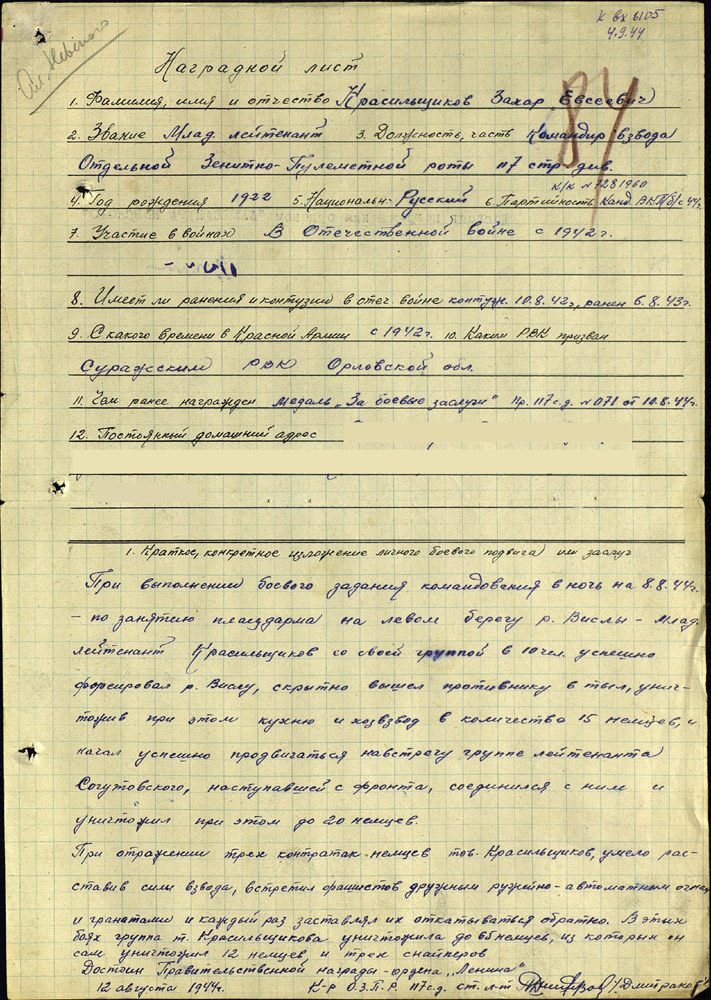

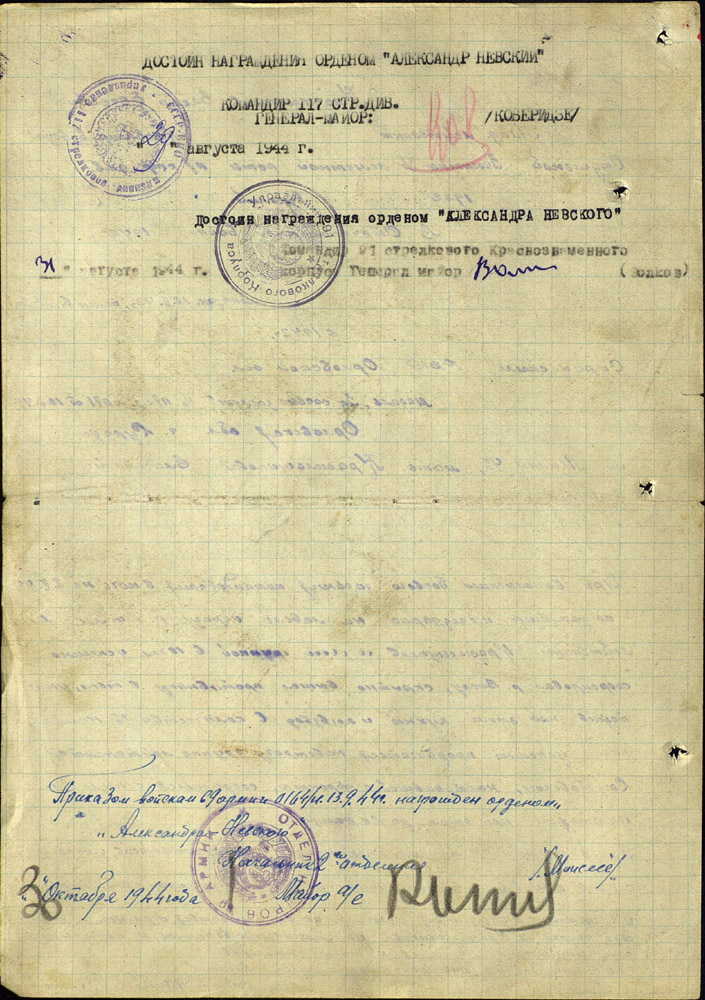

Во второй раз в рукопашной мне пришлось принять участие в сорок четвертом году, когда я во главе сводного отряда форсировал Вислу в районе Пулавы. Первую траншею на берегу мы ночью взяли сравнительно легко, а во второй траншее пришлось основательно "повозиться", немцы там воевали отборные, сцепились с нами, будь здоров... Было еще немало, так называемых - ближних боев, когда убивали друг друга с расстояния в несколько метров, но такие бои никоим образом нельзя приравнивать к рукопашному, когда в ход идут кулаки, ножи, приклады и пистолеты.

Г.К. - Какие боевые задачи ставились перед взводом полковой разведки, кроме разведпоисков?

З.К. - Поиски проводились редко, главная наша задача была следующей - ведение визуальной разведки переднего края противника, обнаружение огневых точек.

Каждый день, мы, разведчики, отделениями и группами, по очереди, вели наблюдение с нашей передовой траншеи или непосредственно с нейтральной полосы.

Могли нас с легкой душой послать и в обычную атаку, и в разведку боем.

Летом сорок второго года, когда мы вели бои на окраинах Воронежа, а позже в районе Большой Верейки, Лебяжьего и Лукино, то везде рельеф местности, изрезанный глубокими оврагами и рвами, позволял немцам хорошо маскировать свои огневые средства. Тогда требовали - провести разведку боем. Один раз ее провели следующим образом. Пехота должна была подняться в атаку, а наш взвод разведки, усиленный автоматчиками, через овраги, прикрываясь высоким кустарником, должен был просочиться как можно ближе к немецкой передовой траншее, и в тот момент, когда замаскированные немецкие пулеметы откроют огонь по пехоте, мы будем обязаны их уничтожить гранатами, чем хочешь, любой ценой. Наш взвод разбили на три группы и мне приказали взять командование над группой "левого фланга"... Мы смогли подобраться на расстояние броска гранаты, и когда пулеметы обнаружили себя и открыли огонь по нашей пехоте, атакующей в полный рост на правом фланге, мы их забросали гранатами, одним броском ворвались в траншею, а там кроме убитых нами пулеметчиков никого не было. Немцы просто оборудовали "ложный передний край", вперед вынесли пулеметные расчеты, а настоящая линия обороны была устроена в метрах 250-300 позади. И в этот момент по нам стали бить из минометов, пулеметов, орудий, и нам отдали приказ на немедленный отход, пришлось по-пластунски выбираться оттуда.

Визуальная разведка велась разными способами. Про один эпизод хотелось бы рассказать. Полк пытался захватить две деревушки, расположенные за широким оврагом, и для проведения атаки нам придали три танка Т-34. Как только танки вышли на гребень оврага, по ним заработала немецкая противотанковая артиллерия, один танк сразу подбили, а два других ушли назад, атака захлебнулась. Экипаж подбитого танка пытался как-то уйти из-под убийственного артогня, им удалось задним ходом чуть отойти и сползти в овраг, но башня с пушкой остались видимыми для немцев. Экипаж снял с танка прицел орудия и покинул боевую машину. Взводу разведки отдали приказ - разведчикам проникнуть в танк через нижний люк, через канал ствола, вращая незаметно башню танка, вести наблюдение за немецким передним краем и установить точное расположение орудий ПТА. По "габаритам" для выполнения этого задания отобрали меня и еще одного разведчика, "из тощих", танкист нам объяснил, как действует танковая пушка, где находится поворотный механизм башни, и как надо стрелять, если понадобится открыть огонь, чтобы вызвать на себя ответный залп противотанковой артиллерии.

Днем, по открытой и просматриваемой немцами местности, мы с товарищем по-пластунски добрались до танка, через нижний люк залезли внутрь. Я сел к пушке слева, нашел поворотный рычаг башни и медленно, как нам объяснили, стал поворачивать башню и через канал ствола наблюдать за немцами. Мы с напарником меняли друг друга, и тут я заметил, что из стоящего в немецком тылу большого каменного сарая, похожего на колхозный коровник, прижимаясь к стене, выходили по одному немецкие солдаты, видимо, это были артиллеристы. Вечером мы вернулись назад, доложили обо всем начальнику штаба полка, он все отметил на карте, включая "подозрительный коровник", и отпустил нас в расположение взвода. А потом к нам пришел стрелковый комбат и спросил: "Кто вел наблюдение из танка?" - "Я, сержант Красильщиков" - "Что интересного видел?", я все рассказал комбату, и он мне говорит: "Завтра со мной снова пойдешь в танк" - "С разрешения командира взвода" - "Взводный разрешит". Утром проникли в танк, и этот комбат мне говорит: "Слушай, давай постреляем по этому коровнику. Нам танкисты полный боекомплект оставили: "Давайте, товарищ капитан". Навели ствол на коровник, зарядили пушку снарядом, чтобы видеть, где будет разрыв. Выстрелили первый снаряд, а разрыва не видим, но возле сарая началось движение, значит, снаряд разорвался где-то рядом. Капитан меня спрашивает: "Ты каким снарядом заряжал?" - "Вот этим" - "Да это же бронебойный!" - "Я разведчик, откуда мне знать маркировку танковых снарядов!?" - "Ладно, смотри, здесь бронебойные, а здесь осколочно-фугасные. Вот их и заряжай". Навели пушку чуть повыше сарая, выстрелили, капитан посмотрел в ствол орудия и говорит: "Прямое попадание!".

Но я сам ничего не вижу, а верхний люк закрыт. Комбат говорит: "Немцы забегали, бегут вверх к окопам. Паникуют. Видно, мы точно по ним врезали! Ах, как хорошо! Давай следующий!" В ответ немцы стали бить по месту, где стоял наш танк, из шестиствольных минометов, из "Ванюш", мы минут тридцать ждали, когда они успокоятся, и когда прекратился обстрел, благополучно вернулись к себе. Нашими снарядами, видно, была повреждена или уничтожена противотанковая немецкая батарея, по крайней мере, из этого коровника больше никто по нашим не стрелял. Вечером прибыли два тягача, зацепили тросами и вытащили подбитый танк из оврага, отправили Т-34 к ремонтникам.

Меня с напарником наградили знаками "Отличный разведчик", но в скором времени я этот значок где-то потерял.

|

Г.К. - Вы сказали, что на Воронежском фронте довелось встретиться с родным братом?

З.К. - Перед зимним наступлением мы планировали поиск и нас отвели на короткий отдых в тыл, за два километра от передовой, разместили в деревне Скляево, в целых деревянных домах. Мы чувствовали себя, как на курорте, после почти беспрерывного наблюдения за позициями противника, после опостылевшего ползания по грязи и снегу на передовой, нам дали выспаться, а завтрак привозили из полевой кухни прямо ко взводу. И как-то мне один из наших политруков, как самому образованному во взводе (с полным средним образованием), поручил прочитать личному составу фронтовую газету. Сижу на пеньке, читаю вслух, и тут слышу знакомый голос. Идут к передовой на свой НП два артразведчика, я поднялся, смотрю, а это же Лева, мой брат! Мы обнялись, но долго не могли начать разговор, от волнения комок подкатывался к горлу. Я думал, что Лева по-прежнему служит на Дальнем Востоке, а оказывается, мы с ним воюем в одной дивизии, он в артполку, а я в 520-м СП. Лева спросил меня: "Ты где, братишка?" - "В полковой разведке" - "Угораздило тебя попасть... Ведь убьют в разведке, непременно" - "Я знаю... А куда деваться... Приказали, я и пошел. Кто-то же должен"... Я рассказал Леве, про маму и родных, про то, что пришла "похоронка" на отца, но тогда я не знал всей правды, как на самом деле погиб мой отец... После Харьковского окружения мы с Левой попали в разные части и снова я встретился с братом уже только после войны...

Г.К. - Вопрос по Харьковскому окружению. В официальной военной историографии гибель большей части дивизии в окружении даже не упоминается. Пишут, что сразу после взятия Касторной дивизия отошла на восток, и нет большой другой информации, вплоть до начала боев на Курской дуге. Но в трех воспоминаниях бывших солдат и офицеров 167-й СД, написано, что дивизия была разбита, ее остатки выходили из окружения "брызгами", часть Вашего 520-го СП, вообще, оказалась в Харькове, где приняла участие в уличных боях, и единственное подразделение дивизии, организованно пробившееся на восток - это 615-й СП, и выйти к своим им удалось только потому, что командир полка Манакин проигнорировал гибельный приказ прорываться по шоссе Харьков-Белгород, а на свой страх и риск повел стрелковый полк через Борисовку на север и тем самым спас личный состав. В этих воспоминаниях есть еще много интересных деталей по Харьковскому окружению... Но как Вам удалось выйти к своим из "кольца"?

З.К. - Да сам до сих пор удивляюсь, как выбрались. Когда мы узнали, что находимся в "мешке", то начался организованный отход. А потом в какой-то момент "потерялся" штаб дивизии. Говорили, что комиссар дивизии Филиппов, бывший ректор Ивановского педагогического института (который осенью принимал меня в партию и вручал мне партбилет), погрузил в штабную "эмку" знамена дивизии и полков, и умчался на восток. Вдруг исчезли все штабные, на наших глазах они сели на машины и смылись, но с нами остался наш новый командир, майор Сажинов. Прежний комполка Дубов еще в декабре ушел из 520-гоСП на повышение (точно не помню, может он и погиб тогда), и до Сажинова нами командовал какой-то подполковник, украинец, его фамилии уже не вспомню. Мы отходили с боями, и часть нашего полка вообще оказалась в Харькове, в который уже со всех сторон заходили немецкие танки. Нас вел майор Сажинов, замечательный человек и смелый офицер. Его убило осколками снаряда на Холодной Горе, и мы, разведчики, похоронили его на месте гибели, возле здания тюрьмы.

Дальше выходили из города по улочкам, к лесопарку Померки, до погранучилища.

Пока отходили, многие стали разбегаться по сторонам, чтобы спокойно сдаться немцам в плен, в первую очередь "испарялись" хохлы-"чернорубашечники", которыми пополняли дивизию на месте в первые два зимних месяца. Мы даже не стреляли им в спину, решили, черт с ними, пусть бегут к немцам, не до них было. До Северского Донца пробирались долго, в основном шли ночами, старались не ввязываться в стычки с мелкими группами немцев. Но один раз, когда мы прятались в лесу, на опушке показался отряд мотоциклистов, мы их обстреляли из автоматов, и ходу. А через реку перешли на рассвете вброд, по горло в воде. Вышли группой из 15 человек, из них 10 бойцов из взвода полковой пешей разведки 520-го СП. На выходе из окружения "особисты" проверили у нас документы, всем дали выпить по 200 грамм водки и отправили на сборный пункт. Здесь мы узнали, что наша 167 -я СД разбита вместе со штабами и обозами, и никого из нашего полка мы на сборном пункте не встретили. Я пытался узнать, пробился ли артполк, в котором служил мой брат, но никто ничего вразумительного сказать не мог. Наш взводный Куколаев не вышел из "кольца".

Летом 1943 года я услышал, что 167-я СД сохранилась как боевая единица и воюет недалеко от нас на Курской дуге. Но со сборного пункта нас собрали в маршевую роту и отправили не в свою часть, а в 183-ую СД, остатки которой смогли выйти из "Харьковского окружения".

Г.К. - А почему в спину предателям в Харькове не стали стрелять?

З.К. - В окружении каждый патрон на счету... И, вообще, обстановка в те дни была такой страшной и неопределенной, что только верные долгу и Советской Родине солдаты и офицеры продолжали сражаться, а все слабые духом, хохлы-"чернорубашечники", обозники, "тыловые шкуры" и прочая сволота, срывая знаки различия уходили к немцам, или прятались по подвалам, дожидаясь, пока затихнет бой, пока появятся немцы и можно будет с поднятыми руками спокойно выйти наружу. Где на всех таких патронов напастись?...Но в марте сорок третьего года у нас еще была возможность прорваться, да и наш боевой дух после Сталинграда был совершенно иным, чем, скажем, в 1941 году.

Но кто сейчас посмеет кинуть камень в тех, кого командование бросило на произвол судьбы в первом "Харьковском окружении" или в Крыму в мае-июле сорок второго года, и кому пришлось в составе целых армий сдаваться в плен, не имея никаких шансов на прорыв. Они в чем были виноваты? Что их предали и бросили на съедение?

Окружение окружению рознь. Для меня страх плена был единственным страхом на войне, и я всегда знал, что в случае опасности пленения в последний момент я застрелюсь или подорву себя гранатой, но не сдамся. Еврей-коммунист, да еще разведчик...Какой тут может быть плен?... Этим все сказано. Когда я поначалу на войне сталкивался со случаями предательства или дезертирства, то в моей голове не укладывалось, как такое может происходить. Сам я был патриотом до мозга костей, и наивно считал, что вокруг меня все ребята такие. Но Харьков и Курская дуга заставили меня взглянуть иначе на этот вопрос.

Под Прохоровкой, среди бела дня, к немцам перебежал солдат из нашей роты автоматчиков, крымский татарин, всегда державшийся особняком...

Там же нам приказали расстрелять "самострела", и что меня поразило, за секунду до нашего залпа "самострел" выкрикнул: "Да здравствует Гитлер!"... Мы выстрелили в него,... и только серые мозги разлетелись по сторонам...

Ничего нельзя было предугадать заранее. На Висле у нас расстреляли перед строем молодого парня за повторное дезертирство. Он все время по ночам бегал к полячкам в соседнюю деревню, вот и попался... Трибунал, расстрел... А парень был боевой...

Когда я попал на курсы младших лейтенантов, то весь наш набор был фронтовой, почти все обстрелянные. Был среди нас один курсант, родом из Белгорода, на занятиях он повредил ногу, его отправили в санбат, а оттуда он сбежал, и выловили его только в Белгороде. Но кто мог подумать раньше, что этот парень способен на дезертирство?...

Под Воронежем летом 1942 года, когда дивизия истекала кровью, когда каждый день мы ходили в атаки, теряли сотни людей и не могли продвинуться на метр, когда каждый новый день жизни считался подарком судьбы, а каждый черный сухарь делился напополам с товарищем, то немцы через репродукторы пропагандировали бойцов: "Русские солдаты! Войну начали жиды и коммунисты! Хватит воевать за жидовскую власть и за проклятые колхозы! Штык в землю! Переходите к нам! Дадим водки и хлеба вдоволь!"... Вот тут и началось по ночам... "Охота" за перебежчиками. В боевое передовое охранение ставили только бойцов-коммунистов, знали, что они не перебегут...

Г.К. - Что это была за рота автоматчиков, в которую Вас зачислили?

З.К. - Отдельная рота автоматчиков 227-го стрелкового полка, имевшая в своем составе перед началом Курского сражения, не удивляйтесь -180 человек, разбитых на четыре взвода. Командиром роты был капитан Иван Муханбетов, крещеный казах. Человек малограмотный, заносчивый, с большим самомнением... Меня он решил назначить писарем и личным ординарцем, но у него не вышло сделать из меня "холуя", и мои отношения с ротным были весьма натянутыми. Моим 1-м взводом командовал москвич, лейтенант Баландин. Мы заняли вторую линию обороны на Курском выступе и каждый день копали землю малыми саперными лопатками, строили линии позиций, рыли траншеи, ходы сообщений, и, казалось, что этому труду не будет конца, суточная норма на каждого "землекопа" составляла 12 погонных метров траншеи в полный рост.

За нашими позициями встали на позициях артиллеристы, начиная от 57-мм орудий и заканчивая гаубицами. Мы чувствовали, что скоро начнется большая заваруха, и когда уже все позиции были готовы к бою, то все равно, опять, как кроты, рыли землю, делали дополнительные ниши для хранения боеприпасов, улучшали брустверы и сектора обстрелов. Напряжение чувствовалось... За нашей спиной поставили заградотряд, состоявший из молодых отъетых "мордоворотов", все в фуражках НКВД.

Пулеметные расчеты в отдельных окопчиках. Нас предупредили, что если кто-то в бою "драпанет" в панике назад, то таких заградотрядчики сразу "положат" из пулеметов.

Г.К. - Когда полк вступил в бои на Курской дуге?

З.К. - Для нас все началось 7-го июля и из боя мы вышли только через неделю, к этому моменту в роте уже оставалось всего 18 человек. В первые дни нас беспрерывно атаковали, нещадно бомбили, расстреливали из орудий, терзали на куски, но мы держались на позициях. Нам приказали: "Ни шагу назад!". Только когда под бомбежкой не выдержал и стал откатываться правый фланг, Муханбетов сказал, что мы получили приказ - разрешение на отход. Мы вылезли из траншеи, смотрю, за нами стоит подбитый Т-34, возле него на земле сидит раненый младший лейтенант и пораненной рукой пытается перебинтовать себе перебитую ногу, слабым голосом просит нас: "Помогите, братцы". Пошли к танку, вытащили из него раненого механика-водителя с перебитыми ногами. Третий член экипажа был ранен легко. Мы: я и мои товарищи по роте - Боря Шишкин и Коля Приходченко, потащили танкистов на себе, пока не передали их санитарам. Шли мимо заградотряда, который тоже "снимался со стоянки". Нас они не трогали, так как знали, что мы отходим по приказу...

Я когда посмотрел, сколько наших погибших бойцов осталось на поле боя, то просто ужаснулся. Но весь ад был еще впереди. Нашей дивизии была уготована страшная судьба, оказаться в самом центре Прохоровского танкового сражения, бои за совхоз "Комсомолец" и деревню Ясная Поляна. Обстановка была непонятной, никто не имел представления, где точно уже находятся немцы, а где еще держатся наши части, звуки боя раздавались со всех сторон. На какой-то момент наступило затишье, командир роты вызвал меня к себе и сказал: "Видишь, перед нами роща, смотри правее. Пехота оттуда драпанула, и, возможно, там еще остались наши раненые. Немцев в роще пока нет. Возьмешь двух бойцов и проверишь рощу, может там кто из наших еще живой". Дело опасное, но святое. Взял двух автоматчиков, подождали, пока у немцев по регламенту время ужина, и перебежками отправились к роще. Роща не густая, березовая, все просматривается насквозь. Мы рванем метров десять, ляжем, потом опять рывок, перебежка, и снова залегли. Вдруг по нам дали длинную очередь из трассиров, пули прошли прямо над головой. Я залег, оглянулся, а двоих бойцов уже нет рядом. Перебежал снова и снова вперед, в роще стояли штабеля ящиков, как оказалось со снарядами к 76-мм орудиям, и я прикрылся штабелем, как щитом. Смотрю, вход в землянку, возле него ко мне спиной сидит наш боец. Я решил, что он живой, прикладом дотронулся до него со словами: "Эй, солдат", а он от моего толчка упал прямо на землю... Убитый... Меня передернуло, я стал внимательно смотреть вокруг, и тут вижу что к роще цепью идут немецкие пехотинцы. Я. тихонько, пригнувшись, отошел за штабель ящиков, и оттуда дал рывок, устанавливая "олимпийский рекорд по бегу на короткие дистанции". С размаху влетел в свой окоп, и вижу, как прямо передо мной в траншее стоит ротный, хмуро смотрит на меня, долго молчит, а потом как "выпалит": "А мне бойцы сказали, что тебя пулеметной очередью наповал убило. А ты, оказывается, живой" - "Да жив я, жив, только в роще уже немцы, я чуть к ним в лапы не попал" - "А с этим двумя, что теперь делать, расстрелять на месте?! Ведь, получается, что они трусы, приказ не выполнили, тебя бросили одного" - "Товарищ капитан, не трогайте вы их. С кем не бывает. В бою искупят..".... И 12-го июля этим бойцам представилась возможность показать себя в бою, но из этого боя они уже не вернулись...

Наступил день сражения под Прохоровкой, все, что творилось на этом поле боя, происходило прямо на наших глазах. Нас давили немецкие и свои танки, бомбила авиация и громила артиллерия, своя и чужая, все небо было закрыто черным едким дымом, кругом горели танки, а мы в этом кошмаре, стояли до последнего патрона, отбивая атаки мотопехоты из дивизии СС. Здоровенные немцы шли в атаку в полный рост, видно, что пьяные, а мы огнем отсекали их от танков, а в это время танки перекатывались через наши окопы, заваливая землей еще живых бойцов, и шли на позиции артиллеристов.

Казалось, что на наших позициях не осталось целого клочка земли длинной в один метр, все было перерыто снарядами и бомбами, сплошные воронки...

Горела земля, горело небо... Жуткие воспоминания....Те, кто остался живым в этот день, уже никогда не смогут забыть 12-е июля сорок третьего года...

Потом нашу дивизию отвели на неделю в тыл, поскольку от дивизии ничего не осталось. Нас пополнили и бросили в наступление, в направлении на Белгород. Здесь погиб ротный Муханбетов... Перед нами было большое чистое поле, "нашпигованное" так называемыми "шпринг"-минами. Мы только сунулись туда, как начались подрывы. Вперед пустили саперов, которые работали под огнем на этом минном поле день и ночь, а в это время по всей линии фронта шла ожесточенная перестрелка. За полем шла лесопосадка, роща, и нашей роте автоматчиков придали три танка Т-34 и приказали ворваться в рощу и захватить позиции. Мы залезли на танки, но на подходах к роще по танкам стала бить замаскированная немецкая противотанковая артиллерия.

Все спрыгнули с "тридцатьчетверок", а Муханбетов остался на головном танке, спрятался за башней и кричал нам что-то вроде: "За танком я неуязвим!". Танки остановились в линию и стали вести ответный огонь по немецким орудиям, медленно пятились назад, а потом развернулись кормой к немцам и быстро ушли на исходные позиции. В этот момент Муханбетов остался совершенно неприкрытым от огня и был убит пулеметной очередью. Остатки роты автоматчиков отползли назад, а вечером нас послали вытаскивать с поля боя раненых и тела убитых. Труп Муханбетова мы не нашли, видимо, его тело утащили немцы, и комполка из-за этого сильно сокрушался, в планшетке убитого ротного находилась карта с оперативной обстановкой. Вместо Муханбетова ротным назначили лейтенанта Митрохина, а меня поставили командовать взводом. Утром нас снова послали атаковать рощу, но никто не вел по нам огонь, немцы ночью покинули позиции и начали отход. Это была их новая тактика, весь день они сдерживали натиск, ночью отступали и меняли позиции, оставляя за собой пулеметные заслоны. Мы наступали вперед, и когда были взяты Орел и Белгород, то мне на сердце стало легче, что не зря погибло столько наших ребят, мы отбили у немцев свою землю.

На подходе к Харькову, у села Казачья Лопань, нас посадили десантом на танки Т-34 и отправили в рейд по немецким тылам. Здесь мы за все немцам отомстили. Дорога на Харьков была пробита. В Харьков мы заходили со стороны Сумского проспекта и до самой железнодорожной станции продвигались с боем, ведя уличные схватки с остаточными группами немцев. На Холодной горе засели немецкие снайперы, по своей сути - смертники, мы у них были как на ладони и отстреливались они до последнего. Моему взводу пришлось зачищать здание тюрьмы и там мы ликвидировали четырех немецких снайперов....Идем дальше по городу, а навстречу местная женщина ведет за руку немецкого солдата. Мы ее спрашиваем: "Немца в плен взяли?" - "Нет. Этот немец антифашист. Я его у себя долго прятала. Он дезертировал от немцев. Его родители - коммунисты, сидят в Германии в концлагере, и он дал себе слово, что если попадет на Восточный фронт, то воевать против русских не будет!" - "Мы его с собой взять не можем, сзади идет комендантский взвод штаба полка, туда вашего немца и передайте"...

Мы вышли на окраину города, переночевали в нескольких уцелевших домах, а утром снова пошли в бой. Перед нами была мелководная и неширокая речушка Харьковка, мосты через которую были взорваны, но преодолеть реку с ходу мы не могли, немцы вели по берегу очень сильный пулеметный и минометный огонь.

Мы все же перешли реку, развернулись в цепь и атаковали немецкие позиции. Метров через пятьдесят я почувствовал удар в спину, но не понял, что ранен, а потом закружилась голова, и я свалился на землю. Через несколько часов меня подобрали на поле боя санитары и отправили в Харьковский полевой госпиталь, который уже развернулся в городе. Здесь мне сделали операцию, удалили осколок снаряда из-под левой лопатки.

В госпитале я пролежал с конца августа до 15 -го октября. Меня выписали вместе с другими в батальон для выздоравливающих,, находившийся в Харькове, но там мы не пробыли и одного дня. Сразу была сформирована небольшая маршевая рота, и почему-то мне приказали вести ее к фронту. Мне дали список бойцов, сопроводительные документы на каждого, и указали район, куда я должен прибыть, в армейский запасной полк, где собираются части, предназначенные на пополнение нашей 69-й Армии.

Нас покормили, и мы колонной пошли на выход из города.

Когда проходили мимо дома правительства, то увидели, как на площади стоят автомашины с виселицами, а вокруг них много гражданского населения. Нам сказали, что сейчас будет приведен в исполнение приговор над предателями, которые убивали советских людей в душегубках. Мы издалека смотрели, как зачитывают приговор, как на головы изменников и палачей накидывают петли. Потом машины тронулись с места, и трупы закачались на веревках. Возмездие совершилось. Народ расходился с площади.

Мы пошли дальше, и вдруг возле меня останавливается "виллис", из него выскакивает адъютант нашего комполка из 227-го СП, капитан, и спрашивает: "Красильщиков! Старший сержант! Живой!? Ты куда идешь?!" - "В запасной полк. Вот пакет с документами" - "Давай его сюда". Он написал на пакете, что "....капитан такой-то своей властью забирает старшего сержанта Красильщикова в 227-й СП", и приказал одному из сержантов вести колонну дальше. Адъютант привез меня на машине в полк, сразу в роту автоматчиков. Я смотрю,... ни одного знакомого лица, ни единого "старика", вся рота, до последнего человека - новый набор. Меня привели к новому ротному, к капитану Зайцеву, офицеру, носившему летную гимнастерку, и адъютант ему сказал: "Это старший сержант Красильщиков, ветеран полка. Он воевал в этой роте на Курской дуге, заменил убитого командира взвода и воевал взводным до ранения под Харьковым".

С этим адъютантом меня связывала одна история. Сразу после взятия Белгорода, когда мы на какое-то время перешли к активной обороне, его, за какой-то проступок, прислали к нам заменить очередного убитого комроты. Мы закрепились на новых позициях, вырыли окопы полного профиля. Слышим звук мотора. С немецкой стороны низко летит наш ПО-2 и по тому, как он машет крыльями и как самолет кидает в разные стороны, стало ясно, что самолет подбит. С немецкой стороны фронта по низколетящему самолету стали бить со всех стволов, но летчик смог посадить подбитый ПО-2 в 150 метрах за нашими окопами, но из кабины никто не вылез, экипаж или погиб при посадке, или все ранены. И тогда этот адъютант сказал мне: "Давай сбегаем к самолету. Проверим, что с летчиками". А обстрел начался такой, что трудно передать словами, головы не поднять. Вдвоем с адъютантом, "петляя" между разрывами снарядов и мин, перебежками, мы добрались до самолета. Капитан бросился к кабине, а там только один пилот, раненый в обе ноги. Капитан орет мне: "Давай вытаскивать!". Мы каким-то образом остались целыми, попали "в зазор" между разрывами, и, вытащив летчика, потянули его ползком к нашим окопам. Летчик оказался из эскадрильи связи, вез пакет в штаб армии и по ошибке залетел за линию фронта, где его и подбили.

И только мы оттащили летчика на метров двадцать от ПО-2, как случилось прямое точное попадание снаряда в кабину самолета...

Меня зачислили в роту, поставили на должность взводного (так как офицеров не хватало), но прослужил я в ней всего четыре дня.

Г.К. - Почему всего четыре дня?

З.К. - 20-го октября в полк прибыло большое начальство, четыре полковника со свитой. По их приказу построили и нашу роту, один из старших офицеров обратился к нам со словами: "Товарищи бойцы! Армия нуждается в офицерском составе, и я уверен, что среди вас есть хорошие будущие офицеры. Кто имеет среднее образование? Поднимите руку", несколько человек подняли руку. "Кто имеет образование выше семи классов?" - еще четыре руки поднялись в строю. Всех поднявших руку вывели из строя и сказали, что нас отправят в Харьков, на учебу, как они выразились, в "ускоренное пехотное училище", но нам самом деле это были армейские курсы младших лейтенантов.

Все зачисленные на эти курсы были довольны, ведь им дали "отсрочку от смерти".

Курсы готовили будущих офицеров, командиров пулеметных, минометных и стрелковых взводов. Нас разбили на три курсантские роты, согласно специальностям.

Что стоит отметить, так это факт, что по распоряжению командарма срок обучения на курсах был увеличен с трех месяцев почти до полугода, и во фронтовые части мы вернулись только в апреле 1944 года. Первый раз нас хотели выпустить с курсов в январе 1944 года и направить на перешеек, под Перекоп, взводными в пехоту, нам даже объявили соответствующий приказ, который был отменен на следующий день.

Г.К. - Что наиболее запомнилось из курсантского периода?

З.К. - Занимались на курсах по 10-12 часов в день, преподавателями у нас в основном были офицеры в званиях от майора и выше. За это время мы освоили почти полную программу пехотного училища, постоянно проводили в поле тактические занятия, отрабатывали наступление отделения, взвода, роты, а также действия в обороне, включая оборудование ротных укрепленных пунктов, окапывание в полный рост. Также изучали боевые уставы, топографию, отработали навыками владения всеми видами гранат и стрелкового оружия, и нас даже учили вождению машины. Что еще мы успели пройти за полгода учебы? Установка и снятие мин - в поверхностном объеме, устройство и ведение стрельбы из 82-мм минометов. Первые три месяца мы находились в Балаклее, а потом нас, вместе с другими частями армии перебросили на юг, поближе к Крыму, и мы оказались в Большом Токмаке, где курсантов распределили на постой по домам у местных жителей, по 4 человека "на хату". Здесь, на курсах, я крепко подружился с тремя ребятами : уроженцем села Возжанки Калининской области Виктором Семеновым, греком Фелахиди и с азербайджанцем Рашидовым. Наша дружба была настоящей.

Фелахиди был инженером-металлургом, имел высшее образование, и, работая на оборонном заводе, имел "бронь от призыва". Но Фелахиди в тылу поругался с начальством, с него "сняли бронь" и отправили на фронт. Командиром нашего отделения был назначен старший сержант Новичков, парень внушительных "габаритов", но в учебе - дуб дубом, хотя имел за плечами школу-семилетку, но с ним у меня отношения сложились неплохие. Вообще, все курсанты держались довольно дружно, но с одним типом была у меня стычка. Один из курсантов, по фамилии Чуриков, был законченный дебил, и вскоре он стал меня донимать. На занятиях по преодолению полосы препятствий я первым пришел к финишу, "вспомнил школьные годы", и тут подходит ко мне Чуриков и ехидно спрашивает: "Слышь, Абрам, ты где так бегать научился?". Идем на стрельбище, а Чуриков опять ко мне лезет с "дешевой улыбочкой": "Абрам, а как ты на фронте стрелять будешь?". Я ему пару раз ответил, что у меня есть имя и фамилия, и для него я не Абрам, но если он нарывается и так хочет схлопотать по рылу, то за мной не заржавеет. На занятиях по тактике, нам дали перерыв на перекур, командиры взводов стояли в стороне и курили. И тут опять Чуриков стал "напрашиваться": "Не устал, Абрам?" - и я не выдержал и врезал ему в челюсть, приложился как мог, со всей силы. Он упал в снег, как подкошенный. Нокаут... Прибежали взводные: "Что случилось?" - "Ничего страшного, сейчас очухается. Он меня достал своими идиотскими выходками. За это я с ним рассчитался. Он в морду за дело получил " - "А где бить так научился?" -

"У меня до войны был первый разряд по боксу. Сохранились еще навыки"...

А утром я достал свой орден Красной Звезды и прикрепил к гимнастерке с правой стороны, до этого я его не носил, не хотел выпендриваться перед ребятами, на курсах в нашей роте больше не было орденоносцев. Сразу пришел взводный: "Откуда орден? Когда и за что получил? Покажи орденскую книжку", я показал документ, сказал, что орден получил за взятие "языка" в полковой разведке 520-го стрелкового полка. Меня вызвал к себе ротный, капитан Соколов, прочел наградную справку, пожал мне руку и спросил: "А почему раньше не носил орден?" - "Неудобно перед ребятами, я тут один награжденный", на что Соколов сказал: "Орден дан, чтобы его носили на груди" - "Теперь буду, пусть Чуриковы видят, как "Абрамы" умеют воевать!"...

После перевода курсов в Большой Токмак мы завершили учебную программу и ждали указа о присвоении офицерских званий. Три или четыре недели, мы просто ничего не делали, "давили подушки" - отсыпались, ребята крутили романы с местными девушками, вечером ходили на танцы под гармошку, иногда перед танцами доставали для себя самогонки, "для храбрости". А потом приехала экзаменационная комиссия, десять полковников и подполковников. Все три роты построили отдельно, и каждая сдавала экзамен по своему основному предмету, по своим билетам. Мы сдали экзамены на отлично, только Рашидов "притормозил", он учился, "хромая на обе ноги", но когда на экзамене его полковник спросил: "За что воюешь?" - "За Родину! Против немцев!" - лихо ответил Рашидов и полковник заключил: "Этот достоин офицерского звания"...

После экзаменов начальник курсов объявил, что приказ о присвоении нам офицерских званий будет зачитан на новом месте, на 1-м Белорусском фронте, куда мы отправляемся. Там же нам вручат лейтенантские погоны и офицерские удостоверения...

Мы получили сухой паек и отправились грузиться в вагоны на железнодорожную станцию, и казалось, что провожать нас вышло на улицы все население Большого Токмака. Доехали до Ковеля, от станции нам приказали строем двигаться в лесной массив, но недалеко, всего километра три. Здесь мы заночевали, прямо на земле.

А утром прибыло большое начальство. Нас построили поротно, проверили внешний вид и привели на поляну, на которой уже стояли накрытые столы. В десять часов утра раздалась команда: "Смирно! Равнение направо!", прибыл командующий армией генерал-полковник Колпакчи, про которого все говорили, что он грек по национальности. Колпакчи и внешне был похож на грека, и только позже я узнал, что генерал на самом деле был евреем. У меня даже одно время его племянник жил по соседству.

Генерал Колпакчи зачитал приказ о присвоении выпускникам курсов звания младших лейтенантов и лично поздравил нас. На правом фланге стояло 10 курсантов (в том числе и я), которые сдали экзамены на отлично, нам должны были присвоить звания лейтенантов. После поздравлений генерала Колпакчи, начальник курсов зачитал свой приказ и начал по списку вызывать курсантов для вручения офицерских погон. Затем нас повели к столам, где каждому было приготовлено угощение: налитый в тарелках украинский борщ с мясом, рисовая каша с большим вяленым лещом, всякие закуски и по 150 грамм водки на каждого. Выпили, поели, прозвучала новая команда: "Приступить к получению офицерского обмундирования!". Все уже лежало готовое, подобранное по росту и по размеру. Обмундирование было из английского сукна цвета хаки: гимнастерка хлопчатобумажная, гимнастерка парадная с брюками из сукна, пилотка. На месте каждый получил еще планшетку, новые кирзовые сапоги, две пары белья, ремень и пустые кобуры для пистолетов (оружие мы должны были получить уже в своих новых частях). Потом прибыли офицеры-"покупатели", человек тридцать носились со списками и набирали себе взводных. Я с товарищами стоял в стороне, как к нам подошел незнакомый капитан, поздоровался, посмотрел в свои бумаги и спросил: "Кто здесь Красильщиков?" - "Я!" - "Забираю вас в 117-ую стрелковую дивизию. Кто Рашидов и Фелахиди? Вы тоже со мной". А Семенова в списке у капитана нет. Я обратился к нему: "Товарищ капитан, возьмите с собой Семенова. Я с ним с одного полка. Он очень толковый офицер" - "Хорошо. Семенов, тебя тоже беру". Мы прибыли в расположение 117-й СД, нас представили командиру дивизии, а потом повели в "отдел кадров", где нас стали спрашивать - у кого какое образование? Я ответил, что закончил школу-десятилетку, Семенов сказал, что имеет 9 классов средней школы "за плечами", и кадровик заключил: "Подойдет. Направляю вас в формируемую роту крупнокалиберных пулеметов. Рота находится рядом со штабом дивизии. Найдете командира роты капитана Дмитракова. Держите направления".. Мы нашли капитана, доложили ему, что лейтенанты Красильщиков и Семенов прибыли для дальнейшего прохождения службы. Дмитраков стал нас расспрашивать - где воевали раньше, в каком звании, откуда родом и так далее. Затем приказал мне принять под командование 2-й взвод, а Семенову - 3-й взвод. Рота находилась на стадии формировки и пулеметы мы получили только дней через пять после нашего прибытия.

Г.К. - А как сложилась судьба Ваших товарищей по курсам младших лейтенантов?

З.К. - Фелахиди был оставлен при штабе дивизии, в качестве офицера связи. Погиб он по-глупому, уже в конце войны, под Познанью. Фелахиди вел в полк пополнение из дивизионных тылов и в темноте проскочил наши передовые позиции, а часовые в боевом охранении, видимо, спали, никто не предупредил. Фелахиди оказался с маршевой ротой на нейтральной полосе и нарвался на немецкий пулеметный расчет. Фелахиди был убит на месте, и вместе с ним погибла половина маршевой роты. Косили их в упор...

Рашидова назначили командиром взвода пешей разведки в один из полков дивизии.

Как-то во время наступления полковые разведчики оказались рядом с моим взводом и я спросил разведчиков: "А где Рашидов? Почему я его не вижу?", на что мне коротко ответили: "Взводный убит". А потом ко мне подошел один из разведчиков и, оглядываясь по сторонам, тихо сказал: "Рашидова свои убили. В затылок выстрелили. Характер у него был поганый, придирался не по делу. Вот и пристрелили.."..

Характер у Рашидова действительно был тяжелый...

А Семенов всю войну был рядом. Я его опекал, Витька любил выпить сверх нормы, и пьяный часто дебоширил и "закатывал концерты". Я уже был командиром роты, и как-то на Висленском плацдарме в очередной раз Семенов "перебрал лишнего " и стал буянить, орать, махать пистолетом и гонять своих солдат, а сам - "лыка не вяжет". Пошел его успокаивать, потребовал отдать мне пистолет, а он мне: "Уйди, жид!". Я ему врезал, и в себя Семенов пришел уже на земле. Я приказал бойцам связать Семенова и унести его в землянку, мол, пусть проспится. Утром Семенов пришел ко мне "на коленях вымаливать прощение", клялся, что больше такое не повторится, и я сказал ему, что в следующий раз - или застрелю, или сдам в трибунал. Не устраивает его такой вариант - пусть хоть сегодня уходит в резерв. Семенов потом долго ходил и извинялся.

Я не курил и свой табак из доппайка отдавал Виктору, он дымил "как паровоз". Умер он еще совсем нестарым, от рака легких... После войны он нашел меня, приезжал с семьей ко мне в гости в Минск, а потом пришло письмо от его жены, что Витя ушел из жизни...

Г.К. - Что это за подразделение - отдельная зенитно-пулеметная рота - ОЗПР, или как тогда говорили - рота ДШК? Какова была организационная структура роты и ее огневая мощь? Какие задачи ставились перед ротой в обороне и в наступлении?

З.К. - Наша рота состояла из шести взводов, по три пулемета ДШК в каждом взводе.

На каждый пулеметный расчет для перевозки ДШК и боекомплекта выделялась одна машина "студебеккер", кроме того в роте было две машины марки "шевроле", одна служила для перевозки боеприпасов, вторая: "продуктовая", в распоряжении старшины роты. Один расчет вместе с водителем - это пять-шесть бойцов.

Общая численность личного состава рота доходила до 150 бойцов и офицеров. Боекомплект к ДШК состоял из восьми коробок с пулями калибра 12,7 мм, в коробке по 120 патронов. Вес такой коробки был 12,5 килограмм. Каждый расчет имел на машине три боекомплекта лент к пулемету. Ленты были металлические, и патроны (пули) в нее набивались в следующем порядке: простая - бронебойная - трассирующая - зажигательная - опять простая. Бойцы роты были вооружены автоматами ППШ и карабинами, но к концу войны у всех были немецкие автоматы.

В обороне три взвода от роты распределялись по стрелковым полкам (по одному взводу на каждый полк), два взвода находились в резерве при штабе дивизии, и один взвод мог находиться в качестве зенитного прикрытия дивизионных тылов и медсанбата.

Но использовали нас в качестве зенитчиков редко, за целый год войны на моей памяти только дважды расчеты ДШК из нашей роты сбивали немецкие самолеты. Любой сбитый самолет противника сразу пытались записать на свой боевой счет все, кому не лень, и когда Семенов сбил "мессер", то я сразу приказал выставить охрану на месте падения самолета и стрелковый комбат, в полосе обороны которого упал "фриц", сразу подписал "акт о сбитии". Второй самолет достоверно сбил взвод старшего лейтенанта Строева. Пулемет ДШК приводился из "наземного состояния" в зенитное за 17 секунд по нормативу. В наступлении через чистое поле нашу роту ни разу не пускали в линию, на машинах, впереди атакующей пехоты, это было бы равносильно самоубийству.

Во время атаки, или во время уличных боев, например в Хелме, Люблине, Познани, Берлине, пулеметные расчеты "спешивались" и распределялись повзводно по стрелковым батальонам и ДШК катили "на катках", как простой станковый пулемет.

В Познани рота ДШК в "пешем строю" первой шла на прорыв и своем огнем давила пулеметный огонь ДОТов, в которых, кстати, оборонялись в основном "власовцы", а воевали они до последнего патрона и человека.

В Берлине рота действовала как отдельная штурмовая группа, усиленная автоматчиками, саперами и огнеметчиками, и мне с моими ребятами довелось зачищать в трехсуточных непрерывных боях целый берлинский район - Кепенек.

В рейд в тыл врага рота ОЗРП шла на "студерах", иногда вместе с танкистами (если речь шла о рейде по преследованию), но, например, в 1944 году под Ковелем и в январе 1945 года в Польша, рота самостоятельно действовала в немецких тылах.

В определенных ситуациях бойцы роты ДШК также принимали участие в боях как простые пехотинцы - когда мы готовились к форсированию Вислы то в штурмовой отряд, который должен был первым переправиться через реку, каждый взвод выделил по десять человек, и командовать таким сводным отрядом из 250 человек было поручено мне.

Г.К. - Кто служил в ОЗПР 117-й стрелковой дивизии? Кто командовал подразделениями роты ДШК? Существовал ли особый отбор личного состава в эту роту?

З.К. - Командиром роты был капитан Дмитраков, опытный вояка, во всех отношениях порядочный, приличный человек. В сентябре 1944 года Дмитраков отбыл на учебу и роту под командование принял я. Первым взводом командовал старший лейтенант Вася Сагутовский, одессит, кавалер трех орденов. Семенов командовал третьим взводом, а командиром четвертого взвода был донской казак Иван Строев. Он к нам попал после штрафбата, куда его "определили" за пребывание в плену. В "штрафниках" Строев был ранен и, как "искупивший вину кровью", был восстановлен в звании и прислан к нам.

Фамилию другого взводного так сразу не вспомню, он пробыл у нас недолго, выбыл из строя по нелепой случайности, обгорел, заправляя в землянке "коптилку-катюшу" бензином, пламя полыхнуло и - "здравствуй медсанбат". Вместо него на взвод поставили старшего сержанта. И еще одним взводным офицером был лейтенант Феликс Дударев, до войны работавший в школе учителем начальных классов.

Теперь по рядовому и сержантскому составу. Моим помкомвзода был старший сержант Волков, ленинградец, еще в 1943 году награжденный медалью "За Отвагу", это был толковый парень, лет тридцати от роду, обстрелянный и опытный боец, который мог держать дисциплину во взводе. Кто еще особенно запомнился? Отец и сын Бубенковы.

Старший Бубенков, Иван Васильевич, был до войны председателем колхоза в Подмосковье, а его сын Иван стал кавалером двух орденов Славы и старшиной, он был со мной в одной лодке, когда мы форсировали Вислу. Они оба остались живы.

Очень интересным человеком был боец Щукин, москвич, прибывший в роту с пополнением. В начале войны Щукин попал в плен, но ему повезло в плену остаться живым, из лагеря военнопленных его отправили батрачить к бауэру, а там уже с голода не помрешь, но язвой желудка Щукин мучился все время. Щукин прекрасно говорил по-немецки и мы его использовали в качестве переводчика для допроса пленных и при общении с немецким гражданским населением.

Вообще, в роту ДШК направляли в основном людей с образованием. Было несколько бывших учителей, был бывший инженер-связист, которого мы сделали ротным почтальоном. Был бывший директор нефтебазы из Уфы. В роте был даже один бывший студент, украинец-"восточник", писавший стихи. Его, по доносу "стукача", за ведение дневника во фронтовых условиях "прихватил" дивизионный СМЕРШ, но потом отпустили обратно в роту, без трибунала обошлось.

В основном рота состояла из бойцов русской национальности. Было еще немного украинцев, несколько татар, среди них наводчик из моего взвода Сайфутдинов, был азербайджанец и один грузин, который чудом остался в живых. Пуля попала ему в висок и вышла через лобную кость, но он выжил, потом прислал в роту письмо из Грузии, что после этого тяжелейшего и фактически на 100 % смертельного ранения он стал инвалидом-эпилептиком. Нацменов из Средней Азии в нашей роте не было.

Что странно, так это тот факт, что в последний год войны на фронт не прибывало пополнение из Закавказья и уже крайне редко привозили маршевые роты из Средней Азии. Мои бойцы удивлялись и вслух возмущались - а где на передовой "узбеки" и кавказцы 1925 и 1926 года рождения? Их вообще еще призывают? Если да, то где они? Или как всегда, русские одни за всех должны воевать?...Так прямо и говорили...

Г.К. - Когда рота-ОЗПР вступила в бой?

З.К. - Бои под Ковелем, а затем на польской земле. Там же первый раз пришлось входить в прорыв в немецкий тыл. Два взвода, шесть ДШК, получили приказ перерезать железную дорогу и не дать немцам покорежить рельсы на магистрали. По путям двигались паровозы "в связке" и тянули за собой специальный "плуг", который поднимал полотно железной дороги с насыпи "на дыбы", рельсы гнулись и путь приходил в полную негодность. Мы прошли в немецкий тыл километров на тридцать, добрались до железной дороги и с расстояния 150 метров открыли огонь по паровозному тендеру.

Из пробитого тендера пошел пар, машинисты стали спрыгивать с паровоза, мы их там человек шесть сразу укокошили. В этих боях против нас часто действовали "власовские" части. В Лодзи, выскакивает один немец с поднятыми руками, сдается. Кричит что он свой, украинец. Ему сначала надавали по харе, а затем командир первого взвода Сагутовский его лично пристрелил.

Потом штурмовали Хелм. На машины ОЗПР рядом с пулеметчиками посадили автоматчиков и дивизионную разведку, и мы ворвались в город. Помню, идет бой, моему наводчику Сайфутдинову пулей "срезало" с голову пилотку, он орет: "Меня ранило!", я посмотрел, он целый, крови нет, кричу ему: "Стреляй, Сайфутдинов! Давай огня!".

После зачистки Хелма мы вышли на большак, ведущий на Люблин. К тому времени вся дивизия стала "моторизованной", поскольку в лесах под Ковелем дивизия захватила в качестве трофеев сотни исправных немецких машин, и комдив Коберидзе приказал немедленно посадить всю дивизию на автотранспорт. Наша рота двигалась в авангарде, и вдруг все почувствовали в воздухе запах горелого мяса. Мы увидели скопление строений в нескольких километрах от дороги, направились туда и когда увидели вышки и ряды колючей проволоки, нам стало ясно, что перед нами концлагерь. Все машины рванули вперед, и мы оказались первыми советскими солдатами, ворвавшимися на территорию лагеря смерти Майданек, на эту настоящую "фабрику уничтожения". Мы застали еще работающие печи, рядом с которыми грудами и штабелями лежали тела умерших узников лагеря, их просто немцы не успели сжечь. Мы испытали ощущение подлинного ужаса, бойцы стояли в оцепенении, не в силах сдвинуться с места, некоторые не могли сдержать слез. А потом, как по команде, все кинулись к баракам, спасать тех, кто еще был жив... Поймали нескольких немцев-охранников, которые не успели скрыться из Майданека, и расстреляли их на месте... В бараках еще были живые, но истощенные до крайнего предела люди, выглядевшие, как скелеты, обтянутые кожей. Немногие из них были в состоянии передвигаться, и они показали нам на большое поле с капустой, где мы увидели огромные кочаны, и кто-то из узников нам сказал, что это поле удобряли человеческим пеплом, который на носилках таскали из печей крематориев. Потом нам показали железную будку, внутри которой разводили блох. В эту будку сажали людей за малейшую провинность, и помещенный туда человек погибал за несколько часов, его живым "съедали" блохи. Я приказал своему бойцу принести ведро с бензином и сжечь эту будку... Как она трещала!.. Мы ждали, пока в лагере не появился наш санбат, полевые кухни и комендантский взвод. Стали выводить и выносить живых из бараков.

И тут раздалась команда - "По машинам!", и наш передовой отряд двинулся на Люблин, находившийся недалеко от Майданека...

И тут мы увидели еще одну ужасную картину, которая потрясла всех. Вдоль дороги, на обочинах, лежали, один за другим, наши убитые кавалеристы. Все были застрелены в затылок. Рядом ржаное поле, и на нем, тут и там, десятки трупов наших кавалеристов, все в свежих бинтах, убиты выстрелами в спину и в голову. И тут до нас дошло, что немцы перехватили большую группу раненых кавалеристов, отходивших к своему санбату, и всех зверски уничтожили... В метрах восьмистах от места этой трагедии находился небольшой, но густой лес, и мы заметили на опушке движение вооруженной группы немцев. Я в передовом отряде был за старшего (Дмитраков оставался при штабе дивизии), и поэтому сам вышел по рации на связь с командиром дивизии и открытым текстом доложил обстановку. Комдив приказал мне прочесать лес, и сказал: "Пленных не брать!". Офицеры подошли ко мне, тут еще появился командир стрелкового батальона, двигавшегося вслед за нами. "Кто командир?" - спросил комбат - "Лейтенант Красильщиков" - "Давай я со своим бойцами окружу лес с той стороны, а вы в лоб ударите" - "Не пойдет. Пулеметы мощные, пули лес насквозь прошьют, твоих заденем. Давай наступать полукольцом, обхватим лес с флангов, а с той стороны я пару пулеметов на фланкирующий огонь поставлю" - "Добро. Командуй!". Мы стали продвигаться через высокую рожь и метров через четыреста из леса по нам открыли сильный огонь... Но после всего увиденного за этот день, жажда отомстить у нас была огромный, никто не залег под немецким огнем, мы просто продолжали атаковать в полный рост, и в этом лесу истребили 170 немцев. Все трупы специально пересчитали...

В плен в этом бою не взяли ни единого человека...

Потом были уличные бои в Люблине, очень тяжелые и жестокие... Мы понесли большие потери, даже в ОЗПР, в пулеметных взводах осталось в строю меньше половины бойцов, но и немцам там досталось серьезно. Множество подбитых и сожженных немецких танков стояло на улицах города, а потери наших Т-34 были на порядок ниже.

Опыт люблинских городских боев мне впоследствии очень пригодился в Берлине, когда пришлось командовать штурмовым отрядом...

Город брали мы, а когда в Люблин прибыло первое польское правительство Моравски-Осупко, то устроили торжественный парад, в котором участвовала только что введенная в Люблин 1-я польская дивизия имени Костюшко из Войска Польского, а мы, как бы ни при чем... Польские батальоны шли парадным строем, а мы недоумевали, у них половина офицеров была из советских евреев, а солдаты в основном были русские ребята, с фамилиями, похожими на польские.

Г.К. - После Майданека вообще перестали брать в плен?

З.К. - До осени пленных почти не было, по крайней мере, в нашей дивизии.

Потом комдив отдал строгий новый приказ: "Пленных не трогать!", и снова все стало "по законам войны". В сорок третьем году, например, в плен не брали, "кончали" на месте. На передовой некому было конвоировать пленных, каждый боец был на счету, а зачастую просто некуда было конвоировать, так всех стреляли на месте. Как они нас в сорок первом году истребляли, так и мы их... Когда захватили плацдарм на Висле, то во второй траншее взяли несколько человек живыми в плен.

Но что с ними делать на плацдарме?... Куда их девать?...

В сорок пятом году мне неоднократно приходилось участвовать в пленении больших групп немецких солдат и офицеров. В феврале 1945 года мы участвовали в блокировании "Цитадели" в Познани. Немцы, после того как оставили укрепленные форты вокруг "Цитадели", засели в крепости и оказывали упорное сопротивление. Кстати, в Познани была уйма "власовцев", которые знали, что их ждет, попадись они к нам живыми, и поэтому, наличие "власовского контингента" еще больше цементировало немецкую оборону и в определенной мере влияло на высокий боевой дух гарнизона. Мои пулеметы находились в развалинах домов, в трехстах метрах от крепостных укреплений. Вынудили немцев массово сдаться в плен довольно оригинальным способом - нам рассказывали, наши инженерные части просто перекрыли трубы, по которым в "Цитадель" шла вода... Но до этого, 23-го февраля, немцы ночью предприняли очередную попытку прорыва, и одна группа, численностью свыше восьмисот человек, прорвала окружение и вырвалась из города. Мне приказали посадить на машины роты ДШК дивизионную разведроту и автоматчиков, и поставили задачу: "Догнать, перекрыть пути отхода и обезвредить". Немцы двигались колонной, местность открытая. Мы быстро догнали их, машины с ДШК встали в линию, приготовились вести огонь на поражение и после нескольких очередей из ДШК поверх голов, колонна, без сопротивления и попытки атаковать, выкинула белый флаг. Разведчики пошли в гущу толпы сдавшихся немцев, собирать "трофеи": пистолеты, часы, кольца, сами знаете...

С ними увязался один из штабных офицеров, начальник боепитания, который по своей инициативе примкнул к нам, когда ставили задачу на преследование прорвавшихся.

И когда начбоепит снимал часы с одного из пленных, в него, сзади, в голову из пистолета выстрелил офицер-эсэсовец, видимо, законченный фанатик.

Все пленные шарахнулись в стороны и сами вытолкнули из своих рядов стрелявшего эсэсовца, которого мы расстреляли на месте. Других не тронули...

Говорят: "снаряд в одну воронку дважды не попадает". Это не так. В первые дни мая сорок пятого года произошел эпизод, один в один похожий на случай под Познанью.

Мы подошли к городу Бургу, от которого дорога, с двух сторон окруженная лесом, вела прямо к Эльбе. К нам навстречу выбежала немка и что-то кричит. Я приказываю: "Щукин, переведи, что ей надо?". А немка нам сообщает, что в лесу прячется группа немцев и "русских", и показала направление, куда они скрылись. Тогда многие разбитые подразделения вермахта или всякий сброд из разных частей, пытались уйти за Эльбу, к американцам. Мы стали прочесывать лес, на который указала немка, и смогли незаметно подобраться вплотную к двум большим охотничьим домикам в лесу. Немцы нас заметили, когда мы уже окружили дома, и сразу поняли, что им через нас не прорваться, что мы их просто моментально скосим из пулеметов, и они, без сопротивления, выбросили в окно белое полотенце, мол, сдаемся. Они вышли, сложили оружие, и бойцы, как всегда, стали "шмонать трофеи". Во время обыска пленных вдруг один из сдавшихся, офицер, неожиданно вытащил пистолет и выстрелил в нашего ротного писаря Сильченко, убил первым же выстрелом наповал. Второй выстрел сделать мы ему не дали... Офицера убили на месте... И так мне было жалко Сильченко, такой хороший мужик был, и так нелепо погиб в самом конце войны... Рассортировали пленных, среди них было три летчика и человек восемь "власовцев". Я приказал отправить пленных в штаб дивизии, а мои бойцы порываются всех пострелять на месте. Я не дал убить пленных. Тогда мой взводный Вася Сагутовский мне говорит: "Ротный, дай мне их прикончить! Таких нельзя в живых оставлять!". Но я уперся, и повторил приказ: "Без самосуда! Все пленных живыми доставить в штаб!". И до сих пор не могу себе простить, и сейчас жалею, ну зачем я их тогда в живых оставил? Надо было всех этих сволочей там же в лесу расстрелять, свои бойцы не выдали бы меня "особистам"...

Но вот к кому мы почти не испытывали злобы, так это к "фольксштурмистам", добровольно сдающимся в плен. Когда шли к Берлину, то километров двадцать мы двигались в полной тишине, как будто и войны уже нет. Смотрим, впереди лес, а там куча народа, человек пятьсот, "фольксштурмисты", старики и подростки. Они вышли из леса с поднятым белым флагом, мы начали принимать их в плен, и в эти минуты я не чувствовал ненависти к ним. Мне их было просто по-человечески жалко...

Иногда к нам в плен попадали ярые и матерые кадровые вояки.