Нашу беседу, Михаил Тимофеевич, я начну со следующего вопроса. Чем вам запомнилось тревожное время 30-х годов? Я имею в виду массовые репрессии, раскулачивания, про которые у нас начиная с перестроечных лет принято непрестанно говорить.

М.Ш. Да ну, о чем вы говорите?! Какие там могли быть массовые репрессии?! Нет, они, конечно, проводились. Но это были единичные случаи. Скажем, если кто-то в разговоре с другим пробалтывался и говорил что-то нехорошее про советскую власть, его тут же арестовывали. Могу вам привести конкретный пример. Рядом с нами проживал товарищ, отец которого работал токарем на комбинате. Так вот, он, видимо, о чем-то в те годы проболтался и его за это посадили. Он, пожалуй, являлся единственным из всех моих знакомых, которого репрессировали. Так что по этой части происходили единичные случаи! Конечно, бывали в те годы и такие вещи, что и к церкви новая власть, будем так говорить, не очень лояльно относилась, и храмы закрывала. В плане религии наших, безусловно, прижимали. Но в нашей, например, местности, церковь действовала, поп служил, крестил наших младенцев и занимался похоронными делами. Что же касается коллективизации, то я эти события помню смутно, мне тогда только шесть-семь лет миновало. Cам я родился в 1923-м году, 25-го октября. Я могу об этом сказать другое. У нас действовала при местном хлопчатобумажном комбинате школа фабрично-заводского ученичества (ФЗУ). Так вот, когда в 1929 году коллективизация проводилась, там, я помню, стояли подводы, на которые грузили вместе со всем их скарбом раскулаченных. Видимо, их там сначала собирали, а потом грузили в эшелон и отправляли в Сибирь. Но их не особенно-то и много из нашей местности выслали.

Кстати, а как Сталина вы в те годы воспринимали?

М.Ш. Ну как мы его могли еще воспринимать? Как руководителя, как старого большевика, который когда-то боролся за советскую власть вместе с Лениным. Нормально к нему советские люди относились, особенно мы, молодежь. Мы же все-таки являлись еще и активными комсомольцами. Я тоже, например, в довоенное время вступил в ряды ВЛКСМ. Конечно, старшее поколение людей к советской власти проявляли более настороженное отношение. Их можно было понять: они все-таки в более зрелом возрасте застали эти репрессии и раскулачивания. Даже больше того, эти люди потом утверждали, что всех в те годы насильно загоняли в колхозы, что, как говорят, хочешь, не хочешь, а тебя все равно заставляли и говорили: «Иди!» А потом, если ты имел лошадь или две коровы, в кулаки определяли. С этим, разумеется, были связаны некоторые недовольства. Мы, молодые ребята, мало что в этом деле понимали. Мои родители, например, так про эту коллективизацию говорили: «За что они так с этими якобы кулаками так поступают? Ведь они все свое богатство заработали собственным горбом». Тут я вам должен, конечно, сказать, что вся эта политика советской власти, я имею в виду как коллективизацию, так и индустриализацию, оказала огромное влияние на развитие нашей отечественной промышленности в годы Великой Отечественной войны. Взять хотя бы индустриализацию. Строились военные авиационные заводы. Ведь все это потом, в военное время, нам очень сильно пригодилось. Или та же самая коллективизация, ведение сельского хозяйства… Колхозы потом здорово кормили нашу армию. Конечно, можно было и не собирать тех огромных налогов с рядового колхозника, как у нас это делали. Я прямо скажу: колхозы сыграли свою положительную роль в годы Великой Отечественной войны тем, что кормили нашу Красную Армию хлебом и всем остальным.

Вы работали до войны?

М.Ш. Нет, не работал. Мои родители до войны трудились на хлопчатобумажном комбинате в городе Куровское, который сейчас относится к Орехово-Зуевскому району Московской области. Надо сказать, этот комбинат, построенный в период индустриализации в 1929-м году, был огромным, на нем работало около 1000 человек рабочих. Раньше на его месте существовала фабрика, созданная когда-то, еще в царское время, капиталистом Балашовым. Но потом ее преобразовали в этот комбинат. И что интересно: так как в нашей местности организовалось это предприятие, мои родители не стали заниматься сельским хозяйством и сразу же пошли туда работать. Пришли они, конечно, из деревень, где проводилась коллективизация, которая пришлась им не по нутру, они не очень-то хотели состоять в колхозах. Жили мы в казарме, построенной фабрикантом Балашовым для его рабочих.

В материальном отношении как вам в те годы жилось?

М.Ш. Материальное положение нашей семьи было, конечно, очень трудным. Ведь нас четверо детей росло у отца с матерью. У меня имелся старший брат от первого отцовского брака и младшие сестра и брат от второго. Жили же мы в каморке размером в 14 метров. Правда, были и свои преимущества в сравнении с деревней. Зарплату отец получал очень низкую. Но мы все равно как-то пробивались.

Было ли нападение Германии на СССР для вас какой-то неожиданностью? Предчувствовали ли вы вообще войну?

М.Ш. Нет, для нас эта война явилась полной неожиданностью. Почему? В то время считалось что у нас с Германией имеются очень хорошие отношения, так как еще в 1939-м году мы заключили договор о ненападении. В целом все у нас с немцами складывалось как будто бы нормально. И тут внезапно они, все нарушив, на нас напали. Это, конечно, как снег на голову на нас свалилось.

Помните день начала войны?

М.Ш. Конечно, помню! В этот день мы как раз сдавали школьные экзамены за десятый класс. Помнится, пришли мы в двухэтажное деревянное здание своей школы, которое было выстроено всего лишь два года тому назад (до этого мы ютились в одноэтажном доме, который никак не мог умещать всех учеников — настолько нас там много собиралось), как нам говорят: война! А что такое война? Мы и понятия об этом не имели. Те люди, которые жили рядом с границей, об этом хоть какое-то мнение себе оставили. Они, например, и первые бомбежки на себе испытали. А мы об этом представление имели что-то в духе Чапаева и красной кавалерии: мол, быстро всех разгромим, и все. Вот такое первое впечатление у нас сложилось о войне в то время, когда только Гитлер на нас напал. Но так как нас всех воспитывали в патриотическом духе, я сразу же пошел в военкомат проситься добровольцем на фронт. Ну а как же? Раз немцы на нас напали, мы должны идти свою родину защищать - таким являлся наш настрой. О том что, чтобы отлынивать от этого или прятаться, не могло идти и никакого разговора. Мне сегодня странно слышать разговоры о том, что сегодняшняя молодежь не хочет идти в армию служить. У меня в голове это не укладывается. Как же так можно? Твоя страна, твоя семья находятся под ударом. А кто же будет сейчас их защищать? Сейчас же такая творится обстановка, что не сегодня, так завтра может разразиться война. Как при таком положении дел можно отлынивать от срочной службы в армии? В общем, плохо все это. В наше время я и помыслить себе такого не мог.

Но войну я узнал, по сути дела, после окончания училища. Дело в том, что как только мы своей группой появились в военкомате, нам, молодым парням, предложили поступать в военные училища и предоставили целый список средних военных учебных заведений на выбор, среди которых значились и танковое, и авиационное, и артиллерийское, и инженерное военные училища. Я почему-то выбрал себе военно-инженерное училище. Наверное, из-за того, что когда учился в школе, любил математику и физику. В реальности я не представлял, что это за такая военно-учетная специальность. Я думал так: «Это, наверное, строить и конструировать что-то мне придется». А в действительности оказалось, что военно-инженерное училище готовит военных саперов, которые занимаются минированием и разминированием территорий и строительством переправ для пехоты.

И в какое именно инженерное училище вас направили?

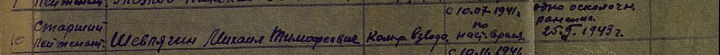

М.Ш. Я попал в Ленинградское военно-инженерное училище. Прибыли мы туда после оформления всех документов, наверное, где-то 10-го июля 1941 года. Но, честно говоря, блокадного голода мне в Ленинграде испытать не пришлось. Училищная столовая у нас работала без перебоев, кормили нас там, можно сказать, нормально, как и всяких курсантов. Иногда нас поднимали по тревоге и выводили на Карельский перешеек, где, как нам тогда говорили, вели наступление финские войска. Мы занимали оборону и ждали, пока они к нам подойдут. Временами у нас с противником происходили мелкие боевые столкновения. Но потом они уяснили ситуацию и больше не стали к нам подходить. Почему? Так как мы занимали оборону на опушке леса, нам было все хорошо видно. Мы могли их запросто расстрелять. Тем более, что их там находилось очень мало. Там же до тех пор, пока нас не сменили солдаты, мы делали для себя окопы.

Все это продолжалось до августа 1941 года, пока немцы не начали наступать на нашем направлении. Тогда блокадное кольцо вокруг города должно было вот-вот окончательно сомкнуться. Нас уже собирались впустить в бой. Но тут поступил другой приказ. Наше командование озадачилось вопросом: «А как же наша армия останется без инженерных войск?» И было принято решение об эвакуации училища для продолжения учебы в город Кострому. Надо сказать, туда из Ленинграда переместилось не только наше училище, но артиллерийское, и медицинское военные училища. Пока находились в пути, никто нас не бомбил. Приходим на вокзал и видим, что там уже стоят специально подготовленные для нас эшелоны. В то время еще полной блокады не было, еще предоставлялась возможность как-то из города ускользнуть. Дороги на восток-то оставались открыты! Это потом все пути из города закрыли. Мы этим шансом умело воспользовались и уехали в Кострому. Так получилось, что из-за того, что шла война и срочно требовались кадры для фронта, мы проучились в училище всего полгода. Всего в училище насчитывалось около 600-800 человек. В нашем батальоне проходили человек 300. Кроме того, при училище действовали еще и курсы, на которых готовили специалистов по понтонно-мостовым батальонам. Уже в декабре 1941 года нас из училища выпустили, присвоив звания лейтенантов.

Как вы считаете, насколько достаточной была ваша профессиональная подготовка в училище? Ведь вы так мало там проучились…

М.Ш. Конечно, подготовка была недостаточной. Я бы так сказал: явно недостаточной. У нас минное дело оказалось абсолютно не развитым. Казалось бы, идет война, и нужно быть ко всему готовым. Но мы по состоянию на 1941-й год не умели даже разминировать немецкие мины. Мы не знали ни противопехотных, ни противотанковых мин, которые немцы производили, и могли расправляться только с нашими «деревянными коробками». В этом, безусловно, состоял главный наш недостаток. Я считаю, что когда мы проходили обучение в Ленинградском военно-инженерном училище, могли запросто получить образцы немецких хотя бы противопехотных мин и их освоить. Этого почему-то не делалось. И лишь впоследствии, оказавшись на фронте, мы с этими минами встретились. И там мы уже применяли свои хитрости в их изучении, смотрели, как они работают, учились, как их завернуть, развернуть, пытались понять то, как мина взрывается при разминировании. Я не знаю, почему в училище этому вопросу не уделяли должного внимания. Ведь это, честно говоря, являлось очень большим недостатком нашей армии. У немцев, которые вовсю начиная с 30-х годов готовились к войне, минно-взрывное дело было поставлено намного выше нашего. Ведь если мы производили «деревянные коробки», которые могли применяться только против танков, то они делали из сплава (из алюминия что ли, я сейчас точно не помню) противотанковые мины. Наш миноискатель, который реагировал только на сталь и железо, на цветные металлы, их не брал.

Куда вы попали после училища?

М.Ш. Как только мы училище в декабре 1941 года закончили, нас сначала направили в Новосибирск на формирование сибирских дивизий. Где-то в декабре 1941-го — январе 1942-го мы в числе шести человек поехали в Барнаул, где, как нам говорили, шло формирование нашего соединения. Но когда оказались на месте, нам сообщили, что дивизия уже сформирована. Тогда мы отправились в Татарск, но и там ситуация повторилась: часть уже, как говорят, была создана. Помурыжив таким путем нашего брата в течение двух-трех месяцев, нас отправили в Москву, в распоряжение резерва Западного фронта. Там мы должны были получить направление в действующую армию. Через какое-то время перед нами предстала военная столица. Везде стояли рогатки, зенитные орудия, в небе висели аэростаты, окна домов были сплошь заклеены бумажными лентами. Город показался мне напряженным и встревоженным, хотя паники не наблюдалось. По улицам ходило много военных патрулей, которые ловили дезертиров-самовольщиков. Происходило это, помню, следующим образом. Если шел по Москве патруль и встречал какого-нибудь красноармейца, он тут же к нему подходил и спрашивал документы. Если у него с ними оказывалось что-то не в порядке или вообще никакой бумажки не обнаруживалось, то его забирали и уводили. Дальше с ним уже разбирался трибунал. Причем меры воздействия были очень жесткими. Почти всех дезертиров приговаривали к расстрелу. Приговор приводился в исполнение сразу же после его объявления. Нас из Москвы отправили на Брянский фронт, в распоряжение 406-го отдельного армейского саперного батальона. Помнится, перед самым нашим отъездом произошел такой казус. Мы, человек шесть или восемь, офицеров, носивших по два кубаря в петлицах, ночевали, как обычно, на станции метро «Павелецкая» на деревянных нарах с семьями москвичей. Как только обратно пошли, нам повстречался полковник-пограничник. Так из-за того, что мы его не поприветствовали (слишком поздно заметили — за три месяца после окончания училища сильно отвыкли от порядка и дисциплины), он остановил нашего старшего группы и сказал: «Товарищи командиры, в чем дело? Почему не приветствуете старшего по званию? Ну-ка в один ряд становитесь и отдайте воинское приветствие». И мы, представьте, строевым шагом шли по два человека в ряд и его приветствовали. Он стоял в сторонке от нас и смотрел, как мы выполняем свои обязанности, а затем отдал «под козырек» и пошел дальше. Вот такой со мной произошел случай. Время было жесткое, об этом нечего и говорить. Уже потом, когда летом 1942 года все стихло и немцев отогнали от столицы, осадное положение в Москве было отменено.

Тем временем наш путь на фронт продолжался. Пока мы в составе своего эшелона находились в пути из Москвы до Ельца, нас бомбили. Помню, отъехали мы каких-то 50-80 километров, как на нас налетели немецкие самолеты и стали на высоте 200 метров на бреющем пулемете прямо с пулеметов расстреливать. К счастью, у нас на платформах были установлены зенитные пулеметы и зенитные пушки, из которых мы по ним открыли ответный огонь. Но нам тогда повезло, эшелон остался цел. Надо сказать, мы избежали потерь благодаря своему замечательному машинисту, который такую громадную скорость развил, что хотя немцы два раза нас простреливали, из нас никто не пострадал. Больше того, один самолет сбили наши зенитчики: он задымил и упал, остальные бомбардировщики ушли восвояси.

Когда через какое-то время, это случилось в феврале — марте 1942-го года, мы все же на фронт прибыли, немцы вовсю вели свое наступление на Брянск и на Курск. Наш 406-й отдельный армейский саперный батальон, наверное, месяца три готовился к отражению их ударов: рыл траншеи для отступления и тому подобное (наши войска хотя и бились с немцами, но все время почему-то отступали). Помню, когда я только прибыл и приступил к исполнению своих обязанностей, командир батальона мне сказал: «Немцы потерпели поражение под Москвой и сейчас готовятся к наступлению. Они перебрасывают сюда свои основные силы. Наша задача: в течение двух-трех месяцев запасные позиции для наших частей в районе Белдев-Мценск-Верховье». Прошу заметить: наш батальон подчинялся ни корпусу, ни дивизии, а именно армии Брянского фронта. Что это означало? То, что его туда-сюда бросали. В том числе на строительство оборонительных сооружений для войск, которые вели оборонительные и отступательные бои. Мы им готовили окопы и траншеи. При этом копали мы окопы полного профиля, с несколькими рядами и ходами сообщения между ними. Кроме того, рыли противотанковые рвы, устанавливали надолбы и проволочные заграждения. К этим мероприятиям привлекалось местное население, в основном женщины и подростки. Все это происходило при сплошной слякости. В этих боях эти сооружения были единственным для наших солдат спасением. Там их даже вражеский танк достать не мог. Но мы, впрочем, копали не только траншеи, но и артиллерийские и минометные позиции. Тут возникали определенного рода сложности. Ведь если для минометов по инженерным установкам полагалась одна позиция, то для артиллерийских орудий совершенно другая. Естественно, углубляли землю. Ни дерева, ни металла, ничего этого там не было. Дзотов и дотов мы, правда, не создавали.

Работали в основном по ночам. Днем выполнять свою работу было совершенно невозможно: в это время суток особенно зверствовала немецкая авиация. Причем немецкие летчики расстреливали со своих пулеметов все, что на земле двигалось: гонялись за повозками, машинами и даже отдельными солдатами. В воздухе над нами они имели огромное преимущество. Если при появлении самолетов ты не успевал добежать до леса, тебя тут же расстреливали. Так что работать приходилось ночью. В течение примерно четырех месяцев мы готовили эти траншеи. Помню, каждому бойцу выдавалось пять метров на то, чтобы выкопать траншею. Перед рассветом, когда прилетали немецкие самолеты, мы со своих мест уходили и прятались в лесах, в оврагах или под маскировочной сеткой. А один раз вышло так, что мы опоздали. И когда уже рассвело, немцы расчихвостили нашу колонну, расстреливая буквально каждого. У нас против них в этих местах никаких средств противовоздушной обороны не имелось. В этот день меня ранило.

Расскажите о том, как именно вас ранило.

М.Ш. Так получилось, что осколком мне угодило в руку. Кроме того, меня отбросило взрывной волной в сторону и всего землей засыпало — только живот до конца не досыпало и прошлось по глазам. Потерял, конечно, сознание. После этого я какое-то время очень плохо видел. Рядом валялись убитые и раненые. Но, честно говоря, я смутно помню то, как меня ранило. Помню только, что меня санитары подобрали, положили на повозку и повезли в медсанбат. Только когда очнулся, то обнаружил, что серьезно ранен: кость левой руки оказалась раздроблена. Кроме того, я тогда стал плохо видеть. Первое время даже грешным делом подумал: «Наверное, ослеп». Но, слава Богу, пронесло. Впоследствии меня эвакуировали в глубокий тыл, в город Самарканд, где я пролежал целых четыре месяца. Помню, все госпитали в этом городе оказались переполненными теми ранеными, которые приняли на себя первоначальный удар в первые дни войны. Вообще-то говоря, по городу много нашего раненного брата ходило: кто с перебинтованной рукой, кто — с ногой, кто раненный в голову. Все школы были забиты под госпитали для раненых. Должен сказать, что и кормили нас, и ухаживали за нами хорошо. Скажу честно: мне повезло в плане лечения. В госпитале работал прекрасный врач-окулист, который приглашал меня в свой кабинет, клал на стол и извлекал из глаза инородные тела. Со временем зрение восстановилось, а тяжелая рана на левой руке зарубцевалась.

Как Самарканд жил в военные годы?

М.Ш. Ну, знаете, в Самарканде в то время сохранялось военное положение. В парке ходило много раненых. Кроме того, в городе часто можно было видеть офицеров-моряков, которые, кажется, занимались формированием какой-то воинской части там. В основном же в городе ничего не происходило. Причем город оказался, на мой взгляд, очень бедным. Много там находилось различных чаевых мест вроде «Чайханы». Бывает, зайдешь туда, а там одни бородатые узбеки на корточках сидят и распивают чай. Я, кстати говоря, впервые тогда встретился с представителями этой национальности. Молодёжи там не было, она воевала на фронте. В основном там сидели на полу на корточках представители старшего поколения — деды. Но дело в том, что в Самарканде в то время проживало немало русских. Особенно часто наших можно было встретить в Южном парке, где вечерами проводились танцы. На танцплощадках собирались наши солдаты, наши русские девушки. После же того, как меня из госпиталя по ранению выписали, то направили в Туркмению, в город Теджен, расположенный рядом с рекой с одноименным названием. Я попал на формирование 98-й стрелковой бригады, проходившее в пяти-шести километрах от города. В дивизию направлялись ребята из близлежащих госпиталей. Много оказалось тех мужиков, которые в июне 1941-го года приняли на себя первый удар и получили ранение. Кроме того, попадались казахи, узбеки и таджики. Возраст их был молодым и средним.

Я слышал, что эти национальности были не ахти какими воинами…

М.Ш. Ну да, они были недисциплинированными бойцами. Если по правде говорить, ни хуя они не хотели на фронте воевать. Они желали жить в своих кибитках или, как они свои жилища называли, юртах, иметь воду и заниматься сельским хозяйством. Я даже скажу больше того, когда у нас начались бои в степи, среди них появилось огромное количество самострелов. Происходило это лично на моих глазах. Как сейчас помню, один из них бросает гранату, а все остальные поднимают из окопа руки. В другой раз они даже и ноги кверху подымали. Правда, они старались все это делать скрытно. А после говорили: «Моя туда-сюда ранена!» Уже потом приходили представители органов СМЕРШ или работники особого отдела и их с собой забирали. Если удавалось установить, что они действительно занимались членовредительством, то их судили и перед строем расстреливали. Но среди них, впрочем, попадались и хорошие ребята, которые не симулировали, а честно и добросовестно на фронте воевали. Был у меня один такой очень хороший друг, из этих узбеков, о котором у меня остались приятные воспоминания. В моем взводе 4-го стрелкового батальона, в котором насчитывалось 25 человек, было два узбека и один таджик. В основном же они отлынивали от дел. Чуть что надо сделать, он говорил: «Ничего моя не понимает, туда-сюда». Были случаи, когда они замерзали прямо на наших глазах, так как были не очень приспособлены к нормальной армейской жизни. Как правило, это происходило на привалах. Ведь мы в декабре 1941-го — январе 1942-го в сальских степях делали переходы по 30-40 километров, временами останавливаясь где-то в сторонке от дороги. Эти нацмены старались в такие моменты вместе кучковаться и занимали такие места, где меньше дуло, прижимались друг к другу. И представьте себе, когда утром объявлялся подъем, выяснялось, что того-то или другого не до считывались. Еще они закалывали и ели лошадей.

К сожалению, следует отметить, что несмотря на то, что штаб бригады во главе с подполковником Ляшенко проводил большую работу по ее формированию, никто из наших старших офицеров ранее не принимал участие в боях. Потом это отрицательно сказалась на боевых операциях, в которых мы позднее участвовали...

В середине октября 1942 года всех бойцов нашей 98-й стрелковой бригады подняли по тревоге и эшелоном повезли до Астрахани. Надо сказать, немцы до самой Астрахани не дошли: за 110 километров до города заняли оборону и ждали, пока их войска одержат победу под Сталинградом, чтобы в это самое время ринуться на этот город. Мы прибыли на помощь 28-й армии. Причем на это дело отправили не только нашу бригаду из Туркмении, но и бригады из Таджикистана и Узбекистана. Всего там оказалось задействовано четыре таких стрелковых бригады. Должен сказать, в этих частях служило около 10-15 процентов нацменов. Почему? Потому что должен был кто-то и из этих республик воевать. Задача нам была поставлена следующая: пройти с боями Калмыцкие и Сальские степи, форсировать реку Маныч, освободить города и станицы Калмыкии и Ростовской области.

В то самое время, когда наши войска разбили под Сталинградом армию фельдмаршала Паулюса, а немцы готовились пойти на Астрахань, мы начали против них в местечке Ухта участвовать в первых боях. Мы выбивали их их высот, около которых они окопались. Причем выбивали их три раза, так как они, как оказалось, очень круто поднялись. Только с третьего раза нам их удалось оттуда вытеснить. К сожалению, в этих сражениях мы понесли очень большие потери. Затем начали гнать противника их калмыцких степеней и теснить к Ростову, освободили столицу Калмыкии Элисту и ряд расположенных в ее пределах населенных пунктов, потом перешли Сальские степи и начали освобождать от фашистов Ростовскую область. Надо сказать, наша бригада первой вошла в город Сальск Ростовской области.

Кстати говоря, я вы помните, как проходило освобождение города Сальска?

М.Ш. Конечно, помню. Правда, за давностью лет уже многие вещи позабылись. Когда мы входили в город, там против нас действовали остатки вооруженных немцев, в том числе воевавших против нас калмыков. Среди калмыцкого народа существовало в то время такое разделение: если одна половина поддерживала советскую власть, то другая перешла на сторону немцев. В основном бои на этом направлении проходили подвижные. Как говориться, лесов не было и бежать оказывалось совершенно некуда. Кроме того, приходилось соблюдать и некоторые особые правила. Скажем, из-за того, что в ночное время могли появиться вражеские самолеты, категорически запрещалось разводить костры. Спали все мы прямо на земле. Что интересно: во время этих боев как и у немцев, так и у наших имелись передовые отряды, состоявшие из танков и пехоты. Кто на кого нападал, тот и имел свои преимущества. Они давили наших танками, брали в плен… Ситуация складывалась достаточно переменчивая: то мы на них напирали, то они на нас. Потихоньку мы стали их оттуда выдавливать. Потом мы взяли Сальск, освободили такие места, как станицы Мечетинская, Кашальницкая, Зерноград, Батайск, а после, переправившись через Дон и освободив город Ростов-на Дону, вошли в город Краснодар. Уже в конце февраля 1943 года наша бригада оборону на восточном берегу реки Миус, это в районе Ново-Ясеновки, Куйбышево и совхоза имени Горького.

При освобождении Батайска мне запомнился следующий эпизод. Когда наши войска взяли этот город, то оказалось, что немцы оставили там шесть железнодорожных эшелонов, в том числе и один с танками. И тут наши солдаты кинулись на цистерны со спиртом, чтобы можно было выпить и закусить. Никакие командиры их уже не могли остановить. Они продолжали все подряд шмонать, забирая с собой спиртное, сигареты, шоколад, хлеб, колбасу. Увидев все это, я решил тоже пройтись по вагонам и посмотреть. Дело происходило 8-го февраля. Смотрю: в открытом вагоне сидят мой командир батальона, его заместитель, начальник штаба и комиссар. Комбат мне говорит: «Сапер, давай сюда к нам в компанию!» Я влез в вагон и, к своему удивлению, заметил, что все они под мухой на ящиках сидят и распивают содержимое каких-то пузырьков вместе с водкой и вином. Я как посмотрел, так и ахнул. А дело в том, что я в то время немного знал немецкий язык. И я прочитал надпись на немецком: «Опасно для жизни! Метиловый спирт». Они мне его налили в стакан и предложили выпить. «Товарищ капитан! - начал говорить я своему командиру. - Нельзя этого пить, отрава, иначе погибнешь...» «Да хуйню ты говоришь! - осадил меня капитан. - За победу давай выпей с нами!» И все подняли стаканы. Я тут же выпрыгнул из вагона. В ответ последовала ругань. Буквально через два дня все эти ребята насмерть отравились. Уже после войны я, работая в архиве, листал журнал потерь личного состава батальона, то видел о них такие подписи: умер по болезни, похоронен в Батайске. Где именно их похоронили, в книге не указывалось. Кстати говоря, когда я выпрыгнул из вагона и шагал из Батайска в Ростов-на-Дону, то был свидетелем того, как десятки наших солдат и офицеров шатались, поднимались, потом снова падали, их сильно рвало, одолевали конвульсии и судороги. Оказывается, эти муки их преследовали после употребления того самого метилового спирта. Вскоре слухи о массовом отравлении до нашего армейского начальства и тогда с помощью заградотрядов были оцеплены трофейные немецкие эшелоны. После этого мародерство прекратилось.

И тут со мной случилась одна история, из-за которой я на короткое время угодил в штрафной батальон. Значит, после того, как наши войска взяли город Ростов, мы почти полгода, с середины февраля по вторую половину августа 1942 года, стояли там в обороне. В то время в составе 28-й армии находилось помимо нашей части около восьми стрелковых бригад. Но потом наше командование посчитало, что эти бригады по своему штату и боевой готовности действуют менее успешно, чем, скажем, стрелковые дивизии. После этого было принято решение о ликвидации бригад и о создании на их базе 127-й, 221-й и других стрелковых дивизий в составе 5-й Ударной армии (такая была директива Генерального штаба). Это случилось незадолго до начала прорыва на Миус-фронте, в чем я также принимал участие. Наша бригада была преобразована в 127-ю стрелковую дивизию. Она не только получала офицерское, сержантское и рядовое пополнение, но и оснащалась вооружением, автотранспортном, связью, инженерным имуществом.

Больше месяца я, будучи выведенным временно за штат, ждал назначения на должность в свою дивизию. Но, увы, так и не смог дождаться. Через какое-то время нас, трех офицеров бывшей 98-й бригады — меня, Наполеона Матвосяна и Сашу Попова, вызвали в штаб армии и сказали: «Давайте, ребята, идите в резерв!» Там, в этом штабе, прямо с Миус-фронта, нам выдали бумагу о том, что мы направляемся в город Шахты Ростовской области в часть, в которой формируется резерв офицерского состава 22-й армии. Идти нам предстояло через Ростов за 70 километров. Надо сказать, в штабе отлично видели и понимали, в каком огне и дыму находится Миус-фронт. Проводилась мощнейшая артиллерийская подготовка линии обороны немцев. После того, как она закончилась, предполагалась начать штурм вражеских позиций. Большие потери казались нам неизбежными. Поэтому мы такое решение посчитали несправедливым и сказали об этом офицеру штаба. «Сегодня свободных должностей нет, но они завтра будут», - говорили ему. Он все понимал, но нам сказал следующее: «Приказы не обсуждают, а выполняют. Получайте предписание и убивайте в часть!»

Затем последовало прощание с саперным взводом, которым я командовал. Ведь я с ним восемь месяцев прошагал 400 километров по военным дорогам Южного фронта. Я старался сохранять жизнь своих солдат, избегал неоправданных рисков. И что характерно: в то время, как дивизия понесли большие потери, лишилась до 70 процентов личного состава, у потерял во взводе всего лишь двух человек. До сих пор помню некоторые фамилии своих бойцов: Иванов, Суханов, Байзаков, Алиматов. Перед строем я своим бойцам объявил, что убываю в другую часть. У многих, в том числе и у меня, навернулись слезы. Помкомвзвода Иванов меня попросил: «Лейтенант, возьми нас собой!» «Если бы только мог...» - только и был мой ответ.

Но так получилось, что мы, молодые ребята, в Ростове задержались. Прибыли мы туда 1-го августа. Город к тому времени уже полгода жил мирной жизнью, вовсю работали кафе, увеселительные заведения, столовые, магазины, кинотеатры… По вечерам в парках играла музыка, устраивались танцы. Конечно, чувствовался и след войны, который сильно прошелся по городу. Ведь город дважды переходил из рук в руки. По городу ходили военные, повсюду стояли зенитные орудия. И все же Ростов возвращался к мирной жизни. Ну и мы, так как были молоды в то время, там загуляли. Ну а что? Девок, как говориться, много. Перед этим город полтора года находился в немецкой оккупации. А тут свои молодые солдаты появились. Как тут не провести лишнее время? Они сразу сказали: «Давайте к нам!» Их можно было понять: в течение семи месяцев они жили под постоянным страхом быть угнанными на принудительные работы в Германию. А дело в том, что так как Ростов являлся прифронтовым городом, здесь находилось огромное количество военных гарнизонов и повсюду расхаживали военные патрули. И однажды вечером, когда мы шли на какие-то танцы, нас остановил патруль и потребовал документы. В процессе проверки вдруг выяснилось, что мы, вместо того, чтобы прибыть к 10-му июля 1942-го года, на четыре дня задержались. Нас посадили на гарнизонную гауптвахту. Через трое суток (до этого прибывали в постоянном неведении) начальник гарнизона, не знаю, правда, по каким причинам (самого его мы не видели), отдал приказ, который нам зачитал дежурный: «За опоздание на три дня с прибытием в офицерский резерв приказом по Ростовскому гарнизону — 1 месяц штрафного батальона!» А в то время как раз недалеко от Ростова, в пяти километрах западнее от города, проходило формирование 76-го отдельного штрафного батальона Южного фронта. Никаких ни ареста, ни конвоирования с нами не производили. Мы сами пришли на формирование батальона, где собралось всего 240 человек бывших офицеров, от младшего лейтенанта до подполковника и полковника. Все они не имели знаков различия. Бойцы ходили без погон и ремней. Почему, собственно говоря, они не носили ремней, я не знаю. Это, впрочем, мелочь. Большинство являлись активными участниками боевых действий по освобождению Элисты, Сальска, Зернограда, Батайска, Ростова на Дону, Новочеркасска. В основном они попадали в штрафную часть из тыла за какие-нибудь мелкие провинности: скажем, при формировании чего-то украли или по пьянке попали в какую-нибудь нехорошую историю. Я получил месяц штрафного батальона, хотя пробыл там даже чуть меньше — 28 дней. Мы сходили в бой, выполнили свою задачу, после чего нас освободили. После войны я нашел в архиве данные о своем приговоре и написал об этом статью в «Военно-историческом журнале» в 8-м номере за 2012-й год. Вот текст того самого приказа, я вам сейчас его зачитаю:

«Приказ

№ 177 от 9 августа 1943 г.

по отдельному штрафному батальону Южного фронта

Действующая армия.

§1.Зачислить в списки личного состава штрафного батальона красноармейцами (в роту автоматчиков) и взять на все виды довольствия:

8. Попова Александра Николаевича сроком на 1 месяц.

9. Матевосяна Наполеона Гавриловича сроком на 1 месяц.

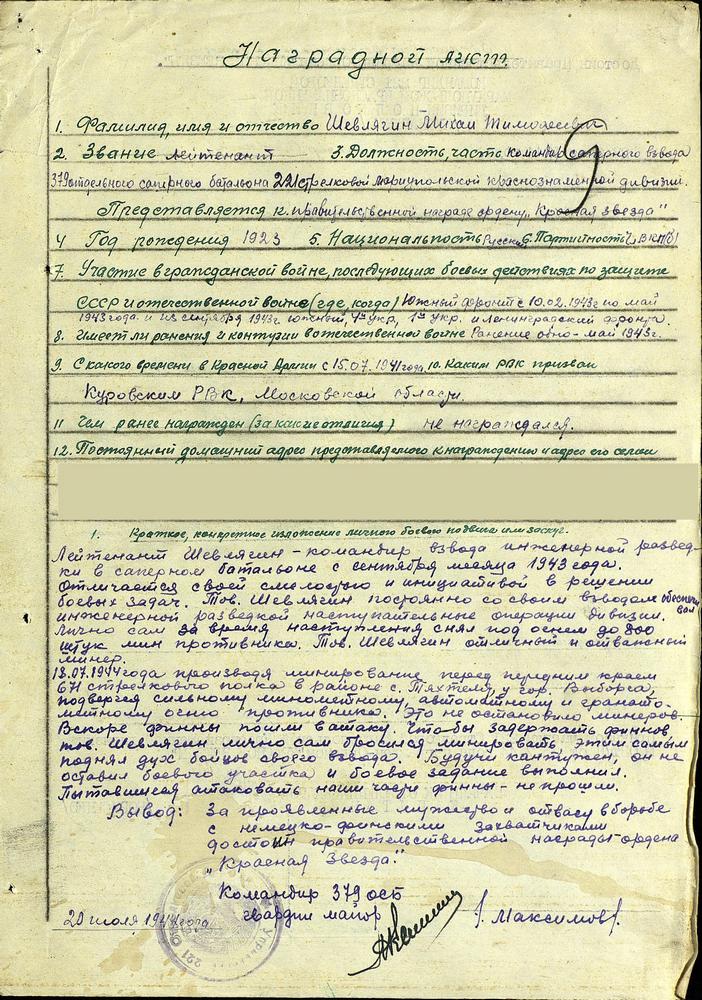

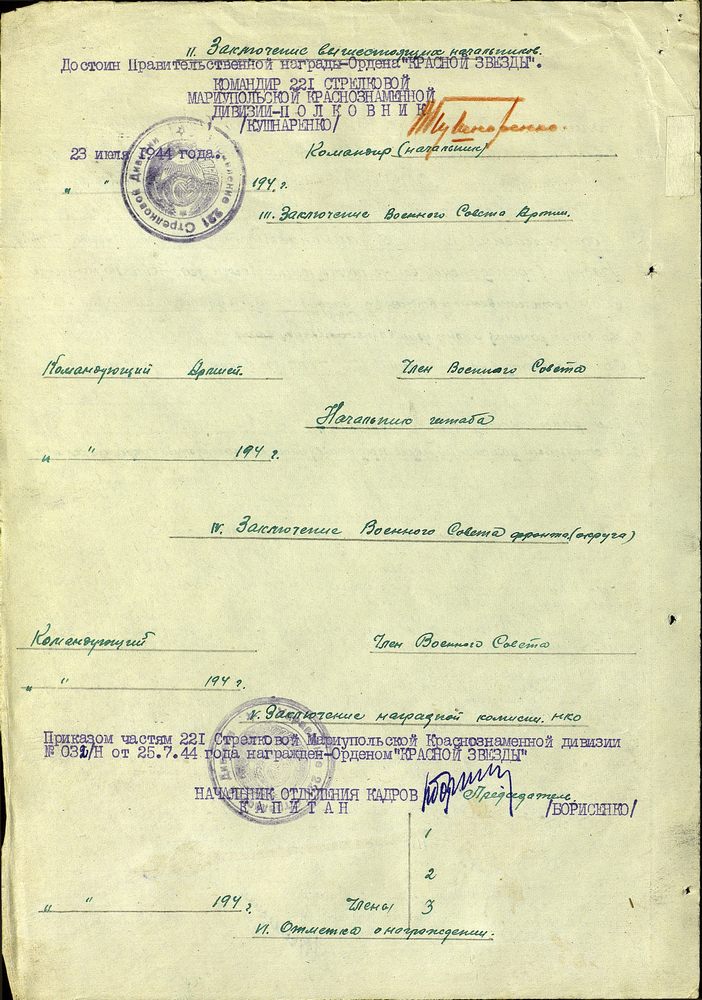

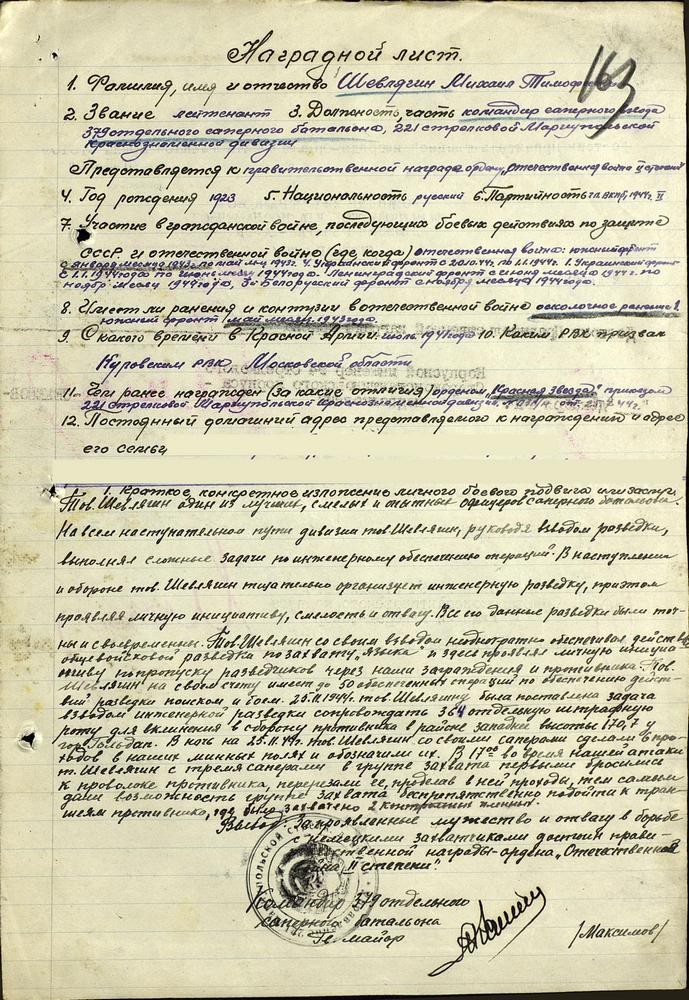

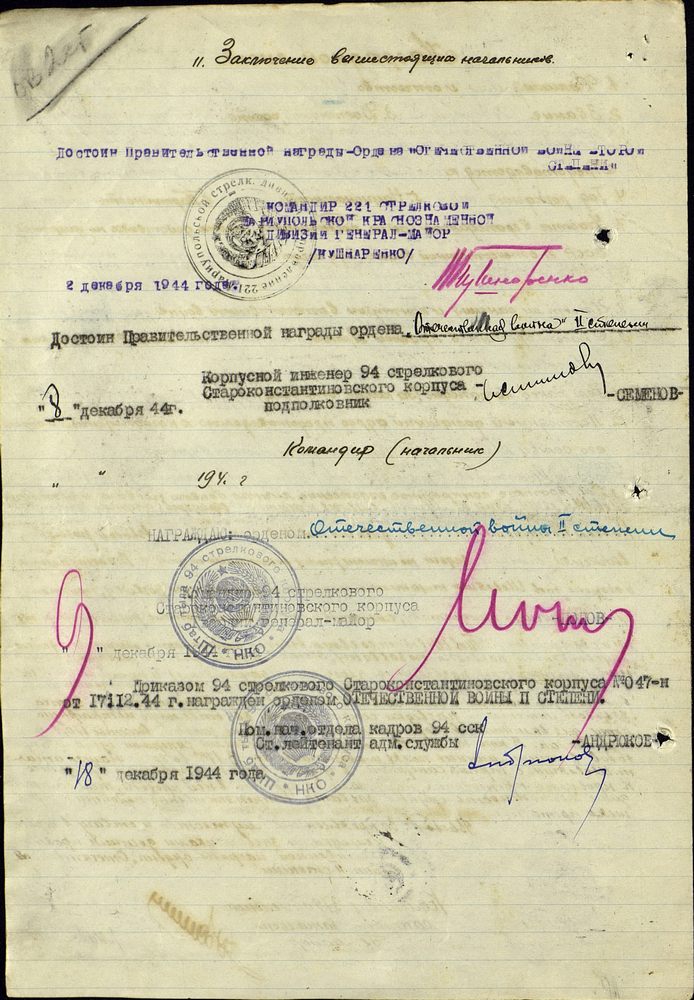

10. Шевлягина Михаила Тимофеевича сроком на 1 месяц.

Основание: приказ по Ростовскому гарнизону № 0162 от 4 августа 1943 г.»

А было ли какое-то официальное объявление приговора?

М.Ш. Нет, ничего этого не было. Нам просто выдали приказ начальника гарнизона о том, что за опоздание на трое суток мы приговариваемся к месяцу штрафного батальона. После этого в составе штрафной части мы провоевали всего лишь месяц (28 дней). Сходили на задание: перерезали железную дорогу, которая проходила в районе дороги «Таганрог — Куйбышев». Почему мы стали выполнять это задание? Дело в том, в этом месте предполагался штурм Миус-фронта, так как немцы могли ожидать по этой дороге помощь для себя. Чтобы их войска по этой дороге к месту не пришли, мы ее заняли и освободили. Потом я попал в резерв, из которого получил назначение в 221-ю стрелковую дивизию.

За столь короткое время пребывания в части сумели познакомиться с кем-нибудь из штрафников?

М.Ш. Нас, я уже говорил, прибыло в штрафбат три человека: нас, трех офицеров из резерва, задержал патруль. Между прочим, ребята были заслуженными офицерами. Так, старший лейтенант Попов, которому на тот момент только исполнилось 20 лет, командовал батареей 76-миллиметровых орудий в 34-й стрелковой дивизии и был награжден орденом Красной Звезды, а 21-летний старший лейтенант — ротой автоматчиков 52-й стрелковой бригады и отмечен медалью «За отвагу». Всего же нас насчитывалось в батальоне 250 человек. Конечно, мы друг с другом общались. Скажем, если я сидел за пулеметом и был его первым номером, то вторым номером оказался бывший полковник. Я носил сам пулемет, а он диски к нему. Я его как-то спросил: «За что ты сюда попал?» На что он мне так ответил: когда со своей дивизией они стояли в тылу на формировании, он то ли за измену, то ли из-за того, что приревновал, тяжело ранил из оружия свою сожительницу. За это ему дали два месяца штрафной батальон. По каким причинам другие к нам попадали, я толком и не знаю. Одно могу сказать: встречались всякие. Обычно за провинности, которые они делали в тылу: воровство в части, истории со спиртным, когда случались драки, применение оружие и тому подобное. Командовал же нами не штрафник, как ошибочно в фильме Досталя «Штрафбат» (фильм лживый), а кадровый командир, майор, который до этого где-то под Сталинградом воевал. В батальоне штат имелся хороший, личный состав подразделялся на кадровый и временный состав. Офицеры, занимавшие должности командиров батальона, роты, взвода, считались постоянными, а мы, прибывавшие в часть за различные провинности люди, временными.

Были ли в штрафбате бойцы, находившиеся более трех месяцев?

М.Ш. Нет, такая вещь абсолютно исключалась. Дело в том, что три месяца считались максимумом нахождения в штрафной части. Обычно провинившимся давали по два месяца.

Как вы относитесь к несколько назад вышедшему фильму Николая Досталя «Штрафбат»?

М.Ш. Они сняли самую настоящую галиматью! В фильме выдерживается мысль, что победы одерживали только штрафники, которых под дулом автомата гнали на немецкие пулеметы наши заградотряды. Конечно, штрафбаты кидали на наиболее опасные направления фронта. В приказе Сталина за № 227 от 27 июля 1942 года прямо говорилось: штрафники кровью должны искупить свою вину перед Родиной. Поэтому их посылали на выполнение таких задач, где происходили большие потери. Конечно, штрафники решали и эти вопросы, но не определяли конечный успех операции. В чем состояло отличие действий штрафников от нештрафников? Я это вам сейчас объясню. Прежде чем начиналась наступательная операция, по 15, по 12 минут, а иногда до получаса проводились артиллерийская и авиационная подготовки. Только после этого наша пехота шла вперед. Из-за этого потерь было намного меньше. Когда шли в бой штрафники, никакой ни авиационной, ни артиллерийской подготовки не проводилось. В этом состояло основное отличие.

Какие вы несли личные потери?

М.Ш. Когда стояли и формировались, потом находились в обороне, потерь почти не несли. Их не было! Когда же шли в бой, теряли треть убитыми или ранеными. Убитых потом мы собирали и хоронили в братской могиле.

Как относились ваши кадровые командиры к вам, пока вы отбывали срок в штрафбате?

М.Ш. Я бы сказал, нормально относились. Ведь они свой офицерский долг выполняли, а мы свой в рядовой команде. Конечно, они с нам в бой не ходили. Наши командиры сидели в траншеях и смотрели за тем, как мы из них выбегали и шли вперед. Они себя не подставляли. Да и кому и зачем это было нужно? Мы жили только одним: если что тебе приказывают, ты это выполняешь и идешь вперед. А уже после, если кто-то в живых оставался, из штрафбата освобождался.

Расскажите о вашем пути после штрафного батальона.

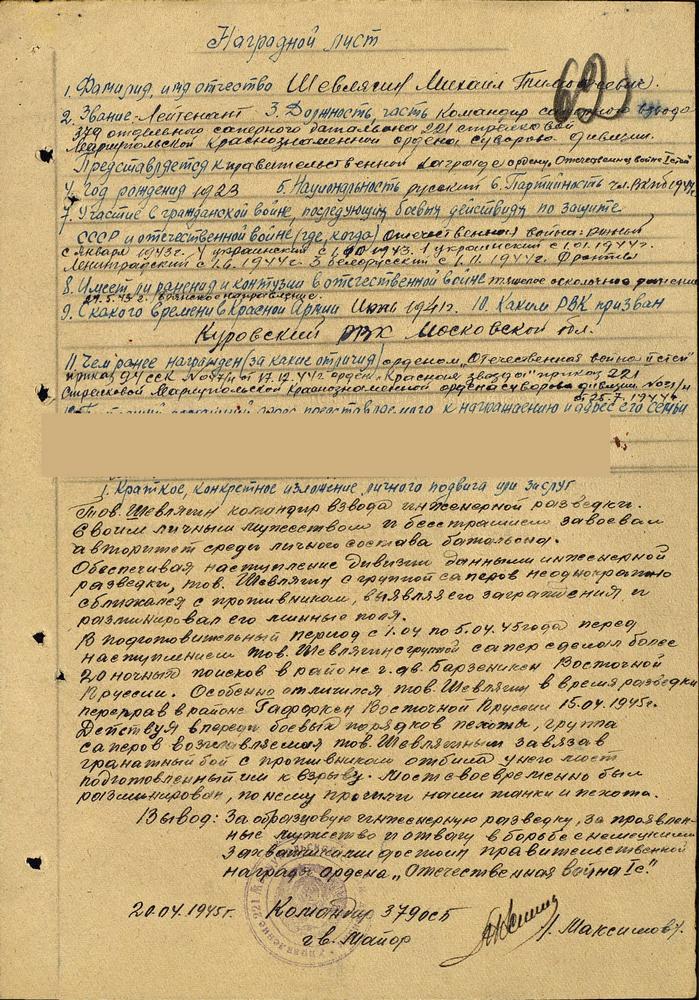

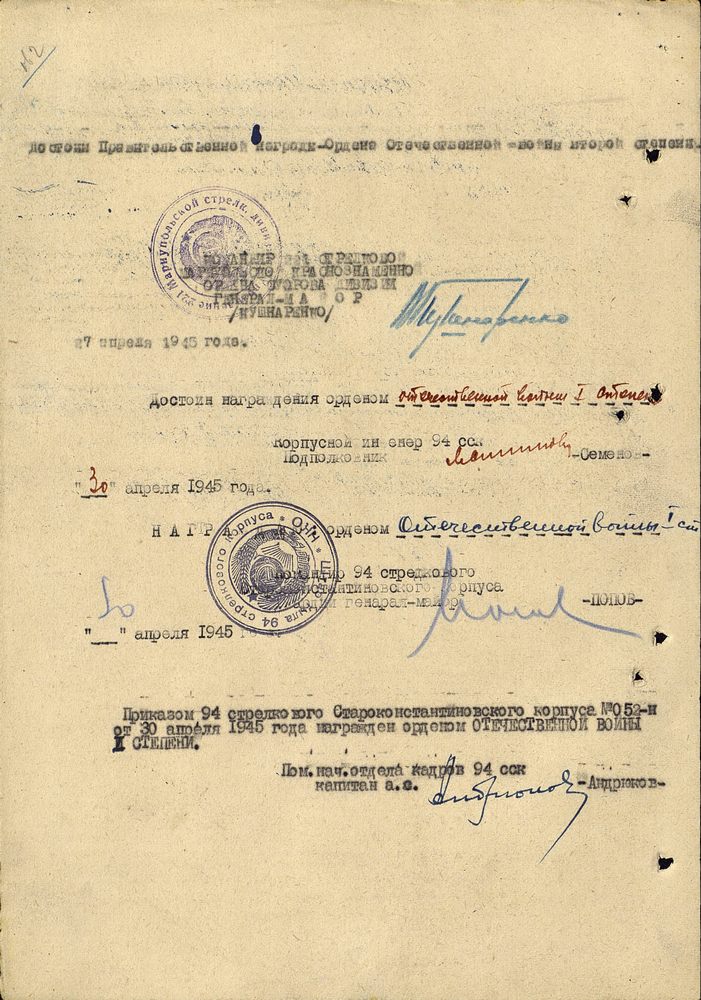

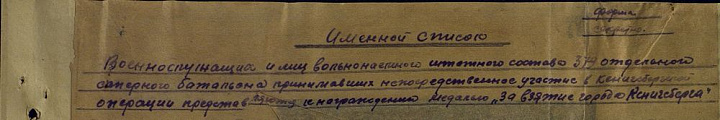

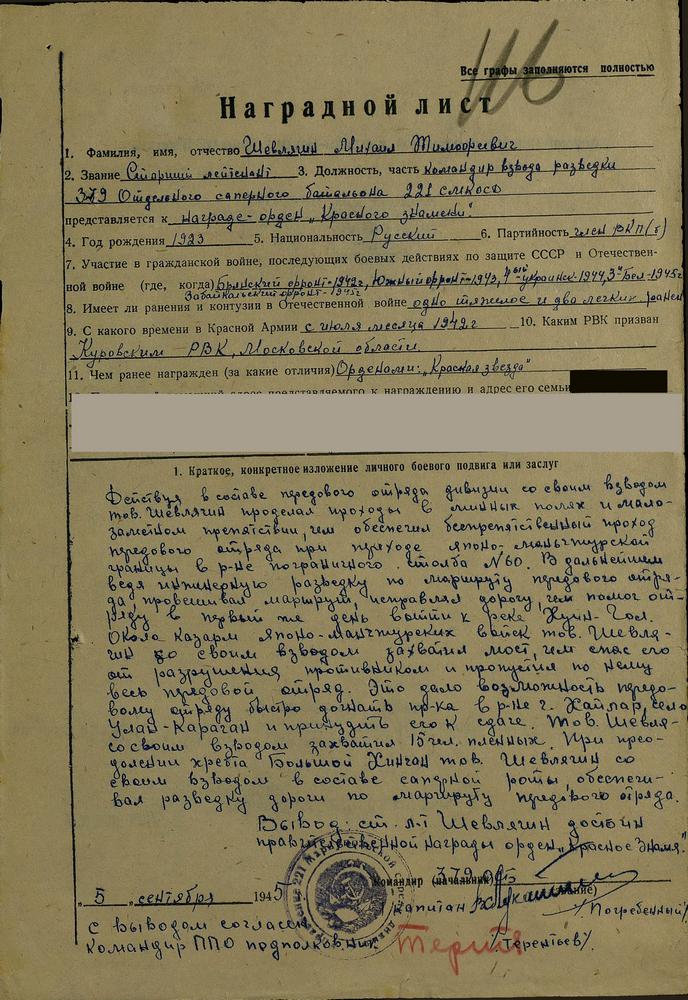

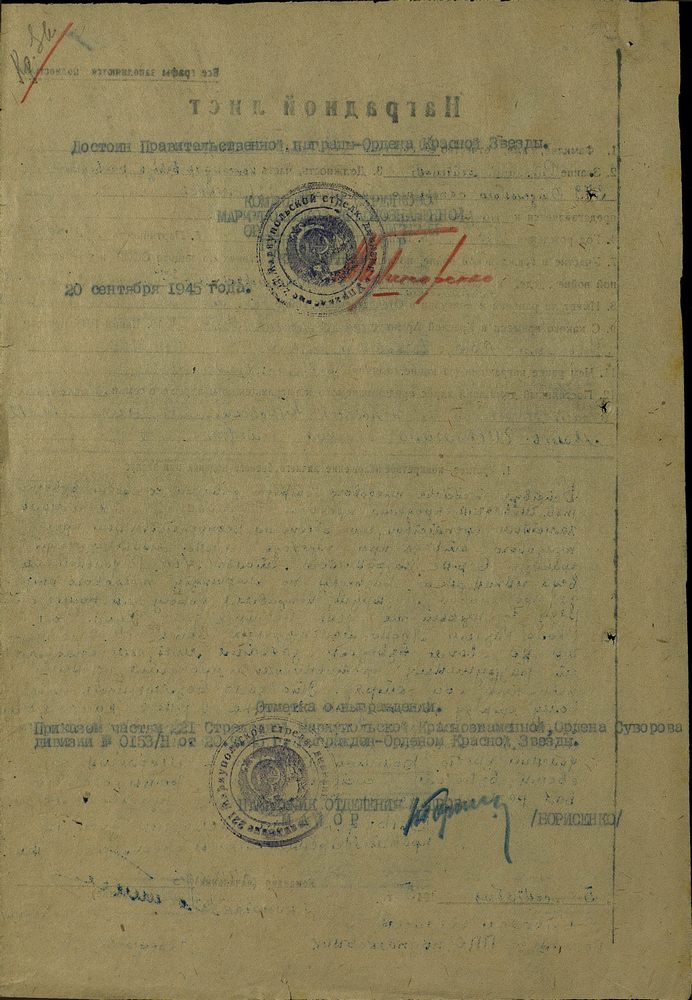

М.Ш. Я попал в 221-ю стрелковую дивизию. В ее составе участвовал в освобождении Донбасса, Украины, Восточной Пруссии, а закончил свой путь на Забайкальском фронте. В марте 1946 года, уже будучи капитаном, я демобилизовался из армии по ранению. Должен сказать, что наша 221-я Краснознаменная Мариупольско-Хингамская дивизия проходила два формирования. В первый раз дивизия формировалась на Урале. Потом ее бросили под Сталинград, где она понесла громадные потери и была расформировано. Второй раз она формировалась в мае — начале июня 1943 года на Миус-фронте. Первое время дивизией командовал молодой полковник Блажевич Иван Иванович, литовец по национальности. Кстати говоря, очень хороший мужик! Раньше он командовал воздушно-десантной дивизией. После того, как началось взятие городов, его с должности комдива отозвали, а его место занял его бывший заместитель Кушнаренко.

Поскольку наша дивизия особенно отличилась при освобождении Донбасса и удостоилась почетного наименования Мариупольская, расскажу об одном из многих эпизодов по освобождению этого края. Осенью 1943 года командование 44-й армии поставило нашей дивизии, 130-й стрелковой дивизии и Азовской военной флотилии такую задачу: овладеть городом Мариуполем. Надо сказать, на этом участке фронта немецкие войска особенно ожесточенно сопротивлялись, предпринимая яростные атаки на позиции наступающих на город полков. При отступлении они минировали дороги, поля, подвалы. И все же 9 сентября мы ворвались в этот город. Наша дивизия вошла в его северную часть, 130-я — ударами с востока заняла северную и восточную часть, а с юго-запада с немцами вступили в бой за город десантники Азовской военной флотилии. Стоит отметить, что основной силой, ударами которой производилось освобождение города от фашистских войск, являлся передовой подвижной отряд дивизии. В его состав помимо 296-й отдельной разведывательной роты и отдельных стрелковых подразделений входил, в частности, и саперный взвод под моим командованием. Проходя по улицам города, мы ликвидировали очаги сопротивления, брали пленных. Помнится, в одном из подвалов нами была заблокирована и взята в плен команда факельщиков в количестве пятнадцати человек, которая поджигала город, забрасывала гранатами подвалы и землянки, в которых прятались наши женщины, старики и дети. Войдя в один из таких подвалов, мы с ужасом обнаружили там кровавое месиво из человеческих тел. Наши солдаты, как только увидели все это, потребовали взятых нами пленных уничтожить. Город, когда мы в него вошли, предстал перед нами полностью сожженным и разрушенным. Особенно мне запомнился следующий характерный момент. Когда на центральной площади проводился митинг, посвященный освобождению города от немцев, на него приехал сам командир дивизии полковник Блажевич. Так вот, во время его проведения командир передового подвижного отряда капитан Могила спросил у Ивана Ивановича: «Что будем делать с фашистами-поджигателями?» Ответ комдива оказался прост: «Повесить!» После этого наши саперы соорудили на площади виселицы, а бойцы комендантского взвода только что вынесенный приговор привели в исполнение.

|

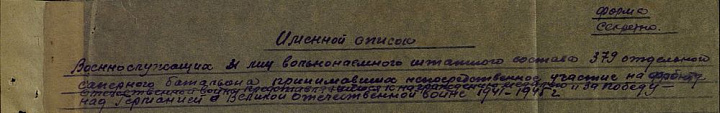

| Интервью и лит. обработка: | И. Вершинин |