Родился 19/8/1923 года в городе Умани Киевской губернии. Мой отец Мошка (Моисей) Гринберг, 1894 г.р., участник 1-й Мировой Войны, был сезонным рабочим: летом работал столяром и стекольщиком на стройках, а зимой – кузнецом. Семья наша была небольшой: родители, старшая сестра Сима, я и младший брат Абрам 1927 г.р.

В начале тридцатых годов мы поехали по призыву властей в дальневосточную тайгу, в Биробиджан, но через год семья перебралась в Кемеровскую область, где отец работал на стройке в Прокопьевске, а еще через год нам пришлось вернуться в Умань. Жили мы бедно, и все мои воспоминания о детстве связаны только лишь с постоянным голодом.

Я белый хлеб до войны даже в глаза не видел. Успел закончить только 7 классов школы, а дальше учиться уже не было никакой возможности. В 1940 году вышло постановление о реорганизации «Трудовых резервов» и у нас на заводе «Труд» открыли шестимесячную школу ФЗО (фабрично – заводское обучение), готовившую рабочих для литейного производства.

В ФЗО кормили и давали обмундирование, а для меня это было важно.

В мае 1941 года я закончил ФЗО и с группой товарищей получил направление на работу в Витебск, на станкостроительный завод имени Кирова.

Вскоре после начала войны поступил приказ об эвакуации нашего завода на восток, мы участвовали в погрузке станков в эшелон, а потом нам говорят – «Фэзэушники, возвращайтесь в общежитие и ждите. За вами придут». Мы ждали, пока нас заберут вместе с заводом, но выяснилось, что про нас просто забыли. Мы сами пошли на вокзал и увидели, как на путях стоит состав от нашего завода, станки в вагонах, а рядом заводское начальство. Директор завода увидел нашу толпу и распорядился - «Грузитесь!». Нас эвакуировали в Саратов, где на территории бывшей трудовой исправительной колонии был станкостроительный завод №311.

Я работал в литейке. Весь рабочий и инженерный состав завода получил бронь от призыва и до конца 1942 года почти никого из рабочих не отпускали на фронт. Жизнь в тылу была, скажем прямо, совсем безрадостной – опять беспрерывный голод, изнурительный труд, заедали вши, а зимой, хоть караул кричи, одежда на нас была старая, еще та, что дали в ФЗО, а теплых вещей мы не имели. Я стремился на фронт, понимал, что все мои родные уже погибли в оккупации, и хотел лично отомстить немцам.

– Как удалось призваться?

– Обычно все, кто получал повестку на призыв - шли в отдел кадров, где им выдавали справку-освобождение от призыва. И когда я в июле 1942 года получил очередную повестку, то решил, что в отдел кадров не пойду. В военкомате никто не спрашивал, кто с оборонного завода, а кто обычный призывник, и меня призвали. Попал в учебный лагерь Гороховец, в проклятое место.

Эта запасная учебная дивизия в Гороховце была хуже немецкого концлагеря.

Кормили баландой или мерзлой картошкой, хлеба давали всего по 400 грамм в сутки, дело доходило до того, что запасников кормили только щами из крапивы.

Я попал на курсы связистов, а оттуда меня отправили во взвод связи в новый, формируемый 888-й гаубичный артиллерийский полк РГК, который формировался там же в Гороховце. Начальником штаба полка был мой бывший витебский директор завода Кригер.

Я попал на батарею, которой командовал старший лейтенант Волков.

Полк имел на вооружении 152-мм гаубицы, 4 батареи, по 4 орудия в каждой.

Зимой ударили морозы под 30 градусов, а мы в поле на занятиях, в дырявых шинелях и легких американских ботинках. Да еще костры в поле нам запрещали разводить.

Когда нас в начале 1943 года отправили на фронт, то мы ликовали, надеясь, что на фронте нас ждет хоть какая-то, но иная доля. Перед отправкой на фронт нам ботинки заменили на валенки, но когда мы прибыли под Старую Руссу в район сплошных болот, то все снова кинулись искать ботинки, снимали их с трупов, поскольку в мокрых валенках сразу отмораживали ноги.

Ждали, что на фронте нас будут прилично кормить, но попали на передовую в неудачный период, кормили нас скудно, и даже не каждый день, объясняя такое положение трудностями подвоза продовольствия к передовой. Нас просто шатало от слабости, мы опять голодали.

И чтобы хоть как-то себя поддержать, мы выкапывали из-под снега трупы лошадей, убитых или павших еще в прошлом году, варили это гнилое мясо в котелках, выпрашивая соль у танкистов, так как без соли это мясо было вообще невозможно есть. Кругом только леса, сожженные деревни и болота. Связь прокладывали по лесам, она часто рвалась, вообще, не помню, чтобы была хоть какая-то передышка, и когда нас отвели на переформировку, то мы вздохнули с облегчением, надеялись, что хоть немного отдохнем. Истощенные, в бане не были три месяца, все грязные, оборванные, замученные вшами. Нам казалось, что миллиарды вшей едят нас заживо. Но не тут-то было. Нас перебросили под Курск.

Помню марш к передовой, 120 километров пешком.

– На Курской дуге полк выводили на прямую наводку?

– Нет. Орудия стояли в 3-5 километрах от передовой, а я находился с командиром батареи на НП, в пятистах метрах позади от нашей первой линии обороны. Мы оказались на острие немецкого удара. Когда начались боевые действия, то все вокруг горело, невозможно было понять, где фронт, где тыл. Танки постоянно рвали проводную связь и поэтому большей частью команды на огневые позиции передавались по рации. А когда удавалось под огнем устранить порывы, то командир батареи, проверяя свои расчеты и сверяясь с картой, передавал через меня, связиста-телефониста, старшему на батарее данные: «Ноль – десятый. По местам стоять… Угломер… Буссоль… По пять снарядов…Огонь!». А потом тебя посылают с катушкой провода в пехоту, на НП командира стрелковой роты, а там вообще сущий ад в те дни был.

Чтобы как-то сохранить проводную связь от передовой к огневым позициям где-то посередине создавались промежуточные пункты связи, и телефонисты только успевали под огнем бегать по линии на разрывы. После Курска от взвода управления и в батарейных отделениях связи людей фактически не осталось, а у огневиков потерь почти не было.

– Когда вас в первый раз ранило?

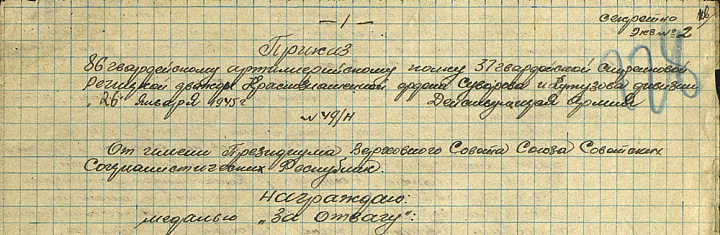

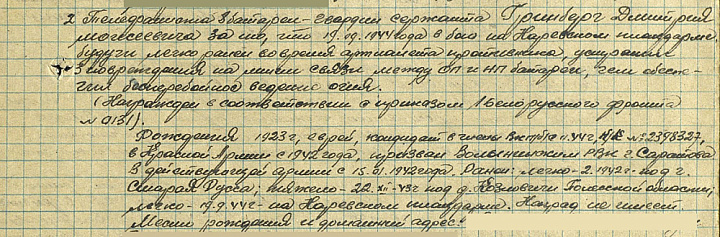

–В начале зимы, когда шли бои в Белоруссии, за Гомелем. Побежал с НП на порыв, попал под снаряд, осколками меня ранило в спину и кисть правой руки. Я еще успел исправить порыв, подключиться к линии связи и передать на НП, что ранен, и потерял сознание. Очнулся, только когда меня санитары затаскивали на сани. Отвезли в Гомельский госпиталь, где я пролежал полгода. В июне 1944 года меня выписали из госпиталя в запасной полк, откуда покупатель из 37-й гвардейской Речицкой стрелковой дивизии отобрал меня вместе с другими на пополнение в артполк. Почти месяц мы догоняли наступающие части 65-й Армии.

Прибыл в 86-й гвардейский артполк, которым командовал подполковник Певзнер. Меня направили служить командиром отделения связи на батарею капитана Кузнецова, позже погибшего на польской земле от прямого попадания снаряда в НП…

Батарея была вооружена 4 орудиями калибра 76-мм.

– Сколько раз вас еще ранило?

–Еще два раза. На Наревском плацдарме я шел, таща на себе две катушки и два телефонных аппарата и попал под обстрел. Осколок вонзился в ребра, и в итоге месяц я провел в госпитале.

А следующее ранение получил в начале сорок пятого года, когда шли жестокие уличные бои за город Граудениц. Связь приходилось прокладывать через дома, по лестничным пролетам и чердакам. Здесь я получил пулевое ранение в голень правой ноги. Из Польши меня отвезли в госпиталь в тыл, в город Гусь- Хрустальный Владимирской области, где я перенес две операции и пролежал до мая 1945 года. Выписали из госпиталя и отправили меня снова на запад, но в свой полк я уже не попал, до 1947 года служил танкистом, заряжающим танкового орудия.

– С каким настроением переходили границу с Германией?

– Хотелось побыстрее добить немцев и закончить с войной. Настроение было приподнятым и боевым. У нас была довольно долгая передышка в активных боевых действиях перед январским наступлением 1945 года, и в это время политработники проводили свою работу и, кстати, уже тогда, нам внушали, чтобы мы достойно вели себя на территории Германии.

В войсках звучали лозунги: «Мы освободили свою землю от Черного до Баренцева моря, и теперь добьем врага в его логове!», а когда мы уже продвинулись вперед, то текст в наших листовках был уже таким: «Сегодня в Данциге и Гдыне, а завтра будем мы в Берлине!».

Когда мы еще стояли на польских плацдармах перед наступлением, немецкая пропаганда всячески пыталась нас разложить, снизить наш боевой настрой. На наши головы летели немецкие листовки, на одной стороне текст: «письмо дочки из деревни» - «…Дорогой папочка, кушать нечего, корова сдохла, мы голодаем. Заканчивай войну, штык в землю!», а на другой стороне немцы пытались нас подавить следующим текстом: «Русский солдат. Ты стоишь на пороге Германии, но Берлина тебе не видать! Перед тобой тысячи минных полей и противотанковых рвов, и здесь тебя ждет только смерть!». Но в сорок пятом году такие немецкие листовки мы воспринимали со смехом, мы уже научились воевать и умирать, и запугать нас «тысячами минных полей» было нереально.

|

В годы войны с товарищем, Д. М. справа |

– Ветераны рассказывают, что на Наревском плацдарме активно вели свою пропаганду и власовцы. На вашем участке фронта было такое?

– Точно не помню, было ли такое на Нареве. А вот на Курской дуге нам комиссары раздавали листовки, в которых объясняли кто такой предатель и изменник Родины генерал Власов.

Листовка так и была озаглавлена: «Кто такой Власов?». Мне доводилось видеть, как брали в плен «власовцев», их не расстреливали на месте, но по морде били сразу.

– Ваше отношение к политработникам и к Сталину?

– К политработникам я относился неплохо и считаю, что на войне они сыграли положительную роль. Ведь многие бойцы понятия не имели, что происходит вокруг, и только благодаря политработникам мы узнавали, что сейчас происходит на фронте и в мире. Настоящие политработники интересовались, как живут в тылу семьи красноармейцев и старались помочь.

Не забывайте и то, что основная солдатская масса была малообразованной, в передовых стрелковых частях было много нацменов, слабо владевших русским языком, и плохо осознававших, за что они воюют, и тут политработа была необходима.

Я на фронте вступил в кандидаты ВКПб, но из-за ранений членом партии на войне стать не успел, и только в 1948 стал коммунистом.

А насчет Сталина я вам вот что скажу: армия состояла из простого народа, мы были люди темные, и многие из нас безоговорочно верили в то, что нам преподносила официальная пропаганда. Сказали про Сталина что он «вождь, отец и военный гений», значит, так оно и есть. Правду, кто такой был Сталин на самом деле, мы узнали уже после войны, после 20-го съезда.

– Межнациональные отношения во время войны?

– У нас служили на батарее казахи, узбеки, и отношение к ним было нормальным.

Как всегда, в истории, крайними оказались евреи, к ним отношение было негативным.

Сколько раз мне пришлось выслушивать: «Ваши все в Ташкенте, а ты на фронт как попал?».

И бесполезно было что-то таким людям доказывать. Я сначала пытался, мол, ребята, вы что, охренели, в каждом взводе по еврею, что за чушь вы несете, а потом понял, что ничего не помогает. А когда начинают в полку представлять к наградам, так сразу знаешь, что если на тебя и заполнят наградной лист, то в самую последнюю очередь, потому что ты для старшего начальства в первую очередь - жидовская морда, и человек второго сорта.

После войны жил в Биробиджане, и иной раз едешь домой на поезде, подъезжаешь к границам ЕАО со стороны станции Бира или станции Облучье, и слышишь как в вагоне кто-то произносит: «О, скоро приедем в Хитроград-Жидоград»…

– У вас немцы родителей и брата расстреляли, старшая сестра пропала без вести. В Германии было желание мстить всем немцам?

– Нет, поскольку я понимал, что обычные гражданские немцы не виноваты в том, что делали фашисты. Я не трогал гражданских, и пленных тоже никогда не расстреливал. Таковы были мои убеждения. Кто немцев нисколько не щадил, так это поляки. Мне пришлось уже после войны один раз наблюдать, как зимой поляки выселяли немцев из Померании. Стоял мороз, а поляки загоняли немцев в легкой одежде в вагоны. Нам стало немцев жалко, мы вступились, а поляки нам отвечают: «Это не ваше дело. Вы не лезьте. Они у нас такое творили!»…

Насчет мести всем немцам, надо еще принять во внимание, что еще до перехода польско-германской границы нас несколько раз собирали на показательные расстрелы мародеров и насильников перед строем, и эта мера действовала, как предупредительная.

Никто не хотел так позорно умирать.

– Как были организованы снабжение и фронтовой быт в артполку?

– Я вам уже сказал, что под Старой Руссой приходилось из-за голода питаться падалью. Начиная с Курской дуги рядовых красноармейцев кормили сносно, но не обильно.

В начале сорок пятого года, когда на немецкой земле к нам в руки девятым валом пошли трофеи, мы наконец-то впервые за войну отъелись.

У огневиков орудия таскали «студебеккеры», так они в машины много трофейной еды загружали, и с нами, со связистами, всегда делились. Иной раз старшина дивизиона спрашивает: «Что готовить?», а ему артиллеристы отвечают: «Привези только чай с сахаром. Остальное все есть». Хуже всего дело обстояло с обмундированием. Обычный связист-телефонист всегда грязный, оборванный, в разбитых ботинках, ведь все время приходилось или бегом по полю боя, или ползком по грязи. Но старшина ОВС тебе новое обмундирование, или хотя бы только шинель, раньше срока никогда не выдаст. Так что, или так ходи, как шахтер в забое, или, если не брезгуешь, с убитых шинель и сапоги снимай. Но нам, кстати, немецкие сапоги наши офицеры запрещали носить, так до конца войны в ботинках с обмотками проходили.

– Немцы как вояки какое впечатление оставили?

– Мне трудно сформулировать общую оценку. Воевать они умели.

Особенно немецкие снайперы – кто у нас на передовой в полный рост встал, сразу убивали. Сильное впечатление оставили немецкие реактивные минометы, которые били, ничем не хуже наших катюш. Я думаю, этот вопрос надо задавать пехотинцам, они больше, чем мы, связисты, непосредственно соприкасались с немцами лицом к лицу.

– Тяжело было каждый раз под огнем идти на порыв линии связи?

– Нет. Ко всему привыкаешь. Страха не было, ведь я был молодой, зачем себя жалеть?

Я вообще не припомню случая, что у нас на батарее кто-то струсил или не выполнил приказ.

К войне относились как к работе. Связь прерывается, комбат начинает орать матом: «Связь немедленно!», выскакиваешь из окопа и бежишь по линии, искать порыв. Нашел разрыв, вместо плоскогубцев зачистил концы провода прицельным приспособлением от карабина, срастил концы, проверил – есть связь, и назад на НП. И все это под огнем, петляешь между разрывов снарядов, но знаешь, что все равно, от своей пули или осколка не убежишь.

А сколько связистов у нас подорвалось на минах…

Иной раз прокладываешь провод связи прямо по трупам наших бойцов, но при этом у тебя нет времени об этом думать, главное – дать связь…

– Как складывалась ваша жизнь после демобилизации из армии?

– В феврале 1947 года я демобилизовался из армии и поехал в город Бершадь Винницкой области, к девушке, с которой переписывался. Она была сестрой моего однополчанина, и он дал мне ее адрес. Мы сразу поженились. На Украине в это время был сильный голод, и мы решили уехать в Биробиджан, как раз шел «дальневосточный набор» на работу. Мы с женой завербовались и поехали на Дальний Восток, забрав из Бершади ее мать и трех малых братьев и сестер. Приехали на Дальний Восток, а нам в Биробиджане говорят: «Вы молодые, мы вас только в колхоз можем направить» - «Так зачем я сюда через всю страну ехал? И на Украине колхозов полно» - «А ты, вообще, кто по специальности? Что умеешь?» - «Я литейщик» - «Что же ты сразу не сказал. Нам литейщики позарез нужны».

Я стал работать в литейном цеху завода «Дальсельмаш» (бывший обозо-строительный завод), и протрудился в нем литейщиком до выхода на пенсию, до 1990 года, а жена стала работать в деревообделочном цехе, а затем двадцать лет работала заместителем главного врача нашей заводской больницы по административной части. Вырастили троих детей.

| Интервью и лит.обработка: | Г. Койфман |