Я родился 20 мая 1925 года в селе Афанасьевка Перещепинского района Днепропетровской области. Мои родители были единоличниками, родились они в конце XIX века. Мама умерла в 1926 году, потому что сильно болела. Отец, Николай Григорьевич, имел свою землю, корову, пару рабочих лошадей, племенного жеребца, овец, свинку и курей. Когда началась коллективизация, я был совсем маленьким. В 1929 году всем предложили идти в колхоз, сначала наша семья не захотела, ведь тяжело отдавать свое хозяйство в общее владение. Чуть позже отец понял, что деваться некуда, пришло такое время, что надо идти в колхоз. Сдали лошадей и жеребца, все сельскохозяйственное оборудование, а потом что получается: все отдали, а жить-то не на что. Так что в колхозе отец стал работать обыкновенным трудягой, получал 400 грамм отрубей за один трудодень. И вот так жили. Дожили до того, что в 1933 году уже совсем нечего кушать. Стали кое-что продавать и на эти деньги прикупали хоть что-то. Потом появились в деревне пришлые люди, которые приходили уже после того, как отец сдал все в колхоз, искали хлеб. Назывались они активистами. Выбирали все подчистую. У бабушки, она неграмотная, ни писала, ни читала, зато борщ варила великолепный, была скрынька, ящик, она до революции работала у пана поваром, накопила платья и юбки – все это забрали активисты. Они какое право имели?! Стали хозяевами жизни. Дедушка же трудился у пана кучером. Ему на каждую зиму выдавали тулуп, красивый и теплый, потому что пан выезжал в гости в соседнее село, гостевал и чай пил. Активисты и тулупы забрали. Все, что можно, выбрали. Остановлюсь на одном – я тогда еще мало понимал, как, что и к чему, но не мог уразуметь, как это приходят сегодня одни, завтра другие. Ищут на кровати и под кроватью, за столом и под столом, за ящиком. Что искать, когда все забрали?! Один смотрит за печь, за грубу, а второй стоит возле бабушкиной скрыни, которая была прислонена к стенке, но оставался еще небольшой промежуток. И начал шарить, первый спрашивает, что там. Ищущий отвечает, мол, лежит веревка. И представьте, при этом заявляет, что это его веревка. Но слушайте, товарищ, как это она твоя, когда я точно знаю, что с помощью этой веревки с петлей, длиной полтора метра, я зимой собираю камыш. Дело в том, что мы жили возле речки, подкашивал этой веревкой камыш, после чего собирал в кулек, взваливал его плечи и нес домой, печку топить. Так что мне осталось воспоминание на всю жизнь – как может быть веревка его, когда он не хозяин! Потом уже, спустя некоторое время, чуть-чуть повзрослев, я стал доходить до мысли, что все равно отомстил бы, каким путем, не знаю, но врунов надо наказывать.

Затем в том же 1933 году, весной, отца вызывают в район. Ну, требуют, значит, надо идти. Несколько человек так вызвали. По сельскому обычаю отца называли не куркуль, а середняк. Пошел, и пропал. Сегодня нет, завтра и послезавтра тоже отсутствует. Бабушка, мать отца, говорит старшему брату Николаю, 1920-го года рождения, пойти на поиски. Попросила меня пойти и нарвать травы, которая появлялась из земли ранней весной двумя листочками, нарвать ее, бабушка лепешки сделает, а Николай отправится в путь, чтобы узнать, что с отцом сталось, ведь три дня нет дома. Я все это собрал, бабушка лепешки в тряпочку завернула и послала брата в район, до которого нужно было идти около 18 километров из нашего села. К вечеру Николай вернулся, стал рассказывать нас с бабушкой: «Зашел в земельный райотдел, рассказал, откуда я, назвал фамилию отца. Спрашиваю, где он, уже три дня нет дома, у нас такого еще не было». Они развели руками и подсказали сходить в другое здание. Там находилась милиция. Пришел брат туда, так само стал рассказывать. Говорят, что там отца тоже не было. Никаких концов. Бабушка удивилась сильно: «Как же так, к кому же обращаться?» Забрали его куда-то, и никакого известия. Вы знаете, я, откровенно говоря, уже на свой ум стал соображать, раз отца называли середняком, то положение было такое, чтобы уничтожать попов, богачей, куркулей. И его в эту группу почему-то отнесли, хотя отец нигде не выступал и никого не агитировал – пригласили в колхоз, и пошел. Даже если он с кем-то и говорил, то я ни разу не слышал, чтобы против власти что-то говорил. Возможно, сильно боялись агитации против ошибок власти.

Жизнь продолжалась. Я ходил в школу, но знаете: ни карандаша, ни тетради, ни книжки не было – не за что купить. Бабушка есть бабушка, она уже не работала. В школе же что делалось? Бывает такой урок, что учительница к доске вызывает, и указывает, чтобы я дальше читал параграф из учебника. Поднимаю книгу, и, знаете, у меня все строчки видно, что они черные, а буквы не могу читать, все идет сплошной линией. Почему так? Мы со старшим братом зимой ходили в поле, где мыши наносили к своим норам кучи колосков и травы, все это загребали и приносили домой, где бабушка мыла «награбленное» и варила кашу. А там в этих колосках грызуны приносили и ядовитую траву-блекоту (украинское название черной белены). При легком отравлении этими черными зернышками ухудшается зрение и появляется сухость во рту. Но все это я после узнал, будучи взрослым. Учительница же в то время говорит: «Плохо, садитесь». Мне вроде бы как до слез жалко, но я еще не понимал, что от такого дела можно и заплакать.

Время шло, я окончил 7 классов. Председатель колхоза Сытник вызвал меня и говорит: «Так, Половинка, будешь сельским почтальоном». Ну что же, работа хорошее дело. Беру подписки у людей на газеты и журналы, иду в следующее село, на центральную почту, забираю газеты и журналы согласно списку, и разношу по домам. Год так прошел, второй. Не знаю, сколько мне писали трудодней, потому что трудодень быть рассчитан так – 0,25 трудодня, 0,5, 0,75 и целый, который назывался палкой. Но хватало. Колхоз к тому времени уже немного поднялся, потому что даже хлеб на поля пекли, мне тоже давали буханку. Простой пример – подходит урожай, кавуны (тыквы) привозят нам в колхозный двор, раскладываем их по кучкам на первый и второй сорта. Дальше привозят пшеницу, семечки. Отдельно все складывается и выдается согласно трудодням. Распределяется урожай так: сколько колхоз заработал денег, ведь продавали овощи или еще что-то, каков натуральный урожай. После этого считался продналог. Бывали такие случаи, что еще и задолжались государству, не хватало денег. Тогда недостача переносилась на следующий год.

Зато на те деньги, что я получал по итогу года, за три копейки можно было купить килограмм помидор, огурцов, капусты или моркови. А еще в селе открыли комору, где можно было приобрести и мясо, и сало. У коморщика была тетрадь, взял у него килограмм мяса, он записал, сколько стоит, и в конце года производили расчет.

И вот настал 1941-й год. До войны меня назначили из колхоза в ФЗО, нас должны были направить в город Марганец Днепропетровской области. Ждали вызова. 22 июня я рано утром разнес почту по селу, поехал на тракторную бригаду, куда отвез газеты, ведь в поле прямо у работающих комбайнов новости читали. После этого вернулся домой, искупался и лег отдохнуть. После сна где-то часа в четыре или в пять подхожу к сельсовету, и удивляюсь, что такое, вроде бы люди там во дворе столпились. Подошел ближе, все знакомые, и все говорят одно слово: «Война, война!» Думаю, что это за война такая. Сразу же стали мобилизовывать мужчин, и тут время подошло, я должен поехать в Марганец. Несмотря на войну, отправили человек пять или шесть хлопцев из села.

Приехали туда, нас выстроили в подобие шеренги, к нам вышел мастер и говорит: «Так, хлопцы, наша доля выпала быть забойщиками». А я, когда ехал, то по-мальчишески думал, что стану токарем или слесарем. Понятия-то никакого нет – ну село селом. Какое там оборудование – не знал ни токарного станка, ничего. Получив указание, как хлопцы из села – что сказали, то мы и делаем. В шахте, значит, в шахте. Выделили нам койки в общежитии, выдали одежду, и пошла кормежка: мясо, курятина, масло – на ура. Супы и борщи отличные. Сначала дали немного теории, потом в шахту полезли. А война-то идет, боязно. Опустились в штрек, он был неглубокий, но сам марганец крайне нужен для производства высококачественной стали. Несколько дней поработали, и тут свет потух в шахте. Штрек остановился, вода стала подниматься к мостикам, мы уже по колено в воде стоим. Оказалось, что какой-то провес разбился, вскоре местная электростанция заработала, свет включили. Не знаю, сколько мы там проработали, но в начале августа 1941-го года всех послали рыть окопы и противотанковый ров. Приезжаем в какое-то село, взяли лопаты, а почва глинистая, лопата входит в землю на 2 сантиметра, не больше. Крепкий глинчак. Тогда запрягли колхозных лошадей в плуг, стали рыть землю, но он скользит, земля после него как зеркало делается. Прошло пару дней, через наши головы стали лететь снаряды. Тогда мы бросили все и в город пешком пошли. Прибегаем в столовую. Жрать же хочется, а нет нигде никого, ни одной живой души. Столы как стояли, так и стоят, на них лежат отварные крицы, горами. Хлеб и масло сливочное повсюду. И никого – народ старается эвакуироваться.

Покушали, пришли в общежитие – ни коменданта, никого из начальства. Обмундирование-то грязное после рытья траншеи, а у нас запасное чистенькое висит на выходные дни в комнатах. Так как ключей нет, а вахта закрыта, то пришлось разбивать дверь, чтобы забрать свое, чужое нам не нужно. Стали решать, куда дальше отправиться. Двинулись на вокзал, стоим час, уже начинает темнеть, а поезда на Днепропетровск все нет и нет. Хотя бы товарный какой-то шел – и тот отсутствует. На станции скопилось множество людей, слышно, как в небе гудит немецкий самолет. И вы знаете, из толпы кто-то спички выбрасывает. Я потом уже сообразил, что это городская молодежь к путям привлекала немца. Народ начал волноваться, и тут я слышу, как у меня за спиной один «кидатель» говорит другому: «Ну что ты?» Тот отвечает, жулье, мол, уже столько отнес чемоданов назад в город, люди же бросают, а грошей нет. Первый ему объясняет: «Ты дурак, гроши всегда (я-то стою рядом и слышу все) в пшено или в зерно прячут». Я посмеялся, и дальше стою. Только на третий день подошел поезд, на котором мы смогли добраться до Днепропетровска. Оттуда на попутках доехал до Перещепино, из которого пешком пришел в Афанасьевку. На второй день председатель колхоза меня вызывает, говорит: «Так, будешь гнать колхозный скот на восток». Бригаду молодежи собрали, назначили из колхозного правления старшую над нами. В дорогу с собой взяли хлеба и сала, сколько можно, и погнали дойных коров.

Ну как я отправился в путь: сельский хлопец, в летней одежде, без плаща. Пришла ночь, где спать?! Лег под бричкой, холодно. На другой день дождик проморосил, продрогли. Скот догнали аж до Изюма Харьковской области, только начали спускаться к нему, смотрим, немецкий самолет летит. Спикировал и начал из пулемета по нам бить. Видимо, или случайно, или специально (чтобы не забить ни одну коровку) пули только об дорогу бились, пролетел над нами, и скрылся в небе. Мы дошли до Донбасса, добрались до района Старобельска, и тут наша старшая группы говорит: «Хлопцы, скота мало, харчей нет – возвращайтесь домой». Нам что остается делать?! Пришли назад в ближайшее село, к мосту на реке. Стоит застава, солдаты спрашивают: «Куда вы, хлопцы?» А мы же село, объясняем, что возвращаемся домой. Тогда остановили нас, и говорят, что дальше уже немцы находятся, мы прямо к ним топаем. Тогда куда же нам?! Что простой солдат нам скажет, отвел на заставу, стали смотреть документы, а у нас ни паспорта, ни справки, один язык – верь или не верь. Ну что же, вот тут я немножко позабыл, кто именно нам дал бумажку, по которой всех направили в колхоз села Верхняя Журавка. Приходим туда, узнаем у прохожего, где председатель колхоза. Нашли, показали бумажку. Он решил нас развести по домам, я был вдвоем со знакомым парнем, Иваном Иосифовичем Полтавцом. Его к одной бабушке повели, меня к другой. Нас кормят, работы особой нет, зима прошла. Покушали, и на бок. Приходит весна. Начался 1942-й. Опять погнали рыть окопы. А какие окопы: дали лопаты, рыли – не рыли, вырыли – не вырыли, начали снаряды рваться, как мы побросали все и в село, куда к вечеру заходят немцы. Правда, это мы считали, что то немцы. Они сразу же стали хватать курей у бабушки, искать съестное, поросят ножом режут. А потом, только на другой день мы узнали, что это были румыны. Мы их не видели – ни румын, ни немцев, ни итальянцев. Ну что мне остается делать: надо идти домой. Сколько суток с другом шли, не знаю. В селе оказался один комендант-немец, больше никого, ни солдат, ни полицаев. Вызывает нас уже не председатель колхоза, а назначенный комендантом староста, которым стал дебелый мужик по фамилии Соломка, он был в первую очередь недоволен советской властью (когда наши окончательно освободили село, ему 10 лет тюрьмы дали).

Так что перезимовал дома, немцы даже и не показывались. Потом смотрю: идет разведка Красной Армии из соседнего села. Прошли они, и больше никого нет, через наше село никто не наступал, войска же добрались аж до Новомосковска, и попали там в мешок. Не знаю, или окружили их, или что еще, но скоро немцы погнали бедняг назад. А мы как остались, так и остались. Вот уже в сентябре 1943-го года к нам капитально зашла Красная Армия. Как это происходило? Я был дома, без забот, смотрю: из соседнего села идут многочисленные полки пехоты. Вроде как освежился, ведь уже взрослый, все понимаю.

На второй или третий день к нам в село приезжает представитель полевого военкомата. Говорит: «Так, друзья, вставайте в колонну, и идем в соседнее село». Там сидят за столами военные, выстроили всех в очередь. Подходит мое время, спрашивают фамилию, имя и отчество, год рождения, то и другое, в шпаргалку ответы быстренько записывают. А уже в другом селе нас учили форсировать реки. Плавали через речку Орель. Я на лодке еще дома научился грести, а прыгал и купался каждое лето – для меня это не было новшеством. В общей сложности нас учили самое большее три дня. И отправили ближе к Днепру. Пришли к реке, где в камышах принимали присягу. Потом я уже знал, что мы готовились форсировать реку напротив поселка Сухачевка. Запомнилось, что мы спрашиваем командира: «Можно ли нам искупаться?» Жара стояла. Тот отвечает, мол, завтра все будет. И вот дня два мы еще там потолкались. Определили в шестую роту 480-го стрелкового полка 152-й стрелковой дивизии, которой во время войны присвоили почетные звания «Днепропетровской», «Краснознаменной» и наградили орденами Ленина и Суворова.

Из камышей мы видели, как саперы только и успевали на лодках переправлять на вражеский берег наших солдат. На третью ночь уже мы форсировали Днепр. Правда, обстрела не было. Высадились на том берегу. У меня была винтовка с пятью патронами, гранат нет, котелка нет. Лопатки тоже нет. Пришел приказ: «Окопайтесь!» А чем окапываться, непонятно. Вот тут мне не понравилось, что нас настолько явно не жалели. В общем, когда я вырыл себе окопчик, слышу, бредет по воде какой-то политработник, и объявляет, что через два часа мы пойдем в наступление. А я уже так вымотался, что задремал, думал, что пять или семь минут посплю, может быть, десять. Все же не так просто, это же война. Просыпаюсь в окопе, к соседям слева и справа тыкаюсь – никого нет. Несколько раз дернулся, потом решил дождаться, когда немец станет бросать ракету в небо, и я увижу, что впереди, ведь отступать некуда – сзади река. После ракеты увидел какие-то темные силуэты в 20 метрах, схватился за винтовку, прибегаю к этой темной массе людей, лихорадочно соображаю, какая рота. Тихонько спросил одного из солдат, он сказал «штрафная», мне же почуялась «шестая». Вроде все сошлось, решил, что свои. Немец тем временем снова бросил ракету и как пустил по нам из пулемета, мы двинулись в атаку, соседи стали падать – один упал, второй, я же уже волнуюсь, думаю, когда в меня пуля попадет. Третий упал, кричит: «Мама! Папа!» Упал и кричит, рядом никого нет, ни санинструктора, ни медсестры. Я не знаю, почему так сложилась моя судьба, но ни пуля, ни осколок не зацепил. И вдруг передают команду: «Принять вправо! Принять вправо!» Ночью трудно рассмотреть, что сбоку, ведь было четыре часа утра, еще темновато. Только мы сдвинулись, как начали рваться мины: напоролись на минное поле. Что мне больше всего запомнилось, я иду за штрафниками, а вокруг нас на деревцах висят человеческие кишки.

Прошли это минное поле, и заняли первую линию вражеских траншей. Немцы не стали переходить к ближнему бою и отступили. Когда я заскочил к окоп, то что первое нужно солдату? Жрать охота. Так что смотрю – в нише лежат банки со сливочным маслом и печенье. Я с большим аппетитом все это съел. И только закончил жевать, как передали команду: «Встать и вперед». Как окончательно рассвело, вышли в середину траншеи, смотрю, немцы готовят оборону, окопы вырыты между деревьями. Листва еще зеленая, только начинает желтеть. Командир шестой роты увидел меня и как закричит: «Половинка, что же ты делаешь там, это же штрафники». Переполз к своим, ведь только первый день на передовой, куда мне еще в штрафники. Чуть-чуть двинулись вперед, рота залегла, а я за дуб залег, и вижу, как командир кричит: «Встать, вперед!» Под пулеметным огнем все лежат, командир тогда сам поднимается, это был лейтенант или капитан, даже его фамилию не знаю, а тут раздается «бух-бух-бух». В него пули попадают. Остальные все лежат. Я из-за дуба заметил немца с автоматом, убившего или ранившего командира, он меня не видит. Тщательно прицелился, выстрелил, не знаю, уложил его или нет, не могу сказать, но он упал. А тут другая рота по соседству закричала: «Ура!» И короткими перебежками двинулась вперед. Помогли нам, в итоге мы выбили противника из окопов. Больше перед нами никого из врагов нет, и мы практически без сопротивления двигаемся к близлежащему поселку. Пришли туда, местные жители встретили хорошо. Колбаса, зажаренная утка, сало. Заходит командир и всех предупреждает: «Ребята, вы же смотрите, война, не то, чтобы расслабляйтесь, поужинали, и ложитесь на бок отдыхать». Так что никто не перебрал, поужинали только, и все. Потом уже шли по направлению, как я позже догадался, на Николаев. Говорю, что понял, потому что на фронте никто не рассказывал, куда нас вели, направление рукой показали, и все на этом.

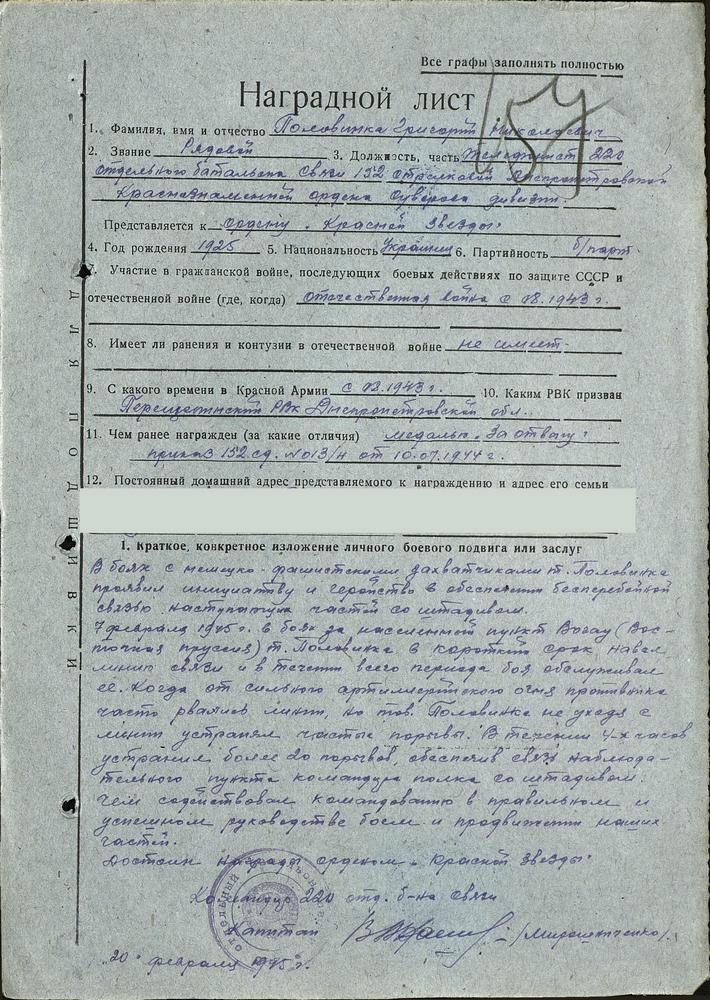

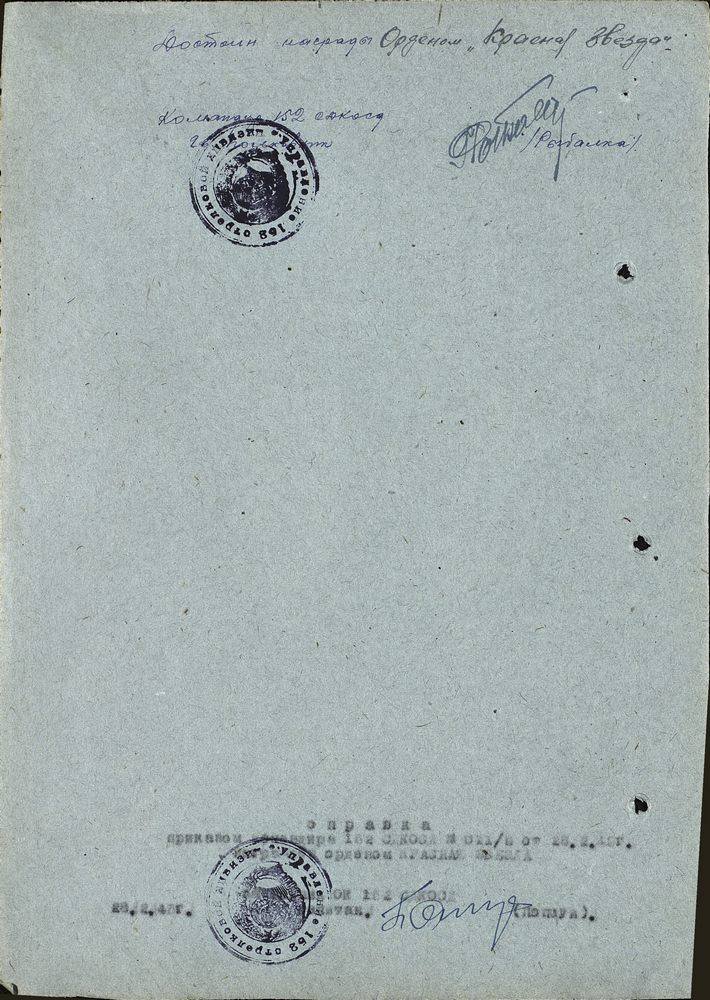

На марше узнал, что меня перевели в 220-ю отдельную роту связи, которая потом была переформирована в 220-й отдельный батальон связи. Наша дивизия входила в состав 3-го Украинского фронта. Я связь обслуживал, следил за тем, чтобы между КП полка и НП комбата не было порывов. И однажды что получилось – потопал очередной порыв ликвидировать, внизу обрыв, а я по его бровке бегу. Бой идет и пули свистят, мысль одна в голове бьется: как бы до НП командира батальона добраться побыстрее. И вдруг вижу, как идет по этой балочке солдат, рука висит – или миной, или снарядом повредило. А он идет радостный, громко кричит: «Все, кончилась для меня война!»

Я сам себе думаю, а где же медсестра? Ну ладно, помогать ему не мог, ведь бегу по поручению. Смотрю за проводом, и тут слышу выстрел, после чего вижу в балке, до дна которой было метров 20, что солдат намотал себе на руку тряпок и из пистолета руку пробил. Думаю, елки-палки, если меня увидит, то пристрелит, но я же не могу заняться им. Мне нужно связь вести. Ничего, обошлось. Думаю, ну чего же ты стреляешься, до чего дошел. Ведь видел, что человек впереди шел без руки. Пули летят, чуть-чуть ниже меня об землю ударяются. Ну все, порыв нашел и обошлось нормально. Вскоре я столкнулся с первой смертью связиста. Обычно в соответствии с установленным порядком при прокладке новой линии связи выходим вдвоем с товарищем, тогда я вышел с Виноградовым из Ростова, у одного катушка провода закончилась, тогда второй начинает тянуть, я же беру, зачищаю провод и связываю первый и второй. Пока я крутил-вертел, так увлекся, что ничего не слышал, Виноградов ушел вперед. Смотрю вокруг, а нет товарища, думаю, где же он, ни балки, ни леса вокруг, везде открытое пространство. Подошел ближе – оказалось, что или мина, или снаряд попал прямо в него и разнес все на свете. Увидел только катушку и кровь. Ну что же делать, звоню командиру, докладываю о потере.

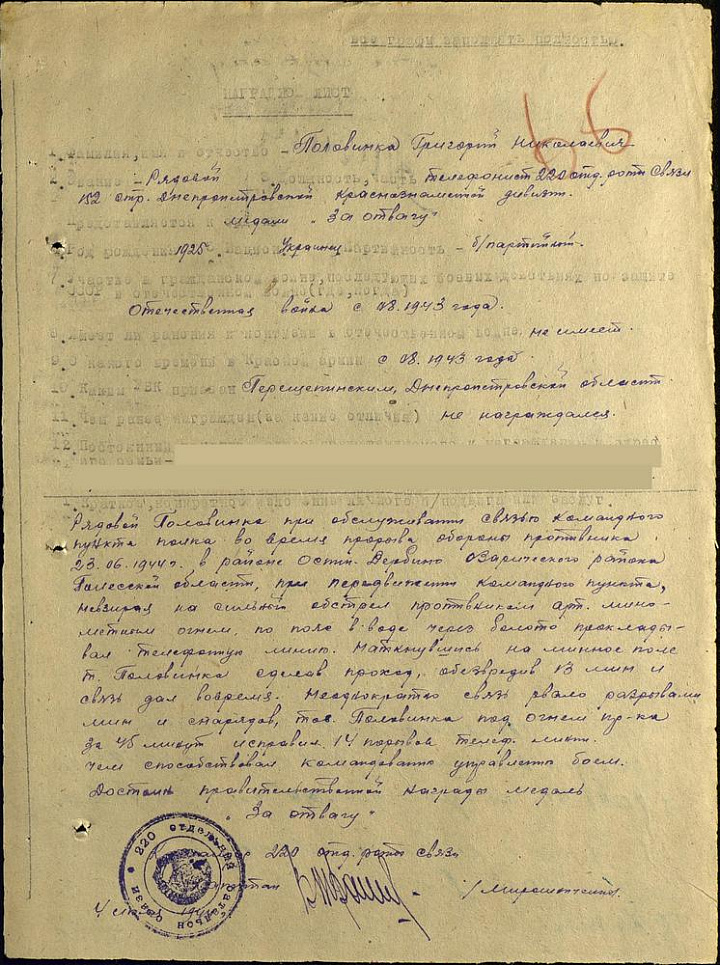

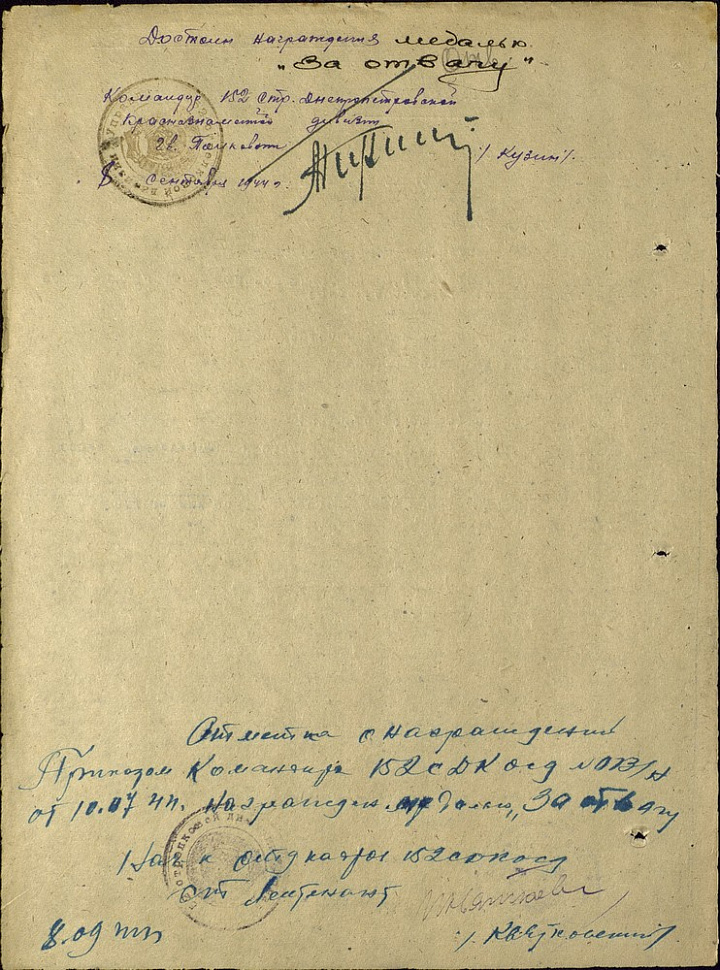

С боями дошли до Буга, думали, опять форсировать реку придется, но тут нас возвращают в тыл и направляют в Белоруссию. В мае 1944 года мы занимаем позиции в районе Озаричи. Встречают нас местные жители блиночками. Думаю, что же это за вкус такой у начинки – а это картошка, «бульба» по-местному. Наша дивизия прорывала оборону противника в районе Бобруйска. Бои были ужасные. Мы окружили большую немецкую группировку, но что мог видеть связист, моя задача заключалась в том, чтобы от командира стрелкового полка протянуть связь командиру батальона, и ее обслуживать. Хорошо помню, как сижу у командира полка, а я очень крепко курил, старшим офицерам давали не махорку, а табак «Золотое руно». Тогда это считалось высшим шиком. Комполка положил свою пачку на окошко, я же думаю, как бы его взять покурить. Махорка сильно надоедает. Не решился – ведь не знаю настроения командира. А бой такой шел, что все гудело, комбат же не любил рацию, там нужно очень четко повторять слова, а когда бой идет, тебе не до дикции, только одна надежда на телефонную линию. А в наступлении часто нет связи: без конца провод рвется. Тогда телефонисты посылают меня ликвидировать порыв. Прибегаю, лежит провод диаметром 3 миллиметра, снарядик или мина попала точно на него и разорвала. Один раз починил, второй раз снова порыв, бегу, и все то же самое. Ну, думаю, в третий раз немец меня четко уложит, как пить дать. По всей видимости, их корректировщик сидит, раз так четко режут провода, и он, скорее всего, меня уже зафиксировал. Представляете, только вернулся в землянку, как снова случился порыв линии. Все понимаю, но говорю комбату, что иду. В итоге ничего страшного не случилось. После боя вызвал меня к себе командир полка, говорит, что я его выручил. Оказалось, что во время всех этих порывов так получилось, что наш полк занял первую линию немецкой обороны, а артиллерия стала бить по старым данным, в результате накрыла наши войска. А с комполка сильно спрашивали за такие вещи. Не знаю, за что, это был не первый такой случай, но вскоре мне вручили медаль «За отвагу».

Затем мы двинулись на Брест, освободили город Береза. А в самом Бресте так получилось, что наши части планировали форсировать Западный Буг горизонтально, чтобы немцы не могли улавливать наши передвижения. Только на следующий день сунулись в воду, как открылась страшная артиллерийская стрельба. И я понял, что враги подслушали нас, ведь изоляция проводов была плохая, и немецкая разведка подслушивала все разговоры. Штабисты же обычно передавали, что завтра дадут столько-то карандашей, мух. Солдата превратили в карандаш, а патроны в мух. Но несмотря на огонь, мы все равно форсировали реку.

Дальше вошли в Польшу, где случилась со мной очередная история. Когда командир дает задание протянуть связь, то не важно, вечер или ночь, ты идешь и все на этом. С группой связистов вышли вечером. Дорога полевая, но выложена булыжниками для одной машины. Доходим до небольшого мостика, в нем сделаны отводы для стока воды. У меня кончается катушка, пришла пора товарищу, связисту уже в летах, Панчукову, тянуть. А как получилось, я сращиваю провода, мы внизу стоим, а ездовыйна двуколке на дороге стоит, только Панчуков к нему садится, как раздается страшный взрыв, я не понял, думал, может быть, снаряд разорвался. Сразу же все попадали и позакрывались. Оказалось, что мост и подходы к нему были заминированы, Панчуков только шагнул, и его разнесло в клочья. Насмерть оба: и он, и ездовый. Звоню начальнику и докладываю, мол, так и так. Он приказывает убрать лошадь с дороги, и двуколку также откатить. А я что – опыта же не было, смотрю, копна сена стоит у дороги, отвел лошадь туда, пускай покушает.

Следующим утром иду за лошадью, только взял за узду, возвращаюсь и смотрю, впереди мина торчит. По всей видимости, когда их ставили, то дерном уложили, а затем сутки прошли, дерн осел и на склоне мина появилась. Смотрю на нее и думаю о том, как же так я ночью прошел. Мне не так стало жалко себя, сколько лошадь, за нее меня бы отправили в штрафную роту. Думаю: «Вот что значит: нет опыта!» А дальше получилось следующее. Только я вывел лошадь оттуда, как вижу, что навстречу мне идут корпусные связисты, которые тянут связь на шестах. Подходит один из них, по всей видимости, старший, я ему говорю: «Слушай, товарищ, весь этот район заминирован. Вон, посмотри, мины возле дороги, мы в могилке своих солдат только-только захоронили». Но он отвечает: «Ты пойми, я военный человек, а нам приказали во что бы то ни стало протянуть связь!» Прошу его, будь только осторожнее. Тогда он послал солдата, и возле того мостика на подъеме он как раз на мину наступает, ногу у солдата отрывает, и тот кричит: «Добейте меня!» Это не первый случай перед моими глазами на передовой, ведь сами представьте себе, каково это – стать инвалидом в молодости. Кто может поднять на него винтовку?! Ногу оторвало, всю белую кость видно, шкуру сняло, страшное месиво. Страшное дело. После этого случая с тяжелым сердцем вернулся в часть.

К осени 1944 года мы вышли на Нарев, оттуда были переброшены в Прибалтику, в район Пренай. В октябре приняли участие в Гумбинненской операции, затем в Восточно-Прусской операции. Особенно запомнились бои за город Инстербург. Между солдатами говорили, что в наступлении на один километр фронта приходилось до 150 орудий. Силища! Два часа или даже больше длилась канонада. По-моему, все живое было уничтожено. Проходим первую и вторую линию обороны, и только на третьей появилось какое-то сопротивление. А дальше пошли, пошли и пошли.

Дошли мы до Балтийского моря, остановились у укрепленного района Прейсиш-Эйлау. Видели, как немцы кто на бревнах, кто на самолетах плыли на косу. К нам же вели пленных немцев, кто не успел уйти. Когда «Катюши» подъехали, я как раз собрался со связью, нам сообщили о том, что дивизию куда-то перебрасывают. Пленные немцы стоят рядом, я одному говорю: «Видишь «Катюшу»?» Страшно ему стало, аж затрясся. Больше с ним разговаривать не мог, потому что абсолютно не понимал по-немецки. Вели их тысячами, впереди генералы, а позади наши девки, которые спутались с врагом и тикали с немцами, что-то кричали нам, но куда их девать?! Они ведь развратничали с врагом. Без конца и края шла эта колонна.

С 1 апреля 1945 года нас перебросили на Берлин. Мы попали на 1-й Украинский фронт, которым командовал Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев. Полк, к которому я был прикомандирован как связист, сосредоточился 22 апреля у города Миттенвальде. Я провел от КП связь, спрашиваю, где командир батальона, а в городе было так – по одной стороне немцы, а по другой наши. Показали мне, подошел к охране комбата, говорю: «Товарищ капитан, куда же связь-то тянуть?» Тот отмахивается: «Обожди, обожди». В это время бабка переходит дорогу, туда-сюда, кто-то рядом со мной, видимо, помощник комбата говорит: «Давайте-ка ее задержим». Но капитан заметил: «Да ладно, пускай бабка ходит, что с нее взять, она тебе нужна?» Тут танк подошел, спрашиваю: «Товарищ капитан, куда же связь тянуть?» Он приказал следовать за ним, и, прячась за танком, мы двинулись дальше. Тяну связь, уже катушка закончилась, а наши дальше топают, ну что же делать, позвонил на КП полка, приказали оставаться на месте, дальше не тянуть.

Потом мы воевали в районе Тельтова, пехота отбивала контратаки врага. С 29 апреля стали вести бои в самом Берлине, а в начале мая нас направили в Прагу, но туда мы не дошли. На марше ночью встречает начальник штаба дивизии Столяров нашу колонну, и спрашивает: «Чье подразделение?» Мы отвечаем, что это батальон капитана Мирошниченко, он в ответ кричит: «Так вот, ребята, война закончилась!» Радость страшная, пошла вдоль колонны стрельба. Вот так на этом кончилась для меня война.

- Как бы вы оценили комдива 152-й стрелковой Днепропетровской ордена Ленина, Краснознаменной, ордена Суворова дивизии полковника Григория Леонтьевича Рыбалко?

- Я не берусь судить о Рыбалко, он уже командовал под конец войны, а раньше нами руководил полковник Андриян Тимофеевич Кузин. Когда мы воевали в Польше и Восточной Пруссии, он часто ехал вдоль маршевой колонны на «виллисе», с ним жена-красавица, молодая украинка, а он стоит на сиденье и кричит: «Ребята, кто первый войдет в город, тот получит орден Красного Знамени!» Это я запомнил. Больше комдивов на передовой ни разу не видели.

- Довелось пользоваться трофейным немецким телефонным кабелем?

- Было дело. У нас не хватало своего, немецкий в смысле погоды был получше, наш кабель влагой пропитывался в дождь, и была утечка четкости. Дело в том, что оплетка была матерчатая, потом шла резина, а дальше уже сам провод. А немцы использовали пластик, он прочнее. Больше они ничем не отличались, в сечении провода медь и там, и там.

- Как бы вы оценили наши телефонные аппараты?

- Хорошие аппараты, все нормально слышали. Когда была зима в Восточной Пруссии – это мягкая зима, морозов абсолютно не было, так что слышимость не страдала. Немецкие телефоны в металлическом коробе мы не использовали, наши аппараты были в деревянной коробке, удобнее и легче

- Как кормили на фронте?

- Всяко бывало. Бывало, подошло время обеда, а мы в наступлении, где искать ту кухню. Бывало, что разбило двуколку или еще что-то, кухня же к нам не приедет, так что приходилось ночь без еды ждать. В такой обстановке кухня не имела возможности за нами поспевать Ели в основном перловку, а в Восточной Пруссии нам стали выдавать брикет – спрессованную овсяную крупу, сушеную картошку и зажаренный лук. По идее надо их было бросать в горячую воду, но молодые зубы рвали брикет, и кусочки лука застревали в зубах. Чувствуется потом долго. Но жрать-то хотелось и ели всухомятку. Американскую тушенку часто давали, вкусная была. Но одним мясом-то наесться нельзя. Давали и отечественную тушенку, свиную в баночках, но там сала много, а у американцев оно порезано тоненькими ломтиками, берешь их губами, прямо тает во рту.

- Вши были?

- А как же. От случая к случаю, когда идем или во второй эшелон, или в обороне стоим, делали искусственные жаровни, прожаривали одежду. А так, вроде и не чувствуешь, но когда нужно пойти оправиться, брюки снимаешь, то начинает все тело свербеть. Белье всегда на тебе было теплое, там в складках вши и прятались. Рукой проведешь – оттуда кровь достаешь, и вши крупные, большие. На передовой деваться от них некуда.

- Чем вы были вооружены?

- Автомат ППШ с диском на 71 патрон. Больше ничего – ни гранат, ничего.

- Сталкивались ли вы со случаями, когда немецкая разведка устраивала засады на линиях связи для того, чтобы взять «языка»?

- Нет, даже не слышал о таком, сам же ходил с нашими разведчиками в качестве связиста. Это было в Польше. Конечно, дело делать надо. Они идут и я за ними. Только в разведке нельзя, чтобы катушка тарахтела, поэтому тщательно следил за размоткой. Боялся, но не в полном смысле, ведь это они схватили «языка», и быстренько стали возвращаться, а я с катушкой сматывал провод за ними. После этого случая начальник связи нашей дивизии майор Плоткин поздравил меня и дал значок «Отличный связист». А чего я его так запомнил: майор мужик был откровенный, теплый и простой. Есть такие командиры, что кричат, орут и всякое такое, на солдат это очень влияло на передовой.

- Что было самым страшным на фронте?

- Вот когда уже ты, как говорится, освоился в этой стрельбе и постоянных налетах вражеской авиации, страх уходит внутрь и проявляется только тогда, когда происходит что-то неординарное. Один был такой случай. Я сидел на передовой у комбата, утром смотрю – немцы идут в атаку с примкнутыми штыками, а солнышко восходит, и вроде штыки сверкают. Думал, что все, конец мне приходит. Строевым шагом приближаются, меня это страшно взволновало. Расположения не знаю, ни планов, ничего. Дикий страх. А наши подпустили их, сначала один станковый пулемет «Максим» заработал, за ним второй. Началось месиво, сразу куда наступающие шеренги делись. Обычно же страх появлялся после отдыха, когда нас после того, как людей выбивало, отводили на переформировку во второй эшелон. Например, после первых боев за Днепром людей в батальонах совсем мало осталось. И когда из переформировки идем опять в бой, пока обстреляешься, страх в тебе сидит. А уже на передовой все проходит. На отдыхе случались налеты самолетов, но их уже не так боишься, как пулеметного или артиллерийского огня.

- Женщины у вас в части служили?

- Да, относились к ним, насколько я понимаю, по-разному. У нас в отделении связи была девушка Анна Гулькина из Усть-Каменогорска. Обыкновенный солдат. Все делала, что и солдаты. Катушки носила. Другие девочки на коммутаторе сидели, дежурили посменно, а эта была всегда с нами как полевая. Были и такие, вроде как любовницы. У командира взвода была ППЖ. Ни в связи не работала, нигде, только с ним таскалась. У нее на груди уже орден Славы III-й степени висел, а у нашей Анечки даже медали не было. Нам оставалось до Балтийского моря всего 10-12 километров, ночью остановились. Заезжаем в какой-то поселок, ездовые идут к колодцу с ведрами, чтобы коней напоить, Анна с ними потянулась. Все стоят возле колодца, ждут, пока один вытянет ведро для себя, потом другому наливает. И тут шальной снаряд падает возле колодца, Анечке попадает в живот, убивает насмерть, а двоих ездовых ранило. Сразу три человека, в том числе девочка, погибли.

- Как бы вы охарактеризовали замполита 220-го отдельного батальона связи?

- Был у нас такой. Но я его не видел на передовой.

- С особистом сталкивались?

- Особый отдел у нас был, но на фронте я его не видел и не знал. А вот после войны нашу дивизию сначала перебросили в Белоруссию, оттуда в Пятигорск, где в 1946 году расформировали. Из Пятигорска попадаю в Новороссийск, откуда направляют курсантом в школу связи, начинают строевой гонять, мне это не сильно нравилось, ведь я уже прошедший войну солдат. Жили в палатках отделением, кто что прошел на фронте, один из Белоруссии, кто-то из Украины, Молдавии. И один белорус как-то разговорился, мол, при немцах у них жилось хорошо. Я ничего не слышал, так как спал в это время. На следующий день нас из школы повезли в Ашхабад, на ликвидацию последствий землетрясения в 1948-м. Город был весь разваленный, заставляли вывозить остатки зданий вместе с телами и всем на свете в специальные места: в глубокие канавы, которые вырывали саперы. Вдруг приходит к нам особист, и стал расспрашивать о разговоре в палатке, отвечаю, что были разговоры разные, но чтобы я припомнил этот, не могу. И я с того времени понял, что такое особый отдел. Им нужны были люди, для того, чтобы отправлять в шахты или лесоразработки, ведь кто добровольно туда полезет. А если кто оступился, тот вот и живая сила.

Демобилизовался я в 1950 году. Получилось так, что у меня из родственников в селе осталась одна бабушка, старшая сестра Ганна, или Нюська мы ее по-сельски звали, переехала в Днепропетровск, старшего брата Николая еще по первой мобилизации забрали. Когда я вернулся домой из ФЗО, его еще утром забрали, бабушка говорит: «Ты поедь к брату». А дело было к вечеру, пока дойду до станции, кого там искать. Брата же вечером забрали в какую-то часть, так что мы не увиделись. И сгинул, ни письма, ничего. Хотя бы, допустим, присылал письмо и называл бы часть. Нет. И он не один пропал без вести, мой двоюродный брат, и много других ребят, забранных в одно с Николаем время, сгинули. Тогда вплоть до 1923 года рождения всех в селе забрали. После войны из них вернулся с фронта только Василий Сытник. Один-единственный. Из своей волны мобилизации сразу же после освобождения я также один вернулся. Вот тебе и война. Нет в ней ничего героического. Одни кровь, слезы и смерть.

| Интервью и лит.обработка: | Ю.Трифонов |