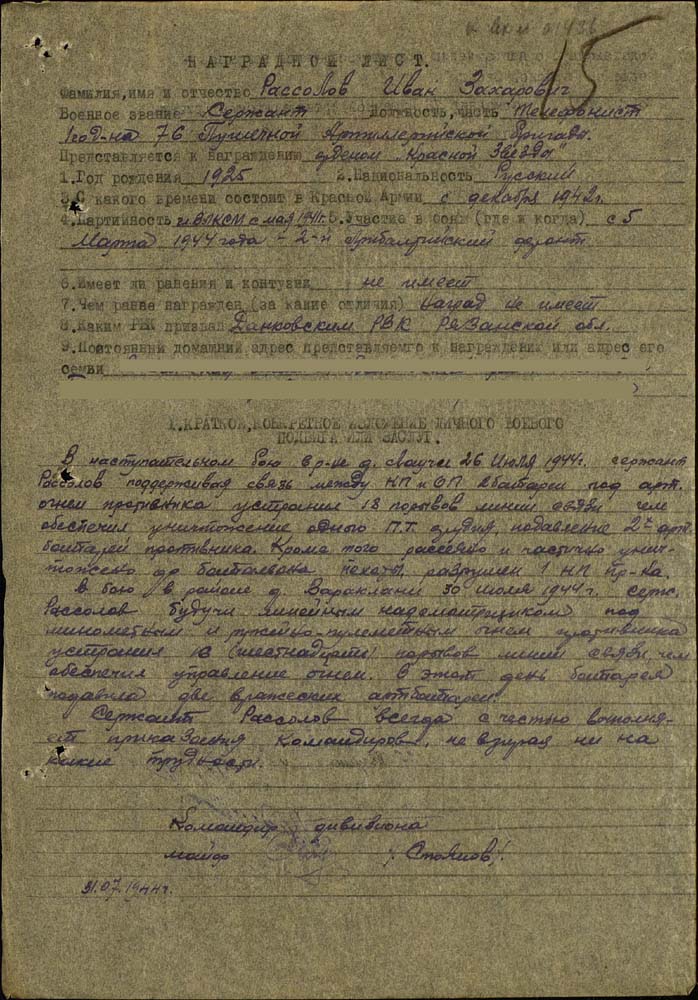

Родился 23 июля 1925 года в слободе Богословка Данковского района Воронежской (ныне — Липецкой) области. В декабре 1942 года был призван в ряды Красной Армии. Служил на Дальнем Востоке помощником командира взвода в артиллерийском полку. В марте 1943 года попал на фронт. Воевал разведчиком, командиром взвода, связистом в составе 76-й пушечной артиллерийской бригады 27-й артиллерийской дивизии Резерва Главного Командования (10-я гвардейская Армия, Северо-Западный, 2-й Прибалтийский, Ленинградский фронты). В 1950 году демобилизовался.

Награды: Орден Красной Звезды, медаль «За отвагу», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

- Во время войны у меня, значит, такая история получилась. Сначала был Северо-Западный фронт, на котором я воевал. Потом я воевал на 2-м Прибалтийском фронте, который в основном проходил через Калининскую область, Великие Луки, - вот там были какие-то районы, через которые мы проходили. Вот мы были, например, в Первомайском районе. Я сейчас уже и не помню, где именно там мы проходили. После войны, помню, мы, ветераны, посещали эти места. Нас вышла встречать одна комсомолка, блондинка. Смотрю: она держит скатерть, а на ней - хлеб с солью. «Кто-нибудь есть, который здесь были в колхозе — секретарь парторганизации или кто там?» - спрашиваю, помню, я ее. «Да, - говорят мне.. А что?» Я говорю: «Где? Покажите.» Мне показали на старушку, которая там сидела. Я говорю: «Вот и передайте хлеб-соль.» Понимаете, шли ветераны не просто так в этот район, а вспоминать былые времена. И вот эта старушка видела, сколько нас погибло там, и она имела большее к этим событиям отношение. И она взяла хлеб с солью и говорит нам: «Здравствуйте, дорогие! Ой, я не знаю, что сказать. Мне приятно вас видеть.» Она говорила просто, без всяких прелестей. Но она, как говориться, видела наши действия: знала, сколько там нас погибло. А это было дело весной. Поля были окровавлены. И потом закончили мы боевые действия в Латвии. У меня, значит, так было. Я воевал разведчиком, потом - связистом. После войны я писал историю нашей дивизии, про ребят, которые в ней воевали. Командовал дивизией генерал-майор артиллерии Харламов. У меня сохранились письма, которые писал мне генерал Харламов. Потом жена его, вдова, писала. Она здесь была у меня и отдыхала, когда я жил в Тойла. Награжден я был за боевые действия во время войны медалью «За отвагу» и орденом Красной Звезды. Вот орден Отечественной войны — это послевоенная награда, его после войны уже всем участникам войны вручали. А я был, как уже сказал, в связи, был в разведке. Есть фотография, которую подписывал мне генерал Харламов. Она находилась в городе Краснокамске, в пионерской дружине имени Харламова. Там он писал на своей фотокарточке: «Отважному разведчику, верному боевому другу Ивану Захаровичу Рассолову от генерала Харламова.» И подпись стояла. Но ведь я не сразу попал на фронт. Меня сначала, как призвали в армию, направили на Дальний Восток, а уже оттуда я был направлен на передовую.

- Иван Захарович, я думаю, что о вашем фронтовом пути мы еще поговорим. Но для начала расскажите о том, откуда вы родом, где родились, и так далее.

- Место рождения у меня так звучит: город Данков, Липецкая область. Но сперва это Воронежская была область. Во время войны числился наш город в Рязанской области. А сейчас город Данков в составе Липецкой области находится. Это — южнее Москвы. Отец у меня был в Империалистическую войну, как она называлась. Он был там, на этой войне, бомбардиром-наводчиком миномета. Он умер в 1944 году в возрасте 73 лет. Он не воевал в Великой Отечественной войне по возрасту. Ну мать домохозяйкой была. Нас было восемь человек детей у нее: четыре сына, четыре дочери. Из сыновей, значит, так было. Я — самый младший: родился в 1925 году. Был второй брат, который потом, во время войны, под городом Белостоком погиб. Но на самом деле пропал без вести он. А Николай я не знаю, воевал он в каком месте, это — старший брат. И был еще старше меня брат Петр, вот тот, который, значит, пропал без вести. Я писал во Псковский архив. Мне ответили: «Сведений нигде нет.» Я знаю, что его призвали в армию, но с другого района. Его девушка после войны обращалась ко мне, чтоб я нашел могилу. Я снова писал. Но все бесполезно было. Ну вот так мы, значит, и жили. Отец мой все время сельским хозяйством занимался. Был он крестьянин. А мать домохозяйка была: потому что шесть детей было у нее на руках. Дом был такой у нас, значит. Одна половина дома была кирпичная, вторая — так с бревен сделана. Был коридор, который у крестьян сенями назывался. Крыша была соломенная.

Но ясно дело, какая в деревне в то время была жизнь. Ну сарай большой был из камня у нас. Корова была, лошадь была. Ну вот и потом, кроме этого, две овечки было, по-моему, тогда у нас. Ну а потом, когда колхозы пошли, старший брат тогда в колхоз не пошел. Второй брат, которого Петром-то звали, в колхоз записался, а меня заставил работать, потому что кушать надо было что-то, и он работал в каменном карьере. Вот этот брат второй, и передо мной который постарше был, - вот эти два моих брата и были. Я очень их любил, это трудолюбивые, честные люди были. Хотя у старшего брата манеры такие странные были. Помогал он пасти соседу быка колхозного и носил его за канат. Но все равно что-то не то было у нас с ним. У него были свои взгляды на жизнь, которые не совпадали с нашими.

- А как коллективизации относились?

- Ну я должен был учиться в школе, а я ходил в колхоз и там работал. Значит, там по сельскому хозяйству помогал там. Но там, в колхозе, как к нам относились? Там было так: хочешь — не хочешь, а все равно относиться будешь к колхозу. Вопрос в том, что в колхозе не будут спрашивать: почему ты не работаешь? Там будут требовать с тебя того, что ты должен работать. Там такая вещь у нас получилась, что брат работал смазчиком, потом помощником машиниста, а после и механиком работал.

- А раскулачивание у вас проводилось?

- А нас не кулачили, потому что у нас ничего не было такого, за что нас можно было бы раскулачить, так как мы к беднякам относились. А так-то кулачили людей. Я их фамилии забыл уже, этих раскулаченных-то. А нас, значит, кулачить нечего было. Наоборот, нашей семье помогали: так называемые местные сельсоветы нам помогали. Как это было? К примеру, перед войной меня направили в ремесленное училище в Москву учиться. А так как нам еще помогали эти сельсоветы? Мне, допустим, когда меня учиться в Москву направляли, давали обувь и одежду. Так что о коллективизации могу сказать следующее: то время что было, то и было. Нельзя сказать, что там, в колхозах, значит, относились как-то не так. А потом, когда война началась в 1941 году, я находился в Москве тогда. Мы тушили тогда на крышах зажигательные бомбы, которые немцы тогда сбрасывали. Там же такая вещь, например, была. Были на крышах домов специальные длинные клещи, и была бочка с водой. И мы ч помощью этого зажигательные бомбы как раз и тушили. Мы боялись этих бомб. Ведь немец когда бросал бомбы зажигательные, это все горело. И это надо было схватить и в воду бросить. Но я две штуки за свою жизнь утопил тогда в воде с бочкой. А так они прожигали и, значит, все на крышах, и из-за этого пожар получался. Тогда прорвалось, по-моему, в Москву в июле месяце 18-22 немецких самолета где-то. А были эти аэростаты, которые надувались воздухом. Они нас охраняли, чтоб на нас не наступали так немцы.

А потом, тогда же, я заболел и поехал на родину. Приехал на родину к себе, значит. Но сначала я в больнице лежал. Я лежал в Москве в Красносельской больнице, место это называлось Сокольники. Ну там железная дорога была занята что-то, как сейчас помню. Так что я по болезни эвакуировался. А потом, значит, прибыл в город Челябинск. И там получилась такая вещь. Ко мне один тип привязался, что у меня нет документов. А я ж подросток был. Но все обошлось. Был такой майор Дронов — начальник всеобуча. Он был раньше где-то в кавалерии. А в кавалерии команды так подавались: «Мерным шагом маа-ааааарш!» А меня, когда я в Челябинск прибыл, направили оттуда ближе к Смоленску: поскольку немец туда наступал, нас отправили туда рыть окопы. Там давали нам немножко муки. Говорили: «Сами варите.» А где мне было варить, если я был больной? И когда он прибыл туда, этот майор Дронов посмотрел на меня так и спросил: «Вы откуда?» Я ему объяснил, что да и как. Ну и он тогда сказал своим, значит: «Вы что, человека хотите угробить? Нельзя этого делать. У него не то что документов. Видно, в каком он состоянии. Так что я его отсюда от вас забираю.» Ну оттуда взял он меня и направил меня тогда в Данковскую школу механиков. Я кончал ее по профилю комбайнера-тракториста. А после у него был назначен помощником командира взвода всеобуча. Так что помогал я вот этому майору Дронову, значит. Там у него на всеобуче собиралось со всего нашего города сколько-то людей. То есть, было так, что не то что я там был один. Он организовывал подготовку там людей для фронта.

- А ваши обязанности какими были как у помощника командира взвода?

- Какие мои обязанности были как у помощника командира взвода? Ну занятия проходили, значит, так. Допустим, был командир отделения, а был помощник этого командира взвода. Он, к примеру, противогазы должен был подготовить. Ну у нас все как по-настоящему там проходило. Моя задача была такая: чтобы всем все были обеспечены. А сам, значит, командир взвода проводил тогда уже все свои занятия на всем готовом.

- Долго работали?

- Ну а там потом после получилась такая вещь, что проработал я до декабря месяца в совхозе. «Данковский сын», - так назывался этот колхоз. Проработал там, значит, я сколько-то на тракторе, потом работал на комбайне. А там в сокхозе, помню, была девушка такая — Некрасова Валя, которую директор совхоза не хотел принимать в комсомол. А я был там секретарем комсомольской организации в этом совхозе. А директор вот почему ее не принимал. Там получилось так, что дождь пошел. Она в батистовой кофточке была. Куда она стала бы работать-то так? Там надо снопы было бросать в приемную камеру. Она под дождь попала. А знаете, повторюсь, каково работать в батистовой кофточке? Я ей сказал: «Уходи в контору. Нечего тут тебе делать.» И она ушла. И вот, значит, так это дело представили: некомсомольский поступок, она не достойна быть принятой в комсомол за это. Давидов был такой, - тот, который не хотел ее принимать. Но ее приняли все же в комсомол. Я все равно настоял на этом, сказал: «Надо предупреждать!» У меня было так, что правдивость я всегда старался защищать. Я ее защитил, и ее приняли. А перед этим она кассиром работала. И познакомился я с ней так. Приехал, значит, я получать зарплату. Но у меня же как было? Я тогда комбайн тащил на тракторе. То есть, получалось, что трактор-то работает, а я тащу комбайн: потому что я по участкам иду с комбайном. Ведь в совхозе я был и комбайнер, и тракторист. А эта Валя сидела с подругой и чем-то просто болтала. Я им и говорю: «Вы знаете, отпустите меня, а потом уж говорите, сколько вам влезет. Вы видите: там работает машина.» Она, эта Валя, сказала еще мне тогда: «Во, гроза совхозная появилась.» Так вот, когда ее должны были в комсомольскую организацию принимать, она думала, что я буду против того выступать, чтоб ее принимали. А когда начало все это обсуждаться, то я, наоборот, настоял, чтоб ее приняли в комсомол. И проголосовали все всё равно большинством, чтоб ее приняли. И мы когда пошли после этого вместе, она мне и сказала: «А почему так-то? Мы же тогда поссорились.» Я говорю: «Ты не путай одно с другим. Мы пошли не то что чем попало заниматься, а принимать в комсомол. А тогда я повел себя так, потому что вы обязаны отпустить меня и тогда разговаривать.» Мы с ней после этого случая подружились. После она меня провожала так на фронт. Причем, что характерно, там одежду брали, но не возвращали... И получилась такая вещь. Я был одет в самую худшую одежду. Почему? Потому что одежду не возвращали, и она бы не подошла. Проводила она, значит, меня. И кончилось тем, что она часто писала мне письма. Меня направили сначала не на фронт, а на Дальний Восток: в 1120-й был артиллерийский полк.

- Немного прерву вас. Как воспринимали поражения Красной Армии в 1941 году, еще до призыва в армию?

- Видите ли, вопрос какой? Временами были сомнения. В смысле какие сомнения? Были сомнения такого содержания: что такую территорию захватил, все важные учреждения промышленности так захватил. Когда я ехал по Сибири, она голая была. Потому что я ехал с Дальнего Востока, зная, что такое Сибирь. Но одно, Илья скажу: как-то я ссылался в своих мыслях на то, что когда-то и Кутузов сдавал Москву. Вот тоже думал: сдаст ли Сталин Москву или нет немецкому командованию?

- А вы добровольцем в армию отправились?

- Да, добровольцем. Но если бы я бы и не отправился, потом, через несколько месяцев, меня бы все равно призвали в армию. А я пошел добровольцем в армию. На меня бронь была. Но меня все равно призвали. Потом прошло какое-то время. Я в армии часто стал получать письма от Вали. А моим командиром был один нацмен, капитан. Он увидел, что я письма постоянно получаю, и мне на это и говорит: «Как так? Зачем так? Один и тот же почерк, один и тот же адрес? И так часто письма? Что, сорока на хвосте приносит?» А это же Валя все мне писала. Где бы я не находился, так всюду приходили письма. Я ему объяснял: «Хорошую девушку надо беречь.» А потом прошло какое-то время, года полтора, и она умерла. А к концу 1943 года я уже на фронт, кстати, попал. Но там вот еще какая вещь получилась. Я писал рапорт, чтобы меня на фронт направили. А ведь я служил на Дальнем Востоке, где японцы всякие дела делали. Меня тогда вызвали в КГБ и стали там мне говорить о том, что я пытаюсь оголить дальневосточную границу. Вы понимаете, какие у людей были замашки: чтобы где-нибудь кого-нибудь найти и обвинить? Я объяснил тогда: у меня ни дедушка, ни бабушка контрреволюцией не занимались, можете меня не пугать. Но факт остается фактом: такой вот, значит, разговор у меня был особистом. Миронов тогда был командиром полка. Я ему объяснил всю ситуацию. Он мне тогда сказал: «Если ты действительно так хочешь попасть на фронт...» Я говорю ему: «Видите, в чем дело. Может, я увижу отца. Он у меня больной. Может, меня отпустят, и я как-нибудь увижу...» И так я попал на фронт. А тот особист, может быть, меня запугать хотел.

Кстати, в отношении Вали вот что еще хотелось бы сказать. Валя — это первая моя любовь, которая меня провожала и которую, как помните, принимали в комсомол тогда. И вот тоже ведь как не везет! Она тоже умерла, как и моя жена. Причем я получал письма. Потом смотрю: нет-нет-нет. И вот ее подруга Лида, бухгалтером которая работала, написала, это было на фронте, во время войны: «Ванюша, милый, извини, но я не могла выдержать и часть писем я прочла. Без слез я не могла. Но Валя-то умерла.» И когда кончилась война, я поехал туда, на кладбище ездил, был на могиле этой Вали. Но там у меня родственники на кладбище были похоронены. А было у нее двустороннее воспаление легких. Эту историю нашей любви можно описывать. Понимаете, были в моей жизни приключения всякие разные: и хорошие, и плохое, все было. Ну и получилось так, что в первый раз, когда ее провожал, я ее поцеловал в губы. А так мы как дети бегали. Мне все хотелось к ней прислониться, но боялся, что могу как-то ее обидеть. А когда я ее провожал, я сказал: «Валя, можно я тебя поцелую?» «Придем в вагон, - сказала она мне, - я тебя сама поцелую.» И поцеловала. А другие рядом шли курсанты. Мы были сфотографированы. Четыре мы порвали фото, а по одной мы оставили себе. Она написала на моем фото: «Нас может разлучить только смерть. Валя.» Я написал: «Ваня.» И если бы фотокарточки сохранились! И получилось так. Когда приехал, узнал, что, оказывается, Валя свое слово сдержала до последнего вздоха. Когда она чувствовала, что при смерти, было вот какое-то совпадение! Вот с этой Валей и с этой Женей, с моей женщиной, которая умерла здесь в Кохтла-Ярве. И когда ей плохо сделалось, этой Вале-то, она и говорит: «Мама! В сумочке фото, я с Ваней сфотографирована. Положи пожалуйста в гроб это фото.» Мать только провозгласила: «Не говори глупости. Какой гроб, когда ты должна жить и жить?» Последний вздох. Когда я приехал, Клара, которая с ней дружила, рассказывала. Говорила, переживала, что так у меня. Причем что характерно, когда мы прощались, я ей сказал: «Валя, я еду не на прогулку!» Она мне только ответила: «Если ты приедешь с руками, с ногами, чтоб с тобой не было, только сохрани руки, ноги и голову, я всегда твоя. Но если приедешь так без рук, без ног, пойми, голубчик, мне трудно тебя бросить, но я не смогу так быть счастлива.» Что характерно: она не врала. А зачем парень ей без ног был нужен?

- А кем на Дальнем Востоке служили? Что представляла из себя там ваша служба?

- Я там тоже был помощником командира взвода. Мне сержанта присвоили. Служба проходила так у меня. Там были пехотинцы, а я был в артиллерийском полку. Ко мне как помощнику командиру взвода прислали одних узбеков. По-русски они плохо понимали. Понимаете? Это зимой дело было, потому что меня призвали-то в декабре, а декабрь — это был зимний месяц. И как у помкомвзвода ничего не получалось у меня. Командир взвода сидел в офицерском домике, а я с полным взводом занимался все время. А там так, допустим, занятия проводились. Давалась команда: «Направление — впереди стоящее дерево. Направляющий — Манзакиров. Взвод — влево, тот-то - вправо. Цепь!» Надо было орать, а не говорить эти команды. И они как-то служили. Вот я не знал, как это делать, но я хотел, чтобы взвод мой не отстающим был.

- То есть, недисциплинированные были люди в вашем подчинении?

- Нет, никто не был там у меня дисциплинированным. А люди так хорошие они были все. Вот я, например, не знал, что такое на их языке обозначает слово уртак. Я думал, что это что-то плохое. А оно имело значение совсем наоборот. Это было плохо, конечно. Ведь когда нет знаний языка, нет знания и людей. Ну а потом кончилось все это у меня вот чем. Был у меня во взводе Юсупов, который хорошо знал русский язык. Я вышел тогда, построил взвод и заявил: «Команда будет давать Юсупов». Юсупов в такой ситуации начинает показывать, как надо расходиться. Юсупов потом же выстраивает взвод. И кончилось все тем, что взвод занял в полку первое место. Я не надрывался, все это благодаря Юсупову. Вопрос вот в чем: надо знать язык, поддерживать общение, а если ты этого не знаешь - то очень трудно тебе будет.

- Японцы делали провокации?

- Делали. На посты же там стояли. Под землей были склады с оружием. Но я продолжу говорить о том, о чем только что говорил... В общем, там получилась такая вещь, что мой взвод занял первое место в полку. Я был в таком восторге от этого! И все это - благодаря Юсупову. А получилось это у меня вот каким образом. Вижу, что сидят-разговаривают в казарме узбеки. Говорят: «Уртак Семенов.» Я говорю: «Что такое уртак?» И подумал, что они Семенова каким-то нехорошим словом обозвали. А Семенов — это был командир роты. Я подумал, значит, что они своим командирам клички дают. В другом взвод помощником командира взвода был Лобов такой. Он враждебно относился к подчиненным. Но это так, к слову. И когда подошел один ко мне солдат оттуда, из казармы, я ему и говорю: «Манзакиров? Почему воротничок расстегнут?» Он отвечает: «Моя сидит.» Я говорю: «Сидит или стоит, вы должны в форме находиться. Что вы хотели сказать про Семенова?» Он опять мне повторяет: «Уртак — Семенов.» Я говорю: «Два наряда вне очереди, идите вокруг, убирайте казармы с снегом.» Он пошел. Ну потом я спрашиваю у одного: «Что такое уртак?» Он мне объяснил: «Ваш товарищ, а мой — уртак. За что два наряда-то?» Тогда я вышел на улицу. Там было холодно. Говорю этому Манзакирову: иди так уже. И после этого случая я, наоборот, стал лучше относиться к ним, к узбекам. Почему? Потому что во взаимоотношении человеческий фактор когда присутствует, это хорошо, — они тоже чувствовали ведь, какое отношение к ним было. Ну и когда прибыл с ними, с узбеками с этими, на фронт, это были исключительные хорошие ребята.

- А провокации, стало быть, были?

- Откровенно говоря, не следует думать, что служба на Дальнем Востоке — это совсем далеко от фронта было. Ведь меня вначале на Дальний-то Восток и направили. Был там артиллерийский полк. Командиром полка был полковник Миронов тогда. Я был трактористом в этом полку тогда. Учения были. Ну и там такая картина была. Находился с часовым. А там вот эти комары были. Притом артиллерийские склады там под землей находились. На поверхности там мало какие склады были. Ну и представляете, какая вещь получилась? Там разводящим был не то Каримов, не то кто-то, но точно знаю, что нацмен. Придурок, откровенно скажу. Его многие хотели вообще так пристрелить. Он создавал провокации. Но впоследствии со мной такой был случай. Я стою. Комары кусают, лезут. Я прислонился. Потом представляли, что я заснул на посту. Понимаете, иногда людям хочется что-нибудь представить иначе, чем это на самом деле было. И потом что получилось? Ни с того ни с сего я вижу огоньки. А там было такое, что на других местах они, японцы, лезли, создавали провокации япошки эти. Понимаете? Ну я начал стрелять в эти огоньки. Откуда я знаю? Я кричу: «Стой! Кто идет?» Молчат. Откуда я знаю, что там? Все патроны выпалил. Оставил себе один патрон. Думаю: в случае чего — я могу пристрелить. Ну и естественно так в полку тревога была объявлена. Стрельба. Притом не один выстрел. Там 15 патронов даются. 14 патронов израсходовал я тогда. Притом это не просто пистолет, а карабин. Ну и тревогу объявили. Потом по тревоге стали искать. Никого нет, ничего нет. Все легенда, заснул. Прислонился. Комары пугали, и ему почудилось это. Так все это представили. Но, видимо, во всем такая божья деятельность есть. Одно с другим совпадает часто. Нашли вдруг потом волка пристреленного. Откуда я знал, что у него глаза ночью светятся? Я же многого не знал, поймите правильно. Но тогда благодарность объявили мне. Поэтому я смело уже думаю: бояться мне нечего было. А там тоже скажу так. Кушали плохо там. Я прямо скажу, мы там плохо питались. В лес, бывает, придем так и ягоды вместе с травой едим. И то рады были, что это есть, были. Понимаете? Ведь у нас как было? Приходим есть. Кружка чая, картошка, кусочек хлеба, кусочек селедочки. Организм так требует чего-то еще поесть, а кушать нечего. Вот такая обстановка была. Ну и я писал, что с запада, что поскольку враг оккупировал мою территорию и находится на нашей священной земле, прошу отправить на фронт. У меня не было таких пышных фраз. Я писал то, что представлял: моя священная земля — это где я родился, и прошу на фронт, чтобы поучаствовать вместе с другими в боях с немцами. И майор с особого отдела заявил: «Вы хотите оголить дальневосточную границу!» Вы поймите, это не громкие фразы. Он мне сказал: «Вы уедете, а японцы захватят территорию. Хватит вам ездить!» Я говорю: «Товарищ майор, зачем вы так говорите, что я провоцирую? У меня таких нет, кто с компроматом были.» Было такое. А потом приехал на фронт, там другая была обстановка. И люди разные были, вот в чем дело.

- А чем люди отличались?

- Видите, там ведь что было, на Дальнем Востоке-то? Ну каждый хотел выслужиться. Но в отношении одного солдата, который был там, когда на фронте я еще не был, могу сказать: он по секрету сказал, что находясь на посту, он доски вырывал, продукты выносил и штатским платил, ему тоже подачки делали, он потом приставлял и гвозди забивал обратно. Понимаете? Его расстреляли перед строем у нас. Это тогда перед расстрелом он так хвастался. Цыливра фамилия его была.

- А сколько вас человек тогда отправили на фронт?

- Ну нас тогда собралось, по-моему, около пятидесяти человек. Там пополнение шло на фронт. Там было так, что не то чтобы я один писал заявление с просьбой отправить меня на фронт. Там многие хотели на фронт попасть. Но почему многие на фронт рвались? Ну я, например, рвался, потому что из запада были. А некоторые, например, из-за того, что там две картошины, кусок селедки и кружку чая только давали поесть. Вот такой, как говориться, ужин был там. Там же жутко что творилось, кушать нечего было. Ведь все для фронта отдавалось. Вот такая обстановка была там, на Дальнем Востоке.

- А в каком именно месте вы служили?

- А там есть такой город Свободный. Это там, за станцией Чита, он находился. Ну а потом я прибыл на фронт. Но перед фронтом меня же направили учиться на три месяца связи. По теории я хорошо знал. А когда я прибыл на фронт непосредственно, я же там ничего не понимал. Но вот был, например, на фронте командиром батареи, а потом командиром дивизиона такой майор Ульяницкий. У меня есть его фотография. Так вот, этот человек помог мне сформироваться на фронте. Был еще сержант Филиппов такой, который до армии студентом был. Он тоже мне помог сформироваться. Но я сначала был в разведке.

И когда впервые пошел в разведку, мне сказали: «Вот идет колючая проволока, вот вдоль этой колючей проволоки, значит, вы и идите. И там, значит, дойдете, куда надо.» Ну и вдоль этой колючей проволоки, значит, я и пошел просто. И так пошел дальше до передовой. И только тогда я понял, что передовая, то есть, передовая позиция, находится впереди. Сначала я даже сбился с курса. И если бы я не увидел нашего убитого бойца, я попер к немцам бы. Вы понимаете, как нам объясняли задание? Говорили просто: «Иди по колючей проволоке.» А колючая проволока — это и в одну сторону, и в другую, это и туда, это и сюда. Ну я вернулся. Но Ульяницкий много со мной занимался там. Хороший был командир фронтовой, как и все фронтовики. А потом, через какое-то время, связью я занимался, связь восстанавливал. Порвут связь — я иду ее восстанавливать. Обстановка была такая, что кругом летят снаряды, даже не знаешь, что и соединять. Тебе говорят: «Прекратить. Командующий!» Откуда я знаю, кому нужна связь. А тебе говорят: «Для командующего!» А для кого связь на самом деле нужна была, трудно было разобраться. Ведь много там на на фронте было таких недоразумений. Ну а потом получилась тогда такая вещь, что я был командиром взвода назначен.

- Без офицерского звания?

- Ну да. Но у меня было тогда звание старшего сержанта. Ведь меня перед тем, как на фронт отправить, направили учиться на сержанта на курсы. И я там учился, а потом на фронт попал. Но после получилась такая вещь. Что там, на фронте, была такая обстановка, что, допустим, командиры взводов, командир батареи, командир дивизиона — все в наступление шли. Там же жутко что делалось! А я хилый такой был, худенький. Это потом я уже пополнен. Слишком я уставал. И тогда, помню, землянку делали. Так вот, когда мы заканчивали эти курсы, нам выдавали комсоставские ремни. Но когда эти ремни выдавали, нам всем не хватило. Тогда нам стали выдавать ремни со звездочками. А со звездочками ремни носили политруки. Ну и когда сделали землянку, я повесил тогда пистолет, ремень, ну и лег после этого. Палатку подтянул на елки, лег, начал засыпать. А там в это время рыли вторую землянку. Все это на улице и в зимнее время проходила. Вдруг началась стрельба. Я вскочил и вдруг увидел, что ни оружия, ни ремня нет на месте. А у меня был солдатом Вильсев такой, пермяк, - он хорошим был солдатом таким. Я тогда крикнул его и взял у него автомат. Ну и вы представляете, что это было такое? Оружия-то нет. А за потерю оружия в военной обстановке отдавали под суд военного трибунала. И там тебе уже говорили: значит, быстро иди в штрафную роту. Но вопрос был не в том, что меня могли отправить в штрафную роту. Ведь после того, как там тебя ранило, ты мог нормально уже воевать, уже не как штрафник. В общем, там было такое правило, что ты кровью должен был свою погрешность искупить в штрафной. Но меня пугал сам факт возможной судимости: чтоб в таком-то возрасте быть судимым. И вот я пошел тогда к командиру дивизии, вот к генералу Харламову. Ну и получилась тогда там такая вещь. Когда я прибыл к нему, он сразу сказал: «Что вы хотите?» Он вообще-то строгий был командир. Я сразу начинаю ему говорить: «Я ничего не боюсь. Единственное, что я хочу, это то, что я не хочу быть запачкан тем, что был судим.» «Что вы хотите?» - спрашивает он. Говорю: «Я все что угодно хочу, но чтоб не судили...» «Хорошо, - сказал он мне тогда. - Вы согласны так оставаться в дивизии рядовым?» Ну и у него было какое-то особое отношение к начальнику особого отдела корпуса. Особое, значит, к нему отношение было. И он мне сказал: «Чтоб никто не знал, что ты был у меня.» Я говорю: хорошо. Ну и после получилась у меня такая вещь, что после этого прошло какое-то время, и я остался в этой дивизии просто как разведчик. Но потом через некоторое время мне присвоили снова звание сержанта, потом — старшего сержанта. И тогда нашу группу, четыре человека, послали взять «языка». Вообще до нас, насколько я помню, три раза посылали группу разведки, в том числе и один раз капитана одного посылали с группой, но он не вернулся. Как вы думаете, почему? Значит, кто-то сообщал об этом немцам. У меня такое подозрение до сих пор есть. Ну спрашивается: с чего это вдруг три группы не вернулись? И «языка» не привели, и не вернулись. И тогда я пошел с группой в составе четырех человек в разведку.

Ну а потом, значит, со мной такая история получилась: что у меня оружие пропало. На фронте, конечно, найти оружие была не проблема: там ведь полно оружия было. Но у меня у этого моего оружия номер был. Я пошел, предложил своим солдатам помочь. Они мне сказали: «Нет, мы под суд не хотим идти.» Ну и я пошел к генералу Харламову. Ну и, кстати, после, когда вся эта история разрешилась, я какое-то время носил парабеллум немецкий. Не пистолет, а парабеллум. А парабеллум почему я носил? Потому что его номер не нужно было регистрировать. Это — раз. А во-вторых, их было сколько хочешь во время войны. Но воевал из-за этой истории уже я рядовым. Потом у меня получилось так, что меня послали языка-то взять. Дело было зимой. Но мы не пошли в тот район, где должны были зайти туда. Я нащупал, где идет немецкая связь, потому что знал: ближе к фронту к нашему должна где-то связь проходить. Значит, нашли эту связь. Залегли. Порвали эту связь и стали ждать, когда ее придут восстанавливать немцы. Немцы на восстановление связи всегда по двое ходили - по одному они не ходили на такие дела. Вот таким путем схватили «языка». Потом про меня сказали: «Мы зашли не туда. Он (на меня показывали) категорически отказался туда, куда приказано было идти.» Тогда я сказал на это: «Да. Я имел право так сделать, но моя задача — языков достать. Куда пойдем, зачем пойдем, это каждый имеет право решать сам.»

Ну а потом прошло какое-то время, и одна неприятная история у нас получилось. Летом было дело. Я шел на передовую. Был обстрел немцев. И постом стон послышался: женский такой стон. Когда я побежал туда на стон, увидел, что лежит раненая женщина, медсестра. И вот этот старшина, которого разжаловали, которого я подозревал в том, что он украл у меня оружие, хотел и пытался насиловать эту женщину. Ну и представьте себе, каково это было. Когда я все это увидел, то крикнул: «Встать! Руки вверх!» Но он схватил автомат. Спрашивается: кто кого опередит? Если я не проявлю сообразительность, он пустит очередь и во лбу у меня только отверстие получится. А он же хотел надглумиться над ней, над этой женщиной. И я первый выстрел произвел в плечо, потому что я брал середину и была опасность женщину задеть. Потом он хотел чуть приподняться, и тогда мой второй выстрел попал ему прямо в висок. Только тогда бросил его. А она, эта женщина, ее звали Мария, в трех местах была ранена: в плечо и в ноги. Но она, по-моему, осколками была ранена.

И получилось потом так, что вот эта Мария, медсестра, когда меня контузило вместе с Паршиным таким и я потерял речь, помогала мне восстанавливаться. С тех пор, после полученной контузии, я когда волнуюсь, то немножко заикаюсь. А когда я пристрелил этого гада, меня вызвали в особый отдел и сказали: «Надо было наказать его. Надо было его оставить его живым.» Я сказал им тогда: «Позвольте. Это не просто месть какая-то. Я не скрою, я не мог терпеть, как это подонок и дальше продолжает свое дело делать. А во-вторых, поймите, товарищ полковник, он может в моем лбу отверстий сделать несколько. Я буду ждать, пока мне это сделают?» А до того случая, как я пристрелил этого старшину, его разжаловали. Он в группу разведки входил. Но разжаловали его за то, что у него другие выходки были. Кроме того и подозревали на него: что оружие кто мог взять? Кому оно нужно было? C этим тоже же потом разбирались.

После прошло какое-то время. Ну и потом, значит, получилась такая у меня на фронте вещь. Это было уже в летнее время. Мы тогда готовились идти наступление. Генерал Харламов, командир дивизии, - это был опытнейший генерал. Не зря про него говорили: «Там, где Харламов, - там наступление!» И вот, когда немец пошел в наступление, рация вышла из строя. Я потом только понял, почему это произошло: штаб был около геометрической точки, а все три геометрические точки находились на картах. И вот тогда, значит, из строя рация вышла. Связи-то нет! И я пошел налаживать связь. Был такой Вильсев, пермяк. С ним я и пошел связь проводить. Там, где мы были, не то что стреляли немцы из орудий, а кидали лягушки — бросали немцы такие мины. Они подкидывались и взрывались. Ну и я, тогда делать связь пошел, схватил одну катушку и взял вторую с тем расчетом, чтобы Вильсев возьмет катушку, а я побегу туда, где наши орудия находятся, чтобы соединить две эти катушки связи, чтобы сделать эту, короче говоря. И понимаете, что у нас получилось? У каждого человека есть какие-то природные недостатки и обычаи. Были они и у Вильсева. Я его, конечно, очень любил. Он был старше меня, у него была дочь. Он мне говорил, помню: «Война кончится, я дочку свою выдам за вас замуж.» Он хороший был солдат. Но когда, вы поймите, такая напряженная обстановка, я сказал ему «ты бери», и употребил слово «к черту». А он верующий был, и как это услышал, то бросил катушку. Ну и представьте: что мне делать? Там же не то что нормальная обстановка была, - война есть война. Я взял эту катушку, которую он бросил, и сказал: «Давай находись здесь, чтобы я тянул туда-то две катушки.» Не одну, чтобы навстречу друг другу, а две катушки потащил. Ну и задел катушкой ниже щеки у этого Вильсева. Это потом выяснилось. Кто его знает: когда горячка такая идет, не разбираешься уже, как там и что. Короче говоря, восстановил я связь. Меня как раз тогда накрыло землей там. А получилось это так. Когда начал я провода соединять, немцы начали стрелять. Я за бугром стоял. Там же воронка немецкая была. Надо мне было в эту воронку прыгнуть: ведь в воронку снаряд не попадает. Но я не прыгнул. Рядом взорвалось. И вот, когда меня накрывало, я зубами провода соединил. Потом услышал, как команды передают. Тогда решил: ага, связь, значит, работает, все в порядке. А там же болотистая местность была. Так меня всего этой тиной прикрыло. Я весь в грязи был. Ульяницкий когда вот кинулся меня искать — а меня нет. Он был командиром батареи сначала, но в то время он уже командиром дивизиона был, по-моему. Вот побежал он по этой связи меня искать. Когда пришел на место, тину так отбросил с меня. Но меня ни контузило, ни ранило. Просто такое ощущение было, что чем-то накрыло. Казалось, что чем-то стукнуло как будто бы. Ну такие вещи, конечно, влияют на психологию человеческого ощущения. Он меня спросил: «Ты здоров?» Я говорю: «Все нормально.» Он помог мне так немножко обтереться, соединил вот эту связь, и вернулись обратно.

А тем временем наступление шло полным ходом. Обстановка была такая, что пехотинцы и танки пошли вперед. А мы готовили, как говориться, артиллерийское наступление. Ведь наша дивизия была тяжелой артиллерии, а она на 22 км снаряд сбрасывала. Командира дивизии генерала Харламова я любил: потому что это был человек с чистой такой природой настоящего генерала, он не мог пропускать никакого момента просто так. Когда увидел меня он после того самого случая, то сказал: «Зайдите!» Я зашел. И он, значит, так повел со мной разговор: «Кого будем бить: фашистов или своих?» Я не понял вопроса и сказал ему об этом: «Я не понял, товарищ генерал.» Он кричит: «А вам надо понимать. А кто здесь Вильсева так обцарапал?» «Товарищ генерал, - говорю ему, - вы простите. Мы с Вильсевым не просто уважаем друг друга, у нас чистые отношения.» «Мне говорил Ульяницкий.», - сказал Харламов. Ну Ульяницкий знал, что у нас хорошие отношения с Вильсевым. Он говорит: «Ну вот за это я вас предупреждаю. Потому что малейшее будет — вот тогда я никогда не пощажу. Ну а за то, что обеспечил в такой обстановке связь, что успех боя обеспечил — вот тебе.» Он достал медаль «За отвагу» и лично мне вручил. Тогда так это делалось на фронте.

- А как называлась часть, в которой вы воевали?

- У нас была 27-я артиллерийская дивизия Резерва Верховного Главнокомандования.

- В Курляндии, где вы воевали, немцы сильно сопротивлялись?

- Ну у нас так было, например, когда мы на Ригу наступали. Наших танков много было там тогда. Ну у нас непосредственно не танки были, а орудия. Наши танки тоже подбили. И вот там была группировка недобитых фашистов. На окраине Риги они отстреливались. Отстреливался каждый, и особенно те, кто боялся за свое будущее. Там эстонцы были. Вот там, как сейчас помню, настолько точек отстреливались на окраинах города Риги. Впоследствии я сказал своим ребятам: «Рубцов, Сарнавский! Так, идите туда, любыми путями взять живьем, кто стреляет!» Взяли этого пулеметчика живьем. Спрашиваю: «Фамилия!» «Бауэрс», - отвечает. «Имя!» «Роберт!» «Откуда?» «Латвия.» «Латвия — это я тоже знаю. Откуда именно?» «Недалеко от Лаугли, это район такой в Латвии.» «Почему эсэсовская форма?» «А я пожарником работал, а в СС хорошая форма. Эсэсовцы хорошую форму носили.» Рубцов тогда говорит: «Расстрелять!» Я говорю: «Ну зачем тогда брать в плен? Ну зачем? Это тоже неправильно: взять пленного и расстрелять.» Отправили его в тыл. Прошло много лет. Кончилась война, я уволился тогда из армии. Жил здесь недалеко в Пуру — напротив ресторана дом был по улице Сталина, тогда ж так назывались улицы. Сейчас там, в этом месте, верующие какие-то собираются. Выхожу из бани. И вижу одного человека. Сам про себя думаю: где эту рыжую морду видел? Он рыжий был. Думаю: дай-ка посмотрю. Иду дальше. Смотрю он идет. Смотрю: проходит по улице Карла Маркса, потом заходит в дом и ныряет в подъезд. Значит, в этом доме живет, - решил для себя я. Подходит суббота. Я долго хожу тут около бани и думаю: когда же тут этот рыжий появится? И вот он зашел. Я его спрашиваю: «Ты меня узнаешь?» - спрашиваю. Говорит: «Да, узнаю. Я вас видел несколько раз.» «А где ты живешь?» «А на улице Карла Маркса». Он называет мне дом, квартиру. Говорит: «Заходите в гости.» И вот оказалось, что это был Роберт Буэрс тот самый. Я говорю: «Где ты работаешь?» «На десятой шахте.» Я: «Каким образом?» Он: «Я есть я, жена так русская у меня. Клавдия Ивановна называется она.» Думаю: дайка зайду. Зашел я туда к нему домой. Да, действительно Клавдия Ивановна. Вот представьте, это был тот самый эсэсовец, который до последнего отстреливался, когда его взяли. Работал он хорошо на десятой шахте, а до этого десять лет он отсидел. Все знали об этом, что он сидел, что он был в СС. Ему почетную грамоту нужно было вручать. Но он эсэсовец, и ее ему никто поэтому не вручил. Он приходил ко мне в гости. Некоторые говорили: «Подожди. Мы не понимаем тебя. Он же — эсэсовец. А ты его берешь к себе в друзья.» Я говорю: «Он отсидел. Нельзя всю жизнь ненавидеть человека за старое, если он исправился.»

А потом, значит, у меня с ним получилась такая вещь. К этому Бауэрсу я заходил домой в любое время, как будто так мне и было положено. Единственное, что ночью не заходил. А так заходил все время. Клавдия Ивановна была порядочная женщина, но пьяница. А так она хорошая женщина была. Но пьяница! А он, единственное, когда выпивал, говорил про нее: «А мне все равно, мне все равно...» И вот однажды захожу я к нему. На двери - фашистский знак мелом нарисован. Постучался. Он пока не был дома, у себя на месте. Мужской голос мне говорит: «Да!» Но это был не голос Бауэрса Роберта. Захожу и вижу: сосед Ананьев там, член партии, сидит. Я спрашиваю его жену.: «Клавдия Ивановна, где он?» «Пришел, - говорит, - кто его знает, куда-то делся, не знаю...» Я этому Ананьеву тогда и говорю: «Вот смотрите. Вот кто нарисовал этот фашистский знак на двери? Зачем к фашистам нам идти? Сидишь здесь, тем паче с женщиной. Глупости какие...» Этот Ананьев тогда меня на три буквы посылает. Я говорю: «Слушай, Ананьев. Ты не коммунист, а ты подлец. Приходишь сюда, пьянствуешь, когда мужа нет, друзья такие.» Он берет меня за шкирку и хочет выбросить. Откуда не возьмись — вдруг появляется Роберт. А это все дело было на втором этаже дома было, там, где крыша там была. Этот Ананьев берет и толкает меня со ступенек. Так жена этого Роберта защищала этого типа-коммуниста. Потом Роберт с ней разошелся и с одной финкой сошелся. К нему по-разному относились. Правда, когда он приезжал в Латвию, от него все отворачивались, поскольку знали, что он служил в эсэсовских войсках. Но я рассматриваю так: не надо его было трогать, потому что он отсидел за свое. Зачем его делать таким бродягой-бандитом только из-за этого, зачем? И он, кстати, знал, что на фронте я его взял в плен. После войны, когда мы с ним встретились, он первое время «на-вы» был со мной. Знала и его жена о том, что я его на фронте как эсэсовца взял в плен. Это все знали. И вот вопрос такой: неправильный был подход к этой проблеме, к тем, кто когда-то у немцев служил. Вот и про Роберта говорили: «Зачем с ним вообще связываться? Нельзя этого делать.»

Представьте, был на фронте у нас такой случай. Немцы отступали, а наши наступали. И один наш красноармеец подорвался на мине. Немец, фашист, берет его на руки и тащит его сюда, к нам. Тогда командир взвода, пехотинец, берет котелок и этим котелком начинает бить этого немца. Зачем? А он говорит: «Вот что вы делаете, делаете.» Но ведь такое дело делает идеология определенных лиц. А они, такие солдаты, просто пешки, а пешки — это те, кого лишь переставляют. Помню, когда после боев мы с Ульяницким проходили и смотрели, где наши трупы лежат, а где немецкие трупы, так как столько боев было, мы замечали, что у наших бойцов, даже у мертвых, такой вид был, что он, наш солдат, хочет что-то сделать такое. У фашистов по облику можно видеть, что он фашист. Понимаете? Но эти люди, которые сделались фашистами, они когда-то были детьми. И вот Ульяницкий говорил, когда мы мимо них проходили: «Вот смотри вот, Рассолов. Вот детей надо сколько воспитывать? А кем они стали? А дети рождаются хорошие.» Так это идеология делает людей фашистами и кем угодно! Не бывает такого, что люди рождаются сразу такими плохими. Я не случайно сейчас в нашем с вами разговоре эту тему затрагиваю. Почему эти дети, вернее — сейчас уже подростки, совершают сегодня преступления над взрослыми? Об этом много говорят. Это так мы, взрослые, делаем так. Наши сердца ржавчиной покрыты, коррозией. Их надо чистить. А чистить могут добрые поступки или обращение к Богу. Нравственная сторона - она как-то защищает людей от этого. Если мы будем так делать, тогда что-то и будет. Вопрос не в том, чтобы кому-то угодить, а вопрос принципа. А дети, я говорю, рождаются все хорошие: будь то американцы, будь то русские или эстонцы.

- Окончание войны помните?

- Мы стояли так в это время в Латвии. И когда сказали «мир», тут и стреляли, и шапки кидали, все было.

- Вы сказали, что были на фронте разведчиком. А сколько языков как у разведчика у вас было?

- Ну не я лично, а группа наша так, к примеру, два языка привела. Мы были посланы на станцию Блидене, это — в Латвии. Группа забрасывалась в тыл врага для того, чтобы обнаружить, в чем дело... Ведь ситуация была такая, что дивизия стреляет, и еще непонятно откуда-то немцы стреляют. И вот во главе с старшим лейтенантом Крыловым была направлена группа в тыл врага. Правда, этот Крылов, - он немножко заносчивый такой. Ну у всех что-то бывает. И вот пошли мы в поход во главе с Крыловым. Немцы стреляли, но нас взять не могли. А у нас был один такой разведчик Кожевников, который знал немецкий язык. И вот он, значит, в форме немецкого солдата, потому что были-то все переодеты, когда мы были на задании, пошел помогать немцам что-то разгружать. И было так, что, значит, вот в этой группе Крылова пять наших радиостанций дежурили с сообщениями. Проводил сообщение нам родственник хозяина того самого дома, где находился немецкий штаб. Он ыбл штатский, латыш по национальности, и он проводил группу. И была, значит, там такая вещь, что орудие стояло ну около небольшого озера, которое на карте не нанесено было. Вот как ведь бывает! И когда кто-то стрелял, эхо отдавалось в это озеро. И когда стреляли наши орудия, они стреляли в это озеро, а не по орудию. А там дальнобойные немецкие орудия были. И когда это установилось, Кожевников, возвращаясь оттуда, потерял ноги. А как это получилось? Там же все с землей было смешано. Вы только представьте, какая там была ситуация: в каждом дивизионе по двенадцать орудий было. А их, дивизионов таких, было шесть у нас. Это дальнобойные орудия были. И вот представьте, как это выглядело, когда вся дивизия стреляла по этому одному участку у озера. Что там было! И вот, когда возвращался, значит, этот Кожевников, он сам с Урала был, то он подорвался на противопехотной мине. Но он на нейтралке подорвался. И вот получилась такая с ним, значит, вещь. Вылечили его. И когда я писал в нашу дивизионную газету, то я искал этого Кожевникова. Почему? Потому что я знал, что Кожевников был такой среди отличившихся. Какие данные я мог на него знать? Ну и вот случилась такая вещь. Направил в куйбышевский военный комиссариат, чтоб нашли безногого Кожевникова. И он сообщил мне, генерал-майор, военком, что: «сообщите данные на Кожевникова, так как Кожевниковых много.» Что, все безногие там? Тогда я написал этому военкому: «Господин генерал! Если бы я знал такие данные, тем паче адрес, где он живет, то, наверное, вашу честь я не стал б беспокоить. И впредь к таким генералам я не собираюсь ни писать, ни обращаться, потому что это история военная, а не просто мои прихоти.» Мне говорили: тебя за это накажут! Я сказал таким: пусть накажут, но я правду сказал. И так я до сих пор не могу узнать, где этот Кожевников. Была у меня еще одна неприятность с военкомом. Мы находились когда-то в городе Ауце в Латвии. Там я по ошибке чуть не застрелил трех солдат, в том числе Гробылькова Александр, который был с нашей местности, где я жил — эта местность была приписана к Пушкарьскому сельсовету. А было так дело, значит. Я вышел, напоролся на группу людей сбоку. Сначала подумал, что это немцы. А потом смотрю: так это наши, оказывается. Говорю: «Поднимите руки!» Я носил тогда автомат. Потом присмотрелся, говорю: «Александр!» Встретились, обнялись. «Ты представляешь, я смерть мог ни за что получить?» - он сказал. Я говорю: «Дак откуда ты взялся?» А там была такая обстановка, что немцы были сбоку и наши шли сбоку. Когда идут бои, там нет определенных таких территорий: что, мол, тут, в определенном месте, должны быть наши, а тут — немцы. Наши могли и там-то, и сбоку находиться.

- То есть, не видно было, кто есть кто?

- По форме не видно было. Они внезапно выскочили. О чем еще может быть разговор! И вот представьте: я написал в Данковский военкомат, и они не нашли ничего, что касалось этого Гробылькова. А я скал. Спрашивается: что, тоже нет? Знают местность, а ничего не могут сказать. Вот такое отношение было их, военкоматов, к нам. А ведь я искал этого Гробылтькова! Так вот, представьте: в Латвии в военкоматах не было случая, чтоб так отнеслись бы. Сообщали, где похоронены те-то и те-то бойцы. Здесь всегда с уважением относились, всегда сообщали. А вот такое, видишь, в России бывало. И вот много таких явлений было.

- Потери какими были у вас?

- А потери зависели от того, какие это еще были бои. Вот, допустим, я не помню сейчас местность, где это было, но там было так: вот там у нас из двух взводов, а это — четыре орудия, осталось в живых шесть человек тогда. Каким образом все это случилось? Это случилось под покровом ночи. Орудия наши стояли. А ведь эти наши орудия надо тракторами было тащить. Там же люди, несколько человек, не могли тащить на огневые позиции их. Ну и вот, значит, два оружия были выставлены на открытую позицию, на прямую наводку, там у нас. Значит, два этих наших 152-миллиметровых орудия были выставлены. А два других орудия были в кустарниках оставлены там. Вот с этими двумя орудиями, которые были на прямую наводку выставлены, я находился тоже там. А сзади, где ыбл кустарник, там с ними, с этими двумя другими орудиями, оставался бывший председатель колхоза Соколов. Он был такой человек, что как ругался раньше матом, так и ругался на фронте. Упрямый был как осел. И вот получилась тогда такая там вещь. Командовал этими орудиями на месте капитан Бушков. Это исключительно был порядочный и симпатичный такой мужчина, хороший во всех отношениях. Ну а поскольку мы, как говориться, выбивали немцев, заняли мешок и закрывали плацдарм для наступления, землянки, которые были выбиты нами у немцев, они ходом-то к верху были обращены. То есть, эти землянки были сделаны не так, как мы их делали, а так, как они их делали. Мы их просто заняли у немцев, когда их выбили. Так вот, в одном, в общем так, проеме вот этого немецкого блиндажа, который был нами занят, у меня была установлена стереотруба. Это такой прибор, по которому мы смотрели на позиции немцев. И два орудия, значит, были поставлены на прямую наводку. Старшим , как я уже сказал,там был командир батареи полка капитан Бушков, старшим офицером на батарее был лейтенант Ефтиков. Сирота был командиром одного орудия, Шепель был командиром другого орудия. И был Сарнавский такой. И вот получилась такая вещь. Там были немецкие танки - «Фердинанды». Бушков дает команду. Я смотрю на эти «Фердинанды». Потом от нас по ним был выстрел. В стереотрубу мне хорошо было все это видно: вспышка такая там была, и - все. Это же на расстоянии-то все было. Я кричу Бушкову: «Саша, есть!» Тогда нами было подбито шесть или семь танков прямой наводкой-то. И поэтому я, когда увидел, закричал: «Один танк еще есть!» А он, зараза, разворачиваться начал. Тогда я кричу: Бушкову «Саша, живой еще поворачивает на нас.» Тогда я дал команду: прицел 0,2 что ли там было, точно этого я не помню сейчас. И в это время выстрел произошел с немецкой стороны. И вот представьте: от Саши на бруствере после этого голова лежит. Это от любимого моего комбата, значит! Естественно, представьте, когда ты чувствовал близость человека, чувствовал не то что бы уважение, а какую-то любовь, каково это было переносить? И вот пошел шквал огня со стороны немцев после этого. Никого нет. Ефтиков и другие, которые там были, тоже были убиты. Я иду по трупам наших и немцев по траншее. Был командующий группой у нас - генерал-майор. Но оттуда, с позиций, нельзя уйти, потому что тебя расстреляют. Это же передовая. Но что дальше мне было делать? Я пошел. Смотрю: в траншее лежит Сарнавский раненый. Что мне делать? Грузить его нельзя. Значит, тащить? Но под предлогом того, что я его тащу, я покину передовую. Там ведь тоже такие ситуации бывали. И иногда ведь ни за что люди страдали, поскольку с ними сурово поступали, даже и не разобравшись. Все зависит от мировоззрения кого-то и чего-то. И вот получается такая вещь. Перевязал его. Говорю: «Товарищ Сарнавский, можешь добежать?» «Нет, - говорит, це не могу.» Говорю: «Хорошо. А мне делать что?» И вот, представляете, какая ситуация? Бросить я не могу! Взять его тоже не могу, потому что нужно ждать, что дальше будет, - ведь для того, чтобы покинуть позицию, надо получить разрешение. Что мне дальше делать? Там два орудия стояли целые. Перед этим я навел через буссоль орудие и подбил один танк.

Что оставалось делать? Тогда я говорю этому Сарнавскому: «Товарищ Сарнавский, я приказываю: дойти, доползти, как угодно.» «Я це не могу», - говорит. А он белорус был по национальности. Тогда я ему говорю: «Товарищ Сарнавский, вы враг народа. Мы обескровлены, мы кровью течем. Вы хотите к немцам? Немцы сейчас наступать будут, так что уходите.» «Я нет, - говорит, - я не враг народа..» Говорю: «Ползите тогда в самом деле.» Он пополз. Его подобрали, отправили в госпиталь, но он письма мне не писал. Как так, он — враг народа? Он обиделся на меня за эти слова и за, что я не помог ему. Спрашивали его фронтовики: «А может, он к вам как к сыну относился?» «Нет, он це никогда этого не делал», - говорил им он. «Почему?» «Не знаю.» Сказали ему тогда фронтовики: «Позволь, ты видел, ты знал, как доползти. Другого нельзя было предпринять. Бросить ему нельзя тебя было. Тащить тоже нельзя. Какой выход ему находился?» В общем, фронтовики ему тогда подсказали. Сарнавский тогда начал писать нам письма. Он остался жив. Но остался жив Соколов, который не выводил расчет орудия. Генерал давал ему установку: сектор обстрела. То есть, какие бы там не появились, под предлогом наши — не наши, он все равно должен был стрелять, чтобы не допустить, чтоб обрезали мешок наступления, плацдарм наступления. А он сказал: «Стрелять я не буду, чтоб по нас стреляли.» «Хорошо: ты не выполняешь приказы, - сказал ему. - Потому что начальник штурмовой группы, командующий, ясно сказал: не будут стрелять, расстрелять.» Он тогда сказал: ладно, мать-перемать, я тоже буду стрелять. Начал этот сектор обстрела стрелять. Уже потом, когда закончилась война, понял и Соколов, где он был не прав. Понял и я, где был не прав. Но, понимаете, ситуация такая там была, что жизнь диктовала нам свои законы и делали многие люди не то, что надо было делать.

А Сарнавский остался жив и потом понял, что другого выхода не было у меня. Ну нормально, как фронтовик, он понял ситуацию. Ведь можно было взять да пристрелить его, чтобы с ним как с раненым не возиться. Ну как, зачем? У кого поднимется рука стрелять своего человека? Такие вещи тоже нельзя делать. А в отношении фашистов могу сказать следующее. Всякие фашисты были. Фашист ведь не тот, который перерождается и исправляется, а фашист тот, который остается в сознании фашистом. Тот же Роберт. Единственное, что я на похороны не ходил, когда он умер. А так я общался с этим фашистом. Не так давно умер он.

- А убитых как хоронили?

- Ну это, допустим, вот так проходило. Взять, к примеру, случай с комбатом Бушковым, когда он погиб. Вы представьте, когда это случилось, я организовал людей на поиски шкафа. Сделали гроб, значит, из этого шкафа. И вот в городе Ауце в Латвии похоронили. Я знал, где Бушков похоронен. Я ездил почти что каждый год и возлагал на его могилу цветы. Правда, кто-то и кроме меня цветы возлагать ездил. Я не знаю, кто это цветы еще возлагал к Бушкову. Я знал, где похоронен Бушков. Потом установили на месте его гибели плиту. Там уже были перечислены все похороненные наши бойцы, в том числе и Бушков. Хочу рассказать вот такую вещь. В городе Краснокамске директором школы был Полушкин Евгений, наш однополчанин. При нем я начал писать материалах о людях нашей дивизии. Почему так? Мне с военкоматов приходили то про того, то про того данные. Все это было отпечатано у меня. У меня уже одна треть была отпечатана того, что было положено. Одним словом, был большой материал у меня собран. Но я вынужден был его сжечь. И все — из-за Полушкина. Ведь Полушкин преподнес мне тогда, что его ученики выполняют норму больше, чем колхозники. Я верил. Человек если говорит, то как не верить ему?

И когда приехал и начал разговаривать с председателем колхоза я, он мне и говорит: а мои дети в школу ходят. А ведь Полушкин мне говорил: «Надо дать материал, что так работают мои школьники.» Ну и я пишу об этом. Потом выясняется другое. Так что, мне нужно было писать, о том, что эти люди помогали? Но он, подлец, был у меня в Тойла в гостях и преподносил все совсем по-другому. Но, с другой стороны, у Полушкина в школе был музей, где был материал о нашей дивизии.

Или вот еще, скажем случай, который тоже с Полушкиным был связан. Когда в одну из годовщин я приехал в город Ауце, не было могилы Бушкова. Вопрос: куда ее украли? Но там стояла стела. И там, кстати говоря, и Бушков, и Ефтиков, и все другие там же перечислены. Приехала и пионерская дружина из города Краснокамска имени генерала Харламова, где он директором школы был. Но получается так: вместо самого Полушкина приехала его дочь. Приехала и говорит так: «Отряд! Становись!» Это на кладбище, где похоронен прах наших бойцов и командиров. «Смирно! - говорит. - Товарищи участники Великой Отечественной войны.» И рапорт мне дает. Я говорю: «Отставить! На кладбище — рапорт?!» И представьте, когда я стал интересоваться, почему отец не приехал, она сказала: «Вы знаете, мама плохо, он остался там..» Но я верю, что он говорит. Дети говорят, называют по имени-отчеству. Она учителем там была. И вот дети ей, значит, тогда и говорят: «А почему вы не остались? Дочка лучше маме поможет.» Представляете, дети умнее. Значит, опять вранье. Так можно брать в основу материал о таких людях, когда кругом вранье?

Или вот, скажем, случай с Полушкиным был, когда он настоял на том, чтобы один из отрядов носил имя Каминской. Каминская во время войны была женщиной легкого поведения. После войны она была обыкновенным ветераном. Во время войны я помню, что она крутила со всеми. Про нее даже говорили: «Рама, держи штык прямо!» Так если быть честным, я рассуждал так, нужно на каждого фронтовика делать пионерский отряд. Так на всех фронтовиков Союзе не хватит места для этого, надо и на социалистические страны распространяться... А что эта Каминская? После войны она работала в ликеро-водочном заводе в Латвии. Она привезла пять бутылок этих образцов спиртного. Встретилась с детьми в школе Полушкина, хорошо все преподносила, как она, мол, героически воевала. И пионеры решили: назвать пионерский отряд имени Каминской. На фронте санитаркой она была. Вопрос не в этом, а в том, кем именно она стала. Она была легкого поведения: во время войны крутила со всеми. Если кто ей понравится, она шла навылет, это я знал. И, кроме того, умела хорошо про себя все преподносить.

А узнал, собственно, обо всем этом я следующим образом. Приехали пионеры в Ригу. Дети есть дети. Они приехали, значит. А там в городе было метро. Им, естественно, хочется на эскалаторе прокатиться. Дети! И их забрали вдруг в милицию. Но, вы знаете, я не терплю таких вещей, когда кругом несправедливо. Тем паче если дети приехали на могилы фронтовиков - и их вдруг в милицию забирают. Начал разбираться. Вижу, что те, кто их привезли, вдруг скисли. Были веселые, а тут не узнать было их. Ну они знали, что я разнесу в пух и прах в случае чего. Спрашиваю. Они мыкают, но что-то не договаривают. Я говорю: «Что случилось? - говорю. - А врать нельзя. Сказать правду надо. Ну скажите!» Они говорят: «Нам неудобно.» Я говорю: «Что неудобно? Сказать правду? Надо! А как же?» «Там в милицию забрали. Там милиционеры, женщина и мужчина, их забрали. Забрали наших ребят за то, что они на эскалаторе катались.» Ну что — это нормально на праздник Дня Победы так забирать людей? За что? Что, они хулиганили? Ну не хорошо это все, ясное дело. Но они впервые видят это метро, им ведь это интересно! И их — вдруг забирают. Пошел туда, значит, в милицию. Начинаем говорить. Этот младший лейтенант, мужчина, молчал. А эта женщина, младший лейтенант, как она повела-то! Говорит: «А кто вы такой? Вы должны смотреть. Вы, понимаете, даже потворствуете им!» Вплоть до того обставила дело, что чуть ли не банда приехала, а я эту банду прикрываю. Она права, если со стороны так посмотреть. У меня было с собой удостоверение. Это удостоверение давало мне в России бесплатный проезд. Но там написано: «МВД Эстонской ССР». И фотокарточка было приклеена. Я служил когда-то: три года был в МВД. Я объясняю ей: «Давайте тихо и спокойно разберемся.» «Что разбираться?» - говорит. Я выхватил удостоверение и говорю ей: «Я был офицером МВД, занимал определенную должность. Вот давайте так: пойдемте к руководству и разберемся. Если они сделали что-то серьезное, то, естественно, мы не можем это так терпеть. Но если они как дети приехали, не видели эскалаторов, подчеркиваю, как дети, никого не толкали, ничего не делали, не создавали суету тут, не мешали, просто надо будет сказать: дети, это не детский садик, а вы в школе учитесь, должны понимать, что не надо так делать... Так что они — после этого хулиганить, драться будут? Так мы можем испортить всех и повсюду.» Я не боялся сказать правду. У меня был такой принцип, я это знал: пиши на меня куда угодно и кто угодно, но я буду доказывать, в чем я прав. Если я виноват, меня за это можно наказать, явно никто не накажет меня за то, что я говорю правду. Никто меня за это не накажет! Отпустили этих детей после этого, значит. И когда отпустили, начал я интересоваться, откуда и что, и они мне сказали: Каминской называется пионерский наш отряд.» Я был удивлен. Я написал другим своим однополчанам, и отряд лишили этого звания. Как-то сразу же был решен вопрос этот!

Ведь давайте говорить по-честному. Я свою фамилию никуда не вставлял. Потом в школе сделали альбом, меня попросили выслать фотокарточку. Я выслал Бушкова, а не свою. Почему? Потому что мы о людях, которые погибли, больше должны говорить. Не просто так: «Во-от они там погибли.» А говорить о них все время. Говорить потому, что мы остались в живых, и этим, собственно, мы должны заложить прочный камень в фундамент мира. А 27 миллионов, уложенных там, на этой войне, - это ведь уже о чем-то говорит.

Но если говорить о Каминской, могу зачитать вам свой протест против присвоения ее имени пионерскому отряду.

«Заявление с просьбой переименования пионерского отряда имени Каминской другим более достойным именем.

Суть дела:

Я принимал непосредственное участие в вопросе наименования пионерской организации Майской школы города Краснокамска в пионерскую дружину имени генерала Харламова А.Д. (обращался по этому поводу в соответствующие органы города Краснокамска, Пермской области и лично к генералу Харламову, который из-за скромности не хотел давать своего согласия.) Но ради патриотического воспитания молодежи на примере отцов и матерей, ради памяти подвигов сынов и дочерей дивизии в годы войны он подписал такое согласие. Безусловно, генерал Харламов А.Д. Верил нам, что пионерская дружина, носящая его имя, не будет замарана случайными явлениями. И пионерская Дружина имени генерала Харламова А.Д. Майской школы много лет с честью оправдывает достойное имя.

Но на фоне этого такие, как Каминская, не думает о чести самой Дружины, а примазываются к этому с целью самовозвышения.

Во время встречи однополчан 27-й АД в честь 40-летия дивизии, приехала с Латвии и Каминская, как говорится не с пустыми руками, а привезла несколько видов «водки», как «образец» выпускаемой продукции предприятия, где Каминская работала в Отделе кадров, то есть заранее побеспокоилась для поездки на встречу.

Хорошо взвесив доверчивость детей к бывшим фронтовикам, она решила этим воспользоваться. В своем более чем часовом обращении к детям, Каминскяа крупным планом преподнесла детям, какая она замечательная, что ее имя подходит для пионерского отряда Майской школы, хотя есть и другая школа по месту жительства Каминской, родители детей в которой лучше знают о Каминской, как те, которые не подумали о последствиях.

Короче говоря, цель красноречивой говорильни Каминской сводилась к тому, чтобы пионерский отряд назвали ее именем. И к нашему стыду она добилась.

На второй день после красноречивого выступления Каминская, находясь в нетрезвом состоянии, настояла перед одним из организаторов встречи, чтобы тот приехал с водителем на государственной машине, как просила Каминская, чтобы ей уделили особое внимание. Больше ее не видели, оставив остальных участников без транспорта, без второго организатора, хотя среди нас находилась 75-летняя заслуженная однополчанка, скромный товарищ Харламова И.Г. - вдова генерала Харламова А.Д.

Мы взрослые люди, каждый из нас прошел трудный путь жизни и должны делать разницу между честной работой с молодежью без красноречия и показухи и между определенными сторонами авантюризма.

В нашей дивизии тысяча однополчан — наших боевых товарищей, геройски погибших за Родину, за нас с вами, за все лучшее на земле. И мы все перед ними в вечном долгу и память о них должна быть вечной у нас и нашей молодежи.

Если Каминская делает особый упор на ее участии в Великой Отечественной войне, то мы все имеем по заслугам, а некоторые из нас и не заслуживаем той искренней благодарности народа, которую нам оказывают. И если каждый участник Отечественной войны будет под разными предлогами и всевозможными красноречивыми выступлениями добиваться того, чтобы его именем назывался один из пионерских отрядов, то нам придется обратиться к пионерским отрядам других социалистических стран, ибо в нашей стране не хватит на всех участников войны пионерских отрядов. Плюс к этому миллионы других заслуженных людей Отчизны.

Неужели эта красноречивая Каминская не понимает истину, о чем ее письменно предупреждали после встречи?

А может эта Каминская лучше тех, кто отдал свои жизни за нас не повидав долгожданный час Победы?

А может эта Каминская во время войны сделала больше Ивановой В.К., Харламовой И.Г., Дуниных К.А. И Г.Ф., Гусева В.Ф., Кузнецова И.И., Ульяницкого Н.В. И других? То ответ будет — нет! А негативных сторон больше как у других. Или по понятию у Каминской — у кого больше негативных сторон, тому и честь.

И если мы — бывшие фронтовики и другие взрослые не желаем только казаться перед детьми и вообще в обществе справедливыми, принципиальными, то не можем об этом молчать.

У нас дети, внуки, нас окружает молодежь и мы должны смотреть в их чистые детские очи не глазами обманщика и плутовки, а такими же честными глазами, но по-взрослому умными глазами.

В стране идет перестройка, а это значит, что каждому из нас нужно самим перестроиться, а не подстроиться по обстоятельствам и времени.

Мы знаем одного типа, который с целью самовосхваления сочинил о себе всевозможные легенды вроде такой. Во время фашистской оккупации его трижды «расстреливали», хотя факт не подтвердился, а очевидцы говорили, что фашистам так же улыбался, как и нам. А кому он искренне улыбался, то об этом он знает только один.

Надеюсь, что мое заявление будет предметом серьезного рассмотрения в педколлективе школы для принятия мер, чтобы не обращаться в печать и не вызывать тени на честь пионерской Дружины имени генерала Харламова А.Д., идейную и нравственную чистоту которой мы обязаны оберегать.

Ветеран 27-й ПАРОСД РГК И.Рассолов, 17 декабря 1987 г.»

- Под обстрелы часто попадали?

- Когда идет на фронте наступление, то там, конечно, обстрелы идут, - и это, конечно, ужасное было дело. Я легкий был на подъем. Я худенький был такой. Но неприятно иногда мне было свою работу делать. Но неприятно было совсем не потому, что надо было исправлять связь, а потому что я не знал, кто разговаривает. Начнешь говорить, спрашивать: кто? Тебя матом покрывают. Или же говорят: «Командующий.» Откуда я знаю-то, кто там на самом деле? Там же хулиганы были просто самые настоящие. Они не ходят идти, и чтобы ты работу сделал, говорят тебе же: командующий. Откуда мне видно: командующий это или кто-то? Под обстрелы попадали так что.

- А было такое, что связистов использовали не по назначению?

- У нас лично в дивизии такого не было. Почему? Потому что, допустим, как можно ыбло нас использовать не по назначению? Конечно, если я связист, а немцы как подошли, естественно, я не буду ждать, где они снова порвут линию связи. Я, естественно, возьму оружие и буду так их отбивать. Бывало такое, что стрелял по ним.

- То есть, вы лично отстреливались?

- Ну а как еще? Я находился на фронте и не отстреливался? Конечно, отстреливался. Это раз. А во-вторых, я придумал такую вещь. Допустим, есть такой ручной пулемет с круглым диском. И вот, бывает, подходишь к пехотинцу, а пехотинцы вплотную находились с немцами. Немцы собирались. Не то что бой идет, не-ет. А просто передышка: ни те, ни другие ничего особенного так и не делают. И там, значит, собираются человек восемь немцев. Вот я смотрю в бинокль. Так не видать, а в бинокль их хорошо видно. Так вот, с этого ручного пулемета как пущу, убью их, это жуткое дело было. А потом, после как начинается наступление, после идем и смотрим, кого убили. Ульяницкий был у нас командиром батареи, а потом он стал командиром дивизиона. Так мы с ним ходили и смотрели на убитых. Вот его жена ко мне относилась, благодаря нашим отношениям, как родная. Она подарили мне книги, я ходил с ней к нему на кладбище. Поймите правильно, когда идет просто война, а не то что идет наступление, там ведь всякое бывает. Бывает, что немцы попадаются, бывает — что мы попадаем. Я сам чуть однажды не попал, когда пошел. А у немцев было так, что они не то что по одному, а целой кучкой собирались. Им же не будут говорить: «Иди сюда!» Расстреляют. И они наших стреляли тоже. Война есть война, там такое правило в основном только действует: чем больше ты убьешь, тем больше ты будешь молодец. Это же война!

- А как кормили вас на фронте?

- Ну как кормили нас? У нас, например, в 10-й гвардей армии, обычно муки много давали. А так в основном нам в разведке давали свиную тушенку, также сигареты давали, - питание у нас было такое в основном. А бывали на фронте и другие обстоятельства. Допустим, генерал Харламов, ну всеж генерал и притом заслуженный генерал, иногда и конину ел, когда ее ему давали. Так что он ее ел. Я раньше не любил конины. Мне когда сказали, когда я съел, что то была конина, меня вырвало. А потом ничего так, стал тоже так ее есть.

- А сто граммов давали?

- Нам давали спирт, но я не пил. Это благодаря отцу моему я этого не делал. Он в детстве отучил меня от этого. Он сам не пьянствовал. Маленькую бутылочку брал на неделю. Мама на него ругалась, а он говорил: «Это лекарство, чтоб аппетит был хороший, чтоб здоровье было хорошее.» Но пьяным я его никогда не видел.

- А обмен сто граммами был?

- Я, допустим, лично их никогда не менял ни на что. Я отдавал свои сто грамм другим ребятам, потому что видел, что, допустим, такой-то человек находится на посту и седой. Кстати, было на фронте еще и такое явление, что мы, разведчики, не получали продуктов. Так мы тогда брали горелую картошку мороженую и ели. Лезли за ней, за этой картошкой, куда попало. Притом под обстрел лезли за этой картошкой. Там одного убили у нас однажды в походе за картошкой. Так что мы ее ели. А потом, после этого, нас понос пробирал. Было и такое явление тогда.

- А нехватка оружия была?

- Было и такое. Ну как понять: не хватало? Вопрос в том, когда именно это было. Когда, например, нас еще присылали на фронт, это могло быть еще. А так на фронте всегда оружие достать можно было. Про оружие могу сказать следующее. Вот у нас, допустим, шли встречные бои. Дороги перехватывались. Но всегда какой-то запас снарядов должен был оставаться. Самый минимум: на каждое орудие по три снаряда должны были иметь. Почему? Потому что иначе не способны выдержать бои. Было и такое явление. И вот у нас, значит, такой случай произошел. Я вам о нем рассказывал. В лесу осталась пушка 45-миллиметровая. Ну а я очень любил пострелять - , например вот, когда хорошее настроение было, или стоим в обороне, или пошло хорошее наступление. Ну мне не о чем переживать было, и я что-то всегда придумывал. Откровенно скажу. Иногда и ругали, и по шее получал, все было. Было такое явление. И вот, значит, тогда в лесу осталась 45-миллиметровая пушка. Кто оставил, чего оставил, было неизвестно мне. А там нам тогда было запрещено стрелять. И тут я вдруг вижу: немцы бегают и пытаются поймать бегущую козу. Я кричу своим: «Ребята!» А там с ребятами Рубцов был. Я говорю им: «Смотрите, за козой, заразы, смотреть некому, немцы уже бегают. Бегите, если хочете зарезать, поймайте ее.» Рубцов взял сорокапятку, стал стрелять по этим немцам, ну и убил их. А приказ у нас был такой: ни в коем случае стрелять. Но это не наше орудие было, это 45-мм орудие. И вот, когда все это выявилось, Рубцова за этот случай хотели посадить в яму. Я за него тогда заступился и им сказал: «Знаете, что? Я не выдержал, что они, заразы, бегают. Я виноват, сажайте меня.» Меня тоже отругали. Иногда вот такие дурости были на фронте. Были. Было такое, и происходило это потому, потому что никогда не задумываешься, к чему это приведет. Это делал я не потому, что я хулиган был такой. Поймите меня правильно: у меня была ненависть к фашистам, все, что они делали, мне это не нравилось. Я не мог терпеть этого. Почему? Потому что на наших глазах ведь много убивало людей. И особенно тогда, на войне. Ведь от двух орудийных расчетов остались Сарнавский и Ростов. Этого не должно было быть. А ведь это такое получилось. Но, как говорят, война есть война.

- Иван Захарович, а как телефонная связь непосредственно на фронте у вас организовывалась?

- Телефонная связь как организовывалась? Был у нас всегда дежурный, который находился непосредственно на связи. Там у нас были специальные аппараты. Ну у этих аппаратов была, допустим, трубка. Там будь то штаб, будь то просто дежурный, - со всем этим держали через нее связь. Я, допустим, дежурю, а там разведка еще работает. Было это как? Немец, к примеру, стреляет. А человек, который сидит там, нажимает на кнопку и передает примерно так. Вот он видит, к примеру, сначала квадрат, потом вспышку, значит, потом начало, а потом — и звук. После этого, значит, он зуммером передает, что вот в таком-то квадрате стреляло орудие. И передает. А раз передает, мы стреляем по позициям немцев.

- Тексты шифрованные передавали?

- А всякое бывало. Большей частью просто так передавали, а не то чтобы азбукой морзе. Зачастую просто открытым текстом передавали. Конечно, не то что передовая и так далее говорили. И номера говорили: то есть, не то что передавали, что это товарищ полковник, а это - товарищ комбат. Говорили: товарищ первый, товарищ третий, а там уже знали, кто это есть.

- А за что орденом Красной Звезды наградили?

- Когда шли вот бои, нас и награждали. Все награды — они же зафиксированы в наградном отделе Президиума Верховного Совета Союза ССР. Эти награды все идут под номерами. И там указано, когда и за что кто был награжден. И вот я за то, что тогда обеспечил прорыв, получил орден Красной Звезды...Но есть и другие, конечно, которые за тот же случай были награждены. Не то что меня одного только наградили. Кого-то орденом Красного Знамени наградили, меня же - орденом Красной Звезды наградили. Сделали прорыв, и меня наградили. И кроме того, мы же с оружием в руках отбивали тогда немцев. Не то что я один там был и был за все это награжден. Я никогда не говорил, что один где-то был, когда этого на самом деле не было. Вот единственный раз я был один, когда вот так связь нужно было восстановить. И то меня чуть не наказали тогда. Но у нас чистые дружеские отношения были с генералом и сослуживцами. Ну а как могло быть по-другому? Что, мы должны были находиться в роте и иметь вражду друг к другу? Нет. Но сам поступок был такой, что нервы не выдерживали и старался сделать все быстрей-быстрей. Все трясется. Обстановка была такая, что не то что своя собственная жизнь в опасности, а поймите правильно: без связи остался командный штаб. Это сама обстановка заставляет трястись, вот в чем дело-то. Так и там, мы тогда отбивали немцев. Но вот я тогда задел случайно Вильсева, я вам об этом рассказывал.

- Случаи паники, трусости были?

- В нашей дивизии этого не было. Вот представьте, значит, вот такую ситуацию. Вот генерал Харламов однажды попал в окружение. Рыба большая! Притом немец знал, что там, где находится генерал Харламов, там готовится наступление. Потому что эта дивизия была резерва Верховного Главнокомандования. Ее направляли на прорыв. И попала вдруг она в окружение. Дюбко, старший лейтенант, вызвал огонь на себя. Анатолий такой. Ну и вот, когда вызвал на себя, сделал прорыв нам. Вышли все, не то что генерал вышел, а все вышли. А с Анатолием Дюбко много было таких диспутов. Его трижды представляли к присвоению звания Героя Советского Союза. То за одну операцию, то — за другую. Там тоже вещей много всяких было. Но впоследствии ему присвоили звание Героя Советского Союза. И было вот такое явление. Когда вот соберутся его однополчане, выпьют, то говорят: «Толя! А я не герой что ли? Я тоже мог бы им быть.» И знаете, как обидно человеку бывало в таких ситуациях. Ведь бывают такие явления! Со мной иногда было такое явление. Я же никогда не хотел такого. Но бывала со мной на фронте иногда дурость, я это допускал. Ну представьте, что вы с юмором как-то иначе переносите фронтовую обстановку. Так что у меня где-то протекало не то чтобы надо было. А люди — они, допустим, где-то и серьезные. Помню, после войны, когда собрались в первый раз в Москве бывшие воины 10-й гвардейской армии, был там такой Казаков, бывший командующий армией. Ну раз собрались люди, все хотят что-то сказать. Все, безусловно, рады этому событию, собрались в первый раз. И все боятся. Вышел я на трибуну. Поздравил всех с Днем Победы. Произнес здравницу в честь нашего правительства и командования. Начал так: «Пламенный привет от маленькой Эстонии, большой-большой привет победе, победа — большая.» Все улыбаются так вот. Потом добавил: «И особенно большой привет моим бандюгам фронтовым». А там в зале прибавляют: разведчикам. И когда сказал здравницу в честь нашего отважного генерала Харламова, весь зал встал. А там ведь была вся 10-я гвардейская армия. Вот настолько уважали Харламова! Кузнецов был. Фотоаппарат у меня тоже был. Вот он хотел сфотографироваться с генералом. Вот я фотографировал его так вот. Старший лейтенант он был тогда. Это порядочный человек, замечательный был воин. Помню, как-то однажды я должен был выступать в Ленинграде на фабрике «Светлана» - есть там такая фабрика. И вдруг встречаю жену своего фронтового командира Ульяницкого. Она мне говорит: «Иван Захарович, мы немножко собрались. Пожалуйста, по присутствуйте вот так вот с нами.» Не мог отказаться я от этого. Сказал тогда этому Кузнецову (он был замечательный командир): «Ваня, увидишь секретаря парторганизации, мы с ним договорились встретиться, скажи, что я обязательно буду. Видишь, человек просит.» И он же видит, что человек действительно просит меня поприсутствовать с ними. Он мог сказать: «Война-то кончилась. Что я тебе, мальчишка, и побегу?» Ваня ни одного слова не сказал. Сказал только: надо! Об этих людях, когда их вспоминаешь, думаешь: как же много хороших таких людей, которых мы никогда не ценим. Или еще, к примеру, случай. Был у нас сержант Филиппов такой. Так он портсигар взял мне и сделал. Я же курил тогда махорку. Портсигар мне сделал алюминиевый такой. В магазинах такого не сделают. Такого не купишь, как он сделал своими золотыми руками. Ложки алюминиевые делал. Потом, когда я уже жил здесь, в мирной обстановке, не знаю, куда это ложка делась с портсигаром.

- В разведку часто ходили?

- Нет, в разведку редко ходили. Только в том случае, если на то была крайняя необходимость. Это — раз. Во вторых были специальные люди по разведке. А мы вот так вот с этим дело иметь приходилось: только когда надо было. А так мне за всю военную жизнь приходилось непосредственно три раза в разведке быть. Ну первый раз «языка» взяли. Второй раз ходили, никого не брали, просто так данные собирали.

- А как немцы вели себя, когда их захватывали?