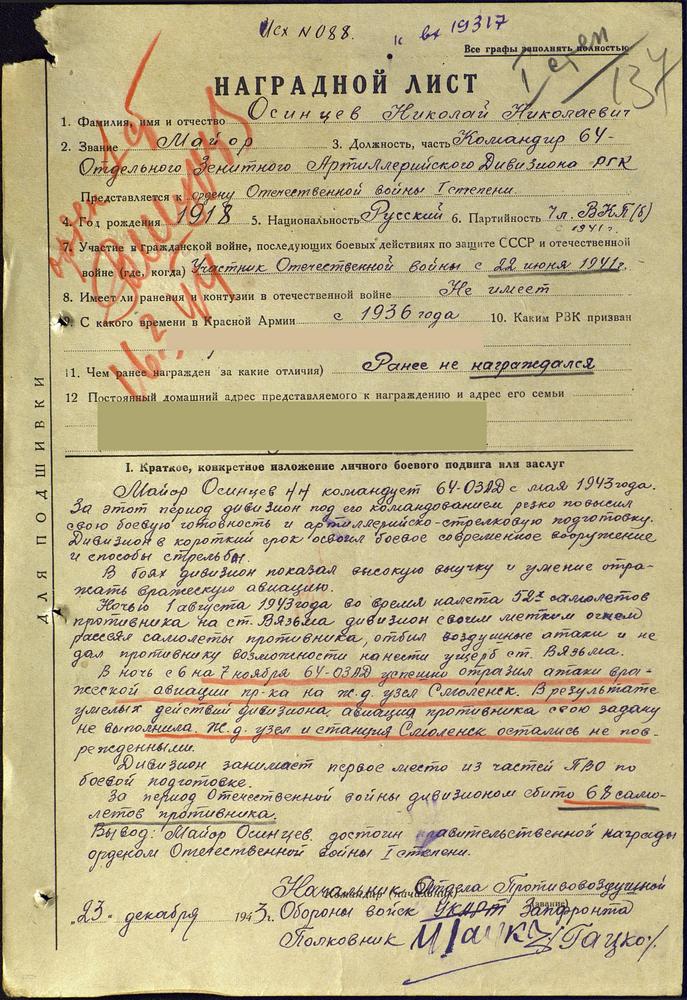

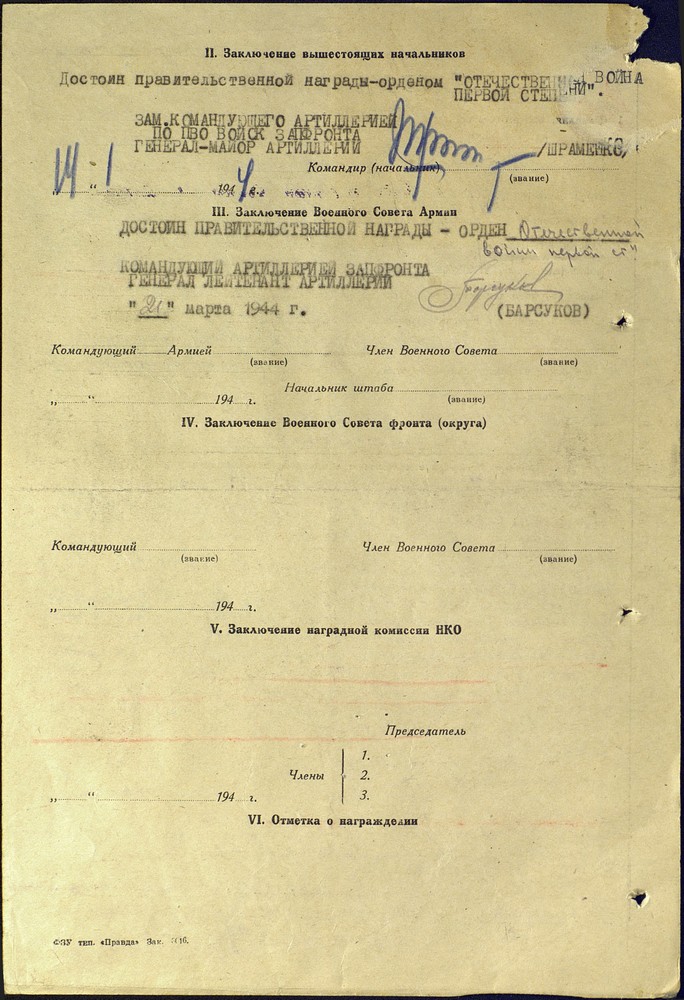

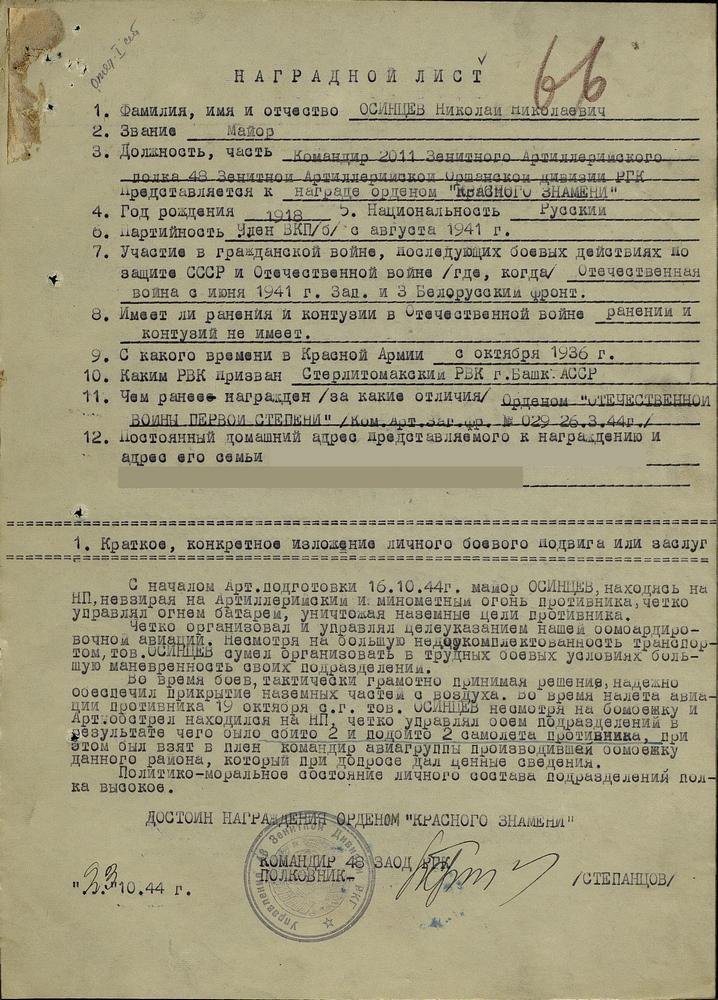

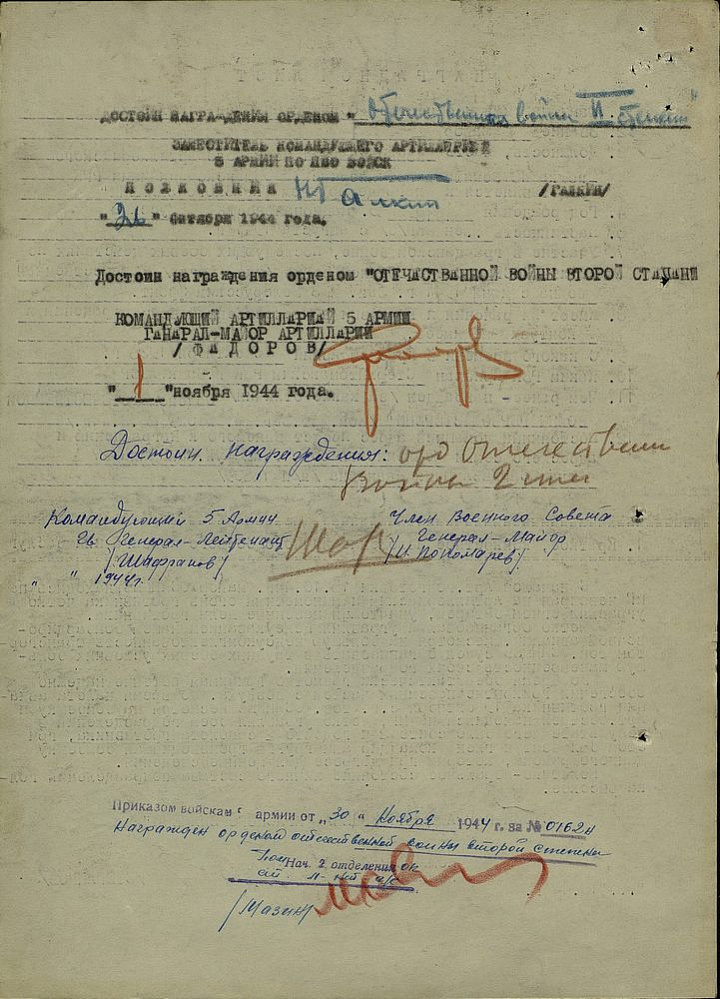

Родился 26.01.1918 г. в Бирском уезде Башкирии. Русский. В 1933 г. окончил школу колхозной молодежи, в 1936 г. - рабфак в г.Уфе. В ряды Красной Армии был призван в октябре 1936 г. Поступил курсантом в Оренбургское зенитно-артиллерийское училище, которое окончил в 1939 г. Затем проходил службу в составе 188-го зенитно-артиллерийского полка 7-й бригады ПВО Белорусского военного округа (в должности командира взвода, потом - батареи). С апреля 1941 г. - начальник штаба дивизиона того же полка. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года (Западный, Центральный, 3-й Белорусский, 1-й Дальневосточный фронты). В период войны занимал следующие должности: начальник штаба дивизиона 188-го зенитно-артиллерийского полка (июнь — октябрь 1941 г.), заместитель командира 324-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона Резерва Главнокомандования (октябрь 1941 г. - май 1943 г.), командир 64-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона РГК (с мая 1943 г.), затем — командир 2011-го зенитно-артиллерийского полка 48-й зенитно-артиллерийской дивизии, командир 1277-го зенитно-артиллерийского полка той же дивизии. Воинское звание по окончании войны — майор. Награжден орденами Боевого Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Александра Невского, двумя орденами Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией». После войны продолжил службу в Вооруженных Силах СССР. Закончил Военную академию имени М.В.Фрунзе (1952) и Военную академию Генерального Штаба (1960). Уволился в запас в звании генерал-майора в 1975 году. Проживает в Москве.

Я родился 26-го января 1918-го года в городе Бирске, это - под Уфой. По национальности я — русский. Как и сейчас, эта земля еще и тогда являлась территорией Башкирии. Семья наша была крестьянская. Отец мой трудился мельником по найму: ходил то и дело с одной мельницы на другую. Так как родился я в Башкирии, расскажу о том, кто в тех местах проживал. Население там было смешанным: в Башкирии проживали и русские, и башкиры, и другие всякие национальности. Русские, кстати сказать, появились в то время в Башкирии, когда там землю людям стали давать. Это было в 1927-м году. Русские переходили сюда из таких больших сел. Башкиры же там жили целыми селениями. Но я, пока там жил, не чувствовал с их стороны какой-то национальной розни. Большинство из них хорошо по-русски говорили, к нам относились тоже очень хорошо, мы к ним — так же. Если где что-то надо было сделать, то обращались к ним за помощью. И они, значит, как рабочая сила к нам приходили. Могли в сарае что-то сделать. В общем, они с удовольствием приходили к нам на помощь, и мы им за это платили. Так что никаких недоразумений с ними у нас не было. Все было с ними нормально, - я бы так сказал.

Поскольку детство свое я провел в селе, то хорошо помню я и коллективизацию: как она, значит, проводилась. Ведь это происходило в 1929 году, когда мне 11 лет было. Тогда, во-первых, все земли начали объединять. А до этого было ведь совсем по-другому всё. Если вы помните, была такая известная песня: «Сколько нам земли привалило». Это шло еще с царских времен. А тогда было такое, в общем, положение. Если, короче говоря, в семье рождался мальчик, ей, этой семье, давали три десятины земли. Три десятины – это в то время довольно солидный был кусок. Если же в семье девочка рождалась, родителям ее ничего не давали. И вот перед самой коллективизацией, это было примерно в 1927-1928 годах, крестьянам, нищему такому составу, которые жили в городах и переезжали в деревни для того, чтобы заняться сельским хозяйством, давали на каждого три десятины земли. И вот, значит, моя мать, у которой было двое детей - моя старшая сестра и я, а всего нас трое было, получили девять десятин. То есть, на каждого из нас в семье дали по три десятины. Но эти девять десятин большинство были заняты лесом. Короче говоря, была там небольшая где-нибудь какая-нибудь полянка, которую можно было использовать. На ней мы картошку сажали, потом где-то еще - просо. А на молодой земле просо рос такими большими кистями. В общем, хорошие урожаи у нас были. А потом, когда в 1929 году началась непосредственно сама уже коллективизация, стали у нас в сельской местности колхозы создавать. Как только все это началось, эти земли все забрали в колхоз, - оставили только приусадебное хозяйство какое-то. Примерно с один га (гектар) оставалось у каждого земли, чтобы там вести свое хозяйство. На этом одном гектаре земли мы и картошку, и морковь, и прочее сеяли, и на это, собственно говоря, и жили. Лошадей, конечно, всех собрали в общий колхоз.

Ну и было, значит, еще следующее. Если, скажем, корова отелилась, то как только год после этого проходил, телку забирали в колхоз. Ну и что еще было? Кур, гусей разрешалось иметь. Также можно было иметь только два поросенка. Больше ничего у нас уже и не было. Все, и мужчины, и женщины, ходили и работали в колхозе. На разработке, помню, что-то там пахали. Но работали все дружно. В первые годы коллективизации урожаи были хорошие. Но поскольку ни машин, ни плугов, ни бороны в то время у нас не было, работу выполняли разными средствами. Сохой пропахивали. А боронили, значит, так. Спиливали и брали дерево, ну, скажем, березку, потом его привязывали к хомуту лошади и тащили так его листьями по земле. Вот этими листьями лошадь, когда шла, и боронила: ровняла комки вспаханной земли. Так что никакой техники по обработке земли в деревне не было. Это уже в последние годы у нас появились трактора и машинно-тракторные станции. Тогда уж те приезжали к нам, обрабатывали землю и прочее. Когда они, кстати говоря, появились, тогда и колхозы стали у нас совсем другие. Мы стали и жить лучше, и урожаи хорошие пошли. Но, я считаю так: что если бы не колхозы, нам войны было бы не выиграть с немцами. В годы войны, когда мы потом уже были на фронте, в том числе и я, колхозы отдавали нашим воинам всё: весь урожай, который у них был собран, собирали и отправляли на фронт. Не случайно в то время так говорили: «Все для фронта, все для победы». Вот тем люди тогда и жили. А колхозник жил тем, что у него на его участке, собственно говоря, было.

Были в нашей местности в те годы и раскулачивания. Но это, конечно, были не самые настоящие раскулачивания. Ведь какими были те люди, с кем это сделали, кулаками? Это были самые настоящие трудяги в то время. Вот, скажем, я знал одного крестьянина, который там у нас рядом жил. У него было два взрослых сына. Эти его сыновья женились и в дом привели невесток. Так их семьи были самые трудолюбивые в нашем селе. На рассвете, когда люди у нас только собирались идти на работу, они уже нарабатывались. А потом дальше продолжали работать. И работали у них все: невестки, сыновья, сам хозяин, хозяйка. Понимаете? У них имелось две коровы. Но их жило там три семьи, поэтому чем-то нужно было им все-таки же питаться. Также еще у них и две лошади было. Они работали с утра до вечера. Короче говоря, всё делали. У них хватало всего, как говориться: и хлеба, и зерна. И вдруг этого человека раскулачили. Все говорили: «Как так? Максим же — самый настоящий работяга, это — трудяга. Мы спим, а они, вся их семья, работает. Мы кончили работу в колхозе, а они все еще работают: с рассвета до темна». Так что в те годы много таких невинных людей попало под раскулачивание. Сталин ведь не случайно написал статью: «Головокружение от успехов». Мы задались целью создать сплошную коллективизацию. А это означало, что если кто-то занимал участок земли, то подлежал ликвидации. То есть, раскулачиванию. И многих людей так и ссылали в другие места, объявляя кулаками.

Жизнь моя после деревни, значит, так складывалась. В 1933 году я закончил школу колхозной молодежи, были в стране в то время ШКМ-ы так называемые, и поступил в сельский рабфак в городе Уфе после этого. В 1936 году я этот рабфак закончил, получив соответствующий аттестат.

Но затем я решил стать военным: пришел в военкомат и подал там заявление, чтобы меня направили в военное училище. После этого к нам приехал военрук, он познакомился с моим личным делом и пришел к выводу, что у меня все данные, более-менее подходящие для того, чтобы быть направленным на учебу в военное училище. У меня взяли мой адрес и так далее. Ну а так как я к тому времени закончил рабфак, то поехал к маме, которая жила под Уфой. А уже где-то в августе месяце до меня дошла телеграмма: «Прибыть в военкомат для направления в военное училище». Когда я приехал в военкомат, то там я стал проходить медкомиссию. Меня, значит, как следует осмотрели, и все. И направили после этого в только что созданное училище зенитной артиллерии города Оренбурга. Короче говоря, это было Оренбургское зенитное артиллерийское училище, - так, кажется, оно тогда называлось. В этом училище я проучился два с половиной года.

Наверное, вам стоит рассказать о том, как проходил сам процесс обучения в училище. Об этом я могу вспомнить следующее. Когда в 1936-м году я поступил в училище, у нас там сразу начали формироваться группы. В первую группу были включены те курсанты, которые имели среднее образование. Остальные группы, а их таких было шесть-семь, состояли из тех, кто всего-навсего имел семиклассное образование. Таких ребят было большинство: то есть, тех, кто был родом из сельской местности, как правило. Поэтому все мы маломощные такие были ребята. Я, правда, и сам был с сельской местности, хотя на рабфаке учился. Так мы когда пришли в училище, представьте себе, не могли взяться за перекладину и хотя бы шесть раз подтянуться. Помню, когда мы в училище пришли, у нас там специальный урок физкультуры был для таких дел. Кроме того, был специально оборудованный спортивный зал, где имелись турник, кольца, перекладины и прочее. Так мы туда в свободное время специально спускались с товарищем и занимались своей физической подготовкой. Если я подтягивался, он меня страховал, если он подтягивался, то я, значит, его уже страховал. Так мы с ним и продолжали подтягиваться. И уже ко второму курсу обучения в училище мы достигали всего того, что от нас требовалось. Мы могли и подтянуться, и уже, как говориться, и по-пластунски ползать. А до этого же ничего этого сделать не могли! Конечно, пока продолжался процесс обучения в училище, мы с большим энтузиазмом изучали материальную часть. Ведь для того, чтобы владеть зенитной пушкой, нужно было досконально ее знать. Надо было знать, где этот маховик, как все это передается и так далее. И потом — мы сами чистили свои пушки. За нас этого, конечно, никто не делал. Как только занятия оканчивались, мы брали ветошь и снаружи все у пушки протирали: как ствол, банник, так и все остальное. Все забивали тряпками, чистили, затем — смазывали. Короче говоря, ухаживали за своими орудиями, как это и было положено. Все это, кстати говоря, мы делали в рабочей одежде. У нас была как обычная, так и рабочая одежда.

К сожалению, процесс нашего обучения в училище пришелся и на печально известный 1937-й год. А тогда, как известно, многих людей арестовывали. Мне вспоминается следующее. Вот мы все занимаемся себе и занимаемся. Назавтра у нас первый урок — артиллерия. Там, на этом уроке, у нас баллистику преподают и прочее. Смотрим — преподавателя нет. Нам говорят: «Он заболел». Ну раз преподаватель заболел, то это значит, что урок срывается. Потом оказывается, что его на самом деле арестовали. Пока я два года учился в училище, у нас трех начальников его арестовали. Сначала Збаровского арестовали, потом — Иванова. После пришел начальником училища еще какой-то полковник, которого тоже арестовали. И у всех была какая-то боязнь всего в то время. Были у нас и случаи, когда отдельных курсантов откомандировывали из училища. Но откомандировывали не за то, что тот становился «врагом народа» или чем-то в этом роде, а из-за того, что тот был или сыном кулака, или под судом родители его находились, или что-то еще в этом духе. Так что много у нас было в то время в училище случаев, когда кого-то арестовывали: командиров взводов, командиров батарей и выше. Я вот, например, знал одного нашего командира взвода. Он на голову выше всех нас был. Помню, когда мы шли на параде, нам никому не нужно было подавать команду, скажем, вроде: «Смирно, равнение направо». Он как только руку поднимал, так сразу все по команде «смирно» стояли. Амбражевич его фамилия была. Вдруг в одно прекрасное время его арестовали. Арестовали его в 1938-м году, а выпустили в 1941-м. Значит, он 1938-й, 1939-й и 1940-й год сидел, как говорится, - был арестован. Но выпустили его, конечно, по следующей причине: потому что не за что было арестовывать его. А за что арестовывали людей в то время? Вот если кто-то нелояльно отзывался о ком-то из руководителей и прочем, его за такие вещи и арестовывали. На него вешали ярлык «враг народа». И все те, кто раньше были его друзьями, старались теперь от него держаться подальше.

В январе 1939 года нас досрочно на полгода выпустили из училища раньше: присвоили звания лейтенантов и распределили по войскам всего Советского Союза. Мне дали направление в Белоруссию. Там, в Белоруссии, я прибыл с назначением в 188-й зенитный артиллерийский полк, который входил в 7-ю бригаду противовоздушной обороны (ПВО). Эта бригада прикрывала Минск от нападения с воздуха. Там я служил сначала командиром взвода, а потом стал командовать батареей.

Что мне запомнилось из службы в качестве командира взвода и батареи перед войной? Расскажу следующий эпизод. Значит, в августе 1939-го года, когда мы стояли на огневых позициях около Минска, в одно прекрасное время я получаю телефонограмму: «По курсу Берлин – Минск – Москва идет немецкий самолет. На самолете - имперский министр Риббентроп. Вы должны обеспечить безопасность пролета». Тогда мы, значит, начинаем свое наблюдение в воздухе. Смотрим: на высоте порядка двух – двух с половиной тысяч метров действительно идет транспортный немецкий самолет. Видны, конечно, было и кресты на нем. Но когда мы получили телефонограмму из комитета госбезопасности, то я все боевые снаряды от орудий, конечно, убрал, да еще и поставил их под охрану: чтобы не дай Бог кто-нибудь не выстрелил. Так что мы только немую стрельбу вели, как говорится, по самолету этому: приборы сопровождали его, пока он мимо нас проходил. На следующий день я уже получаю другую телефонограмму: «Этим же курсом обратным Москва – Минск – Берлин опять летит Риббентроп». Мы опять встречаем его, но теперь уже с другой стороны. Он, как говорят, пролетел и ушел. Так что вот такая интересная у меня была перед войной встреча с Риббентропом.

В то же самое время, помнится, со мной произошел один неприятный случай, который мог стоить мне жизни. Значит, дело это так происходило. Когда мы стояли там же, на этих же самых позициях под Минском, нас подняли вдруг по тревоге. Мы заняли огневые позиции. А на огневых позициях мы жили обычно в палатках. Одна палатка предназначалась для командиров. Для каждого же орудийного расчета была своя отдельная палатка. В одну из ночей я решил проверить боевую готовность своих расчетов и объявил тревогу. По тревоге все, кто находился у меня в подчинении, должны были встать и занять свои боевые места: прибористы, разведчики, орудийные номера и так далее. Все заняли свои места, включили через оптику освещение: чтобы, значит, было видно, как там и что (ведь если цель освещена, то можно, как говорят, видеть и воздушную цель). Прибористы стали проверять свои приборы. Все оказалось на месте. Потом я стал проверять орудия: сначала — одно, потом, второе, третье. Когда подошел к третьему орудию, то обнаружил, что подносчика снарядов на месте не оказалось. Спрашиваю: «А где подносчик снарядов?» «Нет его, - говорят мне, - не пришел». Кончилось все дело в тем, что тут же, ночью, я построил на огневой позиции всю свою батарею. Смотрю — бежит один солдат. На одной ноге у него сапог, на второй сапога нет — он у него в руках. Прибегает, значит. Я его спрашиваю: «Ты почему опоздал?» «Моя правая-левая», - он мне говорит. Оказывается, правый сапог, как он мне объяснил, он на левую ногу надевал, надеть не смог, поэтому в таком виде и прибежал. Короче говоря, на левой ноге у него был надет до голенища правый сапог, а второй он в руках притащил. Я ему скомандовал: «Два шага вперед». И за опоздание на выход по тревоге объявил ему выговор. «Становись в строй!» - сказал ему. Он стал в строй, и на этом дело вроде бы и закончилось. Все, кажется, идет нормально: мы занимаемся, учимся. И вдруг после того, как с момента этого происшествия проходит где-то с две недели, ко мне прибегает разведчик. А дело все в том, что для того, чтобы дальше за самолетом можно было наблюдать, мы делали вышки. На этой вышке сидел разведчик с биноклем, компасом и наблюдал за общей обстановкой. Вдруг этот разведчик прибегает ко мне и говорит: «На батарею едет вереница легковых машин». Я сразу командую: «Тревога! Все - по местам». Смотрю, подъезжает сначала одна, потом — вторая и третья машины. Пришли, значит, они к нам на огневую позицию и остановились. Я подхожу, вижу: начальник штаба полка, подполковник, приехал, и смотрю – у нескольких офицеров, которые находятся рядом с ним, почему-то голубые петлицы. Я удивился этому: «Кто такие?» Начальник штаба мне тогда и говорит: «Ты личный состав отпусти, пусть занимаются боевой подготовкой. А ты пойдешь с нами».

Мы отошли в сторонку и где-то там начали стоять. Ко мне подошел полковник с голубыми петлицами и стал меня спрашивать, кто были мои родители, где я родился, учился и прочее. Когда я все это ему рассказал, он мне вдруг задал такой вопрос: «За что ты грузина обижаешь?» Я говорю: «Как я его обижаю?» «А вот ты объявил взыскание одному грузину». Я тогда говорю: «Да, такой факт был: я объявил взыскание одному солдату». «Это как так?» И я ему так же, как и вам сейчас, рассказал об этом: что когда он опоздал на выход по тревоге, то я, как говориться, перед всем строем объявил ему взыскание. А мы в то время вели специальные такие журналы: на одной странице этого журнала указывались поощрения, на другой — взыскания. Причем, указывалось, кто, за что и какое взыскание на того или иного подчиненного наложил. Этот журнал вел старшина батареи, - и он, тот самый журнал, значит, все время находился у него. И когда я объявил это взыскание тому солдату, старшина записал все, как и положено. Я тогда и говорю этому полковнику с голубыми петлицами: «Можете проверить в журнале». Те проверили журнальную запись – там так и было записано: «За опоздание на выход по тревоге». Тот пошел к орудийному расчету и стал у него спрашивать, как и что там было. Все подтвердили мои слова, сказали: «Да, действительно, он опоздал и не вышел по тревоге. Пришел, когда уже закончилось всё». Ну вроде всё, что я доложил этому полковнику, стало сходиться с реальным положением вещей. Тогда этот полковник взял меня за руку и повел к машине. Когда мы подошли к машине, он мне и сказал: «Вот, смотри на второе сиденье». Я смотрю: а там лежат наручники. Он мне и говорит: «Это тебе привезли». А с ним — еще двое сопровождающих. После этого он отозвал меня в сторонку и сказал: «Я - министр Госбезопасности Белоруссии. Получил докладную из Кремля: проверить и доложить, что там с этим грузинским солдатом». Оказалось, что этот красноармеец, который опоздал и на которого я наложил взыскание, фамилию я помню и сейчас его - Маминашвили, большой ростом, выше меня, в плечах здоровее, оказался дальним родственником Сталина. Он написал письмо Сталину, обратившись к нему, как его свои звали, по имени Джо. Он написал: «Джо, вот русские командиры обижают нас, грузин». Но прежде чем Сталину это письмо передать, посмотрел его, это самое письмо, Поскребышев, секретарь Сталина. И он тогда принял решение: «Ну, что? Надо проверить этот вопрос». Поэтому Сталину этого письма он не показал, а написал министру Госбезопасности Белоруссии: «Проверить обстоятельства дела для доклада товарищу Сталину». Вот мне этот полковник тогда и сказал: «Я - министр, скажи спасибо, что это письмо не попало товарищу Сталину. Если бы письмо попало Сталину, ты бы загремел. Далеко бы пошел». А я что знал об этом? Мне был тогда всего 21 год. Мои красноармейцы, находившиеся в моем подчинении, были старше меня: в то время в армию ведь срочников с 22-х лет призывали только. Я самый младший был тогда командир. Я и понятия о жизни никакого не имел. Я спрашиваю этого полковника: «А куда?» Он мне говорит: «На Колыму». И потом он меня предупредил, сказал: «Будь осторожен с грузинами».

А их, этих грузин, у меня в батарее было 70 процентов. Оказались, кстати говоря, они у меня вот по какой причине. Был набор на них. Когда часть нашу формировали, их ко мне и направили. С ними, конечно, было немало хлопот, в том числе — и с языком. Первое время даже было такое, значит. Вот строишь их всех на обед, а они тебя не понимают. Говоришь ему: бери ложку. Он: а-а-а. Или берет ложку, в голенище сапог кладет, как-то обедает. А первое время еще и такие сложности с ними были. Подведешь его к орудию, где наводчик должен быть, посадишь, сам рукой наведешь — и наводка сбита. Скажешь ему: «Наведи так!» А он наведет на другой предмет и его собьет. Вот так проходило обучение этих грузин. Вначале я их сам и обучал. А что было делать? Больше другого выхода и не было. Но потом, постепенно-постепенно как-то, они уже в войну выучились по-русски говорить.

Но вообще, откровенно говоря, служба до войны была интересной. Помню, проводились в те годы у нас батарейные учения и всевозможные перемещения. Тогда мы, значит, с одной позиции на другую перемещались: совершали марши, развертывания, запускали учебные самолеты. Но учебный самолет — он в каком смысле учебным был? Он просто шел как самолет и по нему вели, короче говоря, учебную стрельбу. Для тренировки по стрельбе ведь нужен был настоящий самолет. И когда самолет шел, а наводчики его вели и сопровождали, личный состав батарей можно было чему-то научить. Вот так мы солдат и обучали стрельбе по самолетам. А то делали еще такую вещь. В парках ставили столбики, где один столбик от другого находился на расстоянии где-то 150 метров. Между ними сверху натягивалась проволока, на которой был подвешен силуэт самолета. И вот, когда этот самолет по проволоке перемещали тихонько, наводчики орудий его сопровождали. Вот так обучали личный состав мы наводить на цель. А было это на практике так. Один наводчик справа наводил по азимуту, другой же наводчик, который был слева, наводил по вертикали. И только когда они, как говорят, наведут на цель, перекрестят, значит, эту цель, тогда это только и значит, что цель поймана. А если один наводчик в одну цель попал, а другой — в другую, то тогда орудие не выстрелит. Сколько один наводчик не будет нажимать на цель, орудие все равно не выстрелит. Только когда совпадает перекрестье, то тогда и идет, как говориться, очередь. А что касается учений, то они, конечно, у нас были. Но, правда, проводились они не в таком объеме, как это делается в современной российской армии сейчас. Ведь сегодня на учениях зачастую задействованы всякие машины. А тогда все-таки было это все ограничено. На коротком участке были учения, во время которых, например, обучая нас противовоздушной обороне, в воздух запускали учебные самолеты. Мы выходили в поле, занимали огневые позиции, потом, после того, как давали вводную, перемещались на другие позиции. Снова там самолеты пролетали. Мы обязаны были все время, как говориться, переходить на новые позиции и своевременно обстреливать воздушные цели.

Дисциплина в армии, конечно, в предвоенные годы была жесткая. Помню, был даже такой приказ от министра обороны Маршала Тимошенко, который запрещал в армии употребление спиртного. А ведь до этого в частях были буфеты и столовые. Можно было, как говориться, туда прийти и заказать сто грамм водки, выпить их, и прочее. А когда Тимошенко вступил перед войной в 1940-м году в должность министра обороны, то все это запретили. То есть, запретили вообще выпивать. А почему это так делалось? Многие, особенно молодежь, не знала меры. Получит увольнительную, пойдет в городе в ресторан, там, значит, выпьет сто грамм, а потом - давай еще сто грамм, и еще сто грамм. В результате этого человек надирается пьяный, а потом начинает, как говориться, дебоширить. И получалось у него, что то не так, другое не так и прочее. После этого спиртное в армии запретили. В то время в армии было строго в этом отношении. Если кто-либо где-то что-то нарушал в этом вопросе, то его карали крепко. Поэтому, служа в армии в 1940-1941 годах, я даже не слышал о том, чтобы кого-то наказывали за выпивку. Уже кончили и прекратили в то время в армии выпивать. Было спокойно и тихо в отношении всего этого.

В апреле 1941 года я получил новое назначение. Тогда только начали формироваться зенитные артиллерийские дивизионы малого калибра. То есть, если раньше были дивизионы среднего калибра — 76-миллиметровые, то теперь стали формироваться дивизионы уже 85-миллиметровые. Мне предложили занять должность начальника штаба такого вновь сформированного дивизиона. И вот уже с мая месяца я в этом качестве уже, значит, начал служить. Это было, правда, после 2-го мая. Ведь 1-го и 2-мая были майские праздники. Так что я с 3-го числа начал заниматься формированием этого дивизиона: получать личный состав, материальную часть, боеприпасы, продовольствие и прочее все в этом роде. Но не успели мы, как говорят, и закончить это формирование, как 22-го июня началась война.

Война, конечно, не стала для нас полной неожиданностью. Ведь мы все время, пока до этого времени служили, находились в полубоевой такой готовности. Но какая была обстановка в целом перед войной? Летом 1941 года, в ее самом начале, мы стояли на огневых позициях вокруг Минска и частично выезжали на полигон для стрельбы. Бывает, съездим, стрельбы проведем, потом приедем в Минск и там опять на позиции становимся. Так что в казармах в то время мы почти и не жили: так все время крутились. К тому времени, это было в мае 1941 года, наш 188-й зенитно-артиллерийский полк, в котором я был, считался такой солидной частью. Ведь он состоял из пяти дивизионов, а это — шестьдесят штук орудийного состава. Орудия, как я уж сказал, первоначально были 37-ми и 76-ти миллиметровые. Но потом, уже перед самой войной, мы стали получать новые орудия — 85-миллиметровые. Кроме того, каждая батарея, имевшая уже своих четыре орудия, стала тогда получать еще дополнительно по четыре орудия. Между тем транспорта для передвижения материальной части не хватало даже на то, чтобы переправить в нужное место основную ее часть. Мы ее должны были получить только в случае мобилизации.

20-го числа, а не 22-го, всех нас, кто оставался в городке, подняли по боевой тревоге. Мы заняли тогда боевые позиции вокруг Минска. А 22-го числа в 4 часа дня утра услышали звуки: бум-бум-бум-бум. Оказалось, что это немецкая авиация неожиданно налетела на наши аэродромы. Наши самолеты эти свои аэродромы не успели даже сменить и оставались все на своих местах. Их почти всех уничтожили. Насколько мне известно, в первый день войны в приграничной полосе было уничтожено что-то около 200 наших самолетов. Почему мы их не смогли спасти? Потому что, как говориться, на это не было дано соответствующей команды. Аэродромы-то, конечно, были подготовлены для этого. Но так как команды не было, ни один из самолетов не перелетел: остались все на своих местах. Так их там и накрыли поэтому. В то время во всех приграничных округах Советского Союза сложилось такое положение, что никто сверху, ни правительство, ни министр обороны, не давали команды развернуться, выдвинуться на передовые позиции и что-то против немцев решительное предпринять.

Ну а дальше-то что было? Помню, с 23-го числа группа немецких самолетов по три, по шесть и по девять штук стали наносить удар по огневым позициям вокруг Минска, которые мы как раз в то время занимали. Мы, конечно, понесли в то время большие потери. Немцы побили у нас и орудия, и машины, и боеприпасы, и все остальное. Но мы все же кое-как привели себя в порядок после этого.

Кстати говоря, что мне запомнилось в первые дни войны, так это то, что 23-го числа у нас в Минске не вокзале поймали двух немецких шпионов, которые к нам были заброшены. До этого, пока перед нападением мы служили на границе, у нас и провокаций-то никаких не было. А тут, значит, шпионов нашли. Они были все одеты в нашу форму, и все, понимаете ли, полковниками нарядились. И как только одного этого полковника взяли, так по эмблемам на петлицах на чистую воду его и вывели. Так-то у него все обычно было. Ну полковник - и полковник. Нашивки были — те. А вот эмблемы артиллерийские оказались неправильными. Сразу определили, что форма не совсем та. По ней его и задержали. Он оказался шпионом. Выяснилось, что ночью их выбросили к нам на самолете, и они, значит, за нами шпионили. Ну а что они делали? Они поступали следующим образом. Вот, скажем, если немецкий самолет подходит к какому-то объекту, они пускают ракетницу, тем самым его освещая. То есть, они освещали тот объект, который немцы собирались бомбить. Вот таких шпионов много было в то время.

24-го числа где-то часиков в 11 мы смотрим и видим следующее: идет армада самолетов противника. Оказалось, это на большой высоте шли 42 немецких бомбардировщика, которые возвращались с бомбардировки Минска. Они шли туда с запада, бросили на город, значит, бомбы, и возвращались. Надо отметить, Минск в то время был деревянным городом, и поскольку немцы сбросили на него много зажигательных бомб, он, конечно, весь пылал в огне. Там, где проходили трамвайные линии, в городе уже все поднялось, как говориться. Короче говоря, проехать через Минск сделалось уже невозможным. И мы все, значит, на окраинах вокруг Минска стояли. Так как у нас был малый калибр, мы не могли стрелять по авиации противника, - самолеты были вне зоны нашего действия. А тот полк, в котором я служил раньше, стрелял как раз по этим самолетам. Все наши же действия против самолетов не приносили нам никаких результатов: ни одного самолета за это короткое время мы не сбили. Самолеты, бывает, отбомбятся, проходят, потом разворачиваются дальше и уходят обратно, а мы ничего им сделать не можем.

А 26-го числа, находясь на западной окраине Минска, мы обнаружили следующее: начали уничтожаться аэростаты заграждения. Их, короче говоря, стали поджигать: заправлять водородом, потом поджигали, - ну они в таком случае очень быстро горели. Оказалось, что все это было сделано потому, что поступил приказ оставить Минск. Через два часа после этого и мы получили такой же приказ: «Оставить Минск, отойти к городу Борисову и занять оборону по реке Березина». Мы туда, на новое место, и прибыли. Там к тому времени находилась 100-я дивизия, которая шла от нас впереди. Она, значит, заняла свои позиции, а мы туда отошли и стали прикрывать эти войска. Немцы к нам так и не подошли. Но там получилось, собственно говоря, что? Когда мы туда отошли и заняли оборону, то немцы уже в то время делали обход по сторонам, пытаясь нас окружить. Но мы оборонялись там недолго. Через несколько суток нам отдали приказ: «Отойди на Днепр». Мы отошли на реку Днепр, это — под городом Оршей. И там, значить, наш дивизион прикрывал железнодородный мост через Днепр. Немцы, конечно, наносили удар по этому мосту. Но учитывая то, что днем они попадали под огонь нашей зенитной артиллерии, то налетали на нас они только в ночное время. Делалось это так. К примеру, ночью идет на нас группа ихнего освещения, то есть, летят самолеты, которые сбрасывают САБы так называемые - светящие авиационные бомбы. Уже следом за ними идут группы бомбардировщиков и по этому освещенному, как говорится, мосту начинают нас бомбить. Наша задача заключается в том, чтобы до подхода основной группы бомбардировщиков расстрелять эти светящиеся авиабомбы. Некоторые бомбы, значит, мы сбивали в воздухе, а некоторые просто падали, и когда, значит, они до земли доходили, то мы их закапывали землей. Но сколько бы немцы нас не бомбили, а бомбы падали и в 100, и в 200 метрах от моста, охраняемый нами объект остался, тем не менее, все равно целым и невредимым — мы не дали немцам его разбомбить. Как нам удалось выполнить эту свою задачу? Когда, заняв свои огневые позиции, мы приступили к охране моста, мы старались самолеты, которые на нас летели, не столько сбить, хотя и били по ним, сколько не допустить такой возможности, чтобы он бомбил по нам прицельно. А если немец прицельно не бомбит, то это значит, что в цель он не попадет. Вот такая у нас задача была при обороне этого моста. Помнится, мы стреляли по этим самолетам и трассирующими пулями, и бронебойными. И все на нашем объекте, как говориться, оставалось целым. Между прочим, в 1944-м году, когда мы освобождали от фашистов Белоруссию, этот мост так и оставался целым. Всю войну он так и простоял. Наши его тоже не бомбили. Короче говоря, он так он целым и сохранился.

Потом постепенно мы вместе с нашими войсками от Орши стали отходить. Мы делали так: войска отходят, и мы, значит, вместе с боевыми порядками пехоты тоже отходим и их порядки прикрываем. Войска шли чаще всего по основным направлениям. Мы шли по шоссейной дороге Минск — Москва, которая была большая и нам хорошо знакомая. Оборону занимали наши войска справа и слева по центральной части, а мы, короче говоря, все время эти войска прикрывали. Но нужно, конечно, понимать, что это был 1941-й год. Сплошного фронта ведь нигде не было, и немцы, значит, по отдельным направлениям все больше наступали. Нам, конечно, в то время приходилось очень плохо. Было ведь как? Вот идут, как говориться, немцы в определенном направлении. Тут же и мы обороняемся. А справа, как и слева, у нас никого нет. Одна дивизия, одним словом, стоит, и мы ее прикрываем. Потом нам говорят: немцы выбросили десант в тылу. Из-за этого создается паника, и прочее-прочее. Вот такая тяжелая была обстановка в то время. Правда, на моей личной памяти паники не было на местах. Но неприятные, как говориться, ощущения были от того, что когда сверху на тебя летят бомбы, тебе же и говорят: «А вот там десант немцы выбросили!» А отступать нам, как говориться, вроде бы уже и некуда было. После этого часть наших войск бросают на уничтожение этого десанта, а часть остается по-прежнему держать передний край. И так постепенно, вот таким образом, о чем я вам рассказал, мы от рубежа к рубежу отступали к Смоленску. Затем подошли к Смоленску. Там мы долго, вообще-то говоря, оборонялись: где-то, наверное, с месяц, не меньше. Наши войска там заняли оборону по реке Днепр, где он прямо через Смоленск, значит, протекает. Там мы прикрывали с воздуха город Смоленск и войска, которые непосредственно к окраинам этого города примыкали. Это прикрытие нами города продолжалось до 30-го сентября, а затем под нажимом немцев наши войска вынуждены были отступить. Тогда мы отошли на реку Днепр в районе Сазонова, - если вы в этом районе по железной дороге поедете, то такое место обнаружите. Там была организована как раз знаменитая Соловьевская переправа через Днепр. Войска, которые отходили от Смоленска у нас, как раз через эту переправу перебирались. Эти переправы мы и прикрывали. Надо сказать, сами переправы сделаны были под водой. Но подход-то все немцы видели. Короче говоря, самолеты немецкие хотя и не видели мост, но замечали скопление наших войск в каком-то определенном месте. «Значит, - решали немецкие летчики, - тут где-то есть переправа». И все время они совершали на нас свои налеты. Мы в этом районе сбили несколько ихних самолетов. Но это были, конечно, не первые сбитые нами самолеты. Первый самолет мы вообще-то под Оршей сбили.

А потом случилось следующее. Учитывая, что после этого противник начал на нашем направлении делать обход на флангах, нам поставили задачу: срочно убыть в город Сухиничи для прикрытия железнодорожного узла, который там находится. А этот город Сухиничи на юге располагался. Тогда же мы своим маршем туда отправились, а когда на место прибыли, то и стали прикрывать железнодожную станцию Сухиничи. Там мы тоже сбили несколько немецких самолетов. Между прочим, когда мы туда ехали, произошел один странный случай. Мне он тоже хорошо запомнился. Я собрал свою часть для отправки. Командир уехал вперед сразу. Я же после того, как собрал колонну, тоже вскоре отправился в путь. Дело было летом. Только мы лес проехали, как вдруг примерно километрах в двух – двух с половиной от переднего края нам повстречались два генерала. «Куда? - закричали они. - А, отступаете, бежите?» «Да нет,- сказали у нас люди, - у нас официальный приказ». «Где приказ официальный?» - они стали спрашивать. А я свою колонну, значит, вперед пропустил. В последней машине у меня и оставался документ: приказ о передислокации. Затем вдруг этот генерал и говорит моим людям: «Собрать командиров батарей, командиров батарей и расстрелять». И в это время я подъезжаю на машине. Подъезжаю, и те, показывая на меня, уже кричат: «А вот наш начальник штаба». Я говорю: «В чем дело?» И скомандовал: «В ружье!» Личный состав взял у меня винтовки. Эти генералы тогда опешили, говорят: «А-ааа, ну вас». Плюнули и уехали. Кто это были? У меня, например, до сих пор осталась в голове мысль, что это скорее всего были шпионы. Заброшенные шпионы, которые отступающие войска вот так расстреливали. В первую очередь они отправляли на тот свет командный состав: для того, чтобы в войсках, так сказать, потеряли управление.

Ну а дальше что, значит, было? В Сухиничах мы простояли примерно недели две. Потом нам дали приказ возвратиться обратно на западное московское направление. Мы стали подходить со стороны юга к дороге на Вязьму. Затем нам было приказано прибыть в саму Вязьму и прикрыть там наши обороняющиеся войска. Смотрим: дорога перед нами что-то не та. Появилось какое-то, значит, облако. Потом рассмотрели с подзорной трубы, что это, оказывается, немецкие танки пошли на окружение Вязьмы. И вот мы, не входя в этот город Вязьму, свернули в лес. Таким образом, по лесной дороге, спиливая местами деревья, я вывел свой дивизион из этих мест, и так мы и не попали в это знаменитое окружение. То есть, немцы Вязьму хотя и окружили, мы боком-боком из этого эпицентра событий вышли. Когда мы выбрались обратно на магистраль, а это было уже в дневное время, то увидели лишь только тихое поле. Ни одного танка, ни одного самолета не было ни видно, ни слышно. Только было слышно, как ближе к Вязьме идет танковый бой. Но потом мы подверглись бомбометанию. Нас немцы там крепко потрепали. Однако больших потерь там мы не имели, и отступили после этого в Холмогороск. Оттуда, с этого Холмогорска, мы постепенно начали отходить с нашими войсками. Прошли, помню, мы через знаменитое Бородинское поле, затем — через Можайск, Гжатск.

Где-то в октябре месяце мы оказались под Москвой. Есть такое место около Голицыно — называется Большие Вяземы. Не знаете такого? Так вот туда, под Голицыно, мы прибыли со всей своей материальной частью, со всем своим личным составом, как говориться. А в это время немцы как раз закончили окружение Вязьмы: там большая группа наших войск оказалась у них в ловушке. И тогда здесь, под Большими Вяземами, мы получили приказ: дивизион расформировать, материальную часть передать в Московскую зону противовоздушной обороны, а самим приступить к формированию нового 186-го зенитно-артиллерийского дивизиона. Тогда, значит, мы свои 37-миллиметровые орудия передали в Московскую зону, и эти, значит, пушки москвичи, как говорится, взяли к себе в зону: поставили на высотных зданиях. Ну они там поставили не только наши 37-миллиметровые орудия, но и пулеметы. Что же касается тяжелых орудий, то их москвичи ставили на площадях: например, на площади Дзержинского и в других местах города, уже непосредственно на земле. Но так получилось, что в это самое время меня перевели в другую часть: в 324-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион. Этот дивизион прикрывал штаб Западного фронта. Штаб этого фронта находился в районе Перхушково. Была, знаете ли, станция Перхушково такая под Москвой. Дивизион был не совсем обычный: там было три батареи среднего калибра, две батареи малого калибра, зенитно-пулеметная рота и прожекторная рота. Так что по своему составу дивизион был больше, чем любой полк. Здесь, прикрывая охраняемые нами объекты, мы встретили первый налет немцев на Москву. Тогда, если не ошибаюсь, немцами было около 1000 самолетов брошено на столицу. Но Московская зона противовоздушной обороны организовала серьезный заградительный огонь на пути движения этих самолётов, в том числе — и в районе Голицыно. Многие немецкие самолеты сбрасывали бомбы прямо там, хотя некоторые и пытались обойти ту самую зону. Зона огня, впрочем, сопровождала их на всём пути, сколько бы они не бомбили. А бомбили они Москву, по сути дела, 122 раза. Но Москва от этих бомб практически не пострадала. Лишь только отдельные бомбы упали на город. Вот одна бомба, например, я знаю, упала около библиотеки имени Ленина, еще одна — на улице Калинина. Но наши боролись с этим так: как только стихал налет, сразу место, на которое падала бомба, расчищали, все тут же загораживали забором, и уже не было, как говориться, видно, что здесь что-то подлежало бомбежке. Так что Москва сохранилась от разрушений. Помню, когда я приезжал в Главное управление кадров на Солянку 12 и приходил там к командующему артиллерией, то разрывы бомб кое-где все-таки видел: в одном месте разорвалась бомба, там еще где-то вдалеке — тоже, значит, разорвалась. Но в целом же, конечно, Москва от этих налетов не пострадала.

А дальше было следующее. 5-го декабря начал контрнаступление советских войск под Москвой Калининский фронт. 6-го декабря южнее Москвы к нему присоединились Западный фронт и Юго-Западный фронт. Началась, как говорится, контрнаступление наших войск или битва за Москву. Тем самым временем мы продолжали прикрывать штаб фронта в этой операции. Московская операция длилась с 6-го декабря по 20-е апреля 1942-го года. После этого немецкие войска были отброшены местами до сотни километров, а южнее – где-то и до 200 километров. Затем наши войска подошли к Вязьме, но, к сожалению, там временами попадали в двойное окружение немецких войск. Мы продолжали прикрывать штаб фронта.

Когда же фронт отодвинулся наш, немецкая авиация стала искать, где находится его штаб, чтобы его уничтожить. Немецкие самолеты стали появляться в дневное время и при облаках. Короче говоря, они шли за облаками: мы слышали их шум, как, значит, они гудели, но сами их не видели. А в то время мы стреляли ведь только по видимым целям, - никаких других приборов ведь в то время у нас не было. Радиолокации в то время тоже никакой не было. Так что приходилось довольствоваться визуальным наблюдением. И мы поступали как с этими самолетами? Мы, значит, на этот шум нацеливали все свои средства противовоздушной обороны, и как только самолет где-нибудь выныривал из облаков, сразу по нему давали массу огня. В этом районе мы сбили два немецких самолета. Но потом командующий фронтом, тогда - генерал армии, Георгий Константинович Жуков принял такое решение: «Немцы нас нащупают и смогут разбомбить. Давайте сменим место дислокации штаба». После этого штаб нашего фронта переместился в район разъезда Обнинский, сейчас это - город Обнинск, если знаете. Там мы также прикрывали от немецких самолетов штаб фронта, но ни разу немецкая авиация налет на этот самый штаб фронта так и не совершала. Там, прикрывая штаб фронта, мы простояли где-то до мая 1943-го года.

В 1943-м году, в мае месяце, я получаю новое назначение: с должности первого заместителя командира дивизиона меня переводят на должность теперь уже командира дивизиона. Я еду в Вязьму и принимаю новый свой дивизион. С этим новым дивионом уже в качестве его командира я прикрываю наши наступающие войска. Делалось это так. Как только наши войска доходят до какого-то города, меня как раз и ставят на прикрытие его, этого самого города. Это продолжается до тех пор, пока на место не прибывают войска ПВО страны. Обычно это тянется от трех до пяти дней, но иногда, бывает, и на неделю приходится задерживаться. Так я последовательно прикрывал наши войска на разных направлениях. Сначала это было в Вязьме. Но потом, это случилось уже в 1944 году, началось наступление, и я прикрывал Оршу, Борисов, Минск. Все это продолжалось поэтапно. Как только войска наши взяли город Минск, так мы там стали на позиции и начали и этот город прикрывать от налетов немецкой авиации. Кстати говоря, когда мы приехали в Минск, город предстал перед нами полностью разрушенным и уничтоженным. А я ведь до войны бывал в Минске и прекрасно этот город знал. Так я нашел там только три сохранившихся здания: Дом офицеров, Дом правительства и Оперный театр, который еще только в 1940-м году открыли. Было только три этих здания, которые остались целыми, все остальное почти что всё выгорело.

Вообще, должен вам сказать, Белоруссия сильно пострадала во время войны. Говорю этот как человек, принимавший участие в ее освобождении. Видите ли, я вам скажу так об этом: белорусы – народ очень спокойный. Они ни о чем не беспокоятся. Из-за этого они и пострадали. Многие деревни, которые мы освобождали, - их названия я, к сожалению, забыл, - были немцами полностью уничтожены. Происходило это так. Вот они убьют кого-то из немцев, и всю деревню в отместку за это немцы сжигают. Если там население было, то его расстреливали, или же закрывали в домах или сараях, которые поджигали. Почему они так делали? 25 процентов населения Белоруссии — это были партизаны. Они ушли в леса и из лесов выходили с диверсиями против немцев по ночам. Они, значит, железные дороги подрывали, мосты взрывали, и этим самым задерживали продвижение немцев к фронту. Пополнение их, все их боеприпасы они подрывали. Эшелоны, между прочим, тоже пускали под откосы. Конечно, они этим самым большую роль сыграли в войне. Но их и погибло очень много: 25 процентов. Наверное, каждый четвертый белорус был уничтожен в годы войны.

После Минска, пока я там в городе стоял около недели, дожидаясь подхода частей ПВО страны, наши войска пошли дальше. Потом я принялся догонять со своим дивизионом наши войска. И прибыл я уже на станцию Ландворово, это - за Ригой. Затем, минуя Ригу, мы стали подходить ближе к Кенигсбергу. Помню, там располагалась распорядительная станция нашего фронта, куда прибывали боеприпасы, продовольствие, горючее и прочее все. Эту станцию мы своим дивизионом какое-то время прикрывали.

И тут вдруг в это самое время ко мне приезжает заместитель командующего артиллерией по зенитной артиллерии (тогда зенитная артиллерия входила в состав обычной артиллерии) и предлагает мне должность заместителя командира зенитно-артиллерийского полка. Я на это его предложение не дал своего согласия. В то время я уже майором был. Я, значит, ему так сказал: «Товарищ генерал, что я буду там делать? Здесь у меня — свой дивизион, я здесь — сам себе хозяин. А туда я прибуду заместителем, меня куда попало будут посылать и прочее. Зачем? Я лучше буду здесь». Но потом все равно пришел соответствующий приказ, и меня, значит, сразу назначили командиром полка. Я из Ландворова приезжаю в войска, в 48-ю зенитную дивизию. Эта дивизия прикрывала наши войска в районе Волковысска. Там, прибыв на место, я принял 2011-й полк зенитной артиллерии, куда меня назначили командиром, и вся дивизия, в том числе и мой полк, стали прикрывать наши войска, которые наступали в направлении Волковысска. Потом мы пошли всё дальше и дальше, и где-то в октябре месяце наши войска перешли границу Восточной Пруссии. Короче говоря, уже в начале октября месяца мы находились на территории Восточной Пруссии, в восточной части ее. То есть, нашими войсками был захвачен плацдарм непосредственно на немецкой территории. Там мы продолжали прикрывать наши части, а в апреле 1945 года обеспечивали уже прикрытие наших войск при наступлении на Кенигсберг, а затем — и его штурме. 10-го апреля 1945-го года Кенигсберг пал, - наши войска его взяли. В этих боях мы сбили тоже несколько самолетов, - ну сбили, как говорится, и дальше пошли.

Кстати говоря, когда мы воевали под Кенигсбергом, то там были сильные укрепления немцев. Причем укрепления эти были не только в самом Кенигсберге, где была крепость, но и на его окраинах: где-то уже в 3-4 километрах находились такие, как бы сказать, сильные укрепления фашистов. Помню, там имелись такие подземные укрепления, которые были выложены цементом. Там у этих немцев были и пулеметы, и пушки, и прочее-прочее, как говориться. Я уже после войны был на одном из таких укреплений. Туда, как помню сейчас, пять саперов наших было послано. Они успели, как говорится, бросить в амбразуру туда гранаты, и их блокировали тут же. Все они погибли. А почему погибли? Потому что там огонь был сильный: и артиллерия была, и пулеметы, и автоматы. И продовольствие было рассчитано, как говорится, на продолжительное там нахождение. То есть, на оборону.

День Победы 9-го мая 1945 года мне на всю жизнь запомнился. Мы хорошо его отпраздновали: отстрелялись кто из чего. Кто-то, значит, стрелял из пистолета, кто-то — из карабина. Мы, например, стреляли в воздух из пушек, радуясь долгожданной Победе. Было, знаете, такое общее ликование. Все кричали: «Ура!» Как я уже сказал, большинство людей праздновали победу выстрелами из оружия. У офицеров и командиров были пистолеты, которыми они стреляли вверх. Орудийщики, как говориться, от радости стреляли из своих орудий. Обнимались, целовались. И потом по сто грамм пили за Победу. Конечно, это был общий такой праздник, всенародное ликование. Вы, наверное, смотрели кинокартину «В шесть часов вечера после войны». Там народ радуется, всякие фейерверки пускает и так далее. Все это на фронте в День Победы, естественно, было.

В Кенигсберге мы простояли примерно недели три. Затем стали приводить в порядок свою материальную часть: надо было всё-таки ее почистить и кое-что привести в порядок. Затем я получаю такой приказ: «Погрузиться в железнодорожный транспорт и убыть на Дальний Восток». Личному составу этой информации, конечно, никто не говорил. Об этом только знали я и мой заместитель по политической части. Мы из Кенигсберга по северной ветке отправились в путь: ехали через Вилейку, Киров, потом - Свердловск, и всё дальше-дальше-дальше. Ровно месяц продолжался наш путь от Кенигсберга до Городекова, населенного пункта на границе с Маньчжурией, где, если помните, в 1938-м году проводилась известная операция нашими войсками в районе озера Хасан. Там мы простояли какое-то время, пока готовились к боевым действиям и приводили себя в порядок. 9-го августа 1945 года, ровно через три месяца после Победы, наше советское правительство приступило к выполнению важного данного им обязательства: что через три месяца после разгрома Германии откроет фронт против японцев на Дальнем Востоке. И вот, значит, после этого в ночное время мы перешли границу Маньчжурии и начали наступать. Но в Маньчжурии были условия какие для такого передвижения? Шли хребет, гора, долина, затем — снова хребет. Наши войска двигались по долинам. По хребтам же располагались японские банды — отряды так называемых хунвейбинов. В ночное время они нападали на наши части. Поэтому мы, как правило, ночью не наступали, а делали ограду, загородку такую, и всем личным составом отдыхали. А вот уже утром с рассветом начинали идти в заданном направлении. Ночью, конечно, эти бандиты нападали на наших отдельных людей: на тех, кто шел в туалет ночью или еще там куда-нибудь. Бывало такое, знаете, что на утро мы находили некоторых наших товарищей с разрезанными животами. И нам дали тогда такую задачу: как увидите в горах где-нибудь огоньки или выстрелы — дайте туда несколько очередей. А орудия-то у меня были подвижные! Так вот, мы поступали так: как только начинают хунвейбины откуда-то там стрелять, так мы поставим несколько орудий и туда по ним за два-три километра дадим огонь. Вот так мы их и подавляли. И этим, собственно говоря, мы спасали свои войска от личных потерь. А 3-го числа сентября месяца японцы капитулировали. Я в это самое время находился со своим полком в городе Мудедзян, это — в Маньчжурии. Кстати, капитуляция японцев проходила на американском корабле. Туда выехали наши представители: Деревянко, член Военного совета фронта, ну и другие. Там же американцы находились. И вот японцы там на корабле подписали эту капитуляцию. Сами мы этого, конечно, не видели, да никто нам и не говорил об этом. Узнали мы об этом только 3-го числа, когда, как говорится, капитуляция была подписана. И так 3-го числа пришел конец войне. На этом мое участие в боевых действиях и закончилось.

Так как на завершающем этапе войны вы командовали полком, то, наверное, виделись с кем-то из высшего командного состава?

Знаете, во время войны у меня, например, было несколько встреч с Маршалом Жуковым. В первый раз я встретился с ним в первые дни войны, когда только прибыл в штаб Западного фронта. Значит, дело складывалось таким образом. У нас орудия располагались так: среднего калибра стояли где-то в километре от штаба, малого калибра – где-то метрах в 300-500, а зенитные пулеметы, были у нас счетверенные зенитные пулеметы такие, стояли на автомашинах непосредственно на территории штаба фронта. Там располагались землянки и отдельные домики такие. Вот между них, значит, мы и ставили эти свои пулеметы. Однажды я проверял, как всегда, их боеготовность: как там они, эти пулеметы, работают, есть ли у них патроны, да и все ли у них, как говориться, готово. Проверил, на месте ли личный состав, как там обстоят дела с питанием и с обмундированием. В общем, только я это сделал и вышел от машины на дорогу, как мне там попалась издали группа офицеров. Впереди всех шел Жуков, за ним — свита. Жуков пошел сразу на меня: «Чего ты тут, лейтенант, делаешь?» А я, понимаете, нос носом с ним тогда столкнулся. Я говорю: «Товарищ командующий, боевую готовность проверяю». «А, это надо, надо, - сказал он мне. - Проверяй». И пошел. Больше я его не видел так близко. Следующая наша встреча произошла при следующих обстоятельствах. Наш командный пункт располагался тогда в деревне Лайково. Он находился не у самого штаба фронта, а на окраине его, этого, значит, штаба фронта. Так вот там, хотя каждый день и слышно было, как под Наро-Фоминском идет стрельба (немцы стреляли все-таки), Жуков ровно в 18 часов на коне вместе со своим ординарцем гарцевал по этой самой деревне, где мы располагались. Короче говоря, каждый день он объезжал позиции вокруг штаба. И это - вне зависимости от того, какая обстановка там была: стреляли там или же не стреляли немцы. В общем, он все время так ездил на своём коне. Правда, только сопровождал во время таких поездок его все время его ординарец. Вот при таких обстоятельствах, значит, я тоже его видел. В другой раз я тоже с ним встречался. Произошло это так. Однажды во время одного из налетов на Москву немецкие самолеты побросали на нас свои бомбы. Наши открыли по ним заградительный огонь. И одна из вражеских бомб упала на территорию штаба фронта — в 15 метрах от домика, который занимали командующий фронтом Жуков и член Военного Совета фронта Булганин. Но это все происходило ночью. К счастью, ни Жукова, ни Булганина не оказалось на месте. Домик этот, конечно, был в результате этого разрушен. Но так как этих членов Военного Совета не оказалось на месте, они все остались живы. На следующее утро начальник штаба фронта генерал-полковник Соколовский вызывает командира моего дивизиона, у которого я находился в подчинении как заместитель. Так вот этот подполковник, командир дивизиона, вызывает меня и говорит тогда: «Сегодня я немножечко плохо себя чувствую. Давай ты поедешь заместо меня. Ведь ты — мой заместитель, отвечаешь за боевую готовность части. Давай поезжай туда и отчитайся как следует». Я приехал в штаб фронта к генерал-полковнику Жукову и сразу же и доложил: «Заместитель командира 324-го зенитно-артиллерийского дивизиона, старший лейтенант Осинцев по вашему приказанию прибыл». Он мне задает вопрос: «На каком основании вы открыли огонь по самолетам?» Я говорю: «Мы не открывали». Только сказал это я, как он начал на меня кричать: «Молчать!» Эта перебранка с ним у меня долго продолжалась. Он грозился меня и разжаловать, и в штрафной батальон отправить, и прочее-прочее сделать. Я тогда не вытерпел и сказал: «Товарищ генерал, да мы же не стреляли». Он спрашивает меня: «А кто стрелял?» Я говорю: «Это Московская зона противовоздушной обороны». «А что же ты молчал?» - говорит. Я отвечаю: «Я начал говорить, вы мне не дали этого сделать». «Иди», – сказал он мне тогда. И на этом, собственно говоря, закончилась моя та встреча с Жуковым.

Кстати говоря, если говорить о Булганине и о Жукове, то с ними был связан один эпизод, который также мне запомнился. Это было еще в 1942-м году. В то время обстановка на фронтах войны была такая, что у нас противотанковых средств было мало, и немцы поэтому, значит, действовали в основном своими танковыми частями. И наши люди, представьте себе, научились подрывать танки, пуская собак. Делалось это так. К специально обученной собаке подвязывали противотанковую гранату и зазывали кормом под танк. И в одно прекрасное время туда, где мы находились, приехал Жуков. Это было как раз у Обнинского разъезда. Там он собрал всех начальников из управления фронта для того, чтобы показать, как действуют наши специально обученные собаки против вражеских танков. С ним собралось не меньше сотни человек: в основном — начальники всяких управлений. Короче говоря, весь генералитет там у него оказался. Жуков впереди стоит, я тоже, значит, в стороне стою и за всем происходящим наблюдаю. Жуков говорит: «Ну, пускайте танк». Тогда наши запустили немецкий трофейный танк, который откуда-то, вероятно, взяли. Запустили, значит, его, на нем — свастика немецкая. И вот против него запускают собаку. У собаки, конечно, подвязана была граната. Правда, подвязана была она не сверху, а снизу. Собака бежит. И тут вдруг все видят, как едет на своем ЗИЛе член Военного Совета Булганин. Собака взяла и повернула от танка в сторону этой машины. Все ахнули. Подумали: «Булганин ведь прямо сейчас погибнет». Но все, слава Богу, обошлось благополучно. Дело в том, что подвешена у собаки, как оказалось, была не противотанковая граната, а учебная болванка. Собака подбежала к машине Булганина и ударилась об нее. Если бы, конечно, это была бы боевая граната, то Булганин, конечно, был бы уничтожен. Вот в такой обстановке и приходилось нам, значит, на фронте работать.

А так кого еще из высшего командного состава мне приходилось встречать во время войны? Когда, например, я был непосредственно командиром отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона, то встречал во время наступления на Кенигсберг генерала армии Черняховского. Но с Черняховским мы встречались при следующих обстоятельствах. Мы прикрывали тогда дивизию, на позиции которой он ехал. Ну он на командный пункт тогда направлялся. Мы, конечно, видели, как он непосредственно выходил из машины, говорил там с офицерами и прочее-прочее. А вот сам момент подрыва, когда он погиб, я не видел, - это, значит, где-то в другом месте было. Он уехал куда-то там и подорвался. Ну что еще можно о нем сказать? Он был высокого роста, очень такой симпатичный человек, настойчивый. Если решение какое-то принимал, то старался его выполнить. Понимаете, каким он был генералом? Не случайно это самый молодой был генерал такого ранга в то время в нашей стране. Кроме того, на Дальнем Востоке я встречал командующего 1-м Дальневосточным фронтом Маршала Советского Союза Мерецкова. Также я встречал на фронте генерал-полковника Бирюзова, будущего Маршала Советского Союза. Вот с такими высшими начальниками я встречался на фронте. Еще я встречался непосредственно во время боев с Николаем Ивановичем Крыловым, будущим Маршалом Советского Союза. Сначала он войсками 5-й армии на западе командовал, а потом — той же 5-й армией на Дальнем Востоке. Тогда я с ним непосредственно и пересекался на переправе. А потом он был заместителем командующего Приморского военного округа, это - уже по окончании войны. Он генерал-лейтенант был. Я помню, он был большеголовый такой и очень энергичный. Голова у него, знаете, такая большая была, что все равно как дубовый он был.

Кого еще я видел? Например, когда перед войной я служил, то встречал командующего нашим Западным особым округом генерала армии Белова. Это, кстати говоря, бывший наш посланец в Испании был. После испанских боев он получил звание Героя Советского Союза. После этого его поставили, как говорится, на должность командующего войсками округа. Ну вы, наверное, знаете, что в 1936-м году в Испании была вся эта заварушка. И мы ведь своих людей, которые выразили желание добровольно поехать, посылали туда. У нас многие добровольцы были, которые ездили в Испанию. В том числе и он там был. Потом, как я уже сказал, он стал командующим Западным особым округом. Как командующий был требовательным человеком: все проверял, кругом ходил. А война когда началась, то там, понимаете, на юге, где он был, армия была атакована и отступила. А связи-то настоящей в ту пору у нас не было. Была только, значит, связь по радиостанции РАФ – такая радиостанция армии фронта. Она по какому принципу работала? Для того, чтобы с вами связаться, надо было мне антенну направить на вас. Но если вы отошли куда-то в сторону, то я сколько бы не ловил, поймать уже вас не смог бы, - связи не было уже. А потеря связи – это уже, как говориться, потеря управления. Потеря управления – это поражение. Вот так это с ним и произошло. Он не мог связаться с армией, не мог командовать армией: где-то рубеж занять, где-то обороняться, где-то, как говорится, контратаковать противника. Его и расстреляли за это. Тройка под Оршей, как говорится, собралась, сказала, что приговаривается он к расстрелу за потерю управления. А затем — расстреляли. Видел я и Павлова, командующего округом. Его тоже потом расстреляли.

Во время войны приходилось ли вам иметь дело с пленными?

Значит, первый эпизод, когда у меня было дело с пленными, происходил при следующих обстоятельствах. В один из дней, когда мы захватили Восточную Пруссию и заняли там плацдарм, немецкая авиация решила уничтожить наши позиции. И она, значит, организовала налет на огневые позиции моего полка. Смотрю: как только один самолет отбомбился, второй начинает пикировать прямо на батарею. Мы открыли тогда по нему огонь как по штурмовику. А постановка огня по штурмовику у нас, у зенитчиков, состояла в том, что каждая головка снаряда заранее ставилась на определенное время: одна — на 14 секунд, другая — на 19 секунд. И вот, когда самолет один ближе всего к нам стал подходить, один наш снаряд в него попал. Самолет после этого начал кувыркаться. Из него выпрыгнул или вывалился летчик на парашюте, спустившись где-то метров за 200 от нашей огневой позиции. Личный состав у меня побежал к этому летчику. Тем временем самолет упал где-то дальше. Когда мои подчиненные к летчику подбежали, то схватили у него документы, парашют и прочее. Когда я подъехал к этому летчику, то с него уже были сняты часы, да и другое что-то, что у него, как я догадался, на руках было, тоже забрали. Но был на нем еще железный крест. И я ему сказал тогда: «Снимите железный крест». А он по-русски, конечно, ни одного слова не знал и поэтому не понял меня. Но у меня был один человек, который разговаривал на немецком языке. Тот ему перевел: снимите железный крест. После этого я взял у него железный крест, а его посадил под охраной в машину и привез в штаб к себе. Стал, значит, после этого его у себя допрашивать. Он рассказал о себе, что раньше был студентом Политехнического института в городе Кенигсберге. Когда же наши войска начали наступать ближе уже к Германии, их всех распустили, потом переучили на летчиков на курсах летного состава и посадили на самолеты. Он полетел, и его сбили. Какая у него была часть, он не стал называть. На другие мои вопросы отвечал: «Я не буду об этом говорить». Тогда я его отправил в штаб дивизии. В штабе дивизии пытались его допросить, но все также прошло без особенных результатов: он ничего не стал им говорить. Тогда его отправили в штаб 3-го Белорусского фронта — в разведуправление, к Черняховскому. Тогда там этот немец им и говорит: «Верните мне мой крест, - тогда я буду с вами разговаривать». Стали спрашивать: «Какой крест, как, что, чего?» Так они узнали, что у него этот крест был и что его я взял у него. Ведь я его, как говориться, отправил в штаб дивизии, а крест оставил у себя. На другой день я получаю со штаба фронта сообщение: «Войсковая часть такая-то, Осинцеву. Срочно доставить железный крест в штаб фронта». Но получилось так, что после этого не то наступление, не то что-то еще началось, и крест в штаб фронта я так и не смог отправить. Но я отдал его начальнику тыла, который был в 10-ти километрах от боевых порядков в тылу. Сказал ему: «На тебе этот крест, пусть пока он у тебя лежит». А потом, когда я снова получил телефонограмму о том, чтобы я предоставил железный крест в штаб фронта, я передал в штаб тыла, куда отдал крест: «Осинцеву привезите крест». Вернее, это передал не я, а мой радист. А радисткой в тылу была моя жена. Всё дело в том, что за два месяца до начала войны женился. И вот в конце войны я ее взял к себе. Она была сама телефонисткой в штабе тыла и держала связь с командным пунктом. И вот она получила телефонограмму: «Осинцеву — крест». Ну и они там не так поняли всё. Решили: «Что его, Осинцева, убило что ли? Как так?» Но днем-то ехать нельзя было. Так что пока светло было, они стали готовить гроб и крест. А в сумерках, когда темнеть начало, я вдруг вижу: идет машина и там у нее что-то торчит. Потом увидел: в кабине — крест. Оказывается, это привезли крест и гроб, чтобы меня хоронить. Вот такая у меня была история встречи с пленным немцем.

Но это был, конечно, не единственный случай, когда я встречал на фронте пленных. Разумеется, допрашивал я немца в тот единственный раз. Но когда мы взяли Кенигсберг, то я там видел много пленных и с ними даже разговаривал. Видел я также и то, как в Восточной Пруссии пленных вели: мы стоим, а в пяти метрах идет колонна пленных, которую ведут наши сопровождающие с винтовками и с карабинами. На фронте, надо сказать, были всякие случаи. Особенно мне запомнился эпизод опять же в Восточной Пруссии. Значит, у нас была группа антифашистов, которую возглавлял такой Хоннекер. Сам он после того, как попал к нам в плен, создал у нас группу антифашистов, с которой выезжал на линию фронта и вел агитацию среди немцев за сдачу к нам в плен. Если знаете, помните или видели раньше, раньше до войны у нас были радиорепродукторы угловые такие. Вот у нас с ними и выезжали для агитации. Обычно ставили на тележке на колесиках, если же зимой — на санки. Все это выдвигали ночью ближе к переднему краю или, как иногда это было, на нейтральную полосу, и все это передавали. Но все это по проводам, конечно, распространялось. Сама группа антифашистов сидела метрах в 300-400 в какой-нибудь землянке. Обычно их было там по два-три человека. Начинали они свою пропаганду с того, что заводили какую-нибудь немецкую музыку. А так как немцы любили слушать всякие марши, то они марши и заводили. Вот музыка играет на переднем крае, и кругом — тихо и спокойно. Ни немцы в нас не стреляют, ни мы — по ним. Только слышим бум-бум-бум, - это звучат шаги их музыки, ихний военный марш. Везде — тишина. Но после этого антифашисты начинают свое обращение: «Дойчен золдаттен». И смысл этого обращения получается такой: что вы, мол, воюете и прочее, - переходите на сторону русских и прочее. И как только начинает антифашист это говорить, так открывается со стороны немцев огонь. Сначала они по нам дают пулеметами, потом стреляет артиллерия, а после — и минометы «говорят». Наутро на том месте, где стоял рупор, мы находим одни осколки. Первое время наших дикторов-антифашистов мы близко ставили от передовой, и они, конечно, страдали от этого всего: среди них были и убитые, и раненые. Но потом мы стали провода подольше делать: чтобы, значит, они оставались целые. Кстати говоря, с этим Хоннекером я встречался и после войны, когда в составе группы советских войск в Германии служил там, где он жил.

Не могли бы вы описать структуру зенитно-артиллерийского полка, которым командовали?

Значит, зенитно-артиллерийский полк состоял из четырех огневых батарей. Каждая батарея имела четыре орудия. Батарея от батареи ставилась, конечно, на удалении: это делалось для того, чтобы одна батарея в случае чего могла прикрыть другую батарею. Это расстояние между батареями составляло что-то около полутора километров. Кстати говоря, когда мы находились на главном направлении, то так, значит, ставили свои батареи: шли первая батарея, затем - вторая, третья, и с тыла стояла уже четвертая батарея. Вот четыре таких батареи, короче говоря, и составляли полк, которым мне приходилось командовать. Таких четыре полка, три полка малого калибра и один полк среднего калибра, составляли зенитно-артиллерийскую дивизию Резерва Верховного Главнокомандования. Эти дивизии придавались войскам армии. В частности, мы придавались, например, 5-я армии при наступлении на главном направлении. Дивизии наши зенитно-артиллерийские все время прикрывали только войска. Они не отвлекались на прикрытие станций снабжения, переправ и прочего, а только ставились на охрану войск. Вот на нашем фронте, например, было только две дивизии такого характера – 49-я и 48-я зенитные артиллерийские дивизии.

Как у вас велся учет сбитых самолетов?

Я вам уже сказал, что в частях, в которых я служил начальником штаба, потом — командиром дивизиона и командиром полка, за время моего присутствия было сбито 20 самолетов противника. В каких частях я был? Сначала это был 30-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион, в котором были мелкокалиберные зенитки. С этим дивизионом весь 1941-й год мы отступали от границы, прошли путь от Минска до Москвы. Так вот, этот дивизион сбил 10 самолетов противника. Короче говоря, он сбил столько самолетов на всем протяжении, пока я там был. Дальше я служил в 324-м дивизионе, с которым мы прикрывали штаб фронта. Там мы сбили три самолета. Потом я попал в 64-й дивизион, с которым мы сбили еще четыре самолета. И в последнем полку, которым я командовал, мы сбили тоже три самолета. Вот и получается, что в общей сложности 20 самолетов сбили части, в которых я служил непосредственно. Не за всю, конечно, историю этих частей, а пока я там находился. Они там больше сбили, конечно.

Деньги давали за сбитые самолеты?

Нет, ничего такого нам не давали. Но, знаете ли, первое время трудно было вообще определить, кто сбил. Вот представляете себе ситуацию? Стоит одна часть и стоит вторая часть. Летит самолет, или, скажем, два самолета, или даже три самолета. Одна часть открывает огонь и другая часть — тоже. Короче говоря, две части стреляют по нему. Вдруг сбили самолет. Кто сбил? Или одна, или же другая часть. Попробуй ты разобрать это дело. Вы как командир части пишете, что вы сбили самолет, и этот пишет, что тоже сбил самолет. Писали донесения, что сбили тот и другой по два самолета. А фактически сбили один самолет. Я помню, что первое время у нас так говорили, когда мы, как говориться, уже наступали ближе к Москве: «Наверное, скоро у немцев самолетов не будет, потому что мы их всех перебили». А иногда, помнится, мы наблюдали на фронте и такую вещь. Вот стреляем, значит, мы по самолету. Смотрим – от него пошел дым. Значит, думаем мы, он загорелся, раз он ушел за горизонт куда-то туда. В общем, считали, что он упал. А этого на самом деле не было. Это уже потом мы с этим разобрались. Он что делал? Оказывается, когда он видел, что его обстреливают, он нажимал, как говориться, на гашетку, больше давал газ, газ выходил и от него получался разряженный воздух. И вот этот воздух с земли смотрелся, как будто бы это дым. А это на самом деле разряженный воздух был. Вот тоже считали таких мы почему-то за сбитые самолеты. А это, как оказалось, не всегда были сбитые самолеты. Они просто под прикрытием этого тумана уходили от нас.

Как зенитчики по каким целям вы чаще всего стреляли?

В основном, конечно, мы стреляли по вражеским самолетам. Знаете, был у немцев Ю-87-й такой, - фронтовой одномоторный бомбардировщик (кстати говоря, первый бомбардировщик такой), который брал бомбы весом 500 килограммов. Так вот он, когда делал на нас налеты, подходя к цели, пикировал местами до 50 градусов. Короче говоря, пикировал, потом бросал бомбы и уходил себе дальше. Первое время мы, когда стреляли по этим самолетам, видели, что наши снаряды (а у нас снаряды были трассирующие) хотя и попадают в ихнюю машину, после этого только искры от них летят, а самолет тем временем продолжает дальше себе лететь. В чем дело? Мы написали вверх донесение и прочее. В результате выяснилось следующее. Когда, значит, на Соловьевской переправе мы сбили немецкий самолет, который на нас пикировал, мы попали не в то место, где летчик сидел, а снизу. Таким образом, самолет мы сбили. И когда это сделали, то пошли посмотреть, чтобы узнать, что там и как. И оказалось, что этот самолет был бронирован. Под летчиком, то есть, под тем местом, где сидел летчик, был броневой лист. Под баком с горючим - другой лист. И еще, представьте себе, под рулем управления был лист. Поэтому наши снаряды, когда мы по самолетам стреляли, в цель хотя и попадали и ударялись, куда было надо, потом все равно разлетались, а самолет летел дальше. Тогда мы делать стали так. У нас в обойме было пять снарядов: как у винтовки самозарядной, ну СК. Так мы что придумали делать? Мы, значит, ставили первый снаряд трассирующий, второй снаряд - бронебойный, третий снаряд был, значит, тоже бронебойный, четвертый — снова трассирующий, а пятый — опять бронебойный. Для чего это делалось? Значит, когда мы пускали первый снаряд, мы видели, как мы идем. После этого мы могли выводить и поправку на орудие:хотя наводчик и наводил на цель, можно было прибор наводить и орудие от этого могло смотреть несколько вперед. И вот когда мы пускали уже первый снаряд, по нему, по первому этому снаряду, мы видели, какую надо ввести корректировку. И пускали сразу бронебойные снаряды. А они, эти бронебойные снаряды, как правило, сбивали всегда самолеты. Трассирующие же снаряды мы давали только для того, чтобы знать, куда и как навести и как ударить.

А по наземным целям вы стреляли?

У нас были случаи, когда мы по наземным целям стреляли. Вот, например, когда в Восточной Пруссии уже мы были, немцы организовали в районе Гольдапа контрнаступление на наши войска. Нас поставили на прямую наводку. Мы выдвинули против немцев орудия среднего калибра и орудия малого калибра. Причем орудия среднего калибра поставили в ряд, орудия же малого калибра разместили между ними. Орудие от орудия мы расставили где-то на расстояние десяти метров друг от друга. И когда пехота противника появилась, пошли также вместе с ней и ихние танки. Орудия среднего калибра стали стрелять по ним, по этим, значит, танкам, а орудия малого калибра - по пехоте. После этого моментально атака у них захлебывалась, потому что на них шло, как говориться, вот это море огня: среднего калибра орудие 20 выстрелов в минуту давало, малого калибра же давало 60 выстрелов в минуту. Поэтому когда все орудия открывали огонь, то это было сплошное море огня. Ни одна атака не выдерживала такое. Мы все подбивали, и поэтому танки и пехота у них отходили назад.

Снарядов всегда хватало?

Я лично не испытывал никакой нехватки боеприпасов. Учитывая то, что непосредственно мы прикрывали штаб фронта, нас все-таки обеспечивали в том объеме, в котором это было нужно. Давали нам боеприпасы и потом уже, когда я, как говорят, в войсках непосредственно был. Так что боеприпасов нам хватало.

Какие орудия были в вашем дивизионе, а потом — полку?

В дивизионе в 1941-м году у нас были, например, 37-миллиметровые пушки, а потом я перешел на 85-ти. Дело было так. Когда меня в штаб фронта перевели, со штаба фронта и потом до конца, вплоть до Кенигсберга, у меня был средний калибр. Сперва - 76, а когда перед Белорусской операцией нам заменили орудия, дали 85-ти, - так что там уже у меня 85-миллиметровые были орудия.

А вот что вы можете сказать об этих орудиях? Как вы их оцениваете?

76-ти миллиметровые неплохие были орудия, но дело в том, что у немцев появились «Пантеры», это бронированные самоходные установки, которые не всегда в лоб брали эти наши снаряды. Надо было побольше орудия для этого иметь. Вот 85-ками можно было не только по самолетам, но и по танкам стрелять. Они успешно били танки. Они очень удобными в каком отношении были? Что не нужно было это орудие приводить в боевое положение, как было раньше, когда его брали канатом и за ствол тянули. А он был на четырех колесах, - все время, как говориться, на ходу. Наводчик по азимуту, наводчик по углу места могли сидеть и, как говорится, в случае чего вести где-то за противником наблюдение. Так что эти орудия очень были хорошие. А 37-миллиметровые – это маломощные, значит, были орудия. Они даже немецкие самолеты Ю-87 не могли подбить. Ведь на Ю-87-х снизу под летчиком броню подшивали. И под баком тоже, значит, подшивали. И мы, конечно, видели свои в этом отношении бесполезные результаты: мы стреляем, снаряд подлетает, разлетаются искры, а самолет по-прежнему летит. Они не пробивали эту броню. А вот уже когда закончилась война, наши перешли на новый вид вооружения: теперь у нас стали 57-миллиметровые пушки. Это уже другое совсем вооружение было.

А по танкам вы, значит, тоже стреляли, да?

По танкам у нас 85-ки стреляли. Я уже вам сказал, что они вообще очень хорошо стреляли. Они, как говорится, прицельны были и дальность имели очень хорошую. Кроме того, у них большая была скорость. А раз большая скорость, то и пробивная способность - лучше.

Бывало ли такое, что орудия выходили из строя? И если такое было, то насколько своевременно они у вас заменялись?

У меня такое бывало, что орудия и выходили из строя: где-то какая-то поломка, скажем, случалась. Но у нас для этого существовала своя мастерская. Поэтому, если небольшие поломки и случались, их сразу же и устраняли. Некоторые орудия, бывало такое, что и сдавали, а вместо них получали другие пушки. Но на это сроку уходило где-то с недельку: это пока то орудие отвезут, а это новое получат и поставят, как говориться, в строй.

Тяги, то есть, машин всегда хватало? Не было с этим каких-то проблем?

Нет, с машинами тяжелое было в то время положение. Этих машин все время не хватало. К тому же они были еще и слабые. Но машину у нас были какие? ГАЗ-АА, ЗИС-5. Наверное, знаете такие грузовики. Вот на ЗИС-5, например, на таких машинах-полуторках, мы перевозили не только орудия, но и людей, и взвод управления, и взвод связи. Также на них имущество перевозили небольшое такое. А сами же орудия мы цепляли за ЗИС-5. Но ЗИС-5 сам по себе каким был? Ведущие у него были ведь только задние колеса. Поэтому с ним было такое положение: чуть где ямка, или там грязь, или же болото, - он сразу же буксует. Он не тянет ни орудие, ничего. А вот, по-моему, где-то в конце 1942-го года мы начали получать по ленд-лизу уже другие машины — американские. Одна из них называлась «Студабекер». Так та была намного лучше машина, чем наша: у нее и задние спаренные колеса, и передние, - все были ведущие. Если она застревала, к примеру, передними колесами, то задние колеса ее толкали. Так что можно в общем и целом про эту машину сказать? Во-первых, у нее проходимость была хорошая. Орудия мы цепляли за крюк этой машины, и поэтому передвигались очень быстро и хорошо. А первое время, помню, у нас были даже не машины, а трактора, на которых мы перевозили свои орудия. А вы представляете себе, какая скорость была у трактора? Вот у нас и было такое, что фронт пошел, а мы все теп-теп-теп движемся. Тихо, понимаете ли, и очень плохо передвигались мы. Уже потом, когда по ленд-лизу машины мы стали получать, то тут уже передвигаться стали более-менее хорошо.

А лошадей не было у вас в начале войны в качестве тяги?