Я родился 18 апреля 1924-го года в г. Херсон Украинской ССР. Мои родители были служащими, мать работала телеграфисткой, а отец – техником телеграфа и телефона. Папа считался большим специалистом по радио. В то время хороших специалистов было очень мало, через Крым шла линия Индотелеграфа, железные столбы которого стояли на участке вблизи нашего города, и папа занимался их обслуживанием. В 1920-е годы отец стал делать радиоприемники для нэпманов. После Гражданской войны началась страшная разруха, зато крестьяне получили землю. Так что вскоре жизнь пошла прекрасная, в городе люди стали работать, одежда только оставалась неважной, с ней трудно, а продукты продавались великолепные, огромная булка хлеба стоила шесть копеек, а мороженое я покупал за 5 копеек. На рынках кругом царило изобилие, а когда в конце 1920-х годов НЭП свернули, все разом исчезло. До сих пор много нехорошего говорят и пишут о нэпманах, но это были образованные и умные люди, не чета современным частникам. Напротив нашего дома жил немец-виноградарь, имел красивые зеленые ворота, за которыми ходили цесарки и гуси. И у него, одного из немногих в Херсоне, во дворе стоял красный паровик. Нэпманы очень сильно уважали отца, потому что он умел конструировать приемники, которые в то время нельзя было нигде купить. Кроме того, папа делал великолепные жидкостные аккумуляторы, от которых эти приемники работали годами. Интеллигенция всегда ценилась. Мама моя была родом из зажиточной семьи, владевшей в Бессарабии множеством виноградников. Как-то она пела высоким тенором во дворе, и ее услыхал француз, друг семьи маминого отца, зашел к нам в дом и отец с ним подружился. Кроме меня, в семье воспитывались три сестры - старшая Лидия, средняя Вера и младшая Надежда.

В начале 1930-х годов в Украине начался Голодомор. Мы выжили благодаря тому, что отец как служащий получал маленький паек. Страшное время, трупы лежали вдоль дорог, ведь крестьян специально заставляли голодовать, потому что они не хотели идти в колхозы. И я понимаю, почему не шли – с такого богатства, которое им дал НЭП, совершенно не хотелось отдавать все в общий котел. Сначала выселили кулаков, а в Голодомор голодали в первую очередь середняки. Но и бывшие наймиты, составлявшие пролетариат и люмпенов, особенно рьяно ратовавшие за колхозы, также умирали от голода. Ведь у всех забрали зерно, и никому не осталось ни зернышка. Да тут еще и начался повальный падеж скота, которого нечем было кормить.

В середине 1930-х годов мы переехали в город Бар Винницкой области, где папа стал начальником городского радиоузла. Серьезная должность по тем временам, он даже имел право на ношение оружия и имел маленький пистолет. Здесь я окончил 10 классов, и 21 июня 1941-го года был назначен наш выпускной, но у меня две сестры уже учились, семьи служащих жили небогато, и мама попросила меня не ходить на выпускной вечер. Я все понимал, поэтому не пошел. Зато успел перед началом войны забрать в школе свои выпускные документы. Ударником, как называли тогда отличников, не был, относился к твердым хорошистам. Сестры также хорошо учились. Особенно мне нравились уроки по истории Гражданской войны. Кроме того, в старших классах увлекся охотой и к своим семнадцати годам был обладателем охотничьего ружья, из которого бил без промаха.

22 июня 1941-го года мы проснулись рано утром от звуков бомбежки. Бомбили железнодорожную станцию, во всем городе земля дрожала. Горели составы. И я как патриот отправился в военкомат для того, чтобы записаться добровольцем в ряды Красной Армии. Подхожу к зданию, вижу, около двери уже стоят мои одноклассники, в том числе и друг Степа Чернецкий. Вышел сотрудник военкомата и всех записал, только меня не берет, мол, мне только семнадцать, а в армию призывают с восемнадцати. Ну что же, пришел домой и говорю родителям, что иду добровольно на войну. Мама плачет, но понимает, что надо защищать Родину. Так воспитывали нас всех. Благородство и порядочность должны быть на первом месте. Собрали меня дома, после чего пришел на железнодорожную станцию, где встал первым в строй призывников, я ведь очень высокий, и казался старше своих лет. Мама мне заранее сшила костюмчик из сукна, которое отец выменял за свой бильярд. В то время еще хорошо помнили времена, когда в армию уходили на несколько лет, так что мама пошила мне настоящий китель и брюки прямо как у офицера. На кителе стоячий воротничок, блестящие пуговицы с якорями. Шикарно был одет. И уже в строю я с удивлением отметил, что далеко не все призывники стояли радостные, были и несчастные лица, ведь брали всех подряд, не спрашивая согласия. Вскоре к нам подошел какой-то капитан и начал распоряжаться. Тут же я стал командиром отделения. Приказали отобрать себе 12 призывников, и в свое отделение включил друга Степу Чернецкого, с которым мы и учились за одной партой, и на рыбалку вместе ходили. Дали мне винтовку иранского производства с заедающим затвором и без патронов. По поводу патронов туманно пообещали, что возьмем их в бою. И мы начали походной колонной отступать вглубь территории Украинской ССР. Так что, к счастью, нас в бой не бросили. Но тут началось дезертирство. Как наступает ночь – часть призывников убегает домой. Особенно молоденькие еврейчики, имевшие домашнее воспитание, не выдерживали темпа. Нестойкий элемент. Но тут не в национальности зависело – наши ребята тоже драпали под маменькино крыло. Я в своем отделении так сказал: «Если увижу, что кто-то дезертировать надумал, на месте застрелю!» Про отсутствие патронов, естественно, не стал им говорить. И ведь подавляющее большинство из тех, кто вернулся домой, были расстреляны немцами, я же сохранил своих ребят. И сам жив остался, хотя прошел через войну. При всем этом многие жители Бара были недовольны моим поведением, когда вернулся домой после демобилизации, мне родители призывников говорят: «Дети рассказывали, что ты не пускал домой ребят наших!» Отвечал им: «А где они сейчас, рассказчики, я-то живой, а их нет!»

Вскоре мы воочию увидели, что означает тактика «выжженной земли» – мы стали идти мимо горящих полей. Пшеница и рожь страшно горели, идешь и задыхаешься, на дорогах повсюду появились толпы беженцев. Измученные люди медленно брели, падали голодными на обочинах. Нередко мы встречали войсковые обозы, забитые раненными. Поражение первых месяцев войны было вызвано тем, что множество кадровых офицеров сгинуло в сталинских лагерях – таково мое глубокое убеждение.

С первым препятствием в пути мы столкнулись в Днепропетровске. Отчего туда завернули, до сих пор мне непонятно. Как раз во время нашего прибытия началась страшная бомбежка моста через Днепр, и он был поврежден. Пришлось переплывать реку. К счастью, я еще в 14 лет Днепр туда и обратно переплывал, и тут как струсишь, когда назначили командиром отделения?! В итоге переплыл реку, а остальных ребят после окончания авиационного налета перевезли на лодках.

Отвели нас к Ворошиловграду (ныне – Луганск). Здесь остановились в августе 1941-го года, и в военкомате стали решать, куда нас определить. Пока распределяли, отправили в местные колхозы, чтобы мы могли поработать, пока с дальнейшей судьбой отряда разберутся. Попал я в какое-то село, но побыл там недолго и меня в числе других молодых ребят направили на строительство военного аэродрома в Ровеньки. Там поработал немножко, стало холодно, выручили местные крестьяне, отдавшие нам кто валенки, кто пиджачок, у меня еще свой китель оставался. Затем приехали за нами военные, привезли фуфайки, брюки, ботинки с обмотками, вот только шапок не было, голова открыта. Мол, переодевайтесь. Ну что же, свое шмотье оставили, а сами оделись в привезенное.

Посадили в состав и привезли в город Пугачев, где поселили на карантин в конюшню. Поставили для нас трех- и четырехэтажные нары, вокруг грязь, страшный холод, уже зима на дворе. И тут приказ: «Разувайтесь, эти ботинки мы с огневиков сняли, чтобы вас привезти!» А что же никто не сказал, что нужно сохранить свою обувь?! И мы босиком в туалет целый месяц бегали по морозу. Только один у нас был умным, оставил свои хромовые сапоги, поэтому мог ходить в столовую, и каждый день носил всем кушать. Без горячей еды мы все наверняка слегли бы с простудой. Примерно через месяц пришли какие-то командиры и приказали строиться. Увидев, что у нас нет обуви на ногах, распорядились выдать каждому по паре портянок. Кое-как намотали их, но пока дошли до станции, они размотались, и ноги стали сильно мерзнуть. Командиры сердятся, мол, мы строй держать не можем, а какой тут строй, когда мы босые. Тогда приказали бежать в направлении на железнодорожный вокзал, и мы побежали. И тут нас разглядели станционные работники, перепугались, решили, что к ним какие-то заключенные или бежавшие лагерники несутся, закрыли дверь и не впускают. А мы мерзнем. Потом кулаками все-таки открыли двери, и тут подошел наш состав. И смех, и грех – необорудованные пустые товарные теплушки. К счастью, в нашем отряде разные ребята находились, были и совсем взрослые, немного приблатненные, они в конюшне постоянно играли в карты. И здесь они нас всех спасли – кинулись, кто куда, нашли какие-то доски и наспех сделали в вагонах нары. Там даже никаких печурок не было, эти ребята и их притащили откуда-то, да еще и дров к ним наворовали на станции. Поехали через всю Сибирь, за ночь лед на вагоне намерзал так, что дверь не открывалась. Поначалу кое-как кормили, а потом наш сопровождающий, ехавший с семьей, какой-то капитан с до нельзя поганым характером, на одной из станций бросил нас и удрал в Среднюю Азию. После этого кормить перестали. Спасло только то, что у меня сохранились те деньги, что мне давали в Ровеньках на строительстве. К примеру, Степа Чернецкий работал на казачьем хуторе, им ничего не платили. И вот за счет этих денег покупали молочко. Его приносили на станциях в мешке, поставленном на тарелочку – в эту тарелку вставляли палочку и замораживали молоко на морозе – получается своеобразный леденец. Их мы и покупали, пока деньги были. Кроме того, когда останавливались у товарных вагонов с зерном, выскакивали на мороз и хватали мешки, сколько удавалось. Портянки у всех давно порвались, и я сделал себе из рукавов сшитого мамой кителя повязки на ноги. Так что соображение у меня тогда хорошее было. К зерну же снег помнешь в руках, сваришь себе суп в печурке и покушаешь. Воровать было совсем непросто – однажды я выскочил из поезда, нахватал в соседнем вагоне в карманы мороженой свеклы, а наш состав тем временем тронулся. Тогда я вскочил на ступеньку, держусь за поручни, а руки быстро мерзнут, ветер сильный, и меня прямо на какие-то пролеты несет. Как бы до двери достать – одна мысль бьется в голове. Не знаю, как, но мне кто-то протянул руку и втащил в вагон. Пацаны, одним словом. Всего в пути находились больше месяца, наверное, даже около двух. Так что приехали на станцию назначения голодными и вшивыми, одежда буквально шевелилась на каждом. У каждого лицо, обожженное печкой, все грязные, с разводами от золы. Жутко смотреть.

Встречают нас на станции три офицера в белых полушубках, меховых шапках и валенках. Когда открыли двери вагона и глянули на нас, то тут же закрыли – прямо-таки какие-то инопланетяне сидят, так что сразу же отправили в помывочную, в баню, расположенную рядом со станцией. Помыли и везде побрили, вышли из парной, одели чистенькую и беленькую одежду, потому что все наши тряпки забрали и пожгли. Наконец-то мы стали узнавать друг друга.

После этого пошло распределение – Степу Чернецкого отправили в воздушно-десантные войска, а меня определили в школу младших командиров, приписанной к стрелковой дивизии, стоявшей на речке Бира. До Амура было недалеко, Бира – его левый приток, вокруг нашего лагеря местность ровная-ровная. Мы из окон казармы видели, как по Амуру суда ходили. Ни одного бугорочка, равнина такая, что видишь трубы и мачты кораблей на реке. Школу младших командиров я окончил через несколько месяцев и стал командиром расчета 82-мм батальонного миномета. Нас поставили на границу, где все ждали атаки японцев. Вскоре я стал командиром отделения, у меня имелась двуколка, в которой лежали лотки с минами для расчетов и палатка. Мы ее поставили у реки, а потом, когда наступила зима, и мы вырыли в земле большой котлован, укрыли его дерном, и нашу роту поместили в эту землянку. И тут я попал с простудой в госпиталь. Как назло, в это время взяли нашу пехоту и бросили на Центральное направление. Кинулся из госпиталя в расположение, а часовой говорит, что наша дивизия уже ушла. Как ушла?! Всех отправили на станцию, а я остался. Прибежал в штаб, мне предлагают продолжить службу в полковой школе младших командиров, стану инструктором. Но я ничего не хотел слушать и на фронт рвался, потому что, когда мы шли пешком из Бара, нас в пути догнала городская пожарная команда. Ребята рассказывали, что в Бар ворвался немец и такой погром устроил, что творился ужас, всех резали и убивали. А там же моя семья, я не знал, что они ушли из города, и решил, что родители с сестрами погибли. Так что хотел отомстить врагу. Мы тогда пришли в Гайсин и мы все дружно пошли в военкомат и потребовали отправить нас на фронт. Надо защищать Родину. А там ответили, что отправят нас дальше под ружьем. Тогда я понял, что в армии главное четко выполнять приказы.

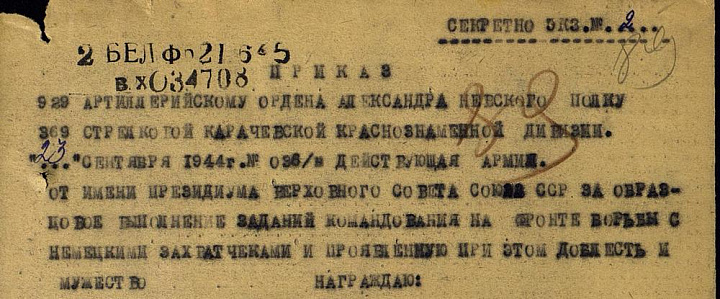

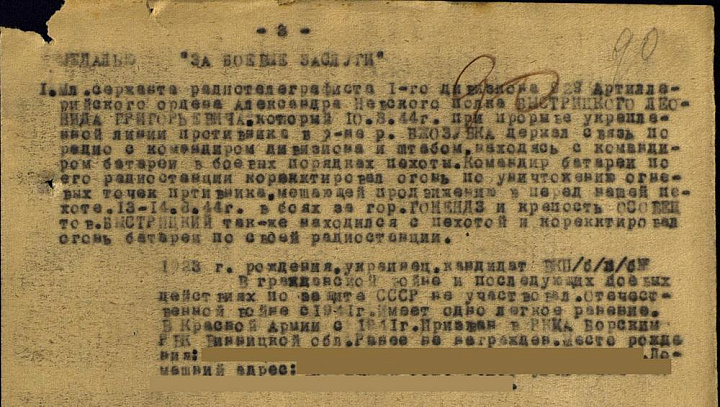

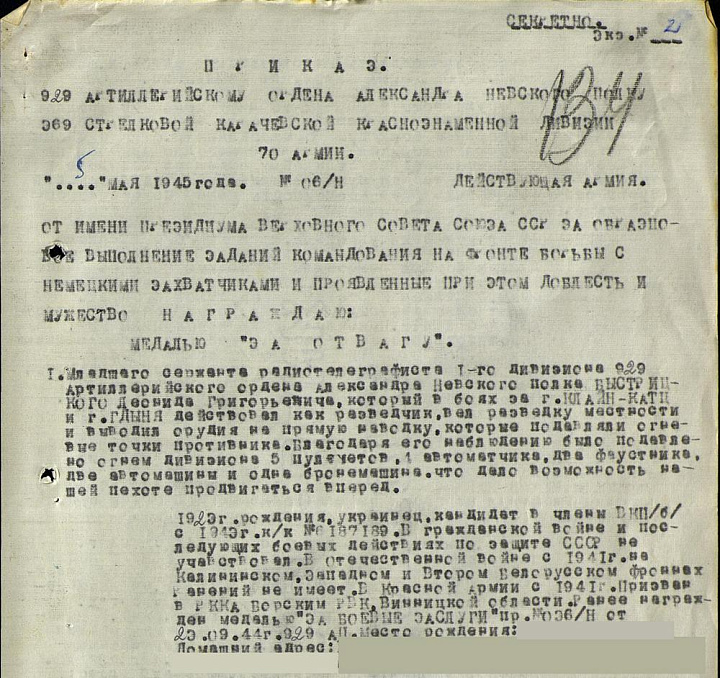

Вот так в начале 1943-го года оказался я среди тыловиков. Написал рапорт, отправили в военный лагерь под селом Бершеть Верхне-Муллинского (ныне – Пермского) района. Там расположилось много воинских частей. Вырос настоящий военный городок в котловине, вокруг нее лес, а внутри вырыты землянки. В одной из них я и жил. Сформировали взвод, дали мне отделение, после чего погрузили в состав и направили маршевым пополнением на фронт. Приехали мы в Тульскую область на формировку. Меня сначала взяли как минометчика, но потом выяснилось, что неплохо знаю топографию и таблицу артиллерийской стрельбы, да еще и десять классов окончил. Так что в итоге мне сказали, что я буду топографом-вычислителем, стал командиром отделения топографов-вычислителей 1-го дивизиона 929-го артиллерийского полка 369-й стрелковой дивизии. В этом полку прослужил до конца войны. В ходе боев наш полк был удостоен орденов Кутузова и Александра Невского, а дивизия получила почетные наименования «Карачевская» и «Краснознаменная».

После формировки нас быстренько поднимают по тревоге, и бросают на Брянское направление. Только вышли из месторасположения, как через день или два немецкие самолеты налетели и разбомбили наш лагерь вдребезги. Когда пришли на передовую, то впервые увидели, сколько там скопилось перед прорывом артиллерии и танков – огромное количество. Наша армия собрала такие мощные силы, что стало понятно – мы начинаем одолевать врага. Мы же расположились в каком-то месте на карте, обозначенном как «Малина». Там росли огромные малиновые кусты, прямо как маленькие деревья. Ягоды висели гроздья, мы от пуза наелись этой спелой малины. Пушки поставили прямо около кустов. Вскоре начался первый бой, из штаба дивизиона вызывают меня, прямо требуют: «А ну-ка, Быстрицкого давайте сюда!» Оказалось, что убило радистов 2-й батареи, они находились на передовой, там дело дошло до рукопашной, наши и лопатами, и ножами, и зубами грызли врага. Ужас, побоище произошло страшное. Их обоих убило, а корректировать-то огонь надо, связи нет. Мне отдают приказ – необходимо идти на передний край, найти там радиостанцию и убитых радистов. Непростое дело, в окопах то немцы, то наши – все переходило из рук в руки. Ну что же, пошел, лазил по траншеям и в итоге нашел радиостанцию, а сверху лежало два зарезанных радиста. Тела отбросил, забрал рацию и пошел работать. С тех пор стал корректировать огонь и с переднего края больше не уходил. Мне и не положено было покидать траншеи, да я и не хотел. Причем в красноармейской книжке у меня так и записано – «начальник радиостанции – передовой корректировщик артогня». Уже в августе 1943-гот года мы шли на Карачев цепью, разведчики и командир батареи впереди стрелковой цепи, на левом фланге я, дальше шла пехота. И тут мне на пути попадается будка или сторожка из красного кирпича, стоящая на железной дороге. Прямо на нее иду с радиостанцией на спине и винтовкой в руках. Автомата еще нет, карабин. И вдруг немец по мне пулеметную очередь дает. Хорошо, что я близко был от этого домика и сразу же за него спрятался. А он все бьет и бьет, все вокруг обстреливает, так что стал красным от кирпичной пыли. Когда он бросил стрелять, то я выскочил и за сторожку бросился. Увидел пулеметную точку, немец тут же поднял руки и закричал: «Ой, камрад, Гитлер капут! Гитлер капут!» Упал и к ногам лезет. Я перепугался страшно, думаю, сейчас схватит за ногу и зарежет. Что тут делать, пацан! Да еще попался такой здоровый и ядреный немец, что страшно. Я его криком кое-как утихомирил, он встал с колен, и тут подбегает пехотинец. Спрашиваю его: «Тебе нужен немец?» Тот обрадовался, я пленного отдал, зачем он мне с радиостанцией, куда я его буду девать! Не застрелил, я пленных никогда не убивал и ни разу не ударил, так был воспитан, ведь рос в интеллигентной семье.

Двигаемся дальше. Впереди река Снежеть, мост взорван, вот такая петрушка. Форсировали ее, а дальше произошел интересный случай, неподалеку стояли ульи, в них упал снаряд, пчелы как вылетели, как кинулись на маленького пехотинца, так что зажалили насмерть. А что мы могли сделать – стрелять по пчелам или что. И смешно, и жалко! В итоге заняли мы Карачев и нам присвоили звание «Карачевской».

После этого мы проходили брянские леса, это что-то невероятное – три дня шли через дремучий лес, впереди прошли тяжелые танки, деревья ломали, к счастью, у нас в полку была уже машинная тяга, все 76-мм дивизионные пушки и 122-мм гаубицы перевозились на грузовиках. А мы шли рядом пешком. Когда вышли из леса, то дальше двинулись на Беларусь. Все это время мы с разведчиками находились в рядах пехоты, я уходил в штаб только тогда, когда нужно было на рации батареи поменять. Меня в тылу никто толком-то и не знал, кормила и поила пехота, потому что, чтобы меня кормить, надо от дивизиона посылать на передовую человека – а его там наверняка убьет. Все время находился рядом со своим комбатом и командиром стрелковой роты, таскал с собой коды НЗО (неподвижный заградительный огонь) – «Тигр» и ПЗО (подвижный заградительный огонь) – «Лев». Когда мы останавливались в оборону, остановились, как топограф определяю и передаю на батарею основные ориентиры, и дальше, в случае немецкой атаки, передаю на батарею открытым текстом «Лев», и дают подвижный заградительный огонь.

Когда мы реку Сож переходили в Беларуси в конце 1943-го года, то несколько месяцев воевали, если и продвигались, только на несколько метров. Такая мясорубка была, что ужас. Здесь у меня убило помощника. Мы захватили плацдарм за реке, через нее вела скрытая переправа, сделали ее прямо в воде, чтобы ее не было видно сверху. Доски полностью покрывала вода, только по этой переправе и можно было перейти. А с нашей стороны росла густая роща и саперы соорудили мощный блиндаж. Немец знал, где расположена переправа, немец каждый час открывал артогонь, и наш народ прямо-таки выбивало. Представьте себе – на деревьях висят человеческие кишки, с них капает кровь, вокруг навалены тела людей и туши лошадей. Прямо на тебя кровь капает, настоящая мясорубка. И в это время приняли решение выдвинуть наши орудия на прямую наводку. Слева располагались штрафники, а справа моя батарея. Раз пушки на прямой наводке, значит, корректировать огонь не надо. Тогда старшина батареи ко мне обратился, мол, дай своего помощника Курасова, надо кушать отнести огневикам на передовую из тыла, а это километра два. Моим помощником был красавчик-узбек, лет тридцати пяти, крепкий парень, атлетического телосложения. Говорил, что служил начальником уголовного розыска Астаны. Не знаю, врал или правду говорил. Интересный был мужик.

Не скажу, что мы огневиков сильно любили. Только придешь к ним, сразу же начинают просить, мол, давайте-ка, радисты, копайте огневую позицию вместе с нами. Всегда отвечал одно: «Не будем, мы уже на передовой накопались». Конфликтовали понемногу. Но тут дело нужное, ребята на передовой голодают, так что я приказал Курасову отнести паек на огневые позиции. Ему с собой термоса повар дает, но Курасов был с хитринкой, и взял с собой только спирт и мешок с сухарями. Ведь с термосом под обстрелом трудно, если упадешь на землю, потом тяжело подниматься, а надо под налетом быстро двигаться. Иначе капут. Подошел мой помощник к переправе, немец бьет по страшному. Он с еще несколькими ребятами забрался в блиндаж, построенный в несколько накатов, его осколком не пробьешь, только прямым попаданием. И как только все стихло, ребята выскочили и побежали, а Курасов тем временем смотрел на них. Только когда они полностью перешли реку, и забрались в траншею, он, по всей видимости, решил, мол, раз их не убило, то и мне можно идти. Трусоватый был, я неоднократно ему говорил, о том, что на фронте трусить нельзя, убьют. И все равно он убегал с передовой при любой возможности, и я прямо под винтовкой заставлял его идти назад. Мне ведь без помощника было нельзя, сам веду прием-передачу, а у него аккумуляторы. Так что Курасов побежал, и в это время начался новый налет, ему перебило кость в ноге, он истек кровью и умер. Погиб потому, что струсил. Я же не боялся ничего, потому что был пацаном, молодежь ведь ничего не боялась, абсолютно. Идет налет, а я сижу и сухарь грызу, все вокруг переворачивает, разведчики сидят бледные, а я себе кушаю. Спрашивают, мол, слушай, тебе не страшно? Отвечаю: «Да нет, чего мне бояться». Потому что точно знал – меня должны убить, в такой мясорубке, как на передовой, не выживают. Вот такая была внутренняя натура.

К 18 июня 1944-го года мы подошли к Днепру. Уже вечерело. На той стороне немцы, у нас был высокий берег, а у противника пологий. Вышли с разведчиками на кручу, я же днепровский, на этой реке вырос, тонул в ней и купался, рыбу ловил. Сразу же прибежал к берегу, черпанул пилоткой напиться днепровской воды. А вода чистая – настоящая, тогда же в реке еще не было этой гадости. И вдруг две фигуры метнулись в стороне. Мы туда кинулись, кричим: «Стой, кто идет!» Оказалось, что это рыбаки, спрашиваем, а есть ли у них лодка. В итоге взяли у них лодку, и командир разведчиков приказал одному из ребят сбегать за командиром батареи. Тот пришел, у меня при себе радиостанция, и он решил поехать на ту сторону. Страшно, конечно же, вечер и вроде бы туман по воде стелется. Я гребу хорошо, сел за весла, со мной комбат и два разведчика. Тихонечко выгребаю на ту сторону. Вылезаем на невысокий берег, берег подкопал и радиостанцию поставил, ее же надо защищать от осколков. Сидим у берега одни – страшно. По приказу командира связался со штабом – попросили прислать пехотных разведчиков, потому что вражеский берег не охраняется и нас никто не трогает. Вскоре переправились стрелки, которые в соседней белорусской деревне разобрали деревянные дома, наспех сколотили плоты и поплыли. Всего 12 или 15 разведчиков переправились, это же силища, каждый с автоматом. После того, как обустроились, поднимаемся и пошли вперед. Как раз в это время на рассвете поднимается туман и застилает все, нам ничего не видно, но, что самое главное, нас тоже не видно. А берег-то низкий, ходишь, сухого под ногами нет, где-то мокрый дерн, а где-то и в воде сапогами хлюпаешь. Вокруг всякая водяная трава растет. Кое-как нашли сухой участок, как будто островочек небольшой. Я радиостанцию поставил на него, командир приказывает связаться со штабом батальона, просим прислать пехоту, потому что впереди видны немецкие позиции. В итоге пехота форсировала Днепр, не дожидаясь приказа сверху. Поэтому нас и не наградили, мы ведь сами пошли, нас никто не посылал. Вскоре немец очухался, начал по нам бить, но тут проявилось преимущество – вокруг грязь и болото, снаряд падает, грязь при разрыве выбрасывает, а осколков-то нет! Благодать! Немцы начали выскакивать из своих окопов в контратаку, мы стали стрелять по ним из карабинов, далековато для эффективного автоматного огня было. Я хорошо стрелял. Помощник мой тоже присоединился, когда пехота перешла. Он неплохо стрелял, мы с ним наделали врагу дел. А дальше собралась нас уже силища, это прекрасное зрелище, когда наша родная пехота атакует! Перед наступлением налетели штурмовики Ил-2, ракетный залп дали и по нам, и по немцам. Там же не различишь на болоте, кто и где засел. Так что попало всем, но не сильно задело, у нас никого не убило. Немца все-таки сорвали, перешли в атаку, и пошли вперед. К сожалению, пехота, это же овцы, командиры – бестолковщина. По дороге шуруют толпой, может, там заминировано, надо же выслать разведку. Да еще к тому же двигаемся неорганизованно, по дороге, рядом командир батареи, и наши разведчики. Командир стрелковой роты на своих подчиненных не обращает никакого внимания, оружие держат, как попало, не стреляют немцы, ну и ладно. Я командиру пехотному говорю: «Капитан, мы сейчас нарвемся на засаду, и нас расстреляют, нельзя так идти!» Все-таки окончил десять классов и школу младших командиров, какое-никакое соображение имел, и военные книги читал, понимал, что в наступлении разведка нужна. Тот отмахивается только, мол, отстань. Говорю своему комбату: «Сейчас будет беда!» Тот подходит к ротному и замечает: «Слушай, радист дело говорит, вышли разведчиков». Тот отвечает: «Тебе надо, своих и высылай». А у наших у кого стереотруба, у кого бинокль, лопатки саперные на поясе. У пехотинца только автомат, и больше ничего, а у нас столько добра. В итоге нарвались – впереди была высотка, рядом с которой проходила дорога, и у нее был закопан танк, он как дал по нам, что ужас. Буквально выбирал людей, пулеметом косил сразу несколько ребят. Слава Богу, что меня с радиостанцией не засек, радистов обычно после командиров немцы всегда выбивали. Мы залегли, я говорю командиру, что надо идти вперед, в зону невидимости из танка, потому что там мертвая зона для пулемета, иначе всех повыбьет. Комбат сидит и молчит. Вдруг появляется автомобиль командира нашей дивизии, генерал-майора Ивана Сидоровича Лазаренко. Прекрасный комдив, герой Гражданской войны в Испании. Это произошло 25 июня 1944-го года возле деревни Холмы. Командование ему приказало, мол, твоя пехота залегла, иди поднимай. Заметили с наблюдательного пункта, так что Иван Сидорович на «виллисе», и с ним радисты и шофер, въезжает прямо к нам. Танк бьет по нам, и ударил по автомобилю, в первый раз не попал, снаряд упал в стороне метрах в десяти. Комдив и сопровождающие выскочили, радисты в левую сторону, а Лазаренко вправо кинулся, и в это время немец снова выстрелил, и осколок попал ему прямо в голову. Немцы в упор стреляли, метров 100 до танка было. Потом комдиву голову привязывали к телу на похоронах. Так жалко, Иван Сидорович был очень хорошим командиром дивизии. Потом ему посмертно присвоили звание Героя советского Союза.

К концу июня мы дошли с боями до города Могилева. Большой шикарный город. Ну, стреляли по врагу, уже и пушки, и минометы оказались на этом берегу, переправлялись на всех возможных подручных средствах. Ударили по окраине города, а там находился какой-то ракетный склад, на нем все началось рваться и гореть, близлежащие дома вместе с ними запылали. К тому времени уже стемнело, но благодаря пожару стало светло, как днем, и мы пошли в атаку. Наступала стрелковая рота, в строю которой топало человек 20 или 30. Мы с ними: комбат, я со своим помощником, два или три разведчика. Идем-идем, смотрим, впереди площадь, на которой расположен какой-то взорванный собор, построенный из ракушечника. И видим, около разрушенного здания стоит немецкое орудие, расчет которого нас заметил и удрал, а один стоит и что-то копается. Увидели, что офицер остался, по всей видимости, хотел заминировать пушку. Мы к нему подскочили, закричали «Хенде Хох!» Он взял и что-то кинул, там была выемочка, а на ней металлическая решетка. Как-то так получилось, что я оказался поблизости, глянул туда - лежит парабеллум, прекрасный пистолет. Я же охотник, как стрелял из него! Это было прекрасное оружие. Мне был очень нужен пистолет, у меня же рация за спиной, с винтовкой тяжело ходить, поэтому я ее оставил в машине, а с собой стал носить пистолет. В бою ведь могу найти любое оружие, хоть автомат, хоть пулемет. У меня было две гранаты Ф-1 – они оборонительные, разброс осколков до 70-100 метров. Всегда носил их в карманах, это очень сильные гранаты. Я же корректировщик, постоянно на передовой, для меня попасть в плен – это хуже смерти, это же предательство. Оказаться в руках немцев означало предать своих родителей, которые надеются на то, что я буду воевать, а тут вдруг попал в плен – это было хуже смерти. Предать Родину. Поэтому решил про себя, что если окажусь в безвыходной ситуации, то рацию сниму со спины и положу под ноги, кину туда же гранату, и все. А вторая на всякий случай.

Так что в Могилеве мы взяли немецкого офицера, наши войска пошли вперед, и мы вскоре взяли окраину города, понеся небольшие потери. Хотя бы кто вспомнил, что наша группа находилась впереди. Я на фронте за наградами не гнался, не тщеславный. Более того, как десятиклассника меня привлекали к составлению наградных листов. Причем никогда себя не вписывал – если командование решит, то само представит. В Могилеве мы взяли на каком-то складе хорошие трофеи – маленькие посылочки для офицеров, кроме того, вина было море. Все блаженствовали, войны нет, море по колено. Немецкие войска, окруженные в городе, бьют прямой наводкой вдоль улиц из орудий, или танки стреляют, точно не знаю. Как появляется кто-то, немцы открывают шквальный огонь, а нам наплевать. Затем комбат решил открыть огонь из трофейного орудия по немцам. При этом сказал, что он будет целиться, конечно же, как иначе, комбат главный. Мы подносим снаряды гаубичного типа пушке, причем колеса были как будто чугунные, у нас же колеса резиновые на орудиях. Мы прекрасно подготовлены к войне, если бы не то, что кадровую армию зачистили, то все могло бы пойти совсем по-другому. Наши 76-мм дивизионные орудия подкалиберным снарядом немецкий средний танк четко пробивали. А пушки у немцев показались мне громоздкими, отдельно снаряд, отдельно гильза, туда еще мешочек добавочного пороха нужно кинуть. Правда, позже я узнал, что наши гаубицы точно также заряжались. Колотушкой снаряд заколачиваешь, а прицел немцы, паразиты, сняли, когда убегали, поэтому наводили по стволу. Комбат умел четко стрелять! Потом подошел командир стрелковой роты, и они вдвоем с комбатом в домике впереди нас метрах в двадцати засели. Мы укрылись в небольшой траншее, пехота в стороне, и вдруг белорусочка с беленькими волосиками, такая красавица девочка, восемнадцати или девятнадцати лет, подбежала к нам. Это было что-то, вокруг продолжается война, мы женщин не видели, на передовой это большая редкость. Она же несет с собой четыре бутылки, и к нашим командирам в домик заскочила. Потом подбегает к нам и спрашивает, не хотим ли и мы вина. Ну как же, давай! И она нам тоже несколько бутылок принесла. Мы выпили, а командиры напились вдрызг. Тут уже светает, комбат выходит из домика и кричит: «Что, артиллеристы, с пехотой будем сидеть?! Пошли вперед!» Пытаемся его отговорить, мол, командир, у нас в оружии недостача, патронов нет, да и мало нас, что мы можем, пять-шесть человек, сделать. Тот в ответ орет: «Пошли вперед!» Ничего не хочет слушать. Приказ есть приказ, что же нам делать. Война. Мы вышли из траншей, пехота как увидела, закричала: «Ура!» И пошли следом за нами. А командир роты так ничего и не увидел. Лежал пьяным. В итоге весь город освободили.

В Могилеве разведчики нашего дивизиона взяли шикарную лошадь у немцев, арабского скакуна, которого подарили начальнику артиллерии дивизии. Хвалились, что им за это была какая-то благодарность. Мы же пошли дальше. Вскоре началась осень, пошли холода, а у меня такая дурацкая нога, имею высокий славянский подъем. У немцев низкий подъем, плоская ступня, у меня ботинки порвались на беспрерывных маршах, подошву я телефонным кабелем примотал, надо идти, я же наступаю с пехотой, мне неоткуда ждать обуви. Так что камушки, лед и снег набиваются в прорехи. Все ноги в кровь разбил, потом подморозил, да еще вдобавок какое-то заражение пошло. А я иду в боевых порядках, не имею права комбата бросить, это же война. Хотите, верьте, хотите – нет, но даже полз на коленках. Чуть ноги отойдут, опять встаю и иду на ногах. Слава Богу, встали на некоторое время в оборону. И мы быстренько оборудовали передовой наблюдательный пункт. Что это такое? Впереди пехотной траншеи выбирается хорошее место, оборудуется ячейка наблюдения, и мы оттуда корректируем огонь. Я туда пришел, точнее, приполз, ноги уже так распухли, что какая-то инфекция пошла.

Ступни начали гнить, но я же доброволец, обязан быть впереди, и не имею морального права уходить в тыл, все-таки Родину защищаю. Отправили меня в госпиталь, вытащив из окопов, и нашли туберкулез, только через несколько месяцев выписался, причем еще двух солдат с собой прихватил, привел на батарею – людей-то не хватало. Ноги обмороженные, ногти слезли, при ходьбе ранятся, но уже двигаться можно. Мне выдали английские ботинки из конской кожи красноватого оттенка – такая дрянь, что ужас. Но зато большой подъем, под мою стопу. Одел их – как снег падает, так нога становится мокрая, они как какая-то губка или тряпка работают. К тому времени мы прошли Беларусь и вошли в Польшу.

Уже стало совсем холодно, мороз ударил вовсю, и мы форсируем речку в Померании по замерзшему льду. Впереди взорванный мосточек, но тут река покрылась льдом, по которому мы и зашли немцам в тыл. Весь полк потихонечку переправился. У нас в войсках была такая расхлябанность, я вам скажу, никакой дисциплины, при переходе реки одну сорокопятку утопили, потому что она провалилась под лед. Немец к тому времени слабый уже был, расположились мы у реки, дальше виднелась дамбочка, у которой были вырыты готовые траншеи, немцы, видимо, приготовили. К счастью, там врагов не оказалось, пехота в них залезла. Мы подходим к ним, и спрашиваем, где командир роты, к тому времени уже начинало темнеть. Нам показываю вперед, мол, ротный пошел на разведку, мы двинулись за ним, а там оказались немцы. Подошли к домику, стоит часовой у двери. Спрашиваем у него, где командир роты, а он молчит. Кричим: «Ты что, глухой, что ли, где командир роты?» Немец, он русский не понимает, стоит как истукан, глазами хлопает, начали кричать на него матом, комбат его оттолкнул, заходим в домик, а там сидят три немца и четыре русских, власовцы или еще какие-то предатели, спят с оружием в руках. Мы как гаркнули, они сразу же вскочили и выстроились. Оружие мы отобрали, и дальше началось. Разведчики, они злые страшно, тут же на месте определили, кто из врагов является славянского рода-племени. Я таким злым не был, меня все-таки воспитывали, внутри звериной злобы не имелось. В итоге позабирали трофеи и все такое, у русских даже сигареты забрали, и побросали их в стоявшую неподалеку бочку, наполненную водой и помоями. Ничего им не оставили. Забрали пленных, и ушли к своим позициям. Когда вернулись, то сдали пленных и снова спрашиваем, где командир роты, ведь так его и не нашли. Оказалось, что он вернулся с разведки и за нами пошел. Дурак, поперся за нами к немцам со своим ординарцем. Ну, и напоролся, ведь враги к тому времени подняли тревогу, наши назад побежали, и не добежали до траншеи, ротного убили вместе с ординарцем. Прямо изрешетили на наших глазах из пулемета. Страшная была картина.

На утро мы еще продвинулись вперед, заняли какую-то траншею и подготовили оборону. При этом с нами был начальник штаба батальона капитан Лисненко, нового ротного так и не прислали. Здесь первый и единственный раз в жизни я увидел, что такое психическая атака. Оказалось, что где-то неподалеку находилась немецкая военная школа, и вот в наступление на наши позиции пошла стена курсантов в мундирах, у каждого за спиной походные ранцы, у многих в руках пулеметы, это тебе не автомат, он стреляет не пистолетными, а винтовочными патронами. И ряд в ряд идут, это страшно. Не рычат, не кричат, а топают прямо тучей на нас. Мы лежим, сжавшись, в траншеях, капитан Лисненко кричит: «Давайте мне патроны, у кого сколько есть, сколько можно!» Набивали ленты для пулемета «Максим», и он как дал по врагу, начал косить, а к тому времени немцы настолько близко к нашей траншее приблизились, что у них даже орлы на пуговицах стали видны. Мы стали кидать гранаты, голова дурная, каждый чумной, дым кругом, парит все. Началась рукопашная, и когда все закончилось, то ребята из пехоты ходили пьяными по траншее, трупы наших и немцев вперемешку валялись, а мы все еще оставались какими-то чумными, вокруг гарь от взрывов гранат и всего. Я поднял голову вверх – небо светлое, и вдруг птички запели. Настоящая психическая атака, прямо как в кинофильме «Чапаев» показывали. Сам бы не видел, никогда бы не поверил другому рассказчику.

В итоге нас направили в сторону Данцигского коридора. В январе 1945-го года стала проходили стандартные бои, а затем произошло страшное побоище в районе Торуня. Немцы как дурные шли, мы их чем попало били. Мы окружили там целую группировку противника, а у нас в ротах оставалось по 20-30 человек, не больше. Это мы, артиллеристы, еще кое-как выживали, потому что в атаку на прорыв линии оборону противника не ходили, но в наступлении и нашего брата хорошо выбивало. Я сам как будто заговоренным был, мне еще мама сказала, что моим святым является Александр Невский. Ничего не брало, люди вокруг падали, а я шел, у мамы была какая-то мистическая сила. Но вернусь к тому памятному прорыву. Заняли мы оборону, и тут немец пошел на нас. Идет туча, как какая-то саранча, глаза круглые, рты открыты, позади их танки и техника стоят брошенными, по-видимому, бензин кончился, и они идут вперед и ничего не понимают. А у нас пушка от пушки стояла метров в ста, а между ними по пулемету, а здесь мы, парочка артиллеристов, я с помощником и десяток пехотинцев. И немцы на нас идут, стреляли и били их, чем попало, даже подкалиберными снарядами – они должны броню пробивать, но больше для орудий ничего не имелось. Боже мой, немцы в итоге прорвали наши порядки, и где-то в тылу их добивали другие части. Мы здесь взяли в плен огромное количество. Даже повар дядя Вася, мешавший в это время кашу на кухне, умудрился отличиться. Он увидел, как неподалеку пробежал немец и прыгнул в копну сена, тогда дядя Вася схватил винтовку, подобрался к этому стогу и ткнул врагу винтовкой в зад.

Дальше мы вышли на железную дорогу. Здесь захватили немецкий бронепоезд. Броня есть, пули ее не берут, все довольны. Артиллеристы-разведчики решили из пушки пострелять, мы видим, как в стороне немецкая тяжелая самоходка ходит и стреляет. У немцев были страшные самоходки – их черта с два пробьешь. На этом бронепоезде пушки были короткоствольными, ребята выстрелили по врагу, и немец как дал в ответ, случайно или нет, не знаю, но попал в ствол пушки, из которой стреляли. Потом враг куда-то ушел, а наша пехота залегла перед бронепоездом, и не хотела подниматься в атаку, все боялись этой чертовой самоходки. Тогда наш комбат с разведчиками пошел вперед, за нами потянулась пехота. И в это время немец отрезал нас от тылов, мы же с боями двигались на Гдыню. Шли вперед, враг впереди, враг сзади, а нам море по колено. Атакуем. Подошли к морю, выходим к городу Альтрупин. Ну, там так было – идет обрыв к морю, а перед ним дорога, проходящая мимо горы, в которой немец вырыл капониры и вкопал туда танки. И как только появляются наши войска на единственной в том районе дороге, враг бьет и выбивает, все, что попадется. Если танк – то танк жжет. Здесь мы застопорились, и тут налетели наши штурмовики, дали по нам крепкий залп – немец же кругом, откуда им знать, что здесь мы засели. Я говорю: «Ребята, ну хватит сидеть, пошли вперед!» А на дороге побило наших товарищей много, валяется ПТР, я для смеха взял его на плечо, потому что он немецкие танки к концу войны не мог пробить даже с близкого расстояния. Двигаемся в атаку, удивляемся, почему не стреляют. Оказалось, что немцы в это время как раз драпанули, наша пехота еще лежит, а мы впереди. Заходим в городок, он такой красивый, рядом море, разведчики в первый дом забежали, там мирные немцы, что-то такое началось, а я в другой дом рядышком захожу, за мной пехотинец забегает. Видим, на столе хорошая сырокопченая колбаса лежит и коньяк, мы такого и не видели. Предложил стрелку выпить. Ну, даже если отравимся, так вместе. Налили друг другу, и живые остались. В это время пехота подошла, уже видит, что враг отступил. Тогда мы с разведчиками к морю пошли, мои товарищи побежали к морю набрать в бутылку морской воды для начальника артиллерии дивизии. Нам перед наступлением объявили, что тому, кто первым к морю пробьется, положен Орден Красной Звезды. А мне-то награды не нужны – я их не признавал, главное честь. Выскочил на берег, вижу, как неподалеку байдарка колышется на волнах, и двустороннее весло в ней лежит. А я же водный житель, лодки – это моя стихия. Подбегаю, на черта мне та вода и звездочка, в байдарку вскочил, и пошел. А в море стоят немецкие корабли, я на них направился, с берега кричат: «Ленька, ты куда, сейчас начнется отлив и тебя же прямо к немцам вынесет! Возвращайся сейчас же!» Тогда я с испуга круто загреб на повороте, и упал в воду. Причем далеко отплыл уже, метров сто или больше до берега. Я первым делом схватился за карман с красноармейской книжкой и партбилетом. Бултыхнулся в воду, и встал на дно. Оказалось, что там было очень мелко, и мне море стало по колено! Разведчики легли от смеха на берегу. Так что пошел пешком на берег. Только по пояс форму намочил, а вся гимнастерка осталась сухой. Так что произошел со мной такой интересный случай.

После освобождения Альтрупина мы стали наступать на Гдыню. Тут как раз подтянулась наша артиллерия, мы вступаем в красивый и шикарный город, пушки огневики катят стволами вперед, а на станинах закрепили по ящику со снарядами. Чуть только начиналось где-то сопротивление, ребята быстро раздвигали станины и стреляли по огневым точкам противника. Атаковали по улице, немцы сидят в домах, а мы по подвалам прячемся, после того, как артиллерия даст пару выстрелов, штурмуем огневые точки противника, и если кто из врагов остался в живых, тут же зачищаем. Так что освободили город. И вдруг за нами приходят поляки, на наших советских танках, чистенькие, в треугольных фуражечках. Мы же страшно грязные после боев, а они, ни разу не выстрелив во врага, все трофеи забрали, а мы двинулись вперед, гнать немцев дальше. Причем именно после прихода поляков в Гдыне какие-то пожары начались, загорелось что-то, мы ни мирных жителей, ни трофейные склады банально не успели тронуть.

Кстати, к тому времени наша артиллерия была переведена на конную тягу, потому что все грузовые автомобили стали подвозить снаряды, база отстала, а снаряды-то нужны. Лошади – это тоже неплохо, а даже очень хорошо, на передний край под нос немцу можно орудие привезти, лошадь-то не шумит и не гремит, как грузовик. Вызвал меня комбат к себе в землянку, и говорит: «Слушай, вот тебе старший ездовой, повозка хорошая, езжайте за фуражом для лошадей, их уже кормить нечем. В Гдыню не суйтесь, там пожары свирепствуют, двигайтесь в Данциг». Не знаю, кто и что там поджог, двинулись мы в Данциг, а между Гдыней и Данцигом прямая-прямая дорога, хотя там порядочно километров, по краям поселки и дома, так что картина чередуется: домики – поле, домики – поле. Приезжаем в Данциг, немецкие самолеты летают в порту и на бреющем полете стреляют куда-то, подъезжаем к какому-то складу, уже часовой стоит на вышке, спрашиваю его, что он охраняет. Оказалось, что там хранился столь необходимый нам овес и ячмень. Поспорили с ним, кому принадлежат эти запасы, нахально въехали внутрь, и я говорю ездовому: «Подгоняй повозку под желоб». На складе был размещен желоб, и из амбара кидаешь мешки вниз, они по нему летят прямо в повозку. Быстренько поднялся, а там ячмень! Мешки в повозку набросал. Слава Богу, выехали, хотя часовой и ругался на чем свет стоит.

Едем, по городу идет какой-то канал, вода в нем стоит. Повсюду видны следы войны. Смотрим, какое-то пожарище сбоку находится, и большие печи стоят. Подъехали к ним, открываем заслонки, а там внутри испеченный хлеб! Причем красивый такой, пожар бушевал, а хлеб-то спекся. Набрали в повозку хлеба, довольны донельзя. Но выпить пока нечего. В Польше было очень много спирта, но мы нашли тот, что грушевой эссенцией вонял, я решил, что это отрава, пить его нельзя. По дороге обратно решили покормить лошадей, остановились. Немки набежали к нам, привлеченные запахом свежего хлеба, и начали галдеть: «Ой, камрад, бискен брод! Ессен!» Просят до слез – Боже мой, ну как им не дать хлеба! Я не признавал различий между немцами или русскими, у меня ненависти не было, это же люди, женщины. Не привили мне в семье ненависть и кровожадность. Так что мы с ездовым почти весь хлеб отдали немцам. Приходит одна – даешь буханку, а тут же другая бежит, и плачет, и молит. И тебе отдаем, и тебе. Приехали мы к себе в часть, зерна полно, лошадей накормили, комбат остался доволен.

Потом нас перебросили в Германию. И вот мы подходим к старой немецкой границе, шли по Европе хорошо, все нормально, а тут как будто какая-то оторопь берет, черт его знает, что там немцы придумают, ведь дальше их земля, хотя никто не сопротивляется. Идем и молчим, таинственная и тревожная атмосфера вокруг. Но в итоге спокойно прошли эту границу, и двигаемся дальше. Сражались у какой-то крепости на рубеже Одера. Потом была собственно река Одер. Подходим мы к берегу, занимаем оборону, и как раз вышли на участок Ост-Одера, дальше Вест-Одер и между ними должна была быть суша, близко речки между собой. Но немцы подорвали дамбу, залили все, и получилось широкое водное пространство. А я в это время пошел с радиостанцией в тыл, нужно было зарядить аккумуляторы. Пока туда-сюда гулял, на передок пришли медики и сделали разведчикам уколы против холеры и чумы, и еще что-то такое, назывался – «тройной укол». В результате все наши разведчики и связисты лежат пластом, орут от боли, каждый с высокой температурой. А тут командование распорядилось провести разведку боем, ну кто пойдет, я-то один остался. Надо давать связь, но здесь же вода, с радиостанцией не полезешь. Ладно, командиру отделения разведки отдал рацию, и говорю: «Это моя личная радиостанция, смотри, паразит, если что, из под земли достану!» Сам взял катушку, в которой имелось 400 метров телефонного кабеля, и запасную консоль на 800 метров. Полковые разведчики как-то пошли по броду, а я оступился и нырнул с головой в воду, чуть не утонул. Ну, они спокойно перешли, а я потопил эти катушки, и сам еле живой выбрался. С ума сойти, такую тяжесть с дури в руках потянул. Это происходило в апреле 1945-го года, вода холодная. Пока бултыхался, наши разведчики там постреляли, постреляли, кого-то из них ранило, кто при переправе утонул, а кто живой остался, вышел к берегу. Недолго они там воевали, я до них не дошел, что же буду делать без катушек, связь не могу дать – и вернулся назад к своим. Три дня зуб на зуб не попадал, не мог согреться, холодина. А где ты отогреешься, когда сидишь в ровике, а вокруг одна стрельба и война. Боже мой, как же я замерз! Да еще мороженые ноги стразу дали о себе знать. Страшное дело, что делать, ума не приложу. Тем временем решили мы форсировать одер основными силами. Подошел английский тягач типа амфибия, а мы соорудили самодельные понтоны – бурдюки соломой набили, и на них поставили 76-мм пушки и снаряды к ним. И вот наши понтоны тягач зацепил и повез на ту сторону. Хорошо помню, что Одер мы форсировали 20 апреля. Река большущая, добрались до какого-то небольшого островка, и дальше водитель отказался ехать, мол, открытая местность и его немцы непременно собьют. Сказал: «Давайте, прыгайте в воду и тащите свои орудия». Попрыгали мы, схватили за лямки и поплыли – тянем пушку по воде. Я сколько времени дрожал на берегу, и опять в холодную воду – ужас, да еще и такой дохлый был после туберкулеза. Подплываем к той стороне, немец появился, мы пушку скатили с понтона, колеса еще в воде, а мы давай стрелять по немцам. Противник тут же куда-то отошел, мы скорей из воды вылезаем, я не могу уже вытерпеть, холодно. Надо что-то делать, немцы отпрянули, пока есть время, нужно как-то согреться. Так что я тут же забежал в блиндаж, немецкое одеяло на себя набросил и снял английские ботинки, они насквозь мокрые, быстренько нашел какие-то немецкие тряпки и соорудил себе портянки на ноги. Кроме того, взял много патронов для своего парабеллума. Потом пошли мы на город Гарц, где начались уличные бои. Дни стояли солнечные, но меня все равно колотило несколько дней. Согреться не мог. И в Гарце произошел трагический случай. Командир одной из стрелковых рот прошел всю войну, и ни разу не был даже ранен, а в Гарце какая-то крепость имелась, оттуда снаряд прилетел, выбил кусок домовой кладки, и в результате ему кирпич на голову упал и ротный умер. Жалко его было. Но что поделаешь, война, мы взяли Гарц и пошли вглубь Германии. Немец бежал, но огрызался страшно. Коротко, но сильно, из засад бил из всех видов оружия и выбивал передовые части. На нашей стороне была сила, мы давили врага, а немец отвечал умением. И вот-вот конец войне, вдруг выскакивает на передовую техник по вооружению. Он наши пушки ремонтировал в тылу, а надо же заработать какую-то награду, воевал он или не воевал?! И он на трофейном мотоцикле попер на немцев. Его тут же раз, и стукнули. С нами дивизионный разведчик был, хороший такой парень, пошел вытаскивать тело этого дурака, и его тоже осколком убило.

Немец отступает, а мы наступаем. И вдруг мы нагнали большущий обоз. У немцев были громадные повозки, как арбы на Украине, только крытые, запряженные настоящими лошадьми-битюгами. Оказалось, что это мирные жители бежали на Запад. Что уж говорить, союзники, в отличие от нас, с немцами сильно не воевали, поэтому противник стал сдаваться им в плен. А нас немцы боялись как чертей. Нагнав этот обоз, мы всех завернули обратно, а сами решили посмотреть, что это за усадьба виднеется в стороне от дороги. Со мной пошел один парень из орудийного расчета, Литвиненко, у меня с собой были пистолет и гранаты. Навстречу едет очередная арба, ею управляет немец. Мы ее остановили и нашли какое-то оружие, после чего этот дурак огневик взял и застрелил мирного немца, нельзя было этого делать. Отругал его от души, и тут видим, в стороне горит небольшой костерок. Подходим к нему, вокруг огня сидят бывшие лагерники в полосатых робах и пекут картошку в костре. Они страшно запуганные, но уже свободные. Говорим им: «Вы что тут сидите, пошли с нами в усадьбу, мы вас сейчас оденем и обуем». Пришли туда, во дворе стоят какие-то повозки. И объясняем этим беднягам: «Вот вам лошадь, запрягайте ее, вас ограбили немцы, теперь их очередь – берите все, что хотите, и тикайте до дома!» А они так и сяк, не хотят, боятся, мы их буквально насильно заставили что-то нагрузить на арбу, и поехать.

А дальше произошла первая встреча с союзниками. Мы сорвали немцев, и никак не могли их настигнуть, настолько быстро те отступали. Я же в Польше подобрал велосипед, у меня ноги длинные, педали словно под меня делали, и решил, чтобы пеши не идти, поехать. Сначала катился рядом с разведчиками, смотрю, все отстали, а я все жму и жму на педали. Уже никого нет, хотя позади еще видно, как топает пехота и с ней наши разведчики. А я сдуру впереди. Вдруг вижу, как впереди немец на горке появился и снова куда-то спрятался. Ну, думаю, сейчас чесанет по мне очередью, и все. Впереди какая-то деревня или еще что-то, точно враг там засел. И тут впереди выскакивают из-за построек две легковые машины. Сердце не дрогнуло, но почувствовал, что что-то не то, не похожи на немцев, каски какие-то не такие. Оказалось, что это американская разведка. Они прямо на меня летят, потом по тормозам ударили, вжикнули, и машины мгновенно остановились. Кстати, что врезалось в память, что за рулем одной из них сидел самый настоящий негр. Янки выскочили, стали кричать: «Ой, рашен, ой, рашен». Первого русского увидали! Интересно было, ведь я всегда впереди оказывался. Ну, жестами показываю, мол, давайте ребята, двигайтесь вперед, там наши идут. Они в указанную мною сторону уехали, тем временем я в эту деревню зашел, смотрю, три чернявые девицы сидят в одном из домиков, местных никого нет. Они говорят, мол, товарищ, мы были в доме терпимости, наших детей немцы сожгли. Ну что я с ними буду делать, все-таки они с немцами там понятно что делали. Предложили мне какой-то супчик, но отказался, отговорился, что некогда, и убежал от них. Как-то стало противно, проститутки все-таки. Только вышел на дорогу, как две наши самоходки врываются в деревню и двигаются дальше на встречу с американцами. А тут и наша пехота подошла. Я же с дуру увязался за теми самоходками на велосипеде. Пока дорога была хорошая, я спокойно успевал, а когда начались выбоины, фиг вам. Отставал, отставал, самоходки ушли вперед, а я один остался в поле. Думаю – сейчас из меня котлету сделают немцы! Но все обошлось, подошла наша пехота. Меня самоходчики стравили – только и подбадривали, мол, давай, давай, за нами крути педали. Кстати, в самоходках сидело какое-то начальство, двигавшееся, по всей видимости, на встречу с союзниками.

Вскоре мы вышли к какой-то реке, пехота как обычно шла толпой. Это безобразие, немцы никогда так не воевали. Лейтенантами становились сосунки, молодежь, они трехмесячную школу прошли – вот тебе и офицер. На другом берегу уже стояли американцы, мы пушки поставили за домами и навели их на союзников. Так, на всякий случай, в расчетах оставалось по два-три человека, а нам с разведчиками приказали идти вперед и посмотреть, что к чему. И вот я со своим командиром взвода Николаем Крутиковым пошел вперед. Хороший был парень, красивый как девочка и никогда не ругался матом. Интеллигентный и порядочный человек, мы с ним в конце войны постоянно вместе на передовую ходили. Подходим к мостику через реку. Стоит у него американец, в руках какая-то пукалка, игрушечное ружьишко, а у нас автоматы ППШ, солидно, на мне трофейные немецкие генеральские брюки галифе, свои-то сгорели, желтые американские краги и английские красноватые ботинки, а на теле кожанка. Пилотки только нет, без головного убора. На одном боку тесак, на другом – парабеллум. Подошли к американцу, начинаю по-немецки разговаривать, и тут он выдает: «Да я поляк!» Ну, ладно, значит, будем мовить по-польски. Поговорили, и я вижу, что оружие у них по сравнению с нашим и немецким несерьезное какое-то. У меня в обозе имелся немецкий карабин, как он точно стрелял и какие там великолепные пули имелись – трассирующие, их даже днем было видно, и белое облачко всегда появлялось там, куда пуля попала. Этот поляк говорит: «Приходите, прошу, панове, пойдем к нам». Но мы отказались, как будто железный занавес между нами был. К немцам мы не так относились, к американцам очень и очень осторожно, ведь это уже чужая идеология, туда ходить нельзя. Нельзя переступать этот мост. Американец стоит прямо на середине, а мы ни ногой не встали. И правильно сделали, на том берегу потом происходили страшные провокации с нашими ребятами. Всю войну я больше всего боялся предательства или попасть в плен. Затем американцы создали 25-километровую нейтральную зону. Они побаивались нас, не хотели, чтобы наш коммунизм их заразил. В бинокль мы смотрели, они пролетят по берегу на джипах, и все. А мы спокойно ходили и купались в речке. Орудия поставили на стационарные площадки, я стал парторгом в дивизионе, и война для нас закончилась числа 5 или 6 мая 1945-го года.

9 мая 1945-го года рано утром нам вдруг говорят, что война окончилась. Тогда мы начали стрелять в воздух. В тот же день я пошел на речку рыбу глушить. Рыбную ловлю очень люблю, и никогда не браконьерничал, но здесь не утерпел, это единственный раз в своей жизни, а так соблюдаю все правила – только с удочкой ловлю. Те самые две гранаты, что для себя берег, с собой взял, ведро для улова и пошел к речке. До этого видел, что рыбы много. Наглушил целое ведро и предложил друзьям пойти к одной немце. К ним вообще наши офицеры каждый день захаживали, даже жили с ними, я как парторг обо всем этом знал, ведь и комсомольцы, и партийцы числились на мне, так что постоянно проводил политинформации, беседы, чтобы не разлагались. Пришли к одной фрау, просим: «Кухен зи фиш». У нее ответ один: «Я, я. Гут, камрад». Иду за бутылкой, а у немцев в кафе шнапса можно было купить, сколько угодно. Пришел, мы выпили и поели ухи. Немке осталось, конечно, большинство улова. Вот так мы отпраздновали День Победы.

- Как кормили на фронте?

- Меня кормила пехота. Кормили бедненько. Когда служил на Дальнем Востоке, ужасно трудно было с питанием, закармливали селедкой. Кроме нее только сухарики были, по три штуки с жиденьким супом в день, а мы молодежь, жрать-то хочется! Постоянно хотелось есть, еще и условия тяжелые, суровый климат и морозы, акклиматизация постоянная. Ходишь в ботиночках и шинельке, в буденовке, на посту пронизывает тебя ветер, хочется едой согреться, а ее нет. Но что делать, мы знали, что в тылу есть в тылу. Вот на передовой кормили лучше, к примеру, на картофельное поле попал и картошки набрал, да и в наступлении трофеи попадались. Когда в обороне стоишь – с питанием очень трудно приходилось. Помню, что когда в Белоруссию ворвались, то сразу же в деревнях спрашивали, есть ли бульба. «Есть, есть», - отвечали селяне, - «Только дробненька!» Белорусы нас великолепно встречали. Грибы соленые носили нам, молочко. Сами скрывались в лесах, в деревнях все сгоревшее, одни печные трубы стояли на пепелищах. А они из леса выходили и последним нас угощали. Хорошо встречал нас братский народ.

- А в Польше как встречали?

- Так себе. С холодком. Местные девочки очень любили наших русских парней, а взрослые люди говорили, мол, все русские быдло, мы шляхта, а с Украины и России одни холопы. Как-то мне старуха-полячка напрямик сказала: «Не заходи, от тебя сапогами воняет! Смердить!». Но мы их особо и не слушали, и не заходили к ним, на черта они нужны. В какое-нибудь имение зайдешь, там и колбаса, и сало, и окорока, все есть. Все-таки в питании поляки такие же славяне, как и мы.

- Какое было в войсках отношение к партии, Сталину?

- Очень хорошее, мы его боготворили, никто же не знал, что Сталин такое вытворял по отношению к армии, репрессировал народ. После войны на сборах ветеранов 369-й стрелковой дивизии первый тост всегда был за Сталина. Мы же тогда ничего не знали. У меня был хорошим товарищем бывший артиллерийский разведчик по фамилии Карасик, и во время застолья он мне как-то сказал: «Леня, не думай, что Сталин такой хороший, что вы тосты за него поднимаете!» Уже после я все узнал и ужаснулся тем преступлениям, которые творились против нашего народа.

- Звучали ли в войсках такие имена, как Константин Константинович Рокоссовский и Георгий Константинович Жуков?

- Да, а как же. Я даже их видел втроем, Жукова, Рокоссовского и еще какого-то генерала. Где-то в ста метрах от наших позиций они проходили. Машина остановилась, они вышли и походили, все зашептались, мол, вон сам Жуков прошел. Мы очень хорошо относились к ним. Это было военачальники-победители!

- Как мылись, стирались?

- Как мылись, стирались?

- Мылись только тогда, когда выходили на отдых и переформировку. Мы же прорывали вражескую оборону, сметем врага, понесем большие потери, и нам давали три дня отдыха. Тогда выходим к водичке, снимаем свои гимнастерочки и начинаем их стирать. Если же поблизости реки нет, то нас хорошенько купали. Специальный помывочный пункт приезжал, зимой палатку поставят – в ней душ, тазики, да еще и на пол солому стелют. Мы раздеваемся, в это время всю нашу одежду в вошебойку отправят, это большие цистерны, туда загружают тряпки, температура внутри весьма и весьма высокая, всю нашу одежду дезинфицируют, тем временем мы выходим из душевой, и все белье дают чистенькое.

- Замполит у вас был в дивизионе?

- Вот в 1942-м году у нас был замполит – это душа человек, командир жесткий, а он душевный, к нему как к врачу приходишь, он тебя послушает, успокоит, тебе все расскажет. Совсем другой человек. И ведь кушали плохо, совсем были голодными, а от его разговоров тепло на душе становилось. А в дивизионе был белобрысый такой, глаза водянистые какие-то, светло-голубые. Лицо у него выглядело мертвым и невыразительным. Все время около кухни с котелком терся. Все время голодный. Он и на шаг не появился ни разу на переднем крае, все время, что я его видел, сидел на кухне. Впечатление от него ужасно плохое. Но были еще и заградотряды – идешь аккумуляторы поменять, тебя могут расстрелять за нечего делать, скажут, что ты ушел с передка. А как же по-другому зарядить аккумуляторы, надо идти в отдел связи в штаб полка. Причем действительно стреляли нечего делать. Такая жесткость, НКВД было жутким. Со смершевцами тоже сталкивался. Один раз поймал власовца, привел и сдал его особисту. Но, с другой стороны, дисциплина на войне нужна. Когда бои закончились, начали наши немцев грабить и быстро распоясались. И мой прекрасный командир лейтенант Николай Крутиков попал в страшную переделку. Прислали к нам какую-то морду, старшину-моряка, хулиганистого такого. И он стал нашего лейтенанта по немкам возить. Выезжали они на трофейном кабриолете с фонарями, запряженном лошадьми. Пьянствовали и ездили, ездили и пьянствовали. В результате Коля спился. Однажды, после очередной гулянки, возвращались они в часть, и увидели немца стоявшего возле своего дома за забором. Лейтенант говорит ему, мол, дай воды попить, немец испугался, не понимает же, и бегом в дом, Крутиков за ним бросился, тот раз, и закрыл дверь на замок. Николай вышиб ногой дверь и всю обойму из пистолета ТТ в немца высадил. В итоге получил восемь лет. Мне жалко его было до жути, я брал колбасы и сыра, носил ему в тюрьму и кормил. Николай плакал, как же он так попал. Ну что делать. И с тех пор, где я его не искал, так и не нашел больше. Когда мы встречались в Москве ветеранами дивизии, то все время гадали, куда же он пропал.

- Вы пересекались со штрафными частями?

- Когда наши на прямую наводку пушки выставили, рядом с нами расположились штрафники, метров в 50 или 100 слева. Я тогда кушать им принес. Я к передку привык, а штрафники все в окопах бледные сидят. Немец ведь рядом, они мне кричат: «Не хотим мы кушать, потом от ранений в живот поумираем все!» Отвечаю: «Дураки! Надо подкрепиться, пока есть возможность!» И тут во время боя случилось страшное. Как мы после узнали от пленных, напротив стояла какая-то немецкая штрафная часть. И немцы пошли в атаку на наших штрафников. Это было жутко. Они зубами рвали друг друга, били лопатами. Мне врезался в память эпизод – санитарочка, русская беленькая девочка, бегает между ними, вся забрызгана кровью, хватает нашего штрафника и забирает у немца. Тот его бьет, а она его защищает. И бьет в ответ немца. Штрафники на штрафников – это надо было видеть, это уникальный случай. Может быть, потом мы снова воевали вместе со штрафниками, но врать не буду. Наше дело как корректировщиков одно – артиллерийский огонь держать, и неважно, кто рядом, пехота или штрафники.

- Как сложилась судьба вашей семьи в годы войны?

- Интересный вопрос. Я-то думал, что вся семья погибла в оккупации, а оказалось, что мои родители эвакуировались из города Бар. Они закопали все документы, отец как начальник радиоузла демонтировал все оборудование, погрузил его на две повозки к себе и своему помощнику, и выехал из города. А милиция не пускала людей. Немец уже подходил к Бару, а наши же милиционеры в этой неразберихе людей задерживали! Тогда отец разными дорогами объехал эти посты и выбрался. А его помощник вернулся в город и в итоге так и работал на радиоузле во время оккупации. Моя семья тем временем эвакуировалась сначала в Лубны, где папа сдал разобранный радиоузел, а когда немцы стали двигаться вглубь Украины, он с матерью и двумя сестрами пошел на Киев, ведь не должны же сдать мать городов русских! Только пришли, и через некоторое время Киев был сдан врагу. У отца во время очередной облаву нашли тот маленький пистолет, который имел право носить, и всю семью арестовали. Сестра после рассказывала, что немцы постоянно пинали ногами всех задержанных. Посадили в подвал, и вот приходит молодой полицай, русый и красивый, приносит кушать. Сестра говорит: «Я комсомолка, у фашистов не возьму!» Тот отвечает: «Ты дура, вас утром расстреляют». А потом ночью он их выпустил. Они бежали в какое-то село, где укрылись и дождались прихода Красной Армии, после чего вернулись в освобожденный Бар.

| Интервью и лит.обработка: | Ю. Трифонов |