- Меня зовут Пастушок Фёдор Ефимович 19 октября 1925 года рождения. Родился в селе Кошаринцы Барского района Винницкой области. Тогда это был Копайгородский район.

Когда началась война, мне было 15 лет. На фронт ушел отец, братья ушли, а я, самый молодой, остался. Только когда освободили Винницкую область в 1944 году, меня призвали.

- Как узнали, что война началась?

- Значит, это было воскресенье. Мой отец был на фронте и в Первую мировую, поэтому знал, что к чему. В первый день уже начали немецкие самолеты летать. Так я помню, что бегу, уже считая себя взрослым, и кричу: «Мама, мама! Детей забирайте!» Там еще младше меня ребята были, вторая семья. В огороде была яма выкопана, бункер. Ее забросали палками, кукурузой, а сверху землей. И мы туда, в эту яму, забрались. Самолеты полетали и больше ничего.

- А выступление Молотова слушали?

- Да, у нас было радио в селе. Объявили о войне в его выступлении, и сразу призыв начался. И все потекли в военкоматы на приемные пункты. Нам сразу внушили, что мы победим и будем бить врага на его собственной территории. Поэтому никаких сомнений в этом не было. А потом получилось, что немцы аж до Москвы дошли.

К нам они пришли где-то в июле–августе. Они приехали в село, взяли какую-то гармошку, скрипку и начали играть, чтобы собрать людей. А около села лес есть, а под этим лесом – дома. Так там был бой. И танк подбитый был, и машины. А в самом селе только несколько снарядов разбило хату одной тетки, родной, так она бегала, плакала. А так боев сильных у нас не было.

- А как вообще Вы жили в оккупации?

- Каждый занимался своим хозяйством. Колхоз сразу распустили. Мы какое-то время еще вели хозяйство коллективно, а потом прекратили. Землю не раздавали, она осталась нашей. Кто сколько хотел, столько и обрабатывал. А потом там стали организовывать производство: плели полотна, пряли на ткацком станке. Я тоже там работал. Это и был мой заработок. Мне не приходилось бегать в поисках работы. Да и какой, если ее нигде не было… У нас был староста по фамилии Верестюк. Не знаю, что с ним дальше было после того, как его задержали и судили.

- А при немцах школа была?

- Там, где я был, были румыны. Они любили палками бить. Немцы стреляли, а эти палками.

Школы при них не было. В школу я не ходил, но закончил до войны семь классов. Причем с отличием, без троек.

- А Вы перед войной русский учили в школе?

- Обязательно. Меня даже спрашивали: «А что, Вы разговариваете на русском?» Я говорю: «Я разговариваю на том языке, на котором человек обращается ко мне. Если він до мене звертається українською мовою, то я йому відповідаю українською мовою. А если он меня спрашивает на русском языке, так я ему отвечаю на русском». – «А надо ли»? – «Надо». – «А чего?» – «Вы вот взлететь можете на самолете в любом месте. А вот сесть, не зная русского языка, в пределах стран СНГ вы не сможете. В Европе надо на английском посадить. А в странах СНГ надо на русском. И в Грузии, и в Армении. Вот приедете в Борисполь и будете на армянском кричать, что вы просите посадку, а вас не посадят». – «Да?» – «Да. Поэтому русский надо учить».

Так война шла на русском. В тех же Альпах спускаемся с горы, а там у пушки есть рычаг, благодаря которому колеса тормозят и их надо тянуть с горы. Так вот я вижу, что лошади уже на задних местах съезжают вниз. Я кричу: «Гальмуй! Гальмуй! Гальмуй!» А мою команду не выполняют. Потом один, что сидел на пушке, видимо, додумался и притормозил. И тогда все солдаты мне говорят: «Федя, Федя, а что ты кричал?» Я говорю: «Как что кричал? Гальмуй!» – «А что это “гальмуй”?» – «Тормози». – «Так надо ж было кричать: “Тормози!”».

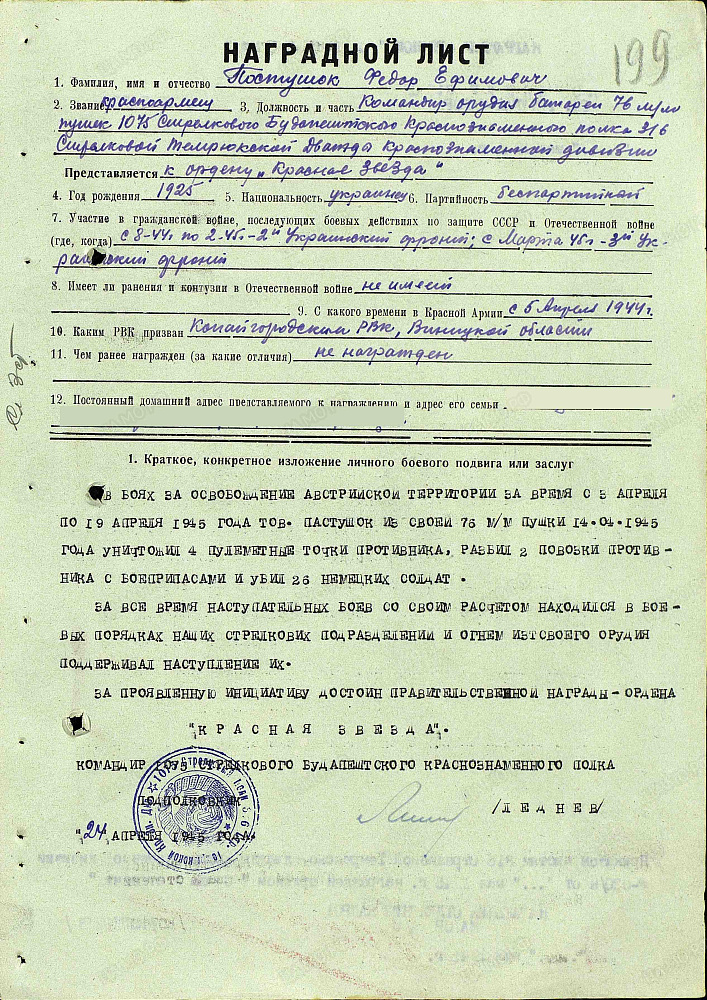

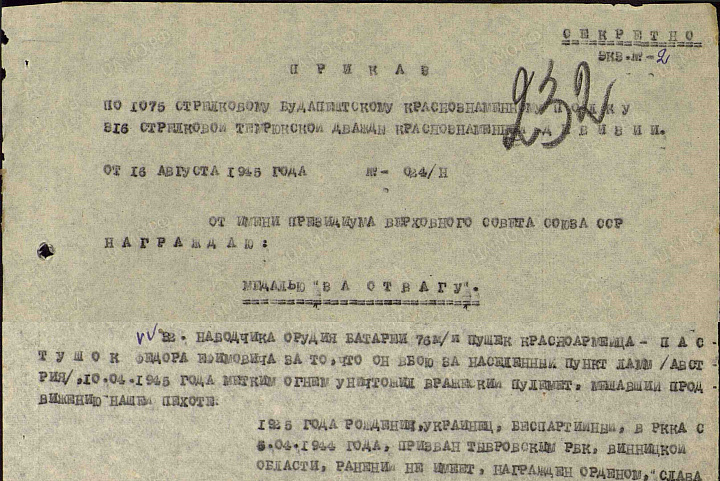

Вернусь к рассказу. Потом меня пригласили в военкомат. Мне было 17 лет. Был направлен я в 8-й запасной стрелковый полк 316-й Темрюкской дважды Краснознаменной дивизии. Первый раз мы попали в бой, когда нас в Проскурове бомбили. Мы еще не одетые были, в белых рубашках. У меня даже фотография есть. Так вот мы, как гуси, бегали, а над нами самолеты летали и стреляли. Это было наше наступление. Прошли мы, значит, Каменец-Подольский, потом Тернополь, за Тернополем – город Зборов. Там большие бои были. В селе Богдановка располагался железнодорожный и шоссейный узел, переплетение дорог. Вот там мы уже здорово держались.

Пока я был в запасном полку, хорошо себя зарекомендовал, и меня взяли в 1-й стрелковый батальон 75-го стрелкового полка 316-й дивизии. Ну, а знаете, как там обучают? «Вот так и так сделай, стрельни. Все, молодец, стреляй». И потом я все же хорошо стрелял, потому что даже уже после войны на плацу каком-то было дело, что приехал маршал Воронов. Артиллерии давали шестнадцать боекомплектов снарядов, надо было поразить четыре точки, среди которых танк, пушка, пулемет. А я был тогда командиром орудия, но сел за наводчика и все выполнил. Потом меня за это отправили в отпуск.

Так вот это было в Зборове. За Зборовом было село Богдановка, где произошла танковая атака. Наши не сдавались. В артиллерии у нас были 76-миллиметровые пушки, полковые, на конной тяге (две пары лошадей). А снаряд-то хороший, полпуда весит. В уставе записано было: «поддерживать пехоту огнем и колесами». «Огнем» – понятно, а «колесами» – это значит, что копали пехотинцы окопы, а рядом размещали пушку. То есть копали ямы под колеса, чтобы ее опустить. И так я все время с пехотой двигался. Тяжело было, потому что если немецкие танки рванули, пехота-то отползла, а нам же нельзя развернуться: лошади-то дальше где-то, в глубинке мы их оставляем (они же не будут стоять и ждать). А пушка здесь, поэтому хочешь не хочешь, а приходится сопротивляться. Командиром пушки был Беленко. Он погиб. Там получается развилка шоссейная и железной дороги. И три танка шли. Командир отделения, командир пушки погиб. А я наводчиком был. Панораму было уже поздно наводить, потому что он уже в упор шел. Так я через ствол навел и с перепугу попал. Вражеский танк закрутился.

Потом, со вторым снарядом, уже как бы и дух появился. А затем второй танк и третий ушел. И так мы удержали узел. В бою каждый солдат видит свой участок, где он и что делает. Тем более если он офицер, так он командует каким-то подразделением.

- А каким снарядом стреляли?

- Бронебойным, но у нас были также осколочные, трассирующие. А потом нам за Будапештом давали уже кумулятивные снаряды. Он попадает, присасывается и выжигает бронь. Вот бронебойный снаряд, например, может соскользнуть, если не ударил удачно, и отрикошетить. С кумулятивными снарядами было уже легче. Но они были на особом учете, и за каждый нужно было расписываться и говорить, где они и сколько их, а также хранить отдельно. Не знаю, почему-то их держали в секрете. По пехоте можно было стрелять бы и осколочным снарядом.

Защитили мы город Зборов. За него я получил «Почесний громадянин міста Зборова» [Почетный гражданин города Зборов]. Грамота есть. Я вот спрашивал: «А что я с этого имею как гражданин?» – «В любое время приезжайте к нам. Мы Вам дадим квартиру, будете у нас жить». Вот такие преимущества.

Потом пошли на Львов. 1073-й полк пошел по правой стороне Львова, как на Сандомир двигаться, а наш 1075-й полк пошел лесом. Мы его называли просто «десять–семьдесят пятый». Пошли мы лесом, а там нам дали прикурить. Вышли на какую-то поляну, а немцы по нам как ударили, что шестьсот человек с полка сразу погибло. Получилось так, что они нам в спину с пушек начали стрелять.

Когда мы взяли город Будапешт, мой полк стал называться Будапештским, а 1073-й полк – Львовским. Львов мы взяли, пошли на Сандомир, а дальше было село Писаревка. Там немцы тоже по нам ударили так, что половина солдат погибла. Свои пушки мы переправить не успели, а 1073-й полк успел. Пехота отошла в лес, а мы остались и даже пушку оттянули. И вот нам приходилось ползком тянуть ящики весом в полпуда с шестью снарядами под огнем. В итоге немецкую атаку мы тоже отбили. Потом к нам уже другие части подошли, а мы сами не убегали, иначе плохо бы нам было. У нас начальник штаба полка по фамилии Шевченко, например, убежал. И вот потом сам рассказывал, что бежал-бежал, а его раз – и задержали. Его и приговорил командир дивизии к расстрелу. Но его спасло то, что следом за ним и другие бежали, потому что немцы давили их. Так про него и забыли во всеобщей суматохе.

Затем нам прислали пополнение, посадили в вагоны и отправили в Румынию. На трое суток нам выдали по одному сухарю на каждые двадцать четыре часа. Воду из паровоза приносили. Ехали, нигде не останавливаясь. Если была остановка на перегоне, то нас охраняли солдаты. Остановились мы на станции Арад. Это Румыния. Румынские солдаты нам пошли сдаваться. Там же мы начали готовиться к форсированию реки Тиса. Пробыли мы там где-то неделю. Кушать было нечего, сухари мы съели. С едой вообще и в Румынии, и в Польше плохо было.

Когда мы форсировали Тису, перешли на венгерскую территорию, узнали, что их народ весь ушел. Еще печи в домах дымились, хлеб горячий был, супы, продуктов много, среди которых консервированные курицы, консервированные гуси, свинина, томаты. И все это в баночках закрыто. А у нас такого не было. Тут-то мы и смогли покушать. Кстати, узнали, что население ушло потому, что им сказали, что русские всех убивают: и детей, и стариков, и женщин. Никого не оставляют в живых. Поэтому они все дружно поднялись и в сторону Будапешта двинулись. Забрали детей, каждый прихватил, что мог, а остальное бросили. Тем более так вышло, что форсирование реки нами произошло неожиданно для них. Наши повара отстреливали их свиней, кур, готовили их в котлах, и мы ели. Поели мы и через два–-три часа дальше наступать уже нужно было, а у нас животы разболелись. Вот хоть бы кто-то предупредил нас, что хранившуюся еду лучше не кушать много на голодный желудок.

Дальше двинулись мы по Венгрии. Там уже заглядывали в села, нас жители дружелюбно встречали, улыбались нам, а потом венгры пошли сдаваться. Причем не в одиночку, а целыми частями (батальоны, полки с генералами даже). Они цепляли на свою зеленую форму красную ленточку. Это означало, что они уже на нашей стороне.

Форсировали Дунай мы в декабре. Вода холодная была! Перебрались мы на остров Чепель – промышленный город, где расположен металлургический комбинат. Заняли мы в общем его территорию, поставили свои пушки, а единичные «мессершмитты», что там были, улетели. Нам нужно было взорвать железную дорогу. Мы перешли ее, а там пустил враг два бронепоезда, и получилось так, что нас захлопнуло ими на этом предприятии. Помню одного – Пасечника– что там погиб. Он был младшим лейтенантом, командиром взвода, командовал двумя пушками. Он даже успел в немецком плену побывать. Он спрятал пушки и с автоматами пошли к Дунаю, чтобы обратно его форсировать. Была ночь. Мы тихо сидели. Немцы прошли и мы тоже. А холодно было! Форсировали реку вплавь: кто на бревне, кто на чем. Все, кто что мог, покидали ведь. Но нас потом мадьярки привели в чувства: растирали нас, грели, чаем, вином горячим поили. И никто не заболел!

Потом пришлось нам за пушками возвращаться. Настроение перед очередной переправой было очень плохое и тяжелое. Но все же мы сделали это, нашли и пушки, и замок от них. Все, что спрятали, нашли, даже снаряды.

Там мы уже простояли где-то месяц перед городом Чепель. Стрелять нельзя было, потому что там размещался рабочий класс, но они-то выпускали мину и били по нам. Так мы ночью поднимали ствол и тоже в них стреляли без ведома начальства. Где-то под Новый год мы увидели, что идет на нас оттуда масса людей – рабочих с белыми флагами и портретами Сталина. А мы ведь знали, что там все заминировано. Сами немцы уже оттуда ушли, потому что чувствовали плохое.

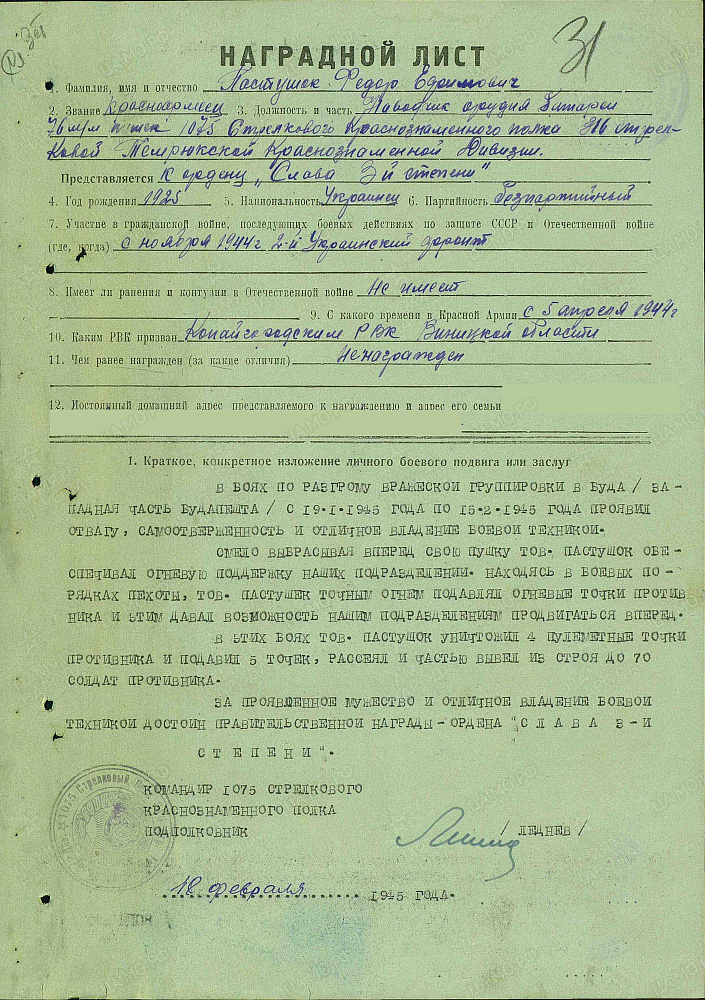

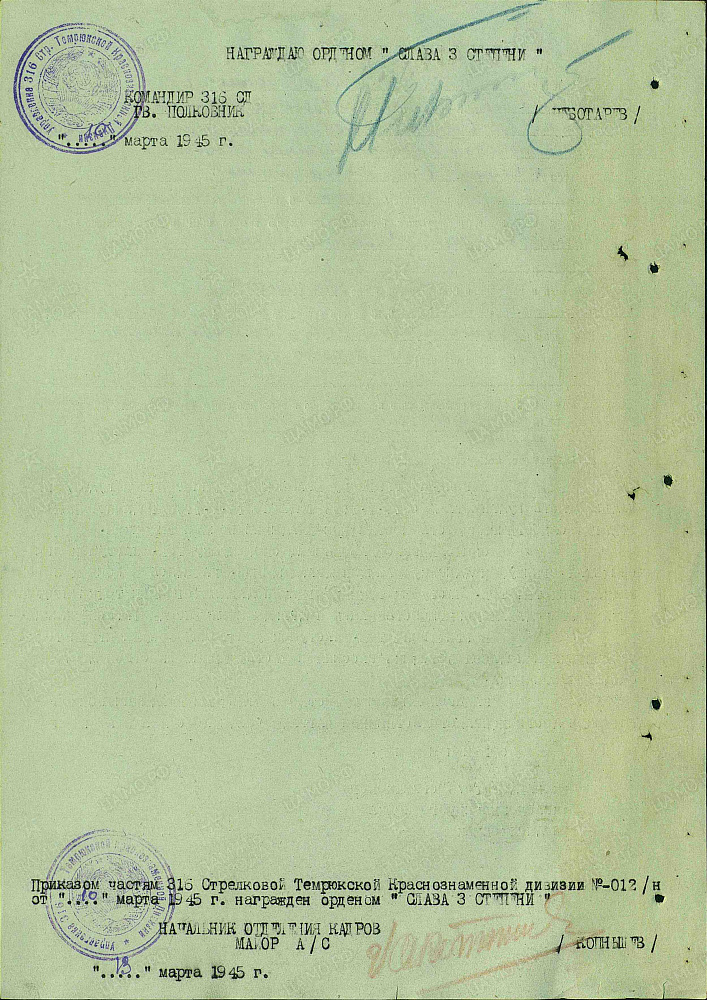

Дальше мы пошли на сам Будапешт. Шли города Венгрии. Они совсем небольшие были, что-то вроде пригородов. Так вот вначале мы брали пригороды, а затем уже сам центр города. Но это было очень сложно, потому что каждый дом нужно было брать силой: вначале первый этаж, потом второй и так далее. А утром, когда надо было наступать, создавалась бригада из саперов, артиллеристов, автоматчиков и стрелков. Они выясняли, какой дом будут брать на этот раз. В общем, было тяжело. Четыре месяца мы брали Будапешт. Дольше всех там держались власовцы. Одни дома располагались далеко друг от друга, другие – близко, и вот в последнем случае власовцы прямо кричали нам про Сталина, руками махали… Но не сдавались до последнего.

В Будапеште есть кладбище Керепеши. Там где-то четыре наших Героя Советского Союза лежат. Там крематорий был, который мы никак не могли взять. Бьем, а он не поддается. С пушки. И бронебойные не берут снаряды. А потери большие.

А дальше, за этим кладбищем, – парламент, и затем уже Дунай идет. Так вот, здесь тоже были бои: враги до последнего сопротивлялись. Пришел командир полка Леднев, привез огнеметы. Он видит, что мы ничего не можем сделать, а закрыться негде. Так вот, мы венгерские, мадьярские фамильные склепы с мраморными гробами вытягиваем, а парни в эту клетку залазят. И там не боишься мертвых, а боишься живых. Вот такая жизнь. И в эту каждую клеточку – пушки и семь человек. Значит, каждому дырка. Если склепы большие, то хорошо получается спасаться. А что делать? Я же говорю, что мертвых не боишься, а живых боишься. Так что пришлось на кладбище отдыхать.

Кушать – никак. Не может старшина подвезти продукты. Но ведь жить как-то надо. Тогда он как-то пробрался и принес ведро куриных яичек. Мы нанесли в склеп палочек, развели костерок там, дымок идет. Сварили в котелке яйца. Не все сразу, а понемножку. Так наелись, что я после войны еще где-то лет пять не ел яйца. Не мог смотреть. Сразу – да, красиво, хорошо: голодный же. А потом все – не идут яйца.

Мы поели, а потом парламент взяли. Могу один эпизод рассказать. В парламенте засели власовцы. Когда уже мадьяры посдавались, власовцы все равно продолжали держаться. Немцы тоже убегали, а эти остаются. Так, один власовец хотел, наверное, своего сыночка спасти. Ему лет 6–7 было, первый–второй класс. Маленький, в общем, но одет был в немецкую форму, фуражечку. И вот они выпустили его на нас из парламента. Перед парламентом была площадь. И вот этот мальчик бежит и кричит: «Дядя, дядя, не стреляй! Не стреляй!» Все молчат. А Селин, старший сержант, командир отделения разведки, вытянул пистолет и – бах!. И убил. Так мне до сих пор жалко. Пацана убил.

Будапешт взяли. Часть наших солдат пошли на Вену, а мы остались. Немец бросал листовки и писал: «Я Берлин сдам, а Толбухина в Дунае покупаю». Это в Будапеште, получается, несколько наших фронтов встретились. Так вот здесь немцы планировали дать бой, разгромить нас и «покупать» в Дунае. Но тут тоже сработала разведка наша, и ночью мы вывели все пушки из Будапешта. Мы выстроили их стеной, колесо к колесу, независимо от калибра пушки. Стояли разные: и сотки, и сорокопятки, и шести-, семидивизионки, и полковые. Потом команда: «Не стрелять! Не стрелять!» Наутро мы увидели, что громада танков идет стеной на нас. Они были уверены, что все снесут, что бы там ни было! Ну, если бы мы не подготовились, то нас, конечно же, бы разбили.

Нас предупредили: «Не стрелять!», – только если кто-то первый начнет со стороны врага. Как первый стрельнет, тогда можно. Ну, в общем, они приблизились и начался общий огонь. Танки, как спички, горели. И вот оттуда немцы вылезают, а их еще с пулеметов обстреливают. В огне всё. Как пройти, если каждый бьет? Впереди вот эта стена танков, и если кто-то из них хочет уйти, то пытается развернуться, подставляя тем самым бок, что для него еще хуже. А нам-то все равно: мы уже бьем напрямую.

- А в Будапеште Вы действовали именно в составе штурмовых групп?

- Да, Будапешт брали штурмовыми группами, и это было распространено и мадьярами, когда они перешли на нашу сторону. Чтобы на утро брать дом, они забивались в бункер, а мы своей пушкой должны были их поддерживать. Румыны на нашу сторону не пошли, а мадьяры были против немцев. Мадьяров, которые с немцами были, называли салашистами.

Направились мы в сторону озера Балатон, где проходили бои за близлежащие к нему города. За одним из них протекала речушка, а дальше за ней мы направились уже на Словакию. И вот словаки, радостные, встречают нас, бегут к нам. В дом заходишь – на окнах гранаты, на вешалках висят винтовки, автоматы. А они там, оказывается, немцев не пускали. И вот идет то одна бабушка: «На тебе яичко», то другая: «На тебе яблочко».

Я был первым командиром, который попал в это село. Мы ехали, и в меня около озера Балатона ударил снаряд и отбил станину у пушки. Везти ее можно было, а стрелять – нельзя. Комбат Барков Евгений Александрович говорит: «Ты, давай, двигайся в это село и никуда оттуда не уходи. А сюда к тебе приедет с артполка ремонтная мастерская и тебе станину вцепят, а потом будешь по этой же дороге, что мы идем, нас нагонять. Понял?»

Итак, все пошли прямо, а мы – в село. Я был первым командиром Советской армии в этом селе, поэтому они так и встречали нас, как первых представителей советской власти. Мы относились к 316-й Темрюкской дважды Краснознаменной дивизии. Она формировалась на станции Анастасиевская на Кубани. Перед Темрюком. Когда взяли Темрюк, она получили название Темрюкской. Так вот форма у меня была такая – мадьярский френч с блестящими пуговицами. И вот отсюда вши. И обязательно прикрепляли звездочку к одежде, чтобы свои же не убили. Когда должны были идти уже в Австрию, нам привезли обмундирование. Рубашки были, как марля, и покрашены в зеленоватый цвет. Неохота, но пришлось надевать. На тот момент у нас уже появились передвижные банные пункты, «душегубки». Помню, как все наше обмундирование сожгли, потому что трясли одежду, а с нее прямо шелуха сыпалась, то есть вши.

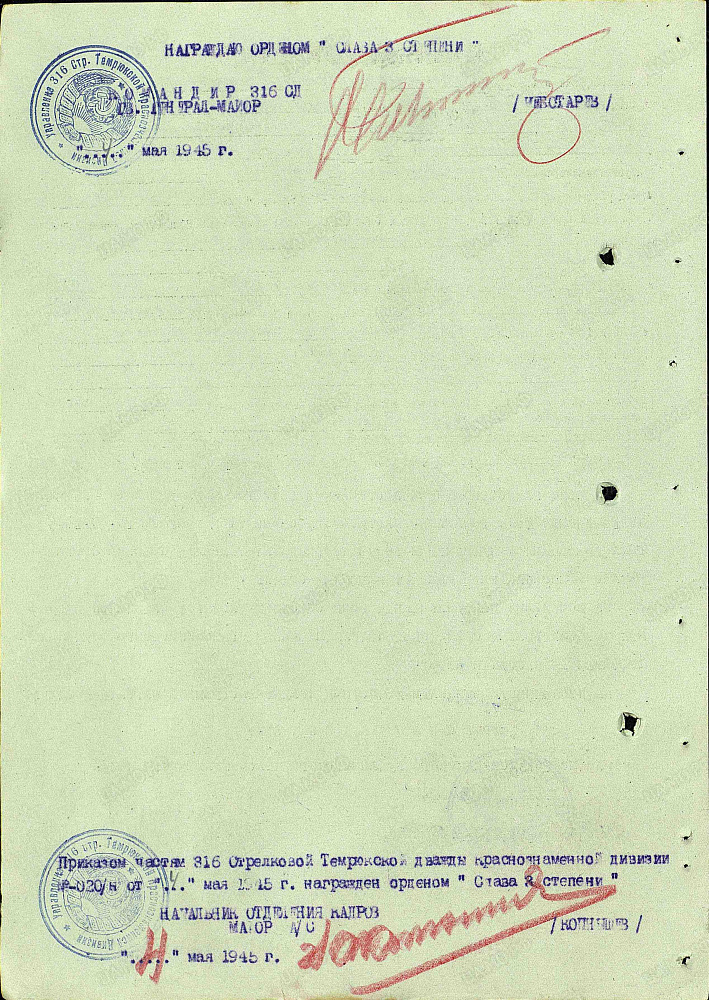

Потом мы уже пошли из Югославии в Австрию. Там в горах в одном месте был тоннель. Немцы перекрыли его, а через горы уже и не полезешь. Прорываться вообще должен был другой полк, но не получалось. Тогда команда: четыре пушки пехота на руках тянет, предварительно оставив лошадей внизу. А наверху плато и нависшая скала, а потом обрыв. Над этим обрывом поставили пушки, две сорокапятки и две 76-миллиметровые. Дождались рассвета. Увидели внизу немцев: купаются, умываются, зубы чистят, лошади стоят, машины, танки. Всё на расстоянии двести–триста метров от нас. И тут поступает команда: «Огонь беглый!». И мы пошли бить по ним, по живым. Но уже ничего не видишь, только эту массу людей, разбиваемую осколочными снарядами. Они попробовали стрелять в нас из пушек, но попадали только в стену. Берут выше – попадают в скалу. Эта бойня была целый день. Немцы потом перешли на минометы. Вот тут им уже удалось нас достать и даже разбить одну из наших пушек. Потом из-за горы выскочили автоматчики немецкие. Они сбросили одну из пушек, расстреляли и персонал обслуживающий. Вторую пушку разбила мина. Третью пушку они там тоже начали колотить. Уже дошли до нас. Мы начали отбиваться. И тут бьем, и тут отбиваемся. Человек десять немцев уложили перед собой, но потом подошли наши. Взвод нашего батальона, наверное. Наши автоматчики-то и отогнали немцев. А бой продолжается, мины падают, и я слышу под скалой, там, в глубине, кричит комбат: «Давай сюда! Давай сюда! Давай сюда!» А это же мне еще по минному полю надо проскочить. В общем, пробрался я туда… Все мы побежали. В общем, из всех четырех пушек, по семь человек в каждой, осталось в живых, не раненых, четыре человека. И я в том числе, командир орудия. После этого боя я часа два–три плакал. Истерика. Комбат говорит: «Да ты – молодец! Да ты – герой!» А слезы сами идут и истерический вопль. Ну, потом отошел. Получил орден Славы II степени.

Дальше мы пошли на Градцы, в Австрии. Взяли город, с боями, но взяли. А уже из Европы после окончания войны возвращались пешком. Вагонами везли трофеи, а мы пешком шли домой.

- А расскажите эпизод гибели Пасечника.

- Это было в Австрии. Подъехали мы, а там лес. В лесу уже канава, где расположились немцы. Поставить лошадей нам негде было. Тут домик внизу. И мы этих лошадей в подвал загнали. Карман – одного украинца фамилия. Дурнев – второго фамилия, он русский. Вот они на лошадях были. У меня так был интернационал: и грузин был, и армянин был, и караим был. Так вот поставили пушку над обрывом, внизу наши ездовые лошади и солдаты. Нужно было оглядеться, потому что спину защищать надо. И домик этот же в горах, и там речушка течет, а на ней электростанция. Своя маленькая электростанция. Так, надо осмотреться. Пошли мы туда вдвоем с автоматами. Вперед надо смотреть. Раз, раз, раз, раз… Такая милая женщина-хозяйка, австрийка: «Кто есть?» – «Нима никого». – «Как нима? А ну, давай, покажи». Открыла она дверь, а там стоит в галстуке красивый такой парень. «Ой, это мой сын». – «А ну, давай, пошли». Значит, забрали мы с собой его, к пушке привели и в то время, когда мы выходили из Чепеля, как раз Пасечник приходит: «Ну, что тут?» Я доложил. Он приказывает: «Расстрелять!» – «Ну, хорошо. Разберемся» (чтобы он подождал, не спешил). А он говорит: «Я пошел смотреть, чтобы исполнили». И он вниз спустился и пошел туда, где ездовые солдаты.

Зашел в один из домов, а там немцы, когда драпали, так на вешалках оставили свои немецкие фуражки. С кокардами такими. Видимо, их начальства. Ну, потому что очень широкие такие. Там я нашел бритву, побрился, взял фуражку, надел. Подошел к окну, а в этот момент выходило человек десять в плащ-палатках – разведка дивизионная. Так вот они подошли к окну, смотрят – немец. Они как закричали: «Хайль!», – и с автоматов стрелять. Солдаты услыхали – Дурнев и Карман – залезли под кровать. Вот того – расстрелять, а Пасечник уже убит. И грузин, и эти кричат: «Стреляй!», – потому что они же видят, якобы нас окружили и стреляют по окнам. Но там-то наши: и наш командир, и солдаты наши, и лошади наши. Пока они разбирались, Карман выбежал: «Да мы ж свои!» В общем, разобрались, что это свои. Австрийца я отпустил. Наверное, сегодня какую-то фирму тут держит. Пасечник погиб таким вот нелепым образом. Жалко.

Кстати говоря, за меня пришло домой две похоронки. Есть у меня даже выписки: сейчас в интернете нашли. В общем, «убит» написано. А потом пишут письма: «Вернулся в часть». Это было дважды.

Когда мы стояли на Чепеле, было холодно, зима, надо как-то было приспосабливаться к жизни. Так я выкопал окоп возле левой станины. В ящике со снарядами где-то штук пять–шесть противотанковых гранат. А немцы на высоком берегу были в Будне. И вот снаряд попал в этот ящик, и он по детонации: все взорвалось. Мой окоп засыпало. Но почему засыпало, а я остался живой? Потому что дождик капает, холодно. Я, да и мы все использовали виноградники, палки, хмыз. Накидал, потом сверху песка засыпал и только дырочку оставляли, чтоб туда пролезть можно было. Но и этого было мало. А стояли мы ведь на передовой рядом с фольварком, где никто не жил (когда-то богатые здесь, видимо, проживали). Мы зашли внутрь, взяли пуховые перины. Я одну вниз, одну сверху, потом с автоматом забрался в шинели, внутрь, а там тепло-тепло. Можно ночевать. И вот это меня и спасло во время взрыва. А так бы засыпало и все. После взрыва все звали меня, думали, что я погиб. Вперед они пошли уже без меня, с другим наводчиком. И через день пришли санитары. Они подбирали все документы, награды, чтобы отправить домой родным, если солдат погиб. И один из них забрался ко мне внутрь, в окоп, а я зашевелился. Он говорит: «Живой!» Но с ушей кровь идет – оглушило–контузило. Поэтому меня отправили в медсанбат. А те, что пошли вперед, доложили, что я погиб. И вот так похоронка пришла матери. Она отцу написала на фронт, что Федя уже погиб там-то. Пришла ему бумага через военкомат. А отец возил снаряды на полуторке. И получилось так, что он привез снаряды как раз в мою часть. Смотрит – все совпадает. Он и пошел к командиру узнать про меня: «Скажите, пожалуйста, а Вы не знаете?..» – «Как не знаю? Вон пушка стоит». А мы уже до Балатона дошли, во второй линии обороны стали. В первую линию ходить нельзя было, а во вторую может иногда мина прилететь, снаряд. Я первое съел, побежал за вторым. Выпил 100 солдатских грамм, вина. Но это нужно было давать. Не для храбрости даже, а чтобы жить можно было. А то, бывает, рассуждают: «А зачем давать 100 граммов? Чтоб пьяные были?» Нет. Чтобы выжить можно было.

Так вот, я шел по дорожке и вижу – солдат какой-то идет напротив. Но я – старший сержант! А он – солдат, с усами закрученными. Я вправо – он вправо, я влево – он влево. Я уже хотел было разузнать, почему он за мной идет, и тут узнал отца. Он еще посмеялся с того, что я пью, курю, матом ругаюсь. Вот так встретился с ним. Он пришел, посидел с часик, потому что командир его только ненадолго отпустил.

- А почему пришла вторая похоронка?

- А вторая пришла, когда я где-то был за Балатоном, или в районе Балатона. Там даже наши самолеты бомбили, потому что немцы ушли оттуда, а нашим летчикам не сообщили об этом. И тоже засыпало мой окоп, а наши «катюши» и самолеты били по нам. Я потом встречался с командующим, маршалом авиации Скориковым (а эти летчики как раз были его подчиненными). Он мне и рассказал: «Так нам дали карты и сказали, что одни – наши, дальше – немцы. Что бы там ни было – бить, бить, бить». Вот так летчиков и проинструктировали. А наша разведка пошла, а немца нет. Они очень боялись в окружение попасть, поэтому ночью собрались и ушли вперед от нас. Командиры нам тоже скомандовали двигаться вперед. И мы тихонько вышли к Балатону и уже шли по этой дороге. Видим – впереди нас солдаты идут, а они разворачиваются и как дали по нам. Вот там-то похоронка и пришла родителям, потому что и в меня попали. Меня засыпало, придавило, и только помню, что по мне жабы ползали. А я ничего сделать не мог, потому что прижат был, шевельнуться нельзя. Но все чувствовал.

- А посылки Вы домой посылали?

- Нет, я не посылал. Кое-кто посылал, но мы нет.

- А трофеи брали?

- Мы ничего не брали. Солдаты ничего не брали. Брали командиры. А так… везлись станки, оборудование, машины. Доходило вплоть до того, что если гайки со станков не откручивались, то их срезали автогеном и грузили. Часы брали. У нас был мешок часов. Заходишь в подвал, в бункер и собираешь все часы, что есть, не глядя.

- А расскажите, как Селин погиб.

- Он погиб у парламента. На второй день они пошли в город. Туда, где дома были. И начали говорить мадьяркам, кто пойдет им картошку чистить. Пожилые отказались. Тогда они начали среди молодых себе выбирать. А мадьярочки красивые такие. И они в этом отношении очень покладистые, но тут стали кричать, сопротивляться. Тогда Селин вытянул пистолет и говорит: «Если они не пойдут, то я их вот так», – и сам себя застрелил.

Он из Владивостока был. Немножко старше меня, но не из дедов. Очень шустрый, скользкий на язык. Командир разведки. Что-то такое хулиганистое в нем было. И вот сам себя застрелил. А у него оказался патрон в патроннике. Чего он его загнал? Мы иногда загоняли, но тогда на предохранитель ставили. А он забыл. Вот его на том кладбище Керепеши в Будапеште и похоронили.

- Пистолеты были наши или трофейные?

- Я носил немецкий автомат. Из него очень удобно стрелять в бою. Он прилегает за спиной и совсем небольшой. Поэтому я носил всегда его с собой. Ну, а пистолетов-то были целые ящики. Тоже за пушкой. Там у нас была такая крышка, с помощью которой закрывается сумка из телятины. Она как чемоданчик: ее открываешь, а там полно пистолетов разных. И под пушкой есть такие два крючка, где они висели. Так нас сколько ни разоружали, но все равно снова и снова находили пистолеты. Например, нас как-то по дороге Могилев – Подольск остановили, построили, обыскали, забрали все пистолеты, а через неделю у нас снова они у каждого появились: кто где прятал.

- Приходилось применять личное оружие в отношении немцев?

- А как же?! Конечно. То обязательно. Вообще ордена Славы даются только тем, кто в упор стрелял, кто видел немца. Если на пушку наступали автоматчики, то их надо было с автомата убить. И по мне стреляли пару раз. В упор один раз. Это уже в Закарпатской Украине, в Мукачеве было, после войны, после фронта. Я был старшим писарем ОДС полка. Уже ушел с пушки. У нас же, в Могилёв-Подольском, вот это я говорил, какие были вооруженные… Стреляли прямо днем. Стоят на посту, люди идут по улице, а они с автоматов стреляют. Так дивизию разогнали, всех офицеров уволили, а солдат сформировали в 318-ю горно-вьючную артиллерию в Мукачеве. Там уже пушки, стволы и так далее на лошади были. Но меня там присмотрел начальник ОВС (обозно-вещевая служба), капитан Лясин, и взял меня в штаб полка.

Так вот там был наводчик по фамилии Гречко, из Омска. Он в ПФС (продовольственно-фуражная служба) был, а я в ОВС . Так мы как-то чуть не сожгли штаб полка. Пришел Гречко Сэмэн, принес консервы в баночках, спирт. В штабе полка у нас свои комнаты были с сейфами и печка топилась. И вот мы сели поужинать. И головы дошли до того, что надо нам подогреть консервы. Взяли две баночки и отправили в огонь. Они подержались-подержались, и как выскочит уголь! А сейф открытый! Сейфом у нас были железные ящики, стоящие на полу, где хранились документы. Все загорелось! И это ведь только одна банка взорвалась. Вторая еще внутри осталась. А заглядывать опасно, но надо ее как-то вытянуть, чтобы и она не взорвалась.

В общем, ликвидировали ее как-то. Все убрали, почистили, помыли, одеколоном утром залили. У нас свободный выход из части был, поэтому мы смогли в ближайшем магазинчике пару-тройку бутылок одеколона взять и обрызгать ими все. И вот как бы все чисто. Сгоревшие документы я спрятал, чтобы потом начать их восстанавливать. Тут к нам приходит капитан Лясин, начальник ОВС полка, но нам удалось сохранить случившееся в тайне.

- А за подбитые танки Вы деньги получали?

- Нет. Я за ордена получал. А потом и то отменили «по просьбе самих награжденных», как они и указали. Вообще, мы на фронте деньги не получали.

Много погибших было в Радянском селе. На каждом метре квадратном – до тысячи осколков. Одно железо. Там же три армии было: 37-я, 40-я и 3-я танковая армия Рыбалко. И на этом пятачке (шесть км в глубину и одиннадцать км по фронту) такая масса людей! Немец, значит, в день до тысячи вылетов делал. Так что там погибло очень много.

- Кого-то приходилось сопровождать орудием? Перекатывать его под огнем? Как это происходило с технической точки зрения: расчет укрывался щитом или за колесами?

- Конечно. Ну, мы катили. Продвигались. Если уже пошли вперед… Командир подразделения дает помощь каждый раз: просит, куда и когда двинуться, дает солдат, которые за станины, – и вперед. И без лошадей перемещались. Тогда поддерживаем бронетранспортеры.

А потом я был в Темрюке, и мы там сидели за столом. Один начал говорить, что на высоте некоторые артиллеристы помогали нам и нас спасли. Я говорю: «Знаете, что? Давайте я доскажу». И начал рассказывать, как это было. Как он бегал с пистолетом, кричал, а потом я ему говорю, что стрелять нельзя, там впереди кусты, а под кустом – два солдата. А там транспортеры идут на них, на нас всех. А он кричит: «Стреляй!» Я говорю: «Там солдаты, нельзя!» – «Стреляй! Я тебя расстреляю!» Я взял, стрельнул, и снаряд, конечно, первым делом по дереву. Это дерево мешало, а люди под ним. Стрельнул, взорвался, а потом несут на носилках уже. Наших же, ранены были. По своим!

- А копать Вам много приходилось?

- Вот в Будапеште на улице ставили, на асфальте. И станину ставили в бруствер. Вдруг мина раз – впереди, вторая – сзади. Значит «вилка», сейчас уже будет попадать. Я закричал: «В укрытие! В бункер!» Кинулись туда, и в это время как бабахнет! Послушали, вылезли, а пушки нет. Так мы не так за пушкой, как за лопатами. У нас были такие хорошие лопаты, к станинам привязаны. Настоящие, штыковые, острые. И вот мы задаемся вопросом: «Что теперь будем делать?» Пушку разбило, и я пошел докладывать командиру. Пришел и говорю: «Товарищ командир… пушку разбило…» – «А люди?» – «Люди живые» – «Молодец! На твой век железа хватит!» Пришлось копать… Вкапывать надо пушку, опускать, чтоб она не торчала сверху. Но сразу если ставишь, то под колеса тогда сначала, ниже… А потом начинаешь копать такой круг, чтоб она была в защите.

Пушка у меня была с двумя станинами. С одной тяжело. Как-то я одну станину отбил, а словенцы заставили меня стрельнуть из одной. Я говорю: «Станины нет». – «Там гора». – «Так там же могут наши оказаться». – «Нет, там только немцы». – «Ну, давай». Так я на одной станине как бахнул!

- Картечью приходилось пользоваться?

- Нет. Один раз в Будапеште заряжающий неправильно себя повел. Утром наступать, мы все настроились, чтобы дом брать: нужно было пострелять по окнам. А заряжающий плохо все сделал: вместо осколочного снаряда, чтобы он попал в окно и там взорвался, он засунул трассирующий. В результате: выстрел, а трасса от стены отскочила и на пушку. Все горит! И я горю: руки, фосфор. А фосфор никак не загасишь: он ни воды, ничего не боится. Так постягивали с меня почти всю одежду. Потом я где-то месяц просыпался оттого, что горю. Это в Будапеште было.

- А вот с местным населением во время войны эксцессы были?

- В целом нормально отношения складывались.

- А Вас коснулась вспышка венерических заболеваний?

- Нет.

- А у Вас вообще к немцам какое было отношение?

- Отрицательное. Абсолютно. И в последнее время запомнилось, в том же Будапеште и на Балатоне, как они бегут с поднятыми руками и кричат: «Wohin? Wohin?» Это в переводе значит: «Куда? Куда?» Имеется в виду – бежать. И вот они бежали и сдавались в плен. И это совместно со своими генералами. Оружие бросают, бросают, бросают, бросают… Больше уже деваться им некуда. И направили их как-то в другое место строиться. И тут мы узнаем, что умники-тыловики пристраиваются уже к пленным с автоматами и говорят, что это они самостоятельно их в плен взяли. А нам некогда вести пленных было, поэтому поручили силовикам. Нам надо было двигаться вперед, стрелять, воевать. Мы отправили их в тыл с силовиками. И тут нам сообщили, что в тылу уже наградили солдат за пленных. А большую часть оформили так, будто они сами в плен сдаются, без нашей помощи.

- Как вы 9 мая 1945 года встретили?

- Где-то 8-го числа бросили листовки, что с 12:00 – капитуляция. Безоговорочная капитуляция. Значит до 12 часов можно стрелять, а после 12 прекратить все боевые действия. А немцы продолжали снаряды кидать. А потом в 12 часов ночи все затихло, прямо аж что-то трещало в ушах от непривычной тишины. Аж пищало что-то на подсознании.

Команда: «Вперед!» А впереди болото. Пехота пошла, а нам с пушкой нужно было искать место, чтобы перейти. Так мы поехали по прямой и какой-то мостик, переправу через речушку нашли. Переехали по этому мостику, а там впереди городок какой-то. Небольшой, но все сияет. Горят лампы электрические! Я иду перед пушкой, следом солдаты, лошади. Мы входим в этот город. Никто нас не останавливает. Команда «Вперед! Вперед!», сколько можешь. Прошли немножко, и вдруг из-за поворота выскакивает немецкий танк, а наверху – человек пять–семь немецких автоматчиков. Танк раз – и остановился. И стволом водит-водит-водит. Я остановился. Автомат за плечом, его уже поздно было сдирать. Немцы, что сидели на танке, оперативно начали спускаться в люк. Танк завелся. Куда пойдет? На нас или стрельнет? Он завелся и назад пошел.

Когда демобилизовался 28 августа (а 1-го сентября уже учеба начиналась), я приехал домой и осознал, что нужно где-то учиться, чем-то заниматься. Я был принят в Ужгородский университет. Поступать я пришел в своей форме 28 августа. Самый первый был. Желание учиться томило.

Пришел, а в приемной директора секретарь сидит. Я говорю: «Здравствуйте». – «Здравствуйте. Что Вы хотели?» – «Я хотел поступить». – «Уже прием закончился, списки созданы, экзамены уже сданы. Кого приняли, кого не приняли. Все, Вы уже опоздали». – «Но я же только приехал». – «Ну так что?» А в этот момент заходит секретарь парткома, он же замдиректора. У него маленький горбик на спине был. Спросил, что я хотел. Я объяснил, что пришел поступать, чтобы учиться. Он меня позвал к себе. Я зашел. Он расспросил: «А что Вы закончили?» – «Семь классов». – «И как?» – «Троек нету». – «Если троек нет, приезжайте 1-го числа, будете учиться». Так я приехал и так начал учиться. Закончил и получил диплом с отличием. Но помню, что первый диктант написал так плохо, что в одном слове по пять ошибок было и вся тетрадь красная была. Потому что на фронте ведь только матом, матом и матом общались.

- Большое спасибо за рассказ!

| Интервью: | А. Драбкин |

| Лит.обработка: | Н. Мигаль |