Я родился 12 ноября 1926-го года селе Нижний Куркулак (ныне – Золотые Пруды) Александровского района Сталинской области. Отец, 1904-го года рождения, происходил из семьи, в которой воспитывалось тринадцать детей, он был средним братом. По своему положению его родители относились к бедным крестьянам, и хотя мой дед имел какую-то лавочку, все равно жили бедно, перебивались. А мать, 1903-го года рождения, девичья фамилия Дьяч7енко, происходила из крепкой семьи, у деда Анания по материнской линии было два сына и две лошади, две коровы. Землю пахали с утра и до поздней ночи, так что жил он нормально, построил себе каменный домик с хорошим подвалом.В общем, в деревне деда в 1932-м году раскулачили, хотя не имели права, потому что никакой наемной рабочей силы он не имел. Его сослали в село Замарайка Воловского района Свердловской области. А дед служил еще в царской армии военным фельдшером, поэтому на новом месте занимался лечением местных трудяг, а там проживали в основном сосланные, работавшие на золотых приисках. И дед оттуда вернулся после реабилитации в 1948-м году с двумя килограммами золота и мешком денег.Когда он возвратился в родное село, то снова стал хорошо жить, имел огородик и дожил с бабкой до 99 лет.

В том же 1932-м году отец работал конюхом в колхозе. Однажды отдежурил на конюшне 12 часов и только сменился, как увидел – ходит какой-то парень по деревне и объявляет о том, что начинается общее собрание.Отец возьми, и скажи ему: «Да я только что отдежурил, домой пойду, спать хочу, не пойду на ваше собрание». Забирают его в кутузку, и отправляют в трудовой лагерь. А нас у матери осталось трое детей. Кушать нечего, надвигается голодовка, а тут еще январе 1933-го года вскоре после папиного задержания пришли к нам осведомители, или стукачи, мы их называли.Мать пошла в поле ловить сусликов, чтобы детей прокормить, а тем временем местные деревенские стукачи Скобел и Шестак пришли в нам, а у матери сундук из всего имущества только и остался. Они опечатали этот сундук и сказали, что, мол, как дочка раскуркуленного мать не могла иметь ничего, а я еще маленький был, взял, и этот сургуч пальцем проткнул.

Тем временем отец находился в трудовом лагере – там получился разброд, и люди начали бежать. Домой нельзя, потому что из колхоза надо иметь справку, чтобы ехать куда-то на производство, если сельсовет не дает справку, то ты нигде не устроишься. Но в нашей деревне работал в сельсовете секретарем Федька Гарькавый, парень довольно-таки умный, напечатал несколько пустых бланков справок, и спрятал кучу этих справок под свою соломенную крышу. И отец каким-то образом с ним связался, всего ночью пришло человек пять из нашего села, Федька им эти справки выдал и они ушли в город. Имея разрешение на выезд, отец едет в Ворошиловск (ныне – Алчевск) Луганской области, где устраивается подручным сталевара на мартеновскую печь. А мы голодовали страшно весной 1933-го года,тем временем папа устроился, ему там стали давать молоко как работнику вредного производства. Приобрел что-то из продуктов, переслал нам, затем присылает письмо, мол, приезжайте ко мне. А как приезжать?! У отца была самая младшая сестра Ольга, 1912-го года рождения, и племянник Никифор от старшего брата Якова, тоже примерно того же возраста, они нас, троих детей, взяли к себе на плечи, мать рядом пошла и 18 километров пешком прошли до станции Барвенково Харьковской области, где сели на поезд.

Родственники возвратились в село, а мы едем в Ворошиловск, доезжаем до Дебальцево, там пересадка. И получилось так, что меньший брат Григорий, пока мать пошла за билетом, пошел с хамсы головки собирать, а тогда хватали всех ребят как беспризорников, сажали в товарные вагоны и куда-то увозили. Мать возвращается, на месте я и меньшая сестра Нюся, а Григория нет. Туда-сюда кинулась, побежала, пока нашла этот состав с беспризорниками, пока брата притащила к нам – поезд уже ушел. Билеты пропали. Тогда мать снимает с себя и продает кофту, покупает заново билеты, и мы едем к отцу.

Он нас встречает, а у него уже приготовлена сметана и хлеб – богатство в голодные годы. Мы размещаемся в административной коммуне, на балансе у которой находилась цементированная водокачка, которую выделили отцу в качестве жилья, и мы там поселились.Отец трудяга, и мать такая же, вскоре козу купили, потом курочку и нормально зажили. А в нашем родном селе тогда померло множество народу. Город городом, но отец урожденный крестьянин, и он узнал, что уже начали люди в село и Сталинскую область возвращаться.Тогда отец тоже решил переехать в город Краматорск. Покупает лошадь, приезжает туда в 1938-м году, гуртом с помощью знакомых строит из самана хату на улице Краевидной. И мы тут зажили, отец корову купил, лошадь у него еще раньше появилась. Их собралась целая бригада, в совхозе в 12 километрах от города скирдовали себе сено, возили. В общем, неплохо зажили.

И тут война. 22 июня 1941-го года мы с пацанами бегали на окраину города, потому что цыгане в Краматорск приехали, которые остановились поблизости от нашей улицы. И вдруг в полдень объявляют о начале Великой Отечественной войны. Мать в слезы, отца забрали в начале июля 1941-го года в армию, отправили в запасной полк, дислоцировавшийся в селе Богородичное, мать туда ездила и проведывала его.Все пропало – настроение, планы на жизнь. Хорошо, что корова была – она нас во время оккупации спасла. Если бы не корова, все бы умерли с голоду.

Я в это время уже окончил семь классов. Дед, проживавший на Урале, в феврале 1943-го года получил последнее письмо от отца из Куйбышева. Он там лежал в госпитале и писал деду:«Ананий Дорофеевич, не знаю, жива ли моя семья, но пишу вам, что уже имею седьмое ранение, на этот раз легкое, и через несколько дней пойду на фронт». И пропал с концами. До сих пор его судьбы не знаю. По рассказам сослуживцев после войны выяснил, что отец где-то на Южном фронте командовал отделением разведки, и они на нейтральной полосе зашли ночью в какое-то здание, которое взлетело на воздух. В результате даже кусочков тел не осталось. В списках убитых, умерших от ран и пропавших без вести отец не значится. Вот такая судьба.

Но что характерно – много измены в 1941-м году было, страшное дело. У нас сосед был в Краматорске, Артем, здоровый мужик. Только немцы вошли в город – и он с чердака слез. Скотина проклятая, укрылся от мобилизации. И таких предателей оказалось весьма немало. В октябре 1941-го года город оккупировали. Я бежал с отступающими частями в феврале 1943-го года, когда наши войска в первый раз освободили город, но немцы при отступлении оставили эшелон спирта, братва перепилась, а тут немцы перешли в контрнаступление и выбили наших из города. А у отца две младших сестры жили в двух километрах от Краматорска, солдат прятали в подвале, за это немцы сожгли их живьем вместе с детьми. Я бежал, потому что говорили, что немцы при возвращении всех, у кого родители или братья воюют в Красной армии, расстреливают. Отошел с войсками за Северный Донец. Тогда отступали сильно потрепанные части, и я с солдатами пригрелся, один полковник, осетин по национальности,взял меня как сына полка.Мы вышли в Балашов, где полк заново формировался. И полковник говорит мне: «Ваня, мы через неделю снова на фронт отправляемся, тебе нельзя с нами, ты еще пацан». Я еще такой щупленький был, что ужас. Поэтому я остался в местном совхозе, возил молоко, а потом осенью 1943-го года вернулся в окончательно освобожденный Краматорск, а в ноябре 1944-го года меня призвали в армию. Отправили на Урал в город Чебаркуль, в 12-й запасной стрелковый полк.

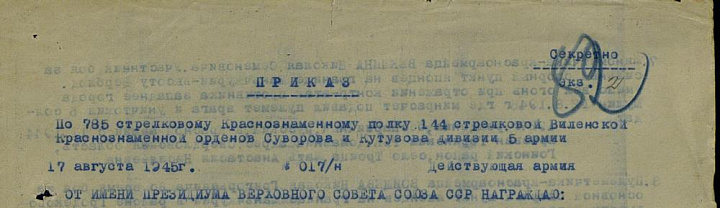

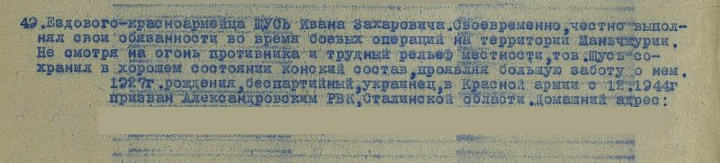

Приехали зимой, на дворе страшный мороз. Пальцы у всех отморожены, воробей летит, мороз ему крылья на лету сковывал и он падал. Кормили отвратно – в супе три крупинки плавало и мерзлая картошка. Ребята, которые были поздоровей меня, этой черной картошкой, естественно, не наедались и быстро угробили себе животы. А мне хватало. Готовили к боям следующим образом – уши шапки-ушанки нельзя опускать, ты должен так учиться и вести себя, как на передовой. Проучились мы там до марта 1944-го года. Затем нас грузят в эшелоны и везут на Запад. Ехали очень долго, добрались в итоге до Прибалтики, в Шауляй. Мы простояли во втором эшелоне во время кенигсбергской операции, затем нас опять грузят в эшелон, ничего не объясняя, и везут через весь Советский Союз на Дальний Восток. Только привезли, и тут начали прибывать части с Западного фронта. Я попал в 785-й краснознаменный стрелковый полк 144-й стрелковой Виленской Краснознаменной орденов Суворова, Кутузова, Александра Невского дивизии. Определили ездовым красноармейцем в полковую батарею 76-мм короткоствольных пушек.Орудия были на конной тяги, каждую пушку тащили две большие лошади бельгийской породы сзади. И впереди четыре такие же лошади тянули. Вот «сорокопятки» возили автомобили «Додж три четверти», а мы всю войну на лошадях передвигались. Командиром батареи был капитан Леонович из Кемерово. Всего в батарее 4 пушки, и почти все наши ребята с Донбасса попали в нее. Мы были очень дружными и сплоченными.Дальше нас стали тренировать, каждый день мы лазили в окрестных сопках, потому что надо было наступать по гористой местности, ведь перед нами лежал мощный Суйфыньхэйский укрепрайон. Там были собраны очень большие силы, ведь японцы в 1942-м году ждали, когда падет Сталинград – если бы он пал, то они бы поперли на нас. Наши солдаты пели: «А не то святой микадо землю всю до Ленинграда, всю до Ленинграда заберет!» так что противник подготовил в своем укрепрайоне страшные дзоты. Мы наступали в районе поселка Пограничный, который у нас на картах именовался Гродеково. Перед нами лежала гора Верблюд, очень сильно укрепленная.

8 августа в 12-00 часов в полночь, пехота пошла раньше, а мы как артиллерия позже двинулись на передовую. И перед утром открыли огонь. Стало светло, как днем, буквально на каждом метре стояла пушка. Но не обошлось без неприятностей. Перед нами наступал второй стрелковый батальон, которым командовал майор Глазунов, и наши 82-мм минометы начали бить и попали прямо по своим пацанам, потому что не рассчитали, что в гористой местности все эти долины и перепады создают обманчивое впечатление при расчете расстояний.Слышим, Глазунов кричит: «Вашу мать, прекращайте огонь, вы же нашу детвору колотите!» В пехоте пацанам по 18-19 лет было. Тогда командир артиллерии Яковлев приказал перестать стрелять из минометов. Покалечили немало ребят, начали на «виллисах» наших раненых с передовой привозить. Мы пошли вперед где-то под утро, но сопки не могли взять, настолько мощную оборону создали японцы. Врага я впервые увидел во время артподготовки, когда наши орудия запалили японские казармы, и в огне пожаров было видно, как япошки там мотаются. В результате ожесточенных боев мы так и не взяли сопки, оставили роту для блокирования, а сами обошли слева и пошли дальше в наступление.

Вскоре дошли до города Мулин. Здесь затор образовался.Наши так сильно запрудились – и пехота, и танки, и самоходки, что не могли двигаться вперед, а японцы по этой пробке открыли шквальный огонь. Там располагался дзот слева под сопкой, и он всех поливал из пулеметов, а впереди со стороны речки другие пулеметы бьют. Мы повернули направо, спрятались между домами и стали настраивать орудия для огня. Тем временем подъехал танк и закрыл вражеский дзот, но снова начался огонь, теперь уже не только пулеметный, но и артиллерийский – на водонапорной башне засели пулеметчик и корректировщик. В первом огневом взводе убивают очередью лошадь на повозке, командирами орудий были Новиков, 1904-го года рождения, и Кубек, белорус, они кричат: «Хлопцы, падайте, падайте, японцы!» Повозка на резиновом ходу (в каждом огневом взводе на два ордия была такая повозка со снарядами), двигаться не может, дорогу закрыла, потому что убитая лошадь мешает. Тогда комбат Леоновичговорит мне: «Ваня, давай бери трех человек, ползите к повозке ползком (ведь обстрел еще идет), снимите амуницию с убитой лошади, мы сможем поймать другую лошадь где-то по дороге, а повозку надо убирать». И мы, четыре человека, полезли туда под обстрелом, сначала сняли с одной стороны сбрую, потом лошадь за ноги схватили и перевернули на другую сторону, вытащили шлею, вытащили всю амуницию, и притянули повозку к обочине. Потом поймали японскую лошадь, но их лошадь в нашей амуниции не ходит, поэтому командир разведки полка отдал нам свою седловую лошадь, а сам сел на японскую лошадь, которая на седло согласилась.

Но это произошло потом, а тогда бой продолжался. Стрельцов, командир взвода управления, подбегает к орудийным номерам, ребята все молодые, кричит: «Пушку развернуть! Второе орудие подготовить к стрельбе!» Дважды выстрелили по башне, и на третий раз точно попали. Тогда перестали нас обстреливать, по всей видимости, корректировщика сбили. Но меня осколком все-таки ранило, да еще и контузило немножко, меня еврейка-санинструктор оттащила к какому-то большому дому справа от дороги, там раненных много лежало. Голову как будто ушибло, плохо соображаю, но отстать боюсь.Вижу, что начали подходить машины и увозить куда-то раненых, поэтому попросил перевязать мне голову и вернулся к себе на батарею.

Дошли мы с боями до города Муданьцзян. Его с ходу не взяли. Он уже к этому времени успел окопаться и установить орудия. Так что Муданьцзян сходу не взяли, наша батарея остановилась в стороне, подле горы, а внизу как на ладони весь город было видно. И здесь враг сильно огрызнулся, не дал нам возможности прорваться походным порядком дальше. Мы остановились на ночлег, капитан Леонович ходил долго и смотрел по карте, как нам двигаться дальше. Слева на сопке располагалось кукурузное поле, дальше река и дорога, потом железная дорога. И вот утром подъезжают слева от дороги штук восемь «Катюш», как фуганули по Муданьцзану, все загорелось, а «Катюши» моментально отошли, потому что позиции реактивной артиллерии сразу же засекались. Дальше пошли в атаку наши саперные батальоны впереди пехоты, а японцы засели на чердаках, но мы в результате длившегося несколько дней ожесточенного штурма выбили противника. Когда зашли в город, то мне пришлось лично видеть, как выводили из подвала какого-то белогвардейского генерала. Он вылез из подвала, вокруг бегают наши ребята, захватившие японские склады, делят тушенку, но командиры запретили кушать, потому что боялись отравы. С тем генералом была дочь, уже пожилая женщина, а сам он – седой широкоплечий мужчина. И говорит нам: «Я с вами разговаривать не буду, давайте мне старшего офицера». Наши солдаты охраняют его, подъехали три машины, и вышел советский генерал, забрали белогвардейца куда-то и увезли. Мы же в Муданьцзяне не задерживались, потому что надо было форсировать одноименную реку с быстрым течением.

Двигаемся в сторону города на другой стороне. Причем так на японцев нажали, что в одном месте смотрим – горят бумаги и стоит котел с рисовой кашей, уже кипит. А поваром у нас был Григорий Кривуля, передвигавшийся на повозке, запряженной одной лошадью. И он как увидел котел с кашей, то тут же подъехал к нему, ребята кинулись за ним, но командир батареи Леонович говорит: «Ни в коем случае не ешьте, потому что может быть отравлено». Тогда мы словили китайца, насыпали ему в котелок рису и говорим: «Садись, Ваня, кушай». Тот поел риса, засекли время – три часа прошло, с ним все нормально. Ну, тогда давай солдаты есть рисовую кашу, заправленную маслом. Вкуснотища!

При форсировании реки много ребят из пехоты потонуло, но мы на плотах, собранных из деревянных построек, спокойно переправились. Следующий город взяли спокойно, а дальше произошел очень неприятный случай.Несколько японцев целую роту наших солдат перерезали ночью.Как сейчас вижу двух своих погибших приятелей по запасному стрелковому полку, погибших в этой резне – Наливайко из Красного Лимана и Савенко из Артемовска, до войны сапожником работал. Ребята былисильно уставшие, местность пересеченная, марши совершать трудно.На сопке, поросшей травой, легли спать, выставив двух часовых.Японцы сначала сняли часовых, а потом всю роту перерезали. Когда мы проходили мимо, то видели, что как кабаны зарезанные лежали молодые ребята. Подъехал генерал,погрузили тела и куда-то увезли, и после этого была дана команда, что не только один часовой должен стоять, но и за этим часовым еще один часовой должен сидеть в кустах и тайно наблюдать. Потому что японцы есть японцы.

Дальше сильных боев не было, и мы к концу войны дошли до городка Дуньхуа. Это была самая последняя точка, где мы пленили несколько тысяч японцев. Местность была гористая, сопки и речки, опять сопки, и располагался их лагерь, в котором наряду с солдатами находилось много женщин. И взяли всех. Вели они себя спокойно –только утром солнце встает, они начинают молиться. Какое-то время мы их охраняли, потом японцев начали вывозить в Россию. И что самое интересное – они утверждали, что не сдались в плен, а просто выполняют волю божественного Микадо. Кстати, здесь мы захватили огромные склады, расположенные в 25 километрах от городка в горах. Склады большие, продовольственные, и рис, и гальян, и чумиза хранились. Кроме того, там нашлось множество галет, у японцев же хлеба нет – галеты хранились в марлевых мешочках, дергаешь за ниточку, он открывается и там лежит несколько галет и маленькая конфета. Так галеты мы отдавали лошадям, а конфеты сами съедали. Оказалось, что это были основные военные склады Квантунской армии. А китайцы, страшное дело, как хотели на эти склады попасть, они аж трусились за оружием. Русский солдат знаешь как охоч до денег, но мародерством же нельзя заниматься, деньги нельзя отнимать.Тогда придумали следующую схему. У входа на склад, как положено, ходит часовой, идет китаец, а деньги они вечно под стельками тапочек прятали. Солдат спрашивает китайца: «Куда идешь?» Тот отвечает:«Да вот на склад». Туда пропускали, купил у наших винтовку этот бедняга и идет назад. А часовой ему говорит: «Нет, Ваня, нельзя, ты что, Ваня!» Тот просит пропустить, мол, ему хунхуза надо стрелять. Но нет, и все. Это же оружие. Хунхузы у них были вроде как бандиты, житья крестьянам не давали.

Затем в самом Дуньхуа кто-то взорвал и подпалил военные склады, начали гореть фугасные бомбы, а местность-то низменная, и хотя мы на возвышенности стояли, все равно дышать от запаха нельзя. Комбат кричит нам: «Хватайте лошадей и удирайте сами повыше, только оружия не бросайте». Тогда я беру за уздечки две лошади, и лезу с ними в гору, смотрю, какая-то избушка стоит и у нее есть подвал.Лошадей привязал к дереву, сам быстренько в подвал залез, пилотку намотал себе на нос. Сижу в подвале и слушаю – лошади ржут. Значит, живы. А облако газа тяжелое, ушло в низменность и много ребят там отравилось.Когда я понял, что облако рассеялось, вылез к лошадям. Тут же приезжает командир батареи и целует меня: «Ваня, ты молодец! Спасибо, спас лошадей!» Что еще сказать – была у меня полевая сумка, ее кто-то в суматохе уворовал. 2 сентября 1945-го года закончилась война. Нас, ребят, имеющих семь классов образования и хорошую память, переодевают в пятнистую форму и отправляют в Корею, на 38-ю параллель. Здесь я служил в 1946-1947-х годах. Дают мне корейца, и я должен внимательно смотреть на границе и запоминать, какая американская техника, как и куда передвигается, где расположены посты. Какое обмундирование, при этом писать ничего нельзя, только запоминать. Потом приходим вечером и докладываем разводящему, тот все записывает.

Затем нашу часть возвращают на Дальний Восток в Ворошилов-Уссурийский,после чего переводят на постоянное место дислокации в поселок Пограничный. А штаб дивизии стоял в Барановке. Когда мы приехали домой, то первым делом побывали на параде в Ворошилов-Уссурийске. А дальше началась учеба, потому что наша батарея переходит на самоходные установки.Прислали четыре самоходки, и на каждой должен быть радист, поэтому меня посылают в Барановку на курсы радистов в 1948-м году. На этих курсах собралось свыше 770 радистов, били морзянку, на первый класс надо было сдать восемь групп смешанного текста. И принять столько же.Насколько я был упорный, что из всего курса только два человека сдают на первый класс, я один из них, я, второй Макаров, чуваш.Мы с ним на экзамене вдвоем садимся, мой командир, сержант Винокуров, обижается, но я ему объясняю, мол, товарищ сержант, не обижайтесь, вы срываете тире или точку и я не получаю текст. А так я передал все четко и принял. В итоге мне в 1948-м году (никто не думал и не мечтал) дают десять дней отпуска, плюс время в дороге. Боже мой, приезжаю домой, в родную деревню, куда мать вернулась. И тут же обнаруживаю проблему – топить дом нечем, нужна солома,а вместо нее навозными лепешками топят. Холодина в хате стоит. Тогда пошел в сельсовет, а там сидел Трубчанинов, отец которого раскуркуливал наш семью. Говорю ему, мол, так и так, у мамы соломы нет, а он мне в ответ заявил, что посмотрит, сколько у нее трудодней. Тогда не выдержал и говорю ему: «Бессовестный ты, я приехал за столько тысяч километров, а ты мне начинаешь материны трудодни считать!». Ноги на плечи и в район, прихожу в военкомат, объясняю, что приехал в отпуск, отметиться надо и решить вопрос с соломой. И мне там не только продлили на пять дней отпуск, но и пообещали привезти соломы. На следующий день утром мы спим, и тут быками привозят солому для топки, выгружают. После отпуска уехал опять дослуживать, стал старшиной роты, меня перевели в роту связи на должность начальника радиостанции с повышенной антенной. Стали платить хорошие деньги, ежемесячно триста с чем-то рублей. Демобилизовался в апреле 1951-го года.

- Как кормили во время войны?

- Мы не чувствовали, что нас кормят, потому что питались в основном трофеями. Вот после войны хорошо кормили.Даже такое было, что ребята из снарядов пороховой заряд вытаскивали, а туда пихали банки со спиртом. Я за всю службу в рот не взял ни спирта, ни сигареты, поэтому сегодня чувствую себя прекрасно.

- Как китайцы вас встречали?

- Великолепно, кричали: «Шанго!» Но сами они были до того беднота, что сегодня невозможно представить. Фанза – это как землянка наша, печи не было, поэтому на проходе стоял лежак, на улице топят, а дым проходит мимо лежака и на теплом месте китайцы спали. Вместо стекол использовали промасленную бумагу. Грязные, чумазые, но трудолюбивые – вокруг один горы и сопки, а мужчины с помощью множества своих детей таскают в коромысле на них землю и удобрения. И выращивали хороший урожай. Единственное – когда наши войска входили в Маньчжурию, то китайки только нас завидят, закрывают лицо руками и убегают в сторону, они боялись, не знали, кто такие и чего будем делать. Но сами китайцы весьма и весьма хитрые. Когда наши интенданты начали вывозить с трофейных складов чумизу и рис, то стали скупать свиней у китайцев. Зимой туши выглядели великолепно, а когда начали смотреть весной – оказалось, что продавцы надували свиней насосами по кровеносным сосудам, все замерзало, а весной воздух вышел и все, туши стали вдвое меньше. Чуть не судили потом наших интендантов, вот тебе и китайцы.

- Как бы вы оценили японское оружие?

- Когда мы в Муданьцзяне захватили их вооружение, то чуть не лопнули со смеху, когда увидели небольшие 37-мм пушечки, а вражеского самолета мы ни разу в небе не замечали.

- С хунхузами сталкивались?

- Нет, они на нас не нападали. Японцы и хунхузы воевали как регулярные войска с партизанами. Но в то же время хунхузы частенько нападали на китайских крестьян и грабили их. Поэтому китайцы стремились выкупить у нас японские винтовки, чтобы обороняться. Хунхузы – это самые настоящие бандиты.

- Как японцы вели себя в плену?

- Они абсолютно спокойно вели себя, неагрессивно.Когда мы их охраняли, наши ребята куролесили. У нас был Костя Варин, москвич, мы временные вышки сделали на сопках для охраны. Однажды японцы только начали утром молиться, этот Костя спросонья уронил пулемет, а потом на них кричал, чтобы они ему помогли его поднять. Только представьте себе картину – идет командир роты, а Косте японцы подают на вышку пулемет, а он на них орет матом. Безопасно мы себя чувствовали, японцы тихо себя вели.

- Женщины в части были?

- Нет, при полку в штабе были санитарки, а в частях не было. Относились к ним нормально, они воевали на Западном фронте, всего в полку имелось две или три женщины, остальные медработники – мужчины.

| Интервью и лит.обработка: | Ю. Трифонов |