Я родился в городе Смоленске, 19 января 1925 года. В советские времена в анкете присутствовала графа – «сословие», и мой отец заполнял ее так: «служащий, из дворян». Он до революции окончил Владикавказский кадетский корпус.

–– А он к дворянам отношение имел?

Прямое –– он отпрыск очень серьёзного дворянского рода.

Чем наш род был знаменит? Ну, во-первых, один из моих предков стрелялся с Пушкиным. Во-вторых, в роду все, кроме, меня были военные.

–– А по материнской линии?

Вот тут любопытно. Мама до революции окончила в Смоленске вторую женскую гимназию. И на аттестате об окончании было начертано «дочери почетного гражданина такого-то». Я сначала думал, что он был почетный гражданин города Смоленска. Ничего подобного, оказывается, было такое сословие – разночинцы –– почетные граждане.

–– А как ваша семья революцию приняла?

Я не знаю, потому что я родился в двадцать пятом году.

–– Между собой в семье говорили или эту тему избегали?

Понимаете, мы жили в провинции. Мы, то есть папа и мамины родственники, моя бабушка, дедушка, которого я никогда не видел, он умер в шестнадцатом году.

Во время февральской революции, мама работала в главном штабе Временного Правительства в Петрограде в отделе доставки на фронт амуниции, и события хорошо помнила, и всех этих генералов - Мамонтова, Врангеля… А батька мой был подпоручик…

–– Неприятие советской власти со стороны родителей было?

А какое там неприятие? Да никакого. Потому что по материнской линии, в общем-то, - обывательский класс. Что касается отцовской линии, то в те времена не любили говорить о прошлом. Но я думаю, что мой дедушка был расстрелян за то, что был генералом царской армии… Есть такое подозрение… А папа, как младший офицер – подпоручик, служил потом в рядах Красной Армии. Физруком дивизии, и прочее. И он был гимнаст классный.

–– Какое у вас образование до войны было?

Я родился в Смоленске. Папа преподавал физкультуру, мама работала секретарём на авиационном заводе №35 в Смоленске. Папа преподавал в той же школе, где ранее располагалась вторая женская гимназия, которую мама окончила. Меня взяли на учет в дом художественного воспитания им.Бубнова. Официально называлась «Школа юных дарований при ВАХ». Начал я учиться в средней художественной школе тогда, когда мне уже было десять лет. Там общее образование было только с пятого класса, а специальное – с первого, в академии художеств. И поэтому я ходил и в другую школу, на Фонтанку.

И когда началась Отечественная война, я был учеником пятого специального класса и девятого общеобразовательного. И еще работал я, кстати, в госпитале номер 2015, по адресу Восстания 8. Там где стоит скульптура Ахматовой. В этом госпитале я работал санитаром-добровольцем, поначалу безвозмездно. Ни копейки, ни жратвы, ничего. За это я награждён. Это первая моя награда – медаль «За оборону Ленинграда».

–– Вы помните события в Испании, войну с Финляндией?

Помню какие-то эпизоды. Испанских детей сюда привозили… Помню, что сын Долорес Ибаррури потом погиб под Сталинградом.

Хоть я и малыш был, следил за передвижением фронтов в Испании…

Когда началась война с Финляндией, помню, что ввели затемнение города – ночью никакого освещения.

–– По вашему мнению, финская компания – целесообразное событие?

Вы понимаете, в чём дело – оценка финской компании довольно смутная. Видимо, считать следует это не справедливым, но где-то целесообразным, но представляете…

–– Справедливость и целесообразность – это разные вещи.

Мы напали - «Несправедливо»…

А тем не менее, смотрите – если финская граница подходит к реке Сестре на двадцать пять или тридцать километров от границы города…

Ну, откинули далеко. С точки целесообразности будущие события показали правильность…

–– Чем вам запомнилось начало Отечественной войны?

Я жил у тётки на даче под Москвой, станция Загорянка. Бежим в трусиках с речки и вдруг, слышим – «Война!», часов в одиннадцать это было.

Я на велосипеде катался. Какие-то сумасшедшие решили, что я немецкий шпион – поймали меня, отвели в милицию в Щелково.

Стал оправдываться:

- Вы что, сумасшедшие-то? Я с мамой жил на даче, я школьник…

В ответ:

- Знаете что, – езжайте домой, в Питер, война началась.

И мы уехали, и попали в блокаду..

–– Каково ваше восприятие блокады? И когда стало понятно, что город сдаваться не собирается?

«Собирается - не собирается» – нам не известно. Это сейчас проводят такие исследования. А тогда, хоть и мальчишкой был, я мог сказать,– «какой же дурак держит в одном месте в деревянных бараках продовольствие?» Все умники такие, стратеги. Что ж вы сделали, братцы? Рассредоточили бы хоть по точкам. Это ж кем надо быть, что б вот так?

Я в это время сидел на крыше дома восемь. Погода была хорошая – солнце. Летит эскадрилья…

И вдруг я вижу, в направлении Московского вокзала - как извержение Везувия. Это горел сахар, всё разбомбили…

У нас все любят командовать, все мыслители… Я не маршал, но соображаю. Я бы этого не допустил, чтобы продовольствие, которое может стать стратегическим запасом, держать в деревянных не защищённых кладовках. Вот оно моё восприятие блокады в шестнадцать лет.

Восприятие… Ну, а эта болтовня-агитка… «Не суйте своё свиное рыло в наш советский огород». «На удар поджигателей войны мы ответим двойным ударом». Ну, чего ж не ударяете? Одна болтовня. Сейчас стало известно, дома были уже заминированы. Так что, то, что «за спиной» творилось вне человеческого представления…

–– До какого времени вы в блокаду в городе жили?

До пятнадцатого февраля сорок второго года.

–– То есть самое мрачное время…

Так получилось. Шла эвакуация. Но вдруг замкнулось второе кольцо – Будогощ, Мга, Тихвин. И эвакуация прекратилась. Через месяц прорвали. Я когда выезжал, из товарного вагона видел - в лесах валялось много немецкой техники.

–– Вас через Ладогу вывозили?

Да, через Ладогу на машинах до станции Войбокало. А там эшелон стоял товарный.

–– Существует распространенное мнение, что из эвакуированных до другого берега не доезжала половина…

Ну, не знаю насколько «половина». Но когда наш эшелон на станциях останавливался, женщины в форме, возможно санитарки, проходили вдоль поезда и стучали:

- Нет ли покойников?

Если есть, сгружали. И родственники умершего, может, и не знают, где он захоронен.

–– В городе кроме голода болезни какие-то особые были?

Я думаю, каких-то особых болезней не было. Но весь город был загажен, вы даже не можете себе представить. Моча, помои, вылитые на снег…

–– Оценки поведения людей в блокаду встречаются противоположные: «Все сволочи, кругом грабят, воруют, убивают, мародёрство», и второй вариант – «все друг другу помогают»…

Это крайние оценки.

«Все сволочи, грабят..» - я так не воспринимал. Никто ни черта не грабил, и не шибко разгонишься… Говорят, что и каннибализм был. Бывало, видимо…

Вот единение какое-то было. Не было вот такого вот – они там гады жируют, а мы… Наоборот, публика довольно единая была, Но всё-таки много было изменников. Ракетчиков было много, которые указывали полетом ракет цели для немцев.

Говорят, что за это на месте расстреливали, но за эти слова я не отвечаю.

–– Немцы в мемуарах оправдываются, все в один голос – «мы ничего не знали про блокаду Ленинграда, нам дали команду и всё».

Чего они не знали? Что в городе творится? Не думаю, что они ничего не знали, если город был ими окружён, логика есть.

Всё они знали. Они разбрасывали листовки, пачками…

–– Кстати говоря, за то, что листовки подбирали, наказывали?

С таким не встречался, но думаю, что могли. Я был мальчишка, и как художник, с шестилетнего возраста коллекционирую марки почтовые. Но я уже был достаточно умен и остерегался немецких листовок.

Я никогда не держал листовку, сразу её выбрасывал к чёрту, и правильно делал.

–– Вас вывезли из Ленинграда – куда повезли?

Я ехал по назначению в Сарапул. Это город на Каме.

–– Вы там работать устроились либо в армию пошли?

Как мне стукнуло восемнадцать – сразу в армию. Попал в артиллерию - артиллерийский разведчик.

–– Наверное, не сразу на фронт? Какой-то курс обучения сперва прошли, учились чему-то?

Учились. Чуть-чуть. Сначала я попал, в подразделение боепитания. Младший лейтенант, идиот, недоносок, заставлял нас, как немцы заключенных в концлагерях камни с одного места переносить в другое, а потом их же обратно, знаете… Орудия 152 миллиметровые, снаряд, отдельно гильзы, порох, дополнительные пакеты…

Я говорю:

- Младший лейтенант, на кой чёрт ты нас мучаешь? Зачем?

Мимо пробегал не по форме одетый, какой-то чокнутый, диковатый, а его вроде и не замечает никто. Я спрашиваю:

- А кто это такой?

- Это, – говорят, – начальник разведки.

Я ему вслед кричу:

- Эй, старший лейтенант, остановись!

И побежал к нему.

- Слушай, возьми меня отсюда.

А он говорит:

- Не возьму…

Я говорю:

- Возьми меня в полк.

А он говорит:

- А кто был на гражданке?

Я говорю:

- Учился на художника…

- О, мне нужен художник.

А знаете зачем? Рисовать панорамы местности. Начинается наблюдение, и на этой картинке ставятся кружочки красные. Вот тут – пулемётный дот. Вот тут – то-то, всё подготовлено, кроме более точных разведок…

–– Сколько времени у вас заняла подготовка перед отправкой на фронт?

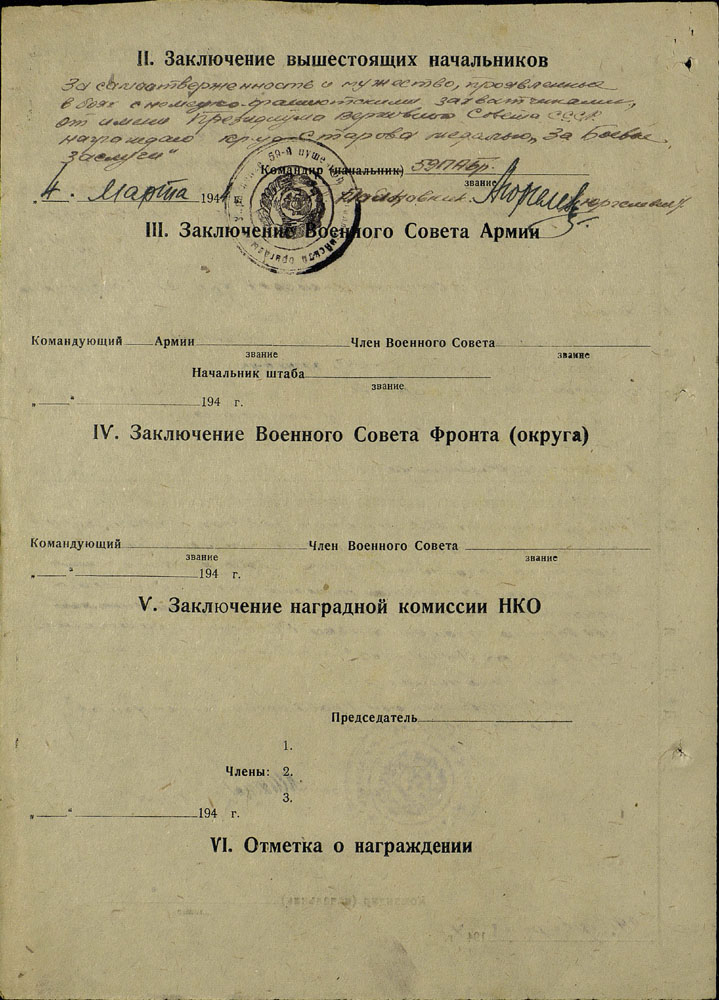

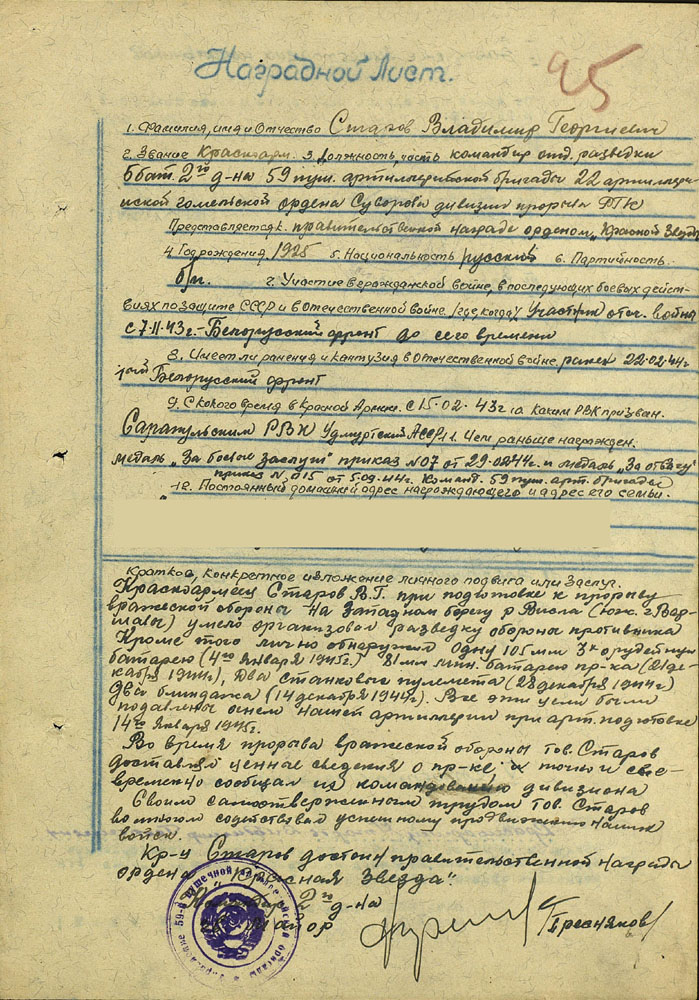

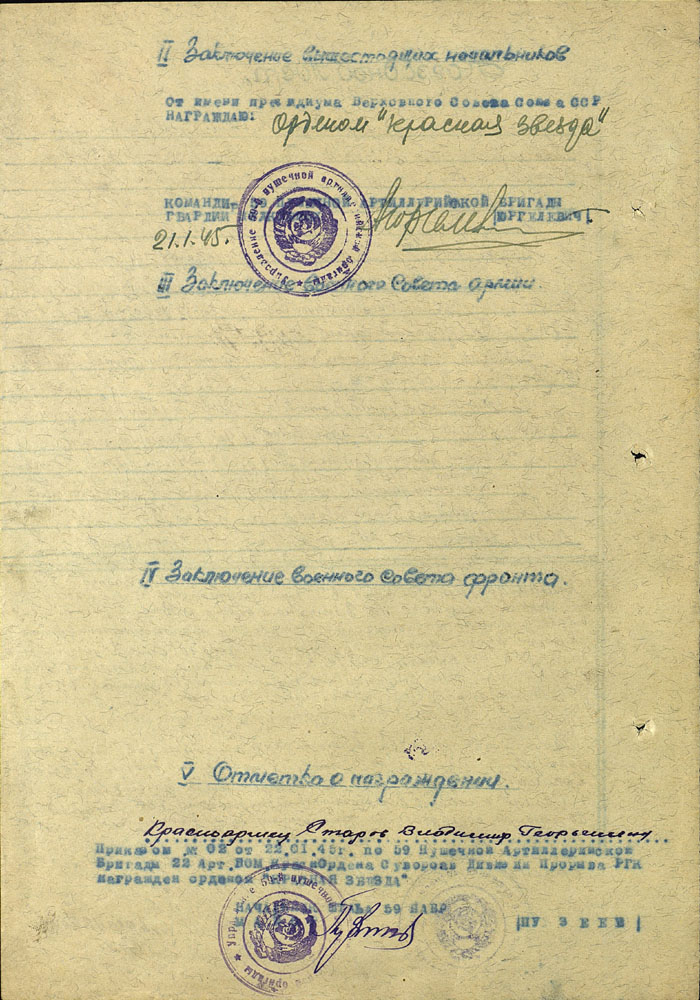

Ну, месяца четыре, наверное. Уже в октябре я был в разведке на Первом Белорусском фронте, река Сос, двадцать километров от Гомеля. 59 артиллерийская тяжелопушечная бригада резерва Главного Командования 22 артиллерийской дивизии. 152 миллиметра…

–– Орудия трактора таскали?

Да. Где наступление – нас туда. Пробойная сила.

–– Вы помните о Сталинградской битве и о Курской дуге?

Мало... Я знал, что немцы дошли до Волги, что там кольцо образовалось, котёл. Но это – не наш фронт.

У нас был свой котёл –– Бобруйский. Маленький Сталинград. Там они попались на той же переправе, где Наполеон. На Березине. Я там участвовал.

Столько техники было разбито… Жара, трупы от жары вот такие толстые. Обалдеть можно, фантазии не хватает. Лошади гнилые. Пахнет сладким, как в моргах, Ужасно. Немцев семнадцать тысяч полегло там.

–– Я имею ввиду, до вас доводили сведенья о том, что происходило там, в Сталинграде, на Курске?

Да, но не подробно… Вы понимаете, в чём дело? Вы даже не представляете образовательный уровень нашей армии. Деревня –– четыре-семь классов. В нашем дивизионе был только один человек с высшим образованием, и то – ветеринарный институт.

–– Зачастую первый бой описывают, как нечто сумбурное, плохо понимаемое…

Первый бой… Я не знаю, что было в сорок первом году, когда армия пропала вся. Вы меня не путайте с пехотой. Там… – это не дай Бог. Я всё-таки артиллерийский разведчик.

У нас никакого сумбура. Я с ротным и радистом. Я говорю:

- Ну, как ротный… Шестую хату слева, вот эту, шестую, не бить.

Ну, вот так, и никакого сумбура.

–– С немцами приходилось в живую общаться?

Приходилось.

Однажды шесть немцев вылезли из стога, и идут ко мне. Я на всякий случай оружие приготовил… А один – то ли чокнутый… ну, на войне это не редкость, говорит:

- Я – Гитлер.

Я ржал до упада. А те немцы тоже ржали. А он орал, что он Гитлер. Действительно, немножко похож. Я говорю:

- Ладно, ребята, идите.

Один раз жуткий случай был со мной. Как я потерял бдительность? Черт его знает. Ну, шёл по кустам, думал о выпивке… Выпить захотелось. Думаю: «Сейчас бы коньячку раздобыть бы». А Ванька Матвиенко, разведчик мой, сзади шел. Я иду, а немцев гонят по дороге, а я по опушечке с хлыстиком иду, хлыстиком машу. Из кустов, прямо вот на таком расстоянии, метров пять дуло прямо мне в ногу, вот так. И рычит… А у меня автомат сзади. Я думал: «Все я уже не жилец…» Если б я рванулся, А я улыбнулся:

- Иди на дорогу.

Он встал, ствол бросил, и пошел…

–– В воспоминаниях встречаются признания, что наши, озлобленные последствиями войны, жестоко относились к немцам, особенно к военнослужащим, вплоть до расстрела невооруженных людей.

Кто? Как?

–– Ну, вот, ведут пленных, а кто-нибудь из наших, с криком «А, сволочь» и из автомата… Такое бывало?

Что «было? или нет»?

Что я сам видел?… Например, пленный, австриец. Он плачет, говорит что-то по-немецки, а наш мудила… вот таким кулаком в нос ему тычет, кричит на него:

- Фашистская сволочь!

А тот говорит:

- Я австриец, я парикмахер, у меня шесть детей!

А наш не понимает ни хрена.

Я говорю:

- Слушай, ты…, – я говорю, – ты понимаешь, что он говорит?

Он:

- Не понимаю.

- Так на хрена же ты ему кулаком?… Он мобилизован так же, как ты. Он говорит, что он парикмахер, понимаешь? Шесть детей имеет. Ты не понимаешь?

Ты мне сунь вот так кулак, бля, и получишь в ответ, я тебе хоть и маленьким кулаком, а так суну… А он австриец, он не немец, он оправдывается, что это он мобилизован…

А в мемуарах много туфты пишут… А я вам говорю, как очевидец. По-честному.

Ты знаешь, в войсках разные были люди. Мальчишки наивные, которые ничего еще не повидали, никогда не общались с женщинами…

Я вам могу ещё один случай рассказать, но не хочется, вообще-то.

–– Ну, не хочется – не рассказывайте.

Не хочется, потому что неприятный случай. С моей точки зрения. Вы знаете, что немцы шесть миллионов еврейского населения уничтожили? Понимаете, когда это делается государственной машиной это одно… А я ответную месть видел. Сам видел, я не вру. Старший сержант, еврей... Шла старушка-старушенция тащила колясочку впереди себя. Ну, какое она отношение имеет к Гитлеру? Она, вообще, девятнадцатый век рождения. Сержант указывает на коляску:

- Это что?

Она:

- Фотографии – тащит фотографии с родственниками. И многие из них в форме –– мобилизованные… Он:

- В униформе? Ага, фашисты!

Давай ее за подбородок, вот так. Я говорю:

- Слушай, ты что делаешь?

Он:

- Фашистская старуха.

Я понимаю, что у него может где-нибудь под Киевом, убили всех его родных старушек еврейских… И всё-таки сказал:

- Слушай, парень, отстань-ка от этой старухи. Ну, не она же воевала-то. Это жалкое существо.

Он вроде, как мне показалось, успокоился.

Возвращаюсь обратно – старуха лежит с дырочкой во лбу. Всё-таки застрелил, а может кто-то другой. Понимаете, какая штука. Но, что я хотел ещё о нем сказать… Черт его знает, что хотел сказать… .

–– Скажите чем у вас политработники занимались?

Расскажу про политработника.

Он был то ли старшим преподавателем или доцентом где-то там в институте, хрен его знает… Вот такая красная рожа.

Стоял я в хате, в Белоруссии это было – Буда Кошелевская, известное место, и брился. Я бреюсь, а он рядом сидит. Я говорю:

- А что это там народ собрался?

А он говорит:

- Там вешают изменников Родины.

А я, в общем-то, интеллигентный, культурный парень, я говорю:

- Я не понимаю, зачем имитировать такие зверства, какие применяют фашисты. Если они изменники – почему их просто не расстрелять?

Так он налился кровью и я чувствую, что он в СМЕРШ сейчас на меня будет докладывать. Я добавляю:

- Да я ж не говорю, что изменников надо гладить по головке. Но на хрена ужасы физиологии показывать? Как у него язык вывалится, как он разлагаться станет, ну зачем народу это показывать? Ну, шлёпнули как бешеную собаку, закопали, и всё.

Так он чуть меня в СМЕРШ не заложил, собака. Вот такие были…

–– Но всё-таки в артиллерии замполит тоже должен как-то в боевой деятельности участвовать.

Разные люди бывают. Я после ранения не явился в первый дивизион, где я числился, и где командовал Пресняков, а явился во второй к татарину Соберзанову. А тот русский Пресняков –– говно. А татарин для меня был отцом. И если бы не этот Пресняков, у меня наград было бы до хрена, вся грудь увешана. Так он, начиная от Варшавы – до Берлина, порвал десять наградных. Мой капитан Шефман Борис меня к награде представляет, а тот видит мою фамилию, рвёт и бросает. Пресняков – русский, я русский, а Шефман – еврей, вот такой мужик. И татарин Соберзанов.

–– Были ли в части межнациональные проблемы?

В моей части – мы все дружили.

Выделялись лишь два хохла. Хохлы любят командовать, но не любят подчиняться. И если они рядовые, и едут домой в дерёвню на побывку, они в поезде лычки нашивают… Та ещё публика, вот так.

Два татарина было. Комбат и командир отделения связи Назмутдинов. Комбат его «сынишка» называл. Тот очень маленький росточком, совсем молоденький… Мы все дружили. Никакого антагонизма не было. В моей части, во всяком случае, даже в помине не было ничего.

–– У вас представители особого отдела были?

В воинской части не было известно, кто этим занимался. Я и не знал, я ж не командир.

Из-за них порой очень несправедливые вещи происходили и произвол.

Например, был в соседней части очень здоровый разведчик, блондин у него волосики завивались колечками.

Один капитан, уговорил этого рядового бороться. А тот взял его и сдуру положил. Мог поддаться, но….

Прошло время, то ли он что-то натворил, то ли этот идиот-капитан затаился. Вдруг нас вызвали, построили и зачитали приказ – разведчику этому два месяца штрафной. У него аж слёзы на глазах. За что – он сам не знает.

–– В Германию через Польшу вошли, как местное население относилось?

В Германии местного населения практически не было, они практически все бежали… Мародёрствовать нельзя. За это, говорят, расстрел был... Это не значит, что нельзя курицу своровать. Всё равно – жрать-то надо.

–– А трофеи солдатам перепадали?

Когда вступили на территорию Германии, разрешено было посылать посылки на Родину, рядовым и сержантам весом до пяти килограммов. Сами понимаете, что это означает – «бери»… Но пять килограмм.

А если старшина блатной, то своему он сделает и на двадцать килограмм посылочку. Разные разновесочки, да за счет убитых ещё… Кто-то получал много, кто-то… Рассказывали, что были такие комедийные случаи, – один мудак в мыло набил золотых колец, а баба его продала на рынке этот кусок мыла…

–– И всё-таки… там население-то какое-то было…

Было. Ну, вот для нас война окончилась, всё, и мы больше не воевали…

А для них не окончена.

Идет старуха с водой. Вдруг посмотрела – русские, бросила ведра, побежала, заорала. Потом какой-то вояка, видно, отстал, в военной форме, погрозил нам кулаком, и через проходной двор куда-то смылся.

Стоят человек шесть немцев:

- В чем дело?

Отвечают – вроде как, хотят быть антифашистами. Я спрашиваю:

- Что случилось?

Они говорят:

- Ваш летчик, которого накануне сбили, мы его спрятали, и хотим его отдать.

И он правду говорил, Они идут, я говорю:

- Ребята, давай в спину им автоматы.

Мало ли что. Летчик сидит весь обожженный, как увидел нас – упал, заплакал, пистолет бросил, думал, что за ним фашисты идут. Вот мне его отдали, значит, я написал бумажку маленькую для комендатуры, что такое-такое случилось во Франкфурте и такие-то немцы нам помогали.

–– А немецкая авиация вам досаждала?

Да, был я под бомбежкой… Это ужасно. И запомнились Мессершмитты. Элегантные такие…

–– Войну как закончили?

Для меня закончилась война в двух километрах от дворца отца Екатерины Второй, город Сербск. Значит, я лежу и сплю ночью, уже к концу дело-то идет.

Берлин уже взят, всё уже…

И кто-то говорит:

- Вставай, война…

А я из-под шинели говорю:

- Слушайте, хватит издеваться.

А они говорят:

- Володя, вставай, твою… Все всерьёз.

Я поднимаю шинель – мать честная, кругом по всему горизонту ракеты. Война кончилась.

–– С союзниками доводилось встречаться?

Английская зона оккупации, сидят англичане – два длинных таких. У них тут штыки в землю воткнуты… Я выдернул штык:

- Что ж Черчилль не заставляет тебя чистить ржавчину?…

–– А что-то было из ленд-лизовского вооружения? Техника?

Нет.

–– А одежда или что-то ещё такое?

Нет. Вот вспомнил –– сосиски, вертикально натыканные в баночке – это я видел и ел. Вот, сосиски, я помню, остальное не помню.

–– То есть ничего особенного.

Но вы слушайте, как это ничего особенного? Во-первых, масса «Студебеккеров» – грузовых машин. «Доджи»…«Виллисы»

–– Какое было отношение к открытию второго фронта?

Понимаете, я среди солдат выделялся, как более образованный. Я понимал, что такое второй фронт, а другие… До феньки, совершенно тупили, четыре класса образования, деревня…

Это ужасно. Я иногда голодал, потому, что я был гордый, чистоплотный и брезгливый, не всякую еду, которую готовили я мог есть - меня рвало…

–– Какое у вас снаряжение было, которое вы должны были носить?

Автомат ППШ, к нему два диска, саперная лопатка… Потом, плащпалатка из водоотталкивающей ткани…

И потом, зимой, страшное снаряжение – кувалды, металлические клинья. Лопаты, кирки, вот такая штука.

–– Это же обозное, а почему на себе?

На себе. Это же взвод разведки.

Я ж не тыловая крыса. Вот у меня – вот клинья, лопаты, кирки, автомат и патроны, всё есть.

–– Скажите, ранения были?

Ну, вот у меня сюда ранение. Я вот такое движение сделал. В плечо. Сюда ранение. Отсюда доставали. Вон шрам здесь до сих пор есть.

–– Это где вас угораздило?

Под деревней Михайловкой, район Быхова, в Белоруссии.

–– Подстрелили или осколочное?

Осколочное. Я попал в центр стрельбы по квадрату. То есть, вся земля поднималась, они думали, что тут артиллерия поставлена, когда деревню взяли, а там ничего и не было. И вот меня первым снарядом ранило.

Я говорю:

- Витя, нельзя здесь быть.

А он:

- Что?

Я говорю:

- Ты умеешь до двух считать? Посмотри – раз, два – и опять.

Я говорю:

- За эти раз-два мы должны перебежать раза три в другие ячейки. Понял, Вить? Понял? Вставай.

У меня силы воли больше. Для него, для Вити, кончилось хуже. Очень красивый был парень, смелый, а вот тут как-то скис. Ну, всё гремит, всё подрывается. На «три» выскочили, а не охота… Я думаю:

- Эх, помирать не охота… Двадцать второго февраля… Небо голубое.

А он потом под бруствер ушел, Витьке башку оторвало. Упал, а головы нет. Немцы из танка стреляли болванками. Не снарядами, а просто болванками.

–– Сколько народу из вашего дивизиона пережило войну? С момента, как вы пришли?

Ну, я не знаю…

–– Потери большие были?

Ну, я не знаю, что значит «большие», когда всех выбивают, как в сорок первом году? Ну, вот у меня во взводе, тяжелые ранения – Соловьев, Болычев, Матвиенко ранен, я ранен… Шарапов убит. Ну, с десяток человек плотно из строя выбыли.

| Интервью и лит. обработка: | О. Корытов |