Я родился в 1918 году в Павлодарской области Казахстана, в Баянауле, сейчас он районный центр. Это казахский поселок, находящийся на самой окраине области, да и Казахстана. От областного центра 200 км.

Отец у меня был учителем, он в пятьдесят лет окончил Среднеазиатский университет. Среднее образование он получил в Семипалатинске, потом работал в районо, после в гороно, и уже из гороно он поехал в Ташкент, поступать в Среднеазиатский государственный университет. До этого у отца не было условий для учебы, сначала мой старший брат учился, потом второй и вот когда они окончили, только тогда отец и пошел учиться в институт. Потом позже преподавал в высших учебных заведениях, а в последние годы жизни работал завотделом Академии наук Казахстана, точнее в Институте языкознания Казахской академии наук. Мать, не смотря на то, что была грамотной женщиной, в основном не работала, была домохозяйкой. Нас в семье было восемь детей.

В Павлодаре я окончил неполную среднюю школу, а потом с родителями переехал в Алма-Ату, где в 1937 году окончил техникум связи. Техникум готовил специалистов по радио, а среди казахов тогда таких специалистов вообще не было. Мой выпуск был первым, в котором было восемь человек казахов, поэтому нас приняли так, как будто мы уже вуз окончили и были знающими специалистами. Надо сказать, наш техникум был очень хорошим – там много крупных инженеров преподавало, которые были сосланы в Караганду, так что мы получили довольно хорошее техническое образования.

После окончания должны я должен был два года отработать, и только после этого мог поступить в ВУЗ. По распределению я попал в Караганду, на радиостанцию, которая строилась на Большой Михайловке. Отработал там два года, а потом родители вызвали меня в Алма-Ату, где я поступил в на геологоразведочный факультет Горно-металлургического института. Полгода учился, а в конце 1939 года, с первого курса, меня призвали в армию. Тогда обстановка была довольно сложная – шла война в Финляндии, но наши войска в этой войне особого успеха не имели и мы это чувствовали. Но я на войну с Финляндией не попал, меня направили на западную границу, в Брест-Литовск, который вошел в состав СССР после Польской кампании. Вообще надо сказать тогда на западную границу эшелон за эшелоном шли. Из одного Казахстана на западную границу было направлено тысячи две-две с половиной призывников. Служили мы в Бресте, в укрепрайонах вокруг Бреста и в Брестской крепости.

Я попал во 2-ю батарею 3-го дивизиона 204-го гаубичного артиллерийского полка 6-й Орловской Краснознаменной дивизии. Надо сказать, что в армии тогда образованных людей было мало – большинство имели только начальное образование, четыре-пять классов, а со мной приехало человек тридцать со средним и высшим образованием. Помню у нас Файзалутумов был, учитель немецкого языка, еще Трумов, он в нашем институте работал. Поскольку у нас было среднее и высшее образование, то нас, практически сразу поставили командирами отделений. Я стал командиром отделения связи артиллерийского дивизиона.

Уже в конце 1939 – начале 1940-го года мы ощущали, что скоро будет война. Очень напряженная обстановка была. В районе Бреста немцы постоянно проводили разведку. Потом их самолеты безнаказанно летели над нами. Мы спрашивали, почему же летают немецкие самолеты? Почему немцы спокойно ходят и ездят по улицам Бреста, а их никто не останавливает? Наши командиры объясняли, что это дружественная сторона, мы соседи, успокаивающе нас.

Причем шпионаж у немцев был прекрасно развит. Под видом того, что они ищут могилы немецких солдат, погибших в Первую мировую, а тогда в районе Бреста много немцев погибло, они совершенно спокойно ездили по нашей территории. Может быть они иногда и брали останки, чтобы показать, что они действительно этим занимаются, но, в основном, они вели разведку – смотрели где находятся наши воинские части, штабы, склады боеприпасов, где бензинохранилища. В результате, к началу войны они все прекрасно знали – им было известно что происходит в Бресте, в Крепости, в прилегающих укрепрайонах. Причем, они с такой точностью все это знали…

Вот у нас был случай – со мной призывался Файзула Турунов. Незадолго до начала войны его перевели в штаб 4-й армии, и когда началась война немцы с огромной точностью нанесли удар по этому штабу. Файзула тогда документы спасал, а тут штаб накрыло прямым попаданием и он в первые же часы войны погиб…

22 июня 1941 года я в 10 часов должен был ехать домой, меня демобилизовали и вот ночью, когда все спали нашу казарму затрясло. Мы, спросонок, думали – дождик, гроза, а я подумал землетрясение. Но откуда? Это же Белоруссия, а не Средняя Азия, здесь землетрясения не может быть… Мы в одном нательном белье выскочили на улицу и сразу же несколько человек были сражены осколками снарядов. Я на землю упал, а рядом со мной двадцатипятилетний солдат лежал и он говорит: «Ребята, война!» Мы быстро вернулись в казарму, кое-как оделись, и побежали к пирамиде, в которой стояли наши винтовки. Я, как командир отделения связи, взял еще свою радиостанцию – 6ПК, а артиллеристы побежали к своим пушкам. Добежали до пушек, а немцы по нам бьют и бьют, у нас уже тяжелораненые появились. Заняли позиции, а офицеров у нас тогда не было, они растерялись, потеряли управление.

Дома комсостава находились в 800 метрах-километре от позиций, а офицеры к нам пришли только в 9 часов… Война началась в 4 часа, а офицеры пришли в 9… До этого у нас только один лейтенант-командир взвода был, который ночью 22 июня дежурил и все… Мы, красноармейцы, сержанты были предоставлены сами себе. Нам пришлось взять командование на себя… Казалось, мы могли уйти куда угодно, спрятаться, офицеров-то не было, но все кто был со мной остались на своих местах. И приняли первый бой…

Немцы сперва полтора часа обстреливали нас из пушек, а потом пустили авиацию. Причем, и артиллерия и авиация очень точно работали, немецкие самолеты даже за пешими солдатами гонялись.

В нашем полку на вооружении была 152-мм пушка-гаубица – это тяжелое орудие, оно на 18 км стреляло. Мы не должны были стоять на прямой наводке, а здесь пришлось, потому что немцы пустили танки.

Через два часа после начала войны немцы пошли в наступление. Впереди шли танки, а за ними пехота, причем они наступали спокойно, как будто на парад шли и никто не может их задержать. Но тут не получилось. В первые же часы войны наш дивизион уничтожил восемнадцать танков и до батальона пехоты. Я в этом бою корректировал огонь дивизиона.

Вот так мы встретили первые часы войны. Однако, силы были неравные… Немцы были хорошо вооружены, прекрасно одеты и нам пришлось отступать. Отступали с боями, а недели через две у нас просто закончились снаряды и взять их было негде. Так что орудия нам пришлось уничтожить и дальше мы уже воевали как простая пехота.

К этому времени мы попали в окружение. Командовал нами тогда начальник штаба полка Лукьянчиков Иван, хороший, грамотный офицер. Мы смогли прорваться к своим, причем вышли со знаменем полка. Правда, от полка нас тогда осталась небольшая группка – очень многие погибли в первые дни…

Выходили мы болотами. Немцы наступали по дороге Брест–Минск, знаменитая шоссейная дорога, она в то время ничуть не уступала дорогам Западной Европы, а мы шли по лесам и болотам. Немцы же как поступали – основные силы продолжали наступление, а небольшую часть они оставляли для борьбы с окруженцами. Причем в большой деревне немцы оставляли гарнизон в 30-35 человек, а в маленьких – 5-6. И вот этим мы и воспользовались. Нас сорок девять человек было, мы эту деревню маленькую окружили, кричим: «Ура!» Затсали немцев врасплох. Захватили у них автоматы, гранаты, у них такие интересные гранаты были – с длинной деревянной ручкой, удобно бросать, я до сих пор помню. А у нас к тому времени гранат практически и не было, израсходовали, две недели же война идет. Взяли мы этих немцев в плен и пошли дальше. Немцы раненых несли.

Вообще, в первые дни мы совсем не всегда воспринимали немцев как врагов. Вот помню, шли мы по лесу, видим небольшое озеро, в котором немцы лошадей купали. Мы смотрим – они такие же, как мы. Молодые, 18-19 лет, в трусах. Ну как их стрелять?! Они же купаются… Как их стрелять? Не воспринимали мы их тогда как врагов, хотя смерть уже видели.

Потом к нам подошел офицер и давай нас ругать. Мы за винтовки взялись, а немцы в это время уже опомнились. Но сопротивляться не смогли – часть мы убили, часть поймали, а часть сами руки подняли. Вот такое первое ощущение о войне… Не думайте, что сразу была такая ненависть. А вот дней через 10-20… Когда он убивает твоего друга, соседей, какое же может быть лояльное отношение? Они же убивают, никого не щадят, а раз убивают – значит, уже никакой пощады не может быть.

Из окружения мы вышли в районе Гомеля, там как раз тогда формировалась новая часть из жителей приграничных районов Белоруссии, которым 35-40 лет было. Выходили мы ночью. В первые же дни войны немцы войны воевали только днем. Начинали в 9 часов, а с закатом солнца заканчивали. Такая вот у них военная дисциплина была. Но мы-то не так воевали, мы как раз искали моменты, чтобы застать их врасплох. Так что мы смогли прорваться к своим. Причем мы не просто так выходили, а со знаменем и оружием, среди которого было много трофейного, мы во время боя старались подбирать немецкие автоматы, гранаты.

Так как мы вышли со знаменем и оружием, то нас никакой проверке не подвергали. Мы просто влились в ту часть, которая формировалась под Гомелем. Причем, так как мы были уже обстрелянными воинами, хоть немножко, но уже нюхавшие порох, нас всех поставили командирами. Меня назначили командиром взвода управления батареи 76-мм полковых пушек.

Дальше развивалось так – нас немного обучили, с полмесяца или даже меньше, а потом меня перевели в другой 573-й артиллерийский полк резерва главного командования, который оборонял Москву на Можайском направлении, поддерживал стрелковый дивизии. С октября по ноябрь 1941 года мы дрались на Можайском направлении, Отступая, дошли до Звенигорода, а в начале ноября наш полк сняли с переднего края обороны и перебросили в Москву. 7 ноября 1941 года наш полк участвовал в параде, посвященном 24-й годовщине Октябрьской революции.

Мы даже не знали, что идем на парад. Сказали: «Поедем в Москву на кратковременный отдых», – у нас ходили слухи, что некоторым частям давали отдых. Говорят, что некоторым частям под Москвой давали отдых. Мы это слышали. Мы подумали, что нам наконец-то немножко дадут отдохнуть. Привезли нас под Нижний Новгород, в Гороховецкие лагеря. Там мы дня 2-3 стояли, нас привели в порядок, помыли, переодели, а потом, к 7 ноября, опять отправили в Москву, на парад.

Нас привели на Красную площадь, тогда снег шел, а у нас настроение хорошее было – стрельбу не слышишь, канонаду не слышишь. Куда мы попали? В рай попали! У нас такое ощущение было – когда не слышишь стрельбу, канонаду – такое ощущение, что в другой мир попал.

Принимал парад Буденный, а командовал Артемьев. Сперва пошли пехотные части, а потом мы – впереди наши 152-мм пушки-гаубицы на тракторной тяге, а за ними мы. Тогда я впервые увидел Сталина, Маленкова, Буденного. А ощущение было… Этот парад на нас так подействовал… Казалось – это уже Парад Победы!

А после парада мы вернулись на позиции, которые раньше занимали, за время нашего отсутствия немцы не смогли до них дойти. Потом началось наступление, немцев отбросили на 100-200 километров от Москвы. Во время наступления наш полк дошел до Бородино, и там я был награжден медалью «За Отвагу». В то время практически не награждали. Офицеров награждали, а солдат практически нет, но меня наградили.

Наступление шло и тут командир дивизиона мне говорит: «Слушай, товарищ старший сержант, вам придется передвинуться вперед примерно метров на 200. Там на небольшой высоте кусты, попробуйте добраться до них и оттуда корректируйте огонь артиллерии». Я взял одного своего товарища, у меня в отделении семь человек было, доползли до кустов, и действительно – из кустов хорошо видны фашистские позиции. Я смотрю – немцы наступают, им до меня уже метров 70-80 осталось, мы уже слышим их голоса, отступать нам некуда и тот батальон, который мы поддерживаем – там солдат практически не осталось. Я другу говорю: «Делать нечего, вызываем огонь на себя». «Погибнем». «Другого выхода нет. Так или иначе погибать».

Передаю по рации командиру: «Дайте огонь на нашу высоту».

Командир дивизиона: «Ты что? Очумел что ли?! Почему ты вызываешь огонь на себя?» «У нас нет выхода, мы слышим голоса фашистов, они нас окружают». «Тебе что жить надоело!» Прямо матом ругает. Такое жуткое напряжение. Я говорю: «У нас нет другого выхода!»

Он понял меня. Говорит: «Детки, еще немного потерпите». Я своему напарнику, Астапову, он из Подмосковья был, передал это. Лежим, ждем и тут слышим скрежет танков. Смотрим, в нашу сторону четыре Т-34 ползу, а за ними пехота. Мы обрадовались. Потом оказалось, эти танки пришли, чтобы наш дивизион поддержать. Они вперед пошли, немцев отбросили.

Знаете – это самый тяжелый момент из всей войны был, я его никогда не забуду… Это очень жутко – ты сидишь и сознательно ждешь свою смерть. Астапов аж поседел, а я практически потерял речь

Через некоторое время командир дивизиона выходит на связь, говорит: «Ну, как дела, Жулматов?» Я еле-еле говорю: «Ничего, нормально». «Что ничего, как понять это твое слово, ничего?»

За этот бой я был награжден медалью «За Отвагу». Это была моя первая медаль, следующие награды я получил уже офицером.

В то время в армии офицеров не хватало. Они гибли и, вместо них, офицерские должности занимали рядовые, сержанты, старшины, но знаний-то у них не было. А в артиллерии нужны грамотные люди, это же не пехота, ребята из аулов артиллерию просто так не освоят, их учить надо. И вот, в декабре 1942 года, мы так и стоял под Москвой, пять или шесть человек из нашего полка отправили учиться на офицеров.

Я попал в Днепропетровское артиллерийское училище, которое тогда было перебазировано в Томск. Приехал в училище и думал: «Ну, война пока мы окончим училище, война закончиться». Была у меня надежда, что на фронт больше не попаду. Такой наивный…

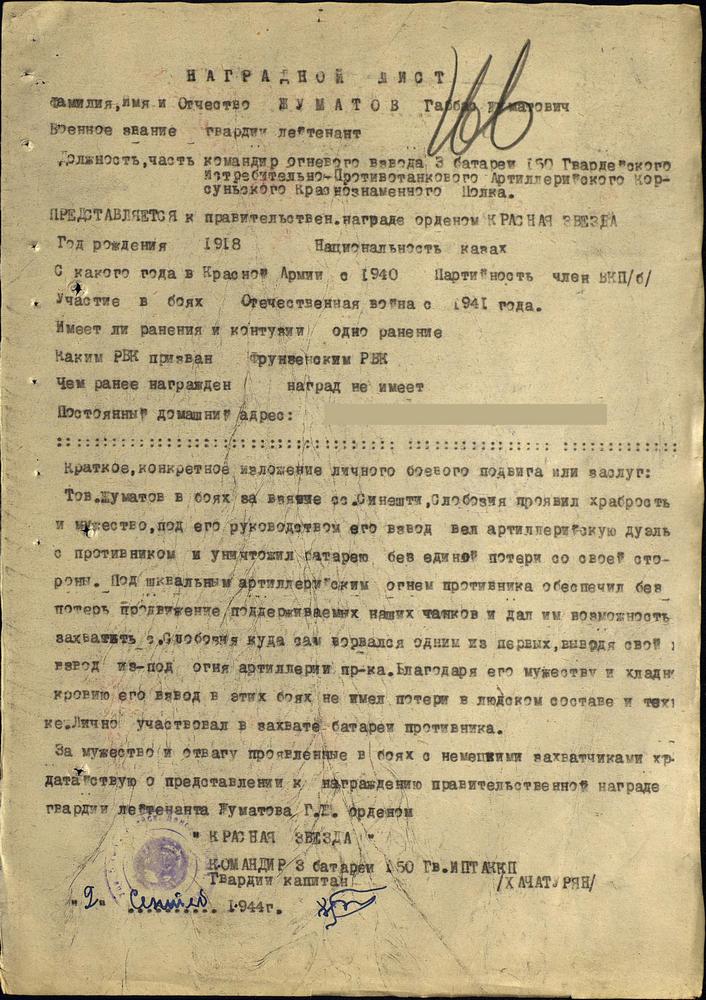

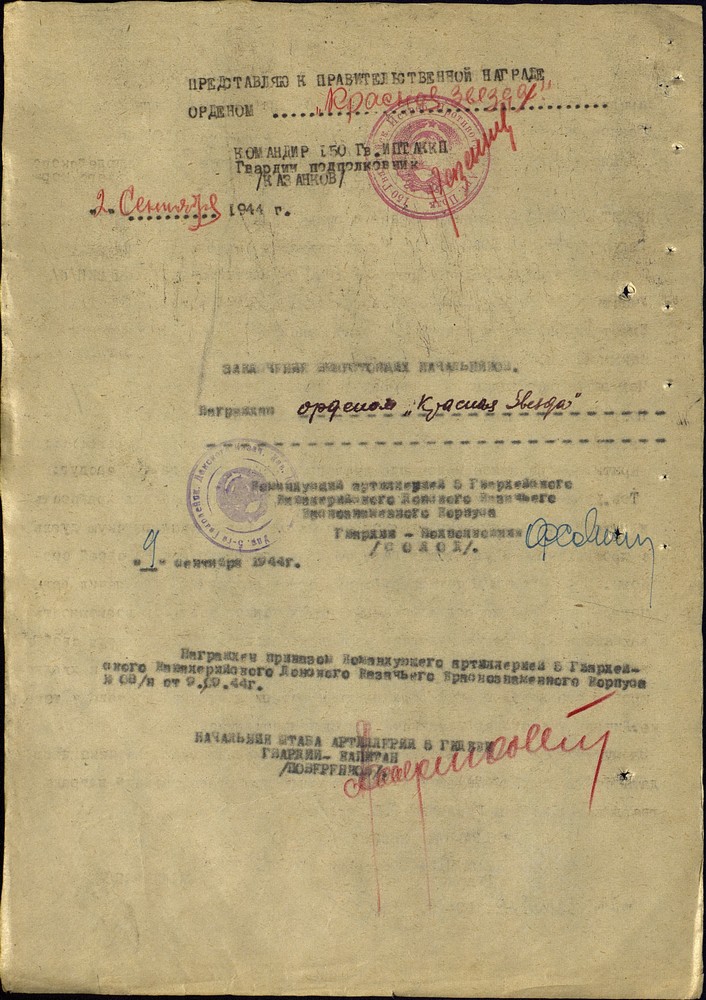

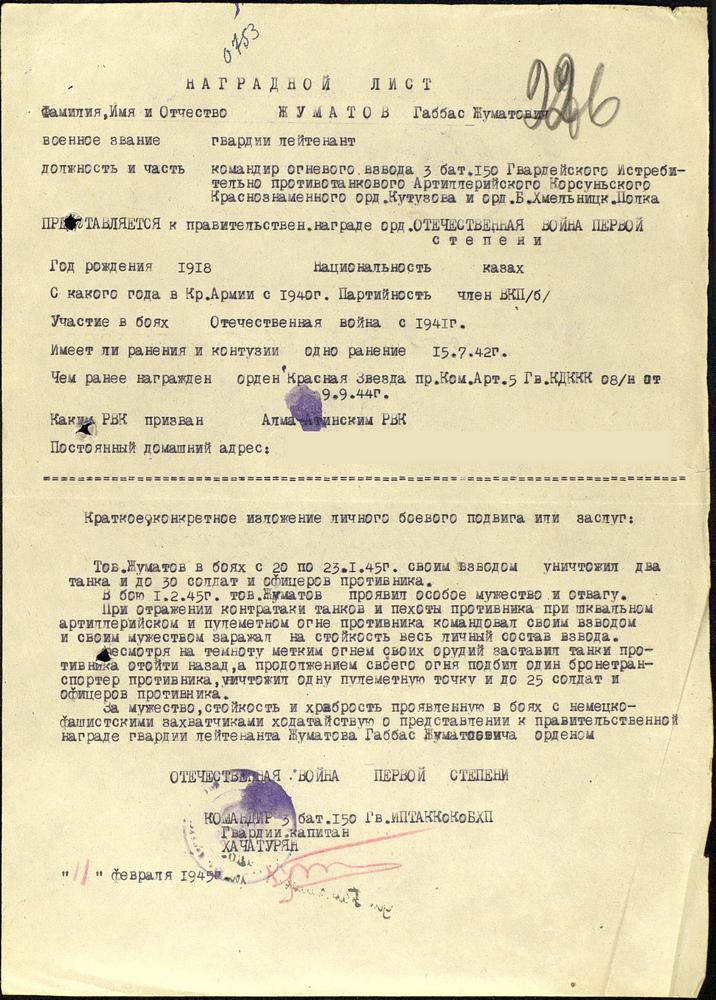

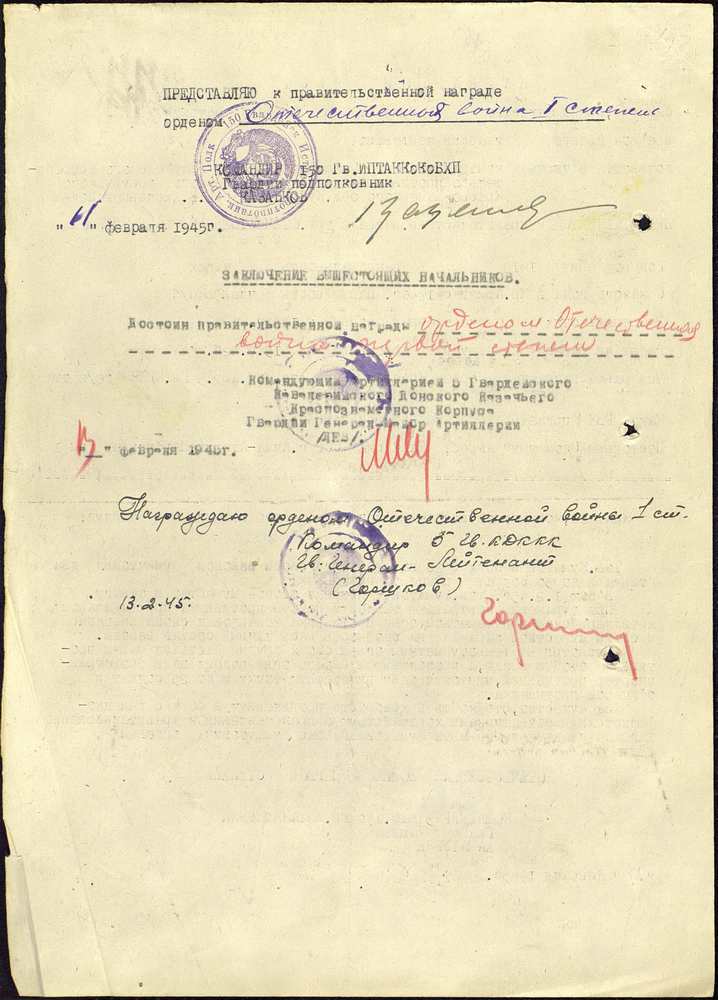

В училище я был полгода, до середины 1943 года. Окончил училище, мне присвоили звание лейтенанта и направили командиром взвода в истребительно-противотанковый полк 5-го Донского казачьего Краснознаменного кавалерийского корпуса. В составе этого корпуса я прошел всю Украину, потом Трансильванию, Молдавию, Румынию, Югославию, Венгрию и под Будапештом меня ранило. Сперва был командиром взвода, потом батареи, войну закончил старшим лейтенантом.

К концу войны у нас сильное вооружение было и снарядов в достатке. Причем снаряды были самых разных типов – бронебойные, подкалиберные, которые пробивали броню любых немецких танков. И мы беспощадно прицельно вели огонь!

Помню, в районе Будапешта ко мне подходит румынский офицер, румыны, сперва, на стороне фашистов воевали, а потом, когда советские войска в Румынию вошли король Михай на нашу сторону перешел, создали свою дивизию и передали ее в распоряжение нашего 5-го Донского корпуса. И вот ко мне румынский офицер подходит и что-то по-румынски говорит, а я, когда мы вошли в Румынию вошли, взял переводчика. Я у переводчика спрашиваю: «Что он говорит?» «Просит огня. Говорит, его подразделение не может наступать, дайте семь выстрелов». Я говорю: «Да я сколько угодно тебе дам. У меня снарядов хватит». И открыл огонь. Вы знаете, как обрадовался румынский офицер!

При штурме Будапешта я был ранен. Мне повезло, осколок буквально нескольких миллиметров до артерии не дошел, если бы задел артерию, то все… А тут меня перевязали, кровь остановили и отправили в корпусной госпиталь, он всегда был рядом, с полкилометра наверное. Неделю я, наверное, пролежал, наши тем временем Будапешт взяли и пошли дальше, в Австрию.

Меня из госпиталя выписали и я пошел свой полк догонять. Мы вечером выехали, когда уже стемнело, а от Будапешта до Вены порядочное расстояние. Я ребятам говорю: «Давайте где-нибудь заночуем, в какой-нибудь австрийской деревне». А австрийские деревни и деревней назвать нельзя – все как в городе обставлено, не то, что у нас. Австрийцы пустили нас ночевать. Мы спать легли, а когда спали – наган, пистоле всегда под подушкой, а гранаты около нас. Вдруг утром слышу – на улице кричат, орут. Мы быстро оделись, впрочем, одеваться-то нам особо и не надо было, не то что в первый день войны, когда мы в нижнем белье выскочили, здесь-то мы практически в полном обмундировании спали.

Выскочили из дома – всюду кричат, орут, смеются, радость такая. Я говорю: «В чем дело? Что случилось?» Один старик приходит ко мне и говорит: «Гитлер капут!» Мы поняли, что война закончилась. И давай во всю стрелять! Нам патроны теперь не нужны были! Две-три пули остались, остальное все вверх выпустили.

Вот так меня спящим и война застала, и Победа.

- Спасибо, Габбис Журматович. Еще несколько вопросов. Голод 1933 года застали.

- Да, в Алма-Ате. Я тогда как раз в техникуме учился, и мои родители тоже в Алма-Ате жили. Это очень тяжелые годы были. Голод. Я в общежитии техникума жил, так нам в день 500 грамм хлеба, сахар, один раз баланду и все. Не хватало буквально всего. Очень сложно было.

- Когда вас призвали в армию, вы русский хорошо понимали?

- Да, нас же в техникуме на русском языке учили.

- А насколько хорошо знали русский язык те, кто призывался с вами?

- По-разному, те, кто с областных центров – они да, хорошо русский язык знали. В то же время, среди нас были и ребята из далеких аулов, и вот они русского языка не знали. И нам приходилось выступать у них в роли переводчиков. Но сама обстановка их быстро обучила.

- Вы начали службу в 1939 году в Бресте. Это бывшая польская территория, которая только несколько месяцев, как отошла к СССР. Как к вам относилось местное население?

- Хорошо. Видите, в этом районе на нашей стороне Буга жили беднейшие слои поляков, причем. В основном, белорусы. Они очень хорошо к нам относились, мы же их освободили. Были и немного поляков, и они тоже к нам хорошо относились. Мы всегда, когда появлялись в их деревне, были желанными гостями. Они нас всегда встречали с молоком, с хлебом.

Только когда выходили из окружения, нам говорили: «Куда вы едите? Зачем нас оставляете?» Такие моменты были.

- Вы были связистов, как оцениваете радиостанцию 6ПК?

- Она очень неуклюжей была. У нас такое изречение было: «6ПК трет спину и бока». Тяжелая была, но, если питание есть, то мы всегда надежную связь обеспечивали.

- Из вашей части народ по соседним деревням не разбегались?

- Нет, этого не было. Видимо, воспитание, учеба, армейская закалка, патриотизм и поддержка друг друга сыграла свою роль. Ни в одной армии такого как у нас не было. Вот, помню, в первые часы войны, близ казарм тяжело раненный лежит, все внутренности перевернуты, вот-вот умрет, он и сам это чувствует, говорит: «Пристрели меня…» Я до сих пор это помню, стоит перед моими глазами… Говорю: «Ну, что ты, потерпи немного, сейчас нам помогут, придут, мы вырвемся…»

Первоначально, конечно, были офицеры, которые потеряли ориентир, не знали, что делать. Помню, нашу, соседнюю часть – офицера нет, командует старший сержант. Потом иногда мы узнавали, что, офицер свою часть потерял, в другую часть попал, там воюет. В первые дни войны таких много было. Мы когда из окружения выходили. к нам присоединились бойцы и офицеры из 125-го пехотного полка, потом из зенитной части, которая в самой Крепости стояла. Наш начальник штаба всех собирал. Мы с ними делились всем, что у нас было и они дальше с нами шли.

- Когда вы выходили из окружения, вы уничтожили пушки, а радиостанцию?

- Нет, радиостанцию я с собой нес. Правда, связь обеспечить не мог, батареи закончились, взять их неоткуда, но не бросил. Таким вот образом, с радиостанцией и винтовкой пробивался к своим.

- 1941 год. Мы отступаем, дошли до Москвы. Какое было настроение?

- Я как радист мог слушать радио, знал обо всем театре войны на западном направлении. И в первое время настроение подавленное было.

- Было ощущение, что можем проиграть?

- Нет. Не смотря на подавленное настроение никогда не было ощущения, что мы можем проиграть. Помню, командир у меня спрашивал: «Сталин в Москве?» Я говорю: «В Москве. Руководит войсками». «Ну, раз, Сталин в Москве, значит Москву мы не сдадим». Настроение подавленное было, отступаем, но вот ощущения, что мы можем сдать Москву и немцы победят – такого ощущения никогда не было. Даже не было слухов и разговоров об этом не было. Все бойцы были настроены по-боевому.

- После училища вы попали в кавалерийский корпус. На лошади к этому времени вы умели?

- Еще как. Я же в степи вырос, все время с лошадьми. Казаки даже удивлялись, как хорошо я на коне езжу. В этом плане мне проще было.

- На какой тяге был ваш истребительно-противотанковый полк?

- Сперва на лошадях, а потом, в конце 1943 года, к нам «студебекеры». Очень хорошие машины были.

- Как выбиралась позиции для орудия? Какая дистанция была между орудиями?

- Зависело от местности, в основном 50-60 метров. Иногда стояли клином. В стороне ставили заманивающее орудие. Оно, например, из куста бьет, немцы в ее сторону разворачиваются, и в это время мы их залповым огнем накрываем.

- Как окапывались?

- Первоначально мы не окапывались, просто в чистом поле стояли и вели огонь, а потом стали окапываться. Орудия в землю закапывали, так, что только ствол над землей был.

Но вообще, все от ситуации зависит. Если наступаем, а тут немцы атакую – времени окапываться нет. Где заняли огневую позицию – там и стоим. Если есть лес – его использовали. А если в обороне – то орудия вровень с землей закапывали. Но когда наступаешь, то не до этого.

- Ровики для личного состава копали?

- Когда как. Если оборонительные бои, то обязательно копали, а если наступали – били прямо с открытых позиций.

- С закрытых позиций били?

- Редко. У нас же не дальнобойные орудия, так что, чаще всего, стреляли с прямой наводки. Но, бывало, и с закрытых позиций огонь вели.

- Сколько на счету вашей батареи подбитых танков?

- Трудно сказать. Ведешь жестокую артиллерийскую дуэль, погибают с обоих сторон, тут трудно считать.

- Под Будапештом вы были ранены.

- Да, в ключицу.

- Других ранений не было?

- Нет. Контузии были, но мы их за ранения не считали. Очухивались и снова в бой.

- Как на фронте относились к Сталину, к партии?

- Я вам расскажу, как мы вступали в партию. Меня на западной границе принимали кандидатом в партию, и вот, зимой 1941 года уже почти год кандидатского стажа прошел. Нас, человек семь, начальник политотдела 5-й армии прямо в окопах собрал, вручил партбилеты. Радости не было предела. Думали: «Ну теперь-то нас не возьмешь!» Убрал партбилет в карман, а потом уже началось наступление, нам прямо перед наступлением билеты вручили. Идем в наступление, а я все время карман трогаю – не потерял ли билет.

- На фронте вши были?

- А как же. Особенно в 1941-1942 годах. Мы же все время в окопах, блиндажах, ни в одну хату не заходили. У меня, например, одно желание было – погреться на печке, горячего чая попить, и ладно, тогда и умирать можно. Ну и, разумеется, вши были. Помню, капитан стоит и себя палкой бьет. Мы: «Товарищ капитан, что с вами?» Он смеется: «Заедают, сволочи». Жуткая была картина. Потом, между боями, мы организовали в лесу баню, чуть-чуть помылись и легче стало.

- Водку во время войны давали?

- Да. Давали под Москвой. Но я, вначале не пил, но потом заставила жизнь – мерзнешь, черт возьми. А выпьешь, немножко легче.

Потом, перед наступлением давали. Некоторые ребята, которые из аула были, они вообще не пили. Но я в городе жил, до войны вино пил, пиво, а на фронте нам уже чистую водку давали и я ее пил. Пьешь – легче становиться, забываешь, что тебя ждет. И я до конца войны пил.

- Курили?

- Недолго. Нам махорку давали. Ее в газету завернешь и куришь. Я курить совершенно не умел. Курил не в затяжку. Привык, но потом бросил.

- Женщины в полку были?

- Медсестры.

- Какое к ним отношение было?

- Особого отношения не было. Все время в походах, боях, мы вообще женщин редко видели. Иногда приезжали жена командира полка, жена командира дивизиона. Они пару дней побудут и уезжали.

У нас не было юности, ухаживаний. На фронте мы совершенно забыли об этом…

- В 1943 году вышел приказ Комитета обороны о выплатах за подбитые танки, сбитые самолеты и т.д. Вам за подбитые танки платили?

- Нет. Я вообще впервые об этом слышу. Мы ордена получали.

Начиная с 1943 года нас хорошо награждали. Если часть продвигалась вперед, если узловой, решающий бой – нас за него награждали.

- Денежное довольствие вы сами получали, или отправляли домой?

- Мы об этом даже не думали. Только к концу войны я некоторые суммы домой отправлял. Еще в конце войны, когда разрешили посылки отправляя, несколько посылок отправил.

- Что отправляли?

- Отрез для костюма. Всякое барахло, так мы называли.

- Когда вы попали в Донской корпус, вас в казачью форму переодели?

- Конечно. Лампасы, оригинально сшитый китель, у офицеров маленький кортик, у кавалеристов были шашки, но я же артиллерист, мне шашку не давали. Бурка была, кубанка была – все казачье и на рукаве артиллерийская нашивка – черный ромб со скрещенными пушками.

- Как в корпусе к вам относились казаки?

- Надо сказать, что казаков в корпусе не так уж много было. В каждом бою теряли, в каждом наступлении, корпус пополняли калмыками, лицами кавказской национальности. Уже к концу войны корпус нельзя было считать казачьим, он только так назывался. Но в начале их много было ко мне они со смешанными чувствами относились. Они иногда говорили: «Ну что это нацмен командует нами?» Помню, я спал, казаки думали, что я заснул и говорили: «Что этот нацмен командует? Как он будет руководить нами в трудную минуту боя». Я это слышал. Открыл глаза и говорю: «Я слышу ваши разговоры. Посмотрим, как вы будете воевать. Бой покажет».

Но такое редко бывало. Вообще, меня уважали, я же офицер, да еще повоевать успел. Может быть, если бы я не был офицером, фронтовиком, другой подход был бы.

Ну и, от тебя многое зависит –если ты хорошо воюешь, хорошо выполняешь задание командования, к тебе с уважением относятся, а если вялый, нет инициативы, как слепой выполняешь приказ… Приказ то приказом, но в ходе боем наступают разные моменты, приходится менять позиции и так далее.

Вот, помню, на Балатоне наступала немецкая танковая рота и ее надо было остановить. Послали нашу батарею и комбат выделил мой взвод и еще один, в котором осетин командиром был. Я подхожу к командиру батареи, говорю: «Зачем вам туда двух командиров взводов посылать? Пошлите меня. Если вы пошлете обоих, вы потеряете двух командиров взводов или одного из них, а если меня одного пошлете – то один точно останется жив». Комбат говорит: «Ни за что», – и послал нас обоих. Пошли, заняли позиции – местность открытая. Местность открытая, первоначальная высота, на которой мы заняли позицию, не совсем для нас подходила, заняли другую. Видим их танки и они нас видят, бешеный огонь открыли, соседний взвод тоже открыл. Я, сперва, тоже огонь вел, немцы отвечают и я наводчику говорю: «Ты давай, залезь в окоп, пусть они думают, что уже нас ликвидировали». И мой взвод замолк, а соседний ведет огонь, не перестает. Я командиру взвода по телефону говорю: «Зачем ведешь огонь? Ты открыт, он тебя видит. Притворись погибшим, подпусти поближе». Он не слушает. Убили его, наводчика, еще двух бойцов. А мы в окопе лежим, немцы прицельный огонь ведут, снаряды рядом с окопом падают. Мне командир отделения говорит: «Товарищ лейтенант, что мы будем лежать здесь?» Я говорю: «Жди. Пусть они считают, что нас уничтожили». В это время немцы соседний взвод уничтожили и стрелять перестали. Они к нам километра на пол подошли, и тут я говорю: «Давайте, теперь огнем наших пушек. Залпом!» Ударили, первый танк подбили, еще один. Танки колонной идут, мы первый ряд уничтожили, нам стало легче, те же, что сзади нас плохо видят, беспорядочный огонь ведут. «Вот, – говорю, – теперь мы с вами выиграли этот бой». В результате мы первых уничтожили, а задние, ведя беспорядочный огонь отступили. Мне за этот бой орден Отечественной войны I степени. За бой под Будапештом.

Потом мы вышли, и многие солдаты, настоящие казаки, меня поблагодарили: «Товарищ командир, вы правильно сделали, если бы мы вели огонь, тоже погибли бы, как взвод командир Бардашева».

Я к чем это говорю? Умеешь вести бой – завоюешь авторитет солдат, если этого нет – тебя не будут уважать. Тем более, нацмена.

Вообще – в боях ты становишься родным друг другу. Товарищеская поддержка, теплые слова твоего друга – это сближает. Национальность в бою отходит в сторону, не думаешь о ней. Но если какие-то ослабления в боях, бывает задержка в ведении огня, опаздываешь, тогда другой вопрос, тут уже не товарищ.

- Славянское имя у вас было? Когда вы еще рядовым, сержантом, как вас звали?

- Мое имя, Габбас, не могли выговорить, так что русские называли меня Гена. Я говорил: «Не можете Габбас, называйте Аббас», – но, в большинстве случаев, меня называли Гена, или Габа, Габар. Привыкаешь.

- Многие славяне жалуются на среднеазиатское пополнение, то, что русский не знают. Вы с этим сталкивались?

- Нет. Я же кадровую службу прошел, в техникуме учился.

- А пополнение? К вам в подразделение приходили из тех же аулов?

- Нет, в моем подразделении не приходили. Это же, все-таки, артиллерия, нужны грамотные люди, так что у меня всегда русские были или кавказцы, но образованные.

- В Венгрии вы воевали совместно с румынскими частями. Какие они вояки?

- С нами вместе – ничего. А так – гораздо ниже, чем немцы. Фашисты – немецкие офицеры, солдаты – те хорошо воевали, это был достойный враг. В этом смысле, как врага, ценю их.

- Самому приходилось немцев убивать?

- Приходилось. Когда из окружения выходили, мы немцев в плен взяли. Они наши вещи несли, раненых. Помню, на опушке леса, уже вечер был, все устали, один постарался сбежать, используя местность. Я рядом был, увидел это, винтовку взял, кричу ему: «Стой!» Он не останавливается. Еще раз кричу: «Стой!» Я винтовку вскинул и уложил его.

- Какое ощущение были?

- К этому времени у меня никакой жалости не было.

- А вообще личная ненависть к немцам была? Или относились как к солдатам?

- Вначале не было. Но потом видим, что убивают… Когда твоего друга убивают… Вот сидишь или лежишь рядом в окопах, раз и его уже нет в живых. А тебя контузило или ранило – тут уже ненависть… У меня ненависть появилась, когда мы из окружения вышли.

- Как складывались отношения с мирным населением в Румынии потом в Венгрии?

- Румыны знали, что на этом направлении наступают казачьи войска, а их агитировали, что казаки никого не жалеют, никого в плен не берут, всех убивают, а коней в церквах держат, так что, когда мы брали Плоешти, один из крупнейших нефтяных районов Румынии, там много деревней, поселков, поселений. Мы входим – все пусто, никого нет, все разбежались. Причем, в домах даже самовары горячие остались. Такое ощущение было, только что они вот только сидели, видят, что наступают казачьи войска и убежали. Только некоторые старики остались, которые рассказывали, что все часа два-три тому назад сбежали.

А мы, если брали поселок или город никого не трогали. У нас строгий приказ был. Если кого обидешь – тебя на месте расстреляют. Хотя, донские казаки действительно никого не жалели, и в плен не брали. Я был среди них, хорошо это знаю.

Мы потом мы через этих стариков, женщин, сказали местным, что не тронем никого, и они постепенно стали возвращаться назад. Мы их не трогали. И когда мы уже другие поселки и города брали, по пути к Бухаресту, нас уже иначе встречали. Видят, что мы их не трогаем, и не бежали. Встречали не совсем радостно, но пустых поселков не было.

А в Венгрии уже другое дело, там отчаянно сопротивлялись.

- Вы прошли всю войну. Когда воевать было тяжелее?

- Труднее было в начале войны. Не хватало оружия, боеприпасов. Пять патронов в винтовке и все, больше нет. Помню, мы с другом в перерыве сидели я говорю: «Давай, посчитаем, сколько у нас патронов в винтовке». Посчитали, я виду, что у меня больше чем у него, говорю: «Давай разделим, чтобы у нас поровну было». И разделили. Он на войне тоже выжил. Я когда с ним встречался, он мне об этом эпизоде напомнил. Я чуть не заплакал от этого воспоминания.

Таких моментов было много. Война сближает людей. И становишься настоящим другом.

- Что испытывали в боевой обстановке? Страх, возбуждение

- Возбуждение само по себе, страх тоже чувствовали, нельзя без этого. Ведь речь идет о жизни, быть или не быть, жить или не жить. В первое время мы уже не думали, что выживем. Сидишь, рядом взорвался снаряд, осколками намертво поразило твоих друзей, с которыми ты сидишь. Это было часто, в каждом бою. Страх был. Я думал: «Чем я лучше его? Меня тоже убьют». У меня такое ощущение постоянно было.

- Надеялись выжить?

- Нет. Под Москвой, когда от западной границе пришли, не думали, что останемся живы. Когда направили в училище, было такое ощущение, что пока мы окончим его – война закончится и на фронт не попадем. Куда там!

- Суеверия на фронте были? В бога верили?

- Нет. Я атеистом был, но солдаты, которые из аулов – они верили, молились. Не открыто, но смотришь – сидит, что-то бормочет.

- А казаки верили?

- Донские? Нет.

- Война самый главный эпизод в жизни, или послевоенная жизнь важнее?

- Война – главный эпизод. Если бы я погиб, то ничего бы не достиг. Да, это главное событие в жизни. Я и своим детям говорю: «Если бы меня убили, вас бы не было».

- Война снится?

- Сейчас уже редко, почти не снится, а вот первые 5 лет все время снилась. Иногда даже бывало, с постели встаешь, скажешь: «Давай сюда снаряд…» Командуешь… Мне супруга говорит: «Что же ты кричишь во сне?! Давай туда-сюда, веди огонь сюда…крути так!» Это было долгое время.

Потом эти 100 грамм. Я долгое время не мог бросить. Я как в университет поступил не выдерживал, постоянно пил. Родители мне говорили: «Перестань, это к хорошему тебя не приведет!» Друзья тоже говорили, там же не только я пил. Вообще, в 1948-1949 годах в университете, в основном фронтовики были... Но, среда, окружение помогли нам, мы быстро все это бросили. Но сначала было тяжело…

- Спасибо, Габбис Журматович.

| Интервью | А. Драбкин |

| Лит. обработка | Н. Аничкин |