Родился я в 1920 году, 22-го августа. Родом я с широкой, богатой Кубани, но детство у меня выдалось не ахти какое хорошее… В Гражданскую отец ушёл в партизаны, имел ранения, но когда вернулся, расстался с матерью. Чтобы меня прокормить, мама пошла батрачить на кулаков, бралась за любую работу, а я воспитывался у деда с бабкой. Они, собственно говоря, меня и вырастили, воспитали человеком. Потом переехали в Ейск, там и окончил школу.

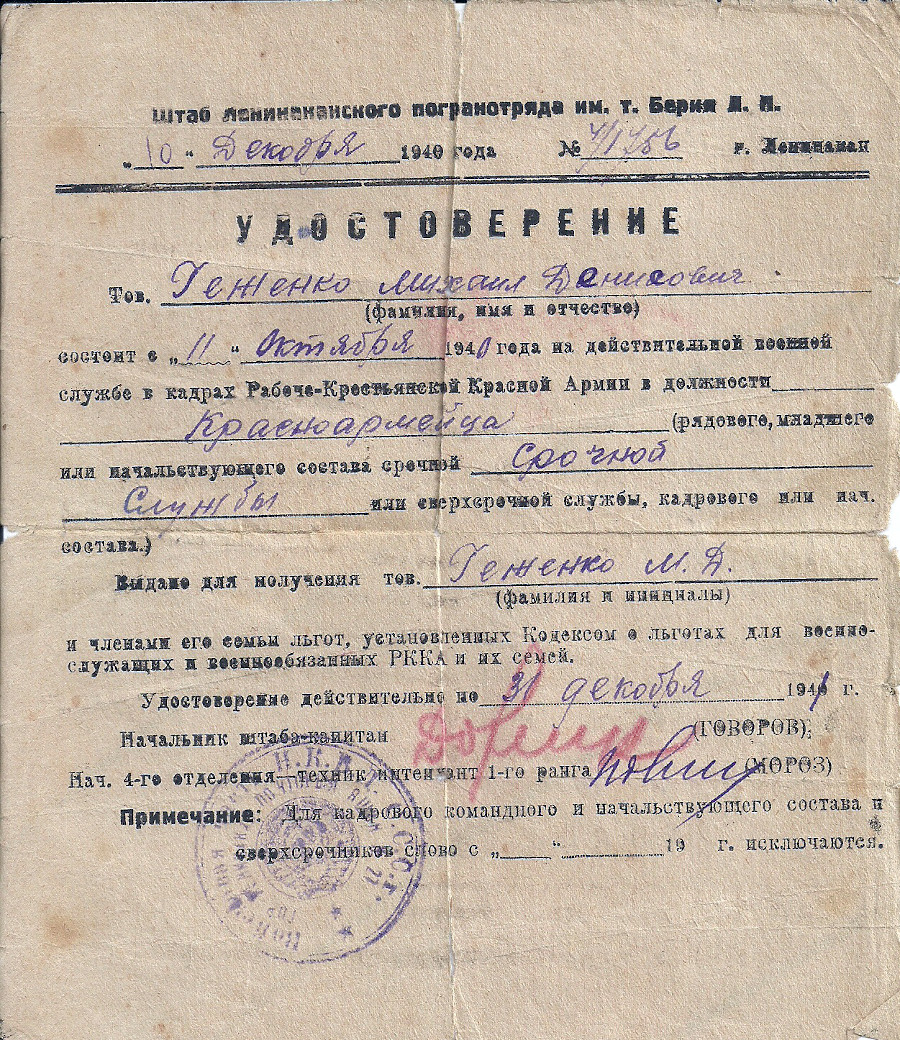

Осенью 1940 года меня призвали в армию, и направили служить на турецкую границу. Первые месяцы проходили курс молодого бойца: строевая подготовка, огневая, политзанятия, ну и само собой пограничное дело. А поскольку меня зачислили в кавалерийский взвод, то нас обучали и кавалерийскому делу, чтобы лошадь слушалась, не ржала, когда не нужно. В общем, месяца три проходил учебный период, но к войне эта подготовка никак не относилась. Только к службе. Вот я знал свой карабин, как его разобрать, почистить, стрелял, правда, хорошо. Почти всегда яблочко выбивал, у меня тогда глаза были хорошие. Даже сам начальник штаба отряда, Говоров что ли, отметил меня, когда приезжал принимать зачёты. После нашей стрельбы подходит: «Кто лучше всех стрелял?» - «Красноармеец Геженко: девятка, десятка», и ещё чего-то там. – «О-о, так за это надо выпить!», и наливает из своей фляжки махонькую стопочку спирта. Я хлебнул. Кажется, в моей старой красноармейской книжке сохранилась его роспись. Так что и вот так было.

И уже весной, наверное, пошли служить на границу. 39-й погранотряд «имени Лаврентия Павловича Берии», кто он сейчас, отрицательный или положительный персонаж, непонятно… 6-я что ли застава. До самой войны прослужил там, чистил котелки, драил свою лошадку – Реута. Прекрасный конь был.

Когда только прибыл на заставу, то перед первым выходом на границу начальник заставы лично инструктаж проводил: «На границе не вступайте ни в какие разговоры! Уже бывали провокации. С той стороны обстреливали наши наряды. По возможности не идите в открытую - маскируйтесь!» А где там маскироваться, кругом скалы, камни, внизу речка Арпачай. Так и ходили за камнями. Хотя ребята рассказывали, что до этого всё было спокойно. На другом участке наша застава стояла прямо напротив турецкой, так там они с турками даже как-то разговаривали. Рассказывали, доходило даже до того, что турки не знали как со своими винтовками пользоваться, и наши ребята им показывали. А один шухерной парень с Ростова якобы разобрал турку винтовку и так и отправил его на заставу. Но уже ближе к войне обстановка изменилась, начались провокации, обстрелы. Да, забыл совсем. На нашей заставе ещё до моего прихода случилось большое ЧП. Старшина заставы сбежал к туркам. Видимо его завербовали, хотя в пограничные войска отбирали проверенных ребят, кого попало, не брали.

22-е июня помните?

В ночь на воскресенье нас всех подняли по тревоге, всю заставу. Такого ЧП никогда не случалось. Ведь если на границе тревога, то поднимали только тревожную группу, но не всю заставу. А тут вдруг подняли всех, никто ничего не поймёт. Что случилось? Даже старшина, который поднял нас, тоже ничего не знает. Мы у него спрашиваем, что к чему, а он только командует: «Взять с собой всю амуницию!», а это значит, и карабин с патронами, и вещмешок, даже противогаз. Построились во дворе, тут прибежали с квартир в селе все командиры, но они и сами ничего не знают. Чувствуем, что все насторожены, какая-то внутренняя тревога есть, но толком ничего не понимаем. Наконец, зачитывают приказ – «Окапываться! Рыть окопы и укрепления вокруг заставы!», хотя окопов вокруг самой заставы никогда не было.

Потом вдруг начальник заставы вызывает меня: «Красноармеец Геженко, берите с собой пару человек, скачите в Ленинакан (ныне армянский город Гюмри), передадите пакет в штаб погранотряда».

Ну, выехали с заставы. Темно, ведь ночью нас подняли. Если не совру, это всё примерно в час ночи началось. Отъехали от заставы километра на два, вдруг видим огни от танков. Не поймём никак, откуда здесь танки? Ведь на границе их никогда не видели. Но они уже куда-то двигались… Это нас очень насторожило. Почему танки в мирное время? Ведь никаких манёвров нет. Тут слушок прошёл, что это нарушение границы, но про войну с Германией ни слова.

Неужели не было предчувствия, что приближается большая война?

Ничего абсолютно! Никаких слухов, никаких таких разговоров, ничего мы там не слышали. Но на границе ведь особая дисциплина. Там ля-ля-ля не приветствуется. Вот песни петь, это, пожалуйста. Я там на гитаре брынькал в свободное время, чего-то пел. А вернулся с наряда, так время только на то чтобы поесть и поспать. Лишь старшина ходит и говорит шёпотом, чтобы спящих не разбудить. Так что какое там предчувствие?!

Да, но перед тем как стали окапываться, всем раздали такие пластмассовые патроны, приказали заполнить в бланках личные данные, и зашить в штаны. Всё это мы аккуратно проделали, и вот тут наш опытный старшина проговорился: «Такое только в войну бывает…» Вот тут уже сердечко застучало…

Скачем дальше, и уже где-то на полпути нас останавливает кавалерийский патруль. Большой, человек пятнадцать-двадцать: «Пароль!» А мне наш капитан назвал пароль. Хотя до этого пароли использовали только на границе. Например: «Кукушка». Отзыв – «воробей» или там «ёлочка». Что-то подобное. Спрашиваем, а что случилось? Но они тоже ничего не знают. Перед Ленинаканом опять пароль требуют, и тут уже внутренний голос просто кричит, что не было раньше такого. Видимо что-то серьёзное…

Приехали в штаб и обалдели. По двору все бегают, мечутся, какие-то бумаги тащат, ящики. По двору что-то рассыпано, уже что-то сжигают… Спрашиваю: «Мы с 6-й заставы, к кому нам обратиться?» Нашёл начальника штаба, передаю ему пакет, а он, не разворачивая его, говорит: «Идите, ложитесь в том кабинете и отдыхайте до утра. Потом скажем вам, что делать». Ну, нашли свободный угол, расстелили шинели, легли. Но какой тут может быть сон? Конечно, уснуть в такой обстановке совершенно невозможно. Ворочался-ворочался, и уже на самом рассвете вышел во двор, а там уже ребята болтают, что немцы напали и бомбили наши города… И только днём, когда рассвело, включили, как мы его называли этот чёрный матюгальник, и по нему услышали правительственное сообщение…

А через пару недель, часов в шесть утра нас подняли, ничего лишнего не выдали, только шинелька, карабин, сухой паёк и сказали ждать особого распоряжения. Но даже завтрака не дождались, выстроились, и шагом марш на вокзал. Там стояли телячьи вагоны, погрузились в них. Набралось около пяти-шести вагонов бойцов. Поехали, но куда едем, никто ничего не говорит. Секрет! Я только обратил внимание, что поезд наш летел без остановок, станции так и мелькали. «Зелёную улицу» дали! От Ленинакана до самой Москвы нормальным ходом ехать суток двое, а мы, наверное, за сутки домчались. За всё время только одну остановку сделали - в Армавире. А у меня как раз там жил мой родной отец с новой семьёй. И когда они узнали, что через Армавир один за другим идут воинские эшелоны, то стали ходить на вокзал. Не потому что им сообщили, что я еду, нет, по своей воле. И не только они, а много людей. И вот представь, наш эшелон на пять минут останавливается, и вдоль него сразу бегут люди, выкрикивают разные фамилии. Вдруг я услышал: «Геженко! Геженко есть?!» Но я только сестрёнку свою увидел – Сашу. Она бежала и кричала-кричала: «Миша! Миша!» Я ей кричу: «Мы поехали!» - «Куда?» - «Не знаю…» В общем, до Москвы доехали очень быстро. Но понимаешь, это такой сумбурный период был, что в моей коробке почти ничего не отложилось. Настолько всё это быстро-быстро, даже не помню никаких подробностей.

В итоге приехали во Владимир, а там уже стали сортировать по частям. 250-я что ли дивизия. Меня сразу определили к миномётчикам. Стали обучать, но вот что можно за полтора суток узнать? Показали миномёт, а я его даже на картинке до этого не видел.

Наконец в один из дней погрузились в эшелон, и поезд пошёл. Вроде был такой короткий переезд, если не совру, в Ржев что ли. Там опять сортировали по частям. Миномётчики отдельно, пехота отдельно. Смутно помню, пешком шли, а это же старинный город, кругом сплошные церкви, колокольни. Пыль столбом, а за нами толпой любопытные, особенно женщины: «Куда вас гонют?» И вот мы в эту гущу и попали…

Начало войны это самое жуткое время. Особенно для нас молодых. Как говорится, не обтёртые ни в армии, ни в жизни, и вдруг война… Но, что мы могли знать про современную войну? Ничего! Только и видели в кино «Парень из нашего города», вот это думали, война. И лишь когда пошли своим ходом на запад, и лично увидели и услышали, как бомбы падают, вот тут мы поняли, что это не игрушки и мурашки по коже побежали… А когда первых убитых увидел вблизи, тут уже всё. Как тот щенок на льду, который всё время скользит, и лапы разъезжаются… Мне же всего двадцать лет, вроде и не ребёнок, но ещё и не мужчина. Для армии это хороший возраст, большая школа, а для войны страшно… Первое время я никак не мог понять, что со мной происходит. Вот это наше боевое крещение. Грубо говоря, сразу получили по голове. И ладно бы хоть вступили в бой. Так нет, сразу получили по голове…

Днём немец постоянно бомбит, поэтому шли в основном ночью. Смутно помню, что прошли город Белый, кое-как переправились через какую-то речку, а на той стороне нас встретил огонь. Причём, это же ночь, ничего не видно. Надо наступать, а ни зги не видать. Где там немцы сидят, не видно, только видишь как трассирующие пули летят и твои товарищи падают… Всю ночь под этим огнём пролежали. Потом нас рано утром опять бомбили, опять куда-то шли. В итоге, попали в окружение, в леса загнали нас. Вроде двигались к передовой, а немцы нас уже стороной обошли. Тогда мы двинулись через болота. Помню, вошли в какой-то заболоченный лес, голодные, непитые, неетые. Копали окопы в этих болотах… Прокопаешь совсем немного и уже вода идёт, сидишь мокрый по шею… Вот тебе моё начало войны. Жуткие воспоминания, но очень смутные, как кино их тебе рассказать не берусь. Раньше я, конечно, лучше помнил, а сейчас в голове всё перепуталось, многое уже путаю… («250-я стрелковая дивизия сформирована во Владимире 2-16 июля 1941 года как одна из 15 дивизий, сформированных Наркоматом внутренних дел СССР (Приказ НКВД СССР № 00837 от 29 июня 1941 года «О формировании наркоматом пятнадцати стрелковых дивизий для передачи в действующую армию»). Костяк дивизии составили воины-пограничники, преимущество при зачислении в дивизию отдавалась лицам, прежде проходивших срочную военную службу в войсках ОГПУ-НКВД.

Дивизия предназначалась для обороны крупных промышленных объектов от возможных воздушных десантов противника, однако, 15-го июля 1941 года дивизия, не окончив формирования, была отправлена железной дорогой в район Ржева, оттуда 18-го июля совершила переход под город Белый, где с 22-го июля 1941 года участвовала в Смоленском сражении, контратакуя противника в направлении на Духовщину. В течение августа-сентября 1941 года обороняла рубеж Чёрный Ручей - Красногородка – Лосьмино» - https://ru.wikipedia.org/wiki )

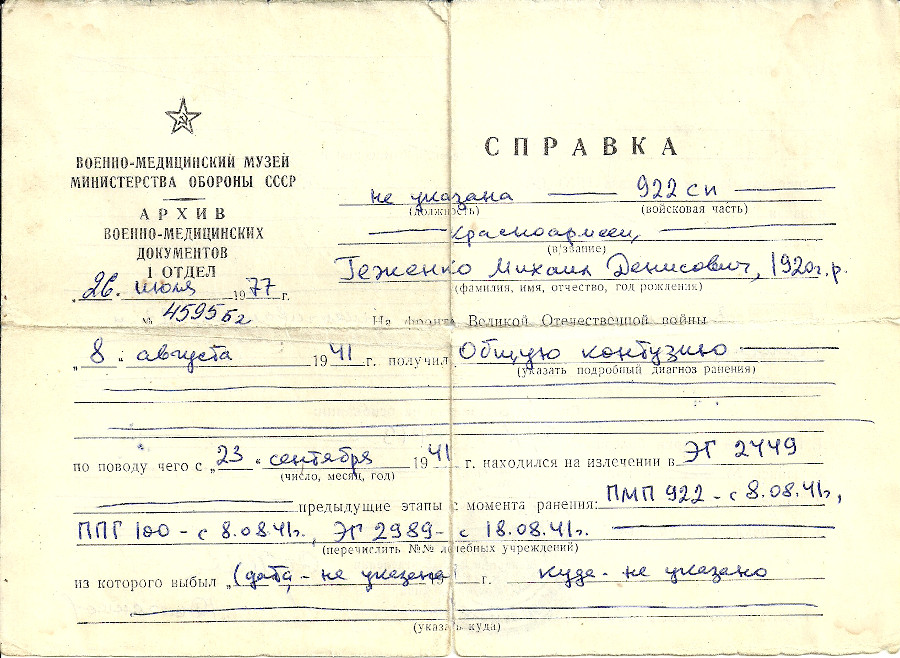

Потом, наконец, вырвались из этого леса, и пошли своим ходом, но даже не знали куда идти. Помню, нарвались на немецких автоматчиков, они нас обстреляли. Мы тоже, чем могли попукали-попукали. Помню, как днём отбили какой-то хутор. Завязался бой, но видно немцы уже и сами отходили, потому что мы постреляли-постреляли, немцы уехали и мы вошли в этот хутор. Нас немного, около взвода, на хуторе пусто, никого нет. Смотрим, какие-то постройки, оказывается сыроваренный завод. Вот это нам была радость… У нас же из еды давно ничего нет, последние сухари на несколько человек ломали. Положишь кусочек за губу и сосёшь его как конфету. Наелись досыта впервые за долгое время, чего-то набрали в вещмешки, и утром опять двинулись. Пришли в какую-то часть, 922-й что ли полк, и вот там меня ранило.

Рано утром, на заре, ещё птички пели, подъехала кухня. Ну, мы сбежались человек пять-шесть из нашего расчёта, присели кругом, повар стал разливать, что там приготовил. И вдруг артобстрел. Помню, только первые два взрыва, а третий видимо попал прямо в центр, и дальше уже не помню…

Сапёры откопали, думали, что убит, но я оказался живой, пусть и тяжело контужен. Дорогой мне рассказали, что из моего расчёта только я живой и остался… Везли на подводе, и помню сильно орал, потому что у меня и грудная клетка разбита и позвоночник повреждён. Совсем не мог двигаться, из правого уха щла кровь. К тому же ослеп, всё спрашивал, день сейчас или ночь? Вот тебе моя война! Честно, никуда не бегая, получил подарок от фашистов…

Помню, как в санбате лежал в какой-то палатке, делали уколы, видимо от боли. Всем перевязки делают, а меня даже трогать нельзя. Услышал, как сказали про меня: «Этот безнадёга…» Но всё-таки отправили в тыл. Навсегда запомнил слова, которые сказал мне на прощание один врач: «Ты солдат, родился в рубашке! Мы тебя несколько дней вытаскивали с того света. Теперь будешь долго жить!», и вот я исполняю приказ этого полковника и живу…

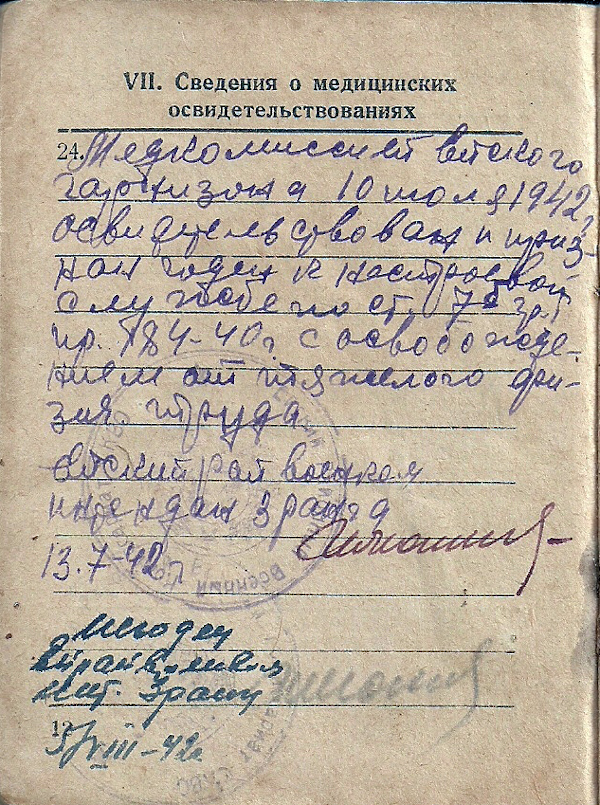

А потом уже госпитали один за другим: Серпухов, Рязань, я уже и не вспомню все. Потихоньку в себя приходить и вспоминать, что я ещё живу, начал уже за Рязанью. В Москве три месяца пролежал, по горло весь загипсованный. Дышать трудно так я всё время хотел разорвать этот панцирь… Какое же счастье было, когда, наконец, я встал на костыли.

В общем, четыре месяца я провёл в госпиталях, а когда более-менее пришёл в себя, меня отправили долечиваться домой. Дали в сопровождение сестричку и поехал я в Ейск. Ну, что жил дома, ходил на костылях и лечился у одной бабки. А потом пришли немцы… (оккупация Ейска продолжалась с 9-го августа 1942 по 5-е февраля 1943 года – прим.ред.) И что получилось?

Даже в оккупации ведь надо на что-то жить, как-то зарабатывать на кусок хлеба, помогать семье. А что я мог, ведь едва ковылял после ранения. Но когда я ещё только вернулся из госпиталя, то встретил девчонку, с которой учился в одном классе. Она мне откровенно симпатизировала и решила помочь. Замолвила словечко своему отцу, который при немцах занял высокий пост в городской администрации. Чтобы получать паёк я должен был на различных собраниях зачитывать людям приказы немецкой администрации. Я ведь был прекрасный чтец, голос у меня был поставлен что надо. Дело в том, что в последних классах я подружился с Сергеем Бондарчуком, который впоследствии стал великим режиссёром. Помимо весёлых воспоминаний о том, как мы с ним в резиновых сапогах ловили бычков в Азовском море, нас с ним связала и общая любовь к театру. Именно он меня ею и заразил. Сначала ходили с ним расклеивать афиши. А потом уже вместе ставили школьные представления, интермедии, спектакли и сами играли в них. Никогда не забуду, как мой друг многократно заставлял слушать оперу «Запорожец за Дунаем», для того, чтобы я искусно исполнил роль офицера в его спектакле. А какие Серёжа рисовал усы, от настоящих не отличишь. В один день мы даже поклялись в вечной любви театру и в знак данного слова набили друг другу татуировки: он мне - арфу, а я ему – парусник. После окончания школы, Бондарчук подбил меня поехать в Ростов и там мы поступили в театральное училище. Кстати, мастерство нам преподавал сам Юрий Завадский. Но потом нас жизнь развела, Сергей впоследствии стал великим режиссёром. А из меня режиссёр не вышел, но артист вроде получился неплохой. И люди так говорят, и звание имею, награды.

Ну, раз я в таком деле поучаствовал, два, а потом и мать мне сказала, да я и сам понял, что этим делом заниматься не нужно. Поэтому не стал больше никуда ходить, скрывался, а от этой девчонки просто бегал, хоть она мне тоже нравилась. Так что я считаю себя дважды подранком. Потому что был тяжело ранен и потому что пережил оккупацию. Как я жил в оккупации, что делал, как выкарабкался, это ведь никого не интересовало. Но после войны началось… Считалось, что раз оказался в оккупации, значит служил у немцев. И начались вопросы: где ты был, где воевал, как выжил? Хотя я никого не предал, никакой беды никому не принёс, ничего плохого в жизни не сделал. Единственное моё прегрешение, что израненный, искорёженный, оказался в оккупации, но прожил честную, порядочную жизнь.

В общем, кое-как промучились эти полгода под немцами, а в феврале 1943 года нас освободили. Почти всех кого можно, сразу призвали, остались только старики, дети, да такие калеки как я. Долго ещё лечился, и только потом меня признали годным к нестроевой службе и отправили на фронт.

Как ограниченно годного меня направили служить в КЭЧ (квартирно-эксплуатационная часть) – это такое подразделение, которое следует за передовыми частями и снабжает их всем необходимым: питанием, санитарно-гигиеническими принадлежностями, махоркой и так далее. Вот с этой частью я и шёл до самой Победы. Освобождали Западную Украину, Румынию, Югославию. Сколько я всего насмотрелся, но знаешь, что самое страшное? Помню, в одном месте на нашем пути оказался концлагерь. Так хорошо его помню… Он был поделён на две части: в одной – военнопленные, в другой – мирные жители: евреи, поляки, русские, украинцы, старики, женщины, дети. И все, все, все до единого расстреляны…. Вот что творили эти сволочи при отступлении! Смерть витала повсюду, этот въедливый, жуткий, не дающий покоя запах смерти... Тела-скелеты. Кто на проволоке висит, кто в общей куче, кто рухнул на землю, убегая от пулемётной очереди. А на колючей проволоке висел ребёнок лет шести. Личиком в самые колючки, ручонки-ниточки вытянуты вперед… Я посмотрел вниз, куда тянулись детские ладошки. На дороге валялись какие-то овощи: наверное, к ним, случайно выпавшим из немецкого автомобиля, тянулся малыш в последнее мгновение своей жизни… Эта картинка у меня до сих пор перед глазами стоит… Так что я видел эти ужасы своими глазами, и не могу лгать на этот счёт! Фашистам нет и не может быть никакого оправдания! Такое не прощают и спустя сто, двести, даже тысячу лет.

А в Югославии меня опять ранило, схватил две пули… Попал в госпиталь, но там у меня началась светлая полоса. Ведь именно там я познакомился с сербской девчонкой, которую полюбил на всю жизнь. Началось с того, что она сдала для меня свою кровь. Когда меня привезли в госпиталь, нужно было сделать переливание, крови я потерял много, но нужной группы не оказалось. Тогда один врач вспомнил, что у медицинской сестрички Катицы кровь той же группы, что и у меня. И мне сделали прямое переливание — я лежал на одной койке, а она, моя будущая жена, на другой. Вот с этого момента эта кровь, войдя в меня, во всех смыслах, осталась со мной по сей день. Чтобы произвести впечатление, я пел моей Катеньке песни — все, которые помнил. А репертуар у меня был что надо. Я, например, знал многие арии оперетт Имре Кальмана! Ну, конечно же, она не устояла перед этим порывом любви. Катица знала русский, её отец в первую мировую воевал на стороне русских, и в первый раз женился где-то в России. Но именно отец её и отговаривал. Понимал: уедет дочь с этим советским парнем, – и он её уже вряд ли когда-то увидит. Да и сам я ей говорил: «Катенька, ты подумай хорошо! Я пойму…» Но мы так полюбили друг друга, что она бросила семью, родных, и увязалась за мной. Что та война? Любовь сильнее!

Уже в Берлине в военной комендатуре нас официально зарегистрировали. У меня в паспорте стоит отметка о регистрации – город Берлин 1946 год. Моя жена тоже была патриотка. Отец воевал в югославских партизанах. Братья её погибли, постреляли немцы, так что у нас к ним особый счёт…

Я ещё годик послужил, а затем мы отправились в Союз. Ехали с самыми светлыми надеждами и мечтами, а вернулись в разбитую, разрушенную войной страну... А тут ещё ссора Тито с Иосифом Виссарионовичем нехорошо аукнулась югославам, оказавшимся в СССР. Катенька так хотела учиться во ВГИКе, какое там… Ей даже запретили жить в больших городах, поэтому скакали по всей стране. До 1957 года больше десяти театров сменил. Кругом ведь разруха, полуголодная жизнь. Если жить есть где, так кушать нечего. Или, вроде, с едой более-менее в порядке, а жилья никакого. Помню, приехали в Николаев, получили жильё. Заходим, крыша как решето, снег идёт, и пол холодный, а у нас росла маленькая дочь Елица. Теперь я понимаю, на какие жертвы шла моя Катенька ради меня. Это и называется любовь. Такой сегодня уже, наверное, и нет… Так что очень непросто начиналась моя театральная карьера.

Как же вас в Кишинёв занесло?

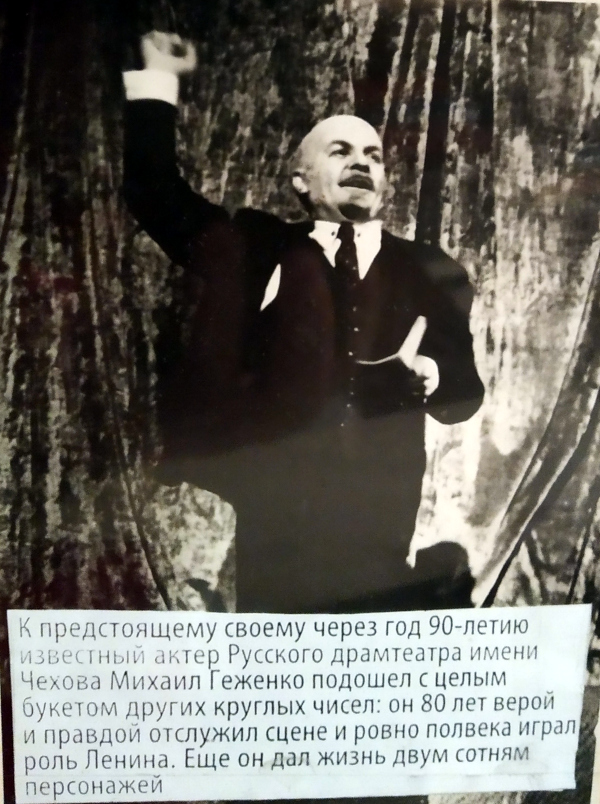

Я был знаком с театральным режиссёром Евгением Венгрэ. Он меня ценил как актёра. Я как раз засобирался в театр Измаила, знаешь, нам очень захотелось куда-то южнее, согреться, а тут вдруг он пишет: «Приезжай в Кишинёв! Тут есть русский театр, в котором я начинаю работать». Так и осел здесь, и корни пустил. 57 лет отыграл в ставшем родным Русском драматическом театре имени А.П. Чехова, до 94 лет выходил на сцену. Сыграл более двухсот ролей, от Ленина до Фирса. Конечно, можно сказать, что я, в отличие от кого-то, всего лишь артист периферийного театра. Но я его очень полюбил. Работалось с радостью – это было творчество во всей палитре красок, с теплотой вспоминаю полные залы и признательность зрителя. Нет-нет, я благодарен своей актёрской судьбе. Мне, кстати, не раз говорили, что будь я молдаванином, мне бы давно самые высокие звания присвоили. Вот хочешь, я тебе про свой первый день здесь расскажу?

Вышли с Катюшей из поезда, и присели в скверике перед вокзалом. Вокруг одни мазанки. Смотрю, магазинчик, написано «пыне». Идёт человек, я и спрашиваю: «Скажите, пожалуйста, пыне – это пиво?» Он по-доброму рассмеялся: «Нет, пыне – это хлеб, по-нашему, по-молдавски», и заговорил со мной так тепло, словно мы с ним сто лет знакомы.

В первый же день сосед пригласил меня в гости: «Зайди ко мне на минутку, я тебя хорошим вином угощу!» И вот как сейчас помню: земляной пол, стены, белённые известью, и душистый аромат мяты, рассыпанной на полу. Деревянный стол с молдавской закуской - солёным болгарским перцем, хлебом, брынзой и глиняным кувшином с домашним вином. Казалось, что ничего вкуснее я не пробовал. В тот день я понял, что хочу жить и работать здесь, с этими людьми столько, сколько отведёт мне Господь. Это у чиновников свои принципы, а простой народ – другой… Скверны в молдаванах от природы нет. Я обходил всю Молдавию, пешком, своими ножками, – ну, нет такого села, деревни, где не побывал бы Геженко, где мы бы не играли спектакля. И везде нас встречали душевно, как родных – так и пиши! Холодцы, плацинды, голубцы, вино, щедрость у этих людей невероятная. Поэтому я своим внукам сказал: никуда отсюда не поеду! Здесь уже и моя земля. Моя Катюша похоронена в этой прекрасной православной земле, и я в неё скоро лягу…

Михаил Денисович, вы прожили большую и насыщенную жизнь, можете вспомнить самые-самые счастливые мгновения?

Самый-самый счастливый момент – это когда мы с моей Катенькой расписались в Берлине. Полных шестьдесят лет мы с ней прожили душа в душу, и до сих пор тоскую о ней…

Я тебе скажу словами Сенеки, которого играл в спектакле «Калигула». Он говорил: «Всё в мире чужое, наше только время!» Вот это время, отпущенное каждому на земле, надо беречь, стараться его использовать с пользой, с любовью. Ничего нет святее любви в нашем мире!

Счастье, когда в первый раз сыграл Ленина. Мне ведь поначалу не давали хороших ролей, тем более Ленина: «Не положено, – объясняли мне, – вы были в оккупации…» Но я добивался этой роли – и добился. Для меня этот образ – целая жизнь, потому что я считаю Ленина явлением в мировой истории, колоссальным стратегом. Уверен, если он дожил хотя бы до шестидесяти лет, то не случилось бы в СССР такого безобразия! Поэтому я работал над ролью с огромным желанием. Очень тщательно проштудировал его произведения, всю литературу о нём, воспоминания современников, часами слушал пластинки с речами Владимира Ильича, все фильмы о нём просмотрел. Я считал, что надо вжить Ленина в себя, стать им, и тогда уже ты не ты, а вождь! Я настолько вживался в роль, что в образе не мог себе позволить бранного слова, сигареты или стопки водки. Представлял, как Ленин стоял на броневике, как он общался с массами, ловил внутреннее состояние его жеста. И я словил, да, чёрт возьми, словил!

Говорят, я был истинным Лениным. Я бы и сейчас показал его проходку, но из больницы недавно вышел, воспаление лёгких перенес, тяжело мне. Ещё надо было тонко уловить грань между картавостью и грассированием, присущую Ленину. Мне это удавалось. Только на грим уходило минимум два-три часа, но люди, увидев меня, рты разевали, просто столбенели. Я был внутренне собран, почти не говорил, вживался в роль. Да что говорить, всю свою жизнь, все свои поступки я сверяю по Ленину, думаю, а как бы он поступил в той или иной ситуации. И стыдиться мне нечего. Я чист перед своей совестью! Поэтому меня так коробит от того, как сейчас играют Ленина. Чистые клоуны! В Ленине прошла вся моя жизнь, до гробовой доски будет связана с именем этого великого человека. Я не был членом партии, но до сих пор сердцем коммунист! Вот сейчас в больнице лежал, так агитировал пациентов голосовать на парламентских выборах за коммунистов. Все соглашались со мной, особенно крестьяне.

Я очень много выступал в образе вождя: в театрах, на съездах комсомола, в пионерских лагерях, в воинских частях, на различных предприятиях и в районных домах культуры. Играл Ленина в спектакле «В бурю» самого Анатолия Эфроса, который тот ставил в Кишинёве. Так представь, другие актёры, тоже игравшие Ленина, брали по 100 рублей за воплощение образа вождя. Я же не брал ни копейки, считал, что не имею на это морального права. Только просил подарить мне книгу с дарственной надписью от коллектива, перед которым выступал. Большущую стопку этих книг я потом сдал в музей.

Ещё счастливый миг - Победа. Конец войны. Помню, как наш полковник вызвал меня к себе: «Ты знаешь немного немецкий. Ну-ка, лети на близлежащий спиртзавод, вот тебе две канистры, попроси у хозяина, пусть нальёт доверху». И я с шофёром, на «студебеккере» помчался на заводик. Нам налили канистру шнапса, а другую – коньяка. И мы праздновали целую неделю этот День Победы. Целую неделю, представляешь?! За один ТОТ день…

А в войну вы верили, что останетесь живым?

Ты знаешь, верил. Ведь когда я уходил в армию, бабушка благословила меня на защиту Родины нашей иконой, которая из поколения в поколение служила роду Геженко надёжным оберегом. И кроме того дала мне молитву, которую написала сама на клочке бумаги. Я её зашил в гимнастерку, и до самого конца войны она у меня хранилась. Как тут в бога не станешь верить? (В 2016-м году Михаил Денисович подарил одну из самых ценных реликвий своей семьи — икону Господа Вседержителя, которой более 300 лет, церковному музею кишиневского храма Святого князя Владимира - https://ru.sputnik.md/society/20160523/6797693.html ) Так что образ Христа, бабушкина молитва, вшитая в нагрудный карман, и вера в жизнь и Победу оберегали меня всю войну. С ними в сердце прошагал я от Смоленска до Берлина. Трижды был ранен, но остался жив.

Но жизнь идёт, время меняется, и сейчас многие уже и не осознают, какой страшной выдалась эта война. Отсюда и такое желание встречаться с молодёжью, потому что когда смотришь эти современные фильмы о войне, невероятно искажённые, это вызывает большую горечь, неправда это всё… Война была другая! Какие фильмы снимали в 60-е годы, в 70-е, правдивые, глубокие. Настоящие! Потому что их снимали талантливые люди, которые сами пережили всё это. А сейчас что снимают?! Как им не стыдно за такую «работу»?

Сейчас я инвалид 2-й группы, здоровье плохое, но, несмотря на это делаю великое дело. Борюсь против того, против чего воевал в войну – борюсь с явным фашизмом. Ненавижу его! Я к этому отродью имею особый счет. И что бы ни произошло, срока давности этому не может быть! В какое бы одеяние оно не рядилось, отродье и останется отродьем! Какую бы шубу не одели, какие бы ордена не нацепили, они есть выродки! Выродки человеческой породы! И то, что происходит сейчас, я считаю, происходит жуткая борьба добра со злом. Невероятно обидно видеть, как сегодня в печати, в телевизионных передачах, по чьему-то подлому заказу стараются всячески обелить «коричневую чуму» ХХ-го века. Белое называют чёрным, а чёрное белым… Больно наблюдать такое кощунство. Разве ради этого мы сражались?!

И всё-таки добро должно победить! Человек не может всю жизнь мучиться, он должен жить как человек! То, что сейчас творится в Молдове, да и не только у нас, но и на Украине (эта часть беседы состоялась в 2012 году), и во многих других странах это большой минус тем правителям, что засели наверху и мучают народ. Мучают, как мучал Гитлер только методы у них отличаются. Поэтому я и хочу сказать, напомнить молодёжи, чтобы она не забывала, что мы – участники войны, избавили человечество от страшного монстра. Помните нас и не забывайте!

Свой путаный рассказ я хочу закончить словами великого чеха Юлиуса Фучика – «Люди, я любил вас. Будьте бдительны!» Не гонитесь за дешёвкой, боритесь за правду! А правда бывает одна! Две правды не могут быть! Даже по Библии есть только одна правда, вот за неё и нужно бороться!

| Интервью: | А. Петрович |

| Интервью и лит.обработка: | Н. Чобану |

Когда материал уже был готов к публикации, пришла печальная новость. 9-го апреля 2020 года на сотом году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, кавалер ордена «Отечественной войны», медалей «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За Победу над Германией», высших молдавских наград – «ордена Республики» и «ордена Почёта», обладатель звания «Маэстро искусства», старейший актёр Русского драматического театра «имени А.П.Чехова» Михаил Денисович Геженко…

В середине 2000-х годов майским вечером в канун Дня Победы, я ехал в маршрутке по проспекту Молодёжи. Заняв любимое место у окна, я смотрел на зеленеющий город, который вот-вот собирался умыться весенним дождём. На противоположной стороне улицы бойкий старичок в цветастой рубашке, с букетом цветов в руке, резво стремился успеть на отходящий троллейбус. «Рогатый» ушёл прямо из-под носа и дед грозил ему вслед кулаком и так искренне расстроился, что запустил руку в развевающиеся от ветра волосы, словно собирался их вырвать. Маршрутка тронулась, и я успел разглядеть – на синей материи пиджака блеснули медали старого солдата. Таким я впервые увидел ДЕДА.

Осенью того же года я возвращался из города на троллейбусе. Моё внимание привлек дремавший «по-пожарному» дедуля, сидевший у окна. Его лицо показалось мне знакомым. Но где я мог его видеть? Орденские планки на груди подсказали ответ – это же тот самый старик, не успевший тогда на троллейбус! Он ехал с рынка, я помог ему донести до квартиры продукты. Нет, не до квартиры, до самого настоящего музея! Деревянные скульптуры, картины, архивные фотографии – всё это казалось невероятным в маленькой «хрущевке». Так мы познакомились с ДЕДОМ.

Много воды утекло с тех пор. Каждая встреча - подзарядка духа, ума и бодрости. Глядя на него, не верилось, откуда в этом сухом старике столько энергии! Но он умел радоваться жизни, несмотря ни на что. Сколько всего мы успели пережить, с улыбкой и со слезами. Совместные походы на рынок в канун Пасхи, когда нашу тихоходную пару чуть не растоптали, театральные премьеры с «разбором полётов», когда, казалось, Дед начнёт колотить своих юных коллег палкой, незабываемые празднования Дня Победы… Я не заметил, как мы стали родными, а вот ему это стало понятно после нескольких лет нашей дружбы.

Я не знаю, за что благодарен Деду больше всего. За то, что научил меня выступать на публике? - «Ты о ком рассказываешь, о тёщиных блинах или о героях Отечественной войны?! Изволь говорить чётко и внятно, сделай так, чтобы на тебя было не только интересно смотреть, но и можно было слушать!» Перед каждым своим публичным выступлением я вспоминаю его приёмы и скороговорки. За то, что научил меня видеть дальше своего носа? Когда двое юных колядующих спёрли у Деда кошелёк со всей пенсией, мы подняли на уши всю районную полицию. Похитителей вскоре нашли, они уже успели истратить половину суммы, и явились к Деду в компании участкового и рыдающих матерей. - «Пишите заявление, дедуля. А ребят этих мы накажем по всей строгости закона». Никакого заявления он писать не стал. Он вынул из возвращённого ему старого клеёнчатого кошелька две купюры по 200 лей, вручил их воришкам и отпустил с миром…

Дед научил меня по-другому смотреть на мир. Он никогда не жаловался на свою судьбу, наоборот, искренне радовался каждому новому дню. На свой 90-й день рождения он загадал: прошу у Господа только одного – сохранить до последнего часа ясность и трезвость ума и возможность ухаживать за собой. Бог исполнил его желание… За месяц до юбилея Победы он ушёл. Теперь ему не нужен мой локоть, сжимая который он непременно напевал «Держи меня, соломинка, держи». Больше не разбудит его звонок в половине шестого утра, чтобы рассказать о том, что вчера он видел меня в телепередаче. Но я говорю СПАСИБО, ДЕД, за то, что ты был и навсегда останешься в моей жизни.

Алексей Петрович