Я родился 18 апреля 1920 года в с. Ивановка Очаковского района Николаевской области. Это единственное русское село в данном районе, населенном исключительно украинцами. Расположено оно на берегу Черного моря. Наше село было основано бывшими солдатами Суворова, которые отличились при взятии Очакова, и по возрасту их как заслуженных ветеранов баталии определили на поселение в Украине, где и наделили землей. У нас в Ивановке даже имелась улица, которая называлась «Чокивка» в честь нашего героического предка. Родители мои были крестьянами-середняками, имевшими крепкие родственные связи в селе, у меня было три дяди и тетя, жившие по соседству. Были в Ивановке и однофамильцы, но они не являлись нашими прямыми родственниками. Так что семья была большая, у меня имелось четыре брата и сестра. Самому старшему брату Ивану было 22 года, когда я родился. Следующим шел Николай, 1900 года рождения, потом Василий, 1906 года, Федор, 1907 года и сестра Ефросинья, 1913 года. В личном хозяйстве у нас имелось две лошади и корова, был свой огород, сад и виноградник неподалеку от села. Когда в соответствии с декретом о земле от 1917-го года крестьян стали наделять землей, то наша семья получила приличный надел, хотя мой отец не участвовал ни в Первой мировой, ни в Гражданской войнах. Вскоре у нас было создано Товарищество по совместной обработке земли (ТОЗ). Затем организовали колхоз, причем все было сделано тихо и мирно, те, кто не хотел идти в коллективное хозяйство, оставались единоличниками, никого насильно не загоняли. Но где-то через год все крестьяне вошли в колхоз.

Я окончил семь классов. Поступил в Одесский техникум машиностроения, проучился только один курс, к тому времени отец умер, одна мать была не в состоянии меня выучить, так что я пошел подмастерьем в кузницу, мне было уже шестнадцать лет. Мой двоюродный брат трудился кузнецом, и вот он меня учил всем премудростям своей профессии. Кроме того, я писал заметки в районную газету о сельской жизни. И в 1938-м году в июле месяце меня пригласили в редакцию, где сказали о том, что зачисляют в штат. Я стал работником, который держал с местными корреспондентами. Объезжал села и вел заметки. Если на кого-то что-то написали, жалобу или еще что-то, то мы проверяли все самым подробным образом, чтобы затем не оправдываться и не испортить человеку биографию. И вот я этими вопросами частенько занимался. А в мае 1939-го года по комсомольскому набору был призван в военно-морской флот. Попал в Ленинград, сначала в военно-морскую школу младших специалистов, она находилась в Ораниенбауме. Учился по специальности, связанной со снабжением вещевым довольствием экипажей кораблей. А в декабре 1939-го нас перевели на Соловецкие острова для учебы в объединенной школе учебного отряда Северного флота. Оттуда еще летом 1925-го года всех заключенных вывезли на материк. Сам Северный флот был образован из Северной военной флотилии только в 1937-м году, так что ему требовалось много специалистов.

Учился я ровно шесть месяцев, мы изучали оружие, тактику, как строевые военные, а потом, когда окончился срок учебы в объединенной школе, приехали «покупатели» из различных флотов и нас всех позабирали. Кто-то из выпускников школы был направлен в Тихоокеанский флот, кто-то отправился на Северный или Черноморский флота. А я вернулся в Ленинград и попал на линкор «Октябрьская революция». Это был дредноут, спущенный на воду еще в царской России. Огромный корабль длиной около 185 метров, экипаж которого насчитывал больше тысячи матросов и офицеров. И я занимался снабжением корабля и обмундированием новобранцев. Также выдавал новое обмундирование тем, кто отслужил свой срок и должен был вернуться в свои родные места одетым с иголочки.

Кстати, о начале и ходе Второй Мировой войны мы не сильно говорили на политинформациях, но наш корабль участвовал в советско-финской войне 1939-1940 годов, оказывая огневую поддержку нашим войскам на суше. Мы стреляли из своих мощных орудий по финским тяжелым береговым батареям, которые сдерживали продвижение наших войск. Кстати, во время занятий политруки нам подробно рассказывали о том, что финнов поддерживали Англия и Франция, а вот о немцах тогда говорили нейтрально.

После того, как советско-финская война закончилась нашей победой, началась мирная служба. На тему возможной войны с Германией был наложен негласный запрет, так что мы о ней не распространялись. Но чувствовалась какая-то внутренняя напряженность, особенно когда мы освободили западную Украины и западную Белоруссию и получили единую границу с Германией. Но с немцами был заключен пакт о ненападении, хотя все мы внутренне были настроены на то, что надо готовиться к войне. И проскальзывали слухи о готовящемся нападении, в основном от членов команд наших судов, которые через Архангельск ходили в Англию. Чувствовалось, что назревают события.

В мае 1941-го года после двухгодичной службы на линкоре «Октябрьская революция» я готовился к первому отпуску. Но в связи с объявлением по флоту 19 июня 1941 года готовности № 2 меня никуда не отпустили. По сути, данный термин обозначал запрет на увольнение личного состава военных кораблей на берег. А 22 июня 1941 года фашисты напали на Советский Союз. 21 июня 1941 года была суббота, я находился на корабле, стоявшем тогда в Таллинне, и готовился к краткосрочному увольнению на берег. Гладил свои брюки и задержался после отбоя, так что увидел, как к нашему кораблю подошел катер командующего Краснознаменным Балтийским флотом вице-адмирала Владимира Филипповича Трибуца, и начальника штаба флота. Я уже тогда почувствовал, что затевается какое-то серьезное дело, ведь во время учений на нашем корабле зачастую поднимался флаг командующего флотом. Так что запахло порохом – об этом свидетельствовал визит вице-адмирала. Затем утром нам сообщили, что в 12-00 с заявлением выступит Молотов. На корабле был объявлен большой сбор, в ходе которого мы услышали речь Молотова. Так все на «Октябрьской революции» узнали о том, что началась война. При этом хотел бы отметить, что запахло войной еще раньше, потому что наши корабли за три дня до этого сообщали о том, что в Финском заливе появились неопознанные морские мины, а уже 23 июня 1941 года крейсер «Максим Горький» подорвался на одной из этих мин и потерял носовую оконечность. Он пришел задним ходом в Таллинн, а оттуда уже был переведен в Кронштадт. Поэтому Балтийский флот был готов к отражению атаки.

Линкор «Октябрьская революция» вскоре был переведен из Таллинна в Кронштадт. И здесь по решению Военного Совета Ленинградского фронта 12 сентября 1941-го года за счет личного состава Балтийского флота была сформирована 7-я бригада морской флота. При этом кадровый состав «Октябрьской революции» не должен был быть ослаблен. И вот пришел приказ на наш линкор, выстроили весь личный состав, и объявили о том, что поступил приказ о создании бригады морской пехоты в учебном отряде подводного плавания имени Сергея Мироновича Кирова за счет экипажей линкоров, эсминцев, подводных лодок и других боевых кораблей Балтийского флота. Вызывали только добровольцев и вперед вышли свыше 500 моряков из экипажа. К 22 сентября 1941-го года бригада была полностью сформирована, после чего мы приступили к боевым действиям в районе Фарфорового завода. Я попал во 2-й батальон, и когда мы пришли на передовую, была уже построена большая ротная землянка, поэтому нам оставалось только вырыть ход сообщения к траншеям на передовой. Но на всю нашу роту была всего одна большая лопата. И чтобы не ковырять землю непонятно чем, мы размерили участок земли, и получилось, что я должен был прокопать полтора метра в длину и в глубину в полный рост человека. Когда пришла моя очередь, и я начал копать, уже сгустились сумерки. И тут начался обстрел местности, немцы били из минометов и орудий, но я поставил себе задачу, что, пока не выкопаю норму, то не уйду. Выкопал все в итоге, и, оставив у хода сообщения лопату для сменщика, пошел в землянку, и все. Больше ничего не помню, что со мной и как произошло. Одна темнота.

|

Линкор «Октябрьская революция», на котором служил Андрей Семенович Чоков |

Опомнился только в медсанбате. Все люди там были в белом, медсестра подбежала, увидев, что я очнулся и начал ворочаться. Говорит мне: «Вы не волнуйтесь!» Оказалось, у меня контузия и ранение осколком в левую руку. Три дня пробыл я там, а потом меня направили в госпиталь, расположенный в Ленинграде. Он находился в Инженерном, или Михайловском замке. Находился в палате контуженных, нас было семь человек, причем трое из нас были крепко контужены, у двоих постоянно случались такие припадки, что ужас. В декабре 1941-го года меня выписали из госпиталя и направили в запасной стрелковый полк. Обучения как такового не было, приводили с ужина, строили во дворе, после чего приходили различные военные командиры, вызывали артиллеристов, пулеметчиков и связистов. Их отбирали, а я ведь матрос, меня никто не трогает. И на второй день так, и на третий. Я был в тельняшке, с ремнем краснофлотца, бляха на нем со звездой и якорем. Затем начали поступать из госпиталя еще такие же матросы. И я им говорю, что если будут командовать артиллеристы и связисты, не делать шага вперед. Решили мы подождать, потому что слышали, был приказ о том, что после ранения или контузии матросов должны вернуть на корабль. Не знаю, насколько это была правда, но нас собралось двенадцать человек. Уже старшина запасной стрелковой роты сердится, говорит, мол, когда я уже перестану вас кормить, что мы проедаем казенные харчи.

Тут приезжает какой-то представитель с фронта и нас всех построили, мы стоим особняком, рядом пехота и связисты. И идет какой-то большой командир, останавливается напротив нас и спрашивает, что это за бригада такая стоит. Командир запасного стрелкового полка объясняет, что мы моряки, и он не знает, куда же нас девать и что с нами делать. Тот удивляется: «Как ты не знаешь? Ты их должен немедленно направить во флотский экипаж, так как они обязаны вернуться на свои места службы!» Дальше представитель прошел по строю, выбрал солдат и куда-то уехал, после чего вызывает меня командир полка, так как знали, что я всех моряков организовывал. И он нам дает предписание, записывает наши фамилии и говорит, что мы шли из его полка куда подальше, точнее, в экипаж.

В результате мы пришли во флотский экипаж. Все куда-то разбрелись, а со мной остался один знакомый моряк, с которым я познакомился в запасном стрелковом полку. Приехал к нам какой-то представитель с большими полномочиями. Выяснилось, что организуется специальный батальон, в который берут только комсомольцев и коммунистов. В итоге я еще поспрашивал и узнал, что формируется лыжный батальон моряков Краснознаменного Балтийского флота. А я родился на юге, о каких лыжах может идти речь? Так что я говорю своему знакомому, который уже записался в эту часть: «Как же мне быть?» Но он только махнул рукой и говорит, мол, с лыжами ходить научим. Так что нас определили из экипажа в батальон, выдали теплое шерстяное обмундирование, фуфайки, валенки. При этом никто не знает, куда мы попадем. Три дня побыли в экипаже, потом раздалась команда строиться. Выстроились мы, ведут на вокзал, куда повезут, неизвестно. Сели в поезд и едем. Прибыли на берег Балтийского моря, раздается приказ выходить из вагонов и встать на лыжи, после чего двигаться вперед. Ничего не объясняют, командиры нас ведут. Приводят на Финский залив, который замерз, лед на нем. И вот по льду мы должны из этого населенного пункта пройти в Кронштадт, а это где-то километров двенадцать, не меньше. Но по льду на лыжах идти очень трудно. Из батальона на лыжах нас пришли не более одного десятка, а командир батальона, начальник штаба и вся его обслуга вместе с рядовыми бойцами положили лыжи на плечо и притопали ногами. Меня лично выручили руки, я шел на лыжах, сильно отталкиваясь палками.

Здесь мы полтора месяца охраняли путь, по которому проходило снабжение между Кронштадтом и Ленинградом. С одной стороны были немцы, а мы ходили на патрулирование, потому что их группы подбирались к берегу и минировали фарватер. В Ленинграде также стоял соседний лыжный батальон, и мы сходились в определенной точке, после чего возвращались обратно. Патрулировали в ночное время, и немцы больше не отваживались заниматься минированием. Потом стали думать, что с нами делать. В итоге отдают части батальона в 5-ю бригаду морской пехоты Балтийского флота. Это была уже знаменитая тогда воинская часть, которой командовал полковник Василий Казимирович Зайончковский. Так я попал в разведвзвод, сформированный в одном из батальонов, ходили мы по ночам в разведку на Ораниенбаумском плацдарме. При этом, у нас был 1-й батальон, которым командовал капитан Степан Иосифович Боковня, и в нем имелась отлично подготовленная разведгруппа, так что наша задача заключалась в том, чтобы отвлекать противника, пока разведчики Боковни брали «языка». Так что, как сами понимаете, награды и благодарности доставались первому батальону, а немецкие пули и мины – нам.

Хорошо помню один случай – пришли мы с разведки, а квартировались вчетвером у одной бабки, за стол сели, хозяйка что-то делала у печки, а мы чистили оружие, автоматы ППШ. Все быстро почистили, а я что-то задержался там, собрал автомат, все поставил на место, и стволом наверх на стул установил, затем как-то случайно нажал на спусковой крючок, а он стоял на автоматическом огне. Так он как начал строчить, я его уцепил руками и держу, а ППШ по потолку деревянному бьет, делает зигзаги. Мои ребята под стол с перепугу залезли, а бабка только крестится, пока весь диск в 71 патрон не вылетел. После этого случая мне хорошенько дали взбучку!

Пробыл я в разведке недолго, после чего вызвали меня в особый отдел, со мной еще одного парня, где создали группу из трех человек во главе с главстаршиной. Мы получили задание пройти по все еще закрытому льдом Финскому заливу в один небольшой городок, где живет в оккупации семья старшины и разузнать там о том, какие немецкие части стоят и как складывается обстановка на занятой врагом территории. Мы пошли по льду, выдали нам паек, а он замерз по дороге. Идем страшно злые, кушать хотим, подходим к какому-то острову, расположенному на Балтике. Навстречу нам выходит группа из девяти человек. Ну, мы залегли, старшина нам говорит, мол, я поднимаю руки и иду туда, если это не наши, то стреляйте по ним. Если не удастся выиграть бой, то потом отстреливайтесь и отходите. Оказалось, что это наши, на острове стоял гарнизон наших моряков, которые увидели, как мимо проходит группа из трех человек и выслали навстречу дозор. Старшина поднял руку, помахал нам, мол, все нормально и мы сошлись. Привели нас на остров, вызывают в штаб, но всем членам группы был дан четкий приказ о том, чтобы с собой не было никаких документов, и никому нельзя рассказывать кто мы и откуда мы. Поэтому на допросе мы молчали, язык на замке держали. В случае крайней нужды нужно было только назвать фамилию начальника особого отдела Михайлова. Нас трое суток продержали, вызывали по одному и допрашивали. Потом старшина все-таки сказал, что мы группа от Михайлова, нам вернули оружие и приказали возвращаться назад. Вернулись в особый отдел 5-й отдельной бригады морской пехоты. И были определены при этом особом отделе, меня взял к себе ординарцем заместитель начальника особого отдела. Старшину же куда-то забрали и мы его больше не видели. Оказывается, он сознательно ушел от маршрута, мы не должны были попасть на этот остров. Не хотел идти на оккупированную территорию. Куда он делся, и что с ним стало, я не знаю.

Через некоторое время моего командира направляют начальником особого отдела в 48-ю стрелковую дивизию имени Михаила Ивановича Калинина. И он забирает меня с собой. И вот, подношу ему котелки, чищу сапоги, мне хорошо в тылу, но очень тоскливо. И вдруг я узнаю о том, организовывают в Ленинграде фронтовые курсы младших лейтенантов. Я подхожу к своему начальнику и прошу его: «Михаил Кузьмич (я его никогда не называл по званию, потому что постоянно в них путался, они отличались от общевойсковых), я хочу на курсы». Тот сильно удивился и спрашивает, неужели мне у него плохо. Но я объясняю, что все хорошо, просто хочу стать командиром. Тогда особист говорит: «Ладно, ты служил мне хорошо, дам тебе рекомендацию в партию и направление на курсы через штаб дивизии».

|

Ансамбль самодеятельности линкора «Октябрьская революция», Андрей Семенович Чоков в центре в верхнем ряду, г. Кемь, 1940-й год |

Поехал я в Ленинград на эти курсы. Находились данные курсы в районе Большой Охты, там когда-то располагались казачьи казармы. Рядом Волковское кладбище. И вот мы учимся. В ноябре 1942-го года нас построили, весь личный состав, только начальство осталось в здании, и направляют всех на Невскую Дубровку. Нас было человек семьсот, никак не меньше, и по заданию мы должны были переправиться на вражеский берег и отогнать немцев от Невы, чтобы подготовить плацдарм для высадки войск. Но операция была организована из рук вон плохо, половина бойцов утонула еще при переправе, немец бил по переправочным средствам со всей мощи. Моя лодка перевернулась, я выбрался на берег, потому вырос на воде, и вернулся на исходный пункт переправы, находившийся в здании бумажной фабрики, крышу которой к тому времени разрушило, но стены все еще стояли. А это ноябрь месяц, вода холодная, я намок, вода налилась под галифе, так что сапоги пришлось снять, вокруг ужасный холод. И я прибегаю туда, а там сидит старшина нашей сводной роты, они с тыловиками развели костер и греются. Вдруг я захожу, как цыпленок мокрый. Меня раздели сразу же, старшина дал мне стакан спирту, а я никогда не пил до этого, мне же говорят пить, но я возражаю: «Ведь сдохну же!» Но все равно был приказ выпить. Так что я проглотил этот спирт, после чего завернули меня в палатку, уложили, и быстро заснул, а старшина с солдатами в это время на костре подсушили мою одежду. Как проснулся, одели меня, и приказали идти в тыл, там есть наши хозяйственные части. Я пошел, а там была лощина, и дорога по ней вьется. Навстречу мне идет полковник и три офицера с ним. Говорят: «Как там на том берегу?» Я отвечаю: «Если вы попадете на тот берег, то узнаете, а я даже переправиться не сумел». В общем, операция была провалена, людей погибла масса. Нас из курсантов осталась малая часть, куча убитых, многие попали в госпиталя. Остатки сводного отряда пешими с Невской Дубровки погнали до Пороховых, вели строем, мы страшно устали. Но когда туда пришли, то нам разрешили умыться и оправиться, мы немножко отдохнули. После передышки всех построили, отдали команду: «Шагом марш!» И вдруг оркестр заиграл. Я до сих пор помню, ну никакой усталости, как будто с нас ее сняли. И мы от Пороховых до Большой Охты шли под музыку. А там поставили два грузовика «ЗИС-5», у которых борта откинули, поставили на них столы, накрытые красной тканью, и нас встречали, записывали личные данные. Мы продолжили учебу, а в январе 1943-го года вышел приказ № 25, в соответствии с которым поменяли знаки отличия на петлицах погонами. И нас в феврале выпустили уже в погонах младших лейтенантов. К вводу погон мы отнеслись совершенно нормально, никаких кривотолков по этому поводу не ходило, только у некоторых, кто еще не видел офицеров в погонах, случались конфузы – они не понимали, что это у нас на плечах.

Меня направили командиром взвода в 4-ю стрелкового роту 2-го батальона 192-го гвардейского стрелкового полка 63-й гвардейской стрелковой дивизии, которой командовал генерал-майор Николай Павлович Симоняк, который командовал стрелковой бригадой при обороне полуострова Ханко. Стояли мы в поселке Морозовка, названном так в честь знаменитого российского ученого и народника Николая Александровича Морозова. Поселок был шикарным, даже своя больница имелась. Ночью по тревоге нас подняли, и тут пошел дождь, а у нас же только офицеров одели в полушубки, солдаты оставались в шинелях, они намокли, замерзли воротники, многие ребята растерли себе шеи. Но все равно, за ночь мы прошли на передовую под поселок Красный Бор. И на рассвете началась артподготовка, нас подняли в атаку, уже в первый день наступления дали причесать частям 250-й испанской «Голубой» дивизии. Но в этом бою меня ранило пулей в левую руку и перебило ее. Я пришел в какой-то населенный пункт, где какой-то начальник политуправления меня спрашивает: «Вы что, ранены?» Тогда все строго следили за тем, чтобы не было симулянтов при атаке. Объясняю, что при наступлении был ранен, меня перевязали и оказали помощь. Несколько дней я пробыл в Ленинграде, после чего по «Дороге Жизни» был перевезен в тыл и эвакуирован аж в Вологодскую область на станцию Вожега, где на базе местного железнодорожного оборотного депо организовали госпиталь.

После выздоровления меня назначили командиром запасной стрелковой роты, обслуживающей этот госпиталь. Но мне такая служба быстренько надоела и я начал проситься на фронт. Тогда меня направили в Вологду, где я пробыл несколько дней, после чего получил направление в Архангельск, в котором располагалось отделение курсов «Выстрел», эвакуированных из Солнечногорска Московской области в город Кыштым Челябинской области. Но филиал курсов находился в Архангельске и я там четыре месяца проходил переподготовку на командира роты автоматчиков. Оттуда меня направили в 21-ю армию, которая стояла на направлении к Смоленску. Стал командиром маршевой роты, а потом в беседе проговорился, что был ординарцем начальника особого отдела, и тогда меня назначили армейским военным дознавателем. Был такой случай – в той самой роте, которой я недолго командовал, произошло ЧП. Один узбек отрубил себе два пальца на левой руке. И вот меня послали расследовать этот случай, как это произошло. Оказалось, что два красноармейца пилили чурбаки, и один из них секанул себе по руке, один палец отрубил полностью, а второй висел на коже. Первую помощь узбеку оказывала женщина-военфельдшер, я ее спрашиваю: «Каков был характер ранений, когда вы ему оказывали помощь?» Но выяснилось, что она не переносит вида крови. Так что его направили в госпиталь, что называется. По «горячим» следам выяснить ничего существенного не удалось, и дело вел уже следователь. Я присутствовал на допросе, видел, что следователь добивался у узбека информации о том, что он хотел сделать этим членовредительством. Тот объясняет, что хотел «мало-мало» в госпитале побыть. Это, считай, самострел, впереди трибунал. И следователь ему говорит: «Как был ты узбеком, так им и останешься. Зачем же ты рубил два пальца на левой руке? На курок-то ты нажимаешь правой!» Но я думаю, что узбек не хотел самострелом заниматься, он просто думал в госпиталь попасть и все, потом обратно на фронт. Потом еще один случай произошел – когда отправляли маршевые роты на передовую, кладовщик в спешке, составляя ведомость, допустил оплошность, ватные брюки записал, а фуфайки не отметил. И при ревизии выявилась недостача. А по законам того времени офицерам, а он был командиром интендантской службы, делали начет, и он должен был всю жизнь недостачу выплачивать. У нас хороший командир запасного полка был, ему было где-то за 60 лет, но наиболее проницательным был начальник штаба, он меня вызвал к себе и говорит: «Езжай в эту часть, куда мы отправили маршевые роты, и опроси, получали ли они проклятые фуфайки». Так что я поехал на фронт, начал опрашивать недавно прибывших новобранцев, и первый же из них мне сказал: «Да вот она, фуфайка, на мне одета!» Так что этот интендант говорил мне, всю жизнь будет должен, ведь я спас его от практически вечной каторги. Потом надоело мне постоянно быть в резерве, подал рапорт об отправке на фронт, но тут запасной полк расформировали, и пожилой командир полка взял меня, начальника продовольственного снабжения и своего ординарца, и отправился в другой запасной полк, правда, уже не командиром.

Меня определили на первое время в один из батальонов, которым командовал один майор, хороший мужик, и я ему говорю: «Ну, зачем мне быть в тылу?! Сколько можно, отправь меня на фронт!» Но тот мне отвечает, что нет заявок на отправку офицеров на фронт. Вообще же в 1944-м году массовых требований об отправке командиров рот на передовую уже не было. Потери уже не были такими сильными, так что на мои ежедневные просьбы майор отвечал одно: «Нет заявки, не могу же я тебя старшиной отправить на фронт!» Вот взводные требовались постоянно, а командиры рот и выше – намного реже. Просидел в тылу немного, и тут неожиданно приходит заявка, и меня тут же отправляют в 109-ю стрелковую дивизию командиром роты автоматчиков. Прибыл я в один из дивизионных полков, а мне там командир и говорит: «Я уже назначил командиром роты автоматчиков другого офицера, так что принимай обычную стрелковую роту». А затем со мной произошла неприятность – дело в том, что после абсолютно ненужной и лишней шагистики в маршевых ротах я берег солдат на фронте, не напрягал их ненужными учениями, которые мало что давали, но изматывали людей. А во втором эшелоне люди должны отдохнуть перед возвращением в бой. Мы стояли в лесу, куда официально ушли для проведения занятий. Ну, позанимались немного, и я скомандовал перекур. Только одного солдата выставил на опушке леса, чтобы он стоял и следил, если кто-то будет идти, чтобы мне сразу же сообщил. А тот задремал, и тут как назло на лошадях приехали дивизионный начальник политотдела и заместитель командира дивизии по строевой. Представь себе, они видят, что солдат спит. В это время другой солдат вышел пописать, и увидел их. Прибежал ко мне в землянку, говорит: «Товарищ командир, там два начальника на лошадях едут». Я вышел, доложил им, что мы находимся на занятиях, и объявлен перерыв пятнадцать минут. Тогда начальник политотдела как бы вскользь замечает: «Уж больно длинный у вас перерыв получился». И меня отстраняют от должности командира роты, назначают другого офицера – привозят откуда-то старшего лейтенанта, я же был только лейтенантом. Когда меня отстраняли, солдаты были недовольны. Самым смелым у меня был командир отделения, он когда-то находился в заключении, рослый парень, оторви да выбрось. Так что когда представляли нового командира, он задал командиру полка вопрос: «А когда мы пойдем в бой?» Тот ответил, что пока не знает, но в скором времени. Тогда командир отделения снова спрашивает, как же это так можно прямо перед наступлением забирать командира роты, чей голос и характер солдаты уже успели изучить и понять. А новоприбывшего еще никто не знает, и его могут банально не услышать в бою.

|

С сослуживцем, Андрей Семенович Чоков справа, 1940-й год |

Но приказ есть приказ. Я был направлен в распоряжение командира дивизии, по прибытии спрашиваю нашего комдива генерал-майора Николая Андреевича Трушкина: «А чем же я буду заниматься?» Он назначил меня офицером связи штаба дивизии. Затем была Выборгская наступательная операция. И произошел один случай, который мне запомнился на всю жизнь. Мы наступали вдоль прямой дороги, когда нам встретился поворот. По болоту не пройдешь, только по дороге, так что финны выдвинули взвод на этот стык, и начали обстреливать нашу колонну, а я как офицер связи был на лошади, должен был найти потерявшийся где-то обоз, пробираюсь туда, и тут финны внезапно обстреляли машины, которые везли боеприпасы. Да так метко били, что снаряды начали детонировать. Поднялась паника. А паника – это страшное дело на фронте. Людям некуда бежать, ведь кругом болота. Идти вперед под пули нельзя, и назад нельзя, ведь сзади подпирают походные колонны. Быстро осознав происходящее, я кинулся в штаб дивизии, благо, был на лошади, и доложил адъютанту комдива о случае на передовой. Рассказываю о том, какая там паника страшная, надо Николаю Андреевичу все доложить. А тот в ответ, представляете, выпаливает: «Командир дивизии генерал-майор Трушкин отдыхает». И ничего не захотел слушать. Тогда я подумал, что с такими офицерами мы не смогли бы победить. Кстати, к обозу я самостоятельно вернулся и повел его по карте, точно определив, куда мне нужно его привести. И доставил его в штаб дивизии. Комдив был уже в курсе случившегося, но не пойду же я закладывать этого идиота, адъютанта. Хотя так и подмывало, ведь это тебе не две тетки перед штабным домом сошлись, тут серьезное дело было. Кстати, тогда спасло нас одно – из тыла на передовую шел батальон, и его командир, капитан по званию, когда часть дошла до поворота, не растерялся, а сразу же организовал оборону, и таких чертей дал финнам, которые было сунулись по дороге, что ужас. Вот так бывает на войне – один человек остановил прорыв противника. А ведь в запаниковавшей колонне, как после выяснилось, были и полковники, и подполковники – но никто из них не знал, что надо делать. Так что эта история на всю жизнь запечаталась в моей голове.

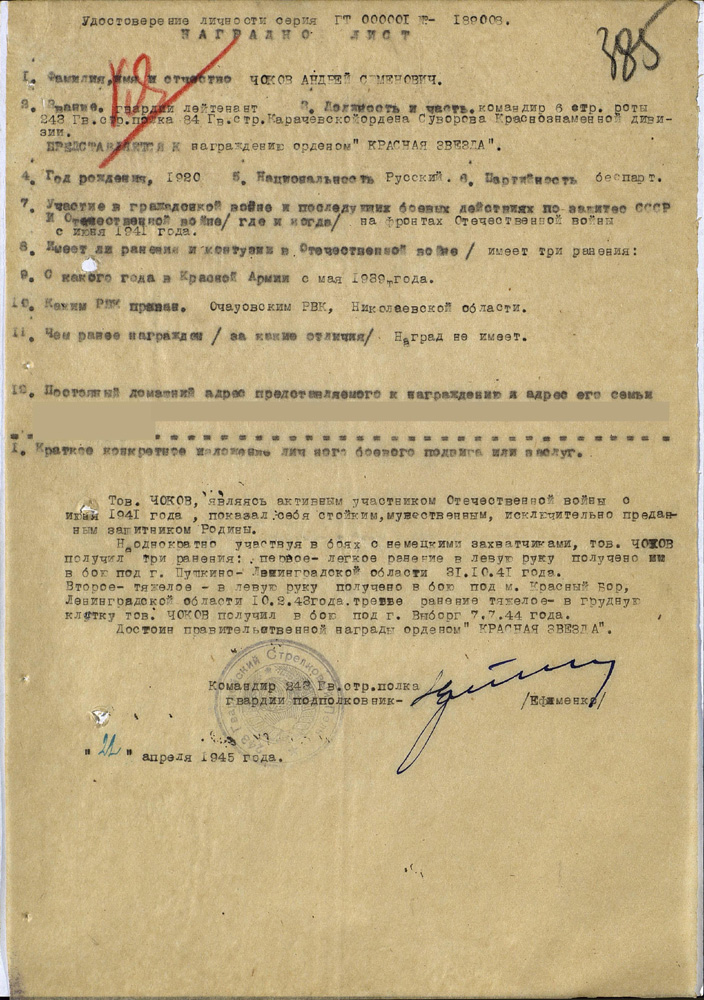

Боевые действия в ходе операции продолжались серьезные, вскоре погибли два командира взвода с моей роты, был убит командир роты, в итоге командование перешло единственному оставшемуся в живых офицеру – командиру третьего взвода. Тогда меня вернули на должность ротного. Пошли в наступление, после взятия Выборга продолжали наступать на финские войска, и я был тяжело ранен в грудную клетку в июле 1944-го года. Опять темнота, оказался на больничной койке, снова только там очнулся. После окончания лечения меня направляют в 84-ю гвардейскую стрелковую Карачевскую Краснознаменную ордена Суворова дивизию, которой командовал генерал-майор Иван Кузьмич Щербина. Стал я командиром 6-й стрелковой роты 243-го гвардейского стрелкового полка. При взятии города Пилау на Балтике в апреле 1945-го года меня сильно контузило и тяжело ранило, вырвав кусок мяса из внутренней поверхности правого бедра. Я лежал в госпитале в г. Тильзит, куда был направлен после пересыльного госпиталя, и вот 30-го апреля произошло интереснейшее событие, я точно запомнил эту дату, так как был прикован к кровати и рядом стоял календарь, который медсестра каждый день аккуратно переворачивала. Был на вытяжке, рядом еще один лежал, также привязанный. А остальные раненные из нашей палаты вышли на перекур. И вдруг страшнейшая стрельба началась, со всех видов оружия стреляли. Мы не могли встать и посмотреть, что стряслось, поэтому решили, что это немецкая часть прорывается из тыла к своим и начался бой. У меня пистолет под подушкой был, но что я им мог сделать – только застрелиться, кого же я буду убивать, ведь сам привязан к кровати. Переволновались сильно. К счастью, заходит медсестра и говорит нам: «Вы не волнуйтесь, ничего страшного. Наши взяли Берлин!» Как вы знаете, на самом деле столица Германии пала только 2 мая 1945-го года, но нам по радио почему-то сообщили об этом уже 30 апреля, так что мы радовались падению фашистского логова одними из первых в войсках. Здесь же в госпитале я узнал о том, что меня наградили Орденом Красной Звезды.

- Как кормили в войсках?

- Нормально. Даже в блокадном Ленинграде мы получали триста грамм хлеба, первое и второе, даже время от времени компот! Когда я учился на командирских курсах, то наша столовая располагалась на первом этаже, рядом проходил тротуар, на который выходило из здания окно. Нас же часто отправляли дежурить на кухню, которая у нас по-морскому именовалась камбузом. Так мы кусок мяса из порций воровали и голодным ленинградцам в окно выдавали, с ним еще и хлеб бросали. Офицерам, кроме всего прочего, выделяли дополнительный паек, состоявший из печенья и масла. Конечно же, были такие случаи, что полк в наступлении отрывался от тылов, и тогда кухня не успевала за нами. Ждали мы отстающую кухню, бывало, и по три дня. Но война есть война.

- Матросы в бригадах морской пехоты имели какие-то привилегии на передовой?

- Никаких, мы все получали согласно нормативам аттестатов стрелковых частей. Единственное, не знаю, почему в этом вопросе разделяли матросов и солдат, но нам давали папиросы «Красная Звезда» вместо махорки. Я не курил, но были большие любители этого дела, и они меняли их на сахар и масло. Правда, я этим не занимался, отдавал бесплатно. Кстати, когда я лежал в госпитале в Инженерном замке, мы по ночам играли в палате в карты, преимущественно в очко. И вот как-то сидим, один не играл, мы вшестером, и один из нас банкует, а у меня последняя рука. Предложил мне открываться, я согласился. Перед нами лежит куча бумажных денег. Банкующий спрашивает, где я возьму столько рублей, чтобы открыть его карты. Но я объясняю, что на все иду, ведь по закону карт, проиграл – значит, голову отдал. И ребята говорят, что, мол, это мое дело, откуда я возьму деньги в случае проигрыша. И я снимаю банк, загреб все. Тут все начали интересоваться, чем же я собирался расплачиваться. Дело в том, что каждый день получал по пачке папирос, а лежал целый месяц, в результате они у меня были под койкой в наволочке, и когда я их достал, и высыпал на стол, так те ребята чуть не задавили банкующего за его сомнение в моих словах.

- Как мылись, стирались?

- Хочешь, верь, хочешь не верь, но я почему-то ни разу не сталкивался со вшами. На корабле, естественно, была чистота и порядок, две парных и ванные комнаты. А на фронте у меня лично насекомых почему-то не было, даже не знаю, в чем причина.

- Как бы вы оценили наше стрелковое оружие?

- Автомат ППШ был хорошим, но небезопасным, потому что имел чуткий курок и мог самопроизвольно выстрелить. Когда ты используешь диск с 71 патронами, он тяжелый и тянет тебя к земле. Если же автомат стукнешь, то затвор сразу же срабатывает – ППШ начинал стрелять. Был такой случай а моей роте. Солдат с машины спрыгнул, а у него автомат на плече был, как он ППШ толкнул, или об дорогу ударил, в итоге тот выстрелил и ранил солдата, который спрыгивал следом. Вот автоматы ППС были более безопасными и удобными в обращении. Там было меньше патронов в рожке, всего 35 патронов, зато ППС – легче и надежнее. А вот граната Ф-1 опаснейшая штука была, мы же разгильдяи, ее надо носить в подсумке, а мы цепляли гранату за пояс спусковым рычагом, вроде бы форсили как флотские. Когда мы втроем должны были в тыл противника пойти, то несколько дней готовились на занятиях. Однажды топаем в землянку, и вдруг раздается щелчок. В ту же секунду главстаршина турляет нас в бок, сбивает с ног, при этом успевает снять со своего ремня гранату и бросить ее в кювет, где она там взрывается. А один командир взвода разведки у нас погиб от гранаты Ф-1. Пришли мы с задания ночью, в землянке отдыхаем, маскхалаты сняли, этот лейтенант повесил свой маскхалат на крючок, и ремень туда же прицепил, на котором были эти гранаты. И вдруг играют тревогу, в землянке темно, лампа-коптилка, сделанная из гильзы, была погашена. Я находился на верхней полке, а лейтенант внизу, он в темноте хватает маскхалат, но схватился по ошибке за ремень, и граната щелкнула. Тот успел ее схватить и бросить за порог, но у нас имелось двое дверей – одни открытее, а вторые закрытые, и граната ударилась о вторые двери. Лейтенант упал на пол, но граната подкатилась к нему, и ему весь правый бок разворотило. Вот так по-глупому погиб командир взвода.

- А немецкие гранаты как бы вы оценили?

- У них были гранаты с длинной ручкой, они имели длинный запал, так что наши успевали схватить ее и бросить немцам назад в их окопы.

- Что было самым страшным на войне?

- Подниматься в атаку. Перед атакой каждый понимал, что ты идешь на явную гибель. Но этот страх был до тех пор, пока ты не выскочил из траншеи. Дальше уже то все, бежишь вперед, страха тут нет, пусть пули летят и снаряды, надо прятаться, а не бояться. Так что сам страх внутри расцветает именно в момент ожидания приказа: «В атаку!»

- К женщинам в части как относились?

- Обычно. Их, во-первых, мало было, а во-вторых, старшие офицеры чаще всего их к себе забирали. Хорошо помню следующий эпизод. В 109-й стрелковой дивизии командир батальона ухаживал за одной женщиной из штаба, а начальник политотдела ее хотел к себе забрать, причем угрожал неприятностями. И комбату, капитану, обо всем доложили, его же соперник по амурным делам передвигался на лошади, он пешим не ходил. Так комбат остановил лошадь, взял за уздечку и стянул политработника на землю, после чего как врезал тому изо всей силы, и сказал, что если еще раз та женщина пожалуется, то он его пристрелит. Это все происходило на глазах у солдат. Скандал был сильнейший. Ну а для разрядки расскажу анекдот, который пользовался популярностью в войсках. Жуков приехал подо Ржев, и остановился у начальника корпуса. Зима, снег, намело его масса. Георгий Константинович вышел в брюках, голый по пояс и растирается снегом. Мимо идет девушка-сержант. Жуков говорит: «Сержант, ты бы не потерла мне спинку снежком». Та в ответ: «А не пошел бы ты на …» И пошла себе в землянку. Георгий Константинович следом заходит и командиру корпуса говорит, мол, что у тебя за дисциплина, сержант посылает на три буквы представителя Ставки Верховного Главнокомандования! А тот в ответ: «Маша такая, она все может!»

- Какое в войсках было отношение к Жукову, Рокоссовскому?

- Фамилии Георгия Константиновича Жукова и Константина Константиновича Рокоссовского звучали в войсках, и исключительно в положительном плане.

- Как передвигалась пехота на марше?

- Только пешком. Был такой случай, когда я служил в 109-й стрелковой дивизии и мы наступали по направлению на Выборг. Идет батальон, впереди комбат, а там были деревянные дороги, по бокам которых располагалась грязь, шли они на передовую. Навстречу им идут в тыл грузовые машины порожняком за провиантом и снарядами. И солдаты должны уступать дорогу этим машинам. А за батальоном ехал наш комдив генерал-майор Николай Андреевич Трушкин, и он увидел, что машины заставили солдат ступить в грязь и болото. Он всегда ходил с тростью, так что подскочил к первому же водителю, вытащил его из кабины грузовика, и как врезал ему по спине, что тот согнулся. После чего Трушкин говорит: «Ты, гад, машину отдашь другому, а сам пойдешь солдатом в этот батальон на передовую!»

- В штыковую атаку ходили?

- Нет. Ни разу. Немцы нас на ближний бой не принимали, предпочитали отступать. Вообще же, немцы были весьма и весьма крепкими вояками, но при этом самонадеянными и самоуверенными без причины, они считали, что их армия дойдет до Индии и даже дальше. Но они нарвались на русских, на славян. Ведь недаром в уста главного героя кинофильма «Александр Невский» Сергей Эйзенштейн вложил фразу: «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет!» Те же французы в Отечественную войну 1812-го года даже Москву спалили, а в итоге наши пришли в Париж.

- Как бы вы оценили финнов как противника?

- Они были даже более опасными врагами, чем немцы. Финны были боевитее, они выросли в лесах и на хуторах. Сама природа их родной страны готовила к военному ремеслу, закаляла.

- Как ваша семья приняла участие в Великой Отечественной войне?

- Два брата погибли. Иван, самый старший, погиб в Восточной Пруссии, причем мы служили рядом друг с другом, но не знали об этом. Второй брат Федор, 1907-го года рождения, погиб в Молдавии. Николай участвовал в войне, окончил свой боевой путь в Германии, а Василий служил на Дальнем Востоке военкомом. Брат жены моей был в плену, но связался с партизанами Белоруссии и воевал в партизанском отряде, в ходе боев был награжден Орденом Боевого Красного Знамени, а когда демобилизовался, то стал главным энергетиком сахарного завода в Полтавской области, где его наградили Орденом Трудового Красного Знамени. Но при этом в партию он не вступал.

После победы над Германией нашу 84-ю гвардейскую стрелковую Карачевскую Краснознаменную ордена Суворова дивизию направили на Дальний Восток. А я остался в госпитале, и буквально через несколько дней после окончания Великой Отечественной войны нас посадили в вагоны, повезли в Россию, и остановились мы во Владимирской области, в городе Гусь-Хрустальный, где изготавливают знаменитый хрусталь. Там было множество пленных немцев, которые восстанавливали промышленность. Я же там лечил в течение нескольких месяцев свою ногу. Затем надоела мне больничная жизнь, и я говорю начальнику госпиталя: «Слушай, ну я же могу ходить на перевязки, мне, кроме них, больше ничего не делается. Ходить дома в поликлинику на перевязки спокойно смогу, ну чего я тебе тут харчи перевожу». Начальник со мной согласился, и выписал меня в августе 1945-го года. Приехал домой, побыл немного, а в октябре пошел в редакцию газеты где я работал до войны, а там как раз знакомая мне работница вышла замуж за молдаванина, ей надо уезжать, а заменить ее некем. И она в тот же день начала меня упрашивать занять ее место, хоть на время, пока не найдут постоянного работника.

В итоге я согласился, и как подменил, так с того времени 35 лет и проработал журналистом. Пятнадцать лет был штатным корреспондентом в Веселиновском районе Николаевской области. Там мне дали квартиру, потом я там свой дом построил. Поступил в Заочную Высшую партийную школу при ЦК КПСС, отделение которой находилось в Киеве. И с первого же курса там учился с крымчанином Гончаровым, он работал заведующим сельскохозяйственного отдела в «Крымской правде». А в Веселиново корреспондентом Николаевской областной газеты «Південна правда» работал Петр Васильевич Качанов, и когда Крымскую область присоединили к Украинской ССР, то встал вопрос о том, что теперь необходимо выпускать «Крымскую правду» на двух языках – русском и украинском. Поэтому из украинских областей собирали журналистов, после чего присылали их в Крым. Наш Петр Васильевич переехал по направлению в Симферополь, и вскоре стал заведующим сектором печати обкома партии. А с Гончаровым мы пять лет вместе проучились, ездили на сессии, и он говорит, мол, чего я буду прозябать у себя в Веселиново, лучше в Крым перебраться. Наметили мне должность редактора в газете в Судаке. Но как только я приехал, то там газету закрыли. К счастью, в Черноморском требовался заместитель редактора, Гончаров предложил мне поехать туда, посмотреть, если понравится, то здесь и обосноваться. Я приехал, прекрасный берег моря, обещают квартиру и, что немаловажно, работу жене. Переехал в Черноморское, правда, с квартирой немножко задержали, потому что дом достраивался, ведь меня решили поселить в здании, которое строилось на деньги обкома партии и здесь жили только работники райкома. Так я стал работать в Черноморском, после выхода на пенсию активно участвовал в ветеранском движении. Так, организовывал саму поселковую организацию, после чего некоторое время был ее председателем. У меня есть много почетных грамот, в том числе грамоты Совета министров и Верховного Совета Автономной Республики Крым.

| Интервью и лит.обработка: | Ю. Трифонов |