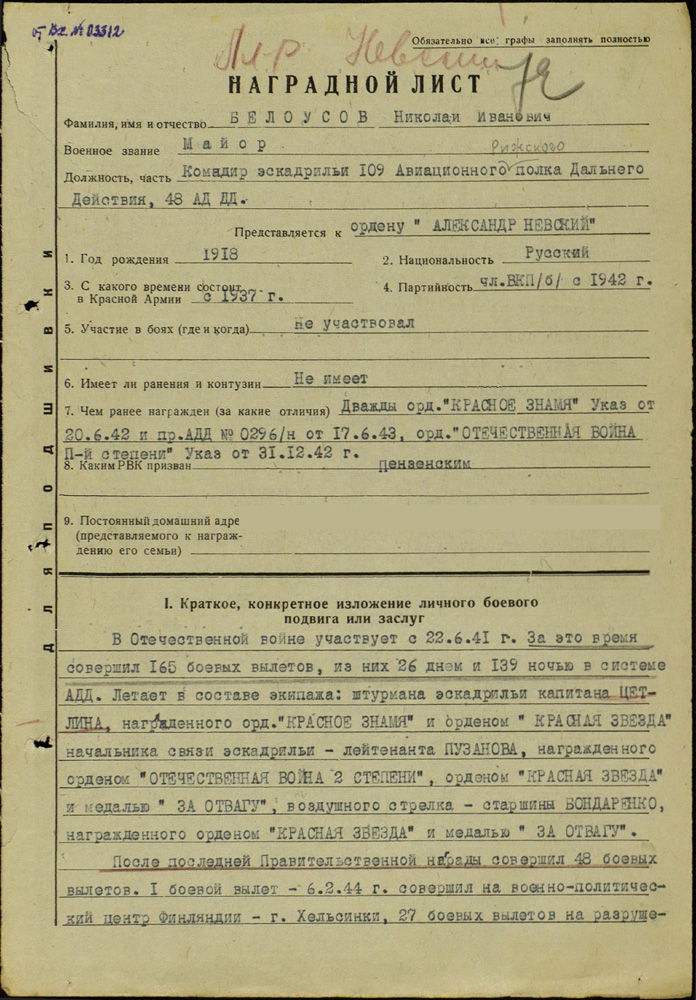

Я родился возле станции Кистендей Оркадакского района Саратовской области 14 октября 1918 года. Вскоре семья переехала в районный город Ртищев. Отец потомственный сапожник. Во время войны, когда за работу ему платили не деньгами, а продуктами, родители жили хорошо. Когда меня первый раз сбили, я приезжал в отпуск дней на 10. Мать очень хорошо меня угощала...

В Ртищеве я окончил семь классов и поехал учиться в Пензу в железнодорожный техникум. Как-то вместе с друзьями зашли на недавно организованный аэроклубовский аэродром. Как посмотрел я на самолет, на летчика в крагах, так мне захотелось в летное училище! Придя в техникум, попросил секретаря комсомольской организации, если будет путевка в летное училище, то направить меня. Вскоре, осенью 1937 года пришла путевка в Оренбургское летное училище. Из Пензы на медкомиссию в Куйбышев приехало 11 человек. Смотрю - одного, другого отчислили, думаю: "И меня тоже..." - я тогда не считал себя богатырем. Но на удивление все медицинские комиссии прошел. Обучение было трехгодичным. Изучали три самолета: У-2, Р-5 и СБ. Летал я хорошо и выпустился в числе первых десяти лучших курсантов. Помню экзамен по технике пилотирования принимал боевой майор с двумя орденами Красного Знамени. Посадили на СБ на контрольную проверку. Сделали два круга, сели, выключили двигатели, и он поставил мне отлично. Нас, эту десятку лучших курсантов, надели два кубаря лейтенанта. Только мы уехали из Оренбурга, как пришел приказ Тимошенко. Наши однокурсники устроили бунт, но это не помогло.

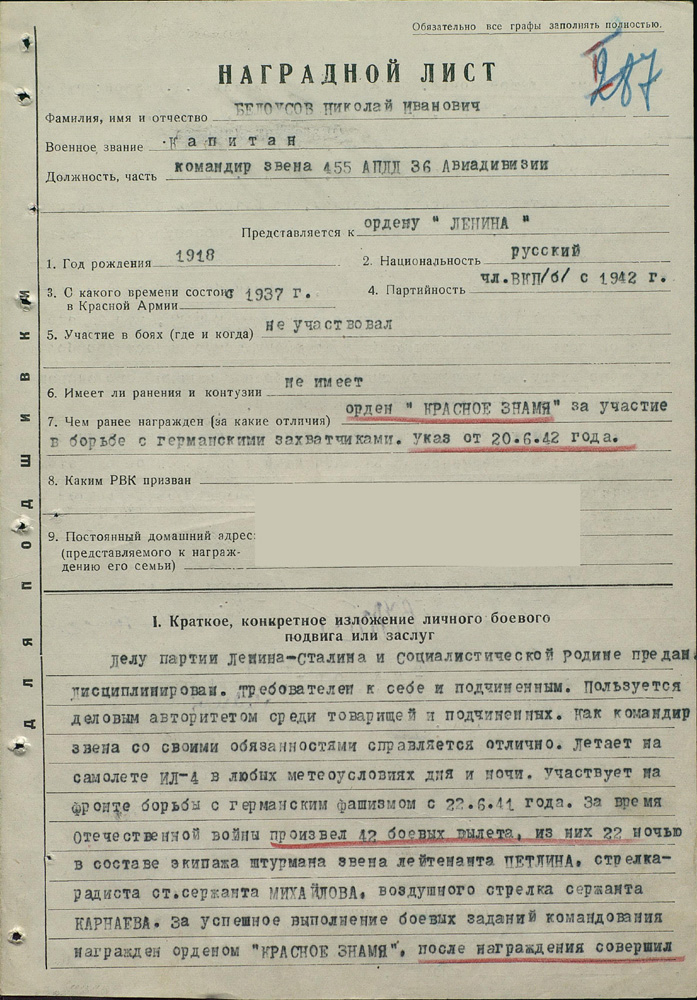

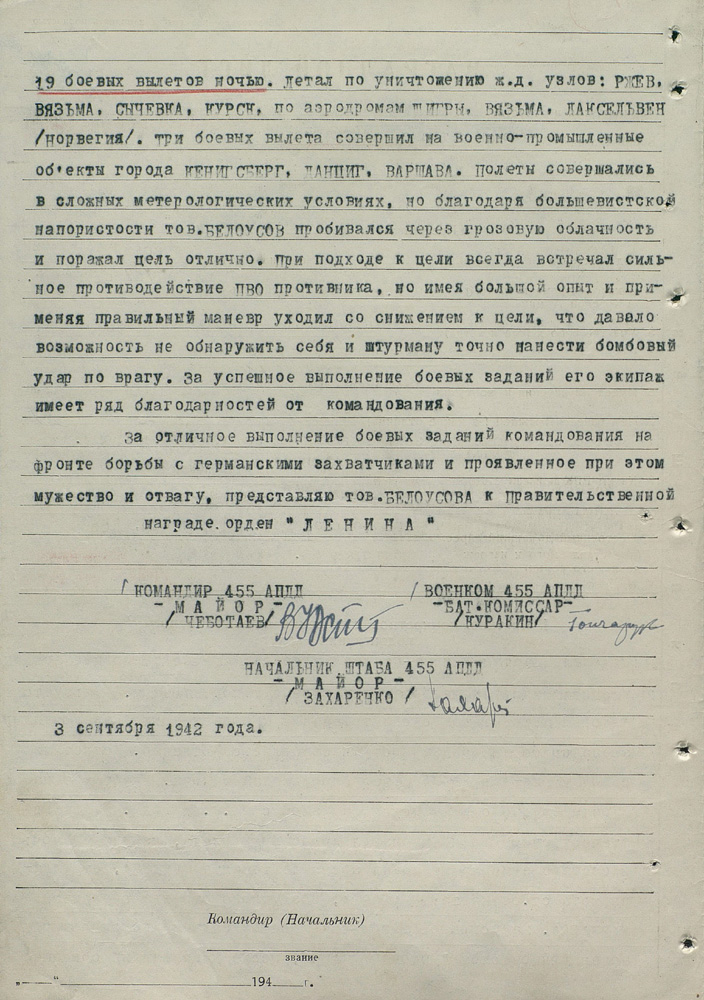

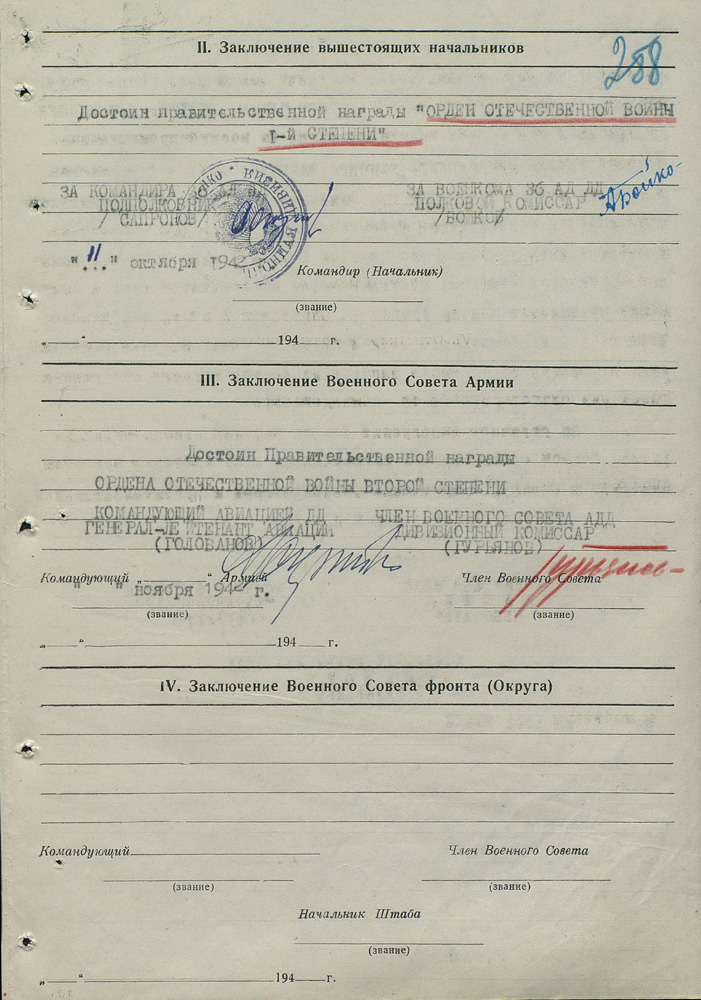

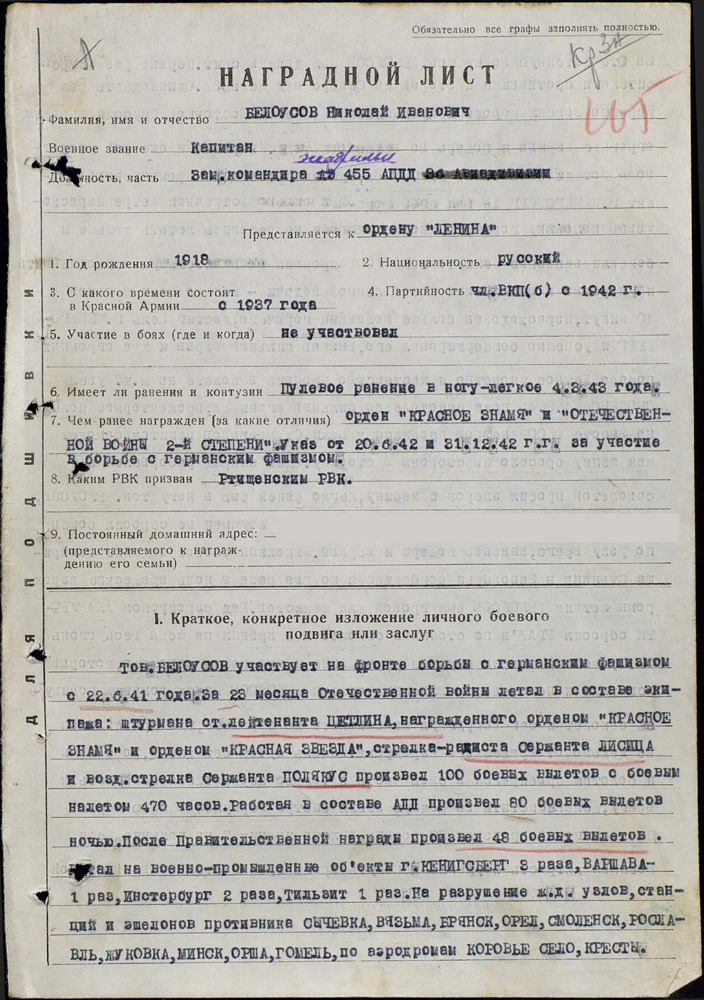

Попал я в 455-й дальнебомбардировочный полк, который базировался под Новгородом в Кречевицах. На вооружении стоял бомбардировщик ДБ-3А. Практически сразу после моего приезда летчики отогнали эти самолеты, а мы поездом поехали в Воронеж получать новенькие ДБ-3Ф. Пригнали самолеты, приступили к их освоению. Учились летать в облаках, что вскоре меня и спасло. Для этого сделал несколько полетов с инструктором под матерчатым колпаком, а затем уже летал самостоятельно.

Буквально за две недели до войны полк перелетел на полевой аэродром в 100 км на юг. Это уберегло нас от первых бомбежек. Аэродром в Кречевицах, хорошо известный немцам, был разбомблен ими в пух и прах.

В ночь с субботы на воскресенье я был дежурным по полку. Звонков не было. Сижу, дремлю, третий час ночи. Рядом со штабом протекала маленькая речушка, мы иногда ершей в ней ловили. Я говорю посыльному, дежурившему вместе со мной: "Пойду к речке, будут звонить - позови". Только пришел к речке, поймал двух ершей, выкопал в песке ямку, они у меня там плавали. Вдруг прибегает испуганный посыльный: "Командир, позвонил по телефону ВЧ дежурный по авиационному корпусу, срочно вас вызывает!" Я бегом к штабу. На другом конце провода дежурный говорит: "Боевая тревога с подвеской бомб!" По инструкции было положено, при получении такой команды, разбудить командира полка и уже он должен отдать распоряжение. Так и сделал. Разбудил командира полка. Он говорит: "Ты в боевом расчете. Сдавай дежурство и к самолету". Сдал. Прибежал. Техники подвешивают бомбы. Команды на вылет нет. Расстелили чехлы и лежим ждем. Я, помню, читал роман Чернышевского "Что делать?". Первый вылет полк, все пять, эскадрилий, совершил 25 июня. Собрались в колонну и полетели бомбить по дорогам скопления танков и автомашин. Уж не знаю почему, в первый вылет никого из нашего полка не сбили. Отбомбились, пришли на аэродром, сели. На следующий день второй вылет полком. Пошло уже не пять девяток, а поменьше - некоторые самолеты оказались неисправными. Вылет тоже прошел более-менее благополучно. 27 июня третий вылет. Задание такое же - бомбить колонны танков и автомашин западнее Даугавпилса. Я прихожу к самолету, техник докладывает, что неисправна радиостанция и самолет к взлету со всеми не будет готов. Я лег под самолет и жду. Приезжает комиссар полка Ершов, такой грубый мужик:

- Почему не вылетаете?

- Радиостанция не исправна.

- Что значит не исправна?! Почему не исправна?! Взлетайте!

- Пока не починят, не полетим!

Он уехал, пришел радиотехник и минут через 20-30 починил радиостанцию. Только я сел в кабину, как подъехал командир полка и дал дополнительное задание пройти вдоль железной дороги до станции Сувалки, разведать скопления эшелонов, обо всем увиденном докладывать по радио. Полетели. Облачность на 1200-1400 метров. Я иду под самой нижней кромкой облаков. Как только радист и стрелок сообщают: "Командир, заходит истребитель". Я сразу ныряю в облако, изменяю немного курс, через 5-7 минут вываливаюсь. Истребители меня теряют. Дошли до Сувалки. На местном аэродроме подсчитали количество самолетов, доложили на КП и взяли курс домой. Идем. Лечу спокойно, думаю, задание выполнили, летим к дому. Примерно за 3-5 минут до линии фронта закончилась облачность - я один в открытом небе. Думаю: "Тут нас могут перехватить истребители. И точно. Стрелок-радист кричит: "Справа и слева две пары "мессеров"! Подходят" - "Стреляй!" Он дал одну очередь и замолчал. Стрелка в том вылете у меня не было. По самолету забарабанили пули. Смотрю в левой консоли крыла здоровая дыра от пушечного снаряда и горит бензобак. Хорошо, что над вражеской территорией я включил подачу СО2 в баки и бак не взорвался. Пламя сначала до хвоста не доставало, а потом все сильнее и сильнее. Я вошел в это облако с правым креном. Тут же резко переложил крен влево. Когда вышел, смотрю, немецкие истребители далеко вправо. Что-то понесло пылью из кабины. Такое бывает, когда штурман откроет люк. Смотрю, штурмана нет. Думаю: "Вот ты гад, без команды прыгнул". Между кабиной летчика и бомболюком плексигласовая перегородка, видно, что висят 10 ФАБ-100. Аварийно сбросил бомбы. Створки бомболюка закрывать не стал, так и летел с открытым. Впереди еще облако. Я к нему на полных газах, скорее чтобы спрятаться. Спрятался. Пролетел какое-то время. Выскочил. Истребителей не вижу. Я на горящем самолете летел ровно 30 минут! Мне потом никто не верил. Самолет должен был взорваться! И тут как будто бы боженька мне подсказал: "Пора прыгать". Высота 3000 метров. Самолет немного задрал и выпрыгнул. Прошло 4-5 секунд не больше, и самолет взорвался. Закрыл лицо, чтобы осколки не попели, но повезло - все пролетело мимо.

Парашют пока не открываю, чтобы истребители, если летят за мной, не расстреляли меня. Перед самой войной я прочитал брошюру мастера парашютного спорта Кайтанова. В ней была инструкция, как вести себя в затяжном прыжке. Ищу кольцо - не могу найти! Меня закрутило в штопор. Наконец нашел кольцо. Чтобы выйти из штопора надо развести руки и ноги. Ноги развел, а кольцо боюсь отпустить - не найду потом! Все же отпустил, развел руки. Смотрю, земля начинает быстро приближаться - пора открывать парашют. Дернул кольцо - парашют не открывается. Пронзила мысль: "Зря затянул". Только я это подумал, он хлоп, открылся. Посмотрел вверх - парашют не поврежденный, круглый купол. Впереди меня вспаханное черное поле. День солнечный. Солнце бьет туда. Думаю: "Хорошо бы приземлится на пахоту". Немножко подтянул стропы. Приземлился так, что даже не упал. А ведь это был мой первый прыжок с парашютом! Но у меня не было никакого волнения - это был единственный шанс остаться в живых. Как получилось, что я не прыгал в училище? Когда проходили парашютные прыжки, я лежал в госпитале.

Приземлился в Латвии, на нашей территории. Парашют скрутил, держу под мышкой. Смотрю, впереди одиночный дом. Подошел, на встречу мне выходит крестьянин. Спрашиваю: "Немцы есть?" - "Нет. Закурить есть?". В кармане у меня был металлический портсигар. Достаю, смотрю, а передняя крышка помята - пуля срикошетировала. Так что этот портсигар спас мне ногу. Закурили. Он говорит: "Пошли, я угощу молоком". Отрезал свежеиспеченного душистого хлеба и налил кружку молока. Вдруг в дом входят трое молодых парней с красными повязками: "Мы комсомольцы. Видели, как ваш самолет взорвался и упал на землю. Мы нашли обломки и неразорвавшиеся бомбы" - "Не может быть. Я к этому месту 30 минут летел без бомб" - "Пойдемте, сами убедитесь". Пошли в лес - недалеко, метров 500-600. Смотрю, лежат голубые кислородные баллоны - они их за бомбы приняли. Четыре баллона на меня и штурмана чистые, а еще два забрызганы кровью и уже подсохшими мозгами. Значит, если баллоны тут, то и тело стрелка-радиста надо искать. Мы с комсомольцами рассредоточились, начали искать. Он лежал на небольшом пригорке... руки раскинуты, мне сначала показалось, что он живой. Подошел, посмотрел - у него видимо снарядом наполовину снесена голова. Я говорю двоим из этих парней: "Сколько до села?" - "Километра полтора-два" - "Идите в село, возьмите лопаты, выроем могилу, похороним его здесь". Они ушли. Подходит ко мне парень постарше тоже с повязкой, видимо руководитель этих ребят-комсомольцев: "Сейчас звонил в район, сообщил им обстановку. Мне секретарь райкома сказал, чтобы вы со мной приехали к нему" - Видимо, секретарю хотелось проверить не немецкий ли я парашютист - "Сколько до райкома?" - "Километров 30. Сейчас остановлю попутную машину, и мы туда поедем" - "Ладно".

Пошли мы на асфальтовую дорогу. Он остановил полуторку, мы приехали в район. А во дворе райкома полная суматоха - вытаскивают несгораемые шкафы, жгут бумаги. Немцы где-то близко! Комсомолец говорит: "Сейчас доложу секретарю". Секретарь оказался занят. Мы сели в приемной на диване, я даже уснул. Потом нас вызвали, я все рассказал. Говорю: "Мне нужен документ, что я был у вас. А то как я приду в полк без самолета и экипажа". Он дал секретарю задание, написать документ, поставить печать. Говорит: "Позвонили из поселка. Лесник сделал гроб. Похоронили вашего стрелка. Так что вам туда ехать не надо. Мы вас отправим на машине до станции, а потом вы поедете на поезде к своему аэродрому". Так и сделали. На станции сел на грузовую платформу из-под угля - в Новых Сокольниках слез весь грязный. В Новых Сокольниках иду по перрону, смотрю, идет мой штурман. Я говорю: "Ты как сюда попал? Почему выпрыгнул без команды?" - "Думал, что самолет горит, и вы убиты. Я решил прыгать". Я ему не поверил, но возражать не стал. У него рука на подвязке: "Что у тебя с рукой?" - "Когда шел лесом, пистолет был наготове, и по дороге навстречу шел немецкий офицер. Я выстрелил, убил его наповал, но он тоже успел выстрелить и пробил мне руку". Мне все это показалось не очень убедительным. До аэродрома добрались на другом поезде. Приехали в полк. Я рассказал командиру полка. Говорю: "Я с ним больше летать не буду". Мне потом дали другого штурмана, летал с другими штурманами.

Вот такая история первой катастрофы. Мне дали десятидневный отпуск и я поехал на родину. Там меня мать блинами кормила. Вернулся и снова начал летать. Сначала продолжали летать днем. Таких вылетов я совершил 21. А потом нам дали вывозные полеты ночью и стали летать ночью в любых метеоусловиях. Правда, в самом конце войны, когда была полностью подавлена немецкое ПВО, был один вылет на Кенигсберг днем. Только один вылет. А так все время летали ночью.

В первые месяцы войны полк понес большие потери. Уже к третьему вылету девятки стали собирать из разных эскадрилий. Вскоре стали летать звеньями, а потом и одиночными самолетами. Вот тут много самолетов потеряли. Осенью, во время битвы за Москву мы стояли под Рязанью, такой аэродром Дягилево. Летали одиночно днем. Правда, командир полка, когда ставили задание, предупреждал: "Если ясное небо, нет облаков, возвращайтесь обратно". Но я сделал 16 вылетов, и все время была облачная погода. Идешь под нижней кромкой, как только радист предупреждает о приближении истребителя, сразу же в облака. В полку в то время оставалось всего два самолета. Один новый, другой старый. Причем старый был как бы закреплен за моим экипажем, и мы летали постоянно, а на новом экипажи летали по очереди. На этом "летающем гробу" не работал авиагоризонт, не было подачи СО2 в баки, не было антиоблединительной системы, механический выпуск шасси, винты имели только два положения - малый и большой шаг. В общем, старая рухлядь. Мы выполнили задание, развернулись обратно, в это время стрелок кричит: "Командир, атакуют истребители!" Я раз - в облака.

Думаю: "Дай я наверх пробью". Пока пробивал облачность, смотрю, у меня начинается обледенение. Но примерно на высоте 1300-1400 метров выскочил за облака. Истребителей нет. Подходим к аэродрому, надо же пробивать на посадку. Тогда я экипаж предупреждаю: "Сейчас буду пробивать облачность вниз. У нас антиобледенительного устройства нет, авиагоризонт не работает, поэтому мы можем попасть в штопор. Если до 600 метров не покажется земля, я дам команду: "Прыгать!" С винтов слетают осколки льда и бьют по кабине, грохот такой, как будто снаряды взрываются. И только на 600 метров стала просматривается земля! Вышли мы из облаков! Когда сели, на плоскостях до сантиметра льда было. После этого штурман говорит: "Ну что мы летаем на старом самолете? Все летчики летают по очереди, а мы все время на старом. Скажи командиру полка, пусть назначит на самолет еще один экипаж, и мы по очереди будет летать" - "Я не пойду просить об этом. Если хочешь, иди сам проси". Штурман у меня был довольно шустрый, пошел к командиру полка. - "Что командир полка сказал?" - "Завтра мы не летаем, полетит экипаж Федорова". Мы думаем, завтра не летаем, встали, позавтракали, пошли, расписали пульку. Решили играть в преферанс. Только мы разыгрались, вбегает стрелок-радист: "Командир полка сказал в летном обмундировании на КП!" Елки-палки! Карты долой! Этот Федоров был трусоват. Накануне был дождь, на аэродроме были лужи. Он зарулил в какую-то лужу, и якобы, не может вырулить. Командир принял решение и послал за мной. И мы еще один вылет сделали на этом "летающем гробу", как мы его называли. Следующий вылет делали уже на новом самолете. А этот самолет долго не пролетал. Прошло два или три вылета его не стало, сбили. О нем ничего не известно, так и остались без вести пропавшими.

- Полк не отводили на переформировку?

- Полк не отводили никогда, но постоянно прибывало пополнение по 4-5 экипажей. Вывозил их в основном я, поскольку считался хорошим инструктором. Сначала днем полетов 15-20 сделаем, в зависимости от того, как пилотирует молодой летчик. Потом ночью несколько полетов - он в передней кабине, я в пилотской. Вижу, что окреп, значит, выпускают самостоятельно. Причем первые вылеты он делает не со своим штурманом, а с опытным. Если обошлось нормально, тогда выпускаем со своим штатным штурманом.

- Как вам Ил-4?

Отличный самолет. Единственный большой недостаток - скорость маловата. Ему бы километров 50 прибавить, тогда бы идеальный был самолет. На мой взгляд, и продольная и поперечная устойчивость у него нормальная. Молодые экипажи брали тонну бомб - 10 соток в бомболюк. Опытные экипажи брали больше - 10 соток плюс одна 250 килограмм. Слетал с нею - в следующий раз пятисотка. Справился с этой нагрузкой - две пятисотки. Получалось 2 тонны. У меня был отличный самолет Ил-4. Сказал командиру полка: "В следующий раз возьму три пятисотки" - "Оторвешься?" - "Оторвусь". Мы стояли в Мигалово под Калининым. Там бетонка длиной 1000 метров. Подвесили мне три пятисотки. Весь полк вышел посмотреть оторвется Белоусов или нет. Разбегаться начал метров за семьдесят до полосы на форсаже. Держу самолет. Ил-4 на взлете разворачивался вправо, потому что винты левого вращения. Главное его вовремя остановить. Если уж пойдет, тогда не остановишь. Пробежал всю полосу, оторвался метров 50 за ней. Взял немного триммерочек, и он так мягко пошел, пошел метров 30-40 набрал, форсаж выключил. Еще набрал высоты - газ прибрал, чтобы моторы не перегружать. Никто в полку ни до ни после такой вес не брал, потому что этот мой хороший самолет молодой летчик вскоре подломал. При каких обстоятельствах? Мы с этого аэродрома перебазировались в Шаталово. Я в первом эшелоне перегонял другой самолет, а мой новый был на ремонте. Я оставил одного молодого летчика, говорю: "Потом перегонишь в Шаталово". В Шаталово была гудронная полоса, а перед полосой овраг. Он снизился так, что о кромку оврага стукнулся колесами, подломал шасси и сел на брюхо. Подъехал заместитель командира дивизии Герой Советской Союза Щелкунов, такой грубый мужик, надавал летчику по мордам. Его, конечно, восстановили, но самолет потерял свои качества. На другом самолете я не рискнул брать три пятисотки.

- Отказы техники были?

- Только один раз был отказ. Летели из Кинешмы. Подлетая к Мигалово, смотрю, у меня давление масла на правом двигателе к нулю. Радист: "Командир, масло пробивает из правого мотора". Я глянул - вся плоскость в масле. А у нас бомб было две по 250 и 10 соток - полторы тонны. Сбросили на пассив на озеро недалеко от аэродрома. Сотки не взорвались, 250 килограммовые взорвались. Заходим. Нам прожектор не зажигают, решили, что немец пришел. Второй заход. Даем ракету. Так и не зажгли. Я включил свой прожектор на левой плоскости. Сели нормально. Оказалось, что разъединился петрофлекс, и масло стало выбило. А так... столько летал на дальние цели, отказов ни разу не было.

- Старшим летчиком вы когда стали?

- У нас такого звания не было. Командиром звена не помню когда стал, а с 1943 года командовал эскадрильей.

- Потери ориентировки случались?

- Ни разу! У меня был такой штурман! Ас! Цетлин Юрий Маркович, бывший штурман ГВФ. Он после войны летал до шестидесяти лет. Получил звание заслуженный штурман СССР. Заслуженных летчиков порядочно, а штурманов очень мало. Два раза мы садились сквозь туман, выходя из него на 15-20 метров над полосой. Я ему говорю:

- Давай пойдем на запасной аэродром.

- Ничего, сядем.

- Смотри на землю, как там.

- Уже просвет. Еще немного и снижайся.

Я снижаюсь, уже вижу полосу, сажусь нормально.

На Дальнем Востоке после выполнения задания, дали команду садиться на запасной аэродром:

- Ну как?

- Сядем на свой.

А там аэродром был между двумя сопками. Мы из облаков выскочили на 500 метров точно между этими сопками! Потом командир полка ругался:

- Почему вы садились?! Я давал вам запасной аэродром.

- У нас была уверенность, что сядем.

Я в дальней авиации не знаю ни одного экипажа, который бы не блудил, не садился бы на вынужденную. А мы ни разу не садились! После 1942 года, когда погиб мой штурман, летал только с ним. Как погиб?

В 1942 году полк перебазировался на Север. В ночь на 20 сентября полку была поставлена задача нанести бомбовый удар по аэродрому Алакуртти. Это был мой 45-й боевой вылет. До цели было всего около 80 км, а высоту дали 5000 м. Поэтому сразу же после взлёта пришлось лезть вверх. Подойдя к цели, приглушил моторы. Все же нас обстреляли, видимо наводя по локатору. По сигналу штурмана старшего лейтенанта Николая Тимохина я вывел самолёт на боевой курс. За несколько секунд до расчётного времени сброса бомб в районе хвостовой части самолёта раздался сильный взрыв.

Самолёт перешёл в пикирование. Я попытался выровнять его, но штурвал двигался свободно, а угол пикирования увеличивался. Загорелся правый бензобак. Крикнул экипажу: "Живы?" - в ответ молчание. Ответил только штурман. Я дал команду: "Прыгать!" и стал открывать фонарь кабины, поджатый из-за отрицательной перегрузки моей же головой. Только большим усилием удалось сдвинуть фонарь, и он с ударом отскочил назад. На пикировании самолет набрал скорость, и напором воздуха меня плотно прижало к бронеспинке. Поставив одну ногу на сиденье, сделал отчаянный толчок. Попытка удалась - я вывалился из кабины.

Тут уже я не стал затягивать раскрытие парашюта. Дёрнул кольцо, и он сразу же раскрылся на высоте около 3000 м. Осмотрелся. Подо мной - центр аэродрома противника. Зенитные снаряды рвутся выше меня. Меня на парашюте ветер относил от аэродрома в южном направлении на лесной массив. Стал искать в ночном небе раскрытые парашюты своих товарищей, но не нашел.

Ночью не сумел правильно определить расстояние до земли. Приземлился неудачно: сильно ушиб левую ногу, но не сломал. Осмотрев карманы комбинезона и брюк, оценил их содержимое: пистолет ТТ с патронами, перочинный нож, компас, часы, портсигар, спички, расчёска и небольшой кусочек шоколада. Подрезав стропы парашюта, с огромным трудом стащил его с дерева, спрятал в яму и забросал хворостом. Надо было уходить. Хорошо, что перед полётом я обулся "двойным" образом: сначала - хромовые сапоги, а поверх них - меховые унты. В условиях заполярной осени я бы не смог долго передвигаться в одних унтах. А так при движении я брал унты на плечо и шёл в сапогах, при отдыхе снимал их и грел ноги в унтах.

Первые двое-трое суток нестерпимо мучили жажда и голод. Я часто пил коричневую воду из болот, но жажда не утолялась, появлялась слабость, выступал холодный пот. Тогда я решил пить только три-четыре раза в день, хотя и трудно было удерживать себя от соблазна. Потом, как ни странно, жажда перестала донимать меня, а бодрости прибавилась.

Чтобы подальше уйти от немецкого аэродрома, я некоторое время шёл по компасу на юг, а затем взял курс 90 градусов - на восток. Пробираться по лесу в зимнем комбинезоне с унтами на плечах было очень утомительно. На рассвете второго дня, проходя по дну каменного карьера, я присел у его стены на выступ, чтобы отдышаться и отдохнуть. Случайно посмотрев вверх, с ужасом увидел наверху сторожевую вышку с немецким часовым. Он, по счастью, смотрел в бинокль вдаль на восток, и меня, идущего по дну карьера, не заметил.

Я осторожно стал уходить за выступ стены карьера, а выйдя из поля зрения часового, ускорил шаг. Теперь я старался больше двигаться ночью. Когда идти уже не было сил, с трудом стягивал насквозь промокшие сапоги, опускал озябшие ноги в унты и падал на мокрую, а то и подмороженную землю. Однако заснуть почти не удавалось: мешали напряжение и чувство голода,

В одну глухую, тёмную ночь, когда моросил холодный дождь со снегом, мне вдруг послышался приближающийся лай собак. Недалеко я заметил небольшой склон, а внизу - ручей. Я устремился к нему и стал бежать по его дну что есть силы. К моей радости, лай собак стал затихать. Видимо, в воде они потеряли мой след.

На третью или четвёртую ночь, переходя лесную поляну, я вдруг почувствовал, что нога коснулась какой-то прочной нити. Остановился; пощупал рукой. Это была тонкая проволока, протянутая к мине. Это чудо, что мина не взорвалась. Я отломил засохшую травину, обломал боковые сучки и получился гибкий щуп. Беру его и тихонько провожу вперед на длину руки. Если согнется, значит, проволока. Тогда перешагиваю ее аккуратно. Перешагнул, опять щупаю. Так прошел минное поле.

С каждым днём сил становилось все меньше. Меховой комбинезон, промокший до самого воротника, основательно потяжелел и сковывал движения. Все чаще приходилось останавливаться для отдыха.

По пути встречались оставленные немцами землянки и окопы, в которых я безуспешно пытался отыскать хотя бы остатки пищи. В одной землянке обнаружил красивые коробки, но к ним не притронулся, так как опасался, что они с "секретом": могут взорваться. А однажды я чуть не угодил прямо во вражеский лагерь. Я шёл по берегу небольшой речки, справа был крутой обрыв, немного выше моего роста. Приподнявшись над обрывом, неожиданно увидел прямо перед собой сторожевой грибок, под которым прятался от дождя немецкий автоматчик. Он смотрел в сторону лагеря, где умывались его сослуживцы и не видел меня, а я не стал его тревожить.

Передвигаться становилось всё труднее и труднее. Меховой комбинезон стал как свинцовый. Ноги распухли, и я уже не мог натягивать сапоги. Казалось, все силы израсходованы. Временами наступало полное безразличие к своей судьбе, сознание часто притуплялось! Был момент, когда вынул пистолет и уже хотел прекратить мучения, но вспомнил про мать, про то, что младший брат летчик-штурмовик уже не вернулся с задания. Подумал, как ей будет тяжело, если еще и я не ввернусь, и убрал пистолет в карман.

Помогало периодическое умывание холодной водой из болота и тщательное расчесывание волос на голове. Эти нехитрые приёмы поднимали настроение, приходила уверенность в собственных силах, в успешном завершении "рейда" по тылам немцев.

Перед рассветом восьмого дня пути я вышел к берегу большого озера, в которое впадала небольшая речка. По моим расчётам, за ней - наша территория. С трудом, по пояс в воде, перешёл речку. От холодной воды ноги потеряли чувствительность и подвижность. Я упал и уже больше не мог подняться. Долго лежал, набираясь сил, затем стал то перекатами, то по-пластунски, метров по 40-50, с передышками, перемещаться вперёд. Вот так ползком я оказался на нашем минном поле. Лежу я, смотрю - прямо на меня идут два наших солдата с винтовками. Они меня заметили, когда подошли метров на 20. Сами вздрогнули от испуга. Наставили на меня винтовки: "Оружие есть" - "Есть" - "Давай сюда". Отдал. Посадили меня на пенек - сам я уже не мог. Один солдат курит. Я попросил его покурить. Он мне дал самокрутку. Я как затянулся, так и сознание потерял. Очухался. Они меня взяли слева и справа под руки, повели в землянку. Недалеко от землянки завязали глаза. Предупреждали: "Ступеньки" Открывается дверь, заходим в землянку. Оказавшись в тепле, я опять потерял сознание. Положили на топчан. Я пришел в себя. Пришел их командир лейтенант: "Как вы оказались на нашем минном поле". "Вот так, ползком" - "Вы должны были подорваться" - "Как же я туда попал?! На парашюте?!" - "Да, на парашюте. У вас есть документы?" - "Нет. Мы на задание не берем. Свяжитесь с полком. Они вам подтвердят кто я". Он ушел и вернулся только через полчаса или час: "Вашу личность полк подтвердил". Отдал пистолет, деньги, которые у меня были. Солдаты налили мне горячего чая и немного бульона - есть сразу много нельзя иначе можно погибнуть. На второй день приехал какой-то полковник и детально расспрашивал меня о том, где я шел, что видел и все записывал. На третий день привезли меня в полк, оттуда в госпиталь. Ни какой проверки я не проходил. Вскоре дали самолет, новый экипаж со штурманом Юрой Цетлиным. С ним я сделал еще 139 боевых вылетов - 137 на западе и два вылета на Дальнем Востоке. За войну всего я выполнил 184 боевых вылета.

- С ночными истребителями приходилось сталкиваться?

- Ни разу. Были такие случаи, что радист иногда скажет: "Вон там промелькнул истребитель". Но меня не атаковали. Но бывало, что приходили к нам на аэродром. Помню, захожу на посадку. Передо мной довольно далеко самолет Ил-4. Он снижается, я за ним. Вдруг слышу очередь... оказывается, рядом со мной истребитель. Самолет загорелся, вошел в пикирование и врезался в землю. Я сразу разворот, снизился до 50 метров, на этой высоте сделал коробочку и сел. Надо сказать, что истребителю очень трудно ночью найти цель. Мы с моим другом Громовым договорились один раз: "Давай, пойдем на цель вместе. Взлетим, соберемся и парой пойдем на цель". Только взлетели. Немного отлетели, я смотрю, его уже нет...

- Как выполнялся заход на цель? Какие высоты давались?

- Чаще всего 3-4 тысячи метров. Но на дальние цели давали побольше - от 5 до 7 тысяч. На столицу 7 тысяч. Надо сказать, полеты по 6-8 часов давались тяжело. На пути туда все в напряжении. В моем экипаже никаких лишних разговоров. Лишь изредка штурман дает поправку к курсу самолета, да стрелок-радист докладывает о полученных командах с наземного КП. Время тянется очень медленно: при полете на запад встречный ветер заметно снижает путевую скорость. Помню, в августе 1942 года до Данцига летели больше пяти часов, а обратный полет занял три часа.

Цель обычно уже освещена САБами, который сбрасывает первый экипаж-осветитель. Они видны обычно за 40-50 км. Подходим ближе. Прожектора шарят, видны разрывы зенитных снарядов, на земле все ярче взрывы бомб. Разрывы снарядов зенитной артиллерии слышны в кабине самолета даже сквозь гул моторов. Выходим на боевой курс. Я удерживаю самолет в заданном режиме, штурман колдует над прицелом. Все внимание на выдерживании высоты, курса и скорости полета. Наконец самолет вспухает - бомбы пошли! В кабине запах сгоревших пиропатронов. Штурман командует: "Разворот, бомбы сброшены". Немедленно выполняю резкий маневр со снижением. На пологом пикировании увеличиваю скорость полета. Через некоторое время зенитные разрывы и прожектора остаются позади. Штурман и стрелок-радист наблюдают место разрыва наших бомб, что фиксируется в бортжурнале.

Напряжение постепенно спадает. Как только от цели отлетим, все успокоится, зенитки далеко. Говорю: "Юра, заверни мне цигарку". Он свернет, закурит и подает мне в окошко между кабинами. Можно выпить кофе из литрового термоса и съесть конфет "кола" для бодрости. Меня часто клонило в сон. Штурвал отпустишь, самолет клюнет, и просыпаешься. Штурман ворчит: "Ты чего там? Засыпаешь? Смотри внимательно!"

Летом ночи короткие. Линию фронта пересекали на рассвете. Тут уже могут атаковать истребители. Перевожу самолет в пологе планирование и увеличиваю мощность двигателей. Вот мы и дома. Надо сказать, что после первого такого полета из кабины выбирался с помощью техника. А потом, когда втянулись, еще после вылета сходишь на танцы.

- В основном давали дальние цели?

- Не только. Давали цели и на переднем крае. Летом 1943 мне была поставлена задача, осветить укрепленный район, который находился в 3-4 километрах от линии фронта. Очень ответственная задача, потому что как освещу, так начнут бомбить. Если я ошибусь с освещением, могут и под суд отдать. Проработали со штурманом задачу, ориентиры. Ночь была темная. Идем. Прожектор стоял километрах в восьми от линии фронта и давал направление прямо на цель. Лишний раз убедились, что идем правильно. На внешней подвеске было три САБ-100 и на внутренней десять таких бомб. На первом заходе сбросили три с внешней подвески. Убедились, что цель под нами. Сделали круг и остальные десять.

Примерно 50-60% вылетов было на дальние цели. Остальные более или менее близкие - 100-150 километров. Много бомбили немецкие аэродромы.

- Какие задачи наиболее сложные?

- Освещение цели - это очень сложная и ответственная задача. Один раз мне пришлось днем наводить самолеты целой дивизии на цель бомбами. Это было уже на Дальнем Востоке. Мне командир корпуса лично поставил задачу ведущим дивизии. Дивизия - три полка! В каждом полку три эскадрильи. Итого 9 эскадрилий в колонне! Представляешь!? Как такую махину построить? Как сохранять строй при разворотах, точно вывести на цель? Я его еще спросил: "Ведь есть живой командир дивизии?" - "У него нет опыта".

Цель представляла собой укрепленный район размером 800 на 800 метров, со всех сторон окруженный нашими войсками. Ведущему нужно было обозначить центр цели. Для этого мне подвесили 1000-килограммовую бомбу. Мы тщательно проработали задачу. Справились. Сбросили точно, а остальные хорошо отбомбились - ни одной бомбы не вышло за границу этого укрепленного района. Через 2 часа японцы выбросили белые флаги. А неделю до этого наши войска не могли его взять.

- Какие цели были самыми сложными?

Смоленский железнодорожный узел имел очень сильное ПВО. Там наших сбивали. Поэтому туда летали с опаской. Тильзит - и ПВО сильное, и лететь туда обратно 10 часов 15 минут.

- Автопилот был на ваших машинах?

- Были. Их поставили где-то в середине войны. В конце войны очень хорошо работали. Особенно когда обратно летишь, настроил и пошел.

- В грозы попадали?

- Попадали. На Дальнем Востоке в первом боевом вылете подлетая к озеру Ханко, увидели, что над ним стоит гроза. Что необычно? Молнии не вниз, а в стороны. Мы-то, конечно, знаем, что в грозу ни в коем случае входить нельзя. С левым разворотом это озеро обошли. А местные летчики страха не знали, и пошли напрямую. Пятнадцать экипажей потеряли!

- Как строился день после возвращения с боевого задания?

- Садились на машину и ехали на КП. Там штурман и командир полка принимают доклад. Штурман начинает показывать по карте, где били зенитки, куда бомбы попадали, все детально рассказывает. Заполняется боевое донесение. Дальше идем в столовую, там по 100, если попросишь не только 100, но и 200 грамм дадут. Заведующей столовой была хорошая женщина, жена командира полка. Я много спиртного не пил: 200 граммов это самое большое, если я выпью, а то 100 граммов и хватить. Кормили превосходно. Жена командира полка не давали никому воровать продукты, и поэтому кормили обильно. Ну и сами нормы были высокие. Суточная норма мяса почти 400 граммов. Я никогда столько мяса не съедал. Я даже удивлялся - везде люди бедствуют, а мы едим хорошо. После завтрака шли спать.

- Боевые вылеты не очень часто?

- Да. Иногда были большие перерывы, по месяцу. В это время проводили какие-нибудь занятия по штурманской службе или дни матчасти - работают технари, а мы помогаем. Ходили на танцы в клуб, песни пели.

- Несколько вылетов за ночь приходилось делать?

- Максимум два вылета. Два вылета за ночь я делал под Ржев.

- Кто у Вас был стрелком и стрелком-радистом?

- Стрелок-радист младший лейтенант Пузанов. Хороший парень. Стрелка я уже не помню.

- Какое было моральное состояние летчиков?

В начале войны отступление вызывало гнетущее впечатление. Но я не помню, чтобы у меня была мысль, что мы можем проиграть войну. Немцы продвинулись далеко, мы внимательно следили, отмечали на карте, ставили флажки. Но упаднического настроения я не помню. А после Сталинградской и Курской битв возникла уверенность, что мы победим.

| Интервью и лит.обработка: | А. Драбкин |