Родился я в небольшом уральском городке Сарапул. В 1922 году, 31 января. Отец был родом из семьи, которая занималась торговлей зерном. В одном месте покупали пшеницу, рожь, а перепродавали в другом. Мелкая торговля, насколько я понимаю. А мама у меня из семьи сапожников. Раньше сарапульские сапоги славились на всю Россию. В царской армии иметь такие считалось шиком даже для офицеров. В Сарапуле работала большая обувная фабрика, но было много и частников, как, например, мамина семья.

А мамин родной брат - Василий Сазыкин раньше считался героем Сарапула. Еще до революции он служил в Петрограде чуть ли не в Преображенском полку, потому что высокий был, статный такой, но умудрился где-то там вступить в партию. И когда после февральской революции начался весь этот хаос, и он вернулся домой, то принимал самое активное участие в установлении советской власти.

Отец в I-ю Мировую служил в Самаре. Он хоть и окончил всего четыре класса церковно-приходской школы, но у него был прекрасный почерк, поэтому его оставили служить писарем в штабе. Вот в такой семье я родился.

Сначала родители жили в маленьком домике, как раз в нем я и родился. Два года тому назад мы ездили в Сарапул с внучкой и правнучкой, и что вы думаете? Представляете, столько времени прошло, а он все стоит… Но у нас мама была очень энергичная женщина и в годы НЭПа она организовала какое-то дело по пошиву женских чулок. До сих пор у меня картинка перед глазами, как она сидит и вяжет… В общем, накопили какую-то сумму, наскребли и купили у одного купца, который эмигрировал в Америку, квартиру. Его трехэтажный дом стоял на одной из центральных площадей, где были сразу две церкви: Троицкая и Никольская. На верхнем этаже жил архиерей Алексий, мы на втором, а на первом какие-то музыканты, которые часто репетировали. А рядом еще стояла пристройка, в которой жили монашки обслуживавшие этого архиерея. Все это я уже хорошо помню, хоть мне и было всего года два, когда мы туда переехали. А детворы там было… Рядом же большой дом к тому же площадь центральная. А у архиерея был брат, монах, который приглашать меня к ним в гости. Помню, меня просто поразило, какая у них была библиотека. Все эти дорогие церковные книги на металлических застежках…

Из всей детворы он почему-то выделил именно меня, потому что потом начал не просто приглашать в гости, а обучать меня церковной грамоте. По-видимому, с каким-то дальним прицелом. Во время наших занятий архиерей иногда, словно случайно зайдет, послушает, что мы учим, поговорит с нами. А потом однажды взял да и пригласил меня: «А поедешь со мной в храм?» У него фаэтон был, не резная карета, конечно, но из кожи такой, весь закрытый. А на облучке сидел кучер. И вот сначала мы с ним поехали в церковь, что поближе. Мне там, конечно, понравилась. Я же попал в необыкновенный для меня мир, который был для меня словно театр. Там же поют, идет торжественная служба, картины кругом богатые, иконы, скульптуры… В общем, меня пригласили, чтобы я стал церковным пономарем. Это надо у Царских врат стоять с посохом. Через Царские врата никто не имеет права проходить, только архиерей или если архиерея нет, тот, кто служит службу. А я должен был стоять с посохом. Для моих малых лет он был, конечно, тяжелый. Но я не только стоял, но и ходил с ним за архиеереем. После того как обратится к прихожанам, отдает мне посох. Потом снова ему подаю. И вот так я параллельно с учебой в школе служил архиерейским пономарем до самого 4-го класса. Нетипичный был такой ученик…

Причем в школу я тоже попал не совсем обычно. Во дворе у меня дружок был - Павка Загребин. На год или два старше меня, но мы с ним постоянно играли. И вот когда он с мамой пошел устраиваться в школу, то я за ними увязался. Пришли в 6-ю начальную школу, которая стояла совсем недалеко от нас, наискосок через площадь. Учительница начала проверять насколько он подготовлен, но тогда же почти никто не готовился и Павел начал запинаться. Вдруг она меня спрашивает: «А ты что знаешь?» - «Буквы, говорю, - знаю». А меня брат архиерея буквам уже научил, я даже мог складывать простейшие слова: папа, мама. И она сказала: «Вот этот готов к школе, а этот нет». Но тогда на готов - не готов не смотрели, если возраст, значит пора. И нас обоих приняли в школу, поэтому я начал учиться раньше срока.

А в нашей школе как раз в то время испытывали систему общественного воспитания. Весь класс, человек тридцать, наверное, был разбит на три-четыре бригады. На уроке зададут какое-то задание и мы всей бригадой ее решаем. А отвечает за всех староста и оценку ставили не каждому, а всей бригаде. Такой своеобразный бригадный метод.

Но я невнимательным учеником был. Видимо потому, что они только начали буквы изучать, а я все это уже знал. Мне было неинтересно, поэтому я постоянно рисовал. Все занимаются, а я карандашом рисую, на чем попало, и меня за это до самого 4-го класса ругали. Вызывали мать и жаловались на меня, что порчу все подряд: буквари, учебники, тетради. И когда ждал мать со школьных собраний, то всегда прятался, потому что знал, что сейчас от отца ремнем попадет…

А в 4-м классе к нам пришла новая молодая учительница, которая только что окончила педагогическое училище. Как я уже потом понял, она была прирожденным педагогом. Ведь в каждой профессии есть, как и случайные люди, а есть и настоящие таланты, которые относятся к делу с душой. Присмотрелась она ко мне, и вот зимой первое собрание при ней. Я как обычно прячусь, а мать пришла с собрания, но почему-то не ругает. Неуверенно вылез из-под стола так, а потом из соседней комнаты слышу, как она говорит отцу, что новая учительница просила меня не наказывать: «Пусть рисует! Может это станет его профессией, зачем же его за это ругать?» И с тех пор стали меня привлекать стенгазету выпускать, разные плакаты рисовать. Если, например, день птиц, то просили нарисовать, как они прилетают. И однажды я тогда согрешил…. По-моему, это случилось в 5-м классе. Как раз шла антирелигиозная кампания, колокола с церквей сбрасывали, нашего соседа архиерея посадили, а вся его семья потом куда-то исчезла… В общем, меня попросили нарисовать плакат «Довольно звонить, пора перелить!» Перевоспитали, значит, меня, такая штука…

Кем работали родители и как вы жили в материальном плане?

Мама только периодами работала, а в основном занималась домашним хозяйством. Все-таки четверо детей это не шутки. А отец был мелкий служащий. В последнее время работал бухгалтером в небольшой конторе, поэтому достаток был средний. Так же как все голодали в неурожайные годы, но мать опять-таки начинала «крутиться», что-то делала, продавала, поэтому мы более-менее нормально сводили концы с концами. Но за это их и посадили.

Кого?

Мать с отцом. Насколько я понимаю за то, что не сдали ценности на нужды государства. Тогда ведь индустриализация была в самом разгаре. Правда, через несколько месяцев их выпустили. Потом маму еще раз ненадолго арестовывали но, тем не менее, она всю жизнь оставалась ярой сторонницей советской власти. Отец на эту тему никогда ничего не говорил, а вот у мамы это, по-видимому, семейное. Когда уже после войны время стало такое, что можно критиковать власти, то мы с ней бывало, начнем спорить, а она мне говорит: ««Ты не критикуй! У всякой власти есть свои недостатки. А если б не Советская власть ты бы сейчас коров гонял, хвосты им крутил, а тебя ж выучили», и все время так. А когда мне уже сорок лет было как-то прислала мне посылку. В ней что-то там и … лапти. И в письме пояснила: «Сын, не ругай! Я сейчас еле нашла специалиста, чтобы сплел их. Сейчас уже и не знают, как это нужно делать, а ведь раньше мы все ходили в них…» Это значит к тому, чтобы я не забывал своих корней…

|

Семья А.В. Вяткина |

А в средней школе мне повезло. Учителем рисования и черчения там работал Анатолий Федорович Гнедин, который в свое время учился вместе со знаменитым скульптором Шадром. Его класс был обставлен так, что и сейчас можно было бы позавидовать. И каждый день он вел кружок рисования. Мы могли в любое время прийти и рисовать. Правда, он сам не каждый день приходил. Болел он… Иногда как запьет… А так – душа-человек и специалист великолепный. Но бывало, выпьет, и столько всего нам рассказывал. Мы слушали его, иногда домой отводили, но относились к нему очень уважительно. Тогда в Сарапуле было три знаменитости: Аблицев - бывший бас Императорского театра, этот вот художник и был еще один доктор Державин. Если кто-то тяжело заболевал, то первым делом не в больницу бежали, а к этому доктору. Потому что он мог верно поставить диагноз и вылечить. Вот такая тройка была, и все трое выпивохи...

В общем, у этого Гнедина много наших ребят учились. Я не был самым талантливым, но когда учился в 8-м классе, то Анатолий Федорович меня спросил: «Ты хочешь быть художником?» - «Конечно, хочу, но я же не умею рисовать так, как вы». – «Этому так просто не научишься. Надо в специальном учебном заведении учиться, поэтому мой тебе совет – после 8-го класса дуй в художественное училище». Конечно, я загорелся. Ближайшие училища находились в Перми, и в Казани, и я решил написать в Пермское. Заблаговременно написал, и они мне прислали ответ, что нужно представить свои работы, какие-то справки. Но самое главное, что в училище принимали только с пятнадцати лет, а мне всего четырнадцать. И тогда я подделал свою метрику, я же художник… Мне прислали вызов, но мама была против. Она же видела, что все сарапульские художники выпивохи и боялась, что я тоже стану алкоголиком. Отец как-то безразлично к этому отнесся, он вообще мало занимался моим воспитанием, а вот мама была категорически против. Но, несмотря на это, они мне все-таки дали двадцать пять рублей, чтобы я съездил на экзамены. Думаю, они были уверены, что меня не примут, я вернусь, окончу десятилетку и поступлю в нормальный по их понятиям вуз. Мама мечтала, чтобы я стал инженером.

От нас добираться в Пермь, это плыть полтора суток на пароходе. Естественно я взял самый дешевый билет в 4-й класс, это как раз где паровая машина. А плыть-то против течения, поэтому сплошной гул всю дорогу и я совсем не мог спать… Приехали часов в шесть утра, а в девять уже первый экзамен – диктант. И я четырнадцать, что ли ошибок сделал. Но тогда правила были не такие строгие как сейчас. Пусть и получил двойку, но давали сдать все экзамены и только потом уже выбирали лучших.

В общем, настало время идти на собеседование и мне мой будущий учитель Михаил Иванович Семченко, между прочим, ученик Левитана говорит: «Ты все сдал хорошо. И работы мне твои нравятся, но вот по русскому ты получил двойку, поэтому мы тебя принять не можем. Но если ты хочешь, я могу попросить директора, чтобы тебя приняли вольнослушателем. И если ты в первую четверть покажешь успехи по русскому языку, то тебя зачислят наравне со всеми». Конечно, я согласился, объяснил ему, что перед диктантом сутки не спал и меня зачислили.

Учился нормально, даже премию за успешное окончание 1-го курса получил - рубашку. Нам то рубашки, то сапоги какие-нибудь выдавали в виде премии. Мы должны были отучиться четыре года, но когда до выпуска оставался всего месяц, началась война…

Было воскресенье, мы как раз шли на Каму, чтобы тренироваться грести на шлюпках, а тут выступление Молотова… Но особенно и не удивились, ведь нас же так и готовили, что скоро будет война. Постоянно занимались военной подготовкой, сдавали разные нормативы, я, например, имел значок «Ворошиловский стрелок» 1-й ступени. А то, что у нас с Германией был пакт о ненападении, то все знали, что это «липа», чтобы оттянуть начало войны. Но сейчас суть этого договора намеренно искажают, я бы за это дело прям морды бил. Молотов и Сталин - это были по своему великие люди. Конечно, они тоже совершили много ошибок, но как говорится «лес рубят – щепки летят…» Да, пострадало много невинных людей, у нас, например, из родственников двое ни за что погибли… Но ни в коем случае нельзя говорить, что все сидели ни за что. Там было, кого и за что сажать.

В общем, на второй же день начали мы осаждать военкомат, чтобы нас быстрее призвали в армию. Мы же были уверены, что разобьем немцев за два-три месяца, как поется в песне «… малой кровью, могучим ударом», и вернемся в училище заканчивать учебу. А наше училище сразу закрыли. Вернее перевели всех в «Клуб речников», кое-как там занимались, но мы туда даже не ходили. Мы же были выпускной курс и готовили дипломные работы. И в военкомат постоянно ходили. В какой-то момент там поняли, что от нас просто отбоя нет, мешаем только и сказали нам: «Ладно, по рублю оставьте и катитесь домой, куда угодно. А как понадобитесь – мы вам телеграммы вышлем». Приехал я в Сарапул, целыми днями рыбу ловил, и все ждал, когда же телеграмма придет. И 1-го июля, что ли дождался.

Опять на пароход и вернулся в Пермь 3-го июля. Прихожу в общежитие, а там как раз все слушают по радио первое с начала войны выступление Сталина. Знаете, наверное, знаменитую его речь «… Братья и сестры…» А у меня в училище был закадычный друг - Лешка Малышев, с которым нас вместе по линии военкомата еще до войны заранее определили - в артиллерию. Но тут мне говорят, что их вчера уже отправили. Как потом выяснилось, он попал в артиллерийское училище.

На следующий день пришел в военкомат, меня включили в команду из тридцати человек и объявили, что нас направляют в Ижевское авиационно-техническое училище. На пароходе добрались до Воткинска. Там переночевали, причем не где-нибудь, а в доме, где родился Чайковский. По железной дороге добрались в Ижевск. Наш сопровождающий младший лейтенант только водку пьет, нами не занимается. Сами начали расспрашивать у военных про это училище, но Ижевск хоть и небольшой город, а никто ничего не знает. Переночевали в «парке культуры и отдыха», а утром нам подсказали, что в городе есть не военно-инженерное авиационное училище, а 15-я авиационная школа пилотов, эвакуированная из Чернигова. Направились туда, а там настоящее столпотворение. Со всего Урала ребят привезли. Попали в карантин, и как закрыли за нами ворота, то все, уйти уже нельзя…

Опять медкомиссия. Половина группы прошла, а половина нет и их сразу в маршевые роты. А там, всего месяц обучения, да и то не всегда, и сразу на фронт. Затыкали ими дыры, ведь немец уже под Москвой был. А ведь среди них было много очкариков из университета. Знаете, естественный факультет, своеобразные все такие…

Сейчас таких называют «ботаники».

Да, вот такие вот хлопцы. Среди них были знакомые мне ребята, но я потом никогда никого из них не встречал. А мы сразу начали учиться и я считаю, хорошо нас учили. Матчасть, теория и каждый день возили на аэродром, который располагался аж в двенадцати километрах от центра города, где мы жили. Сначала автобусами возили, но потом их забрали на фронт, и мы уже пешечком ходили, конечно.

Зато кормили хорошо, правда, несколько однообразно. Помню, потом смеялись, что войну выиграли на одной перловке. Но я считаю обижаться нельзя. Конечно, молодые были, и есть хотелось постоянно, потому что целый день проводили на аэродроме. Не только летали, но и помогали обслуживать самолеты. Так за день умотаемся, что вечером придем, поедим, спать хочется, а тут разбор полетов. Инструктор рассказывает, кто, как летал, какие ошибки, на что обратить внимание. В общем, уже к новому году окончили обучение. Сдал экзамены на «отлично», а дальше нас посадили в эшелон и направили в городок Троицк, что в Челябинской области на самой границе с Казахстаном. Зима уже была, новый год как раз в пути встретили на какой-то станции. Оказалось, в этот Троицк было эвакуировано аж две военные школы. Ленинградская, которая техников выпускала, и Борисоглебское училище, в которое мы и попали. Хотя этот Троицк даже меньше Сарапула. Считай, ничего тогда в городе не было. Только универмаг стоял такой двухэтажный, здоровый, вот как сейчас строят. Внизу в нем устроили столовую, а на втором этаже нас расположили. Никаких изысков, только двухэтажные нары, сделанные из дерева, и с соломой тюфяк. Но места там очень суровые. Там же степь и зимой морозы и ветра просто страшные…

Полтора года там проучились, но получилось так. Меня же везде использовали как художника. Еще в Ижевске если нужно было что-то нарисовать, то меня всегда привлекали. А в Троицке загружать меня стали еще больше, поэтому я даже летал меньше остальных. Тогда ведь, как и сейчас были учебные тренажеры, и мы не столько летали, сколько на них занимались. Например, тренажер по обучению бомбометанию. Садишься, тут все приборы, а вместо земли лента нарисована, которую крутит другой курсант. И тебе дают задание – попасть в завод такой-то, цех такой-то. Но, курсанты, конечно, народ ушлый. Они уже заведомо знают, какая лента будет, и обо всем договаривались заранее. Поэтому не столько на ленту смотришь, сколько подсказки ждешь. А ленты надо регулярно менять, опять получается, художник нужен. Поэтому когда учеба подходила к концу, меня начали усиленно уговаривать: «Оставайся! Будешь у нас работать на курсе бомбометания. Мы тебе и звание офицерское дадим и квартиру».

Они у вас еще и разрешения спрашивали?

Да, потому что тогда действовал приказ Сталина, что, тот, кто хочет на фронт, того удерживать не имеют права. Обязаны были отпустить. И несколько человек у нас так остались в училище, но большинство рвались на фронт. Я тоже хотел на фронт, считал, что это долг любого мужчины – защищать свою Родину. К тому же я уже был в партии.

Вы сами захотели вступить?

Сам, конечно. Правда, поступал я с трудом.

Почему?

Чтобы в партию вступить, нужна была рекомендация из первичной комсомольской организации, а я же никогда не был комсомольцем. В училище у нас было две соперничающие между собой организации: профсоюзная и комсомольская. Даже вечера отдельно устраивали. Очень четко разграничивали, вот этот вечер организовывает профсоюзная организация, а этот – комсомольская. Так что профсоюз у нас был очень солидный, и на старших курсах меня избрали его председателем. Это очень серьезная должность, поэтому я не хотел и всячески не хотел вступать в Комсомол: «Я уже взрослый, а там шпана мелкая...» И тогда мне подсказали выход. Рекомендацию первичной комсомольской организации, можно было заменить рекомендацией члена партии с дореволюционным стажем. Вот мне и пришлось написать письмо маминому брату Василию, и только после этого меня приняли.

В общем, только весной 43-го нас выпустили, и мы с моим другом Самсоновым попали в запасной пол, который находился в Чувашии. Причем, наше училище готовило летчиков-истребителей, а в этом запасном полку находились летчики, которым предстояло летать в полках ночных бомбардировщиков. На тех самых По-2, на которых мы учились. Это своего рода уникальный самолет. Немцы ведь тоже пытались активно использовать такую авиацию, но у них почему-то этот опыт не прижился. А вот у нас это был один из самых массовых самолетов, настоящая «рабочая» фронтовая лошадка.

В этот запасной полк на переформирование прибывали части с фронта. Пополнялись людьми, машинами, которые производили на заводе в Казани и отбывали обратно на фронт. Но если летно-технического состава было много, то вот самолетов не хватало, поэтому мы пробыли в этом полку месяца три. Главное - заняться совершенно нечем. Помню, был там такой старшина по фамилии Скалозуб. Так он людей построит, и дает задание - вырыть окопы. На следующий день – зарыть! Лишь бы хоть чем-то люди были заняты. И так все время тянулось…

Но я и там нашел себе занятие в клубе. Писал разные декорации, портреты и прочее, так что окопы не рыл. Думаю, еще и поэтому меня на фронт не отпускали. И Самсонов, друг мой, всегда со мной. Помошником моим был: краску там развести, холсты натянуть. В общем, так и болтались в этом полку. А Сарапул же совсем недалеко и однажды говорю лейтенанту: «Пока мы ничем не заняты, вы бы отпустили меня домой съездить». Он поежился, поежился, потом как-то подзывает: «Ладно, Вяткин, даю тебе пять дней с дорогой». Словом уехал в Сарапул, возвращаюсь, и прямо на вокзале меня встречает Самсонов: «Нас с тобой взяли в полк! Я их комиссару сразу сказал, что ты художник, но без меня к ним не пойдешь». Вот так нас обоих взяли в 887-й ночной легкобомбардировочный авиационный полк, которым командовал очень опытный летчик - майор Боголепов.

Сначала мы неделю летали в Алатыре, а потом нас направили в Резерв Главного Командования. Под Москву, как раз туда, где сейчас находится ЦУП – Центр управления космическими полетами. Тогда эта станция называлась Подлипки, а сейчас это город Королев. И там мы опять таки застряли надолго, почти до осени. Рвались оттуда на Курскую дугу, но кто нас отпустит? В Москву, пожалуйста, а на фронт ни-ни. Зато чуть ли не каждый день ходили в театр. К нам, кстати, прикомандировали двух блатных. Один какой-то еврейчик, а второй - Вовка Тарасов, сын знаменитой актрисы МХАТа Аллы Константиновны Тарасовой. В то время ее мужем был уже не Москвин, а какой-то генерал авиации, и, по-видимому, это он его пристроил. Мы так и поняли, что для того чтобы деток разных видных людей спасти от фронта, их прикомандировывали к частям РГК. Но когда мы потом улетели на фронт, они остались и их, наверняка определили уже в другую часть.

И пока мы там стояли, конечно, сдружились. Например, я подружился с харьковчанином Павловским. Он весьма культурный человек был, образованный, раньше в Ленинградском университете учился. Достать билеты в театр было очень трудно, но он в любой театр мог нас провести, потому что его везде знали.

Получается 43-й год, самый разгар войны, а билетов было не достать?

Так немцев ведь уже отогнали, и культурная жизнь в Москве кипела. Большой театр работал, МХАТ и другие. Я, наверное, тогда всю мхатовскую программу посмотрел. Видел знаменитый спектакль «На дне», в котором все легендарные старики играли. Тот же Вовка Тарасов иногда организовывал нам встречи с артистами. Они нас расспрашивали, как летать и прочее, а мы их про спектакли. Даже по гримеркам нас водили, все показывали.

Но спектакли ведь допоздна идут.

Конечно, пока девчат проводим, уже поздно, комендантский час начинается. Но у меня был приятель, студент, и если мы видели, что не успеваем на последнюю электричку, то заваливались к нему в общежитие. Вот так интересно жили тогда. Как вечер, мы на электричку и в Москву. Ну а когда кончилась Курская битва и немца погнали, то настал и наш черед.

Погрузились в эшелон и вперед. На Киев. Доехали нормально, только лишь когда приехали в Киев со стороны Дарницы, то увидели там ужасную картину. Видимо когда налетели немцы на этой узловой станции, одновременно оказались эшелоны с боеприпасами, горючим, а между ними с пехотой и кавалерией… Конечно, мы знали, что такое война, но там мы увидели настолько жуткую картину… Там ведь все это было просто перемолото… Но один путь уже успели расчистить и нас по нему пропустили на восстановленный мост. Причем, когда переезжали по нему, приказали раскрыть двери вагонов, чтобы в случае чего успели выплыть.

Запомнилось, что зима с 43-го на 44-й год была паршивая. Ночью холодно, днем тепло, все тает, соответственно распутица, из-за которой была постоянная нехватка боеприпасов и топлива. Поэтому мы работали в две смены. Более опытные летчики по ночам бомбили, а нас, салаг, днем отправляли подвозить танкистам боеприпасы и горючее. Где можно было садились, а иногда просто парашютно-десантные мешки сбрасывали. А блудили сколько… Так что эта зима выдалась у нас поганая и тяжелая. Даже питание тогда было скудное и в основном держались за счет НЗ. Но что самое страшное, за всю зиму ни разу не искупались… Ведь кругом разруха абсолютная, ничего не уцелело, в чем бы можно было расположиться. Если дождик начинает моросить, то мы под крыло… Свои зимние комбинезоны месяцами не снимали, поэтому вшей было, не передать сколько… И вот тогда мне было по настоящему страшно, потому что я отлично понимал, не дай бог эпидемия какая начнется, большая беда будет… Как Маяковский писал: «Тиф приносит вша. Точка и ша!» Так что Корсунь-Шевченковскую операцию я запомнил на всю оставшуюся жизнь…

Ну а дальше, пошли в наступление в составе 1-го Украинского Фронта. 2-я Воздушная Армия, 208-я ночная ближнебомбардировочная краснознаменная авиационная дивизия ордена «Богдана Хмельницкого». Но там у нас неприятность произошла - с бандеровцами встретились… Вначале мы расположились на аэродроме в Проскурове, так тогда город Хмельницкий назывался. Там аэродром был отличный: большой, с твердым покрытием еще довоенной постройки. Но за нами шли штурмовики и истребители, и нас оттуда попросили. Перелетели в городок Славута, это совсем недалеко оттуда. Только, помню, устроились, разместились. Ночью еще летали, а утром вдруг общее построение. Поставили задачу и отправили прочесывать окрестности. Как уже потом выяснилось, что ночью где-то недалеко от нас был ранен Ватутин. (Кортеж командующего 1-го Украинского Фронта генерала-армии Ватутина Н.Ф. попал в засаду одной из банд УПА близ Милятина 29 февраля 1944 года. В этом боестолкновении Ватутин получил смертельные ранения и скончался в киевском госпитале 15 апреля 1944 года – прим.В.Б.) Встали в цепь, и пошли, но, конечно, никаких бандеровцев не нашли. Но вот так мы впервые узнали о них.

Тут уже весна набрала свою силу, и мы начали решительную борьбу со вшами. Горючего хватало, так в ведре с бензином выстираешь одежду, у костра повесишь сушиться, а сами голенькие вокруг бегаем… А потом нас научили местные жители, что вши не любят шелк и тогда на нижнее белье начали резать парашюты. Пошили кальсоны, рубашки, и действительно, вши не заводятся в шелковом белье. А остальное мы прожарили, как следует и все, закончились вши. Ну и начались уже регулярные бани. Где-то хату развалят, конечно, пока нагреют и прочее. Можно сказать, начали культурно воевать, по всем законам военной науки.

Дошли до Тернополя и его сначала сходу взяли, без боев. Но там немцы оставили несколько цистерн со спиртом. Ну, а наша ж братва, пехота так особенно, им бы только дорваться… Заскочили на станцию, обнаружили этот спирт. Все перепились и немцы их перебили... И во второй раз Тернополь брали долго и мучительно. Почему-то немцы за него упорно сражались, никак не хотели сдавать. Но, в конце концов, их, конечно, все-таки выбили из города.

А наш аэродром тогда находился в Микулинцах. Причем, в этом местечке располагалось сразу два аэродрома: на востоке наш, а на западе истребителей. И по ночам немцы из последних сил бомбили, причем, только нас. Ведь истребители по ночам не летали, все спали, поэтому там ничего не горит, ничего не видно. Зато мы по ночам работали, а это значит, что посадочная полоса обозначена, самолеты с зажженными фарами садятся, поэтому нас было видно. Вот там я как раз и попал под бомбежку.

Однажды прилетели, а у нас был такой порядок – пока летчик заруливает на стоянку, штурман уже идет на КП докладывать результаты бомбометания. Вася мой ушел докладывать, а я с технарями у самолета немножко подзадержался. И что нас подвело. У немецких самолетов звук-то совсем другой, нежели у наших, но на аэродроме был сплошной гудеж и мы его просто не расслышали. Я пошел в лесок по направлению к КП, а тут серия из четырех бомб… Первая как раз недалеко от нашего самолета упала и взрывной волной его перевернуло. Это я уже потом узнал. А меня взрывом забросило на бомбосклад, метров на десять. Там ведь в лесу уже успели расположить бомбосклад, и если бы бомба туда попала, то от нас бы ничего не осталось… В общем, потерял я сознание и пришел в себя в санчасти только на следующий день к вечеру. Причем странно, ничего не болит, а не слышу ничего… Думал, что слух потерял. Вроде вижу, что люди между собой разговаривают, а ничего не слышу… Но потом начал восстанавливаться понемножку, и вот тогда появились боли. Голова, все тело болит, такое ощущение, что все мышцы оторвались от костей.

Неделю, наверное, в санчасти провалялся, и меня выписали. Но врачи сказали, что у меня повышенное давление, отстранили от ночных полетов, и началась у меня новая жизнь. То дежурный по аэродрому, то дежурный штабу. Размещались мы в хорошей двухэтажной школе, а на центральной площади было что-то вроде чайной, и там устроили нашу столовую. И кормили очень хорошо, причем на заказ. Накануне можно было заказать, что бы ты хотел завтра, бефстроганов или киевскую котлету, например. И какой гарнир, выбирай, пожалуйста.

А «наркомовские» сто граммов выдавали?

А как же. Если хоть один боевой вылет совершили, то всему полку водка положена. Нам ее утром выдавали. Завтрак у нас был обильный, потому что после полетов голодные все. Обед был так себе, потому что спать хотелось, а вот завтрак и ужин обильные, потому что до и после полетов нужно как следует поесть. И на ужин обязательно морковку выдавали для зрения. А под конец войны появилась у нас американская кола. Зернышки такие. Два-три их раскусишь, с водой выпьешь и потом всю ночь не спишь и чувствуешь себя бодрым.

Да, так вот к вопросу о бандеровцах. Прямо напротив нашей столовой стояла виселица. Не знаю, кто ее соорудил, наверное, после немцев осталась. Так вот утром на завтрак идешь, на ней наш висит и на нем дощечка с надписью «кацап» или «москаль»… Вечером идем на ужин, уже другой висит и на нем табличка «бандеровец». Буквально каждый день менялись…

А рядом с этими Микулинцами наше командование решило сделать два аэродрома подскока, северный и южный. И вот меня отправили на этот северный аэродромчик. Не только меня, всего семнадцать человек, но меня назначили старшим. Самолетами доставили туда, и все, работайте. Значит, большое село, а кругом огромный непроходимый лес и связь с остальным миром только посредством авиации.

Высадили нас за два-три часа до полетов и первую ночь мы отработали. Все хорошо, но утром ведь надо где-то устраиваться на постой. Ребята из БАО прямо на аэродромчике оборудовали себе все, даже ночевали прямо там, а нам нужно идти в село. Хорошо еще, что нас заранее предупредили, что все это село бандеровское и нам лучше остановиться у поляков. Само село украинское, но были там и поляки, причем, жили они обособленно, и было заметно, что более зажиточно, чем украинцы. И сами хаты получше, и покрыты они оцинкованным железом. Правда, несколько хат уже сожженные были.

Днем пошли по селу, а там так: дома в один ряд, а в конце вроде как площадь. Смотрим, а в селе одни женщины, и из мужчин или пацанва или старики запредельные. Но один поляк нам объяснил, что тут все мужики в лесу сидят и воюют против наших. И немцев якобы били и наших теперь бьют. Ну, как говорится, предупрежден, значит вооружен. В общем, расположил я своих ребят по двое в соседних домах поляков и сам тоже устроился.

А буквально на следующий день зарядили дожди, погода нелетная и о нас словно забыли. Где-то неделю так просидели там, продукты закончились. Реквизировать мы не имели права, на этот счет было очень строго, а питаться то как-то надо. Но бензина же у нас полно и масла авиационного и наши технари сразу вспомнили, что если в бензин масла добавить, то оно горит как керосин и можно его заливать в лампу. Что делать, начали менять, за продукты, за бутылку. Хотя поляки нам и так все давали, они же страшно боялись, что мы уйдем, и они останутся один на один с этими бандеровцами. Между ними ведь настоящая война шла…

И вот как-то вечером дома сидим, разговариваем с хозяином дома. Худой такой старик. Я так понял, что русский и поляк всегда поймут друг друга, так же как и украинец с русским. Вдруг смотрим, идут двое в белых полушубках. У нас в пехоте такие носили зимой, а тут уже дело к концу мая идет. И вот идут эти двое прямо к нашей хате. Поляк как их увидел, аж затрясся весь: «Ой, плохо! Ой, плохо!» Спрашиваю: «Что плохо-то? Скажи». - «Это плохой человек идет. К нам идет…» Тут эти заходят и видимо старший из них сразу командует поляку: «Давай сюда закуску!», а сам достает и ставит на стол бутылку самогона. Наверняка они уже знали, что я за старшего и пришли со мной поговорить.

Сели мы за стол, разлили по стопке. А со мной был техник-оружейник, здоровый как бык. Фамилии уже не помню, Быня мы его звали. Украинец, но откуда-то из Подмосковья. Так я его отправил предупредить всех наших ребят, чтобы держали автоматы наготове. В общем, он ушел и не возвращается, я один остался с ними. Они выпили, а я нет: «Ну, что ты, думаешь, мы тебя отравить пришли? Давай с нами, я же выпиваю», и опять наливает. Ну, я выпил, значит и они начинают. «Вот чего вы сюда пришли?» Я говорю: «Что ж вы не знаете, чего мы сюда пришли? Гитлера гоним, освобождаем Украину!» - «А что вы тут будете делать?» - «Вот это вот не по адресу вопрос. Я солдат, а про это вы спрашивайте местные власти, что они тут собираются делать». Он опять: «Вы колхозы будете делать?» - «Откуда я знаю? Я не сельский житель, поэтому не разбираюсь, что тут будет колхозы или нет». Когда вторую бутылку вытащили, начали пугать: «Имей в виду, вас тут всего семнадцать человек и мы за полчаса можем всех положить. Но мы не бандиты и убиваем только разных комиссаров». – «Мы прекрасно знаем, что вас тут много в лесу, и что вы можете нас, конечно, уничтожить. Но и вы сами прекрасно понимаете, что если вы нас тут положите, сюда пошлют два-три самолета и от вашего села ничего не останется. Ни жинки ваши не спасутся, ни дети, ни старики, все погибнут…» Ну вот примерно так мы разговаривали часа два, и потом они ушли. А чуть ли не на следующий день меня заменили. Как раз началось наступление на Львов и меня забрали на основной аэродром, а вместо меня прислали старшего техника. Лейтенант с украинской фамилией, но украинец откуда-то с востока. И вот его бандеровцы убили… Уже потом мне рассказали как было дело.

Когда началось наступление, то весь фронт пришел в движение. Перед Львовом есть какая-то узловая станция, так мы, например, летали бомбить ее всей дивизией. Такой массированный налет по американскому образцу. И вот когда все пришло в движение, зашевелились и эти бандеровцы. Почему-то они вышли из леса и начали формировать свой обоз, куда-то хотели уехать. Поляки, конечно, пришли жаловаться к лейтенанту, который меня заменил. А он как старший пошел к этим бандитам и говорит: «На каком основании вы забираете коней у поляков?» Но это же не кино, а жизнь, и главарь сказал одному из своих подручных: «А ну, Степан, покажи ему мандат!» Тот отвел его в сторонку и застрелил… Там его и закопали…

А вы еще летали после этого?

Летал, но не на боевые задания, а по разным поручениям. Вообще Львов наши уже не бомбили, зато я по нему отбомбился чемоданами.

Как это чемоданами?

Так получилось, что Львов взяли быстро, и нам нужно было срочно перелететь на новый аэродром. Прямо на границе есть такой городок Перемышль и вот там прямо на берегу реки Сан находился наш новый аэродром. Как обычно при перелете с одного аэродрома на другой, ко мне в самолет сели еще двое: штурман и техник. И по правилам каждый мог взять чемоданчик с личными вещами. Небольшой совсем - 50х70 сантиметров, больше нельзя. А в самолете был ящик, в котором обычно возили такие противотанковые шары. Сейчас это называют похабно - «коктейль Молотова», а на самом деле это горючая смесь КС-17, страшная вещь. Вначале войны ее для пехоты разливали по бутылкам, а у нас специально против танков использовались такие медные шары, которыми наполняли этот ящик. Вроде бомболюка получается. Туда их пару десятков нагрузят и потом мы их сбрасывали на танки. Они горели так, что ничем не потушишь потом. Так вот чемоданчики с личными вещами всегда перевозили в этом ящике. Но чтобы случайно его не раскрыть, нужно было хорошо законтрить, а мы видно этого не сделали.

В общем, летели прямо над Львовом и технарь вдруг говорит мне: «Вон там красивая площадь и здание хорошее. Подверни вправо, хочу поближе рассмотреть». Ну, высота всего триста метров, я подворачиваю, а он штурмана спрашивает: «Ну, как ты бомбишь, чтобы в эту площадь попасть?» Тот меня немного еще подправил и говорит: «Вот, сейчас точно попадешь». А техник раз и нажал. Люк открылся и наши три чемодана… Один сразу в воздухе раскрылся и шмотки оттуда так и полетели… Прямо над самым центром Львова это случилось, как раз где площадь, рынок и оперный театр. Уже после войны я об этом рассказал знакомым львовским художникам, и оказалось, что они про этот случай знают: «Да, мы слышали, как Советы отбомбились чемоданами…»

И вот на этом аэродроме в Перемышле меня перевели в штаб дивизии, и до самой победы я служил там в оперативном отделе. Дело в том, что все шло к тому, что нашей дивизии присвоят звание Гвардейской и поэтому потихоньку начали готовить все документы. А ведь все их нужно как следует оформить, заголовки всякие, картиночки там нарисовать, и, конечно, для этого нужен художник, поэтому меня туда и забрали. Но официально я числился в оперативном отделе. Это основной отдел штаба дивизии, который координирует боевые действия всех четырех полков. Вся связь шла через четверых диспетчеров, трое дежурных и один главный. Но что самое интересное, дивизия звание Гвардейской так и не получила, причем из-за моего родного 887-го полка.

Если можно, расскажите, пожалуйста, из-за чего это случилось.

Воевали по-прежнему хорошо. Например, приняли самое активное участие в боях на Сандомирском плацдарме. Особенно запомнился один мост южнее Тарнаува. Сколько его не бомбили так и не смогли разрушить. Он ведь железнодорожный, настила нет, одни фермы. Вроде бомбили удачно, но бомбы пролетали насквозь и разрывались уже в воде. И вот ночью ребята отбомбятся по нему, докладывают, что разбомбили, а утром летят Илы и докладывают: «Вижу движение по мосту!»

В общем, прошли с боями всю Польшу, но первый же немецкий городок испортил нам всю малину. Кстати, называли его у нас Гутентаг. Наш 887-й полк расположился в фольварке одного зажиточного немца, а т.к. в боях возникла пауза, то в здании небольшого спиртзаводика решили ребятам устроить баню. Там же котлы есть, только воды накачай и все готово. Собрали шайки, тазы всякие и 1-я эскадрилья пошла мыться и пропала. 2-й эскадрилье пора мыться, а их все нет. Не дождались, пошли и тоже потерялись … И лишь когда 3-я эскадрилья пропала, тут все начальство переполошилось. Туда зашли, а они там все пьяные в дым... Сплошные «трупы»… Оказалось, что в баках оставался спирт, и они начали его хлестать. А когда их нашли, оттуда уже кто ни попадя таскали спиртягу в любой таре. Начальство, конечно, это дело остановило, но полк выбыл из строя полностью.

Штаб дивизии ставит боевую задачу, а полк даже не отвечает… Вот так длилось двое суток, никто ничего не знает… Из дивизии послали в полк начальника связи с солдатами и они тоже пропали. Оказывается, в полку их арестовали и держали, чтобы ничего не доложили. Это же ЧП считай фронтового масштаба… Ну и только где-то на третий день все там наладили и восстановили работу полка. Потом пытались замять это дело, но командование 2-й Воздушной Армии не дало этого сделать и дивизию лишили права претендовать на звание Гвардейской. Зато с тех пор наш 887-й полк стали называть «бимборский». Бимбор - это по-польски самогон. На месяц или на два лишили прав на всякие награды, хотя ребята не просто летали как прежде, а им поручали самые опасные задания. Вот такие дела.

А потом была Германия и войну мы закончили в Баутцене, это в районе Дрездена у самой границы с Чехословакией. Войну мы закончили 7-го мая, ведь именно в тот день немцы подписали акт о капитуляции с союзниками. Но Сталин заявил, что правительство СССР не признает его, и потребовал подписать новый акт со всеми сразу. В те дни связь у нас уже была уже открытая, и мы обо всем знали. Но в те дни у нас была очень горячая пора. Все уже знали, что война со дня на день закончится, поэтому все немцы рванули на запад, чтобы сдаться в плен союзникам. Понимали, что у нас они таких делов натворили, что лучше нам не попадаться. И вот вышел приказ – «Всей авиации бомбить дороги ведущие на запад!», чтобы, значит, эти гады не расползались. И вот ребята летали и бомбили эти отступающие колонны с бреющего полета, поэтому последние два экипажа мы потеряли с 7-го на 8-е мая. Правда, один экипаж через неделю вернулся. Когда их подбили им удалось сесть на вынужденную, а немцам уже было не до них.

Думали, что все, отлетались и можно праздновать победу, тут новое задание – «На Прагу!» Прага беспрерывно в эфире была: «Мы восстали, сражаемся изо всех сил, но силы неравные. Русские спасайте!» Но на Прагу успели сделать всего один боевой вылет, как раз мой 887-й полк его совершил. Кстати, в Праге произошла такая история. Никто не знал, что творилось в городе, и вперед полетел старший лейтенант Галиаскаров, если не ошибаюсь. Причем, не со штуманом, а к нему посадили известного корреспондента. Того, который потом написал «Повесть о настоящем человеке».

Борис Полевой.

Да, вроде он самый. В общем, этот Галиаскаров летал над Прагой, летал, а сесть негде. Но там есть такой район на возвышенности, Градчаны называется. На нем как раз все правительственные учреждения находятся. Если смотреть от старой Ратуши то с левой стороны сейчас стадион стоит, национальный или Олимпийский, что ли, тогда его как раз строили только. Кое-где трибуны только начинали возводить, но поле уже было и они туда сели. Так восторженные пражане вытащили их из самолета, и неделю никто не знал где они и что с ними. Думали уже, что погибли. А оказывается, чехи их таскали в гости и никак не хотели отпускать. Пили, гуляли. А самолет так забросали цветами, что его почти не было видно.

А из Праги нас опять вернули в Баутцен и уже там 12 мая мы отметили Победу. Вначале по полкам, а уже потом устроили общий праздник дивизии. В городском оперном зале. Мне запомнилось, что это старинный такой город, внизу проходила железнодорожная линия, а сам старый город и театр на возвышенности. Театр был совсем новый и партер в нем шел под наклоном, а мы столы собирали по всему городу, так чтобы они ровно стояли, подпилили им ножки. Но тут возникла проблема. Рядом стоял коньячный завод под контролем польской части, и наше командование попросило их выделить для нас конька по такому случаю. Те, пообещали, но мы как подсчитали, то того эрзац-коньяка, что они нам выделили, выходило по триста граммов на нос. А что такое нашим хлопцам триста граммов? Мало, конечно. У нас ведь были и такие, что и бутылку и две могли сами выпить. И выпало так, что я оказался свободным от дежурства, поэтому именно меня отправили достать добавки.

Дали мне полуторку, и приехал я для начала к полякам. А с ними не договоришься: «Мы вам уже дали. Катитесь, больше ничего не будет!» Поляки они такие… Поэтому к ним мы относились плохо, хотя у них половина состава была из наших. У меня, например, друг был еще по Ижевскому училищу – Марцинкевич, так вот его направили служить в польскую часть.

В общем, поляки категорически отказали, и я сижу и понимаю, что достать обязан, но где? Потом возникла идея. Недалеко находился город Оппельн, который бомбили наши ребята. Там находился завод, который выпускал военные мотоциклы. Отличные, между прочим, мотоциклы. В общем, я знал, где находится этот городок, и решил поехать туда. Приезжаем, а нам говорят, что ничего нет – все разрушено. Тут я вспомнил, что за Одером в лесу находился какой-то завод. Спросил про него, а мне говорят: «Там пороховой завод». Делать нечего, поехали туда.

Приезжаем, а там концлагерь. Бараков десять или даже больше, точно не разглядел. А в них наши люди, которые работали на этом пороховом заводе. Мне потом рассказывали, что этот порох паковался в батистовые мешки и для каждого орудия шел отдельный комплект. Территория лагеря уже не охранялась, но люди не разбегались, потому что у них уже шли проверки. В один барак захожу и кричу: «Кто с Урала?» Полно с Урала. Тогда уточняю: «Пермяки есть?» Нашелся один. Спрашиваю: «Ты давно тут?» - «Два года». – «Где тут можно достать спиртное?» - «Да, откуда нам знать?» Пошел в следующий барак, опять то же самое. Нашелся один пермяк, причем с нашей Коммунистической улицы. Но мы в общежитии, а он чуть подальше к военкомату где-то жил. Говорю ему: «Земляк. Выручай! У нас праздник и мне кровь из носу на завтра нужно найти спиртное». - «Так мы же в лагере сидели и ничего не знаем». - «Но вас же возили, наверное, куда-то?» - «Да, зимой несколько раз возили. Здесь недалеко имение владельца этого завода, - фамилию какую-то назвал. – От снега там все расчистим, нас на машины и опять сюда». - «Дорогу знаешь?» - «Ну, примерно только, через лес». - «Давай по карте».

Приехали туда, а там, действительно огромный особняк. Ну, примерно такой, в которых наши дворяне раньше жили. Все как положено: господские дворы, служебные помещения. Заехали во внутренний двор, а там спиртным воняет. Ну, думаю все. Видать наши уже здесь побывали и ничего не найдем. А вокруг никого, ни наших, ни немцев. Нашли погреба, зашли туда, а там по самую щиколотку водка или спирт… И только кое-где стоят бутылки вина всякого. Взяли несколько бутылок, но этого же мало. Тут вдруг увидели боковые двери, открываем одну, а там целые штабеля французского шампанского «Поле Рояль» 1922 года. Так сказать, моего года выпуска. Еще походил-походил, больше ничего нема. А мы почему не обрадовались? Потому что наше шампанское раньше уже пили, а от него толку нет. Выпьешь так ни в одном глазу. Немужской напиток, в общем. Ну, выхода у нас нет, брать больше нечего и мы с шофером нагрузили этим шампанским полную полуторку. Привез в дивизию, там наши уже заждались, а я так виновато говорю: «Нигде ничего нет, вот нашел только шампанское - праздничный напиток». Ребята расстроились: «Тебя только и посылать. Другие вон смотри, спиртягу привезли, а у нас…» - «Ребята, клянусь, ничего нигде! Этих поляков хоть стреляй, не дают ничего!»

На следующий день, перед тем как идти на праздник выпили мы по бутылке шампанского. Пришли, а там стоят все те же наши триста граммов. Но потом оказалось, что бутылка шампанского самая хорошая норма. И на закуску не тянет, можно чуть-чуть чего-то, фрукты, например. А главное так легко после него. Петь тянет или стихи читать хоть всю ночь. В общем, выпили мы этого поганого эрзац-коньяка, и повело нас. Когда хор начал петь песни, я встал с места, и начал дирижировать… Дирижер остановил музыку: «Выгоните его!»

Так вы фактически дебоширили.

Да, некрасиво получилось... Подошел ко мне какой-то старший офицер, из политотдела, по-моему. Усадил меня на место и ушел. Только они продолжили петь, тут я встаю и опять дирижирую… Короче говоря, подошел ко мне заместитель начальника нашего оперативного отдела, подполковник Попанчиков. Настоящий офицер, бывший кавалерист. Взял под руку: «Александр Васильевич, пойдемте!» Вывел меня через боковую дверь на улицу и довез до самого дома: «Сиди там и не показывайся, а то плохо тебе будет…»

Чем закончилась эта история?

На бюро вызывали после. Начал меня отчитывать начальник политотдела полковник Попов. Противный человек, как-то отрубил кисть руки мотористу.

Как отрубил, за что?

Самолеты-то наши с пропеллерами были, а у них есть такой этап, пусковой назывался. Нужно довести до определенного момента и тогда моторист говорит: «Контакт!», пилоту нужно провернуть, а тот должен крутануть и завести мотор. Но этот Попов не дождался, пока моторист крикнет ему «контакт», запустил пропеллер, и тому оторвало кисть правой руки. Это уже под самый конец войны случилось. Так вот этот самый Попов начал на меня бочку катить, но там на партбюро среди прочих присутствовал старший инспектор по технике пилотирования. Хороший такой человек, который знал меня еще с тех пор, когда я летал в 887-м полку. И он Попову сказал: «Иосиф Васильевич, ну вы посмотрите на него. Он хоть и воевал, но пацан же еще совсем. К тому же я знаю, что он раньше работал в оперном театре, видать насмотрелся там, как надо дирижировать, ну, вот и начал. Что мы будем его ругать? Отпустите его, ради Бога!» После этих слов все заулыбались, в общем, обошлось.

Потом нас отправили в Чехословакию. Под Прагу, там есть такой хороший старинный городок - Гавричков Брод. Чехи нас просто здорово встречали, очень тепло. Нас на автобусах привезли на центральную площадь, а там уже местные жители ждали и разбирали каждый к себе, чтобы уважить освободителей.

И вот там стоял один такой симпатичный старичок. Я к нему сразу: «Вы русский знаете?» - «Да, да, да. Я был у вас. Воевал». Потом рассказывал, что в I-ю мировую воевал, попал в плен, был в составе чехословацкого корпуса на Урале, тогда русский язык и изучил. Оказалось, что он хозяин трех молочных заводов. Привез нас к себе домой, а это трехэтажный особняк. Внизу живут у него, значит, обслуга всякая, какие-то свои рабочие, инженеры. На втором этаже он сам жил, а на третьем почему-то было свободно. Почему не знаю. Нас, значит, туда и каждому выделили по комнате. А нам неинтересно так. Мы же в Баутцене как жили? Я, например, один в трехкомнатной квартире… А оставшиеся немцы нас полностью обслуживали. И у чехов было неудобно так жить. В общем, вчетвером заняли одну большую комнату и месяца три там прожили. Вечером приходим ночевать разделись. Утром встаем, форма отглажена, сапоги начищены, прямо как в гостинице… Только вот пистолеты нам приказали не оставлять, все ж таки оружие.

И обычно как. Один диспетчер дежурит в штабе, а трое гуляют. Чехи нам показали, где у них клуб. Великолепный такой, с колоннами, посредине зал овальный, тут же оркестр играет, кто хочет, танцуют. А сбоку за колоннами столики стоят, и люди культурно сидят и выпивают. Пиво в основном. Ну, наши, конечно, показали себя не очень воспитанными. Некоторые начали бахвалиться: «Я могу выпить десять кружек пива!» - «А я двадцать!» И там действительно пили и по десять и по пятнадцать, но ничего красивого в этом нет.

Этот чех в нашу честь два банкета дал. Потом повели на экскурсию на пивзавод. Ходили по цехам, угощали нас разными сортами. Пиво у них, конечно, замечательное. Вернулись домой, вдруг внизу грохот. Смотрим, это чехи трапы на ступеньки постелили и вот такую бочку катят наверх. Прямо в нашу комнату закатили, установили. Сверху открыли и шланг приделали, чтобы удобнее было в посуду наливать. Но мы потом до того обнаглели, что утром проснулся: «Сашка или Илюша, кинь шланг!», лежишь и тянешь пиво… Как эту бочку выпили, ее тотчас же заменили.

Вот так мы жили там месяца три, но кончилось тем, что один мерзавец, который недавно пришел к нам из полка, украл у чехов мотоцикл. У этого Бенеша и машина была, и мотоцикл, если нужно куда-то недалеко. Отличная «Ява». Но я и не знал, что это наши ее украли. Только лишь когда нас перебросили под Вену, узнал, кто это сделал. Как-то он на грузовой платформе смог его спрятать.

Украсть не вопрос, но потом ведь надо как-то вывезти?

Увозили кто как. Например, охотник у нас один был с Алтая. Так он взял с собой винтовку с оптическим прицелом и цинковый ящик патронов к ней. И радовался: «Вот с этим я буду года два жить хорошо».

А у вас самого, какие трофеи были?

Краски. В Дрездене находился знаменитый завод Рубенса, прямо оттуда и набрал. Два чемодана. Когда один набрал, попытался поднять, ручка осталась в руках, а чемодан на месте... Они же страшно тяжелые. У нас ведь краски всегда были дефиците. Сейчас уже нет, зато страшно дорогие.

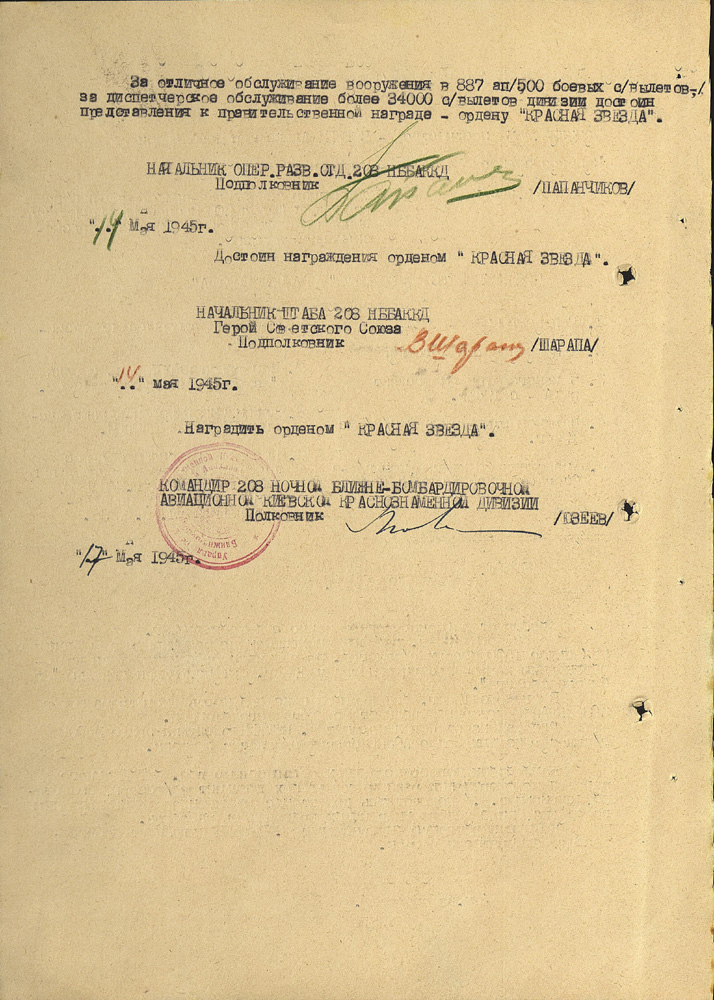

|

Картина А.В. Вяткина |

В Чехословакии мы месяца три прожили, почти все лето, а потом нас перебросили в Вену. Оттуда части армии Толбухина срочно отправляли против японцев на Дальний Восток, а мы должны были их сменить.

Мне тогда отпуск дали на сорок пять дней с дорогой. Но хоть и выписали проездной, но билетов не достать, кассы ведь даже не открывались. Поезда ходили так, кто залезет, тот и едет. В общем, как хочешь, так и добирайся. Но я все-таки съездил домой. Папу маму повидал, все хорошо, все живы, а вот старший брат Виктор был серьезно искалечен, но мать спасла его.

Витя был 1919 г.р. и его еще до войны призвали в армию, и срочную он служил на Дальнем Востоке. Но в 43-м их часть перебросили ну Курскую дугу. Рассказывал, что они брали Орел, а уже под Брянском его ранило. Он воевал связистом в пехоте и подорвался на мине. Привезли его в госпиталь, и куда бы вы думали? В тот самый Троицк, в котором я учился. Ранение было тяжелое и одну ногу ему должны были ампутировать полностью, а вторую частично. И получилось как? В моем родном Сарапуле находился госпиталь с ленинградскими врачами, и моя мама каким-то образом нашла подходы к одному знаменитому хирургу. Он дал телеграмму в Троицкий госпиталь, чтобы они отправили к нему моего брата. Осмотрел его и говорит, что нужно срочно делать операцию: «Ногу надо резать, иначе умрет…» А я вам уже говорил, что наша мама была такая … волевая женщина. Она связалась с операционной сестрой: «Как сделать, чтобы отложить операцию?» И та помогла. Когда пришло время операции, она докладывает, что лекарства, без которого операцию делать нельзя, нет. Два раза так удалось операцию перенести, а мать в это время народную медицину подключила. Есть такой яд – мышьяк, которым раньше очень малыми дозами лечили. Она достала где-то этого мышьяка и начала давать брату. Даже в пельмени ему подкладывала, у нас же там пельмени первейшая еда. Потом уже сам профессор понял, что его водят за нос и возмутился: «Где больной?» Но когда осмотрел брата, сильно удивился: «Да, теперь операцию можно и не делать», настолько Витя уже поправился.

Нога потом, правда, не гнулась никак и так он всю жизнь с такой и ковылял. Умер он, конечно, рано, зато на своей ноге. Все ж таки лучше, чем культяпка деревянная. Связистом в Ижевске работал.

Мама у вас героическая женщина.

Нас же в семье четверо было. Трое родных братьев и с нами жил еще двоюродный. Петр его звали, Петр Терехов - сестры маминой сын. Так получилось, что когда ее первый муж рано умер от туберкулеза, они жили с нами вместе. Ну а потом тетя вышла второй раз замуж, но он так и остался жить с нами.

Петр был самый старший из нас, его еще до войны призвали в армию, и вот, значит, какая у него судьба. Когда служил срочную, в 1939 году ему пришлось освобождать Белоруссию. Только вернулся домой, тут финская началась и его сразу призвали. В противотанковой артиллерии вроде воевал. После финской вернулся младшим лейтенантом, совсем немного дома побыл тут Отечественная война и его, конечно, сразу призвали. Воевал на Волховском фронте, а войну закончил в Кенигсберге. Потом участвовал в знаменитом Параде Победы на Красной Площади. А с парада их сразу в теплушки и на Дальний Восток, и лишь там он закончил войну комендантом Мукдена, это город такой в Маньчжурии.

Оттуда вернулся уже с женой и ребенком, где-то они в армии познакомились. Конечно, разбаловался он до предела, но ведь и его понять можно. Столько воевал и остался жив, вся грудь в орденах. У него был даже случай, что он двоюродного брата взял к себе ординарцем. И когда командовал своим подразделением, того убило. А он жив остался, хоть и на передовой был, а этот сравнительно в тылу. Он бы, конечно, остался служить в армии, возможно в Академию бы поступил, но у него ведь даже среднего образования не было, только семь классов… В общем, уволили его в запас и он начал пить.

Устроили его начальником какого-то предприятия так он, наверное, его половину пропил, и, конечно, попал… Арестовали его. Ну, арестовать-то, арестовали, но сразу понаприезжали его фронтовые друзья и написали в Москву письмо в его защиту. Один его безногий друг, Митя, пробился на прием к главному судье СССР. Тот выслушал, в общем, освободили его.

Потом работал главным инженером на каком-то предприятии, но все равно пил, правда, уже не так. Был однажды и у меня здесь в Харькове. По служебным делам как-то ехал в Ростов-на-Дону, и на день заскочил ко мне. А меня родственники заранее предупредили, что ему пить нельзя, потому что второй инфаркт может стать последним. Встретили его как положено, я заранее хорошие сухие вина приготовил, пельмени, все чин чинарем. Вроде все прошло хорошо, но потом мне пишут, что он остался очень недоволен приемом. «Там, - говорит, квасом угощали…» Потом мы, конечно, утрясли это недоразумение, но он так и пил до самого конца. Ну, а что скажешь - дитя войны… На войне жил и дышал полной грудью, а вот в мирное время словно задыхался. А какой охотник был! Стрелял великолепно! На любую дичь ходил: хоть на оленя, хоть на медведя. Я с ними один раз на уток ходил, но так мне потом их жалко стало, что на охоту я больше никогда не ходил.

Когда вы демобилизовались из армии?

Когда приехал в Вену из отпуска, а через неделю уже указ вышел. По первому Указу всех девчат уволили. По второму всех пожилых, а по третьему всех студентов. Я как раз подпадал под студентов. Съездил в Пермь за справкой, что я прошел весь полный курс, но диплом не защищал в связи с мобилизацией в Красную Армию, и решил поехать в Харьков.

Почему именно в Харьков?

Потому что у меня здесь жили армейские друзья, тот же Поплавский. Но главное – я же хотел стать театральным художником. Думал защитить два диплома, живописный и театральный, но не защитил ни тот, ни другой. Но продолжать обучение хотел именно здесь. Ведь в Харькове тогда была очень мощная театральная мастерская. Петрицкий ее возглавлял, потом Косарев, в общем, самые тузы в этом деле. Она считалась не хуже, чем ленинградская мастерская. По этому профилю я мог учиться только в трех городах: В Москве, Ленинграде и Харькове. Конечно, я мог поехать и в Ленинград и в Москву, но это же послевоенное время, самая разруха. Продукты были, но дорогие уж очень. Кирпич хлеба сто пятьдесят рублей стоил. И я посчитал, что в материальном плане в Харькове будет полегче. К тому же во время войны я уже побывал на Украине, увидел, что здесь живет нормальный, дружный народ, никакой бандеровщины. В целом мне все нравилось, поэтому я сюда и приехал. Хорошо сдал экзамены, и меня приняли. Правда, после первого курса, один мой приятель – Данилевский уговорил меня уехать в Москву. Хотели с ним перевестись во ВГИК, чтобы стать художниками кино. Оказывается, несколько уроженцев Сарапула занимали в Москве высокие должности. Мельников, например, работал министром угольной промышленности, а Козлов – замминистра авиационной промышленности. Родители мне достали их координаты, и Козлов действительно позвонил и попросил за меня. Правда, во ВГИКе все места оказались заняты, но он договорился, что если кого-то отчислят, то возьмут меня. А живопись во ВГИКе преподавал Котов. (Котов Петр Иванович 1889-1953. Действительный член Академии художеств СССР, заслуженный деятель искусств РСФСР. За портрет академика Н.Д.Зелинского мастеру была присуждена Государственная премия СССР. Работы художника находятся в Государственном Русском музее, Государственной Третьяковской галерее, Музее Революции, музее Красной Армии, во многих региональных музеях – прим.В.Б.) Ну а потом кто-то нам сказал, что Котов скоро переедет работать в Харьков, и подумали, на черта нам та Москва, если Котов будет у нас. Так оно и получилось.

Три года отучился. Сейчас это Харьковская Государственная Академия дизайна и искусств, а тогда просто - художественный институт. В первый год практику я проходил у себя на даче, а на второй год взял практику на аэродром. В черниговской области в одном селе, сейчас его название вылетело из головы, стояла авиационная часть, в которой служил легендарный Александр Молодчий. Слышали про такого? (Александр Игнатьевич Молодчий (1920-2002) – легендарный советский летчик. В годы Великой Отечественной войны первый прижизненный дважды Герой Советского Союза (1941;1942). Потом ещё дважды представлялся командованием полка и дивизии к этой высокой награде (3 ноября 1943 года - «за освобождение Киева» и 13 мая 1944 года - «за освобождение Украины»). Наиболее результативный лётчик Авиации Дальнего Действия, совершивший 311 боевых вылетов (в том числе 287 ночных). Участвовал во многих бомбардировках крупных военных объектов врага. При выполнении боевых заданий налетал в общей сложности 600 тысяч километров, из которых около 190 тысяч пролетел над территорией врага. Его экипаж сбросил на различные военные и промышленные объекты врага свыше 200 тонн бомб. В марте 1961 года осуществил взлёт на реактивном Ту-16 с грунтовой полосы Благовещенского аэропорта. В 1963 году осуществил первый в истории советской авиации взлёт стратегического самолета 3М с полной боевой нагрузкой с ледового аэродрома Заполярья – Прим.В.Б.) Я поехал туда, мандаты предъявил и мне разрешили поработать. Большую роль сыграло и то, что мой младший брат Миша был лично с ним знаком. Побыл там какое-то время, собрал материал, чтобы написать портрет самого Молодчего и его экипажа, и как вернулся, написал картину. Ее выставили на нашей институтской выставке, профессура наша ее посмотрела и вынесла мне свой вердикт: «Куда ты лезешь в театр? Тебе там делать нечего. Ты художник-живописец, картины должен писать». Так меня и «приговорили».

Определили вашу судьбу.

Я в мастерскую подал заявление и так там и остался.

|

Картина А.В,Вяткина |

Вы совсем ничего не рассказали о своих наградах.

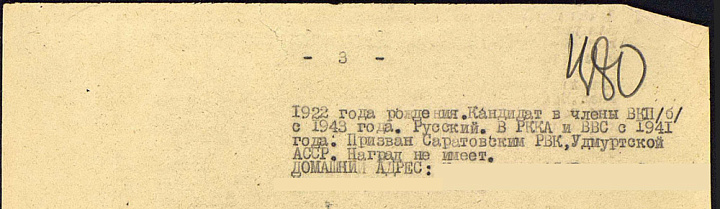

Ну, награды ерундовые. Блях-то у меня много, двадцать с лишним, но фронтовых из них всего три – орден «Красной звезды» и медали «За боевые заслуги» и «За победу над Германией». Но тут, пожалуй, нужно пояснить. Я же не офицер, из училища нас всех выпустили сержантами, а уже на фронте мы должны были через полгода пройти аттестацию, и по ее результатам присваивали уже звания. Младший лейтенант или лейтенант, если хорошо сдал. Но я же все время мечтал стать художником, а если дать согласие на офицерское звание, это значит, можешь в армии до пятидесяти лет прослужить. А я только воевать хотел, но так сказать война закончилась «бери шинель иди домой». Поэтому я и не давал своего согласия на присвоение офицерского звания. Не только я, нас таких в дивизии набиралось человек десять-пятнадцать. Присвоили нам звание старшины и все. А офицерского звания мы так и не получали, поэтому у меня и такие награды. Еще на 40-летний юбилей Победы мне, как и всем вручили орден «Отечественной войны», а совсем недавно еще и бандеровский орден «За мужество».

Почему бандеровский?

Потому что вручал его Ющенко, а он же бандеровец!

А за что вас наградили орденом «Красной Звезды»?

Критерий для награждения в бомбардировочной авиации один – эффективность бомбометания. Мы же только по ночам бомбили. Обычно подлетали к цели на высоте метров триста, штурман меня по переговорному устройству направляет: «Выше-ниже, вправо-влево». При бомбежках он тут хозяин, я же просто как извозчик. Когда вышли на боевой курс выключали двигатель и планировали на бреющем, и только тогда Вася сбрасывал бомбы. Точно не точно как получится, но, во всяком случае, спокойно спать немцам не давали. А когда освобождали какую-то территорию, по которой мы бомбили, туда сразу отправляли группу, которая и определяла эффективность бомбометания. Это уже они определяли, кто конкретно бомбил, какой экипаж, и только после этого начинались все наградные дела.

Сколько у вас боевых вылетов?

Тридцать девять.

А почему вы не хотите про них рассказывать?

Ну, вылеты они все походят друг на друга, что о них рассказывать?

А когда летали, вам не страшно было? Не боялись, например, в плен попасть? Многие бывшие фронтовики признаются, что в экстремальных условиях передовой мысленно обращались к Богу.

Страх он в каждом сидит. Конечно, бывали и такие, что задумывались о … чем-то сверхъестественном, но вот я почему-то не верю в Бога там и прочее. Наверное, потому что насмотрелся в детстве на этих служителей церкви… Помню, пел у нас в Сарапуле в Петропавловском соборе дьякон по фамилии Миронов. Его пацан еще учился в нашей школе. Так вот этот Миронов был страшный выпивоха и картежник. Я до сих пор помню, как вся их компания собиралась в небольшом домике на берегу Камы и там они играли и пили. А раз он до того напился, что видимо, забыл, что спрятал колоду в носовой платок, и когда во время службы полез за ним, то карты рассыпались по всему храму…

Какой ужас.

Так что я такого тогда насмотрелся… Уже потом, когда стал старше, я много думал на эту тему, анализировал и сделал для себя такой вывод, что это своего рода театр. Вера – верой, а церковь – церковью, в которой ее служаки зарабатывают деньги. Ну, архиерей, например, был достойный человек, наверное, он искренне верил, а вот всякие там пономари… Они же постарше меня были, я-то самый молодой, так вот когда шел обряд, когда все эти просвиры резали и заливали кагором, так эти служки к концу службы по бутылке кагора вливали в себя. Как наступала Пасха, мы забирались на колокольню. Ребята постарше на большие колокола, а мы на те, что поменьше. Там же как качели, раскачиваешься и он звонит. Целый день звонили. Конечно, когда жизнь приближается к неминуемому концу, то тут уже волей неволей задумываешься о вечном и мысленно обращаешься к Всевышнему, чтобы он спас твою грешную душу. Но это все так устроены, такова уж человеческая природа… Человеку свойственно на кого-то опираться, он непременно должен верить во что-то хорошее и вечное. И не секрет, что летчики в этом плане довольно мнительные и многие очень суеверные. Вот, например, мой младший брат Миша, который погиб еще в 1951 году, когда их переучивали на новые самолеты. Казалось бы, молодой еще совсем человек, комсомолец, летчик, а вот надо ж, он себе за подкладку летной куртки вшил «святое письмо»…

А у вас самого на фронте были какие-то суеверия или приметы?

У каждого это по-своему было, но, как правило, об этом никому не рассказывали. Все-таки это очень личное, интимное, но оно есть у всех. Какие-то предчувствия, безусловно, бывали, потому что некоторые так прямо и говорили: «Нет, сегодня лететь нельзя!» Но во время войны, конечно, с этим никто не считался. Боевое задание получили, все, значит надо выполнять.

Во время войны вы много товарищей потеряли?

В авиации самые тяжелые потери были у штурмовиков, они больше всех гибли. Много теряли и истребители, затем дневные бомбардировщики, а мы – «ночники», наверное, меньше всех. Я имею в виду в процентном соотношении. Хотя вот взять, например, того же самого Молодчия. Я же общался с ним тогда и он мне много чего рассказывал. Он же участвовал в первых налетах на Берлин, и рассказывал, что из тех вылетов, если возвращалась половина – так это еще хорошо. Там же была мощнейшая ПВО. К тому же немцы с помощью только-только появившихся радаров легко засекали наши самолеты. Но голь на выдумку хитра. Наши ученые придумали сбрасывать с самолетов станиолевые ленты, и на радарах каждая такая лента смотрелась как целый самолет. Вот так научились дезориентировать немцев, и потерь стало гораздо меньше. А в первое время теряли очень много... Но, опять-таки, видите, как получается в жизни. Вот взять тот же экипаж Молодчего. Они же большую часть войны пролетали вместе, и ни одного из них даже не ранило. Хотя дважды их сбивали. Первый раз где-то в Прибалтике и тогда им пришлось выходить из окружения, а второй раз уже в Белоруссии, когда фронт был уже совсем недалеко. Но смотрите, что получилось. Всю войну отлетали, и не просто так, а геройски. У всех четверых наград немеренно, но в первые годы после войны двое из них погибли… У стрелка-радиста отец был какой-то крупный военный и служил в Риге. Он, значит, к отцу решил съездить. Поехал, а там его из-за угла застрелили националисты… Теперь расскажу, как получилось с его штурманом.

Конечно, в дальней авиации, да и вообще в бомбардировочной авиации большую роль играет штурман, нежели летчик. Поэтому, насколько я знаю, в американской авиации командиром экипажа является штурман, а у нас летчик почему-то. Как оно с испокон веков повелось так видимо до сих пор и тянется. Понятно, что это создавало почву для конфликтов, и именно так Молодчий и поссорился со своим штурманом. После войны этот штурман сразу ушел из армии и устроился летчиком-испытателем на какой-то завод. И как мне рассказывали, во время одного из полетов они залезли на какую-то немыслимую высоту и видимо что-то не рассчитали. Потому что после возвращения, сразу же серьезно заболел и за три месяца сгорел… (Скорее всего, здесь речь идет о Сергее Ивановиче Куликове. Герой Советского Союза (1942). С 1945 года гвардии подполковник Куликов в запасе. Жил и работал в городе Москве. Умер 26 марта 1953 года, похоронен на Ваганьковском кладбище – прим.В.Б.) Когда я писал портрет, их уже всего двое оставалось. Сам Молодчий и один стрелок, который жил в Самарканде что ли. Вот так вот, всю войну прошли, а потом ишь как судьба распорядилась…

А женщины на фронте были?

Конечно, были.

Расскажите о них что-нибудь, а то про женщин на фронте одни только пакости рассказывают.

Ну, разные попадались. Так же как и хлопцы, всякие ведь в армию попадали. Вот я, например, в Чехословакии чуть не женился. На дочке вот этого же Фигерова, хозяина этих заводиков. Ирка Фигерова ее звали. Немножко моложе меня. Очень воспитанная такая, училась в Праге на графских курсах, графике то есть. Познакомился с ней, портрет писал ее пастелью. Красивая была, не передать, одним словом влюбился я. И она сама, и семья ее не против была наших отношений. Но потом заместитель начальника нашего оперативного отдела подполковник Папанчиков вместе с особистом, был у нас один такой старший лейтенант, бывший учитель с Кубани, начали меня убеждать: «Сашка, брось ты это дело. Всякое может случиться. Сейчас эта страна от нас помощи ждет, а потом наши пути могут и разойтись, и останешься ты без Родины…» Ну, в общем…

И вы выбрали Родину.

Ну а как по-другому?.. Если говорить о женщинах на войне, то еще в наших частях были специальные женские батальоны, которые несли службу, как у нас говорили «в нос». По ночам они слушали специальные приборы и на слух по ним определяли, куда, на какой высоте и примерно, сколько летит немецких самолетов.

Я только недавно узнала, что на фронте было такое понятие – ППЖ (походно-полевая жена).

Да, всяко бывало, также как и сейчас. Жизнь-то ведь продолжалась. А живому человеку все свойственно: и любовь, и ненависть, и все что угодно.

А вот допустим всякие политработники, особисты вам не досаждали?

Бывало, что и мешали, особисты те же. Но то, что сейчас про них рассказывают, про заградотряды, это все настолько вульгарно и далеко от истины. Вот, например, наш оперативный отдел очень тесно работал с особистами и это понятно. Потому что у нас масса всякой информации, и они следили, чтобы не было утечки. Или, например, мне сам Молодчий рассказывал, как их особисты допекли, когда они через линию фронта перешли, после того как их сбили. Посадили под арест, и давай проверять – «не немцы ли нас подослали сюда? Я, говорит их и так и эдак, - он же матом всегда изъяснялся, - а они, значит, «нет, мы должны проверить, как вы перешли линию фронта, кто вас переводил» и прочее. Но это просто нужно понимать, что работа у них такая. Следили, например, чтобы в определенные моменты у нас ни одна радиостанция не работала, чтобы немцы не могли нас по ним засечь. Ну, что еще? Следили за тем, что я рисую. Потому что самолет, например, рисовать нельзя. Или человека рядом с самолетом. Можно только человека, а самолет нет. Нельзя - военная тайна! Даже если самолет учебный. Правда, однажды я не выполнил приказание особиста.

Расскажите, пожалуйста, об этом.

Это случилось, когда мы только вошли в Германию. Как раз в том городке Гутентаг, про который я уже рассказывал. Надо признать, что у нас во всех частях были такие любители трофеев, которые везде искали всякое добро. Одни, например, до самого локтя трофейные часы носили. Другие по домам золото искали, третьи иглы для швейных машин. У нас-то в Союзе они были страшным дефицитом, а там их можно было тысячи набрать. И вот, значит, наши свободные от всяких дежурств побежали в этот Гутентаг трофеи собирать. А там уже везде белые флаги развешаны, и ни души. Но кому-то из наших показалось, что на чердаке одного из домов кто-то прячется. Кричит туда: «Хенде Хох!» Никто не отвечает. Тогда решил туда пострелять и вдруг в его сторону оттуда выстрел. Ребята поняли, что кто-то там все-таки есть и подожгли дом. Тот, конечно, выпрыгнул, и его сразу поймали. А мы с товарищем по какой-то причине оказались рядом, особист нас увидел и обрадовался: «А ну, Вяткин, давай-ка сюда!» И приказал нам отвести пленного на сборный пункт в польское село позади нас километрах в трех. Но это же ранняя весна, снега нет, но гололед такой, что ой-ей-ей. И мы думаем – хорошенькое дело, чухать столько туда-сюда. Но отказаться же нельзя – приказ ведь, поэтому козырнули: «Будет сделано!»

Повели мы, значит, этого фрица, а он начал ныть, что никакой не немец, а поляк насильно призванный в армию. Начал нас упрашивать: «Вы меня только не стреляйте!» Ну, мы его вывели за этот Гутентаг, с полкилометра прошли, и потом говорим: «Сейчас чеши куда угодно, но чтобы тебя никто не увидел и не поймал, а то иначе нас привлекут к ответственности». - «Да! Да! Да, конечно!», упал ноги нам целовать. Мы только плюнули: «Иди к чертовой матери...» Так что всякое бывало.

А вам не приходилось видеть случаи жестокого обращения с пленными?

Такого я не видел, правда, вначале было как. Вот, допустим, идешь по улице, а там пленные работают. Они встали все, вытянулись, честь отдают, а мы… Плюнешь и идешь дальше. Но потом Жуков начал воспитывать: «Пленный это тоже солдат! Его нужно уважать, а игнорировать некрасиво. И вы могли такими быть», в общем, суть такая - раскланиваться не стоит, но махнуть нужно.

А на фронте вы уже задумывались о том, чем станете заниматься после победы?

У меня же еще получилось как. Еще в 887-м полку у меня командиром эскадрильи был старший лейтенант Евчугов. Он сам еще до войны три года отучился в Сталинградском художественном училище. Но тогда ведь было как? Комсомол или какая-то другая организация бросают клич – «Молодежь, все в морской флот!» или в авиацию, например. И вот он так и не доучился там и ушел в авиацию. Был постарше меня года на три, поэтому еще до войны окончил летное училище. Он, конечно, знал, мою историю и относился ко мне как к художнику. Когда, например, нелетная погода, дождь льет, метель ли, вьюга какая-нибудь, мы собирались у него и выпускали боевой листок. Тут, конечно, и всякие разговоры об искусстве вели. И вот он меня тогда учил: «Смотри, Вяткин, солдат у меня много, а художник ты один. Так что на рожон не лезь! А смотри-ка лучше по сторонам и запоминай все, потому что после войны тебе придется писать картины». Он уже тогда понимал это.

Но мы же не пехота, а авиация, и у нас попадались очень культурные люди. Помню, был у нас один лейтенант, москвич, к сожалению, забыл его фамилию. Ох, и эрудированный же был. Когда мы обсуждали театральные спектакли, то он такое начинал рассказывать. Очень хороший был парень, но уже после Корсунь-шевченковской операции где-то погиб. Однажды не вернулся экипаж и все, ни слуху, ни духу…

Ну, вот вы, например, рисовали, когда была нелетная погода. А другие ребята, чем занимались?

Кто что. Кто водку пил, а этот Мулкин, что винтовку и патроны увез, так он зайцев ходил стрелять. Даже если зима, он на несколько часов выйдет, потом смотрим, тащит одного-двух. Хоть нас и кормили до ушей, но свою дичь изжарить это ведь всегда в радость. Но он же потомственный охотник был, и видно без охоты жить не мог. Так что каждый по-своему развлекался. А были и такие, как тот запорожец, что у чеха мотоцикл украл. Вообще о нем, конечно, можно было бы отдельную книгу написать, потому что в своем роде он был талантливый артист. На ровном месте из ничего мог придумать и устроить концерт. Ну, вот в Польше, допустим.

Устроились там на каком-то аэродроме, не помню уже, как назывался, а рядом село. И вот ему приспичило выпить, а там же в магазин без денег не пойдешь. Хотя нам везде за границей часть зарплаты выдавали в местной валюте, и злотые давали, и марки, и шиллинги, но той же водки не купишь, ее просто нигде не продавали. И вот он, значит, берет того самого Быню, про которого я уже рассказывал, и начинают свою аферу. Вначале наделали колышков, потом он привел себя в как можно более парадный вид, чтобы выглядеть солидно. Пошли они, значит, и он начинает громко так командовать: «Здесь бей!» Быня забивает колышек, и так через каждые десять метров. Тут поляки стоят: «хце пан хоче?» И он им охотно объясняет: «Дорогу надо на аэродром делать». А это ж частная земля, полякам, конечно, не по нраву: «Да нет, вот тут же куда-нибудь надо. Не надо тут!» Он в ответ: «Нет, нет, мне прямо надо, ты иди, пан, мне тут нужно». Тот четверть самогона тащит: «Подвинься сюда на десять метров, подвинься туда…» - «Ну ладно», и начинают забивать колышки в стороне. Так что вечно что-нибудь эдакое придумает. И ведь попал на фронт младшим лейтенантом, а закончил войну рядовым из-за вот этих разных штук. Последняя проделка как раз с моим участием была. Это уже в Баутцене случилось, где мы праздновали день победы.

Когда шампанского у нас было море, то мы начали устраивать «приемы». Или я приглашал из полка кого-то или меня приглашали и я ходил к ребятам. Но вы должны понять наше легкомысленное настроение: война только закончилась, шикарный май на дворе, а мы молодые, здоровые, полные сил. В общем, в тот день я пригласил ребят к себе, так что он придумал в тот раз.

Где-то, или в музее каком-то или в поместье, они достали самую настоящую карету. Старинная такая с вензелями. Сами переоделись в такое же барахло, шляпы с перьями, и вот в таком виде сели в карету. Один гайдук даже встал сзади, вроде как кучер. Вечером прицепили карету к машине и поехали ко мне. Но он же не знал, что я живу на возвышенности, и к моему дому ведет довольно крутая дорога. А легковая машина это же не трактор, и ей тянуть карету в горку, тем более по булыжной мостовой. На первой скорости жмут из нее все до предела… В общем, на этот грохот встречать их вышел не только я, но и все начальство, штаб дивизии ведь располагался как раз наискосок от моего дома… Стою около своего дома и уже сообразил в чем дело, хотел было идти туда, чтобы их предупредить, тут они выползают. Сам командир дивизии полковник Визеев их останавливает: «Что это за парад тут такой?» Тот выскакивает из машины: «Старшина такой-то!» Его уже тогда понизили в звании. - «Что-то не видно, что ты такой-то! Даю пять минут, чтобы переодеться и доложиться!» Все эти гайдуки, конечно, смылись, он переоделся, пришел, а Визеев ему и говорит: «Ага, старшина. Ну, считай, что ты рядовой теперь… Отвоевался, хватит! Таких солдат нам не надо!» В общем, попадались и такие артисты...

Или, например, что они устроили опять же с Быней, когда еще только ехали на фронт. Где-то на Украине, скорее всего еще до Киева эшелон остановился и стоит и стоит. Целый день простояли что-то там впереди, видимо, случилось, тут он уже просто не выдержал. Смотрю, одевает гимнастерку, а поверх нее свитер. Начистил все до блеска, Быня, значит, тоже прихорошился и пошли в ближайшее село. Зашли в дом: «Про Громова слышали?» А еще до войны все знали, что Громов это второй летчик в стране после Чкалова. Слава о них гремела по всему Союзу. Хозяева говорят: «Да, слышали». - «Так вот я и есть Громов. Тут наш эшелон стоит, чего-то задержали – ни туда, ни сюда, а нам ведь хочется чего-то выпить и закусить». И пошли селяне, для Громова ничего не жалко, тянут все, кто что имеет, а Быня грузит. Так что этот делец из любого момента мог выгоду извлечь. Вот в наше время он бы, конечно, развернулся, а тогда мог и в тюрьму загреметь. Да… Время сейчас, конечно, такое…