- Алексеев Дмитрий Алексеевич, родился в 1922 году в Тверской области: Кимрский район, деревня Норбужье. Я из большой крестьянской семьи. Нас было 7 детей: 6 сыновей (я – последний) – и сестра, она старше меня. Колхозники. Мы сначала были единоличники, когда я маленький был, а потом – колхозники…

- Какое у Вас было образование на начало войны?

- До вступления в авиацию был у меня 2 курс индустриального техникума. Я добровольно пошёл в лётчики в 1941 году. Поскольку был немного переросток – мне это и было предложено, у меня всё равно намечался осенью призыв. Приехал военный, пилот, нам всё рассказал – и я согласился пойти служить в авиацию. Сначала из индустриального техникума не брали: тогда была индустрия на самом высоком месте, у меня даже была отсрочка. А потом, уже когда почувствовали, что война – то было решение, что уже можно призывать с техникума.

Закончил аэроклуб – и меня сразу зачислили в Батайское истребительное авиационное училище. Я в нём оказался 7 июня 1941 года. Буквально за пару недель до войны. Нас стали срочно готовить…

- Как в училище узнали о войне?

- Собрали на аэродроме, на поле: митинг. Приехал начальник училища и другие представители. Нас, курсантов, туда – по тревоге. Пришли мы, слушали, и там объявили, что война, нападение. Призывы были с уверенностью, что на нас напали, но мы должны победить.

- Какое ощущение было в 1941 году: что война будет короткой – или всё же что будет длинной и сложной?

- Когда объявили – рядом со мной стоял лейтенант-лётчик, и у него на глазах были слёзы. Я подумал, что раз такие люди плачут – значит, всё очень серьёзно. А потом началась подготовка, нас стали быстро обучать. Я поступил позднее, а в апреле был уже набор, и на самолёте «УТ-2» они закончили программу… а мы только поступили – и я оказался в числе передовых. Меня вывели из строя – подходят два человека, представляются, два сержанта: мол, я – инструктор, а это – техник… и попросили пойти с ними. Назвали фамилии – и повели, и сразу к самолёту. Это был «УТ-2», потому что я был в аэроклубе, а они тоже проходили их, и так вот буквально нас двоих – меня и ещё одного – решили влить в апрельский набор, который по плану шёл.

Слетал с сержантом – он спрашивает:

- Устал или нет?

Я говорю:

- Нет.

- Ну ладно, отдыхай.

Берёт второго, полетел с ним… пока летал – я отдыхал, и вот так он нас двоих возил.

Буквально за неделю мы программу прошли – и вылетели самостоятельно на «УТ-2», потом нас стали учить на «И-16», тогда ещё был боевой истребитель у нас. Но дело вот в чём: как только началась война, на базе училища был сформирован полк – и все боевые самолёты увезли на фронт, а нас учили на двухместном «УТИ-4». Самостоятельный полёт на нём – это серьёзно: клали груз вместо инструктора, и мы летали, управляя из задней кабины.

В общем, я до приближения фронта – до того, как подошли немцы к Ростову – вылетел самостоятельно и сделал самые простые полёты: 14 раз по кругу, только взлёт и заход на посадку, чисто одна техника пилотирования – а потом уже было у Ростова видно зарево. Это в 1941 году. Таганрог – уже горит, Ростов – зенитки бьют. Нам потом сказали, что училище эвакуируется. Всех нас на эшелоны – и повезли. Куда везли – даже и не знали. Позже определили, что в Азербайджан.

Училище – 5 учебных эскадрилий, по всем местам разобрались, где какие площадки были – все их превратили в аэродромы и срочно начали учить. Но произошло такое событие… поскольку я летал самостоятельно уже, то меня держали в резерве, а кто прошёл больше – тех брали в первую очередь. Нас – на обеспечение: в караул ходить, на аэродроме обслужить, готовить к теоретическим занятиям, никаких выходных, всё по-фронтовому. Кто готов – тех на фронт. Прибывали фронтовики – и отбирали тех, кто более подготовлен. А нас – продолжали учить, и так и до меня дошла очередь.

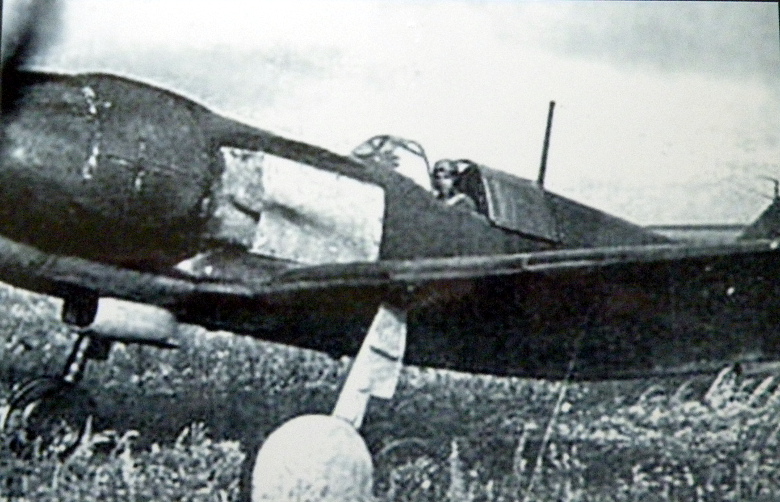

Было вот какое событие. Нас готовили на «ЛаГГ-3», который получился очень неудачным самолётом. Он был, фактически – фюзеляж, из дерева склеенный, только шасси и управление – металлические, ну и двигатель… очень тяжёлый получился. Двигатель – жидкостного охлаждения, а это довольно уязвимо: достаточно пробить одной пулькой контур – и всё, уже самолёт падает…

Поэтому Лавочкин быстро сориентировался – и уже в 1943 году выпустил «Ла-5»: истребитель с двухрядным двигателем, с воздушным охлаждением, и… довольно он удачный получился. И самолёт стал по техническим лётным данным равным с «Мессершмиттом» и «Фокке-Вульфом», даже похож.

После «УТИ-4» нам показывали более скоростную посадку, а потом сажали сразу в боевой самолёт «Ла-5», и – на вылет самостоятельно. Была определена программа, довольно короткая: полётов 10 по кругу, потом зона, на боевое применение, самолётовождение по 2 полёта, на групповой слёт… В училище у меня 6,5 часов на «Лавочкине» – и тут 6,5: получается так, что я перелетал 6 часов. Так у меня получилось чуть-чуть меньше 20 часов налёта – и я уже оказался в боевом полку на фронте.

А вот пилота «Мессершмитта», нам так знатоки говорили, немцы отправляли на фронт, когда на боевом самолёте у лётчика был налёт 100 часов! У нас же получалось в 5 раз меньше… плюс 2 стрельбы по конусу и 2 стрельбы по наземным целям. И всё. 2 полёта на групповой слёт в паре и 2 полёта на групповой слёт в составе звена, 2 полёта по маршруту, а оборудование на самолёте – АРК (Автоматический радиокомпас. – Прим. ред.) не было: только компас магнитный и другие приборы… скорость, часы, время, высота – и прямо скажу, что эта слабая подготовка мне сказалась отрицательно!

- Вас выпустили сержантом?

- Нас выпускали уже младшими лейтенантами; пока мы учились, это всё было отменено, и лётчиков выпускали младшими лейтенантами.

- Когда Вы на фронт попали?

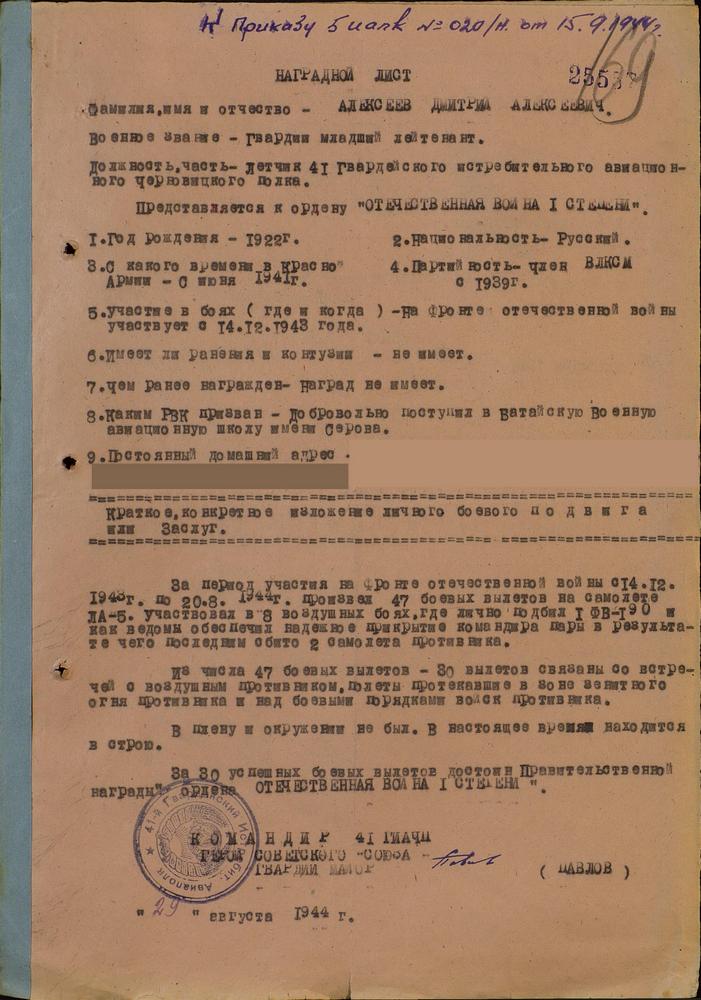

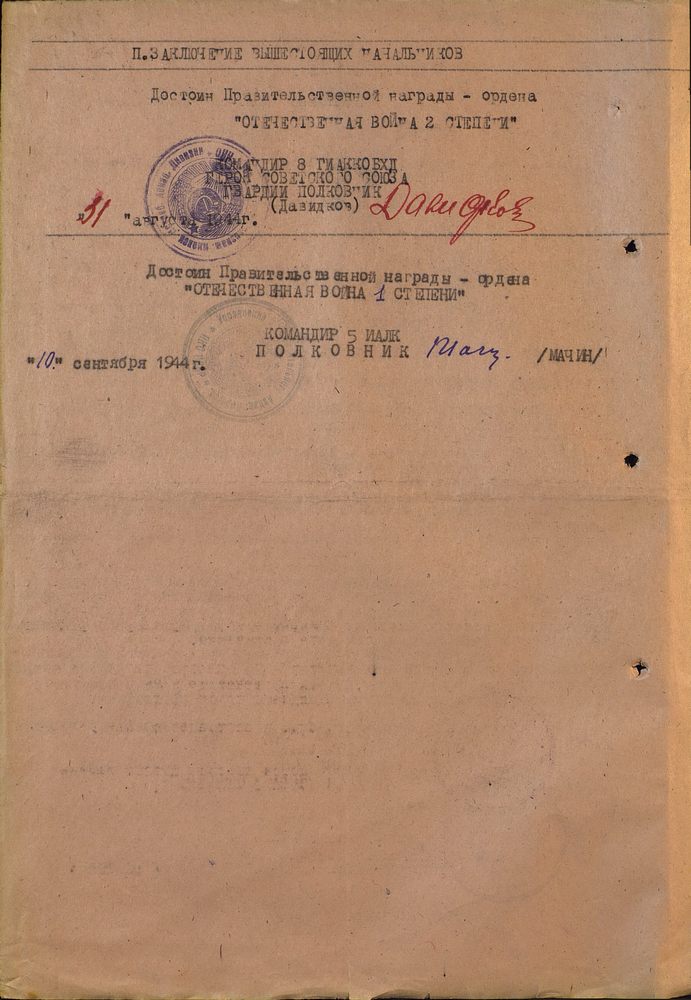

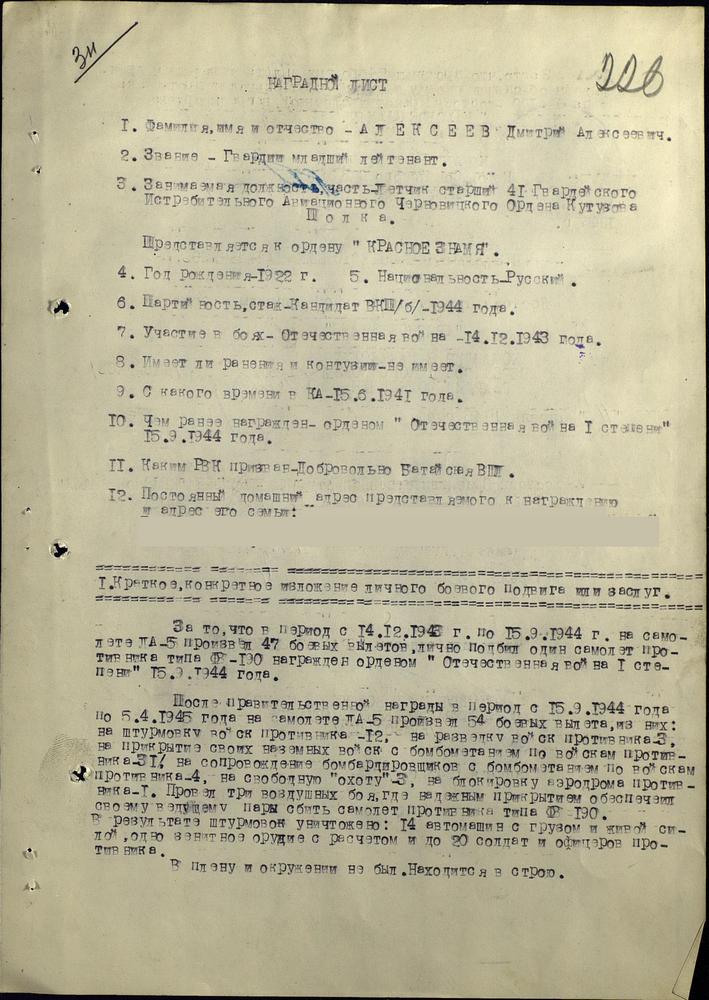

- В декабре 1943 года. 2 воздушная армия, 8 гвардейская Краснознамённая истребительно-авиационная дивизия, 41 гвардейский истребительный авиационный полк, который базировался под Киевом. От Киева и до Берлина я был в этом полку – и закончилась война. После победы срочно нас перебазировали в Чехословакию. Она была с нами очень дружественная страна. Долго там не задержали, потому что правитель советский принял решение вывести все войска из неё, в том числе и нас, в Венгрию. А в Венгрии – уже долго был…

Когда я прибыл в полк – полк уже был гвардейский. Все командиры эскадрилий были уже Героями Советского Союза, много лётчиков заслуженных было. У меня командир звена – до этого на Кавказе воевал. Было 3 эскадрильи, в эскадрилье было 8 человек и командир: заместитель, 3 командира звена, остальные – старшие лётчики. Кто-то имел уже боевой опыт, а мы влились вдвоём «с нуля». Командир эскадрильи познакомился с нами – и указал: ты будешь с заместителем (на меня), а на второго, Кузнецова, сказал, что он будет с ним летать. Вот так нас и взяли.

|

- Вас взяли в лучшие лётчики, получается?

- Да. Так и начали готовить нас. Ну, лётчики говорили, главное – смотреть назад, потому что сзади – всё время бьют, потому что тогда на лобовых не было, как сейчас: под любым ракурсом и на дальность 150 км видит уже… а у нас всё тогда только визуально – ну и договорились так смотреть. Предварительно – нас к линии фронта поближе. Познакомили, порассказали, как надо вести себя с немцем, нацелили. Что хорошо было – что нас такие люди опытные вели в бой, знающие, как с противником обращаться.

А потом вдруг настал момент: нам поставили задачу сопровождать 9 бомбардировщиков «Пе-2» на Проскуров. На Украине такой город; он сейчас, по-моему, называется Хмельницкий. Сначала думали, как же линию фронта определить. Опытные говорят, что это полоса, где дымы, пожары – только по этому: на земле не нарисовано же. У нас был у каждого планшет, карта полётная 5-километровка. Командиры имели 2-километровку: более подробную… а нам, лётчикам – так. Нужно было смотреть и передавать линию боевого соприкосновения. Чтобы по своим не ударить. Все это у себя наносили.

Какая была организация: бомбардировщики приходят на аэродром базирования истребителей, выполняют круг – а истребители сидят в готовности. Как те появились – наблюдение даёт ракеты. Истребители поднимаются, к бомбардировщикам пристраиваются и их охраняют. Так – до линии фронта охрана идёт, на линии фронта, пока они идут, и за линией. У них объекты обычно за 60-70 км: тыловые, важные. А передовую – штурмовики работают. И мы тоже иногда, истребители, стреляли из пушек по земле больше.

И вот ждём, вдруг – появились ракеты. Взлёт! Лечу я со «своим» заместителем, смотрю – действительно: железнодорожные пути, вагоны стоят… бомбардировщики с одного захода высыпали всё на свой объект – и пошли. Им главное – уйти. А были такие облака большие, и они решили приподняться – и в облаках замаскироваться. А я ношусь, смотрю: какие-то чёрные облака появились… а у нас был штурман полка – Герой Советского Союза: он говорил, что «истребители, зениток не бойтесь, особенно крупнокалиберных: они по истребителям не стреляют». И я вот так и не подумал, что это от зениток, носился между этих разрывов, потому что бомбардировщики ушли от цели, пробили эти облака немного… так я сперва отстал, а потом увидел, что при том строе бомбардировщиков наш одиночный истребитель идёт – и к нему подстроился, а это оказался мой ведущий!

- Потеряли ориентировку?

- Да. В облаках же шли. Бомбардировщики – идут, сколько с ними истребителей – я даже уже и не считал. Бомбардировщики нас вывели на наш аэродром, мы сели, я подхожу к своему – у нас такой порядок – докладываю: «Разрешите получить замечание», а он говорит: «Да ладно, молодец, всё хорошо, тут вот Лобанова нет». А Лобанов – ведущий командир эскадрильи. Он вёл всю группу, а потом – неизвестно… ну, ждём, как обычно, все. И вот появился на аэродроме самолёт. Это командир. А где же его ведомый, мой коллега?! Нет его. Так закончился у нас первый мой боевой вылет на сопровождение.

Потом уже пришло сообщение, что он находится во фронтовом госпитале, в Шепетовке. Оказывается, я даже видел ту угрозу! Но мне нельзя было уходить от ведущего – и передать я не мог ничего: был только приёмник, и я по нему только слышал, какие командир команды даёт. Я видел, что за нами тянулись два «Мессершмитта». Но они ниже там были! А оказывается – зенитки подбили один бомбардировщик, и он пошёл со снижением: лишь бы перетянуть линию фронта. И эти «Мессершмитты» погнались за ним. Командир из чувства ответственности сам пошёл его прикрывать, а заместителю приказал основную группу вести. Мы все долетели нормально, а Кузнецова – нет и нет… но вскоре сперва сообщение о нём пришло, а потом он уже и сам появился в полк. Без руки.

Оказывается, пока командир прикрывал бомбардировщик, «Мессершмитты» напали на его ведомого. И расстреляли, и он с этой разбитой рукой как-то выбрался, парашют открыл… правая у него целая осталась, а левая – пробита. Потом, как он говорит, его подобрали партизаны. И пока они его переправляли – у него началась гангрена. Так он служил у нас адъютантом до конца войны. Адъютант эскадрильи, начальник штаба эскадрильи…

А тот бомбардировщик перетянул линию фронта, сел на поле. Командир сообщил, где это.

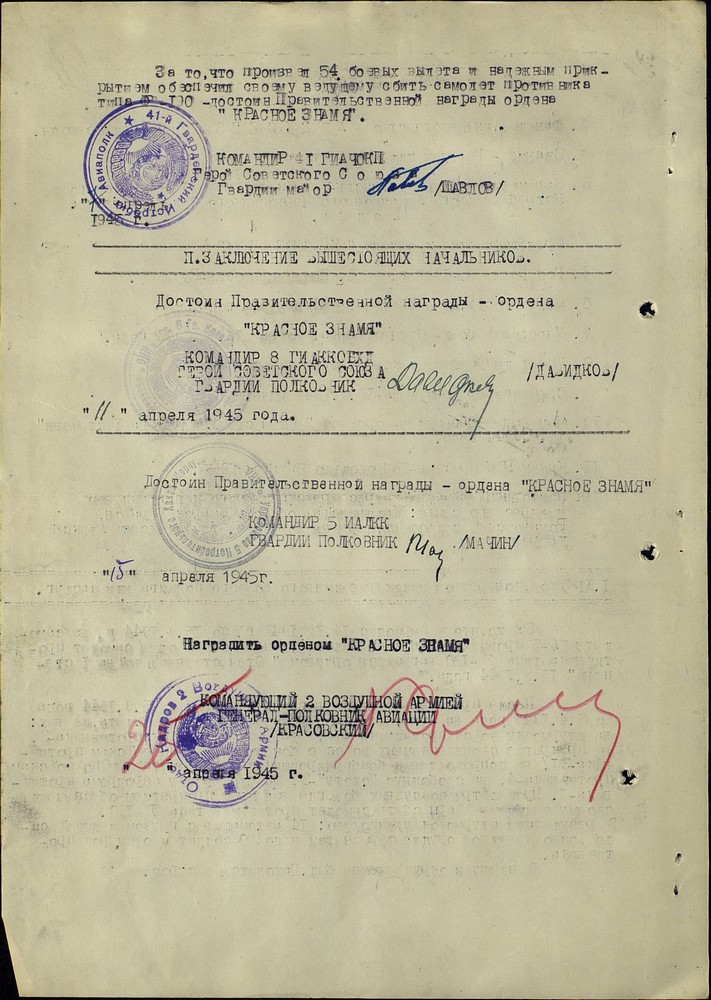

Итак, мой коллега в первом же боевом вылете стал инвалидом. А, что касается моего первого боевого вылета – я продолжал воевать, и меня командир определил своим ведомым, и с ним я закончил войну. В общей сложности совершил 124 боевых вылета, участвовал в боях и с превосходящими силами противника, со звеном «Мессершмиттов», потом с шестёркой, но, благодаря опыту командира, я не отстал, удержался – и он всегда успешно выводил нас из боя. Сам командир – Герой Советского Союза, после войны я всё время ему писал письма. Он жил в Белоруссии, в Минске, там и умер, и похоронен. Не спрашивал, сколько точно у него сбито, но он говорил, как сбивал, и сам я видел, как он умеет сбивать, и наши мне сказали, что у него 26 немецких самолётов на счету. А мне удалось сбить только 2: «Мессер» и «Фоккер» (Упрощённое «Фокке-Вульф». – Прим. ред.).

Сперва они считали, что они – паны в воздухе. Красили свои самолёты жёлтым: чтобы их свои не посбивали. А у нас – камуфляж был. Ну а уже после Днепра у нас стало полное господство в небе. И немцы-бомбардировщики оказались редкостью, а были только «Мессершмитты» и «Фоккера», но они знали, что у нас уже качество равное. И, если мы даже и встретились, то они сразу – переворот – и на свою территорию удирали от нас. А нам от них уходить нельзя было таким методом, у нас была лучше подъёмность – поэтому мы уходили вверх, тянулись, а они отставали. Ну а в принципе – уходить вообще нельзя было, нужно было только вести оборонительный бой!

Что касается бомбардировщика – была мечта: «Ю-87». У него не убирались шасси, и их подбивали очень много, все подбили. Один раз ведущим у меня был командир звена, увидели «Ю-88»: это уже двухмоторный, и у него пулемёты были и вниз и вверх, и он так прижался к земле. [Показывает] Мы за ним погнались. Мой ведущий – вижу, что стреляет, но – дальность большая до хвоста, на землю снаряды ложатся, а ближе не подойдёшь… и вот, пока с ним возились – он нас и вытянул прямо на свой аэродром…

Смотрю – в небе полно немецких самолётов! Потом – что за чёрт?! – как начали меня шары огненные обгонять! Зенитки. Как сыпанули – мне кажется, мой самолёт стоит, насколько они быстро обходят! Не знаешь, что делать. Но – все заряды прошли мимо, и это было моё счастье огромное. Хотя и не смогли мы того сбить – вырвались, прилетели домой. Такое зло брало, пока за ним шли: вот сейчас поближе подойду, вот сейчас! Но – куда там… поближе – не получилось, и еле сами ноги унесли. Вот такой был тяжёлый случай.

А потом под зенитный огонь мы попадали очень много; иногда летишь – и смотришь: по ведущему бьют… а – группами летали… потом на землю сел – и говорю: «Ну по тебе и стреляли!» А кто был сзади – добавляет: «А по тебе – ещё больше».

Потом ещё у меня был эпизод один… это уже с командиром. У нас был полёт на разведку, а разведчикам не разрешалось вступать в бой с истребителями: важнее привезти разведданные для сухопутных войск, нежели сбить самолёт. А он – соблазнился. Шли 4 «Мессершмитта»: 3 впереди, а 1 отстал. Мы были выше – и он решил отстающего атаковать. Мне сказал: «Алексеев, смотри назад». Я, маневрируя, смотрю… он снижается – раз ударил, тот начал маневрировать, командир – ещё три очереди. Ну и немного совсем там с ним подзадержался, а потом как стал выходить ко мне наверх – поднялся, а та тройка «Мессершмиттов» вдруг взяла ещё выше – и мы оказались внизу… господи, как они насели на нас! У меня в жизни был только один такой момент.

Если тебя атакуют сбоку, то тактика у нас была одна: поворачивай навстречу! [Показывает] Кажется, что очень страшно, но оказывается, что с точки зрения авиации и групповых манёвров, если он сбоку – то нужно на него разворачиваться. Командир тянет, как самолёт позволяет, я – за ним, а самолёт надо держать и не отставать. Если отстанешь, одного – собьют. И – тянешь… самолёт дрожит на пределе – и видно, как снаряд трассирующе ниже крыла проходит. Потом вдруг складывается такой момент: развернулись – и навстречу! Смотрю – несётся. Лобовая. Скорость – бешеная. Я ещё не отворачивался. Как нам говорили опытные: если будешь отворачивать – то собьёт. Только решил взять по прицелу, смотрю – «Мессершмитт» уже под меня! А я потом уже подумал: если бы он не отвернул – мы бы столкнулись.

Потом у нас в дивизии был случай в Братском полку: с «Фоккером» один лётчик столкнулся на встречной. Таранились. Приехал туда командир мой, Герой Советского Союза – и объяснил, что «Лавочкиным» нужно сбивать, а не таранить, что это просто было столкновение с противником в бою, и на этом – всё, не было никакого героизма.

Часто бывали сложные ситуации. Особенно, к примеру, когда погода плохая. У нас же не было радиокомпаса, а только магнитный. По нём курс и всё другое – точно определяли, и можно довольно спокойно лететь, но вот когда маневрируешь – он начинает крутиться. Вот у меня был один случай, такой приятный эпизод: раз я заблудился… ну, и ведущий тоже. Я после боя за ним ходил-ходил, но мне всё время казалось, что я знаю, куда правильно, а передать-то – не могу! Думалось даже, что если бы я сразу полетел в том направлении – горючего с лихвой хватило бы. Чутьё было, как в лесу, в тайге. Но всё-таки ведущий как-то сам выскочил на Днепр, сориентировался на аэродром – и мы еле-еле дотянули.

Если ведомым летаешь – ориентировку не ведёшь: только смотришь за командиром – и выполняешь то же самое, и фактически всё – вслепую. Потом, под конец войны уже, на наших аэродромах стали ставить пеленгаторы, которые засекали разговоры – и это нам очень помогало! Если заблудился, то позывной был – «Липа». «Липа, дайте прибой»: это означало, что заблудился и – выводите. У меня в 1943 году на самолёте был только приёмник, а передатчик добавился только после войны.

|

- 1941-1942 год, Вы – курсант лётного училища, немец – на севере, под Ленинградом, Москвой, дошёл до Волги, Дона, наступает на юге… не было ощущения, что страна – пропала?

- Понимаете, всё была надежда, что наши остановят. Причём политработники говорили, что это – временное отступление. Но потом, когда нас завезли в Азербайджан и тоже ждали лучших сообщений, то мы уже слышали, что немцы на Северный Кавказ вышли. Такого не было, чтоб думали, будто не устоят. А потом начался самый трагический момент для страны – это Сталинградская битва. Наш аэродром был на железнодорожной станции в Азербайджане: Герань, так называется. Мы буквально видели, что на запад идут эшелоны пустые через Азербайджан, а оттуда, со стороны Грузии – идут все с войсками. Потом узнали, почему так было: под Сталинградом немцев разгромили. Это уже было очень приятно.

- Что можете сказать о Ваших замполитах, командирах?

- У нас был в полку подполковник Гуськов, уже за 40 лет… он был очень грамотный политработник, и вёл на земле всю работу с личным составом. А командир полка, Герой Советского Союза, был – капитан. Ему «геройскую» звезду вручали перед строем, и я стоял в том строю. Он летал редко, но это потому, что командный состав стали сдерживать «сверху»: говорили, что не нужны его боевые вылеты, что на это есть лётчики, поэтому он по-большести руководил лётной работой. Он участвовал в вылетах, но не так много – и при том был Героем.

Наш Гуськов – не летал, а в Братском полку замполит – летал. Тяжело всё-таки вести политическую работу – и летать. Да: таких – берегли. На земле они больше работали. Тем более – мы уже и так шли к победе. А летать – это же спортивное дело: нужно быть всегда в форме. У меня лично – было такое наблюдение: если замполит стал хорошим лётчиком – то его ставили командиром. Куда уже лучше: политически – подготовлен, практически – летает, сбивает. Где лучше найти на руководящую должность?

- Каков распорядок дня на фронте? Сколько истребитель мог сделать вылетов в день?

- У меня бывало 3 – и это было много. А когда лётчики бывали на Кавказе, в Курске – особенно за Курскую битву – там никакой слабости не признавалось, и они делали по 6 вылетов… говорят, что это было ужасное время. И я – верю, потому что как-то сделал 3 вылета – и уже «почувствовал», так сказать. Сперва 2 вылета сделал – и как-то мы там поманеврировали здорово… я сильно устал, но вовремя сказали мне пойти поесть. А поел – вроде и силёнок прибавилось, и даже 3-й вылет прошёл благополучно.

Вообще, было так, что если противник летает – то и мы. А если там туман придавил или ещё что – то ни они, ни мы не летаем.

Однажды было такое летом… была Львовская операция напряжённая… чем она отличалась – а это уже по истории военного искусства – что это операция, в которой участвовало с нашей стороны 3000 самолётов. Это самая крупная операция, когда авиационное обеспечение было в таком количестве. А то всё – раньше и позже – до 1000 и ещё меньше. Так мы во время той операции летали – только со своими бы не столкнуться! А вот немцев – уже найти надо было. Не попадались практически.

Насчёт столкновений… у меня несколько опасных случаев было. Летишь – и вдруг из облаков «вываливается» самолёт. Мы – идём на фронт, у других – другая задача. И – навстречу. Особенно во Львовской операции. У меня были такие случаи раза два или три, когда мы расходились группа на группу так, что рядом проскакивали самолёты, и я звук их слышал от работы двигателя! Там не знаешь, как и быть.

А потом нам определили коридоры, высоты… мы, истребители – повыше, бомбардировщики – пониже и ещё пониже. А оттуда – как можно ниже. Так вот, однажды сидели близко к линии фронта и наблюдали за «Илами»: несутся поодиночке… им нужно же рассредоточиться… приподнялся, проскочил препятствие – дом там, дерево, холм – и опять к земле. Им выгодно прижаться, чтобы снизу не били. И вот так стоим на аэродроме, а они несутся уже после выполненного задания. Спорили, упадёт кто или нет. Много самолётов было, это было жутко…

Лето… так спать хотелось… а в самолёт посадят – буквально глаза закрывались. Мы же в кабинах ждали вылета. Как нам давали. У нас всё время на аэродроме несколько сидело в первой готовности. Это когда лётчик уже в кабине находится на связи. Если есть, то – радиосвязь, или – на зрительной (взлёт по сигналу зелёной ракеты). И кто-то всё время сидел в такой готовности. А когда посадят – в неподвижности там невозможно просто! Сидишь – раз! – и нога затекла, а тут рулить надо… и думаешь, когда же отойдёт. Обычно мотористы, оружейницы – у нас было 15 женщин-оружейниц в полку – были наблюдателями. Днём надо было ракету высматривать на неопределённом расстоянии, с неизвестного направления. А сорвёшь вылет – это же преступление, поэтому все сидели и наблюдали.

Как-то посадили нас на жнивьё польское, и, когда самолёт взлетает – то вот такой бурун пыли! [Показывает] А моё дело ведомого – не отстать, а войдёшь в пыль от ведущего – и сразу слепой, а как выйти? И вот было опасно, становились так. [Показывает] Иногда даже парами. Были случаи, что взлетали по 4, но это редкость. Обычно – парами.

|

- Как Вас кормили на фронте?

- Всё по обстановке. Как кормили на Кавказе – до меня – лётчики говорили, что тяжело. А у нас: Украина – победа, в Польше и Германии – победы… снабжали не в пример лучше.

Что характерно – вот то, что когда были агитации, плакаты «Мать держит ребенка, а ребёнок говорит: «Папа, убей немца!»… Гитлера рисовали, что везут его в клетке… и действительно, если бы его взяли и это сделали – это было бы для него самая жестокая казнь. Он это сам понимал – и не дался себя поразить. По той же причине, когда мы оказались на территории Германии за Одером – немцев там вообще не было: они все сбежали.

Я как-то на посадку заходил после задания, когда трава уже стала зелёная, так присмотрелся – поле как будто мусором покрыто в шахматном порядке… а потом повнимательнее посмотрел – а это были трупы немецкие! Оказалось, наши сухопутные войска их убивали, а сами вперёд шли. Своих-то – хоронили, а их – нет. Это были солдаты, офицеры убитые.

Поселили нас на бывшую немецкую авиабазу. Ходили мы по ней. А я прямо скажу, что трупов до сих пор боюсь… а тут идёшь, смотришь – и никуда не денешься: немцы валяются. Что характерно, что он в каске лежит. И вот мы мимо него с неделю – и он всё лежал. Потом – в одном ангаре гробы красные… но никто к ним не подходил. Хотя это – ближайший путь на аэродром. И ведь в других местах – тоже одни трупы! Я потом раз иду, смотрю – а у этого тела уже карманы повывернуты, каска сдвинута, и у него во лбу треугольник, осколком сделан…

У нас так было: наступает темнота – всех уводят жить куда-то, чтобы не в городе и подальше от аэродрома. Охраняли нас хорошо, берегли. И вот что поразило: вечером шли домой – всё, как обычно. Утром идём к самолётам – всё чисто! Видимо, пришла команда тыловая, буквально за одну ночь всех увезли, захоронили… может, и в тех красных гробах даже, я так и не понял.

- 100 грамм давали на фронте? Как их пили – перед вылетом, по возвращении?

- С этим делом – было по-всякому. Мне рассказывали старые лётчики, которые с начала войны воевали. У них был один пилот, который приспособил за бронеспинкой фляжку – и с ней летал и выпивал, когда ему надо было. Потом решили обязательно лётчикам – если совершил боевой вылет – 100 грамм во время ужина. Вот так начали давать официально. А я был комсомолец: негоже как-то. И, если выпью – то у меня губы немеют, сижу совею с тех ста граммов…

И – не курил, на меня всё время удивлялись: почему я не курю… Но у нас так сложилось, что отец и старшие братья – не курили. Если, может, кто-то и баловался – но табака в доме не было. А когда я посмотрел, как курящие курсанты мучаются в 1942 году! Так они уже пытались и мох курить, и просто бумагу, и… думаю: зачем я буду привыкать? Было так с куревом: давали лётчикам по 500 сигарет в месяц, это была норма. Насчёт 100 грамм: если слетал – то приносят, персонально ставят. Но даже если три вылета сделал – всё равно только 100 грамм давали. Не суммировалось. Это было официально.

- Какие у Вас были вылеты, кроме боевых?

- Летали в основном на разведку или – редко – кого-то обеспечивать… на штурмовку только иногда истребитель Лавочкина посылали… был истребитель «Як-1», а потом «Як-3», который считался – самый лёгкий, маневренный, скороподъёмный. А у нас «Лавочкину» сделали 2 бомбодержателя по 50 кг каждый: уже 2 бомбы по 50 или по 25 кг берёшь. Нам подвешивали эти бомбочки – и были 2 пушки по 20 мм. Они вмонтированы в капот между деталей двигателя. Стреляли – через винт: там стоял синхронизатор. Бывали случаи, когда на земле «заблудятся» в управлении – случайно сами себе винт пробивали на малых оборотах. Очередь: снаряд попадает – и всё. И таких много было историй…

Как у нас считалось? Если лётчики летают, но с врагом встречи нет – всё, значит, вылет был не боевой, а – на барражирование. Потом мы стали возмущаться, что нет боевых вылетов, и вот придумали вешать бомбы, а потом даже привезли старые артиллерийские снаряды по 80 кг, а у нас подвесы были максимально рассчитаны на 50 кг. И вот мы эти снаряды возили истребителем (Так у автора. – Прим. ред.) – и находили лёгкие переправы. Бросать бомбу с пикирования – очень выгодно, потому что фактически по прицелу бомбу направляешь прямо в цель. А когда горизонтально с бомбардировщика – получается расчёт этот очень сложный.

Так вот нас и начали отправлять. Бомбу нам вешают – мы идём повыше, заходим подальше, видим какую-то переправу – или заранее говорили, какую переправу бомбить. Выходим – и, пока не было ещё встреч с самолётами противника, сразу с ходу бомбу пустили – а потом уже свою задачу выполнять. Линия фронта – сверху видна: это где траншеи. Выбирай цель – и «выливай», домой не привози боеприпасы. Разрешалось на случай прикрытия на посадке оставлять в ленте зарядов где-то на одну-две очереди, а так старались боекомплект домой не везти. И нам стали чаще писать боевые вылеты, и по 100 грамм чаще давали.

|

- Какие действия официально считаются боевым вылетом?

- Если задание или штурмовать какой-то объект, или прикрывать штурмовиков или бомбардировщиков, или прикрывать сухопутные войска в заданном районе. Определили пехотную дивизию охранять – а так оно часто и было – и мы над ними, сколько есть горючего, барражировали. А горючее – получали по предписанию на заправке. Вот это считалось боевыми вылетами.

- Вы украшали свои самолёты? Звёздочки, эмблемы?

- Да. Уже на территории Польши, так называлось – Ясинки – была большая оперативная пауза перед тем, как Сандомирская предстояла… потом – Берлинская… эти 2 операции. Перед Сандомирской – летали очень редко. Из Киева переехали на аэродром… а у нас – 2 полка базировались, как правило, на одном аэродроме, а 3-й – всегда в сторонке. Редко, когда 3 полка – и все на одном аэродроме. Так вот, приехала большая группа художников: с целью писать портреты Героев Советского Союза. Наш командир сидел буквально около самолёта – и художник работал. А мы всё ходили думали: неужели вот так прямо при нас здесь – сделает? Но он своё дело знал. Написал похоже, масляными красками – и уехал. Но а в это время в другом полку тоже их героев написали – и начали на борту кто льва рисовать, кто орла, мне раз даже попал самолёт от другого с орлом. Я думаю: не дай бог ещё немцы увидят, что «ас» – и дадут мне перца…

Всем рисовали благородных животных. А мой ведущий спросил, может ли художник написать на его самолёте чёрта. И мастер ему нарисовал такого чёрта, который несётся с бутылью. Так вот что получилось. Я был сам свидетель этого. Вдруг дали нам задание на разведку. Я – за ним лечу, потом – смотрю, что командир всё ниже идёт… и вдруг по нему как начали лупить зенитки! Я решил увеличить скорость, но за ним наблюдаю, хотя сам вверх тянусь – и смотрю: что-то – ух! – мелькнуло около него. Вывалилось что-то. Потом иду, смотрю, что какое-то белое пятно на его самолёте… а когда уже ушли от линии фронта – вижу: у него дырища в фюзеляже! Но он – летит. Сели.

У нас тяга управления рулём – металлическая была. Так снаряд перебил её так, что осталась только тоненькая перемычка. Всё остальное – перебило. Если чуть больше было бы перегрузки – обломилось бы всё: он бы или удачно выпрыгнул – или бы на малой высоте не смог. Но всё прошло благополучно. А на чертяге – буквально только лапки передние и задние. А сам остальной чёрт – весь и вырубился. И мы ходили смеялись, что с чёртом шутить нельзя. И он больше не стал ничего рисовать. А потом уже война кончилась, и после этого вышло распоряжение не рисовать на самолётах ничего, ни звёздочки.

Покрышкину – помню, рисовали. В нашей армии он воевал, во второй воздушной. Я его однажды видел… так его видел, что он сам ко мне прилетел: сидел дежурил – а он сел на самолёте с гвардейским значком, зарулил на стоянку. К нам. Фотографироваться. Тогда начали создавать кинофильм «Покрышкин в небе», и его я после войны смотрел… но он же летал на американском самолёте, на «Аэрокобре»! И там, на Западе, подняли шум, что в СССР лучший лётчик летает на наших самолётах… как вдруг обнаружился Жидов Георгий, а Жидов летал на «Лавочкине»!

Он был инструктором длительное время, до 1943 года. Потом пришёл на фронт – и владел самолётом так!.. Не то что мы приходили с 20-ю полётами: у него дело – пошло. И потом к нам доходили слухи, что раз он начал хорошо сбивать, так его прикрывали даже Герои Советского Союза: «Ты сбивай, а мы тебя не подведём»…

Так вот, прилетел Покрышкин на «Лавочкине» – на «Ла-7» с гвардейским значком – а фоторепортёры ждали. А у нас получалось, что много стояло всяких самолётов, и было местечко, где свои стоят. Ну, как-то все думали, что Покрышкин осторожно зарулит, а смотрю, он – раз!.. а «Лавочкин» – такой: у него же третья точка, дутик – небольшое колёсико, и центр тяжести спереди, и если его резко в разворот пустить – то хвост заносит. А у него же опыт небольшой был на «Лавочкине»! У меня раньше тоже бывали такие случаи, но как-то обходилось всё. Да ещё на ровном месте. А он стал рулить – и у него получилось, что забросило хвост: вот так – раз, просчитался и присел. Потом спросили, кто это – сказали: Покрышкин. Какой позор! Тут все фоторепортёры в ужас пришли: все наготове, а тут – такое. И это он так – на фоне наших… в общем, сильно расстроился, вызвал самолёт «У-2» – и улетел, отказался фотографироваться.

Тогда нас заставили рулить по земле… и – эпизод такой, что это «истребители Покрышкина выходят в воздух». В том числе и я рулил, я видел в кино свой номер. Просто порулили, а вылета – не было. Фотографии – потом сделали на фоне нашей дивизии и нашего полкового знамени.

|

- Как вообще фиксировались сбитые самолёты? Фотопулемёт стоял на «Лавочкине»?

- Под конец войны. А так – что скажут товарищи, что сам. Я писал пять подтверждений командиру эскадрильи, он на моих глазах 2 сбил, а потом другие. Мне писали 2 подтверждения, причём последнее мне из Белоруссии прислали: Герой Советского Союза Лобанов Александр Васильевич. Вот он делился своими воспоминаниями – и ему задали вопрос, какой был последний бой. И он описывает, и мою фамилию указывает и подтверждает, что я тоже сбил самолёт.

Когда стали ставить фотопулемёты – был уже конец войны. И один лётчик сказал не ставить на его самолёт. А ему ответили, что выполняют приказ, а ты сам можешь его не включать. Потому что скажут: раз сбил – покажи плёночку. Если бы ставили фотопулемёты раньше… я не обвиняю лётчиков, я преклоняюсь перед ними! Но в 1941-1942, до Курской битвы, да и потом тоже – врунов было немало, и ещё каких… Я даже своему командиру на встрече 30 лет спустя говорю: «Товарищ полковник, как-то у нас это было очень честно поставлено». У нас даже командиры звеньев – они с Кавказа воевали, прошли Белгородскую страшную – и у них было сбитых по 5 самолётов. В это – можно поверить, это правдоподобно.

|

- Деньги за сбитые самолёты – давали?

- Первоначально было так: за сбитые отдельно давали около 1000 рублей. Потом давали за 50 боевых вылетов, за 80. Вот эти я все получал: которые за 50, за 80 и поштучно за сбитые. Буквально всё под расчёт.

- На каком расстоянии от линии фронта – в среднем – находился Ваш аэродром?

- В среднем – не знаю, но так – 50 км и ближе в тылу. Потому что если он дальше будет – запас горючего у истребителя небольшой: пока долетишь… поэтому – как можно ближе.

Я испытал и такое явление. Однажды, когда была Сандомирская операция, объявляли воззвание командующего фронтом. Нам его зачитали, а потом – по самолётам. Пара дежурит, а остальные готовятся. И вдруг на дороге взрыв. Мы сидим – и не понимаем. Потом – ещё взрыв: уже на нашем лётном поле, второй, третий... И тут кто-то догадался, что это артобстрел! Лётчиков вывели – и спрятали, укрыли. Дали команду – и я выскочил из своей кабины, прибежал и сел в укрытие земляное. Сидим, и мысль была: неужели сейчас? А по пути думал: не медленно ли я бегу... и – неужели не успею? Вдруг кричат, что Пестова убили – заместителя начальника штаба полка. Но получилось так, что он живой остался. Был фугасный снаряд – а его просто волной сбило, он целый остался. Наши бегали – аж рыбкой бросались в щели. Потом сказали, что рядом была церковь, где поймали корректировщика, шпиона, который наблюдал всё и корректировал огонь артиллерии.

- Вы упомянули, что у Вас в полку было 15 девушек… а романы – были?

- Были. У нас в дивизии и в Братском полку было две дружбы такие, что их все признавали и считали, что они действительно муж и жена. Хотя они расписались только после войны. Были у нас в полку и замужние. У меня в экипаже была Дуся Симанухина: у неё муж был капитан-артиллерист на фронте. Но – не рекомендовалось вступать в брак. Дел было – не до любви. Куда жениться, когда не знаешь, выживешь или нет. Так, на танцы ходили. На танцах танцевали. Девушки жили отдельно в общежитии, к ним без надобности не обращались… они нам платочки делали из списанных парашютов, шарфики… потом начали шить шапочки-кубаночки – и мне тоже сшили, беленькую. Я надел, пришёл – командира как раз не было… потом он появился, посмотрел и удивился… и попросил померить. Ему понравилось. Так он надел и стал носить – и моя кубаночка «ушла».

- Вы со СМЕРШем – сталкивались? С особистом?

- Не сталкивался, но беседы – были, ещё когда я был курсантом. Мне сказали идти в земляночку: мол, меня там ждал уполномоченный… так сказать, «особый отдел». В каждом полку был такой уполномоченный. Они – своё дело делали. Я пришёл туда – это майор по званию был, лет 40. Он сказал, что нужно бороться, чтобы у нас не было врагов – и спросил, понимаю ли это я. Сказал подписать обязательство. То есть, вербовал. Я сказал, что если у меня что-то будет – я приду. Он сказал, что всё-таки нужно подписать. Потребовал даже завести псевдоним. А я спросил, зачем это нужно. И он мне буквально вразумительно говорил подписывать. Ну, я взял и послушался: деваться было некуда. Потом я про это вспомнил – и его очень благодарю. Если бы он тогда меня не вразумил – меня бы учить на лётчика не стали: меня бы послали не то что в пехоту на передовую, а и не знаю куда. Абсолютно все там ему давали подписку. Даже гражданские. Говорили: «Одно дело – дать подписку, и совсем другое – быть доносчиком».

|

- В каком звании Вы войну закончили и как встретили День Победы?

- Лейтенантом. Во-первых, все давно чувствовали, что дело идёт к концу. Потом, к ночи – я уже спать лёг, слышу – шумят. Проснулся, а там кричат: «Победа!» Я присоединился. Многие выбежали на улицу из пистолетов салютовать. А знак, где должны приземлять самолёты на аэродроме – выложили большую букву «Т»: в длину 9 метров, а в толщину 1,5 метра, чтобы было сверху видно. И около неё всегда стоял человек с ракетницей: чтобы не забывали шасси выпустить. Ну и на всякий случай, чтобы полоса при посадках была свободна… поэтому обязательно смотрел человек: можно ли садиться, всё ли в порядке. У него запас ракет был – и он салютовал одну за другой.

А потом со мной получилось не очень празднично. Провели митинг, «ура» прокричали, выступали техники, штабники, иногда лётчики: для приличия. Обычно-то мы не ходили – а тут один за другим все хотели что-то сказать. И тут мне – раз! – и приказали, чтобы я шёл занимать готовность. Приказ был приказ.

Вот так, после воодушевляющего митинга про победу – снова сижу в заряженном боевом самолёте. Раз! – дали ракету. Полетел. Дали указание, чтобы я летел в направлении Праги – и там штурмовал отходящие немецкие войска. Оказывается, что произошло: на юге, в Карпатах, шла группировка с задержкой. Тут уже Берлин взят, а они всё ещё на юге. И нас заставляли туда летать и бить их с воздуха. Лечу, смотрю – пушка зенитная, и я прям вижу: из ствола пламя по мне стреляет. Я как угол пикирования добавил, как пустил очередь! Этот стреляющий на карачках вниз туда уполз, у них норы были. Я ему ещё добавил – и ушёл. Видел – автомобили двигались по дорогам… нам говорили, что нужно их тоже уничтожать. Ещё стрельнул – а дальше уже запас топлива кончался. Прилетел, сел. Сказали, что нужно заправлять – и ещё лететь. Но уже стрельбы не было. И даже третий раз подняли, но тоже уже никого не было. И следующий день тоже вроде говорили на готовность идти. И так почти неделю нас всё держали, а потом уже лётчики заволновались: говорили, что все уже банкеты справляют, а нам – ничего? Хоть бы ужин организовали. Они потом поехали куда-то, бочку вина привезли – и устроили нам банкет. Другие – что… вот мы там отмечали – как положено!

| Интервью: | Н. Аничкин |

| Лит. обработка: | А. Рыков |