– Меня зовут Денисов Александр Иванович. Родился в Рязанской области. Отец был лесником, поэтому мы жили в лесу. Как-то случилось, что мы работали в лесничестве с другим лесником. Тогда был разговор о том, что наш пароход «Комсомолец» вез в Испанию оружие. Они что-то там разговорились, и отец рассказал, что у самого есть оружие. Лесник сообщил про это. Тут сразу моментально прибыли, у меня забрали ружье, у отца конфисковали ружье и малокалиберную винтовку. Очень жалко было.

Я поехал в Москву. Дядя устроил меня на работу. На Семеновской площади был завод Котлотопстрой. Я работал там чернорабочим. А раньше был секретарем комсомольской организации в школе. Был активным парнем, как-то даже на комсомольском собрании несколько раз выступил. Там меня приметили. Однажды технорук подошел ко мне и говорит: «Саша, давай мы тебя примем в партию? – Давайте. – Пиши заявление». Я написал. Первое, что обычно указывали, – происхождение. Я пометил, что я из крестьян. Это было правдой, ведь я действительно крестьянин, пахал с отцом землю. И все, меня приняли кандидатом партии. А этот завод входил в артель. Сотрудников артели объединяло спортивное общество «Спартак». И оттуда пришло: отправить двух с отрывом от производства на учебу в аэроклуб. Все знали, что я хотел быть летчиком. Так стал учиться в аэроклубе. На завод мы приносили справку, что работаем, и получали так деньги.

Я проучился год. Была середина 1939, когда я окончил аэроклуб. Тогда приехала комиссия с Качинского училища: майор, старший лейтенант и лейтенант. Я сдал практику, сдал теорию. Опять состоялась мандатная комиссия. Я понимал, в чем дело. Вдруг лейтенант говорит: «Вы посмотрите, он же был кандидатом в партию, а затем был принят Сталинским райкомом партии». Это меня спасло и дало мне путевку в жизнь. Я стал летчиком и окончил Качинское училище.

Авиация была моей мечтой детства, желанием и надеждой. Это было в 1936 году. Как раз Челюскинцев спасали тогда. Леваневский, Ляпедевский и Чкалов заражали всех своим примером, особенно молодежь. Вот у меня зародилась мысль стать летчиком. Это было в 8-м классе. Так я начал мечтать, рисовать свои полеты, подговорил других ребят. Еще был Саша Переведенцев, Саша Ожогин. Все мы решили стать летчиками. Там еще один житель был. Забыл, как его фамилия. Он пришел в морской форме, но был летчиком. Это еще больше нас привлекло, покорило. У него такая симпатичная форма была!

Я окончил 10 классов. Надо было дальше куда-то пробиваться, но я не знал, куда. Саша Калашников пошел в институт. Сашу Ожогина не взяли из-за шума в сердце. Переведенцев попал в артиллерийское училище. Я же искал авиационное училище. Приехал я в Москву, где у меня был дядя. Он сказал, что при стадионе «Динамо» есть такое училище. Я не знал, что оно инженерно-техническое, и пошел туда. Стал сдавать экзамены, а меня сразу на мандатную комиссию отправили. Там мне культурно сказали, что принять меня не могут. Я спросил, почему. А мне ответили, потому что я сын кулака. В 1938-1939 годах немыслимо было попасть в авиационное училище. Потом я поехал в Рязань в артиллерийское училище. Там меня опять срезала мандатная комиссия. Не знал я, куда деваться. Поехал опять в Москву к дяде. Попросил его устроить меня на работу. А в это время как раз арестовали отца. Он просидел 6 месяцев, потом его выпустили со справкой «не считать видом на жительство». А у мамы нас 6 человек было.

Я поступил в 1939 году. Как раз набор был осенью. В 1940 году меня призвали в армию. При мобилизации меня послали в Качинское училище. Я его не закончил. Целый год мы там проучились. Летали на «И-16». Со мной там была правительственная группа вместе с Васей Сталиным. Были там Тимур Фрунзе, два Микояна, сын генерал-лейтенанта Шаврова. У них была отдельная группа, отдельные инструктора. Вася Сталин окончил немножко пораньше. Его выпускали со спарки, а нас с «УТ-2». Скоростную посадку давали, садили на «И-16» и выпускали. «УТИ» еще не было.

У Васи Сталина была спарка. А больше ни у кого не было. Даже у правительственной группы. Сразу скоростные посадки на «УТ-2» и сразу на истребитель. Но окончить училище нам не удалось: начался 1941 год. Севастополь бомбили. Мы быстро собрались, и нашу школу эвакуировали в Саратовскую область под город Энгельс в Красный Кут.

Фамилии одногруппников я могу потом вспомнить. Нас стали готовить для полетов на «Як». Вышел приказ министра обороны Тимошенко о том, чтобы выпускать летчиков сержантами. Я был курсантом. Нам давали по 10 полетов по кругу в зоне и отправляли на фронт. По-видимому, солдат-летчиков подготовить гораздо тяжелее и дольше было, чем построить самолет. Самолеты производили, а летчиков не хватало. А в это время проходила Сталинградская операция.

Я на десятом полете сломал самолет. Зимой мы летали на лыжах, которые прикрепляли к колесам. Во время последнего полета я резко потянул ручку на себя. Самолет взмыл, потерял скорость и ушел на плоскость. Консоль сломалась. Позже стали делать разъемную консоль, а так было общее фанерное крыло. Я уже думал, что моя авиация накрылась. В голове был сумбур. Пришел инструктор, взялся за голову, ничего не сказав, отошел в сторону и махнул рукой. К нему подошел командир звена Братько. Потом мы с ним встречались после войны. Этот Братько говорит: «Что же ты наделал! Нам дали на эскадрилью один самолет, и ты его сломал. Ты посмотри на него: он отполирован потом и кровью рабочего класса! А ты его сломал». Он меня до слез довел. Сразу позвонили начальнику училища. Тот прилетел на «У-2». Спросил, кто из нас курсант Денисов. Я представился. А он оказался генерал-лейтенантом Денисовым, моим однофамильцем. Я получил 10 суток ареста, под ружье на гауптвахту. Но я отсидел только 5. Потом этот Денисов пришел и отправил меня на фронт. Перед этим, правда, дали два полета в зону. Тогда летчиков десятками готовили и по 10 человек отправляли на фронт. Я как раз попал в конец этой десятки.

Нас выпустили сержантами, а правительственную группу выпустили лейтенантами. На них была красивая темно-синяя форма, хромовые сапоги. А у нас даже не хватало кирзовых. Английская королева прислала ботинки, лордовские какие-то, и обмотки. Представьте меня в этих ботинках и обмотках с моей фигурой. Очень трудно было. И шинель у меня была с времен севастопольской обороны вся в отверстиях. Наша школа была очень богатой, и вдруг ничего не стало. Но на это мы не обращали внимание. Унты были на троих. Мы разувались в каптерке. Комбинезонов тоже не хватало. А дело было зимой.

Уже началась Сталинградская операция. Это 1943 год. Нас туда отправили, дали вещевой мешок, замасленную шапку-ушанку. Мы стали добираться туда и тут увидели, что мимо проходят наши «ЗИСы» и американские «Студебеккеры», которые везут туда оружие, снаряды, проскакивают на большой скорости. Если поднять руку, машина или проскочит, или обдаст снежной пылью и проедет дальше. Один в итоге остановился, посадил нас в кабину. Водитель спросил, кто я. Я ответил, что летчик. Он смерил меня взглядом и не поверил, потому что мои обмотки, замасленная ушанка никак не соответствовали представлениям о летчиках.

Потом мы приехали в комендатуру, зашли туда вместе с водителем. Он спросил, точно ли мы летчики. Ему дали положительный ответ. Он только пожал плечами и вышел. Нас в комендатуре, к счастью, переодели. Это был 237-ый полк 220-ой дивизии. Я сделал вылетов 8-10. Летали в основном на аэродром штурмовать Россошку. Там был аэродром. Не помню, кто у меня был ведущим. По-моему, Яша Михайлик. Я с ним летал. Мы там работали по уничтожению немецкого кольца Паулюса. Тут особо вылетов не было. Только летали их немецкие транспортные самолеты, сбрасывали им продукты мешками. Как-то к нам такой мешок попал на аэродром. Они никому не были нужны.

После того, как закончилось уничтожение кольца, мы наблюдали, как немецкие войска оттуда выходили. Численность была 90 тысяч. Это много. Тогда была зима. На немцах были одеяла с прорезью для глаз. На ногах – неизвестно что. А мы все были одеты нормально: кому хромовые сапоги выдали, кому регланы. Много тогда летчиков погибло. А немцы шли, проходили мимо аэродрома большой колонной. Их сопровождали наши солдаты. Шли, потом останавливались на перекур, потом шли дальше. Осталось два десятка замерзших пленных.

Тут мы стали перелетать на Орловско-Курскую дугу под Орел. По-моему, это уже был июнь. Там мы стали переучиваться летать на «Аэрокобрах». Быстро научились. Нам рассказали, как стрелять, какая здесь должна быть посадочная скорость. Самолеты были трехколесные. «Яки» – с хвостовым, а эти – с передним колесом. Очень удобные. По летно-тактическим данным «Кобры» были, как наши «Яки».

Мы были на аэродроме Чернава под городом Ливны. Потом, когда мы переучились летать на «Кобрах», перелетели в Фатеж, откуда готовилась операция «Цитадель». Мы тут совершали учебные полеты. На линии фронта появлялись немецкие бомбардировщики. Нас посылали отогнать их или сбить.

5 июня 1943 года был налет немецкой авиации с аэродромов Орла. Вышло до 500 самолетов, которые пошли Курск бомбить. Я не видел прикрытие истребителей, но этих самолетов было очень много. Нас, всю авиацию, что была, сразу подняли. Наша дивизия была переименована в 1-ую гвардейскую. Нам присвоили звание гвардии. Дивизия стала Первой гвардейской Сталинградско-берлинской дивизией, а полк вместо 237-го стал 43-м. В нем я был до самого конца войны.

На этот налет авиации я вылетел со своим ведущим Пашей Оскретковым. Мы сбили два самолета «Ю-87», которые называли лаптежники, потому что у них не убирались шасси. Они шли парой. Оскретков одного атаковал и сбил, а я другого. Мы на «Кобрах» летели.

Как-то меня сбила зенитка. Это мы летели с Орла на «Яке». И Пашу Оскреткова сбил стрелок в этом же бою. Он сделал вынужденную посадку. Я же полетел все рассказать. Командир эскадрильи Иван Федорович Балюк сел на «У-2» и полетел туда. Он привез оттуда подтверждение о том, что действительно были сбиты самолеты. А до этого был указ, подписанный Сталиным: «Товарищи летчики, вы перебили почти всю немецкую авиацию, а она все летает и бомбит. Считать сбитым самолет только после подтверждения наземных войск или нескольких экипажей». Вот Балюк и привез оттуда подтверждение. И впредь результат засчитывали только с подтверждением. Если сбил самолет, а подтверждение нет, то не засчитывали.

Если же самолет упал на немецкой территории, то нужно подтверждение от других экипажей, которые были там. Иной раз закружишься так, что не видишь, кто кого сбивает. Бывает заходишь в хвост, а это свой истребитель, оказывается. Они по форме одинаковые ведь.

На линии фронта было очень тяжело летать. Особенно при наступлении наших и немецких войск. Они шли эшелонами. Наши «Илы» – на маленькой высоте, а бомбардировщики «Пе-2» – на 2000 метров. Американские «Бостоны» летели еще выше. Все были с сопровождением, в том числе и у немцев было сопровождение. Там не то что желание сбить было, а желание не наткнуться, не удариться в какой-нибудь самолет, или в свой, или во вражеский.

«Юнкерс 87» был первым сбитым мной самолетом. Тогда меня сбили зенитки, я пошел на вынужденную посадку. С Балюком мы сбили «Раму». Он был уже Героем Советского Союза.

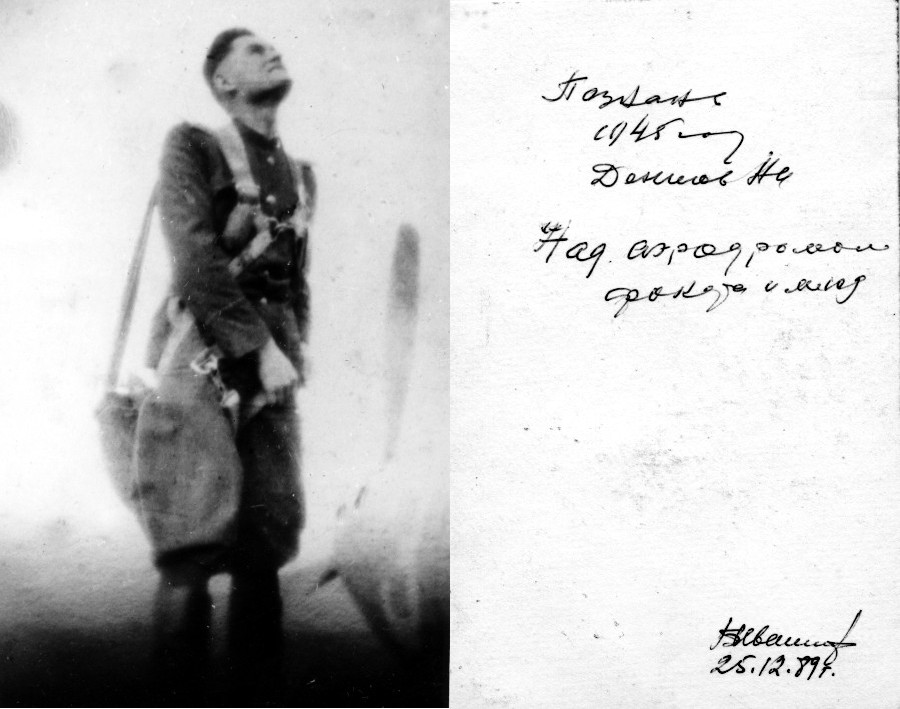

Короче говоря, Орловско-Курская операция закончилась. Мной было сбито два самолета. Меня наградили Орденом Красного Знамени. Потом мы переучились летать на «Кобрах». И уже после Орловско-Курской операции мы шли на них до Берлина. Стояли в Лодзи. Оттуда мы не вели боевой работы. Вели другие истребители, другие бомбардировщики, а нас держали в резерве. Потом мы перелетели в Познань на западный аэродром. Это был 53-й полк, которым командовал Моторный. Также был 54-й и 55-й полк, которыми командовал Шишкин.

Нашим полком командовал Евгений Петрович Мельников. Очень серьезный, симпатичный человек. У него была приземистая фигура и очень волевой вид. Он не был многословным.

На Орловско-Курской дуге, когда была оперативная пауза, мне пришлось летать на «У-2». Например, в Чернаву я на этом самолете летал, потому что там остались запасные части, винты для «Яков». Нам порой давали команду куда-то слетать, отвезти такого-то механика. Я однажды полетел так первый раз на «У-2». Ориентировался я по компасу, конечно. Но самолет легким был, и его сносило ветром. Пришлось опираться на наземные ориентиры. Например, по железным, шоссейным дорогам. По карте смотрел, где они находятся. Подходя к железной дороге Орел–Курск, где были натянуты телефонные провода, я засмотрелся на карты и врезался колесами в эти провода, порвав их. Оборванным телефонным проводом ударило по стойке, которую будто ножом срезало. Я приземлился. Тут механик вышел, мы нашли какую-то железку, забинтовали и перелетели на аэродром Будаковка. Только мы туда прибыли, как начали бомбить аэродром. Самолеты загорелись.

Бомбардировка закончилась, не принесла большого ущерба. Немцев отогнали. Мне командир полка дал задание сварить стойку. Я полетел в Чернаву. Там взял все необходимое. Возвращаюсь обратно, а аэродром бомбят. Я не знал, куда мне деваться. Я снизился на малую высоту, прямо до ржи, но не хотел садиться. Рожь намоталась на колеса, но я скапотировал.

В этот раз я сел нормально на свой аэродром. А вот когда повез инженера эскадрильи Дрыго туда, где мы с Пашей сбили «87-е», я так снизился, что задел плоскость за землю, и мы скапотировали. Мне ничего не было. А он как-то попал под мотор. Его плечо задело. Уже после войны, когда мы встречались, он мне говорил: «Всю жизнь буду тебя вспоминать. Плечо по сей день болит».

– А как обходились с теми, кто только прибыл в полк, с молодыми? Сразу в бой отправляли или была подготовка?

– Инструктаж давали, беседовали, делились боевым опытом. Командир эскадрильи и его заместитель рассказывали, как действовать, когда атакуют, как отсекать самолет, обучали нас боевым навыкам. Очень хорошо это все запомнилось. Мы уже все красиво одеты были, почти все в хромовых сапогах. Когда командир полка всех выстраивал, получался ряд из молодых, красивых ребят. И мысли даже не было о том, что кто-то из нас может погибнуть. Чувство патриотизма все заглушало. Жалость, трусость – ничего этого не было. Знали, что надо выполнить боевую задачу. Нам давали команду, а мы выполняли.

Мандража никогда не было у меня. Все курили, а я не курил. Только когда на Орловско-Курской дуге прилетел с задания, стал ноги доставать, а они дрыгались, никак не слушались. От напряжения, наверное. Трусости никакой не было.

Я не курил. Механик сам закуривал и давал мне, чтобы я успокоился. После задания всегда давал мне закурить. У каждой эскадрильи своя землянка была, где всегда стоял мешок махорки. Больше всего было табака «Золотое руно». Кто не курил, тому давали или шоколад, или сахар. Я брал махорку и кому-нибудь отдавал ее.

После Орловско-Курской дуги стояли мы в Познани. Там был 53-ий полк и наш. Мы оттуда уже летали на Кюстрин, это на Одер. Там был прорыв немецкой обороны и наступление, отбит плацдарм. И туда часто приходилось летать, чтобы не подпускать бомбардировщиков, которые бомбили наши войска. Потом мы сопровождали самолеты «Пе-2». Это уже по побережью Балтийского моря. Там еще остались немецкие войска. Потом сопровождали «Бостоны», возили торпеды и бомбили транспорт, немецкие корабли. Там сразу видно было, какая торпеда попала, какая не попала. Они же прилетали с других аэродромов к нам на аэродром, чтобы мы их сопровождали. Не раз мы были знакомы с этими летчиками. А там если промазал второй раз, могли под суд отдать. Военные законы были жесткими.

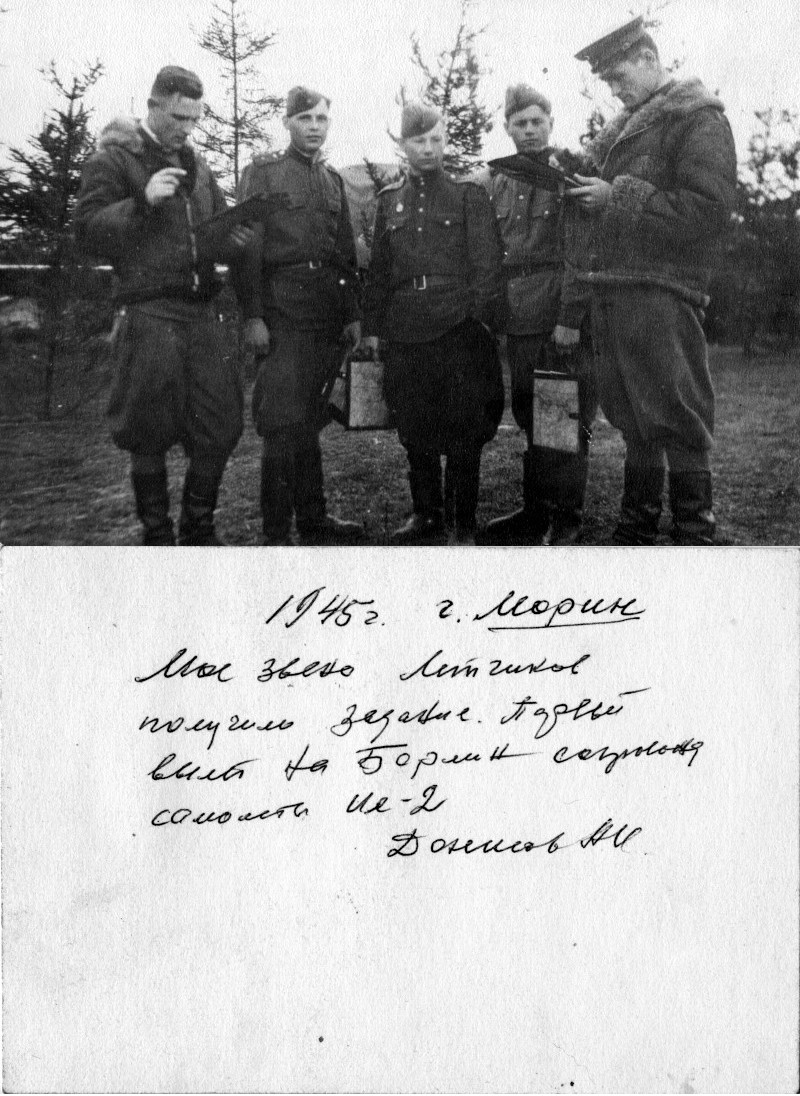

Штурмовиков мы сопровождали много раз до немецкой территории, на линию фронта. На «Кобрах». И в одно прекрасное время, когда я уже был командиром звена, лейтенантом (мне после сержанта присвоили звание младшего лейтенанта. Потом я стал лейтенантом и командиром звена), я повел 12 самолетов «Ил-2» на линию фронта. Они сделали два круга, отбомбились. Когда пришли истребители, мы их не подпустили. Дали команду: выходить из атаки. Так мы ушли на аэродром. Пока я их вел оттуда, упало 4 самолета, «Ила». На них были направлены все виды огня. Смотрю, один упал, второй, третий, четвертый.

– Как эти самолеты на низкой высоте? Мне говорили, что утюг утюгом. «Кобра» только наверху хороша.

– Нет, так же как «Як». Наверху «Миг-1», который на высоте 5000 метров летал, был маневренным, но не мог на низкой высоте нормально работать. А мы летали на всех высотах. «Илы» на 200-300 метрах, а мы над ними 500-1000 метров. «Аэрокобры» работали нормально.

Разница между 1000 и 4000 метров вообще не чувствовалась. Иной раз путали, потому что у нас в километрах счет шел, а у них в футах. А все приборы ведь были американского производства на английском языке. Но путаницы особо не возникало. В оперативную паузу мы тренировались. Вели воздушный бой, набирали высоту. Футы в три раза меньше нашего метра. Были случаи, когда мы летали в учебном бою и ни с того ни с сего теряли сознание. Никак не могли понять, почему. Потом поняли, что от кислородного голодания, потому что когда высоту теряли, то приходили в себя.

Но кабина «Кобры», конечно, чудесная была. Мы летали в летнее время и даже в зимнее в гимнастерочках. Там зима позже начиналась. Потом у нас были меховые куртки, а уже комбинезонов не было. Самолеты приходили с американскими куртками и костюмами. Мы хорошо были одеты.

В одно прекрасное время повели мы полк «Пе-2» на линию фронта, проходящую по Балтийскому побережью. У меня был ведомый Устинов. Нас двоих отшибли. В результате сбили Устинова. «Фоккера» были, «Мессершмиты» были. Остался я один с «Фоккером». Несколько раз сходились на лобовых, чувствовалось, что вот-вот столкнемся, но ни он, ни я не открывали огонь. И так мы сходились раза четыре на лобовых. Затем снизились до малой высоты. И вдруг наземные войска, что были на линии фронта, попали в меня. Двигатель затрясло. Я взял курс 90 и сел на брюхо. А «Фоккер» улетел.

Уже было холодно. На линии фронта мне дали шинель, шапку. Добирался оттуда трое суток. Нельзя было проехать автомашиной коротким путем, потому что из Познани окруженные войска прорвались и где-то перекрыли дорогу. Мы ехали кругом, и мне попалась польская часть, которая куда-то ехала. Меня посадил польский капрал, который знал хорошо русский язык. Я ему сказал, что я старший лейтенант, летчик. А ко мне кто-то из его солдат обратился на «ты». Он ударил сразу его по лицу: «Ты с офицером разговариваешь!»

Приехали мы на юг Познани, а аэродром был на западе. На Южном аэродроме сидела группа Васи Сталина. Мы заехали в населенный пункт. Поляки своих встречали с распростертыми объятиями. Спирт им дали, пригласили ночевать. Ко мне подошел танкист, и мы с ним вдвоем ходили, искали, где переночевать. Куда ни зайдем – нас не пускают. Потом я сказал, что больше уже не могу. Зашел в ближайший дом, без спроса начал раздеваться. Снял шинель, вынул пистолет. Мне дали подушку, на которой я уснул и проспал до утра. На утро встал, поблагодарил их за ночлег.

Своим они давали провиант, особенно спирт. Когда мы собрались уезжать, подошел капрал и налил спирта, неразведенного. Я выпил, он дал мне закусить черствым хлебом. А в этот момент я вижу, что советские офицеры из бидонов выливают спирт. А спиртовых заводов у немцев было много.

Мы поехали дальше. Заехали в один маленький домик наподобие приусадебного участка, домик летнего типа. Там стояли кушетки. Я пришел туда, выбрал кушетку. Из-за того, что был пьяный, мне захотелось спать. Там я уснул и проснулся только утром. Чувствовал себя нормально. А все без меня уехали.

Потом уже поляки мне рассказали, как проехать до аэродрома. На третьи сутки я попал на аэродром. Печально, что сбили Устинова. Еще кого-то сбили. Все обрадовались, что я вернулся. А штабная машина сработала: уже вторую похоронку послали отцу, но я домой не прекращал писать, поэтому они знали, что я жив. Мама даже сходила в церковь отпеть меня.

Первую похоронку отправили на Орловско-Курской дуге. Там я тоже пришел только на третьи сутки. Один раз я был сбит на «Кобре», когда мы сопровождали. А второй раз над Кюстринским плацдармом завязался воздушный бой с «Мессершмитами». Тут получилась большая карусель. Я сбил бомбардировщик. Никто не видел, подтверждения не было. Я просто сказал в штабе, что сбил самолет. Поверили или нет, я не интересовался. Меня в этом бою и сбили. Я выпрыгнул с парашютом. На «Кобре» с парашютом выбрасываться очень легко. Из самолета не надо вылезать: ручку потянул, и дверь сама выскакивает. Мы даже не пристегивались ремнями. Знали, что сразу открывать парашют нельзя, ведь он может раскрыться и задеть стабилизатор. Тогда потащит. Немножко надо было дать затяжку и все. Стабилизатор проходил выше плоскости, поэтому мы не боялись, что можем попасть в него. Сдувало, и вес тянул к земле.

– Сколько у Вас всего боевых вылетов?

– 175 боевых вылетов. 57 воздушных боев. Сбито 8 личных и 4 в группе.

– С кем сложнее как с противником: с «Мессершмитом» или с «Фокке-Вульфом»?

– «Фокке-Вульф» был очень тяжелым. Чаще встречались с «Мессерами», чем с «Фоккерами». «Мессер» было трудно сбить. Мне почему-то наши механики по сей день пишут письма. Иванников, например, пишет, называя меня ассом, потому что ни один истребитель не зашел мне в хвост. А если бы в хвост зашел, то уже оттуда не вырвешься. И также если я их истребителю зашел в хвост, то он считается сбитым. Как под 90 градусов под ¾ уже тяжело. Нас сбивали именно с хвоста.

– Кого сложнее сбить: немецкого истребителя или бомбардировщика?

– Истребителю только надо зайти в хвост, тогда сбить легко. А бомбардировщика сбить очень сложно («Ю-88» или «Хенкель-111»). У летчика есть пулеметы. Он не стреляет, никто перед его носом не проходит. А у него стрелок стоит на башне, потом в хвосте стрелок и внизу стрелок. Когда к ним подходишь, они поливают тебя огнем. А мы должны подойти на 100 метров, чтобы их сбить. Если больше, чем 100 метров, то трасса не доходит до истребителя. Только при 100 метрах и менее трасса совпадает с линией полета самолета. Поэтому бомбардировщик сбить тяжелее, чем истребитель. Он просто не подпускает. Такой сильный огонь действует и морально. Мы старались подходить к бомбардировщику снизу. Но все равно стрелки видели нас и пугали. На «87-ом» один стрелок был. Когда подходишь, даешь очередь, смотришь, пригибаешься. Инстинкт самосохранения ведь тоже работает. Только подходишь ближе и сбиваешь.

– Где было проще управление пилотированием: на «Кобре» или на «Яках»?

– «Кобра» более культурно оформлена. А так все одинаково в управлении. Только что приборы на английском языке.

С «Коброй» иногда случалось, что она срывалась в плоский штопор. Из него было сложно вывести ее. Но это было редкое явление. У нас бывало в полку, что мы ломали «Кобру» в воздухе, ломали стабилизаторы. По меркам производителей и их летчиков, стабилизатор достаточно крепкий был. А советский летчик такую перегрузку создавал, что ломались стабилизаторы. Потом их начали усиливать металлическими уголками. Вот с такими повреждениями прилетали.

Наши же были перкалиевые, фанерные, а не металлические, поэтому не то чтобы ломались, а изгибались. Бывали случаи, когда мы получали информационный бюллетень, где писали, что тогда-то что-то сломалось, из-за чего тот-то погиб.

Радиосвязь на «Кобре» была чудесная. Был 12-канальный УКВ. Если мы летели куда-нибудь, то говорили, что будем работать по такому-то каналу. Когда перегоняли самолеты с Красноярска, «Кобры» гнали с Аджикабула с Иранской границы. Тогда включаешь 8-й канал, другой включает 8-й канал, и мы переговариваемся. В Аджикабуле на Иранской границе были наши перегонщики, которые перегоняли самолеты.

У «Яков» же связь с радиостанциями была очень паршивая. Там РСИ-4 стояла. Были помехи, шумы. А на «Кобре» чистый 12-канальный УКВ был.

Были в плоскостях пулеметы. Они стреляли через винт. Подвесные пулеметы снимали: они были не нужны. 37-миллиметровой пушки и пулеметов, стреляющих через винт, было вполне достаточно.

На «Кобрах» никогда оружие не отказывало. А на «Яках» утыкание пушечной ленты и все.

По огневой мощи «Як» сильно проигрывал «Кобре». На «Кобрах» никогда не было ни утыкания, ничего. Работала без задержек. А на «Яке» чуть что – сразу утыкание. Иной раз и не добьешься, чтобы все было нормально. Такое часто происходило.

В день мне приходилось делать максимум 3-4, а то и 5 вылетов. Это было под Сталинградом и на Орловско-Курской Дуге. Тогда мы не задумывались, было ли нам тяжело морально. Летчик, как заведенный автомат, работал. Мы знали, что приказ командира – закон. Что приказал командир, то нужно сделать. Не сделаешь – осудят. Физически уставали, безусловно, но выдерживали.

К потерям я тяжело относился. Понимал, что это же живой человек был. Жаль его. Почему-то сейчас вспоминается, что все летчики были очень красивые. Вот в моей памяти это осталось. И сейчас часто вспоминаю их. Шерстнев, Ищенко, Паша Оскретков погибли.

– На каких высотах в основном бои были?

– В зависимости от того, на каких высотах идут бомбардировщики. Мы даже выше на 100-150 метрах вели. Если бомбардировщики шли на высоте 2000-2500 тысячи метров, мы тоже выше поднимались, чтобы за ними наблюдать.

– Кого сложнее было прикрывать: «Ил-2» или бомбардировщики?

– Чувство ответственности одно и то же. А технически одинаково. Высота отличалась, конечно. Бомбардировщики на 2000-2500 метров были, а «Ил-2» – на 150-200 метрах. Жизненный запас в последнем случае небольшой: с парашютом не выпрыгнешь. Бесполезно.

– Где были лучше прицелы: на «Яках» или «Кобре»?

– Коллиматорный прицел в тысячных. Там два кольца, разделенные штрихами. Мы знали, что, если взять два штриха, значит, впишешься только в самолет в 100 метрах от тебя. Если больше, то нет смысла стрелять. А если 100 метров, то самолет или повстречается с трассой, или трасса сама его встретит. Очень часто бывало, что видишь в полете, как тебе в кабину летит очередь, а потом трасса раз – и загнулась, потеряла скорость и все. Чувство страха никогда не было.

Когда подходишь к бомбардировщику, например, «Ю-88», даешь по нему очередь, чтобы он пригнулся. Потом еще даешь, чтобы самолет опять пригнулся, пугаешь его, пока не подойдешь ближе. И снаряды нужно было беречь, а то вдруг их не хватит. Я делал 1200 выстрелов в минуту, особо туго на гашетку нажимать нельзя было.

На «Кобре» пулеметы были и раздельные, и те, что одновременно выводились на общую гашетку. И на «Кобре», и на «Яке» это одинаково было. Можно было одними пулеметами стрелять или пулеметом одновременно с пушками.

Никаких штрафных эскадрилий у нас не было. Мы о них не слышали. Если, конечно, кто-то совершил преступление, это сообщалось, афишировалось. Иной раз по случайности или по пьянке кто-то выпускал из пистолета пулю. А чтобы с особыми намерениями, то такого не было. И то в нашем полку не было подобных случаев. Это я на примере других полков знаю.

– Стрельба из 37-миллиметровой пушки на «Кобре» не сильно тормозила самолет?

– Отдача чувствовалась, но не значительно. Самолет тормозил, но не очень сильно. Там одна эскадрилья летала на них. А мы на «Як-1» летали на Орловско-Курской Дуге.

– А какие взаимоотношения в эскадрилье на земле были между летчиками?

– Товарищеские, дружеские, родные. Никаких ссор не было. Мы чувствовали ответственность друг перед другом, Родиной. Это нас объединяло. Мы дружили, обнимались, целовались, когда выпьем, песни пели. Взаимоотношения очень хорошие были. Дедовщины не было. Все командиры относились к нам по-отцовски.

Кормили нас хорошо. Мы никогда не были голодными. Один единственный раз мы прилетели на точку назначения, а батальона там не было. Но нам всегда в полет давали борт-паек (сухари, сахар). Прилетали туда, а там механик подходил, чтобы мы с ними поделились. Они обычно транспортным самолетом летели первые туда, чтобы подготовить нам стоянки.

Порой приходилось жить в землянках. Но в основном в помещении. Под Сталинградом, например, жили в землянках, потому что все было разбито. Там было очень много мышей. Они забирались в самолеты. Потом, когда я прилетал с задания, они друг друга перегрызали: на них действовали перегрузки. Механик открывал дверь, а оттуда мясо падало. Когда тепло было, мы находили матрасы и ночевали на аэродроме. Делали вокруг квадрат, наливали туда керосин и зажигали, чтобы туда мыши не пролезали. А то иной раз мыши кому ухо отгрызут, кому нос отгрызут.

С механиками отношения тоже приятельские были. Очень хорошие. Всегда уважительно относились друг к другу. Достоинство офицера не теряли. Как показывали в кинофильме «В бой идут одни старики» в сцене, где фуражку отдавали. У нас фуражек не было, а пилотки были, поэтому мы их отдавали. Так было принято. А механик давал закурить. Когда самолет прилетал с задания, механик ликовал, был довольным, радостным. Иной раз подобьют наш самолет, а он его всю ночь потом латает и готовит. Вдруг другой уже вернулся с задания, а чувство радости механика не покидало. А уж, когда кто-то из боя не вернулся, то чувствовали себя горьковато.

Наша эскадрилья вообще жила отдельно. На Орловско-Курской дуге, когда были сильные воздушные бои, потери, мы жили в землянках. А до этого всегда жили в домах. Летом ложились спать часов в 11. Уже темно было. А утром встаем, а воротнички уже подшиты, портянки постираны, сапоги начищены. Девчата нас обслуживали. Они очень бережно к нам относились. На Орловско-Курской дуге мы делали по 4-5 вылетов. В обед нам давали кушать, а у нас не было желания есть. Тогда они плакали, что мы не кушаем.

Девчата-парашютистки нас сопровождали даже. Когда нас осталось мало, потому что мы понесли большие потери, они плакали. Мы оставались в землянках, потому что не хотели их расстраивать. Они же всех летчиков знали.

– Потери на Курской дуге большие были?

– Да. Весь наземный огонь бил по нам. Были и истребители, и бомбардировщики. Мы прилетали своей эскадрилью, а что было в других, не знали. В курсе был только того, кто погиб. Такая информация доходила.

После операций нас собирал командир полка и делал разбор полетов. Обобщался опыт. Он интересовался, как шли бои. Командиры эскадрилий докладывали. Полком собирались, когда представлялась возможность или приходила политическая информация. Тогда была возможность обменяться опытом. Командир выступал, комиссар.

Комиссар тоже летающим был. По сей день жив ветеран, полковник Сеймов. Он слепой. Он был на Орловско-Курской дуге. Там все комиссары, кто имел звания, срывали шпалы, чтобы не показывать немцам, потому что они к офицерам жестоко относились. А многие не срывали. Сеймов как раз не срывал и летал со звездочками. Его сбили, перебили ему ноги, и больше он не смог летать. Возглавлял парашютно-десантную службу в дивизии, потом парашютно-десантную службу страны. Сейчас жив. Ему 87 лет.

Наши командиры, кстати, перед полетами снимали с себя знаки различия. В одно прекрасное время прилетел на аэродром Руденко, генерал Яковлев и Рокоссовский. Нас построили. Рокоссовский указал на Мельникова, командира полка, и спрашивает: «А где Ваши знаки различия?» А тот ответил, что отдал в стирку гимнастерку.

– А победа определялась как групповая или как личная?

– Считали личные самолеты. В группе летать было проще, потому что стрелял не один человек, а несколько. Про приписки к боевым заслугам мы никогда не думали даже. Тем более что весь учет вел оперативный отдел полка. Все записывали, даже деньги, которые нам платили ежемесячно. Мы даже не знали, где ведется эта запись.

– Какие-то приметы, предчувствия или суеверия были у Вас?

– Да. У нас был командир эскадрильи майор Балюк. У него был талисман, безрукавка, телогрейка. Какая бы жара ни была, он ее никогда не снимал. Это был как талисман. У меня есть целый большой рассказ под названием «Талисман», связанный уже с мирным временем.

Из примет… Мы не фотографировались. Все уклонялись от этого. А так больше ничего не было.

– Как погиб Оскретков?

– Полетели два старших летчика, а меня сбили, я был забинтованный. И их обоих тоже сбили. Три года тому назад была годовщина налета немецкой авиации на Курск, на Курскую Дугу. Не понятно, почему так произошло. Вдруг двигатель затрясло. Не знаю, стреляли по мне или нет. Может, осколком снаряда попало, или что-то другое произошло. Помню, однажды я летел на «Кобре», и что-то затрясло, а я только-только взлетел. Тогда пришлось произвести посадку, и оказалось, что был порван поршень, произошел обрыв шатуна.

– А Вам водку давали?

– Да, 100 грамм почти каждый день. Независимо от того, были вылеты или нет. Особенно после Орловско-Курской операции. Но молодые не особо пили. Когда мы вошли в Польшу, были вылеты или нет, нам в основном привозили спирт, налитый в бочки из-под керосина. Прямо керосином пахло, но мы все равно пили.

После боевых вылетов мы танцы устраивали в столовой, играли. У нас аккордеонист был, когда мы в Польшу вошли. Но во время самих вылетов очень уставали, делали разбор полетов.

Если погода была не летная, то замполит обязательно собирал нас, читал лекцию, информационные бюллетени о том, какие были потери и на каких фронтах. Особенно много рассказывал о нашем фронте и нашей дивизии. Мы все время шли с Рокоссовским. После проведения какой-либо операции, издавались бюллетени о понесенных потерях. Вот мы их читали, отдыхали, особенно никуда не ходили.

– А Вам хотелось больше летать или хватало того, что было? Какое было у Вас настроение? Летим – хорошо, не летим – тоже? Или хотелось летать? Как Вы лично чувствовали?

– Даже не знаю. Получали задание с линии фронта. Командир ставил задачу, выделял четверку на сопровождение корректировщика огня «Су-2». Или пару, или четверку. То одной эскадрильи давали задание, то другой. Бывало и такое, что не брали, но никаких претензий не было. Все команды строго выполнялись, как положено, безо всяких возражений.

На «свободную охоту» мы не летали. Этим занимался Покрышкин. А в нашей дивизии на «свободную охоту» не ходили. Были попытки на Орловско-Курской Дуге, где стояла группа Рихтгофена в Орле. Приходили истребители, покачивали крыльями, вызывали на воздушный бой, но командир не соглашался. Летчики желание изъявляли, но командиры не выпускали. А вдруг самолет собьют? Командира ведь накажут за то, что он летчика пустил. Несколько раз такие летчики прилетали и свое желание изъявляли. Я помню, командиром эскадрильи был Талов, а потом Гена Шерстев. И вот просишься у них полететь, а они не пускают.

– Как Вы оцениваете уровень подготовки немецких летчиков?

– Даже не знаю, какой у них был уровень подготовки. У них больше сотни сбитых самолетов было. Они же всю Европу прошли, а система у них, как у нас была: прилетаешь, тебя спрашивают, сбил ты самолет или нет, а ты отвечаешь, что сбил, даже если это неправда. А они уже все записывают.

Я был знаком с ведомым Кожедуба. Я был на курсах командиров полков в Лебедяне. Я спросил, как он так много самолетов сбил. А он уже рассказывал, что никто ведь не проверяет их, не контролирует. Можно проверить только по боеприпасам, стрелял он или нет. Но сами понимаете, можно ведь для вида боеприпасы выпустить.

У нас были большие потери, в том числе среди молодых летчиков. Под Сталинградом погиб командир полка, например. Потом Мельников вступил на его место. Командир эскадрильи так и остался.

– Бывало ли, что Вам летчики отдавали победу? Или командир эскадрильи, например?

– Один раз.

– Личные вещи погибших отправляли домой?

– Конечно. Мы в тыловые дела не вмешивались. Что они там делали, летчикам было неизвестно. Мы даже не знали, у кого и что есть. Ничего не было. Второй гимнастерки даже не было. Стирали и снова ходили чистые. Потом летчикам стали давать хромовые сапоги, потому что кирзовые при динамическом ударе, при выбросе с парашютом соскакивали, ведь были широкими.

– Вы мне рассказали про два сбитых Вами самолета. А еще какие-нибудь воздушные бои, где Вы сбили вражеские самолеты, запомнились?

– В основном все рассказал. Это были бои в оперативную паузу. Вызывали на линию фронта. Как-то полетели с Героем Советского Союза Виталием Поляковым. Он таранил бомбардировщик. Он сейчас еще жив. Герой Советского Союза, генерал-майор, окончил академию, живет в Москве. Мы с ним встречаемся.

При сопровождении «Илов» с полевого аэродрома я сбил «Фоккера». И когда мы были на Орловско-Курской Дуге, то же самое сбивали в воздушных боях.

Немцам хочется сбить или «Ил», или бомбардировщика. Когда они подставляют свой хвост, стреляешь в него. Особенно если на «Кобре» пару снарядов из центропушки выпустил, то самолет разлетается в пух и прах. Снаряды в пушке чередовались: бронебойные, зажигательные, фугасные.

– Еще с чем-то ленд-лизовским сталкивались? Например, с американскими или английскими продуктами или вооружением?

– По ленд-лизу шли «Кобры». Они были укомплектованы. Костюмами, палатками. Очень много с ними приходило, но до частей не доходило. Даже костюмы куда-то собирали, отправляли, ими командный состав пользовался. До нас очень мало доходило. Но мы знали, что комплектация идет большая. Когда война закончилась, по ленд-лизу начали приходить нормальные самолеты, которые нужно было перегнать на Дальний Восток, чтобы они были укомплектованы всем инструментом. Вот мы их сами и гнали. Перед этим видели, как их в порту укомплектовывали. Мы вошли в порт, и нам показали, что делали с самолетами. Их клали на платформу под прессом. Автомашины тоже давили прямо на кораблях.

– После Курской дуги полк нес большие потери?

– Не особенно большие. Наверное, 9-10 человек погибло на Орловско-Курской дуге. Потом тоже гибли, но не так массово. Тут сразу в одну операцию.

Познакомился я как-то с девушкой из батальона обслуживания. Ее звали Валя. Мы ходили с ней на танцы. Я всего два раза был на танцах. Вот мы с ней повстречались, потанцевали. Она мне рассказывала, что, когда уходила на войну, ее мама дала ей перстень, чтобы Валя носила его и он сохранил ее жизнь. Он у нее несколько раз соскакивал, и она боялась его потерять. И вот она мне его подарила. Сказала, чтобы я вернул его ей, когда война закончится. Я всю войну летал с ним. Он был перевернут красным рубином внутрь. Раньше колец не носили, а уж тем более во время войны. Редкое явление было. А я носил, и все знали, что мне подарили этот перстень.

Когда закончилась война, мы стояли в Морине. Мирное время уже было. Я снял часы, снял перстень, положил их на тумбочку, а сам пошел умываться. Потом заторопился в столовую и ушел. Когда пришел, увидел, что перстня нет, а часы лежат. Моим ведомым был нацмен Канатов. Он говорит: «Командир, я взял его померить. Пошел купаться, уронил его в песок». Я отвечал: «Не сочиняй. Верни перстень. Ты же знаешь, что я его вернуть должен. Он мне спас жизнь. Найди, иначе я тебя завтра расстреляю». Я сказал, чтобы его убрали с моего звена. Конечно, ему этот перстень счастья не принесет, тот, кому он подарит, тоже.

Я уже закончил службу, стал подполковником запаса, потом полковником служил на Камчатке. Очень хороший край был. Там я летал в бухту Провидения, в Елизову, на остров Шумшу. Там стояли наши эскадрильи и полки. Уволился я в 38 лет в 1958 году. Пошел на пенсию, потому что ноги перестали выносить перегрузки. Приехал в Москву в 1961 году. У меня была одна мысль – найти Валю. Но как ее отыскать, я не знал. Не известен мне был ни номер батальона, ни ее отчество. Я написал в «Комсомольскую правду». Один раз, потом второй, но ответа не получил. Можно было найти по батальону. Но с батальоном, который нас обслуживал, связи не было.

Вдруг в 1961 году меня вызвала прокуратура Московского военного округа. Пришел солдат, вручил повестку. Я отправился туда. Мне дали там бумагу, где я подписал, что буду говорить правду и только правду. Мне начали задавать вопросы: «На каких фронтах Вы воевали? Кто был командующим? Кто был командиром дивизии?» Я им рассказал, что командовал Рокоссовский. Утин командовал дивизией. Мельников командовал полком. Меня спрашивают: «У Вас знакомая Валя была?» Я ответил, что было две Вали. С одной я познакомился в Польше, а со второй познакомился в Познани. Тогда меня сказали: «Нас интересует Валя, который Вы подарили пистолет». Я ответил, что никому не дарил. Это было правдой. Я мог подарить несколько любых пистолетов. Когда мы летали на брянские леса, у нас было по несколько пистолетов: «Парабеллум», «ТТ». Я не понимал, в чем дело. Хотел спросить их насчет перстня, но меня перебили, сказав, что их интересует Валя, которой я якобы пистолет подарил. Потом сказали, что завтра мне все расскажут, и отпустили.

Я пришел на следующий день. Опять подписал бумагу, что буду говорить правду и только правду. Тот, кто меня допрашивал, при мне связался с Северной группой войск, локализующейся в Польше. По телефону он сообщил: «Вот передо мной сидит бывший лейтенант. Сейчас он подполковник в отставке. Говорит, что никому ничего не дарил». После разговора по телефону он сказал, что из пистолета, который я якобы подарил Вале, она застрелила полковника Северной группы войск. И сказала, что пистолет ей подарил лейтенант Денисов. И вот этого лейтенанта Денисова нашли. А ведь я хотел ее найти, даже обратиться в передачу «Жди меня», которая по телевидению шла, но не знал, из какого она батальона.

А был еще случай, когда на Орловско-Курской дуге сбили моего ведущего. Я три дня не летал, потому что сбит был до этого и ходил забинтованный. Просился летать, потому что летчики гибли, а я без дела сидел. Вот должен был с ведомым лететь, а не полетел. Это меня спасло. Еще было много таких случаев. Горел дважды на «Миг-21», на сверхзвуковом самолете в мирное время на Камчатке.

Нас сбивали. Сбивали не истребители, а зенитки, или немецкие, или наши. Наши отсекают и попадают по своим. Так четыре раз был сбит. Два раза выбрасывался с парашютом, 2 раза садился так. Всегда меня не покидала мысль, чтобы меня не сбили на немецкой территории. Последний раз меня так и сбили. Мы с Михайликом летали, сопровождали бомбардировщика на разведку, километров 120 в тыл. Там танки скопились немецкие, нам нужно было сфотографировать их. Вот мы разведчика сопровождали. При подходе туда у меня был ведущий Петров. Он инструктором пришел со школы. Техника пилотирования у него была богатая, а тактики боя не знал. Я ему сказал, что у него сзади «Мессер» выходит из облаков. Если бы он развернулся в мою сторону, я отсек бы немцев. А он взял и всем планом поставил. Сбили.

Тут бомбардировщик и три истребителя шли. Михайлик, Крючков и я. Потом вдруг ни с того ни с сего территория началась немецкая. В нас палили все, и осколок снаряда попал в двигатель. Я начал терять скорость. А до границы оставалось километров 20. До линии фронта. Это было под Бобруйском на Березине. Чувствую, что вот-вот упаду в воду. Двигатель уже не тянул. Я рванул, выскочил на берег и сел на брюхо.

Один берег Березины был наш, а другой немецкий. Михайлик отпустил бомбардировщика с Крючковым, а сам надо мной летал. Я радио не выключал. А летели мы на американских «Кобрах». Мне говорят: «Жди. Я прилечу за тобой на «По-2». Я из кабины не вылезал, потому что думал, что с того берега по мне будут палить. Не знал, там наши войска или немецкие. Потом мы на Орловско-Курской дуге также сбили. Там немецкая «Рама» корректировала огонь артиллерии. Нам позвонили с фронта и приказали уничтожить ее. Мы пошли вчетвером: Балюк, командир эскадрильи, я и Михайлик с Крючковым. По две атаки совершили и сбили «Раму». А потом я смотрю и вижу, что идут какие-то точки. Это были «Фоккера». Командир дал нам команду уйти в облака, а они баллов 5-6 были, не больше. И вот мы дошли до своей территории. Откровенно говоря, мы на своей территории и были. Вдруг что-то затрясло. Я передал Балюку, что меня подбили, и стал снижаться, а они пошли курсом на аэродром. В тот момент я думал, что если подбит, то упаду в лес. Тогда решил покинуть самолет. Высота была 1500 метров. Когда я открыл «фонарь» и вытащил шнур от шлемофона, «фонарь» закрылся на защелку, а шнурок потянул меня, и на мне перевернуло шлемофон. Я тогда отбросил его и стал выбираться. Очень трудно было. Меня струей положило на гаргрот. Я растерялся и забыл отстегнуть привязные ремни. Вижу, что высота уже маленькая, ее не хватит, чтобы выпрыгнуть. Мое сознание работало нормально. Тогда я вернулся обратно в кабину. Двигатель был выключен, винт вхолостую рубил. За лесом была опушка, куда я и попытался приземлиться. Но долго не мог посадить самолет. Не понимал, почему. А самолет, когда не имеет посадочную скорость, никак не сядет. А я опять забыл выпустить посадочные щитки. Смотрю, а передо мной насыпь от окопа, который рыли. Вот я и прижал самолет к земле в насыпь, чтобы погасить. Он притормозил, оставил масляный радиатор, но все равно полетел дальше. Следующая линия обороны была между Орлом и Курском, состояла из балок. Я снова прижал самолет к земле и притормозил. Разбил лоб.

Не знаю, терял я сознание или нет, но что-то такое смутное от удара было. Смотрю, идет солдат. Я крикнул: «Солдат, свой?» Мне ответили: «Свой!» Тогда я вылез из кабины, а он вынул перевязочный пакет и перебинтовал мне голову. А перед этим зенитный снаряд разорвался и попал мне под глаз. Лицо заливало кровью. Я спросил, есть ли поблизости части. Он ответил, что недалеко есть зенитки, и ушел. Я же пошел искать наших зенитчиков. Когда нашел их, подошел, фельдшер меня перебинтовал по-настоящему. Это было уже вечером. Как добираться обратно, я не знал. Наверное, километров 50-60 было до аэродрома. Меня врач спросил, терял ли я сознание, и предупредил меня: «Если и терял, то ни в коем случае не говори, а то больше тебя не допустят до полетов». Я так и сделал: никому ничего не сказал. Три дня просидел без дела. Потом не выдержал и упросил доктора разрешить мне летать забинтованным. А доктором был Цицорий, грузин. Как раз тут погиб мой ведущий Паша Оскретков с Максименко.

– После войны Вас на что перевооружили?

– На «Лавочкины». В войну были «Ла-5», а после войны «Ла-7», «Ла-9», «Ла-11». Хороший самолет был. В особенности оружие было хорошее: до 4 пулеметов и пушки стояли. Короче говоря, самолет, как Фоккер, лобастый. А лоб мешает быстро двигаться. Они давали километров 500-600, так же, как и «Кобры». Это уже «Миги».

– Как Вы к немцам относились? Допустим, когда сбивали самолет, Вы думали, что там человек сидит?

– Нет. Я пришел на задание защитить Родину. Я должен или сбить самолет, или сам себя потерять. Я о себе не думал. Думал, как выполнить задание. Чувство ненависти было, конечно. Это в бою. Меня командир эскадрильи всегда наказывал за это.

– За что Вы воевали? За Сталина? Родину? Партию? Лично Вы.

– Только сейчас это все перевернули. Когда были митинги, всегда говорили: «За Родину! За Сталина!» Когда стали летать на Берлин, комиссар говорил: «Пусть осенит Вас великое знамя Ленина и Сталина». Вот такой политический настрой был.

– Как Вы встретили День Победы?

– Это было в Морине, немецком городе. Мы на Берлин оттуда летали. Уже боевых сражений особо не было. Затишье. И вдруг в 4 часа утра по радио или по телефону передали о том, что закончилась война. И дали команду стрелять из всех видов оружия. Все стреляли.

– Спасибо Вам за рассказ!

| Интервью: | А. Драбкин |

| Лит.обработка: | Н. Мигаль |