– Родился я в Ростове, ярославском. Жили на площади у трактира. В нашем доме в основном жили железнодорожники. Озеро (оз. Неро) – через город, пройти центр, мимо кремля, и на берег выходишь. Я вырос на этом озере, любил его. Отец часто рыбачил, – у нас и лодка была. Брат не особо любитель, а вот дружок мой Борька Калашников, тот да. Так мы с ним постоянно, я – на нашей лодке, он – на своей…

Закончил я восемь классов, и хотел было ехать учиться в Рыбинск, – был там какой-то авиационный техникум. Но дело в том, что отец у меня работал начальником станции. И его вдруг перевели в Кольчугино, что во Владимирской области. А там техникум обработки цветных металлов. Думаю – «Пойду туда». Было это все в 1939 году.

Поздней осенью вдруг вижу на заборе объявление «Набор в аэроклуб». Об авиации я мечтал с детства, поэтому моментально метнулся туда с документами. Меня приняли – прошел комиссию. Ну, и началось. Зимой подготавливались в теории, экзамены сдавали. А весной 1940 года начали летать. Весна выдалась в тот год хорошей, «погодистой». Короче говоря, уже в мае мы закончили, сдали летные экзамены…

Мне все удавалось на отлично. Считаю, что был хорошим курсантом. Когда пришло время выпустить меня в самостоятельный полет, мой инструктор Жижин влез на крыло, положил мешок с песком в переднюю кабину… и я пошел. Были у нас такие курсанты Паша Фролов и Колька Горбачев. Когда пришла их очередь, он вместо мешка с песком в кабину посадил меня и сказал: «Ты пока ничего не трогай. Но если уж что-то будет, то ты знаешь, что надо делать». Но обошлось, ничего трогать не понадобилось. Они оба сделали по три вылета, и только потом начали летать самостоятельно. Короче говоря, считаю, что летал отлично.

В мае приезжает отборочная комиссия из Тбилисской школы пилотов. Мы слетали, показали, что можем. Смотрят личные дела – кого брать с собой. Меня сначала взяли, но потом мандатная комиссия смотрит – а мне семнадцати лет нет. Май месяц… а мне только в июле семнадцать будет. Вычеркнули. Когда кандидатов посчитали – не хватает народу. В итоге меня взяли с расчетом, что когда будем принимать присягу, то мне уже семнадцать исполнится. Так я остался в этой школе.

Закончили мы обучение 21 июня 1941 года. Экзамены сдали – и никаких выпускных мероприятий. Вроде обещали нам младших лейтенантов, а вышли сержантами, – такой пришел приказ. Ну что, уже 5 июня я ушел на фронт. Поначалу особого «посыла» не было – все фронтовые аэродромы разбомбили немцы, остались только те, которые находились глубоко в тылу.

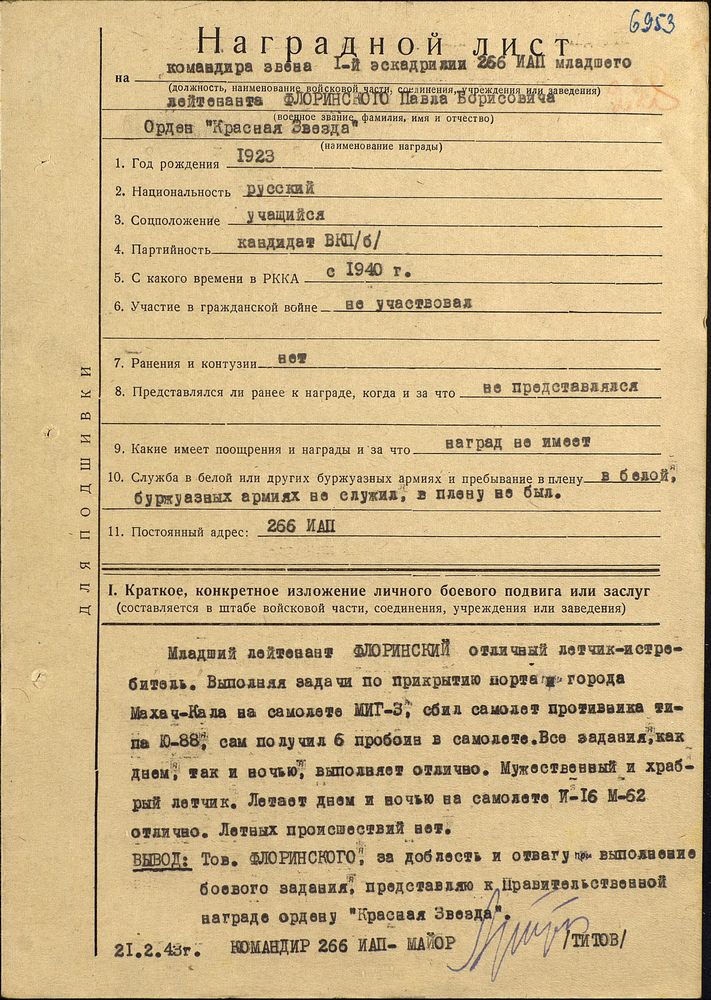

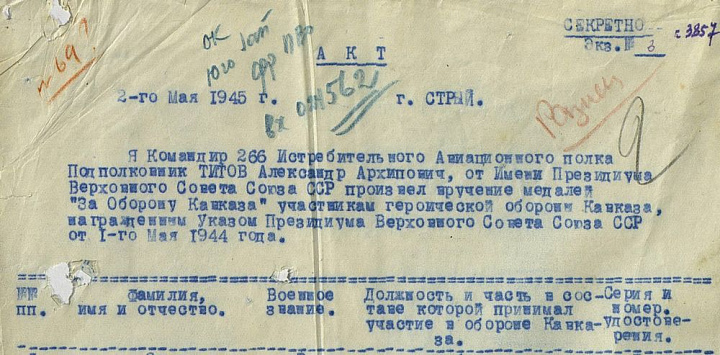

На фронте все разбито, посылать нас некуда. Начали формировать в Баку новый полк, 266-й истребительный. 5 мая считается днем его формирования. Мы же прибыли в полк 25-го числа. Механиков прислали из Иркутска. Такие же молодые ребята, как и я. Летчиков, по-моему, было двадцать три человека. Все из Тбилисской школы, и в основном кольчугинские ребята, которые со мной учились в аэроклубе.

– Механика своего помните?

– Сначала был Калуров Юра. А потом, на МиГах – Половинкин Леня. В школе мы учились на И-16. МиГи пришли зимой в начале 42-го. Мы в повоевали на них, и потом сдали в другой полк.

– К вам МиГи новенькие пришли, или уже потрепанные?

– Трепанные уже. Прошли огонь и воду. У меня так вообще горелый был, восстановленный. Я посмотрел формуляр – на нем до меня летал майор Нога.

(Нога, Митрофан Петрович — командир эскадрильи 70-го ИАП 110-й САД. Участник боев на Халкин-голе. ГСС от 17 ноября 1939 года. За время конфликта на ХГ и ВОВ сбил 10 самолетов лично и 8 в группе. Прим. – С.С.)

– Как Вам МиГ после Ишака?

– Вы знаете, не очень-то я был в восторге. Когда в школе учились, у нас там висел плакат «И-200/МиГ-1». Такой красавец! Мы все думали: «Вот бы на нем полетать». А как сели на него – тяжелый, неповоротливый. Правда у МиГа была хорошая высотность, под 7200, – мощность двигателя на высоте сохранялась. Двигатель АМ-35а. На «Илах» такой же стоял, но без наддува. У МиГа с наддувом потолок двенадцать тысяч с лишним. Я сам двенадцать тысяч на нем набирал.

– На Вашем МиГе, какое вооружение стояло?

– На всех стоял пулемет УБС 12,7 мм крупнокалиберный, и два ШКАСа 7,62.

В полку мы летали каждый день. Пару дней в неделю выделялось на подготовку материальной части: осматривали, занимались профилактикой… Помнится, в школе я сделал всего-то три полета по кругу, и тут уже война началась. Даже экзамен по двигателю не успел сдать, и я уже сержант, летчик 266-го полка. Быстро все… Считай, зимой я уже ночью начал летать.

Один раз нас послали в ночной вылет над Апшероном к бакинскому прожекторному полю. На прохождение маршрута выделили четыре самолета. Нам сказали: «Если будет светить больше трех прожекторов, то возвращайтесь». Первым взлетел командир эскадрильи. Через некоторое время гудит – возвращается. Он туда сунулся, а там весь Апшерон – это сплошное прожекторное поле.

После того, как наш комэск вернулся, за ним пошел Жора Мочешников – тоже возвращается. Третьим взлетел Петр Алексеев – и тоже вернулся. Четвертым я пошел. Как начали светить! Столько там прожекторов, что я не мог посчитать. Где там возвращаться! Горизонта нет. Только держу, чтобы не сбиться, стрелки – основной курс. А потом голову поднял – на капоте здоровая круглая луна! «О! – думаю, – Теперь меня слепите, сколько хотите. Луна мне ориентир, и это как раз на восток». И я с этим шаром на капоте пролетел.

Потом рассказывали, что командир корпуса вышел покурить, и как увидел зарево из прожекторов, сразу дал команду: «Немедленно прекратить! Сейчас летчика убьют». Ему отвечают: «Ничего, все нормально. Летчик прилетел». А потом с этими прожекторами всегда я дело имел. Больше никого не посылали – только меня. Прожектора там… в Жмеринке – три прожектора, да во Львове – пяток. На трех тысячах над Жмеринкой ходил. А тут (в Апшероне) на семи тысячах светит еще ярче, чем на трех тысячах.

В Баку мы базировались на аэродром Аджигабул. Потом перелетели на полевой аэродром Карасук. Затем перебрались в Сангачалы на берегу моря. А после сели в горах в сорока километрах от Баку. Там гора такая примечательная, плоская, с небольшой выемкой, километра два с лишним в диаметре. А выше метров на триста-четыреста еще одна такая же плоская гора. На ней обустроили полигон – стреляли по наземным целям.

В марте месяце нас перебросили в Махачкалу. Первая эскадрилья на МиГах расположилась в Махачкале, а вторая и третья – в районе Улан-Хол. Там по берегу Каспийского моря идет железная дорога Астрахань-Махачкала. Вот возле нее и находился грунтовый «аэродромчик» Улан-Хол, а чуть дальше «Черный рынок».

Со мной тогда летал Миша Быков. Мы вместе учились в кольчугинском аэроклубе, вместе в полк пришли... А в 44-м его сбили наши зенитчики. Причем они ведь летели в облаках. А эти (зенитчики) умудрились их сбить по звуку мотора. «Особняк» тогда покатил бочкой на ведомого, Женьку Веретенникова: «Ты его сбил!» Тоже мой ведомый, кстати. И чего он с Быковым полетел, не знаю. Чем я тогда занимался?.. Потом начали разбираться, и поняли, как его сбили – прямое попадание 72 мм зенитного снаряда! Пробило сидение, парашют… снаряд голову оторвал ему, и улетел в фонарь. Дыра в фонаре… потом обнаружили, понимаете?..

Лето там просидели спокойно. А 27 сентября нас подняли парой. Оказывается, на Баку шел разведчик. Взлетел я и Жора (Георгий Иванович Мочешников). Он на Яке, а я на МиГ-3.

– Почему смешанный состав пошел?

– Не знаю. Як-то получше МиГа будет...

– На высоте-то хуже.

– А на высоте никто и не летал.

– Так разведчик же шел…

– Ну и что?.. В общем, у него на Яке стояло радио. И ему по радио дали команду идти на Буйнакск. А я в это время только шасси убрал, голову поднимаю – разрывы зениток. Присмотрелся – идет Ю-88, беленький крестик. Ну, я ему (Мочешникову), значит, крыльями помахал, и вперед. Не потерять бы, – его (Ю-88) еле ж видно. Да еще облачка небольшие. Часов восемь утра было...

В общем, я за разведчиком развернулся, держу его. Оглянулся – я один. Жора ушел по команде на Буйнакск. Около Дербента я начал немца нагонять. Тут он меня заметил, пошел в разворот. И вот если бы он плавно развернулся, и пошел бы в море, то я б его не догнал. Но он крутанул на 180 градусов – и я у него оказался прямо под хвостом, да так близко, что заклепки видно. Очередь одну дал по науке, с упреждением на скорость полета цели. А потом – дал по «бакинским», со скольжением...

Когда по конусу стреляли в скольжении, все тридцать пуль попадали в конус. Это скольжение придает пуле скорость равную скорости цели, и ты попадаешь туда, куда целишься. И никаких упреждений брать не надо. Короче говоря, я две очереди успел дать с одной стороны, и выскочил на другую. Оттуда опять пристроился, еще очередь дал. Тут он «даванул» со снижением, и ушел от меня.

Смотрю – у него горит левый мотор. А высота где-то тысяча метров. Уже стрелять какой смысл? Я за ним на полном газу иду, думаю: «Вот зараза, сейчас уйдет». А он опять разворачивается, и вдоль берега идет на Махачкалу. Иду сзади него, примерно в километре, чуть не плачу. Он уже горит. Подумалось: «Может и догорит, не доедет туда?». Линия фронта тогда была в районе Гудермеса. Он как раз до Махачкалы долетел…

И вот у меня до сих пор прямо перед глазами стоит. Летит самолет, горит. У него вдруг отделяется правое крыло, – которое горело. В это же мгновение остальная часть закручивается, крылья складываются… а моторы-то работают! Все сразу – в «мясорубку». И только один парашютист повис.

Мне кажется, летчики сразу – в «кашу», а повезло одному из тех, что сидят сзади. Сверху сидит стрелок-радист, и плюс нижний – бортмеханик, тоже стрелок, кстати. Пулемет ходит вверх и вниз. Думаю, больше шансов выскочить было у верхнего. Когда самолет перевернуло, он оказался внизу, и ему оставалось только вывалиться. В общем, мгновение ока, как говорится – вот был самолет, и вот его нет. Одни только осколки мелкие полетели, да парашют распустился.

Этого с парашютом потом на берег вынесло. У него дырка в виске, и пистолета нет. Получается, застрелился. У них строго с инструкциями было: если их в нашем тылу сбивают, во-первых, молчать им было приказано… а этот еще сказал: «Нас атакует истребитель». Ну, и, во-вторых, полагалось застрелиться, чтобы в плен не попасть.

– Когда Вы атаковали, по Вам наверняка стреляли бортстрелки?..

– Стреляли, конечно. Получил восемнадцать пробоин. От винта оторвало кусок, около втулки. Хороший такой кусок. Около гондолы радиатора дыры были. В плоскости несколько дыр. Колесо пробило. Но я сел, удержался на посадке.

– Трассы видно, когда атакуешь?

– Нет, без трасс.

– Звук попаданий в ваш самолет слышали?

– Нет, не слышал.

– А кто немецкого летчика нашел?

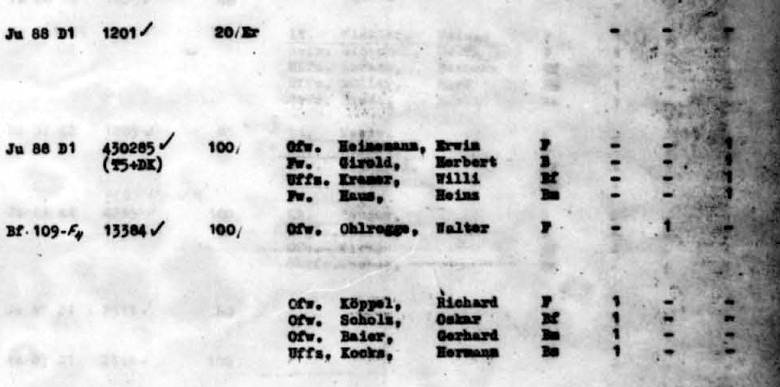

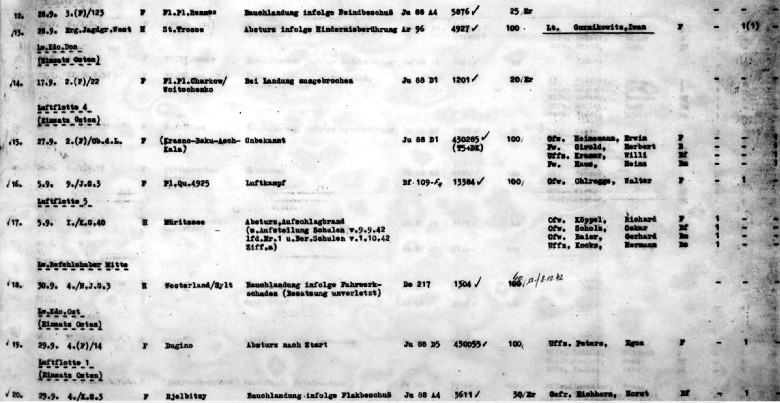

– Никто не искал. Труп прибоем вынесло на берег. Его все видели. Сразу подобрали, а куда дели, Бог его знает. Мой внук недавно нашел этот экипаж по интернету. Летчик Хейнеман, второй пилот Гирольд, бортмеханик стрелок-радист Крамер, и четвертый Хаус Хейнц. Родственники в Цюрихе жили. Внук с ними связался. У них этот экипаж пропавшим до сих пор числится.

(По сводке потерь: 27.09.42 потерян Ju88D-1, бортовой № 430285 (T5 + DK), цель задания – Краснодар – Баку – Махачкала, место гибели – неизвестно, экипаж (Ofw. Heinemann E., F.; Fw. Girold H., Bo.; Uffz. Kramer W., Bf.; Fw. Haus H., Bm.) пропал без вести. Прим. – С.С.)

|

|

Жора Мочешников тогда переживал страшно: «Я ж видел, как ты мне крыльями покачал! А мне команду дали – туда идти. Я и пошел по команде, а не за тобой».

Сейчас я понимаю – все равно бы я один остался, потому что после пяти тысяч Мочешников от меня бы отстал. Да он бы туда и не залез. Так что мне суждено было одному догнать его… и прикончить!

Когда я вернулся, Жора уже сидел на земле и уже все знали, что я сбил самолет. Начальник ПВО Махачкалы, Яковлев Сергей Александрович (потом он у нас начальником штаба полка был), вот он позвонил в полк: «Ваш летчик сбил самолет, и он упал в гавани».

Перед посадкой я прошел над аэродромом, и как дал боевой разворот… победный. И тут мотор – «вр-р-р» – скис. Я ж его тридцать минут на полном газу гонял. Когда механик провернул винт, из патрубков потекла вода. Это от перегрузки, что я завернул на радостях, пробило прокладку. Короче, потом меняли мотор...

– Сто грамм не принимали по случаю победы?

– Там значит так было – мне дали за сбитый разведчик пять тысяч. А я эти пять тысяч отдал комиссару и говорю: «Купите спиртного, и мы…». Приказ выдавать «по сто грамм фронтовых» вышел, но нам их не давали, ну, а тут вот, после полетов зайдем, чирикнем.

– А что можно было купить на пять тысяч?

– Ну, я не знаю куда они делись до копейки, но он купил канистру коньяку и канистру спирта. А вообще, на пять тысяч много можно было чего купить. И если бы я их матери отправил – она бы много чего прикупила.

А после этого боя под Новый Год перелетели в Кумторкалу, а потом в январе – в Грозный.

В Грозном у нас МиГи отобрали, взамен дали эскадрилью И-16-х. Мы перелетели в Моздок и Батайск, с посадкой в Кропоткино для заправки. Когда из Минвод вылетели после очередной заправки, смотрю – у меня один ведомый (Сергеев Григорий) отстает, отстает… Я второму – Веретенникову, махнул рукой – «Лети за группой», а сам пошел посмотреть. Тот (ведомый) пошел разворачиваться, садится. А там степь кругом, ровно – садись куда хочешь. И тут он, похоже, увидел аэродром, и начал разворачиваться туда. А высота у него где-то метров триста. Похоже сорвал… В общем, только брюхо светло-голубое мелькнуло. Потом клубы пыли, мотор покатился… но не загорелся. Убился, уткнулся в землю. Вижу, как бегут к нему со всех сторон. Содрали с него гимнастерку, сапоги… Местное население (усмехнулся). Пока войска подъехали, он уже раздетый лежал. Я вернулся обратно в Минводы, сел, докладываю, что летчик упал там-то, показываю на карте...

На утро я, Жора Мочешников на Яке, командир полка Титов на УТ-1 полетели на Батайск. К Батайску подлетаем – все небо в разрывах. Но налет уже закончился, немцы улетели. Сели, нас сразу же на противоположную сторону аэродрома. Мы двигатели выключили – и тут снова налет. Титов на КП побежал, а Жора Мочешников свой Як запустил (у яка движок воздухом пускался), полетел воевать. А я на «Ишаке», мне запустить нечем. Стартером попробовал – не крутит аккумулятор. Пока я бегал за автостартером, налет кончился, и больше в тот день ничего не было.

(Мочешников Георгий Михайлович, 1922 гр – младший лейтенант, заместитель командира АЭ 266-го ИАП. Погиб 01.04.1943. Посмертно представлен к награде «За оборону Кавказа» приказом от 19.02.1945. Прим – С.С.)

После этого налета все наши И-16, сколько их было – все побили. Двое, Нечушкин и Чупеев, так и не вернулись, вообще. Говорили, что Нечушкин таранил, мол, кто-то с земли видел. Но это в полковых документах нигде не зафиксировано.

(Нечушкин Василий Иванович, 1920 гр – старший лейтенант, командир АЭ 266-го ИАП. Сбит в воздушном бою 27.03.1943

Чупеев Иван Иосифович, 1921 гр – старший сержант, командир звена 266-го ИАП. Сбит в воздушном бою 27.03.1943.

Оба посмертно представлены к награде «За оборону Кавказа» приказом от 19.02.1945. Прим – С.С.)

Гриша Садовник, и кто-то еще, сели на брюхо в поле. Семь или восемь самолетов сели. Из них только два, Сурков и Гончаренко целые. Остальные все побитые до такой степени… вплоть до того, что лоскутки висели на хвосте.

После этого боя у нас, вообще, все самолеты отобрали, и целые, и побитые. Разоружили, от слова совсем. Мы сидели ждали. Они бомбят – мы сидим, смотрим. Я вместе с девчонками оружейницами в щели сидел. Высунул голову, а они меня зашипели: «Очки убери! Блестят – штурмовать будут». Очки снял… Короче говоря, мы с неделю сидели безлошадные, а потом нас отправили в Иваново за Харрикейнами. Получили эскадрилью Харрикейнов – девять штук.

Летели через Сталинград, в Бекетовке сели на дозаправку. Приземлились, нам говорят: «Идите за аэродромом посмотрите, там интересно». Пошли туда – две воронки громадные, от «пятисоток», а может даже и от тонных бомб. В одной несколько тысяч немцев лежит, и в другой не меньше. Два слоя трупов, слой извести, слой трупов, известь… Воронки глубокие, тысяч на сорок немцев. Сверху уже землей присыпать начали, только руки и головы торчат. Спросили у ребят:

– А наших куда дели?

– На Мамаевом Кургане похоронили…

После Сталинграда на Харрикейнах воевали. У него четыре пушки 20-ти миллиметровых «Испано-Сюиза». Только один самолет был с нашим вооружением: две пушки ШВАК, и четыре РСа, реактивных снаряда (балки под крылом). Вот немцы боялись. Как увидят черный разрыв – в рассыпную. Они разбирались, что у зенитки – белый разрыв, а у РСов – черный.

– Какое впечатление на Вас произвел Харрикейн после МиГа?

– Да такой же, как и МиГ тяжелый и неповоротливый, да еще и высота у него не очень-то.

– А что бы Вы предпочли, МиГ или Харрикейн?

– Харрикейн, наверное. На нем удобнее воевать. Он высоко не летал, но вот вооружение у него – это да. Я над аэродромом «Юнкерса» поймал, дал по нему очередь… был «ероплан», а стала куча хлама. Как в кино показывают – машина едет, потом облако пламени, и нет ничего. Так же и с этим Юнкерсом – хлопок… и только одна стойка с колесом на аэродром упала, – мне потом рассказывали. Это было в Батайске – моя вторая победа.

Там я сбил еще три самолета.

– Опишите бой, пожалуйста.

– Да тут же в суматохе, на Харрикейне. Но в разных боях.

Потом немцы прекратили летать в светлое время суток, уж очень большие у них были потери. Одним днем над Батайском мы сбили восемнадцать самолетов. С мая они начали летать только ночью.

Как-то в июне ночью на три тысячи поднялся, осматриваюсь – на западе светлая полоска, а на земле уже темно. Вдруг вижу три разрыва – бум, бум, бум... Бомбы! Я над разрывами развернулся и давай вверх-вниз. Немцы обычно обходили цель, разворачивались на запад, вставали на курс домой через эту станцию Батайск, бросали на нее бомбы, и без поворотов шли прямо домой. Откуда они ходили, не знаю, может из Мариуполя, может из Полтавы… Батайск – станция важная. С марта по апрель ее бомбили чуть ли не каждый день. Ровно в восемь часов, можно было часы сверять. А потом перешли на ночной режим.

Так вот, той ночью я одного, – это был «Хейнкель», – в темноте все-таки заметил. Догнал… Запускаю барабан пушки, в нем десять снарядов. Он запускался пружиной, а потом автоматика взводила этот барабан. Помню, у меня она тогда «разрегулировалась». Бог ее знает… в общем, пушка десять снарядов сразу выпускала – и на этом все. Пока «Хейнкеля» догонял, белая пелена тумана понизу легла. Подошел к нему близко, дал очередь. Из пушек 40 снарядов сразу вышло. Он (Хейнкель) не загорелся, пошел со снижением, и не меняя курса, вошел в облака. За ним туда лезть? Высота – триста футов! А это считай девяносто метров. Как сейчас помню, триста двадцать шесть футов – сто метров. На девяноста метрах вниз в облака идти? Нет, увольте. Выскочил я из них, пошел по курсу «Хейнкеля». Никаких взрывов, огней – ничего не видел. Думаю, ему этих сорока снарядов хватило. Скорее всего, экипаж погиб, а самолет пошел планировать. Прямо по курсу был Азов, а дальше Таганрогский залив. Может он в море упал, поэтому вспышки не было видно…

– Получили на него подтверждение?

– А как его было получить? Считаю, что сбил. А там считали, что я не врал – мне записали его.

– А тот «Юнкерс»? У Вас наверняка были свидетели. И нашли стойку шасси…

– Тот взорвался прямо над аэродромом. Подтверждение написали начальник штаба и комиссар полка. Ну а третий во время воздушного боя буквально на мгновение попался в прицел. Дал по нему короткую очередь, и сразу отвернул. Чуть промедлишь – по тебе очередь будет. Я сделал вираж, но видел в каком направлении пошел подбитый, и где он должен был упасть. Туда потом на По-2 полетели – точно, лежит. Местное население подтвердило, и обломки самолета дымятся.

– А если сравнить три самолета: И-16, МиГ-3 и «Харрикейн»?..

– Все они разные. Но И-16 откровенно слабоват. Маневренность, конечно, у него была исключительная, а вооружение слабовато. Да и скорость уже маловата была.

– У Вас были пулеметные?

– Да, у меня стояло два синхронных и два в крыльях – итого четыре ШКАСа. Опять же, если из них тысячу восемьсот выстрелов за очередь дашь – мало не покажется. Правда бронеспинку они не пробивали, а вот если такая хорошая очередь попадет по фюзеляжу, то она его расстрижет.

– На «Яке» довелось полетать?

– В Махачкале у нас остался один «Як», на котором Мочешников летал. Да и того он разбил. Техники правда посмотрели, восстановили, поменяли, где нужно было. Командир полка на нем полетал, я тоже полетал. Потом Жору Мочешникова заместителем комэска назначили, и он себе этот «Як» забрал.

«Як» – это замечательный самолет, лучше всех. «Лавочкиных» еще тогда не поставляли. А эти ЛаГГ-3 еще хуже МиГа. Неповоротливые, фюзеляж у него, черт знает, какой-то невероятной высоты. Я видел, как в Махачкале один летчик грубо сел, так у его «ЛаГГа» фюзеляж пополам сломался.

– «Арокобры» у вас появились в 1943?

– Из Батайска нас отправили в Баку. Мы там получили «Кобр» и вернулись сюда. Но войны уже не было, только за разведчиками гонялись. Быков и Гончаренко гонялись парой, их частенько поднимали в то время. Они сбили пять разведчиков.

В Жмеринке еще налеты бывали, по два или три за ночь. И вот помню, вроде я в кабине сижу, дежурю. Немцы пришли, бомбят. Взлетать бы надо, но нет, не поднимает командир полка. Странно…

И в Батайске опять же… на новый аэродром перелетели, за две недели быстренько освоили посадку без прожектора – с фарами. И вот он только один раз поднял той ночью, когда я «Хейнкеля» в тумане гнал, а больше не поднимал. Немецкие самолеты висят над нами, а КП молчит, не дает команды. Аверьянов, наш командир эскадрильи, на «Харрикейне» запустил мотор, взлетел. И сразу с разворота давай этих «Юнкерсов» одного за другим… две очереди – два костра. Это он отставших зацепил, а основная группа ушла. Сижу в кабине, думаю: «Чего же я-то не запустил?» Жалел страшно.

– Чем запомнилась Западная Украина?

– Чем, чем… бандеровцами – чем же еще.

Нас оставили на прикрытие объектов. Это Львов, Станислав – областные центры, и Дрогобыч – украинский нефтепромысел. А потом собрали десятку из дивизии и отправили под Бреслау. Это в четырехстах километрах от Берлина. Войска его тогда обошли, брать не стали – слишком он был защищен здорово. Немцы бросали гарнизону с Ю-52-х вооружение и продукты. Наша десятка должна была ими заняться. Но пока мы собирались, им стало не до Бреслау, уже штурмовали Берлин.

Так мы в Бреслау встретили День Победы. Как началась стрельба, подумалось – «Сейчас на нас немцы попрут и прикончат». А это оказывается была Победа.

– У вас «Яки» для ПВО как-то оборудовались дополнительно?

– Никак. На них фары стояли. Так они уже на всех самолетах кроме И-16-х стояли.

– У вас были какие-то особенные опознавательные знаки?

– Ничего не было. Звезда и номер. Номер, не помню, был, не был. А звезда была на фюзеляже около хвоста.

– Считали ли Вы подготовку, полученную в училище, достаточной?

– Нет, конечно. Три полета по кругу – что это за подготовка. А меня уже чуть ли не в парадную команду переводить.

Помню, как-то повторял посадку с инструктором. Он когда садится – видно, как направление держит. Как я сажусь, на капот смотрю – капот с горизонта сворачивает. Что ты будешь делать! Я правую ногу – он туда пошел, я левую – он в другую. Ногами шурую туда-сюда. Инструктор мне потом говорит: «Ты направление не умеешь держать». И перестал меня вывозить. Командир звена, Быстров спрашивает у него:

– Чего ты его не выпускаешь?

– Да он направление не держит.

– Давай я с ним полетаю.

Три полета со мной сделал – «Теперь сам полетишь».

И у меня один раз в жизни… коленки ходуном, и удержать не могу.

– Знаете, товарищ старший лейтенант, если можно – я бы завтра полетел.

Тот говорит:

– Хорошо.

– Только у меня завтра теоретический день.

– Я им там скажу, чтоб тебя отпустили. Приходи утром.

Ну, он утром пришел, еще один полет со мной сделал.

Ну, я пришел, вылетел, три полета по кругу сделал. И пока нашей смене очередь летать подошла –уже воскресенье 22-го. Еще надо было сделать десять полетов по кругу и три полета в зону. А я, считай, только на этих трех полетах по кругу в полк поехал.

– Сколько же у Вас часов налета было записано?

– А кто его знает. Что-то инструктор меня вывозил, да несколько полетов я сам сдал. До того еще в аэроклубе на У-2 часов пятнадцать налетал. В школе сначала на УТ-2 сначала летали, но тоже не много. Но между прочим, УТ-2 я неплохо освоил. Знаешь, раньше инструктора, когда выпустят курсантов – стоят и спорят между собой, чей курсант лучше. Мой инструктор говорит: «Смотрите, сейчас точно на три точки сделает». А я так пристрелялся – и замечательно получилось. Он всегда это дело «выспаривал» у других инструкторов.

– Вы знали, что у «Кобры» есть плоский штопор?

– Знал. И знали мы, что американцы на них не больно-то хотели летать. Нас заставляли «штопорить» над аэродромом, и затем выводить из штопора. Ручку вбок, педаль… МиГ, кстати так же «сваливался». Только у «Кобры» мотор сзади стоял – она элементарно в штопор входила. И если уж она раскрутиться, то как листок падает. А МиГ сначала входит плохо…

– Во время войны вы кислородные маски использовали?

– А как же! Между прочим, на МиГе кислородный баллон стоял за бронеспинкой. Чтобы сменить его, надо было болты открутить, что бронеспинку держат. Хотя я тогда на семи тысячах без кислорода летал, и нормально себя чувствовал. Механиком у меня был на МиГе Половинкин Леня был, я даже не заставлял его…

– Покрышкин писал, что снимал фонари у МиГов. А Вы снимали их?

– Тоже снимали. Но сначала по инструкции: сел в кабину, мотор запустил, фонарь закрыл… и на взлет. Только вот до сих пор не могу понять… когда я того «Юнкерса» догнал, то зачем-то открыл фонарь. Зачем? Высота около девяти тысяч была. Да еще полностью поднял сиденье. Обычно сидишь – прицел у тебя перед глазами. А тут мне нагнуться пришлось. Зачем я это сделал, до сих пор не могу сказать. Наверное, такое какое-то возбуждение меня охватило. И некуда его было деть. Догнал – сейчас стрелять буду… потом успокоился, закрыл фонарь и сиденье на место поставил.

– Не помните, как погиб Горбатов?

– Погиб в Стрыю. А как он погиб, бог его знает. Из облаков выпал, и в скалу. Какие-то осколки нашли в нем.

– А Денисович, в 42-м?

– Денисович погиб где-то в Улан-Холе, на Каспии. У нас было два товарища – Денисов и Денисович. Денисов у меня летал командиром звена. Погиб, когда ночью по конусу стрелял. Ночью конус освещает прожектор. Он очередь дал, отвалил, пошел-пошел-пошел – и воткнулся в землю. После прожектора ослеп, сориентироваться не смог… и воткнулся. Я почему-то не летал в ту ночь. Просыпаюсь, смотрю – койка командира пустая. Все спят, а его нет. Когда все поднялись, мне говорят: «Денисов убился».

А Денисович погиб в Калмыцких степях, когда убился Сергеев Гриша, тот что в штопор сорвался, увидев аэродром. Думаю, Денисовича вполне могли сбить.

Абрамов погиб летом. В том районе 25 августа кто-то сбил немецкий самолет. И Абрамов там же погиб. Может тот немец и Абрамов сбили друг друга. Абрамов упал на берег, а тот – в море. Считай, пропал без вести, – кто его там искать будет. Абрамов без кислорода летел. Определили, что потерял сознание и упал. Но ведь чувствуешь, когда кислорода не хватает – одень маску! Не знаю, как он не почувствовал…

А на «Ишаке» маска всегда на бороде болталась, потому что выше пяти тысяч мы и не летали на них.

Новиков, и сейчас живой. В Красково живет. Он к нам в 1943 году пришел. После войны я командиром стал, а он – у меня заместителем.

Я его два раза с «этого дела» вытаскивал. Первый раз он во Львове в парке Костюшко спел, под парами конечно, «Журавлей» Лещенко. А это запрещенная песня была. Ну и его там скрутили. Устроили суд офицерской чести, сняли звание, ко мне на исправление перевели, – он летал в третьей эскадрилье. Я его «исправил», поставил командиром звена, и опять его вернул в ту эскадрилью, к Кольке Алексееву (Николай Тимофеевич Алексеев). Буквально месяца не прошло, опять они где-то завалились. На этот раз он крепко «поддал», причем на пару с командиром эскадрильи. Их патруль прихватил. Алексеев удрал, а этого схватили, и… комендатура.

Опять я его «исправлять», через год сделал командиром звена, хотел было опять к Кольке перевести, но думаю: «Нет, пусть лучше со мной будет». И мы так друзьями всю жизнь. Вместе на одной квартире жили. Потом я стал уже заместителем командира полка. Он стал командиром эскадрильи… Это мы уже на перехватчиках летали. Потом я стал помощником командира дивизии по огневой и тактической подготовке, а он замкомом полка на мое место пошел. Но он же полетами да этого никогда не руководил, и погорел на руководстве...

|

– После войны на перехват разведчиков не доводилось летать?

– Нет, не летали. У нас в 54-м по Прибалтике B-47 прошел, круг сделал через Литву, Латвию, Эстонию и вернулся обратно. На другую ночь Белоруссию прошел. На третью ночь Киев облетел, вернулся. И нам буквально через два или три месяца дали перехватчики, моментально соорудили радиолокационный прицел, поставили на МиГ-17 форсажные движки. Моя эскадрилья второй в Киевском округе осваивала эти перехватчики. А первой – придворная в Василькове около Киева. Наш полк в Овруче стоял. За освоение новой техники дали мне Орден Красного Знамени. А за войну получил две Отечественных Войны.

– Как оцените вашего командира Аверьянова?

– Аверьянов пришел к нам командиром звена. Замечательный мужик, хороший летчик. Я уже тебе рассказывал, как он ночью взлетел без команды и завалил два «Юнкерса» над Батайском.

– А Гончаренко?

– Гончаренко пришел к нам в 1942 году. Педант, исключительно требовательный. Был командиром эскадрильи в летной школе.

Помню, Степан Антохин (он из той же школы) в 1942 году пришел к нам в обмотках, в шинельке. Сам худой, желтый – малярия его трясла все время. Он как увидел Гончаренко – 1.09.01, обомлел. А те ж бояре! Комэск Гончаренко в школе – гроза всех курсантов. Но ничего, Степан в полку человеком стал, тоже до командира эскадрильи вырос. Они с Быковым летали в Батайске после налетов. Их парой Титов поднимал. Пять штук разведчиков сбили. А Быков потом в Запорожье погиб.

– А Садовник?

– Садовник от начала и до конца с нами. Лейтенантом еще до войны выпустился. Когда перед войной всех в казарму перевели и постригли наголо, он хохмил: «Меня Тимошенко как постриг – с тех пор больше волосы не выросли». Несколько самолетов сбил. Два раза садился на пузо. Его в Батайске подбили.

Помню нас взяли, Гончаренко, Быкова и еще восемь человек, создали группу. Звено Гончаренко – ударная шестерка. А четверка Быкова – прикрывающие. Вот они там друг с другом ругались. Быков там орет что-то – «Ты не там!» Быков на него: «У тебя хоть один самолет сбили, или подбили? Или попал кто-нибудь в тебя? Вот и не ори!»

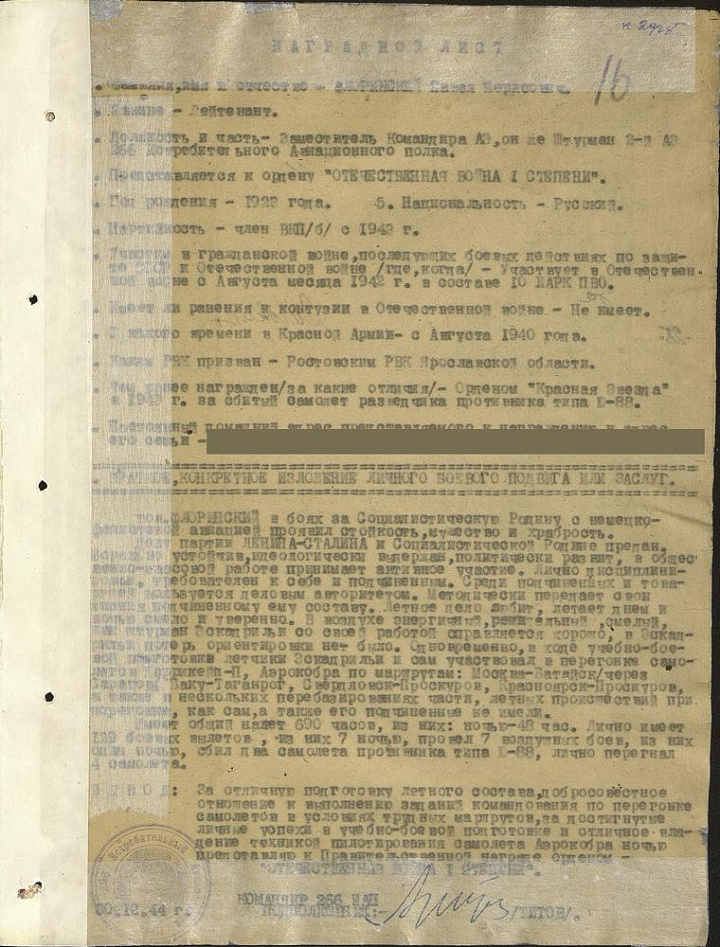

– Вы упомянули, что перегоняли самолеты…

– Мы два раза летали. Полк – двадцать самолетов. Гнали обычно по десять штук. А второй раз девять, потому что Тихонов Боря желтухой заболел, и его в Свердловске оставили в госпитале.

– Сколько времени длится перегон?

– Ну, вот считай. С Красноярска мы должны были садиться в Новосибирске, потом в Омске и в Свердловске. Но если за бензином смотреть, и если бензина хватит, то можно лететь сразу до Омска минуя Новосибирск. Нам тогда на это дали добро. И мы мимо Новосибирска два раза летали, и хватало бензина. На «Кобре» подвешивали четырехсотгалонный бак. Это существенно влияло на управление. Резко ногу дашь – она начинает скользить. Тут же ее тянешь в другую сторону, а она все еще туда идет. Тяжелый был бак...

«Моряки» гоняли из Америки. Их «Бостон» лидировал. Помню, когда они в Красноярске садились, у них «Кобра» взорвалась. Села, и взрыв! Только хвост на тягах заиграл. У нас, кстати «Бостоны» прямо в воздухе взрывались. Говорили, какой-то диверсант подкладывал...

А назад на поезде. Только в первый раз нас на Ли-2 довезли туда.

– С истребителями противника Вам довелось встречаться?

– Меня крепко так шибанули один раз. Групповой бой. Гнались шесть «Харрикейнов» за девяткой «Юнкерсов». Я шел крайним левым. Ну, догнал одного – очередь дал. Он задымил. Смотрю – на встречу идет «Хенкель», и прямо на одной со мной высоте. Обернулся – опять за мной никого, я один. Довожу на него. Тот бомбы сбросил, и пошел маневрировать. И в это время я слышу взрыв в самолете! Тряска такая началась, самолет полез вверх. Я ручку вниз, а он все равно вверх идет. Винт остановился, мотор разбит… Штопор. Даю ногу… в общем, передняя центровка у Харрикейна сделана хорошая. Он опускает нос, разгоняется. Выворачиваю ручку до упора – снова лезет вверх. Назад оглянулся – половины руля высоты нет, правая сторона вся битая, от руля поворотов осталась нижняя часть… когда третий раз начал выводить, высота была три тысячи.

Подумал – «Прыгать не буду. Немцы расстреливают парашютистов. Лучше посажу. Только надо угадать, чтоб высоко не вытянуть, а то опять свалится, и не низко, чтоб в землю не влезть».

А прыгать я не хотел категорически. Можно сказать, под дулом пистолета сделал все мои шесть прыжков. Был у нас такой генерал Абрамов. Вот этот прыгучий – сам прыгал, и меня за собой тянул. Прыгнет, значит, и меня тянут: «Садись». А я тогда больше девяноста килограмм весил – мне уже не положено. И все равно – «Садись».

В общем, в тот раз на «Харрикейне» угадал, нормально сел. Правда пока выравнивал, в запарке шасси забыл выпустить, не до того было… Вообще, «Харрикейны» хорошо горели. А этот не вспыхнул. На земле глянул – шесть дыр, и как раз там, где бензобак. Все разбито: трубы там шли, охлаждающие, масло, гидравлика... Осколками снарядов все разорвало, и в воздухе бухнуло облако пара, или дыма ли. Не знаю, чего он там подумал – мол, сбил меня, и поэтому добивать не стал. А я видишь сел, на таком-то самолете.

Сел значит, а все прибежали смотреть, как такой самолет без хвоста можно посадить. Посмотрели, поахали... Потом, через пару часов чувствую боль в ноге. Засучил галифе. Но они дальше коленки не лезут – не видно ничего. Еще походил – невмоготу. Пошел в туалет, спустил штаны – в ноге черная дырочка, буквально точка. Крови нет!

Получилось так, что осколок вырвал кусок сукна и втащил его в ногу. Сам полез дальше, а дырку этим сукном заткнул. Получается, крови вроде нету, а болит.

Аверьянову докладываю:

– Товарищ командир, я ранен. Осколок в ноге.

– Где, когда?

– Утром, в бою.

– А чего до сих пор ходил?

– Не слышал боли. Только потом, часа через два начал слышать.

Доложили командиру полка, а он:

– Что? Откуда? Взрыватели, наверное, разряжали?

– Да нет. В бою утром ранен…

Врачом у нас был азербайджанец, Мамедов Али Разахович. Он посмотрел, вытащил пинцетом этот кусок сукна. Уже и кровь не течет, буквально капелька вытекла. Заклеил, и говорит: «Дня три летать не будешь». Ну, я похромал, в землянке посидел, на другой день полетел. Сначала больно было, а потом ничего. Но до сих пор, как ногу выпрямлю – слышно, тут под кожей сидит. Внуки бывало, маленькие просят потрогать…

– То есть это Вас истребитель атаковал?

– Да, «Мессершмидт».

И второй раз тоже, когда я «Юнкерса» над аэродромом сбил – облако пламени… и мимо меня 109-й проносится, совсем рядом. Патронов что ли у него не было, израсходовал все. Он бы меня точно съел. А я на радостях и назад-то не смотрел…

– В кабине «Харрикейна» стояло зеркало заднего вида. У Вас было?

– Было.

– Насколько оно удобно?

– Ну, оно сильно уменьшает предметы. Так скажем, не особо хорошо, видно не очень… Надо головой вертеть, в зеркало много не разглядишь.

– Суеверия у Вас были стандартные?

– Да. Кто-то сказал: «Нельзя фотографироваться – собьют». Поэтому у меня и нет фотографий. А бриться – у меня вроде и бороды-то не имелось, не росла… а нет – бриться брился, чтоб как козел не выглядеть…

– Как проводили время, когда была не летная погода?

– У нас погода, непогода – все равно дежурить, и днем, и ночью. Я всю войну просидел в готовности №1. А на счет погоды… Вот нас Мочешниковым как-то подняли на Астраханский, он на «Яке», я на – «Ишаке». Облачностью так прижало, что шли над волнами буквально пятьдесят метров – не больше ста. До Астраханского рейда четыреста километров. Что-то минут с двадцать, наверное, пролетел, Махачкала показалась перед носом, и тут у меня мотор – бр-бр-бр-с… и заглох. А бачок еще висел, литров на двадцать пять. Вот я его переключил – и вытянул. Махачкалу перемахнули, и я сходу сел. сходу. Так что летали в погоду ниже минимума.

– Как сложилась жизнь после войны?

– После войны служил в Краматорске – там и остался. Наш командир эскадрильи уехал в Краснодар, учиться. Меня поставили вместо него. В Люблине расформировали полк, оттуда прислали Юру Губанова, мне заместителем. Мы с ним крепко сдружились, вместе снимали квартиру. Потом Юра надумал жениться на Тамаре, девушке из батальона. На квартире было три комнаты. Жили там, пока у них Сашка не родился. Но из-за ночных полетов Тамара настояла переехать в город. Потянули меня за собой. Опять с ними жил. Потом Тамара говорит: «У тебя все летчики женаты, а ты один холостой болтаешься. Иди женись».

У меня в Ростове жила знакомая, вместе учились до восьмого класса. Написал ей: «Приеду жениться». Она отписала: «Приезжай – посмотрим».

Короче говоря, женился. Прожили вместе сорок четыре года.

Юрий Губанов умер в Москве в 1987 году. Тамара к нам в Краматорск в гости часто приезжала. Бывало сидят с женой, варенье варят… подружки. Мы ж в отпуск на море вместе ездили семьями. Ей моя жена говорит: «Если чего случится, ты его не оставляй».

Жена в 1993 году умирает. А в 1995 на годовщину Победы я приехал в Москву. Тамара мне позвонила, говорит: «Ко мне приезжай, я тебя встречу». Приехал, а у меня уже и билет на двенадцатое число в Краматорск… в общем, мы с ней поговорили:

– Тамарочка, мне жена сказала, чтоб я на тебе женился, когда она умрет.

– Она и мне так сказала.

– А как ты смотришь на это дело? Я с тобой с удовольствием жить буду.

– Согласна. Приезжай!

В марте 1996-го я приехал в Москву. 9 мая мы пошли и расписались. Семнадцать лет с ней прожил, а в прошлом году она умерла. А квартиру завещала внуку. Но они хорошие люди. Переживают за меня, беспокоятся. Невестка говорит: «Никого сюда на квартиру не приводи. Мало ли что…»