Расскажите немножко о себе, пожалуйста.

Пельман Леопольд Григорьевич, 1920-го года, 10-го апреля. То есть, мне сейчас 91 год. Родился я в Брянске. Когда мне было два года, мы вместе с родителями всей семьёй переехали в Москву. Ну, у меня была старшая сестра – и младшая сестра, да-да-да. Отец был машинистом на железной дороге. И, когда мы жили в Брянске, он очень хорошо зарабатывал, как машинист. У нас был домик, и папа с мамой, ещё молодые, ездили на велосипедах. Это считалось – шик, это богатство считалось.

Когда мы переехали в Москву – отец некоторое время поработал машинистом. Потом не прошёл медицинскую комиссию, так как он оказался дальтоником (и я дальтоник, кстати). И он окончил институт красных инженеров. И стал инженером, и работал на инженерной должности с низенькой зарплатой. То есть, жили мы потом очень слабенько.

Понятно. А мама Ваша?

Мама не работала. Ну, было: я, старшая сестра, младшая сестра…

Да. То есть, надо было содержать Вас, хозяйство, дом.

Содержать семью, совершенно правильно.

Ваше детство прошло в Москве?

В Москве я прожил до… в Москве я поступил в школу. Сначала в нулевой класс… почему раньше была такая привычка: нулевой класс? А потом поступил в 35-ю школу, это во Фрунзенском районе. Жили мы на Плющихе, дом 37, квартира 14, на 2-м этаже у нас прекрасная двухкомнатная квартира, но отопления ещё не было никакого, а были камины, и мы обогревались каминами. Поступил в школу. Сначала – в 35-ю, а потом в 39-ю. В 39-й школе я отучился в 1939-м году, и поступил в химико-машиностроительный институт.

Леопольд Григорьевич, можно Вас спросить об атмосфере тех лет? Потому что обычно так: связывают конец тридцатых годов с репрессиями и подобными вещами. А Вам они чем запомнились?

Мне запомнились, что в нашем доме очень часто вечером, ночью, в час или два ночи подъезжал чёрный воронок – и кого-то из дома брал. По очереди, приезжал каждую ночь.

Начиная с каких лет, с какого года?

А в 1937-м, в основном. И даже дошло до того, что один товарищ знал, что его заберут: он купил четверть водки, напился и, когда подъехал воронок, скинулся с четвёртого этажа и разбился насмерть. Меня это не коснулось, потому что отец был сначала рабочий паровозник, а потом – красный инженер. То есть, мы не были начальство, а раз не были начальство – их и не трогали.

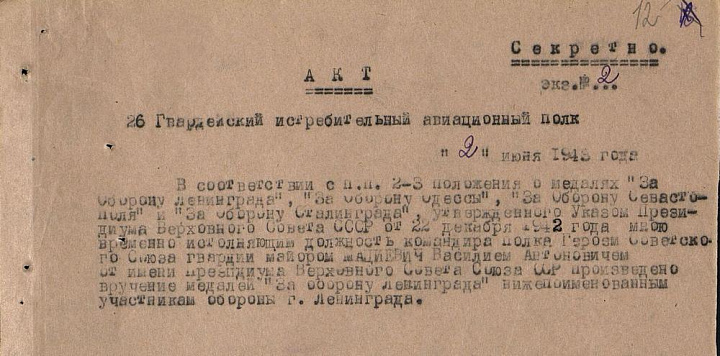

А в институте по приказу Сталина, который был… никаких освобождений не было. И в этом же году я был направлен, был призван в армию. Помню прекрасно: нас было 30 человек, посадили нас в грузовичок, привезли до вокзала и посадили нас в поезд. В вагон, в котором возят скот. Как они назывались тогда?

Теплушка.

Теплушка, да. А это был уже сентябрь-месяц, уже холодно. И повезли нас на восток. Там было так: топилась печка, были нары, сверху на нарах было жарко, а внизу очень холодно. И вообще, конечно, так как нас было не один вагон, а весь состав был из призывников, то мы в каждом большом городе проходили санобработку. Вагоны все вшивели невероятно, но наш – почему меньше вшивел? Потому что мы из Москвы, а в соседнем – из деревни. Ну, первая остановка была в Горьком. Там мы сутки простояли, прошли санпропускник. Что такое санпропускник? Это – ты заходишь в комнату, раздеваешься, отдаёшь свои вещи, тебе там всё прокаляют, а сам ты идёшь в баню мыться – и выходишь в другие двери, и там получаешь уже прошпаренную свою одежду.

А Вас уже постригли к тому времени?

Конечно, у меня были прекрасные волосы. Я в Москве перед призывом пришёл в парикмахерскую, а парикмахерскую мы проходили перед баней…

- Как постричь?

Я говорю:

- Наголо.

- Ты что, с ума сошёл?

- Да мне в армию…

- Да так жалко, такие волосы!

Ну, ладно, постригся, отрастут. Одним словом, ехали мы до места назначения 20 суток.

А где это, куда ехали?

На двадцатые сутки приехали мы в Хабаровск, в два часа ночи нас встретил старшина или кто-то там, кажется, по званию старшина, построил и пропустил через санпропускник в очередной раз. Все в гражданском. А санпропускник, кроме Горького, проходили ещё в двух местах, городах. Нас пропустили через санпропускник, взяли наши вещи, пропустили через… их прокалили, мы прошли баню, вышли с другой стороны, и я не узнал своих ребят, с кем я ехал. Все уже одеваются в солдатскую форму, так как это зимой – кальсоны, полушубки или куртки, я не помню что, ботинки, обмотки…

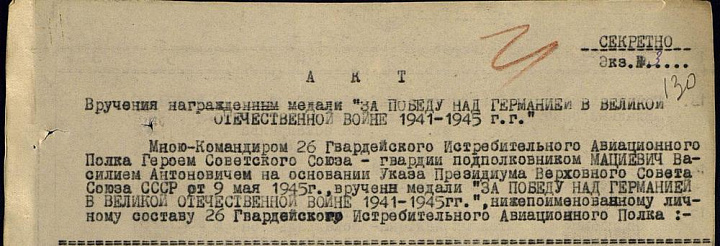

|

1940 г. Л. Г. Пельман на стрельбище в Хабаровске |

То есть, валенок не дали?

Валенки? Ну, что Вы, валенки почти никогда давали. Только давали, когда идёт на дежурство, на охрану какую-нибудь. Ну где-то часа в три мы легли спать. Была казарма одноэтажная. В ней находились двадцать старослужащих по второму году и двадцать, которые приехали по первому году. Тогда призывали на три года. Ну, я скажу, никакой дедовщины тогда не было, то есть, кто… но он не занимался вот… издевательством.

Меня призвали – рота связи. Ну, началась обыкновенная муштровка на плацу. Строевая подготовка проходила – градусов 20, 25 мороза, а мы в ботинках и в обмотках, конечно, очень мёрзли. И – в шинелях, я точно помню шинели. А командовал нами по… не повзводно, а по звеньям, по-моему, какой-то татарин. Он старший был, оказался старший солдат. Я ему как-то и говорю: «Что ты издеваешься над нами?» Он: «Рядовой Пельман, получи наряд вне очереди». Я ему: «Знаешь что, ещё ТЫ мне скажешь – потом будешь очень долго жалеть». И точно, вечером, часов в десять ночи, я вышел в туалет, туалет был на улице – и он туда. А я был здоровый, сильный – я его за шкирку, и говорю: «Ещё раз скажешь ТЫ – здесь окажешься! Плевать, что я пойду в штрафной батальон, но тебя не будет». После этого он прекратил всякие безобразия, а то мороз 20 градусов, а он «продолжайте, продолжайте»…

А сам он как был при этом одет?

Тоже так же.

А, он тоже с Вами мёрз всё-таки?

Да с нами, но, может быть, у него там какая-то подкладка была, я не знаю. Но единственное – мы там проходили строевую подготовку, учились на связистов, изучали азбуку Морзе. Изучали это самое… катушку, которую разматывать и наматывать. Бегали с этой катушкой – разматывали, засекали на время. Такая была связь.

То есть, радиостанций у Вас не было?

Никаких. Даже слова «радиостанция» не было. Радиостанция появилась очень не скоро, я Вам скажу, когда…

Извините, а телефоны были в деревянных ящичках, да?

В деревянных ящичках телефоны, накручивал это самое, так это ручкой, вызываешь кого-то там…

Сколько весила катушка с кабелем?

Я не могу сказать, но – не лёгкая. Больше 10-ти килограмм – это точно. Полная катушка: кабель надо было размотать, соединиться где-то, и обязательно связаться с кем-то, с кем назначена связь. Ну, прослужил я в пехоте в этом роде недолго. Потому что где-то в середине сорокового года… да, в середине сорокового года пришла бумага, что желающие с десятилетним образованием могут поступить в училище. И я поступил в авиатехническое: Иркутское авиатехническое училище, в которое я сразу сдал экзамены.

Извините, а как же Вы прошли медкомиссию? Или для авиатехников дальтонизм – не ограничение?

А, а для авиатехника дальтонизм не играет роли там. Зрение у меня хорошее… я не прошёл комиссию, когда собирался быть лётчиком, тогда это было в 1934-м году. Я прошёл комиссию, но не прошёл только глаза. В общем, повторно, потому что мои товарищи, вот помню – два брата академика Давыдовского… кажется, Давыдовского, академик был такой: они прошли – и в начале войны их не стало.

Леопольд Григорьевич, простите ещё раз, Вы служили в Хабаровске?

Да.

Через реку Амур – Китай. Тогда там были японцы. Как-то это чувствовалось?

Японцы не чувствовались, но когда объявили события в Халхин-Голе, то нас построили, одели – и мы двое суток были в боевой готовности номер два: то есть, в любой момент мы могли быть направлены на эту войну в Халхин-Голе, только она там быстро кончилась. Нашей победой. Очень быстро развернулся там маршал Жуков, где он впервые применил танковое соединение – и мы очень быстро разбили этих самых японцев.

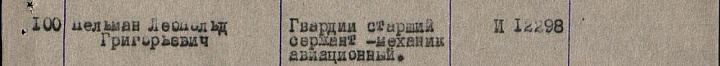

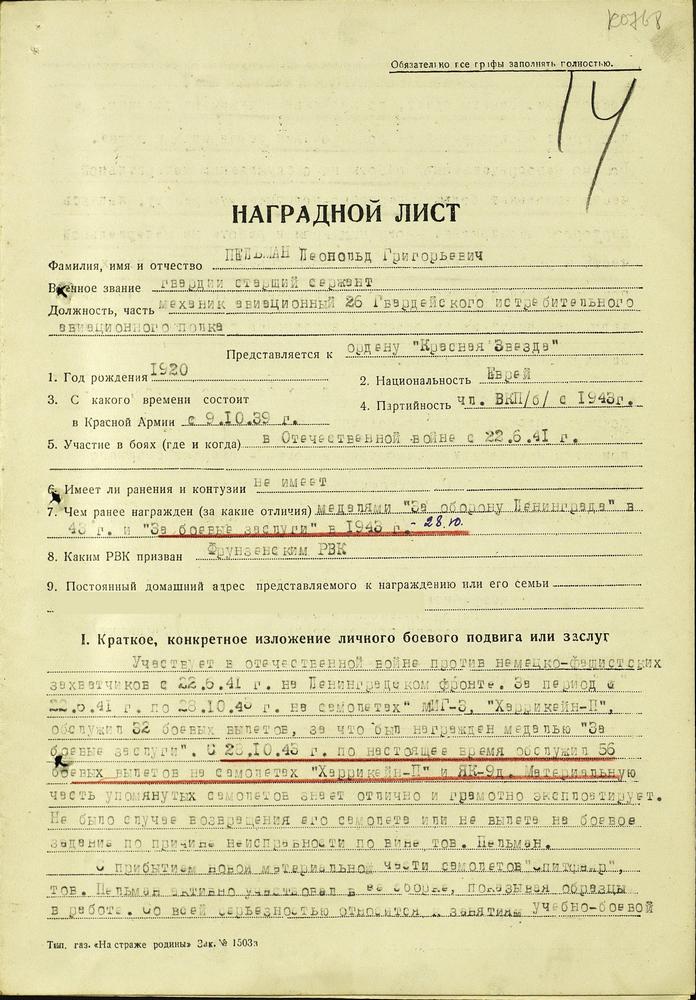

В середине сорокового года я приехал, поступил в Иркутское авиатехническое училище. Там нас готовили, механиков по обслуживанию самолётов, то есть, нас готовили на все самолёты; мы проходили, начиная от старой техники И-153 (это «Чайка»), И-16, СБ, ТБ. Ну, и кроме – всякая наглядная литература была на аэродроме. Стояли эти самые самолёты, и мы разбирали там, собирали, что-то делали. То есть, уже я стал практиковаться больше на истребительной, на И-153 - Чайке, и на И-16 - Ишачке.

А через какое-то время, перевалив начало 1941-го года, нам сказали, что сегодня будет проходить занятие «закрытое». «Как понять?» - «Вы будете слушать, записывать, а весь записанный материал потом отдадите». Нам, оказалось, рассказывали про самолёты МИГ-1, в то время он только был разработан. Он имел характеристику намного лучше, чем Ишак, особенно он имел хорошую характеристику на высоте 3-4 тысячи, потому что подключался к лопатке Поляковского. Они делали дополнительный наддув, этим самым выигрывая мощность. Когда занятие окончилось, у нас все тетрадки отняли, сказали об этом никому не говорить.

А обслуживание вооружения входило в ваши обязанности?

Именно – какого? У нас были винтовки.

Нет-нет, на самолётах, я имею в виду. Во время учёбы в училище Вас обучали обращаться с самолётным вооружением?

А, нет, это не обучали нас. Во всяком случае, мы знакомились. Потому что это были оружейники, специальная группа оружейников, которая занималась изучением оружия. Считался один из лучших пулемётов – ШКАС… Комарницкий… лучше тогда другого пулемёта я даже и не знал. А на самом деле – он оказался очень слабенький. Потому что, когда уже, будучи в боевых действиях, лётчики стали применять ШКАС, то после 20-ти секунд – так как он очень скорострельный – патрон загонялся в патрон, и на этом вся работа кончалась, менять надо было ствол.

В начале 1941-го года мы закончили училище – и должны были выпуститься лейтенантами. Оказывается, весь лётный и технический состав по приказу, говорят, Сталина… или Тимошенко, может быть – выпустился сержантским составом. И нас направили, нашу группу – человек 20, наверное – уже в вагонах, нормальным транспортом, не в теплушках, а в пассажирских поездах – направили в Ленинградский военный округ. И первая остановка была – в Невской Дубровке. Там было несколько полков. Меня направили в полк 192-й, рядом 194-й – и ещё третий полк, 196-й. Молодые механики, молодые лётчики, матчасти нету… Мы ходим, болтаем, не знаем, что делать.

Вдруг появились Ишачки учебные, УТИ-4 называли их: это тот же И-16, только двойная кабина. Несколько дней мы занимались, но а так как подходило уже, когда война началась, подходил июнь-месяц – двадцатого числа вдруг вызывает начальник штаба и говорит: «Всем оформить отпуска двадцатого числа», и выписали нам удостоверение отпускное, и сел я на поезд, и в десять часов был в Москве.

Скажите, а было предчувствие, что война может разразиться?

У нас никакого предчувствия не было, мы радио совершенно не слышали… а откуда радио? Нам там не давали слушать радио. А в газетах ничего нет. Тогда ничего не писали. Но, когда я вошёл на Плющиху и позвонил, мне открыл дверь зять (это муж моей старшей сестры, они рано вышли замуж). Арик говорит: «Леопольд, ты с ума сошёл?» Я ему: «А что такое?» - «Война началась». Я говорю: «Какая война?» - «Да вот «Голос Америки», «БиБиСи» в течение недели уже предупреждают: начнётся война Гитлера, Гитлер нападёт на Советский Союз»…

А разве в те годы «Голос Америки» передавал что-то?

Передавал. «БиБиСи» или что это… это не «Голос Америки»… «БиБиСи». «БиБиСи», – я говорю, – ну и что? Воевать-то будем всё равно на территории не нашей, на чужой территории». А отец говорит: «Нет, сынок, это…», а потом я ещё сказал, что «Ну, мы же быстро воевать-то будем. Ну, месяца 3-4». Отец сказал: «Нет, сынок, будете воевать года 3-4, а может быть и больше: немцы – очень хорошие вояки». Ну, что ж делать? В десять часов вечера я сел на поезд Москва-Ленинград – и тоже был в Ленинграде, и догнал свою часть в Невской Дубровке. И там как бы приняли первый бой, то есть…

Скажите, а речь Молотова Вы когда услышали?

Будучи в Москве, в 11:15, то есть, сразу же, ещё находясь в Москве, двадцать… двадцать второго передали, что будет особое сообщение, и как раз выступал Молотов. Свою часть я догнал, многие не появились, потому что некоторые уехали в Сибирь… то есть, половина части. Ну, мне дали самолёт И-16 – УТ-4 двухместный… это Ишак, только…

Да-да, Вы говорили.

…учебный. На него поставили ШКАСы, и лётчики начали осваивать, летать почти начали, летать по кругу, тренироваться.

А лётчики – были подготовлены? Какой тип самолёта?

Абсолютно так же, как и мы: ни на какой тип. Лётчики кончили только, как и мы, училище лётное, с возможностью работать на любом самолёте. Вот не помню первого лётчика, но помню такой случай, что какой-то… мы ещё стояли в Невской Дубровке, прилетает один лётчик – и докладывает командиру части, что, во-первых, лётчики не знали типа немецких самолётов – кто, что, где. И он говорит: «Я сбил Мессершмитт, двухместный…»

Сто десятый.

Вот, Мессершмитт-110. «Так и так, я сбил Мессершмитт-110». Ну, как же? Сразу поздравления. Вдруг – звонок в нашу часть. Командир полка… Слушаю, что это за мат там. «Твои лётчики не разобрали, что это самолёт – наш!» А он стал стрелять, лётчики с бригады его сто раз могли бы сбить. Ну, мы не сбили, хорошо, что он только…

Промазал?

Ну нет, он попал, но… не повредил. Бедного лётчика наказали, но не помню как. Из Невской Дубровки нас перевели на направление непосредственно ближе к бою.

А на Невской Дубровке Вы попадали под бомбёжки?

Нет. На Невской Дубровке в то время мы не попадали, а вот просто я, стоя под Кёнигсбергом (у меня был самолёт И-16 – и у всех были самолеты И-16)…

А когда Вы их получили?

В начале войны. Нам УТИ заменили на И-16, модификация одна из первых. Вооружение было – два ШКАСа. И потом, когда почувствовали, что ШКАСы выходят из строя слишком часто, под плоскостью повесили реактивные снаряды по 3 килограмма с каждой стороны: это РС. Они были запланированы таким образом… оружейники делали, по просьбе лётчиков, чтоб он взрывался через 500 метров самостоятельно, не попадая никуда, или на тысяче метров взрывался. И вот этим самым мы здорово напугали немецких лётчиков. Летит немецкий лётчик – и вдруг, откуда ни возьмись, весь он в осколках и весь пробит, и сбит, и падает на парашюте. Вот тогда они стали побаиваться наших самолётов. Потому, как только увидит, что у кого стоят балки с подвешенными реактивными снарядами – он начал бояться подходить.

Но первое время, конечно, преимущество немцев было бесподобно. У них самолёт гораздо лучше, наши уступали полностью. И, практически, наших бедных лётчиков сбивали всех подряд. Очень редко, ну, пробивался, если он два-три вылета сделал нормально – тогда он ещё будет жить.

Ну, вот, был такой случай. Стояли мы около Кингисеппа, это первый военный аэродром, дали «первую готовность». Что такое «первая готовность»? «Первая готовность» – это когда лётчик сидит в машине, а механик около машины должен в течение минуты самолёт запустить и поднять в воздух, а вылет не дают. В это время немцы из-за солнца – со стороны солнца – летят на нас и начинают нас бомбить. Дали выстрел, дали ракеты наши о взлёте, взлетели два только самолета, фамилии я хорошо помню. Один летчик был Ионов, а другой летчик был Тахтаров. Ну, Ионов пробился и как где-то сел на свою территорию, а Тахтаров был сбит сразу же на взлёте. Вот здесь я проявил, не знаю, как объяснить… Меня, конечно, очень ругали. Горит самолёт… Ну, я – молодой человек, мне ж только 21 год, я бегу к самолёту, а надо мной летит этот… Мессер… и меня обстреливает. Один заход делает – раз, я ложусь. Около меня скашивается трава. Я вижу – он улетел: я – да, опять бежать. Вот так он сделал три захода, потом ему надоело, и потом кончился, наверное, у него бензин – он уехал. Я прибегаю к Тахтарову, к машине: она уже почти вся сгорела и летчик сгорел. В лётчика было прямое попадание в голову.

Снайпер немец.

А? Немцы – прекрасно воевали. Во-первых, они, эти лётчики, уже имели налёт. Не молодые лётчики, а имели налёт в этом… в Испании, в Африке, где-то ещё там налетали. Все немецкие лётчики были очень хорошие пилоты, хорошо летали. И говорить то, что немцы плохо летали – неправда. Лётчики летали прекрасно, и… а мы ещё летали плохо, потому что у нас ни учёба, ни машины; мы проигрывали в скорости, мы проигрывали в высоте, проигрывали в вооружении. Ну, что такое ШКАС? Это пулемёт, это винтовка, сколько 7,62 миллиметра? Это пуля… Причём, он очень часто выходил из строя, и уже лётчики приспосабливались: 20 секунд подержат или 10 – отпускают, 20 секунд подержат – отпускают. То есть, потом приспособились.

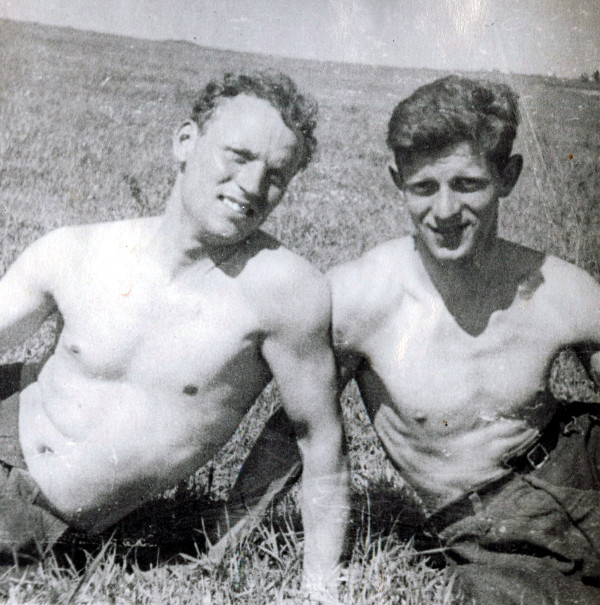

|

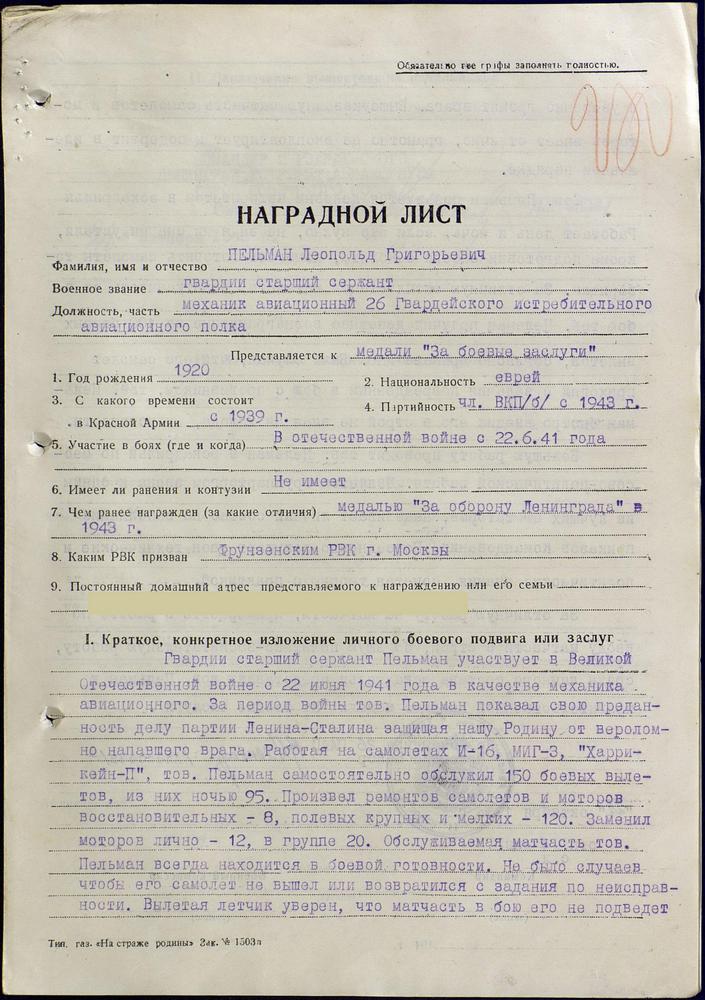

Авиамеханик возле "Харрикейна" |

А Вы, может быть, помните, кто в Вашем полку первым сбил немца?

Первым сбил немца – я не знаю, кто первым сбил. Я знаю, кто первый таран сделал.

У Вас в полку был лётчик, который совершил таран?

Да. Здесь я интересную историю расскажу. Авиация – по указанию, ну, по положению – не имеет права находиться ближе 6-ти километров от линии фронта. Потому что иначе – артобстрел, и всё: труп. И мы двигались сначала в Красном селе, потом Горское, потом… и так далее. То есть, все аэродромы, которые были под Ленинградом, наши части… мы там находились. Вот, находясь на… я не помню, на каком-то аэродроме, нас бомбили. То ли Волково… нет, Красное село. У меня тогда был самолёт, кроме И-16, у меня ещё первый самолёт был Чайка, И-153, и мне нужно было заменить бензобак, он потёк… Моторист – я, а высота его – как двухэтажный дом, Чайки. Я спустился вниз там что-то, закручиваю гайку или откручиваю гайку, он сверху. Вдруг слышу, почему-то он кричит: «Выскакивай скорей». Он выскочил, убежал, я выбрался с самолёта, прижался к стенке ангара, слышу – бомбят. Я тогда… ну, что делать? Не находиться же мне в ангаре. Я выскочил с ангара, смотрю – он за мной, немецкий фашист. Он… я ж посмотрел… а он, как раз, летает. Летит надо мной – и видно, как стрелок-радист скидывает маленькие бомбы: они килограммовые или какие… кидает на меня. Я – в шинели… так смотрю, смотрю на него – и в последний момент закрываю голову. И так он раза четыре. Я – не двигался. Ну, он урон всё-таки большой наделал. Не он, а вообще штурмовка. Все самолёты стояли наклонившись. Не горели. Не горели, потому что мы успели заправить их полностью бензином: а заправленная машина – не горит, горит только газ.

Пары горят, понятно.

Пары. А когда полная – полная не горит. Но они все – текут. И был убит один шофёр, который лежал под своей машиной. Убито было два механика. Убит был врач, звание – капитан. У нас там были щели, а он сказал ребятам: «Что я там буду, если попадёт в щель? Здесь не найдёшь, кого хоронить». И он в какой-то момент перелез из щели, а в этот момент бомба прямо попала в него. И от него ничего не осталось. Вечером, когда стали собирать всех, узнавать, кто погиб, кто не погиб, спрашивают: «Где врач такой-то?», фамилию я его не помню, конечно. Где врач? И врача нет. Нашли пистолет, по номеру пистолета узнали, что это, а самого врача – ни кусочка, он был полное… прямое попадание в него этим… бомбой. Воронка одна осталась.

А противовоздушное прикрытие у Вашего аэродрома – было?

Зенитки – да. Ну, сначала они плохо работали, а потом, конечно, у всех аэродромов, все стояли зенитные оружия.

Было такое, что налетавшие самолёты немецкие сбивали?

При… на наших глазах?

Да-да.

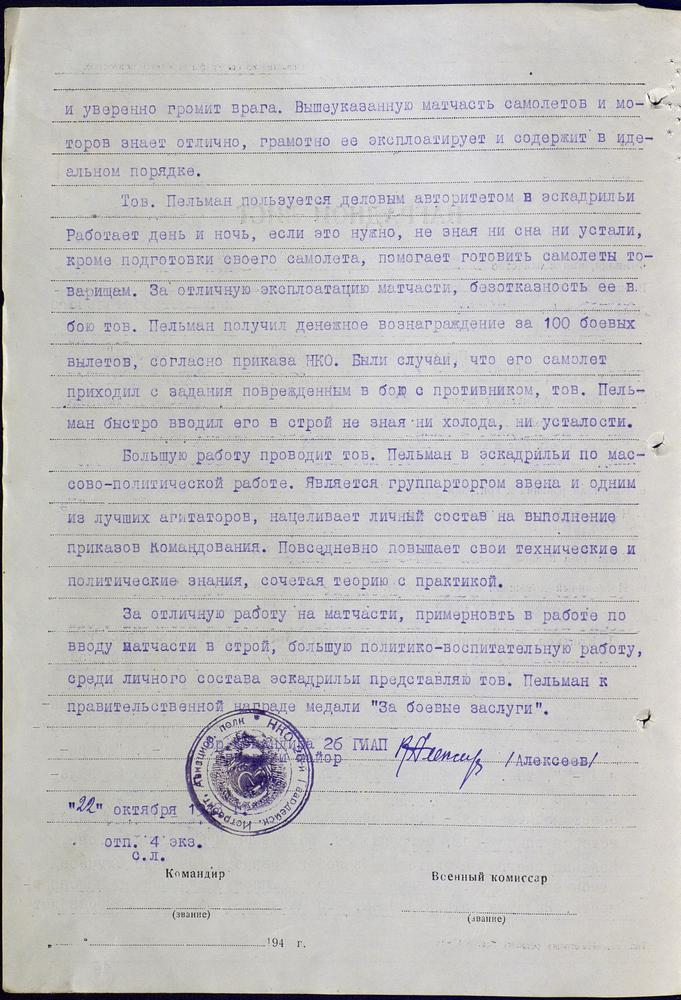

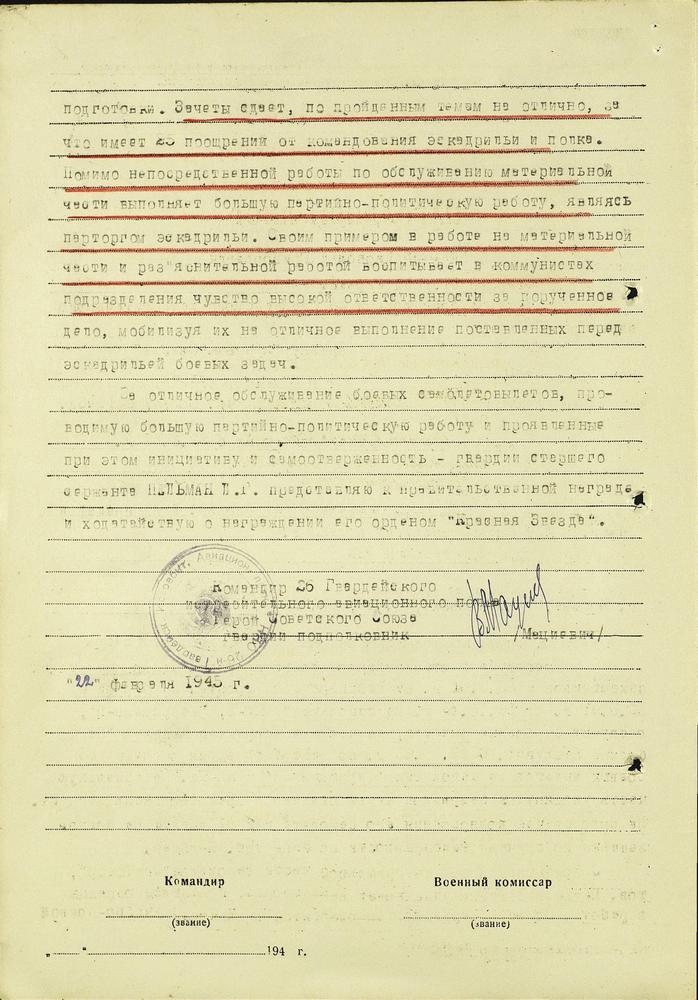

Нет, не сбивали. При всём – я всё-таки провоевал с первого дня до последнего – только в последние дни войны я видал, когда наши самолёты, из нашей эскадрильи… у меня командовал эскадрильей капитан Максимов… было сбито несколько самолётов. Был сбит лётчиком Оскаленко, потом он за 7 сбитых получил звание Героя Советского Союза. И сбил сам капитан Максимов, он – порядка 4-х.

Но – один такой случай. Как-то он прилетает с боевого задания, смотрю – самолёт садится как-то странно, не так, как капитан Максимов посадил, а с «козлами». А обычно капитан Максимов сажал – пример для всех: с притиром. И машина остановилась, смотрю – она… он – весь в дырках. Подбежали к нему, он сидит вот так – голову опустил. Вытащили из машины. А он летал в старом кожаном… кожаной куртке, и пуля пробила ему спину и ногу. Ему говорят: «Надо разрезать сапоги!» Врач кричит. А он говорит: «Нет, как же? Сапоги-то – жалко». Ну, несмотря на это, плюнули, разрезали, вот и…

|

Разбор полетов. В центре - командир второй эскадрильи капитан Максимов, слева - В. Шестаков |

Да-да, и что? Что было в этом бою? В какую переделку попал?

А его зажали три Юнкерса.

Юнкерсы?

Три Мессершмитта. Он говорит: «Как мне удалось уйти – не знаю; я пытался отстреливаться, но никого не сбил». В другой раз, в следующий – он сбил самолёт.

Я хочу остановиться на некоторых местах, которые… ну, в чём заключалась моя работа. Во-первых, нас перевели в 26-й полк, сделали полк ночным. Ночью наш полк летал, днём мы дежурили.

А на каких самолётах Вы летали? Это бомбардировщики, наверное, были, если ночью?

Нет. В нашей эскадрилье были МИГи, в другой – ЯК-3.

В каком году это было?

Это уже в 1942-м году.

ЯК-3 в 1944-м году появились. ЯК-1, наверное?

Ну, может быть, ЯК-1.

Но у Вас – были МИГи?

У нас были МИГи.

МИГ-1 или МИГ-3?

По-моему, МИГ-3, МИГ-1 я так и не видал. МИГ-3. Ну, сбивали их, МИГов, конечно, здорово сбивали. Но, так как мы стояли под Ленинградом, всё это находилось очень близко, в окружении Ленинграда мы стояли, защищали непосредственно город, не говоря о том, что питание было у нас, конечно, очень слабое.

Вы были внутри блокадного кольца?

Да. Было три нормы… лётная норма – это без нормы, потому что хотели ввести и лётчикам нормы, но они не выдерживали, потому что нагрузки для лётчиков – это колоссальные перегрузки. Потом было – механики, это мы. И почти ничего не получали – это мотористы и оружейники. Мотористы, оружейники – не приравнивались к механикам. Они даже не могли поднять чехол, потому что зимой обычно самолёты зачехляешь, а они не могли даже снять чехол.

А мы – обязаны были ночью находиться в готовности. Если дают готовность номер два, то выходишь к самолёту, лётчик садится в кабину, ждёт первую готовность, а ты сидишь около самолёта. Так нужно ещё успеть запустить, прогреть двигатель, а иногда и не запускается. А запускается он… в самолёте был аккумулятор. Там есть – от аккумулятора заводятся, а есть – от воздуха. Вот если от аккумулятора… и посадил аккумулятор – так волей-неволей… рядом стоит где-то… рядом, ну, метров 200-100 – стоят аккумуляторы четырёхпудовые… надо было их на себе тащить, чтобы… ну, тогда не замечали, что это. Были, наверное, молоды.

Ну, и вот в этой готовности… мы дежурили совместно с лётным составом. Для нас была землянка. С одной стороны – механики, а с другой стороны – лётчики. И мы слышали, когда «Механик такой-то, на выход», всё… даже «ты» уже не говорят по селектору. В первое время вообще на самолётах не было рации, без рации совершенно, вот.

Теперь я хочу рассказать про случай, который с командиром. Да, при первой же штурмовке, которую наш 26-й полк делал.

Извините, а ещё мы не выяснили, почему же всё-таки на истребителях летали ночью? Вы кого-то сопровождали на МИГ-3?

Охраняли.

А, охраняли. А Вы охотились за бомбардировщиками?

Мы охотились за бомбардировщиками и охраняли Ленинград от ночного нападения.

А, от ночных налетов, понятно.

А это было, ещё когда мы не были ночниками. Самолёты часто делали штурмовые вылеты: на штурмовку колонн. И вот, припомню, при первой штурмовке, хотя он не имел права, командир полка, лететь с ними – он полетел и не вернулся. Герой Советского Союза Романов. Первая как раз жертва, которая из больших лётчиков. Тех фамилий я не помню, конечно, молодых, а командира полка я запомнил хорошо.

А Героя Советского Союза он за что получил – за Испанию?

Да. За Испанию он получил Героя.

А для штурмовки на самолёты подвешивали бомбы – или только одними пулемётами штурмовали?

Нет, подвесили реактивный снаряд. И он штурмовал этими реактивными снарядами лучше, чем бомбами. Ну, это были очень сильные оружия тогда.

И вот такой случай. Ленинград обстреливали регулярно из какой-то закрытой позиции, большими снарядами: крупнокалиберное оружие. И задача была нашего полка – выяснить и разбить эту самую пушку, которая стреляет. Приблизительно знали, в каком направлении, где она находится. Ну, поручили это будущему Герою Советского Союза, он сразу стал командиром полка… Матвиевич Василий. Поручили – ему. Он целый месяц охотился за этой пушкой, уже ориентировочно знал, в каком месте она стояла… а стояла –где-то в районе Пушкино, и ещё закрыта была какой-то башней. И вот он чувствовал, что – здесь. Он подлетает – ничего, она молчит, а без… - ему куда тогда стрелять? Тогда он с лётчиками договорился, что нужно километра за два или за три мотор убрать на себя и спланировать: чтоб немец не слыхал. А то, когда подлетал, сразу начинали здесь зенитки стрелять, а он не… а он не мог, ему некуда. И вот он, в один прекрасный день, зашёл с какой-то стороны со стороны Ладоги, и взял ручку на себя, то есть, на малых… малых оборотах, почти без звука – и долетел. Приблизительное ориентировочное место он уже знал. И вдруг в этот момент – два выстрела! – и он засёк! И что Вы думаете? Он развернулся – и РС в это самое место…

В это здание попал.

Ну, оно открыто же было там: конечно, попал. Ещё несколько… Да, и улетел. Вы знаете, попал, потому что после этого крупнокалиберный обстрел Ленинграда прекратился.

Это был лётчик Вашего полка?

Это был командир полка. Матвиевич Василий. Вот, он потом стал Героем Советского Союза, остался живой. Другой случай…

|

Наблюдают за учебными боями. В центре комполка, ГСС Мациевич, второй слева - нач. штаба Абакумов |

Извините, ещё вопрос. Возле Ленинграда вроде бы стояли локаторы. Во время ночных полётов они давали какие-нибудь ориентиры? То есть, наводили ли самолёты по командам с земли на бомбардировщики?

Нет, не наводили. Только вот случай, когда с 5-го на 6-е ноября 1941-го года немцы хотели сделать очень усиленный налёт на Ленинград. Ну, их, конечно, встретили сплошным огнём, артобстрел ПВО, зенитная артиллерия. И было поднято в воздух, по-моему, несколько лётчиков, в том числе и Себастьянов Саша. И вот он, когда летел, вдруг в лучах прожектора заметил: Хейнкель-111 стоял, и направил на него, стал стрелять, патроны кончились – и тот скрылся, потом он стал делать какой-то разворот, и тот… потом он его ещё увидал, дал газ – и в середину того Хейнкеля воткнулся своим самолётом…

Каким самолётом?

По-моему, у него был Ишачок. Это был Севастьянов, да, лётчик нашего полка. Это первый таран. После этого лётчики не совершали тараны при мне… то есть, в моём полку – не совершали, а так – совершали.

Ну, и что? Севастьянов выжил?

Лётчики, немцы, выпрыгнули на парашюте, они сели около Таврического. А он сначала потерял сознание, а потом пришёл в себя, дёрнул за парашют, его вырвало – и он спустился очень недалеко от них. Но женщины, которые увидали его: «Та ты немец!», потому что он – лётная форма, кожаное всё, весь кожаный… Ну, проходили два солдата, говорят: «Подождите, давайте разберёмся». Он сказал, что надо позвонить Рыбальченко (по-моему, командующий был тогда нашими войсками). Позвонили ему. Он сразу приехал, узнал Сашу Севастьянова, говорит: «Какой ты молодец!» Обнял, обцеловал его – и сказал, что… ну, ночной первый таран над Ленинградом.

Рыбальченко – это командир полка или армии?

Всей армии. Воздушной армии под Ленинградом. По-моему – Рыбальченко. Засвидетельствовал первый ночной таран в начале суток 6-го ноября 1941-го.

Значит, это было уже после тарана Талалихина. Потому что Виктор совершил свой ночной таран ещё 7 августа, а 27 октября 1941-го он уже погиб. А трансляцию парада в Москве – Вы в Ленинграде слушали? 7-го ноября 1941-го года парад на Красной площади в Москве…

Нет, конечно.

А, то есть, Вы и не знали, что там идёт военный парад?

Абсолютно. А как же мы могли слушать, на чём?

Ну, по радио. Что, никакого радио не было?

Никакого радио… И командир – вот этот самый, который Рыбальченко или там как его – он снял с себя орден Ленина – и дал, повесил ему, а потом ему присвоили звание Героя Советского Союза. Ну, правда, он не дожил…

До победы?

До победы, и даже до своего звания. Ему только дали – он был в воздухе… а уже тогда была связь, в самолётах стояли уже рации, и у него был уже МИГ-3… но его зажали два Мессера или три, и его сбили. А ему наши кричат: «Саша, Саша Севастьянов, тебе присвоили звание Героя Советского Союза!» А он говорит: «Слышу, слышу». Ну, бой… бой сильный. «Я, – говорит, – зажали меня. Да так, что не знаю, как выйти» Ну, и так и сбили. И только потом ребята, которые занимаются поиском остатков, нашли это место где-то там, нашли его документы, комсомольский билет, ещё что-то. И в Ленинграде имеется Музей Славы, и там его карточка: как раз Севастьянов, его комсомольский билет и звание, которое ему присвоили – Героя Советского Союза.

А были случаи, что лётчики, которых считали погибшими, возвращались в часть через некоторое время?

Были. Я не помню, в каком, да, был такой у нас, мы ещё не в Ленинграде стояли, а мы стояли – Лисий Нос, и к нам прибыли молодые ребята – лётчики, абсолютно ничего не знающие, ни разу не сидели ни в кабине, ничего.

Как такое возможно?

Кончили училище – и всё.

Ну, там, «взлёт-посадка» хотя бы какие-то…

Вот это всё делалось непосредственно в части: взлёт-посадка, взлёт-посадка… И вот, помню, этот Круглов или Краснов, или как-то… Круглов, кажется… такая пословица среди лётного состава: «если первые два вылета лётчик молодой сделает – он будет летать, если нет – то его сбивают». И этот сделал два вылета нормально, и полетел третий вылет. Сбил он самолёт, но сбили его тоже, но сбили не на нашей территории, а сбили на территории, которая ещё была занята фашистами. Он удачно приземлился, сориентировался – и вдруг слышит где-то такой шумок, где-то заводятся машины. «Где-то, – говорит, – наверное, аэродром». И он пополз ночью по этому звуку – и подполз как раз к аэродрому. И стал наблюдать в течение суток, как взлетают эти немецкие самолёты, это Мессершмитты. В 6 утра подходит механик, заводит машину – и в течение 20-ти минут он прогревает мотор: это ж зимой дело. После этого подходит лётчик, садится и ждёт сигнала вылета. Он это всё понаблюдал и, когда на второй или на третий день, уже замерзший, говорит: «Я, – говорит, – посчитал там»… ну, часы у него на руках были… Посчитал, что у него десять минут. Он схему проработал довольно ничего, и выбрал какой-то самолёт. Подходит к самолёту – и за крыло качает. Механик поворачивается и говорит: «Эй, эй, ещё не готово!» По-немецки говорит. Он, когда наклонился – он его по башке пистолетом, не стреляя. Вытянул его из машины, убрал колодки, сел сам в самолёт – и по полю поехал. И механики побежали за ним: думали, что что-то чудит тот механик… что что-то случилось. Он – газ! – и взлетел. Но самое интересное, что, когда он подлетал к своему аэродрому – это же немецкий самолёт был, и его сразу зенитки встретили. Ну, хорошо, что он низко летел, не высоко, и чуть его не сбили. Он посадил самолёт.

А как он разобрался с приборами?

А что приборы? Он не разбирался с приборами. Компас и газ, ручка у всех одинаковая, с левой стороны педаль газа… да, с левой стороны у всех. Он газ полностью от себя, элероны вправо, влево, закрылки – это известное, даже я могу… мог бы угнать самолёт.

Посадить сложнее, да?

Посадить – сложнее. Ну, вот таким образом… в общем, он так и остался живой. Воевал до самого конца войны. Не знаю, сбил ли он – не сбил самолёты, но был – так… на виду у лётчиков.

А Вы знали об этих вот ужасах голода, которые происходили в блокадном Ленинграде?

Ну, а как же? Я довольно часто бывал в Ленинграде, не знаю по какой причине. И при мне, я сам наблюдал, как идёт один мужчина и… садится. А я подхожу к нему, я говорю: «Что?» - «Иди, сынок, мне уже всё». Я говорю: «Где живёшь?» - «Недалеко…» Я его приподнял, отвёз домой, нагрел чай, заставил выпить. А мы, когда ехали в Ленинград на какой… на день, брали сухой паёк. Ну, там всё-таки что-то было. Я ему… поделился с ним… он остался живой, вот такой случай.

Скажите, а вот эта бомбежка Бадаевских складов – её помните в начале войны?

Да, а как же…

То есть, Вы видели, как склады горели, да?

Нет, я не видал, потому что я далеко стоял, но я это слыхал. Я не мог видеть, потому что я ж не в Ленинграде стоял: под Ленинградом. Говорят, что немцы на Бадаевские склады были направлены этими… какими-то предателями. Так говорят, я не могу точно утверждать это. Во всяком случае, он прекрасно знал, что и где находится. Может, ему и не надо было показывать: немцы прекрасно имели карту, где точно расположен любой завод, склад – любой!

Под конец нас всех перебросили под Ленинград, когда зажали кольцо совсем. Из Лисьего Носа – поближе. И бросили на комендантский аэродром, это который сейчас… И там стояло больше двадцати полков: кругом по всему периметру стояли авиационные полки. И в это время немцы под Старой Руссой применили газ.

Да? Что Вы говорите? Я даже не слышал про такой эпизод.

А многие не слышали. По конвенции, которая была в 1920-м году, газ был запрещён. Ну, что делать? Тогда мы на наши самолёты поставили ВАПы, это выливные авиационные приборы, и ЗАПы. Зажигательные. А ВАПы – это вот то, что потом применяли американцы во Вьетнаме: это страшная вещь. И на все самолёты, на все, на всех – истребительной авиации, бомбардировочной авиации, штурмовой авиации – поставили все эти ВАПы и ЗАПы. И вот, когда этот самолёт проходит над колонной, открывает ВАП, ЗАП – колонна вся горит. Три дня. И вдруг он – немец – закричал, что «Иван, мы газ не будем применять, бросьте своё применять, бросьте нас сжигать!» Ну, прям сжигал всё. Я скажу, что нам досталось невероятное, потому что в это время мы делали по 5-6-7 вылетов в сутки. Это очень тяжело. Во-первых, надо… ты, со своей стороны, должен залить бензин, масло. Оружейник, нету оружейника – ты сам таскаешь оружие, заряжаешь ВАП, помогаешь поднять этот самый контейнер…

Сколько он весил?

Не знаю, не знаю. Ну, такой вот здоровый,… не знаю сколько. ЗАП – маленький. Ну, и, конечно, мы здорово выдохлись. И когда он сказал, что не будет применять, мы прекратили тоже применять эти ВАП, вот эти ЗАП. После прорыва блокады это было, сейчас Вам скажу, в каком году…

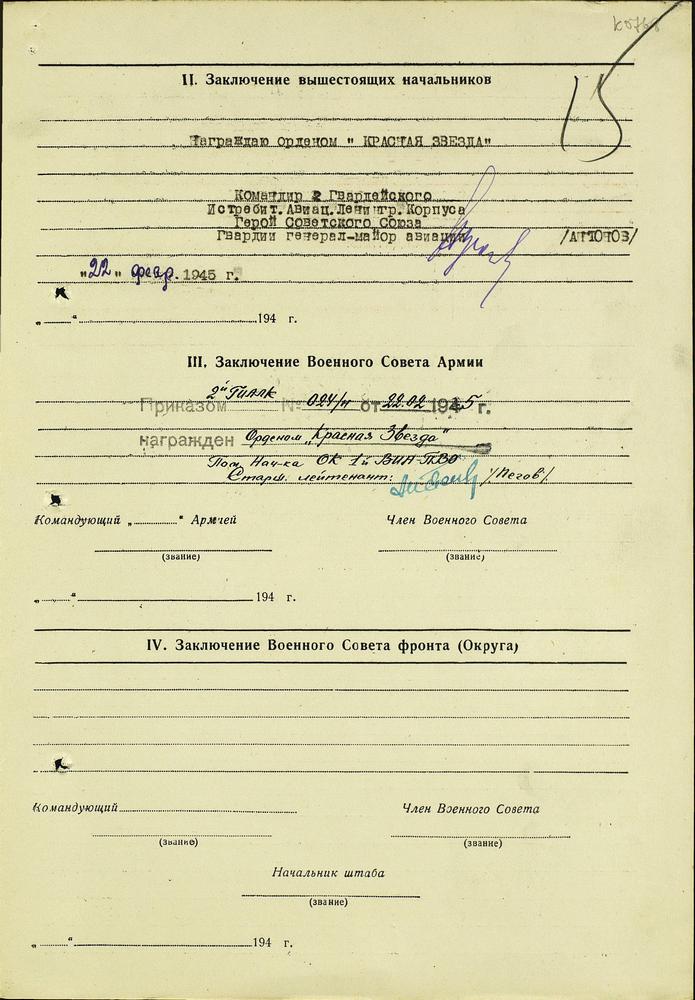

18-го января 1943-го года была прорвана блокада, соединился Ленинградский и Волховский фронт. Вот тогда нам с Большой земли прислали самолёты ЯК-9Т, но прислали… они в каком виде – отдельно фюзеляж, отдельно эти… плоскости. И вот мы, на комендантском аэродроме, все механики, собирали их в течение двух дней. Мы обязаны были. Ну, два-три, я не помню. По-моему, дали нам два дня собрать. Собрали самолёты, опробовали, и эти лётчики, а там можно было и посадить механиков, там кабинка сзади – можно было использовать как место для чехлов – а все механики уже здесь. Ну, мы почти месяц собирали, долго собирали, у нас там у всех девчонки появились, всё. И мы уговорили инженера полка остаться нам и доехать поездом. Он… ну, Матвиевич, командир полка, у нас, конечно, хороший. Он сказал, что «ну, ладно, пускай выпустят они самолёты, чтоб в порядке, а сами пускай приезжают на поезде».

|

1943 г., Пушкино, после прорыва блокады. |

А куда приезжают?

В Пушкино, по-моему. Мы там были рядом.

Я никогда не пил, я вообще свои сто грамм всю войну отдавал, не хотелось пить. А как раз тогда, первый раз за всё время, здесь, были у одной женщины... Пожилая женщина, и мы сидели. Я отвечал за пиво, кто-то за водку – и незаметно так нализался, что оказался пьяным. Да, это было что-то, мне даже плохо стало.

И мой чемодан несёт кто-то другой. Брезицкий. Я говорю: «Только не потеряй». Дошли мы до вокзала, садимся в поезд. Брезицкий, конечно, чемодан мой оставил на перроне. А там у меня выходная форма, там у меня сапоги хромовые, там у меня форма такая хорошая, не солдатская… ну, красивая, чтоб одеть. Приезжаем в Пушкино, я говорю: «А где чемодан? Как? Я тебе дал – ты оставил? Ах, ты гад такой ползучий!» Ну, ладно. Проходит дня четыре, а когда старые вещи перевозили на Дугласе, один старший лейтенант, который тоже был в Ленинграде в то же время и бежал на поезд, видит – стоит чемодан. Он схватил его – и сел. И когда он с этим чемоданом прилетел в Пушкино, вдруг я говорю: «Ребята, так это ж мой чемодан!». А он – старший лейтенант, техник. То есть, это люди, лица, которые практически ничего не делали, они не работали. Почему – ну, я даже не знаю, в чём дело… Одним словом, он подходит, я говорю: «А чемодан-то – мой». - «Как твой? Это мой чемодан». Я говорю: «Ты что?», а у меня пистолет в кармане…

Ого.

Я говорю: «Что, ты хочешь это самое получить?» Он говорит: «А что там?» Я ему: «То-то. Если не то и не то – тогда будет твой чемодан». Он открывает при всех, а там – то, что я и сказал. Он так обиделся... Ну, ладно.

Скажите, а как вообще были отношения с офицерским составом, с лётчиками?

Прекрасные отношения, конечно. У меня только было две неприятности. Когда нас перебросили уже в Пушкино… нам ещё дали Спитфайеры, английские… и посадили нашу эскадрилью на Спитфайеры. Звено их – и звено ЯК-9. И причём Спитфайеры были и в нашей эскадрилье, и в третьей, и во второй. Во многих эскадрильях так совмещалось. А понимаете, в чём дело? У нас – шасси выпускаются при помощи спиртоглицериновой смеси, у них – шасси выпускаются при помощи лакитовой смеси. Какая-то ядовитая жидкость, называется лакитовая смесь. И наш инженер сказал, что «замените лакитовую смесь на спиртоглицериновую смесь». И вот один механик взял, заменил – и налил просто в свой бачок… думал – чистого спирта. Вечером сидит в землянке и говорит: «Ребята, выпить хотите?» Как же не хотим? Хотим. Так вот ты посчитай там… мой там, допустим, девятый номер от такого-то, это мой самолёт, спустишь – это будет как раз спирт. А они пахнут одинаково – лакитовая смесь пахнет спиртом, эта смесь пахнет спиртом. Дурачок, покойный, спустил лакитовую смесь, зашёл – все довольны, налил по кружкам, пять человек… ну, вечером у нас там света-то нету, только свечка: если можно, налил… А Бакланов, как попробовал, говорит: «Что-то мне неохота», а те выпили. Через какое-то время всех корёжит – и все пять человек умерли. Это в другой эскадрилье.

А я вообще бы не принял в таком участия. Потому что я непьющий был совершенно. Я такие вещи вообще… за мной всегда была очередь: «кто пьёт за Пельмана?» Давали сто грамм каждый вечер или там когда. Очень пили вот, когда давали антиобледенитель. Это спиртоглицериновая смесь. А для того чтобы не пили, добавляли туда немного эфира, чтобы запах был. А мы приспособились, что вместо спиртоглицериновой можно антифризом смазать просто: ещё лучше лед сходит, а это – себе в карман на распитие. А то – антифриз: сколько хочешь было тогда, антифризом мазали плоскость, всё вроде хорошо.

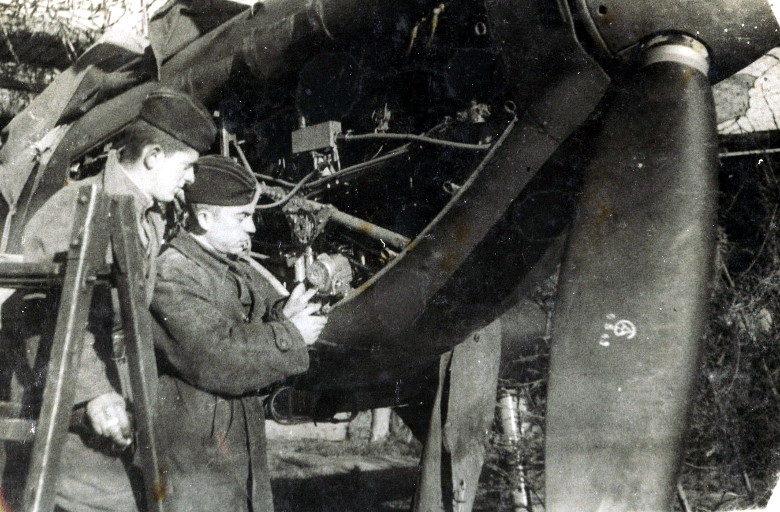

|

Радиомеханик и Л. Г. Пельман (слева) возле истребителя "Харрикейн" |

А что за другая неприятность, связанная со Спитфайером?

Не знали, какой потолок у него – и почему-то решил из Москвы инженер-полковник приехать к нам, чтоб узнать, какой потолок. Вместе с ним полетел мой лётчик, лётчик Краснов. Он у меня был на машине номер 21. А он, когда проходил… когда мы готовили машину: «О, номер двадцать первый, я двадцать первого года…» Приметил её. «Я, – говорит, – полечу. Буду летать на 21-й, ну пожалуйста». Ну, стал летать он на ней. Он неплохо летал, часто в штурмовки ходил. На них повесили, обязательно повесили реактивные снаряды. На всех. Эти реактивные снаряды, как правило, стояли даже на У-2. А он, когда летал на Спитфайере, пробовал снимать с себя маску кислородную. И где-то у него в лётной книге написано: «высота четыре с половиной тысячи метров… пробую без маски – получается, высота пять тысяч метров – тоже получается». А подготовка самолёта к так называемому высотному полёту – эта особая подготовка. По-другому ты должен смазать там, по-другому всё… потом должен обязательно посмотреть инженер эскадрильи, инженер полка, все должны расписаться. Между лётчиком и механиком имеется такая книжечка, которая называется «Книжка сдачи готовности самолёта». Я пишу: «Самолёт готов, всё подготовлено, все проведены работы», летчик пишет: «Я участвовал, принимаю», и подписывается, он должен был смотреть. Долго у меня Краснов не расписывался, потом что-то здесь говорит: «Леопольд, давай я распишусь». Я говорю: «Прилетишь – распишешься». - «Нет, давай, всё-таки я распишусь». Расписался. То есть, документы были полностью чистые, идеальные. Вот, стали брать высоту, поднялись, минут через 35-40 слышно было такой рёв: «гу-гу»… не рёв, а когда машина входит в крутой штопор, звук у неё совсем по-другому. И я говорю: «Кто-то вошёл в штопор крутой». Сразу сказал – и думаю: «Кто ж это делает?» Ну, через 10 минут на лётное поле садится самолёт. Смотрю по посадке – не мой. Я говорю: «Это не мой», думаю: «Неужели мой погиб?» И вдруг звонят из морской части: у моего была газета, где на кончике было написано «Краснов», и эта газета плавала… там масляное пятно, и в масляном пятне плавала эта газета. Они сразу узнали – Краснов, узнали кто, какой части, позвонили командиру полка. Как только узнал первый отдел, СМЕРШ, пришёл ко мне капитан Иванов (я после войны его ещё видал)… он мне сделал документы все, снял ремень, снял погоны, кажется, пилотку… не помню, но ремень – снял, и погоны – снял. «Завтра поедем в Ленинград». Я говорю: «А зачем?» - «Чтоб отправить тебя в штрафбат». Я говорю: «За что?» - «Из-за тебя погиб Краснов». Ладно, вот сели мы на Виллис американский, как раз сел инженер полка, вот этот Иванов, я, по-моему, ещё кто-то… Приехали в корпус – он заходит к начальнику вот этого СМЕРШа, главного самого, и говорит: «Я привез тебе солдата… уже не старшину, а солдата… которого нужно оформить в штрафбатальон». - «За что?» - «Как за что? Из-за него погиб Краснов». - «А документы покажи». Тот посмотрел документы. «Что-то, – говорит, – подозрительно, – говорит, – непонятно: все подписи – инженер полка, инженер эскадрильи, лётчик принимал, механик подготовку сделал. Почему же он виноват?» - «Его же машина!» – это говорит Иванов. – «Позови его». Захожу я, без погонов. Он говорит: «А почему без погон?» Я говорю: «Мне Иванов снял». - «А почему без ремня?!» Как матом на него: «Ах ты, дурак, такой-сякой, за что ж ты его? Парень-то хороший, он же всё правильно сделал, а ты его хотел в штрафной батальон послать? Дать назад!» Он отдал ремень, погоны. «Надень сам!», – заставил его, чтоб он сам надел погоны мне.

Ого, как.

Да, а как же. У того звание полковника или выше, а этот капитан. Ну, приехали мы, мне дали сразу другую машину, другого лётчика. Лётчик у меня стал Шестаков Володя, вот с ним я и кончал войну.

Извините, чтобы эту тему первого отдела закрыть: а ещё какие-нибудь столкновения у Вас со СМЕРШем – были? И вообще, как он себя проявлял в части? То есть, лётчики, скажем, от него как-то страдали?

Он был тихий, я даже не могу сказать, потому что я не касался, а имел дело только с машиной. У меня – днём я готовлю машину, стараюсь где-то хоть немножко подремать. Ночью я ложусь, сажусь в землянку вместе с лётчиками – и сижу, дежурю у самолёта, так что здесь абсолютно я не мог сказать, как он, что. Вот он только на этом проявил своё качество.

Ещё один раз был такой случай… я был тогда парторгом эскадрильи, что интересно. В 1943-м году написал заявление: «Прошу принять меня в партию, если я погибну… ну, потому что бомбят каждый день по нескольку раз, считайте меня коммунистом». Это настолько мы были оболванены.

Ну, нормально, это нормально…

И такое заявление было. Таким я вот остался до самого 1990-го года… В девяностом году, когда от партии сто человек без голосования проходили в Верховный совет от коммунистов – меня это возмутило. Как же так? Помните это? Или не помните?

Нет.

Ну, Вы ещё молодой были… я тогда и выбыл, хотя мне вот-вот должно было быть 50 лет стажа.

Ещё могу рассказать случай, который произошёл на моем самолёте и в котором я совершенно не виноват. Погиб лётчик Корнев. Стояли мы в Лисьем Носу, а там рядом деревня – тоже Лисий Нос называется. Там жили. Это хорошая деревня, там жили, в основном, или девушки, или жёны лётчиков. И была такая привычка, когда лётчик летит, кончает полёт – он делает над своим домом круги. Такой случай был: один холостой решил поиграться над одним домом. Одна выскакивает: «Это мой Ваня». Потом он делает над другим домом: «Это мой Коля». И вот четыре человека, девчонки – все бегут, а бедный «Ваня-Коля» – зацепился. Сосны там, в Ленинграде, были высокие. Выше чем у нас сосны, намного. Зацепился за сосну – и повис. «Всё, это не мой», – и так и оставили его. Что у меня произошло? То же самое у меня и произошло. Прилетает Корнев с задания, со штурмовки, смотрю – у него весь низ в масле. Пуля попала куда-то в маслобак – и масло вытекает. Я ему показываю… ну, знак этот – выключать. Он сначала выключил, а потом ему захотелось загнать в дот: включил – и до дота доехал, а когда приехал до дота, я попробовал по вращателям, то говорю: «Хана мотору».

В смысле – в капонир он въехал, да? Не в ДОТ. У вас самолёты в капонирах стояли?

В «дотах» называется. «Доты». Как вот давление попробовали – не заводится… Мотор запорол – сразу. Это на МИГе. Сорок второй или сорок третий год, я не помню. Ну, что делать уже? Я зову инженера полка. Он говорит: «Ладно, здесь как раз есть новый мотор, ставь, вот тебе даются сутки. Даю старшего техника, лейтенанта, он тебе поможет». Я говорю: «Он же ничего не понимает». - «Ну, как? Он старший техлейтенант». Я говорю: «Он дурак дураком». Ну, ладно. Одним словом, кое-как мы сняли двигатель, я поставил другой, опробовал на земле… по-моему, два часа на земле или больше, положение такое. Вот не как сейчас: сейчас – гораздо слабее; раньше было очень строго. Во-первых, на самолёт ставятся только новые двигатели: старые двигатели – не ставились, ремонтные двигатели – не ставились. Обязательно нужно было опробовать самолёт на земле – и потом налетать в воздухе. Вот как надо. Вот он тоже два часа налетал. Когда уже кончался, ему последние минуты – он решил сделать фигуру над деревьями, и зацепился за одно. Ну, это было не У-2, это было истребитель всё-таки, и он разбился насмерть.

А вот тот, который на дереве повис – это он на У-2 повис, да? Тот, который четырёх девушек собрал?

Да-да-да.

Понятно.

А этот – на МИГ-3. Ну, мне после этого, по-моему, дали ЯК-9Т. Лётчик появился у меня новый, Шестаков Володя, и мы с ним уже кончали войну.

|

Разбор полетов. В центре - В. Шестаков |

А лётчики сравнивали между собой ЯК-9 и Спитфайеры?

Ой, как Вам сказать. Какое отличие Спитфайера? Спитфайер имел два тяжёлых этих пулемёта… 12,7-миллиметровые, и какая-то пушка у него была. Но, когда мы поставили на Спитфайеры ещё реактивные снаряды, он немножко стал менее маневренней, чем ЯК-9Т. ЯК-9Т имел больше скорость, но этот был более такой маневренный…

Спитфайер – более маневренный?

Да, более маневренный, прекрасный.

Ну, у ЯК-9 там пушка была ого.

У ЯК-9К было два пулемёта 12,7-миллиметровые, реактивные снаряды – и пушка 45-миллиметровая через вал винта… Он, когда стрелял, лётчики рассказывали, аж самолёт притормаживало.

Отдача, да. А расскажите, пожалуйста, про окончание войны. И про после. Вы так под Ленинградом и служили?

Да, я так… я продолжал служить в Пушкино. Восьмого числа мая мы узнали, что кончилась война. Ну, это было, конечно, несмотря на то, что от нас немец был далеко, но с нами рядом был финн. Финны нас обстреливали, и иногда, с дурости, занимались бомбёжками. Особенно, когда на наш аэродром села Гризодубова со своим полком, она командовала тяжёлыми бомбардировщиками. Финны сразу стали накрывать нас этими снарядами, и Гризодубова вынуждена была на следующий же день улететь. Близко нельзя ей было стоять совершенно. Гризодубова – знаете, кто это такая? Одна из первых Героев Советского Союза.

Да, конечно. А авиация финская вряд ли Вас беспокоила.

Беспокоила… беспокоила. Одна-две бомбёжки… не говоря о том, что артобстрел был… ну, как-то не обращали внимания. И вот, когда восьмого мы услыхали, что конец войны, схватили все автоматы, выскочили на улицы – и давай стрелять, и все пошли в город. Все целуемся, обнимаемся с девчонками: как же так? Вот так встретили восьмого числа.

Замечательно.

А потом всё успокоилось, стала продолжаться нормальная лётная работа… я в 1945-м, в октябре, получил отпуск на месяц, поехал в Москву. А у меня уже была знакомая… по школе, я с ней встретился. Мама её не очень хотела, чтобы я был с ней, потому что она уже кандидат наук была, а я никто. Ну, мы всё равно нашлись… первый день не ночевали вместе с ней, она ночевала у друга… А на второй день мы пошли как раз на Метростроевскую. Москву знаете немножко?

Ну да, я в ней родился.

Метростроевскую знаете? Где сейчас этот… самая большая церковь… А там одна улица называлась Метростроевская. И там когда-то на этой улице с правой стороны, когда идёшь к Зубовской, там нам выдавали комсомольские билеты и одновременно там записывали акт о состоянии, там, смертности и… в общем, там был ЗАГС. Мы с Инессой Тихоновной зашли. «Что вы хотите?» - «Расписаться». У меня была солдатская книжка, у неё паспорт. Пожалуйста, нас расписали, что мы не больные – и всё. С этого, с сорок пятого года, мы это… муж и жена. Демобилизовался я в сорок шестом году, ещё год прослужил.

В Академгородок переехал, потому что в Москве у меня была комната четырнадцать квадратных метров, а у нас семья – пять человек. И когда организовалась здесь Академия наук, Инессу Тихоновну вызвали в президиум и сказали: «Вы желаете получить квартиру?» - «А что?» - «Ну, Вы желаете работать в Академии наук по той же специальности и иметь ещё прекрасную площадь?» Она дала согласие. И я, конечно… пришёл – я был начальником КБ на одном заводе. Прихожу к директору, он: «Ты с ума сошёл. В Новосибирск в такой холод поедешь?!». Приехал – и ничего, не жалею, это было – пятьдесят восьмой год. Инесса Тихоновна была первым доктором наук на Сибирском Академгородке. Это была первая докторская диссертация, которая была защищена…

Ясно. Я ещё хотел спросить об отношении к политработникам.

Не понял.

Ну, в полку был комиссар?

Был комиссар.

Что это был за человек? И пользовался ли он уважением, участвовал ли…

Пользовался уважением. Он раз вызвал меня и говорит: «Вот ты знаешь, что двое беременных – и одна не знает, от кого?» Я говорю: «Я тут при чём? Я не участвовал…»

Девочки – кто? Парашютистки, оружейницы?

Оружейницы. Они там на стеллажах остаются, играют в любовь. Там же в землянках нары были…

Я говорю: «Не знаю». - «Ну, ты же всё-таки секретарь партбюро» - Я говорю: «Ну, я что, должен следить за ними? Я сижу у самолёта, делаю самолёт, выпускаю самолёт». - «Я тебя не обвиняю, – говорит, – просто, – говорит, – мне положено спросить тебя, вот, – говорит, – я и делаю». Нет-нет, в целом нормально было.

А политинформации какие-нибудь он проводил?

Нет.

Ничего такого не было?

В это время ничего, никаких…

Никаких боевых листков?

Что ты…

Не до того было?

Абсолютно ничего не было.

А ещё вопрос межнациональных отношений. Какие-нибудь трения на этой почве?

Абсолютно никаких. И никаких национальных, как сейчас называется…

Дедовщина?

Дедовщина – нет, что Вы. Наоборот, мы друг другу всегда помогали, если один самолёт не заводится и чувствуешь – ему надо, то ты ему бежишь помогаешь. Потому что в самолёте, допустим, сжатый воздух – баллон со сжатым воздухом – весит около ста килограммов, и надо ему помочь, и ты бежишь. Нет, очень хорошие отношения были и с механиками, и с электриками, и с радистами. И вот даже после войны мы встречались – со всеми были прекрасные отношения.

Коллектив был – многонациональный?

Я даже не скажу. У нас, в основном, по-моему, русские были. Да, мне кажется, никого не было больше. Ведь это специальность, которая первому встречному не даётся. Это же надо было кончить училище. И до этого образование иметь. А они – нет, нет, нет…

А Ваше отношение к Сталину в годы войны и после неё?

Ну, в годы войны Сталин был для меня – это вершина. Я хоть и знал о проделках… вот то, что людей убирают… ну, всё-таки как-то… – Сталин! Думали, что не он виноват, а другие; что он не знает, что ему не докладывают… Так что я к нему нормально относился. А уже после того, как его разоблачили – я даже портрета его не могу видеть.

Спасибо большое.

| Интервью: | О. Мешков |

| Лит. обработка: | А. Рыков |