Родилась 20 января 1923 года в городе Тамбове. Трудовую деятельность начала в ансамбле песни и пляски Тамбовской филармонии в 1939 году. В Красной Армии — с октября 1941 года. После окончания курсов медсестер работала на санитарном поезде, перевозившем раненых в глубокий тыл. Затем была переведена в санитарный поезд 10-61 на Сталинградский фронт, где выполняла обязанности медсестры до окончания операции. В январе 1943 года направлена медсестрой в медико-санитарный батальон 9-го корпуса 3-й гвардейской танковой армии. Позже была переведена санинструктором роты во 2-й стрелковый батальон 69-й механизированной бригады 9-го механизированного корпуса той же 3-й гвардейской танковой армии (1-й Украинский фронт). Участвовала в боях на Орловско-Курской дуге и в боях по освобождению Украины. С января 1945 года — танцор ансамбля песни и пляски 3-й гвардейской танковой армии. Старшина медицинской службы (1941 г.) Была награждена орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Демобилизовалась в октябре 1945 года. Потом переехала жить в Калининградскую область. Работала в ансамбле песни и пляски, начальником клуба БКБФ, с 1972 по 1992 год — заведующей клубом школы милиции. С 1998 года и по настоящее время возглавляет клуб «Фронтовые подруги». Награждена орденом «Честь и мужество». Имя Н.П.Демешевой занесено в книгу «Лучшие люди России». Живет в Центральном районе г. Калининграда.

- Я председатель клуба «Фронтовые подруги» у нас в Калининграде, стараюсь часто выступать как ветеран в школах. Но женщины-ветераны — они охотнее ходят выступать в школы, и они лучше рассказывают. Ведь женщина, если она выступает, она как бабушка, она как мать, говорит, и она ближе, и доносит лучше вот то, что она пережила. И вот я читаю им стихи о любви, пою песни фронтовые, а они с удовольствием слушают. И в детский сад, и в школу, и в институт я хожу. А ведь когда-то и еще во время войны, служа в санитарном поезде, я пела. Потом была санинструктором в пехоте... И я считаю, что не нужно забывать о войне, нужно все время говорить о ней...

- Нина Петровна, думаю, что до вашей службы в пехоте мы еще дойдем. А для начала расскажите о том, как вы жили до войны.

- Родилась я в городе Тамбове, в 1923-м году, в ночь с 20 на 21 родилась. А в документах написано у меня так: 20 января. Как это получилось? Ну папа был коммунист. И решил: ну как это так — 21-го родилась? 21-го же Ленин умер. Ну семья у нас была такая. Папа у меня работал на вагоностроительном заводе мастером цеха. Мама была домохозяйкой. Я одна росла, а через восемь лет у меня родилась сестра. Она погибла два года тому назад, ее машина сбила. Ну учились мы, значит, в школе, все было нормально. Семья наша была, так сказать, благополучной. И когда началась война в 1941-м году, это было, конечно, для всех большим ударом.

- Сейчас много говорят о предвоенных репрессиях. Вы что-нибудь помните об этом?

- Я помню некоторые случаи из этого периода. В нашей семье никто не был репрессирован, несмотря на то, что в 1921-м году вот, например, папина сестра Мария вышла замуж за чеха. Чехи были в плену и когда-то там у нас в Тамбове работали. Она вышла замуж за чеха и уехала в Чехословакию, жила в Праге. У папы, кстати, был брат, вот ему сейчас будет 100 лет, и он живет в Гродно. А папа умер в 1980-м году. А он, ну брат этот, учился перед войной в высшем летном военно-техническом училище. И отец был членом партии, закаленным. И, несмотря на то, что сестра была за границей, никто от этого не пострадал. Вот наша семья так это пережила. А вот, к примеру, напротив нас, где был дом культуры, там ансамбль был, куда я ходила танцевать. И вот начальника этого клуба вдруг арестовали. За что — неизвестно. Мы все вообще обалдели, когда узнали об этом. Потом где-то месяцев через пять он вернулся. Его реабилитировали. Он был такой полный, а пришел такой худенький. Вот мой муж — бывший механик-водитель танка Т-34. Мы 54 года прожили вместе. Я еще вам расскажу, как мы с ним встретились. Вот его брат до войны закончил, это было до войны, высшее военное училище, был начальником танкового училища в городе Киеве. И вот, когда Ягоду, Ежова репрессировали, его тоже расстреляли. Но потом прислали письмо и документ, что он реабилитирован. Но его уже тогда не было в живых. Вот настолько я столкнулась с этим, с этими репрессиями. Но не лично я: лично я и наша семья с этим не столкнулись.

- Какие увлечения были у вас до войны?

- Танцы, танцы. Я мечтала быть балериной. И уже поступала в Воронежское хореографическое училище с тем, чтобы меня приняли туда. Потому что я с детства занималась танцами. Но началась война, и все мои мечты лопнули. Но в конце войны, в 1945 году, я была откомандирована с передовой в фронтовой ансамбль песни и пляски 3-й гвардейской танковой армии. А так, конечно, я все время увлекалась танцами. Папа пел, танцевал, и мама тоже, и я с трех лет чуть ли не артисткой себя мнила. Так было даже так, что когда в девятом и десятом классе я училась, то работала в ансамбле танцы и пляски Тамбовской филармонии, потому что подруга моя была дочкой художественного руководителя этого ансамбля. Он нас пригласил. Так что у меня трудовая книжка с 1939 года, когда я в ансамбле начала работать.

- Было ли у вас накануне войны предчувствие такое, или, скажем, ощущение того, что что-то надвигается страшное?

- Нет. Ну, может, служащие в армии — они где-то там что-то и знали, а мы, например, пели песни такие: нас не трогай, мы не тронем, а затронешь — спуску не дадим... Мы считали, что наша армия находится на высшем уровне и всегда даст отпор врагу, если случится война. Но кто ж знал, что Германия на нас нападет с такими силами? Мы, конечно, когда это началось, спасовали маленько и чуть ли не до Москвы дошли: 16 километров до Москвы не дошли.

- А чем вам 22-е июня запомнилось?

- Ну 22 июня запомнился чем? Вот в этот день, значит, мама меня попросила на рынок сходить, мы рядом с ним жили, и купить молоко. И я, помню, иду туда в 10 часов утра. А тогда на столбах стояло радио такое. И вот я вижу: народ стоит, и что-то какое-то сообщение, смотрю, передают. И — говорят, что война. Началась война. Все в ужасе были от этого. Но никогда же не думали, что эта война продлится четыре года. А мы же были воспитаны в высшей степени патриотизма. В школе нам прививали такое чувство к родине — любовь к родине. Считали, что на первом месте - родина, а потом — это уж как ты как что сможешь. Поэтому, когда началась эта война, большинство пошли на фронт добровольно. После 18 лет мужской пол мобилизовали у нас. И вот из нашего класса, а в классе нас было человек 30, почти все ушли на фронт: и девчонки, и мальчишки. Добровольно призвались в армию. Ну я пошла на курсы медицинских сестер, у нас в Тамбове организовались эти курсы шестимесячные. Мы, четыре девчонки из класса, туда пошли. А мальчишки... У нас в Тамбове были пехотное училище, летное училище, кавалерийское училище, артиллерийское училище. Несмотря на то, что это был провинциальный город, и сейчас там много училищ расположено. И вот они пошли, значит, в эти училища. Я встречалась с мальчиком, мне было 16-17 лет тогда. И он поступил в высшее Тамбовское пехотное училище. Мы с ним встречались. Но я любила танцевать, а он танцевать не любил. На этой теме у нас все время были распри. И перед самой войной, когда он закончил это училище, это было 19-го июня, а 22-го началась война, его сразу взяли на войну. И вот у меня до сих пор сохранилось его письмо от 30-го августа 1941-го года. А больше писем от него не получала. Так ничего и не знаю о нем.

Вот это письмо:

Скворцовой Нине, 30 августа 1941 г.

Здравствуй, Нина. Нина! После тех неприятностей, которые у нас с тобой произошли, ты, вероятно, забыла о моем существовании, а теперь тем более. Ты, наверное, не считаешь меня живым. Нина! Я думаю, что ты примешь это мое скромное письмо с фронта, и мы вновь воспроизведем в памяти наши дни в мирное время. Нина! Я буду надеяться на твою память и постараюсь тебе писать письма по мере возможности. Нина! Я надеюсь, что ты не откажешь в моей скромной просьбе в отношении переписки, и буду ждать твоих писем с таким же нетерпением, как и прежде. В свободное время я восстановлю в памяти все, что я хочу забывать, и думаю, что в тебе есть искра хорошего отношения ко мне.

Нина! Я убедительно прошу ответить на мое письмо. И пиши о себе. Мне очень хочется видеть слова письма, написанного тобой, и хочется чувствовать твою близость. Пиши мне на фронт. С приветом, твой Коля.

- После курсов куда вас направили?

- Ну эти курсы были шестимесячные. Но мы страшно хотели на фронт, думали: шесть месяцев учиться — да и война же к тому времени закончится. И прошло три месяца, и у нас в Тамбове организовался санитарный поезд, который вывозил раненых далеко в тыл: в Иркутск, в Новосибирск, в Читу. И мы пошли санитарками на этот поезд. С октября месяца 1941 года. Вот июль, август, сентябрь мы учились. А в октябре организовался поезд и мы пошли туда.

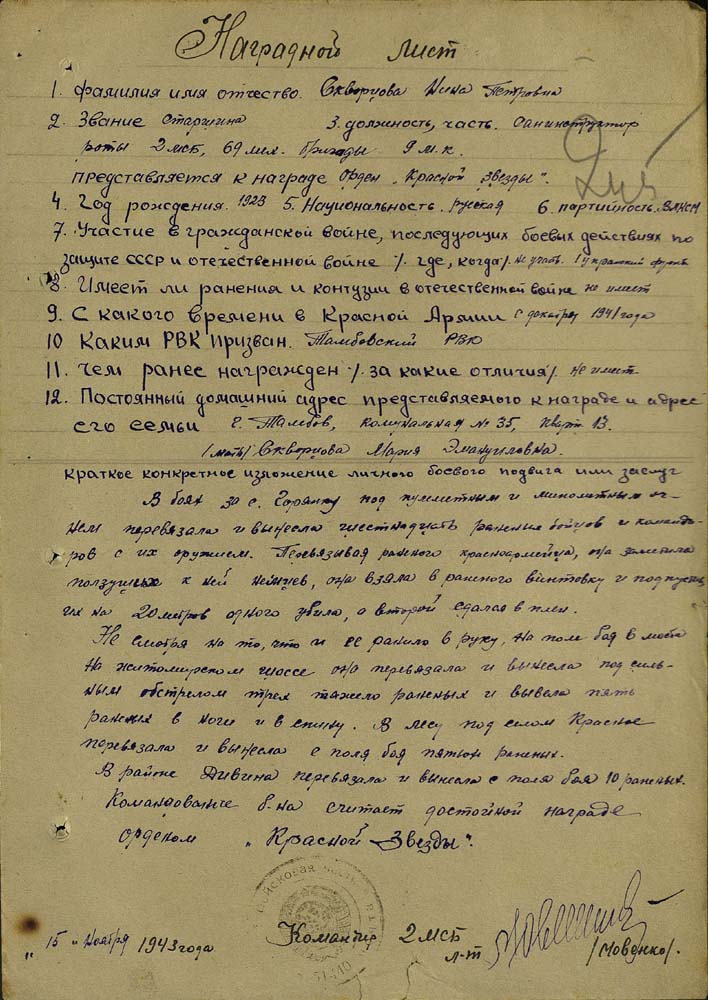

|

Старшина Нина Скворцова, примерно 1941-1942 г. |

- Кстати, а на курсах медсестер много вы занимались? Чему вас учили?

- Ну, нас учили перевязке, как первую помощь оказывать, как делать уколы, как, например, если сломал ногу кто-то, то как ее зафиксировать, чтобы два сустава были зафиксированы... Там же не было никаких гипсов на передовой. Лопатки маленькие привязывали, и все. Все это нам показывали. Как, например, голову забинтовать, как голосовидные повязки сделать. Это все-все-все нам показывали.

А потом мы в санитарный поезд попали. И мы вот, когда мы работали в этом санитарном поезде, там и тяжело раненые были, которым тоже нужно было оказывать помощь, и мы им эту помощь всю оказывали. И вот представьте себе: в 1942-м году наш поезд, вернее, пять санитарных наших эшелонов, в том числе и наш, отправили в Воронеж, чтобы вывезти оттуда раненых, потому что он был наполовину занят уже фашистами. И мы только успели выехать. И проехали такие станции, как Графская, Трисвятская. И вот мы ехали, пять санитарных поездов. И вдруг на нас налетели фашистские самолеты. Нас бомбили в течение 20 часов беспрерывно. 75 самолетов было. Пролетят, круг отбомбят, и дальше начинают бомбить. А мы считали еще их. 75 самолетов насчитали! В нашем поезде было полторы тысячи человек. Осталось после этой бомбежки человек сто. Вот выползали солдаты, и их тут же на бреющем полете расстреливали у нас на глазах немцы, и мы ничем не могли им помочь. Ну и когда осталось нас сто человек всего, случилось такое, что ночью собрали комсомольское собрание, и комиссар, тогда еще комиссары были, и другие решили так поступить: двух сестер оставить с этими стами человеками. Я была старшей по званию — у меня было звание старшина. Меня пригласили, дали взрывчатку и сказали: «Подойдут фашисты — подорваться, но в плен не сдаваться!!!» А сами-то собрались и ушли. Бросили нас на произвол судьбы. Взяли с собой и питание, и перевязочный материал, - все с собой взяли. Что нам было делать? И вот мы ночью, нас было шесть человек, перетащили раненых на шоссейную дорогу, положили так к краю дороги, с одной стороны и с другой стороны, и стали ждать. И вот мы были там неделю. С Воронежа машины шли. Был июль месяц, жара была страшная. У одного раненого был наложен гипс, а здесь такая рана открытая, черви завелись, и перевязать было все это нечем. Это был какой-то ну просто кошмар. И вот, представьте себе, пять человек у нас погибло. А немцы все равно бомбят, обстреливают. И вот мы с санитарами ночью пошли вместе. Сказали: «Может, какая-то воинская часть подвернется? Может, кто-то нам поможет?» Потом кого-то встретили. А это, оказывается, наша разведка шла. Они нас за немцев приняли. А мы их за немцев приняли. Потом, когда из-за кустов услышали, то маму вспомнили. Потом говорим: «Ба-атюшки, так это же наши солдаты.» Ну и вот, и когда мы пришли вместе с ними в наш лагерь такой, и они тоже пришли, то, конечно, пришли в ужас. Эта воинская часть дала нам свою санчасть. Обработали раненых, дали нам машины, и мы вывезли своих раненых — их было 90 человек. Станция Волошино была, там деревня, вот это место я до сих пор помню. И мы сдали туда наших раненых и вернулись в свой поезд.

Ну поезд был почти весь сгоревший, все разбито было, но паровоз был цел и команда была цела. И через некоторое время, когда немцев отогнали, пришла ремонтная какая-то команда, нас вывели, и приехали мы в Тамбов в таком вот разбитом страшном состоянии. Через неделю после нашего прихода пришли наши предатели, и их судил ревтрибунал. Что им присудили, я не знаю, потому что нас посадили вот в санитарный поезд и отправили на Сталинградский фронт. И вот с 15-го августа 1942-го года я была там уже. Старшина была, треугольнички в петлицах носила.

- В Сталинграде на такой же вы поезд попали?

- Нет, если мы когда сюда возили в тыл раненых, у нас были вагоны специально оборудованы, так как мы их далеко в тыл возили, это такие классные вагоны были, то на Сталинградском фронте у нас были товарные вагоны, была санитарная летучка такая.

- А что за оборудование было в тех вагонах, на которых вы раньше раненых в тыл возили?

- Оборудование вот в самих вагонах, вот когда мы возили далеко раненых наших, было такое: там были кригеровские вагоны так называемые: 15 носилок там было на одной стороне, 15 носилок - на другой стороне. Тяжелейшие раненые там были! Мы обрабатывали их. У нас в поезде был вагон и перевязочно-операционный, был - душевой, была кухня, - все-все-все у нас было. Но это был тыловой поезд. А когда я попала во фронтовой поезд, то вагон там был товарный. Шесть носилок там лежало с одной стороны, шесть носилок - с другой стороны, - все это было для тяжело раненых. А остальное все — пожалуйста, кто как сможет, влезет, сядет, ляжет, там и будет его место. Там еще доски были сделаны. И в середине была печка железная. Уголь мы воровали где-то на остановке поезда. Если видим, что можно с ведром сходить, то, значит, все - ходили. Кухня была у нас тут. Мы ж кормили их. И вот мы, сестры, санитары, там находились. В поезде полагалось три вагона на одну сестру. Представляете себе? Три вагона, битком набитые ранеными. Вшей там было ужас один. И мы справлялись. И один санитар еще был на каждом вагоне. И вот как кормить, так остановка где-то объявляется, ставят нас на запасной путь, и мы в ведрах несем и раздаем, кормим наших раненых. Туалетов не было, естественно. Это зима была уже. Это в августе было еще ничего. А потом — хуже. А мы там находились до конца операции... А Сталинградская операция закончилась ведь 3-го февраля 1943-го года. И было очень тяжело в этом отношении, ну с туалетами. Бывает, где-то среди поля остановят поезд, и тут же подается команда: «В туалет!» Ну тогда так не говорили: в туалет. Говорили: кто куда хочет. Вот высыпалась вся эта братия на поле и испражнялась.

- А вот вообще каким было положение в Сталинграде?

- Тяжелейшее было положение в Сталинграде. Вот мы подходили близко к Сталинграду, все это горело, все это взрывалось. Бои были страшные. И, несмотря на все это, все же наши победили, закрыли, окружили Сталинград, и раздолбали их в пух и прах.

- А пленных немцев видели?

- Да, да, конечно. Мы даже возили пленных немцев в санитарном поезде. Но не всех, естественно, а тех, кто был нужен разведке или кому-то другому. Привозили их. Но они были в специальном вагоне, такой замок висел, и часовой там же стоял. Почему часовой стоял? Потому что если бы знали солдаты, едущие в поезде, кто с ними едет, они бы их раздолбали. Правда? Но пленных я и потом уже видела, когда в пехоте служила. Ну а потом Сталинградский фронт закончился...

- А помните, как узнали о разгроме немцев под Сталинградом?

- Ну а как же? Господи Боже мой! И по радио, и везде, на каждом вокзале, везде говорили: «Ооо! Победа, победа, победа!» Победа под Сталинградом — это был триумф такой.

- О приказе «Ни шагу назад» что-то слышали? Как воспринимали?

- Воспринимали, как я понимаю, так. Что ни шагу назад — так это все и было. Так и должно было это быть. А как иначе? Но не было, конечно, такого, чтоб ни шагу назад. Было и отступление, было и наступление. К примеру, Житомир три раза из рук в руки переходил. Отступали и наступали. И я очень хорошо помню такой случай, что когда танки по пехоте лупили изо всех сил. Но это было потом, когда я в пехоту попала. Так как же пехота выдержит это? Она, естественно, отступает до какого-то рубежа. Потом — приказ: «Занять этот рубеж!» И пошли. Вот так и было.

- А как воспринимали поражения Красной Армии в начале войны у вас на фронте?

- Ну в 1941-м я на фронте не была — я тогда в санитарном поезде находилась. Возили в Иркутск и Новосибирск мы раненых, я же вам рассказывала об этом. Ну как было, как воспринимали мы это? Было так, что мы как-то не могли и себе поверить тому, что наши войска вдруг отступают. Я же говорю, что мы и не думали, что столько времени война продлится. Мы думали, что: вот-вот-вот, и все тут, все закончится. Мы думали, что это будет так же, как и Халхин-гол — там же все быстренько прошло, да и Финская война прошла тоже как-то быстренько. Мы думали, что и тут будет то же самое.

- Но верили тогда в победу...?

- Обязательно. Конечно, Господи Боже мой. Как не верить в это было?

- Что было после Сталинграда?

- После Сталинграда наш поезд расформировался, потому что он был побит-разбит. Если здесь его разбомбило, то на Сталинградском фронте наши санитарные поезда прямой наводкой расстреливала артиллерия, потому что мы подходили к вокзалу, грузили раненых. Вот у меня есть стихотворение об этом, например, такое:

Я помню Сталинград,

И санитарный поезд:

Товарных три вагона на сестру.

Грузили эшелоны мы в снегу по пояс

Обмерзшими руками на ветру.

Давался час нам на погрузку.

Шестьсот солдат вмещал наш эшелон

Под тридцать человек битком набитый,

Подпрыгивал как мячик наш вагон.

Фашисты беспощадно нас бомбили,

Хоть на вагонах были красные кресты,

Но разлеталось в небо все,

Сирены дико выли,

И разлетались веером бинты.

А раненые из вагонов выползали,

Чтобы от бомбежки спрятаться в лесу.

На бреющем полете фашисты добивали.

Тела распластанные мерзли на снегу.

А мы, девчонки, задыхаясь дымом,

Размазывая слезы по лицу,

Солдат убитых с поля убирали,

Грозили кулаком фашисту-подлецу.

И если б мы зенитчицами были,

Взяв кулаки, мы думали тогда,

Мы б этого фашиста раздолбили,

Не видеть ему б неба никогда.

В распоряжении нашем не было зениток,

Мы не могли фашиста в небе расстрелять.

Наш арсенал: шприцы, бинты и нитки,

Чтобы солдатам раны зашивать.

Они на нас внезапно налетали,

Как говорили в старь: исподтишка.

А если б нас зенитки провожали

Тогда бы там была каша та (неразборчиво).

Но что поделаешь? Так было и прошло,

Не дай нам Бог такого повторить,

И чтобы никогда не возвращалось зло,

Нам нужно мир навеки сохранить.

|

Нина Скворцова. |

- Так что было после Сталинграда-то?

- Значит, на чем мы с вами остановились? На Сталинграде. Значит, в Саратове был такой пункт распределительный что ли. Нас послали туда, и там сформировался вот этот самый поезд 10-61, номер такой у него был. И вот нас послали туда, на Сталинград. Когда Сталинградская битва закончилась, получилось следующее... У нас фронтовой эвакопункт такой был, где мы получали все снабжение, и одежду. Этот пункт находился в Камышине на Сталинградском фронте. Когда закончилась Сталинградская битва, наш поезд расформировали. Так вот, в этом Камышине этот наш поезд остался, а нас направили в Саратов на пункт сборный, и там формировался медико-санитарный батальон 9-го корпуса 3-й гвардейской танковой армии. И вот я, значит, была откомандирована туда. И еще одна девочка с Тамбова туда тоже была направлена, звали ее Валя Хитрова.

Мы, значит, в медико-санитарный батальон мы попали. На формировке мы постояли под Тулой сколько-то, и от Тулы, значит, мы пошли на Орловско-Курскую дугу. Наш медсанбат в Орле стоял. Но там бои были дикие. Танковые бои там шли, в этом Курске-то, и раненых было тоже много, и к нам в медсанбат их все везли-везли-везли. Вот сутки, двое, четверо все это продолжалось. Беспрерывные шли у нас перевязки. Вот хирурги прямо падали у стола в обморок. Ведь ни поесть, ни попить, ни отдохнуть, ничего они не могли. Смен-то никаких не было у них. Это не то чтобы сейчас: 8 часов отработал человек, и уже отдыхает. Ну и в медсанбате я служила... Мы прошли Сумы, и Украину. Где-то перед Киевом со мной произошло следующее. Забыла, как деревня там называлась. Но, короче говоря, к нам в медсанбат приезжает врач из передовой, с пехоты, и говорит: «У меня всех медиков побило. Может быть, есть желающие пойти в пехоту?» Мы с подружкой тамбовской Валей Хитровой подняли ручку. «Хотите туда?» - спрашивает. Говорим: «Да, хотим. Мы так себе думали, что мы еще не все сделали, что мы могли бы сделать вот в помощь раненым.» И вот мы изъявили желание пойти пехоту. Мы думали, что вместе будем, а нас в разные бригады направили: я в 69-ю попала, а она — в 70-ю. И в батальон пехотный я попала: это был первый батальон, вторая рота. И вот представьте: 100 человек мужиков и я, одна девица. Мотопехота это была. У нас в армии было три корпуса. 6-й, 7-й танковые, а 9-й корпус — это была мотопехота. Мы на танках врывались в деревню, потом пехота, значит, спешивалась, вела бой, а танки шли дальше. Ну и вот, когда я пришла в пехоту, конечно, я никогда себе не представляла, что это такое. Но была санрота при батальоне, где мы получали все, что нам нужно было...Когда пришла в пехоту, со мной произошел один интересный случай. А я, знаете, когда была в медсанбате, привыкла на машинах ездить. Привыкла, что для дела или машина стоит, или же - поезд. И когда я прибыла на передний край, то спрашиваю командира: «В какую мне машину садиться?» А он отвечает мне так: «Ну в какую машину садиться? Это — минометная машина, это — кухня. А это пехота, сто верст прошел — еще охота. Так что давай. Котелок есть?» Говорю: «Нет.» Он: «Как это без котелка?» Потом спрашивает: «Каска есть?» Говорю: «Нет.» Говорит: «Как же ты без каски?» Ну и вот так разговор шел. «Ложка есть?» «Ложка есть.» Налили щей, поели. Старшина спрашивает: «Портянки умеешь подматывать?» «Нет.» Где я портянки могла научиться перевязывать? Он показал: вот так, так и так. У меня есть еще стихотворение на эту тему, как я в пехоту попала:

Когда в пехоту я пришла из медсанбата,

Смеялись надо мной солдаты, и говорили:

Ты как марсианка, не можешь подмотать портянки.

Ну я кое-как портянки подмотала,

Насупилась, и в строй солдатский встала.

Шагали мы весь день, до самой ночи.

Измучились, устали очень.

А у меня уж так раздулись пятки,

Что на сапогах полопались заплатки.

В глазах моих стояли слезы

От этой жуткой и позорной прозы.

А к вечеру устроили привал нам на пригорке,

Солдаты дали покурить махорки,

И говорят: ну что ты за воин, когда ты плачешь от мозольной боли?

Но увидав растертые в кровь ноги,

Все удивились моему терпению и воле.

Мой первый марш двадцатипятикилометровый,

Политый сплошь солдатской кровью.

И после марша - сразу бой,

под завывание «Катюш» и минометный вой.

И первый раненый, метавшийся в агонии,

Державший глаз на окровавленной ладони.

Действительно, это было так.

- А что это был за случай с окровавленным глазом?

- Это был у нас, значит, первый бой, когда мы заняли оборону после этого 25-километрового марша. Я тогда ни ног, ни рук, не чувствовала, - ничего не чувствовала. И я как в окоп упала, и меня как магнитом притянули. Там, значит, было темно. В ночь как-то начался бой. Летели пули такие трассирующие, и мне казалось, что они все в меня летят. Мне страшно было невозможно. Начался бой. Солдаты, как всегда, убежали за родину, за Сталина, вперед. И вдруг я слышу дикий крик. Это было меня прямо на бруствере окопа. И я вижу следующее: солдат лежит и дико кричит. И вот так глаз у него вырван, и он его держит. Мне так было страшно от этого. Но надо было ему оказать помощь, и как-то так от себя уже страх отлетел. Ведь на фронте было так, что и там кто-то кричит, и там кричит, и там кричит... Надо было их всех перевязать. Батюшки, первый бой был очень страшный. На фронте все время страшно было! Но уже потом, со временем, как-то немножко начинаешь адаптироваться к этому, к этой обстановке. Вот у Юлии Друниной есть стих такой:

Я только раз видала рукопашный:

Раз наяву и тысячу во сне.

Кто говорит, что на войне не страшно,

Тот ничего не знает о войне.

Это действительно было так. Ну а потом, значит, нашему батальону был дан приказ форсировать Днепр в районе сел Малый и Великий Букрин, это было там, на правом берегу реки. По приказу ночью мы должны были тайно форсировать Днепр, взять огонь на себя, отвлечь немцев с тем, чтобы дать возможность переправиться нашим корпусам танковым. Ну вот мы должны были переправиться. Сначала нужно было переправу сделать... Но там быстро сделали переправу понтонную. И наш батальон переправился, потому что нам помогли партизаны, которые дали нам плоты, дали нам лодки. Мы переправились на правый берег и там закрепились. Был страшный-страшный бой. Ну, конечно, погибло там очень много народу. А переправлялись на плотах, на лодках. Кто там и на деревьях, кто мог плавать, переправлялся. Но фашисты все равно нас засекли, подвесили над нами эти фонари такие и стали обстреливать. Очень много народу погибло тогда. Но все равно переправились. За эту переправу, за этот массовый героический подвиг 31 человек из нашего батальона получили звание Героев Советского Союза. Из батальона! А это - редкий случай, чтобы из батальона столько было героев. У меня есть книга — мемуары об этих боях. И там наши, с нашего батальона, тоже есть. И есть в том числе там такой капитан Балаян, командир нашего батальона, который тоже получил это звание. Но в него было прямое попадание мины, и от него клочья разлетелись. Он погиб, короче говоря. И вот, значит, переправились мы туда. Бои были там страшные. Немцы заняли оборону такую. А там еще местность была такая, что танкам очень трудно было преодолеть это пространство. Мы там стояли до октября, до половины октября, и все никак не могли пробиться к Киеву. И вернулись потом назад. Переправились тогда, помню, мы через Днепр: 250 километров прошли и уже форсировали Днепр уже в другом месте. И вот только оттуда мы прошли на Киев. И был приказ Сталина: к 7-му ноября чтобы Киев был освобожден от фашистских захватчиков. Конечно, опять с помощью партизан это сделали, потому что партизаны очень и очень помогали нам. 6-го ноября в 5 часов вечера Киев был освобожден войсками 3-й гвардейской танковой армии. Но не только мы, но и другие части участвовали в этом его освобождении... И ночью, кстати, было это наступление на Киев. Танки шли с включенными фарами и сиренами. Так Киев наша армия освобождала, и так же то же самое было при взятии Берлина: наша армия туда тоже входила.

- А как непосредственно в Киев вошли, помните? В каком был город состоянии?

- Ну а как же? Помню. И артподготовка была проведена страшенная. И танки эти шли. И вот когда мы вошли в этот город, вот пехота, нас встречали с хлебом-солью, у кого это было. Все — с такой радостью нас встречали. Кстати, Киев был разбит вдребезги.

- То есть, сильные разрушения были?

- Очень. Кстати, прежде чем в Киев войти, были очень сильные бои. И, помню, была деревня Горенка такая, и же там река была Горенка. Так вот, значит, мы на танках влетели в эту деревню, пехота начала бой, и в это же время на нас налетела авиация. Танки стали уходить в лес. Мы со старшиной спрятались под один танк. И он стал уже разворачиваться и чуть нас не раздавил. Ему начали кричать. Ну мы вылезли оттуда. Это был 1943-й год. А в 1945-м году в начале я была откомандирована в ансамбль песни и пляски, и механик-водитель, который чуть меня не задавил, был тоже туда откомандирован, у него замечательный голос был. Вот мы полюбили друг друга и прожили 54 года вместе. Вот сейчас уже 15 лет как его нет. Он был старший сержант. И вот оказалось, что это он меня чуть не раздавил.

- Где проходил ваш путь после освобождения Киева?

- А после освобождения Киева мы пошли дальше на Украину. И Львов, и Западную Украину проходили.

- Бандеровцы встречались?

- Да, бандеровцы стреляли нам в спину. Было такое. Особенно пехота когда проходила через леса, мы это ощущали очень и очень даже.

- Помните конкретные случаи этого?

- Ну как помнить случаи? Ну просто люди падали, умирали, погибали. Как про это конкретно можно еще рассказать? Все было у нас. Я помню, как мы и отступали, как и наступали. Как, например, такой случай. Это было под Бердичевым. У нас там пехота залегла. Тут в бой нужно, а танки как вышли немецкие и как стали по по пехоте долбать. Естественно, стоит одному подняться, второму-третьему, как все побежали. И как побежали, так прямо аж до командира корпуса бежали. Построил он нас, командир корпуса, раздолбал и сказал: «Завтра к двенадцати часам дня чтобы эта территория была занята.» Приказы исполнялись точно. Ну за неисполнения приказов и за нарушения, естественно, люди наказывались. Но это смотря в какой степени все было. Вот, например, был такой случай у нас, который мне запомнился. У нас мальчик был в разведке. Лет двенадцать ему было. И он что делал? Вот мы когда подходили, когда в обороне стояли, то там, к примеру говоря, немецкая деревня была. Так вот, мы оборону занимали когда, его послали туда: одевали на него одежду такую крестьянскую, и он засекал огневые точки, приходил, и все точно по карте передавал. И, значит, наша артиллерия лупила по ним, по немцам, тогда. И вот, случилось так с ним, значит. Нам была придана минометная рота, а в этой минометной роте почти все были из заключения: не штрафбат это был, а люди туда были взяты из тюрьмы. Пошли воевать. И воевали, между прочим, так, что или грудь в крестах, или голова в кустах. Нас вывели на отдых, у нас была оборона. И «Второй фронт» прислал нам запечатанные такие большие куски сала. Но до нас не доходило это: офицерам только давали это сало, и не только, но и сардельки, сосиски. Чего там только не было!!! И минометчики, которые про это знали, этого мальчика попросили: «Ты разведчик, ты знаешь все. Давай, вот тот склад, сходит туда и принеси нам сала.» Он это все сделал. И командир роты, к которой этот мальчик принадлежал, как же он его наказывал? Он заставил его вырыть могилу, поставил его перед ней, но стрелял не в него, а над ним. Мальчика в три раза стреляли. Все этим были возмущены до предела. Из-за такого кусочка сала — и такое наказание ребенку, который действительно сделал много, придумать? И чтож вы думаете? В первом же бою солдаты застрелили этого командира роты. Вот так расправлялись. Где-то суд судил, а где-то и самосуд был. А потом этот мальчик получил орден Красной Звезды, остался жив. Фамилии его я не помню.

- А за самосуд судили вообще, если такое было?

- Ну если считали, что этот самосуд был правильным, то никто и не поднимал этот вопрос. Если же было это из каких-то целей других, то что-то было... Всяко было!

- А показательные расстрелы проводились у вас?

- Не-а, нет.

- После Украины где проходил ваш путь?

- После Украины в начале 1945 года я была откомандирована в ансамбль песни и пляски 3-й гвардейской танковой армии. Мы прошли всю Украину и к Польше подошли. Вот Сандомир такой был. Там шла наша армия. Вот у меня даже знак есть — нашей 3-й гвардейской танковой армии.

- А как получилось так, что вас в этот ансамбль откомандировали?

- А получилось так, что в моих документах было где-то написано, что я работала до войны в ансамбле песни и пляски, еще в школе учась. Я ж вам об этом уже говорила. Это было в Тамбове.

- Как проходили эти выступления?

- «На ура». Но сцены как таковой не было, естественно. Грузовая машина была для этого, открывались борта в разные стороны, и хор стоял на ней и пел, и танцоры стояли там, и потом танцевали.

- А в каком количестве был ваш ансамбль?

- 60 человек нас было. В каждой армии были такие ансамбли. Да: в каждой армии и на каждом фронте были ансамбли. Вот я туда и попала. А как? Я уже вам говорила. Было у меня записано, что в тамбовском ансамбле я работала, и где-то это просочилось.

- Каким был репертуар ваших исполнений?

- В основном были военные песни, естественно. Пляски были победные: цыганская, украинская, народные пляски. Руководил хором у нас Мусин такой из Краснознаменного ансамбля. Танцевальным коллективом у нас руководила Леплинская из Ленинградского Мариинского театра. У нас программа была очень хорошей. И вот одна из песен, которую пел на концертах мой супруг, я когда выступаю в школе, я ее тоже пою — «Котелок».

Но есть из интересных находок

На любой из военных дорог.

А вот однажды во время похода

Мы солдатский нашли котелок.

Котелок никуда не годился,

Но исправил его я как мог.

И решили мы убедиться:

Но как же будет варить котелок?

Первым делом картошку сварили,

В котелке заварилась она,

А после этого чай вскипятили

И котелок осушили до дна.

И в наплыве табачного дыма

Сделал вывод бывалый стрелок:

Что для воина все достижимо,

Но лишь бы только варил котелок.

Принимают все. И тогда принимали замечательно, и сейчас.

- А как вообще воспринимали ваши выступления солдаты?

- О-ооох, «на ура» всегда. Всегда «на ура», потому что репертуар был доступен всем, не было таких песен, как сейчас, когда три строчки только есть, и повторяют все это под музыку. Была песня «В лесу прифронтовом», которую исполняли, - вот уж такая песня. Сейчас я не могу всего этого, что пели, вспомнить. Программы-то у меня не осталось на руках. Но, во всяком случае, для солдат все это было общедоступно. И русские народные песни были. И военные песни были, и романсы были. В репертуаре было все, потому что у нас оркестр был хороший очень, и певцы замечательные очень.

- А дополнительно вы как-то репетировали?

- Ну а как же? Репетиции были. Когда мы в ансамбле были, мы при штабе танковой армии были. И штаб там располагался, или школа, или что-то, не знаю, но нас туда определяли, и мы там, помню, все репетировали-репетировали-репетировали. И вот когда мы были в Москве в этом году и пришли в Большой театр, то там был такой Григорович. Знаете, наверное, он там главный балетмейстер. Спектакля не было.Он репетицию проводил. Ну и мы подошли к нему. А наш директор, которая со мной была, ему и говорит: «Очень приятно. Вот Нина Петровна. Она во фронтовом ансамбле танцевала.» Он сразу так спросил: «А кто руководил?» «Мусин и Леплинская.»Он улыбнулся и сказал: «Знаю, знаю, знаю.» Уже в те времена они были, так сказать, знаменитыми. А вот, кстати, наверное, помните, была такая киноактриса Жеймо: та самая, которая Золушку играла в фильме «Золушка». Вот ее родная сестра у нас была в ансамбле. А у них вся семья были циркачи. Но она играла на ударных инструментах: на ксилофоне и на барабане. А к нам она так попала. Они с бригадой приехали. Там и певцы были. Все, они с бригадой приехали выступать. Это на фронте было. Это сколько-то бригад там, значит, было. Русланова приезжала, да и прочие тоже приезжали на фронт. И ей так понравился наш ансамбль, что она у нас осталась. Вот у меня сохранилась фотография, где она сидит за барабаном.

- А как часто вы выступали?

- Да почти каждый день. А то в день по два раза были выступления. И также нас обстреливали: потому что это же было скопление солдат. И вот, когда солдаты смотрят концерт, летит эта «рама», немецкий этот разведчик. Он, когда это видит, сразу докладывает и начинает бомбежку. Со мной была санитарная сумка всегда: я и там оказывала помощь раненым.

|

С ансамблем. Нина Скворцова — вторая слева. |

- То есть, случалось вам, находясь в ансамбле, оказывать помощь?

- Да.

- А окончание войны где застало?

- Мы 9-го мая уже были в Праге. Наша армия после взятия Берлина была направлена в Прагу, потому что, вы знаете, правительство Чехословакии обратилось к нашему правительству за помощью. Ее ж хотели подорвать, она как Краков. И несколько армий и нашу послали туда. И мы 9-го мая были уже в Праге и давали концерт. Когда пал Берлин, мы у стен рейхстага давали концерт 2-го мая. А 9-го мая в Праге давали. Прага нас встречала с цветами. У каждого дома стояли столы, накрытые винами, разными закусками. Вот у меня тоже есть об этом такое стихотворение

Был месяц май, был День Победы.

От счастья замирали у нас сердца.

Война закончилась, закончились все беды,

Мы думали, не будет им конца.

Вся Прага расцвела тюльпанами, сиренью,

Когда вошли в нее солдаты той войны.

Встречало нас все население.

Наздар, наздар, наздар, - кричали все, бросая нам цветы.

Но чтоб досталась долгожданная победа,

Четыре года пришлось нам повоевать.

На нас обрушились все горести, все беды,

Об этом даже страшно вспоминать.

Вот я помню бой под Пущей Водицей,

Свист пуль и минометный вой,

Когда подбросила меня, как раненую птицу

И кинула в окоп, засыпав все землей.

Окоп солдаты быстро откопали,

Узнав меня по рваным сапогам.

И после боя нежно обнимали, оказывая помощь раненым ногам.

Так было страшно, помнить неохота,

От дрожжи не спасала даже нас шинель,

Когда в атаку шла мотопехота,

А сверху разрывалася шрапнель.

Но все прошло. Но не покрылося забвеньем,

И снится ветеранам та война,

Мы пережили все,

И наше поколенье

Об этом не забудет никогда.

- А войну в каком звании окончили?

- Старшина я была.

- А как вас награждали на фронте?

- Ну при армии был наградной отдел. У меня из наград есть орден Красной Звезды и медаль «За боевые заслуги». Ну я узнала, что меня наградили орденом тогда, когда я привезла раненых из Днепра в свой медико-санитарный батальон, в медсанбат. Я, помню, пришла, а там уже говорят: «Ой, Нинка приехала, Нинка приехала!» И мне дают газету, где написано — Скворцова Нина Петровна, награждена орденом Красной Звезды. И потом пригласили меня в наградной отдел и вручили. А медаль «За боевые заслуги» уже Рыбалко вручал, командующий танковой армией. Было такое Рождество, были Рыбалко, Конев, и уже вручали медаль.

- А за что орден Красной Звезды вам дали?

- За сто человек, вынесенных с поля боя вместе с оружием и боеприпасами. Это было вот в 1943-м году.

- А «За боевые заслуги» за что дали?

- «За боевые заслуги» нас уже награждали, когда мы служили в ансамбле песни и пляски, потому что мы давали концерты непосредственно на передовой линии фронта. Мы 2-го мая 1945-го года, когда пал Берлин, еще горел и взрывался, давали концерт у стен рейхстага. И я танцевала там.

- А вот, Нина Петровна, такой вопрос: вообще мирное население в тех странах, которые вы освобождали, как оно вас встречало и к вам как относилось?

- Вот в Чехословакии нас встречали с распростертыми объятиями. Румыния — как-то не очень встречала. Даже после, когда закончилась война, было такое: вот перед нами шел эшелон демобилизованных, и он в Румынии был подорван. Из этого уж понятно, какое было у них отношение к нам. Но это, наверное, потому, что румыны воевали вместе с немцами против нас. Польша очень добро к нам относилась. В Австрии, когда вот уже война закончилась, нас перебазировали из Чехословакии в Австрию, там тоже нормально к нам относились.

- В Вене, насколько я знаю, особых разрушений не было.

- Прага была почти не разрушена — там всего несколько домов было разбито. Но Вена была побита. Но Венский театр был цел, и мы там слушали оперу «Чио-Чиосан». Особенно наш оркестр поразило то, что оркестр там в опере всю оперу играл без нот. Представляете себе? Но сама Чио-Чиосан — она же девочка должна была быть, ей 14 лет. А играла ее, и голос у нее был замечательный, вот такая тетенька. И когда она упала, нам было смешновато. Но здорово было. И встречали нас хорошо... Нормально мы там жили до демобилизации.

- А в Германии и в Берлине как население вас встретило?

- Когда мы вошли в Берлин, там не было почти жителей. Но мы же не ходили по домам, не смотрели, как там и что. Но, вот когда закончились бои, из деревень откуда-то, из лесов возвращались мирные жители в Берлин. И стояли на дорогах наши эти самые кухни и кормили этих детей, стариков. В основном-то, конечно, дети, старики, женщины встречались...

- Мирные жители на ваши выступления приходили?

- Нет, этого я не помню. Но им было не до концертов, конечно. Ну они и боялись всего. Это же была война. Тоже надо ведь сказать, что не все были добропорядочными людьми. Было такое, что и насиловали, и воровали, и когда наши войска вошли в Германию, тут разгул был такой, что и магазины летели к чертовой матери.

- То есть, было мародерство?

- Было-было-было. Но — две недели. Потом поступил такой приказ: «За мародерство — расстрел! За изнасилование — расстрел!» И все, прекратилось это дело.

- А вы сами встречали такие случаи?

- Ну при мне никто никого не насиловал, естественно.

- А разграбления были какие-то?

- Ну это-то да, конечно. Помню, как-то приезжает Рыбалко, командующий армией, и говорит: «Мне надоели мои артистки в этих гимнастерках. Одеть всех, чтоб они выглядели как артистки.» И из магазинов местных нам целый фургон привезли одежды, хоть нас там и было четыре девчонки. Или же шесть нас было. А целый фургон нам привезли одежды. Ведь это же не купили, а из магазина просто взяли и привезли.

- Как вели себя раненые?

- По отношению ко мне со всем добром. Но вы, может быть, имеете в виду другое? Вот фильм недавно вышел про войну, где медсестра раненого перевязывает, а он ей и говорит: «Покажи мне сиськи!» Это самая настоящая дикость. Даже придумать этого нельзя! А раненые — они очень тяжело переносили свои раны. Вы знаете, я вам скажу, что женщины легче переносят раны или боль, чем мужчины. Помню, на фронте кричали все: «Вай, вай! Скорей-скорей!» Особенно бывшее население со Средней Азии так себя вело. Бывает, из их числа солдат говорит: «Сестра, иди скорей, сейчас меня ранить будет!» Вот он вытащил руку из окопа и сидит-ждет, пока его ранит. И говорит: сейчас меня ранить будет. Ну это уже зависит от человека, от того, как он себя поведет, терпелив он - не терпелив, больно — не больно. Но всем больно было. Один случай — так вообще был. У него, у раненого, кишки выскочили. Он стонет. А другому палец оторвало, и он визжит диким голосом.

- Самострелов встречали?

- Лично я самострелов не встречала. Но был такой случай, когда одного человека посчитали самострелом. Это было под Пущей Водицей, - у меня это место в стихотворении, которое я вам прочитала, есть. В этом месте меня контузило же. Там был бой такой. В общем, там было так, что наши танки и немецкие танки прямо друг на друга шли со страшной силой...И находился там солдат-ПТР-овец, ну, знаете, ПТР - противотанковое ружье, которое стреляет по танкам. Этот солдат стрелял по танкам. И у него ленту с этим, чем он стреляет, что-то заело, ну никак не получается стрелять. А танк все идет. Он берет, вытаскивает и начинает забивать снаряд. Вот в руке у него уже снаряд. Он начинает забивать сгоряча в ствол вот рукой, и у него в руке разрывается этот снаряд, и ему вот так отрывает руку. И вот я когда привела его в санчасть, я привела его, потому что он не мог идти, и врач посчитал, что это он специально сделал. Я не знаю, как сложилась его судьба. Вот так. А чтобы видеть, как самострелы себе это делают, то я этого не видела.

- Вы были ранены во время войны?

- Была ранена и контужена.

- Расскажите о том, как это произошло.

- А контузило вот так меня, значит. Сзади меня разорвалась мина. Подбросило меня в окоп и засыпало землей. Потом дня три у мня и отсюда кровь, и из ушей кровь потекла. Но я не пошла никуда, и из роты я никуда не уходила. А ранило меня вот в ногу. И вот сюда попал осколок (показывает), потом он под кожей прошел и упал в сапог. Представьте себе, он потерял убойную силу. Ватные брюки и ватный сапог пробил. Вот солдатики меня и перевязали. Видят, что кровь из ноги идет, и перевязали. Но я никуда не обращалась. Я никуда же не уходила с передовой.

- А какие ранения были вообще наиболее характерны во время войны?

- Ну пулевые в основном. Было так: вот разрывная пуля если попадает, сюда, к примеру (показывает на ноге), то маленькая дырочка от нее остается, а на вылете она разрывается, и от этого такая огромная дыра делается. Это очень тяжело переживаешь, когда видишь. Но это - смотря куда она попала, эта пуля. Ну руки, ноги отрывало очень часто. Челюсти отрывало. И особенно после артподготовки это было. Вот, например, 23 декабря 1943 года была артподготовка, и наступление 1-го Украинского фронта. 90 минут это дело продолжалось! Представляете, полтора часа стреляли из всех видов артиллерии. Начала пехота, и закончила пехота. Минометы лупили все. И вот когда входишь на это место, которое было обстреляно, там вообще становится страшно. Кишки на дереве висят, и руки, головы, ноги валяются. Все перемешано. Это ужасно, конечно, было видеть. В бою же бежит человек — и в руки, и в ноги, ну везде попадали пули. И осколки. Если разрывается граната, осколки летят же в разные стороны. А шрапнелью по пехоте когда стреляли — было ведь то же самое. Ведь что такое шрапнель? Тоже ведь осколки.

- Видели ли вы, как вели себя солдаты при наступлении? В атаках, например.

- А как же? Ну я ж непосредственно была там. Героически вели себя.

- А вот кричали возгласы «За Сталина»?

- Да. «За Родину», «за Сталина» — так кричали. Сталин - это был наш бог.

- Вообще каким было к нему отношение, к Сталину?

- К Сталину было отношение самое наилучшее. И то, что сейчас на него льют, я не знаю и не понимаю чего, то я, например, этого тогда и никогда не слышала и никогда не видела. И все те, кто жил в наше время, это знают. Ну когда он умер, еслиб он был плохим, разве столько народу приехало бы на его похороны? Там столько народу погибло. Задавили друг друга, чтобы увидеть только его и дотронуться до его гроба. Ну так ведь? А если бы он был бы плохим, разве бы это было в 1953-м году? Вся страна рыдала в буквальном смысле слова.

- Что вы всегда обычно носили в санитарной сумке?

- В санитарной сумке у меня были йод, бинты. Но у нас еще вот, например, такого большого размера были бинты для крупных ранений. Там сделано было так, что вата была в середине, и все это прошито было бинтом. Вот две таких штуки у меня было. И если я перевязывала, одна штука крепко держалась, а вторая двигалась на бинту, вот так: туда-сюда. Потому что если же ранение крупное, то одну штуку, как правило, сюда кладешь, и вторую - тоже. И тогда только перевязываешь. Вот индивидуальные пакеты еще были там у меня, например. А в основном индивидуальные пакеты разного могли быть размера. В санитарные сумки это не помещалось, и поэтому делала так: вот в рукава натолкаешь это, в брюки натолкаешь, и идешь к раненым. Но там, на передовой, в основном ползешь, а не идешь, потому что идут — бегут в бой солдаты, а ты уже ползешь только. Ведь если же я перевязала раненого, я должна была его оттащить куда-то в какое-то определенное место. И было так: одного в эту воронку тащишь, второго тоже в эту же воронку тащишь, потом - третьего... Или где-то кусты стоят. И я туда кладу. Но делала так, чтобы знали, потому что за мной рота носильщиков шла: и поэтому, если я раненого куда-то притащила, то на какую-то палку бинт, привязала. И уже было видно, что здесь раненый. А чтобы его перевязать, к примеру, вот такие ножницы были гипсовые так называемые. И делаешь, бывает, ими так: разрезаешь сапог, разрезаешь брюки, разрезаешь кальсоны, открываешь все это, обрабатываешь рану, перевязываешь. Потом это все нужно завязать было. И не только, но и его на плащ-палатке оттащить. Это сколько времени нужно? Вы, наверное, заметили, что у нас есть такая улица нашего города — имени Елены Ковальчук. И вот недавно мы были на экскурсии в музее, где и про нее есть материал. Порфирьев там такой вел нам экскурсию. И вот он рассказал, что она была медсестрой на фронте и одновременно выносила с поля боя четыре человека раненых, одновременно. Я у него спрашиваю: «Как одновременно?» Он говорит: «Одного она так несла, второго здесь, четвертого так.» Я говорю: «Вы можете это сделать?» «Нет.» Спрашиваю его: «А как она могла это сделать?» Четверых можно за бой вынести, это да, но никак не одновременно вынести их столько с поля боя. Вывести — это уже другое дело. Ну под ручку, например, вести. Ну правда ведь? Она погибла. Она перевязывала командира полка, и замедленного действия снаряд попал к ним, и их разорвало. Это где-то в Литве было. Или здесь, в Восточной Пруссии, когда они ее освобождали. Ее представляли к Герою Советского Союза: она была в одной своей части, и там насчитали, что около 800 человек она вынесла с поля боя. Но героя ей так и не присвоили. Но на улице 1200 есть стоит ей отдельный такой памятничек.

- Было ли такое у вас на фронте, что медикаментов не хватало?

- Не хватало. Я вот говорю, что у нас при батальоне была санрота, и вот эта санрота нас снабжала. Когда уже вот это все закончится, идешь туда, или ползешь как-то там, и тебе дают еще чего. Медикаменты загружаешь, и все.

- Случалось ли нацменов лечить?

- Про то, как они себя вели, я скажу, что они так говорили: сестра, иди, меня сейчас ранить будет. Вот так вот они себя вели! Вот, например, даже когда мы стояли на формировке, такое тоже было. Я тогда в медсанбате была. Мы стояли на формировке в Туле. И у нас лежали таджики. У одного, по-моему, воспаление легких было. И лечила их. И сульфидин под расписку давали мы им: этот порошок, по нескольку штучек. А под расписку его выдавали потому, что он очень редкий и очень эффективный был. И вот скажешь этому таджику: «Высунь язык, порошок я дам.» Потом говоришь: «Запей водой!» А он выплевывает его с тем, чтобы лежать болеть в госпитале, а не идти на фронт. Были и такие...

- А немцев приходилось лечить?

- Лично мне не приходилось, но в санитарном поезде был вагон, где возили немцев раненых. Кстати, вот еще что вспомнить хочу. Вот я вам рассказывала, что у меня не было ни каски, ничего. Вот ползу я.. Грязь. Вот по грязному полю ползешь когда, это же ужас один. И мне попадает в руки каска. Я так обрадовалась этому. Смотрю: что-то болтается в ней. Ну я одела ее. А утром оказалось, что в ней кто-то варил кашу вместо котелка. И я была вся в саже, в каше, и солдатики надо мной, конечно, посмеялись.

- Одевались как во время войны?

- Когда смотришь в кино, что она, медсестра, вот в такой вот юбочке ползет, удивляешься... Ну как в юбочке поползешь? Брюки были у нас.

- Как кормили вас на фронте?

- Кухня варила еду. А на передовую солдаты вот такие большие термоса брали на спину и в роту несли, а там уже были котелки, чтоб есть. И нам давали еще такой паек НЗ. Там кашка была. Ну как это назвать? Концентраты. Раз котелок есть, то, бывает, водички зачерпнешь из болота, потом - на костер, а после — это же ешь.

- Было такое, что сто грамм выдавали перед боем?

- Было такое. Но это был спирт. Но там от этого спирта оставалось не все... Каждый старшина разводил пожиже. И перед боем давали. Но, может быть, не перед каждым боем, но выдавалось. Но у меня командир роты был такой, что он сам выпьет мои сто грамм, и все. Говорит: «Санинструктора позови. Дочка!» Мне было 19, а ему что-то около 50. «Дочка! - говорит он мне. - Я уж твои сто грамм выпил. А то я чуть приболел.» Я говорю: «Ну ладно уж. Чего сделаешь?» Но я хочу сказать, что к нам, к девчонкам, ну кто в медсанбате и на передовой, относились с большим уважением, с большой любовью такой вот человеческой солдаты. Они никогда не давали, чтобы кто-то вот нас обидел. Кто-то что-то сделает не то — тот сразу треснет в лоб. Ну и я тоже умела треснуть в лоб, если что. И когда нам, женщинам, говорят: «Да вы, вас там это...» Я говорю на это: это зависит от человека, как он себя поведет. Но чуть-чуть в тылу, конечно, командиры, генералы — они, естественно, как говориться, обзаводились ППЖ. Полевая подвижная жена, - так это называлось. Но мне тоже предлагал один быть его ППЖ. Он был начальник медицинской службы армии. Когда он пришел проверять нас, то мы где-то стояли в обороне. И он на меня, значит, так посмотрел. У меня сапоги рваные, тут все рваное, вся грязная, и махорка в зубах. Он мне и говорит: «Пойдем ко мне адъютантом. Будешь носить хромовые сапожки.» Я говорю: «Спасибо, я в этих похожу, мне в этих удобно.» Так что все это зависит от человека. Вот мне встретился старший сержант. Я его полюбила и он меня полюбил. А что генерал чего-то захотел, — для меня этих понятий не существовало.

- Некоторые ветераны из числа бывших медиков рассказывали мне, что давали раненым для успокоения выпить кружку спирта. У вас было такое?

- Ну кружку спирта никто не давал. Но это - смотря какая кружка была... А так, конечно, бывало, что это давали. Но опять: это где-то в медсанбате, это где-то в госпитале. А на передовой как с этим было? У кого фляжка есть, а у кого ее и нет. У кого она есть, так он сам выпьет. С бутылками ведь не бегали там, на фронте!

|

Будущий муж Нины Скворцовой — Алексей Александрович Демешев |

- Страх испытывали на фронте?

- Ну страшно все время было. Конечно, страшно. Ну человек есть человек, и ему присущи все чувства. В том числе и страх.

- А что больше всего боялись на фронте: бомбежек или обстрелов?

- Ну и то, и другое было нам страшно. Ну бомбу ты увидишь, если он летит, где-то и что-то. А снаряд или мина когда летит, ты ж этого не видишь. Слышишь только: вжжжжж, ба-бах. Помню, мы на Днепре как-то стояли. Так там было так. Когда мимо мина летит, так про нее говорили: «На перепрввв-ууууу.» А если снаряд разрывался, то про него говорили: «Вам, вам.» Так что тут рассчитать трудно, чего было на фронте страшнее. И то, и то страшно.

- Под минометный обстрел попадали?

- Немецкий? Да. У них «Ванюши» были такие. Мы их еще звали ишаками. Потому что они звук такой издают: ыыы-аааа, ыыыы-ваааа, - и пошли, как говорят, десятиствольные и шестиствольные минометы. У нас «Катюши» были и еще были «Андрюши». Вот мины с такими набалдашниками наши «Андрюши». Его видно, как он летит. Немцы говорят: «Рус колхозными сараями начала кидаться.» И как долбанет. И нас тоже, конечно, обстреливали. Вот прямо горит земля, когда рвутся эти снаряды. Они реактивные, эти снаряды.

- Вшивость была на фронте?

- Миллионы были вшей. Переползали друг от друга. Потому что все в куче спали. Но у нас было с этим так: если же нас отвели в оборону, на отдых, то приходила машина вот с такой бочкой (показывает руками). Солдаты тогда снимали обмундирование и складывали. А потом они же опять это обмундирование одевали, и ложились опять рядом с человеком, у которого вши были. Так что вши были. И у немцев были вши. У меня как с этим получилось? Одного немца на расстрел вели. А я так замерзла: бе-бе-бе, в окопе сижу, мерзну. Замерзла вся! На меня смотрит этот немец с таким презрением. А на нем свитер такой шерстяной. И тот, кто вел его, значит, снимает с него свитер и мне бросает: мол, одень, замерзла. Ну и вот я его одела. Но там у него на свитере тоже был миллион вшей. Так что меня кусали и русские, и немецкие воши. И вот когда я пришла в этот ансамбль в начале 1945-го года, то вот в таком была, представьте себе, виде. Ватные брюки рваные, все было рваное, подшлемник был немецкий, тут же были санитарная сумка, тут же была полевая сумка, на бинтах у меня висели варежки, в кармане - парабеллум, и в зубах — козья ножка. Как посмотрел на меня этот начальник (у меня есть фотография, где я с ним сижу), он капитан был, то и говорит: «Это такая артистка пришла?» Я говорю: «Какая артистка?» Он говорит: «А ты знаешь, зачем тебя откомандировали?» Отвечаю: «Никак нет.» Говорит: «Будешь плясать в ансамбле.» Я говорю: «Я? Нет, я не дезертир. Я в роту иду обратно. Как это я так: с передовой и иду в ансамбль?» «Ты что, не знаешь устав внутренней службы?» - спрашивает. Говорю: «Знаю.» «Приказ начальника что?» - снова он меня спрашивает. Я ему сразу говорю: «Приказ начальника есть закон для подчиненного, который выполняется точно, безоговорочно в срок.» «Молодец! - он мне и говорит. - Чтоб козьей ножки я больше в зубах не видел. В соседнюю хату пойдешь, приведешь себя в порядок. Вшей выведешь, помоешься.» «Есть!» И вот я, значит, в соседнюю хату пошла. И бабушка такая как там увидела меня, так слезы у нее потекли градом. Потому что видок у меня был, так скажем, никудышный. Ну она воды мне наготовила, печку истопила. «Дочка, - говорит, - мы с тобой всю одежду бросим туда, как печка прогорит, и там все твои вошки лопнут.» Но там вместе с вошками все мое обмундирование сгорело. А нас откомандировали в ансамбль вдвоем: меня и старшину одного, Чоушкин такой был, тоже танцевал. Вот этот старшина дал мне потом свои трусы, свою гимнастерку. Шинель у меня была с собой. И вот я в таком виде сижу. И вот является мой будущий муж. «Здесь артисты?» - спрашивает. «Здесь, - говорю. - За-аходы.» И при разговоре нашем с ним, когда он спрашивал, где ты была, где воевала, где что, выясняется, что это он чуть не задавил меня танком. Вот так. И говорит: «Ничего себе!» И вот я в таком виде, в трусах, пока нас не обмундировали, я и ходила. Где-то через месяц мне дали брюки. А так шинелью все закрывалась.

- Бани организовывали на фронте?

- Бани, конечно, были. Однажды взвод одели, разули. Так у них там все сгорело. Они остались голенькие. Ждали, пока с тыла им привезут обмундирование.

- А оружие выдавалось вам на фронте?

- На фронте — автоматы. А пистолеты и наганы были у командного состава. Так как я автомат не могла с собой таскать, тут сумка, и тут сумка у меня были, то мне, значит, командир подарил парабеллум немецкий. И две гранаты, лимонки, у нас обязательно были. Пришлось и их тоже бросать.

- А замполиты встречались вам на фронте?

- А как же? Замполит роты был.

- Какое было к ним отношение?

- Нормально.

- А из особистов кого-то вы встречали?

- Встречались и особисты. С одним у меня был такой конфликт, когда я была в медсанбате. Фамилия его была Поляруш. У нас была палатка. Мы в палатках же жили. А у него не палатка была, а блиндаж. И однажды он меня вызывает. Думаю: «Чего-то я не так сказала что ли, что он меня вызывает?» А он, значит, воспылал ко мне чувствами, как оказалось. Я вообще решительный человек, и я ему дала пощечину. Он сказал: «Я тебя сгною!» «Гнои!» - сказала я ему. И ушла в медсанбат. Через некоторое время, когда бои пошли, он к нам прибывает, и ранен был он, извините, вот в зад. Как уж сюда ему попало, не знаю. Я вот и говорю: кто кого сгноит? Я ему шприц такой воткнула. Вот у меня с особым отделом вот такая вот была встреча. А так в основном при штабе армии был особый отдел. У нас никто никого там не преследовал, не вызывал, не приглашал. А еще у меня интересная встреча была с Маршалом Якубовским. Он, значит, командовал 91-й отдельной ударной танково-прорывной бригадой, приданной нашей армии. И когда мы уже вот в ансамбле были, в Германии, он лежал в госпитале раненый. И мы давали концерт в этом госпитале. А он лежал, у него отдельная большая палата была, в какой-то школе, а где, я уж не помню. И он нам пригласил, и мы давали ему концерт вчетвером. Вот я была, муж был, и еще одна пара была, мы танцевали. А он нам пел. Вот такая была встреча. А здесь внизу, в доме ветеранов, где я сейчас живу, есть бильярдная. И сюда приходит один дяденька. Так он, оказывается, его племянник, этого Якубовского. При разговоре выяснилось это. Говорю ему: «Батюшки, надо же!» А у меня была фотография в Киевском музее Якубовского, и там сфотографированы его родственники. Ну я ему и подарила, конечно, эту фотографию.

- А кого из командиров, из высшего начальства, вам приходилось на фронте встречать?

- Ну Павла Семеновича Рыбалко я помню уж очень хорошо, потому что он все время нас опекал. Вот создали когда ансамбль этот, он сам присутствовал при наших концертах, и сам подпевал. Конева помню, когда была в Баден-Бадене, и там у нас конкурс был военных ансамблей. Тогда война уже закончилась, это было в октябре, и Конев присутствовал на этом концерте, и он нас благодарил и мне вот так ручку целовал.

|

С подругами по ансамблю. Нина Демешева сидит крайняя справа. Стоит сестра актрисы Янины Жеймо. |

- А с Рыбалко общаться приходилось?

- Да. Он вот, например, когда мы в Австрии жили, ходил даже смотрел, кто где живет, следил за тем, чтобы мы жили даже в комфортных условиях. Он такой очень доброй души был человек. Он был маленький, толстенький такой. Жена у него высокая была. Она такой раздолбан давала шоферам, кто его что-то не так возил... Как она приезжала, так у нас говорили: «Ух, приехала. Рыбалко теперь покоя нет.» Вот она такая была. А он был доброй души человек.

- А кого еще из командного состава вы встречали?

- Да больше никого.

- Кто командовал бригадой вашей?

- 69-й бригады командиром был Дарбиньян такой. Он погиб тоже. А командиром батальона был Балаян. И вот такое было стечение обстоятельств. 60 лет прошло после войны, я еду в такси, и меня везет армянин, молодой парень. А я еду с цветами, мне нужно было отвезти одной из женщин моих больных цветы. Я же возглавляю организацию «Фронтовые подруги» у нас в Калининграде. Я говорю: «Быстренько, до часу нужно. Вот меня фронтовичка моя ждет.» А он меня спрашивает: «А че, и вы чтоли были на фронте?» Говорю: «И я была.» Мне никто не дает моего возраста. Вы тоже, наверное, не дадите?

- Да, не дам.

- Хе-хе-хе. И он, конечно, не признал меня за фронтовичку. Спрашивает: «А где вы воевали? А где что, туда-сюда?» Я говорю: вот там-то там-то, и командир — Балаян. У него глаза квадратными от этого сделались. А оказывается, брат нашего командира батальона Балаяна преподавал здесь, в университете в Калининграде, а этот вот мальчик оказался его внук. И вот он везет меня на машине. Представляете? 60 лет прошло после войны! А вот где-то в мае этого года я выступала в 54-й школе. Я очень много выступаю как ветеран войны. Ну выступила, рассказала, например, тоже вот про это форсирование Днепра, ну и про этого капитана Балаяна тоже рассказала. И через какое-то время ко мне звонок: «Нина Петровна, вот так и так. Можно к вам зайти?» «Пожалуйста», - говорю. Ко мне приходят семь человек Балаянов. А, оказывается, девочка, уже прапрправнучка его, Балаяна, учится в 54-й школе у нас. И когда я рассказала, она пришла домой, рассказала об этом маме-папе, всем. И вот, ко мне пришли Балаяны в гости.

- Вы его хорошо знали, своего командира батальона?

- Ну как? Он командир батальона был. Как я его знала? Меня спросили тоже вот так они: «Вы его знали?» Я говорю: «Да знала как командира батальона.» Ну у него какое-то заковыристое имя было армянское. Ну а там что, по имени называли чтоли? Меня спрашивали: а какой он был? Ну я помню, что он был небольшого росточка, у него вьющиеся волосы были, это я помню очень хорошо, лицо - продолговатое. А так что еще сказать? Там у нас три роты было в батальоне.

- А штрафников приходилось встречать?

- Да нет.

- А о заградотрядах не слышали ничего?

- Нет, у нас как-то не было этого. Мы на танках шли в основном, и десант у нас был. Но когда-то мы и без танков шли. Без танков! А так в основном ехали на танке: пехота садилась на танки, врывалась в деревню, начинался бой, а танки шли, значит, дальше, стреляли и выполняли свои функции, которые им, как бы сказать, были приказаны.

- Передвижения большие делали?

- Да. Вот первый марш был 25-километровый. Я впереди шла сначала, а потом меня привели уже под ручку. Но к этому привыкаешь. Теперь ножки бо-бо, коленочки болят.

- Война вам долго снилась после того, как закончилась?

- Да она и до сих пор снится. Есть и такое у меня стихотворение на эту тему:

Уж много лет как кончилась война,

Но мне все снятся взрывы и воронки,

Солдаты падают под шквалами огня,

И шепчет раненый: перевяжи, сестренка.

Уж много лет как кончилась война,

Но в снах моих идут за ротой рота,

И я иду в солдатских сапогах,

Вся грязная от крови и от пота.

Хотелось сильной быть и смелой как атлет,

А страх нас пробирал, как говориться, до печенок.

А что с нас взять, с молоденьких девчонок,

Ведь было нам всего семнадцать-восемнадцать лет.

И в санитарном поезде пришлось служить,

Мы вывозили раненых с пылающего Сталинграда,

Из под бомбежек, из под канонады,

Об этом не забудут, кто остался жив.

Уж много лет как кончилась война,

Но многим о войне напоминают раны,

И к вечному огню склонились ветераны

Почтить однополчан родные имена.

- А жили в каких условиях на фронте? Как спали?

- Как в каких условиях? В окопе.

- В домах останавливались, когда двигались?

- Ну да. Когда нас отводили на отдых, то спали, как правило, солдаты прямо на полу, в хате. Но мне какую-нибудь лежанку отводили.

- Какими были потери у вас, когда вы были в пехоте?

- Очень даже большими. Был штыковой бой, помню, как-то такой. И от роты осталось 12 человек. Забыла, как называлась эта деревня. Мы на танках туда влетели. И там случилось такое, что разведка немножко ну неправильно донесла о том, что да как. Сказали, что в этой деревне уже нет немцев, что они ушли уже. А оказывается, они были, и танки стояли их зарытые, - «Тигры». А «Тигры» - они когда бьют, то пробивают наши Т-34-ки. Конечно, хотя и броня такая у наших была, но досталось здорово. И вот мы влетели в деревню на танках, и завязался такой жуткий бой, рукопашный. И главное - туман был такой, что не видно друг друга было. Лупили там кто кого. И потом, уж я не помню, как это было, но нас, 12 человек, которые остались в живых, командир роты вывел ползком из этого ада. И вот он был ранен вот разрывной пулей. У одного нашего челюсть была оторвана. Это ужас был один. Один без ноги там был. Это какой-то был кошмар. И когда мы отошли, рядом какая-то хата стояла, и я зашла в хату, упала. Была я ну вот в состоянии прострации какой-то: когда человек не чувствует ничего. И вдруг меня кто-то оттуда за шкирятник берет и говорит: «Вот разлеглась, давай, немцы наступают, скорей.» Меня, значит, на машину, на минометную машину посадили, и вот мы только на ней отъехали, как в эту хату ба-бах — попадает снаряд. Клочья разлетелись только от хаты. Солдат не вытащить всех было, конечно. Вот такое жуткое было состояние, что просто не передать. Ну потом нас отвели на отдых, пополнили ряды наши. Раненые были отправлены в госпиталь, естественно. Ну а меня Боженька спас, и я вот жива.

- А медики часто погибали?

- Да. У меня подружка погибла. Перевязывала раненого. А тогда же бомбежка была. И была брошена бомба замедленного действия. Воронка там была, значит. Туда попала бомба, но не взорвалась. Подруга моя перевязывала раненого, и вот в это время взорвалась эта бомба. И вот мы от своей подруги нашли только голову и руку. Много их погибло, медиков. Почему к нам и приехал этот в медсанбат и сказал: «У меня всех медиков побило!» И еще мне запомнился один случай. Танк. Вот танк наш, Т-34-ка, стоит на нейтральной полосе.

Там немцы, тут наши. А там поле боя было такое. Обстановка на нем была такая, что днем туда ни вылезти, ничего, - все время обстреливают. И тут я вижу, что вот перед танком прямо лежит в нашу сторону раненый танкист, и вот он кричит диким голосом. Я не могу к нему подползти, ну никак. Вот ждали, пока, значит, станет темно, и вот тогда я поползла к нему. Двоим-троим туда невозможно было подойти, потому что немцы все время обстреливали эту территорию. Одна я так-так-так к нему подползла. Одна нога у него раздолбана вдрызг. Тогда я саперную лопатку привязала ему, потом - на палатку его положили. Поползли. Вот почти всю ночь я его тащила. Это я не знаю, сколько я протащила точно, но, метров 300, может быть - 500. И так - всю так ночь продолжалось! Помню, он кричит, немцы стреляют, эти трассирующие пули летят. Только вот когда подползла к тому месту, где совсем близко были наши окопы, наши солдаты вытащили, схватили его и туда к себе затащили. Вот это не передать вам, как это страшно и как это тяжело было.

- А вообще до какого места, как правило, вы раненых обычно дотаскивали?

- У меня было так, что я его, раненого, вытаскиваю, тащу его в воронку или еще куда-то, а за нами уже идет с носилками взвод. Носильщиков взвод — так это называется. Они его ведут в санроту, а оттуда уже - в медсанбат, который от нас находится уже где-то в трех километрах.

- А безнадежные раненые попадались?

- Ну еще бы! Конечно! Вот никогда тоже не забуду этого случая. Солдат прибегает и кричит: «Сестра, сестра, скорей! Там командир лежит, шинелью прикрыт.» Я открываю так вот шинель, и вижу вот что: у него вот такая рана в груди, и я вижу, как легкие работают. Представляете себе? Ужас такой увидеть. Ну естественно, я перевязала дырку. Но разве он может так жить после такого? Конечно, нет. И в медсанбате когда была, сколько на операционном столе умирало людей. Бывает, привезут в машине, а он уже «готов». И никогда не забуду еще одного случая. У нас палатка была ну уже для таких умерших. Мы отдыхаем уже, уставшие. И вдруг голос оттуда раздается: «Где мой вещмешок?» Думаем: батюшки, что это такое? А оказывается, что он, ну этот солдат, был ранен в ногу, и у него был болевой шок от этого. Когда его привезли в медсанбат, он был холодный, зрачки не реагировали, все, и сердце вроде тоже не билось. А пока он там полежал, он пришел в себя, и от нас пошел, но уже с костылем: перевязали ему ногу. Вот такие случаи были.

- А хоронили убитых как вообще?

- Ну были специальные похоронные команды, они за нами шли. На передовой во время боя некогда хоронить было. Вот тем, кто воевал непосредственно, некогда это было делать. Если же мы отходили, и тут не в бою были, то тут, естественно, рыли могилы и захоранивали своих: одного, двоих или троих. А в основном-то были специальные похоронные команды, которые сзади нас шли и после боя захоранивали. Но вот сегодня наши поисковики находят много костей. Конечно, всех, не каждого в отдельности мы хоронили. Всех хоронили в одну могилу. Рыли ее...

- Оружие приходилось применять во время войны?

- Ну приходилось бросать гранаты.

- Как это было?

- Ну подползла я к блиндажу, а там — немецкая речь. А там, значит, немцы были. А там блиндаж — он ведь как делается? Вырывается площадь, где там люди должны быть, и что-то там и у них есть. И у нас с этим так же было. Вот ящик от снарядов. Такой вот примерно (показывает). Ну снаряды уже пошли в бой, дно выбивается у него, а крышка, она же на этих на ремнях, она открывается. И вот вделывают это все сюда как бы в потолок. А случилось такое, значит. Что наша рота шла в наступление. И, значит, бой уже где-то там, впереди, был. Пока я тут была, у меня раненый один, второй, третий,были, и тут же связисты были. Господи, думаю, где ж наши? А ведь надо наших тут догонять было. Вдруг с правой стороны стреляют. Думаю: ну, может быть, тут. Пошли туда. И мы втроем пошли: два связника и я. Огорожка такая там была. И мы видим, что оттуда летят пули. И солдат забирается и оттуда кубарем слетает, говорит шепотом: «Да там немцы. Стоят вот так в окопе и стреляют.» Значит, наши прошли туда, а они уже у нас в тылу остались. Че делать? И вот стреляют так. А мы тут находимся в безопасности, в нас не попадает ничего. А там колючая проволока была. И вот нужно через колючую проволоку пролезть так было, чтоб они нас не видели. Батюшки, у меня эта сумка была..Вот ребята пролезли. И вот этот блиндаж — он чуть левее. Там свет у них горел. И видно было, как цвет у них процеживается в щелочке. Ребята пролезли, я зацепилась за это сумкой, руки все изодрала. Еле-еле я вытащила, и вдруг начинает открываться штука. Ну как? Крышка. И ребята бросили и я бросила туда гранаты. Тут уже мы рванули бегом оттуда. Там взорвалось все. Кто там был, сколько человек, чего, я этого не знаю. Но бросила туда вот тоже гранату.

- Союзников встречали во время войны?

- Да. Это было в Австрии. В Австрии эти американские солдаты к нам с очень большими почестями относились. Вот, я помню, в Вене было такое, например. Я сама этого не видела, но мне об этом рассказывали наши ребята. Случай был такой, что в кафетерии сидят наши солдаты и американцы, и один из австрийцев присутствующих подходит к нашему солдату, берет его за медаль и спрашивает: что это такое? Вдруг американец встает и как даст этому австрийцу. «Какое ты имел право дотронуться до награды советского солдата?» Это уже говорит о чем? О том, что вот так они относились к нам.

|

Одно из фронтовых выступлений Н.П.Демешевой. |

- А вы сами встречали союзников?

- Ну да, но только издали. А чтобы так общаться...

- А помощь от Америки приходила?

- Да. Я же говорила, что сало стащил парень, которого чуть не расстреляли. Но сначала, значит, нам от них только машины были: «Доджи» американские, «Студабекеры», также у нас самолеты были американские. Но этого всего было в малом количестве. В основном же продукты к нам шли. А вот когда Сталинградская битва закончилась, ну эта операция, когда они почувствовали, что на нашей стороне победа-то будет, то вот тут они стали уже техникой помогать нам очень. Танки пришли. Но танки были легкие. «Валентайн» - так они называются. Мы их Валентинами звали. Между прочим, на одном из этих танков была женщина у нас — Катя Петлюк. И вот мы, помню, однажды на одном из этих танков преодолевали какое-то пространство. А перед этим немцы же разбомбили дорогу. И я, помню, сижу на выхлопной трубе, чтобы тепло было. И вдруг танк — вы-ых. И я слетела с него чуть ли не в кювет. И думаю: «Батюшки, лишь бы только не под гусеницу.» Потом посмотрела: нет, он так стоит на боку. Потом его уже вытащили: другой танк вытащил.

- Донорство как-то было распространено во время войны? Скажем, в том же медсанбате, где вы служили какое-то время.

- Да. А как же? Вот в медсанбате было прямое переливание крови. И я давала свою кровь, и другие сестры. Прямое переливание у нас было! На столе вот так раненый лежит, ну валетом, и идет прямое переливание крови. Только устанавливалось, какая группа крови нужна...

- Понятие фронтового опыта было?

- Ну наверное, было, раз я там столько времени была и общалась.

- Как санинструктор кому вы непосредственно подчинялись на фронте?

- Ну вот санитарная рота была, там был врач непосредственно. Ему я подчинялась. И командиру роты, в которой я была, тоже подчинялась.

- Часто ли было такое, что не хватало рук для того, чтобы перетаскивать раненых?

- Конечно. И солдат, если чего, просила. Если что, солдат поможет тащить собрата.

- Из ансамбля, в котором вы были во время войны, никого не осталось в живых?

- Нет, никого не осталось. Все уже умерли. Мы переписывались с одной из ансамбля, но она умерла уже. Ездили мы в 1970-м году в Киев на встречу.

- В партию вы во время войны вступили?

- Меня в 1943-м году в окопе приняли членом партии. Считала: умру — считайте коммунистом. Не уговаривали меня никто вступать. Кто меня будет уговаривать? Тогда такие настроения были.

- Из родственников ваших воевал кто-то еще?

- У меня отец был инвалид и он на войне не был. А вот его брат, что сейчас в Гродно живет и ему будет 100 лет, он воевал — авиатехник.

- Что вы думаете о сегодняшних фильмах о войне?

- Я сегодняшние фильмы об этом не смотрю. Я смотрю, например, фильм «На войне как на войн», трилогию «Освобождение», я с удовольствием смотрю «А зори здесь тихие...», «В бой идут одни старики». А что сейчас снимают — этого я не смотрю. Потому что там надумано все. Вот как сняли недавно фильм, где медсестре говорит солдат: «Покажи сиськи!»Ты там побудь, и только тогда об этом можно будет снимать. Вот я вспоминаю, значит, такое. Было у нас так на фронте. Вот выводили так вшей. Разведут костер. Снимают солдаты гимнастерки, они лопаются. А я не могу этого сделать при них. Я этого сделать не могу! Мне стыдно и им тоже стыдно. А тут вон какую хренотень, прошу прощения, сняли.

- А как сложилась ваша судьба после войны?

- Ну там так, значит, получилось. Ну когда после войны мы были с Демешевым, Алексеем Александровичем, в ансамбле, полюбили друг друга, наш начальник никак не разрешал жить нам вместе. Демешев сказал: «Если не разрешите мне со Скворцовой жить, пойду застрелюсь.» Тот ему сказал: «Иди и стреляйся.» И вон туда показал ему, на выход. Потом я что-то заболела, простудилась. Нас отвели туда, где штаб армии стоял в деревне. И Демешев меня отнес, значит, в хату. И утром входит этот самый начальник. Но у меня температура за 41 была. Мы же ездили выступать на открытых машинах, все же мокрое было: не обсушиться, не переодеться, не пересушиться... Ну и начальник со старшиной ходят и ищут, кто где живет. Приходят в дом и говорят: «А, шинель Демешева. А это чья шинель?» «Скворцовой!» - говорят. Тогда наш начальник не выдерживает и говорит: «Ну черт их, пиши их вместе. Они мне надоели уже!» Так вот нас зарегистрировали. Тут мы вместе с ним демобилизовались, это было 15-го октября 1945-го года. Значит, приехали после этого мы в Тамбов. Там мои родные жили. У него мама жила в Йошкар-Ола... Ну и в 1946 году сюда, в Калининград, в Восточную Пруссию, стали вербовать из Тамбова. Мы завербовались. Потому что мама, папа и сестра жили в однокомнатной квартирке. И мы приехали сюда. Он устроился шофером работать. Жили мы в Зеленоградске, тогда он еще Кранце назывался. Он в флотской части работал, делал что-то по строительству, по связи. Потом что-то поехал он в Балтийск, раньше он назывался Пиллау, а там в это время репетировал ансамбль песни и пляски Балтийского флота, который, если знаете, сейчас здесь находится (это флот-то). Он, значит, заходит, мой Демешев, а там хор поет. Он как запоет: «Наверх вы товарищи все по местам.» У него такой баритон был. А тогда же ни микрофонов, ничего такого не было. «А-ах!» - все обалдели от него. И сразу его взяли в ансамбль. Сразу на сверхсрочную службу он пошел служить. А ансамбль, в который его взяли петь, базировался в Янтарном, а раньше этот город назывался Пальмникен. И мы переезжаем туда. Это уже в октябре 1946 года мы переехали туда, и пошли в ансамбль. А я в 1947 году там стала работать, потому что там до этого не было места свободного. И вот мы жили в ужасных условиях там. Там было негде ни попить, ни поесть, - ничего ж там не было. Там-то, где мы до этого жили, хоть рынок был, и там можно было что-то купить. А то ж на новом месте никакого рынка не было. А что нам давали? Сухой паек как для военнослужащих, а это — в основном перловка. В общем, перловка-перловка-перловка была у нас. И я еще кормила: соседка-немка у меня жила. Ей было лет, может быть, 27, и мальчик с ней был голодный. Мне так жалко их было. Кормила я, в общем, их супом, который себе варила.

|

Нина Петровна Демешева, 2010 г. |