Я, Карпенко Нинель Ивановна, родилась первого мая 1925 года в Ленинграде на Кондратьевском проспекте. Мой отец, Иван Устинович, был страстным коммунистом. Инвалид гражданской войны, он умер, когда мне было четыре года. Помню, что последнее время он работал директором бань. Мама, Пелагея Михайловна, до папиной смерти была домохозяйкой, а с 1931 года работала кондуктором. Всего у родителей родилось одиннадцать детей, но остались только мы вдвоём с братом. Алексей был на четыре года старше меня. До войны он работал на "ЛОМО", тогда называвшимся Государственным оптико-механическим заводом - "ГОМЗ". Ещё он учился в училище на художника. В августе 1941 года он добровольно ушел в армию. 24-го сентября 1944 года Алексей погиб под Таллином.

Сперва мы жили на Пороховых. Там, на берегу реки Луппа, стояла баня, которой руководил мой отец. Потом мы переехали на Среднеохтинский проспект. Там, на улице Панфилова, находилась моя школа №28. Наш дом стоял рядом с баней между Большеохтинским и Среднеохтинским проспектами. После окончания семилетки я поступила в фельдшерско-акушерскую школу, которая находилась в больнице Карла Маркса. После окончания первого курса летом 1941 года мы должны были пойти на каникулы, но в связи с началом войны никаких каникул не было. Всё лето, вплоть до октября месяца, мы продолжали учёбу и закончили экстерном второй курс. Нам присвоили звания медсестёр, и я в шестнадцать лет ушла работать медсестрой в больницу Карла Маркса.

22-го июня мы с подругой были на даче у её тётки. Отдыхали, а потом смотрим, чего-то залетали самолёты. Думаем: "Господи, чего это они сегодня разлетались?" Вдруг прибегает соседка и говорит: "Девчонки, война началась". Мы говорим: "Какая война? Да не может быть". Она говорит: "Да, война объявлена нам. Собирайтесь, отправляйтесь в город". Мы приехали в город, кругом народ собрался у репродукторов. Молотов произносил речь. Мы, конечно, рты разинули. Всё это было и страшно, и интересно. В понедельник мы пошли в училище, где нам и сказали, что мы на каникулы не распускаемся, а продолжаем учёбу.

Мы, конечно, были немного напуганы, но ещё не могли понять, что это такое, ну что там, нам было всего по шестнадцать лет. Потом вы должны понять, что в то время шестнадцатилетний был ещё ребёнок. Сейчас шестнадцатилетний - уже взрослый человек, а мы рассуждали ещё как дети. Вначале для нас всё это было как игра. Начались налёты. Мы стали носиться на крышу, гасить эти зажигалки. Когда загорелись Бадаевские склады, мы забрались на крышу и смотрели на это зарево. Помню, что они очень долго горели, очень долго. Наш район тоже бомбили. Здесь же, вдоль набережной Невы, стояли сплошные заводы. Первой бомбили фабрику "Возрождение", потом завод шампанских вин, потом завод Сталина, "Красный Выборжец", Свердлова. Но все они продолжали работать. Я сама видела, как на завод Сталина заходили искалеченные танки, а выходили починенные уже вместе с экипажами. Всё это нам было интересно и страшно.

В октябре я стала работать сутками. Бомбёжки продолжались. Бывало, идёшь на работу, дом стоит. Через сутки возвращаешься, дома нет - одна зияющая дыра. Наш район часто подвергался артиллерийским обстрелам, особенно Финляндский вокзал: откуда велась эвакуация жителей к Ладожскому озеру. Тревог было больше, чем отбоев. Не успеют сыграть отбой, как снова тревога. Но я тихонечко, как-то по подворотням, но всё же добиралась до работы. Правда, наш заведующий отделением, Николай Григорьевич Сосняков, меня всегда ругал. Но мы уже как-то привыкали к обстрелам. Когда эта "Берта" начинает стрелять, идёшь слышишь, ага, свистит над головой. Ну, слава Богу, значит пролетит дальше - можно идти.

Кроме бомб, с немецких самолётов разбрасывали листовки. Их собирали и сжигали. Что в них писалось, я не знаю. Ни одной из них я не подобрала и не читала. Мысль о сдаче города даже в голову не приходила. Наоборот, мы всё время надеялись и ждали, что нас освободят.

Больница Карла Маркса стояла на берегу Невки. Сейчас там, по-моему, располагается какая-то техническая поликлиника. Наша больница была гражданской. Я получала рабочую карточку. Работала сутками. Приходила утром к девяти часам, а на следующий день в девять часов сдавала смену. В основном работала сутки через двое, а иногда сутки через сутки - как получалось, если очень много раненых. Потому что от бомбёжек люди поступали прямо с улиц: это были и взрослые, и дети, и военные. На Неве и Невке стояли корабли Балтийского флота. Немцы старались бомбить флот. Если они бомбили флот, то и нам попадало. Так что больница стояла без стёкол. Окна забивали фанерой. Палаты освещались коптилками. Вначале для отопления стояли "буржуйки", такие в виде бочки. Потом установили небольшие кирпичные печи с выводной трубой в окошко.

Палаты у нас были всякие. Были и на шесть, и на шестнадцать человек. Одна палата была на двадцать человек. Наше хирургическое отделение было, по-моему, на 80 или 90 человек. Палаты были мужские и женские. Военные и гражданские лежали вперемешку. Военные к нам поступали или с улицы, или с кораблей. Когда лежали с кораблей, то было неплохо всем раненым, потому что с кораблей приносили еду и подкармливали, конечно, не только своего, но и всех. Детского отделения как такового не было: если привозили с улицы детей, то они лежали вместе со взрослыми. Я до сих пор помню шестилетнего Славика. Мы его звали Слива. Ему оторвало ногу. После проделанной операции он ещё долго жил у нас в больнице. Потом уже его отправили на Большую землю.

Машин скорой помощи я что-то не помню. Раненых доставляли на разном подвернувшемся транспорте.

Как вы знаете, блокада замкнулась восьмого сентября. Голод начался только в октябре-ноябре, потому что люди ещё жили старыми запасами. Самыми голодными были декабрь и январь. Не было ничего, кроме кусочка хлеба: маленького-премаленького, мокренького зелёненького. Нам запасов было делать не из чего. Мать работала кондуктором, а в последнее время лежала в постели и на работу уже не ходила, ходила только я. И у нас, кроме хлеба, не было ничего.

Раненые в больнице голодали так же, как и остальные жители. Им выдавали пайку хлеба, которую им старались разделить, чтобы они получали по кусочку утром и вечером. Ну, какой-то давали суп Ну, а какой - тяжело сказать какой.

Нельзя сказать, чтобы блокада сильно сказалась на снабжении медикаментами. Во всяком случае, перевязочного материала нам хватало.

Я работала операционной сестрой. Ассистировала хирургам при проведении операций. Были и полосные операции, и черепные операции, были и ампутации - было буквально всё. Потому что приходишь на дежурство, по коридору уже лежат доставленные раненые. Где-то попало в дом, или люди шли по улице или ехали в трамвае, пока те ещё ходили. Потому что в декабре прекратили ходить и троллейбусы, и трамваи, и автобусы. Всё встало, люди ходили только пешком. Те, которые работали на заводах, старались с заводов не уходить, потому что у людей просто не хватало сил.

Смертность среди раненых была большая. Приходишь другой раз на дежурство, смотришь, по коридору 3-4 человека лежат. Подойдёшь, поднимешь простынь, посмотришь кто, потому что надо знать. Среди персонала я не помню, чтобы кто-нибудь умер.

Все умершие в больнице регистрировались, но люди, жившие в соседних домах и не имевшие сил довезти своих умерших до кладбища, оставляли саночки с трупами у ворот больницы. Эти умершие оставались незарегистрированными, так как были неизвестными. Потом приходила машина (простите за выражение, но так это и было): трупы грузили, как дрова. И вот эти полуторки увозили умерших на кладбища. В основном вывозили на Большеохтинское, на Пискарёвку.

Выздоровевших раненых, у кого были здесь родственники, тех выписывали домой, а остальных, составив списки, отправляли на Большую землю.

Запомнился такой случай. В моё дежурство ночью у раненого моряка открылось кровотечение. Когда я к нему подошла, мне ничего не оставалось, как только зажать подмышечную вену. Сперва я наложила ладонь, а сверху кулак. Санитарка вызвала врача. И вот два с половиной часа пока шла операция, я удерживала, чтобы не было кровотечения. Много было таких случаев. И кровь приходилось давать, когда её не хватало.

Я была бойкой и, как говорится, не из робкого десятка, быстрая на ногу и в работе. Мне всегда было больных очень жаль, всегда старалась пошутить. Они тоже в ответ пошутят. Вот так пошутим - и им легче. Может, это и бахвальство, но больные меня любили. Помню, оперировали молоденького мальчика. У него было большое ранение в брюшную полость, была задета печень. Прооперировали удачно и отправили на койку. А в ночь у него разошлись швы. И его вынуждены были оперировать вторично. Но хирург ему сказал: "Хочешь жить, могу делать, но только без наркоза". Потому что он просто не выдержал бы наркоза. И он сказал: "Давайте мне Нелю. Тогда я выдержу". Ему что-то дали зажать в зубы, чтобы он не кричал. А я встала у него в головах, протянула руки. Он взялся своими руками за мои, и вот таким образом его прооперировали. И он остался жив.

Всю зиму я продолжала ходить домой, потому что у меня дома лежала мама. Я утром ей согревала чайник с водой, приносила её пайку хлеба, укутывала и уходила на сутки работать. В марте 1942 года мама умерла. Одна я её похоронить была не в состоянии. У меня была ещё тётка. Она сама была еле живая, но помогла мне завернуть маму в простынь и довезти на саночках до траншеи на кладбище. А обратно я её саму еле-еле волокла.

Как я говорила, мы жили возле бани. При ней во дворе, как раз где мы жили, был санпропускник. Раньше туда пригоняли для обработки новобранцев, там ещё кого-то. И вот у моей подруги умер отец. Его на ночь положили в этот санпропускник, в холодное место, для того чтобы приготовить к похоронам. И вот мы с ней встречаемся. Я шла с работы, а она на работу. Она в больших слезах шла. Я спрашиваю: "Сима, что случилось?" Она говорит: "А папу съели". Я спрашиваю: "Как съели? Папа же умер". А вот пока он в санпропускнике лежал. Там вырезали все мягкие места. Так что людоедство, конечно, было. А убивали, не убивали для этого - не знаю. Ходил слух, что убивали детей, что находили целые бочки солёных детских пяток. Вот это я слышала.

Город был завален снегом, который, конечно, никто не убирал. Ходили по узеньким тропиночкам. Одеты люди были во всё, что было возможно. На ноги натягивали такие… Сделанные из рукавов пальто и сверху калоши. Ходили все закутанные. Лица чёрные. Только глаза смотрят.

В начале весны началась уборка города. На уборку мы должны были выделить, помимо основной работы, в определенные дни определенные часы. У нас была даже специальная карточка в которой записывалось сколько часов мы отдали для уборки города. Лом, лопата, фанерный щит, на котором таскали лёд. Работали на тех улицах, рядом с которыми стояла больница. Весь город был убран и тогда же был пущен трамвай.

Ещё мы ходили на заготовку дров: больницу же надо было отапливать. Для этого разбирали деревянные дома, стоявшие за "Русским Дизелем". Вот лопата, лом, топор. Все: и хирурги, и сёстры, и санитарки - все ходили ломать дома и заготавливать дрова для отопления отделения. Каждое отделение заготавливало для себя дрова. А ещё мы ходили на Поклонную гору заготавливать торфяные кирпичики. Туда, правда, мы ездили уже на трамвае. Была определенная норма. Если во время работы увидишь самолёт, то и ложись прямо в торфяную жижу. Они видели, что тут копошатся, работают, вот и бомбили.

Когда появилась свежая травка, началась и новая жизнь. Мы стали собирать всю траву. И крапиву, лебеду, подорожник. Любая трава шла в пищу. Вот возьмёшь эту травку, порубишь тяпочкой, сделаешь лепёшку, положишь на "буржуйку" и ждёшь, когда она пропечётся. Потом с удовольствием ешь.

Ну, а потом город превратился в огород. Стали сажать, что можно и где можно. Сажали капусту и корнеплоды. Всё старались пустить в дело, потому что знали, что ждёт голодная зима. Огороды были и частные, и от организаций. Никакой охраны не было. Может быть, кто-то и воровал, но я что-то в войну воровства не видела.

Радио в Ленинграде почти не говорило. В основном оно включалось, когда передавались сводки с фронтов. Каждый раз когда радио включалось, все бросались к нему. Слушаешь во все уши: какой город освободили, как продвигаются войска. После девяти часов вечера радио отключалось и никогда ничего не говорило. И вот, кажется, девятнадцатого января 1943 года я уже собиралась ложиться спать, в одиннадцать часов слышу, что радио, кажется, заговорило. Я подошла поближе, смотрю, да, говорят: "Слушайте извещение". Слушаем. И вдруг начали говорить, что прорвали блокаду. Ух! Мы тут выскочили. У нас была коммунальная квартира, четыре комнаты. И мы все выскочили, закричали, заплакали. Все такие были радостные: блокаду прорвали! После прорыва стало ещё легче. Начали выдавать и крупу, и мясо, и сахар, и соль, которая очень ценилась. Если в первую зиму мы сожгли всю мебель, то во вторую с дровами было легче. Даже на работе выдавали в виде поощрения. Я тоже получила два брёвнышка, которые привезла домой на санках. Других премий и поощрений не было. Только письменные благодарности, заносившиеся в трудовую книжку.

В течение всего времени, пока я работала в больнице, мне платили очень маленькую зарплату 210 рублей. При этом ещё были займы в фонд обороны. Эти займы были со слезами на глазах, потому что и так получали мизер, а надо было ещё подписываться. Но подписывались, не отказывались. Хоть и сопротивлялись немного, но надо помогать фронту. Правда, на деньги мало что можно было купить: билеты в кино и театр, почтовую открытку. С рук можно было купить продукты, но, например, буханка хлеба стоила сто рублей.

Летом 1943 года мы одними из первых получали медали "За оборону Ленинграда". В большом зале исполкома на проспекте Карла Маркса было большое стечение народа. Каждого вызывали по фамилии. Вручали медаль, жали руку. Вдруг я слышу свою фамилию. Я и пошла, подхожу, говорят: "Николай Иванович". Я говорю: "Я не Николай Иванович, я Нинель Ивановна". (рассказывает ,улыбаясь) Они плохо прочли. Там было написано Нинель Ивановна, а они прочли Николай Иванович. Это было смешно. Мы тогда всё же улыбались, чему-то радовались. Не всё же ходили хмурые. Мы ходили в кино, мы ходили в театр - всё это работало даже в самые тяжелые дни. Сперва ходили в кинотеатр "Гигант", потом его закрыли и там разместили солдат. Стали ходить в кинотеатр на Невском. Был такой кинотеатр "Титан" в нём работала музкомедия.

В своей больнице я проработала до начала 1944 года. 21-го января меня призвали в армию. Это произошло очень просто. Я пришла с суток, а дома меня ждала повестка. Я отдохнула, а потом встала и пошла в военкомат, показала повестку. У меня отобрали паспорт и сказали явиться 21-го января. Я пришла на работу и говорю, так, мол, и так, меня берут в армию. Заведующий отделением говорит: "А где ты была? Почему ты не пришла ко мне? Мы бы броню положили, потому что нам самим нужны работники. У нас некому работать. Ну уж дело сделано. Паспорт отобран. Теперь назад пятками не пойдёшь".

27- января произошло освобождение Ленинграда от блокады. Сейчас говорят: "Снятие блокады". Но снимает тот, кто накладывал, то есть если бы немцы сами ушли, то это было бы снятие блокады, а так мы сами освободились. Я всё время про это говорю. Один раз, выступая в школе, сказала, а мне ответили, что это неважно. Нет, важно. Здесь все-таки надо помнить. Когда говорят снятие блокады, то мне режет ухо.

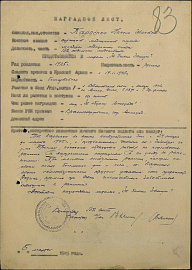

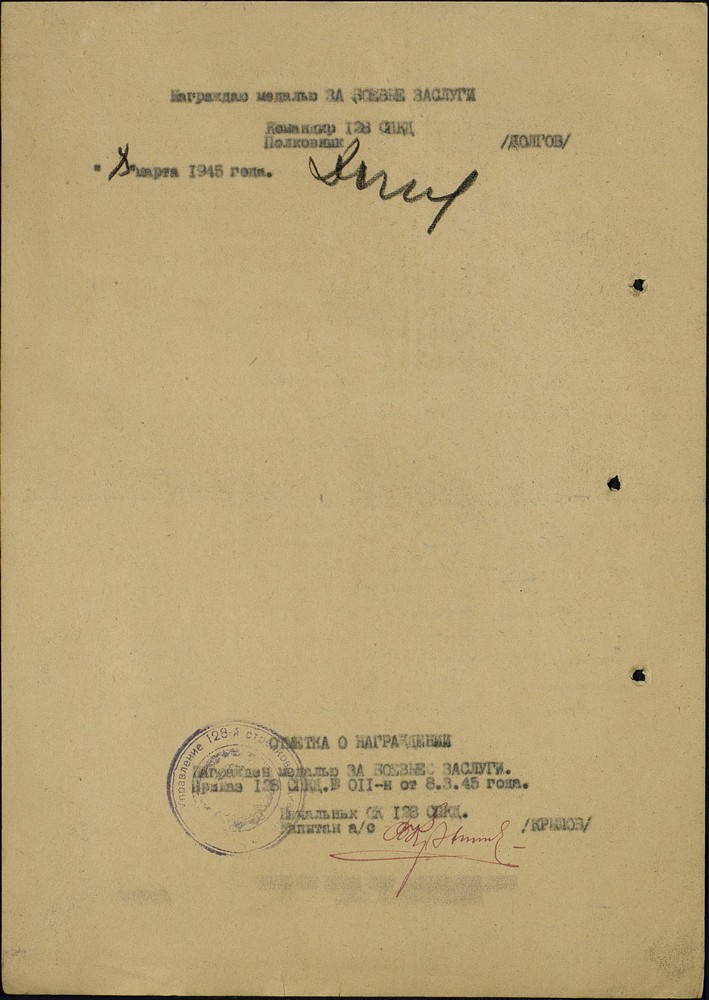

Сборный пункт, куда мне надлежало явится, находился на Суворовском проспекте. Туда приехал представитель 128-ой стрелковой дивизии. Отобрал нас, двух девчонок, и увёз в Колтуши. Там нас определили в дом, где жил женский персонал. Мне выписали красноармейскую книжку и присвоили звание сержанта. Оружие мне не полагалось. Сперва я ходила в своей одежде. Потом стали постепенно выдавать обмундирование: сперва дали валенки, потом брюки, потом дали гимнастёрку. Но ещё долго я ходила в своей курточке. Так постепенно-постепенно меня переодели целиком. Женского ничего не выдавали, кроме чулок. Потом уже летом я стала ходить в юбке или форменном платье.

Я попала в 132-й медико-санитарный батальон на должность медицинской сестры операционного взвода. Командиром у нас был грузин по фамилии Талалашвили, а как его звали - не помню. Помню оперирующих хирургов: Лихашва - по-моему, украинец, а Будня - по-моему, еврей. У нас там были все нации, и мы жили очень дружно. Кроме операционного взвода, были ещё госпитальный, эваковзвод и ещё какие-то. Всего было пять палаток. Для освещения имелся генератор, а для стерилизации - автоклав, топившийся дровами.

Медсанбат оказывает первую квалифицированную медицинскую помощь, потому что с поля боя раненые поступали только с повязками. Тех, кого можно было долечить, долечивались непосредственно здесь в госпитальных палатках. А более тяжелых доводили до состояния, когда можно отправить дальше в госпиталь. Отдельная палатка была для полосных раненых. Это черепно-мозговые, гемотораксы - это ранения в грудь. Другая палатка была для более лёгких раненых в конечности. Всякие ампутации делались непосредственно в большой ДПМ-вской палатке. Но хирурги у нас были очень хорошие, старались по возможности спасти конечности. Не так чтобы лишь бы ампутировать. Хотя порой легче было ампутировать.

В Колтушах дивизия стояла на пополнении. Мы готовили материал, стерилизовали инструменты, готовили шины, стирали бинты, потому что не хватало материала - шла обычная подготовка.

Ко времени нашего выступления на фронт 2-я ударная армия, в которую входила наша дивизия, уже двигалась на запад. Сперва шли на Лугу, а потом дальше на Прибалтику. Свою работу я знала хорошо. Трудились буквально без остановки. В первое время медсанбат останавливался в лесах. Первым делом ставились палатки для приёма раненых. Одну большую ДПМ-овскую палатку ставили для персонала. Там уже не разбирались, кто приходил отдыхать. Придёшь, растолкаешь, ляжешь между кем-то, заснёшь. Придут, за ногу подёргают - встаёшь и идёшь дальше работать. Отработал, где-то поел - и опять в палатку. А другой раз не до еды, только бы поспать, потому что иной раз и сутки, и двое стоишь.

Не подумайте, что мы всё время только работали, работали и работали. Ведь дивизия иногда стояла в лесах на пополнении. У нас там была площадка, на которой натягивали волейбольную сетку и играли в волейбол. Танцевали под дивизионный оркестр. Когда шли бои, музыканты были нашими первыми помощниками для раздевания раненых и подачи их на стол. Нам в этом всегда помогал музвзвод. А когда эти авралы кончались, мы занимались, как говорится, мирным досугом. Иной раз даже на лошадке покатаемся. А зимой, когда приходил лыжбат, так такое удовольствие было хоть на полчасика взять лыжи. Конечно, была и любовь. Очень много девушек вышли замуж и уехали после войны, как супруги.

Женщине в армии, а особенно на войне, во всех отношениях тяжелее, чем мужчине. Даже с таким простейшим делом, как сходить в туалет. Основной же контингент составляют мужчины. В медсанбате, конечно, немножечко попроще, потому что больше девчат. А в других подразделениях девочкам было тяжело. У многих женщин от физического напряжения и истощения организма прекращались месячные. Их не было по году и по два..

Когда разворачивали медсанбат, то никаких опознавательных знаков с красным крестом мы не вывешивали. Потому что ещё до моего прихода, когда медсанбат расположился в здании школы в Пулково, немцы его разбомбили, несмотря на красный крест. Тогда думали, что будет, как в первую мировую войну. Если красный крест, значит не трогать. Вот они взяли две простыни, кровью нарисовали крест и выложили на крыше. Ну, а немец прилетел, увидел и сказал: "Спасибо за опознавательный знак". Погибло много раненых и персонал. С тех пор никаких опознавательных знаков. Наоборот, всё было засекречено, и останавливаться старались где-нибудь в лесу. Даже когда вошли в Германию, ни в школах, ни в больницах не останавливались - только в лесу. Маскировались, а вечером чтоб ни огонька, ни искорки - ничего не было. Обязательно. Один раз, под Псковом, нам досталось. Бомба попала прямо в полевую кухню. Разметало всё: и палатки, в которых жили врачи, и всё. И повар пришел к нам контуженный. Правда, в тот раз потерь не было. Уже потом были погибшие при обстрелах.

Солдаты у нас были в основном сорокалетние старики. Они попадали к нам ранеными. Выздоравливали и оставались в медсанбате работать на всяких работах как помощь, как рабочая сила.

У медсанбата были свои грузовые машины, на которых перевозилось имущество и личный состав. У каждого полка дивизии была специальная машина для вывоза раненых с передовой в медсанбат. По пути от каждого полка до медсанбата ставились незаметные фишки, чтобы не потеряться, не заехать куда-нибудь. Можно же и потеряться. Они же ездили за ранеными в темноте. Один раз у нас потерялся один из шоферов. Полк уехал, а он так и не вернулся. И так пропал и пропал. А когда мы вошли в Германию, вдруг нашего комбата вызвали в штаб армии. Сообщили, что ваш дезертир пойман. Комбат уехал. Мы все забеспокоились, парень ведь хороший был - не мог он вроде бы перейти на сторону немцев. Когда комбат вернулся, то сказал: "Не беспокойтесь, это лазутчик". Значит, его где-то подкараулили, поймали, а потом с его документами под его видом пустили лазутчика.

Кроме машин, в дивизии было много лошадей. Помню, в конце 1944 года прислали много низкорослых лошадок из Монголии. Лошадки были совершенно дикими. Как только начинается обстрел или просто выстрелы, они прут, не глядя: дорога-не дорога, поле, лес - мчит, не разбирая.

Из помощи союзников помню только продукты: тушенку, масло, шоколад. Но этого было мало. В основном ели свою кашу, картошку с мясом. Насколько я помню, питались всегда централизованно, как говорится, кур не ловили.

Были очень тяжелые бои за Псков. Города практически не было. Когда, 23-го июля, мы в него вошли, там стояли одни трубы. А люди вылезли из-под земли. Они там жили в землянках.

От Пскова через перешеек Псковско-Чудского озера, при переправе через который нас здорово бомбили, мы продолжили наступление на Тарту. После боёв в Прибалтике нашу дивизию погрузили в эшелоны и отправили на пополнение под Архангельск. Помню, как переезжали Северную Двину. Зачем нас так далеко увезли пополняться, не знаю. Оттуда в январе или феврале 1945 года дивизию направили в Польшу.

Однажды в медсанбат привезли моего однофамильца. Девчонки мне закричали: "Твоего брата привезли!" Не помня себя ворвалась в операционную, но слышу раненый со стола кричит: "Я москвич, я москвич!"

Несколько раз пришлось оказывать помощь немецким солдатам, которых приносили захватившие их разведчики.

Самострелы среди раненых стали попадаться, когда с пополнением в дивизию прислали нацменов. Такие низкорослые. Не знаю, какой они были национальности, но вот среди них было много самострелов. Руки себе стреляли. Сам себе сделает в руку. Идёт и кричит: "Вай!.. Вай!.. Вай!.. Больно!" Их выявляли и потом, скорее всего, расстреливали. Но показательный расстрел был всего один раз: тогда только что в командование фронтом вступил Жуков. Он издал приказ, что за мародёрство расстрел. Расстреляли бывшего лётчика. Это произошло, когда мы вступили в Польшу. Четверо солдат вошли в хату к полячке и стали требовать самогона или водки. Дала она им или не дала, не знаю, но факт в том, что они закрыли её в сундук. Из этих четверых поймали двоих. Одному дали десять лет, а бывшему лётчику расстрел, потому что он уже находился в штрафбате и в тот раз был послан в разведку. Его расстреливали перед всей дивизией. На это смотреть страшно. Он у меня и сейчас стоит в глазах, вот как только вспомнила. Всю дивизию выстроили и его привели. Он конечно до конца своей жизни не думал, что это случится… Это страшное зрелище.

В Польше мы располагались в домах. Нам не разрешали никуда выходить, потому что поляки нападали на одиночных бродячих солдат. Но в Польше мы пробыли недолго и вошли в Германию. Я помню первый немецкий город. Это был Бреслау: он сейчас как-то по-другому называется (Вроцлав). Стояли в здании банка. Возле был огромный парк, прекрасный сад. В банке, на втором этаже, раненым было замечательно, потому что залы большие и они были устроены отлично. Впечатлений от заграницы никаких не было. Мы же из медсанбата не выходили - по городу гулять было некогда.

Помню, вошли в Германию: темень, всё брошено, только коровы в темноте мычат, орут вовсю. Вот тогда солдаты пошли коров доить, бедных. В Польше и Германии с местным населением мы не общались, да его и не было видно. По каким городам Германии шли дальше, я не помню. Последний немецкий город был Детмансдорф. Там медсанбат располагался в помещении кабака, а жили рядом на хуторе. Там мы не работали, потому что раненых не было, и мы, можно сказать, отдыхали. Это было в самом конце войны. Там мы оказывали помощь местному населению. Помню, у хозяина кабака заболела дочь, и ей у нас делали операцию. Разумеется, было и другое. Это даже и нечего скрывать. Конечно, не у каждого, но у многих была злость, желание отомстить. Многим приходили письма, в которых рассказывалось, что немцы наворотили у них на Родине. Сама я с этими случаями не сталкивалась, но знаю, что было. Потом к нам приходили лечиться наши шофёры. Понимаете, от чего? И навряд ли у них с немками это происходило полюбовно.

Незадолго до капитуляции нас направили в Чехословакию, где немцы продолжали сопротивляться. Прибыли в город Красный Костелец. Вскоре бои прекратились. Комбата из 741-го полка назначили комендантом города. Когда всё окончательно успокоилось, мы вернулись в Детмансдорф. Помню, там в одном из домов мы наткнулись на прятавшегося в кладовке немецкого солдата. Мы сказали о нём нашим солдатам. Что с ним было потом, я не знаю.

Девятого мая мы в каком-то немецком городе ходили по домам и собирали для медсанбата бельё. У нас его было мало, и потом оно было настолько застиранное - и мы ходили по домам, собирали. И вдруг слышим стрельбу. Ничего не поймём. Выбежали из этих домов, спрашиваем: "Что случилось?" Нам говорят: "Что случилось? Да война кончилась!". Как кончилась? Здесь все кричат, стреляют. Мужики раздобыли где-то водку. Ну, такая была радость и веселье - этого даже не передать. Там у нас был один возница, так он за каким-то помчался на своей повозке в поле и там нарвался на мину и погиб. Вот так встретил победу, пройдя всю войну.

После войны разрешили посылать домой посылки. Солдатам кажется по пять килограмм, а офицерам побольше. Мне посылать было некому. Кое-какую одежду я привезла с собой, когда демобилизовалась. У меня же тут, как говорится, не оставалось ни кола ни двора.

Кроме медали "За оборону Ленинграда", я была награждена медалями "За боевые заслуги" и "За победу над Германией".

21-го июля 1945 года меня демобилизовали.

Возвратившись в Ленинград, я как ни в чём не бывало пришла на свою работу. Оказывается, там меня даже не увольняли.

Потом я вышла замуж, у меня родился ребёнок и я перешла работать в детскую поликлинику, где проработала до 1983 года.

Санкт-Петербург 2010 год.

| Интервью и лит. обработка: | А. Чупров |

| Правка: | О. Турлянская |