Родилась в 1924 году в деревне Назаркино Сережинского района Калининской области. Окончила 7 классов школы. В июле 1941 года угоняла скот из Калининской области в г.Бежецк, работала в колхозе (под Бежецком). 27 марта 1942 года была призвана в Красную Армию. Участвовала в войне хирургической сестрой в составе 173-го отдельного медико-санитарного батальона 117-й стрелковой дивизии, 69-я Армия (Калининский, Северо-Западный, 1-й Прибалтийский и 1-й Белорусский фронты). 6 апреля 1944 года была ранена, лечилась в госпитале в Киеве. Была награждена двумя медалями «За боевые заслуги» (от 30 июля 1944 и от 12 июня 1945 г.), медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Старший сержант медицинской службы. В 1943 году стала членом ВКП (б) (партийный билет № К/К 6608421), избиралась комсоргом медсанбата. В июне 1945 года демобилизовалась. После войны жила в Эстонии, работала на шахте, заведовала детскими садами в Кохтла-Ярве и в Таллине (более 20 лет). С 1984 г. - в городе Кохтла-Ярве.

- Расскажите сначала, Клавдия Ивановна, о вашей семье. Кто были ваши родители, где вы родились?

- До войны мы были обычными деревенскими жителями. Моя мама в колхозе работала. Собственно, мама одна нас и воспитывала. Отец с нами не жил. Он выпивал и больше ходил к своим родственникам: к бабке, к своей матери, в другую деревню уходил и там больше находился. А к нам только приходил и требовал: деньки какие-нибудь, которые на выпивку ему были нужны. В общем, четверо нас детей было у матери: я, два старших брата да сестра моя младшая. А место рождения такое было. Сначала это Калининская область была. Вернее, еще раньше она Тверская область была. Потом сделали ее Псковской. А потом Великолукскую область образовали. А потом снова территория стала Псковской областью. Она очень большая — эта область-то.

- Какое было у вас хозяйство?

- А хозяйство было никакое. Ну когда-то, может, и корову держали, и лошадь, гусей и чего-то еще. А потом, когда колхозы начались, все взяли. Я еще маленькая была тогда. Мама сразу пошла работать в этот колхоз. Земля была у нас, конечно, когда в деревне единоличники были в самом начале. Но одной обрабатывать поле и нивы ей было не под силу. А отец раз выпивал, то и не хотел землю обрабатывать и ничего не делал. Поэтому маме одной было тяжело и она сразу вступила в колхоз.

- Кстати, а как в целом проводилась в вашей деревне коллективизация?

- Плохо помню. Я тогда еще в детский сад ходила. Но у нас в деревне сначала еще коммуну образовали. Но ее быстро переделали на колхоз, сказали, что это быстро очень делается. Так что была сначала коммуна «Красный маяк». А потом сделали колхоз «Красный маяк». И мама туда быстро вступила. Сначала при колхозе детские ясельки организовали. Потом садик сделали. И мы с сестричкой туда ходили. Но я уже не помню этого, как у нас коллективизация проводилась. Это все уже было организовано, когда я начала ходить.

- Раскулачивание проводилось в вашей деревне?

- Нет, этого уже не было у нас. Там, где у нас колхоз сделали, латыши каким-то образом скупили землю в России, наверное, что ли, и построили деревню свою. Это где мы потом жили, значит. Там было построено даже три двухэтажных дома, хотя это деревня была. А ведь в деревнях не было двухэтажных домов. А там были двухэтажные дома, каменные сады, дворы, много скота. А когда в 1917 году революция началась, они, как говорят, уехали, удрапали, уж не знаю, что там было. А это, что они побросали там, осталось. Но, конечно, все ценности увезли и скот угнали. А пустые дома остались. И там как раз и сделали коммуну «Красный маяк». А потом сделали колхоз. И это место село Назаркино называлось. И было рядом село Ощеркино, их два было села. На горе еще один помещик какой-то латышский жил. Бащеркин его фамилия была. А в Назаркино было несколько домов. И один общий колхоз. И все латыши там жили. Так что деревня небольшая была, дворов, наверное, пятнадцать, не больше. Но колхоз был приличный: там было и пчеловодство, и скотоводство было, и все. И вот, когда война началась, на второй или на третий день дали приказ немедленно эвакуировать колхозный скот.

- Голод испытывали до войны?

- Конечно, я это пережила. Мама была неграмотная, она была из семьи, где было 11 человек детей. Вот она из такой семьи, значит, была. Так что она была из бедной семьи. Всю жизнь работала на фермах, ухаживала за коровами, за скотом. И так целыми днями свое время проводила. Жила такую жизнь, что не могла нас ни одеть хорошо, ни обуть. Вот она все время на фермах пропадала, а мы, бывает, придем домой. Дак там не топлено, холодно, посмотришь на плитку — в кастрюльке суп замерз с льдом. Вот такое было детство. Мы иногда, когда встречаемся с сестрой (она живет в одном доме со мной, но на другом этаже), все это время вспоминаем. Не приведи Бог такое тяжелое время пережить. А тяжелая жизнь воспитывает очень хорошо. Мы к труду рано привыкли. Мы все трудились. Мы летом уже в школу ходили, а всегда делали прополку, картошку окучивали, пололи ячмень, овес, лен, так что все это делали с детства. И дома тоже все делали, помогали матери по хозяйству. А сейчас с деревней ужас что сделалось. Я давно на родину не ездила уже. Сестра моя как-то ездила. А я не ездила, потому что очень сильно болела астмой и никуда не выезжала. Да и в Таллине когда жила, тоже не ездила никуда. Сестра говорила, что там уже никого нет, никто не живет. Там никого, говорит, нет, все развалено, дома, которые остались, какие сожженные, а какие разволокли на дрова. Там ничего не осталось так что. А рядом есть деревня Юхново такая. Она тоже в наш колхоз входила. Так та деревня, говорит сестра, полностью стоит, там люди живут, там все сохранилось. А от наших деревень, от Назаркино и Овчаркино, говорит, ничего уже нет. Старики поумирали, а молодые, какие остались, поуезжали. Это потому что голод там был, конечно. Какой смысл был им оставаться? Так и я уехала после войны. А потом ко мне все переехали: и мама, и сестра, и брат, и все.

- До войны вы учились?

- Да, училась. Я семь классов школы закончила. И немножко, кстати, я училась в педтехникуме. Но это не в счет. В Ленинграде маминых два брата и сестра жили. Я сказала маме: «Мама, попроси их, пусть они меня возьмут!» Вот они меня и взяли туда. Годик я там проучилась. А потом старший мамин брат, у которого я жила, попал под машину. И на этом учеба моя закончилась. Он на заводе работал. И прямо на территории завода попал под машину. И задавило его насмерть. И я вернулась в свою деревню.

- Каким вы помните довоенный Ленинград?

- А что? Красивый был город, красавец.

- Чувствовали, что приближается война в конце 30-х — самом начале 40-х годов?

- Нет, никакого такого предчувствия не было у нас. Они же, немцы, внезапно подкрались к нашей границе. Сообщали об этом Сталину. А он говорил, что это чуть ли ни паника и что за это наказывать надо этих людей, которые панику создают. Говорил: неправда, он же заключил договор с Гитлером о ненападении. А Гитлер напал все-таки.

- Чем вам запомнилось начало войны?

- Как только объявили об этом, мне было 16 лет. Школу, семь классов, закончила уже. А там у нас в деревне разъезд был, и там такое гуляние было сделано. И вот там как раз на разъезде, на железной дороге, было радио. Радио вдруг заговорило: что началась война, что немцы напали на нас, что бомбили Киев и все такое. Тут мы после этого сразу разбежались по домам. Тут все ахать да охать начали.

А на второй день наше районное руководство далол указание: немедленно эвакуировать весь колхозный скот, чтобы он не достался немцам на мясо. И тогда назначили группу из нескольких человек, и в том числе и я в эту бригаду вошла.

- А сколько человек вошло в вашу бригаду?

- Нас было четыре девочки и наш животновод. И еще один работник-скотовод попал в бригаду. Они на лошади ехали, потому что везли с собой бидоны и ведра, так как коров нужно было по дороге подоить. А мы только шли следом за коровами и этих коров гнали. Тридцать с чем-то коров у нас тогда там было.

- Долго перегоняли коров?

- Мы целый месяц гнали коров. 400 километров гнали их. Но их целый месяц было не прогнать: ведь они отлучались, кушать хотели, к траве бежали. Так мы специально останавливались, чтобы их на каком-нибудь пастбище накормить, на лужайке какой-нибудь. Так что мы медленно их гнали. А сами питались, что доили коров и пили их молоко. А куда было его, молоко, девать? Доили коров. Но часть молока обменивали по дороге на хлеб, на картошку, чтобы хоть кушать что-то. Костры разжигали, варили на кострах себе еду.

- Войска попадались вам в пути?

- Нет, не попадались. Войска ехали в основном по железной дороге, по шоссейной дороге, а мы по проселочным дорогам коров гнали. Там, где мы останавливались, люди некоторые уезжали из деревень. У кого были родственники где-нибудь дальше в тылу, уезжали из домов. Мы ведь недалеко от линии фронта были, от границы нашей деревни. Это в Псковской области было. Но людей нам некогда было разглядывать. Мы с темна до темна скот гнали. Если где-то попросимся, нас пускали ночевать. А тогда было дано указание колхозам в деревнях, чтобы давали ночлег тем, кто эвакуирует скот. А тогда много гнали скотов, не только мы. В общем, многие группы гнали скот. Ну и нам давали в деревне ночлег: председатель колхоза или кто-то старший, канцелярию специально для нас отводили ночевать, а если ее не было — пускали в колхозный домик какой-то там. Ну или в домах жильцов ночевали. А то и под открытым небом ночевали, когда хорошая погода, солнце были. Это было жаркое лето, июль месяц.

- Когда вы пришли на место, что вы начали делать?

- Нам был назначен определенный пункт, куда мы должны были скот пригнать, - это было где-то под Бежецком. Была железнодорожная станция Максатиха, и в 40 километрах от этой Максатихи и был наш пункт назначения. А там некоторые люди жили и железной дороги не видели: все были дома, дома... В такую глушь нас назначили. Но колхоз там вообще-то большой был. Там приняли наш скот, и мы могли уже идти обратно. Но нам вдруг объявили, что наш район уже занят немцами. Оккупировали наш район, в общем. Нам ничего не оставалось как идти в колхоз, в который мы скот пригнали. Мы пошли трудиться, убирали за своим скотом, кормили его, поили, доили. Считалось, что мы ухаживаем за своим скотом. Но наш животновод и работник-скотовод тоже вступили. Еще ребята какие-то присоединились к нам. Эти сказали: «Нет, мы пойдем домой! Будем идти до фронта, а там будем ждать.» А в 35 километрах от той деревни, куда мы скот пригнали, был город Бежецк. Мы дошли до Бежецка. Мы же сначала не собирались в этом колхозе оставаться. А тут как начали в это время немцы город Бежецк бомбить! Я говорю: «Уже здесь бомбят. Куда же мы идем дальше? А дальше будет там обстрелы и все что угодно. Нет, вы как хотите, а я пойду обратно.» Я была какая-то такая немного заводная. Ну и глядя на меня, остаться в колхозе еще одна девочка со мной согласилась. Женя ее звали. Она сказала: «И я с тобой пойду!» А они ушли. А мы пошли назад в колхоз.

Мы пришли и стали работать в колхозе. Не вступали в колхоз, а попросили председателя: «Можно мы будем где-то жить здесь и ухаживать за своим скотом?» Председатель сказал: «Ой, пожалуйста.» А там такой маленький домик был. Это была дача женщины, которая приезжала туда всегда летом, а так сама в Ленинграде жила. У него были заколочены окна. Нам сразу этот домик открыли, там была вся обстановка: была и печка, была и кровать. Нас туда и поселили. Сказали: «Пожалуйста, живите здесь!» Мы жили там до поздней осени. Погнали скот в июне сразу, а жили с конца июля до зимы. А в октябре или сентябре месяце, я уж точно не помню, в каком осеннем месяце это было, вдруг являются те наши, которые пошли дальше. Это были мужчины. Вот они вернулись. А председатель их матом обругал: «Где ваши головы были? Куда вы шли? Девочки умнее вас оказались: на место пришли и работали.» Оказывается, за то, что мы ухаживали за скотом, нам писали трудодни. Мы думали, что просто так ухаживаем за коровами. А оказалось, что нет. Привезли под Новый год привезли к нам целый ворох мешков хлеба, картошки и всего, что мы, как оказалось, заработали. Мы говорим: «А что мы будем делать, с этим хлебом, с зерном-то этим?» Председатель приказал свезти это зерно на мельницу. Смололи это все на муку, а хлеб уже пекли мы сами. Потом сами научились. Ну и пришлось этих, которые вернулись, кормить. На нашем хлебе они жили. Он их поместил в доме, который при ферме стоял. Сказал им: «В этом доме живите. В подвале много картошки, эту картошку кушайте. Больше я ничем помочь вам не могу! Помогайте девочкам за скотом ухаживать.»

Так мы прожили до марта месяца 1942 года. А потом фронт продвинулся, и мы решили, что 1-го марта пойдем пешком. Решили, что пока мы идем 400 километров, что, может быть, дом уже освободят наш. Тем более, что ни на какой транспорт мы не рассчитывали, решили, что пойдем пешком. Ну и шли мы пешком. А оказалось, что не доходя 100 километров до нашего дома проходила линия фронта еще, и дальше идти было уже некуда. А было это так. Мы идем, а через нас снаряды уже летят. Слышим, как стреляют, ну и все. А мы отдельно шли: мужчины отдельно шли. Это сделали потому, что по дорогам же с пулеметов самолеты строчили по людям. Если большая группа людей шла, самолет немецкий летел и из пулемета по ним строчил. Убивали людей, короче говоря. Ну мы поэтому и разделились. Ну мы и решили: мужчины пойдут в одну сторону, а девочки — в другую. Решили, правда, что если ночью сколько-то километров пройдем, то, может быть, встретимся. Но мы так и потерялись: они отдельно шли, мы тоже шли отдельно. Сидим мы в лесу, кругом стреляют, мы не знаем, что нам и делать дальше. Обувь сносилась, сухари кончились. Мы сухарей насушили на целый месяц и на одних сухарях вот и шли обратно. Питались одними сухарями да водичку грели кипяток. А тут сидим, не знаем, что нам и делать. А тут нам попались военные. Спрашивают: «Что, девочки? Куда вы идете?» Говорим: «А мы домой идем.» Спрашивают: «А где ваш дом?» Мы называем наше место. Они говорят: «Так оно же у немцев. Идите обратно.» Мы говорим: «А куда обратно? У нас нет питания. Сухари кончились. Обувь сносилась, пока 400 километров пешком шли. Да она и была уже не новая.» Они говорят: «Ну тогда вот что. Тут недалеко есть медсанбат. 3 километра в сторону нужно пройти и вы его найдете. Приходите туда, может быть, вас туда возьмут и вы там поработаете. Пока не освободят ваше место, будете там в медсанбате работать. За ранеными будете помогать ухаживать. А когда ваше место освободят — пойдете домой.» Так мы вышли из этого положения, пошли в этот медсанбат. В марте мы пришли в медсанбат, и нас приняли туда. А 2-го мая мы там пережили страшную бомбежку.

- Когда вы пришли в медсанбат, что там происходило?

- Это было ужасно. Весна, деревня большая, и кругом — там было 100 дворов. Это было недалеко от города Холм. Деревня называлась Сотово. Все дома, как от порога до самого переднего края, до переднего края, было все заполнены ранеными-ранеными-ранеными. Мало того что во всех дворах, а их было больше ста, везде раненые лежали, по берегу реки, а деревня находилась по берегу речки, были наставлены палатки и в этих палатках раненые лежали. А река такая была: были крутые-крутые берега, река была обмелевшая и вода низко шла. И вот, когда бомбежка началась, раненые, которые были ходячие, побежали прятаться под берег реки. А те, которые были неходячие, горели все. Немец зажигал и бросал зажигательные бомбы, и все дома горели. Это жуткая картина была. А я как раз в палатке работала. Меня санитаркой в медсанбат приняли, и я работала санитаркой в палатке. И медсестра со мной была. А 2-го мая 1942 года, когда как раз бомбежка эта самая была, нам давали всем по сто грамм водки. Нам тоже было положено. Но мы же, девчата, никто не пили. Отдали все мужчинам-санитарам. Те подвыпили и захмелели. Гляжу: и спать хотят. Надо идти за обедом для раненых, а он, этот санитар, не может идти, потому что пьяный. Я говорю: «Вы ложитесь сзади в тамбур в палатку. А я за обедом сама схожу.» А в палате лежал один офицер, остальные рядовые там лежали. Но и кухня разная была. Для офицеров нужно было то давать, чем врачи питались, - это комсоставская кухня была. Я говорю: «Я пойду и принесу сначала для офицера обед, а потом — для остальных.»

И вот пришла я на эту кухню. Там и столовая тогда была. Врачи как раз обедали. Я подхожу за обедом к повару. С котелком к нему пришла. Говорю: «Мне надо одному офицеру обед!» Вдруг вбегает одна фельдшер и кричит: «Пикирует! Немецкий самолет пикирует!» А я этого слова - «пикирует» - тогда еще не знала. Говорю: «Ой, пойду посмотрю. Что это такое: пикирует?» А меня сразу схватил за шиворот повар и говорит: «Бомбит, вот что значит пикирует.» Крикнул: «Быстренько!» Потом подвал открыл и крикнул: «Быстренько все в подвал прячьтесь! Там бомбят.» Ну врачи все там спрятались. Ну и меня тоже втолкнули туда. Ну вот мы и сидели в подвале. А в дервнях, знаете, проселочные дороги были узкие. Дома, которые были напротив, через дорогу очень близко стояли. И первая бомба попала в дом, который напротив нашего стоял. А там были тяжело раненные. Там сразу погибли врач, медсестра и 12 человек тяжело раненных. Там все сгорели: и врач, и медсестра, и эти раненые. В общем, зажигательные бомбы немцы все бросали. Это жуткая картина была. А когда немцы побросали бомбы на нас. Но это все под Холмом было. А в самом Холме еще немцы стояли тогда. Но там у них аэродром рядом был, он был в самом Холме. И им близко было летать нас бомбить. Они полетят, заправятся у себя на аэродроме, а потом опять прилетят. Они раза четыре залеты делали на нашу деревню. Они до самой темноты нас бомбили: с двух часов дня до темноты. Четыре залета сделали! И все бомбили-бомбили-бомбили. И когда они в первый раз побомбили и улетели, врач нам всем и говорит: «Давйате все из подвала выходить. Если они вторично не прилетят, то мы загоримся от того дома. Мы все равно не вылезем оттуда. Быстренько отсюда вылезайте.» Мы выскочили. А куда было бежать? А мирные жители там же жили. И вот, хозяйка этого дома говорит: «У меня на огороде есть не ледник, а где овощи хранят! Землянка такая вырыта. Давайте туда: на огород тогда.» И туда все побежали. А я-то последняя выбралась. Меня-то он, врач, первую туда толкнул. Я выкарабкалась, бегу, а сама не знаю, куда и бежать. Вижу, корова уже на придворке убитая лежит. Бегу, а мне кричат врачи: «Беги, девочка! Беги скорей к нам сюда.» И только я убежала в эту землянку на огород, как случилось прямое попадание в тот дом, где мы до этого сидели. Если бы мы минут на десять опоздали бы, так нас там и накрыло бы. В этом доме уже никого и не было. И он сгорел сразу же. Ведь немцы зажигательные на него бросал. Все дома горели почти, мало какие дома уцелели. Никто не тушил их, да и некому было. Раненые бежали, была паника, были крики, стоны. Это жуткая картинга была. Такая бойня это была! Еще запах стоял этой гари. Знаете, когда человеческие волосы, когда человеческое мясо и все это горит, - такой смрад стоял в воздухе в деревне целые сутки. Дышать от этого было невозможно. Но нас после бомбежки отправили сразу в сторону в деревню, которая была в 5 километрах. Кто остался в живых от медсанбата — всех туда перевели. И сразу стали организовывать медсанбат, прислали медикаменты. Те раненые, которые остались в живых, их начали обрабатывать. И начали к нам уже другие раненые поступать.

|

На совещании комсоргов 117-й стрелковой дивизии. Клавдия Лебедева стоит в третьем ряду шестая слева. |

- А как много погибло тогда, во время той самой бомбежки, людей?

- Да, очень много погибло. Была как раз весна, разлилась вода, было трудно проехать, и мало кого эвакуировали. А эвакуировали раненых в город Торопец. Город этот находился в 100 километрах от той деревни. Ну а после того, как разбомбили эту деревню, комбата послали в штрафную роту. Послали его туда за то, что санитары напились и не соблюдали маскировку. Они демаскировали позицию: в белых халатах пьяные носили на носилках раненых. Выпить-то выпили, а работа же не прекращалась: раненые поступали все равно, там же выходных не было для раненых, для фронта. Рах раненые поступали, значит, надо было их обрабатывать. Врачи обработают, а санитарам надо их нести в другой дом, в какую-то палату. И они по деревне несли раненых. В это время пролетала над Сотовым немецкая «Рама» (самолет-разведчик так называли), зафотографировала, решила, что, видимо, здесь какая-то медицинская часть, раз в халатах люди ходят и раненых носят, и поэтому 2-го мая в 2 часа дня начала нас бомбить. Жуткая картина, конечно, была. Те, кто в живых остался, это чудом только. И я чудом выжила. Помню, когда решался вопрос, куда бежать, куда прятаться, некоторые говорили: в лес. А тогда вокруг деревни лес был. А главный хирург сказал: «Когда немец разбомбит деревню, он будет обстреливать лес. Он понимает, что люди побежали в лес, и будет стрелять по лесу.» И точно так и было: мало того, что немец бросал зажигательные бомбы на деревню, так он еще и стрелял из пулемета по людям. Когда мы лежали в землянке, как он начал строчить с пулеметов по опушке деревни. И попала одна очередь в нашу землянку. А мы там уже в три ряда лежали, потому что народу было порядочно: человек пятнадцать, наверное. И хозяйка дома тут же была, и я тут с ними же была, и два фельдшера было. В общем, друг на друге прижались кое-как. Так верхнюю женщину ранило тогда в бедро с пулемета. Мне на всю жизнь запомнилась эта страшная история, эта бомбежка.

- Как этих погибших хоронили?

- Я уж про то не помню так подробно, но тогда могилу братскую сделали. И меня уже потом, после войны, из нашего штаба дивизии приглашали ездить с ними туда на братскую могилу. Но я страшно болела астмой и не поехала туда. Я послала им денежки на венок и сказали: «А приехать я не могу!» Это в деревне Большое Сотово. Санитаров много погибло тоже. Находили мы и такие картины. Мы до темноты сидели в блиндаже. Когда самолеты пробомбили и улетели, некоторые врачи говорили: «Надо бежать и спасать раненых! Там раненые еще есть, которые живы и остались из раненых.» А главный врач, который считался командиром роты (у нас все было по рангам, как в части, вот он считалося и как главный врач, и в то же время и как командир роты) сказал: «Нет, никому не разрешаю никуда бежать! Потому что мы сейчас пустыми руками никого не спасем. Мы ничего не можем сделать. А вот когда кончат бомбить, вот тогда мы будем нужны. Тогда пойдем, если найдем инструменты какие-то, если что сохранилось. Тогда мы сможем еще кого-то спасать.» И так и было. До темноты досидели. А когда вышли, такую картину наблюдали: как несли раненого впереди санитар и сзади санитар на носилках, так все трое мертвые и лежали. Немец с пулемета тоже строчили. Раненый на носилках тоже был убит. И оба санитара тоже убитыми на дороге лежали. Такая картина была. В общем, было жутко.

- Кроме командира части отправили кого-то в штрафную роту за демаскировку?

- Нет, больше никого не отправили. Только командира батальона судили и отправили в штрафную часть. Конечно, его разжаловали, ранг его снизили до рядового. Я не знаю, как там было. Но факт тот, что после этого прислали нам нового комбата. И начали организовывать новый медсанбат.

Но вот еще что я хочу сказать. Когда нас разбомбили, в это самое время пришел приказ свыше: что немедленно удалить всех вольнонаемных из воинских частей. Там много было вольнонаемных. И были и те деревенские, которые тоже помогали обслуживать раненых. Всех было приказано удалить, потому что присягу мы не принимали и могли сделать разглашение военной тайны, сказать, где медсанбат находится. Но эта бомбежка не была из-за разглашения военной тайны. Это именно вот эти «сто грамм» нас подвели, потому что наши санитары ходили и не соблюдали маскировку. Из-за этого нас бомбили, а никакого такого разглашения не было. И нас, вольнонаемных, вызвал к себе начальник особого отдела при дивизии, это было недалеко. Нас туда пригласили, написали справочки, что мы добросовестно два месяца (в конце марта мы пришли, апрель проработали, а в мае вышли) работали в медсанбате и из части удаляемся, поскольку вольнонаемным не разрешено теперь работать. Ну а я тогда и спрашиваю у начальника особого отдела (я была комсомолка): «Ну скажите тогда, куда нам идти?» Он спрашивает: «Откуда вы пришли?» Я говорю: «Ну как? Мы пришли оттуда, куда скот согнали, - 400 километров. Разве мы в состоянии сейчас обратно идти 400 километров туда, в тот колхоз? Нам некуда идти. Впереди родина наша — 100 километров. Она — у немцев. Назад нам идти тоже некуда. Нам остается где-то перейти линию фронта и идти к немцам в тыл. К своим на родину идти. Но я как комсомолка буду на первой сосне повешена. Я не хочу этого. Куда нам идти?» Он тогда задумался и сказал: «Ой, действительно у вас положение тяжелое.» Потом предложил: «Тогда есть выход другой. Если кто желает из вас, напишите заявление, что вы добровольно желаете вступить в армию. Тогда вас зачислят и вы будете здесь уже до конца войны, тогда уже никуда не уйдете...» Нас было несколько таких девочек. Трое из них ушли, а я и еще одна остались. Согласились, написали заявление и остались мы вдвоем. Пополнение дали, вместо тех врачей, которые погибли, к нам прислали других врачей. И сказали: «А медсестер у нас нет пополнение вам дать. Так что набирайте с местного населения и готовьте сами себе работников.» И там стали с деревни брать тех, которые в живых остались, с ближних деревень стали также набирать девочек. А я уже готовенькая сама пришла. У нас сразу курсы организовали. В такую деревню отвезли другую. Там и клуб был даже. В этот клуб нас собрали всех и там начали нас обучать. Врачи из медсанбата ходили и преподавали нам все. И мы целый месяц изучали медицину. Нас учили, как обрабатывать раны, как помогать раненых.

- Много человек было зачислено на эти курсы?

- Кроме нас двоих там было 15 человек девочек. А те наши трое все-таки ушли, перешли линию фронта. Так что они пришли домой к немцам. Но им тоже несладко было. Немцы их там преследовали. Уже после войны они нам рассказывали. А тогда мы ничего не знали. Их схватили и сказали: «Вы шпионки, вы — шпионки!» А они тоже были молодые. Ну что им было? По 16 лет всего-то. Что это были за шпионки? Сказали они, что пришли пешком. Люди жили, короче говоря, как-то, но там уже тыл был, как говориться. Где наши деревни были — это был не фронт, а тыл. Фронт-то был впереди 100 километров под Холмом. А мы были еще дальше.

|

173-й отдельный медико-санитарный батальон. К.Лебедева стоит в последнем ряду восьмая слева. 1944 год |

Потом, через месяц, у нас сразу назначили комиссию, и принимали от нас экзамены. То, что мы изучали, то, что нам преподавали ускоренно, мы сдавали на экзаменах. Целый день врачи, которые освобождались от работы с ранеными, приходили и преподавали нам. А тогда они принимали экзамены от нас. Я все умела: и наркоз могла дать, и могла переливание крови сделать, и определить группу крови, и шину наложить, и любой укол сделать, - и это все, кстати, в нашу обязанность входило в обязанность медсестер. И мне сразу, как только я эти курсы закончила, присвоили звание — старший сержант медицинской службы. И приняли меня после этого в медсанбат. А хирург принимал экзамены. Он сказал, что я так хорошо все освоила, что он сразу берет меня в операционную. Ну и попала я в операционную.

- Курсы все 15 девушек сдали?

- Да, все сдали. Но всех кого куда распределили. Там же разные отделы были. Там же было и эвакоотделение, и госпитальный взвод был, и была команда выздоравливающих, и хирургический взвод, и сортировочный взвод, и аптека, и лаборатория, - и всех кого куда определили по медсанбату. А меня вот хирург взял сразу в операционную.

- А что за хирург вас взял?

- Звали его Фридман Моисей Ефремович. Хороший хирург был. Он был уже такой пожилой, но как врач всех врачей обучал. Ведь многие врачи и хирурги были молодыми. Но он брал и показывал, как нужно оперировать, какую операцию как нужно делать. Но он по очереди брал ассистировать к себе врачей молодых и учил их, как надо работать. И благодаря ему все врачи стали хорошими. А потом, когда было очень много раненых, каждому врачу нужен был свой ассистент. Потому что, допустим, если он разрезал рану — надо было держать кому-то крючки. Он сам копошится в ране, выбирает осколки, зашивает вены, да накладывает всякие жгуты да все такое. А кому-то надо было помогать! Так мы даже ассистировали у врача тоже. Работы хватало, короче говоря. И так до конца войны была.

- Как называлась ваша часть, к какому соединению вы относились?

- Наша часть называлась так: 173-й отдельный медико-санитарный батальон 117-й стрелковой дивизии. А армия наша была 69-й

- Как далеко от передовой находился ваш медсанбат?

- У нас командиром дивизии был генерал Коберидзе. Он был очень строгий. Он говорит: «Нельзя, чтоб медсанбат далеко от передовой находился!» Другие медсанбаты дальше находились: в пяти, в шести километрах от передовой. Это делалось потому, что нельзя было подвергать раненых второй опасности. Если близко обстрел, и снаряды летят, все что угодно могло случиться. А наш командир дивизии Коберидзе говорил так: «Нет, медсанбат должен как можно ближе быть от передовой, потому что пока везут раненых — они уже в дороге умирают, истекают кровью. Пока санитар наложит кое-как повязку, пока довезут, он в дороге умрет.» Поэтому дальше чем в трех километрах от передовой мы не были. Даже ближе чем три километра находились.

- Как проходил ваш путь в составе медсанбата?

- Я иногда как вспомню это, так у меня волосы дыбом встают. Думаю в иной раз: как мы все это выжили? Это же все пешком мы шли. Машин было мало в медсанбате. Только могли на машины погрузить имущество, все оборудование наше, палатки и тех санитаров, которые грузили (они как грузчики ехали на машинах). Ну и некоторых раненых брали, которые не были увезены в госпиталь, - тоже же не бросать же было их. Так что брали с собой, везли, чтобы они при медсанбате выздоравливали. А мы все пешком шли, по проселочным дорогам шли. С нами, с группой, которая шла пешком, все время начальник штаба медсанбата вместе шел. И врачи, и сестры, и санитары, и санитарки все шли. Начальник штаба всегда с картой шел. Маршрут ему там давали какой-то, куда идти было нужно. Заранее уже рекогносцировку местности делали, чтобы знать, куда медсанбат поместить. Искали обычно лес. Медсанбат часто размещали в лесу. Потому что самолеты летали, и в открытом месте видно было и палатки наши, и раненых. Так что прятали раненых и весь наш медсанбат в лесу. И мы всегда в лесах обитали. Вот так и было: дадут маршрут начальнику штаба, и он нас ведет...

- А через какие именно места вы проходили?

- Мы через Белоруссию шли, потом часть Украины захватили. Потом через Польшу шли. Наша дивизия реку Вислу форсировала. А потом в Германию зашли. Об этом потом написали в газете. У меня племянница, она инженером на стройке работает, выудила где-то информацию обо мне. Говорит, через Интернет как-то она там нашла этот материал. Отпечатала, мне принесла и подарила. Я так этому обрадовалась. А этот корреспондент в десятом году приезжал ко мне, фотографировал. Позвонил, сказал: «Можно к вам приехать? Вы ветеран войны?» Я говорю: «Да. А вы откуда говорите?» «А я, - говорит, - из Таллина.» Говорю: «А что, разве в Таллине нету ветеранов?» «Есть, но мне сказали, что вы до Берлина дошли. Мне вот такой человек нужен. Можно приеду?» Я говорю: «Приезжайте, пожалуйста.» Вот он мои фронтовые фотографии переснял и увеличил. Но я так всех мест, где мы были, не помню. Мы шли специальным маршрутом, останавливались в лесах. Откуда мы знали места? Мы сразу же были вот так загружены ранеными, дня три-четыре поработаем, если часить наша дальше пошла — то мы снова и опять ее догоняем. Было ли нам время думать, где мы находимся? Я знаю только, что шли мы через Белоруссию и что шли через часть Украины. Но через года мы не проходили. На пустых местах все время останавливались. Части в городах не располагались. Только один раз в маленьком городе приостанавливались, помогали там выбивать немца. Выгнали, а потом пошли дальше.

- Как часто попадали под бомбежки (если не считать бомбежки 1-го мая 1942 года)?

- Нет, не часто. Вот после той страшной бомбежки в Сотово нас бомбили один раз по дороге, когда мы в эшелоне стояли. То все шли пешком, а тут после Киева нас в эшелон погрузили. Потому что в Польше нельзя было пешком идти, надо было в эшелоне ехать. В этом эшелоне воинская часть ехала, один полк ехал, и медсанбат наш поместили тоже в этот эшелон. Так на ночь на станции Ирпень наш эшелон остановился. Это за Киевом киолометров, может быть, 30-40. Ночью самолет налетел и начал бомбить наш эшелон. А в эшелоне, знаете, вагоны были не приспособленные. Козлы были сделаны, и на них нами носилки были наложены. На носилках и спали в два ряда. Такие высокие были козлы, и были козлы низкие. Люди вверху и внизу лежали. В два ряда все лежали. Там народу было много, а вагон ыбл не таким уж большущим. Я лежала на верхней полке. И как только загудели самолеты, кто-то крикнул: «Бомбят!» Я сразу проснулась и вскочила. И села на носилках. И в меня сразу осколок попал сюда в челюсть попал (показывает.) Получилось так, что пробило вагон и угодило в челюсть. Так я была ранена. А потом крикнули: «Быстро все в лес!» А там, где мы эшелоном остановились, был лес. И все с вагона побежали в лес, чтобы не погибнуть. Гляжу: что-то по гимнастерке течет кровь. Ну я и поняла, что где-то на лице, на щеке, у меня рана. Я вытащила носовой платок, заткнула им рану, а сама тоже в лес побежала дальше. Потом самолет пробомбил и улетел. А в одном вагоне дежурили на всякий случай врачи. И я пошла в этот вагон, чтобы перевязаться. Говорю: «Дайте бинтик, меня чего-то ранило.» Они сказали: «А ну-ка лезь сюда наверх в вагон.» Я полнялась. Как они увидели меня, так на носилки положили. Говорю: «Да что вы меня на носилки? Я уже в лесу была. Все побежали и я побежал.» А у меня ниже уха было ранение. Тут еще ветка от раны до сих пор осталась (показывает). Тут же челюсть, тут — висок. Если ыб меня чуть повыше задело бы, то и смерть могла наступить, потому что в этом месте в мозг большая артерия проходит. Они испугались, что я пошевелюсь, осколок подвинется и заденет артерию. Поэтому меня сразу на носилки положили. Я говорю: «Никаких носилок! Я уже в лесу бегала. Побежала в лес, как и все.» «Нет-нет-нет». Ну и нас всех, которых ранило, а нас таких было шесть человек в медсанбате (одного врача ранило, связистку ранило, еще каких-то санитарок), отправили сразу в Киев в госпиталь.

- Долго лечили вас в госпитале?

- А я совсем удрала оттуда. Меня и врача положили на одну койку. Столько народу было в госпитале в Киеве, что на каждой койке по два человека лежало. Как два раненых могло лежать на одной койке? Но такое было: одного туда клали, а другого — туда. А между ними ставили валик, чтобы ноги друг на друга не клали. Ну вот и все. Нас туда привезли. Подошел хирург в госпитале, посмотрел рану. А у меня тогда уже затянулась эта рана-то. Он посмотрел: мясо торчит, кожа торчит, а дальше все затянуло. Он говорит мне тогда: «Это касательное. Пролетела пуля, а туда не влетела.» А у меня что-то день-два держалась температура. А приехал хирург наш. Потому что когда разбомбили несколько вагонов нашего эшелона, ехать дальше нельзя было: надо было отцепить эти вагоны, перегруппировать людей, чтобы поместить как-то в другие вагоны. Так что он стоял на этой же станции, где нас бомбили, - на Ирпине. И хирург приехал для того, чтобы узнать, как идут тут наши дела. И сказал: «На всякий случай вот вам номер нашего эшелона (и написал номер эшелона), если вас быстренько обработают и выпишут, то приезжайте в свою часть сразу.» Ну а врач, которая лежала со мной и беда в бедро раненная, сказала мне: «Я не могу бежать. А ты можешь. Давай, уходи. Тут никакого лечения нету, потому что столько раненых много, что никакого внимания, лежим, и никто даже не подходит к нам.» Я еще одну связистку-девочку уговорила, которая тоже была ранена, но в руку. Мы подговорили медсестру и сказали: «Принеси нам нашу одежду!» Она нам одежду принесла. Мы одели свою одежду и ушли тихонечко с госпиталя. Пришли на вокзал. А у меня голова-то была забинтованная, раз было ранение, а она в руку. Там мы не сознались, что сбежали, а только сказали: «Мы раненые, мы отстали от своей части. Помогите нам догнать нашу часть.» Это мы сказали на вокзале начальнику станции, в Киеве.

А наш главный хирург до этого сказал нам, что еще неизвестно, когда отцепят вагон наш и что когда состав опять соберут в полном составе. Сказал, что неизвестно, на другой ли фронт нас назад пошлют или же вперед пойдем. Ну мы поэтому и спросили у начальника станции: такой-то номер эшелона не возвращался назад через ваш вокзал? Он сказал: нет, он пошел вперед на Запад. Ну и мы сказали, что отстали от своего эшелона и просим помочь его догнать. Он нам тогда сказал: «А вот сейчас как раз санитарный поезд пойдет на фронт за ранеными. Садись, там специальный есть вагон, который для раненых. Садитесь в этот вагон и езжайте.» Мы сели и поехали. На каждой станции вагон останавливался. Мы тогда выходили и смотрели на поезда, которые стояли, и искали свой номер. И нашли. Уже в Польше мы догнали свой эшелон. Так что нашли мы свой состав. От Киева на каждой станции выходили и все искали. И в Польше нашли свой эшелон. Еще не доходил он до своего места назначения тогда.

- Кстати, а что на станциях, где вы останавливались, тогда происходило?

- Ой, там было не понять, что на станции творилось. Там были и местное население, и беженцы, и раненые, и солдаты, и всякие. Там какая-то каша была. Это в Киеве на вокзале такое было. Там не разобрать было. И мы рады были, что начальник станции помог нам, мы сразу вагон нашли, в котором был состав, который шел за ранеными, выходили на каждой станции, и в итоге нашли номер своего эшелона. Хирург обрадовался так, что мы вернулись, я и еще одна девочка, и сказал мне: «Ой, я тебе сам сделаю операцию.» Потом сказал: «Да, у тебя там осколок сидит. Как же они его не удалили?» Я говорю: «Они говорят, что касательное ранение.» «Ну, - говорит, что там за врачи такие?» Я ему сказала: «Да они загружены так работой. Там по два человека на койке лежат. Они работали так, что в первую очередь оказывали помощь тяжелым раненым, а легкие раненые подождут, мол.» Ну а потом узнали, что лежат врач и медсестра. А им медики нужны были. Они сказали: «О, хорошо, мы вас обработаем, вы у нас останетесь работать.» Может быть, врач и осталась, я точно этого не знаю. А мы удрали и вернулись на фронт.

- Не приходилось ли вам раненых немцев лечить?

- Попадали раненые немцы и их лечили. Было такое, да. Но их лечили в отдельной палатке. Меня к ним посылали уколы делать. Один все морфий просил. Он, наверное, наркоманом был. А морфий-то — это же наркотик. Морфий же обезболивает. И все просил: «Мне мортий, мортий...» Так иногда посылали делать укол ему меня. А я такая злая на немцев была. Так нарочно брала потолще иголку, чтобы побольнее его уколоть (смеется). Ненавидела. Но мы все равно их лечили.

- Чем вам запомнилось окончание войны?

- В Берлине меня конец войны застал.

- В каком состоянии была столица поверженной Германии?

- Ой, город весь был разбитый. На город страшно было смотреть. Жутко было! Окружили его и два часа стояла наша канонада. Там и из пушек, и из минометов, и из «Катюш» по нему били. Мы сидели друг около друга и не слышали, что мы говорим. Гудело все, не было слышно ничего. Разговоры друг друга даже не слышали.

- Мирное население в Германии как к вам относилось?

- По-разному относились. А наши солдаты были молодцы все-таки. Вот где были дети, там наш солдат шел под пули, а ребенка немецкого спасал. Увидел ребенка в опасности — и бежит, и ребенка спасает. Так наши солдаты себя вели. А немцы вели себя по-разному. Помню, например, такое. Когда кончилась война, мы в Берлине еще сколько-то времени стояли. И как-то пошли мы в ихнее кино. Где-то кинотеатр у них сохранился. Ну и пошли мы посмотреть туда кино. И привезли показывать наш фильм про Зою Космодемьянскую. Немцы там сидели. А мы проходили, места искали. А немка одна похлопала меня по спине и что-то по-немецки злобно проговорила: «Эээээ...» Грубо так сказала. А со мной тут врач один шел. Как он по-немецки ей сказал, так она сразу встала и ушла. Но мы с ними, с немцами, так не общались особенно.

- А где вы в Берлине размещались?

- Мы-то вообще были в палатках, а где солдаты располагались, я не знаю. А мы в палатках были. Были на окраине города, натянули свои палатки, раненых уже не было. А какая это часть города, мы не знали. По-моему, когда палатки мы натянули, совсем не в городе были, а так, где-то около города располагались.

- На рейхстаге расписывались?

- Нет, не расписывались. Но мы были на окраине города же.

- На фронте производились у вас награждения?

- Я из медсестер первая получила медаль. А получила вот за что. Когда мы в Сотове стояли, то транспорт не мог вовремя подвезти медикаменты. А у нас кончились бинты. А без бинтов ничего было не сделать: ни шину не наложить, ни чего другого сделать. А ыбли только грязные и окровавленные бинты. Они от раненых остались. Когда их привезли, они же в бинтах были. Их снимали и клали в таз. А потом клали в бочку с водой, чтобы от них потом запаха не было. А потом их закапывали в землю. А я была же комсомола. Меня, к тому же, еще и комсоргом назначили, там сколько-то комсомольцев было у нас в медсанбате. Я всех этих девчонок-комсомолок собрала в свободное время, в часы отдыха, и сказала: «Девчонки, пойдем выстираем те бинты, вот которые в бочке лежат. Постираем. Бинтов же нет, нечем раненых перевязывать. Как работать?» И девчонки согласились. Дали нам перчатки резиновые, мы их одели на руки. Аптека дала соды. Санитары нам натаскали воды. Нагрели воду. Ну и мы начали стирать бинты. Целых три часа мы стирали-перестирывали эти бинты. Когда перестирали, старшая сестра их через автоклав пропустила, простерилизовала их. Конечно, дочиста мы их не отстирали, но они уже были стерильные, чистые. Мы их скатали всех, как и было положено. Бинтов не было. И когда хирург увидел, что стоит целый ящик бинтов, которые мы настирали, сказал: «А откуда это взялось? Бинтов же не было.» А кто-то сказал: «А вот Клава организовала девчонок и настирали.» И меня первую наградили медалью «За боевые заслуги».

Но я потом была еще второй медалью «За боевые заслуги» награждена. Вторую я после ранения получила. Ведь несмотря на то, что я была ранена, я догнала медсанбат свой. Врач мне сделал операцию. Я часик полежала, а потом он сказал: «Если можешь помогать, помогай работать!» И я, раненая, перевязанная с головой, обрабатывала раненых, давала наркоз, и все такое. Ну, в общем, везде, где толькои нужно было, не отказывалась ни от какой работы, все брала на себя. И меня второй медалью «За боевые заслуги» наградили. Есть еще у меня медаль «За взятие Берлина». Но медсанбат мало награждали ведь. Врачам, правда, в конце войны ордена дали. Командиру батальона, главному врачу и терапевту дали по Красной Звезде. Но они и работали. Ой, какое количество раненых они пропустили через себя, - это же жуткое было дело. По 12 часов они не отходили от столов. И работали-работали-работали. Передохнут какой-то часик — и снова берутся за работу. Раненые иногда, когда наступала дивизия, потоком шли. А нам, медсестрам, орденов не давали. А еще я награждена значком «Отличник санитарной службы». Как только я сдала экзамены, сразу вручили мне этот значок. Это потому что я хорошо сдала все.

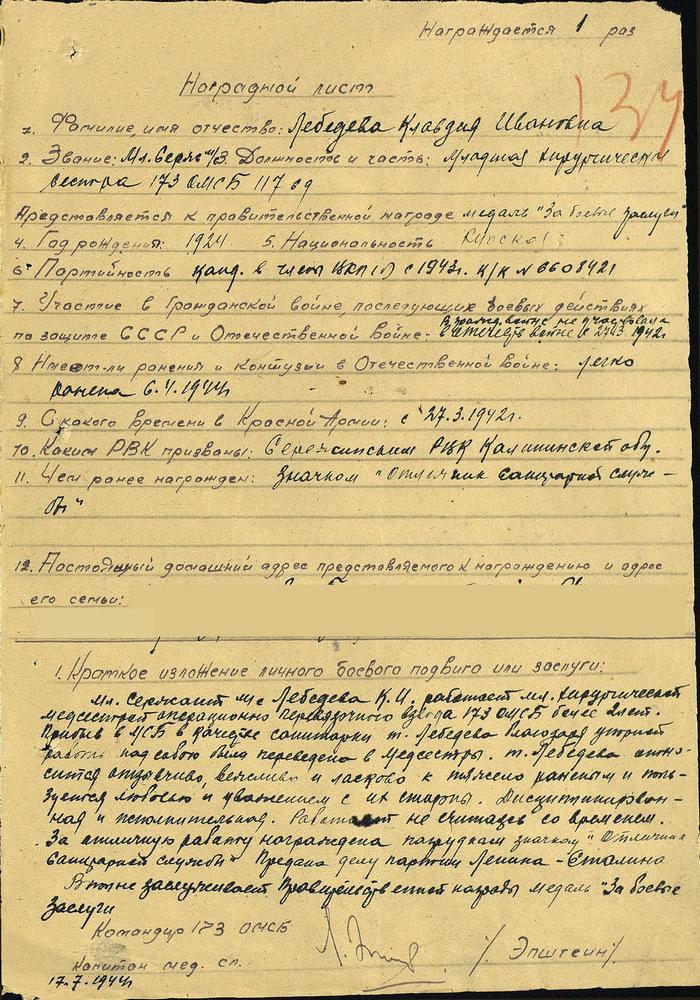

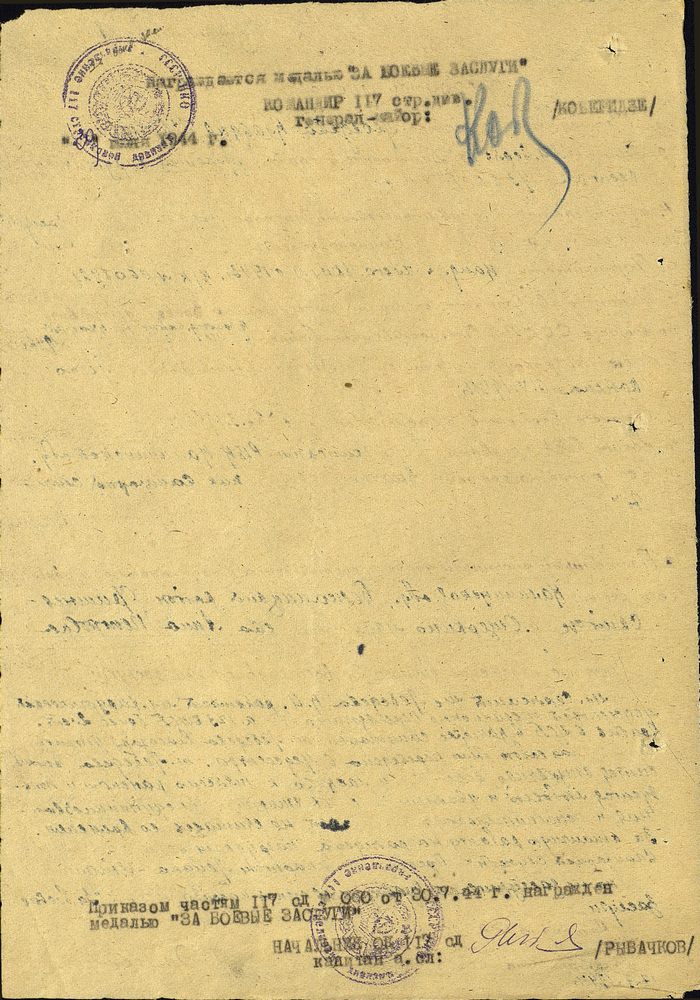

(Данные, опубликованные на сайте «Подвиг народа»: из представления К.И.Лебедевой к награждению первой медалью «За боевые заслуги»: «Младший сержант медицинской службы Лебедева К.И. Работает младшей хирургической сестрой операционного перевязочного взвода 173 ОМСБ более 2 лет. Прибыв в МСБ в качестве санитарки тов.Лебедева благодаря упорной работе над собою была переведена в медсестры. Т.Лебедева относится отзывчиво, вежливо и ласково к тяжело раненым и пользуется любовью и уважением с их стороны. Дисциплинированная и исполнительная. Работает не считаясь со временем. За отличную работу награждена нагрудным значком «Отличник санитарной службы». Предана делу партии Ленина-Сталина.» (Приказом частям 117-й стрелковой дивизии за № 060 от 30 июля 1944 г. К.И.Лебедева была награждена медалью «За боевые заслуги», № медали 1365389, № удостоверения 558005.)

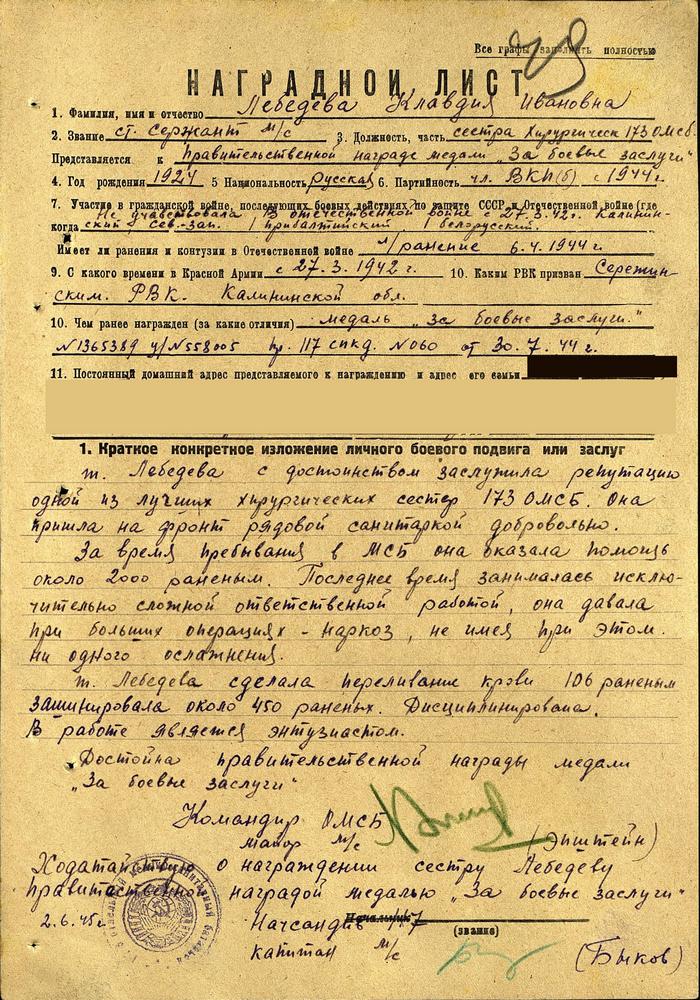

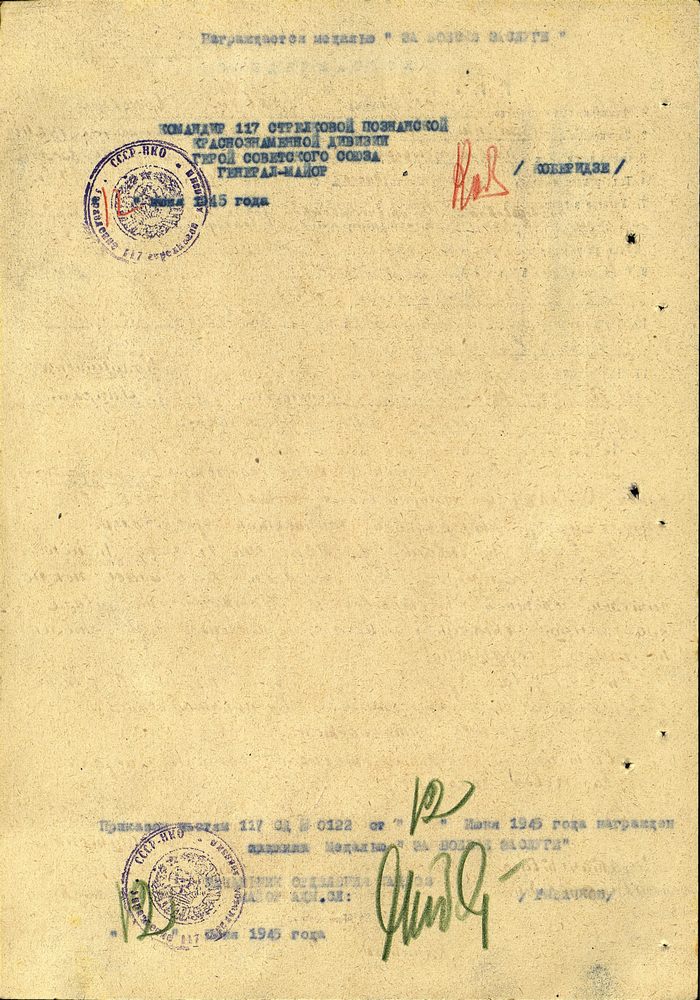

Из представления К.И.Лебедевой к награждению второй медалью «За боевые заслуги»: «Т.Лебедева с достоинством заслужила репутацию одной из лучших хирургических сестер 173 ОМСБ. Она пришла на фронт рядовой санитаркой добровольно. За время пребывания в МСБ она оказала помощь около 2000 раненым. В последнее время занималась исключительно сложной ответственной работой, она давала при больших операциях — наркоз, не имея при этом ни одного осложнения. Т.Лебедева сделала переливание крови 106 раненым, зашинировала около 450 раненых. Дисциплинирована. В работе является энтузиастом.» Приказом частям 117-й стрелковой дивизии за № 0122 от 12 июня 1945 года К.И.Лебедева была награждена второй медалью «За боевые заслуги».)

|

Клавдия Ивановна Лебедева в наши дни |

- Как вас кормили на фронте?

- В начале было очень тяжело, очень плохо кормили. Гороховое пюре давали болтушечку в виде киселя. И с доставкйо продуктов трудно было, и продуктов мало давали. Потом получше стало, когда продвигаться стали. Тут уже наша окрепла сторона. Уже и орудия свои, и танки стали делать. Ну и питание стало получше. Но в основном кашу давали, чаи. Но дело в том, что когда раненых мы целые сутки обрабатывали, некогда было вспомнить даже, что нужно покушать. Нам скажут: «Будете ассистировать врачу!» Идем моем руки и делаем их стерильными. И вдруг появится комбат и говорит: «Несите в операционную, хоть чаем напоите! Они же стоят столько часов, а во рту ни крошки не было.» Так принесут стакан или кружку чаю. Стоишь, а тебя поют. Это чтобы ты не тратил времени на то, чтобы снова руки мыть.

- Я от некоторых медиков слышал, что раненым давали спирт разбавленный для успокоения?

- Я такого не слышала, чтоб раненым спирта давали. Не-ет!

- Как вели себя раненые?

- По-разному они вели себя. Если им больно было, дак кричали. Кричали на врача: «Живодеры!!!» Это кричали, если, допустим, у раненого снимали повязку, которая присохла. Когда аккуратно снимали, старались терпеть. Но все равно же больно было от этого. Некоторые по всякому ругались. А в основном все довольны были медсанбатом и его врачами, очень довольны.

- Попадали ли к вам другие, помимо русских, национальности?

- Да, конечно. У нас, наверное, перебывало более тридцати национальностей ранеными. Были и узбеки, и казаки, и таджики, и украинцы, и белорусы, и литовцы. На фронте же люди были со всех республик, которые были в Советском Союзе. А как же? Командир дивизии Коберидзе был, например, грузин по национальности.

- Каким был состав вашего медсанбата по численности?

- Я не знаю, сколько. Но, наверное, сто с чем-то человек было.

- А раненых какое количество, по вашим представлениям, через вас проходило?

- Трудно даже сказать. Я затрудняюсь это сказать. Два раза даже нашу дивизию пополняли. А в дивизии сколько было людей? Наверное, половина вышла из строя. И все через нас проходили. Но у нас долго раненых не держали. Легко раненные, конечно, оставались при медсанбате, их направляли в такую отдельную команду выздоравливающих, как это называлось. Там медсестра ухаживала за ними, врач там же был. Они ничего не делали, - те, кто был в этой команде. Их кормили, им перевязки делали. Они были раненые, но легко раненые. Они ждали, пока хирург найдет, что рана зажила. После этого их выписывали на фронт обратно. Это было при медсанбате все. А тяжело раненных сразу отправляли. Делали операцию, и если солдат оказывался транспортабельным, то его отвозили в госпиталь. Но все хотели остаться в медсанбате остаться выздоравливать. Не хотели, чтобы в тыл их отправляли. Все в свои части рвались. Патриоты люди были. Все в свою часть просились.

- Какого характера ранения были у тех в основном, кто через вас проходил?

- Разные ранения были. Помню, что не было такого места, в которое бы человека не ранило. Кто в голову, кто в руку, кто — в живот, кто в ноги, кто куда. Во все места были раненые. Попадались и самострелы. Самострелы были из числа нацменов такие, я даже не знаю, какой нации они были, - но они были черные такие. Казахи вроде. В общем, не знаю, какой национальности они были, но точно не русские. Так что самострелы попадались. Так там сразу по карточке становилось известно, что он самострел.

- Я слышал, что самострелов расстреливали. У вас их расстреливали?

- Да нет. Что вы? Их обрабатывали, а потом в штрафную роту направляли. Расстреливать никого не расстреливали. Каждый человек вместо золота был, людей на фронте не хватало. Вот они и были штрафниками: те, кто сам себя в руку ранит, чтобы на фронте не работать больше, чтобы отправиться в тыл.

- Кого из командиров, из друзей по медсанбату помните?

- Всех помню. Нашим комбатом был Эпштейн Борис. Это отличный был командир, знающий. Главный терапевт был, армянин, Маркес Оршакович Шахназарян. Шамина Александра Федоровна, Мамонова, Мамырко Катюша, фельдшер, Анна Николаевна Короткова, старшая сестра госпитального взвода, врач Кучеровская, доктор Иванов Константин Николаевич, фельдшер Леша Сарачян, Надя Лиханова, Юлия Никифорова, старшая сестра операционная, Маша Маркова, наша медсестра ракотделения, Надя Гурченок, медсестра. Кстати, Надю Гурченок и меня первыми наградили в медсанбате медалями «За боевые заслуги». Это — со всего медсанбата.

- После войны поддерживали связь с теми, кто с вами служил в медсанбате?

- Ну я многих нашла. И сейчас некоторые живы. Вот в Таллине жила медсестра, с которой я сразу вот, когда меня к ней поместили, работала вначале у нее санитаркой. Это было еще до того, как в мае 1942 года нас бомбили. Она медсестрйо в палатке была. Она только в позапрошлый год умерла. Другая сестра живет в Петергофе, на год меня старше, мы и сейчас с ней переписываемся. Врачи тоже письма присылали мне. Одна в Горьком живет. Фельдшер одна писала мне. С Белоруссии одна писала, Гурченок такая. Сейчас переписка как-то прекратилась. Но все равно некоторые пишем друг другу. И встречи послевоенные были. Мы как-то в Петергофе в День Победы встречались. Была где-то у меня фотокарточка, там мы вчетвером сфотографированы, четыре медсестры: Ира, Маша, Таня и я.

- Много умирало людей у вас?

- Ну а как же? Было и такое. Бывает, привезут такого безнадежного, что его и не спасти. Делали такому операцию — а он на столе даже умирал. Так что на столе умирали, были такие случаи.

- Как захоранивали умерших?

- Хоронили наши санитары. Хоронили в лесу, там, где медсанбат и стоял.

- В каких условиях вы жили на фронте?

- Вы такие вопросы задаете! Как будто я рассматривала эти условия. А было так. Прийдет в лес медсанбат. Ни воды, ничего нет. А это все нужно было где-то найти быстренько и обеспечить все. Это санитары тоже много над этим работали, где-то искали источники воды, кипятили воду. А ведь это надо было все стерильным сделать. Это был колоссальный труд. Нужно было палатку расставить. А палатки были большие, ДПМ-вские: они были больше моей комнаты, в которой мы сейчас разговариваем. Такими они были двухмачтовыми. Впереди надо было выкопать траншею сразу. Мы в траншею прятали раненых, когда начиналась бомбежка или обстрел. Летят через головы наши снаряды. А мы не знали, куда он упадет. Может быть, он к нам в операционную прямо упадет. Мы в простыни раненых завернем, положим на носилки и кладем в траншею. И сами туда же прятались.

- Встречались ли у вас случаи нехватки медикаментов?

- Как не было? Конечно, было. Я же говорю, что из-за того, что не хватало бинтов, я старые бинты стирала. Стирали мы грязные окровавленные бинты. Там и пальцы попадались, там и куски мяса попадались в этих бинтах. Тошнило, а мы все равно стирали.

- Как вас снабжали обмундированием? Насколько оно было удобным?

- Одевали, все это было. Сразу, как только мне присвоили звание, сразу выдали гимнастерку, шинель, сапоги. Все это выдали.

- Что можете сказать о политработниках?

- Политработник при медсанбате все время был. Но нам некогда его политработу было слушать, мы работали как волки. Когда было поменьше раненых, так по четыре часа в сутки только спали. А так и по два часа спали. А иногда целые сутки работали и некогда было уснуть. Столько раненых обрабатывали, что уже с ног падали.

- График работы какой-то был у вас?

- Да, график работы был у нас. Нас было пять медсестер в операционной. И мы все по графику шли. Было так: одна идет отдыхать на два часа, четверо работают. Та два часа поспала, санитар идет ее будить, а по графику идет спать другая. Тоже два часа.

- Донорство было у вас в медсанбате?

- Да, было. Я сама дважды давала кровь. Как раз не было этой нужной крови. А у меня была вторая группа крови. Была такая группа крови привезена, но ее израсходовали и не хватило ее раненому. Стали спрашивать: «У кого вторая группа крови?» Говорю: «У меня!» «Давай ложись на стол!» - сказали мне. Я ложилась и давала свою кровь. Там некогда было думать о том, чтобы брать, а уже потом вливать. Прямо проводили трубку от меня к нему, к раненому, значит. Кололи сразу и меня и его, и по трубке кровь передавали. Только засекали, сколько крови дать, чтобы много не брать, - а то я не смогла бы работать после этого. Но 200 грамм крови давала!

- Насколько часто меняли места дислокации?

- Как продвигалась дивизия, так и мы продвигались. Когда дивизия стояла в обороне, так и мы стояли, тогда и меньше раненых было. Но все равно, даже если и в обороне стояли, раненые поступали. Ведь в такое время все равно работает дивизия: и в разведку ходят, и обстрелы идут и с той, и с другой стороны, и все такое. Так что все равно раненых привозили. А уж когда наступает дивизия, так тут потоком идут раненые. И всю дорогу пешком передвигались. У нас не было транспорта, чтобы ехать.

- Как во время войны вы относились к Сталину. На сегодня это такая спорная историческая фигура...

- Мы были всегда патриотами. Правильно, не правильно государство ведет политику, ведет свою линию — нас это не касалось, мы это не понимали, а сами выполняли строго-настрого все. А режим был строгий, конечно. Это было и до войны. Ведь колхозы жили по тому принципу, что всю госпоставку отдай, а оставляй себе уже то, что останется. А то, что назначено, выполни, всю госпоставку выполни. Бывало и так, что почти ничего не оставалось своим людям. Работали бесплатно целый год и ничего не получали. А в конце года только, когда государство выполнит план, когда отдадут государству то, что положено, все, что оставалось от плана, тогда только распределяли на трудодни. Все, что заработано за год, распределяли. Так иногда так мало давали трудодни, что это было почти что ничего. А так были патриотами. Я в партию, например, еще на фронте вступила. Врачи меня рекомендовали в партию. У меня была библиотечка маленькая, я давала книги раненым читать. В общем, обслуживала их. У меня одна фотокарточка есть, где я на семинаре комсоргов всего корпуса нахожусь. Я ведь комсоргом в медсанбате была даже выбрана. Врачи порекомендовали мне вступить в партию, ну я и вступила в партию. И рекомендации они мне давали.

- Кто-нибудь воевал у вас из семьи?

- Моих два брата воевали. Один пришел без ноги (он на мину наступил, и ногу ему отняли; он был минером, разминировал и как-то подорвался на мине; он был инвалидом, здесь же жил, в Кохтла-Ярве, после войны, но уже умер; я первая сюда приехала, потом привезла сестру, потом маму привезли, а потом и брат с семьей приехал). Другой брат погиб. У нас вообще из деревни много молодежи до войны уехало в Ленинград в ФЗО поступать. И они многие погибли в блокаду.

|

Клавдия Лебедева на фронте со своим молодым человеком |

- Ваша фамилия Лебедева — по мужу?

- Нет, официально замуж я не выходила. Но я свои отношения оформила с офицером-артиллеристом, капитаном, нас записали. Он встретил меня, сказал: «А помните, как нас отвели на пополнение дивизии, вы нам кашу варили, и этой кашей гороховой угощали.» В общем, так познакомились, потом переписывались. Он приезжал иногда в медсанбат. А потом нас по дивизии оформили приказом. Ну а потом я уехала домой. Он хотел, чтобы я к нему ехала на родину в Кисловодск, но я не поехала. И так мы как-то и разошлись. Он остался в Германии служить. Я не поехала, потому что дочь у меня родилась. А с мужем не сложилось. И больше замуж я уже не выходила. А о нем ничего не знаю. Была я у его родных, когда дочка была еще жива. А дочку, знаете, я еще в 1954 году похоронила.

- Когда вы демобилизовались?

- В июне 1945 года. Война кончилась в мае, а я демобилизовалась в июне.

- Расскажите о том, как сложилась ваша судьба после войны.

- Мне больно об этом вспоминать. У меня была дочь. Почти в девять лет я ее похоронила. Есть у меня фотография. Вот (показывает фотографию), ее сфотографировали с дочерью моей фронтовой подруги, которая вместе с ней ко мне приезжала в гости. Подружка эта моя в Петергофе и сейчас живет. Она была тоже медсестрой в медсанбате. Она на год старше меня. Мы с ней и сейчас переписываемся. Вскоре после этого, как сделали фотографию, дочь умерла, а как память это осталось. У нее менингит был и она в Таллине лечилась полгода. И я вынуждена была из Кохтла-Ярве уехать в Таллин. Я уехала туда, чтобы дочь в больницу положили. Сама-то ездить часто не могла. И после этого я тридцать лет в Таллине прожила. А в Кохтла-Ярве я приехала сразу после войны. Получилось это так. Я ехала куда глаза глядят после войны. Потому что когда приехала домой с фронта, дом был сожжен, а амбар для хлеба приспособили под избушку и там какие-то люди жили. Окна прорезали. И там ютилось восемь человек. Ну как будто в однокомнатной квартире. И вот меня туда поместили. Кушать нечего было, картошку гнилую копали. Думаю: «Мать честная. До Берлина дошла, а тут приехала домой и буду с голоду умирать. Что это я, разве позволю себе такое? Ни за что не позволю. Поеду куда-нибудь.» Сначала поехала в Каменогорск. Там старший брат вернулся и завербовался в Каменгорск. Но там раньше была финская земля, а потом она отошла к нам, к Советскому Союзу. Их туда завербовали и они туда поехали. Так я сначала туда поехала. Но когда приехала, там для себя подходящей работы не нашла. Потом, когда приехала обратно, решила для себя: «Все равно куда-то поеду.» В Ленинград было бесполезно ехать, там сами люди все голодали. Там жили у меня родная тетя, вторая тетя. Но туда я не поехала. А тут одна знакомая семья поехала сюда в Эстонию. Ее муж н шахтер был, но он был не русский, а кореец. Где они познакомились? На лесозаготовках каких-то в Новосокольниках. Познакомилась и замуж вышла за него. А он имел шахтерское образование, был мастером. И его направили сюда в Эстонию. Я их спросила: «Куда вы едете?» «В Эстонию», - ответили. Сказала: «И я поеду с вами.» После собрала чемоданчик и поехала вместе с ними. Вот мы приехали в Кукрузе. Там в основном русские были. Были эстонцы, но на шахте в основном русские были. Я пришла к директору шахты. Еще была в военной форме. Даже не могла еще себе другой одежды купить. Прихожу и говорю: «Я хочу на работу к вам устроиться.» А он: «Оооо, фронтовичка, такие нам нужны, закаленные. Ну давайте говорите: кем вы хотите работать?» Я говорю: «Я была медсестрой.» А он и говорит: «Медсестра в медпункт у нас есть на шахте, там занято место, полные штаты. Может, поучитесь и пойдете в бухгалтерию работать?» Я говорю: «Нет, я в шахту хочу.» «А что вы будете в шахте делать?» «Ну что-нибудь буду делать.» Спрашивает: «А зачем в шахту?» Говорю: «А мне карточка большая нужна.» В шахте давали хлеба кило 200. А у меня там мама осталась и дочь маленькую я почти что родила. Я уехала, когда ей и годика не было. Я этому директору сказала: «Мне их кормить надо чем-то, они там с голоду умрут. Мне надо посылать туда им что-то.» И он меня взял в шахту. Вызвал механика и сказал: «У нас там в вентиляцию мотористы нужны?» Тот говорит: «Нужны.» «Вот научите ее мотористкой и пусть она идет в шахту работать, - показал он ему на меня. - Ей будет карточка большая.»

Ну я там полгода проработала, а потом вдруг потребовалось в поселке детский сад открывать: слишком много детей было в поселке. А я была членом партии. Еще на фронте в партию вступила. А мне сказали: «Такие люди нам нужны!» Я была в партйином бюро на шахте, и даже по молодости была депутатом городского Совета. Ну и мне сказали: «Надо детский сад открывать, а некому, кадров нету. Вы — коммунист, член партии, член бюро, давйате открывайте детский сад. Принимйате там финский домик, оборудуйте его, мы, шахта, поможем вам, все сделаем.» Ну и я согласилась. Потом курсы, конечно, проходила, ездила на курсы в Раквере. Но я когда в Таллин переехала, все время обучение на курсах проходила. Детским садом я заведовала восемь лет. А потом, когда в Таллин переехала, двадцать лет проработала заведующей детскими садами. Но оклады маленькие в детских садах были, а нервы нужны были большие. А я уже астмой заболела. И стала работать в других местах. В Таллинском центральном Госбанке работала кассиром. А в 1984 году я переехала обратно сюда, в Кохтла-Ярве. Детей у меня нет. Но здесь три племянницы и сестра живут. А так умерли многие мои родственники. Мама умерла, зять умер, брат умер.. У брата два сына умерли. Но невестка живет, братова жена, две его дочери, мои племянницы, тоже живут, и у них тоже семьи есть.

| Интервью и лит.обработка: | И. Вершинин |