Я, Соколова Нонна Ивановна, 1920 года рождения, родилась в Приволжье.

У нас была большая крестьянская семья: девять детей, но трое умерли в детстве. К началу войны нас оставалось шестеро братьев и сестёр. В 1930 году папу, Соколова Ивана Анфимовича, репрессировали. После суда над папой в семье сложилось мнение, что нас будут должны куда-то выселить в степи. К тому времени старшие дети уже с нами не жили. И вот мама забрала нас, троих младших детей, и мы направились в Сталинград к одной из маминых сестёр, работавшей на тракторном заводе. Узнав, что наш папа был репрессирован, что делало её положение опасным, она сказала: "Марья, как угодно, но ты должна отсюда уйти". Мама где-то сняла угол, где мы и жили вчетвером: трое детей и мама. Она пошла работать грузчицей: они разгружали баржи. Но так как было очень голодно, мама решила поехать к своей старшей дочери, Александре, которая за несколько лет до того вышла замуж за питерского рабочего из числа двадцатипятитысячников, посланных партией для подъёма сельского хозяйства. Но к этому времени они жили уже в Минске. Сестра нас вызвала к себе, как они говорили, "в бульбяной край". Мы приехали в Минск, где также жил наш старший брат Михаил. Нам, троим младшим детям, он заменил отца. Взял на себя такую миссию. Вот так он нас растил, дал образование, но всё это в ущерб своей личной жизни. По профессии он был авто-механиком и работал в центральных автомастерских.

В Минске была своя республиканская выставка достижений народного хозяйства. Наподобие московской ВДНХ, только республиканского значения. Ближайшая остановка трамвая так и называлась "Выставка". Мы жили в большом двухэтажном здании, ранее принадлежавшем выставке, а теперь отданном под жилой фонд.

Меня, как и всех моих братьев и сестёр, родители при рождении крестили в православной церкви. Но когда я пошла в школу, то эта среда очень влияла. Происходила внутренняя перестройка. Меня приняли в пионеры. Я ездила в летние пионерские лагеря, там были передовые дети. Наш папа был очень верующий человек. У мамы отношение к церкви со временем трансформировалось. Она считала, что при Советской власти женщина стала более раскрепощенной в семье. После прихода новой власти к женщине стали относиться с уважением. У меня до сих пор отношение к религии весьма неопределенное.

О репрессиях второй половины тридцатых годов нам было хорошо известно. Помню, в организации, где работал мой старший брат, арестовали директора и главного инженера. Их объявили врагами народа. Но до войны мы не вникали во все эти партийные дела. Мы были от всего этого очень далеки.

11-го июня 1941 года умер муж старшей сестры, двадцатипятитысячник. К этому времени они жили в Детском Селе (г. Пушкин, ныне входит в Санкт-Петербург). И мама поехала к Александре.

Когда началась война, Михаила сразу взяли в армию, но их часть в районе Красного Урочища под Минском разбили. Командование сказало: "Расходитесь". И оставшихся солдат распустили по домам.

Второй брат к началу войны был студентом Политехнического института в Ленинграде. Когда началась война, весь их инженерный факультет пошел в ополчение. Затем их передали в Академию связи имени Будённого, с которой они уехали в Томск. В связи с этим надо сказать, что мы все скрывали, что наш отец был репрессирован, но во время учёбы брата в академии это открылось - и у него были большие неприятности, преследовавшие его на протяжении всех лет службы в Советской Армии.

В июне 1941 года я закончила второй курс медицинского института. У нас в институте заканчивалась сессия. Лично у меня никаких предчувствий приближения войны не было. Конечно, взрослые люди, мама, старший брат об этом говорили, но мы, молодежь, не придавали этому никакого значения. И по этой причине начало войны для нас было в прямом смысле разорвавшейся бомбой.

22-е июня был очень солнечный день. И такой, знаете, немножко ветерок, но яркий, очень яркий был день. Мы с подружками готовились к последнему экзамену по диалектическому материализму, когда пришел мой старший брат. Его какая-то растерянность, бледность нас сразу насторожила. Мы думаем: "В чём дело?" Когда же он сказал: "Война", - мы даже не поняли, что это значит. Сразу же после выступления Молотова наш дом стал пустеть. Одни сразу стали собираться, уезжать в деревню. Другие - куда-то ещё. Началась паника. Никто не знал, что ему делать.

В понедельник, 23 июня, в четыре часа утра немцы бомбили центр Минска. Мы выскочили на крыльцо и смотрели. Потом налёты производились бесконечно. Весь центр Минска был превращён в руины. На второй день войны перестал действовать городской транспорт, и я не могла попасть в свой институт, находившийся на другом конце города.

В первые дни войны мы ужасно растерялись. Мишу взяли в армию, и мы с младшей, семнадцатилетней, сестричкой остались одни, без взрослых. На другом конце города жила ещё одна наша старшая сестра Аня со своей семьёй. И вот когда началась бомбёжка, она со своими тремя детьми прибежала к нам, потому что её мужа тоже сразу забрали в армию. Детям было 4, 6 и 9 лет - совсем малыши.

Минск уже пылал. Бомбили основные жизненные центры: аэропорт, вокзалы, водонапорные башни и так далее, и тому подобное. Это было ужасное зрелище. Недалеко от нас находился клинический городок - это был гражданский объект. Помню, когда его разбомбили, то беспомощные больные ползали по территории. Многие из них были ранены - помощь им никто не оказывал. Ой, это страшная картина, ужасающая картина, ужасающая.

Всякие действия власти совершенно отсутствовали. Не было ни милиции, ни пожарных. Появились мародёры, взламывавшие и грабившие уцелевшие магазины.

Рядом с нами велось строительство большого дома. Согласно проекту в его подвале предусматривалось бомбоубежище. И вот со всей округи остававшиеся в городе люди собрались туда, по существу, поселились. Там была канализация и вода, но было нечего есть. Нам сказали, что за несколько остановок от нас в какой-то пекарне раздают хлеб. И вот мы, несколько девочек, туда отправились. Именно тогда мы видели картину с этим медицинским городком. Дальше шла психиатрическая больница. Там всё тоже было разбито. Картина, конечно, была непередаваемая. Горел Дворец пионеров, Дом офицеров. Это по ту сторону реки, на горе в центре города. Конечно, хлеба мы нигде не достали. Мимо шли отступающие войска. Они использовали непонятный для нас термин "передислокация". А на самом деле просто покидали город. И вот они нам дали мешок солдатских сухарей и сказали: "Девочки, надо уходить отсюда". И всё. Нам было так страшно, что мы скорей убежали из центра к себе в бомбоубежище. Там с нами находились старики и дети. Мы всем раздали по сухарику.

И вот, к счастью, через несколько суток пришел наш старший брат Миша и говорит: "Ребята, положение очень плохое. Есть данные, что надо нам оставлять Минск. Будем пробираться в Могилев". Недалеко от нашего дома проходило шоссе Минск - Москва. По его обочинам друг за другом стояли разбитые и брошенные машины. Картина была удручающая. Миша на следующее утро после своего прихода с ещё одним автомехаником пошли туда и собрали полуторную машину. Погрузили всех, кто хотел ехать до Могилёва, и двинулись в путь. Всего пожелало поехать шесть или семь семей. В основном старики и дети. Никаких вещей у нас с сестрой не было. Просто на сарафанчики мы накинули пальтишки и всё.

По дороге нас бомбили немцы, обстреливали наши отступающие солдаты, хотевшие завладеть машиной. Само шоссе было относительно свободно. Отступающие войска шли несколько в стороне, параллельно дороге. Это были отдельные неорганизованные отряды, как правило, без командиров. Их внешний вид на меня произвел тяжелое впечатление. Небрежно надетая форма. Многие красноармейцы шли босиком, и из-под брюк защитного цвета свешивались белые тесёмочки от кальсон. Почему-то запомнились эти болтающиеся тесёмки. Какая-то группа пыталась отнять у нас машину. Сначала они просили остановиться, но сажать их было некуда. Думаю если бы мы остановились, они бы просто выбросили бы нас, потому что они тоже были в состоянии шока. Поняв, что мы не собираемся останавливаться, они стали стрелять по колесам. Брат всё понял и на большой скорости увёл машину. Когда нас бомбили, мы выскакивали из машины и бросались в росший вдоль дороги перелесок. Места там в основном низменные и заболоченные. Было очень жарко, а воды нигде не было. Так мы ложились на землю выжимали из мха воду и пили эту болотную воду. Просто чудо, что мы не попали под бомбы и пули немецких самолётов, потому что они буквально охотились за нашей машиной, обстреливая её с бреющего полёта. Может быть, у страха глаза велики, но мне казалось, что они буквально висели у нас над головой.

Нам казалось, что Могилёв это наше спасение. Когда через двое суток мы туда прибыли, то местное население было уже эвакуировано, а в Могилёве действовал комендантский час. У моста на берегу реки нас остановили. Подошли какие-то дежурные с винтовками. Они потребовали у брата документы. Он им показал. Военные сказали, что они мобилизуют его вместе с машиной. Кто то из военных встал на подножку машины и отвёз нас к коменданту. Там нас высадили и дали распоряжение отправить всех, кому куда надо. Кому в Москву, того в Москву. Мишу вместе с машиной отправили в формировавшуюся часть. Её направили на Харьковское направление. И так, на все четыре года войны, мы Мишу потеряли.

К нашему счастью, через Могилёв в Ленинград шел эшелон с выпускниками Киевского танкового училища, в который нашей группе удалось сесть. По дороге произошло ЧП. Эти молодые офицеры были по сути мальчики. И вот один из них чистил оружие и непонятно каким образом выстрелил себе в ногу. И рикошетом от его косточки пуля попала в ближайшую напротив него беженку, жену военного. Она была ранена. Это было ужасное происшествие. Составляли акт, проводили расследование. Не знаю, что потом было с этим мальчиком. Я оказала помощь обоим раненым. Командир этой танковой части говорит: "У нас нет фельдшера, у нас никого нет. Мы Вас забираем с собой". Но моя старшая сестра говорит: "Ни в коем случае. Я должна её отвезти к маме, а там пусть она как хочет, так и решает". Тридцатого июня мы прибыли на железнодорожную станцию Детское Село. Когда мы рассказали маме, что немцы уже в Минске, то она нам сказала: "Ради Бога, молчите". Помните был такой плакат: "Шпион всегда рядом".

Патриотический подъём был очень высок. Это можно сказать, нисколько не приукрашивая. Как только мы приехали в Детское Село, я сразу пошла в военкомат, чтоб меня взяли в армию. Но там сказали: "Нет, голубушка. Вы пойдите, закончите курсы". Я записалась на курсы РОКК, а с первого августа объявили начало занятий в институтах Ленинграда. У меня на руках была зачётная книжка и студенческий билет. И я восстановилась в 1-ый Медицинский институт, на третий курс. Занятия уже начинались, но тут всех стали посылать на рытьё окопов. А так как я считалась иногородней, меня направили во 1-ую хирургию больницы Эрисмана. Там было организовано специальное отделение для раненых матерей, у которых имелись маленькие дети. И вот матери там лежали, а для детей было организовано специальное отделение. И вот в это детское отделение меня направили работать сестрой. Я ухаживала за этими маленькими детьми. Надо было их относить на кормление к матерям, потом температурку измерять. Ну, в общем, делали всё, что требовалось по уходу.

Семнадцатого сентября, когда я возвращалась с дежурства, между Ленинградом и Шушарами была сброшена очень большая бомба- отменили все поезда. И мне пришлось заночевать на Витебском вокзале. Утром поезд довёз нас только до Шушар, а дальше пришлось добираться пешком. Прихожу я домой, и мама мне рассказывает, что уже составляют списки комсомольцев и коммунистов. Дело в том, что в Детском Селе жило много "бывших". И вот люди этой категории, в ожидании прихода немцев, начали составлять списки. И мы стали думать, что же делать. Ведь я и моя сестричка были комсомолками. Надо же знать то время. Тогда было невозможно не быть. Забегая вперёд скажу, что те коммунисты и комсомольцы, которые остались после прихода немцев, были развешены на столбах. Это мне рассказывала мама, пережившая оккупацию.

К этому времени наша овдовевшая сестра Александра, работавшая на фабрике имени Володарского, была переведена на казарменное положение и оставалась в Ленинграде, а её дочь, наша мама и мы с младшей сестричкой Ирой жили у них в Детском Селе. Другую старшую сестру, Аню, с тремя детьми, как жену военнослужащего пытались эвакуировать, но все дороги вокруг Пушкина были уже перерезаны и их повозили, повозили и вернули обратно к нам в Детское Село. Недалеко от нас стояла Ждановская дача. Там расположился 19-й стрелковый полк 90-й стрелковой дивизии. Мама пошла к командиру и говорит: "Положение здесь очень сложное. Надо девочек как-то спасти". В общем, она умоляла их, чтобы нас взяли с собой, потому что было ясно, что войска отступят из Детского Села. Командир дал согласие, в результате чего мы с Ирой попадаем в 19-й стрелковый полк.

17-го сентября во второй половине дня мы отступили. Помню, было такое яркое солнце. Ира была в красном пальто и красном беретике, а я в синем пальто и синем беретике. Поэтому на нас накинули плащ-палатки, чтобы мы не демаскировали вот это отступление. Хотя нам не казалось, что мы кого-то выдаём таким образом. Ну, мы были очень наивными и, так сказать, непосвященными во все эти военные действия. И в общем, мы отступили к населённому пункту Гары. Болотистое такое место, какой-то перелесок. Там отступающим войскам укрыться, в общем, было негде. В конце месяца было проведено контрнаступление. Пытались вернуть Детское Село. Но эта атака захлебнулась, я думаю, из-за того, что мало было огнеприпасов. Хотя когда началась артподготовка, нам казалось, что вообще ужас какой-то. Мы с Ирой упали на землю и вообще не знали, что творится вокруг нас. А потом появились раненые. Пришлось им оказывать помощь, вытаскивать. И так мы с Ирой помогали, как могли. Мы находились в перелеске. Санитары с поля боя приносили к нам раненых. Мы оказывали им первую помощь и направляли дальше в тыл.

В девятнадцатом полку мы пробыли до начала ноября, когда стали строить землянки и устраиваться на так называемые зимние квартиры. К этому времени мы были уже зачислены в штат части как санинструкторы. Приняли присягу. Нас обмундировали, так что свои пальтишки мы свернули. Форма у нас была мужская, ничего женского. Выдали "смертные медальоны". Оружие нам не полагалось. Медикаменты мы получали из медсанбата. Насколько я помню, наши сумки были всегда полностью укомплектованы. Мы ходили по расположению части и оказывали помощь. Но одни мы не передвигались. С нами всегда кто-нибудь ходил, замполит или ещё кто-нибудь из мужчин. Мы были ещё неопытные, а там происходили обстрелы. Если начинали стрелять, то нам казалось, что это в нас стреляют.

В первых числах ноября вышел приказ об отзыве с фронта подобных нам, неклассных санинструкторов. У нас ведь не было дипломов. И нас направили в распоряжение санитарного управления Ленинградского фронта. Его здание находилось на улице Толмачёва, у цирка. Нас и ещё нескольких девочек направили работать в эвакогоспиталь №75.Госпиталь располагался в здании школы, стоявшей во Флюговом переулке, дом 3. Потом его переименовали в переулок Александра Матросова. Это рядом с Лесным проспектом. Здание было четырёхэтажное, с хорошим участком. Раненые располагались по степени ранения. Самые тяжелые находились на первом этаже. В госпитале было четыре отделения. И вот здесь начались тяжелейшие будни. Началась блокада. Я была назначена операционной сестрой, а моя сестричка работала палатной сестрой на хирургическом отделении. Наш госпиталь был сугубо военным, и гражданские к нам не поступали. Жили мы прямо в здании госпиталя. Для этого было выделено несколько комнат, в которых разместились сёстры и врачи. С некоторыми из ленинградских врачей жили их дети, которые не успели эвакуироваться, а оставить их в квартирах было не с кем.

Мы с сестричкой были ещё очень неопытные, но нам помогали окружавшие нас люди. Персонал госпиталя был очень хороший. По национальному составу это был интернационал: русские, евреи, татары. Каких национальностей только не было. Никаких проблем на национальной почве не было. Я выросла в таком многонациональном городе, как Минск. У меня были друзья и белорусы, и поляки, и евреи. И у моей сестрички то же самое.

Город и район, в котором находился госпиталь, часто подвергался бомбёжкам и артобстрелам. Специального бомбоубежища при госпитале не было. Когда объявляли тревогу, мы сразу хватали носилки, грузили на них раненых - не важно, загипсованных- незагипсованных - и спускали их в подвал. В отличие от воздушной тревоги, которую объявляли за несколько минут до того, как начинали падать бомбы, артобстрелы начинались неожиданно. Помню такой случай: готовили команду на выписку. Я подошла к одному из раненых, чтобы определить группу крови. Он лежал на спине, левое колено согнуто и на него положена правая нога, отчего она высоко торчала вверх. Я сделала, что мне было нужно, и пошла в операционную. В этот момент недалеко от госпиталя разорвался снаряд. Осколок влетел в окно и срезал ему колено, в результате чего он лишился голени. Когда я увидела эту картину, то потрясение было невероятное: человек был почти здоров и должен был уйти, и вдруг у него голень висит на одних сухожилиях - и он лишается ноги.

Когда началась блокада, нам было очень и очень сложно. Надо было привозить воду. Недалеко от госпиталя находился круглый пруд. И вот мы туда ездили за водой: на специальные санки или салазки ставились молочные бидоны - мы впрягались и тащили. Таким образом, каждый обеспечивал своё отделение, мы в частности - операционную. Потом надо было поддерживать свет. Всю войну с освещением были большие проблемы. У нас был свой движок. Но он обеспечивал светом в основном операционную. В палатах, особенно ночью, стояла почти полная темнота. Только на столе у сестрички стояла плошка, наполненная похожим на вазелин маслом с плавающим в нём фитильком. При свете этой коптилки медсестра писала истории болезни, назначения и так далее. С ней же шла к звавшему её раненому. К утру эти несчастные сестрички были все закопченные.

Ночью после дежурства нас поднимали, и мы шли и качали помпы для того, чтобы вода поступала в котёл, там подогревалась и дальше поступала в отопительную систему. Но всё равно всё было полузамёрзшее. Пищеблок располагался в подвале, к нему мы проходили через "мёртвое пространство". Это был спортивный зал. Там висели сосульки. Всё было промёрзшее. Вы же знаете, зима тогда была очень холодная, поэтому спали в одежде. Раненые поступали с педикулёзом, поэтому их одежду приходилось стирать, а потом гладить. В этом все принимали участие, от сестёр до врачей, и даже начальники отделений принимали участие в этой тяжелейшей процедуре. Конечно, несмотря на отсутствие горячей воды, в какой-то степени продолжали существовать банно-прачечные отряды. И мы кое-что централизованно сдавали в эти банно-прачечные отряды, а то, что можно было, стирали своими силами: хирургические, послеоперационные простыни, бинты, медицинские халаты… Стирали и потом сдавали на стерилизацию. В госпитале существовал специальный стерилизационный центр. Инструменты, хирургическое бельё - всё это стерилизовалось там.

Чтобы поддерживать систему парового отопления, греть воду для прачечной и прочих нужд, было необходимо большое количество топлива. При политехническом институте был целый деревянный городок, называвшийся профессорским. И вот эти дома мы разбирали на дрова. В дело шли брёвна, доски, книги... Особо ценные книги мы откладывали, из них формировали нашу госпитальную библиотеку. А всё остальное что могло гореть, шло на отопление. Полагаю, что поступало и некоторое количество угля, потому что на таком дровяном отоплении далеко не уйдёшь.

Надо сказать, что кормили нас ужасно. С полей привозили почерневшие капустные листья: их у нас называли хряпа. И из них варили такие типа щей. Всё же нам было полегче, чем гражданскому населению. В то время как они ничего не получали, нам выдавали в день по сухарю и примерно двадцатиграммовому кусочку комбинированного жира.

Наша старшая сестра Александра, работавшая на фабрике Володарского в МПВО (местная противовоздушная оборона) какое-то время не получала вообще никаких продуктов и приходила к нам. Мы с Ирой отдавали ей один из двух выдававшихся нам сухарей, а второй делили между собой. Однажды Александра пришла и не смогла уйти. Она была вся отёкшая. Я обратилась к старшей медсестре госпиталя с просьбой оставить её с нами. И старшая медсестра пошла нам навстречу. В приёмном покое мы Александру помыли, привели в порядок. В общежитии сдвинули две свои кровати и положили её между нами. Потом, когда Александра немного поправилась, её определили сестрой-хозяйкой в одно из отделений госпиталя.

Первой блокадной зимой у всех без исключения начался авитаминоз. Боролись с ним так: ездили в леса рубили хвойные ветки и потом их заваривали. Этим занимался специальный врач-диетолог. Утром каждый обязательно должен был выпить стакан этого соснового настоя. Всё же у раненых паёк был чуть-чуть получше.

Потом, наряду с ранеными, к нам стали поступать так называемые дистрофики. Это совершенно истощенные люди. Ужасная это была картина, конечно, страшная картина. Представьте, большой, крупный человек - и одни кожа и кости. У него нарушена даже психика. Он уже есть не может. Пайки хлеба, которые ему выдают, он складывает в мешочек, кладёт под подушку и не ест - он не в состоянии. И это уже всё. Смерть. Смертельных случаев было много. Зимой ведь не хоронили. Умерших складывали в специальное помещение. Весной во избежание эпидемии было организовано массовое захоронение. Для этого был выделен транспорт и организованы специальные команды. Рядом с нами было общежитие Политехнического института. Когда мы пришли туда, надо же было всех учесть, это картина была страшная. Даже на лестницах сидели замёрзшие люди. Картина потрясала до такой степени, что вот прошла жизнь, но забыть её невозможно. Мы ходили учитывали трупы, чтобы знать какой требуется транспорт, сколько нужно бригад для переноса. И вот их собирали и захоранивали. Тогда же нас привлекали к уборке города от снега. У каждого были свои участки. В частности у нашего госпиталя в ближайшей округе на Ланской… Вот в этих краях.

Весной 1942 года нас обязали создать специальные группы для оказания помощи раненым из числа мирного населения, пострадавшего при бомбёжках и артобстрелах. Хирурги и хирургические сёстры выезжали на оказание помощи. На углу Флюгова переулка и Лесного проспекта стоял, кажется, семиэтажный дом. В него попала бомба и дом был разрушен. Туда нас тоже посылали. Если раненых никто не брал, то мы их забирали к себе.

В госпитале были специальные палаты для безнадёжных. Но не могу сказать, что все, кто в них попадал, были обречены. Некоторые из них возвращались к жизни.

Сейчас, да и раньше, было распространено мнение, что хирургам лишь бы отрезать. Эту чушь распространяют люди, которые не имеют никакого представления. Вы знаете, я простояла за столом довольно длительное время. И я видела самоотверженность врачей и сестёр, которые отдавали свою кровь, чтобы спасти раненого. Боролись за каждую жизнь. Помню, даже ночью, если у раненого начиналось кровотечение, или в другом тяжелом случае, прибегал главный врач и сам стоял и оперировал столько времени, сколько надо. Помню, у нас был такой раненый, которого в ночь трижды оперировали. Один участок у него прооперируют, а через несколько часов у него начинается кровотечение. Конечно, ждали, что он не выдержит, но, к счастью, благодаря крепкому организму и искусству врачей он выжил. Конечно ,были и смертные исходы потому, что ранения бывали очень сложные. Но такое, чтобы лишь бы ампутировать, это чушь.

Выздоровевших раненых направляли в батальоны выздоравливающих. Тех, кто не мог дальше служить, комиссовали и назначали на эвакуацию. Если это был ленинградец, не имевший родственников, то его также эвакуировали в тыл, а кто имел семьи в городе, выписывались домой. А что же с такими делать? В госпитале его оставить нельзя. Он же не может занимать место (тяжело вздыхает). Это было страшно. Даже говорить об этом страшно.

В праздничный день 1-го мая нас накормили праздничным обедом. Дали манную кашу со сгущенным молоком и куском белого хлеба. Помню, я кушала и думала, что вот когда кончится война, я всегда буду есть только манную кашу со сгущёнкой. И мечта сбылась. (смеётся)

В мае 1942 года нам доставили посадочный материал и мы разбили свой огород. Сажали картофель, египетскую свёклу. Как сейчас помню, она такая не крупная, но яркая и сочная. Затем капусту, морковку… Ну в общем, все овощи. Это, конечно, была большая помощь.

На лето наш госпиталь законсервировали, а нас отправили на лесозаготовки для нужд города. Всех раненых отправили. Произвели косметический ремонт, в котором после такой тяжелой зимы нуждались помещения госпиталя. И всех, кто мог работать, отправили на лесозаготовки. Работали в районе Сертолово: пилили двухметровые деревья, грузили их в эшелоны и отправляли в город. Вот такое было лето. А осенью наш 75-й госпиталь перебросили на Ораниенбаумский пятачок, в так называемую ПОГ (Приморская оперативная группа). Правда, кое-кому, у кого были связи, удалось остаться в Ленинграде. Работавших в госпитале наёмных не разрешили везти с госпиталем. Поэтому наша старшая сестра осталась в Ленинграде и была эвакуирована в Башкирию, в какой-то колхоз. Но так как она умела шить, то председатель её освободил от полевых работ и она обшивала население этого посёлка.

Вначале нас направили в Лебяжье, затем в Большие Ижоры, где и развернули госпиталь. Там раньше размещались моряки, поэтому это здание называлось кубрик. В этом кубрике намечалось расположить морское училище, но здание было недостроено, и мы его достраивали. Для этого разбирали стоявший рядом театр, принадлежавший этому же морскому учреждению. Строили пищеблок и достраивали этот кубрик. Он представлял из себя большое одноэтажное здание с колоссальным залом, наверное, метров на двести. До войны его даже не успели разгородить. Вокруг большого кубрика стояли двухэтажные деревянные здания, в которых жил офицерский состав госпиталя.

Думаю, вам будет небезынтересно узнать, как было организовано управление госпиталем. Структура была такая. Во-первых, начальник госпиталя - Рувим Аронович (фамилию сейчас вспомнить не могу). По основной специальности он был врач-стоматолог. После войны преподавал в нашем стоматологическом училище. Потом начмед Марианна… Потом по ходу вспомню. Это заместитель по медицинской части. По политической части был военком. У него под началом было целое подразделение политруков. В каждом отделении был свой политрук. В их функции входило: наблюдать ситуацию, наблюдать за реакцией раненых, проводить беседы и политинформации с ранеными и постоянным составом, причём это было организовано очень хорошо.

В госпитале было четыре отделения. В каждом отделении было по 8-10 палат. В палатах лежало от десяти до пятнадцати человек. Таким образом одновременно в госпитале находилось около пятисот раненых. А в период наступления их было гораздо больше. Персонал госпиталя составлял, по-моему, около ста человек. При этом учтите, что у нас не было санитаров. Работу санитаров делали медсёстры. В госпитале было много разных отделов и подразделений. Был отдел продовольственного снабжения, потом большой отдел вещевого довольствия. В нём были даже портные. Часто новое обмундирование нам давали, как говорится, на вырост. И мы иногда пользовались помощью наших портных, но это не всегда удавалось. Были у нас и свои слесаря. Помню, был пожилой красноармеец, который занимался только операционными инструментами. Их же надо было приводить в порядок, ремонтировать, подтачивать.

Распорядок был такой: каждый день утром построение, перекличка. После этого проводилась медицинская пятиминутка. Итоги работы за прошедшие сутки.

Несмотря на все трудности, у нас даже была своя художественная самодеятельность. Были свои чтецы, певцы, танцоры. Они часто выступали перед ранеными. Как правило, это происходило на открытом воздухе. Раненых выносили из палат и для них устраивалось представление. Как я уже говорила, при госпитале находились дети некоторых из врачей. Они также принимали посильное участие в жизни госпиталя.

В это время наша жизнь была уже более спокойная. Можно сказать, что лечение было плановое. Кого-то выписывали в батальоны выздоравливающих, кого-то прямо в части, потому что очень многие стремились вернуться в свои. Удивительное всё же было настроение у многих из наших раненых. Почему-то они не хотели в батальон выздоравливающих, а хотели в свои воинские части. Ему надо ещё побыть в батальоне выздоравливающих, где всё же полегче. Правда, из батальона они могли в свою часть и не попасть, а быть направленными в те, где были большие потери и требовалось пополнение.

Случаев симуляции у нас в госпитале я не помню. Симулянтов и самострелов органы СМЕРШ выявляли ещё в медсанбатах. Самострелы, с соответствующими документами, поступали к нам на лечение. Мы их должны были лечить, а дальше ими уже занимались специальные органы. Они решали их дальнейшую судьбу. По мере его выздоровления велось расследование, а потом его направляли в штрафную роту. Ну, или редко когда его реабилитировали. Эти люди лежали вместе с обычными ранеными, но особое клеймо на них уже было. Некоторые из раненых относились к ним с осуждением, а другие, в общем, понимали, ну что с этого мальчика взять: от страха он мог всё что угодно сделать. Конечно, было страшно. Сейчас даже дорогу-то страшно перейти.

Раненых, назначенных на эвакуацию в тыл, мы грузили на машины, подвозившие их к железной дороге, где раненых грузили в вагоны и отправляли дальше. Помню, солнечным воскресным днём лета 1943 года мы погрузили очередную группу, но машины до станции не дошли: их разбомбила немецкая авиация. В другой раз, когда подали грузовики для эвакуации раненых, произошел такой случай. В тот раз начальник госпиталя и начальник штаба ушли на совещание в штаб ПОГ(Приморская оперативная группа). За старшего оставался капитан Кашин. День опять был солнечный, и снова ожидался налёт. Надо было как можно скорее эвакуировать раненых. А дело в том, что там очень песчаная почва, в которой машины часто увязали. Я обращаюсь к Кашину: "Товарищ капитан, есть такое предложение. Надо открыть другие ворота, чтобы не эвакуировать раненых по песчаной дороге". Он сказал: "Нет, нельзя". Обстановка обострилась, а тут ещё эти буксующие перегруженные машины, представляете? В это время капитан Кашин куда-то ушел. Зная, что нарушаю распоряжение начальника, я попросила приехавших с машинами санитаров открыть вторые ворота. Погрузка закончилась, и мы быстро, а главное своевременно отправили раненых. Вернувшийся капитан вначале не сообразил, в чём дело. Потом, когда понял сказал мне: "Я на Вас напишу рапорт начальнику госпиталя. Вы нарушили мои распоряжения". Я не придала значения этим словам, а стала доказывать: "Ну, Вы же видите нам нужно было уложиться во время, иначе…". И, действительно, через несколько часов началась бомбёжка, но состав успел ускользнуть. Когда появился начальник госпиталя, капитан Кашин доложил ему о произошедшем. Начальник его выслушал и отпустил. А мне сказал: "Теперь расскажите Вы сами, как всё было". Разговор происходил при начальнике штаба. Когда я им всё рассказала, начальник говорит: "Вы получаете трое суток домашнего ареста и благодарность за то, что вы успели сделать. Но тем не менее Вы обязаны были выполнить распоряжение капитана. Вы просто нарушили устав". И я была вынуждена с ним согласиться. Несмотря на это, я считала себя правой. Тем не менее мне дали трое суток домашнего ареста. Всё это время я продолжала выполнять свои обязанности, а домашний арест заключался в том, что я не имела права покидать территорию госпиталя. С тех пор у нас появилась крылатая фраза: "Приказ есть приказ, капитан есть капитан".

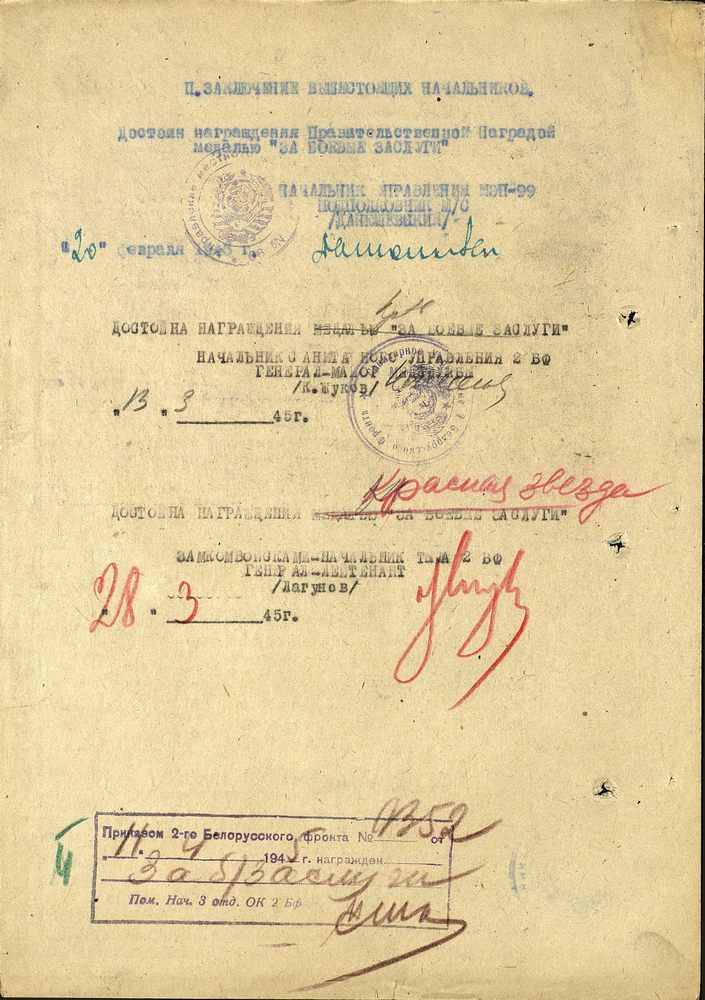

Двенадцатого сентября в торжественной обстановке нам вручили медали "За оборону Ленинграда". Это была моя первая награда. И самая дорогая. Примерно в то же время я прошла аттестацию и мне было присвоено звание младшего лейтенанта медицинской службы.

Здесь, так же как в Ленинграде, а ещё раньше в Минске, немецкие самолёты разбрасывали множество листовок. Лично я их никогда не читала. Иметь радиоприёмники нам не разрешалось, поэтому с другими видами вражеской пропаганды я не знакома. К нашей пропаганде мы относились с доверием и без раздражения. Мы верили всему, что нам говорили. Верили, что на нас напали внезапно, верили, что враг будет разбит, что зло должно быть наказано. Может быть, сейчас это звучит немножко смешно и наивно, но мы настолько верили в победу и настолько самоотверженно относились к своей работе, что ничего другого для нас не существовало.

Но тогда мы были уже несколько взрослее и понимали, что вот эти особые органы "СМЕРШ" - это страшное учреждение. К нашему госпиталю был прикреплён старший лейтенант по фамилии Иошин. Наглый, очень наглый. Ему обязательно надо было завербовать девочек, чтобы они давали ему информацию друг на друга, на своё начальство. В общем, всё, что они видят и слышат, обо всём они должны были давать информацию. Это я уже потом узнала. Лично я с ним столкнулась совершенно неожиданно. Как-то я получила письмо от своего друга, служившего в сапёрной части. Только я его вскрыла, как меня куда-то вызвали. И я оставила его в столе. Стол у меня не закрывался. Когда я возвратилась, то увидела, что он читает моё письмо. Я потребовала немедленно вернуть письмо и попыталась его отобрать. Он с издёвкой… Не знаю, каким образом это вышло, но я его ударила. Он мог бы со мной очень просто расправиться. Он даже вынул револьвер. Но меня спас наш начальник штаба, который в это время вошел. Увидев происходящее он сказал: "Выйдите, пожалуйста, Соколова, выйдите". И он его как-то, видимо, уговорил. Не знаю, но это дело было замято и последствий не имело. Но это было страшно. Я потом поняла. Как я могла вообще это сделать? С моей стороны это был, бесспорно, очень плохой поступок. Ударить человека по лицу.

К политработникам мы относились с уважением. Это был совершенно особый контингент. Во-первых, они все были из раненых, и говорить о них как-то небрежно не допускалось. А раненый - он ведь относится к жизни совершенно иначе: он заглянул в глаза смерти, понимаете? Это очень многое значит. Тем более что когда нас переводили на Ораниенбаумский плацдарм, все, кто хотел остаться в тылу, остались. Правда, потом выяснилось, что в Ленинграде было ничуть не безопаснее, чем в прифронтовой зоне. Город так же обстреливали и бомбили.

Так что после переезда у нас был большой некомплект командного состава. Военкомом госпиталя стал рядовой политрук. Начмедом стал бывший лаборант - человек с высшим образованием, но не имевший никакого опыта в руководстве медицинским персоналом. При этом у начмеда была большая ответственность.

Некоторое время мы были без начальника госпиталя. Потом прислали такого по фамилии Говоров. Это был очень своеобразный человек Он привёз с собой целую команду. Своего повара, свою диетсестру… Всё это было несколько неожиданно. Но тем не менее благодаря тому, что основной костяк коллектива остался, мы сумели эту команду принять и войти с ней в рабочее содружество.

Зимой 1943-44 года наш госпиталь входил в состав 2-ой ударной армии. Когда началось наше наступление по снятию блокады Ленинграда, в госпиталь хлынул такой поток раненых, что мы просто захлёбывались. Приходилось направлять их в форты "Серая Лошадь", "Красная Горка" и в Кронштадт, потому что мы просто не могли их у себя приютить. Отправляли на лошадях, на аэросанях и даже на собаках. Многие тяжелораненые поступали без документов, некоторые были без сознания или не могли говорить. Те из них, кто умирал, так и значились у нас как неизвестный №1, неизвестный №2 и так далее - и такое у нас было. У нас была специальная команда, занимавшаяся погребением умерших. Кладбище было организовано рядом с госпиталем. Все эти страшные дела происходили с четырнадцатого по восемнадцатое января.

Уже когда мы находились на Ораниенбаумском плацдарме, было организовано отделение нейрохирургии. За свою работу во время этой операции весь отдел был награждён орденами "Красной Звезды". В том числе и моя сестричка получила орден. Когда освободили Детское Село, нам с Ирой разрешили поехать поискать своих. Как раз в Ленинград шла машина, на которой мы доехали до Пушкина. Город был пуст и весь заминирован. Повсюду стояли таблички с надписью "мины" и специальные стрелки, указывавшие, где можно ходить. Наш дом уцелел и имел только незначительные повреждения. Но в тот раз ничего узнать мы не смогли и спросить было не у кого.

Наше январское наступление окончилось полным успехом. Фронт ушел далеко на запад. Вслед за ним, по железной дороге, поехали и мы, но уже под другим номером. Теперь наш госпиталь был №20 16. На этот раз остановились на границе с Эстонией, в городе Кингисепп. Там мы простояли до глубокой осени. Один раз я сопровождала на самолёте какого-то высокопоставленного офицера. Нас провожал сам начальник госпиталя. Он меня спросил: "Ну, Соколова, Вы не боитесь летать?" Я сказала: "Товарищ начальник, я лечу первый раз. Мои ощущения мне ещё не ясны". Самолёт был небольшой. Носилки с офицером стояли на полу. Я приютилась рядом. На Комендантском аэродроме в Ленинграде его уже встречали. Я получила расписку и обратно отправилась уже поездом.

Персонал нашего госпиталя состоял в основном из девушек. Конечно, была и любовь. У некоторых сестричек были романы с ранеными. Некоторые после выписки продолжали переписываться и после войны создавали семьи. Когда на фронте бывало затишье и раненых было не так много, у нас устраивались вечера. Из соседних частей приходили офицеры. Когда мы стояли в Кингисеппе, недалеко от нас располагался эстонский корпус. Они приходили к нам на вечера. Были такие галантные кавалеры. У девочек были романы с этими эстонцами. Было всё так трогательно, романтично. Некоторые девочки вышли замуж и после войны жили в Эстонии. Правда, их браки оказались непрочными. Как-то их не приняли в этих семьях. А так очень многие устраивали свою жизнь.

В конце осени или начале зимы госпиталь передислоцировался дальше на запад. Ехали через Беларусь. Поезд шел очень долго. Добирались целый месяц. Вся страна стояла в руинах. Разрушения были страшные. Население после оккупации было какое-то потерянное. От всего этого впечатление оставалось очень тяжелое. К мирным жителям, бывшим в оккупации, отношение было доброжелательное, сочувственное. Но там тоже разные были люди. Люди по-разному себя вели в трудный момент.

Горе пришло почти в каждую семью. Многие люди искали утешение в церкви, в молитве, поэтому в годы войны у людей резко изменилось отношение к религии. Среди раненых встречались верующие, у них были кресты на шеях. Но в основном … Может быть, они скрывали. С ними на эту тему откровенно никто не говорил. Вообще, речь о религии не шла.

Помню, когда ехали по Беларуси, нам устроили банный день. Мы сами топили бани по-чёрному. Сперва надо было подождать, пока из них выйдет дым, а уже потом заходили, плескали на раскаленные камни воду и парились.

По пути на запад мы проезжали Варшаву. Она была совершенно разрушена. Стояли только ажурные остовы домов. Госпиталь развернулся уже на территории Германии в Мариенвердере.

Потом нас перевели в Дойче-Лау. Это бывший польский город, присоединенный к Германии после 1939 года. Там было смешанное население: жили как немцы, так и поляки. Польское население очень агрессивно относилось к немцам, очень агрессивно. Иногда попросту убивали. Немцы у поляков были в услужении на положении рабов. Ну, а то, что там насилие было, это уже другая сторона вопроса. Насилие было со всех сторон, и братья-славяне, и поляки немок этих насиловали - это всё имело место. Знаете, картина была очень страшная. Ну, ожесточение понятно, мне это понятно: каждый мстил за своё. За свою погибшую любимую, с которой расправились немецкие солдаты там в России. Это всё мне понятно, но понимаете, чувство меры нам всегда изменяет. Военные власти с этим боролись: наказывали, отдавали под суд. Были разные методы наказания, по степени преступления. Ища защиты, к нам в госпиталь приходило очень много гражданских немцев, особенно немок. Что нас тогда в них потрясало, так это их аккуратность. Она, прежде всего, просила щётку, чтобы стряхнуть с себя дорожную пыль, и только потом принимала то, чем её пытались покормить.

Весной 1945 года к нам поступила большая партия ампутантов. В основном это были офицеры. Мы должны были их подлечить и отправить на Родину. Это были очень своеобразные люди. Вели они себя разнузданно - считали себя завоевателями. У некоторых руки от запястий до плеча были увешаны гирляндами часов. Они называли это трофеями. Они ходили на рынок и брали всё, что приглянется. И не платили. Если у раненого не было ноги, то он в пустую штанину, завязанную на конце, клал всё что хотел и уходил на костылях или брали какое-нибудь средство передвижения типа кареты. Дошло до того, что было чуть ли не восстание ампутированных. Они считали себя завоевателями и требовали, чтобы их соответствующим образом кормили. Но то, что им было положено, им выдавали, однако они требовали для себя невероятного. Вызывали к себе начпрода, закрывали дверь, сливали в одну тарелку все остатки пищи и заставляли его есть - это у них была такая мера воспитания, то есть вели себя безобразно. Они пытались убить начальника госпиталя и замполита, так что пришлось ввести внутреннюю охрану, потому что они были непредсказуемы. Об этих проделках стало известно в комендатуре. С помощью всяких уловок их заманили во двор комендатуры, закрыли ворота и там преподнесли довольно жесткий урок. Постепенно их подлечили и партиями отправили в тыл. Это были люди, перенесшие страшные атаки, бои, оставшиеся живыми, но искалеченными.У них оставалось чувство мести за своих погибших близких. От этого иногда им шла дурь в голову. Иначе не назовешь. Их сперва хотели отдать под трибунал, но начальник госпиталя сказал, что их надо понять. Они ещё находятся в состоянии потрясения от той страшной картины, когда приходилось вступать в эти невероятные бои. Дальнейшая судьба некоторых из них была печальна. Тех ленинградцев, кто не мог себя обслуживать и не имел родственников, направили в специализированный дом инвалидов на остров Валаам в Ладожском озере. Их разместили в зданиях бывшего Валаамского монастыря. В шестидесятые годы туда проводились теплоходные экскурсии. Места там, конечно, изумительные. Помню, экскурсовод нам прямо сказал, что мол в желтый скит не ходите, потому что там определенная группа тяжелораненых. Дескать, не ходите туда. Их существование там было ужасное. Они были брошены на произвол судьбы. Я была этому свидетельница и говорю об этом не по рассказам. Оттуда мы с мужем приехали совершенно деморализованные… Вот так.

Рядом с нашим госпиталем располагался лагерь военнопленных. Многие из них привлекались к работе. Например, нам приходилось готовить архивы к сдаче, поэтому нужны были переплётчики, нужны были многие специалисты. В этом они нам очень помогали. Не говоря о том, что они убирали нам территорию и производили целый ряд других работ. Ну, мы их подкармливали, и они были очень довольны. Если было необходимо, то мы оказывали помощь немцам. У нас лежали гражданские и военнопленные.

У некоторых из нас имелись радиоприёмники, поэтому о капитуляции Германии мы узнали ещё восьмого мая. Утром следующего дня по улице мимо госпиталя вели колонну немецких военнопленных. Они шли и громко пели свои немецкие песни, но мы этого не видели, а только слышали, как сотни глоток поют на немецком языке. В это же время повсюду началась беспорядочная стрельба. А поскольку в окрестностях орудовали всевозможные банды: и польские и немецкие отряды, пробивавшиеся из окружения, поэтому первое, что пришло нам в голову: на нас напали. Но потом всё прояснилось. Начальник госпиталя устроил прекрасный приём. На улице были накрыты коллосальные столы. Все радовались. Если у кого было оружие, стреляли в воздух. Это такое было счастье, такая радость - ну, это невероятно конечно: что остались живы, война окончилась, думалось, что вот завтра вернёмся и нас будут встречать как героев. Наивность.

Недалеко от Дойче-Лау у нас было подсобное хозяйство, располагавшееся в очень красивом имении. Там же организовали дом отдыха для персонала, где отдыхали по неделе. Там были озёра, лес, хорошее питание, но проехать от Дойче-Лау до этого имения было небезопасно. Дело в том, что в лесах орудовали отряды как поляков, так и немцев. Поэтому ездили всегда с охраной, так как можно было поехать и не вернуться. Но на сам госпиталь нападений не было. Да и размещались мы в двухэтажном кирпичном здании с башнями, окруженном кирпичной стеной. Отдельно стояло здание, в котором располагалось нервное отделение на сто человек. Это было ужасно. Там находились люди, перенесшие потрясение от бомбёжки от обстрела, от войны. У них была совершенно нарушена психика. Иногда говорили, что они притворяются, но трудно сказать - война-то уже закончилась.

Наш госпиталь был очень большой, на тысячу мест переменного состава, и все места были заполнены, хотя боевые действия уже не велись... Но вскоре раненых стали вывозить на санитарных поездах. Постепенно сворачивали госпиталь, готовили архивы. Из-за подготовки медицинского архива мне пришлось задержаться до января 1946 года. 26-го января нас демобилизовали, и мы отправились в Ленинград, думая, что нас там ждут с распростёртыми объятьями. Но всё было не так. Жить было негде. С большим трудом мне удалось восстановиться в 1-й медицинский институт, потому что все архивы были сожжены. Помню, когда я пришла первый раз к профессору, заведующей учебной части, то она мне сказала: "Таких аферистов у нас много". И действительно институты буквально осаждали демобилизованные навроде меня, которые ушли, например, с третьего курса, и теперь пытавшиеся восстанавливаться вновь. С большим трудом я всё же восстановилась условно. Я должна была достать аттестат об окончании десятилетки. Но как я могла его восстановить, если мои документы остались в Минске? Я туда писала, потом ездила в Минск, но, конечно, никаких документов там не было. В конце 1946 года вышло постановление ,согласно которому нас всех, кто не имел аттестата о среднем образовании, отчислили из института. Таким образом я оказалась вне института. А жила я в студенческом общежитии. Хорошо, что в Ленинграде образовалось наше госпитальное землячество. Мы друг с другом перезванивались, встречались. И вот начальник штаба сказал мне: "Знаете, Нонна Ивановна, давайте, оставляйте вашу медицину и занимайтесь экономикой". Я пошла на работу в проектный институт "Гипросантехпром", при Министерстве строительных материалов. В этом институте я проработала 29 лет. В отделе технико-экономических обоснований я начинала с младшего техника и закончила руководителем группы. У нас был очень хороший коллектив. Я считаю, что в жизни мне повезло, потому что я встречала на своём пути очень хороших людей. Это многое значит.

В течение всей войны мы настолько верили в победу и настолько самоотверженно относились к своей работе, что другого ничего не существовало, понимаете? Может быть, сейчас это звучит смешно и наивно, но тем ни менее это имело место. Два года я состояла кандидатом в члены партии. В мае 1945 года меня приняли в ряды Коммунистической партии. Знаете, в то время мы так верили. Я хоть и из пострадавшей семьи, но тем не менее. Всё сознательное время мы жили при советской власти. И ко всему относились слишком доверчиво. И вы знаете, когда умер Сталин я сама плакала.

В конце войны наша сестра Александра вернулась из эвакуации в Ленинград и снова работала на фабрике Володарского. Однажды на адрес фабрики пришло письмо из Латвии. Оказалось, что это нас разыскивает мама, которую немцы вывезли туда на сельскохозяйственные работы. Потом мама рассказала, как она с нашей сестрой Аней, её двумя детьми и остававшейся с ней Валей, дочерью Александры жила на хуторах под Ригой. Сестра и Валя, которой было 14 лет, работали на каменоломне. Уже после освобождения произошла трагедия. Валя пошла на реку за водой и подорвалась на мине. Нам уже сообщили о её гибели, а от Вали ещё какое-то время продолжали приходить маме запоздавшие письма.

Оставалась неизвестна судьба нашего старшего брата, с которым мы расстались в июне 1941 года в Могилёве. Куда мы только ни писали, но ничего узнать не удавалось. И вдруг в 1948 году Александру вызывают в дирекцию фабрики и спрашивают: "У Вас есть брат? Он Вас разыскивает и прислал письмо на адрес фабрики". Выяснилось, что Миша под Харьковом был очень тяжело ранен в грудную клетку и в конечности, при этом его сильно контузило, отчего в последствии он потерял зрение. А тогда Сергея эвакуировали в Сталинград. Там у нас жила тётушка, бывшая монахиня Посаддубовского монастыря, находившегося где-то под Сталинградом. Когда немцы подошли к городу, Мишу отправили куда-то в санаторий, а тётя Саша осталась. И надо же было так случиться, немецкая бомба попала прямо в этот двор. И тётя Саша погибла. Сергей так же, как и мы писал во все инстанции ,пытаясь нас разыскать, но всё было безрезультатно, пока он не сообразил написать на фабрику, где работала Александра.

В 1958 году я вышла замуж за нашего начальника штаба. Он ещё раньше делал мне предложение, но я не решалась: всё же он был старше меня. Всё надеялась, что найдётся кто-нибудь из моих довоенных друзей, но, к сожалению, все они погибли. Вот так.

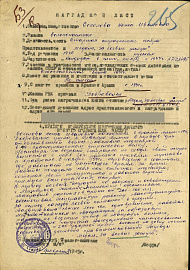

За время войны я была награждена медалями "За оборону Ленинграда", "За боевые заслуги" и " За Победу над Германией".

Единственное о чём я сожалею, что всё же надо было мне добиваться восстановления в медицинском институте. А так медицина оставалась моим хобби. Я делала уколы, мерила давление всем своим родным и соседям. Они так и говорили: "У нас свой придворный медик". Но всё это своего рода дилетанство. Не было у меня глубоких медицинских знаний.

Вот так сложилась моя жизнь… Сложилась и прошла.

Не знаю, получилось ли, но больше мне хотелось сказать о людях, которые не считались с личным временем и своими интересами. Тогда не было понятия обо всём этом. Коллектив у нас был удивительно хороший. Хотя публика была, надо прямо сказать, разношерстная. Но тем не менее, то ли задавался тон старшими офицерами госпиталя, врачами, то ли люди просто отдавали себе отчёт, что они призваны в трудную минуту оказать помощь этим несчастным раненым людям. Тогда всё было как-то иначе. Сейчас я не узнаю людей. По всей вероятности, я консервативна в своих убеждениях и взглядах, но меня сейчас очень много что шокирует. Мне просто непонятна молодёжь, непонятна. Непонятно это поколение.

Санкт-Петербург 2010 год.

| Интервью и лит. обработка: | А. Чупров |

| Правка: | О. Турлянская |