Война – это высшая несправедливость в жизни человечества. На войне страдает и гибнет множество невинных людей. И в этой одной большой несправедливости есть бесчисленное количество маленьких несправедливостей, из которых сотканы судьбы миллионов. Одной такой несправедливостью для героя нашего рассказа, Маргулиса Андрея Алексеевича, стало то, что сведений о его последнем, самом тяжелом ранении нет архиве Военно-медицинского музея. Это там, где должна храниться информация обо всех раненых, кто проходил излечение в госпиталях Красной Армии. «В списках ваша фамилия не значится» – такие справки он получал на все свои запросы.

Предлагаем его рассказ о войне.

Пройдя всю войну, я с убеждением делаю вывод, что Великую Отечественную войну выиграли наши раненые, то есть те солдаты, что не раз возвращались на фронт из госпиталей, уже опытные, умудренные боями воины. Они постоянно учили молодежь всему, что уже умели сами – и как воевать, и как отдыхать. Так что бы никогда на привале молодой солдат не упал на голую землю, а обязательно постелил себе веток, научился маскироваться и быть осторожным. И сделал все, чтобы дойти до Победы…

Родился я 6 марта 1922 года в городе Кыштым Челябинской области. Отец мой – Алексей Александрович – довольно крупный инженер-химик, в Кыштыме должен был что-то восстанавливать на сернокислотном заводе. А вообще-то он инженер-металлург. В тот период восстановления промышленности страны мы часто переезжали в разные места: жили на Украине в Донбассе, В 1927-28 годах отец работал в Сталинграде заведующим химической лаборатории сразу на двух заводах одновременно – на «Баррикадах» и «Красный октябрь» и получал очень большие деньги – 92 и 93 рубля. Тогда как фунт зернистой икры стоил 40 копеек, а за копейку арбуз огромный можно было домой прикатить. Мама моя Ольга Александровна Константинова – была домохозяйкой, а вообще-то она – оперная певица. В Первую мировую войну она служила сестрой милосердия, на уровне младшего фельдшера, и, как женщина решительная, могла делать даже несложные операции. После Сталинграда мы переехали в Ростовскую область, и там располагался завод, названный по имени прежнего владельца, «Пастуховский» в городе Красный Сулин, в 2 часах езды до Шахт, 4 до Новочеркасска и 8 до Ростова. Потом был Ростов, Харьков (Завод поворотных паровозных кругов), и везде отец делал для заказчиков какую-то нужную им сталь.

Потом мы вернулись снова в Сулим, но во время дикого голода в 1933 году нам удалось оттуда убежать в Ленинград, и отец сумел поступить на завод «Вулкан». Перед войной он ушел на пенсию, а с началом войны он снова пошел на этот завод. Тогда было очень нужно начать выпуск пищевого олова. Раньше его поставляли из Англии, но после начала войны и блокады Англии немецким флотом поставки олова в СССР прекратились. А это олово было крайне необходимо для того, чтобы лудить армейские кухни и посуду – котлы и котелки. Необходимо было наладить выпуск своего отечественного олова. Отец работал в химической лаборатории, очищал олово от вредных примесей: серы, мышьяка, Но однажды в вытяжную трубу лаборатории попал немецкий снаряд, громадная кирпичная труба разрушалась и погребла под собой лабораторию и ее сотрудников. Это случилось осенью 1941 года.

А я, живший в обеспеченной семье, рос не совсем послушным мальчиком, да и образование получал как бы урывками. После школы, так ее и не закончив, (мне просто надоело учиться), я пошел работать в 15 лет на оптико-механический завод «Прогресс» (тот самый, что в войну эвакуировался в Дербышки), и в цеху делал трубки ПН – телескопические прицелы для снайперских винтовок. Как активист и комсомолец я попал во внеочередной набор в авиационное училище. Мне предложили, и я не посмел отказаться, да и не принято тогда было отказываться. Месяца полтора побыл в училище, но то ли кому-то я не понравился, то ли фамилия, то ли мои родственники, и оттуда меня списали. Перевели меня в военно-техническое училище, там тоже долго не удержался, затем попал в железнодорожное военное училище, но и там все повторилось, от меня очищались как от плесени. И, в конце концов, я попал рядовым в линейную часть под Псков. Там пробыл недолго, там я и встретил войну. Страшные первые недели – отступления, окружения, бардак, командиров нет, связи нет, так как связь была только телефонная и между батальонами. Солдаты разбежались, и я с группой таких же пехотинцев своим ходом добрался до Ленинграда. Безо всяких приключений, вернувшись домой, я пошел в военкомат, и мне там сказали, чтобы шел на сборный пункт, где меня и должны были отправить на фронт.

В бой

Тут наступил поворотный пункт в моей боевой биографии. Интересный момент: вызывают как-то на сборном пункте – «Рабинович, Зарухович, Леман, сюда!». Всех евреев, значит, собирают, и Маргулиса, естественно, тоже. Так я попал на курсы санитаров, видно кто-то посчитал, что евреи способны только санитарами быть. В нашем учебном помещении внизу, на первом этаже располагались курсы санитаров, а на втором этаже – санитарных инструкторов. А надо сказать, что я к войне готовился серьезно: был «значкистом» ПВХО 1-й ступени и 2-й ступени, а так же ГСО 1-й и 2-й ступени. Я спрашиваю нашего политрука Тыльмана: «А почему я здесь, на первом этаже, если я должен быть там, наверху, ведь я самый «готовый». Политрук ушел узнавать, и потом сказал, что перевести меня нельзя, но и у «них» и у «нас» выпуск через две недели, и если я подготовлюсь, то могу сдать экзамены на сан. инструктора экстерном. Он дал мне литературу, я ее почитал, подучил, и сдал экстерном на «отлично». Из 80 курсантов только я и еще трое получили звание старшины медицинской службы.

И я опять на сборном пункте, где формируют маршевую роту. Мы садимся на трамвай и едем на фронт. Доезжаем до какого-то дома, выгружаемся, сидим и ждем. Октябрь. Наконец нас встречают, и, принимая пополнение, какой-то хриплый майор называет мою фамилию. Подхожу, докладываю: «Старшина медицинской службы Маргулис!» В ответ: «Я тебе, твою мать, дам «медицинской службы»! Ишь, нашелся какой, у меня сержанты батальонами командуют, а тут старшина за спинами прячется. А ну, принимай стрелковый взвод и марш на передовую!»

Так я стал пехотным командиром. Ленинградский фронт, 952-й стрелковый полк 268-й стрелковой дивизии. Река Ижора, село Рыбацкое, там 4 ноября у нас было решено прорвать блокаду. Выкатили «пушку-полковушку» 76-мм, сделала она десяток выстрелов, и айда пехота вперед. А куда вперед, если у них там танки врытые, я сам видел их с наблюдательного пункта на чердаке. У немца и артиллерия, и минометы, так что захлебнулась наша штыковая атака. Бежали мы с немцами друг на друга, и чуть-чуть немецкий солдат меня не заколол. Если бы наш солдат, бегущий рядом, не стукнул его прикладом по голове, то была бы эта моя первая атака и последней. Ярость помню, и злость в том бою. Но не более того.

В первый же день на передовой меня ранило. Откуда-то прилетала мина, и ее осколок впился мне в локоть. Я его выцарапал самостоятельно и ужасно гордился тем, что меня ранили, а я остался в строю. От нашего полка осталось буквально несколько человек, пришло новое пополнение, а я пошел назад, в окопы, и там какой-то старшина выдавал всем желающим сухари. Мне кушать очень хотелось, я протянул руку за сухариком, и тут мне что-то шлепнуло в спину, да так сильно, что я свалился на землю. Поднимаюсь и чувствую, что страшно горячо сзади. Оказалось, разрывная пуля попала мне прямо в левую лопатку, видимо, на излете, разорвалась, вырвала большой кусок мяса, лопатка дала трещину, и на том все дело кончилось. Меня даже не перевязали, затолкали только на рану индивидуальный пакет и все.

Но я сразу в тыл не пошел, выждал, потому что немцы приспособились стрелять из пулемета вдоль кювета дороги, по которой наши танки проходили. Сижу я и четко слышу, как пули попадают в тех людей, кто по кювету пытается уйти в тыл. Нет, думаю, подожду. Перебрался потом как смог быстро через кювет, и по опушке леса пошел в тыл, а за мной и другие раненые. Потом погрузили нас на машину, привезли на берег реки, погрузили в пароход, и отвезли в Ленинград. Попал я в госпиталь, размешенный во Дворце культуры им. Кирова, что на Васильевском острове, положили меня в мраморном танцевальном зале. Там я пролежал немножко, потом перенесли в палату, и почти сразу же в мраморный зал залетел снаряд, много чего натворил.

Раньше у меня царапины заживали очень долго, но первое ранение зажило очень быстро, и это несмотря на маленький паек. Да и не хотелось долго лежать. Мать приходила ко мне хотя бы раз в неделю, очень печальная. Кушать уже тогда было нечего, а женщина она была крупная. Туфли ей покупала только в Торгсине, так как промышленность не выпускала женскую обувь 43-го размера, а частников уже тогда не было. Я ей еды оставлял от обеда, от ужина, помогал, чем мог. Собирались люди в карты играть, в очко, а я знал кое-какие фокусы, и нужно было выигрывать, ради матери. Умерла она за месяц до снятия блокады.

На Дороге жизни

Попал я в батальон выздоравливающих на Съездовской линии Васильевского острова, там, где бывший кадетский корпус. Там я там пробыл месяц. Определили нас в маршевую роту и отправили на «Дорогу жизни», на станцию «Ладожское озеро», где погрузили в машины и перевезли через озеро, всего 420 человек. Офицеров не было, они остались в Ленинграде.

Потом оказалось, что они украли наши продовольственные аттестаты, и мы безо всякой еды, без оружия, выгрузились в Жихарево, в 5-м рабочем поселке и стали ждать. Никто нас не встретил, вокруг никого нет, карты нет, связи нет, дома брошенные, куда идти неизвестно. Ждем день, два, три, еды нет. Смотрю, люди начинают варить какое-то мясо, якобы лошадь. Мы с еще одним старшиной мед. службы пошли искать эту лошадь, но нашли только трупы людей с вырезанными частями тела. Отчаявшиеся солдаты варят мясо в котелках, не доваривают, едят, не разжевав, у них начинаются колики, люди падают и умирают.

Видя такое дело, я и старшина пускаем в ход саперные лопатки, вышибаем котелки, бьем даже по головам, чтобы люди опомнились. Потом сообразили, что надо делать: группы по четыре человека отправились искать провода, искать связь, чтобы сообщить, что пополнение пропадает. На следующий день нашли своих, и к нам приехали на машине, привезя продукты и две кухни. Одна делает кипяток, и нам сначала дали по кусочку сухарика и кружку кипятка. Затем надо было встать в очередь, и тогда давали побольше – сухарик и кусочек сахара. Следующий заход – какая-то похлебка, очередь проходила за два-три часа. Так нас спасли, привели в норму, и вывели на передовую.

Разведка

Пошли мы колонной в действующую дивизию, на фронт, и я попал 115-ю стрелковую дивизию, 576-й стрелковый полк. Началась моя служба сначала сан. инструктором, а потом вновь потребовался командир, и я принял стрелковый взвод. Командовал им, пока полковая разведка не вышла на участке моего взвода. А сидели мы в долговременной обороне 7 месяцев, против разъезда Жарок, между Кинешмой и Погостьем в районе станции Посадниково. Разведка вышла без «языка» и с небольшими потерями. Командир полка подполковник Барбаков (в прошлом майор интендантской службы) ругался: дескать, что же вы не можете мне пленного принести? Увидев меня, с медицинскими петличками, спросил:

-Что, эскулап, здесь торчишь, шел бы лучше в разведку!

-А что, можно?

-Можно!

Так я, неожиданно, стал разведчиком, заместителем командира разведвзвода. Захотелось этого мне самому, то есть испытать себя, на что способен. Вот так начинались мои «подвиги» на болоте. Специальную учебу я не проходил, чему надо было, учились по наставлениям, брошюрам и пособиям. Не знаю, чем я понравился командиру дивизии полковнику Белоусову, но зачастил он к нам. В 1-ю мировую войну он служил начальником дивизионной разведки. Как, например, нас учили обороняться от ножа? По наставлениям, без инструктора, почти что наобум. Белоусов как-то предложил мне: «Ударьте меня ножом». Я ударил не стесняясь, и нож улетел недалеко, зато я – далеко, это он меня как-то перебросил. Но он только показал прием, и сказал, что надо бы нас учить, надо позаботиться об этом, прислать инструктора, но, видимо, не успел. Ножей у нас специальных не было – только штык-нож от винтовки СВТ, да некоторые разведчики делали себе финки, держали ножи за голенищем. Применялись автоматы ППШ и гранаты РГ-42 в неограниченном количестве, потому что однажды нам пришлось выдержать такой бой, что только с помощью гранат смогли отбиться.

Взвод разведки у нас в полку был правах роты, всего человек 35, или несколько больше, так как нам полагалась еще и конная разведка, то есть несколько лошадок. Правда, не было у нас, к сожалению, своих постоянных саперов, которые были нам очень нужны, когда переходили через нейтральную полосу.

Год я пробыл в разведке, много чего было. Проводили мы как-то зимой ночной разведывательный поиск. А немцы, для того, чтобы себя обезопасить в долговременной обороне, делали завалы из земли, деревьев и веток, эти загражденья засыпали снегом и поливали водой. Так что перебраться через такое препятствие было почти невозможно. Но мы разобрали снежный завал, ножами перерезали несколько жердей, сделали дыру и втроем пролезли на ту сторону завала. Но, как оказалось, вышли мы близко от немецкой огневой точки, да и другой их дзот находился всего в 100 метрах справа, мы и не знали о нем. Только мы втроем вылезли, видим, прямо на нас выходит группа немцем, человек восемь. Мы в маскировочных костюмах, присели, притаились, думаем, может пройдут мимо. И вдруг один немец кричит, что-то вроде «Кто такие?». Немцы остановились, и один из них открывает по нам огонь из автомата. А у меня была с собой противотанковая граната, на случай, если ДЗОТ подорвать. Я поднялся и бросил гранату в немцев, они близко были, метрах в десяти. Взрыв разметал немцев, и тут справа другой немец тоже стал строчить по нам. Мы успели только схватить немецкую полевую сумку, в которой оказались какие-то важные документы, нырнули в дырку и благополучно вернулись. Благодарность за эту сумку я получил.

Кстати, еще одну благодарность я получил раньше, когда еще служил сан. инструктором. Мы организовали для солдат баню и «прожарку», когда в одежде появились насекомые. На берегу речки вырыли что-то вроде землянки, установили несколько котлов, развели костры, и как в бане все помылись. Прожарка – это как сейчас шашлыки – с помощью ольхи, которая дает замечательный жаркий уголь без дыма, и решеток, на которые ложится белье и через несколько минут снимается, уничтожала всех насекомых.

Что касается разведки, то можно еще добавить, что и у немцев, и у нас практиковались так называемые «усы», когда растягивалась проволока направо и налево вдоль линии обороны противника, с помощью которой подключались и прослушивали телефонные линии в обороне противника. Для нас это было очень опасно. Если слышимость обрывалась, то, значит, немцы обнаружили «усы». А вдруг они их не порвали, а обстрелом просто перебило? Надо идти проверять, а вдруг там засада. Такое было и у нас, и у них. Как-то их разведка прошла мимо нас очень близко, но мы хорошо замаскировались, и побросали им в спины гранаты. Так что даже пленных не взяли.

Наблюдение за немцами было сложным делом. За завалом не видно ничего, он высотой порядка двух метров, и надо было лезть на дерево. А это рискованно, так как там тебя хорошо видно. Средств тех. разведки у нас практически не было, даже стереотрубы, ведь воевали все время в лесу.

В июне 1943 года нашему полку надо было проводить разведку боем, и в этой операции меня опять ранило. Помню, как Махоньков, командир 76-мм орудия, выкатывал свою пушку на прямую наводку, чтобы разбить какой-нибудь дот или дзот и затем быстро откатывал орудие в укрытие. Веревками, потому что на это место почти сразу обрушивался сильный ответный огонь. Сделали несколько выстрелов по дзоту, но не разрушили его, а я уже побежал вперед, по минному полю.

Так вот, побежали мы в атаку, пока немец не очухался, к земляному завалу, к дыре в нем. По пути я какую-то проволоку оторвал – растяжку, наверно, обратно может быть отступать придется, чтобы не зацепиться. Проскочил открытый участок, дзот остался с правой стороны, метров в 20-ти, и я не успел повернуться, как по мне – очередь из автомата. Перед входом в дзот стенка, из-за нее автоматчик стреляет по мне. Я свалился, стал готовить свой автомат, и вдруг летит немецкая граната с деревянной ручкой и падает мне на спину. Я лежу, не жив, не мертв, кое-как до гранаты дотянулся, до головки, отшвырнул ее метра на три, автоматом голову прикрыл, взрыв. Меня приподняло и шлепнуло об землю. Ну, все, думаю, ногу оторвало, так как получил мощный удар по тазобедренному суставу. Автоматчик молчит, и я стал шевелить пальцами ноги, коленка согнулась, а в это время кто-то из наших бросил по дзоту гранатой. А у них другой дзот близко – 100 метров, стали нас оттуда «поливать». Задание выполнить уже невозможно, языка и документов не взяли, опоздали, так что выскакиваем обратно, и мне помогают, а я на ногах. Только несколько мелких осколков попало в ногу, так что бежим обратно. Но метров через 60-70 получаю сзади сильный удар по ногам, во внутренние поверхности бедра.

Надо сказать, что до того боя знал я, предчувствовал, что меня ранят в это место. Ночью видел сон, как будто я нахожусь в театре, на сцене солдаты в советской и немецкой форме, а я стою возле ложи бенуара и смотрю, что делается на сцене. И вдруг чувствую, что у меня горячо между ног. Оборачиваюсь и вижу, как како-то немец мочится прямо на меня. От отвращения я проснулся и говорю ребятам об этом: так и так. Одни говорят – брось, не обращай внимания, а другие – откажись, не иди. Но, конечно, я не мог не идти.

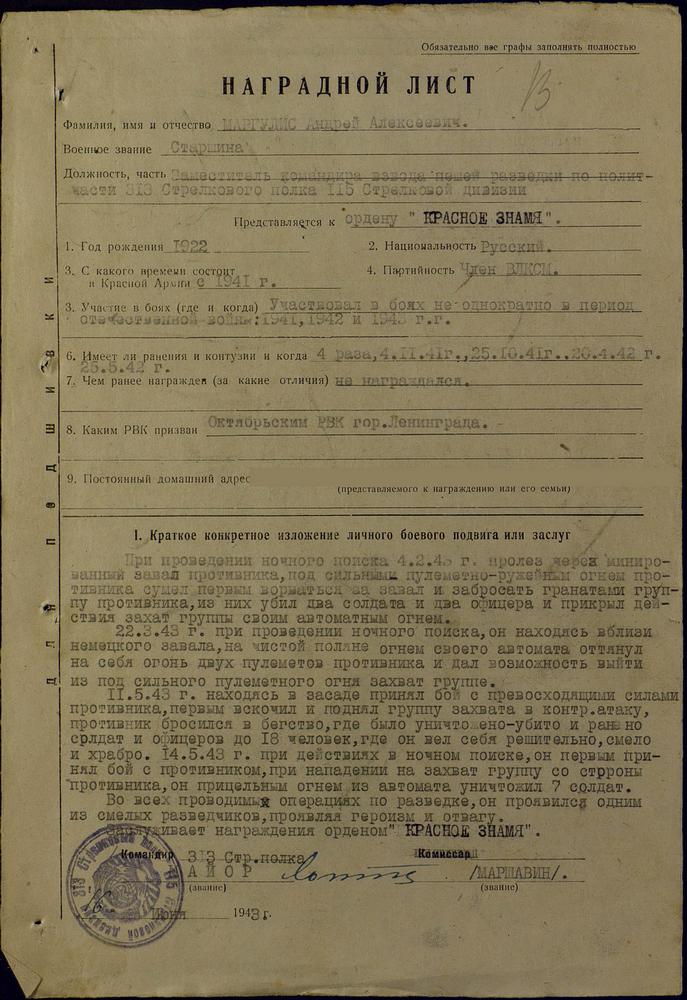

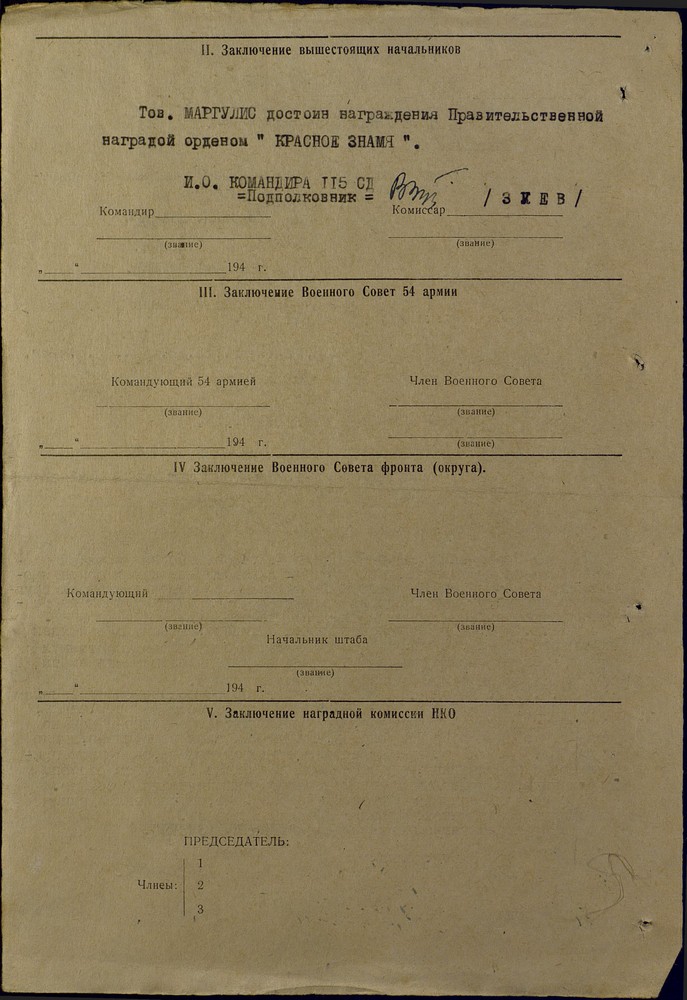

Подхватили меня под руки, дотащили до наших окопов, подъехал Белоусов, и на машине меня и Костю Жужа повезли в медсанбат. Там хирург Дмитриенко сделал мне «запрещенную» операцию, так как меня нужно было оставить в санбате. Там я получил орден Красного Знамени. А ранение у меня было вновь разрывной пулей, дырище в бедре, и зашивать такое ранение запрещено. Потому что могло начаться нагноение, сепсис, но хирург очень чисто все сделал, наложил швы, на 15-й день я уже ходил, добирался до волейбольной площадки и даже стукал по мячу. Пролежав месяц или чуть больше, я выписался, и попал в минометчики.

Ушел я из разведки по собственному желанию, у меня был выбор, идти, куда хочешь в своей дивизии, и я захотел что-то новое. Правда, основной причиной, почему я не вернулся к разведчикам, стал наш ПНШ-2, помощник начальника штаба по разведке, человек-педант, который окончил какие-то курсы, мог много чего писать, но часто того выполнять было нельзя. Он разведчикам расписывал все по минутам: когда выходить, сколько времени дается на пересечение минного поля и проч., и требовал, чтобы его план неукоснительно выполнялся. Но он не понимал, что поиск разведчика – это творческий процесс, который нельзя регламентировать. А игнорировать его распоряжения было чревато.

У нас, в разведке однажды пришлось прибегнуть к инсценировке. 22 марта полнолуние было такое, что читать газеты можно, кругом белый снег, и в разведку идти невозможно, себе на гибель. Бросили мы противотанковую гранату в сторону, дескать, ага, обнаружили нас, фугас взорвался, надо отходить. Ну, а если кто узнает о том, что мы сделали, хорошо если штрафбат…

Минометчик

В минометной роте сначала я служил наводчиком. Специально не учился, почитал только наставление по стрелковому делу. Хотя для того чтобы стрелять правильно из миномета, нужна наука, надо много знать. Ведь это страшное оружие, подвижное, мощное, но знающих минометчиков у нас не было, офицеры обслуживали в основном 120-мм полковые минометы, там еще были специалисты, все-таки полковая артиллерия. А мы со своими 82-мм минометами для пристрелки использовали дымовые мины, на глазок, «правее два лаптя», но результаты хорошие были. За время войны приспособились и разобрались, немцы нас научили.

В соседнем батальоне был такой случай. Донимал нас немецкий снайпер. Прятался он в подбитом танке и стрелял через орудийный ствол. Когда догадались, где он, увидели, что у его танка сорвана крышка люка. Открыли огонь из миномета и шестой миной попали в люк. Снайпер был убит, но нашего минометчика не наградили, дескать, стрелял не по заданию, по собственной инициативе, ради озорства.

Мины экономили, их было немного, да и все таскали на себе – плиту, ствол, двуногу-лафет. Все порядка по 21-22 кг, плюс контейнер с 2 минами, плюс автомат или карабин, и все на своих ногах. Редко давали одну лошадку, а зимой сани. Позднее получили мы три новых миномета на колесном ходу. Всего на роту полагалась 9 минометов, но было в строю обычно 5-6.

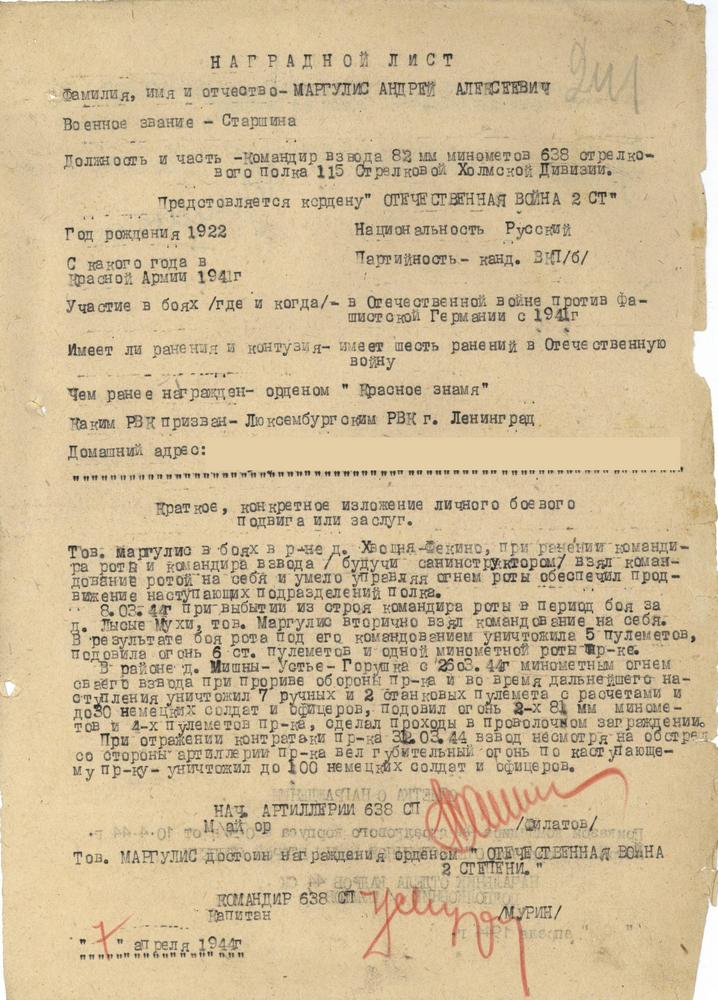

Всегда мины экономили, но только не при форсировании водной преграды в районе Пушкинских гор – где сливаются две реки Великая и Сороть. Это произошло в 1944, а в 1934 году мы с матерью жили летом на даче в этих местах, в деревне Гнилуха. Здесь же меня ранило в очередной, четвертый раз. В этом месте, где между берегами больше ста метров, немцы совсем не ожидали, что советские будут форсировать реку. Тут-то нас обеспечивали минами сверх всякой меры. «Студебеккеры» всю ночь возили для нас мины, и стреляли мы не жалея сил, только телогрейки мочили в болоте и накидывали на раскаленный ствол. Дело в том, что на некоторых минах дополнительный заряд от высокой температуры взрывался не доходя до бойка. Потери при переправе составили всего 8 человек раненых, противник был полностью подавлен. У нас работала сводная минометная рота, 17 минометов, а переправлялось несколько дивизий 2-го Прибалтийского фронта. Лед был еще прочный.

Уже на плацдарме, когда наши заняли немецкие окопы, и расширили плацдарм, меня и ранило осколками в бедро, в колено и живот. Осколок из живота я сам выковырял, но он меня и спас, так как раненых в живот отправляли в первую очередь. Я настоял, чтобы меня вывезли, и едва мы миновали переправу, как шальной снаряд попал в склад боеприпасов, который находился рядом с нашим медсанбатом.

На завершающем этапе

Сперва я попал в Калининскую область, в славный город Торопец, потом не менее славный Галич Костромской области, и затем уже в Иркутск. Долгое лечение шло, и все же 28 лет я проходил с этими осколками. Были и плюсы: пока лежал в Галиче месяц, свел знакомство с интересной девицей, в Иркутске тоже были приятные приключения. Но все, в конце концов, кончается, и в октябре 1944 года я выехал в запасной учебный полк, расположенный под Иркутском на станции с удивительным названием Мальта. Там я получил взвод и пополнение, в основном из молдаван, западных украинцев и немного «наших» украинцев. Месяца три обучались, не отправляли нас никуда, а причина оказалась простая: очень много в полку офицеров служило, которым очень хорошо там было, прижились. Учили новобранцев мы, сержанты и старшины, а офицеры гуляли.

Но вот наша маршевая рота попала в Одессу, погрузили нас на пароход «Трансильвания», и прибыли мы по морю в Констанцу. Это уже было в конце марта 1945 года. Выгрузили нас, отвели в армейские казармы, и ко мне подходит молдаван: – «Разрешите к сестре сходить». У многих тут набрались родственники, и у меня проблема: люди на смерть идут, надо разрешить, и отпустить нельзя, могут дезертировать. Решение нашел - отпустил молдаван с «нашими» украинцами. И все вернулись. Сбежал только один, и то потом, и, как оказалось, венгр Мантуш (думали, что он молдаванин), он на дороге прыгнул в проезжающую на большой скорости машину, и исчез.

А я командир маршевого взвода, догонял 310-ю стрелковую дивизию. Нас там распределили, сформировали взвод автоматчиков, куда вошли мои «западники», молдаване, вроде проверенные люди. Но некоторых потом посадили, как я узнал, когда писал им после войны. Очень хорошие душевные ребята, настойчиво предлагали мне переехать после войны в Молдавию.

Уже в Австрии 29 апреля немцы сбили нас с высотки в районе города Грац. Надо было взять эту высотку обратно, так что кинули в бой учебный батальон и наш взвод, а немцы довольно отчаянно и храбро сопротивлялись. Пример: видел я, как поднимается из окопа их солдат со связкой гранат, и бросает пять гранат подряд в нашу сторону. И не подстрелили его тогда, зато меня там ранило.

Недалеко от нас располагалась еще одна высотка, и оттуда стал стрелять по нам снайпер. Молдаван я уже научил ползти по-пластунски ползать, но пули попадают в моих солдат, причем в голову, один, второй, третий, и скомандовал сделать бросок, чтобы выйти из под огня. Приподнялся, и тут, наверно, мне опять повезло, вместо головы пуля попала в плечо и пробила оба легких. Я приказал пом. комвзвода вести людей дальше, и скатился вниз. На дороге потерял сознание, и тут с меня орден Красного Знамени отвинтили, под номером 54029, сумку полевую сняли, а в ней удостоверение, и украли замечательную английскую бритву. Она попала ко мне как трофей, и в госпитале парикмахер, когда брил больных, всегда просил у меня этой бритвой поработать.

На повозке доставили меня в медсанбат, затем в полевой госпиталь, и там приключилось со мной такая редкая болезнь, что даже главный армейский хирург прилетал на самолете ее посмотреть. Так называемая подкожная фезема, когда воздух поступал в организм не только через легкие, но и через ранение, и меня всего раздуло. Но я выжил, и через две недели на своих ногах уже ходил на перевязку. Победу я встретил в госпитале в венгерском городке.

Правда, спустя много лет в справке из Военно-медицинского музея и архива о моем замечательном ранении, получил я не менее замечательный ответ – «по спискам больных и раненых вашей фамилии не значится». А без этой справки я не смог вернуть себе орден – ведь потерял я его в боевой обстановке. Так что теперь остается купить орден на «черном» рынке за 3 тыс. рублей.

Тогда, в конце войны уже хорошо чувствовалось, что скоро победа. Мы догоняли фронт, но не могли догнать. Кругом царила неразбериха, о нас никто нег позаботиться, не давали транспорта (маршевые роты можно было бы перевозить на машинах). Мы шли пешком, на собственном обеспечении, никто нас не кормил, не выдавали никаких пайков, НЗ не было. И мы заходили в любой мадьярский дом, брали пластину сала, которого там очень много, и сначала набрасывались на него с жадностью, а потом отрезали только кусочек и были довольны. Там очень богато жили, и я смеялся: «Прошел пол-Европы и понял, что хозяйством надо обзаводиться в Австрии, жениться на венгерке, друзей иметь в Югославии, а жить – в Болгарии».

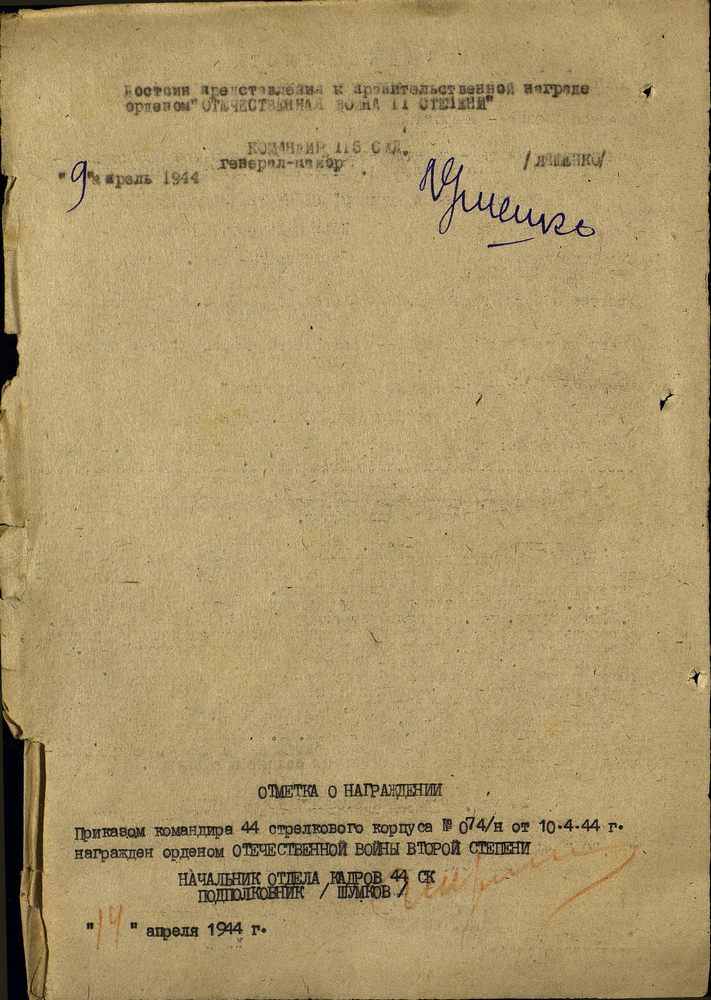

Второй свой орден – Отечественной войны, я получил уже после войны за ту операцию, минометную, на переправе у Пушкинских гор. А вот медаль за оборону Ленинграда я так и не получил. Не вошел я в нужные списки, считался «пришлым», надо было хлопотать. Но архив не дал справки о госпитале, госпиталь не дал справки о моем ранении и вот результат. Не осталось у меня от войны ни одной фотографии, да и кто там будет снимать рядовых войны, полкового знамени даже не видел. Остались одни справки о ранениях, хотя в последней из них пишется, что обо мне «сведений не имеется».

Солдатский быт

Кормили нас концентратами – суп-пюре гороховый, каша пшенная, брикетами – это на фронте, в полевых условиях. Чаще давали сухари, сахар (чаще сахарный песок) выдавали редко. Водка – по 100 грамм, чуть больше, чуть меньше, но каждый день, в обед. Доставляли ее с обедом в термосах на передовую, а когда сидели в землянках, ближе к тылу, шли сами, держа на палке десяток котелков. Водку в кружках разливал старшина. Обязательно у каждого солдата ложка в голенище, без ложки и котелка воевать нельзя. Водку все пили, никто не отказывался, так как не было интеллигенции в пехоте совершенно. Почти вся она погибла в 1941 году в ополчении.

Денежное довольствие старшины на Волховском фронте тратить было не на что, никаких магазинов и военторгов. Посылки не получали, кино не смотрели. Правда один раз приезжала бригада артистов, пожалуй даже самодеятельный коллектив. Кино и концерты – для кого? С передовой людей не снимешь, там на километр – одна рота, а в ней 40 человек, некомплект, только охрана, так что культурные мероприятия проводилось для ближних тылов – полка или дивизии.

Политруки у нас не свирепствовали: общие собрания проводить невозможно, лишь были собрания ячейки по случаю принятия в кандидаты или члены партии, или надо обсудить какое либо событие. Немцев особо не проклинали, а говорили в основном то, что обязаны были говорить как командиры. Политруки приносили нам иногда газеты, хотя чаще их получали с едой, шли газеты на курево, так как махорка была, а бумаги не было. Пачка махорки в 50 грамм выдавалась на неделю, курили все, а офицеры получали еще и спец. паек: папиросы, кусочек масла, консервы рыбные, пара конфет (это я знаю, так как был на офицерской должности). Так что курили все обычно махорку, самокрутки делали иногда из листовок, но их запрещалось поднимать с земли.

На ногах у солдат чаще ботинки, сапог не хватало, зато валенки всем. Но на Волховском и Прибалтийском фронтах одни болота, и валенки хороши, если сухо, а когда выливаешь из них воду, и идешь дальше, то понятно, каково приходилось солдатам, когда кругом сырость. Трудно понять наших командиров, когда они бездумно посылали нас в болото, которое почему-то нельзя было обойти. Зимой на мне – полушубок, меховая жилетка (шинели для той войны не годились), ватные штаны, белье не теплое, но хорошее, портянки. Ботинки с обмотками – это беда, обмотки как гусеницы, которые развязывались, распутывались, на них наступали, да она не спасала от холода, не закрывала щиколотку. А кирзовые сапоги легко было снимать и намокшие, в отличие от кожаных. Наше оружие были автоматы ППШ в основном, и «токаревские» винтовки. Мне рожок на ППШ не нравился, я был за диск, так как в нем патронов намного больше. 100-процентной надежности у этого оружия, конечно не было. Долго и неудобно снаряжался магазин, случались перекосы патрона. У меня такое случилось в разведке: надо открывать огонь, а не могу, приходится снимать диск, выкидывать два патрона, и лишь потом можно было стрелять.

«Языков» мне брать не пришлось, немцев «пачками» не уничтожал. Правда снайперским огнем, быть может, убил я немца в районе разъезда Жарок. Было это так. Солдат подходит ко мне и говорит, что немец на железнодорожной насыпи ходит. Я взял чью-то винтовку, установил прицел на 700-800 метров, прицелился в немца, выстрелил и, кажется, попал. Тот упал, приподнялся, и снова упал. А через час снова мой солдат – «там опять немец ходит». И я сдуру опять пошел, дескать «сейчас я его». А немцы поставили фанерный макет человека и после моего выстрела устроили нам на два часа минометный обстрел. И мы лежали, не шевелились, слава богу, никто не пострадал.

Авиации нашей на Волховском фронте практически не было, ведь у нас не велось активных боевых действий, то есть была «долговременная оборона». Правда, мы постоянно были в движении, туда-сюда ходили, передислоцировались, словом проводили маневры. А немцы нас только фиксировали. Под настоящей бомбежкой мне не приходилось быть, но зубов лишился по этой причине. Шел я как-то на КП роты, и в это время прилетел немец, бросил бомбочку, и попал в землянку. Бревна наката кверху полетели, а я открыл рот, в раздумье, куда бежать. Пока думал, взорвалась неподалеку еще одна бомба, я свалился, оглушенный, а очнулся и почувствовал, что полный рот зубов. Оказывается, падающее бревно накатилось на меня и ударило по голове.

Что касается немцев, то особой ненависти я к ним не имел. Это были враги, которых надо уничтожить, и они подневольные люди, солдаты, выполняющие приказ. Солдаты неплохие, и лучше у них была в организации всего, заботились они об удобстве, хотели комфорта, особенно когда долго стояли, хотя бы месяц. Они могли поставить в землянку патефон и положить ковры. Ведь у них был настоящий тыл, база, не разрушенные дома, а у нас за спиной было все сгоревшее и разрушенное. А надо сказать, что на Волховском фронте мы все время воевали в лесу, но мы в болоте, а немцы всегда на сухом месте. И можно было бы отвести нас метров на 50 подальше, но нельзя, «ни шагу назад», где приказано, там и стояли. И сидели всегда в сырости.

Доходило до того, что в наступлении спешишь добраться до горящей деревни, и там хотя бы котелок бы вскипятить на пожарище. Но дойдешь туда, а немцы уже ушли, их надо опять догонять. И идешь, преследуя отступающего противника как в пустыне: в домах нечего найти, а кругом болота, болота, болота…

Заключение

Я много говорил о себе. Но известно, что один в поле не воин, и приходя в новую часть после ранения, приходится приглядываться к коллективу, да и тебя оценивают тоже. Одному воевать невозможно, и надо с кем-то обязательно дружить. На фронте я сблизился с алтайцем Казанцевым, украинцем Тамаренко, казахом Медимановым, ленинградцем Зайцевым, удмуртом Битюковым, татарином Шамилем Биляловым. Шамиля и меня накрыло одной миной, я выжил, а он погиб. В последнем моем взводе я дружил с молдованом Василием Скоком из Хортицы, и после войны несколько лет мы переписывались с ним. Кстати, о молдованах. Большинство из них служило у румын, и они очень удивлялись тому, что в Красной Армии не практикуются мордобой и зуботычины. Надо сказать и о такой, вроде мелочи, а на деле поразительной вещи: еду на фронте обычно разливали на двоих в один котелок, и когда два бойца кушали, то, несмотря на полуголодную жизнь, кусочки сала старались оставить для друга. Не менее важную роль на войне для солдата играла и почта. Без писем от родных и близких было очень трудно, и надо сказать наша полевая почта работала отлично.

Несмотря на войну, оставившей на теле Андрея Алексеевича страшные следы, он до сих пор остается оптимистом. Живость его характера привела его после работы в типографии на сцену (видимо заговорили гены его мамы – оперной певицы). Получив профессию актера, он ушел из театра в чтецы-декламаторы, освоив утраченный ныне жанр чтения стихов со сцены. Женой его стала тоже артистка (жонглер, акробат, дрессировщица) Ирина Владимировна Михайлова, с которой он прожил долгую и интересную жизнь длиной в 36 лет, все на колесах и в постоянных гастролях.

Воспоминания прислал Равиль Гусманович Вениаминов