М.Г. - Родился в 1925 году в белорусском местечке (поселке) Смиловичи, что находится на реке Волма, в Червенском районе, в 30 километрах от Минска.

Мой отец, Хаим Абрамович Горелик, 1897 г.р., работал на кожевенной фабрике, а мать, Рива Моисеевна, растила шестерых детей: двух сыновей и четверых дочерей.

Мать мечтала, чтобы все ее дети получили образование, и когда моя старшая сестра Эстер в 1940 году после окончания школы-десятилетки поступила в минский инстиут народного хозяйства, то мои родители были горды, что вырастили такую дочь.

Двадцать второго июня 1941 года мы как раз ждали возвращения Эстер домой на летние каникулы, и рано утром я с матерью пошел на базар, купить продукты на неделю, и здесь, на базаре, мы услышали от людей: "Война!". Сразу вернулись домой, и через некоторое время из репродукторов раздалось выступление Молотова. Уже на следующий день в Смиловичи прибежали из горящего Минска первые беженцы, и среди них наша родня -мой дядя Шимшон Шапиро с семьей, моя двоюродная сестра Маша Плакс с мужем и детьми, которые рассказали, что Минск непрерывно бомбят и центральная часть города вся в огне пожаров. 24-го июня поступило распоряжение местных властей - всем жителям в возрасте от 16 до 40 лет собраться к 8-00 утра на центральной площади. Мы пришли, здесь я увидел всех своих одноклассников, а на подводах и машинах стали прибывать жители из окрестных деревень. Отобрали молодежь 1924-1926 г.р. и нам сказали, что все мы направляемся на окопные работы в поселок Узляны, где еще до войны было начато строительство большого армейского аэродрома. Мы даже получили лопаты, но вокруг уже творилось нечто невообразимое, район Узлян бомбили, и люди, оставшись без руководства, пошли назад в Смиловичи. Я с одноклассниками тоже вернулся домой.

В этот день в районе фактически прекратила свое существование Советская власть, исчезли все партийные и советские работники, никто из представителей власти не отдал распоряжения на организованную эвакуацию гражданского населения. Мы не знали что делать, бежать на восток или оставаться на месте. Многие говорили, зачем куда-то бежать, Красная Армия самая сильная в мире, в ближайшие дни немцы будут разбиты, и если даже немцы зайдут в поселок, то они евреев не тронут. Утром 27-го июня тридцать еврейских семей из Смиловичей на подводах колонной отправились на восток, но в районе Могилева перейти на восточный берег успела только треть от этой колонны, а потом красноармейцы на глазах у беженцев взорвали мост и двадцать семей были вынуждены вернуться в местечко на свою погибель. Повезло только этому десятку семей, которые переправились по мосту через Днепр, и тем молодым парням, кто был мобилизован в Красную Армию в первые три дня войны, среди них было несколько человек, которые провоевали всю войну и остались в живых, а все остальное еврейское население Смиловичей было истреблено немцами и полицаями под корень...

Евреи составляли половину населения Смиловичей, примерно 1500 человек, среди них было около двухсот польских беженцев, поселившихся у нас осенью 1939 года.

Мы не знали, что происходит на фронте, но уже 26-го июня канонада слышалась на востоке, за нашей спиной, и люди понимали, что нас оставили на произвол судьбы.

Г.К. - Когда немцы зашли в Смиловичи? Что происходило в первые недели после захвата поселка?

М.Г. - 28-го июня немцы приехали на трех мотоциклах с колясками, остановились на центральной улице и стали стрелять воздух. На эти выстрелы прибежал наш сельский милиционер, и немцы сразу его пристрелили. Мотоциклисты уехали, а к вечеру в Смиловичи вошла немецкая танковая часть. Утром немцы двинулись в направлении на Червень, и уже на следующий день в поселке стали всем заправлять местные полицаи под руководством немцев. В помещении здания пожарной команды, на углу центральных улиц Комсомольской и Советской, открылся полицейский участок и был объявлен набор добровольцев в полицию. Сразу человек сорок белорусов и поляков записались в полицаи, а начальником полиции назначили поляка Казимира Рака.

Пошли добровольно служить в полицаи Андрей Курейчик, братья Леонид и Казимир Герасимовичи, Леонид Артимович... Некоторых из них я знал по школе, они учились в старших классах, и, буквально через пару дней, один из полицаев, Курейчик, с которым мы до войны были приятелями, пришел в наш дом с белой повязкой полицая на рукаве. Он забрал велосипед, потом стал рыться в шкафу, увидел кожанные подметки и "прихватил" их себе. Я спросил его: "Андрей, зачем ты берешь наше добро?" - на что он ответил: "Вам, жидам, оно больше не понадобится. А, кстати, где твой дядька, минский коммунист, прячется? Люди видели, к вам на белой лошади приезжал"...

Уже через день после захвата Смиловичей начались расстрелы коммунистов, комсомольцев и бывших советских активистов. Собрали 50 евреев-мужчин, сказали, что их отправляют на восстановление разрушенного моста в Червень. Их довели под конвоем до деревни Гудовичи, заставили под дулами винтовок выкопать себе могильную яму и всех до единого расстреляли на месте. Моя мать стала невольным свидетелем этой трагедии, она как раз пошла в Гудовичи, менять вещи на продукты у крестьян, и когда услышала выстрелы, то затаилась в кустах и своими глазами видела, как немцы расстреливают евреев. Среди убитых были братья Плакс, Давид Кауфман, Наум Лев, мой товарищ по школе шестнадцатилетний Вол, и другие... Весь июль немцы и полицаи убивали евреев, но не было пока общих массовых расстрелов.

На центральной площади стоял монумент Ленину, так на вытянутой руке скульптуры немцы повесили верующего еврея, раввина Симху Шапиро, который отказался выполнить немецкий приказ и стать "старшим над евреями". Полицаи начали вылавливать евреев, прятавшихся у крестьян по окрестным селам, благо, недостатка в доносчиках не было. В стогах сена возле села Дукорщина скрывался известный всей республике архитектор Коржун со своим тринадцатилетним племянником. Выдал их местный крестьянин по фамилии Писарчук (Писарчик), за что немцы наградили его парой сапог. Полицаи их поймали, привели в участок, избили до полусмерти, а потом вздернули на веревках на телеграфном столбе напротив участка, повесив жертвам на грудь таблички с надписью - "Жиды". Тела провисели на столбе трое суток, потом немцы привели на это место трех евреев: Бориса Плаксу, Абрама Тейфа и Хаима Кофмана, приказали им снять трупы повешенных и бросить в яму возле базара.

При этом евреев заставили петь "Интернационал"...

В те же дни был пойман немцами бывший секретарь нашего райкома партии Плетнев. Его расстреляли вместе с двумя детьми и сестрой в карьере возле Соломинки.

В Смиловичах и в окрестностях ежедневно проходили облавы и погромы, убийства евреев стали обыденным делом для полицаев.

Г.К. - Когда было образовано гетто?

М.Г. - В августе 1941 года. Под гетто выделили улицы Войсковую, Зеленую, Минскую, Гирша Леккерта, это примерно 80 домов, в которых и раньше проживали евреи Смиловичей. Те, кто жил ранее за пределами отведенного под гетто района, были обязаны немедленно перебраться в него, а в их оставленные дома сразу заселялись местные поляки и белорусы. В гетто также пригнали евреев из окрестных деревушек, и в него еще заключили 300 минских евреев, это были люди, пытавшиеся в первые дни войны уйти на восток, но после неудачной попытки они остались в Смиловичах, Лядах и Дукорщине. В общей сложности в гетто было около двух тысяч человек. Наш дом находился в границах гетто.

По поселку были вывешены приказы о "новом порядке", согласно которому евреям запрещалось без пропуска выходить за пределы гетто, убивать скот, держать домашний скот, покупать продукты у местных жителей, ходить по тротуарам, и так далее - и за нарушение каждого пункта приказа была обещана одна кара - расстрел. Население гетто не получало от местной власти никакого продовольствия и каждая семья добывала пищу как могла. У тех, чьи дома и ранее находились в границах гетто, были огороды, которые спасали на какое-то время от голодной смерти, но прокормить многодетные семьи было невозможно. Мы чувствовали себя обреченными и бесправными, каждый день жили под страхом очередных убийств, грабежей, погромов... Моей семье в какой-то степени было чуть полегче, чем некоторым другим. Дело в том, что бывшая учительница моей школы, белоруска Мария Зелинская, была поставлена немцами торговать хлебом, и, узнав, как мы бедствуем, она при встрече сказала мне, чтобы я пришел завтра к ней в магазин.

Я так и сделал. Зелинская написала записку начальнику пожарной команды, чтобы он выдал мне лошадь с повозкой, и я стал возить хлеб из пекарни в магазин Зелинской, за что она мне тайком каждый вечер давала по буханке хлеба, который я приносил младшим сестрам и брату. Взрослые мужчины из гетто работали в кожевенной артели и на войлочной фабрике. Бежать из Смиловичей нам было совершенно некуда, партизан в округе не было, а со строны большинства местных поляков и белорусов отношение к нам было враждебное, и только редкие единицы отваживались помогать несчастым и обреченным евреям. Оружия в гетто не было, в окрестностях нашего местечка бои не шли, и достать себе винтовку или пистолет не мог никто.

Однажды в гетто из леса пришел с винтовкой бывший председатель колхоза Давид Аврухин, но полицаи выследили его на Татарской улице и убили.

Г.К. - Когда была проведена акция по ликвидации гетто?

М.Г. - 14-го октября. За несколько дней до этой трагедии моего отца вместе с несколькими евреями полицаи отправили перегонять стадо из шестидесяти коров, отобранных у евреев, на станцию Руденск, что в 20 километрах от Смиловичей.

Отец не вернулся, и мы не знали, что и думать о его судьбе.

13-го октября в гетто Смиловичей прибежал вместе с внуком старый еврей из деревушки Дукоры, он рассказал, что накануне немцы расстреляли 500 евреев из этой деревни. Фамилия этого старика была Эйне. Полицаи сразу обнаружили "чужого" в гетто, схватили старика и вместе с внуком поволокли в полицейский участок, где их избили, а наутро расстреляли. 14-го октября со стороны Дукор в Смиловичи стали заезжать машины, одна за другой, крытые брезентом грузовики, и через считанные минуты все гетто было окружено карателями и полицаями. Мама схватила самую младшую дочь, Малку, и ушла из дома. Больше я ее не видел... Гетто оцепили немцы, полицаи и литовцы, в оцеплении один от другого стоял в десяти шагах, и вырваться из этого кольца было невозможно. Полицаи выгоняли евреев из домов, и сотни людей, словно стадо овец, погнали в район Соломинки, где возле старого кладбища находился песчаный карьер. Люди шли молча, понимая, куда их ведут. Когда нас привели к карьеру, то здесь некоторые пытались вырваться из колонны и убежать, прорваться через оцепление, но их в упор и в спину расстреливали полицаи. У края карьера немцы поставили ведро, куда обреченные должны были бросать ценности: кольца, деньги, монеты царской чеканки.

А потом... ударами прикладов полицаи подгоняли группы евреев к краю обрыва, выстраивали в шеренгу по 50 человек... И тогда литовцы-каратели расстреливали евреев из пулеметов, а местные полицаи-белорусы стояли в оцеплении. Малышей до двух лет литовцы сбрасывали живыми в яму, которая быстро наполнялась трупами.

А потом очередь дошла и до нашей группы...

Я не могу словами передать весь ужас, испытанный мной в это мгновение...

Нет слов... Затем удар в голову и я провалился в бездну...

Очнулся я уже в яме, набитой трупами и недобитыми ранеными.

Я слышал крики женщин, детский плач, стоны раненых... Я был весь в крови, в своей и чужой, и не понимал, жив ли я еще, где нахожусь... До глубокой ночи я лежал в могильной яме среди сотен трупов. У меня на груди лежала мертвая трехлетняя сестренка Майя... Я пытался пошевелить руками, но не смог, руки и все тело были зажаты телами погибших.мСтал двигаться, чтобы освободить руки, а потом пробирался через трупы наверх. Я выбрался из этого ада... Я остался живым... Пуля только по касательной задела мою голову... Но в могильной яме навеки остались лежать мои родные и любимые: 19-летняя сестра Эстер, 10-летний брат Зисель, 13-летняя сестра Лея и трехлетняя сестра Майя... Я надеялся, что хоть мама с маленькой сестренкой Малкой остались в живых, но позже узнал, что маму поймали два местных полицая, поляк Казимир Германович и белорус Леонид Сидорович. Один из них схватил Малку за ножки и с размаху ударил ее головой о стенку дома. Мать упала возле убитой дочки, и полицаи ее застрелили на месте... Я, выбравшись из могилы, уже осознал, что мне нельзя возвращаться в Смиловичи, меня там многие знают, и любой полицай сразу убьет меня на месте. И я пошел в сторону Минска, там проживало много наших родственников, и у меня теплилась надежда, что кто-то из них еще жив и поможет мне укрыться. По дороге была деревня Корзуны, там жил наш знакомый мастер-строитель белорус Илюк. Я постучался к нему в хату, он узнал меня, удивился, что я живой, и сказал: "Заходи, только ненадолго. Сам знаешь, что здесь творится". Я рассказал, что смог уцелеть во время расстрела, а всех остальных евреев поубивали. Илюк дал мне кусок хлеба и кружку воды, потом сказал: "Да ты весь в крови, так нельзя, на улице первый же полицай тебя задержит". Илюк достал что-то из одежды: "Переоденься!", и тогда его жена стала орать на меня: "Уходи, сейчас сын должен прийти, а он полицай, тебе плохо будет!"... У меня уже не было сил идти дальше, и я с большим трудом добрался до дервни Апчак, в утреннем тумане постучал в домик железнодорожного мастера. Он сразу понял, кто я такой, но в дом запустил. И здесь я увидел своих знакомых из Смиловичей, супругов Воскович, Залмана и Нехаму с двумя детьми. В момент уничтожения гетто они сумели пробраться в "русскую часть" местечка, взобрались на чердак своего бывшего дома и там затаились. Когда полицаи стали прочесывать дома в поисках евреев, то лестница на чердак показалась им слишком ветхой, они не стали подниматься наверх, и это оказалось спасением для Восковичей. Они мне рассказали, как убили мою маму с крошечной Малкой, они видели все с чердака...

Я пробрался в Минское гетто и нашел жену маминого брата Шапиро. Она рассказывала, как погиб ее муж, плакала от горя, и вдруг опомнилась: "А ты отца своего видел?! Он заходил к нам на днях!" - Я не поверил, что папа живой, но тетка сказала: "Я его устроила жить в Опанском переулке. Завтра туда пойдем". Отец не ожидал меня увидеть живым. Мы обнялись и слезы душили нас, из нашей семьи в восемь душ нас осталось в живых только двое...

Г.К. - Кто-то еще уцелел из узников Смиловического гетто?

М.Г. - В октябре сумели спастись кроме меня и Восковичей, также мой отец Хаим Горелик еще с двумя евреями, которые вместе с ним перегоняли скот в Руденск.

И когда они пришли на станцию, то там как раз происходил погром, а через день они добрались до Дукор, где в это время литовские каратели расстреливали евреев.

И тогда отец с товарищами бежал в Минск, назад в Смиловичи дороги уже не было.

Абрам Тейф, который был на два года младше меня, во время расстрела укрылся в тайнике, в своем доме, и тем самым спасся, мы с ним вместе были потом в одном партизанском отряде. Еще несколько человек за два-три дня до ликвидации гетто сбежали в Минск, где укрылись на территории гетто. Но судьба Минского гетто была не менее ужасной, чем любого другого гетто в Белоруссии. Так что бегство в Минск явилось для нас не спасением, а отсрочкой от неминуемой смерти.

Продолжались наши муки, и каждый день каждый из нас ждал смерти...

Выжили только те, кто смог попасть в партизаны...

Некоторые евреи во время расстрела в Смиловичах смогли незаметно выбраться из местечка и укрыться в окрестных лесах, но после 14-го октября полицаи стали прочесывать деревни, и, например, в Корзунах, один из полицаев, бывший рабочий учебного хозяйства, обнаружил и застрелил Сарру Марголину. Был пойман полицаями и мой двоюродный брат Лейзер Горелик. За месяц до войны его призвали в армию и направили служить под Брест. Он смог выбраться из окружения, вернулся в Смиловичи и во время акции по ликвидации спрятался, а затем пробирался в Минск. Его схватили на Могилевском шоссе, связали по рукам и тащили за машиной волоком, пока он не умер...

Г.К. - Почти два года вы были узником Минского гетто. Как удалось уцелеть?

М.Г. - Я поселился с отцом в Опанском переулке, где в двухкомнатной квартире проживало больше двадцати человек, в большинстве женщины и дети. Мы сразу стали делать "малину" - тайное убежище, которое давало небольшой шанс на спасение во время очередных акций по ликвидации. Внешне квартира выглядела однокомнатной, и во время полицейских арестов и обысков мы скрывались во второй комнате, вход в которую был заделан нами кирпичной стеной, покрытой штукатурой и завешеной старым ковром. Внизу стены была прикреплена тумбочка, а за ней лаз, через который люди во время облав пробирались в "малину" и прятались... В первые дни ноября я пошел регистрироваться на биржу труда в гетто, поскольку родные уже не могли меня подкармливать, все и так уже страдали от постоянного голода и каждая крошка хлеба была на вес золота. На бирже труда никто не потребовал у меня регистрационную карточку Юденрата, меня без лишних слов направили в рабочую команду, и я попал в ряды рабов немецкой строительной компании "Лейман", мы работала на строительстве бараков и складских помещений. Кормили рабочих только один раз в день, давали тарелку жидкой похлебки из кормовой свеклы. Хлеба рабочим нашей команды не полагалось. Каждый день, ранним утром, на Юбилейной площади собирались рабочие команды, и полицейский или армейский конвой разводил нас по объектам. Отец смог попасть со мной в одну команду, и мы с ним вместе вкалывали на этой каторге... Каждый день мы уходили на работу, не зная, а доживем ли до вечера. Жизнь человека в гетто не стоила и медного гроша, евреев убивали ежедневно, и немцы и полицаи. Могли убить без малейшего повода, но было множество случаев, когда проводились "акции в наказание".

И голод, страшный и истребительный... Весной 1942 года наша команда работала рядом со станцией "Минск-Товарная" и здесь я увидел свою двоюродную сестру Хаю Кауфман. Она работала чернорабочей на кухне при станции, здесь готовили горячее питание для немецких солдат, следующих в эшелонах через Минск. Немцев кормили прямо на станции и еще готовили специальные баки с овощными супами и кофе в дорогу. А через Минск каждый день проходили на запад и на восток десятки воинских немецких эшелонов. Хая сказала мне, что она попробует пристроить меня в "рабочую команду при кухне", поговорит с немкой, "сестрой-хозяйкой", которая там всем заправляла. Пищу варили в больших котлах, которые надо было мыть и чистить, и, кроме того, надо было пилить и рубить дрова для топки печей, а при кухне было всего восемь рабочих и они не успевали справляться. Хая помогла мне, а затем и моему отцу, попасть в "команду при кухне", и хоть работа была тяжелой, но мы были сытыми и каждый день проносили в гетто две маленькую кастрюльки с супом и немного хлеба, чтобы покормить людей, живших с нами в одной комнате. Хая, добрая душа, погибла в июне 1942 года.

Она жила вместе с многими нашими родственниками в двухэтажном доме на Обувной улице, и из этого дома ушли из гетто в лес искать партизан двое молодых парней. Кто-то донес об этом немцам, и все жители дома были уничтожены полицаями. В один из дней, в шесть утра я пришел к Хае Кауфман, чтобы вместе отправиться на работу, и увидел перед собой ужасную картину. Все кто жил в этом доме были зверски заколоты, зарублены, расстреляны, трупы лежали везде в лужах крови: десятки мужчин, женщин, детей.

Среди них мои двоюродные братья и сестры со своими семьями - Хая Кауфман, брат Фима, старшая сестра Маша Плакс с двумя маленькими детьми Раей и Семой...

И в эту минуту я четко осознал, что не буду немецким рабом, "овечкой на заклание", а буду мстить за свою семью, за всех своих родных и близких, за свой народ.

В сентябре я с двумя товарищами ночью перелез через проволочное ограждение, покинул гетто, и мы направились искать партизан в сторону деревни Шацк. Несколько суток бродили по лесам и тайным тропам, заходили в малые деревушки и дальние хутора, но местные о партизанах ничего не слышали, смотрели на нас кто с ненавистью, кто просто косо, и только пару раз нашлись добрые люди, которые дали нам кусок хлеба в дорогу. Мы были вынуждены вернуться в гетто, поставив для себя целью - раздобыть оружие, иначе нас бы ждала в лесу очень быстрая и неминуемая гибель.

Отношение к нам со стороны местных белорусов было большей частью враждебное.

Как только немцы проводили очередную акцию ликвидации в гетто, "разгружали гетто от лишних ртов", выгоняли людей из домов прикладами, нагайками, собаками или просто расстреливали прямо на месте, - то в опустевшие от евреев дома сразу большими толпами бросались местные мародеры и грабили пожитки убитых. Когда наши рабочие колонны вели по мосту через Немигу, на улицу Мясникова, то по дороге белорусы плевали нам в лицо, а местные дети швыряли в нас камни через колючую проволоку...

Я продолжал с отцом находиться в одной рабочей команде, а во время массовых акций по ликвидации мы прятались в "малине", или получалась так, что немцы в момент погрома специально оставляли рабочие команды за пределами гетто, им пока еще требовалась живая рабочая сила. Так я смог в 1942 году пережить два страшных больших погрома в гетто, мартовский и июльский. Но даже нахождение в рабочей команде не гарантировало, что ты доживешь до завтрашнего утра. Например, мой отец возвращался в гетто с другой колонной, так на улице Республиканской колонну остановили гестаповцы и стали проводить селекцию рабочих по профессии. Спрашивали у каждого, какую специальность он имеет. Когда очередь дошла до отца, то он, зная в каких специалистах на сегодняшний день нуждаются немцы, назвался столяром ("тишлер") и ему приказали отойти в сторону, где уже были собраны "нужные вермахту специалисты".

Их поставили на колени и так держали несколько часов, пока не закончилась сортировка. Простых рабочих немцы отвели в другую сторону и расстреляли на месте...

Каждый день жизни был для нас как подарок судьбы...

Многократно было и такое: собирают рабочую команду, человек 200-300 мужчин, объявляют, на какой объект работы их отправляют, а на самом деле вывозят команду на расстрел в Тучинку, Дрозды или в Кайданово, или в другие места для массовых расстрелов... Было несколько случаев, когда за побег одного еврея из рабочей команды в наказание была расстреляна вся команда, и немцы никогда не смотрели, сколько в ней человек, пятьдесят или четыреста, расстреливали всех, без разбора и жалости...

Убивали каждый день, и в гетто, и за его пределами. Постоянно убивали нас конвойные немцы и полицаи, просто так, для удовлетворения своих зверских инстинктов, ради изуверской "забавы". Счастьем было для нас, когда попадался конвой из венгров или итальянцев, эти вели себя более лояльно и спокойно.

На территории гетто все деревянные заборы разобрали для отопления, и местность вокруг домой выглядела совершенно голой, и как-то я иду по свое улице Опанской и нарываюсь на главного немецкого палача Рихтера, который часто приходили в гетто и лично убивал людей. В одном из дворов стоял Рихтер, возле ног его любимая овчарка, а за спиной находился гауптман, кстати, русский по национальности. У стены дома Рихтер уже выстроил десять евреев, привычная сцена. И тут Рихтер повернул голову и увидел меня, сразу заорал - "Цу мир!" ("Ко мне"). Я подошел, и немец кивком приказал мне стать к стене. Я повиновался, встал лицом к стене и стал ждать выстрела в голову. Рихтер кричал: "Вы все проклятые паршивые евреи! "...Раздался первый выстрел, второй третий.

Потом Рихтер выругался, "шайзе", "швайн", плюнул на землю и пошел дальше, видимо, на сегодня устал убивать... Мы моментально кинулись по сторонам, а у стены дома остались лежать тела трех только что застреленных Рихтером выстрелами в голову евреев.

Самая страшная судьба ждала малых детей. Сотни сирот, родители которых уже были уничтожены, бродили по гетто в поисках куска хлеба. Полицаи их вылавливали в гетто и в "русской части" Минска, и наравне со взрослыми увозили на расстрел.

Каждое утро территорию гетто объезжал обоз из двуколок, на которые "санитарная команда" собирали трупы убитыхи умерших за истекшие сутки, и везла хоронить...

Даже находясь на работе, при кухне, работая на заднем дворе, я не чувствовал себя в безопасности. Я пилил дрова и чистил котлы, и как-то вышел весь черный от сажи, в грязной телогрейке на кухню, и тут меня увидел немец-солдат и закричал: "Юде!", я огрызнулся: "Сам ты, юде!", немец стал раскрывать кобуру пистолета, но в этот момент появилась немка, "сестра-хозяйка", в ее руках был тазик с горячей водой, который она моментально выплеснула на немца. Спасла меня, другими словами...

Весь Минск постепенно превращался в одно сплошное кладбище.

Убивали в Минске не только евреев,... уничтожали коммунистов и комсомольцев, членов подполья, военнопленных, и простых мирных жителей, взятых в заложники...

Я никогда не забуду, как в один морозный день, в январе 1942 года, в Минск эшелонами привезли десять тысяч военнопленных-красноармейцев, раздетых, измученных и изможденных голодом. Их гнали колонной от вокзала до парка Челюскинцев и убивали по дороге, а потом всех загнали за "колючку" и уморили голодом...

Г.К. - Вы пытались каким-то образом выйти на подпольную организацию и установить с ней связь?

М.Г. - У нас не было прямого выхода на подполье, надо отдать должное, что конспирация у подпольщиков была на высоте, но мы знали, что из леса приходят проводники и выводят евреев к партизанам. Но мы также знали, что без оружия в партизанские отряды евреев не принимают... В конце 1942 года мы, несколько молодых ребят из рабочих команд, создали свою подпольную группу, в которую попали только те, кто был способен к решительным действиям. Всем нам тогда было по 15-17 лет.

В кухкоманде со мной работали братья Семен и Лева Золаны, Фима Гимпель, из других команд к нашей группе примкнули Яша Негневицкий, Абрам Ботвинник, Исаак Драбкин и Илья Гринберг. Самым молодым в нашей группе был Абраша Тейф, ему еще не исполнилось и 15 лет... Кстати, к вашему сведению, к этому периоду подполье в гетто было большей частью истреблено, а выжившие опытные подпольщики уже ушли в партизанские отряды Минской зоны - Седлецкий, Кравчинский, Фельдман, Смоляр и многие другие. Но даже если бы подполье гетто продолжало активно действовать, скажем, стало бы готовить массовое восстание в рабочих командах, то я могу вам твердо заявить, это восстание, произойди оно, немцы бы моментально подавили, а все рабочие команды перебили бы на местах. Минск был наводнен белорусскими и литовскими полицаями, всевозможными частями вермахта, а оставшееся к тому времени местное городское население было настроено или нейтрально, или пронемецки, поскольку немцы-гестаповцы к тому времени вырезали в Минске все подпольные организации.

И где бы подполье гетто взяло столько оружия и боеприпасов, чтобы вооружить рабочие команды хотя бы на полчаса серьезного боя? Шансов не было... Без вариантов...

Только мелкими группами можно было прорваться из Минска в леса.

Нам повезло встретиться со связной от партизан, проводницей Катей Перченок, ей было всего лет двенадцать. Она сразу предупредила, что без оружия в отряд нас не возьмут.

Но мы смогли раздобыть только один пистолет, а мой отец достал гранату.

Весной сорок третьего года Катя вывела нас, девять человек, из гетто, довела до леса и объяснила, как продвигаться к Старому Селу, за которым в болотах начиналась партизанская зона. Нас было семеро молодых парней, а также мой отец Хаим Горелик и еще один наш товарищ, инвалид-протезник, без одной ноги, Рува Шапиро.

На подходе к Старому Селу мы заметили, что за нами следят несколько человек в полицейской форме... Но это оказались переодетые партизаны из отряда Буденного. Встретили нас в отряде демностративно холодно и недоброжелательно.

Нас привели к командиру этого отряда старшему лейтенанту Семену Ганзенко, кадровому командиру, бежавшему из плена. Ганзенко, глядя на нас, заявил: "У меня людей больше, чем оружия. Чем вы собираетесь воевать?" - и тогда мой отец достал гранату - "лимонку", мол, вот, но Ганзенко, взяв эту гранату в руку, поморщился и продолжил: "Ну, бросишь ты ее в немцев, а что будешь дальше делать без оружия?".

У остальных с собой были только ножи и топоры, но тут Фима Гимпель достал пистолет, и Ганзенко сразу улыбнулся: "Вот это нам подходит, а еще лучше - винтовки или автоматы". Фима Гимпель успешно "прошел экзамен", Ганзенко поручил ему с пистолетом вернуться в гетто, и привести еще людей. Фима обрадовался такому заданию, он надеялся вывести из гетто своего старого отца. Судьба Гимпеля осталась неизвестной, из гетто он не вернулся, и как он погиб, мы не узнали... Ганзенко отказался нас взять в свой отряд в качестве бойцов, хотя в этом отряде половина партизан была минскими евреями, и евреем также был комиссар отряда Фельдман.

Г.К. - Про Ганзенко-Семенова говорят, что сам он был евреем по национальности. Не захотел, значит, командир отряда своим помочь?

М.Г. - Про Ганзенко всякое говорили, я, например, слышал другую версию, что он был не евреем, а украинцем из Полтавской области, но в отряде женился на сбежавшей из гетто минской еврейке. Точно знаю одно, что бежать Ганзенко из лагеря военнопленых на улице Широкой помогли именно евреи из гетто, и отряд имени Буденного изначально формировался на базе вооруженных групп молодых подпольщиков, вырвавшихся из гетто. А кто на самом деле был Ганзенко по национальности в том момент роли не играло. Дело вот в чем. После того как в отряд стали приходить местные жители и бежавшие из концлагерей военнопленые, то со временем отряде росло и крепло недовольство среди партизан-русских и белорусов, они вслух возмущались тем, что командование отряда берет в отряд беглых из гетто безоружных евреев, когда самим партизанам не хватает продовольствия и оружия, и Ганзенко с Фельдманом, даже если бы и хотели нам искренне помочь, все равно не могли, и были вынуждены "плясать под чужую дудку"... Но Фельдман сказал нам: "Идите в деревню Птичь, там собираются бежавшие из гетто, семейный лесной лагерь. Рядом стоит партизанский отряд, в беде вас, надеюсь, не бросят. Поживите пока с беженцами, помогите им, организуйте охрану, а там что-нибудь придумаем". И мы отправились в эту деревню, где в сарях находились примерно 80 человек, все евреи, бежавшие из гетто: женщины, дети, старики. Через какое-то время прибыл комиссар Фельдман, собрал людей, рассказал о положении на фронтах и сообщил, что партизанским командованием принято решение о создании семейного отряда № 106, в котором будут собраны спасшиеся из гетто Минска. Полная ясность появилась, когда к нам приехал командир нового отряда Шолом Зорин. Он сразу сказал, что в отряде создается боевая группа, что все мужчины получат оружие и тогда мы отомстим немцам и местным предателям за гибель наших родных, за наш народ.

Г.К. - А как относиться к рассказам минских партизан, что именно Ганзенко объявил своего командира взвода Зорина дезертиром, "вне закона", когда Зорин с десятью польскими евреями-подрывниками "откололся" от его отряда и объявил о том, что создает свой отдельный отряд с целью защиты еврейских беженцев.

М.Г. - Это было сделано для видимости, только слова, а сам Ганзенко со своими людьми за Зориным никогда не охотился, иначе бы, иди знай, кто первым бы на тот свет отправился. Зорин и его ребята: "поляки" были не из тех, кого можно было взять голыми руками. Кстати, Зорин и Ганзенко сидели вместе в концлагере на Широкой, и, как мне помнится, даже после этой "истории" они спокойно общались между собой.

Зорин был неординарной личностью, еще раз повторю - личностью, настоящим героем, который лично спас 700 евреев, не по приказу, а по велению своего сердца.

Это был настоящий вожак, строгий командир, который не любил никому подчиняться .

Если бы не Зорин, то нас бы всех до единого перебили бы в гетто или в минских лесах.

Г.К. - Какой была численность и организационная структура отряда №106? Кто командовал подразделениями отряда?

М.Г. - Командир отряда - Шолом Зорин. Комиссаром отряда был коммунист Хаим Фейгельман. Начальником штаба был польский еврей Анатолий Вертгейм, в отряде с ним вместе был его младший брат. Командиром боевой роты отряда был назначен Копелевич, единственный партизан в отряде №106 получивший орден Боевого Красного Знамени, после войны он жил в Свердловске. Сначала эта рота насчитывала всего 25 человек, летом 1943 года - 45 человек, и из оружия у нас были только винтовки и один пулемет, но численность роты все время росла, и вскоре у нас появилось два пулемета МГ, винтовки СВТ и автоматы. Когда в начале сорок четвертого года наш отряд получил разрешение на организацию группы подрывников и взрывчатку для проведения диверсий на ж/д, то к нам из другой бригады прислали опытного подрывника Тамаркина, для подготовки наших минеров. Был в отряде и свой "особист", бывший инженер-строитель Мельцер. Меня летом 1943 года в отряде №106 назначили командиром разведгруппы, состоявшей из 15 человек, и в которой были кроме меня мои друзья Яша Негневицкий, Моня Файтерсон (трагически погибший после войны), Изя Морошек (погиб в бою в июне 1944 года), Айзик Ленчнер и другие ребята. А моего отца, которому тогда уже было 46 лет, не зачислили в боевую роту, а оставили при хозчасти.

В отряде Зорина насчитывалось к концу сорок третьего года почти 150 вооруженных партизан в боевой роте, и около пятисот человек в семейном лагере, те кто не могли держать в руках оружие, и среди них - 280 женщин и 150 детей (в большинстве своем сироты из гетто). В отряде были свои мастерские по ремонту оружия, хозяйственный взвод, медицинский взвод, пекарня, сапожная мастерская. Почти без исключения все члены отряда были бывшими узниками Минского гетто, которых Зорин собирал по лесам или их передавали в семейный лагерь отряда №106 из разных бригад и отрядов.

А "польские евреи", те десять бойцов-разведчиков, которые в 1942 году вместе с Зориным самовольно ушли из отряда Буденного, не остались в отряде№106, когда нам приказали уходить в Налибокскую пущу, они перешли в отряд имени Пархоменко, считая, что здесь они более активно смогут участвовать в боевых действиях.

Г.К. - А почему отряду Зорина приказали уходить в Налибоки?

М.Г. - У нас сложились плохие отношения с окрестными отрядами, нас стали притеснять. Многих местных партизан коробило от одной мысли, что в лесах есть еще живые евреи, для них мы были "проклятые недобитые жиды", которые теперь "обнаглели", и с оружием в руках требуют по отношению к себе равноправия в партизанских рядах.

У нас в отряде вслух, не боясь, партизаны говорили, что это "подрывная работа" главного партизанского начальника Пономаренко, который специально разжигает антисемитские настроения среди партизан.

Но партизаны из русских, из бывших красноармейцев, относились к нам намного лучше, а вот с местными белорусами не всегда получалось соблюдать "нейтралитет".

У нас стали отбирать лошадей, скот, и было несколько случаев, что наши группы отправлялись на заготовки продовольствия, на "бомбежку", (только в отведенные для этого начальством партизанского края для нашего отряда деревни и хутора), и здесь сталкивались с местными партизанами, которые наглым образом под угрозой оружия забирали у нас заготовленное продовольствие. Скажем, наших всего пятеро, а их двадцать человек, половина из них с автоматами, и что ты можешь тут поделать? В голове не возникало и мысли, что мы будем стрелять в своих, это потом, у Бельского, мы увидели и научились, как надо "мирно жить с соседями", а тогда мы просто были в недоумении. Командир Зорин был против кровопролития среди своих, и даже хотел уводить свой отряд на восток. И тогда в штаб соединения отправился наш "особист" Мельцер, мне довелось его сопровождать и стать свидетелем разговора Мельцера с командованием партизанского края. Поехали туда на конях. Мельцер рассказал генералу Платону (Чернышову), что имеют место неоднократные случаи наглого грабежа со стороны "соседей", постоянные оскорбления партизан-евреев, и с этим нужно что-то делать, так дальше продолжаться не может. А генерал "Платон" и его заместитель Дубов были порядочными честными людьми и настоящими коммунистами-интернационалистами. Они приняли решение - перебазировать наш отряд в Налибокскую пущу, поближе к Бельскому, который имел в Налибоках большой авторитет. В этой пуще отношение к евреям уже было намного лучше и терпимее, чем в минских лесах или в пинских болотах. Вскоре от Бельского пришли проводники, и мы совершили двухдневный переход, прошли лесами километров шестьдесят и оказались на границе партизанского края. Здесь мы встали лагерем, и до сентябрьской блокады жизнь отряда была обычной, как и у всех других партизан.

Г.К. - А в Налибоках как встретили "зоринцев"? Те же "шашкинцы", например, евреев не очень то жаловали.

М.Г. - Бельский сразу предупредил Шашкина и его комиссара Ляхова, этих двух "жидобоев", что если на отряд Зорина будут нападения, то он вмешается, и намек был понят, но не сразу. Например, едем мы на заготовки продовольствия для отряда, надо проехать мост через Неман, а там стоят в засаде "шашкинцы" со станковым пулеметом и нас не пропускают. Что делать, стрелять по своим? Тогда Бельский выделил от себя проводников, одним из них был Борис (Берл) Лунгин. Так он первое время сопровождал наши группы, и если возникал эксцесс, то Лунгин "выходил на сцену", говорил что он "человек Бельского", и нас везде пропускали, с "бельскими" никто не хотел связываться, особенно после того как в пуще после перестрелки "местных " с "бельскими" бесследно исчезла группа "казаков" (дезертиры из "власовских частей"), так сразу все подумали на Бельского, мол, его люди их "убрали"... Так оно, скорее всего, и было... Кстати, из бригады Шашкина к нам в Налибоках пришло несколько человек, одного из них я хорошо запомнил, его фамилия была Лившиц.

Постепенно мы стали "своими людьми" в пуще, но все равно, я хорошо понимал, что недругов по-прежнему хватает у нас и в партизанской среде.

Например, я веду ночью на задание несколько своих разведчиков и вдруг замечаю, что параллельно с нами движется группа из человек двадцати партизан из какого-нибудь "местного" отряда, скажем, из бригады имени Чапаева. Немцы и полицаи ночью по лесам не ходили, так что сразу было ясно, что рядом продвигаются партизаны. И в такие моменты я старался, чтобы моя группа ночью не сталкивалась с "местными", поскольку они запросто могли в ночном лесу "скосить" из автоматов "зоринских евреев", при условии, что численный перевес на их стороне... Потом концов не найдешь... Вот так и воевали... За общее дело... Постепенно мы становились обстрелянными и закаленными партизанами, способными выживать и грамотно сражаться с немцами и их пособниками.

Кстати, с бывшим комиссаром Ляховым мне довелось встретиться в начале пятидесятых годов, в Минске, он стал преподавать у нас в техникуме. Он меня узнал, и я его.

Но это уже был другой Ляхов, уже не та наглая сволочь и зверюга, которым я запомнил его в лесах, Ляхов уже стал этакий "благообразно-номенклатурный тип".

В 1953 году на поверхность всплыли факты некоторых кровавых "художеств", которые Ляхов вытворял в Налибоках в годы войны. Судить, правда, его не стали, но от преподавательской работы отстранили.

Г.К. - Партизаны Бельского сильно отличались от "зоринцев"?

М.Г. - У нас с отрядом Бельского были прекрасные отношения. Но, по разговорам между нами, я все-таки видел небольшие различия в личном отношении к происходящему в Белоруссии. "Бельские" были "западниками" не только по происхождению, но и по духу.

У них в отряде приказы отдавались на идиш, а у нас все говорили только на русском языке. Среди партизан Бельского были сильны националистические, сионистские настроения, и там можно было постоянно услышать такие разговоры: "Если до конца войны доживем, то уедем на свою землю, в Палестину", а в нашем отряде никто о Палестине и не вспоминал, мы были "советским людьми", полностью разделявшими коммунистическую идеологию. "Бельские" были намного лучше нас вооружены, у них было пятьсот вооруженных молодых бойцов. Различия были и в уровне боевой подготовки. Боевой опыт у них был более обширный. Но и мы многому научились у "бельских" партизан и у бойцов из "русских отрядов"...

Г.К. - Как отряд Зорина пережил блокаду Налибокской пущи в 1943 году?

М.Г. - Для проведения блокады немцы сняли регулярные фронтовые части и собрали несколько полицейских батальонов. Пущу окружили кольцом и нас просто "сжимали в тисках", мы отступали в непроходимые болота, упорно отстреливаясь и постоянно меняя позиции. Нашей задачей было как можно дольше задержать немцев, чтобы дать возможность семейному лагерю пройти через тропы в болота. Но у нас быстро кончились патроны. Моя группа разведки оказалась на краю топкого болота, но мы увидели, как метрах в восьмистах от нас посередине болота есть островок. Стали ломать деревья, делать гать, чтобы добраться до этого спасительного островка, потом сами эту гать разрушили. Помимо бойцов с нами на острове оказалась семья Фишман. Несколько дней мы лежали под деревьями на островке, громко не разговаривали, огня не разводили, а вокруг, за краем безжизненного болота, днем и ночью была слышна - то сильная перестрелка, то одиночные выстрелы. Один раз немцы прошли к островку по болоту с другой стороны, но почему-то не стали заходить на островок, видимо, нас Бог миловал, ведь у нас патронов уже не оставалось... Из еды у каждого была только мука, когда отряд уходил в болота, то каждому партизану из уничтожаемых продовольственных запасов (которые нельзя было взять с собой) выдали мешочек с килограммом муки. Девять дней мы провели на этом острове, пока немцы не сняли блокаду. Питались так: горсть муки смачивали болотной водой, и то что получалось в результате этой "химической реакции" - ели... Когда мы выбрались с островка и убедились, что немцев в округе уже нет, то решили вернуться к нашему старому базовому лагерю, но когда добрались до места, то увидели, что он полностью разрушен, все сожжено и разворочено, а склад продовольствия разграблен. Но главная наша цель была достигнута, семейный лагерь был спасен, хотя потери были. Погибло человек сорок женщин и детей, которые не успели перейти в болота, немцы поймали их на лесной поляне и всех расстреляли на месте.

Г.К. - В отряд к Зорину принимали всех желающих присоединиться к партизанам?

М.Г. - Да. У нас даже был один бывший полицейский из еврейской полиции гетто. Но он вроде был связан с подпольем, люди говорили, что он кого-то спас от расстрела и к нему претензий не было... Но как-то через несколько дней после окончательной ликвидации минского гетто к нам в отряд прибежала Роза, красивая еврейка, которая работала в гетто на бирже труда заместителем у предателя, "польского еврея" Эпштейна, "якшалась" с немцами, и, как нам сказали, помогала составлять списки на ликвидацию с адресами.

Ее сразу повезли на допрос в штаб соединения, и там "шлепнули" после допроса...

Г.К. - Что ожидало немцев и полицаев, попавших в плен к партизанам Зорина?

М.Г. - До весны сорок четвертого года никого живыми в плен не брали. Мы вели обычные партизанские боевые действия, устраивали засады на дорогах, наносили внезапные удары, собирали у убитых немцев и полицаев оружие, патроны, и возвращались в базовый лагерь. Даже мысли не возникало, что кого-то мы оставим в живых.

Но как-то мы взяли в плен четырех полицаев, Зорин с комиссаром их допросили, а потом нам приказали - "Полицаев в расход!". Начальника полиции Мазуркевича убили не сразу, а по приговору партизанского суда, на глазах у всего отряда...

Пленных стали брать и приводить в отряд уже весной сорок четвертого, когда возросла боевая активность с двух сторон, плотность немецких частей в Белоруссии сильно выросла, и мы стали чаще вступать в боевые действия, и, особенно, в июне-июле, когда "через нас" откатывались на восток отступающие немцы. Но в живых их не оставляли... Взяли как-то в плен человек тридцать, сброд из разных частей, там были и "поляки" и "власовцы", один из них был в форме офицера вермахта, он стал кричать, что сам русский, из Смоленска, и в него я сразу выпустил очередь из автомата. А потом все набросились на остальных немцев и прочих, и, считай, на куски их разорвали, насмерть забили... Нам было за что мстить... Когда я из партизан попал служить в 19-ую танковую бригаду, тот там немцев в плен тоже никогда не брали, никого не миловали...

Г.К. - А полицаев из Смиловичей, которые вместе с немцами и литовскими карателями расстреливали евреев, постигла заслуженная кара?

М.Г. - Во время партизанской войны мне не довелось оказаться в Смиловичах и поквитаться с этими палачами. Многие полицаи-предатели из Смиловичей смогли уйти от возмездия и удрать в Германию, например, Рак и Курейчик, их так и не поймали, а тем, кого выловили, дали срока по 10-15 лет, никого из них не приговорили к расстрелу.

Когда я со своим двоюродным братом, бывшим командиром партизанского отряда Тейвелем (Евгением) Финкельштейном-Мирановичем приехал в Смиловичи ставить памятник расстрелянным евреям, невинным жертвам, то в Смиловичах уже никакого из бывших полицаев не было, после отбытия лагерных сроков они "расползлись" по стране.

Мы пришли к одному белорусу, по фамилии Бутин, он до войны работал в поселке шофером и был женат на еврейке. Когда немцы ликвидировали еврейское население, то забрали на расстрел только его жену, а двух маленьких детей, сыновей трех и пяти лет от роду, не тронули, оставили с отцом. Так этот Бутин сам отвел своих малых сыновей к яме на расстрел... И когда мы спросили его: "Почему ты, сволочь, так сделал?! Почему ты до сих пор жив?!", то Бутин стал со слезами говорить, что боялся, что и его немцы расстреляют из-за сыновей... И вот такая скотина, нелюдь, продолжала без зазрения совести "коптить небо", и жить в километре от того места, где немцы убили с его помощью двух сыновей... В 1953 году на минском вокзале я случайно встретил бывшего полицая из Смиловичей Казимира Герасимовича, он узнал меня и сразу сказал: "Я за свое уже отсидел".

Я не подал вида, что знаю, в каких зверствах он участвовал, и предложил ему: "Земляк, пойдем, выпьем за встречу". Завел его за один магазинчик-"шалман" и там избил до полусмерти. Хотел уже было совсем добить, но меня остановили. А были среди смиловических евреев, вернувшихся с фронта и такие, которые мстили по-полной. Один из наших, армейский капитан по фамилии Сагальчик, в 1944 году получил отпуск с фронта. Приехал домой и узнал, что вся его семья с 14-го октября сорок первого года лежит в могильном рву. И тут он увидел того гада, который выдал немцам на расправу минского архитектора Коржуна. И тогда Сагальчик застрелил предателя на месте. Потом, в 1945 году, районная милиция, якобы, объявила Сагальчика в розыск, но никто его не искал, он после войны спокойно жил где-то в России.

Г.К. - Когда отряд соединился с наступающими частями Красной Армии?

М.Г. - 9-го июля 1944 года. За три дня до этого отряд понес потери, и тяжелое ранение получил наш командир Зорин, и это был последний бой для отряда №106.

Девятого числа я с двумя разведчиками, Негневицким и Фитерсоном, на конях, направился на разведку. Послышался шум, мы затаились, и увидели, как в сторону леса идет группа странно одетых солдат, кто в плащпалатках, а некоторые в гимнастерках с погонами. А погоны мы до этого не видели. Но, вроде слышна русская речь, а на "власовцев" эта группа не похожа. Мы выстрелили вверх: "Стой! Кто такие!?" - "Красная Армия!" - "А мы партизаны!". Я пошел навстречу, и кто-то из этой группы бойцов сказал мне: "Мы разведрота 19-й танковой бригады. Скоро подойдут наши танки". Мы стали обниматься, меня душили слезы радости. Мы привели разведчиков в наш лагерь.

Люди, увидев красноармейцев, плакали от счастья, плясали, обнимались... Позже к нашему лагерю прибыла еще одна группа танкистов, и среди офицеров был один еврей в капитанском звании, который сразу обратил на меня внимание и спросил: "Мы могли раньше где-то встречаться?" - "Не знаю" - "Ты сам откуда родом?" - "Из Смиловичей" -

"И я оттуда, Арон Венгер, может, помнишь?" - " Я Моисей Горелик, сын Хаима и Ривы" - "Да я же твоих родителей хорошо знаю! Как они, живы?" - "Кроме меня только отец живой остался". Я повел Венгера к отцу, они обнялись и долго потом разговаривали между собой. Венгер договорился с командованием бригады, которое выделило машины, и всех обитателей семейного лагеря: женщин, детей, пожилых людей, на машинах отправили в тыл, в Минск. Венгер после войны поселился в Тамбове, но тогда, в июле сорок четвертого, он сказал мне, что у меня в Москве есть родня, двоюродные брат и сестра по фамилии Шапиро и дал их адрес. Мой отец поехал с остальными в тыл, в Минске его призвали в армию, во внутренние войска, и на передовую он не попал.

А вот почти всех рядовых молодых партизан прямо на месте зачислили в батальон танкодесантников 19-й танковой бригады. Бригадой командовал полковник Походзеев. Нас переодели в красноармейскую форму, выдали армейские документы, автоматы ППШ. Мне присвоили звание младшего сержанта, и вместе с товарищами я попал во взвод лейтенанта Замятина.

Г.К. - На обязательную проверку партизан не направляли?

М.Г. - Насколько я знаю, проверку были обязаны проходить только партизанские командиры, начиная с должности командира взвода, а также бывший кадровый комсостав из "окруженцев" и военнопленных. Бывших "власовцев" и полицаев сразу после соединения с Красной Армией отправляли на спецпроверку в особом порядке.

А нас, обычных рядовых евреев-партизан из отряда №106 зачислили на месте в танковую часть и уже через несколько суток мы были в бою...

"Особисты" проверяли меня довольно серьезно в мае сорок пятого года, когда меня отобрали на Парад Победы. "Особист" по фамилии Кузнецов несколько раз вызывал меня на допросы по ночам и требовал у меня объяснений кто я такой?, почему в партизанских документах я записан как Моисей Хаимович, а в красноармейской книжке - Михаил Ефимович?! Он орал на меня: "Это не ты! Докажи, что не врешь!". Но за неделю пришел ответ с моего сельсовета, что нет никакой ошибки, все правильно, и "смершевец" меня оставил в покое.

Г.К. - А как отбирали на Парад Победы?

М.Г. - Набирали только молодых солдат и офицеров с ростом свыше 173 сантиметра и имеющих не менее трех боевых наград и "чистую анкету". Привезли нас в Лефортовские казармы, в сводный полк. Выдали новое парадное обмундирование, яловые сапоги, кителя из офицерского сукна. На Параде я не шел в пешем строю "коробок", нас, специально отобранных, посадили с автоматами на машины, которые шли по Красной площади по пять машин в линии. Я оказался на третьей машине первого ряда, а за нами на площадь въезжали танковые колонны. Я всегда гордился, что стал участником этого великого Парада.

Г.К. - В танковой бригаде не удивились столь однородному пополнению: 130 новых бойцов и все молодые партизаны, минские евреи?

М.Г. - Скорее всего нет. Там не было времени ничему удивляться, шло стремительное наступление, людей в мотострелковом батальоне оставалось мало, и наше пополнение было кстати. Но за месяц-полтора боев всех наших "зоринцев" или ранило, или убило...

Кто удивился тому, что есть отдельный еврейский отряд, так это "московские" десантники, группой из шести человек проходишие через наш лагерь зимой сорок четвертого года.

Г.К. - За два месяца боев всех "зоринцев" выбило из строя?

М.Г. - Почти всех... Пока дошли до Шауляя весь мотострелковый батальон был добит в боях... Никакой танкодесантной подготовки мы получить не успели, а все были молодые, бесшабашные, лезли на рожон... Помню нашу первую атаку в 19-й бригаде.

Сидим на танках, начинается атака на высоту, а огонь по нам ведут просто жуткий.

Стена свинца... И наши танки Т-34, один за другим, горят "как спички"...

Кто в тот день остался живым, этот бой никогда не забудет...

Все время ходили в атаки, то сидя на броне, то в пешем строю, а вам любой фронтовик скажет, что такое судьба танкодесантника и какие у него шансы пережить хотя бы три боя... Никаких... В партизанах война была совсем другой... Каждый день мы теряли своих товарищей, бывших партизан отряда №106, на моих глазах погибли Гриша Патент, Игнат Ботвинник, ранены Яша Негневицкий, Исаак Драбкин, Дулец, Аркадий Красинский. Оглянешься по сторонам после боя..., а рядом уже нет Пресмана, Портного, Бляхера, Либерштейна, Фридлянда... За считанные дни мы лишились многих товарищей, и настроение у оставшихся в живых от этого было подавленное... Очень тяжелые бои для нас случились на плацдарме на реке Дубисса... А когда севернее Шауляя мы наткнулись на сильную немецкую оборону, то в моей роте "из стариков" оставались я и "восточный" украинец Сергиенко. Потом меня ранило, а Сергиенко погиб.

Г.К. - А кем пополняли мотострелковый батальон 19-й ТБр?

М.Г. - Кем попало, кто под рукой оказался. Какого-то особого отбора в танкодесантники не было. На Дубиссе к нам прислали пополнение из западных украинцев, про них говорили, что это сплошь баптисты, которых все равно заставили взять в руки оружие. Мы были одеты в шинели, а все "западные" - в бушлатах. Пошли в бой, взяли высоту, потом назад посмотрели, а все подножье высоты устелено "бушлатами", как снопы валялись, столько их там побило...

Г.К. - А как Вас ранило?

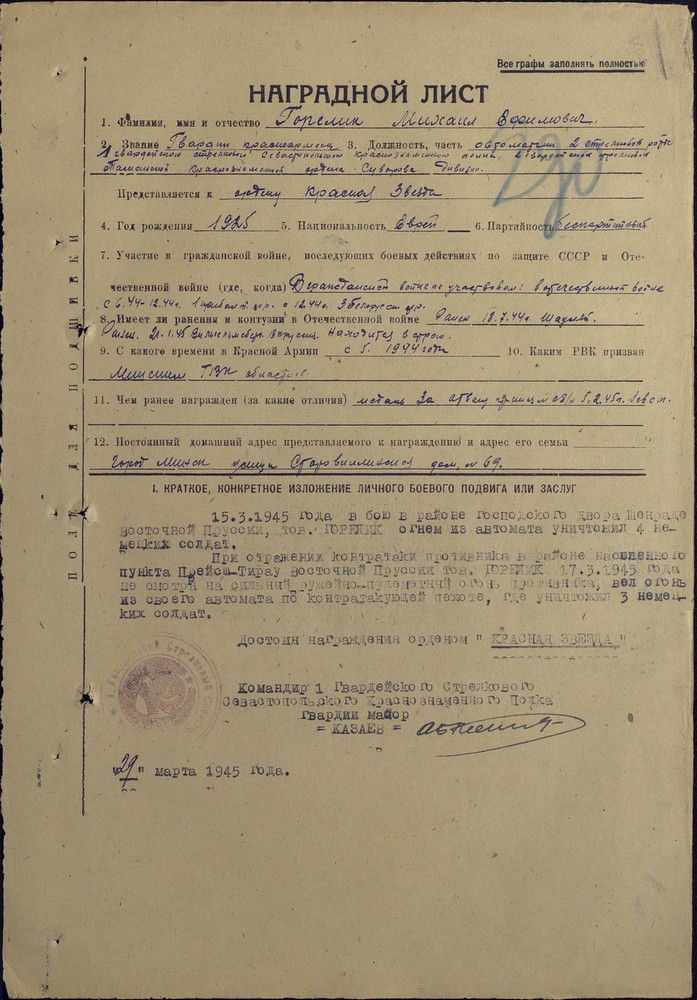

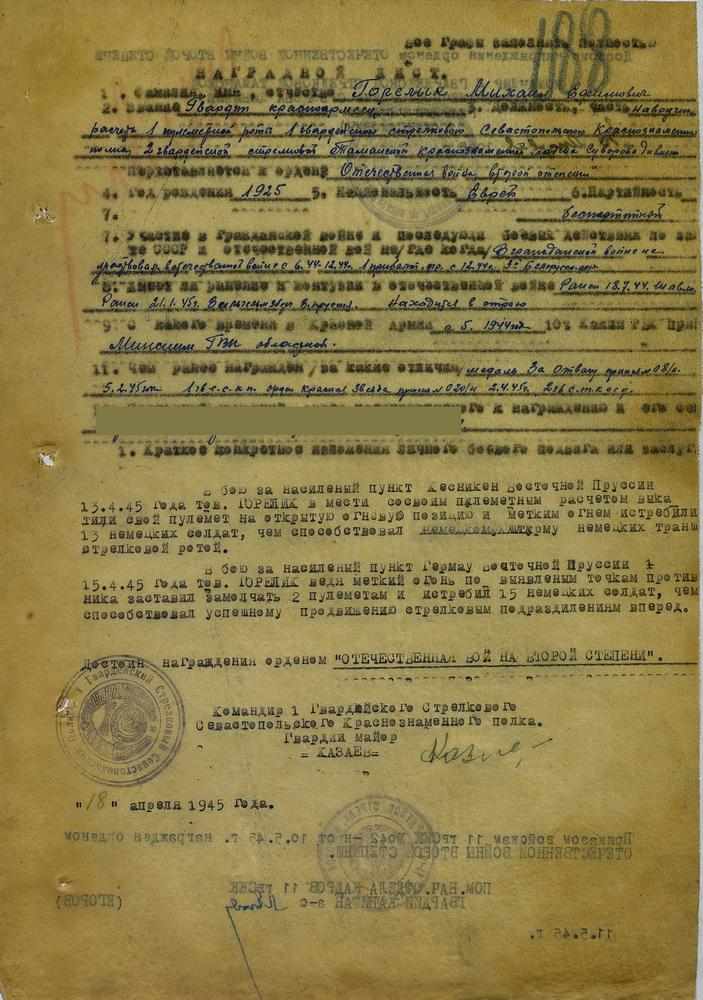

М.Г. - Немецкий ДОТ мешал нашему продвижению, и мне взводный лейтенант Замятин приказал, нет, я неправильно выразился, взводный попросил, подорвать ДОТ. А там не подползти и не подобраться, беспрерывный сплошной огонь. ДОТ я гранатами все-таки подорвал, а потом и меня осколками зацепило. Отвезли в госпиталь в Паневежис, где мне вскоре вручили орден Отечественной Войны за этот ДОТ. Пролежал в госпитале где-то месяц с небольшим, потом меня отправили в запасной полк, и уже из ЗАПа я попал на пополнение во 2-ую гвардейскую Таманскую стрелковую дивизию, в 1-й гв. СП.

Воевал командиром расчета станкового пулемета и помощником командира взвода. Первые два месяца у нас были "максимы", а потом их заменили на пулеметы системы Горюнова. Командовал моим взводом лейтенант Волошин.

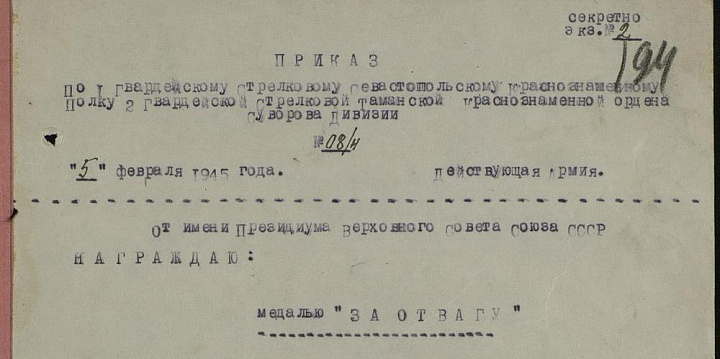

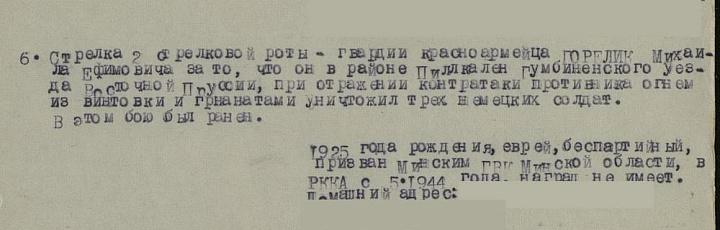

Г.К. - Какими еще боевыми наградами Вы отмечены?

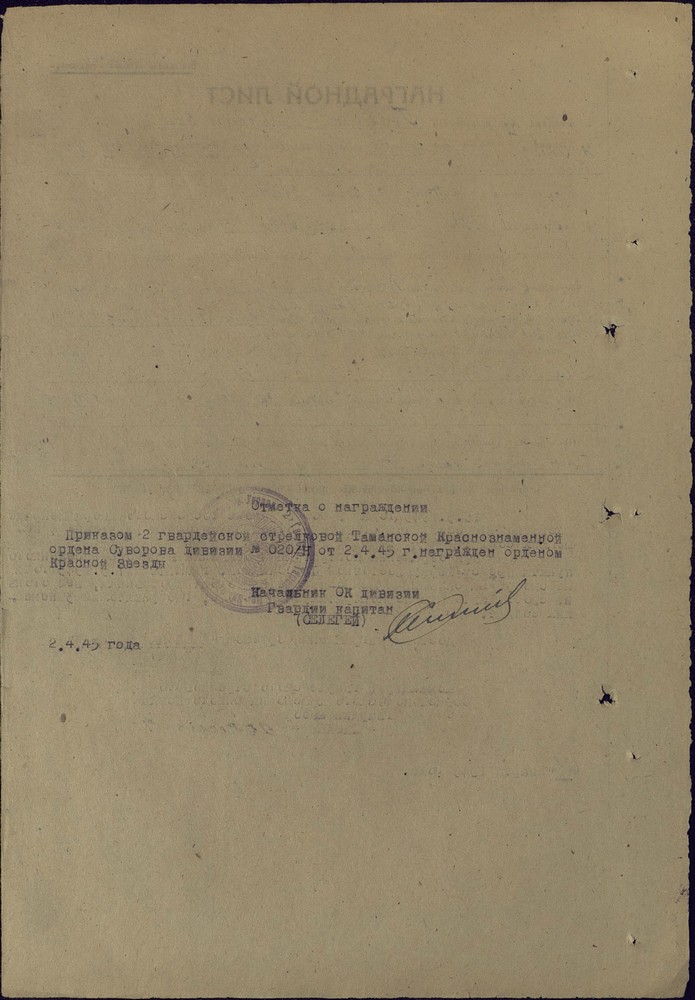

М.Г. - Медаль "За Отвагу" за бои под Пиллау. Орден Красной Звезды за захват "языка" - офицера в Восточной Пруссии. В районе Раушена (Светлогорска) я в составе группы из двенадцати человек захватил небольшой плацдарм за рекой. В этой группе я оказался старшим по званию и должности, и принял командование на себя. Мы отбили три атаки и продержались на этом "пятачке" двое суток до подхода подкрепления. Здесь же, в рукопашной схватке на "нейтралке", мне удалось взять в плен офицера.

Орден ОВ за бои в Кенигсберге, там я человек десять-пятнадцать "скосил" из пулемета. А медаль "Партизану Отечественной Войны" 2 -й степени я получил уже в Минске, после демобилизации из армии. Мне товарищи по отряду №106 сказали, что я был в списке награжденных этой медалью, а получить не успел. Я пришел в здание ЦК КПБ, в котором до 1954 года функционировал наградной отдел бывшего Штаба партизанского движения Белоруссии. Увидели, что к ним еврей пришел, так поначалу даже говорить со мной не хотели...В армии обычно все награды приносили бойцам прямо в роту, но один орден мне был вручен на общем построении батальона. А гвардейские знаки новичкам вручали только после первого боя.

Г.К. - Вы сказали, что в 19-й ТБр в плен никого не брали. А как относились к пленным и к гражданским немцам во 2-й гв. СД?

М.Г. - Здесь, во 2-й гв. СД, от солдат требовали гуманно относится к гражданскому населению и не убивать солдат и офицеров вермахта, взятых в плен. С такими речами и требованиями перед нами неоднократно выступали политработники, например, наш замполит полка Абрамович, вручавший мне на передовой партбилет.

Но одно дело речи и приказы, и совсем другое дело - реальный бой. Если честно говорить...- если рядом не было офицеров, то в бою мы никого в плен не брали.

Это в художественном кино только показывают, как наши бойцы отпускают по домам пойманных "фаустников" из "гитлерюгенда". Да мы этих "фаустников" убивали сразу на месте, никто на их возраст не смотрел, ведь они сколько наших танков сожгли!

Но когда в апреле 1945 года в Кенигсберге и в Пиллау началась массовая сдача немцев в плен, то многотысячные колонны капитулировавших немцев никто не трогал, никаких расправ над ними у нас не было. Уже все устали воевать и убивать, устали от крови...

Или вот вам пример. Идет бой за большой немецкий хутор. Взяли ферму, коровник, начинаем штурмовать усадьбу. В погреб дома кидаем гранаты... После боя смотрим на трупы, а в погребе... пряталась немецкая семья. Но кто из нас мог это знать заранее...

После захвата Восточной Пруссии нашу дивизию на какое-то время поставили на охрану побережья, и я неоднократно видел, как немки приходили в штаб полка жаловаться на насильников, но их, обычно, посылали куда подальше....Но мне этих немок было совсем не жаль...

Г.К. - Как кормили солдат 2-й гвардейской дивизии ? Были ли перебои с питанием или с выдачей положенной на передовой "наркомовской" водки?

М.Г. - На фронте всегда неплохо кормили. На сутки давали не меньше чем полбуханки хлеба и два куска сахара, а перебоев с горячим котловым питанием почти не было.

Каши давали полный котелок, ведь пищу готовят на батальонной кухне скажем на 300 человек, а в строю к вечеру осталось 150, так что ешь сколько залезет: "за себя и за того парня". У нас в роте был хороший старшина, Анатолий Семенов, так он о бойцах здорово заботился. Водку выдавали через раз-другой, но я к алкоголю был равнодушен, да и отношение тогда к алкоголю было иным, им согревались, а не снимали напряжение. Мы, пулеметчики, все время на морозе, в окопах, в чистом поле.

Много народа погибло из-за употребления технического или древесного спирта, один раз мы захватили аэродром на котором рядами стояли брошенные немцами из-за нехватки горючего заминированные самолеты, и бойцы увидели бочки со спиртом, ну и набросились на них, а пока разобрались, что в бочках отрава, только с нашей роты умерло от отравления три человека...

Г.К. - Сколько расчетов пришлось поменять до конца войны?

М.Г. - Сейчас трудно сказать. Постоянно кого-то убивало. Но был у меня второй номер, Зайцев из Ленинграда,1926 г.р., он дожил до конца войны, а Якушева и Лебедева убило...

Нам штурм и захват Кенигсберга достался большой кровью. И хоть и провели до начала штурма четырехчасовую мощную артподготовку, все равно, как только мы пошли вперед, то встретили ожесточенное сопротивление. После уличных боев в Кенигсберге в нашем 1-м батальоне в строю во всех стрелковых ротах осталось всего человек сорок.

А впереди еще был штурм Пиллау, и когда наша штурмовая группа переправлялась через канал, то вода в нем была красной от крови...

Г.К. - Как относились к трофеям?

М.Г. - Трофейного оружия не брал принципиально. Таскал наш автомат ППШ, и четыре коробки с пулеметными лентами. Здоровья хватало. Из немецкого обмундирования один раз взял теплые ватные брюки из брезента, чтобы не замерзнуть... Еще раз повторюсь, что пулеметчики постоянно находились под открытым небом, в любой холод. И постоянно копали, рыли лопатками, долбили киркой мерзлую землю, оборудуя огневые позиции.

У меня руки были такими черными от грязи, что я уже не верил, что когда-нибудь их отмою добела. А когда разрешили посылать с фронта вещевые посылки с немецким барахлом, мне просто некому было их слать... Все родные погибли...

Г.К. - Кроме Вас и Вашего отца никто не уцелел из родни?

М.Г. - В общей сложности немцы и полицаи в Смиловичах и в Минске убили девяносто шесть человек моей родни... Выжили считанные единицы.

Мой двоюродный брат Израиль Львович Горелик, 1923 г.р., после войны он в документах был записан как Михаил. Он смог убежать из гетто, воевал в партизанском отряде имени Чкалова, потом, после соединения с Красной Армией, был призван в Действующую Армию, заслужил в боях два ордена Славы. Он нашел меня в 1946 году, когда я уже служил в Москве. В один из дней меня вызывают на КПП части - "к тебе гости", я прихожу, стоит солдат, весь в орденах. Я даже не сразу его узнал. Он умер в начале девяностых годов, ровно за день до отъезда из Белоруссии в эмиграцию.

Как погиб его брат Лейзер я уже рассказывал, а третьего брата, Михаила, немцы закололи штыками в гетто...

Остался живым еще один мой двоюродный брат Тейвель Финкельштейн, который в войну стал по документам Евгением Мирановичем и командиром партизанского отряда имени Ворошилова. Сам Тейвель был из поселка Ляды, работал бухгалером на спиртзаводе, но начало войны застало его в Минске, и он сразу же ушел партизанить в минские леса. Был несколько раз представлен к званию Героя Советского Союза, но наградной лист, так и не был подписан Пономаренко, что и следовало ожидать, так как Финкельштейн-Миранович никогда не скрывал сам факт, что он еврей.

После войны Женя стал Героем Соцтруда, депутатом ВС и директором агрокомплекса. Настоящий был человек, смелый и порядочный, каких мало...

Из родни по маминой стороне уцелел только Миша Розин, он успел эвакуироваться на восток в первые дни войны. И еще мамина двоюродная сестра, адрес которой мне дал капитан Венгер. Она жила в Москве на Бауманской улице и была замужем за известным ученым, Героем Соцтруда Растовым. Когда я после войны служил в столице, то их дом находился в двух трамвайных остановках от моей казармы, и в увольнительные я приходил к ним в гости, где меня принимали как родного сына.

Г.К. - После демобилизации из армии тяжело было возвращаться в Минск, где для Вас многое было связано с гибелью родных и мучениями в гетто?

М.Г. - Честно скажу, что решение вернуться в Белоруссию мне не далось легко.

Но в Минске жили мои товарищи по партизанскому отряду, жил мой командир Зорин, и это повлияло на мое решение, хотя я мог остаться жить и работать в Москве.

Нашел Зорина, который после тяжелого ранения остался инвалидом без одной ноги, его жизнь после войны складывалась очень непросто. Власть его давила, но мы, бывшие партизаны отряда №106, поддерживали своего командира. И когда Зорин в 1971 году уезжал в Израиль, то мы, его партизаны, не побоялись прийти на вокзал, проводить своего спасителя. Вместе со мной пришли Драбкин, Негневицкий, Ботвинник, и другие ребята, и хотя мы понимали, что за этот поступок мы можем лишиться должностей и "положить партбилеты на стол", но все равно пришли. Зорин через год прислал мне вызов на эмиграцию, но тогда я не решился уехать из СССР...

Я вернулся в Минск в самом начале пятидесятых годов, в самый разгул государственного антисемитизма - "борьбы с безродными космополитами", но все равно, как это ни странно прозвучит, отношение минских властей и номенклатуры к бывшим партизанам-евреям было более лояльное, чем к тем, кто не партизанил, а воевал на обычных фронтах. Мне несколько раз в жизни в этом довелось убедиться.

Ведь Белоруссия по праву называлась - "партизанская республика".

Я пришел вставать на партийный учет в Кагановический райком партии, и секретарь райкома, узнав мою биографию, сказал: "Мы для тебя работу найдем"...

Пошел учиться, стал работать, и когда в начале 1953 года по городу поползли слухи, что скоро будут выселять евреев в Сибирь, то я понял, что если Гитлер нас не добил, то Сталин это дело доведет до конца... Да слава Богу помер "вождь народов" вовремя, не успел еще одно злодеяние совершить... Я когда в Москве служил, то в увольнения часто ходил в армейской форме на спектакли в Государственный еврейский театр (ГОСЕТ), и когда убили Михоэлса, то сразу стало понятно, что началось и куда Сталин клонит, и чем все это закончится. Мне потом в Минске наш начальник отдела кадров, бывший гэбист, подполковник Моисеев рассказал все подробности, как убивали Михоэлса...

Г.К. - Когда в 1965 году Вы с товарищами поставили памятник на месте расстрела евреев местечка Смиловичи, то местная власть не препятствовала?

М.Г. - Когда мы поехали на согласование строительства памятника в Червень, в райком партии, то от нас в ультимативной форме потребовали только одного, чтобы на камне не было упоминания, что здесь расстреляны евреи, нам запретили написать на памятнике слово "евреи" или слова на идише, и заставили согласиться на "партийный вариант" надписи на надгробье: "здесь похоронены советские люди"... А помощи от властей мы не просили. Памятник на братской могиле евреев Смиловичей был построен на личные деньги уцелевших земляков, сбор пожертвований мы провели по всей стране, и когда набралось 6.000 рублей, то стали строить памятник.

До этого момента за местом расстрела следил и ухаживал мой отец.

Но прошло двадцать лет после окончания войны, и выжившие евреи, неся по жизни тяжелый груз утраты всех родных, уже не могли смириться с тем, что нет даже камня на месте гибели многих сотен людей, убитых только за то, что они были евреями по национальности. Собрались вместе бывший известный партизанский командир, а ныне директор крупнейшего в стране агрокомплекса Женя Финкельшейн-Миранович, я, мой троюродный брат Меир Горелик (он был с 1917 г.р., на войне стал капитаном в пехоте), председатель колхоза "16 партизан" в Дукорах Исаак Левин, бывшие фронтовики Фридлянд, Эльтерман, Эйг, Гельфанд, Каждан из Минска, и решили, что сделаем все возможное и невозможное, но памятник поставим.... В 1965 году в Судный День на открытие памятника со всей страны съехались в Смиловичи все кто смог, 200 человек... Но прошли годы, кто умер, кто эмигрировал, и в последние годы уже фактически некому было прийти на место расстрела наших родных... Но наш памятник еще стоит, мой зять три месяца тому назад ездил в Белоруссию, навестил братскую могилу...

| Интервью и лит.обработка: | Г. Койфман |