- Я, Хомих Соломон Ефимович, родился 6 ноября 1928 года. Отец работал бухгалтером на Минской центральной продовольственной базе. Мама до 1938 года была бухгалтером в разных минских организациях. В конце 1938 года родилась моя сестра Юленька. В Минске мы жили нормально. Мама была очень хорошей хозяйкой. Никогда не было разговоров о том, что нечего поесть. Никогда не было такого чувства, как голод. Но всё хорошее кончается…

Я хорошо учился в школе № 4. Эта была русская школа, а не белорусская. До войны успел закончить пять классов. В четырех классах в конце учебного года получал похвальные грамоты. В пятом не получил, потому что подрался в последней четверти с Сашкой Гуревичем. У нас была такая игра: заходишь в класс, дежурный стоит на стуле и по голове тебя книгой. Я, оценивая себя по силе, в классе был четвертым. Значит, я вхожу в класс, меня ударили книгой по голове. Смотрю – это Сашка. Я его столкнул со стула, а он подскочил и ударил меня по лицу. Я тут же его повалил, но прозвенел звонок. Сашке сказал: «После школы мы с тобой стукнемся». Всё! Мы все расселись. Вошла учительница.

Школа стояла на горе. Под ней была площадка. Там мы иногда играли в футбол, хотя площадка была маленькая – метров, наверное, тридцать на двадцать. На этой площадке после уроков мы с этим Санькой и начали драться. Я, конечно, был посильней и быстренько его повалил. Он опять вскочил. За нами наблюдали ребята, человек двенадцать – всем же интересно посмотреть драку.

После этой потасовки оставалось учиться месяца два. Меня хотели исключить из школы, но заступились девочки – они пошли к директору. Короче говоря, я отделался выговором, и никаких уже разговоров о похвальной грамоте быть не могло, потому что по дисциплине у меня была то ли четверка, то ли тройка. Но это всё было до войны.

- Жизнь как-то изменилась с присоединением Западной Белоруссии и Западной Украины к Советскому Союзу и началом Второй мировой войны в сентябре 1939-го?

- Конечно. В 1939-м у нас появились новые люди, но не помню, чтобы были коммунисты. Много было польских евреев. Но все они не очень отличались от нас, и враждебного отношения к ним не было. И о преследовании немцами евреев в 1939-м году я не слышал. Прошло еще два года. И я что-то не помню, чтобы были какие-то особые приготовления к войне.

У нас в классе тоже было 23 человека из числа «западников». Но я сейчас не могу вспомнить этих польских детишек. Они понимали, что говорят по-русски, потому что белорусский и русский языки близкие.

- Соломон Ефимович, как пришла война в ваш город?

- С 22 июня 1941-го года немцы начали бомбить Минск, 24-го июня с 9-ти утра до наступления сумерек фашисты уже бомбили центр города. После этого все кирпичные дома, построенные при советской власти, уже лежали в руинах, а деревянные полностью выгорели. Сгорела и вся улица Садовая, на которой находился наш деревянный дом.

Утром, примерно в 10 часов, когда бомбежка только-только началась, мама собрала Юльку, и мы пошли к ее сестре, которая жила в кирпичном доме. Сидели у нее. Бомбежка усилилась, и часов в 5 вечера уже гремело и звенело. Шарахнуло где-то близко, и с потолка облетела вся штукатурка.

Мама схватила Юльку, и мы выбежали из дома. Противоположная сторона улицы полыхала. Мы добежали до улицы Советской. Это всего-то метров 300 от тетиного дома. Побежали в гору. Там было восьмиэтажное здание ЦК партии, которое еще не успели достроить. Мы туда в подвал. В нем уже собралось много народу. Мы нашли место, где сесть – на песок. Папа тогда был на работе. Примерно часов до семи вечера все гремело. Потом часов в восемь бомбежка уже почти прекратилась.

Мы заметили, что возле нас соседи уходят. Оглянулись – тут нет, там нет. Люди двигаются к выходу. Вышли на улицу и куда-то идут. И мы в этой толпе. Куда идут все, и мы туда же. Оказывается, вышли на Могилевское шоссе.

Над Минском уже темнело. В небе зарево, светится. Короче говоря, к вечеру мы пришли в Смиловичи. Есть Смолевичи по дороге на Москву, а есть Смиловичи. Это по дороге на Могилев. В Смиловичах оказалась какая-то семья, которая приходилась нам дальними родственниками. Мы у них переночевали две ночи и что-то ели.

- Почему вы не смогли уехать дальше от линии фронта?

- Из Минска была дорога на Москву, а другая на Могилев. Мама с кем-то посоветовалась, и решили идти в сторону Могилева. Дошли до местечка Червень. Это примерно в 40 километрах от Смиловичей. Пришло сообщение, что через Березину, еще через 40 километров, мост не разрушен. Вроде надо уходить. А мама без отца не знает, что делать. Я выбегаю, смотрю. В общем, увидел человека, похожего на отца, в такой же рабочей куртке. Человек подошел ближе. И оказалось, что это отец.

Отец сначала на работе задержался, потому что был главбухом. И надо было деньги раздавать людям, которые уходили на фронт. Он целый день раздавал деньги и еще на следующий остался. Он не мог бросить и уйти. Ну, наконец, прибежал домой. Тогда дом еще не горел. Ему встретился кто-то из соседей. И они вместе бегали, набирали в ведерки воду и выплескивали на деревянные стены домов, пока те не загорелись.

Когда встретились с отцом, идти к Березине уже было поздно, потому что мост через реку был уже взорван. Еще день, наверное, просидели. Денег нет, ничего нет. Что делать?! Пошли обратно в Минск.

Вернулись. Дома нет, работы нет! Потом папа какую-то работу нашел на железной дороге. За работу давали 300 граммов хлеба. Поскольку он раньше работал бухгалтером, у него рабочих навыков не было. И ему на ступню ноги уронили рельс. Отец лежал дома, испытывая страшную боль. Он пролежал 10 дней. Ему становилось всё хуже и хуже. Еды не было. Мама крутилась, как могла. Что могла, то и добывала.

- Где вы первый раз увидели фашистов?

- Первых немцев увидел, по-моему, в Червене. Значит, в 6 утра послышался грохот. Я подошел к окну. Смотрю, по улице едет штук 30 мотоциклов. Это были немцы. Потом приехала машина, и из нее выскочило около 30 немцев. Я запомнил, что один из них играл на гармошке. И играл он, по-моему, наши мелодии.

- Когда вы вернулись в Минск, немцы уже пришли? Какое было отношение к евреям?

- Да. 28 июня 1941-го года немецкие войска без боя заняли Минск, где ровно через месяц они заставили отгородить часть улиц для евреев. Выделенную территорию обнесли колючей проволокой и примерно через каждые 50 – 60 метров установили столбы. На их верху, на высоте примерно восьми метров находились будки, в которых сидели стрелки. Если кто-то пытался подойти к проволоке, которая ограждала минское еврейское гетто, стрелок открывал по нему огонь. Особенно, если человек пытался пройти в русский район. В гетто постоянно устраивали облавы, во время которой всех мужчин выгоняли из домов. Во время одной из первых облав больного отца так же выгнали. Их вывезли за город и расстреляли. Это было примерно 20 – 22 августа 1941-го года.

Потом во время облав забирали всех подряд. Когда это начиналось, мы прятались в маленькой комнатке, дверь которой была заклеена. Прошел погром, но нас не заметили. Это было, по-моему, уже после смерти отца. Потом мы жили недалеко от границы гетто в недостроенном доме. Как только слышали, что людей выгоняют из домов, мы отодвигали доску в подполе и уходили подальше за фундамент печки, где и сидели. Когда немцы входили в квартиру, даже если что-то и подозревали, то, я думаю, у большинства особого желания лезть в подпол не было – там пыль, грязь, можно одежду испачкать. Мы несколько раз спасались, спускаясь в подвал.

- А сколько облав вы пережили сами?

- Облавы совершались примерно раза два в месяц, точно не помню. Поскольку я был в гетто два года, то думаю, что десяток облав я пережил.

- Были ли у вас в гетто виселицы?

- В гетто я не помню. А то, что виселицы в Минске были, это точно!

- Соломон Ефимович, мне говорили, что поначалу был свободный вход в Минское гетто, и что днем можно было свободно выходить.

- Вранье это. Гетто – это же всё равно, что концлагерь. Ты можешь днем из концлагеря выходить?! Сам представь! Колючая проволока, столбы, охрана. Можно было войти или выйти только там, где через проволоку можно было перебраться, подальше от охранников. А если ты немец, ты мог даже с охраной договориться, и они бы тебе разрешили просто зайти. Не каждый охранник, конечно. И тебя за это не арестовали бы.

- Вы сами выходили из гетто?

- Из гетто выбраться было трудно. Но всё-таки многие ухитрялись это делать. Были улицы, которые плохо охранялись фашистами. Поэтому там можно было проскочить. Я и сам в июле – сентябре 1941-го года почти каждую неделю пробирался в русский район. Уйти из гетто – это смертельный случай. Если бы меня задержали, всё, капут! Отвели бы в немецкую комендатуру и расстреляли бы.

- Для чего вы это делали?

- Наш дом на улице Садовой под номером то ли 5, то ли 15 сгорел, и сгорело всё имущество. И когда уже пришли немцы, мы голодали, потому что нечего было продать или обменять. Мама моя занималась в основном обменом вещей знакомых, подруг. Например, кто-то хочет продать тарелки, миски, свою кофту, кто-то брюки или ботинки. Мама спрашивала, что он хочет взамен. Допустим, он хочет 10 килограммов картошки…

Мама договаривалась, брала вещь и приносила домой. А я же часов в 9 – 10 утра пробирался в русский район и обходил деревеньки, которые находились рядом с Минском. Стучал в ворота, заходил во двор и показывал свой товар, говорил, на что его поменяю. Если мама взяла за шесть, то я говорил – 8 килограммов картошки, чтобы и нам с мамой тоже что-то осталось. После обмена я пробирался обратно в гетто.

Я всё приносил, и мама рассчитывалась. Эта торговля нас спасала от голода.

- А полицаи? Вас же в этих деревнях полицаи могли задержать, если бы узнали, что вы еврей…

- Да, конечно. С одной стороны, везло, а с другой, видимо, было еще не так много полицаев в первые дни – недели. А преданных же немцам полицаев были считанные единицы. К тому же вот идет четырнадцатилетний мальчик. Полицай думает: «Да ну, пускай идет!». Для того, чтобы специально выискивать евреев, должна быть злость на них. А это было очень редкое явление.

- Немцы колхозы распустили или они при них работали?

- Какие колхозы?! - Не было колхозов! Они сами распустились. Каждый работал на себя.

- Люди в то время помогали, сочувствовали?

- Обычно отношение было нейтральным или выражали сочувствие, но не более того. Сочувствовать одно дело, другое дело – взять что-то из дома и отдать. Такого я что-то не помню, никто не помогал.

Был и такой случай. Я вошел во двор. А женщина начала: «Ах ты, жид поганый!»

- Как жили в гетто?

- Мужчины, которые остались в Минске, в гетто, должны были выходить на принудительные работы. В 8 утра возле еврейской рады (администрации еврейского района) сходились люди. Приходили немцы и набирали, сколько им нужно было. Потом немцы выводили колонну евреев из гетто и вели в район, где находились разрушенные дома. Там они должны были складывать целые кирпичи в одну кучу, половинки – в другую. Мусор убирали. Это делалось примерно до 6-ти часов вечера. За день работы давали буханочку хлеба на троих. Вес буханочки был примерно 800 граммов. Еще давали миску баланды. То есть ты шел на работу с кастрюлькой. Всё время голод, голод и голод.

Когда возвращались в гетто, надо было пройти через ворота, где сидели охранники. Они тоже хотели поживиться. Если у тебя оттопыренные карманы или ты просто охраннику не понравился, он тебя обыщет и отберет то, что ему приглянулось, в том числе и заработанный хлеб. Если попробуешь возразить, то получишь пару хороших тумаков. А вещь, которую он захотел, ее все равно оставит у себя. Правда, со мной такого не было.

Охранниками сначала были в основном немцы, а потом белорусы стали вступать в полицию, а через два года образовалась власовская армия.

- В минском гетто кто-нибудь имел огороды?

- Не знаю, но думаю, что нет. Там был участок гетто, который прилегал к минскому кладбищу. Вот там-то кто-то, наверняка, имел огород.

- Многие ли умирали в гетто от голода?

- Нет. Все работали, спекулировали, как-то выживали. Может быть, кто-то и умер от голода, но я такого не знаю.

- Соломон Ефимович, вас тоже отправляли на принудительные работы? Где приходилось работать?

- Я приходил к еврейской раде. Собирались группы. Я подходил и спрашивал, что они вчера делали, где работали и не обижал ли их тот или иной сопровождающий охранник. Разные были охранники. Особенно часто издевались венгры.

Если меня все устраивало, то я присоединялся к группе. Проходил час и людей немцы забирали. Выводили из гетто и вели к тому месту, где работали.

Я разбирал завалы максимум 10 раз. Потом я присоединялся к бригаде, которая не завалы разбирала, а делала что-нибудь еще. Допустим, чистила улицу или работала на кирпичном заводе, который находился в Медвежино, в двух километрах от города.

Под Медвежино гора была, на которой мы копали глину. Ее в вагонетки и спускали вниз. В качестве тормоза использовали деревянную палку. Из этой глины формовали кирпичи. Потом их ставили в деревянные рамки. И в этих рамках кирпичи стояли где-то 56 дней и высыхали. Потом из рамок высохший кирпич ставили для обжига в печь метров 400 в длину и метров 200 в ширину.

Вот загрузили высушенный кирпич в печь. Сверху засыпают торф, и он начинает гореть. Снизу горючее. В это же время за печью ставится еще невысушенный кирпич. Рядом совсем сырой. А обожженный кирпич уже разгружают. И так по кругу. Это трудная работа, горячий цех.

В Залужье были разработки торфа, за которым каждый день приезжали на четырех трофейных грузовых машинах. В каждой машине по два немца. Грунт был мягкий, машины буксовали, приходилось помогать их выталкивать. Торф вывозили, потом машины возвращались. Мы их снова загружали. На месте работали под охраной 2 – 3-х немцев, которые просто сидели и следили, чтобы мы работали.

В общем, к этим немцам-охранникам женщины находили подход. Им давали денюжку, чтобы они не замечали, что приходят деревенские. Кто-то из них нес мешочек картошки, кто-то кусок сала, кто-то еще что-то. Женщина мне картошечку, а я ей денежку или же кофточку. Немец делает вид, что не видит, потому что он купленный уже. Он знает, что и ему что-нибудь дадут.

Я работал на кирпичном заводе с марта 1942-го до августа 1943-го года, когда я сбежал из гетто навсегда.

- Вы знали идиш?

- Да. У нас же бабушка говорила только на идиш. Я тоже мог говорить, но мне негде было на нем разговаривать, потому что дома мы говорили по-русски. А с бабушкой я почти не разговаривал – она у нас была уже старенькая.

- С немцами не приходилось говорить, общаться?

- Нет. К тому же, я думаю, идиш и немецкий очень сильно различаются. У нас во дворе жил один немецкий мальчик немного старше меня. Его звали Шурка. Мы с ним всегда играли.

А вообще у меня был такой неприятный случай, связанный с немцем. Когда работал на кирпичном заводе, я брал с собой для обмена иногда ботинки, иногда еще что-то. Рядом с кирпичным заводом был поселок, где жили 4 – 5 немецких семей, и дорога на рынок, по которой часто ездили подводы. Однажды у меня было 30 или 50 марок. Я вышел с работы, прошел через поселок, вышел на шоссе и хотел что-то купить. Картошку что ли. Вышел немец, чуть постарше, и стал отбирать у меня деньги. Я сопротивлялся, но боялся его бить, поэтому сопротивлялся не очень активно, отталкивал его. В общем, он меня отлупил, и эти деньги у меня вырвал, не помню, то ли из кармана, то ли из рук. Я еще постоял и пошел обратно на кирпичный завод.

Видимо, у меня вид был не очень. Женщины, которые там работали, спросили, что да как. Я, наверное, сказал, поплакал. У нас в руководстве завода работали несколько человек: директор-немец, его заместитель и еще один немец по кличке Нос. Он был очень лояльным, как мне кажется. Женщины ему рассказали, что у меня отобрали деньги, что я плакал. После этого он появился, позвал меня и спросил. Я ему рассказал. Нос сказал: «Пошли» и повел в этот немецкий поселок. Там он узнал, в каком доме живет парень, отобравший у меня деньги. Мы поднялись наверх, по-моему, на второй этаж. Тот парень был дома. И Нос начал его отчитывать: «Какой ты невоспитанный, зачем ты грабишь?» и т.п. В итоге он забрал у него мои марки, отдал мне и сказал: «Иди!». Вот такой случай у меня был.

Директор завода тоже неплохо относился к евреям. У него кроме белорусов еще работали 80 человек евреев, которых каждый день приводили на работу. Я не помню, чтобы на него кто-то жаловался. Был даже разговор, что какой-то немец спас еврейку. Но я их не знал.

Работали мы, примерно, с 10 утра до 6 вечера. Много было женщин, подростков что-то не помню. За день работы, как и на разборке завалов, давали 800 граммовую буханку хлеба на троих и всё.

- В руководстве завода были советские немцы?

- Заводом руководил, по-моему, пришлый немец. И Нос был пришлым. Я с ними говорил на полу-немецком, на идише.

- А немцы или полицаи часто на людей поднимали руки?

- Как правило, если немца ставили следить, он следил. Немец был такой же человек, как мы. Часто какой-то крестьянин, которого мобилизовали и привезли в Белоруссию. Он просто смотрел и тебя не трогал.

Но я очень хорошо помню, что однажды в гетто стал появляться молодой немец. На вид ему было примерно 25–28 лет. Он шел по улице и, если кто-то в это время ему попадался, он сразу: «Kom! Kom! Hier!» и просто избивал человека. Он получал удовольствие от того, что кого-то бил. И двойное от того, что это был еврей. Если он побьет белоруса, ему еще может грозить суд. А тут еврей! Но я этому немцу не попадался или успевал сбежать и спрятаться.

- Полицаи-белорусы относились к евреям неплохо?

- Не совсем. Никто не выражал свое сочувствие. Не знаешь, но по действиям понимаешь, когда пропускает. Делает вид, что не заметил.

- Как вам удавалось выбираться из Минска?

- Я трижды сбегал из гетто. Никаких запасов продуктов в дорогу не делал. У меня это занимало один день.

Мы работали по очистке печи в разных местах. Тут три, там пять человек. В обед я тихонечко уходил и шел близко к дороге, а потом выходил на нее и незаметно проходил Медвежино. Когда я в первый раз делал это, со мной ушел другой еврей Сёма. Он позже погиб. Мы встретили трех партизан, молодых ребят лет, наверное, по двадцать пять. Отличались они от нас только тем, что у них было оружие. Я попросил, чтобы они в отряд нас отвели, но они отказались.

Во второй раз тоже выбрал время обеда, когда было немножко тише. Оба раза повезло – прошел никем не замеченным. Может быть, кто-то и видел, но нормальный человек не побежит доносить. Со мной тогда уходил Эля Булах. Булах – это дубина. Он был больше и крепче, старше меня. Он за мной увязался, потому что обо мне уже слава прошла, что я куда-то хожу без разрешения. Я увидел, что он за мной идет после того, как отошел от завода на километр – полтора. Потом мы по отдельности ушли к партизанам. Позже Булах смог как-то вернуться в гетто и увести свою мать.

Возвращался я обратно по дороге. Если бы задержали, то был бы капут!

Еще на кирпичном заводе я встречал девочку Симу. Кто-то у нее там работал. Я познакомился с ней в Минском гетто на еврейском кладбище. Она, по-моему, была связной у партизан, но ее на заводе никто не сдал. Сима много раз рисковала, уходила из гетто. Позже ее убили.

Я два раза приходил, находил партизан и договаривался: «Можно я маму приведу?» И уходил за мамой, но не вышло.

Когда третий раз убежал, я работал в Залужье, на востоке Беларуси, в 30 км от Минска. Оттуда я ушел в партизаны.

- Соломон Ефимович, как вам удалось сбежать третий раз?

- Сейчас объясню. Часто получалось так, что машины за торфом приезжали не одновременно, и поэтому уезжали тоже в разное время. Кто-то из 10 – 12 евреев, которые приезжали грузить, садился на машину и уезжал на кирпичный завод разгружать. И немец-охранник не всегда видел и помнил, сколько человек уже уехало, а сколько осталось. К тому же из Минска и обратно ты в общей колонне идешь. Там было, допустим, 65 человек, а вернулось 62. Кто их считает?! Так что можно было спрятаться и остаться. Обычно раньше я как-то договаривался с кем-нибудь.

Когда проводил обмен с местными, я познакомился с мальчиком из деревни Высокое. Его звали Сергей Сачок. Мне тогда было четырнадцать, а ему лет двенадцать. Он сюда приходил, может, раз десять. В тот раз мы с ним договорились, что как только будет возможность, я останусь и спрячусь в кустах. Потом я свистну и мы встретимся. И он проводит меня мимо гарнизона, чтобы не попасть в лапы полицаям. Дело в том, что в Залужье были полицаи-украинцы. Если ты не туда зашел, то можно было поплатиться жизнью.

И вот настал такой денек. Загрузили машины, две из них проехали, а третья забуксовала. Время уже 16.00, 16.30… Наконец, вытолкали и все уехали, остался я в кустах. Смотрю: Арон Зингер. Тоже мальчик моих лет. Он знал, что я уже уходил из кирпичного завода, выследил меня и тоже спрятался.

Потом пришел Сергей Сачок с товарищем. Он сказал, чтобы мы близко к ним не подходили, а шли за ними на расстоянии двухсот метров. Прошли так, чтобы никто нас не видел. Но по дороге нам попался пастух, гнавший стадо. Он остановился и очень долго смотрел нам вслед. Бог его знает, что он думал. Тут добежать до гарнизона три минуты, но коров оставлять рискованно – еще разбредутся.

До Высокого почти бежали. Там спрятались в длинном колхозном сарае, про который мне сказал Сергей. Мы с Арончиком залезли наверх и спрятались в сено. Минут через десять прибежала мать Сачка, принесла кувшин молока и полбуханки хлеба. Мы с Арончиком это дело умяли и лежали на верхотуре. Куда дальше идти?! Знаем, что нужно куда-то в лес.

Часов в пять утра началась стрельба, взрывы. «Скорее, скорее! Туда, туда!» - прибежала мать Сергея. Мы выскочили и побежали туда, куда она указала. Добежали до лесочка. Я примерно представлял, что надо уходить подальше. Потом было какая-то деревня. Мы в деревню не зашли, а обошли. И дальше уходили лесом, лесом.

- Как вы попали к партизанам в этот раз и что там делали?

- Было, наверное, часов 10 утра, когда мы услышали скрип телеги. Мы спрятались в лесу за деревьями. Смотрю на дорогу. Показалась лошадь. На подводе сидели четыре человека. Одного я узнал. Его звали Костя, забыл его фамилию. Он был из Залужья. Приходил тоже несколько раз менять что-то. Я закричал. Они остановились. Мы выбежали к ним. Костя меня тоже узнал. Сказал, что это еврейчик.

Потом мы приехали в деревню, где было всего семь домиков. Здесь находились разведчики партизанской бригады «дяди Коли». Мы в этой деревне и застряли.

Так я попал в бригаду «дяди Коли». Лукичев, по-моему, был командиром разведки, в которой было человек то семь, то десять. Разведчики занималась тем, что, во-первых, узнавали, что происходило в окрестных селах. Почти в каждой деревне были свои люди, у которых можно было узнать, где немцы, сколько их.

Была у разведчиков женщина, переброшенная из-за линии фронта, которая занималась хозяйством. Галей звали эту москвичку. Не помню уже, почему она оказалась в разведке. У разведчиков я отъелся – заработал понос, из-за того, что переедал. После постоянного недоедания ты хлеб не ешь, он просто проглатывается.

Разведчики жили в одном доме. Его хозяину Пете было не больше двадцати лет. А мать у него всё время на печи лежала. У нее что-то с ногами было. Я тут пристроился и Арончик тоже.

С разведчиками жил, наверное, с месяц или два. В чем заключалась моя работа? - Пилить и колоть дрова, приносить воду. У нас была лошадь, которую я пас днем. То есть я делал всё, что нужно было по хозяйству, Пете помогал. Один раз даже самогон гнали. Выпил самогон и меня развезло – Пете пришлось меня домой тащить. А Арончик трезвенький. Он меня подтрунивал: «Тебе слабо?!»

Трудился по хозяйству не я один, потому что очень часто, чуть ли не 2 – 3 раза в неделю к нам заходили партизаны, идущие на задания. Кто-то должен был эшелон подорвать, кто-то мост и т.д. Не все, но многие из них заходили к разведчикам. Во-первых, чтобы узнать что-то новое, во-вторых, подкормиться.

Я хотел, чтобы меня в партизанский отряд записали, но этот вопрос решался долго. А тут, не помню как, исчез Арончик. Потом выяснилось, что его взяли на базу отряда – оказался более расторопным, чем я. На базе кормежка хуже, но там было гораздо безопасней – не так-то просто было немцам и полицаям туда добраться.

- Я знаю, что были партизанские деревни, где выращивали хлеб, где жили дети, жены партизан. У вас такое было?

- Да. Это было в районе озера Палик, в километрах 30 – 40 от шоссе, в болотистой местности. Там немцы не могли появляться каждый месяц. Для того чтобы туда пройти, им надо было в партизанских районах повоевать. А для этого нужны были значительные армейские подразделения.

Периодически 2 – 3 взвода входили на территорию, занятую партизанами, и убивали всех, кто не успел оттуда уйти. Таким образом, это место освобождалось от партизан. Но, как только немцы уходили, там появлялись новые партизаны. И это происходило постоянно.

Вот у Володьки Шарапова, с которым я ходил на задание, мать и сестра были в партизанах, потому что кто-то в Залужье сообщил полицаям о его связях с партизанами. Володька за это поплатился бы, но ему просто повезло. В Залужье его арестовали и привезли в Смолевичи. Когда его обыскивали, у него в карманах нашли фантики. И немец решил, что какой же это партизан, который играет в фантики. Дали Володьке под жопу и выгнали. И он в тот же день или на следующий с матерью и сестрой ушел из деревни к партизанам. Мать его на Палике поселилась, а Володька в разведку ходил. Потом, после взрыва на железной дороге, я его больше не видел. Он где-то в глубинке был.

- Соломон Ефимович, каким было ваше первое партизанское задание?

- Это произошло в ноябре. К нам в разведку пришел Володька. Он с Костей Попковичем ходил на железную дорогу. Им надо было проскочить мимо гарнизона в Залужье, выйти к шоссе, днем его пересечь и спрятаться в кустах, чтобы дождаться вечера. По темноте выскочить на железную дорогу, когда поезд уже едет, и положить ящик тола (тротила). И когда с ним поравняется паровоз, нужно было его подорвать.

Проскочить днем через шоссе незамеченным было непросто. Рядом деревня, где было много полицаев. Риск был очень большой. 5 или 6 ноября 1943-го года Костя ушел в отряд докладывать о том, почему они не взорвали. Володька остался в разведке.

Мы с ним разговаривали и разговаривали. Я ему предложил: «Давай мы с тобой сходим!». В общем, 6-го мы пошли. Дошли до Залужья. Я остался в лесочке, а Володька куда-то убежал. Не знаю почему.

И вдруг показались немцы, которые ехали в Залужье к лесочку заготавливать дрова. Я бросился бежать. Навстречу мне выскочил из деревни Володька. Схватили мы ящик с тротилом на виду у немцев и, обгоняя друг друга, побежали. С расстояния 300 – 400 метров, немцам, видимо, показалось, что пацаны балуются, играются.

Мы добежали до шоссе, перебежали через него в кусты и затаились. Никого нет! Просидели там какое-то время, потом тихонечко-тихонечко добрались до железной дороги. Еще было не темно. Спрятались в кустах и смотрели на железную дорогу. Видели, как меняется караул и что группа немцев небольшая: человек пять – шесть. Посты были выставлены, наверное, через каждые пять километров.

Начало темнеть. Наверное, в двенадцать или час ночи послышался шум едущего поезда. С ближнего к нам поста человека три вышли и идут по шпалам. Мы с Володькой высунулись. Володька хотел с ящиком бежать. Немцы, по-видимому, раньше еще учуяли, что что-то в кустах шевелится, и открыли огонь. Мы спрятались в кустах и замерли. Охранники постреляли и успокоились. Поезд прошел, а мы с Володькой просидели, наверное, еще часа два – три.

Начало светать. Было часов пять утра. Мы пошли обратно в лесок, пересекли шоссе. Прошли мимо Спорковщины и пришли в разведку, стали оба рассказывать. Но спрашивали с Володьки.

Я заболел – переохладился и 7 – 8 ноября пролежал в постели.

Опять Володька пришел и говорит: «Давай, снова сходим». И 10 ноября, после моего дня рождения мы вдвоем пошли во второй раз. Володька учился в школе в Спорковщине. Он этот путь проходил каждый день.

Мы отошли от поста на 500 – 600 метров, снова дождались поезда. Володя должен был поставить ящик на уровень столба, и, как только поезд поравняется с ним, я должен был дернуть, чтобы чека выскочила.

Володька дождался, когда из гарнизона пять охранников пошли навстречу поезду и отошли подальше от нас, выскочил, положил ящик и бегом ко мне. А я стою и держу шнур. И вдруг: «Рви!». А я и без него дернул, потому что поезд уже подошел к столбу. Рвануло 9 – 10 килограммов тола. Поднялся мощный столб огня!

А мы мчались изо всех сил от этого места. Отбежали от дороги в кусты, где стоял стожок. Залезли в него, закопались и затаились. И тут началось… От ракетниц всё небо осветилось! Стрельба непрерывная из автоматов! Залужье было на расстоянии четырех километров. Оттуда тоже стреляли из ракетницы. Через час эта суматоха начала стихать, и часа в четыре утра стало тихо. Потом были слышны стуки кувалды – стучали по рельсам. Это продолжался где-то час. Потом мы услышали звук приближающегося поезда.

Немножко начало светать, и мы с Володькой поползли, добрались до шоссе и пробежали через него. В деревне Чистая Криница в одном доме над трубой виден был дым. Мы постучали и зашли. Это было очень опасно – могли на полицаев нарваться. Но обошлось – хозяйка нам дала по блину. Мы вышли и к утру пришли в отряд. Володька доложил, что был взрыв на железке. Но он точно не знал, что произошло.

О результатах взрыва позже стало известно из сообщения наших подпольщиков. Они передали, что 10 ноября под Смолевичами, на расстоянии 5-ти км, произошел взрыв. Взорван паровоз и первый вагон. Погибло 17 немцев.

После этого случая меня приняли в отряд, в разведку. И я с 20 ноября уже числился рядовым в партизанском отряде «Коммунар». А через неделю – две я узнал, что минское гетто уничтожено. Немцы расстреляли последних 500 или 800 человек. Я убежал в лес и плакал, потому что убили мою маму и сестренку. Теперь у меня никого не осталось!

- В минском гетто до этого не знали, что нацисты уничтожают евреев?

- Как это не знали?! Они же это делали в открытую. Приезжала машина, вылезали 30 – 40 немцев и власовцев, шли во дворы. Двери ногами открывали и приказывали: «Мужик, выходи!». Набиралось человек 30 – 40 евреев. Их под охраной увозили за три – четыре километра от Минска, заставляли раздеться и расстреливали. Эти облавы происходили в 1941-м – 1943-м гг. с периодичностью 1 – 2 раза в месяц. А были еще и погромы, когда приходили 1500 власовцев. И они выгоняли из двадцати улиц всех мужчин, женщин, стариков, детей и уводили. За один раз они расстреливали около 10 тысяч человек. Я точно не знаю, но думаю, что в самом начале в Минске жили около 300 тысяч евреев.

- Почему ваша мама не хотела бежать из гетто? Везде же были партизаны…

- Во-первых, она была уверена, что там всё равно не выживет, что трёхлетнюю Юльку не сможет выкормить. Но самое главное, что она не сможет спрятаться сама и спрятать Юлю.

- Вам-то, мальчишке, это удавалось…

- Ну, сколько мальчишек спаслось?! Вот я спасся, и Зингер еще спасся. А про остальных я что-то не знаю. Я думаю, что у мамы почти не было шансов спастись.

- Значит, вас зачислили в разведку…

- Я был у Пашки Долбилова. Мы примерно два раза в неделю, иногда три, ходили на задания – засады устраивали и вели разведку. Выходили, когда еще было светло. Добирались до лесочка, который между шоссе и железной дорогой. Там выжидали необходимое время. Иногда мы, человек шесть – семь, выходили к шоссе. Двое – трое, у которых были автоматы, оставались в кустах. Я уходил от них на 400 метров в одну сторону, а в другую уходил другой человек. Мы ждали. Ближе к сумеркам появлялась немецкая машина. Мы подавали обговоренный сигнал, и, когда немцы подъезжали к месту засады, ребята сразу открывали огонь.

Из бардачка вытаскивали бумаги, хватали наплечную сумку, если она была у старшего по званию немца, забирали оружие и бежали подальше от шоссе, потому что его охраняла немецкая танкетка. Как только становились слышны выстрелы, она мчалась к месту происшествия и начинала строчить без разбора. Если не успеешь убежать метров на пятьсот, то могли наверняка подстрелить. Но Бог нас миловал!

Вначале, когда я только пришел, мне дали винтовку нашего производства. Она меня по ногам била. Потом уже мне подобрали немецкую, которая была короче, и патронов в ней было больше. Патроны, бывало, сбрасывали партизанам с самолета, прилетавшего из-за линии фронта.

В общем, я сравнительно удачно воевал. Правда, в конце войны у меня началась гангрена, но я выжил.

- А почему началась гангрена?

- Немцы проводили операцию по вытеснению партизанских отрядов с территории вдоль шоссе примерно на 30–40 километров. Многих людей из местных жителей перестреляли, многие попрятались в лесах. Здесь уже хозяйничали власовцы и какое-то количество немцев. К середине июня 1944-го года загнали партизан в болото, прилегающее к озеру Палик. И я до августа бегал по болоту и отстреливался. В последнюю неделю патронов у меня уже не было. Я просто убегал и, если удавалось, то прятался, потому что каждый день по 5-6 раз в день по болоту проходило подразделение власовцев. Всех, кто попадался, выгоняли из болота наверх в Буденичи. Многие, спасая свою шкуру, потом перешли к власовцам. Наверное, подписали бумаги, какие надо. Конечно, были и стойкие ребята, которые держались.

Власовцы гнали толпу сдавшихся и увидели меня… Один подошел и, когда увидел что у меня винтовка с затвором, поднял меня и дал по голове.

У меня сапоги женские были подогнаны по ноге очень плотно. Я их где-то украл или забрал. За две недели пребывания в болоте загноились обе ноги. Власовец меня оглушил – и в толпу. Люди меня поддержали и вывели из болота.

- Что с вами произошло в немецком плену?

- В Буденичах очень много было партизан, которых на болоте задержали – весь пригорок был занят. Я тоже там лежал, сидел – на ногах почти не мог стоять, у меня вся кожа сошла, сплошные язвы…

На следующий день пришел немец с переводчиком. Думаю, немца и этого переводчика кто-то из партизан навел на меня – мол, вот этот жидок! В основном немца интересовало, понимаю ли я его, потому что еврейский идиш похож на немецкий. Я думаю, что немец точно знал, что я еврей, потому что на следующий день пришла машина и отобрали из военнопленных 12 человек. Из нашего отряда, из тех, кого я знал, отобрали меня; командира отделения и 4-го отряда Липкина (ему было лет 30-35); потом из польских евреев был Бирбаум (ему было, наверное, лет 17). Он, по-моему, из Варшавы к нам прибежал и присоединился к партизанам. Все мы трое были евреями.

Нас отвезли в Борисов, в тюрьму. Наша камера находилась на втором этаже. Всех нас, 12 человек, загнали в эту камеру. Приносили еду – это была баланда и кусок хлеба.

На второй день вдруг открывается дверь камеры и громкий голос: «Выходите!» Смотрю: кто-то подбежал к двери и убежал в коридор. За ним еще и еще… Я кое-как встал и пошел по коридору за ними. Смотрю: ворота тюрьмы открыты. Наши уже бегут к ним. Я тоже побежал, насколько мог быстро. В метрах 300 от тюрьмы был мостик. По нему идут, кто-то тащит с собой рюкзак, кто-то – коляску, кто-то несет детей на руках. Немцев не видно. Я добежал до середины моста. Дальше не могу. Что делать?! Повернулся, пошел обратно к тюрьме. Зашел во двор, а там пусто. Дернул дверь сарая – она открылась. Я залез, по-моему, на сено.

Короче говоря, я остался жив случайно. Не расстреляли только из-за того, что наши войска прорвались из Смоленска, и началось наступление. Немцы бежали. А так расстреляли бы и всё! Я думаю, что повесили бы и написали бы на бумаге такой текст: «Жид-партизан, убивает и т.п.». Для этого и привезли нас, 12 человек.

- Соломон Ефимович, вы сказали, что по-честному воевали, что к вам хорошо относились. А к Липкину и польскому еврею?

- Я воевал в разведывательной группе, попасть в которую немного было желающих. Для партизан же был своим человеком. Липкин – командиром отделения. Он, видимо, был хорошим воякой, потому что я никогда не слышал, чтобы на него кто-то жаловался. А вот польский еврей Бирбаум, во-первых, по времени поздно пришел в отряд, а во-вторых, он как-то не влился в коллектив.

- Я из истории знаю, что из Минского гетто многие уходили в партизаны, и даже было много партизанских отрядов и бригад, состоящих как раз из бывших узников минского гетто. Вы знаете о таких случаях?

- Нет.

- Вы говорили, что у вас родственники-евреи были во многих местах Белоруссии. Кто-нибудь из них пережил немецкую оккупацию?

- Никто. Бабушка погибла 2 марта 1942-го года, ей было под 80 лет. Ее поймали во время облавы, вывезли из Минска и расстреляли.

- Расскажите о геройских поступках. Вот вы с товарищем, например, совершили геройский поступок – подорвали поезд.

- Не знаю я что-то геройских поступков… А мы подрывать поезд больше не ходили – тола не было. Участвовал, конечно, в нападении небольших групп партизан на вражеские гарнизоны.

- Такой вопрос. Может, вы знаете. Сложнее было воевать против немцев или против власовцев, полицаев?

- Это, наверное, зависело от обстановки и от того, как поставлено дело в твоей группе.

- А брали в плен немцев, власовцев, полицаев?

- Не помню, чтобы захватили немца. А власовцев и полицаев расстреливали. При мне пришли двое. Один с женой и с ребенком. Его потом расстреляли, потому что кто-то доказал, что он служил немцам.

- Были перебежчики – полицаи?

- Да. Но, думаю, что если он и пришел, вряд ли гордился службой в полиции и всем об этом рассказывал.

- А партизаны, которые убегали и переходили на сторону немцев?

- Я не помню. Где бы ты ни служил, у тебя очень ограниченный круг общения, как сейчас на работе. Ты знаешь тех, с кем непосредственно работаешь, а остальных не знаешь.

- Встречались ли вы с польскими партизанами?

- Да, когда наш отряд окружили немцы и власовцы. Поляки сидели, по-моему, четыре человека группа. Я тогда услышал, что они говорили: «Мы сейчас с немцами, потом мы со Сталиным разберемся!».

- Часто ли вы слышали антисоветские разговоры?

- Я вообще не помню, чтобы про Сталина мы говорили.

- Кстати, вы и ваши близкие всегда были уверены в победе?

- У нас выхода не было. Мы всегда были против немцев. Я и сейчас считаю, что мы им многое простили. Это Иосиф Виссарионович пожалел. Не надо было столько прощать…

- По вашему мнению, что нужно было делать? Вот Черчилль, к примеру, вместо Нюрнбергского трибунала предлагал 100 тысяч немецких офицеров расстрелять.

- С одной стороны, это было бы правильно. Но, с другой стороны, хоть как ты не злись, но человечество должно как-то более-менее нормально жить. Если ты будешь расстреливать, то как тогда жить?! Я сам ни одного немца не убил, глядя в глаза. Был такой момент, но у меня даже рука не поднялась.

- Но вы же устраивали засады и стреляли по немцам.

- Да. Они наступали, и я старался взять их на мушку. Это же другое. Они – меня, я – их.

- Удавалось попадать в немцев?

- Кто его знает?! Стреляешь, человек пробежит метра три и падает. Так что я не знаю…

- В трудные моменты вы вспоминали о Боге? У вас в семье праздновали религиозные праздники? Песах, например.

- Конечно, в сложной ситуации вспоминаешь и просишь Его о помощи. Но это не значит, что ты стал религиозным и набожным. Папа у меня был очень человечным. Он никогда не обижал человека. Он старался понять, вникнуть и, если надо, то и помочь.

Бабушка молилась тихо. В субботу она зажигала свечи. Папа тоже иногда зажигал.

Песах, конечно, праздновали. Не сказать, что очень строго по правилам, но папа придерживался. Во всяком случае, он никогда антирелигиозной деятельностью не занимался.

- Мне одна 101-летняя бабушка, в войну бывшая подпольщицей в Минске, сказала, что в Минском гетто работала синагога. Правда ли это?

- Может быть. Наверняка, правда. Хотя это не значит, что немцы о ней знали. Синагога могла работать тайно. Но я про это не знал. И даже если бы знал, вряд ли пошел бы в синагогу.

- Вот вас в 1944-м году освободили. И что было дальше?

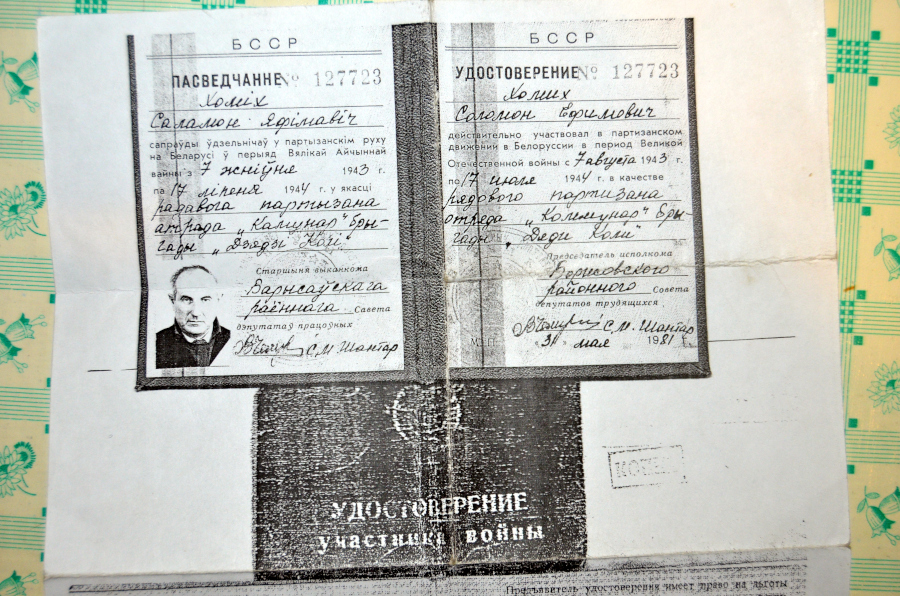

- Пришла советская власть. Это было в августе 1944-го года. Я выписался из госпиталя, по-моему, 28 августа и поехал в Минск автостопом. Там находился начальник штаба бригады «дяди Коли» и нашего отряда. Они мне выдали справку, что я был в партизанах с такого-то по такое-то число. И характеристику, где выписали из большой книги всё, что было записано за этот год – каждый раз, когда приходили с задания, мы отчитывались, что сделали. И это вносили в личное дело каждого. У меня такая характеристика есть, сейчас она в Ленинграде.

- Как вы устроились в Минске?

- Пришел я штаб партизанского движения, познакомился с пареньком. Он, по-моему, был моложе меня, но ненамного. У него в Минске была комната и эта комната осталась за ним, потому что тех, кто занимал ее, выгнали или они ушли. И он разрешил поселиться в его комнате Рахили с мужем. Это знакомая нашего дальнего, дальнего родственника. И я у этого паренька ночевал несколько ночей.

За это время я узнал штаб партизанского движения. Но уже прошел месяц с того времени, как нас освободила Красная Армия. И уже все получили назначение, а я явился как снег на голову. Мне выдали справку и характеристику и отправили в Суворовское училище. А у меня жилья не было, еды тоже. А надо было ждать два – три месяца до набора.

Я попросил Рахиль, чтобы она написали тете. Ее брат был женат на сестре моего отца. Рахиль написала ей в Москву, и тетя обрадовалась, что я остался жив.

Прошло сколько-то дней. Уже неделю или чуть больше питался у партизан. Они мне давали талоны в столовую. Я решил, что поеду к тете.

- Соломон Ефимович, как вы добирались до Москвы?

- В штабе партизанского движения я узнал, что такого-то числа отправляется в Мурманск грузовой поезд, который останавливается на каждой станции. Мы доехали из Минска до Борисова. На запасных путях стоим двое – трое суток. Тут проходит 3-4 пассажирские поезда в сутки. А этот вот стоит.

Наконец, доехали мы то ли до Смоленска, то ли до Орши. Чуть ли не две недели ехали! Мне это очень надоело. А тут узнал, что идет поезд в Москву. Я выскочил, быстренько влез на крышу поезда и поехал.

Там был один паренек. Он куда-то ездил к родственникам за продуктами. С ним сговорились и ехали как бы вместе. Мы и хлеб, который был у меня, почти съели. Короче, он слез еще до Москвы, а я как-то сглупил. На крыше приезжаю в Москву. Почти все с крыш слезли еще до столицы. Остался я и еще с десяток дураков.

Меня отвели в милицию, которая была на втором этаже Белорусского вокзала. Я предъявил документы, партизанскую справку и характеристику. В характеристике было написано очень много хорошего. Милиционер посмотрел и сказал: «Давай, вали отсюда! Иди!». Короче говоря, меня отпустили.

Я вышел и стою на Белорусском вокзале. Не знал, куда мне ехать. Одного спрашиваю, другого спрашиваю. Все смотрят на меня с подозрением. У меня штаны и куртка порванные. Это была одежда, которая осталась после партизанщины. И от меня шарахаются.

Я у одной женщины спросил про Большой Афанасьевский переулок. Она говорит: «Я еду туда. Сядешь в вагон, в который сяду я. Ко мне не подходи. Я выйду, и ты там же выходи». Всё! Подошел трамвай. Она села, я тоже. Я за ней слежу. Наконец, она выходит, и я вышел. И оказался возле Дворца Советов. Вскоре пришла тетя, Анна Соломоновна. Я был счастлив. В общем, она была для меня как мать. Я сначала пожил, а потом пошел на завод пишущих машин.

- В общем, вы устроились на этот завод работать…

- Конечно. Отработал год или даже меньше. Образование у меня было пять классов, мамы нет, папы нет. Короче говоря, я пошел в вечернюю школу и стал там учиться. Там получил справку об окончании 6 класса. Как раз набирали в химико-технический техникум всех, кто недоучился, всех, кто пришел с войны.

Я всё время учился на заочных и вечерних отделениях. Окончил институт и работал на заводе. Сначала был младшим техником, потом техником. С этого завода я уволился в 1959-м году.

- Спасибо вам за рассказ.

| Интервью: | К. Костромов |

| Лит.обработка: | Н. Мигаль |