В.А. - Родился 15/8/1925 в городе Гомеле. Мой отец до революции был членом еврейской организации "Бунд", сидел в царской тюрьме, после Гражданской войны работал простым служащим, но Советская власть, в которую он так свято верил, не забыла, что отец был в "Бунде", и в 1936 году его арестовали.

Почти год отец просидел в областной тюрьме НКВД, ему "шили политику", а потом внезапно выпустили на свободу, без объяснений и извинений. Тюрьма не изменила характер отца, он по-прежнему верил советским газетам и пропаганде.

Мой старший брат Александр, 1911 г.р., инженер по образованию, служил испытателем танков на полигоне в Кубинке. В 1941 году я окончил школу-семилетку и поступил в железнодорожный техникум.

Г.К. - В Гомеле среди гражданского населения ходили разговоры о возможной войне с немцами?

В.А. - С весны 1941 года через гомельский железнодорожный узел, фактически, день и ночь, непрерывно шли на запад эшелоны с войсками и техникой, и мы понимали, что все это неспроста, но открытых обывательских разговоров, мол, война неизбежна и скоро начнется, я в своей среде не припомню. Да я и не думал об этом серьезно, занимался в авиамодельном кружке, в секции фехтования, и все будущее виделось только в радужных красках. Уже в первый день войны немецкая авиация бомбила мосты через Сож, один самолет был сбит, два раненых немецких летчика попали в плен, и машина с перевязанными пленными летчиками стояла под красноармейской охраной прямо возле нашего дома, и так я впервые увидел своими глазами "образ врага".

Но молниеносное продвижение вермахта по территории страны и отступление "непобедимой Красной Армии" было для нас полной неожиданностью, к такому развитию событий никто не был готов... Уже в начале июля население Гомеля, в основном евреи, стало массово отправляться в эвакуацию, кто как мог, кто уезжал на "товарняках", кто уходил из города пешком на восток.

Г.К. - Куда эвакуировалась Ваша семья?

В.А. - Нам повезло попасть на поезд с эвакуированными, везли в "теплушках" на юг от Гомеля, сначала на Конотоп, потом на Орел, Курск, и в итоге мы оказались в Калинине. Отсюда на пустой нефтяной барже нас отправили вниз по Волге и привезли на станцию Привольск. Начались холода, у нас с собой не было никакой теплой одежды.

В начале зимы я решил поступать в ФЗУ, и как раз мне надо было попасть в Чапаевск, получить паспорт. Уже на обратном пути я сильно обморозился в своих легких ботиночках, но меня подобрали на дороге и "сбросили" в ближайшей деревне у какого-то деда, имевшего трех сыновей. Дед занимался резьбой по дереву, я стал вырезать ложки, и у меня это так хорошо получалось, что в доме этого деда я быстро стал своим, сидел с его сыновьями за одним столом. Но отец искал меня и вскоре приехал за мной... Зимой сорок второго года я уехал в Саратов, поступил в ремесленное училище № 8, при военном заводе, где мы делали ящики для зенитных снарядов. Но долго проучиться в РУ №8 не пришлось, нашу группу разогнали по следующей причине: вечером, в общежитии, группа пьяных ребят стала кидать железными шариками от бильярда в висевшую на стене картину "Киров на субботнике", кто-то на них донес, нескольких посадили, а остальных просто выгнали из "ремеслухи".

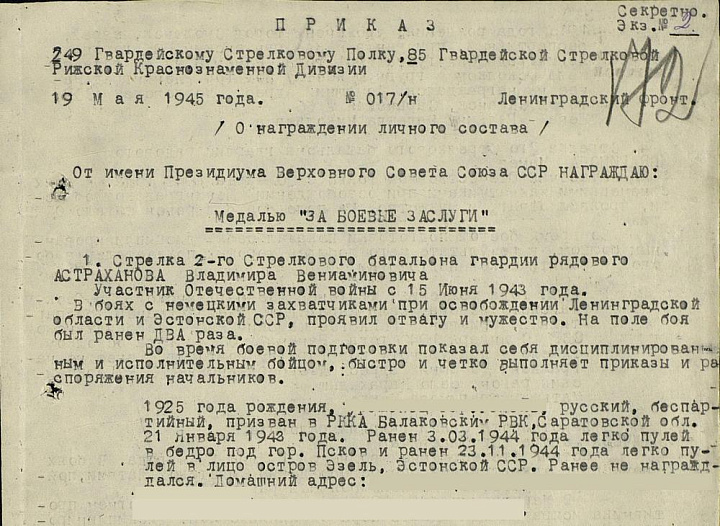

Я с товарищами поехал в ремесленное "речное" училище в Балаково, здесь нас неплохо кормили и учили сразу по двум специальностям: столяр и рулевой, а также обучали водолазному делу. В январе 1943 года я получил повестку на армейский призыв.

Г.К. - Куда призвали?

В.А. - 23/1/1943 наша группа призывников прошла по льду Волги 23 километра до станции Вольск. Перед уходом в армию отец сказал мне на прощание: "Не подведи! Надо Родину защищать". Из военкомата нас направили в Могилевское пехотное училище, находившееся на станции Привольск, мы прибыли туда в ватниках разных цветов, и генерал-майор, начальник училища, увидев утром на плацу на нас оранжевые ватники, спросил : "Откуда, попугаи?". Нас переодели в армейское обмундирование и зачислили в курсанты. В училище я провел полтора месяца, но никаких хороших воспоминаний о Могилевском пехотном училище у меня не осталось. Командиром нашего взвода был законченный подлец, лейтенант Русаков, и все курсанты только мечтали об одном, чтобы Русакова отправили на фронт вместе с нами, а там по дороге мы его точно пристрелим. Но таких гадов, как Русаков, на фронт не посылали, такие типы всегда умели ладить с начальством и отсиделись по тылам, пока остальные погибали на передовой...

Физические нагрузки были страшными, да еще постоянные моральные измывательства со стороны офицеров, нам оставалось только стиснуть зубы и терпеть. Среди нас был один курсант Костя, еврей по национальности, сын героя Гражданской войны, который на законных основаниях хранил наградной "браунинг" своего покойного отца, так Русаков, желая отобрать у курсанта этот пистолет для себя, буквально мучил нашего товарища... Вспоминаю, как после каждых учебных стрельб, нас заставляли ползать по снегу и собирать стреляные гильзы, которые мы сдавали по счету.

Когда в марте 1943 года нашу курсантскую роту отправили из училища в Люберцы на пополнение 11-й авиадесантной бригады, то многие из нас вздохнули с облегчением.

Г.К. - Как Вы восприняли зачисление в десантную часть?

Какую боевую подготовку Вы успели пройти в 11-й авиадесантной бригаде?

В.А. - Мы не знали, куда нас направляют, и когда прибыли в воздушно-десантную бригаду, то восприняли это с пониманием. Молодым все равно, где и кем воевать, почти все мы были искренними патриотами и стремились побыстрее оказаться на фронте. Из нашей курсантской роты трех человек, включая меня, отобрали в разведроту бригады. Вся разведрота передвигалась на велосипедах, окрашенных в зеленый цвет и пронумерованных для каждого бойца. Всего в роте было 84 человека, и когда командир роты армянин Ионесян узнал, что я столяр и плотник по профессии, то поручил мне первое "боевое задание" - построить "ангар" для велосипедов.

Мы приступили к боевой подготовке, тренировались в проведении ночных вылазок, ходили по азимуту в ночном лесу. Прыжковая подготовка была более чем скромной, мы, "новички", успели сделать только по одному прыжку с аэростата с высоты 400 метров с парашютом СП-84, а так мы все время "отрабатывали приземление" - прыгали на землю с высоты второго этажа. Инструктор по укладке парашютов нам говорил: "Если неправильно уложите парашют, то пеняйте только на себя!".

Прыжок мы делали с аэростата заграждения, из гондолы. Вытяжная фала парашюта крепилась за железную трубу. Инструктор мне говорит: "Надо прыгать", а мне страшно, да еще гондолу раскачивает ветром в стороны. Инструктор говорит: "Иди ко мне", я сделал шаг вперед, и тут дно корзины подо мной раскрывается. Я падаю вниз, моментально следует хлопок - парашют раскрылся.

Учения проводились в любую погоду, нам преподавали штыковой бой и немного рукопашный бой. Десантники были вооружены только карабинами, автоматы тогда были редкостью. Кормили нас сносно, да и мы сами во время учений подбирали, что могли с подмосковных дачных огородов, но чтобы мы "не расслаблялись", нас учили, как прокормиться в лесу на "подножном корму". Как-то вместо столовой старшина привел нас к штабелю березовых полен и сказал: "В тылу врага вас никто кормить не будет" - и, показывая на березовые бревна, добавил: "Вот ваш обед на сегодня!". Оказывается, под корой березы идет слой зеленого камбия, из которого нас заставляли варить суп и потом есть этот варево... И так пару раз в неделю, пока мы не привыкли.

Г.К. - Десантники понимали, что их готовят только на один бой в тылу врага?

В.А. - Нет, мы не осознавали, что наш первый бой после десантирования в немецком тылу, окажется для большинства из нас последним. Все мы были молодые ребята, о смерти старались не думать... Но прыгать в немецкий тыл мне не довелось. Фронт нуждался в пополнении, и в последние дни июля из нашей авиадесантной бригады была отправлена в пехоту очередная сводная маршевая рота -250 человек из разных подразделений. Эшелоном 5/8/1943 мы прибыли на Западный фронт, здесь нашу маршевую роту встретили два офицера и сообщили, что мы прибыли в 31-ую гвардейскую стрелковую дивизию, стоящую сейчас в обороне, и от станции должны совершить пеший марш к передовой. Мы подкрепились пшенкой из концентратов, запили все гнилой водой и пошли. Но от этой гнилой воды стало "крутить живот и проносить", я вскоре ослаб и отстал от основной части маршевой роты, плелся в хвосте вместе с сопровождающим офицером, который был в очках и имел интеллигентную внешность.

Уже подходили к фронту, как я увидел горки патронов, валяющихся на земле. Я бросился к патронам, стал собирать их в свой вещмешок, а офицер меня спрашивает: "Ты что делаешь?" - "Патроны собираю. Нам в училище говорили, что каждый патрон на фронте на вес золота" - "Наивный. Ты еще увидишь брошенные целые танки и орудия"...

Пришли в 97-й гвардейский полк, а нам говорят: "Из вашей роты дошли единицы. Почти всю маршевую роту по дороге расхватали другие части".

Меня определили в стрелковую роту. Старшина бросил мне винтовку, а она грязная, со ржавым затвором, негодная к стрельбе, я возмутился: "Разве из такой стрелять можно?!" - но старшина "парировал": "Ты в бою себе другую достанешь". Мне выдали каску, котелок с ложкой, саперную лопатку, и назначили связным у командира роты. Я вырыл для себя небольшой окопчик для стрельбы лежа. Над головой, посреди войны, раздавались трели жаворонка... Прибыл на фронт...

Г.К. - В жизнь на передовой сразу втянулись?

В.А. - Поначалу мне все казалось какой-то "игрой в солдатики", осознание всей серьезности обстановки и ежеминутной опасности погибнуть пришло позже...

Когда тебе всего 18 лет то на войне многое на первых порах воспринимается как череда событий, которые ты не можешь полностью зрело осмыслить... Ротный как-то послал меня к одному из взводов, надо было идти по окученному картофельному полю. Вдруг начался немецкий артналет, я залег, каски с собой не было, так прикрыл голову саперной лопаткой, и тут перед моими глазами ползет красивая гусеница. Рядом со мной рвутся снаряды, а я как бы вернулся в детство, вспоминаю свою довоенную коллекцию гусениц и бабочек, полностью "отключился" от реальности в эти минуты, другая картина стояла перед моими глазами... Или как-то меня с товарищем Колей послали в боевое охранение, дали нам по ракетнице, сказали, когда появятся наши ИЛ-2, чтобы мы выстрелили из ракетниц, обозначали наш передний край. На передовой было тихо, мы лежим в ложбинке, и тут стали дурачиться, изображать дуэль, встали против друг друга с ракетницами, что-то весело кричим. Я не думал, что ракетница заряжена, в шутку нажал на спуск и сигнальная ракета попадает Кольке прямо в нижний край каски, хорошо хоть патрон в ракетнице был немецкий, из прессованного пороха, Колька отделался только шишкой на лбу. Но если бы на нашем месте были взрослые люди, а не восемнадцатилетние пацаны, стали бы они так дурака валять в двухстах метрах от немецких окопов?

Г.К. - Какими были для Вас первые бои?

В.А. - Пошли в наступление по полю, на котором стояли снопы, уже вечерело, а у меня началась куриная слепота, в сумерках плохо видел. Впереди лощина, я иду по направлению к ней и тут замечаю, что никого из товарищей рядом нет. Прямо передо мной высотка, на ней видны силуэты людей, я подумал, что это свои и двинулся к высоте через поле некошенной ржи. И вдруг увидел, что люди на высотке находятся лицом ко мне, сразу залег, стал прислушиваться. Выстрелов нет, силуэты на высоте окапываются. Подполз до пригорка, покрытого рожью, услышал немецкую речь и игру на губной гармошке, понял, что влип. Посчитал патроны к карабину - 48 штук, и еще у меня была одна граната РГ-42. Стал окапываться саперной лопаткой, стараясь не шуметь и не задеть лопаткой по камню. Понимаю, что как только я открою огонь по немцам, меня быстро "накроют" - или немцы, или свои, а на мне даже "смертного медальона" нет.

И тут мне стало страшно и обидно, ведь свои посчитают меня "пропавшим без вести". Почти до рассвета я лежал возле немецких окопов, но с нашей стороны никто в эту сторону не продвигался, а помирать здесь безвестно, в одиночку - мне не хотелось.

Я под утро пополз назад, а сзади никого нет. Оказывается, что со вчерашнего дня наши отошли на восемь километров, и когда я прошел это расстояние, то нарвался на чужую часть, на роту из 60-го стрелкового полка 65-й СД. Ротный сразу забрал меня к себе, на передовой любому лишнему человеку рады. С этой ротой я принял участие в нескольких боях, и даже сходил в атаку танкодесантником. Повезло, остался живым... Среди бойцов был один парень, который привлек мое внимание тем, что носил с собой сумку с противогазом. Это было странно и сразу бросалось в глаза, на передовой все пехотинцы давно повыбрасывали противогазные сумки. Я еще спросил у кого-то: "А это кто такой?" - "Да служит у нас"... Наступило затишье, я подошел к ротному и сказал, что иду искать своих и попросил сделать запись в моей красноармейской книжке, что я эти три дня воевал в его роте, а иначе на меня могут подумать, что я дезертировал с поля боя. Ротный уговаривал меня остаться, обещал представить к награде, дать сержантское звание и взвод под команду, но я не согласился. Свою роту я нашел, а от нее всего 15 человек осталось. Спросил, как так вышло, а мне ребята рассказывают, что как только они зашли в брянский лес, так нарвались на пулеметную засаду в болоте, и почти всю роту немцы положили в лесу. На моего ротного было больно смотреть, человека будто подменили, у лейтенанта было серое лицо, искаженное гримасой горя... 15-го августа, в день моего рождения, мы штурмовали Карачев, и что запомнилось, кроме рек пролитой крови в этих боях, так это то, что у железнодорожной насыпи рос табак и для наших курильщиков это было за великую радость... В этот день меня приняли в комсомол. Остатки батальона отвели на пополнение в ближний тыл, мы расположились во рву, в нескольких километрах от передовой. Стали рыть себе ячейки и вдруг, я вижу рядом с собой бойца, того самого, с противогазной сумкой, который был со мной вместе в 60-м стрелковом полку, когда я отбился от своих. Разговорились с ним, он сказал, что его зовут Василий Макаров... Вскоре над нами появилась "рама" и после того как самолет-разведчик улетел, мы услышали гул самолетов. Макаров мне говорит: "Это наши летят" - "С той стороны? Наши?", и тут воздух разрезал свист бомб. Макаров кинулся ко мне в мой окопчик, и когда бомбежка затихла, мы вылезли наверх. Вокруг все в дыму, много побитых наших ребят, крики и стоны раненых. В небе снова появилась немецкая "рама", сбросила на нас листовки РОА: "Штык в землю, конец войне!". Офицеры послали бойцов - комсомольцев собирать листовки с земли, и Макаров увязался с нами.

Вечером я подошел к ротному и доложил, что происходит что-то странное, что этого Макарова я видел в другом полку в двадцати километрах от нашего расположения, и непонятно, как и почему он у нас очутился, и почему таскает при себе эту противогазную сумку, он даже когда окоп копал, сумку с себя не снимал.

Потом пришел "особист" и о чем-то говорил с ротным. Утром стою я в очереди у полевой кухни, а мимо ведут Макарова под конвоем, он еще крикнул мне: "На меня не бери!". Оказался настоящий диверсант, в сумке была обнаружена портативная рация, Макаров наводил на наши порядки немецкую авиацию, при этом себя не жалел, оставался вместе с красноармейцами под бомбежкой... Вот такой был случай...

Личный состав дивизии был отправлен в Муром на переформировку, нас поселили в огромных палатках, забитых до отказа бойцами, и непосредственно на передовую я попал вновь только в начале зимы 1944 года.

Г.К. - На какое направление попали?

В.А. - Мы наступали на Псков. Третьего марта атаковали одну высотку, но неудачно, наша атака была отбита. Рядом со мной тяжело ранило в живот командира отделения сержанта Голубятникова, я лежал возле него в снегу, а потом к нам подползли два санитара. Немецкий огонь на время затих. Стемнело, стало по-настоящему холодно, а я в шинели и обмотках. И один из санитаров сказал мне: "Володя, посмотри, что там, наверху. Если сможешь, собери у убитых документы". Я пополз на высоту, перевалил за гребень и увидел перед собой труп нашего командира взвода. Это был хороший человек, до войны наш взводный был председателем колхоза и награжден орденом Ленина. Взводный сжимал в руке автомат ППШ, я подполз к нему, стал разжимать пальцы, чтобы взять оружие, и в это мгновение надо мной взлетела осветительная ракета и я сразу почувствовал удар в ногу. Кричу санитарам вниз: "Братцы, меня, видно, ранило!" - и слышу в ответ: "Твою мать! Еще один на нашу голову!". Я забрал автомат взводного и скатился с высотки. Санитары разрезали мои ватные штаны, перевязали раненую ногу, и один из них пошел в тыл за волокушей. Вдруг мы услышали одиночный выстрел за нашей спиной, а потом час-другой ни звука. Тогда в тыл ушел второй санитар, а сержант Голубятников уже почти не подавал признаков жизни, прекратил стонать.

И опять потянулось ожидание, но никто за нами не вернулся. Тогда, опираясь на карабин, я пошел назад, прошел через поле противотанковых мин, пока не встретил наших, сказал: "Там Голубятников остался". Оказывается, первого санитара убил выстрелом в голову снайпер, а второй только сейчас возвращался с волокушей за сержантом. До полкового медицинского пункта мне пришлось идти пять километров. В санитарной палатке, без наркоза, военврач стал меня оперировать. Когда он полоснул скальпелем по ране, мне мало не показалось. Я еще спросил: "Доктор, а что вы там в тазик бросили?", и военврач ответил: "Кусок твоего мяса. Тебе он не нужен"... Отвезли меня в госпиталь в Ленинград, и вроде ранение было легкое, всего восемь швов наложили, а пролежал там три месяца, на месте раны образовался свищ, а раненая нога потеряла чувствительность.

Выписали меня из госпиталя на Ленинградский распределительный армейский пункт. Большое красное кирпичное здание на Фонтанке №90, а на фасаде метровые белые буквы: "Хочешь жить, убей немца!", слова Эренбурга. Охраняли нас на этом пункте узбеки. Мы ждали, пока соберется маршевая рота из гвардейцев, а нас стали "запрягать" на различные работы. Один раз послали на разгрузку трех платформ с бревнами и когда мы закончили работу, то офицер нам приказал разгрузить еще один вагон.

Мы отказались, тогда офицер потребовал, чтобы "отказчики" вышли из строя.

Мы, семь человек, вышли из строя, нас отвели обратно на Фонтанку, где стали пугать трибуналом и штрафной ротой, у всех забрали ремни и обмотки, а утром... без слов выпустили нас из-под ареста. Потом маршевиков посадили в товарняк и отвезли в Карелию. Особых боев там не было, мы занимались прочесыванием лесов, пока в сентябре нас из Карелии по воде через Чудское озеро не перебросили на эстонское направление.

Г.К. - Насколько серьезным было сопротивление немцев на эстонской земле?

В.Ф. - По материковой части Эстонии мы продвигались довольно быстро.

17-го августа, после артподготовки, мы пошли вперед. Я уже воевал наводчиком станкового пулемета "максим". Перед нами была речушка, метров 30-40 шириной, саперы вбили чурбаки в дно реки и к торчашим из воды краям чурбаков прибили скобами по две доски, так что, кто мог - переправлялся вплавь, а остальные "бежали через реку" перепрыгивая по доскам. Возле самого берега меня скинуло с этой "переправы" в воду, потом пришлось карабкаться в гору. Немцы быстро отходили, на земле валялось множество трупов в немецкой форме, но одна картина мне запомнилась особо.

На земле лежала убитая, раздетая почти догола эстонка, а возле нее снайперская винтовка. Между ног ей вбили бутылку, потом наши ребята рассказали, что это разведчики поймали эстонку-снайпершу, изнасиловали ее, надругались, а потом пристрелили... Пошли дальше, передо мной обуглившееся дерево, а на ветках висит оторванная немецкая нога....

Мы проходили по эстонской земле по 50 километров в сутки, шли через богатые хутора, где нас враждебными взглядами встречали эстонцы. Как-то подходим к колодцу, (где эстонцы обычно хранили молоко во флягах, чтобы не прокисло), просим разрешения у хозяйки хутора попить воды, а она нам заявляет: "Вода денег стоит!" - мы были поражены: "Как не совестно с нас деньги просить, мы же вас освобождаем от немцев!", на что хозяйка ответила: "А кто вас просил нас освобождать?"...

На каждом шагу следовало ожидать подвоха. Ребята увидели - лежит новый котелок, один из солдат подобрал подброшенный котелок, попил из него воды и умер в муках, котелок был обработан стрихнином... Здесь мы впервые столкнулись с полицаями, один раз разгромили и перебили целый полицейский обоз, не успевший уйти от линии фронта. На одной из повозок была картонная коробка с надписью "Какао", а внутри нее - сахарин. Я взял его себе, с мыслью, что если останусь живым, то привезу сахарин родителям, они в тылу уже, наверное, забыли, как сахар выглядит, а потом на каком-то переходе выбросил этот "трофей", и так на себе таскал: "тело" станкового пулемета, 2 коробки с лентами к "максиму", вещмешок, оружие, гранаты, саперную лопатку, скатку шинели, и так далее, килограмм 50 наберется...

Или как-то встречаем на дороге повозку с сеном, управляет лошадьми мужик в гражданской одежде, а под сеном спрятана немецкая форма. Ротный подозвал трех автоматчиков и приказал расстрелять мужика прямо на месте...

Всю материковую Эстонию, свыше двухсот километров, до города Виртсу, мы прошли за девять дней, пока не вышли на берег Балтийского моря. Потом нам приказали пропустить вперед части Эстонского стрелкового корпуса.

Тяжелые бои для нас начались уже на островах Моодзундского архипелага.

Г.К. - Где были самые тяжелые бои на эстонских островах?

В.А. - Острова Муху и Саарема мы прошли довольно быстро, там в основном действовал Эстонский стрелковый корпус, а вот остров Сырве мы штурмовали целый месяц, все время ходили в лобовые атаки. Дамбу у Курессаре приходилось брать дважды... Мы несли сильные потери, в моем пулеметном расчете кроме меня остался живым только командир расчета, Вася, молодой парень родом с Украины, который прошел невредимым уже семь наступательных операций, ни разу не был ранен, награжден двумя орденами Красной Звезды и медалью.

Пришлось бросить станок и щиток пулемета, их просто некому было таскать...

В ротах оставалось по 15-20 человек, но мы продолжали атаковать.

Сырве, как мне помнится, длинной 27 километров и шириной до 13 километров, и здесь немцы (стараясь дать флоту возможность вывезти с осажденного острова свои части), стояли насмерть, все наше продвижение вперед было обеспечено только непрерывными налетами нашей реактивной артиллерии и бомбежками авиации.

В последний день боев за остров меня ранило... Мы находились на исходных позициях в противотанковом рву, вырытом еще до войны. Голодные и измученные, мы в каком-то одиноком домике в темноте нашли груду консервных банок, обрадовались, думали, хоть сейчас поедим нормально, а в банках оказался зеленый горошек... Утром мы пошли в атаку, стали карабкаться из рва наверх, поднялись, и здесь по нам со всех сторон стали бить немцы. Я нашел какой-то пенек, приладил к нему пулемет, и тут совсем рядом раздалась автоматная очередь,... и мой друг и командир расчета упал на землю, язык выпал из его рта и кровь пошла горлом. Я стал очередями бить вокруг из пулемета и слезы текли по моему лицу, так мне было жаль моего верного боевого товарища и командира..., за что погиб Вася?! За этих эстонцев, которые нас ненавидят!?

Наша атака захлебнулась, раздались крики офицеров: "Отходим!". Мы заняли оборону по краю рва и отбили три атаки контратакующих немцев, они шли на нас в полный рост, не пригибаясь, видно, что сильно пьяные... Рядом со мной в цепи лежал лейтенант.

У него заело автомат ППШ, он немного приподнялся, повернулся боком в мою сторону и стал дергать затвор, ствол его автомата был прямо передо мной. И тут раздался выстрел...- мне будто челюсть разорвало, пуля из лейтенантского автомата попала мне в лицо... Боль дикая, голова сразу свесилась вниз, я посмотрел на этого офицера и подумал, что кому я теперь буду нужен с изуродованным лицом..., говорю лейтенанту: "Достреливай!", а он бухнулся на колени и запричитал: "Что я наделал! Меня же теперь расстреляют!"... Я спросил его: "У меня лицо есть?" - "Да!" - "Тогда перевязывай!"...

Мне наложили бинты, и тут немцы опять полезли в атаку. Я снова лег за пулемет, и когда атака была отражена, взял карабин и пошел в тыл, искать санитарную палатку...

Когда меня привезли на машине в санбат, то хирург сказал: "Повезло, пуля прошла через шею в лопатку, не задев сонную артерию"... Лежу в санбате, и тут привозят этого лейтенанта, который меня ранил, у него весь низ живота в кровавых бинтах....

Меня эвакуировали на материк, а оттуда отправили в Ленинград, в челюстно-лицевой госпиталь № 1360 на Мойке. Рот не открывался даже на палец, меня взяли на операционный стол. Две женщины-хирурги делают мне операцию и при этом обсуждают новый кинофильм... Челюсть мне раздробило, хирурги достали 13 костных осколков, но рана не заживала, началась инфекция... В этом госпитале была очень тяжелая атмосфера: тяжелораненые с оторванными челюстями, изуродованными лицами, запах гниющих ран... Моя шея после ранения не поворачивалась из-за контрактуры, надо было заново учиться жевать, и чтобы разработать челюсти раз в неделю раненым давали ведро костей на палату. Рядом со мной лежал раненый боец, украинец Ситник из Изюма, ставший мне другом... В январе 1945 года меня вызвали на медицинскую комиссию и сказали, что мне дают параграф - "годен к нестроевой". Я взмолился: "Мне девятнадцать лет. Что я в обозе делать буду! Я воевать хочу!". В феврале меня выписали из госпиталя: "годен без ограничений" - и отправили снова в пехоту. Попал в дивизию, стоявшую между Либавой и Тукумсом. Серьезных боев там уже почти не было. 9-го мая 1945 года я встретил в санбате. Кругом поднялась стрельба, я спросил: "Что случилось?!" - "Война кончилась!", и тогда я вскочил и вместе со всеми стал стрелять в воздух...

Г.К. - О чем думали перед атакой? Было ощущение перед боем, что в последний раз белый свет видите?

В.А. - О возможной смерти никогда не думал... Иногда были мысли, а не подвели ли саперы, добросовестно разминировали ли проходы в минном поле. Саперы отчитывались за разминированный проход, предъявляя вывинченные взрыватели со снятых мин, но бывало, что "химичили"... Никогда не возникали мысли о том, что может наградят за бой, простые солдаты-пехотинцы, за исключением украинцев, воевали не за ордена и медали, их вообще награды не интересовали. Люди просто честно выполняли свой долг... Не знаю, даже, что точно ответить на ваш вопрос... Как и все бойцы испытывал сильное психологическое напряжение перед атакой, но заранее себя не хоронил и голову в бою не терял...

Г.К. - Как складывалась Ваша жизнь после окончания войны?

В.А. - В мае 1945 нашу часть вывели в Эстонию, в район Кингисеппа, здесь мы разбили палаточный лагерь в лесу и приступили к мирной службе. Командовал моей ротой лейтенант Смирнов, лихой офицер, которого в свое время представляли на звание Героя, но ротный любил выпить-погулять. и Героя ему не дали.

Были демобилизованы старшие возраста, нашу часть пополнили ребятами- фронтовиками 1925-1926 г.р., и здесь я познакомился с двумя ребятами, ставшими мне настоящими друзьями на всю дальнейшую жизнь. Ленинградец старший сержант Борис Рени и сибиряк старшина Лев Асмус, ставший впоследствии морским офицером, капитаном 1-го ранга. Демобилизовался я в 1950 году, уже из Германии.

В Гомель я вернуться не мог, наш уцелевший во время войны дом захватило местное начальство, и возвращать наше жилье нам никто не собирался.

Поехал в Минск, пошел работать на станкостроительный завод имени Кирова, учился в вечерней школе, затем закончил Минский станкостроительный техникум при Тракторном заводе, работал в конструкторском бюро точного машиностроения и макетчиком в макетной мастерской, на пенсию вышел в 1988 году...

| Интервью и лит.обработка: | Г. Койфман |