Я.К. - Родился в 1925 году в латвийском городе Тукумсе. Предки моей матери поселились в этом небольшом городке еще в конце 18-го века, когда первые 20 еврейских семей из Германии появились в Тукумсе. Отец мой был родом из Литвы, но его корни были из испанских евреев, изгнанных из Испании в средние века, на это указывала фамилия его предков - Карасо, которую в Российской империи нашим предкам поменяли на Карасин.

В 1915 году во время 1-й Мировой Войны моих родителей вместе с другими курляндскими евреями как "потенциальных немецких шпионов" депортировали в 24 часа из прифронтовой зоны в глубь России, в Нижний Новгород, и только в 1920 году они вернулись в Тукумс.

Я был в семье, как говорится, "поздним ребенком", мама меня родила, когда ей было 46 лет. Отец умер в мае 1940 года, незадолго до прихода Советов. Его родители, братья и сестры, после Гражданской Войны остались жить в СССР, в Минске, и отец все время мечтал увидеться с родными, но его мечте не суждено было сбыться.

У мамы была небольшая вязальная мастерская, которая нас "кормила".

Население Тукумса составляло всего 9.000 человек: 80 % - латыши, 10% - немцы и русские, и еще 10% - евреи. До прихода Гитлера к власти в Германии, евреи и немцы в Тукумсе между собой ладили, даже дружили, а после тридцать третьего года началось "выяснение отношений".

Если между взрослыми людьми, евреями и немцами городка, внешне отношения оставались корректными вплоть до самой войны, то еврейской молодежи приходилось все время показывать, что она умеет за себя постоять, постоянно происходили драки стенка на стенку с немцами и с латышами из националистической фашистской организации "Перконькруст".

В 1939 году почти все немцы Тукумса, за исключением нескольких семей, уехали в Германию, вернулись в свой "Фатерланд" по призыву фюрера.

Из Прибалтики тогда в Германию уехали многие десятки тысяч немцев.

Еврейская молодежь в нашем городке не была политически инертной, почти все ребята вступили в разные молодежные сионистские организации. Я стал членом организации "центристского толка" которая называлась "Маккаби Ха -Цаир", эта организация была немногочисленной, во всей Латвии в нее вступило 500 человек и действовала она только в четырех городах.

Другие ребята были в сионистских организациях "Бейтар" и "Ха -шомер Ха-цаир", которые готовили молодых парней для будущей жизни в Палестине.

В Тукумсе было несколько государственных школ с преподаванием на латышском языке, на немецком языке, и на идише, а также частная школа с обучением на языке идиш.

Я начал учиться в немецкой школе, но после того как власть в Германии захватили нацисты, еврейские родители забрали своих детей из этой школы, и я перешел в еврейскую основную школу, а в 1939 году был принят в латышскую гимназию, в которой успел закончить 9 классов.

Г.К. - Как было воспринято жителями города установление Советской власти в Тукумсе?

Я.К. - Это очень сложный вопрос и чтобы попытаться на него ответить, надо разделить жителей Тукумса по возрастам и национальностям. Например, евреи из поколения моих родителей, воспитанные в духе немецкой культуры и помнившие депортацию 1915 года, революцию и Гражданскую войну - встретили Красную Армию довольно сдержанно, но с надеждой что ужасы Гражданской войны никогда не повторятся. Старшее поколение не верило, что угроза с запада смертельно опасна, и что немцы под влиянием нацистской пропаганды стали способны на массовые убийства и изуверские злодеяния.

А молодое поколение, воспитанное в духе сионизма и в стремлении к социальной справедливости, приняло приход Красной Армии в город в 1940 году с воодушевлением.

У латышей тоже не было единого мнения. Небольшая часть из них была потомками латышских стрелков, вернувшихся в Латвию после революции и Гражданской войны, и эта группа встретила новую власть с радостью. Кстати, известный факт - охрана Кремля и Ленина в 1918 году была доверена Тукумскому полку латышских стрелков. Была также малочисленная группа местных подпольщиков, коммунистов и комсомольцев, которые ждали Красную Армию и воспринимали Советскую власть как единственную справедливую власть в мире.

Но большинство латышского населения города не верило в договор о добровольном присоединении Латвии к СССР и восприняло приход Советов негативно, считая что "коммунисты лишили Латвию государственности и независимости".

Через несколько дней после установления в городе Советской власти в городском парке на митинг собралось много народу. Сначала с речью выступил коммунист латыш Мазецис, освобожденный из тюрьмы, а после него слово взял коммунист -подпольщик, пожилой обувщик- закройщик Шлема Бауман. Он произнес свою речь на идиш, а не на латышском языке, мы просто не могли поверить, что такое когда-нибудь будет возможным.

Новая власть стала проводить свою политику, был сразу объявлен запрет на деятельность сионистских организаций. Стали "промывать мозги" молодежи, зазывать в комсомол.

Приехал представитель от коммунистов из "Центра", рижский еврей, бывший подпольщик, который собрал всю еврейскую молодежь и заявил нам: "Мы приказываем вам распустить свои сионистские организации. Даем вам неделю времени для роспуска и предлагаем всем вступить в комсомол! Хватит думать о сионистских идеалах! Вы теперь в СССР, в стране, где все нации равны. Палестина для вас будет здесь!"… И среди членов трех молодежных сионистских организаций начался раскол, мы провели свое собрание - "правые" хотели уйти в подполье, все "левые" решили вступить в комсомол, но большинство решило -"Поживем - увидим, какая она, Советская власть". Но, невзирая на идеологические разногласия среди еврейской молодежи Тукумса, все ребята, которым повезло в июне 1941 года уйти на Восток, считали своим святым долгом воевать с фашистами, многие из них пошли на фронт добровольцами…

Первые шаги Советской власти в определенной степени подорвали к ней доверие, так как новая власть оказалась "больно шустрой и неласковой". Партийцы вскоре занялись "раскулачиванием" и "национализацией". Но, следует особо заметить, что никакой насильственной "русификации" в 1940 году не было. В Тукумсе руководителями на все должности поставили не только бывших тукумских и рижских подпольщиков- коммунистов, но и недавно принятых в партию и комсомол жителей города, поддержавших новую власть.

Когда в Тукумс пришла Красная Армия, командиры и политработники которой сразу стали скупать в магазинах чуть ли не оптом всю одежду и обувь, мы смотрели на это и думали, что видимо в России люди ходят голы и босы, если офицеры с таким нахрапом все это покупают. Мы действительно весьма смутно представляли, как живет простой народ в СССР.

В городе стоял полк Латвийской армии, из которого сразу сделали часть Латвийского республиканского стрелкового корпуса Красной Армии. На территории красноармейской части были организованы танцы, куда ходила городская молодежь. Показывали советское кино, которое нам всем очень нравилось, особенно кинофильм "Чапаев".

Когда новые власти "занялись буржуями", то у нас "национализировали" дом, но квартиру и мамину мастерскую оставили. Вся эта "национализация" проводилась топорно, без какой -либо системы. Вот вам пример. Жила в Тукумсе коммунистически настроенная семья Хаима Фербера, у которого было шесть сыновей:Берл, Замуэль, Хонэ, Эммануэль, Даниэль и младший сын Бальфур. Пять старших братьев были коммунистами, участниками подполья, двое из них сидели в тюрьмах буржуазной Латвии за свою подпольную деятельность, а младший сын в 1941 году был комсоргом гимназии. Так у родителей этих ребят был "национализирован" дом, и они считали, что это правильный и законный акт новой власти. Когда началась война то пятеро братьев Фербер ушли на фронт добровольцами, а шестого не взяли в армию по здоровью. Их мать погибла во время немецкой бомбежки, когда пыталась уйти из Тукумса на Восток. Из пяти братьев четверо пали смертью храбрых на полях сражений, и только один брат, весь израненный, вернулся живым с войны. И если евреи Тукумса и часть просоветски настроенных латышей, рабочих и крестьян, продолжали верить в справедливые Советы и в непобедимую Красную Армию, то многие латышские националисты весной сорок первого года уже в открытую говорили, что скоро придут немцы и избавят их от "большевистского ига".

Нам, евреям, они говорили так -"Интересно, что вам в свободной Латвии не хватало, что вы Красную Армию цветами встречали? Но вам недолго осталось радоваться. Скоро немцы придут, и мы с вами за все рассчитаемся. Всех до единого вырежем!". И надо отдать должное этим погромщикам - они свое слово сдержали…

…Все понимали, что война неизбежна, люди запасались продуктами и всем другим необходимым… Последнее, что успела сделать Советская власть в Латвии до начала войны - так это депортировать в Сибирь тех, кто показался ей "неблагонадежными", так называемых "представителей буржуазии". В эту "пятую колонну" попало из самого Тукумса несколько десятков семей, всего 100 человек, остальные были "раскулаченные" из уезда. Среди этих репрессированных ста человек было 37 евреев ( 9 семей). Депортируемых собрали в теплушках на станции Тукумс -2, но состав сразу на восток не ушел, видимо, ждали, пока привезут еще людей из деревень. Мать собрала корзину с едой и сказала, чтобы я на велосипеде поехал на станцию и передал продукты нашим друзьям, угоняемым в Сибирь. Приехал к стоящему на путях составу, все вагонные двери были закрыты, и охраняли их два местных активиста с винтовками: бывший подпольщик, еврей Хейман, и латыш, наш сосед Скуя, который раньше был социал - демократом. Я хорошо знал их обоих и попросил мне разрешить передать еду товарищам, так Хейман сразу сказал - "Иди отсюда!", а сосед, латыш, за меня заступился -"Почему не позволить?". Он подвел меня к эшелону, стал открывать двери вагонов и только в третьем вагоне я увидел моего друга Макса Перельмана и отдал ему провизию…

Кто мог тогда предположить, что эти 37 человек, кого НКВД определило в "изгои" и угоняло в сибирскую ссылку -в своем большинстве останутся в живых, в том числе мой друг Макс, а те, кто по- прежнему оставались свободными советскими гражданами скоро будут расстреляны латышскими полицаями, еще самом начале оккупации.

Когда утверждают, что большинство евреев Прибалтики приветствовали новую Советскую власть, то так было на самом деле, по своей наивности евреи думали, что когда придет новый справедливый строй, провозглашающий принципы всеобщего братства, равенства и интернационализма, все будет иначе, но, как говорится, "за что боролись, на то и напоролись".

Это потом мы поняли, какая она на самом деле, власть Советская…

Мог ли тот же Хейман, так рьяно боровшийся за Советы, предположить, как его эта власть "отметит". Хейман ушел на фронт добровольцем, попал в организованный в Тукумсе отряд рабочей Красной гвардии, потом воевал в 1-м истребительном (коммунистическом) Латышском полку, в 43-й гвардейской дивизии под Москвой и Старой Руссой, был несколько раз ранен.

И как-то обозвал один сержант Хеймана "жидовской мордой", а Хейман его за это пристрелил на месте, был осужден трибуналом и попал в штрафную роту, где получив очередное ранение, смог выжить… Шлема Бауман, о котором я уже говорил, в начале войны стал комиссаром батальона в 1-м Латышском коммунистическом добровольческом полку и в конце лета 1941 года в бою под Таллином он был смертельно ранен. Когда он умирал, то попросил чтобы к нему пришел его товарищ, комиссар полка латыш Либертс. Последними словами комиссара Баумана были следующие: "Я горжусь, что в этой войне мой народ не опозорил себя"…

Прошло меньше двадцати лет, Либертс стал министром в республиканском правительстве, и как то он отбирал десять человек с отличием окончивших техникумы, которых отправляли в Россию на продолжение учебы в институты. Среди этих десяти был еврей, сын Баумана, и Либертс, хоронивший его отца на поле боя, заявил ему: "Ты никуда не поедешь, ты не национальный кадр, мы посылаем только латышей!"…

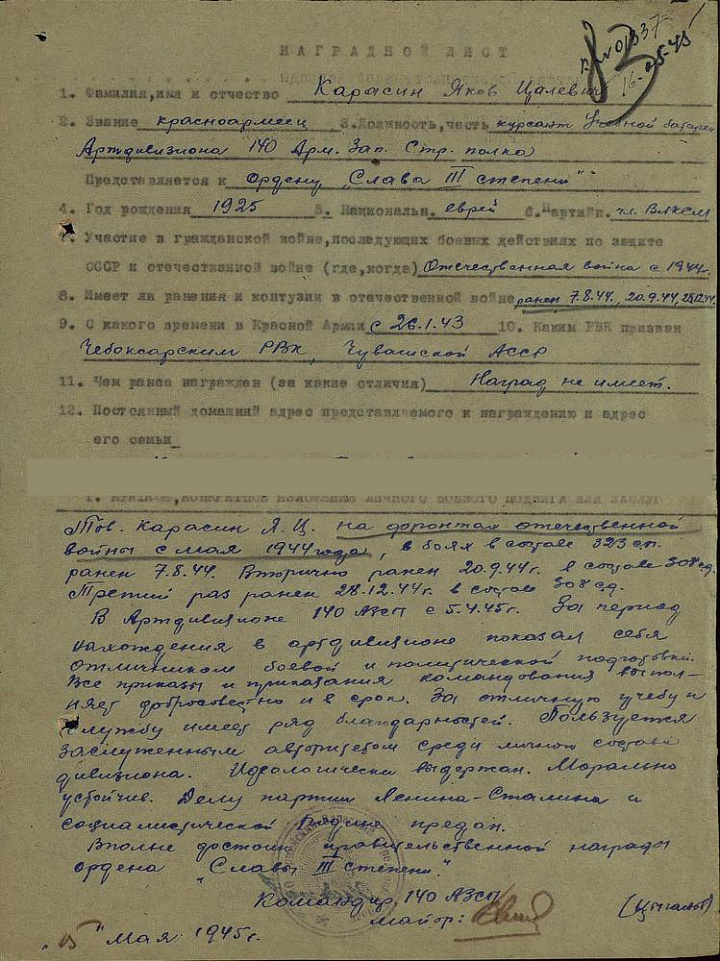

Осенью сорок четвертого года, после выписки из госпиталя я оказался в 140-м запасном полку, где ожидал скорой отправки на фронт с очередной маршевой ротой. Здесь я познакомился с одним парнем, евреем из Риги, который еще до прихода Советов в Латвию был подпольщиком - комсомольцем, в 1941 добровольно примкнул к отступающей Красной Армии. Воевал в 201 -й СД ( 43-я гвардейская Латышская СД ), был трижды ранен и награжден. Как раз прошла неделя после освобождения Риги, и этот парень обратился к начальству, с просьбой дать ему увольнительную в Ригу на один день, чтобы узнать о своей семье, оставшейся в Риге под оккупацией в сорок первом году. Ему отказали, он снова попросил - и опять безрезультатно. Тогда этот парень ушел в "самоволку", а когда он, узнав, что вся его семья погибла в гетто, вернулся через несколько дней в запасной полк, то его сразу отдали под трибунал, как дезертира. Трибунал приговорил парня к расстрелу, и я так и не узнал, заменили ему высшую меру на штрафбат или нет. И ведь не с передовой, не с поля боя он ушел, а из запасного полка, и сам в этот полк вернулся, но все равно, Советская власть, за все что он для нее сделал, за которую он свою кровь проливал, "щедро отблагодарила" его девятью граммами свинца.

Г.К. - Как Вам удалось уйти на Восток в начале войны?

Я.К. - 22-го июня нас разбудили на рассвете звуки сирены, в небе над городом "проплывали" немецкие бомбардировщики. Уже вечером в Тукумсе появились первый беженцы, и с каждым днем их поток нарастал: из Либавы, из Вентспилса, из Литвы…Местная власть разместила беженцев по деревням и приказала - "Не сеять панику!". 27-го июня у нас была последняя возможность спастись бегством. Когда я увидел, что город покидают партработники, то взял маму и сестру, и с какими-то узелками мы пошли на станцию, что находилась в двух километрах от нас. А там… - столпотворение и дикий бардак, сотни людей, а состава на рельсах нет.

Вышел начальник станции и объявил, что поездов на Ригу больше не будет. Мимом нас, пешком и на подводах, проходил поток беженцев, до Риги расстояние 60 километров, но нам этот путь было никак не преодолеть. Маме тогда было 62 года, …больная сестра…

Мы решили вернуться домой, пошли к себе назад, дорога шла в гору. Навстречу нам сосед - латыш, который при Советской власти вступил в партию. Он спросил -"Куда вы идете?"-" Домой. Поезда уже не ходят", и тогда сосед сказал - "Там, в переулке, на улице Иордана, автобус забирает партработников с семьями, может и для вас место найдется"…

Мы нашли этот автобус, который был забит " под завязку", мать с сестрой запустили, а мне говорят - "Ты уже большой, выбирайся пешком", а потом сжалились, все еще немного потеснились, и мне нашлось место. Автобус покинул город, мы проехали Юрмалу, затем два моста через реки. По дороге попали под бомбежку и здесь появились первые убитые. В Ригу мы добрались вечером, в восемь часов,, в городе уже действовал комендантский час. Водитель остановил автобус на привокзальной площади, на которой валялись сотни брошенных велосипедов, чемоданы, вещмешки. Три семьи: наша, семья Цесман( с моим ровесником Эфраимом Цесманом мы потом оказались в армии в одном взводе и были ранены в одном бою), и семья Хазан (родители с тремя детьми), - вышли из автобуса на площади, а остальные поехали дальше, на ночевку в Межа -парк, а вернее сказать, на свою погибель. Одни остались в Риге чтобы разыскать своих родных, прибывших в столицу раньше, другие думали здесь дождаться своих родных, еще остававшихся в Тукумсе. Эта задержка, остановка "на ночевку", стоила им жизни, никто из них не успел выбраться из Риги, и никто после войны в Тукумс живым не вернулся…Из "оставшихся в Межа -парке" мне особенно запомнилась семья Штром, участь которой была трагической. Глава этой семьи Лейзер Штром, бывший владелец обувного магазина, еще 14-го июня бежал из Тукумса в Ригу, чтобы избежать депортации, и он должен был встретить в Риге свою жену и детей, дочек Лею и Юту, моих сверстниц.

Но от судьбы не уйдешь, от депортации Штромы сбежали, а от немцев не удалось.

Вся семья погибла в Рижском гетто…

Мы зашли на вокзал, и страшно передать словами, что там творилось - тысячи людей штурмом брали состав, стоящий на путях: давка, свалка, крики и плач, паника. Мы еле втиснулись в один из вагонов, но могли только стоять, даже сесть на пол не было возможности, настолько плотно спрессовалась людская масса беженцев…, никто не хотел оставаться "под немцем"… Мама сказала - "Выходим", и мы снова пробивались через орущую толпу, но уже к выходу из вагона. Сидим на вокзале, а переполненный до безумия состав с беженцами так и не отправляется. Наше моральное состояние было ужасным, мы понимали, что если останемся в Риге или вернемся в Тукумс - то это верная смерть… Мы не знали что делать, куда идти.

И тут, в 23-00, появился начальник станции и сказал, что подаст еще два вагона, все кинулись к ним, но один из вагонов был занят моряками и красноармейцами, вышедшими из окружения из -под Либавы. Нам посчастливилось попасть во второй вагон, но наши беды только начинались.

От Риги до Пскова поезд шел несколько дней, так как путь на Двинск был уже перерезан, а на старой государственной границе наш эшелон задержали на целые сутки: - нас, "западников", не хотели пускать в СССР. Заградотряд из пограничников и энкэвэдэшников приказывал нам, голодным беженцам, - "Расходиться по домам!", но куда мы могли пойти, к немцам?...

Вдруг внезапно исчезли заградотрядчики, заслоны были сняты, и наш состав пошел на Псков. Несколько раз нас бомбили по дороге, люди бежали из вагонов в поле, но нам везло, бомбы не попали в цель. Это был, наверное, последний день перед захватом Пскова вермахтом.

Мы пошли с мамой в магазин на привокзальную площадь,, купить хлеба, возвращаемся, а эшелона уже нет. Маме сразу стало плохо, ведь в вагоне осталась сестра, ни слова не говорящая по -русски. Мы сели на другой поезд, и через несколько суток на одной из станций нашли сестру, а затем по дороге отстала мама, которая на следующий день догнала нас на "попутном" воинском эшелоне. Все станции и вокзалы были забиты беженцами и эвакуированными, десятки тысяч людей в июле 1941 года бежали от войны, многие терялись в дороге, порой навсегда, а потом долго искали друг друга …

Г.К. - А сколько евреев успело уйти из Тукумса на Восток?

Я.К. - Примерно четыреста человек.

Пятьсот евреев не смогли, не успели, или просто не захотели покидать свои родные места.

Все они были расстреляны еще в августе сорок первого латышскими полицаями.

Из тех евреев Тукумса, кто попал под оккупацию, выжило только десять человек, из них три девушки, освобожденные из Освенцима… Тех, кто остался в городе, ожидала страшная участь.

Еще в октябре сорок первого немцы поставили на въезде в Тукумс " плакат" со словами "Юденфрай" ( "Территория свободная от евреев").

Примерно 400 евреев (считая женщин, детей и пожилых людей), смогли уйти за старую границу. Еще в конце июня в северном городе Валк из добровольцев и из рабочих отрядов был сформирован 1-й Латышских истребительный полк. Шестнадцать тукумских евреев примкнули к этому полку. Добровольцев обучали всего 1-2 дня как обращаться с оружием, а затем полк бросили на борьбу с парашютистами и местными фашистами. Но в боях с частям вермахта под Таллином этот полк понес тяжелые потери, среди погибших было 12 наших тукумских евреев - добровольцев, а двое считались пропавшими без вести ( только после войны стала известна судьба "пропавших без вести" - оба они попали в плен к немцами и были привезены в Латвию, один из них, Арон Фельдман - был казнен в Рижской тюрьме, а второй - Лейба Фербер, был убит в тукумской тюрьме в январе 1942 года).

Двое раненых: Арон Эйхгольц и Юдель Вайнберг были вывезены последним прорвавшимся эшелоном по железной дороге из Тарту в Ленинград, и то, на "старой границе", их, раненых - "западников" пограничники из заградотряда не хотели пропускать без "особого разрешения".. Один из руководителей тукумской организации "Бейтар" Герцель Аронсон был ранен под Таллином и на транспорте его морем эвакуировали в Ленинград. Немцы потопили судно с ранеными в двух километрах от берега и только единицы из раненых, среди них Аронсон, смогли доплыть до спасительного берега. Герцель вступил в ряды Латышской стрелковой дивизии и погиб в бою 27/8/1942 года в районе села Никольское, под Старой Руссой.

Всего 100 тукумских евреев ушли добровольцами или по призыву в Красную Армию, и из этой сотни в живых остался 41 человек, и половина из этих выживших вернулась с фронта домой инвалидами, кто без руки, кто без ноги.

У меня есть список на всех: и на погибших, и на оставшихся в живых…

А когда мы возвратились с фронта домой, то знакомые латыши, бывшие соседи, стали нам рассказывать, кто убивал и выдавал евреев, при этом показывали друг на друга.

Некоторые из тукумских латышей ушли с немцами на Запад, в основном те, кто был в полицейских карательных батальонах или служил в латышских дивизиях СС.

А тех немецких пособников, кого поймали в сорок пятом году в Курляндии, отправляли в трибунал, где с ними серьезно и долго не разбирались, просто давали срок - 10 лет лагерей, за "предательство", и все. И вот в середине пятидесятых годов бывшие полицаи и каратели стали возвращаться в Тукумс из мест заключения. Один из них, латыш по фамилии Зириньш, пришел устраиваться после отбытия срока к нам в комбинат на работу. Латыши мне сразу рассказали, что Зириньш лично расстреливал тукумских евреев… Я не мог понять, почему этот убийца, руки которого по локти в крови невинных жертв оказался на свободе, как такое может произойти?!

И мне мой фронтовой товарищ и друг детства Саша Терентьев, работавший замполитом в городском отделе милиции, "прояснил ситуацию" - " Он свой срок уже отсидел как солдат войск СС, и мы теперь не можем по закону завести на него новое дело. Ничего нельзя поделать"…

Так кому нужны такие законы, если бывшие каратели и палачи продолжали наслаждаться жизнью и коптить небо…

Г.К. - Что было с Вами дальше, после того как Вы смогли перейти через "старую госграницу"?

Я.К.- Из Пскова мы поехали вглубь страны, помню, как оказались в Ярославле, где в железнодорожных тупиках и на запасных путях одновременно скопилось 26 составов с беженцами, а единственная колонка с водой и пункт питания для эвакуированных находились только на самой станции. Пойдешь за водой, пока обернешься, а твой поезд уже ушел.

И что делать, если ты ни слова по - русски не знаешь?

Мы оказались в Ивановской области, где со станции Селиваново нас развозили на подводах по окрестным колхозам. Мы оказались в двадцати километрах от Селиваново, нам выделили комнату в избе, где стояла одна железная кровать. Помню, как с дороги нам дали поесть, принесли вареную курицу. Местные нас принимали за латышей, а про евреев говорили что - "все яврэи с рогами".

С нами в один колхоз попали еще пятеро молодых латышей из комсомольцев и все они в сентябре ушли в армию, их направили в Латышскую дивизию. Наступили осенние холода и нам председатель колхоза сказал -"Перебирайтесь в город, ведь у вас нет теплой одежды.

Пусть парень устроится работать на завод, ему там дадут фуфайку и валенки".

Он был прав, ведь единственной "зимней вещью" на всю семью был мой пиджак. Мы решили уехать в Чебоксары. Сидим целый день на вокзале в Селиваново, а поезда не идут. Добрая местная женщина пустила нас к себе на ночлег, мне досталось место на печке, и дала нам крынку молока. Утром пришел поезд на Чебоксары, вагоны забиты до отказа беженцами с Белоруссии.

В Муроме от поезда отстала сестра, у которой на руках не было никаких документов и денег.

В Чебоксарах где-то сто семей эвакуированных разместили в здании заводского клуба, спали на полу. Мы оставили свои пожитки под присмотр "товарищей по несчастью", и поехали искать сестру, а в то время было легче найти "иголку в стоге сена", чем человека. На пароходе добрались до Горького, выходим с мамой на пристани, а навстречу идет наш земляк Коля Блюменталь, он был с 1923 года рождения.. Коля один из всей своей семьи успел уйти из Тукумса. Блюменталь сказал, что едет добровольцем в Латышскую дивизию, и когда мама ему предложила поехать с нами, Коля ответил -"Нет! Я решил воевать". Коля Блюменталь погиб в боях под Москвой в декабре 1941 года…

Мама мне рассказала, что здесь в Нижнем Новгороде в 1917 году умер мой дед, и мы пошли искать его могилу. Перешли через мост, а старого еврейского кладбища уже нет. Добрались поездом до Мурома, я зашел в кабинет к начальнику станции, я объясниться не могу, что ищу сестру, которая пропала неделю тому назад, хорошо хоть мама говорила по - русски.

Начальник сразу вспомнил - "Да, была такая, без денег и документов Я ее на чебоксарский поезд посадил". Мы вернулись в Чебоксары и нашли сестру в том же заводском клубе, где разместили беженцев. Нашему счастью не было предела, мы снова были вместе…

Потом из клуба нас распределяли "на постой" к местным жителям, нашу семью подселили в квартиру работницы горсовета Гордеевой, муж которой был на фронте. Гордеева отнеслась к нам очень тепло. Я пошел искать работу. Узнал, что набирают грузчиков на монтаж эвакуированной из Вышнего Волочка текстильной фабрики, прямо на улице стояли ящики с деталями от станков. Я был голодный пацан, в одном пиджаке, а работа была довольно тяжелой.

Через два месяца монтаж фабричного оборудования был закончен, и я стал работать токарем на заводе. Рядом со мной в цеху работали немцы, высланные из Поволжья. Смены на заводе были по 12 часов, во время работы кормили: давали тарелку супа из крапивы и черпак каши, еще по рабочей карточке мне выдавали 600 грамм хлеба в день. Мама и сестра по карточке "иждевенца" получали по 400 грамм хлеба. Этого не хватало. Одна беженка из Латвии устроилась работать на местный хлебзавод и тайком выносила с завода буханки хлеба на продажу.

Чтобы как-то выжить, мама продала свои золотые кольца и папины золотые часы, за вырученные деньги мы покупали хлеб у этой землячки. Сестра Ида потом заболела тифом, чтобы ее выходить требовалось усиленное питание, но что мы могли поделать…

На заводе мне дали фуфайку и ватные брюки, а валенки пришлось покупать самому.

И если я теперь мог зимой выйти на улицу и дойти до завода, то мама с сестрой сидели в доме, не имея никакой теплой одежды. Однажды к Гордеевой по дороге с фронта в служебную командировку заехали три командира, передать привет от мужа. Один из них оказался евреем, он посмотрел на нас, потом отдал свой ватник для мамы, а его товарищ оставил ватник Иде… Постепенно мы привыкли ко всему, к голоду, к холодам. У нас появились друзья из эвакуированных. Я познакомился с одним сверстником, с Ревиком Абрамяном, москвичом, находившимся в Чебоксарах в эвакуации вместе с матерью. Его мать была профессором, а отец был каким-то большим чином в системе НКВД. Помню, как они нас в первый раз пригласили к себе домой и угощали нас чаем с клубничным вареньем. Представляете, клубничное варенье в голодный военный год. До сих пор помню его вкус… Ревик был внешне похож на еврея, и в школе его постоянно били, как "жида", никто не верил, что он по национальности наполовину русский и наполовину армянин. Дальнейшей судьбы Абрамяна я не знаю, после призыва в армию я потерял с ним связь…

Г.К. - Когда призывались?

Я.К. - В январе 1943 года получил повестку на призыв, а 26 января мать проводила меня до военкомата. Надо было идти четыре километра, стоял мороз тридцать градусов.

В военкомате мне дали направление в 1-й Латышский запасной полк в Гороховецкие лагеря, Вместе со мной в Гороховец направлялись пять уголовников, только что выпущенные из тюрьмы, их тоже призвали. Мне в военкомате вручили проездные и прочие документы этих уркаганов, сказали, что я назначаюсь старшим в команде. У меня был с собой мешок с сухарями. Так ночью один из урок стал пытаться ножом разрезать мой мешок. Я не спал, сказал им -" Зачем мешок портить? Давайте просто поделим сухари на всех". Главный урка на это предложение ответил так - "А ты наш человек. Мы тебя не тронем, спи на своем мешке, только ты в наши дела не лезь". Они начали грабить на станционных базарах, куражились до Гороховца, но их так транспортная милиция не поймала. Прибыли на место, явились в штаб, показали документы, затем урок отправили в одну сторону, а меня в Латышский запасной полк, в учебный батальон.

Командовал нашим запасным полком полковник Шпонбергс.

Г.К. - Мне уже человек десять - пятнадцать рассказывали, что такого голода как в Гороховецких запасных частях не было нигде, даже в окружении в немецком тылу. В Латышском запасном полку были условия получше, или наблюдалась та же "грустная картина"?

Я.К. - Латышский запасной полк считался частью Гороховецкого военного лагеря и мы, как и остальные "запасники", испытывали тот же сильный голод. Шесть месяцев на скудном "блокадном пайке", а гоняли нас - будь здоров. Постоянные очень тяжелые учения, марш-броски, тренировки на штурмовой полосе, ползание по пластунски по грязи и болотам, учения по преодолению преград. По заведенному порядку один день в неделю все передвижения по территории запасного полка выполнялись только бегом. Жестокая муштра.

С нас все душу выматывали, а вот кормить нормально забыли. У многих от недостатка питания сначала началась куриная слепота, потом солдаты постепенно превращались в "доходяг", и всех дистрофиков стали собирать в отдельную роту для "слабосильных".

А в нашем учебном батальоне было всего три роты.

Кормили нас "помоями", началась эпидемия дизентерии, и когда в начале осени 1943 года я должен был отправиться с маршевой ротой на фронт, то и меня скосила дизентерия. Товарищи уехали воевать, а я лежал в полковой санчасти и "доходил до ручки". Когда после болезни вернулся в учбат, то меня от голода и слабости, считай, что ветром шатало.

Меня записали в другую маршевую роту, и тут произошло что-то непостижимое - был отдан приказ, запрещающий дальнейшую отправку маршевых рот в 43-ую гвардейскую Латышскую стрелковую дивизию. Оказывается, было принято решение о формирование второй национальной латышской дивизии, и всех "латышей", тех, кто еще оставался в Гороховце, передали на формировку создаваемых подразделений.

Эта дивизия стала называться 308- й Латышской СД, я был зачислен обычным рядовым стрелком во 2-й батальон 323-го стрелкового полка. Подразделения дивизии и ее артполк получили низкорослых лошадей - монголок и из- за них нас прозвали - "монгольская дивизия"…

На передовой мы оказались только летом 1944 года, когда Красная Армия подошла к границе Латвии. Нас выгрузили в Невеле, а оттуда мы совершили пеший марш к передовой, проходили по сорок километров в день, пока на догнали линию фронта и не вступили в свой первый бой.

Г.К. - Хватало латышей для пополнения национальных 43-й гвардейской СД и формирования новой 309-й СД?

Я.К. - В 1943 году маршевые роты состояли из латышей и евреев, но среди латышей было много так называемых "русских латышей", и в основном это были дети латышских стрелков, оставшихся после революции и Гражданской войны в Советской России.

До войны в СССР проживало почти 150.000 латышей, и еще десятки тысяч людей, евреев и просоветски настроенных латышей, успели убежать от немцев в первые недели войны непосредственно с территории Латвии. Поэтому, имелись "коренные" людские резервы для пополнения национальной 43 -й гвардейской СД.

Даже на примере учбата запасного полка это можно заметить: нашим комбатом был "русский латыш" Янсон (после войны стал министром), ротным командиром старший лейтенант Гельван из Двинска, взводом командовал уроженец Латвии лейтенант Бинун (погиб на фронте). Помкомвзвода - старший сержант Стурис, "русский латыш" (после войны 1-й секретарь Тукумского горкома партии). Командир моего отделения - рижский еврей старший сержант Абрамович. Кстати, выросшие в России Янсон и Стурис совсем не знали латышского языка.

В моем учебном взводе было еще два уроженца Тукумского уезда, латыши из "довоенных комсомольцев": фотограф Пиракс и Янис Лапиньш (был тяжело ранен на фронте).

В хозвзводе я увидел еще двух пожилых земляков - тукумчан, сапожников, им было по 55 лет и на передовую их не отправляли.

А вот когда стали формировать 308-ую СД, то выяснилось, что латышей и евреев, бывших граждан Латвии, уже не хватает, многие к тому времени уже погибли на фронте, например, только в декабре 1941 года в боях под Москвой 201 -я Латышская СД (с осени 1942 года - 43-я гв. стрелковая дивизия) потеряла 6.000 командиров и красноармейцев ( 60 % своего первоначального состава). Поэтому, новую 308-ую СД формировали в основном из бойцов русской национальности, и по статистике русских в этой дивизии было 50 %, латышей 37%, евреев - 8%, кроме того в дивизии служили татары, украинцы, белорусы, литовцы и представители других национальностей.

Моим напарником по котелку, например, был русский сибиряк Пашка Свирельников.

В офицерском составе большинство офицеров было из "русских латышей", которые не знали латышского языка и, поэтому, все команды и приказы отдавались только на русском языке.

Г.К. - С каким настроением шли в первый раз к передовой?

Я.К. - Когда нас отправляли на фронт, я был уверен, что живым не вернусь. Незадолго до отправки нас стали агитировать вступать в комсомол, пообещали, что сфотографируют на комсомольский билет и каждый получит лишнюю фотокарточку, для отправки родным.

И мне так захотелось послать маме фотокарточку, чтобы оставить о себе память, что я согласился вступить в ВЛКСМ.

Когда шли в первый бой, то на подходе к передовой я увидел перед собой труп нашего солдата, голову которого раздавил танк, так что от этой головы осталось было размазано по земле на полметра. От этого зрелища я впал в состояние "шокового оцепенения" и в свою первую атаку пошел, как "робот", мало что осознавая. Бежал вперед, куда-то стрелял, но прошло еще пару дней, пока я окончательно пришел в себя. В августе 1944 я получил первое ранение.

Г.К. - Вы у нас, если можно так образно выразиться, классический "живой пример", чтобы люди могли понять, какая доля выпадала рядовому пехотинцу на передовой.

Три ранения за шесть месяцев боев.

Если Вы не против, продолжим рассказ в хронологическом порядке - по боям и ранениям.

Я.К. - Первое ранение - это было в августе. Немцы отходили с боями в район Крустпилса, где по берегу реки Айквисте у них были сильные позиции, подготовленная оборонительная линия…

Мы пошли в атаку, рядом разорвался снаряд и мне три осколка попали в правую ногу.

Я упал на землю и уже не смог снова подняться. Санитары меня вытащили с поля боя, потом на носилках отнесли к подводе, которая отвезла меня и других покалеченных к месту сбора раненых. Нас собрали там человек тридцать. За нами пришли грузовики, всех погрузили в машины и мы поехали в санбат, надо было проехать километров пять от линии передовой.

В это время на машину спикировал немецкий бомбардировщик, шофер и легкораненые спрыгнули с машины и залегли в лесу, а я с остальными, с теми, кто не мог ходить, так и остался лежать на носилках в кузове. Немецкий летчик хоть и повторил заход на машину, но опять промазал, бомбы легли рядом…. Привезли меня в полевой госпиталь в Крустпилс, где медики мое ранение определили как легкое, и месяц я пролежал в госпитале ГЛР №2750.

Рядом со мной лежали два раненых земляка, мои еще довоенные товарищи: Мотеле Блюменталь ( погиб в 1945 году в Курляндии) и Эфраим Цесман ( остался в живых). Отдельно от нас лежал раненый немецкий офицер. Мы не могли понять, почему ему положили возле нас, ведь могли немца и пришибить под горячую руку. Кто он: пленный, или перебежчик?

А немец лежал на койке и спокойно поигрывал на губной гармошке. Мы с ним решили познакомиться. Он оказался немецким коммунистом, перешедшим на нашу сторону еще в 1941 году, и этот немец уже имел звание старшего лейтенанта Красной Армии. Звали его, кажется, Хайнц. Он все время находился на передовой и пропагандировал немцев через ПГУ, склонял и к сдаче в плен. Хайнц рассказывал, как ходил в разведку в немецкий тыл, как агитировал там своих соотечественников сложить оружие, и как приводил в наше расположение целые отделения "распропагандированных" немецких солдат, не желающих больше погибать "за фюрера и Фатерланд". Очень интересным человеком оказался этот немец. Через месяц меня выписали из госпиталя, выдали новые красные американские ботинки, которые жутко, до кровавых мозолей, натирали ноги. Я отправился по совершенно разбитой дороге Елгава-Рига в Ливберзе, в 140-й запасной полк, откуда через несколько дней вернулся в свой полк.

Это была середина сентября 1944 года, Шли тяжелейшие бои на Огре, это примерно в тридцати километрах от Риги. Нам противостояли латыши из дивизий СС, и в тех местах, где нейтральная полоса была узкой, и мы, и эсэсовцы, перекрикивались и переругивались друг с другом, и были случаи, что так латыши находили родню на той стороне…

Здесь произошел один боевой эпизод, по моему мнению, довольно характерный.

В батальон (к тому времени ставшим мотострелковым), пришел пьяный начальник штаба полка майор Розенфельд. Несмотря на такую "еврейско-немецкую фамилию", этот Розенфельд был чистокровным "русским латышом", уроженцем России. И стал майор матом орать на нашего комбата: "Почему не продвигаетесь!? Сачкуете!? Приказываю, посадить всех бойцов по машинам, и чтобы ты через полчаса колонной атаковал немцев. Чтобы шли напролом!". По лесной дороге к нам подошли "студебеккеры", мы повзводно залезли на машины. Нам еще дали по 500 грамм хлеба в качестве "сухого пайка", я разломил хлеб на две части и положил в карманы брюк.

Я оказался в первой машине, к которой прицепили 45-мм пушку, а в кузов загрузили ящики со снарядами. В этом месте "нейтралка" была очень широкой, километра два.

Белым днем, сразу после обеда, колонна автомашин медленно выехала на поляну, и направилась в сторону немецких позиций. Немцы, наверное, опешили, подумали, что "русские сошли с ума", откуда немцам знать, что в Красной Армии, любой приказ, даже самый глупый и гибельный, выполняется беспрекословно. Мы не доехали до немцев метров сто, как первую машину забросали гранатами из траншеи боевого охранения. По нам сразу был открыт внезапный огонь из многих стволов, били с расстояния 20-25 метров. Водитель и взводный, сидевшие в кабине, были моментально сражены гранатными осколками, а на дно кузова падали раненые и убитые бойцы. Колонна встала, и, начиная с третьей машины, все "студебеккеры" быстро развернулись и на скорости умчались назад в лес, и только две подорванные, расстрелянные в упор машины, трупы, и горстка уцелевших бойцов остались перед немецкой траншеей боевого охранения. А нам, тем, кто успел спрыгнуть со "студеров", и кого не задели пули и осколки - нам куда деваться? Бежать назад - моментально перестреляют в спину. И мы рванули вперед, прямо в траншею к немцам, всех перебили. Один немец попытался сдаться в плен, поднял руки вверх и заорал: "Пане! Не стреляйте! Я поляк!", но и его пристрелили, куда его было девать…

А основные немецкие позиции находились в 80-100 метрах от нас и оттуда по нам открыли жуткий огонь, головы не поднять. Я залег в одиночном окопе, надо было бруствер саперной лопаткой перекинуть в сторону немцев, но невозможно, огонь настолько плотный и сильный, что словами не передать. Приготовился к немецкой атаке, но немцы на нас не пошли.

Я до сих пор не могу понять, почему они этого не сделали. Ведь истребить нас им бы не составило никакого труда, ну сколько нас там было, всего человек десять… Мой вещмешок остался в кузове "студера", я сунул руку в карман, а там хлеб, "сухой паек". Лежу на дне окопа, жую хлебушек, а сам думаю, последний раз в жизни ем, отсюда уже не выбраться живым… А немцы все не атакуют…Напряжение стало спадать, я просто решил подороже отдать свою жизнь, оставил одну гранату для себя. Наступил вечер, и в темноте с нашей стороны приполз боец и передал приказ выжившим в засаде: "Можно отходить, только пушку обязательно отцепите и прикатите назад". Мы выползли из окопов, отцепили "сорокопятку" и покатили ее в сторону "нашего леса", но прибежал другой связной и передал новое распоряжение: "Занять оборону у мостика через ручей". Это где-то на половине дороги к своим. Там уже находились два расчета ПТР.

Ночью небольшая группа немцев пошла на нас в атаку, но мы отбились. А утром мы снова пошли в наступление. Мы материли и проклинали этого майора, из-за пьяной выходки которого погибло столько ребят. Через несколько дней этого Розенфельда убило, и опять все случилось по "пьяной лавочке". Он напился "до чертиков", взял в штабе полка полковое знамя и пришел в первый батальон. Вылез на бруствер и, с криком: "В атаку!За мной! За Родину!", пошел вперед на немцев, но он не прошел и двадцати метров, как немцы первым же снарядом его угробили, прямое попадание. Хорошо хоть знамя полка бойцы смогли потом вытащить назад…

Второе ранение я получил при следующих обстоятельствах. Мы куда-то шли с командиром отделения и попали под очередной артналет. Укрылись в какой-то ямке, прижались к земле, при этом оказались спинами друг к друг. Рядом разорвался снаряд, сержанту множественные осколки попали в голову, раздробили лицо. А мне один осколок, пробив вещмешок и котелок, врезался в спину. Нас подобрали санитары и мы оказались в санбате 43-й гвардейской СД, где среди врачей я увидел свою родню, двоюродную сестру Зузу Шумахер и ее мужа, военврача Илью Спокойно. Зуза ушла в армию добровольно, после того как на фронте погиб ее брат, Хаим Шумахер.

Сержант скончался в санбате, а меня отправили в полевой госпиталь, где я пролежал целый месяц, а затем снова, через 140-й ЗАП, вернулся в свою часть. В этом ЗАПе уже было полно местных латышей, призванных из только что освобожденных районов Латвии, было и немало дезертиров из латышских дивизий СС, которых также мобилизовали в Красную Армию.

Как-то объявляют перед строем: "Комсомольцы, имеющие не меньше двух ранений и не находившиеся на оккупированной территории - явиться в штаб батальона!". Таких набралось десять человек, включая меня. Приходим в штаб, а там заседает мандатная комиссия из офицеров, куда-то отбирают. Дошла моя очередь, захожу в комнату. Спрашивают: "Фамилия, имя, отчество?", и все прочие данные. Дошло до национальности - "Еврей", офицеры между собой так странно переглянулись и главный произнес: "Вы свободны. Можете идти". Оказывается, они набирали людей на курсы национальных кадров для советской работы на освобожденных территориях, а я кто - еврей, и какая им разница, что несколько поколений моих предков жили в Латвии, я ведь для них "чужой", "инородец". Но нет худа, без добра. Потом узнал, что эти девять ребят, латышей, прошедших мандатную комиссию, вместо тыловых курсов попали в войска НКВД, на борьбу с "лесными братьями" и прочими прибалтийскими партизанами.

Я вернулся в свой батальон, который стоял под Добеле. От нашей роты осталось человек тридцать, среди них один офицер (старший лейтенант, ротный) и два сержанта. Ротный назначил меня своим связным. Немцы были уже прижаты к морю, находились в "Курляндском котле", а мы все время атаковали немецкие позиции. Весь "Курляндский котел" изрыт линиями траншей, одну траншею захватим, а за ней сразу идет вторая линия, и казалось, что нет им конца. Все время мы проводили разведки боем, имитировали наступление на разных участках, нас постоянно перебрасывали вдоль линии фронта и бросали в атаку. Мы должны были своим шумом, стрельбой, имитацией наступления, ввести немцев в заблуждение, чтобы они решили, что на данном участке против них собраны большие ударные силы русских. Самые тяжелые для нас бои были в ноябре - декабре 1944 года. Мы брали штурмом несколько латышских поселков, один за другим, а в каждом таком поселке посередине стоит церковь, на которой обязательно сидели по одному-два немецких снайпера, своим точным огнем портившие нам много крови. Тут уже было не до церемоний, сразу просили артиллеристов, чтобы они подавили снайперские точки.

Один раз передовая шла по опушке леса. Нам придали артиллеристов, и ротный, взяв меня с собой, пошел с артиллерийским офицером на рекогносцировку. Они встали в полный рост, и старший лейтенант стал рукой показывать артиллеристу цели. Я подумал, что они окончательно сдурели, там снайперы без передышки " работали" по всему переднему краю. Залег рядом, жду когда они закончат свои дела. И тут ротный падает на землю и кричит -"Я ранен, вытащи меня!".

Пуля снайпера попала ему в ступню правой ноги, а артиллериста второй пулей - наповал.

Я потащил его на себе, и в двухстах метрах позади наших окопах увидел подводу, ездовой ехал в тыл, я положил на нее ротного, он отдал мне свою планшетку, приказал, чтобы я передал ее сержанту. Только вернулся в окопы, как началась атака. Через несколько дней, в очередной атаке меня посекло осколками мины, осколки попали в грудь, в шею, в лицо. Меня перебинтовали и из санбата отправили в госпиталь № 504. Через несколько дней я пришел в себя, и ребята мне рассказывают, что здесь в подвале под арестом сидит в ожидании трибунала раненый офицер, "самострел". Прохожу мимо этого подвала, и слышу крик из "окошка" -"Связной! Родной! Тебя сам Бог мне прислал! Ты единственный, который видел, как меня ранило! Сходи в СМЕРШ, дай показания!". Это был мой ротный, которого обвинили в самостреле. Я пошел к "смершевцам", рассказал, как дело было, и старшего лейтенанта оправдали, выпустили из-под ареста.

В марте 1945 года меня выписали из госпиталя и я в третий раз оказался в 140-м ЗАПе. И тут приезжают "покупатели" - артиллеристы, набирают людей в ИПТАП.

Артиллеристов не хватило, так недостающих людей они добирали из пехотинцев, имеющих боевой опыт и возвращающихся в строй после лечения в госпиталях. Отбирали в артиллерию так: надо было сесть на лошадь без седла и проехать десяток метров, если не упал с коня - берут в артиллеристы. Сказали, что полк будет штурмовать Берлин, а я все время мечтал, очень надеялся, что буду брать эту проклятую германскую столицу, и там, в этом логове, отомщу немцам за все сполна. Я записался в артиллеристы, меня взяли в одну из батарей, орудийным номером в расчет 76-мм орудия. Со мной в этот полк записался пожилой тукумчанин, Зелик Перлман, бывший сапожник, который оказался в ЗАПе после ранения и выписки из госпиталя. Но вместо берлинского направления из Курляндии эшелон с орудиями и личным составом артполка отправили на юг. Мы прибыли на границу с Румынией, и здесь ждали, пока нас "переведут" на другие рельсы. Это был уже апрель 1945 года. Полк разместился в 40 километрах от Бухареста, в захолустной деревне Стринба, где мы ожидали отправки на передовую. Но повоевать мы уже не успели, войну закончили без нас. Здесь, в Румынии, нас застало известие о капитуляции Германии. Не верилось, что война закончилась, и мы остались в живых…

Вскоре командование нашего артполка решило провести парад, в честь нашей Победы.

Наспех была сколочена трибуна, приехали представители союзников, и мы строем проходили мимо трибуны и кричали - "Ура!"…

Г.К. - Как проявили себя в боях латыши, мобилизованные в Красную Армию в 1944 году, после освобождения восточных районов Латвии?

Я.К. - На фронте все становились смелыми, от безвыходности.

Офицеры и заградотряды стояли за спиной, хочешь - не хочешь, пойдешь в атаку…

Если в 201-й стрелковой Латышской дивизии(43-я гв. СД), почти полностью состоявшей из добровольцев, коммунистов и комсомольцев, был главный лозунг еще времен Гражданской Войны -"Латыши пулям не кланяются!", то в 308-й СД народ был разный.

Когда меня со вторым ранением везли на подводе в санбат, то из леса вышел сержант, остановил подводу -"В чем дело, рядовой?!" -"Я ранен, осколочные" -" А… Если осколочные… Ладно, проезжайте". Мне ездовой говорит - "Этот из заградотряда"…

В наступлении исчез солдат из нашего батальона. Через три недели, когда нас отвели во вторую линию на пополнение, то его привезли назад, в полк. Оказался дезертиром, и его расстреляли перед строем полка… Допустим, солдат, латыш по национальности, простой крестьянский парень, мобилизованный осенью 1944 года, попал в стрелковый батальон.

И немцы ему в оккупации не нравились, и к коммунистам у него нет особых симпатий, но призвали его в армию, дали винтовку в руки, наскоро обучили и послали в стрелковую цепь.

И скажем, что этот боец не является коммунистом или комсомольцем, патриотом Советской Родины, и не имеет к немцам личного счета, не горит желанием мстить.

А в бой, на смерть, он обязан идти, если взял в руки винтовку и принял присягу.

Раздается команда -"В атаку!". Рядом с ним ротный командир кричит -"Вперед, ребята!".

По нашим окопам в эти минуты идет сильный обстрел. Ну и куда этому пехотинцу деваться? Начнет медлить, "телиться", так ему сразу ротный свой пистолет прямо "в морду сунет". Героями нередко становились, я повторюсь, от безысходности. Все шли в бой, все поднимались в атаку…Или пуля в грудь, или в спину… Кстати, ни разу не слышал, чтобы кто-то, поднимая в атаку, кричал - "За Сталина!"…

Г.К. - Были проблемы на "межнациональной почве"?

Я.К. - Непосредственно на передовой такой проблемы не было.

Дивизия была все-таки национальной, и в какой-то степени национальность того или иного бойца всегда подчеркивалась, даже в выступлениях замполитов, но между простыми бойцами отношения были товарищеские. Я только одного не мог тогда понять, почему "русские евреи", попавшие к нам в батальон, зачастую скрывают свою национальность, ну чего скрывать, если судьба твоя такая, родиться и жить евреем? Мы, молодые латышские евреи, были в этом аспекте другими, у нас не было выраженного "галутного комплекса неполноценности", мы были более раскованными и гордыми, и если бы меня кто-то из бойцов или офицеров обозвал бы на фронте " пархатым жидом" - я бы застрелил его на месте, ни секунды не раздумывая.

Г.К. - А после войны?

Я.К. - Вернулись выжившие евреи в Тукумс после войны, домой, где нас никто не ждал.

Я возвратился домой в ноябре 1945 года, меня демобилизовали по указу "О трех ранениях". Иначе бы пришлось еще пять лет служить в армии. После окончания войны наш полк перебросили из Румынии на Украину, в Первомайский район, где солдат распределили по колхозам, мы помогали крестьянам собирать урожай. Потом полк отправили в Одессу, где нас стали расформировывать. Из "тыла" прислали не воевавших молодых сержантов, но где им было обуздать фронтовиков. Нашу батарею одно время использовали как грузчиков в Одесском порту, мы разгружали суда, привозившие в СССР всякое добро и оборудование, полученное по репарациям. Эти корабли загружались в портах Болгарии и Румынии, и прибывали в Одессу. Один раз пришло судно, трюм которого был полностью заставлен роялями, мы их проклинали, такие они были тяжелые. А в ноябре меня демобилизовали, выдали проездные документы, сухой паек на неделю, посадочный талон. Добирался домой поездом, через Москву. На московской станции увидел на перроне своего бывшего командира. сержанта Абрамовича, он не мог попасть в наш вагон, забитый демобилизованными до предела. Я через окно вагона передал ему свой посадочный талон, и он смог попасть внутрь, дальше поехали вместе.

Когда я вышел на перрон вокзала в Риге то увидел, как навстречу мне идет мой бывший ротный с девушкой. Заметив меня, ротный кинулся меня обнимать -"Карасин! Дорогой! Вот моя невеста, у нас сегодня свадьба! Пошли с нами!", но я не мог, поезд на Тукумс уходил через час, и мне хотелось побыстрее увидеть маму, ведь с момента нашего расставания прошло почти три года.

Я пожелал своему командиру счастья, и поехал домой. Мама уже вернулась из эвакуации, но наш дом был разрушен, и нашу семью по решению горсовета подселили к богатому латышу, он имел квартиру из четырех больших комнат, а нас поместили в пятую, маленькую комнату, вход в которую был со двора. Так этот владелец квартиры, как напьется, орал нам по ночам через стенку -"Скоро придут американцы и мы вас всех в землю живьем закопаем!". Я терпел эти выступления какое-то время, но в очередной раз, когда он стал орать, просто избил его, он потом заткнулся.

В Тукумс уже вернулись из армии несколько пожилых "нестроевых" евреев и несколько молодых еврейских парней, комиссованных после ранений по инвалидности.

Одним из фронтовых инвалидов был Иосел Вайнберг, ему на фронте оторвало руку и ногу, передвигался он на костыле. Зашли мы как-то с Вайнбергом в магазин, а там стоя два вдребезги пьяных молодых латыша, Посмотрели они на нас и тут один из них произнес: "Где мы найдем такую мать, чтобы нам нового Гитлера родила". Это было уже "через край"…

Вайнберг стал бить их костылем, я руками…

В 1948 году пошел слух, что в Риге набирают добровольцев, воевать за независимый Израиль. Пока думал, записываться ли мне на эту войну, или нет, всех кто первыми подал заявление, с просьбой отправить на войну в Палестину, арестовали и посадили по 58-й статье, но мой товарищ Герш Кессенберг успел сбежать из Риги прямо перед арестом.

Шли годы, но "пролетарский интернационализм" оставался большей частью лишь на бумаге. Работал в мехколонне. Мы находились "в поле", и один раз я заметил памятник погибшим бойцам и офицерам Красной Армии, на плитах были сотни фамилий, и я не мог понять, почему каждая вторая фамилия - еврейская, а каждая третья - литовская. Потом мне рассказали, что на этом месте находился медсанбат 16-й Литовской Краснознаменной стрелковой дивизии и умерших от ран и погибших - хоронили здесь. Постоял у памятника, возвращаюсь в вагончик, где жили рабочие, а в этом момент там дерутся двое пьяных, русский и латыш, а остальные работяги сидят за столом, выпивают. Я стал разнимать дерущихся. И тут латыш посмотрел на меня, и говорит русскому - "Что мы друг друга бьем?! Давай лучше жида изобьем!".

Услышав такое механизаторы встали из - за стола и надавали этим двоим по шее.

Юношескую мечту об отъезде на историческую родину я смог осуществить только в 1971 году. Первый раз подал документы на выезд в 1966 году, но получил отказ, и только после четырех отказов мне разрешили выехать из СССР в Израиль.

Г.К. - С каким оружием воевали?

Я.К. - Трофейным оружием почти не пользовались, хватало своего.

Я предпочитал карабин или винтовку, за хороший точный бой и дальность стрельбы.

На заключительном этапе войны пехота уже не играла первостепенную роль, немцев давили артиллерией и танками. Помню, как нас отводили с передовой по одному отделению в тыл, на обед к полевой кухне, Рядом - позиции артиллеристов. Они нам говорят -"Пехота, ложись на землю и затыкай уши. Сейчас начнется концерт". Началась артподготовка, которая продлилась два часа, и казалось, что от сотен взрывов снарядов содрогается не только земля, но и небо…

Г.К. - "Трофейный" и "наградной" вопросы.

Я.К. - А какие могли быть у пехотинцев трофеи? Что мог рядовой пехотинец засунуть в свой "сидор"? Ничего. Там кроме пачки патронов, пары гранат, пары сухарей, сменных портянок ничего больше не было. Никто из нас трофеи не имел и не искал, поскольку выжить не надеялся.

Ходили в обмотках, в прожженных у костров шинелях, радовались каждому прожитому дню…

А наградами рядовых пехотинцев тоже не особо баловали, меня пару раз представляли, да не успел получить из- за ранений. Только в июне 1945 года мне вручили орден Красной Звезды.

Г.К. - У Вас были свои фронтовые "пехотные" приметы и суеверия?

Я.К. - Когда во второй раз меня ранило, я не хотел менять свою гимнастерку с дыркой от осколка. Верил, что теперь меня эта гимнастерка сбережет, и носил ее, как талисман, до самой демобилизации. Но все эти "приметы и обереги" не стоили ломаного гроша, наша судьба решалась кем-то свыше…

В пехоте не знаешь, когда наступит твой смертный час, можно было погибнуть " на ровном месте". Как -то наши танки пошли вперед, проутюжили позиции немцев и повернули назад. Смотрю, наш Т-34 идет на скорости, прямо на мой окоп, и когда до танка оставалось метров 5-6, я увидел, что мой окоп точно попадает между гусеницами танка, волноваться нечего.

Танк остановился в метре от окопа, механик -водитель высунулся из люка, крикнул мне - "Пехота! Вылезай!". Я вылез из окопа, танк пошел дальше и … раздавил мой окоп "всмятку"…

Если в атаку идешь в первой цепи, значит, и первая пуля твоя. В одном из боев мы пошл в атаку сразу за огневым валом, немцы открыли по нам сильный пулеметный и минометный огонь, и в этом бою я как раз шел впереди других. Но тут случилось страшное, видимо, артиллеристы сбились с прицела, … своя же артиллерия дала два очередных залпа - снаряды точно упали в нашей второй и третьей цепи, много ребят погибло. С нами были артиллерийские корректировщики с рацией, по их команде огонь орудий был прекращен, но и наша атака захлебнулась. Все залегли, пришлось отползать на исходные позиции, а на поле боя остались трупы бойцов, погибших в результате чужой ошибки.

| Интервью и лит.обработка: | Г. Койфман |