Родился я 2 июля 1925 года в городе Запорожье. Нас в семье было четыре человека – отец, мать и двое сыновей. Мой отец Борис Наумович был 1884 года рождения, работал в областной конторе «Заготзерна» старшим инспектором по качеству и хранению зерна. Семья сначала жила в Днепропетровске, а в 1925 году переехала в Запорожье, где я и родился. Отец постоянно был в отъезде – ездил по всем колхозам и отвечал за хранение зерна. Во время 1-й мировой войны отец воевал в армии Брусилова, дослужился до чина поручика, был командиром артиллерийского взвода. После революции пошел в Красную Армию, воевал на должности командира батареи, потом заболел тифом и уже в конце гражданской войны уволился из армии по состоянию здоровья. В 1920 году отец с мамой поженились. Моя мама была на пятнадцать лет младше отца, 1899 года рождения, ее звали Евгения Осиповна. Она всегда занималась домашним хозяйством, никогда в жизни не работала – растила детей. Жили мы в центре города, дом стоял на углу улиц Артема и Чекистов, возле гостиницы «Интурист». Квартирка у нас была двухкомнатная, но очень маленькая.

Родился я 2 июля 1925 года в городе Запорожье. Нас в семье было четыре человека – отец, мать и двое сыновей. Мой отец Борис Наумович был 1884 года рождения, работал в областной конторе «Заготзерна» старшим инспектором по качеству и хранению зерна. Семья сначала жила в Днепропетровске, а в 1925 году переехала в Запорожье, где я и родился. Отец постоянно был в отъезде – ездил по всем колхозам и отвечал за хранение зерна. Во время 1-й мировой войны отец воевал в армии Брусилова, дослужился до чина поручика, был командиром артиллерийского взвода. После революции пошел в Красную Армию, воевал на должности командира батареи, потом заболел тифом и уже в конце гражданской войны уволился из армии по состоянию здоровья. В 1920 году отец с мамой поженились. Моя мама была на пятнадцать лет младше отца, 1899 года рождения, ее звали Евгения Осиповна. Она всегда занималась домашним хозяйством, никогда в жизни не работала – растила детей. Жили мы в центре города, дом стоял на углу улиц Артема и Чекистов, возле гостиницы «Интурист». Квартирка у нас была двухкомнатная, но очень маленькая.

Мой брат Гутман был старше меня на четыре года, после окончания десятилетки в 1939 году был призван в армию, служил в саперно-штурмовой бригаде, должен был увольняться летом 1941 года, но этому помешала война. С фронта он успел написать нам только три письма и погиб в 1941 году под селом Красным в Бессарабии.

В июне 1941 года я закончил восемь классов. Учился я очень хорошо, потому что увлекался математикой, у меня было много книг известного математика Перельмана: «Занимательная арифметика», «Занимательная геометрия», «Занимательная тригонометрия» и другие. Поэтому школьную программу по математике я обгонял почти всегда. И по другим предметам у меня все было хорошо, много времени тратил на физику, химию. Еще очень любил литературу, выступал на сцене, пушкинского «Евгения Онегина» всего знал наизусть. В общем, 8-й класс закончил с отличием. Школа была украинская, а мои родители говорили по-русски, поэтому по-еврейски я знал только выражение «киш мир ин тухес».

– Репрессии 30-х годов коснулись Вашей семьи?

– Да, репрессии нас затронули. В 1937 году в городской газете «Червоне Запоріжжя» на последней странице появилась статья «Враги народа», которая касалась организации «Заготзерно». В этой статье писалось, что в организации сидят враги, которые заражают зерно клещом, долгоносиком, травят его, гноят и так далее. И конечно, отца сразу сцапало НКВД, да и вообще, они посадили весь коллектив «Заготзерна»! В то время было достаточно кому-нибудь написать на тебя заявление, и завтра тебя уже арестуют. А когда арестуют, то будут мучить, бить, только чтобы признал обвинение. Отец просидел два месяца, ни в чем не сознался. Что там с ними только не делали – и били, и пытали, но никто из них ни в чем не сознался, потому что это все было вранье. Потом оказалось, что это начальник пожарной охраны «Заготзерна» по науськиванию «органов» написал кляузу на своих товарищей по работе – якобы он сам видел, что они плохо работают и все прочее. Но, во-первых, за них заступился обком партии – к ним начали приходить письма от председателей колхозов о том, что арестовали честных людей, что никаких фактов вредительства нет. Во-вторых, в нашем дворе жила женщина, старая революционерка, член партии с 1915 или 1917 года, которая хорошо знала отца. Она пошла в обком партии, там создали комиссию, проверили это дело и всех выпустили и восстановили на работе. Мало того, даже выплатили зарплату за эти два месяца. Ну, а то, что люди намучились, уже ничем не возместишь.

Я очень любил играть в футбол, в волейбол. Недалеко от нас находился Дом Спорта, и я каждую субботу ходил туда играть. Будучи пацаном, я уже играл в футбол вместе со взрослыми. Бить как следует, я, конечно, еще не мог, но пасовал неплохо. В общем, физически был развит хорошо, рост у меня был 170 см – для того времени это был нормальный средний рост. Это сейчас народ пошел высокий.

У нас была большая дружная компания ребят, в школе был очень дружный класс – почти каждые выходные собирались вместе и гуляли в парке, именины всегда справляли вместе. И в нашем дворе люди жили дружно – у нас был такой замкнутый двор, а в конце двора небольшой садик, в котором была колонка с водой. Утром просыпаешься и видишь – все идут к этой колонке за водой. Когда бывало жарко, жильцы дома расстилали под деревьями покрывала и вместе отдыхали. У наших соседей была лодка, на которой мы плавали по Днепру, ездили на остров Хортицу. По субботам мы с братом шли на базар, покупали там гуся или курицу, мать их фаршировала. Сколько помню себя, каждый год мы закалывали кабана. Своих свиней мы кормили зерновыми отходами с веялок, которые выдавали отцу и привозили нам конными арбами. Так что жили средне – не богато, но и не бедствовали. Голод 1932-33 годов нас не затронул. Запорожская область сильно пострадала от голода, но в самом Запорожье этого почти не чувствовалось. Хотя мы с пацанами стреляли из рогаток воробьев, голубей, мать их варила и раздавала тем, кому это было нужно. А отец, приезжая с элеваторов, каждый день привозил мешочки с зерном для пробы в лабораторию. И после лаборатории он приносил это зерно домой, и мать делила его чашкой для наших соседей. Еще хлеб выдавали по карточкам, поэтому жить можно было.

– Вы помните день начала войны?

– Я был в гостях у тетки в Днепропетровске, и там по радио узнал, что началась война. Что мне оставалось делать – побежал на вокзал, купил билет на поезд. Поезд на Запорожье шел ночью, и когда мы переезжали через Днепр, то кондуктор сказал нам, что немцы уже бомбили Днепрогэс. Потом они бомбили Днепрогэс каждый день, все вокруг было разбито, но ни одна бомба не попала ни в шлюзы, ни в дамбу. Утром 23 июня я был в Запорожье, пришел домой. Я уже был комсомольцем, поэтому пошел в комсомольский истребительный батальон, которые были созданы для борьбы с вражескими диверсантами. В июле нас послали в село Беленькое для охраны полей – ходили ночью по двое, смотрели, чтобы никто не поджег хлеб. Однажды мой напарник заболел, и я пошел один – ходил-ходил по полям, устал, присел отдохнуть и заснул. Просыпаюсь – уже светло, и не могу понять куда мне идти. Часа четыре ходил, пока не вышел на дорогу. По дороге как раз ехали на телеге два мужика: «Ти хто такий?» Я рассказал, а они мне говорят: «Ану сідай, поїхали з нами!» Привезли меня в какое-то село, докладывают в сельсовет: «Тут якийсь шпигун ходить!» Тут уже народ собрался на меня посмотреть, сколько я им ни объяснял, что я из Запорожья, из комсомольского батальона – ничего не помогает, никто меня не слушает! Привели меня к какому-то начальству:

– Откуда ты?

– Из Запорожья, учусь в 8-й средней школе, наш комсомольский батальон находится в Беленьком.

– Как твоя фамилия?

– Немойтин.

– А Борис Наумович – это твой батька?

– Мой.

Этот начальник как закричит на мужиков:

– Та який же це шпигун?! Ану ідіть геть звідси! Це ж нашого Бориса Наумовича син!

В общем, отвезли меня на вокзал, милиционер бесплатно посадил на поезд, и я приехал домой. Через два дня вернулся в батальон, но его уже стали расформировывать, так как немцы были уже недалеко от Запорожья. Кончался июль, и отец сказал нам с мамой: «Уезжайте!» Он с утра до ночи мотался по селам, занимался отгрузкой зерна – его везли в Россию, куда-то за Смоленск. В это время областная контора «Заготзерна» формировала эшелон на Северный Кавказ. Мы собрали вещи, какие можно было собрать, упаковали их в два чемодана и две сумки. Мама взяла все деньги, которые у нас были, я надел на себя костюм и поехали. Дорога прошла благополучно, нас ни разу не бомбили, по дороге получали питание в пунктах кормления. Эшелон шел в Краснодарский край, город Невиномысск, а оттуда нас привезли в какое-то село недалеко от города. Все было хорошо организовано, уже было расписано, кого в какую хату поселять и все остальное. Меня пристроили подручным к кузнецу, главными моими заданими было насыпать уголь в горн, раздувать его, подавать инструменты. Ну и конечно, я научился работать кувалдой, плавить металл, паять, варить.

Пробыли мы там месяца полтора, и отец написал матери письмо, чтобы мы уезжали оттуда. Дело в том, что в Запорожской областной конторе «Заготзерна» была договоренность, что все эвакуированные сотрудники должны были собраться в Омске в областной конторе. Отец уехал в Омск последним ешелоном с зерном, и там его назначили заместителем директора элеватора в село Большеречье.

Мы с мамой сели в эшелон, который шел в Омск и поехали через Сталинград, Поворино, Балашов, Свердловск. Поезда, между прочим, ходили очень точно. Тогда наркомом путей сообщения был Каганович, так при нем по поездам часы можно было сверять! Ночью выгрузились в Омске, вокруг горят лампочки, что-то гудит. Я спросил у людей, что это такое, мне ответили: «Это моторостроительный завод, его из Запорожья эвакуировали, работает под открытым небом». Я как посмотрел вправо и влево – сколько видит глаз, везде работают станки, в каждому подведен свет, и работают пацаны. И в снег, и в грязь, и в бураны они работали. Я восхищаюсь этими людьми! Всю войну там работал этот завод, со временем построили цеха, накрыли их крышей.

В областной конторе «Заготзерна» нам дали направление в поселок Большеречье – это 250 километров на север от Омска по Иртышу. Лед на реке еще не встал, а в Большеречье как раз шел пароход с баржей, и на нем мы приплыли туда. Что мне было делать в Большеречье? Учиться? Школа не работала, все были заняты на работах – и взрослые, и дети. Я походил недельку, и тоже решил идти работать – что сидеть дома? Мама заготавливала продукты на зиму – морозила молоко, мясо. Зимой в тех краях все дороги заносит снегом, подвоз бывает очень редко, поэтому люди запасаются на всю зиму.

Отец сказал мне: «Иди работать в «Заготзерно» машинистом». Я пошел, там у них был большой элеватор, где была установка ХТЗ-НАТИ производства Харьковского тракторного завода. Это такой огромный трактор, который запускается на бензине, а работает на березовых чурках. И каждые тридцать минут нужно насыпать два ящика этих чурок в бункера. Когда открываешь крышку бункера, оттуда валит такой густой белый дым, что чуть не падаешь в обморок! Что я только не делал: и завязывал лицо мокрой тряпкой, и уменьшал обороты двигателя – ничего не помогало, все равно мучился от этого дыма. Работал по двенадцать часов, а сменщицей у меня была жена механика. Они были немцы, у них было четверо детей. Его звали Курт, фамилии сейчас уже не помню. Очень хороший был механик, многому меня научил, рассказывал и показывал, как работают механизмы. В конце этой установки ХТЗ-НАТИ стоял возбудитель и 100-киловаттный генератор, и таким образом установка освещала элеватор, контору «Заготзерна» и частные дома почти всего прилегающего района. Работали мы без выходных и без праздников – я все ночи, а жена механика все дни. Я ночь отработаю, часа три посплю, а потом еще и лазаю по столбам, протягиваю провода к Иртышу, чтобы можно было подключать электричество к эскалаторам и грузить зерно на баржи не вручную, а подавать мешки на эскалаторы. Ремонтировали эту установку ХТЗ-НАТИ вместе с механиком, а еще он научил меня делать ключи, кастрюли, ведра, паять эмаль, выпиливать, выстругивать. Люди услышали, что я занимаюсь починкой посуды, стали тащить мне тазы, кастрюли, ведра. Я им говорил искать старую ненужную эмалированную посуду, оббивал с нее эмаль и мелко крошил ее. У нас стоял горн, были угли. Я добела накалял на горне поврежденное место, сыпал на нее эмаль, эмаль расплавлялась, я выравнивал ее специальным правилом, и готово – на этом месте больше никогда не потечет! Еще я нашел у нас на складе штук двести рефлекторов, они имеют вид эмалированной тарелки с дыркой посередине. Я стал запаивать эти дырки, и получались тарелки. Люди пошли ко мне за этими тарелками – тот несет хлеб, тот несет яйца, тот несет молоко. Так я и подрабатывал, а еще делал бидончики для молока, кастрюли, ведра. Я так хорошо освоил это ремесло, что даже сейчас могу делать всю эту посуду.

Так и работал, не покладая рук, весь 1942 год, до самого призыва в армию. Мужчин в селе почти не осталось – всех возрастом от восемнадцати до сорока пяти или пятидесяти лет забрали на фронт. В «Заготзерне» работали почти одни женщины, а мужиков было совсем мало – то какой-то инвалид, то старик. На грузовике-полуторке водителем работал немец, его фамилия была Кардан – помню, зимой он ездил без перчаток даже в пятьдесят градусов мороза! Руки у него были черные, мозолистые, как клешни. Немцев в армию не призывали, а в тылу они работали очень хорошо. Да и чем он виноват, что он немец? Ведь не все немцы были фашистами, а тем более, эти немцы жили в России уже двести лет. Они ни в чем не были виноваты.

В начале 1943 года я получил повестку в армию. Вначале призывников собрали в Большеречье и на двадцать дней отправили пилить лес. Во время этих заготовительных работ мы жили в деревне, в частных домах. Работать ходили на лесосеку, километра за два-три – валили лес, корчевали пни, пилили бревна.

После заготовки леса нас посадили на телеги, и поехали мы в Омск. Прибыл я в 39-ю запасную бригаду, которая занималась формированием войск для фронта. Я сказал, что закончил восемь классов, занимаюсь математикой – грамотный человек. А мне говорят: «Идите в Омское пехотное училище».

– Могли бы устроить Вас с большей пользой для армии – в артиллерию, например.

– Какое там! Им надо было формировать стрелковые дивизии, поэтому меня направили в Омское пехотное училище имени М.В. Фрунзе. Попал в училище, получил курсантскую форму, и началась моя служба. Служил я в 5-й роте.

– Что можете рассказать об училище? Как учили курсантов?

– Учили нас очень хорошо. Занятия были по двенадцать часов в день. Зимой ходили на лыжах – выводили нас в ботинках, обмотках, летних портянках, летнем обмундировании, летнем белье, гимнастерках и фуфайках поверх. На руках рукавицы, на головах буденновки – и вперед, на Иртыш. И пятнадцать километров идем на лыжах по замерзшей реке, мороз 40-50 градусов! Это был ужас! Приходим на полигон, ложимся стрелять. Лег, тебе лейтенант дает автомат: «Видишь цель?» Какая там цель, сразу начинаешь стрелять – бах, бах, бах – лишь бы только поскорее вскочить, бегать, согреваться. В общем, были очень сложные условия и очень серьезное обучение. Я как всегда, впереди всех, старался делать все точно, по науке.

– Вы были патриотом советской власти?

– Безусловно. Я был комсомольцем, потом коммунистом и был искренним патриотом советской власти. И в значительной степени остаюсь им до сих пор, даже несмотря на мое критическое отношение ко многим вещам. Да, было очень много плохого, но пусть нынешние руководители построят хотя бы половину того, что построили тогдашние коммунисты. Да, люди тогда жили бедновато, но более-менее равно, а сейчас что?

В общем, помкомвзвода меня приметил и говорит: «Ну-ка, давай я тебя ефрейтором сделаю. Мне нужен хороший помощник, а там в одном отделении командир очень слабый». Я помню, командиром роты у нас был Петр Дяченко, а командирами взводов Стасик Улановский и Олег Лоевский. Почему я их помню? Потому что они все трое были футболисты, и я играл вместе с ними за сборную училища.

Пошел я к ротному с этим вопросом, и мне присвоили звание ефрейтора, стал помощником командира отделения. Через месяц присвоили звание младшего сержанта, стал командиром отделения, а летом 1943 года я стал старшим сержантом, помощником командира взвода. В это время как раз готовилась Курская операция, и весь переменный состав училища отправили под Курск, а сержантский состав остался. Меня назначили старшиной 5-й роты, и через два дня в роту был полностью набран новый контингент. Причем это были сплошь политработники – начальники политотделов МТС, колхозов, районов. Всех их переучивали на офицеров-политработников по войсковой программе. И у меня в подчинении было сто двадцать политработников возрастом по сорок, сорок пять, пятьдесят лет, а мне еще восемнадцати не было! Я их гонял, но у меня было правило – я никогда никого не оскорблял, громкого слова никогда никому не сказал, обращался к ним очень вежливо. Другой старшина подведет роту к столовой: «Плохо пели! Кругом! Шагом марш!» Пошли прочь от столовой – отведет на полкилометра и опять начинает: «Запевай!» Пока хорошо не споют, он их в столовую не ведет. Я таким издевательством не занимался, обращался с людьми культурно, но, конечно, требовательно – например, если дежурить, то дежурить как положено.

В начале 1944 года подошло время отправлять нас на фронт и нам присвоили звания младших лейтенантов. Начальником училища был генерал Сокуров, у него левая рука была ранена и не действовала. Но любитель волейбола он был страстный! Играл одной рукой, бегал с нами по площадке: «Дай я ударю!» Я тоже играл в волейбол, и генерал меня всегда брал к себе в команду, чтобы я ему пасовал. Так вот он меня вызвал и говорит: «Я вам предлагаю остаться в училище командиром взвода». Я сказал: «Нет. Брат погиб на фронте, мое место там». Он пожал мне руку, поблагодарил и сказал: «Поедете на 3-й Белорусский фронт».

В феврале 1944 года мы поехали в действующую армию. Там еще дней пятнадцать были в резерве, а потом меня направили в 97-ю стрелковую дивизию, 69-й стрелковый полк. Это было севернее Витебска, там есть такой город Лиозно. 97-я дивизия входила в состав 5-й армии, и как раз сменилась, сдала позиции на передовой другим частям, а на том участке фронта было затишье.

– Когда Вы попали на фронт?

– В апреле 1944 года. Дивизию очень быстро переформировали, дали пополнение и выдвинули на передовую. В течение ночи мы сменили какую-то другую дивизию. Ночью ходили по траншеям и, наконец, вышли на передовую, заняли оборону, и недели две готовились к наступлению, стояли в обороне. Я стал командиром стрелкового взвода.

– Какие были Ваши первые впечатления от фронта? Был какой-то страх?

– Конечно, был. Мне было мерзко, жутко. Вокруг постоянно стреляют, постоянно доносится какой-то гул – то с одной, то с другой, то с третьей стороны. То авиация бомбит, и нужно прятаться в укрытие, то немецкая дальнобойная артиллерия начинает обстрел, то наша артиллерия бьет в ответ. Все находятся в постоянном напряжении, всегда есть убитые и раненые, на твоих глазах снаряды попадают то в одних, то в других.

Как я уже сказал, на момент моего прибытия на фронт нашим командованием готовилась Белорусская наступательная операция, которая должна была проводиться силами всех трех белорусских фронтов, и даже частично 1-м Украинским фронтом. Все это я узнал уже после войны, когда был начальником штаба дивизии и учился в академии. Там каждый выбирал себе кафедру, и я выбрал кафедру истории военного искусства и все три года изучал исторические вопросы.

Наша разведка все время ходила на немецкую территорию, работали наблюдатели, все полученные данные наносились на карту. А потом началось наступление. Во взводе у меня был 41 человек, из них моего возраста – ни одного человека. Самому младшему было двадцать пять лет, а в основном были мужики по тридцать-сорок лет. Они мне говорили так: «Ты, младшой, сильно не горюй. Если убьют, то этого не миновать. Ты, главное, нас веди так, чтобы мы не заблудились! Потому что ты сзади идешь, у тебя карта есть. Веди нас так, чтобы мы правильно наступали и правильно отступали. А остальное мы знаем – уже не первый день на фронте!» И они были правы – сорок человек, когда идут, то растягиваются на 150-200 метров, за всеми надо смотреть. Все мои солдаты уже до этого воевали, многие были ранены, а некоторые и по два раза.

Первый городок, в который мы зашли после начала наступления, был километров за пять от наших позиций. В центре городка стояли виселицы, на которых висели пятнадцать человек, и у каждого табличка на груди – «партизан». Дома все сожженные, все что можно, взорвано. Голая, выжженная земля… Люди сидят в подвалах, ямах, потом стали выползать. Сначала не понимали, что случилось, а потом кричат: «Наши! Наши пришли!» После взятия этого городка, названия его не помню, наш батальон вывели во второй эшелон полка, и мы наступали еще километров пять. Остановились на ночь, окопались. Немцы отошли…

Вот так и шла война. Бывало, старшина приползет ночью:

– Сколько человек?

– Тридцать восемь.

На следующий вечер опять находит нас, приносит водку, по сто грамм, а солдат во взводе уже двадцать два. Водки – пей сколько хочешь, но у меня во взводе никто больше ста грамм никогда не пил. Хотя были такие прощелыги, что и в тюрьме сидели, и что угодно, но все пили понемногу, только чтобы поддержать дух.

Так мы наступали, наступали – раза три приходилось драпать назад, потому что немецкие танки контратаковали. А всю нашу пехотную дивизию поддерживал только один танковый батальон, и это притом, что дивизия наступала по фронту в двадцать километров. Когда этот батальон бросали на наш участок, то мы продвигались, а когда немцы контратаковали на другом участке, то танки отправляли туда. Поэтому поддержки танков нам очень не хватало. Да и потери у наших танкистов всегда были большие.

Командиром нашего полка был подполковник Сыч. Хороший был мужик, хороший командир – не шумливый, спокойный, знающий. Мы часто с ним встречались на формировках, на построениях, когда получали пополнение. Начальником штаба полка был майор Недашковский.

С боями прошли всю Белоруссию и вышли на границу Литвы. Граница была очень сильно укреплена, но мы ее очень удачно проскочили. Закрепились километра за три от границы, уже на территории Литвы. В Литве обстановка была совсем другая – дома у людей целые, хозяйство в порядке. Литовцы ведь очень дружно жили с немцами, помогали им, служили в полиции. Это был совершенно иной мир. В Литве мы форсировали реку Неман и штурмом взяли город Каунас. Там саперно-штурмовая бригада захватила мост, поэтому нам повезло пройти в город по мосту.

И так было все время – бои, бои, потери. Два раза меня контузило, один раз ранило в ногу, но не сильно – осколок пробил сапог и прошел вскользь вдоль ступни. Я перевязал ногу и не стал обращаться к медикам – уходить из своего полка мне не хотелось абсолютно. Уйдешь, а потом неизвестно куда тебя направят. А потом началось наступление на Вильнюс. В Вильнюсе наша дивизия наступала в центр города, мы захватили городской парк, окружили его, и много немцев там сдалось в плен. На Вильнюс наступали две наших танковых дивизии, и в городе немцы тоже сдавались, многих из них потом тоже свозили в этот парк. Во всех городах Литвы, которые мы брали, были каменные или бетонированные подвалы, которые немцы успешно использовали как укрепления.

После Вильнюса мы дней десять находились на формировании, вокруг было страшно много пленных немцев. Их никто толком не охранял, они сидели прямо на траве, никуда никто не убегал, эта война им уже осточертела, да и бежать было некуда. Мои солдаты принесли мне полную зимнюю шапку часов – ходили среди немцев и каждому говорили: «Солдат, ур!» У каждого из них на руке было по пять часов, а мне принесли целую шапку. Я взял жменю этих часов, отдал ординарцу: «На, положи в мешок». А остальные вернул солдатам.

Ночью, правда, несколько немцев пытались бежать, а на следующий день прибыли специальные подразделения и стали конвоировать пленных в тыл. А мы отошли километра на два от Вильнюса, остановились на пару дней, а потом продолжили наступление. Где-то в сентябре 1944 года меня назначили командиром взвода пешей разведки.

– Почему именно Вас назначили командиром разведвзвода?

– Перед этим погиб предыдущий командир пешей разведки. А я к тому моменту уже довольно долго был в полку, меня уже немного знали. Но как начальство принимало это решение, я не знаю. Тем более, меня никто не спрашивал, хочу я или нет. Идти в разведку я не хотел, но раз назначили, то пришлось принимать взвод.

– Какие люди служили в разведке?

– Там служили настоящие бандюги. Своих командиров они меньше всего имели в виду, ответ у них был такой: «Ты скажи нам, что делать и не мешай». И все-таки они меня приняли хорошо. Один был сержант Павлов, рослый такой парень. Он два года был в оккупации, работал на какой-то немецкой ферме, с немцами якшался и по-немецки разговаривал отлично. Павлов говорил так: «Вы мне только скажите, что нужно». Целый день наши наблюдатели сидели на передовой, смотрели, где у немцев проходы в траншеях, а ночью Павлов шел к немцам с двумя помощниками – один раз привел немца, через некоторое время привел еще одного немца. Командир полка доволен, пленных отправляют в штаб дивизии на допрос.

Перед разведкой ставился ряд задач. Первая задача – это наблюдение: засекать огневые точки противника; наносить на карту передний край немцев (где у них блиндажи, где проходы в траншеях и так далее); наблюдать, по каким дорогам они подвозят к передовой орудия и боеприпасы. Вторая задача – это идти в поиск: захватить в плен какого-нибудь немецкого телефониста или еще кого-нибудь. В поиск ходили так: сначала саперы готовят проход, потом идет группа прикрытия, потом группа захвата и еще одна группа прикрытия, сзади всех санитар и с ним иногда еще несколько человек для выноса раненых с поля боя. В каждой из этих групп было по 4-5 человек. Каждый выход готовил начальник разведки полка – день-два с нами занимался, давал указания. Во время поисков я был в задней группе прикрытия, а впереди всех был сержант Павлов.

Как-то шли мы по немецкой телефонной линии, а сплошной обороны в тех местах не было ни у нас, ни у немцев – была очаговая оборона. А очаговая оборона – это когда тут стоит батальон, там стоит батальон, а между ними разрыв в километр-полтора. По этим разрывам разведка и ходила – немцы к нам, а мы к немцам. Наши пытались прикрывать эти разрывы – ставили там взвод, там взвод, чтобы они хоть немного видели, кто идет к нам в тыл. Эти взводы, конечно же, были окопаны, потому что все время била немецкая артиллерия! Это рассказывать легко, а на практике попробуй сохрани солдат – там и артиллерия работала, и авиация, и что угодно. Так вот в тот раз мы встретили немцев, которые несли пищу солдатам на позиции. А Павлов был в форме немецкого солдата, стал перед этими немцами и начал говорить им по-немецки: «Ком, ком!» Как только они подошли к нам, наши выскочили и сразу схватили обоих – у меня во взводе были подобраны умелые ребята.

– Потери в поисках были?

– О чем вы говорите – конечно были. Убитых мы вытаскивали на себе вместе с ранеными, никого не оставляли.

Командиром разведвзвода я прослужил недолго, месяца два, за это время семь раз ходил в поиск. Три раза сходили удачно, привели немцев – два раза по одному человеку и один раз два человека. А четыре поиска были неудачными. Один раз подползли к немецким окопам, немцы засекли нас, открыли огонь, двоих ранило. Еле-еле оттуда ноги унесли. В другой раз пришлось убегать от немцев в каком-то поселке, между зданиями – тоже засекли. Еще один раз немцы нас засекли, когда мы еще только начали переползать нейтральную полосу. Начали пускать ракеты, обстреливать из минометов, пулеметов, и нам пришлось отойти. В целом считаю, что командовал разведкой довольно удачно. Тем более, я же не учился на разведчика, а весь опыт получал на войне.

В разведвзводе было 40 человек по штатному расписанию, а по факту обычно 25-30 человек. Потери разведчики несли постоянно, и буквально каждые три дня прибывало пополнение.

Через два месяца, в ноябре, когда мы уже почти прошли Литву, меня забрали из разведки и назначили командиром стрелковой роты. К этому времени я уже был старшим лейтенантом. Мы подошли к границам Восточной Пруссии, которая была так укреплена, что это не то слово. Укрепления тринадцать километров в глубину, доты, дзоты, бетонированные траншеи с бетонированными брустверами, подземные ходы с рельсовыми путями для подвоза боеприпасов. Доты все связаны между собой подземными ходами, в каждом доте артиллерия, пулеметные и гранатометные точки. Наши войска остановились, потому что дальше продвигаться было невозможно. Стали в оборону, отрыли траншеи, блиндажи и начали готовиться к наступлению на Восточную Пруссию. Немцы засели в своем укрепрайоне и никаких попыток контрнаступления не предпринимали. 97-ю дивизию отвели в тыл на переформировку, пополнили. Весь декабрь 44-го и большую часть января 45-го на нашем участке фронта не велось почти никаких активных боевых действий – иногда била артиллерия, бомбила авиация и немецкие разведчики ходили в тыл к нам, а наши к немцам.

На 21 января 1945 года был назначен прорыв границы Восточной Пруссии. Но в это время немцы перебрасывали войска с советско-германского фронта на запад, на помощь своим войскам, которые вели контрнаступление против американцев, англичан и французов. Это была операция в Арденнах, там немцы даже сбросили обратно в море часть войск союзников, туда стянули весь американский флот, и там работала вся их авиация. Я изучал этот вопрос, когда был в академии, и знаю, что союзники обратились к Сталину с просьбой перенести срок нашего наступления на Восточную Пруссию с 21 января хотя бы дней на десять раньше. И Сталин дал приказ начать наступление 10 января. И вот мы начали наступление. Это ужас, что творилось! У немецких дотов стены были толщиной в пять метров! Наши самолеты беспрерывно по ним били и ничего сделать не могли – ни штурмовики, ни бомбардировщики. За первый день наступления мы прошли всего с километр. Потери были очень большие. Как сейчас помню, в одном из взводов моей роты было тридцать девять человек, а к концу первого дня осталось семнадцать... Выполнять задачу с такими силами было уже очень сложно. За ночь дивизия немного пополнилась, но ко мне в роту пришло всего человек пять, я и фамилии не успел записать, распределил их по взводам и все. На второй день продолжили наступление. Хорошо было то, что нас очень сильно поддерживала артиллерия – ведет огонь, а в это время мы немного продвигаемся. И саперов у нас было полно, они имели задачу подрывать доты. Подползали к дотам и бросали в амбразуры противотанковые гранаты или связки толовых шашек. Кроме того, были специальные штурмовые части, которые штурмовали доты. А мы шли между дотами, непосредственно доты не штурмовали. Наша задача была продвигаться вглубь линии обороны, не допускать подхода немецких подкреплений и уничтожать отступавших немцев. Бой там был очень интенсивный, потому что в траншеях между дотами тоже было много немцев.

– Немцы стойко держались?

– Нет, они держались уже очень слабо. Чуть только авиация начала бомбить – они уже драпают. Разворачивают свою артиллерию, и на тракторах, на машинах отступают. То, что у немцев уже пропал боевой дух, нам очень помогало.

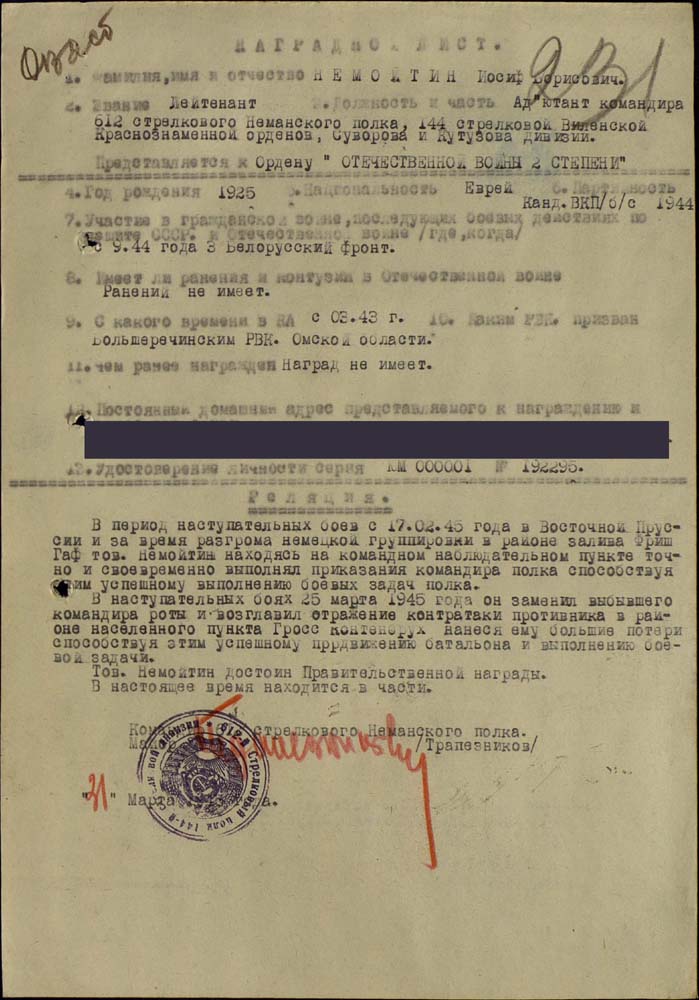

Когда недели за две мы прошли всю эту полосу обороны, мне дали орден Отечественной войны ІІ степени. Личный состав роты сменился почти полностью, я помню, что в одном взводе из первоначального состава в строю осталось всего четыре человека. А потом получилось так, что мы вышли к развилке дороги, по которой отступали немцы, а рядом с дорогой была заболоченная низина. Стали окапываться в этой низине, заняли оборону, а тут немцы вернулись обратно и отрезали нас от своих. К нам на помощь бросили штрафную роту, которая атаковала немцев. Они этих немцев отодвинули метров на двести, а дальше остановились. И так мы три дня сидели в болоте – днем оттепель, а ночью десять градусов мороза. Ни еды, ни питья, ни встать, ни лечь – как выкопали окопы, так там и сидели в грязи, в сырости. Днем все промокало, а ночью замерзало, замерзшую шинель согнешь, а от нее раз – и отламывается кусок. К концу третьих суток к нам подошел какой-то стрелковый полк – атаковали немцев сбоку и освободили нас. Я стал подниматься, а на ноги встать не могу, обморозил обе ноги. Солдаты взяли меня под руки и повели в медсанроту, оттуда меня отправили в медсанбат, а из медсанбата – в госпиталь в Каунас. И я месяц лежал в госпитале с обморожением, с ног мясо срезали – это жуткая боль. Как оказалось, и лицо тоже было слегка обморожено. Хорошо еще, что была мазь Вишневского, она очень выручала. В госпитале было два отделения – одно ожоговое, а второе «морозильное», для обмороженных. В первом отделении лежали обгоревшие танкисты, парашютисты и летчики, а во втором – в основном обмороженные пехотинцы.

В госпитале я провалялся месяц и поехал обратно в 5-ю армию, но попал уже в 144-ю стрелковую дивизию, 612-й стрелковый полк на должность командира роты. Полк наступал вдоль шоссе, которое вело от Каунаса к Кенигсбергу. Два раза нас отводили на формирование, потом снова бросали в прорыв, и когда под Инстербургом нас ввели в бой, то мы взяли город почти с ходу. Это произошло так быстро, что в городе не было ни одного пожара. Остановились в городе, и так как было холодно, то солдаты стали жечь костры, греться и сожгли почти весь город! Немецкое же, не жалко. А хороший был городок – половина домов кирпичные, а половина деревянные. Улицы в городе были бетонированные, а дороги в Восточной Пруссии были везде отличные, не было ни одной фермы, к которой не вела бы асфальтовая или бетонная дорога и все площадки на фермах были забетонированы. Во всех немецких домах были погреба, там стояли холодильники, висели окорока, колбасы – что хочешь было. Оттуда мы и питались.

В общем, с горем пополам наступали дальше, и дошли до косы Фрише-Нерунг, это юго-западнее Кенигсберга. Подошли мы к косе, а там заняли оборону власовцы. А немцы на баржах, на пароходиках, на катерах, на лодках эвакуировали свои войска на косу. Но беда для немцев была в том, что 2-й Белорусский фронт к тому времени уже занял город Данциг и отрезал им пути к отступлению. Немецких войск на косе было – до предела. И орудия там были, и зенитки, и танки. А власовцы оборонялись в начале косы, да так яростно оборонялись! Поэтому подтянули нашу артиллерию, как дали по ним! Власовцы стали убегать, и мы прижали их к морю. Немцы сами уплывали на судах, а их эвакуировать не стали. В том месте власовцев набралось больше полтысячи, построили их в колонну и повели в плен. А наши солдаты выстроились сбоку – у кого в руке ножка от кровати, у кого нагайка, у кого железка. Били власовцев до смерти, столько там их поубивали! Они просили пощады, орали: «Мы русские, мы русские!»

После этих боев нас расположили севернее Кенигсберга, между Кенигсбергом и Пиллау. Кенигсберг бомбили страшно. Я как-то стал считать, сколько наших самолетов участвовало в налете – досчитал до двухсот бомбардировщиков, дальше считать не стал. Идут, идут, идут – небо черно от самолетов! Становятся в круг, и пошли бомбить, делают по четыре захода каждый. А сколько там было наших орудий – к Кенигсбергу стянули всю артиллерию 3-го Белорусского фронта, били немцев беспощадно.

В конце боев под Кенигсбергом мы стояли в обороне, там была такая высотка, метров 25-30 над уровнем моря, а в длину и в ширину метров по 150. Командир полка говорит командиру батальона: «На этом пупе надо сделать наблюдательный пункт. Должно приехать большое начальство, будут смотреть, как штурмуют Кенигсберг». Меня с ротой поставили туда рыть траншеи, обустраивать укрытия. Кроме моей, там работали еще две роты. Всю ночь копали, строили, а утром на «виллисах» стало съезжаться начальство – полковники, генералы и все идут туда. А еще раньше, когда я был командиром взвода пешей разведки, то у меня во взводе был один сержант. Потом его ранило, он попал в госпиталь, а тут я вижу его в охране какого-то генерала! Он узнал меня, а я его, говорю ему: «Пойдем, покурим». Спустились в траншею, там рядом еще был блиндажик небольшой. Стали вместе с ним, только закурили, и тут немец запустил «скрипача». «Скрипачами» мы называли реактивные мины, которые немцы запускали прямо с земли, летели они километра на три, а внутри был мощный заряд. Когда такая мина летит, то издает звук «пипии-пипии!» И такой «скрипач» как врезал в эту гору! В один момент погибло тридцать человек. Одних офицеров и генералов в траншее было человек двадцать – их почти всех перебило! Этому сержанту осколок попал в лоб, а мне осколки попали в руку, выше локтя. Он облокотился на край траншеи, кровь течет, а я сам очухаться не могу, потому что контузило. Я ему кричу: «Николай! Николай!» А он стоит – уже готовый. Тут подбежали артиллеристы-сорокапятчики (они недалеко стояли), начали вытаскивать этих генералов, офицеров. Ко мне подскочили, разрезали шинель, наложили жгут. Хотели меня положить на носилки, но я пошел пешком, тут медсестра откуда-то взялась: «Пойдемте, я Вас отведу в медсанроту». Попал в медсанроту даже не своего полка, оттуда меня отправили в медсанбат нашей дивизии, там был доктор, майор Мегрелишвили. Мы до этого часто с ним встречались, потому что он часто ездил в медсанроты, обследовал передвижные столовые, походные бани, смотрел, нет ли больных среди личного состава. Он меня узнал и говорит: «Знаешь что? Давай-ка подождем с твоими осколками. Чтобы их вытащить, надо пороть всю руку. А так они могут завуалироваться и мешать тебе не будут». Он даже привел мне один случай, что кого-то подстрелили, и пуля попала в мягкие ткани. И только лет через десять, когда этот человек обратился к врачам с жалобой на боли, то оказалось, что там пуля и ее успешно вырезали. Пять мелких осколков попало мне в правую руку, и они сидят там до сих пор, один осколок даже могу прощупать – он торчит под кожей. Осколки эти небольшие – один размером как горошина, второй чуть больше горошины, а остальные меньше горошины. Они беспокоят меня до сих пор, я предсказываю любой дождь или снег за два-три дня – рука болит невыносимо, прямо опускается.

Пролежал я в медсанбате две недели, штурм Кенигсберга закончили без меня, последний день боев был, по-моему, 27 апреля. Войска стали сворачиваться, а два полка из нашей дивизии повернули на Пиллау – там бои продолжались и закончились только 1 мая. Нас расположили в Кенигсберге на стадионе, там были поставлены палатки, вырыты землянки. Вскоре дали команду готовиться к маршу, и никто не знал, куда нас отправляют. Многие думали, что нас повезут домой, люди расслабились.

– Дисциплина упала?

– Ну конечно! Все ж воевали вместе, все ж друзья, сто грамм вместе пили. Война-то еще шла, это было начало мая – еще Берлин брали. А на нашем участке бои закончились, и все понимали, что Германия скоро сдастся. Поэтому была большая надежда вернуться домой. Но когда мы колонной двинулись на железнодорожную станцию, и стали подавать эшелоны, то объявили, что нас отправляют на Дальний Восток, воевать с Японией. Настроение хреновое – еще тут не успели окончить войну, а надо ехать черт знает куда.

Сначала нас привезли в Литву, два дня продержали в бывших казармах литовской армии, потом мы погрузились в другие эшелоны и поехали. Меня выписали из медсанбата, и я вернулся в свою роту. 9 мая 1945 года мы были в Свердловске, и пришло известие, что война с Германией закончилась. Это было неописуемо – и гранаты бросали, и ракеты пускали, и стреляли все, кто только мог и из чего только мог. Хотя это было категорически запрещено, перед посадкой в вагоны солдат проверяли, но все равно они проносили с собой боеприпасы.

Я тогда уже знал, что родители из Большеречья переехали в Тюмень, там отец заведовал элеватором. И когда эшелон стоял в Тюмени, я отпросился у командира полка домой, чтобы ехать впереди пассажирским поездом. Военные эшелоны тогда ходили медленно, потому что их было очень много. Меня отпустили на два дня, офицеры даже собрали мне денег на дорогу – езжай к родителям! Я как раз удачно сел на поезд, приехал в Москву, а оттуда в Тюмень. Увидел родителей, побыл дома, пришел на станцию к военному коменданту, спрашиваю, когда будет мой эшелон. Он отвечает: «Завтра, в девять утра, на этой платформе». На следующий день прихожу на станцию, и ровно в девять ноль-ноль приходит наш эшелон! Я же говорю, в то время часы можно было сверять по поездам.

Приехали в Приморский край, на станцию Манзовка. Нам по дороге рассказывали байки, что на Дальнем Востоке якобы старые казармы еще времен русско-японской войны, что там нас ждут, что приедем в эти казармы. Прибыли на станцию, построились, а дождь льет как из ведра. Пошли пешком, а там вокруг горы, леса – куда шли, не знаю. Всю ночь шли, под утро остановились на привал. Стали осматриваться – сидим в каком-то болоте, кругом лес. Кони стоят в воде, негде стать, негде прилечь. Кое-как передохнули и пошли опять, а расстояния там большие – шли почти двое суток и остановились в лесу, там уже было сухо. Дивизия расположилась севернее Уссурийска, недалеко от города Пограничный. Стали размещаться, зарываться в землю, получили пополнение. Проводили учения, готовились к наступлению.

Наша 144-я дивизия была выведена на направление главного удара 1-го Дальневосточного фронта. Удар наносился по направлению Пограничный – Мулин – Муданьцзян. Все знали, что наступление начнется 8 августа, потому что в еще мае Сталин сообщил американцам, что Советский Союз 8 августа вступит с войну с Японией. К назначенной дате мы вышли на исходные позиции для наступления – вокруг болота, через которые саперы подготовили проходы, а в восьмистах метрах впереди гора Верблюд. С одной стороны горы было три эшелона японских дотов, и с другой стороны то же самое. Диспозиция была такая – наступление начиналось в час ночи, без всякой артиллерийской подготовки, а перед этим наши диверсанты вырезали все пограничные посты японцев. Еще был такой момент – японцы боялись выходить из дотов, поэтому подразделения саперно-штурмовой бригады почти сразу подошли к дотам и были готовы их взрывать.

В час ночи мы пошли в наступление – вокруг темнотища, дождь льет проливной! Мы взялись за руки, чтобы никто не потерялся, и так шли. Когда подошли к основанию горы, большая часть полка обошла гору слева, а остальные справа. Доты мы тоже обходили, скоро наш батальон вышел на дорогу, и только тогда японцы открыли огонь. Тут включилась наша артиллерия, а когда стало рассветать, пошла и авиация. Как они стали бомбить! Невозможно было смотреть вперед – все было черно от дыма. Километров в пяти перед нами стояла японская кавалерийская дивизия, и когда мы к ним подошли, то увидели, как вокруг бродят японские солдаты и кони, оглушенные бомбежкой. Японцы побросали все свое оружие и сдавались в плен.

Сзади нас шли танки, для них были сделаны накаты через болота. 144-ю стрелковую дивизию поддерживала танковая дивизия, имевшая около трехсот танков. У японцев такой техники не было и близко, японские танки были как игрушечные, с маломощной пушечкой, с тонкой броней, очень слабые. Японское оружие вообще сильно отличалось от советского, и в худшую сторону. Автоматов у них вообще не было, только винтовки. При этом наши автоматические винтовки были на десять патронов, а японские только на пять. А пушки у них были вообще дрянь – очень маломощные.

Таким образом, пограничную оборону японцев мы прошли очень быстро. Потом собрали из пехоты штурмовые батальоны, сели на танки и поперли на город Мулин. Проехали километров десять и приблизились к ряду сопок, на которых укрепились две японские дивизии. Между нами и этими сопками опять оказалось болото, которое было пристреляно японцами, чтобы никто не прошел. Пришлось остановиться, простояли около суток, подтянулась наша артиллерия, я как глянул назад – свободного места нет, все заставлено орудиями. Опять артподготовка, сопки пробомбила авиация, и тут уже нам пришлось с боем брать передний край японской обороны. Тут уже начались потери, и большие потери. Японцам деваться было некуда, бились до последнего. Я даже видел японских пулеметчиков, прикованных цепями к столбам, к деревьям. С большими усилиями удалось прорвать и эту оборону, захватили эти сопки и пошли на Мулин, японцы стали разбегаться. Вышли к шоссе и железной дороге, они шли параллельно, а с обеих сторон от этих дорог опять были сопки. Пехота пошла с двух сторон по сопкам, а танки двинулись посередине по дорогам. С ходу ворвались в Мулин и два или три дня шли уличные бои за город. Наша дивизия впереди, за нами еще две стрелковые дивизии одна за другой, в походном порядке. Только мы прошли Мулин, как откуда ни возьмись, на город налетает наша авиация, а город забит нашими войсками! И самолеты начинают долбить город, как только могут. Корректировщики им передают: «Вы бомбите свои войска!» А в ответ: «А, японцы, гады, научились по-русски разговаривать!» И бомбили дальше, погибших было много. Еле-еле удалось их остановить. Говорили, что командующего воздушной армией потом расстреляли за эту бомбардировку. Нашей дивизии повезло, потому что перед этим она вышла из города.

Потом началось наступление на город Муданьцзян. Кругом рисовые поля, с дороги свернуть нельзя, а на дорогах забиты столбы метра на два в глубину и сидят прикованные к столбам японские пулеметчики. Перебили их, конечно, но это стоило многих жизней наших солдат. Начиная с 8 августа, нас один раз капитально пополнили, потому что в роте оставалось человек пятьдесят, и потом несколько раз присылали по пять-десять человек. Это все были молодые парни 1926, 1927 годов, в основном необстрелянные, но делать было нечего, приходилось сразу же бросать их в бой. Город Муданьцзян находится на реке Муданьцзян, река в том месте большая – шириной примерно как Днепр в Киеве. Муданьцзян мы к тому времени частично заняли, но основная часть города была на другом берегу. Надо было форсировать реку, для переправы стаскивали все, что было под рукой, но вдруг поступила команда: «Войскам отступить на пятьсот метров от реки». И опять налетели штурмовики, штук двести, стали бомбить противоположный берег. Дело в том, что туда уже подошла советская танковая армия, перешедшая через Хинганский хребет. Через несколько минут весь город горел. Как только ушла авиация, начала бить артиллерия – стреляла часа два, а потом опять бомбила авиация. Когда мы зашли в город, японских войск там уже почти не было – кто разбежался, кто погиб. Кстати сказать, в Муданьцзяне в то время был второй по величине в мире бумажный комбинат – километра на четыре вдоль реки тянулись цеха, штабеля леса, причалы.

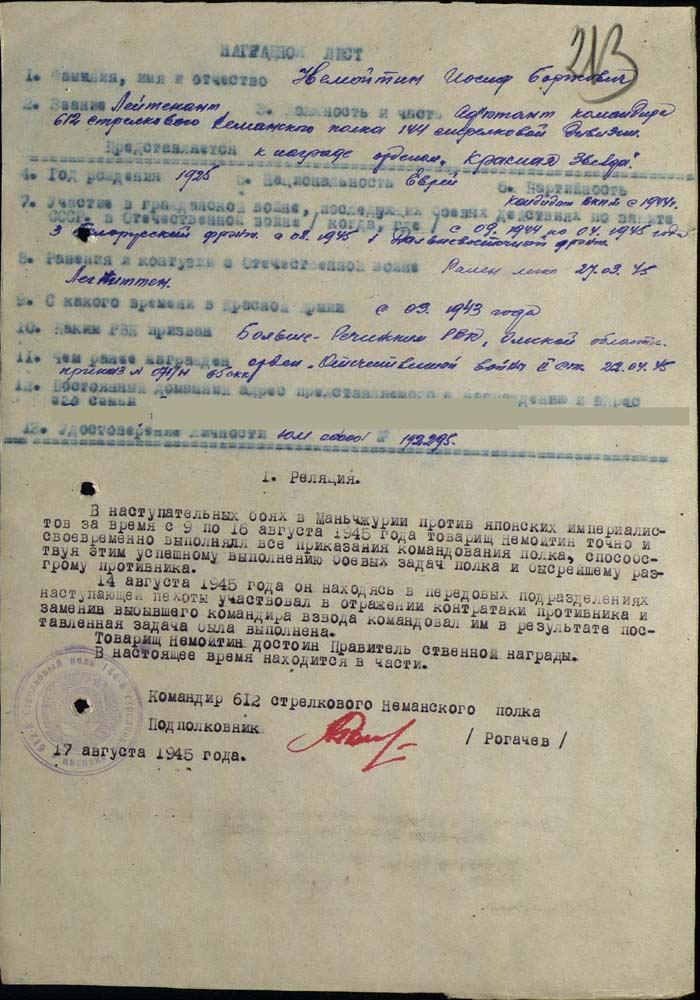

После взятия Муданьцзяна нашу дивизию сменили. Дальше мы уже не воевали, а шли походным маршем во втором-третьем эшелоне, следом за свежими дивизиями. Прошли километров триста и 2 сентября 1945 года получили сообщение о капитуляции Японии. Отметили победу, помянули погибших, которых у нас было много – дивизия была очень потрепана. Вскоре нас вернули под Муданьцзян и расположили в бывшем военном городке Квантунской армии. Там же находились склады японской армии – из алюминия сделаны листы, из которых собраны огромные ангары. В этих ангарах была чумиза, гаолян, рис, мука и что только хочешь. Мне особенно нравились конфеты и печенье в маленьких мешочках. Рядом вещевые и оружейные склады – полотенца, шубы, комбинезоны и все остальное. Спирта понабирали – сколько хочешь. У нас была артиллерийская батарея, была минометная батарея, так у них в повозках в ящиках вместо снарядов лежали бочки со спиртом. Спирт разводили водой пополам, на костре зажаривали сахар, размешивали это все, и получался такой «ликер». Склады начал охранять наш полк, для этого выделялся один батальон, а остальные в это время занимались боевой подготовкой. Мы сразу же стали передавать содержимое этих складов Китайской Народной Армии. По ночам они приезжали, грузили по 300-400 повозок за раз – брали оружие, одежду, продовольствие.

Меня с ротой часто ставили на охрану комендатуры. Собственно говоря, комендатуры было две – одна наша, а рядом вторая, китайская. И моя рота охраняла и ту, и другую комендатуру. Там была и гауптвахта, и бывшая японская тюрьма с такими орудиями пыток, что и самый злостный наш палач в своей жизни не видел. И чтобы человеку на живот давить, и чтобы на грудь давить, и чтобы стягивать, и чтобы растягивать. Цепи и полиспасты для подвешивания, колодки и все остальное – одним словом, ужас. Японцы в этой тюрьме забивали китайцев до смерти.

Через пару месяцев советские войска в Манчжурии стали вести боевые действия на стороне Мао Цзэдуна – помогали китайским коммунистам воевать с гоминьдановцами.

– Лично Вы участвовали в боях с гоминьдановцами?

– Да, участвовал. Однажды, когда я со своей ротой был в комендатуре, целая рота вооруженных гоминьдановцев одела форму Китайской Народной Армии и прошла все посты (видимо, у них был какой-то пропуск). Подошли к советской комендатуре, встали в одну шеренгу и как начали палить по окнам, по дверям, по площади! А мы в комендатуре как раз только начали обедать. Сначала все перепугались, а потом выскочили из здания, увидели, кто стреляет и как ударили по ним из автоматов! Уже не разбирались, кто они такие – раз стреляет по нашей комендатуре, значит, его нужно уничтожить. Минут через пятнадцать все нападавшие были перебиты. Тут выскочили китайцы, выскочили все наши, стали разбираться, и оказалось, что это были гоминьдановцы – они вроде как решили отомстить нам за помощь китайским коммунистам. Вообще, мы вели сильные бои против гоминьдановцев.

– Об участии советских войск в гражданской войне в Китае как-то не слишком много известно.

– Я Вам расскажу об этом немного больше. На территории того огромного бумажного комбината в Муданьцзяне, о котором я Вам уже говорил, стояла наша 7-я стрелковая рота. Рядом с комбинатом был мост через реку Муданьцзян, на мосту стоял военный пост этой роты. К тому же, роте была придана танковая рота, две артиллерийские батареи, саперная рота и взвод разведки. Делать нечего, вокруг все тихо – командир роты взял двух автоматчиков и стал ходить по китайским чайханам. Приходит в такую забегаловку, китайцы ему сразу выносят выпить и закусить, все даром. Приговаривают: «Капитана, капитана». Они любого советского офицера называли «капитана». Он напьется, еще и деньги у них заберет и идет в другую чайхану, потом в третью. Так и ходит себе – день, два, три, четыре. В общем, стал заниматься мародерством. Китайцы однажды сговорились, собрались, и когда они снова пришли, задушили всех троих. Замполит звонит командиру полка: «Нет командира роты и двух автоматчиков!» Назначили наряды, пошли по всем чайханам, искали-искали – нигде нет! Командир полка вызывает меня: «Вот тебе машина, нужно срочно ехать в Муданьцзян и принимать 7-ю роту». Это было в январе 1946 года. Я принял командование 7-й ротой, и мы сразу же стали строить укрепления – такие доты там построили из бревен! Все строили своими силами, солдаты катали бревна, делали перекрытия. Мы уже знали, что в Манчжурии действует целая гоминьдановская армия, которой командует генерал У Кан, что самой ближней к нам дивизией командует генерал Ми Си Шан, и что все эти силы направлены на город Муданьцзян. Им нужно было взять Муданьцзян, показать китайцам свою силу, а на их пути как раз находились советские войска.

Дорога шла с другой стороны реки и спускалась прямо на мост, за которым были наши укрепления. 23 февраля, на рассвете, у меня звонит телефон, докладывает командир взвода: «Товарищ капитан, по дороге на нас идут войска!» Я звоню командиру полка, командир полка – командиру дивизии, тот срочно связался по ВЧ с Хабаровском, с командующим группой войск. Из Хабаровска говорят: «Это не наши, это гоминьдановцы, уничтожайте их!» Передали команду мне, и мы открыли огонь через реку и мост. Гоминьдановцы шли цепями, одна за другой, никакой техники у них не было. Подошли ближе и стали спускаться по склону к реке, которая была замерзшая. Как только они зашли на лед, наши орудия и минометы ударили по реке. Через два часа подошел наш танковый батальон и еще одна артиллерийская батарея, и тоже вступили в бой. В общем, бой шел целый день, гоминьдановцев положили немало, и у нас были потери, хотя и небольшие. Из ста двадцати солдат моей роты погибло пять или шесть человек. Атаковавшие стреляли по нам только из винтовок и пулеметов, больше у них ничего не было.

Закончились бои на реке Муданьцзян, покомандовал я 7-й ротой дней десять, командир полка говорит: «Возвращайся в свою роту. Будете вместе с Китайской Народной Армией вести наступательные бои». И мы – не только наша рота, а весь полк, а потом и вся дивизия – прошли с боями пол-Манчжурии. Впереди шли два-три полка китайцев, а сзади наш полк. Если только у китайцев в бою возникали трудности, в ход шла наша артиллерия, наши танки, наша пехота. У Гоминьдана была цель не допустить того, чтобы советские войска закрепились на одном месте, поэтому они шли по всей Манчжурии, а войска Мао Цзэдуна не могли им противостоять, так как были очень слабы и не обучены, им не хватало оружия. Поэтому мы воевали, воевали и воевали… В мае 1946 года подошли к какой-то деревне, а гоминьдановцы там закрепились, вырыли траншеи и никак не дают пройти. Командир батальона принял решение пробивать эту оборону танками. Пустили танки – так они вместе с гоминьдановцами перебили всю деревню. Это дошло до СМЕРШа, приехали контрразведчики, стали разбираться: «Как вы смели в такой обстановке стрелять по мирным жителям?» Не знаю, чем все это закончилось, потому что меня как раз срочно отправили в Союз, в поселок Шкотово, на курсы «Выстрел».

Проучился на курсах три месяца, потом нас собрали и говорят: «Вот вам неделя срока, вы все должны жениться, и поедете советниками в корейскую армию».

– Зачем было обязательно жениться?

– Потому что нужно было ехать в Корею, туда без жен не пускали. Вот кого хочешь себе ищи и женись. За неделю я, конечно, не женился, но потом нашел знакомую медсестру, и мы с ней расписались. Так она со мной и поехала в Корею, а потом мы прожили вместе с ней всю жизнь. Мою супругу звали Софья Васильевна, она была родом из-под Тюмени, тоже воевала, после окончания Омского медицинского училища ее отправили в Москву, где она была операционной сестрой во 2-м доме НКО, а потом – на Дальний Восток в 5-ю армию. Она служила медработником в нашей дивизии, была награждена двумя орденами Красной Звезды. А почему она в 1946 году очутилась в Шкотово, я даже не знаю.

Отправили нас в Пхеньян, в штаб советских войск, где советников распределили по четырем корейским дивизиям – в каждую человек по сорок. Я стал советником командира батальона в 1-й погранично-пехотной дивизии, которая стояла в городе Тонсю. Командиром батальона был Тен Бен Гап, по-русски мы его звали Федя. Кроме корейского, он отлично владел китайским, японским и русским языками, до этого пять лет служил в советской армии – был разведчиком на Дальнем Востоке, под видом японского пограничника исходил пол-Манчжурии, пол-Кореи, потом даже побывал в Японии. Очень образованный был человек.

– Какие функции Вы выполняли в качестве советника?

– Моей главной задачей было учить северокорейских солдат стрелять, окапываться, маскироваться и всему остальному, что нужно на войне. Советник был в каждой роте, в каждом батальоне и в каждой службе полка – в артиллерийской, тыловой и во всех остальных. Свои советники были у командиров полков, заместителей командиров полков, начальников штабов полков и так далее. У советников разного уровня и задачи были несколько разные. Например, советник командира роты занимался пристрелкой оружия – ставили на сто метров мишени и били по ним, учили корейцев подгонять оружейные мушки. А я проводил батальонные учения, мы ходили в учебные походы по пятьсот километров. У меня лошадь, у Тен Бен Гапа лошадь – мы едем в седлах, а все остальные идут пешком. И девушки в медсанроте, и санитары, и врачи – все идут пешком. Пройдем километров двадцать, станем на какой-нибудь поляне, я наношу им обстановку на карту, ставлю задачу – например, овладеть каким-нибудь холмом или населенным пунктом. Командир батальона командует ротам, те разворачиваются и идут вперед. Отрабатывают атаку, кричат «ура», стреляют холостыми патронами. Потом свернулись, пообедали и пошли дальше. На следующий день проводим учения в другом месте – например, занимаем оборону, окапываемся.

Служили корейцы очень усердно и отважно. Если только корейский солдат на стрельбах не попадет по мишени, он будет ходить за командиром взвода, плакать и просить дать ему перестрелять: «Я не убил Ли Сын Мана! Я не убил Ли Сын Мана!» Ли Сын Ман – это был тогдашний президент Южной Кореи, главный враг корейских коммунистов. И идеологическая обработка в северокорейских войсках была очень основательная. Соберут батальон на митинг, посадят, и Тен Бен Гап читает им мораль, а потом начинает кричать: «Смерть Ли Сын Ману!» Они все вскакивают, ревут: «Смерть Ли Сын Ману! Смерть Ли Сын Ману!» Орут до пены у рта! Это жуткое зрелище, я к нему не мог привыкнуть, хотя уже многое повидал к тому времени.

Еще хочу сказать, что корейцы – это исключительно честный народ. В Корее у меня было два ординарца – Коля и Тин. Говоришь одному из них: «Пойди на базар, купи сто яиц и свиную ногу. Но денег нет, поэтому скажи им, что заплатим, когда получим получку». Получку получили, говорю ординарцу: «Вот там-то лежат деньги, возьми, сколько нужно и рассчитайся со всеми на базаре». Он берет деньги, рассчитывается со всеми, приходит ко мне: «Капитана, капитана, я заплатил пятьсот вон». Если останется сдача, он ее обязательно положит назад, не надо было даже проверять. У корейцев же ни магазины, ни дома не закрывались, замков как таковых не было – никто не полезет внутрь, что бы там ни лежало!

– Сколько времени Вы пробыли в Корее?

– Я пробыл там больше трех лет, а потом началась война между Северной и Южной Кореями. Нашу дивизию вывели на 38-ю параллель, жарища была пятьдесят градусов, невозможно было дышать. Потом начались боевые действия, передовые части пошли вперед, а мы шли сзади. Прошли километров сто пятьдесят, и получили команду всех советников свернуть. А северокорейские войска вышли к побережью океана, захватили Сеул, захватили Пусан и оккупировали почти всю Южную Корею. И тут вмешались американцы, подтянули весь свой флот. Я не знаю, насколько это достоверно, но я читал, что у них там было до тысячи кораблей – в том числе и трофейных японских, и своих пассажирских и торговых судов. На эти корабли они посадили все войска, которые отошли на юг, объехали пол-Кореи и высадили их в Чемульпо – там, где японцы высаживались во время русско-японской войны. Войска Северной Кореи начали отступать, и тут пришли китайцы. Они шли день и ночь, колоннами по двадцать четыре человека! С ходу разворачивались в боевые порядки и атаковали войска, которые высадили американцы, а там вместе с южными корейцами уже были и американцы, и японцы. В общем, бои там были очень сильные, и я все это видел своими глазами, так как вместе с другими советниками часто выезжал в действующие войска, чтобы подсказать, оказать корейским офицерам помощь в руководстве войсками.

В конце 1950 года нас вывели из Кореи, и я попал в 3-ю гвардейскую механизированную дивизию, потом она стала 3-й гвардейской танковой дивизией. Там я стал начальником штаба батальона, началась мирная жизнь и боевая подготовка. Получил квартиру в Уссурийске, перевез к себе родителей. Отец уже был старым и больным человеком, из-за зерновой пыли у него развилась астма. Я похоронил отца в 1954 году, когда ему было семьдесят лет, и моя мать тоже умерла в семьдесят лет, в 1969 году – тогда мы уже жили в Бобруйске.

Я попытался совместить службу в армии с учебой. Решил, что если буду дальше служить в армии, то нужно быть образованным – дуракам дороги нигде нет. В армию из академии начали приходить образованные офицеры, а у меня восемь классов образования. Я взял учебники за девятый класс и ночами сидел, занимался, а потом экстерном сдал экзамены за девятый класс. И, будучи уже майором, поступил в десятый. Служил и одновременно учился в вечерней школе, учился отлично, но так как в пятом пункте моего паспорта стояла соответствующая национальность, то по русскому языку мне в аттестат поставили четверку. По остальным же двадцати четырем предметам получил «отлично». Понимаете, даже в таких мелочах евреев зажимали! А сколько таких случаев у меня было по службе… Когда я учился в академии, то секретарша начальника курса однажды позвала меня в канцелярию. Я зашел, она открыла мое личное дело, показывает мне листок учета кадров, там стоит: «Национальность – еврей». Так вот начальник курса Подушкин так подчеркнул слово «еврей», что чернилами забрызгал половину листка и пером порвал бумагу аж до третьей страницы! Неужели после этого не понятно, кто он такой?

В академию я поступил в 1957 году. Попасть туда было очень непросто, но я экзамены сдал на «отлично». Во-первых, все семь вариантов сочинений я знал наизусть. Во-вторых, с математикой у меня не было никаких проблем. На экзамене преподаватель начал писать на трех досках три варианта заданий. Пока он пишет второй вариант, я уже решил первый, пока пишет третий вариант, я решил второй. Он сел: «Ну, приступайте. В шпаргалки не смотреть, друг другу не подсказывать». Я сижу. Преподаватель говорит мне:

– Почему Вы сидите?

– Я решил.

– Какой у Вас вариант?

– Все три.

– Что, все три решили?

– Да.

– Подойдите ко мне.

Я подошел к нему, он читал-читал мои решения, потом посмотрел на меня, поставил пятерку, пожал руку: «Идите». Об этом узнала комиссия, и отношение ко мне стало уже совсем другим. Это во-первых. А во-вторых, я уже был подполковником, участником войны, имел боевые награды. В общем, мне удалось получить хорошее военное образование.

В 1959 году я получил звание полковника, командовал танковым полком. И полк был отличным, и всю технику привели в порядок – ее потом даже за границу продавали. Через пять лет стал начальником штаба танковой дивизии, которая стояла в Бобруйске, и в этой дивизии тоже все было отлично. Еще через несколько лет вызывает меня командующий округом: «Будете заместителем начальника штаба армии. В армии пять дивизий, это генеральская должность, будем Вас представлять на генерала». Раз представляют на генерала – возвращают документы, второй раз – опять возвращают. Каждый раз вызывают на военный совет армии, потом на военный совет округа, и ничего не получается. Прошло еще несколько лет. На третий раз командующий округом генерал Третьяк говорит мне: «В этот раз должно пройти». Месяца через три вызывает: «Не получилось». Я говорю: «Знаете что? Хватит! Я уже тридцать пятый год служу в армии. Достаточно! Буду увольняться». И я уволился из армии, переехал вместе с семьей в Киев. Пошел работать на завод «Маяк» директором баз отдыха, проработал там десять лет, перешел на редукторный завод в отдел комплектования экспорта и проработал там еще десять лет. В 1995 году я пережил инфаркт и ушел на пенсию. Моя супруга, к сожалению, уже ушла из жизни, но мы с ней воспитали прекрасных детей и внуков – у нас есть дочь, внук и внучка, два правнука и две правнучки.

– Хотел бы задать Вам еще несколько вопросов. Чем Вы награждены за участие в боях?

– Моя первая боевая награда – это медаль «За боевые заслуги», которую я получил во время боев в Белоруссии, когда начинал командиром взвода. За что я ее получил? Понимаете, первой боевой наградой для офицеров часто была именно эта медаль – в качестве отметки за пребывание на фронте, за участие в боях. Потом был орден Отечественной войны II степени за прорыв обороны в Восточной Пруссии, я уже рассказывал об этом. А в Манчжурии меня наградили орденом Красной Звезды. Шли бои, мы прорвали оборону японцев, продвинулись дальше. А потом подводят итоги – кто как справился с боевой задачей. Присутствует и замполит, и парторг, и комсорг, и старшие офицеры. Отмечают тех, кто показал себя хорошо: «Вот такой-то и такой-то – молодец! Надо его отметить орденом Красной Звезды».

– Сталкивались ли Вы на фронте с антисемитизмом?

– Нет. На фронте этого не было. В армии это началось уже в мирное время, после войны – евреям нигде не стало ходу. А на фронте у нас в батальоне был командир хозяйственного взвода, еврей, так его солдаты на руках носили! Он весь передок излазит, чтобы найти своих – таскал нам и водку, и пищу, и все остальное. Своими телегами подъезжал к нам на самую передовую, и все были им довольны! Вообще, на фронте и в первые послевоенные годы я ни разу не слышал никаких разговоров о евреях, все это началось с моей учебы в академии.

– Какие у Вас были отношения с особистами?

– Никаких отношений не было. Они боялись к нам ходить – тут же рядом стреляют! Если им что-то было очень нужно, то приползали к нам, забирали того или другого солдата на допрос. Некоторые из этих солдат возвращались назад в роту, некоторые нет. СМЕРШ работал все время – они контролировали личный состав боевых частей, заставляли солдат собирать немецкие агитационные листовки и тому подобное. Но, все-таки, их основной задачей была работа с пленными немцами. А с нашей стороны к немцам переходило мало людей – знали, что немцы убьют к черту. Да и война шла к концу, положение Германии уже было всем понятно. У меня в роте не было ни одного случая ухода к немцам.

– Вы употребляли алкоголь на фронте? Курили?

– Да. Пил я всегда очень умеренно, а курить начал на войне и курил много лет. Когда в 1957 году ехал в академию, купил во Владивостоке две пачки «Беломора», доехал до Хабаровска – купил еще две пачки. Дальше – читинский, красноярский, новосибирский, свердловский «Беломор». Когда в Свердловске закурил, меня как начало рвать, чуть не сдох там! Я выбросил эти две пачки и потом в академии три года не курил. А когда стал командиром полка, то опять начал курить, потом снова бросил. После увольнения из армии пошел работать на завод и снова закурил, а у меня на заводе в службе быта работала целая толпа женщин, и почти все курили. Они меня постоянно дергали: «Иосиф Борисович, дайте сигаретку! Иосиф Борисович, дайте прикурить!» Я как-то раз их всех собрал и сказал: «Знаете что, девочки? Нате вот вам спички, сигареты и идите к такой-то матери! Чтобы вы больше за мной не бегали и не просили курить!» И с тех пор я не курю.

– Можете ли Вы сравнить боевые качества советского и немецкого, японского солдата?

– Японцы, во-первых, очень энергичные, а во-вторых, очень исполнительные и дисциплинированные люди. Их на Дальнем Востоке взяли в плен несколько миллионов, лагеря были кругом – в Манчжурии, в Приморье. Везде японцы занимались строительством, жили в казармах. У них на две-три казармы был всего один часовой! В казарме вместе с ними живут их ротные, взводные командиры, и никто из них никуда не пойдет, никого не тронет. Голодный будет ходить, но ни у кого ничего не украдет! Один лагерь для военнопленных был в Уссурийске, японцев посылали на работу километров за пять от города, ремонтировали мост – получали сухой паек на день, японский ротный строил роту и шли работать. И ни один не отстанет, ни один женщину не тронет. За время пребывания японских пленных на Дальнем Востоке не было ни одного случая изнасилования ими наших женщин! Ходили они расконвоированными, под командованием своих же командиров. У них помощник командира отделения – это начальник, которого уважают, всегда отдают ему честь. У нас иногда и майора не признают, а там любой сержант имеет большой авторитет перед солдатами.

Немецкий солдат – организованный, хорошо обученный, но в конце войны у них уже было «мандраже». Это в начале войны они обнаглели, были уверены в себе, лезли куда хотели. В конце войны боевой дух у них упал, но дисциплина все равно была на высоком уровне – уважали своего фюрера, боялись эсэсовцев.

Ну, а наш солдат как всегда… Безалаберный. Но когда обстановка тяжелая, то люди мобилизуются, слушают руководство, помогают друг другу. Наш солдат последний кусок хлеба отдаст, рубашку запросто снимет и отдаст, поможет раненому. Мои солдаты в атаку шли смело, кричали мне: «Лейтенант, не отставай!»

– Как считаете, война повлияла на Вас как на человека?

– Думаю, что повлияла. Я стал более организованным, сдержанным, а еще у меня появилась большая жалость к людям. Ведь сколько смертей, сколько раненых я видел – уму непостижимо! Дня не проходило, чтобы кого-то не убило или не ранило. Может быть, кому-то это покажется удивительным, но у меня стало больше любви к людям.

| Интервью и лит.обработка: | А. Ивашин |